Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libre2Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un Automne aux conditions climatiques anormales. Les États-Unis signent un accord secret avec la Chine sur le dos du monde.

En Normandie (pays de Caux), dans un centre sport-études équitation de saut d’obstacle d’un même réseau européen, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, les chevaux sont progressivement atteints par un mal mystérieux. Mais les chevaux ne seront pas les seules victimes, loin s’en faut ! Le mal s’étend peu à peu à tout le continent et semble inarrêtable. Parallèlement aux évènements catastrophiques en Europe, la Corée du Sud se réveille un matin sous le coup d’une terrible calamité aux origines inconnues : un fléau mortifère, inanalysable, ravageur et galopant, immaitrisable !

À New York, un énigmatique assassinat de nuit à Central Park mobilise la NYPD, immédiatement dépossédée par le FBI qui va devoir, à son tour, s’en remettre à la CIA, laquelle prendra contact avec la police judiciaire française sous le contrôle d’Interpol… Vers le secret de la déesse Hathor, La Dame du Sycomore ?

Des amitiés transfrontières, de l’amour et ses inévitables blessures, des rires et des larmes, des joies et des angoisses, mais aussi les dessous silencieux d’une très profonde affection ; et pour finir, une inimaginable et terrible commotion singulière !

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Frédéric Jung a deux yeux, comme tout monde, sauf qu’ils ne voient pas la même chose, et même qu’ils s’opposent. L’un, effrontément pessimiste, porte sur l’humain un regard très critique, alors que l’autre, obstinément optimiste, y recherche le meilleur. De cette dualité, il ressort une écriture à deux faces. Au recto l’ironie, l’humour noir, voire le cynisme ; au verso le sentiment, le goût du beau, l’élégance, voire le transcendant. De ses rencontres, ses écrits se moquent avec méchanceté, et même avec cruauté, ou bien les remercient et les célèbrent. Jean-Frédéric Jung est entraineur C.S.O (Concours de Saut d’Obstacles) pour des scolaires et étudiants, principalement des filles – une spécificité de l’équitation. Ses journées sont consacrées à ses étudiants pour un double objectif : le plus haut niveau possible à cheval et dans les études. La nuit, cet insomniaque écrit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

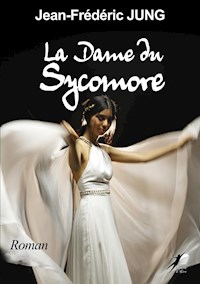

Jean-Frédéric JUNG

La Dame duSycomore

Roman

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire

www.libre2lire.fr – [email protected], rue du Calvaire – 11600 ARAGON

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN Papier : 978-2-38157-080-8ISBN Numérique : 978-2-38157-079-2

Dépôt légal : Janvier 2021© Libre2Lire, 2021

Chapitre I

Pedro râlait encore en sortant du box. Faire vite ! Chercher une Calmagine3, une seringue, la Bétadine, du coton et appeler Lucia pour qu’elle lui passe un licol.

Mais Lucia, que Pedro prononçait « Loutchia5 ! » à l’argentine, en deux syllabes phonétiques, arrivait en courant. Le ton de Pedro étant sans équivoque, elle avait immédiatement compris l’urgence, et si habituellement son sourire anéantissait en deux secondes la rudesse de Pedro, quand il s’agissait du mal-être d’un cheval, même avec une danse du ventre, elle n’aurait pas réussi ! Alors, au passage, elle avait déjà raflé un licol en traversant en courant la longue écurie couverte, lorsqu’elle cria à son tour :

Il faut dire qu’il avait en travers de la bouche une seringue encore dans son emballage et dans une main l’aiguille et le flacon de Calmagine, alors qu’il tenait dans l’autre la Bétadine, tout en maintenant le paquet de coton plaqué contre lui avec son coude ! Il ne lui restait plus que les pieds pour repousser la porte du placard à pharmacie ; ce qu’il fit sans état d’âme. Puis il sortit précipitamment, mais non sans jurer grossièrement en argentino-espagnol, la seringue encore entre les dents et se mit à courir en direction du box de « Rapsodie » au bout des écuries extérieures ; Lucia devait déjà lui avoir passé un licol.

Pedro, en effet, ne faisait pas dans la dentelle, mais c’était un fidèle, et d’ailleurs, ça lui coûta cher ! Pedro était argentin. Jeune gaucho, il avait été arrêté et mis en taule par les sbires de la Junte pour avoir accompagné son patron à une réunion de conspirateurs, dont pourtant il ignorait tout et, de plus, n’en ayant pris aucune part, si ce ne fut d’avoir servi de chauffeur. Il eut beau expliquer qu’il n’avait fait que rendre service à son patron blessé, et cela par simple fidélité à celui qui, depuis son plus jeune âge, lui avait tout appris des chevaux, rien n’y fit ! Et pour cause, car ce qu’il ignorait, c’est que le patron en question n’avait pas été blessé par un cheval, mais par une balle policière au cours d’une manifestation de contestation politique ! Alors Pedro en avait pris pour un paquet d’années ! Seulement, grâce à son avocat, il lui fut trouvé des origines françaises qui permirent alors à l’Ambassade de France, mais quand même après cinq années d’incarcération, d’intervenir pour le sortir de prison et de le ramener en France. Un procédé7 très utilisé à chaque fois que possible par la France, évidemment peu en phase avec la Junte.

Une fois en France, rien ne fut plus facile pour Pedro que de se faire embaucher aux environs de Paris dans une écurie de polo ; un vrai gaucho en France, ça ne se laisse pas passer ! Sauf qu’au bout de deux ans, Pedro n’avait pas retrouvé l’ambiance des estancias de polo argentin ! L’Oise n’est pas la Pampa ! Alors, un soir à Chantilly, accoudé au bar d’un bistro, briefé par un collègue d’une écurie d’obstacle, il se tourna vers cette nouvelle activité, certes, plus technique, mais qui l’attirait pour son côté moins clanique. Voilà pourquoi on le retrouve, ici, quinze ans plus tard, dans cette écurie normande de C.S.O. à la jonction du pays de Bray et du pays de Caux et pratiquant, maintenant, un français encore incertain, mais suffisant pour être compris.

Arrivé au box, il put voir que Lucia avait sans problème passé le licol à la jument toujours couchée, mais que, en bonne latine, accroupie auprès d’elle, elle lui avait enlacé l’encolure et lui susurrait à l’oreille une chanson italienne, une chanson de chez elle, entrecoupée de doux baisers sur les naseaux, le chanfrein, les joues, les paupières, enfin partout où sa tendresse l’incitait à poser ses lèvres. Cependant, constatant le calme de la jument et l’affective attention de Lucia, Pedro eut quelques hésitations quand même à les bousculer, mais son naturel rustique reprit très vite le dessus :

Lucia sourit. Elle savait très bien que Pedro n’était rugueux qu’en apparence ; elle le connaissait depuis qu’elle était toute gamine. Alors elle se leva, incita la jument à en faire autant en tendant un peu la longe du licol, tout en l’encourageant de la voix. La jument se mit debout, s’ébroua un peu, puis regratta le sol aussitôt en cherchant à tourner sur elle-même ; les signes évidents qu’elle allait se recoucher et se rouler. Mais Lucia l’en empêcha ! Elle lui souleva la tête, la plaça sur son épaule et tandis qu’elle reprenait sa douce chansonnette contre la joue de la jument, Pedro, béret rejeté en arrière, sans perdre une seconde compressa la jugulaire, fit avec son pouce gonfler la veine, désinfecta rapidement l’emplacement et enfonça délicatement l’aiguille ; quelques gouttes de sang s’écoulèrent. Il aboucha alors la seringue à l’aiguille, aspira un peu de sang pour s’assurer qu’il était toujours dans la veine et injecta doucement les 20 cc de Calmagine. Une fois fait, quelques secondes d’observation silencieuse pour s’assurer d’aucune réaction secondaire fâcheuse, puis :

Pedro ne réagit pas. Il tourna les talons et s’éloigna aussitôt en pestant à voix basse comme à son habitude. Mais Lucia souriait toujours ; elle avait bien perçu dans les grognements de Pedro : « Per Dios !Péro, qué diablita, esta muchacha ! 13» Ce qui la mit évidemment en joie !

« Muchacha ! » Lucia et son sourire étaient en effet très jeunes. De père français et de mère italo-slovène, à 17 ans tout juste, elle venait d’obtenir brillamment son « Maturità », le baccalauréat italien, avec deux ans d’avance. En raison de cette précocité, ses parents, dirigeant aussi une écurie de compétitions en Italie, l’avaient autorisée à prendre une année sabbatique en France, le pays de son père. Voilà pourquoi Lucia, cavalière depuis l’âge de cinq ans, était en stage pour un an dans cette écurie normande, où Pedro officiait comme premier garçon pour le compte de monsieur Leonhardt.

Monsieur Pierre Leonhardt était à la tête d’un réseau professionnel équestre très important, dont faisait partie la structure des parents de Lucia comme agent franchisé en Italie. En effet, l’organisation de monsieur Leonhardt était constituée de quatre centres en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie), tous sous la même enseigne : Europa-Jump-Sup, Sport-Etudes-Equitation. Chaque structure comportait une écurie classique de compétition et ses annexes logistiques et de soins, un sport-études excellence en principal et un centre d’entrainement et d’élevage. À cela, s’ajoutaient aussi, sur place pour son bon fonctionnement, un cabinet vétérinaire et d’ostéopathie et, bien entendu, la traditionnelle maréchalerie ; ces trois services officiaient également pour une clientèle extérieure, mais se devaient de privilégier les soins aux chevaux du centre hébergeur en échange de l’emplacement qui leur était réservé.

En Italie, la structure des parents de Lucia, installée à quelques kilomètres de Ravenne dans la province d’Emilie-Romagne, était donc organisée comme les trois autres centres du réseau, ce qui, tout naturellement, facilita matériellement l’intégration de Lucia à la section sport-études où elle y fit toutes ses études secondaires jusqu’à son Maturità14. Toutefois, Lucia ne bénéficia d’aucun passe-droit et ne dut son accréditation qu’à ses propres efforts ; efforts évidemment méritants, la sélection des élèves étant draconienne sur leur volonté de réussir et leur résistance physique, et cela en regard du double objectif d’excellence, sport et études. Les élèves étaient informés qu’aucune indulgence ne leur serait concédée si des résultats en baisse s’avéraient le fait de leur propre négligence, que cela soit sur le plan sportif ou sur celui des études. Le double objectif d’excellence réclamé par le Centre était loin d’être une vaine expression ! La philosophie du Centre avait comme fondement que le sport de compétition de haut niveau n’était qu’un moyen d’éducation/formation, parmi d’autres, particulièrement adapté pour que les élèves développent niaque, résistance et endurance, en bref « la moelle » dont ils auront besoin pour être maîtres de leur vie future à laquelle leurs études supérieures les prédestinaient. Par ailleurs le sport de haut niveau n’ayant qu’un temps dans la vie d’un homme, comme dans celle d’une femme, se préparer une autre carrière à la hauteur atteinte dans le sport était une garantie d’accueillir plus tard tous les levers du jour avec confiance. Le fondateur, Pierre Leonhardt, estimait que, malheureusement, les sport-études existants privilégiaient couramment, soit le sport, soit les études, mais aucun n’était capable d’assurer une même exigence de réussite sur les deux tableaux ; et cela malgré des publicités, disons… alléchantes, pour ne pas être plus désagréable !

Pour préparer les élèves au monde ouvert d’aujourd’hui, dans les quatre sport-études de l’organisation, depuis la première année de présence jusqu’au Baccalauréat (ou équivalent), tous les ans, chaque classe (de 12 élèves maxi), par moitié chacune à son tour, devait passer un trimestre dans un des trois autres centres européens du réseau en échange d’un même contingent d’élèves de niveau identique. Une bonne méthode aussi pour que ces jeunes gens des quatre nations précitées, partageant une même passion, se connaissent et « s’interactivent » mutuellement. Un dispositif rendu possible dans les quatre sport-études par l’enseignement et la pratique de deux langues, dont l’anglais obligatoire, en plus de la langue maternelle ou nationale ; pour les élèves britanniques, c’était le français qui devenait obligatoire, en plus de l’allemand ou de l’italien au choix de l’élève. Lucia, pour sa part, parlant de naissance couramment le français et l’italien, avait choisi l’allemand en plus de l’anglais obligatoire ; un atout de plus aux yeux de monsieur Leonhardt qui avait là une interprète quadrilingue toute trouvée ! Résultat, monsieur Leonhardt avait inclus dans le stage de Lucia, deux heures journalières de travail administratif et de communications multilingues écrites et parlées !

Pierre Leonhardt, qui n’avait pas d’enfant, espérait secrètement que Lucia, après ses études supérieures, le rejoindrait comme directrice adjointe pour l’aider à étendre encore son réseau ; une collaboration qui permettrait aussi à Lucia, cavalière d’obstacle performante, de continuer la pratique de son sport à haut niveau. Pour le réseau, un très bel étendard au si joli sourire ! Mais Lucia ne s’était pas encore prononcée ; son cœur balançait encore entre des matières bien différentes, et ses excellents résultats scolaires, pour le coup, ne l’aidaient pas vraiment à choisir, puisqu’ils lui ouvraient toutes les portes ! De plus, avec un père français et une mère italienne, il n’était pas étonnant que son goût pour les lettres et l’histoire de l’art le disputât à son attirance pour les sciences ; et puis… à peine 17 ans ! En fait, Lucia était curieuse de tout. Aussi, son stage, pendant cette année sabbatique, avait évidemment comme but de lui faire prendre maturité et recul pour mieux se poser et choisir son engagement.

Pendant que Lucia, toujours attentionnée, surveillait sa jument « Rapsodie », Pedro, après s’être débarrassé du matériel de soins, était au téléphone avec monsieur Leonhardt, qui après avoir fait un saut au centre allemand, était actuellement en voyage depuis une huitaine de jours au centre anglais du réseau installé sur le district de Brighton. Pedro, naturellement, avait tenu à l’informer que la jument « Rapsodie » était, pour la troisième fois cette semaine, sujette à des manifestations fugitives d’incoordination atypiques. Il précisa aussi que, si ces crises d’ataxie étaient passagères, elles s’aggravaient néanmoins à chaque nouvelle apparition, en intensité et en durée, et cela, sans que le vétérinaire n’ait pu encore en diagnostiquer l’origine, ni à l’examen clinique ni par les premières analyses du laboratoire qui ne révélaient rien d’explicite. Pedro rajouta qu’en accord avec le véto, pour le moment dans l’expectative, il traitait la jument à la Calmagine pour son effet anti spasmodique, ce qui semblait calmer la crise, mais malheureusement pas durablement. Bien entendu, la jument restait en observation en attendant d’autres examens et analyses plus poussés.

Monsieur Leonhardt avait écouté le compte-rendu de Pedro sans l’interrompre, puis en réponse, il lui rappela de suivre scrupuleusement les instructions du vétérinaire et surtout de bien noter les caractéristiques des manifestations du mal dont souffrait la jument, en raison de la prophylaxie à suivre en cas d’épidémie ; cela étant d’autant plus nécessaire que l’on ne savait pas encore vraiment à quoi s’en tenir.

À la fin de la conversation, en fermant son portable, Pierre Leonhardt ne put s’empêcher de maugréer sur la malchance qui touchait son réseau ; la semaine dernière, lors de sa visite en Allemagne, le vieux « Árvak » retrouvé un matin complètement aveugle sans que jamais ce cheval n’ait donné le moindre signe de difficultés visuelles ! Ici à Brighton, il y a trois jours, l’un de ses meilleurs étalons, « Very Nice », mort brutalement, apparemment de violentes coliques, sans qu’il fût possible d’intervenir à temps, tant l’issue fatale survint rapidement, et maintenant en France, « Rapsodie » malade ! Il y avait vraiment de quoi s’insurger contre ce mauvais sort ! Cependant, malgré la contrariété que lui procurait cette succession d’infortunes, Pierre Leonhardt avait, ici, en Angleterre, un programme à assurer et comptait bien, en bon manager, s’y tenir. Aussi, il sortit du bureau pour rejoindre son ami Thomas Smith, le directeur du centre anglais, qui l’attendait déjà dans son Land Rover, moteur tournant ; ils devaient se rendre dans les herbages où les personnels d’élevage étaient en train de regrouper les 3 ans en vue des opérations de débourrage !

En montant dans le Land, Pierre Leonhardt s’étonna que Thomas Smith, si peu enclin à perdre du temps habituellement, ne passât pas la première aussitôt ; d’un calme étonnant, voire apathique, il semblait en effet attendre le Messie !

Thomas Smith expliqua que ce vieux diesel avait besoin de monter en température avant d’être lancé ; un préalable qui lui permettra de vivre encore un bon bout de temps ! Il justifia d’autant plus cette précaution en soulignant que la fraicheur automnale était tombée brutalement cette année, et pour illustrer ses dires, il désigna du doigt les érables sycomores, indiquant par ce geste le vol « hélicoptique 17» de leurs samares18. Dispersées par le vent, et déjà depuis une bonne quinzaine de jours, les samares se répandaient un peu partout sur le sol. Pierre Leonhardt acquiesça tout en remontant la fermeture éclair de sa vareuse, puis il souligna que cela faisait maintenant plusieurs années que le climat donnait, sans explications convaincantes, des signes d’incohérence. Thomas Smith, l’attention tout accaparée par son tableau de bord, approuva machinalement du chef. Légèrement penché en avant, le regard rivé sur l’indicateur de température, prenant son temps, il « réveillait » en douceur, par de délicates et progressives pressions sur l’accélérateur, les six cylindres de son Land ! Pierre Leonhardt, quant à lui, se foutant comme de sa première guimbarde de tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un tas de ferraille monté sur roues, dubitatif sur l’état psychique de son compagnon, trompait son impatience en se retournant de temps en temps pour échanger d’éloquents regards complices avec Nelson, le gros golden retriever couché de tout son long sur la banquette arrière.

Soudain, Thomas Smith se redressa et, affichant une mine de bienheureux, se tourna à son tour vers Pierre Leonhardt qui, vu sa tête, se retint difficilement d’en rire. Mais, aussitôt, Thomas Smith se repencha en avant deux secondes encore, l’oreille aux aguets pour une ultime vérification, puis, sourire satisfait, il se recala contre son dossier, ajusta sa casquette et passa enfin la première. Le chien Nelson lâcha alors un gros soupir, et au rythme de ses battements de queue sur la banquette arrière, le Land s’ébranla en direction des pâtures dans un ronronnement rassurant. S’il avait pu, Thomas Smith en aurait amoureusement caressé son moteur ! Pierre Leonhardt, lui, le coude à la portière, détourna le regard vers l’extérieur puis, les yeux au ciel, oscilla la tête de consternation !

Quelques minutes plus tard, le 4X4 se rangea sur le côté d’un chemin de terre, les roues gauches du Land montées sur la bordure en léger contre-haut faiblement pentu. Une cinquantaine de mètres plus loin, une vingtaine de poulains, regroupés derrière la double lice en bois de leur pré, attendait le verdict des deux hommes ; un choix à faire en fonction de l’avancée des physiques pour un débourrage imminent, ou au contraire, pour un ajournement d’un à trois mois encore.

Descendus du Land Rover, tandis que le chien Nelson, le nez au ras du sol, s’empressait d’explorer le sous-bois en face de la pâture par de successives et rapides circonvolutions, Thomas Smith, et Pierre Leonhardt, livrets d’origine dans les mains, commentaient chaque 3 ans que leur présentaient, un par un, les grooms d’élevage déjà sur place. Après concertation, les deux hommes prenaient alors leur décision au vu d’un dernier examen du jeune cheval, mais trottant en main, pour en déceler toute irrégularité d’allures, voire une boiterie invisible au pas ou au galop. Et ce fut d’ailleurs par ce moyen que Pierre Leonhardt stoppa net la présentation d’un poulain, pourtant très beau, bai cerise19 aux extrémités brûlées20, avec petite étoile en tête21, et de plus, déjà bien avancé dans son physique. Thomas Smith, lui, n’avait rien décelé. Alors Pierre Leonhardt, conscient qu’il n’était pas à l’abri d’une erreur de jugement, redemanda un passage au trot et, à cette occasion, désigna du doigt pour Thomas Smith la très petite irrégularité dans le posé des postérieurs, découlant, selon lui, d’un probable pincement lombaire, ou bien d’un dysfonctionnement coxo-fémoral ; les membres postérieurs donnaient en effet l’impression d’un très léger tressaillement dans leur phase d’appui, lorsque le poulain se déplaçait au trot ! Une altération à peine visible, mais bien réelle et qui confirmait la finesse du coup d’œil de Pierre Leonhardt, par ailleurs connu de tous pour relever la moindre asymétrie d’allure. Ce poulain qui avait pour nom « Sky Fire » fut donc écarté de la sélection du jour et promis à un examen vétérinaire au plus vite.

Deux heures plus tard, 16 poulains retenus étaient transférés de leur prairie à celle adjacente, histoire de ne pas avoir à les resélectionner, sans pour autant trop les éloigner de leurs copains ; sur consigne formelle de Pierre Leonhardt, le moral des jeunes chevaux était, dans les quatre Centres du réseau, considéré comme primordial.

Ces seize jeunes chevaux, tour à tour, seront contrôlés une fois de plus, mais médicalement, naturellement par le vétérinaire maison, puis seront testés en liberté sur un dispositif d’obstacles ad hoc. Ensuite seulement, ils rentreront en classe ! Ce qui signifie : débourrage, puis mise en état et par la suite entrainement préparatoire aux épreuves jeunes chevaux d’obstacles commençant le printemps suivant ; ils auront alors officiellement quatre ans et seront affectés pour cela aux meilleurs élèves de dernière année du sport-études en vue des championnats.

Sur le chemin du retour, tandis que Thomas Smith conduisait sans un mot, l’oreille toujours à l’affût d’une quelconque anormalité sonore, Pierre Leonhardt, pour sa part, très concentrée, mettait ce silence à profit pour essayer encore de comprendre ce qui décidément l’obsédait. Parce que, des pépins de santé chez les chevaux, c’était, hélas, très courant, donc Pierre Leonhardt ne pouvait pas s’en étonner, mais la vraie question qui le taraudait, c’était pourquoi plus ou moins au même moment ! En Allemagne, la cécité inexpliquée du vieux « Árvak », en France l’ataxie récidivante de « Rapsodie », en Angleterre les soudaines coliques fatales de l’étalon « Very Nice » et maintenant cette indéfinissable et incertaine anomalie de l’arrière-main du poulain « Sky Fire » ? De quel sortilège son réseau était-il donc victime, se dit-il alors, comme pour expliquer ce surprenant hasard ! Mais son pragmatisme, sûrement vexé d’avoir été, ne serait-ce que quelques secondes, écarté de sa conscience, se rebiffa : au diable ce sentiment de persécution ! Car pourquoi le réseau ? Pourquoi serait-il la proie d’un mauvais sort ? À quel titre ? Cela n’avait aucun sens ! Aucune des pathologies n’avait une origine commune ! Oui, mais les origines en question n’étaient pas déterminées ! Alors disons aucun lien, à ce jour, analysable entre elles ! Et puis d’ailleurs, le centre italien n’avait pas signalé de problème, alors ? Alors, conclut Pierre Leonhardt, le réseau en tant que tel, n’était la cible de rien du tout ! Une simple malchance, voilà tout ! Et, comme pour se libérer, il ressentit le besoin de l’exprimer à haute voix :

Puis après un silence :

Puis la conversation continua encore ainsi, hachée, entrecoupée de silence et de soubresauts du Land, et cela, jusqu’au parking du Centre. Là, les deux hommes en sortirent et Pierre Leonhardt, avisant l’une des grooms de C.S.O,25 lui demanda de prévenir Peggy de les rejoindre dans le bureau.

Peggy assistait Thomas Smith au titre de « premier garçon26 » du Centre. Peggy, bien que « premier garçon » suivant l’appellation coutumière, n’avait de masculin que sa résistance physique, car pour le reste, impossible de se tromper ; Peggy était le prototype de la belle Anglaise côtière ayant grandi au milieu des chevaux et de leurs verts pâturages ! Chevelure vénitienne épaisse et bouclée par les embruns, regard maritime et pommettes rosies par les intempéries, petit nez légèrement relevé et clairsemé de son, Peggy, vingt-neuf ans, de taille moyenne, avait un beau corps façonné par l’effort et un visage au charme enfantin que trompaient, insidieusement aux coins de ses paupières, quelques ponctuations du temps et deux jolies virgules encadrant son sourire. Peggy aurait pu tout aussi bien naître et grandir de l’autre côté de la Channel, tant les filles de Haute-Normandie, quoique dans l’ensemble un peu plus grandes, lui étaient si semblables, abstraction faite, évidemment, de sa voix pointue commune aux Anglaises, au contraire des Cauchoises des falaises opposées !

Pierre Leonhardt et Thomas Smith n’eurent pas longtemps à attendre ; Peggy les rejoignit dans le bureau au moment même où les deux hommes finissaient tout juste de se mettre d’accord sur la suite des événements. Pierre Leonhardt annonça alors à Peggy qu’après concertation avec Thomas Smith, son patron direct, sa suggestion d’ouvrir au Centre, ici en Angleterre, une section sport-études de horseball en plus du sport-études C.S.O, était agréée !

Devant la mine ébahie de Peggy qui n’en croyait pas ses oreilles, les deux hommes ne purent s’empêcher de rire : Peggy, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, incapable de prononcer un seul mot, affichait une bouille de petite fille découvrant une montagne de chocolat !

Peggy avait suggéré cette idée, il y avait environ deux mois, après avoir assisté à un match de horseball auquel participait un de ses amis, dont la femme, à son tour, avait disputé un autre match dans l’équipe féminine du même club. Si Peggy ne fut pas étonnée de l’ardeur au combat que mettaient les hommes dans cette compétition, elle fut, par contre, plus que surprise de la vaillance des filles, pour ne pas dire la hargne, tout au long du jeu ! Alors, immédiatement, compte tenu du nombre majoritaire de filles au sport-études C.S.O, elle avait entrevu le bénéfice qu’elles pourraient en tirer pour développer leur combativité dans un contexte, cette fois, très ludique et renforcée par le caractère expansif qu’offre le sport d’équipe ; une bonne complémentarité. Mais n’ayant pas reçu d’échos, Peggy avait laissé purement et simplement tomber le sujet ; en bonne terrienne, elle n’était pas fille à se laisser envahir l’esprit par des intentions sans suite ! Alors, évidemment, à l’annonce du Grand Patron, la surprise ne pouvait être que totale ! Mais Pierre Leonhardt la tira de sa réflexion et la remit sur rails :

Peggy, après son « but », s’était contentée d’alterner un regard interrogateur entre Thomas Smith et Pierre Leonhardt. Peggy avait bien saisi le coup d’œil de Pierre Leonhardt sur Thomas quand il proposa la cuisine indienne. Mais comme elle les connaissait tous les deux aussi pour leur humour, Peggy, méfiante, jugeait plus prudent de ne pas trop s’avancer ! Elle avait d’ailleurs bien fait, car Pierre Leonhardt, sourire ironique, lui apporta aussitôt la réponse à son hésitation :

Peggy ne put qu’en rire, poliment, certes, mais, surtout, comprit pourquoi Thomas Smith refusait catégoriquement de l’emmener au restaurant indien ! Thomas, lui, regardait obstinément les nuages, esquivant toute participation à l’élaboration de son futur sacrifice, tout en préparant sa revanche pour son prochain voyage en France ; il comptait bien faire manger des grenouilles à son ami Pierre qui, bien que français, les avait en horreur !

Cela dit, Pierre Leonhardt, pas dupe du petit jeu de Thomas, se tourna vers lui, et, posant une main amicale sur son épaule, histoire de le faire redescendre de ses nuages et de l’extraire de ses évidentes pensées machiavéliques et vengeresses, lui dit, moqueur :

Puis Pierre Leonhardt s’adressa encore à Peggy pour lui demander de réserver trois couverts au restaurant « Indian Summer » à Brighton. Peggy acquiesça, et, avant de s’éloigner, s’inspectant elle-même avec un air incrédule et un geste fataliste des deux bras, dit qu’elle allait aussi prendre une douche et changer de tenue.

Puis se tournant vers son ami Pierre, il dit que les élèves les attendaient, tous groupés dans le grand manège, pour sa traditionnelle allocution comme à chacune de ses visites avant de repartir en France. Les deux hommes s’y rendirent dans la foulée.

Dans le grand manège, les cavalières et cavaliers du Centre étaient répartis en U permettant ainsi à Pierre Leonhardt d’accrocher le regard de tous pendant qu’il leur parlait. Le discours fut bref, pas question de les lasser : quelques félicitations, quelques encouragements aussi, surtout pour Harvey de retour au Centre après un passage à l’hôpital et trois semaines de convalescence chez ses parents pour une épaule brisée, suite à une chute sévère à l’entrainement. Puis Pierre Leonhardt répondit aux questions qui lui furent posées, notamment sur ses démarches auprès de la Fédération Internationale pour l’obtention d’un statut commun à tous les étudiants cavaliers européens ; un moyen de leur faire bénéficier d’un régime spécial avec horaires d’études aménagés leur permettant l’accès au haut niveau… Pierre Leonhardt précisa que la question était en cours d’examen et que, si ce n’était pas gagné d’avance, dans l’ensemble, les premiers échos semblaient plutôt favorables, sauf en ce qui concernait la France toujours sur la réserve quant au mariage sport de haut niveau et études supérieures, pour ne pas dire sport et études tout court ! Devant l’étonnement de l’assistance, Pierre Leonhardt dut reconnaitre avec un léger sourire ironico-cynique que, même si, en France, certains faisaient un effort, le corporatisme, tant privé que public, montrait là les limites de son ouverture d’esprit ! Cela dit, il rajouta, toujours avec humour, qu’il fallait garder espoir, car les Français dans leur histoire ont montré à maintes occasions que des soudaines et brutales convulsions inattendues leur permettaient de rattraper d’un seul coup leur retard, voire prendre la tête de l’évolution concernée et… se reposer sur leurs lauriers en attendant la prochaine ! éclats de rire de l’assistance, y compris des étudiants/cavaliers français. Puis il y eut encore quelques échanges et la réunion prit fin.

Chapitre II

Au restaurant indien de Brighton, Pierre Leonhardt fit en sorte que le diner se passât avec beaucoup de convivialité. Peggy rayonnait de plaisir et ne se privait pas de taquiner Thomas sur l’excellence de la cuisine indienne ; cuisine indienne qu’elle pouvait enfin savourer grâce à l’invitation du « Grand Patron ». Mais Thomas, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, lui opposait un flegme tout britannique ; cela dit, tout en couvrant de sa main celle de Peggy sur la table, non pour la faire taire, mais en signe d’une affectueuse et même amoureuse indulgence !

Thomas avait mis beaucoup de temps avant de céder au charme de Peggy. Non pas parce qu’il doutait de ce qu’il éprouvait pour elle, mais d’une part, parce que sa position de directeur du Centre l’obligeait à la réserve vis-à-vis des personnels féminins et d’autre part en raison des douze années d’âge qui les séparaient. Mais Peggy, malgré son minois au charme enfantin, avait quand même vingt-neuf ans et savait parfaitement ce qu’elle voulait et, de plus, obstinée, elle était douée d’une patience de serpent ! La preuve ! Cependant, avant de céder, Thomas s’en était ouvert à son ami et patron, Pierre Leonhardt, cherchant, si ce n’était sa caution, au moins sa compréhension, et pour cause ! Et pour cause, parce que, outre sa position professionnelle, Thomas avait en effet une très bonne raison personnelle de rechercher son appui. Mais ce jour-là, le jour où il décida de se confier à Pierre Leonhardt, ce dernier, qui, malgré l’apparente placidité de Thomas, avait depuis un bon moment deviné ses sentiments pour Peggy, lui opposa une surprenante attitude. Il lui avait, tout d’abord, histoire de s’amuser, assis derrière son bureau et empreint d’une raideur toute convenue, réservé un accueil des plus sombres. À la vue de Thomas décomposé, Pierre Leonhardt s’était, sans un mot, lentement levé, l’air soucieux pour ne pas dire contrarié et, lui tournant le dos, s’était penché pour chercher discrètement quelque chose dans le bas de sa bibliothèque ; puis d’un seul coup, dans un grand éclat de rire, comme un diable sort de sa boite, il s’était redressé face à son ami, les deux bras levés avec dans une main une bouteille de Gin et dans l’autre, deux verres ! Thomas s’en souviendra toute sa vie !

En réalité, Pierre Leonhardt était très content que Thomas ait trouvé en Peggy celle qui lui fera oublier, ou, plus exactement, caser définitivement dans un tiroir de sa mémoire la terrible catastrophe qui le frappa, il y a maintenant un peu plus de quinze ans. Il était à cette époque tout jeune marié avec la petite sœur de Pierre, Virginie, cavalière intrépide de vingt ans à peine, passionnée de concours complet, sélectionnée en équipe nationale et de surcroît, brevetée parachutiste ; une gamine, disait son frère Pierre, dont la beauté narguait le danger ; danger qui la faisait sourire et teintait ses yeux verts d’un impétueux éclat ! Virginie avait voulu un enfant très vite, pour reprendre la haute compétition le plus tôt possible et ne pas se trouver comme ces mères tardives, dont la ou les grossesses ont définitivement stoppé leur carrière de sportive. Thomas, du même avis, s’était dit aussi, mais très secrètement, que peut-être une naissance la ferait mûrir et, de fait, prendre les risques inhérents à ses activités sportives avec plus de froideur ; pas gagné d’avance ! L’enfant était bien arrivé, beau et en bonne santé ; huit mois de bonheur absolu pour ses parents. Hélas, Virginie avait son enfant dans les bras quand un chauffard ivre la percuta violemment sur un trottoir ! L’enfant fut tué sur le coup, Virginie, dans le coma, s’éteignit durant son transport à l’hôpital.

Thomas plongea dans un épouvantable désespoir, puis se mit à boire. Pierre Leonhardt qui encaissa aussi très difficilement la mort de sa petite sœur se rapprocha encore plus de Thomas. Un sentiment inconscient le portait à additionner leur peine pour mieux la partager. Estimant que Thomas était le plus touché, il prit une position « d’ainé » vis-à-vis de son ami et trop bref beau-frère, et fit ce qu’il fallait pour « récupérer » Thomas qui sombrait dangereusement. Pierre Leonhardt délégua alors Pedro au Centre anglais – Pedro parlait aussi un peu l’anglais, un souvenir du continent américain – et alterna avec lui une quinzaine sur deux pour compenser les défaillances de Thomas, et surtout, sans le perdre de vue quand, trop alcoolisé pour se raisonner, Thomas, le visage marqué par les stigmates d’une grande violence, ne jurait que de vengeance sanglante ! Pierre Leonhardt savait trop bien que chez l’homme qui souffre, lorsque la vengeance est impossible et que la violence ne faiblit pas, c’est contre lui-même que, dans un ultime désespoir, elle finit par s’exprimer !

Bien encadré et protégé par Pierre Leonhardt et Pedro, Thomas finit par se calmer peu à peu ; ce fut long, évidemment, mais ce fut. Puis Thomas se retrancha dans son passé et entama une longue période de veuvage. Bien entendu, il eut d’autres aventures intimes, mais qui, pour lui, tenaient plus de la passade que d’un véritable amour ; dans toutes ses partenaires, Thomas recherchait désespérément Virginie et, bien évidemment, ne pouvait la trouver. C’était joué d’avance ! Jusqu’au jour où Peggy arriva au Centre.

Certes, Peggy était très différente de Virginie. Alors que Virginie, française jusqu’au bout des ongles, diffusait un parfum de rire, d’insouciance et d’impétuosité, Peggy signait l’appartenance à son Ile : calme sourire, naturellement sur la réserve, ce qui lui donnait son fameux charme enfantin, mais derrière la douceur de son regard maritime, tout au fond de son bleu, une petite flamme trahissait une volonté infaillible. Bien sûr, si Peggy n’était peut-être pas aussi jolie que la longue et pétillante Virginie, elle n’en était pas moins belle, de taille moyenne, un corps très féminin bien qu’athlétique, un charme attendrissant, elle attirait les regards et bien évidemment suscitait les envies ! Mais Peggy n’était pas femme à se laisser choisir facilement !

Alors pourquoi, Thomas, immédiatement, se sentit attiré par Peggy ? Probablement en raison de cette si forte différence qui lui interdisait toute comparaison avec Virginie, l’obligeant ainsi à laisser à chacune des deux jeunes femmes leur personnalité propre ; une mise au point instinctive le libérant du même coup de l’emprise de ses souvenirs et de sa recherche impossible. Certes, Thomas dissimula fort bien l’effet que Peggy lui fit à première rencontre, mais le plus étonnant fut qu’en se forçant à la discrétion, il ne vit pas la réciprocité de son sentiment dans le regard de Peggy, d’autant qu’elle-même restait aussi volontairement sur la réserve. Cependant, quelque chose d’inconscient allait à la fois les rapprocher au quotidien tout en maintenant à distance leur secrète attirance : comme Thomas, Peggy avait en permanence sur le cœur un voile occultant ses élans, alors qu’elle avait tant besoin de « s’abriter » ; elle avait eu, elle aussi, à souffrir d’une terrible blessure.

Peggy avait été fiancée avec un de ses amis d’enfance, Michael Denton. Ils avaient grandi dans le même village, avaient joué, chahuté et parcouru la campagne au milieu des chevaux, des vaches et des brebis qui peuplaient les pâtures jusqu’en bordure des falaises, sans même parler des petits matins de pêche dont ils rentraient trempés, morts de fatigue, les joues rouges et les yeux brillants, heureux ! À cette époque, Peggy et Michael n’imaginaient même pas que la vie puisse un jour les séparer ; l’idée ne leur aurait même pas effleuré l’esprit ! Et donc, évidemment, cette belle entente faussement fraternelle évolua au fil de leur maturité vers un amour on ne peut plus fusionnel.

Peggy avait commencé à travailler dans un élevage de chevaux à quelques kilomètres de leur domicile, quand Michael lui avait annoncé qu’il voulait faire une carrière militaire. Peggy s’était aussitôt raidie ! Elle avait à peine un an quand elle perdit son père en Irak et donc en fut privée toute sa vie. Alors, naturellement, elle s’était inquiétée de ce qui pourrait lui arriver. Mais Michael avait cru la rassurer en soulignant que les pertes, aujourd’hui, étaient rares et minimes et n’avaient rien à voir avec les conflits qu’avaient connus leurs parents et grands-parents. Il avait souligné que, de nos jours, quand une opération tournait mal, le pays ne pleurait officiellement qu’un ou deux tués, professionnels de surcroît, alors qu’auparavant, les pertes semblaient normales en se chiffrant par centaines, voire par milliers… d’appelés ! Peggy n’avait rien dit, mais elle avait profité de devoir accrocher son blouson au porte-manteau pour se retourner et laisser filer ses larmes. Voyant son trouble, Michael l’avait prise dans ses bras et, tout en la berçant amoureusement, lui avait dit qu’il allait tout faire pour intégrer les SAS, car il valait toujours mieux être parmi les meilleurs plutôt qu’entourés de types à la compétence douteuse. Puis, en lui désignant sur le mur du couloir une photo d’elle à cheval, il avait rajouté que ses absences seraient comblées par son job très prenant qu’elle aimait tant ; les chevaux lui apporteraient aussi la douceur de leur regard en attendant qu’il revienne l’enlacer de tout son amour. Mais Peggy pleurait toujours, blottie dans ses bras, s’accrochant à lui de toutes ses forces comme si son instinct lui dictait qu’il lui faudrait un jour se priver de la chaleur de son corps. Pour sécher ses larmes qui inondaient ses joues, d’un délicat revers de main, Michael lui avait caressé avec précaution les pommettes et, dans un grand sourire, lui avait murmuré qu’il avait aussi pour elle une grande nouvelle. Un peu surprise quand même, Peggy avait levé vers lui ses yeux humides, Michael, attendri, s’était penché pour l’embrasser et, visage contre visage, lui avait dit qu’à son retour une belle cérémonie à l’église du village célébrerait leur mariage. Elle s’était reculée deux trois secondes, l’avait fixé intensément, puis s’était resserrée encore plus fort contre lui ; et Michael avait senti contre ses lèvres celles de Peggy s’étendre dans un large, très large sourire !

Michael eut à faire face à cent quatre-vingts jours de formation avec une seule permission de quarante-huit heures par mois. Peggy de son côté comblait son absence entre ses rares permissions en se concentrant sur ses chevaux. Pour ne pas rester seule en face de son attente, dès six heures du matin, elle était en selle sur les jeunes chevaux en formation, puis, après un court déjeuner, elle enchainait sur les soins aux poulains et poulinières jusqu’à dix-sept heures trente. Une rapide tasse de thé avec ses collègues avant de se séparer et, enfourchant sa mobylette, Peggy partait faire ses courses. Rentrée chez elle vers dix-neuf heures, après s’être occupée de sa mère impotente jusqu’à devoir la coucher, elle grignotait son diner en attendant le coup de fil de Michael, quand il n’était pas en manœuvre, et ensuite seulement, écroulée de fatigue mais portée par sa voix, elle se jetait dans son lit le retrouver dans ses rêves.

À la fin des six mois de formation, Michael eut droit à une permission de longue durée, trois semaines ; sauf qu’au bout de dix jours de plein bonheur, Michael fut rappelé d’urgence. Il devait rejoindre son Corps dans les trente-six heures, les S.A.S, auxquels il appartenait maintenant, allaient être envoyés au moyen orient. Peggy sut plus tard que les Commandos S.A.S de sa Gracieuse Majesté avaient mené des opérations secrètes en Syrie aux côtés des insurgés. Mais quelle importance le secret et la destination pouvaient-ils bien avoir pour Peggy ? Car de Michael, il ne revint que son corps, enfermé pour toujours dans un cercueil recouvert du drapeau United Kingdom sur lequel reposait son béret des SAS. Voilà le mal qui la rongeait et qui, inconsciemment, la rapprochait de Thomas ; deux blessés de la vie qui, au travers de leurs pudeurs respectives, de leur retenue silencieuse et de l’infinie profondeur de leur regard, pressentaient son autre en l’autre.

Cela dit, leur couple était maintenant ouvertement formé, même s’ils tenaient encore tous les deux à se donner du temps avant d’officialiser leur situation ; une façon comme une autre d’attendre que leur subconscient leur soufflât l’approbation des deux disparus.

À table, les trois convives étant donc directement concernés par la réussite du Centre, le diner prit rapidement un tour de réunion privée, et bien qu’amicale, de management opérationnel concernant la mise en place du horseball au Centre. En conclusion de multiples échanges, il fut convenu, entre autres décisions, que Peggy assumerait au Centre la responsabilité de la question horseball, à charge pour elle de trouver, parmi ses amis « horseballeurs », un ou une spécialiste pour entrainer les cavaliers. Il fut entendu aussi que le horseball au Centre anglais servirait de test pour, outre le côté ludique, mettre au jour des aptitudes et qualités supplémentaires transférables aux cavaliers d’obstacles ; et si ce test se révélait favorable, il serait alors étendu aux Centres français, allemand et italien. Dans ce dernier cas, Peggy devait s’attendre à assurer également la mise en place de cette nouvelle activité dans les trois autres Centres et en garder bien entendu le contrôle. Peggy, qui n’avait pas prévu un tel engagement de sa part, en fut un instant toute décontenancée, mais très vite, encouragée par les deux hommes, elle se reprit et fit face à la dimension du projet. Pierre questionna alors du regard Thomas et après deux trois secondes d’un silence complice, fit un signe à l’attention du Maître d’Hôtel. Celui-ci, bien qu’enturbanné à l’indienne, mais d’allure très british dans sa tenue noire à nœud papillon, s’approcha aussitôt et Pierre lui murmura quelque chose à l’oreille. Le Maître d’hôtel acquiesça du chef avec déférence et s’en alla. Deux minutes plus tard, cette fois entièrement habillé à l’indienne, mais attitude toujours très british, Commonwealth oblige, un serveur posa devant chaque convive une coupe de Champagne et se retira sans un mot, tandis que le Maître d’Hôtel, revenu avec la bouteille de Champagne, la présenta à Pierre puis, après approbation, la déboucha et servit les trois convives. Cela fait, reposant la bouteille dans un seau à glace, il se retira à son tour. Pierre prit son verre, le leva pour inviter ses amis à en faire autant et laissa tomber sans autre préambule :

Puis, soudain, comme pour ponctuer les paroles de Pierre, au-dehors, un grand éclair suivi d’un violent coup de tonnerre déchira la nuit ! Aussitôt, de fortes bourrasques de vent couchèrent les arbres en bordure de l’établissement et, s’engouffrant dans le restaurant par les fenêtres ouvertes, soulevèrent nappes et rideaux, tandis que les serveurs couraient de l’une à l’autre pour les refermer. Peggy eut alors un regard de gamine émerveillée en suivant du doigt une samare qui, portée par l’intrusion du vent, finit son vol « hélicoptique » dans sa coupe de Champagne ! Rires dans l’assemblée et commentaire de Pierre :

Peggy sourit en rougissant un peu, Thomas se pencha vers elle pour l’embrasser gentiment et Pierre se leva pour régler l’addition au bar. Cela fait, Thomas et Peggy remercièrent Pierre et tous les trois voulurent quitter le restaurant, mais, sous l’auvent de sortie, ils restèrent un instant perplexes devant les traits de pluie. Puis, l’averse ne faiblissant pas, Thomas regarda sa montre et signifia aussitôt à Pierre que son bateau ne l’attendrait pas à Newhaven. Alors, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils remontèrent leur col et se lancèrent en riant sous l’orage en direction du 4X4 de Thomas.

Avec les intempéries, il leur fallut une quarantaine de minutes pour atteindre Newhaven et quand Thomas stoppa le 4X4 sur le quai d’embarquement, Pierre eut juste le temps de sauter du Land, prendre son sac de voyage que Peggy lui tendait et, toujours sous la pluie après un bref geste d’au revoir, de courir vers la passerelle du bateau ; à peine fut-il à bord que les marins procédaient à son retrait. Puis le ferry appareilla pour quatre heures de mer.

Pierre resta un instant dans l’entrepont appuyé au bastingage, son sac de voyage posé entre ses jambes ; de nuit, les lumières de la ville portuaire semblaient s’offrir en apothéose comme pour un dernier salut, un dernier adieu à ceux qui la quittent et inscrire dans leur mémoire d’indélébiles images. Le départ d’un bateau a toujours quelque chose de fascinant ! Pierre eut un sourire discret en pensant à Thomas et Peggy, il était heureux pour eux. Mais au fond de lui, et malgré lui, cette affectueuse amitié qu’il leur portait, restait et restera toujours entachée de la mort de Virginie, sa petite sœur tant aimée ; une cicatrice toujours ouverte qui, malgré tout, le rapprochait encore plus de Peggy et Thomas en regard de leurs propres douleurs qu’ils durent aussi, tous les deux, surmonter ; un effort qui, à ses yeux, les honorait. Mais lui, de son côté, n’avait pas que la vision de Virginie qui, jour après jour, nuit après nuit, saignait sa solitude. Certes, Virginie n’était plus, mais les morts que l’on a aimés ont toujours, au bout d’un temps, la délicatesse de provoquer nos sourires, nostalgiques évidemment, mais sourires quand même, et cela en se rappelant à notre bon souvenir, et même aux meilleurs de nos bons souvenirs ! Peut-être une façon de s’excuser de nous avoir abandonnés. Seulement pour Pierre, à l’obsession de sa petite sœur, s’en ajoutait une autre, vivante celle-ci, et même très vivante, mais inaccessible à toute forme de soulagement ; à moins, bien sûr, de… mais c’était impossible !

Pierre avait bien essayé de parler de son problème à Adèle Marchalle, pasteure protestante de l’Église luthérienne, non parce qu’il était particulièrement porté vers la religion, mais tout simplement parce que la jeune femme lui était proche, et même très proche.

Adèle Marchalle avait une véritable faculté d’écoute, due probablement en partie à l’exercice de son Ministère, mais pas seulement, elle avait le don d’inviter à la parole et d’y intervenir avec calme et à propos. Adèle eut pu tout aussi bien être psychothérapeute.

Cependant, Pierre s’aperçut très vite que, justement, l’étroitesse des liens qu’il entretenait avec Adèle limitait ses confidences ; malgré les louables efforts d’Adèle, Pierre restait toujours seul avec son obsessionnel secret.