Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

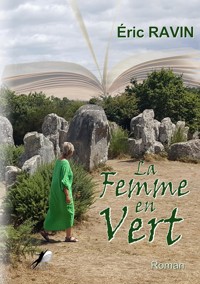

- Herausgeber: Libre2Lire

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

Pourquoi s’est-il levé cette nuit-là ?

Lui-même ne le sait pas

quand il allume son ordinateur.

Depuis longtemps il aime écrire des poèmes qui viennent émailler les histoires de sa vie.

Mais cette nuit, il voit plus grand :

pourquoi pas un roman ?

Véritable gageure pour cet homme qui lit si peu.

Ainsi débute un voyage intérieur

d’une intensité insoupçonnée,

au point de tenter une nouvelle expérience,

grâce à cette femme,

La Femme en Vert…

« Être ou ne pas être écrivain ? » Ce pourrait-être l'épigraphe de ce livre. Ce cheminement intérieur qui transforme une idée qui se morfond dans un tiroir, en audace de partage vers des lecteurs inconnus. Un étonnant périple, mêlé d’illusions, d’espoirs et d’embûches qui pourrait bien faire naître quelques vocations.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Eric Ravin - Cet enseignant auprès d'élèves en difficulté scolaire, poète depuis toujours et musicien à ses heures, s'est lancé un nouveau défi avec ce roman drôle et touchant à la fois. Une véritable réussite.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Éric RAVIN

La Femme en Vert

Roman

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire

www.libre2lire.fr – [email protected] rue du Calvaire – 11600 ARAGON

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN Papier : 978-2-38157-530-8ISBN Numérique : 978-2-38157-531-5

Dépôt légal : XXX 2024© Libre2Lire, 2024

Prologue

Ça y est, c’est parti, je me lance, car elle m’a convaincu. Elle, c’est celle qui a changé ma vie.

Il est quatre heures et trente-six minutes quand j’allume mon ordinateur. Depuis quelque temps la nuit, j’ai cette idée, mais cette fois, je me suis levé. Trois lignes d’écrites et déjà le doute s’installe, vais-je en être capable ? Ça va faire beaucoup et ça va être long, mais je vais essayer.

En effet, elle m’a convaincu, elle, c’est ma muse comme j’aime l’appeler dans mes poèmes.

Avant elle, tout était étriqué dans ma petite vie.

Pourtant rien n’a été simple entre nous, c’est d’ailleurs pour cette raison que je suis là à quatre heures du matin devant cet ordinateur. Sa rencontre fut le plus grand chamboulement de mon existence, j’ai vécu avec elle des moments si forts mais souvent si compliqués que j’ai commencé par écrire de courts textes qui ont servi de soupape à cette nouvelle vie parfois trop puissante pour le petit bonhomme que j’étais. Un jour, je lui en ai lu un et elle a adoré.

Au début je n’y croyais qu’à moitié, mais à chaque nouvel écrit, elle semblait enthousiaste.

Sa passion, c’est les livres, elle lit, elle lit, elle lit. J’ai donc fini par la croire.

Au départ j’écrivais à cause d’elle, aujourd’hui j’écris pour elle et à chaque fois elle semble convaincue par mon talent.

Cette nuit, j’ai donc décidé de passer à la vitesse supérieure, finis les petits poèmes, à moi le grand modèle. Écrire un livre, un véritable paradoxe pour moi qui en ait lu si peu.

Insomniaque depuis toujours, la nuit me semblait le moment propice, restait à trouver le sujet.

Comme beaucoup j’imagine, je me suis dit que j’allais parler de ce que je connaissais le mieux, mon travail. Je suis professeur dans un collège compliqué, en Rep+ comme on dit aujourd’hui, alors les moments croustillants avec des ados déjantés ne manquaient pas, là j’avais de la matière et de quoi tenir plusieurs chapitres. Pourtant cette idée géniale ne m’a jamais sorti du lit, alors pourquoi me suis-je levé cette nuit ?

Première partieMa vie d’avant

Chapitre 1 : L’enfance

« Et dire que c’est peut-être le futur président de la République ! », a dit la sage-femme à ma mère en me déposant dans ses bras.

Voilà les premières paroles me concernant, ça a quand même de la gueule, en tout cas plus qu’un « il est mignon ».

Papa, maman,

Longtemps j’ai cru être sécure et mon chemin semblait tracé. Un père comptable dans sa belle usine, une mère à la maison pour s’occuper de nous, que du bonheur sur le papier. Mais grosse erreur en vérité, car si elle s’était arrêtée de bosser, c’était juste pour me garder à ses côtés. Bilan des courses, ça commençait plutôt mal puisque je n’étais même pas sur la ligne de départ, celle de l’école maternelle que je ne découvrais qu’à l’âge de cinq ans, merci maman.

Sur papa, rien à dire, il était là pour ramener de quoi nourrir tout le foyer, ce qu’il faisait d’ailleurs à merveille, sans surprise nous étions donc les plus gros de la rue.

Côté raillerie, ça y allait, il était vrai que dans le quartier, mon père était un gros bonnet, il n’était qu’un cadre moyen mais bien plus haut que les voisins. J’allais donc vite me transformer en une cible simple et fragile. Je les trouvais pourtant sympas tous les copains de la rue, ils n’avaient en réalité aucun fond de méchanceté, ils se contentaient juste de traduire la jalousie de leurs parents.

Mes deux préférés étaient d’origine italienne, je les considérais un peu comme mes grands frères, car j’avais toujours rêvé d’avoir deux frères plutôt que deux sœurs, mais pour eux, j’étais Le Gros, ils étaient vraiment grands et beaux mais ils avaient un père routier.

Le mien portait un joli costume pour aller travailler, mais à l’heure d’un match de foot France-Italie à la maison, la tenue et le vocabulaire changeaient radicalement, on allait bouffer du macaroni.

J’étais un peu perdu d’entendre mon père parler comme ça de mes frangins, le Gros me semblait donc une juste vengeance, alors j’ai continué à les admirer.

Les voisins étaient bien les seuls à pouvoir penser que nous étions des gens importants, sûrement à cause de notre grosse voiture.

Volkswagen

Certains sont chrétiens, d’autres musulmans, chez nous on était Volkswagen.

Il faut dire que l’usine était toute proche de la maison, maman pouvait même voir papa travailler dans son bureau, et à midi, dès qu’il le quittait, ma mère se dépêchait de le servir, car trois minutes plus tard il était déjà là.

Mon père avait quitté son triste bureau d’assureur à Saint-Quentin pour arriver dans cette usine flambant neuve en 1967. Très vite son salaire augmentait et nous passions rapidement de la petite Coccinelle à la grosse Audi. Il était donc interdit de critiquer les meilleures voitures du monde sous peine de s’attirer les foudres du Padre, à tel point que toute la famille roulait en Volkswagen, d’abord pour ne pas se disputer, mais aussi et surtout pour profiter des remises qu’avait papa en travaillant là-bas.

Du haut de mes huit ans, j’étais en pleurs dans les bras de ma mère quand nous vendions notre voiture, comment pouvions-nous nous séparer de la meilleure auto du monde ?

L’école

Comme dit précédemment, je n’arrivai à l’école qu’à cinq ans, les débuts allaient donc s’avérer compliqués face à des camarades aguerris, heureusement Madame Lacorre, ma maîtresse a vite vu dans mes yeux la détresse et a su me rassurer. Je rattrapai donc mon retard, si bien qu’en CE1, je fus le premier de la classe. Cela allait durer trois ans durant lesquels je n’eus aucune difficulté à garder cette place, la pauvreté culturelle du quartier étant telle que les simples « Nous deux ou Intimité » de ma mère suffisaient amplement à me mettre à cette position.

Malheureusement pour moi, allait arriver un nouveau maître dans l’école, mais surtout son fils Étienne qui allait me remettre à ma juste place. Certes je restais deuxième mais il y avait en réalité Étienne et les autres. Loin du niveau de ce nouveau concurrent, j’avais quand même l’intelligence de m’en faire un ami. Et sans le savoir, je rencontrai la première personne qui allait me faire grandir.

À chaque invitation de sa part le samedi, j’accourais, trop heureux de me retrouver dans son Univers. Cela commençait toujours par un air d’accordéon, c’était l’instrument que ses parents avaient choisi pour lui, il me montrait ainsi qu’il avait bien travaillé. Chaque semaine je l’écoutais sagement et patiemment car je savais les moments fabuleux qui nous attendaient ensuite. Un monde merveilleux fait de Legos, de livres, de mécanos, de puzzles, mais surtout de discussions que jamais je n’avais eues avec les copains du quartier.

Mon copain Jimmy

Je l’aimais bien mon copain Jimmy, car avec lui c’était facile d’être admiré et regardé, chose assez rare me concernant à cette époque. Dès l’école primaire, au CP, à l’heure de la photo de classe, il semblait si fier près de moi. Quelques années plus tard, il l’était tout autant près de ma petite sœur, pourtant plus jeune de trois ans.

Redoubler un an sur deux, chose impossible de nos jours, ne semblait aucunement le perturber.

À l’âge de douze ans, il était l’intrépide que je n’étais pas, j’étais juste la tête qui pensait pour nous deux. Alors c’était parti pour une folle virée sur la vieille mobylette que détenait son père, dix, quinze, vingt kilomètres à chevaucher la bête en chantant à tue-tête.

Mais à peine rentrés, panique générale, car le vieux paternel surveillait son compteur. Retour à la réalité pour mon pauvre copain qui se demandait bien comment sortir de ce pétrin. Il me fixait alors, suppliant le génie que par moment j’étais pour lui afin que je le sorte de là.

Évidemment, je ne pouvais le décevoir, car dans notre quartier, il était le seul à me voir de cet œil. Tourner la roue dans l’autre sens me sembla une évidence, les vingt kilomètres de plaisir se transformèrent alors en un marathon qu’il fallait gagner avant le retour du père. Cette longue marche arrière nous a bien pris une heure ou deux, mais quel souvenir merveilleux.

La belle Hélène

Je n’avais d’yeux que pour elle, c’était bien sûr la plus belle. De son côté, aucun regard pour l’anonyme que j’étais. Évidemment, jamais je n’avais osé l’aborder, jamais elle n’avait su que je la trouvais belle. Pourtant, pour mes grands frères Italiens, je n’avais pas froid aux yeux, j’étais celui qui rédigeait les lettres et allait les porter aux belles qu’ils aimaient. Les mots sortaient de mon stylo Bic sous leurs yeux écarquillés, ils se demandaient bien où je pouvais aller chercher de telles déclarations enflammées, ils ne savaient évidemment pas à qui je pensais en les écrivant. D’ailleurs cela fonctionnait plutôt pas mal, car très souvent ils finissaient par embrasser celles qui avaient lu mes lettres, je devais donc être un très bon messager. Malheureusement de mon côté, qui aurait pu porter de telles missives à ma belle Hélène, personne ne savait.

Il me restait Tiphaine, qui avait peur pour moi de ce Monsieur Saint-Pierre qui ne supportait pas le désordre, et je dois l’avouer encore aujourd’hui, ranger n’est toujours pas mon fort.

Elle sacrifiait ses récréations pour mettre de l’ordre dans ma case et m’évitait les punitions, je n’ai jamais compris pourquoi elle faisait ça pour moi, aujourd’hui je me dis qu’elle non plus n’avait personne pour transmettre ses lettres.

L’autre histoire de ma vie

Contre toute attente, ma première histoire d’amour allait être ma rencontre avec le sport, histoire qui allait durer tout au long de ma vie. Je le découvris au collège, il fut pour moi comme une apparition. C’est d’ailleurs le seul souvenir que je garderai de Max Dussuchal, nom de ce petit collège qui se trouvait à cinq kilomètres de la maison. Chaque matin sur mon vélo, j’enfilais une tunique différente, j’étais tour à tour Thévenet, Hinault ou Merckx. Du côté de ma mère, ils étaient tous branchés vélo, j’avais aussi attrapé le virus. J’avalais donc la côte de Saint-Nicolas tel Anquetil dans le Tourmalet, mais très souvent à l’arrivée, j’allais m’asseoir sagement contre un petit muret afin de tomber dans les pommes sans gêner personne. Quelques minutes plus tard, je revenais à moi et j’allais sagement en cours. Personne n’aurait jamais rien su de cette histoire si j’avais toujours atteint mon petit mur à temps. Malheureusement ce jour-là, ce ne fut pas le cas et je me réveillai dans la 2CV d’un vieux monsieur affolé qui avait failli m’écraser et me ramena tout tremblant à la maison.

Mon histoire avec le sport commençait donc bien mal, qu’à cela ne tienne, j’allais me calmer sur le vélo et me déchaîner dans les bassins. Nous voilà donc partis chez le médecin avec ma mère, pour obtenir le précieux sésame qui me donnerait le droit de m’inscrire dans le petit club de natation de la ville. Ce fut une nouvelle désillusion quand ce vieux docteur me trouva un souffle au cœur.

J’allais devoir patienter, il me restait alors les cours d’EPS du collège et surtout son association sportive dans laquelle j’allais être rugbyman, volleyeur, footballeur, handballeur. Auréolé de plusieurs titres de champion départemental, et même académique, je réalisai ainsi mon rêve de grand sportif, même s’il faut l’avouer, je n’étais pas l’élément moteur de toutes ces équipes, mais j’en faisais partie et c’était déjà ça.

Mémé Paulette

Ah Mémé Paulette, de loin ma grand-mère préférée. À cette époque, tous les week-ends, nous montions dans la Coccinelle avec nos chaussures propres, direction Saint-Quentin. De ce rituel, je garde d’assez bons souvenirs, notamment les dimanches où toute la famille se réunissait.

Mes dimanches préférés, ceux des jours de courses à vélo à la télé, car mon tonton Pierre, grand cycliste dans sa jeunesse, animait la journée en nous faisant parier quelques francs sur le futur vainqueur.

Le Paris-Roubaix ou les championnats du monde devenaient alors passionnants jusqu’au bout.

Tout au long du repas, de la flamiche aux poireaux jusqu’à la tarte au sucre du café, les discussions et nos yeux étaient tournés vers la course du jour. Plusieurs fois je l’ai emporté, ces jours heureux, quelle fierté du haut de mes douze ans de battre tous ces grands spécialistes.

C’était un peu comme si j’avais gagné la course, et là, pas la peine de m’asseoir contre mon petit muret après l’arrivée.

Les vacances

Quand sonnait l’heure des vacances, sonnait aussi l’heure du départ, car à l’époque les familles qui le pouvaient partaient pour le mois tout entier. Les copains de la rue semblaient heureux comme jamais, un mois de camping à la mer, cela ne se refusait pas.

De mon côté, la veille du départ, j’allais les saluer sans un sourire car nous étions les seuls à pouvoir louer une maison, ou pire encore partir dans un hôtel. Trois semaines assis à table matin, midi et soir, croyez-moi, ça fait juste rêver ceux qui ne connaissent pas.

Après six heures à déguster, il restait encore à visiter et à rouler dans la voiture, pour un gamin de dix ans, on n’était pas loin de la torture. Mes deux petites sœurs subissaient le même sort et devaient penser comme moi, mais nous n’en avons jamais parlé, même à voix basse.

J’allais parfois jusqu’à souhaiter que dans l’usine ça aille mal, au point d’être à notre tour obligés de camper, mais cela n’est jamais arrivé. J’ai donc peu de souvenirs de ces années de vacances.

Le plus marquant peut-être restera celui du départ. Sur les visages de ma mère, de mes sœurs, et bien sûr du mien, un stress insoutenable. Face à nous, deux adversaires et un arbitre. À ma droite trois grosses valises, à ma gauche le coffre de la voiture, au milieu, mon père qui déjà s’énervait en regardant son petit coffre et ces trois énormes malles, l’affaire commençait donc bien mal.

C’était parti pour un duel, qui débutait en général dès le vendredi soir et s’achevait au petit jour du samedi. Souvent une des trois valises épuisée finissait par abdiquer, mon père heureux de la victoire du coffre retrouvait le sourire, et nous pouvions enfin partir.

La partie n’était pas gagnée pour autant, il fallait éviter le monstre, mon père pouvait passer des heures à lui échapper et à le contourner, nous étions fiers de lui quand il nous en parlait. Plus tard, je comprenais qu’il s’agissait simplement de Paris.

Enfin nous arrivions, non pas pour découvrir le gîte, mais la place de parking ou le garage, car bizarrement à la maison, l’amour de mon père avait un ordre bien établi, sa voiture, ma mère et nous.

Si certains mettent des patins pour marcher sur le parquet, nous c’était pour entrer dans la voiture de papa.

Cette année-là, c’était un gîte à la ferme à quelques kilomètres de la Méditerranée, endroit parfait pour que notre auto soit au calme, toute la famille semblait enfin apaisée. Malheureusement au petit soir, un gros dindon vint à glisser sur le capot de la belle. Branle-bas de combat dans la chaumière, sans ma mère et sa patience, nous n’aurions jamais vu la mer.

Pie rouge des Landes

Comme dit un peu plus haut, mon passage au collège avait laissé peu de traces dans ma mémoire, en revanche j’ai encore quelques souvenirs très précis de mon arrivée au lycée.

Comme tout gamin, j’avais un rêve, devenir garde forestier, chose un peu surprenante pour mes parents. Ils prirent donc un rendez-vous avec mon professeur principal pour savoir où obtenir un tel diplôme. Le pauvre n’en savait pas grand-chose mais comme il ne voulait pas perdre la face, il dit à mon père : « L’école se trouve à Vervins ».

À leur décharge, les professeurs de l’époque n’avaient pas internet pour se renseigner, même si je dois vous avouer que c’est encore une grande loterie aujourd’hui.

J’arrivai donc à Vervins comme pensionnaire dans mon nouvel établissement, à la descente du train, une pancarte indiquait Lycée Agricole, j’étais un peu étonné, mais bon, pas plus que ça, les champs et les forêts n’étant pas très éloignés aux yeux d’un ado de quinze ans.

Mais tout allait rapidement se gâter, j’étais en effet le seul à ne pas être le fils d’un exploitant agricole. Quand ils parlaient de leurs hectares, je n’avais que les six cents mètres carrés de jardin qui entouraient notre maison à leur opposer, côté matériel, face à leurs Massey Fergusson ou John Deere, j’annonçais en souriant la petite Polo Volkswagen de ma mère. Personne ne s’en amusait car ici on ne plaisantait pas, on était là pour obtenir son Bac Technique Agricole et reprendre l’exploitation familiale, mon sens de l’humour déjà développé à l’époque n’avait pas sa place ici.

Très vite, la déprime commença à m’envahir car j’étais devenu le mouton noir de la classe, aucun ami à l’horizon, j’étais souvent seul dans ma chambre à regarder par la fenêtre cette Thiérache, qui les jours de pluie, n’était pas là pour vous remonter le moral.

N’en pouvant plus de peser les moutons, de traire les vaches, de conduire les tracteurs, de construire la nouvelle porcherie, je décidai de me saborder face à mes professeurs. Je choisis le cours de biologie animale pour cela. Quand Madame Lachamp projeta sa diapositive au tableau et demanda de citer l’animal, je levai fièrement la main, et j’étais le seul. L’air étonné, elle me donna la parole, je répondis haut et fort : « une vache Madame » !

Quel toupet j’avais eu, car évidemment c’était une vache mais la réponse attendue était une Pie rouge des Landes. Je fus puni sur-le-champ pour avoir osé me moquer.

Quelques minutes plus tard, elle projeta un mouton à l’écran, mais cette fois-ci, je ne levai pas la main.

Ce fut ensuite une longue descente aux enfers qui à la fin du premier trimestre se soldait par une réorientation en BEP agricole.

J’appelai alors mon père au secours, il allait sans le savoir changer le cours de ma vie en me trouvant in extremis une place en seconde générale dans un lycée de Soissons.

Laurent le Rouge

J’allais donc intégrer en plein mois de décembre le lycée Gérard de Nerval. Étant donné ma première expérience, je n’étais en aucun cas rassuré. J’avais repéré un jeune de mon âge qui le soir accompagnait son père dans le petit bar pas très loin de la maison. Avec ma pièce d’un franc, je lui proposai de rejoindre le baby-foot afin d’obtenir quelques informations sur mon nouveau lycée.

Il s’appelait Laurent et allait devenir mon meilleur ami.

Laurent, qui avait un père bûcheron et une mère femme de ménage, baignait dans le communisme et la gauche, monde totalement inconnu à mes yeux, voire même dangereux. Mes parents avaient failli quitter le pays en 1981, quand Mitterrand avait été élu président de la République, avec Laurent le Rouge, je passai dans une autre dimension.

Nos discussions passionnées dans le bus chaque matin entre Villers-Cotterêts et Soissons allaient rythmer notre quotidien pendant toutes nos années de lycée et nous mener vers une nouvelle période de notre vie.

Chapitre 2 : La liberté

La majorité

Chez ma mère, la loi de la gravité était la suivante, si avant 18 ans on te lâche, tu tombes, après cet âge, il ne peut plus rien t’arriver.

Elle avait veillé sur moi pendant toutes ces années mais son travail s’arrêtait là, au moment même où elle posa délicatement les dix-huit bougies sur mon gâteau d’anniversaire, elle était fière et soulagée du travail accompli. Mon nouveau lycée n’étant pas plus extraordinaire que le précédent, j’avais décidé de prendre mon temps, je n’étais qu’en classe de première quand je soufflai sur mes bougies. Pour me récompenser de mes efforts, mon père m’offrit le permis ainsi que la voiture. Quel avantage sur les autres qui roulaient en mobylette.

Je découvrais les boîtes de nuit, les fêtes en tout genre, mais toujours en Volkswagen, une Polo à la couleur peu flatteuse, un orange vif qui faisait l’objet de moqueries de mes frères italiens, encore une fois jaloux et agacés d’avoir un père aux si peu de moyens.

Et à chaque créneau dans leur rue, j’y avais droit : « Tiens, voilà la DDE ! »

Cela m’importait peu car j’avais un volant qui m’amenait au gré du vent, c’était bien là le principal.

Malheureusement j’allais perdre mon temps, mes vingt ans approchaient et toujours pas de Bac à l’horizon. Attristé, je regardai partir à l’université mon ami Laurent. Je l’ai retrouvé plus tard. Quant à ma petite amie Sandrine, elle m’avait échappé pour de bon.

Pour me remettre de ce chagrin d’amour, je m’imbibai lors d’une soirée, seule manière de me désinhiber. J’abordai alors la première venue. J’étais sans le savoir à un tournant de ma vie.

Elle était si jolie, elle s’appelait Lucie.

Retour à la réalité

J’avais beau être libre, il y en avait tout de même un qui commençait à s’agacer de tant de liberté.

Et comme tous les étés, je travaillais dans sa belle usine, il me proposa d’y rester si je n’obtenais pas rapidement mon Bac. Passé cette annonce, je devins croyant, non plus en Volkswagen mais en Dieu tout puissant qui était bien le seul, à pouvoir m’offrir, non pas le paradis, mais au moins ce diplôme.