Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

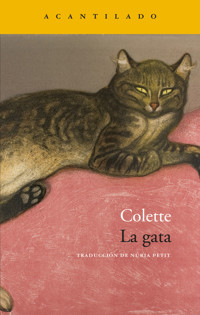

Alain y Camille, amigos desde la infancia, contraen matrimonio con el beneplácito de sus familias. Alain está satisfecho con la unión, cuyo principal atractivo reside en la belleza idealizada de la esposa prudente y pasiva. Pero la vida en común con la Camille de carne y hueso le revelará que la imagen que tenía de ella contrasta inevitablemente con su exuberancia real. El descubrimiento de esta íntima desavenencia lo dejará a merced de otros anhelos, simbolizados por la gata Saha, sublime quimera que dominará la vida de Alain y se convertirá para Camille en una temible rival… Una novela tan sutil como mordaz en que Colette subvierte los tópicos del triángulo amoroso para indagar en las servidumbres de la devoción y en el conflicto entre fantasía y experiencia. «Colette escribió memorables páginas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. En esta novela las magníficas descripciones, la aguda analítica social, la sobresaliente perspicacia psicológica y los ásperos comentarios con guante de seda (y sin guante) brillan tanto como los ojos de Saha». Manuel Hidalgo, El Cultural «Es muy difícil no sucumbir al poderío de la prosa de Colette, escritora francesa que rompió los moldes del convencionalismo. La gata es un libro extraordinario, muestra de una autora inolvidable». Xosé Gómez Fandiño, El Ideal Gallego «Mis amigos y yo leíamos a Colette como otros leen la Biblia. La leíamos para aprender mejor quiénes éramos y cómo íbamos a vivir». Vivian Gornick

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COLETTE

LA GATA

TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS

DE NÚRIA PETIT

ACANTILADO

BARCELONA 2025

Hacia las diez, los jugadores del póquer familiar presentaban signos de cansancio. Camille luchaba contra la fatiga como se lucha a los diecinueve años, es decir, que por momentos volvía a mostrarse animosa y despejada; luego bostezaba detrás de las manos cerradas y reaparecía pálida, con la barbilla blanca y las mejillas un poco negras bajo los polvos teñidos de ocre, y con dos lagrimitas en la comisura de los ojos.

—¡Camille, deberías acostarte!

—¡Son las diez, mamá, son las diez! ¿Quién se acuesta a las diez?

Buscaba con la mirada la ayuda de su prometido, que yacía derrumbado en un sillón.

—Déjalos—dijo la voz de otra madre—. Aún les quedan siete días de espera. Es natural que estén un poco atontados.

—Por eso mismo. Qué más da una hora más o una hora menos… Camille, deberías acostarte. Y nosotros también.

—¡Siete días!—exclamó Camille—. ¡Pero si es lunes! Ya no me acordaba… ¡Alain, ven, Alain!

Tiró el cigarrillo al jardín y encendió otro, escogió y barajó las cartas del póquer abandonado y las dispuso cabalísticamente.

—¡Vete a saber si tendremos el coche, ese roadster como de juguete, antes de la ceremonia! Mira, Alain. ¡No me lo invento! Aquí viene, con el viaje y con la noticia importante…

—¿Quién?

—¡El roadster!

Sin despegar la nuca del sillón, Alain volvió la cabeza hacia la cristalera abierta de donde venía un olor dulce a espinacas y a hierba fresca, pues habían estado segando el césped durante el día. La madreselva drapeaba un gran árbol muerto y aportaba la dulzura de sus primeras flores. Un tintineo cristalino anunció que entraban los siropes de las diez y el agua fresca en los brazos temblorosos del viejo Émile, y Camille se levantó para llenar los vasos.

Sirvió a su prometido el último y le ofreció la copa empañada con una sonrisa cómplice. Lo miró mientras bebía y de pronto se sintió turbada por la boca que apretaba los bordes de la copa. Pero él estaba tan cansado que eludió esa turbación y se limitó a oprimir levemente los dedos blancos y las uñas rojas que le retiraban el vaso vacío.

—¿Vendrás mañana a almorzar?—le preguntó ella en voz baja.

—Pregúntaselo a las cartas.

Camille retrocedió y esbozó una mímica de payaso:

—Veinticuatro horas, ¡poca broma! ¡Ríete tú de cuchillos cruzados, de monedas perforadas, de cine parlante, de Dios Padre!

—¡Camille!

—Perdona, mamá… ¡Pero veinticuatro no es cualquier cosa! Es un buen chico, un mensajero negro muy simpático, una sota de espadas siempre con prisas…

—¿Con prisas para qué?

—¡Para hablar, para qué si no! Figúrate, lleva las noticias de las veinticuatro horas y hasta de los dos días siguientes. Si lo acompañas con dos cartas más, una a su derecha y otra a su izquierda, predice la semana que viene…

Hablaba deprisa, rascándose con una uña afilada, en las comisuras de los labios, dos pequeñas rebabas de carmín. Alain la escuchaba sin aburrimiento y sin indulgencia. La conocía desde hacía varios años, y la valoraba como jovencita moderna. Sabía cómo conducía un coche, demasiado aprisa probablemente y demasiado bien, atenta a todo, y en la boca escarlata siempre presto un insulto de lo más grosero para lanzárselo a los taxis. Sabía que mentía sin ruborizarse, como los niños y los adolescentes; que era capaz de mentir a sus padres para reunirse con Alain después de cenar, en las boîtes donde los dos bailaban; pero sólo bebían zumos de naranja, porque a Alain no le gustaba el alcohol.

Antes de prometerse oficialmente, le había entregado, a la luz del día y en la oscuridad, sus labios precavidamente limpios de carmín, sus senos, impersonales y siempre prisioneros de un sujetador de encaje, y unas piernas bellísimas enfundadas en unas medias perfectas que se compraba a escondidas, unas medias «como las de Mistinguett, ¿sabes? ¡Cuidado con mis medias, Alain!». Sus medias y sus piernas eran lo mejor que tenía…

«Es bonita—razonaba Alain—, porque ninguno de sus rasgos es feo, porque no es demasiado morena y el brillo de sus ojos hace juego con sus cabellos limpios, lavados con frecuencia, engominados, color de piano nuevo…». Tampoco ignoraba que podía ser brusca y caprichosa como un arroyo de montaña.

Ella seguía hablando del roadster:

—¡No, papá, no! ¡Ni hablar de dejar que se siente al volante Alain durante el viaje por Suiza! Es demasiado distraído, y en el fondo no le gusta conducir. ¡Lo conozco bien!

«Me conoce bien—repitió Alain para sus adentros—. A lo mejor se lo cree. Yo también le he dicho mil veces: “¡Te conozco, cariño!”. Saha también la conoce. Por cierto, ¿dónde se habrá metido Saha?».

Buscó a la gata con los ojos y ésta emergió del sillón, primero un hombro y después el otro, luego los riñones y finalmente el trasero. Bajó indolente los cinco peldaños de la entrada.

El jardín, grande, rodeado de jardines, exhalaba en la noche el olor denso de la tierra abonada, repleta de flores y constantemente obligada a la fertilidad. Desde el nacimiento de Alain, la casa apenas había cambiado. «Una casa de hijo único», a juicio de Camille, que no ocultaba su desdén por el tejado en forma de pastel, por las ventanas del último piso empotradas en la pizarra y por unos floripondios modestos que flanqueaban las cristaleras de la planta baja.

El jardín, al igual que Camille, parecía despreciar la casa. Unos árboles enormes, que destilaban la negra ramilla calcinada que cae del olmo cuando se hace viejo, la defendían del vecino y del transeúnte. En un terreno en venta que había un poco más allá y en los patios de un colegio, perdidos por pares, se veían los mismos olmos viejos, reliquias de una cuádruple y principesca avenida, vestigios de un parque que el nuevo Neuilly estaba arrasando.

—¿Dónde estás, Alain?

Camille lo llamaba desde lo alto de la escalera, pero a él se le antojó no contestar y se refugió en unas tinieblas más seguras, tanteando con el pie el borde del césped segado. Arriba en el cielo la luna estaba cubierta como por un velo y agrandada por la bruma de los primeros días tibios. Un solo árbol, un álamo de hojas jóvenes barnizadas, recogía la claridad lunar y destilaba tantos destellos como una cascada. Un reflejo de plata emergió de un arbusto y se deslizó como un pez contra las piernas de Alain.

—¡Ah, estás aquí, Saha! Te estaba buscando. ¿Por qué no has venido a la mesa esta noche?

—Mrreng—respondió la gata—, mrreng…

—¿Cómo mrreng? ¿Y por qué mrreng? ¿Éstas son formas de hablar?

—Mrreng—insistió la gata—, mrreng…

Alain acarició con ternura y a tientas el largo espinazo más suave que un pelaje de liebre, y encontró bajo la mano la naricita fresca, las narinas dilatas por el ronroneo enérgico. «Es mi gata… Mi gatita».

—Mrreng—ronroneaba queda la gata—. Mrrrreng…

De la casa llegó de nuevo la voz de Camille, y Saha desapareció bajo un seto de evónimos recortados, de color verdinegro como la noche.

—¡Alain! ¡Nos vamos!

Alain corrió hacia la escalera, y allí lo esperaba la sonrisa de Camille.

—¡Veo correr tus cabellos!—le gritó—. ¡Cómo se puede ser tan rubio!

Él corrió más deprisa, salvó de un salto los cinco escalones y encontró a Camille sola en el salón.

—¿Y los otros?—preguntó en voz baja.

—Guardarropa—dijo ella en el mismo tono—. Guardarropa y visita de «obras». Desolación general. «¡Esto no avanza! No terminarán nunca». ¡Y a nosotros dos qué nos importa! Lo inteligente sería quedarse con el estudio de Patrick. Él ya encontrará otro. ¿Quieres que me encargue yo?

—Pero si Patrick deja el Quart-de-Brie sólo será para hacerte un favor…

—¡Pues claro! ¡Y es cuestión de aprovecharse!

Camille irradiaba una inmoralidad exclusivamente femenina, a la cual Alain no lograba acostumbrarse. Pero lo único que le echó en cara fue que empleara el «se» en lugar del «nosotros», y ella creyó que era un reproche cariñoso.

—Verás qué pronto me acostumbro a decir «nosotros»…

Para que él tuviera ganas de besarla, apagó como jugando la luz del techo. La única lámpara, encendida sobre una mesa, proyectó detrás de la muchacha una sombra nítida y larga.

Camille, con los brazos levantados y anudados en forma de asas detrás de la nuca, lo llamaba con la mirada. Pero él sólo tenía ojos para la sombra. «¡Qué hermosa es sobre la pared! Así estirada, así es como me gustaría…».

Se sentó para compararlas. Halagada, Camille se irguió, adelantó los pechos y se contoneó como una bayadera, pero la sombra conocía ese juego mejor que ella. Desanudando las manos, la joven caminó, precedida por la sombra ejemplar. Al llegar a la cristalera abierta de par en par, la sombra saltó a un lado y huyó hacia el jardín, hacia la gravilla rosada de una alameda, estrechando al pasar con sus dos largos brazos el álamo cubierto de gotas de luna… «Qué lástima…», suspiró Alain. Luego se reprochó levemente su inclinación a que le gustara de Camille una forma perfeccionada o inmóvil de Camille, aquella sombra, por ejemplo, un retrato, o el vívido recuerdo que la muchacha le dejaba de ciertas horas, de ciertos vestidos…

—¿Qué te pasa esta noche? Ven, ayúdame al menos a ponerme la capa…

Le chocó lo que implicaba ese «al menos», y también que Camille, al pasar delante de él por la puerta que conducía al guardarropa y al office, se encogiera imperceptiblemente de hombros. «No tiene necesidad de encogerse de hombros. La naturaleza y la costumbre ya se encargan de hacerlo. Cuando se relaja, el cuello la hace chaparra. Ligeramente, ligeramente chaparra».

En el guardarropa, encontraron a la madre de Alain y a los padres de Camille, que caminaban arriba y abajo sobre la estera de cuerda como para combatir el frío, dejando unas huellas color de nieve sucia. La gata, sentada en el alféizar exterior de la ventana, los miraba de una forma poco hospitalaria, pero sin animosidad. Alain imitó su paciencia y soportó las manifestaciones del pesimismo ritual.

—Estamos en las mismas…

—Se puede decir que en ocho días no han adelantado nada…

—Si quiere que le dé mi opinión, querida amiga, no serán quince días, será un mes—¿qué digo, un mes?, dos meses—, hasta que el nido…

Al oír la palabra «nido», Camille irrumpió en la pacífica controversia de una forma tan agria que Alain y Saha cerraron los ojos.

—¡Nosotros ya lo hemos asumido! Y hasta nos divierte vivir en casa de Patrick. Y, además, a Patrick le viene de perlas, porque está sin blanca, no tiene dinero, perdona, mamá… Cogemos las maletas, ¡y hala!, ¡al cielo, a un noveno! ¿Verdad, Alain?

Él volvió a abrir los ojos, sonrió sin mirar, y le puso la capa de color claro sobre los hombros. En el espejo, enfrente de ellos, recibió la mirada de Camille, negra de reproche, pero no se enterneció. «No la he besado en la boca mientras estábamos solos. ¡Pues no, no la he besado en la boca, ya está! ¡Hoy no ha tenido su ración de besos-en-la-boca! Ha tenido el de las doce menos cuarto en una alameda del Bois, el de las dos después del café, el de las seis y media en el jardín; o sea que le falta el de la noche. Bueno, pues si no está satisfecha no tiene más que apuntarlo en la cuenta… ¿Qué me pasa? Estoy muerto de sueño. Esta vida que llevamos es estúpida; nos vemos demasiado y mal. El lunes iré a la tienda y…».

La acidez química de las piezas de seda nueva le subió imaginariamente a la nariz. Pero la sonrisa impenetrable del señor Veuillet se le apareció como en sueños y, como en sueños, oyó unas palabras que a los veinticuatro años aún no había aprendido a no temer: «No, no, mi joven amigo, una máquina contable que cuesta diecisiete mil francos, ¿amortizará en un año el precio de coste? Ésta es la cuestión. Permita que el más antiguo colaborador de su pobre padre…». Y, recuperando en el espejo la imagen vindicativa, los hermosos ojos negros que lo espiaban, rodeó a Camille con los dos brazos.

—¿Vamos, Alain?

—¡Déjalos, querida! Estas pobres criaturas…

Camille se sonrojó y se liberó del abrazo, luego le tendió a Alain la mejilla con una gracia tan varonil y tan fraternal que él estuvo a punto de refugiarse en su hombro: «Acostarme, dormir… ¡Por Dios!, acostarme, dormir…».

Desde el jardín llegó la voz de la gata:

—Mrrm… Rrrrm.

—¡Escucha la gata! Seguro que está en celo—dijo serenamente Camille—. ¡Saha! ¡Saha!

La gata se calló.

—¿En celo?—protestó Alain—. ¿Cómo quieres que esté en celo? Primero, estamos en mayo. Y, además, dice «¡Mrrm!».

—¿Y qué?

—¡No diría «mrrm» si estuviera en celo! Esto, y es muy curioso, además, es el aviso, y casi el grito para reunir a las crías.

—¡Madre mía!—exclamó Camille alzando los brazos—. Si Alain se pone a interpretar a la gata, ¡la cosa va para largo!

Bajó saltando los escalones, y la mano temblorosa del viejo Émile encendió en el jardín dos grandes planetas malvas, de estilo antiguo.

Alain caminaba delante con Camille. Al llegar a la verja la besó en el cuello y, bajo un perfume que la hacía mayor, aspiró un aroma a pan y a pelambrera oscura, y oprimió bajo la capa los codos desnudos de la muchacha. Cuando ella se sentó al volante, delante de sus padres, Alain se sintió despierto y alegre.

—¡Saha! ¡Saha!

La gata emergió de la oscuridad, casi bajo sus pies, corrió cuando él echó a correr, precediéndolo a largas zancadas. La adivinaba sin verla, entró antes que él en el vestíbulo y volvió a esperarlo en lo alto de la escalera. Con el buche hinchado y las orejas gachas, la gata lo miraba acercarse provocándolo con sus ojos amarillos, profundamente engastados, suspicaces, orgullosos, dueños de sí mismos.

—¡Saha! ¡Saha!

Proferido de determinada manera, a media voz y con la h fuertemente aspirada, su nombre la volvía loca. Sacudió la cola, saltó al centro de la mesa de póquer y, con sus dos manos de gata bien abiertas, esparció las cartas.

—Esta gata, esta gata…—dijo la voz materna—. No tiene noción de la hospitalidad. ¡Mira cómo se alegra de que se hayan ido nuestros amigos!

Alain estalló en una risa infantil, la risa que reservaba para la casa y la estricta intimidad, que no cruzaba la alameda de los olmos ni la verja negra. Luego bostezó frenéticamente.

—¡Por Dios, qué cansado pareces! ¿Cómo es posible parecer tan cansado cuando se es feliz? Aún queda zumo de naranja, ¿no? Entonces subamos… Déjalo, Émile apagará la luz.

«Mamá me habla como si saliera de una enfermedad, o como si tuviera una recaída de fiebre paratifoidea…».

—¡Saha! ¡Saha! ¡Esta gata es el diablo! Alain, ¿no podrías conseguir que…?

Por un camino vertical que ella sabía, marcado sobre el brocadillo desgastado, la gata casi acababa de alcanzar el techo. Durante un instante imitó a la lagartija gris, pegada al muro con las patas separadas, luego fingió sentir vértigo y se atrevió a lanzar un maullido zalamero. Dócilmente, Alain se colocó debajo de ella, le ofreció sus hombros, y Saha descendió pegada a la pared como una gota de lluvia por el cristal. Se acomodó en el hombro de Alain, y juntos se dirigieron a su dormitorio.

Un racimo largo y colgante de lluvia de oro, negro delante de la ventana abierta, se convirtió en un racimo largo y amarillo claro cuando Alain encendió la luz del techo y la lámpara de la mesilla. Echó a la gata sobre la cama inclinando el hombro y vagó de la habitación al cuarto de baño, inútilmente, como un hombre a quien el cansancio impide acostarse.

Se asomó al jardín, buscó con una mirada hostil la balumba blanca de las «obras» inacabadas, abrió y cerró cajones y cajas donde dormían sus verdaderos secretos: un dólar de oro, una sortija con un sello, un dije de ágata que colgaba de la leontina de su padre; algunas semillas rojas y negras procedentes de una achira exótica; un rosario de nácar de la primera comunión; una pulserita rota, recuerdo de una joven amante tormentosa que había pasado como una exhalación estrepitosa… El resto de sus bienes terrenales no eran sino libros en rústica y encuadernados, cartas, fotografías…

Manejaba pensativo esos pequeños pecios, brillantes y sin valor como la pedrería de colores que se halla en los nidos de los pájaros ladrones. «Hay que tirar todo esto… ¿o dejarlo aquí? No me importa… ¿Me importa?». Su condición de hijo único le hacía sentir apego por todo lo que nunca había compartido ni disputado…

Vio su cara en el espejo y se irritó consigo mismo. «¡Acuéstate de una vez! ¡Estás destrozado, es una vergüenza!», le dijo a ese joven tan guapo y rubio. «Sólo me encuentran guapo porque soy rubio. Si fuera moreno, sería feísimo». Criticó una vez más su nariz un poco caballuna, sus mejillas largas. Pero una vez más sonrió para mostrar los dientes, acarició con la mano la onda natural de sus cabellos rubios demasiado tupidos, y se sintió contento del matiz de sus ojos, de un gris tirando a verde entre pestañas negras. Se le marcaron dos hoyuelos, a un lado y otro de la sonrisa, los ojos se hundieron, rodeados de ojeras malvas. Se había afeitado esa mañana, pero una pálida barba incipiente le acentuaba los labios. «¡Qué facha! Me doy pena. No, me doy asco. ¿Es eso una cara de noche de bodas?». Al fondo del espejo, Saha lo contemplaba desde lejos, muy seria.

—¡Ya voy, ya voy!

Se echó en el campo fresco de las sábanas, procurando no aplastar a la gata. Le dedicó rápidamente unas cuantas letanías rituales adaptadas a las gracias características y a las virtudes de una gata llamada de los cartujos, de pura raza, pequeña y perfecta.

—Osito mío de grandes cachetes… Linda, linda gatita… Mi paloma azul… Demonio color de perla…

En cuanto apagó la luz, la gata empezó a pisar delicadamente el pecho de su amigo, perforando con una sola uña a cada pisada la seda del pijama, y alcanzado la piel lo justo para que Alain soportara un placer ansioso.