Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jourdan

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Les courtisanes existent depuis toujours. Voici l'histoire des plus extravagantes d'entre elles.

Demi-Castors, Cocottes, Membres de la Garde ou de la Haute- Bicherie, Demi-Mondaines, Grandes horizontales, Lionnes, Lorettes... les courtisanes sont des prostituées de luxe, les plus belles femmes de leur temps, douées de talents multiples, érotiques ou artistiques, mis au service d’hommes fortunés qu’elles s’évertuent à ruiner en se faisant offrir des rivières de diamants et des hôtels particuliers.

Certaines d’entre elles se distinguent par leur goût pour la littérature, comme Yo Xianji, prostituée et poétesse. D’autres se rêvent espionnes au service de leur patrie, comme la Castiglione ou les filles délurées de « l’escadron volant ». La plupart sont les muses et les modèles de grands artistes : Méry Laurent est l’un des modèles préférés de Manet, mais également l’inspiratrice du personnage de Nana chez Émile Zola et d’Odette de Crécy dans À la Recherche du temps perdu.

Voici l’histoire des plus extravagantes d’entre elles. De Messaline, « l’impératrice des putains », à la Dame aux camélias, de Ninon de Lenclos à Lola Montès, toutes eurent en commun d’adopter la devise de la Belle Otéro : « La fortune ne vient pas en dormant… seule ».

Plongez-vous dans l'histoire de ces courtisanes qui ont touché le pouvoir et découvrez qui elles étaient vraiment.

EXTRAIT

Le métier de courtisane n’est pas sans danger. À force de susciter des confidences sur l’oreiller, il peut devenir tentant d’en faire commerce, une tentation à laquelle la Castiglione semble bien avoir cédé.

Virginia Elisabetta Luisa Carlotta Antonietta Teresa Maria Oldoini, Contessa di Castiglione, est née à Florence le 22 mars 1837, dans une famille de l’aristocratie piémontaise. Son père, le marquis Filippo Oldoini Rapallini, député au parlement du royaume de Sardaigne avant d’être ambassadeur à Lisbonne, lui fait donner l’éducation qui convient à son rang. La jeune fille apprend, très jeune, la musique, la danse ainsi que le français et l’anglais, qu’elle parle avec un accent délicieux.

Mais ce qui frappe chez elle est sa beauté, on la surnomme « La Perla d’Italia ». Ce qui attire évidemment un grand nombre de soupirants. L’heureux élu, le comte Francesco Verasis de Castiglione, l’épouse alors qu’elle n’a que 17 ans. Le couple bat rapidement de l’aile, quand le mari l’abandonne régulièrement pour se mettre au service du roi. Virginia prend un amant, Ambrosio Doria, puis, lorsqu’elle s’en lasse, un second, Marcello Doria, frère cadet du précédent. Mais elle noue surtout en secret une intrigue sentimentale avec le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II, dont elle devient la maîtresse et l’espionne.

A PROPOS DE L'AUTEUR

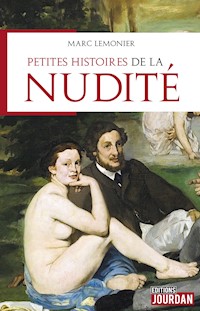

Marc Lemonier est journaliste et auteur d’une soixantaine de livres consacrés à l’Histoire de la ville de Paris, au langage populaire, au cinéma des années 50 et 60 et à l’Histoire de l’érotisme. Dans ce dernier domaine, il a publié

Secrets de maisons closes, Guide du Paris Libertin et

Liberté Égalité Sexualité – révolution sexuelle en France, aux Éditions La Musardine, ainsi que

Histoires de seins, aux Éditions Jourdan.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Éditions Jourdan

Bruxelles - Paris

http ://www.editionsjourdan.com

Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.

ISBN : 978-2-39009-325-1 – EAN : 9782390093251

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

Marc Lemonier

La petite histoire des

courtisanes

Les chroniqueurs du règne de Napoléon III racontent une curieuse histoire. Se trouvant à Vichy pour y prendre les eaux, l’empereur se promenait en calèche en compagnie de l’impératrice Eugénie quand un petit cocker se précipita à ses pieds en jappant de contentement…

L’événement fit grand bruit. L’impératrice fut scandalisée, les billettistes racontèrent l’anecdote avec gourmandise, elle fit le tour des salons… Car tout le monde – tout le monde ! la presse, la bonne société des grands hôtels, les habitués de la source et des casinos, jusqu’à l’impératrice elle-même – savait que ce petit chien affectueux appartenait à Marguerite Bellanger, l’une des grandes courtisanes de son temps, et qu’il réservait ses familiarités aux amants et commanditaires de sa maîtresse.

Les courtisanes

Elles vendent leur corps, ce sont donc indéniablement des prostituées. Pourtant, bon nombre d’entre elles ont leur place au panthéon des femmes d’influence. Ce sont des « mangeuses d’hommes ». Elles en ont mangé, c’est certain, et un grand nombre. Pour de l’argent le plus souvent ! Mais force est de constater qu’en d’autres temps, les plus prestigieuses d’entre elles auraient pu arriver au sommet du pouvoir par d’autres biais que le commerce de leurs talents érotiques.

Les grandes courtisanes furent toujours parmi les femmes les plus passionnantes de leur temps. Certaines d’entre elles étaient bien plus intelligentes que la plupart des hommes qui se ruinaient pour elles, d’autres auraient pu sans crainte embrasser une carrière artistique, diplomatique ou politique. Seul le sort réservé aux femmes, forcément reléguées dans l’ombre des hommes, les obligea à tarifer ce qu’elles auraient sans doute offert avec plaisir, si elles avaient pu s’exprimer et vivre de leurs seuls autres talents.

Voici l’histoire de quelques-unes de ces femmes qui firent trembler leur siècle en menant les hommes par le bout du nez. Du nez, entre autres choses…

Ce sont d’abord pour la plupart des « prostituées de luxe ».Dans La Vie quotidienne dans les maisons closes de 1830 à 1930, Laure Adler écrit :« Au sommet de la hiérarchie des femmes entretenues, les courtisanes règnent sur Paris. On les appelle les impures et de leur impureté elles ont tiré leur force : elles possèdent une certaine science de l’amour et l’art de dépenser l’argent à pleins millions. Elles disposent de leur corps, de leur beauté, de leur jeunesse et de leur savoir-faire comme d’un capital. Leur arme la plus efficace est le mépris caché mais profond qu’elles vouent à leurs amants clients…

Avec elles, les hommes ont envie de passer la nuit. Pas seulement pour faire l’amour (pourtant, selon le baron de Goudremark1, elles possèdent toutes une science de l’amour élevée à la hauteur d’un grand art et d’un culte surhumain) mais aussi pour jouir de ces interminables dîners si gais, de ces conversations débridées, pour profiter de l’atmosphère qui s’en dégage, faite de joie, de turbulence, de gratuité. Les hommes les plus chics ne s’y trompent pas : le prince d’Orange soupe après le bal de l’opéra avec Cora Pearl, Léonide Leblanc invite à sa table Arsène Houssaye et Saint-Beuve. »

À ces reines de beauté, il faut des palais à leurs mesures. Il subsiste de nombreuses descriptions des appartements de courtisanes. Toutes semblent répondre à ces conseils donnés par Maurice Dekobra dans une sorte de manuel intitulé Tu seras courtisane 2 : « La boutique de la courtisane étant son appartement, son premier soin sera de le choisir confortable et à deux issues. L’une servira d’entrée et l’autre de sortie secrète ; cette dernière est indispensable si l’on veut éviter les quiproquos vaudevillesques ou les rencontres tragiques, les injures, les claques, les coups de canne, les coups de revolver et d’autres fioritures qui sont l’agrément de l’amour, comme le poivre est le condiment d’un chaud-froid de volaille ou d’un ris de veau à l’ancienne. Un vestibule assez spacieux, muni de tentures qui assourdissent les ondes sonores, empêchera que le visiteur impromptu, surprenne des soupirs étouffés, des râles de bugle rempli d’eau ou des gloussements attendris de petite flûte qui s’inscriraient en faux contre l’assertion de la bonne affirmant fort civilement que “Madame est partie pour Nice”. »

Il ne s’agit ici que de la description du mode de vie des plus célèbres d’entre elles, les courtisanes du Second Empire, sorte de divas du demi-monde, qui inspirèrent les peintres et les écrivains, qu’ils aient eu, ou pas, l’occasion de connaître leurs talents cachés.

Mais il y eut de tout temps de ces femmes extraordinaires, dont le vocabulaire sordide de la prostitution ne suffit pas à décrire les activités. Elles furent favorites royales, muses, espionnes, actrices, poétesses, danseuses ou, simplement, vedettes du demi-monde.

Voici quelques-unes de leurs curieuses histoires.

1. Journaliste expert en mondanités, collaborateur de la revue La Vie parisienne.

2. Éd. Baudinière, 1927.

Jean-Léon Gérôme, Phryné devant l'Aréopage, 1861, conservé à la Hamburg Kunsthalle.

Phryné

Une courtisane doit se montrer nue pour échapper au déshonneur et à la prison.

C’est une image troublante, icône de l’art érotique, une femme dévoilant son corps nu, superbe, devant un parterre d’hommes austères, Phryné face à ses juges.

Les hétaïres de la Grèce antique sont les ancêtres directes et les inspiratrices des grandes courtisanes du XIXe siècle. Belles, aussi douées pour les mondanités que pour les choses de l’amour, intelligentes et cultivées, elles fréquentent le monde de la politique, des arts et des lettres. Certaines d’entre elles sont entrées dans l’Histoire, alors que l’identité et le sort de la quasi-totalité des « femmes honnêtes » nous restent encore inconnus.

Mnésareté, « celle qui se souvient de la vertu », naît en Béotie dans la ville de Thespies, au IVe siècle avant J.-C. Elle débute dans la vie en vendant les produits de la ferme familiale sur les marchés. Son surnom Phryné, « le crapaud », est lié à son allure, en référence à son teint olivâtre de paysanne brunie au soleil des campagnes. Ce qui ne l’empêche pas d’être l’une des plus belles hétaïres que la Grèce ait connues.

L’éducation et la liberté de ces dernières les distinguent des femmes honnêtes qui les méprisent et les jalousent, elles sont indépendantes, peuvent gérer elles-mêmes leurs affaires. La plupart d’entre elles sont étrangères à la cité, comme Nééra, la maîtresse de l’orateur Lysias, native de Corinthe3. On les connaît parfois grâce à leurs liaisons les plus célèbres. Théodote fut la compagne d’Alcibiade4, Léontion, la compagne du philosophe Épicure, Thaïs, la maîtresse d’Alexandre… La plupart des grandes hétaïres sont richissimes, telles Théodote ou Rhodopis5 dont une inscription à Delphes atteste de la fortune.

Phryné préfère la compagnie des artistes.

Elle quitte rapidement sa province pour rejoindre Athènes. Elle s’installe dans la grande ville où elle sait que sa beauté pourrait l’aider à faire de belles rencontres. Ce qui ne manque pas d’arriver : la jeune fille vend ses charmes auprès d’amants illustres, qu’elle choisit de préférence dans le monde de la politique, des arts et des lettres. Les courtisanes de son temps ne sont pas de simples prostituées, elles sont recherchées autant pour la qualité de leur conversation que pour leur charme et leurs talents érotiques. Phryné les supplante toutes par sa bonne éducation et surtout par sa beauté6.

Les Deipnosophistes7, un ouvrage publié à Rome quelques siècles plus tard affirme qu’elle en réservait le spectacle à ses seuls amants. « Phryné était la plus belle dans ses parties cachées. C’est pourquoi on ne pouvait pas facilement avoir un aperçu d’elle nue parce qu’elle portait toujours une tunique qui enveloppait étroitement son corps et elle n’allait pas aux bains publics. À la grande assemblée des Eulosines et aux fêtes de Poséidon, à la vue de l’ensemble du monde grec, elle enleva seulement son manteau et laissa tomber ses longs cheveux avant d’entrer dans l’eau… »

C’est pourtant sa nudité qui lui vaut d’entrer dans l’Histoire.

Phryné a rencontré le sculpteur Praxitèle qui la choisit comme modèle de l’Aphrodite de Cnide. Cette statue, d’une beauté sans pareille, la présente les seins nus, ce qui est alors une nouveauté dans la représentation de la divinité. La statue déchaîne les passions les plus diverses. Un jeune homme réussit à se faire enfermer dans le temple qui l’abrite pour tenter de « s’unir à elle ». On raconte qu’il ne reste de sa tentative qu’une légère trace sur le marbre blanc. Aphrodite en personne, la Chypriote, aurait elle-même manifesté sa surprise en voyant la statue la représentant.

« Cypris voyant Cypris à Cnide s’écria : “Hélas, hélas ! Où Praxitèle m’a-t-il vue nue ?” »

Le peintre Apelle choisit également la jeune femme comme modèle pour son Aphrodite anadyomène. Ce qui tend à démontrer que Phryné était une assez jolie personne et que son corps devait avoir des charmes dignes de l’Olympe. Des charmes qu’elle monnaie donc et à des prix exorbitants. Les poètes comiques s’en font écho. Aristophane lui-même rapporte que la jeune prostituée réclame 10 000 drachmes – soit le prix d’environ 120 bœufs – comme paiement d’une nuit passée en sa compagnie. Elle accumule une telle richesse qu’elle peut proposer de financer à ses frais la reconstruction des murailles de Thèbes, ce que les édiles locaux refusent prudemment. Tout semble lui réussir, jusqu’à ce qu’elle se mêle de religion en décidant d’introduire en Grèce le culte d’Isodaitès, une divinité thrace. Cette idée lui vaut d’être accusée, par un amant jaloux, de vouloir corrompre la jeunesse athénienne. L’accusation est grave et pourrait lui causer les pires ennuis. Les juges de l’aréopage semblent convaincus de sa culpabilité et bien décidés à la condamner.

C’est alors que son défenseur, l’orateur Hypéride, a une idée de génie. D’un geste théâtral, il dévoile la poitrine de Phryné, en demandant aux juges si une pareille beauté pouvait être coupable.

L’un des « pseudo Plutarque » – ces auteurs anonymes se faisant passer pour le grand penseur – raconte : « Comme elle allait être condamnée, il la fit avancer au milieu de la salle (εἰς μέσον) et, ayant déchiré son vêtement, il exhiba (ἐπέδειξε) la poitrine de la femme ».

Les magistrats subjugués la jugent non coupable ! Ils n’ont jamais vu d’aussi beaux seins.

Elle est évidemment acquittée et, depuis, son histoire est la providence des peintres désirant exposer une belle nudité féminine, comme Jean-Léon Gérôme, auteur d’une troublante Phryné devant l’aréopage.

C’est ainsi qu’une courtisane entre dans l’Histoire, en offrant gratuitement à ses juges un spectacle réservé d’ordinaire à ses clients et amants.

3. Dont la vie est racontée par l’écrivain Apollodore.

4. Leur pseudo-correspondance fut réécrite allègrement par Crébillon fils au XVIIIe siècle.

5. Dont l’histoire nous est contée par Hérodote.

6. D’après le satiriste Lucien de Samosate.

7. Par un certain Athénée de Naucratis.

Messaline

Les courtisanes se rêvaient parfois impératrice, une impératrice se rêva courtisane...

À Rome, en 40 après J.-C., les rumeurs les plus folles courent sur l’étrange comportement de l’impératrice Messaline. Il se trouve de beaux esprits pour affirmer que, chaque nuit, elle quitte le palais, déguisée, pour devenirLycisca, la plus infâme des prostituées romaines…

Les prostituées à Rome sont légion8. Elles officient un peu partout en ville. Les fornices ne doivent-elles pas leur nom aux voûtes, fornix, sous lesquelles elles attendent leurs clients près des remparts ? D’où vient également, en français, le verbe forniquer. D’autres, inscrites au registre des filles soumises, officient dans la Meretricius Domus, ou la Consistorium Libidinum, des maisons de prostitution reconnues et surveillées par les vigiles. On en trouve également dans des auberges aux chambres accueillantes, les Meritoriae Tabernae ; à moins qu’on ne les croise dans la rue même, attendant le client sous le porche des maisons. Celles-là sont des clandestines. Elles s’appellent alors prostibulae (de pro et stabulum), c’est-à-dire « celles qui attendent debout devant leur porte », un vocable qui allait traverser les siècles.

Elles sont si nombreuses que la ville tout entière semble leur appartenir, au point que certains empereurs ont songé à les mettre à contribution pour renflouer les caisses de l’État. Dans son récit du règne de Caligula, Suétone raconte que celui-ci « institua un impôt nouveau et extraordinaire sur les salaires des prostituées, s’élevant à la valeur de ce que chacune d’elles recevait pour une passe ».

Si les prostituées sont si nombreuses, c’est bien sûr que la société romaine ne voit aucun inconvénient à leur fréquentation. On compte sur elles pour préserver les hommes de la tentation de l’adultère ou des aventures prénuptiales avec des jeunes filles de bonne famille. Martial, dans ses Épigrammes, donne ce conseil : « Va donc faire ton apprentissage chez une professionnelle de Suburre, une vierge ne t’instruira pas ».

Et Caton l’Ancien encourage pareillement les jeunes gens à se dégourdir au bordel : « Dès qu’un violent désir lui a gonflé les veines, c’est là que doit aller un homme jeune plutôt que d’épuiser les femmes d’autrui. »

L’homme libre romain peut agir comme il l’entend avec des esclaves et des personnes de basse condition, satisfaisant tous ses caprices, aussi bien d’ailleurs avec des femmes qu’avec des hommes. Les gitons professionnels pullulent dans les tout bas quartiers de la ville.

Pour passer quelques moments avec des filles, les hommes se rendent au lupanar, lupanaria. On y trouve des louves, lupae, puisque c’est ainsi que les femmes vénales veulent qu’on les surnomme. À Rome, la louve a toutes les vertus, depuis que l’une d’entre elles a nourri Romulus et Remus, les fondateurs de la cité. Mais la louve est aussi un animal dangereux, et c’est ce que les hommes viennent chercher auprès d’elles, c’est le risque, la sauvagerie qu’ils ne trouvent sans doute pas dans le lit de leur épouse.

Messaline (1884) - Eugène Cyrille Brunet, musée des beaux-arts de Rennes

Les lupanars sont établis un peu partout en ville, près du Cirque Maxime et le long de la Vicus Patricius, le grand axe de la capitale de l’Empire, qui descend de la petite colline du Viminal vers Suburre. Ici, ces établissements sont installés aux rez-de-chaussée des insulae, les immeubles d’habitation, généralement au fond des cours. Certains d’entre eux sont relativement luxueux. Décorées de fresques érotiques bien à même d’émoustiller les clients, représentant des fellations ou des scènes d’orgie, les chambres sont fermées par de lourds rideaux. On y fornique à l’abri des regards, mais certains se contentent d’écouter ce qui se passe derrière, environnés d’émouvants dessins, où le phallus, fièrement dressé, est omniprésent, célébrant sur tous les murs la virilité triomphante.

La mystérieuse Lycisca ne se vend pas dans un lupanar de haut niveau, mais dans un bouge infâme de Suburre, l’Allée des putains.

C’est ici, derrière des rideaux élimés, que se retrouvent les diobolarices (des filles, dont les services valaient deux oboles, autant dire trois fois rien), et des nonarie (« filles de neuf heures », parce que les bordels ne peuvent ouvrir avant la neuvième heure) montrent leur paillasse au passant d’un geste lubrique. C’est le quartier de prédilection des meretrices (« gagneuses »)…

Ici, pas de dessins de phallus orgueilleux, pas de fresques érotiques ni de lourdes tentures. Mais, à l’extrémité du couloir, une chambre sordide, d’où proviennent des gémissements sourds, dans un lourd remugle de chairs moites.

Que peut avoir ce lieu ignoble en commun avec le palais de Messaline, la femme de l’empereur Claude ?

Les pires rumeurs l’affirment : l’impératrice et la mystérieuse prostituée Lycisca ne sont qu’une seule et même personne.

Les plus grands noms de la littérature latine s’en font l’écho. Messaline est la troisième épouse de l’empereur Claude Ier. Celui-ci n’a pas eu de chance avec ses précédents mariages. Suétone raconte « qu’il eut deux fiancées, Aemilia Lepida, arrière-petite-fille d’Auguste, et Livia Medullina, de l’ancienne famille du dictateur Camille... Il répudia la première encore vierge, parce que ses parents avaient encouru la disgrâce d’Auguste ; la seconde mourut de maladie le jour même qui avait été fixé pour ses noces. Il épousa ensuite Plautia Urgulanilla, d’une famille triomphale, puis Aelia Paetina, fille d’un consulaire. Il se sépara de toutes deux par un divorce ; de Paetina, pour de légers torts, et d’Urgulanilla, pour de honteuses débauches, et sur un soupçon d’homicide. » Encore n’est-ce que le début de ses déboires conjugaux. « Après elles, il prit en mariage Valeria Messaline, fille de Barbatus Messala, son cousin. »

Messaline est l’incarnation de la femme lubrique, libertine et totalement dépourvue de moralité. Au point de se livrer à la prostitution pour satisfaire sa nymphomanie.

C’est le poète Juvénal qui donne corps à cette légende en faisant mine de plaindre ce pauvre Claude. Messaline, le visage dissimulé sous une perruque, le trompe de la pire des manières : « Préférant un grabat au lit impérial, cette auguste courtisane sortait du palais, suivie d’une seule confidente, se glissait, à la faveur des ténèbres et d’un déguisement, dans une loge fétide et misérable qui lui était réservée. C’est là que, sous le nom de Lycisca, Messaline, toute nue, la gorge retenue par un réseau d’or, dévouait à la brutalité publique les flancs qui te portèrent, généreux Britannicus. Cependant, elle flatte quiconque se présente, et demande le salaire accoutumé : puis, couchée sur le dos, elle s’abandonne sans mesure à tous les assauts qu’on lui livre. »9 Et gare à qui la reconnaît ! Messaline fait assassiner toutes personnes ayant percé son honteux secret.

Messaline pousse l’outrecuidance jusqu’à se marier avec son amant Caius Silius, devenant ainsi bigame et étalant aux yeux du monde son mépris pour l’empereur. La cérémonie impie a des allures de bacchanales, on voit « des femmes vêtues de peaux bondir comme les bacchantes dans leurs sacrifices ou dans les transports de leur délire ; Messaline échevelée, secouant un thyrse (une sorte de canne), et près d’elle Silius, couronné de lierre, tous deux chaussés du cothurne (cette chaussure prisée des comédiens), agitant la tête au bruit d’un chœur lascif et tumultueux »10.

Claude excédé fait exécuter cette épouse décidément excessive. Elle a 23 ans.

Messaline est sans doute atteinte d’une forme supérieure de nymphomanie, si l’on en croit encore Juvénal décrivant ses fins de nuit au bordel de Suburre : « Elle se retire à regret, mais, du moins, prolongeant ses jouissances autant qu’elle le peut, elle ferme sa loge la dernière : le désir lui fait encore sentir ses aiguillons ; plus fatiguée qu’assouvie, elle sort, les yeux éteints, enfumée par la lampe, et rapporte l’odeur de cet antre sur l’oreiller de l’empereur. »

Au petit matin, la courtisane redevient impératrice, l’impératrice des putains.

8. Robert Radford, La prostitution féminine dans la Rome antique, Éd. Lulu. com, 2007.

9. Juvénal, Satires.

10. La vie sentimentale pathétique de l’empereur Claude est évidemment contée dans l’œuvre de Suétone, La Vie des douze Césars.

Portrait de Tullia d'Aragon en veste de Salomé, Alessandro Bonvicino (Il Moretto), 1540

Tullia

Quand une courtisane philosophe dialogue de l’infinité de l’amour.

Au XVIe siècle, en Italie, entre Rome et les collines dorées de Toscane, un nouveau monde est en train de naître, grâce à de grandes familles de souverains flamboyants. Ils savent s’entourer de vaillants militaires, d’artistes et d’écrivains de renom, mais aussi de femmes extravagantes et talentueuses. Pour leur rendre grâce, on invente un nouveau qualificatif les distinguant des vulgaires prostituées, ce seront des « courtisanes », cortigianae, des femmes ayant des manières les rendant dignes de figurer à la cour.

Tullia d’Aragona est l’une des plus célèbres. Tout en étant indéniablement une femme vénale, elle apparaît comme l’une des premières femmes de lettres de son temps, poétesse et philosophe.

Tullia est née à Rome vers 1510. C’est une très jolie petite fille à l’image de sa mère, Giulia Campana, native d’un village près de Ferrare, qui passe pour être « la plus célèbre beauté de son époque » selon sa biographe, la vicomtesse Albéric de Lamaze. Tullia est élevée par l’entourage du cardinal Luigi d’Aragona, dont il y a tout lieu de penser qu’il est son « père inconnu ». Avoir des enfants illégitimes pour un homme d’Église n’a en soi rien de surprenant, d’autant que le cardinal est devenu ecclésiastique sur le tard, après avoir été marié. Il passe lui-même pour être le descendant illégitime du roi Ferdinand Ier de Naples, roi de Sicile, lui-même fils illégitime d’Alphonse V, roi d’Aragon. C’est donc une famille où les problèmes de filiation n’encombrent guère les esprits. La lignée de Tullia compte quelques-unes des femmes les plus scandaleuses et les plus belles de son temps, Giovanna Caracciolo ou Giraldina Carlino, courtisanes ou favorites royales. Elle a de qui tenir.

La petite Tullia, vive et intelligente, est éduquée comme une princesse. L’une de ses biographes, madame Albéric de Lamaze, dans un ouvrage publié en 184811, écrit : « Son père qui l’aimait jusqu’à l’idolâtrie l’entoura de toutes les recherches et de tout le luxe d’une vie splendide, elle reçut dans toutes les branches, l’éducation la plus soignée. Pourtant, dans les soins donnés à son instruction, on n’avait ni prétendu en faire une célébrité littéraire ni prévu qu’elle le deviendrait. Ce que l’on raconte de Tullia, lorsqu’elle était encore dans la fleur de l’âge, tient vraiment du prodige. Elle chantait et jouait de plusieurs instruments de manière à étonner ses professeurs eux-mêmes. De plus, elle dansait avec une grâce parfaite, et le goût simple qui présidait à sa manière de se vêtir et dans lequel semblait se révéler le sentiment de l’art la faisait comparer aux plus belles statues grecques. »

Il semble que ce soit inscrit dans le patrimoine génétique des courtisanes, ce sont des musiciennes, des danseuses, des artistes…

À la mort du cardinal, son protecteur, elle s’installe dans la ville de Sienne, où elle est sans doute adoptée par un membre de la famille de son père illégitime. Elle quitte la Toscane vers 1528, pour s’installer à Rome et faire commerce de sa compagnie. Elle a 20 ans, il est grand temps…

Que pourrait-elle faire d’autre d’ailleurs ? À être descendante d’une lignée royale, elle n’en est pas moins bâtarde, bien élevée certes, mais sans fortune. Les conseils de sa mère, avec qui elle est restée en relation épistolaire, et le réseau d’anciens amants qu’elle entretient vont aider Tullia à faire ses débuts.

Le métier auquel elle se destine n’a alors rien d’infamant, les courtisanes de la Renaissance s’apparentent davantage aux hétaïres grecques qu’aux prostituées de bas étage. Certes, elles font l’amour avec leurs clients, mais elles sont surtout recherchées pour la grâce de leur esprit et de leur conversation. Selon un ouvrage de l’historien Emmanuel Rodocanacchi12, publié en 1894, le vocabulaire pour désigner cette catégorie de femmes galantes est alors en pleine évolution. « Ce n’étaient plus des filles de joie, franches ribaudes dont Le Pogge et Le Parnomita racontent complaisamment les fangeuses aventures, mais de fort grandes dames, fort raffinées de mœurs et de langage, instruites, lettrées même, et qui vivaient en apparence, le plus décemment du monde. On remplaça le nom de pècheresses (peccatrici) dont on les qualifiait naguère, par celui de courtisanes (cortigiane) ou par cet autre, très symbolique, de femmes del buen (sic) tempo, de joyeuse vie… »

L’historien René de Maulde-La Clavière affirme : « On faisait chez elles d’excellente musique. Elles dansaient bien. Les beaux bijoux, les belles statues se trouvaient là. On voyait sur leur table les livres nouveaux ou une édition rare quelquefois agrémentée d’une dédicace manuscrite en vers. Elles savaient le grec et le latin, elles s’entretenaient avec les absents par des lettres gracieuses, affectueuses, de style cicéronien et très suffisamment spirituelles. Dans la conversation, il ne fallait pas beaucoup les pousser, pour faire jaillir quelques belles tirades classiques, le plus souvent empruntées à Boccace ou à Pétrarque, ou même, au besoin, une savante dissertation d’archéologie romaine… »13

Tullia est bien l’une de ces femmes de joyeuse vie, capable de faire jaillir de belles tirades classiques.

Elle n’a pas hérité de la beauté sans pareille de sa mère, elle est petite, blonde, les lèvres minces, le nez camus. Mais, à défaut d’être réellement belle, Tullia est particulièrement attrayante, subtile, intelligente, douée pour les arts. Un portrait d’elle par le peintre Moretto de Brescia nous présente une jeune femme aux cheveux blond vénitien, au regard clair, richement parée de colliers de perles emmêlés dans sa coiffure. Une image plus indiscrète, du peintre Joseph Heintz l’Ancien, la montre allongée, nue, le corps là encore décoré de colliers de perles.

Dès l’âge de 18 ans, elle collectionne les protecteurs et les amants fortunés séduits par son charme particulier. En quelques années, elle franchit ainsi toutes les étapes qui amènent une prostituée débutante aux plus hauts rangs de la galanterie.

En juin 1537, une lettre signée Battista Stambellino14 décrit l’effet sidérant que produit la jeune fille : « Il vient d’arriver ici une gentille dame, si réservée dans son maintien, si séduisante dans ses manières, qu’on ne peut s’empêcher de lui trouver quelque chose de vraiment divin ; elle chante à livre ouvert toute sorte d’airs et de motets ; elle a, dans la conversation, un charme sans pareil : elle sait tout, on peut lui parler de tout. Personne ne saurait ici lui être comparée, pas même la marquise de Pescara. »

Commence alors pour elle une carrière qui va la conduire dans chacun des petits états qui composent l’Italie au XVIe siècle. À défaut de régner en maîtresse absolue sur la cour de l’une des nombreuses villes qui, durant la Renaissance italienne, se partage la primauté absolue dans le domaine des affaires, des arts ou des armes, elle parcourt sans cesse la péninsule, allant de lit en lit. On la croise, à Rome, à Ferrare ou à Venise. Toutes les villes conservent des traces de ses conquêtes. On la voit ainsi à Bologne, où elle assiste au couronnement de l’empereur Charles Quint et devient la maîtresse en titre du banquier Filippo Strozzi. Elle fréquente alors aussi bien de grands commerçants que le poète et dramaturge Sperone Speroni, auteur des Dialogues d’amour,