Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

La Radio de Cuba llega a su centenario. Sea el recuerdo para los prístinos amantes del novedoso medio, que, en su andar, dejan una profunda huella por sus aportes al surgimiento y posterior desarrollo. Esta obra trata, de forma representativa, de rendirles un modesto homenaje a los fundadores, pilares, forjadores y precursores y, mostrar a glorias de la cultura cubana, que se acercan a las puertas del arte a través de la radio cubana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

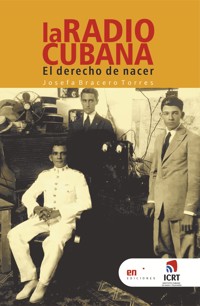

Foto de cubierta:

Calle Ánimas 457, entre Manrique y San Nicolás, en La Habana, residencia del músico mambí Luis Casas Romero, el fundador de la Radio en Cuba, sentado a la izquierda delante de los primarios equipos que llevan al éter la señal de la 2LC, el 22 de Agosto de 1922, a las nueve de la noche. A la derecha su hijo de solo 16 años Luis Casas Rodríguez, quien construyó el pequeño transmisor.

Edición y corrección:

Georgina Pérez Palmes

Diseño interior, cubierta y composición:

Seidel González Vázquez (6del)

Epub:

Valentín Frómeta de la Rosa y Ana Irma Gómez Ferral

© Sobre la presente edición:

© Josefa Bracero Torres, 2023

© Editorial enVivo, 2023

ISBN:

9789597268901

Instituto Cubano de Radio y Televisión

Ediciones enVivo

Edificio N, piso 6, Calle N, no. 266, entre 21 y 23

Vedado. Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

CP 10400

Teléfono: +53 7 838 4070

www.envivo.icrt.cu

www.tvcubana.icrt.cu

A mi compañero inolvidable, apasionado radialista, quien me estimula para que abrace la profesión de los sueños juveniles, a la que me entrego con amor durante más de cincuenta años.

Largo tiempo me ofrece la posibilidad de sumergirme en la historia, hurgar en las raíces, y sostener incansables conversaciones con el autor de La Radio en Cuba, Oscar Luis López.

Y fundamentalmente, adentrarme en la vida de más de ciento cincuenta personalidades, cuyos testimonios están plasmados en la saga de Rostros que se escuchan, publicados por la Editorial Letras Cubanas, en 2002, 2007 y 2011, y que, como me dice el maestro Germán Pinelli:

«Es la historia verdadera de la radio y la televisión contada por sus protagonistas».

A ellos, siempre en mi memoria, dedico esta obra, con el perfume del alma.

El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras.

El trabajo, este dulcísimo consuelo, esta fuente de fuentes, esta fuente de orígenes, este cincel, pincel, creador, evocador, este amigo que nos une, añade, sonríe, avigora y cura.

José Martí

AGRADECIMIENTOS

A todos esos amigos, que abren el baúl de los recuerdos para contarme el mágico recorrido de sus vidas, inmersas en el arte, en especial la radio.

A Yuzaima Cardona Villena, directora general de la radio cubana, por su entusiasmo al conocer el proyecto y su apoyo para su materialización.

A la doctora Norma Gálvez Periut, directora de la Editorial enVivo del ICRT y su equipo, que evalúan el mérito de la obra y la entregan a dos profesionales excelentes, Georgina Pérez Palmés, editora, y Seidel González Vázquez, diseñador.

Al locutor César Arredondo y su esposa, la periodista Eva Álvarez, y a la actriz Teresita Rúa, que ofrecen valiosas apreciaciones.

A Alexander Jiménez, director provincial de radio, y Samuel Urquía, locutor de la CMHW de Santa Clara, por la localización de valiosas fotografías para esta obra.

La Autora

PRELUDIO

En el preludio de mi obra análoga, La magia de la creación, expreso: «Se me ocurre decir, para comenzar mis evocaciones más vívidas: Érase una vez aquellas voces que no se sabe de dónde llegan, pero que se sienten muy cerca, como algo que nos rodea, esclaviza. La familia suspira. Silencio total, solo ellos hablan. ¿Cómo son esas personas: bonitas, feas? Lo cierto es que comenzamos a conocerlas por la voz, nos enamoramos de aquellas voces bien timbradas, muchas preciosas, y se produce el hechizo. Hasta 1952, cuando llega la televisión a Camagüey, son los queridos rostros de la fantasía».

La imagen rompe el hechizo. Queda la voz que hace soñar, uno de los grandes méritos de la radio, y a la vez, el medio más difícil de dominar, porque su magisterio depende de las voces de locutores, locutoras, actores y actrices.

Por eso, al celebrar el centenario del medio radial que nos inscribe como uno de los tres primeros en América Latina, me es imprescindible adentrarme en la génesis que lo rodea. Y llego a conocer que surge y transita sus primeros años con tan precaria como artesanal programación, que no va más allá de las notas informativas, parte del tiempo, música, y algún que otro programita infantil o variado, realizados casi totalmente por los dueños y sus familiares, con la excepción de la PWX, de la Cuban Telephone Company.

Hasta que el comercio minorista que se debatía en medio de una era machadista, tan sanguinaria, comienza a exigir voces bien timbradas de profesionales para los anuncios comerciales, ya autorizados. Eso da lugar a la llegada de los anunciadores, antecedentes de los locutores, que se apoderan del éter, también para los programas musicales patrocinados.

En 1929, Enriqueta Sierra, uno de los pilares radiales, al cerrarse indefinidamente los teatros, se dirige a la PWX, y lleva a la antena la adaptación de una obra teatral.

En 1931, Luis Aragón crea el Radioteatro a través del espacio La hora múltiple, por Radio Lavín. Y con guion, dirección y actuación de la propia Enriqueta Sierra, secundada por prestigiosos artistas teatrales, se radia, por vez primera en Cuba, una comedia completa en tres actos continuados, la obra Mamá. Entre otros artistas, participan Marta Aspiazu, Pablo Medina, Antonio Valladares y Carlos Irigoyen Sierra.

En época tan temprana, Alejo Carpentier llama la atención y expresa: «Urge crear un arte radiofónico, una preceptiva del radio, del mismo modo que existe un arte poético y una preceptiva literaria».

Carpentier demuestra después, entre 1939 y 1945, todo lo que se puede hacer en la radio. Al recordar esos momentos, dice: «Con Marcelo Agudo comencé haciendo Los dramas de la guerra, y todos los radios de La Habana estaban sintonizados con la CMQ».

Con Enriqueta Sierra, Guillermo de Mancha y Marcelo Agudo intenta, en sus múltiples programas, que la dramatización radial, hija legítima del teatro, ocupe un lugar de excepción entre las artes.

Cuando la CMQ Radio lleva a sus ondas, las novelas Los pasos perdidos, El siglo de las luces y El reino de este mundo, Carpentier asiste a todos los contactos para conocer y ofrecer su ayuda.

El nombre de Rufino Pazos se inscribe en la historia como un forjador, por favorecer el radioteatro y ser iniciador de las operetas y zarzuelas, a través de la radio. Varios años transita por distintas emisoras, hasta que, en 1938, inaugura la propia, con el lema: «El Radioteatro Ideas Pazos no trabaja por amor al arte, pero pone amor y arte en su labor».

Aún inmersa en los recuerdos de aquella década del treinta y la búsqueda del lenguaje radiofónico a que se aspira, recuerdo lo que dice el intelectual cubano Pablo Armando Fernández, para el programa Formalmente informal, del periodista Orlando Castellanos, de Radio Habana Cuba: «Escuchando Cumbres borrascosas por la radio, con actores y actrices de aquella época, como Enriqueta Sierra y Marcelo Agudo, me entusiasmé tanto que la radio para mí se hizo imprescindible».

Es en 1938 cuando la CMQ, desde Monte y Prado, transmite esta novela de la inglesa Emily Brontë, conocida internacionalmente, adaptada al lenguaje radial por la propia Enriqueta.

La premier en Cuba de la novela radial cubana llega de la mano de Enriqueta Sierra por la CMQ, en 1939. Como anécdota, en este espacio debuta como actriz y protagonista Tita Elvira Cervera, al obtener el primer premio en el concurso radial Buscando Estrellas.

Y arriba la nueva década, la del cuarenta. Con la recién inaugurada RHC Cadena Azul, desde la Avenida del Prado, un sonido invade la isla.

Una voz de inolvidables matices, la de Juan José Castellanos, nos invita a soñar: «Ábranse las páginas sonoras de La novela del aire, para llevar a ustedes la emoción y el romance de un nuevo capítulo».

La imaginación vuela hacia el estudio donde está la primera Doña Bárbara de la radio, interpretada por la madrileña María Valero, y el Santos Luzardo de Ernesto Galindo, que se disputan el micrófono RCA-44.

En esta línea de literatura radial, en 1947, por la Cadena Azul, Dora Alonso se erige en lo que es una constante de su obra, la defensa del campo cubano, y lanza su novela premier, Tierra adentro.

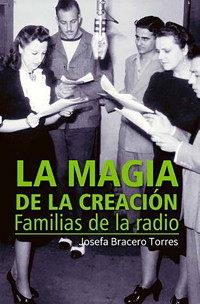

La Novela del Aire por la Cadena Azul 1942.

A esta le sigue la novela que, al decir tan criollo de Dora: «con ella, la radio me salvó la vida». Avanzada la década del cincuenta, su casa es invadida por la policía, donde comienza un registro. Cuando se acercan al «closet del delito», el jefe pregunta por qué hay tantos papeles, que si allí, acaso, vive un abogado. Dora le responde que una escritora de radio, entonces llega su salvación. Al indagar en cuanto a si había sido la escritora de Entre monte y cielo y ella confirmarlo, se acaba el registro. Porque este jefe de policía había escuchado la novela de Dora en brazos de su madre, que lloraba.

Aparece el Caballero de la Literatura Radial Cubana, Félix B. Caignet, que ya, en 1934, por la CMKD de Santiago de Cuba, estrena en Cuba y Latinoamérica el primer seriado dramático radial, Chan Li Po, el que continúa en La Habana, en 1938, por la emisora COCO-CMCK. Este programa policíaco seriado se mantiene hasta 1941.

El 12 de marzo de 1948, el Circuito CMQ inaugura los estudios más fabulosos de América Latina, en M y 23, en plena Rampa habanera, que comienza a tener un auge impresionante. Y en ese escenario se produce la magia de la creación, cuando se expande por toda la isla, a las ocho y veinticinco de la noche, la obra cumbre de Caignet, El derecho de nacer, con un elenco de sobresalientes figuras del arte radial, que encabezan María Valero y Carlos Badías.

El hecho radial artístico, que desgrana dolencias de la sociedad de entonces, presentes en toda la América y otros países del mundo, en Cuba hace detener el transporte público, en lugares donde hay un radio. Los cines detienen las películas para escuchar el audio de la novela, y las viviendas se abren a los vecinos que aún no tienen un radio. Esta novela, que paraliza el país durante trescientos catorce días, tiene el récord mundial, aún no superado por ningún programa radial, del 50,63 %. Se transmite en América, además se lleva a la televisión en Cuba, y al cine en México.

A partir de este hecho, se pueden explicar las muestras de cariño del pueblo, cuando la actriz madrileña refugiada en Cuba, María Valero, muere como consecuencia de un accidente del tránsito, para dejar, en el arte radial cubano, el récord insuperable de protagonizar los dos programas de mayores audiencias en el país, La novela del aire por la Cadena Azul y El derecho de nacer por la CMQ.

Fotografia de Honras fúnebres a María Valero 26 de Noviembre de 1948.

Y frente a la Funeraria Caballero, en 23 y M, una multitud espera, durante horas, para pasar a verla y la acompaña, por las calles colmadas de público, hasta el Cementerio de Colón, donde se hace difícil avanzar con el féretro en hombros de actores, entre ellos Ernesto Galindo.

En la secuencia radial de aquellos años, llega, el 1.o de noviembre de 1948, Iris Dávila para erigirse en la defensora de la igualdad de género a través de la radio, con la insustituible novela. En ella, Iris presenta decenas y decenas de títulos que narran dramatúrgicamente el doloroso escenario de la mujer. El espacio Divorciadas, con su carga dramática, convierte a Iris Dávila en la precursora de un tema inédito en la sociedad de entonces. Echa por tierra el concepto de sexo débil, para crear conciencia en las propias féminas sobre la igualdad de la mujer.

Novela Divorciadas. La escritora Iris Dávila y un grupo de actrices.

En el decursar histórico, vemos cómo la radio comienza a vestirse de largo, al proponerse nuevos horizontes que la conducen a proyectar, cada vez con más fuerza, una programación donde el arte dramático no es algo más, que solamente debe asociarse con géneros puramente dramáticos, porque todo en su quehacer tiene dramaturgia.

De la mano de Julio Batista, el precursor, llegan los documentales radiales, antes solo asociados al cine o la televisión. El género informativo más completo, que contiene información, entrevista, crónica, donde necesariamente hay que aplicar la dramaturgia. Y ese género se expande a todo el país.

Y recordamos a Orlando Castellanos, titular de entrevistas radiales inigualables, no solo por la esfera social del entrevistado, sino por la forma de conversar más que preguntar, con una espléndida voz y dicción.

Acercándonos en el tiempo, nadie como Rafael Serrano para decir un editorial, con una carga dramática en los tonos, que se aleja de la lectura académica propiamente dicha, para interpretar el contenido escrito.

El periodista Julio Acanda, que escribe sus crónicas y, al decirlas, con su educada palabra, más bien pinta con su voz los colores de la historia que narra. Esto denota a un profesional con letras mayúsculas que tiene conocimiento del tema y la investigación realizada para marcar las intenciones. ¿Qué es eso, sino dramaturgia?

Por eso, durante años, las emisoras del país, a la hora de entregar sus noticieros, escogen a los mejores profesionales, no solo por la voz, sino también por la dicción y la capacidad de interpretar los disímiles géneros a los que pueden enfrentarse.

Radio Reloj, que bien puede ser la Universidad de la Locución en Cuba, desde que se funda en 1947, tiene como premisa convocar a profesionales de probada calidad, y más aún, no todos acceden al horario estelar del Matutino.

Esta obra que hoy presentamos, La radio, el derecho de nacer, acoge entre sus páginas a valiosos y recordados innovadores, que durante años se aplican para dotarla de novedosos avances referidos a la técnica que permitan mejorar cada vez más el sonido radial.

Así, vemos como Vicente Morín es abanderado de los efectos de sonido, incluso instituye la mesa del sonidista, escribe la literatura sobre el arte del sonido y es el creador de la atmósfera que hechiza el discurso dramático.

Recuerdo que el querido radialista Manuel Villar me dice que, en su afán de ingresar como sonidista en CMQ, la emisora lo envía al estudio para ver trabajar a un maestro, Vicente Morín. «Y ni una vez miré hacia el sonidista, era la transmisión en vivo de Tarzán, con Marta Jiménez Oropesa, Enrique Santisteban, Bernardito Menéndez, Alejandro Lugo... y aquello me sedujo de una forma tal que me quedé petrificado. Estaba en la creada atmósfera selvática, entre el rugido del león y el lenguaje de la mona chita. Por supuesto, Morín solo me recomendó que buscara otro oficio».

El ingeniero Carlos Estrada proyecta la mesa del musicalizador que propicia los cortes musicales o la música de fondo a la acción, como introduce Alejo Carpentier en su hacer radial en París y en Cuba. Todo ello permite trabajar durante décadas. Con el avance de la tecnología, la radio puede acceder a equipos más novedosos.

Se progresa también en el mejoramiento del sonido al aire, que se tenía en años atrás con ruidos en las líneas telefónicas. Todo unido a la incorporación de mejores grabadoras y consolas en 1976. A partir del año 2000, llegan los ordenadores, la sustitución, en correspondencia con la era digital.

Oscar Luis López aporta la narración simultánea y el movimiento audio-escénico, que se aplica hasta hoy en los programas dramáticos.

Paso a paso, la radio se convierte en el arte radiofónico, a que aspira Carpentier. El arte que no necesita para expresarse de locaciones especiales, en Cuba o en el exterior, montajes de disímiles escenarios, vestuarios, maquillajes, transporte de motor o animal, entre otros reclamos de la obra. Y un factor importante, el tiempo necesario para producir un programa.

El arte radiofónico solo requiere de un local acústico, un libreto bien escrito y estructurado, que asuma todos los componentes sonoros de la obra, un director capaz, que ensaye y oriente el marcaje. Y lo fundamental, un micrófono y los actores, actrices y el narrador que van a interpretar el libreto de la obra.

Visto literalmente, puede parecer el medio más económico y fácil. Económico, si lo es, sin lugar a dudas, pero, a la vez, es el más difícil,siempre que se quiera hacer arte radiofónico, porque no puede confundirse lectura-literatura con la interpretación de esa literatura.

El elemento más importante del hecho radiofónico es la voz. Divino aparato humano, que no acepta innovación. Solo profesionales con talento, vocación, excelente dicción y capacidad para asumir personalidades diversas e interpretar los sentimientos de esas personas que asume como propias podrán asumir el reto.

Recuerdo las clases que, en 1970, nos daba el gran actor de radio, cine y televisión, Alejandro Lugo. Se crea, en esa fecha, el grupo dramático de Radio Cadena Agramonte, y Lugo viaja a Camagüey a ofrecer sus conocimientos. Cuando llega el momento de mostrar lo aprendido, el primer actor expresa: «Continuamos mañana, cuando ustedes estudien bien el libreto… Ustedes quieren ser actores, no lectores de tabaquería. El libreto no se lee, se interpreta de acuerdo con la sicología del personaje».

Es que Lugo aplica lo que después descubro en el método de Konstantin Stanislavski, presente hoy en las escuelas de arte dramático del mundo. Conceptos básicos como el trabajo fundamental de los artistas, dueños de las voces.

La figura del director es de importancia vital, porque estudia la obra, hace la selección de artistas y les explica el superobjetivo, la sicología de los personajes, entre otros aspectos. Allí comienza la creación, el musicalizador y el efectista hacen el diseño sonoro de toda la obra.

El actor se adentra en el personaje que le asignan y, de forma individual, profundiza en cada capítulo, lo que se reafirma con el trabajo de mesa o ante el micrófono, donde completa el marcaje de cada escena, Puede decirse que se establece una complicidad dentro y fuera el estudio, entre el libreto y el actor que debe incorporar, a su personalidad, la del personaje que interpreta.

El narrador deja de ser un locutor literario para convertirse en un actor, que pinta con su voz, de adecuados matices, las imágenes que recrea el libreto, a veces junto al musicalizador y al efectista, y genera la atmósfera del escenario donde se desenvuelve la escena.

Y vuelvo a recordar a Alejandro Lugo, que es el creador y director fundador de la primera Escuela de Actuación del ICR, de donde emergen primerísimas actrices y actores que llenan de gloria las páginas de la radio, el cine y la televisión nacionales.

Radio Cadena Agramonte, con aquellos agradecidos aspirantes a artistas de 1969, llega a conquistar el arte radiofónico a que aspira, en la década del treinta, Alejo Carpentier, y a partir del Primer Festival Nacional de la Radio, en 1979, inscribe su nombre a nivel nacional para, en 1985, ganar la sede, por ser considerada la emisora más destacada, capaz de obtener los mayores lauros entre todas las del país.

Finalizo este preludio, homenaje a fundadores, pilares, forjadores y precursores de la radio en Cuba, con la mirada en los tiempos nuevos, y la confianza en que sus hacedores seguirán llevando informaciones, deportes, musicales, programas infantiles, campesinos, de literatura cubana y universal a cada hogar cubano, con respeto al arte radiofónico, que ellos inauguran y defienden.

Alejo Carpentier, nuestro novelista mayor, cuando revisa el homenaje que le hace una publicación por su setenta aniversario dice: «Aquí falto yo como escritor de radio».

De 1939 a 1945, tanto en la CMQ como en la Cadena Azul escribe y dirige varios programas y deja la enseñanza de lo aprendido en París, durante el exilio, como la música y el sonido en función dramática. Durante estos años, saborea la respuesta del pueblo. A él debemos esta frase que resume todo lo que la radio puede alcanzar, en un pequeño estudio con los artistas ante un micrófono y sus libretos en la mano: «El crisol donde se fraguan los más disímiles aspectos del quehacer cotidiano y de las bellas artes».

La Autora

Fuentes consultadas:

Bracero Torres, Josefa: Rostros que se escuchan,Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2002.

Otros rostros que se escuchan, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2007.

Estos rostros que se escuchan, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2011.

López, Oscar Luis: Alejo Carpentier y la radio, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2003.

Entrevista a Mirta Muñiz Egea, alumna de Alejo Carpentier en la CMQ y su encuentro con el novelista en París, muchos años después.

Sobre complejidades del director, locutor-narrador, actor, actriz y musicalizador. Conversaciones con Oscar Luis López, Iris Dávila, Caridad Martínez. César Arredondo, Ofelita Núñez, Teresita Rúa e Iván Pérez.

PRÓLOGO

JOSEFA BRACERO TORRES: EL DERECHO DE CONTAR

…para que perdurase y valiese,

para que inspirase y fortaleciese,

se debía escribir la historia.

José Martí

Nueva York, 3 de junio de 1890

Es sorprendente cómo el imaginario popular puede conservar, de generación en generación, aquello que marcó un momento, un instante, una época, y, con el devenir del tiempo, se guarda celosamente, como un auténtico e invaluable tesoro, en la memoria colectiva.

Coincidirán conmigo en que El derecho de nacer —radionovela creada por Félix B. Caignet, que no solo cautivó a la audiencia, sino también revolucionó la manera de hacer radio en Cuba y América Latina— es una de esas obras que han trascendido y marcado el imaginario popular.

Cuentan que, a partir del 1.o de abril de 1948, fecha en que la CMQ inició la trasmisión de este espectáculo radial —todo un canto de amor y todo un alegato de denuncia del racismo—, la vida se detenía y las cubanas, y también los cubanos de entonces, solo prestaban atención a sus radiorreceptores.

En este libro, que su autora, Josefa Bracero Torres, ha titulado La radio cubana, el derecho de nacer, se recuerda ese suceso que, incuestionablemente, marcó un punto de giro en la radio nacional y continental y se sitúa, en su justa dimensión, la figura de su creador, el también compositor musical Félix B. Caignet.

En estas páginas, la investigadora se acerca, a través de breves crónicas, semblanzas, comentarios y entrevistas a esas figuras que, a lo largo de la historia, han dejado una inolvidable impronta en la radiodifusión cubana, desde su día fundacional, el 22 de agosto de 1922.

A la familia fundadora de la radio en la isla se dedica, precisamente, uno de esos textos, en que se conocerá cómo el músico mambí Luis Casas Romero, junto a sus hijos Zoila, Ernesto, Luis y María Luisa, logró la hazaña de crear —y potenciar— el entonces novedoso medio de comunicación.

Se ocupa, igualmente, Bracero Torres, de los precursores, aquellos que, con su talento y entrega, contribuyeron al desarrollo de la radio, entre ellos el narrador, ensayista y periodista Alejo Carpentier quien, con sus innovaciones, revolucionó los espacios dramatizados.

Como pilares de la radiodifusión de la mayor de las Antillas aparecen esos hombres y mujeres que, a pesar del tiempo transcurrido, no podrán ser olvidados en la historia del medio, como la actriz y directora Enriqueta Sierra, el actor, locutor y director Marcelo Agudo y el escritor, actor, director y maestro Luis Manuel Martínez Casado.

Otras personalidades que comenzaron en la radio y dejaron su huella en la cultura insular —como la vedette Rosita Fornés, el poeta Jesús Orta Ruiz, ElIndio Naborí, la cantante Esther Borja, el humorista Enrique Núñez Rodríguez, la directora de coros Cuca Rivero, el declamador y músico Luis Carbomell…— reciben el recuerdo agradecido.

Son muchos más los artífices de la radiodifusión nacional evocados en estas páginas

—Vicente Morín, Rufino Pazos, Dora Alonso, Carlos Estrada, Orlando Castellanos, Alberto Luberta, Eusebio Leal Spengler—, quienes, con sus saberes y acciones, enriquecieron una historia ya centenaria.

Creo, ciertamente, que La radio cubana, el derecho de nacer solo podía haber sido concebido, pensado y escrito por Josefa Bracero Torres, quien se ha convertido —aunque no le complazca demasiado la definición— en la historiadora de la radio y la televisión cubanas.

Continuadora de la obra investigativa de Oscar Luis López —también presente en este libro—, Bracero Torres ha logrado conformar una bibliografía que ha devenido fuente referencial sobre la génesis, desarrollo y esplendor de la radio y la televisión en la isla.

Así lo demuestran, entre otros, sus libros Rostros que se escuchan (2002), Otros rostros que se escuchan (2007), Silencio... se habla (2007), Estos rostros que se escuchan (2011), Mujeres locutoras en Cuba (2011), Televisión: ¿ángel o demonio? (2012), María Valero, detrás de un rostro, una voz (2018), Iconografía TV y Pantalla de Sueños, en 2021.

La radio es para esta periodista, locutora y realizadora, vinculada desde hace más de medio siglo a la radiodifusión nacional, una auténtica pasión. De ahí que, como será fácil comprobar con la lectura de este libro, a Josefa Bracero Torres le asiste —que no quepa la menor duda—el derecho de contar.

Fernando Rodríguez Sosa

En La Habana, octubre 23-24 de 2021

PRESENTACIÓN

En el año 2022, la radio en Cuba, ese maravilloso medio que con su hechizo cambia el rumbo de nuestras vidas, arriba a sus primeros cien años. Esa gran obra tiene desde sus comienzos y mantiene después cientos de personas, las que, en cada etapa, hacen grandiosos tributos para que marche al ritmo de las mejores del mundo.

Sin embargo, poco se habla hoy de aquellos prístinos amantes del novedoso medio que, en su andar, dejan una profunda huella por su dedicación e innovaciones al surgimiento y posterior desarrollo. Por eso, hoy queremos, de forma representativa, rendirles un modesto homenaje a fundadores, pilares, forjadores y precursores de la radio y mostrar a glorias de nuestra cultura que se acercan a las puertas del arte a través de la radio cubana.

La Autora

FAMILIA FUNDADORA

Luis Casas Romero

En 1997, se conmemora el setenta y cinco aniversario de la radio en Cuba. Como parte fundamental del homenaje, se presenta, en el Cementerio de Colón, un numeroso grupo de trabajadores de las emisoras radiales de la capital, aquella mañana del 22 de agosto.

Allí, frente a la bóveda que guarda los restos del músico mambí y fundador de la radio en Cuba, Luis Casas Romero, se escuchan las notas del Himno Nacional, interpretado por la Banda del Estado Mayor de las FAR. Seguidamente, nuestra Esther Borja eleva su voz, de cálidos registros, para interpretar a capela El mambí, la obra imperecedera del maestro. Presentes en esta ceremonia, Graciela y María Luisa Casas Rodríguez, con las cuales mantengo una amistad, que me hace conocer detalles de ellas y su familia en la radio de los tiempos fundacionales.

Luis Casas Romero, su padre, muy joven, no vacila y se entrega a la manigua mambisa a pelear por la libertad de su patria. Una figura relevante de la música en Cuba, creador de páginas imperecederas como El mambí y fundador de la radio en Cuba.

Entre sus hijos, Zoila, primera locutora latinoamericana a través de la 2LC; Ernesto, destacado locutor bilingüe; Luis, investigador, constructor, ingeniero electricista y músico; y María Luisa, locutora de la CMCD La Voz del Aire, la COCO, que funda su padre en 1933, primera emisora de onda corta, que también comienza a transmitir por onda media, en 1937, Radio Artalejo y la CMZ.

UNA LEYENDA COMO CREADOR DE RADIO Y TELEVISIÓN

Ernesto Casas Rodríguez nace en un hogar habanero, el 17 de octubre de 1914, en el seno de una familia amante de la música. Es el quinto de los seis hijos de Rosalina Rodríguez Rivera y del patriota y músico mambí Luis Casas Romero. Ernesto sigue con dedicación y vela celosamente la obra de su padre.

Es así como Ernesto, de la misma manera, experimenta en su hogar la influencia y un acercamiento al maravilloso medio difusor, que nos tomaría por asalto a principios de los años veinte. Muy pequeño es testigo de los esfuerzos del padre y de su hermano mayor, también llamado Luis, para adentrarse en el mundo de los radioaficionados, primero, y de la radiodifusión, más tarde.

La hermana mayor, Zoila, es desde esa fecha la primera locutora cubana, y posiblemente de Iberoamérica, al actuar, cuando presenta los números musicales y después al crear programas infantiles. Otra hermana que alcanzo a conocer, Graciela, recuerda que, en ciertas ocasiones, también opera aquellos equipos artesanales. Ya para la década del treinta, otra hermana, María Luisa, se convierte en una destacada locutora de la emisora CMCD.

Este círculo familiar y el embrujo radial de los primeros tiempos se van apoderando de Ernesto, al igual que su afición a la música y a la cultura en general. No es casual que al inaugurar su padre, el 16 de diciembre de 1933, la COC, que se conoce como la COCO, primera emisora cubana en onda corta, sea el joven Ernesto Casas Rodríguez, con diecinueve años, el primer locutor bilingüe de Cuba. En la COCO-CMKC, onda corta y media, es director artístico y administrador, desde 1937 hasta 1945.

En 1945, Ernesto trabaja en la NBC y la CBS de New York como narrador y actor. En México, lo hace de 1947 a 1951. En enero de 1951, logra lo que él mismo llama su «regreso definitivo a la patria», al trabajar como director general de radio, televisión y cine de Publicidad Guastella en Cuba y en su Comité de Planeamiento y Creación.

En 1951, se destaca en la creación, producción y dirección de programas estelares de la televisión como El gran teatro ESSO y Álbum de Cuba, en 1961, espacio que dirige durante diez años, hasta su fallecimiento, en abril de 1971, en el Hospital Calixto García víctima de un accidente vascular.

Luis Casas Romero, fundador de la radio en Cuba.

Zoila Casas Rodríguez, primera mujer locutora en Latinoamérica.

María Luisa Casas Rodríguez, locutora de CMCD, la COCO y CMZ.

Ernesto Casas Rodríguez, locutor bilingüe, escritor y director de programas culturales de referencia.

Esther Borja interpreta El mambí ante la bóveda del fundador, en el Cementerio de Colón, en 1997. Es el aniversario setenta y cinco de la radio en Cuba.

GLORIAS DE LA CULTURA QUE SE INICIAN EN LA RADIO

Rosita Fornés

ETERNAMENTE, TAMBIÉN EN LA RADIO, ROSITA

Me siento muy orgullosa por haber iniciado mi vida artística en La Corte Suprema del Arte. Fue para mí un paso primero, pero muy seguro que me abrió las puertas de la radio. Así lo afirma.

En 1938, Rosita tiene quinceaños. ConLa Corte Suprema del Arte la radio inaugura el primer programa que tiene en el aplauso del público el gran veredicto. Sale al aire el 1.o de diciembre de 1937, en la CMQ de Monte y Prado, en la Ciudad de La Habana.

¿Qué la motiva a presentarse?

Escuchaba radio y cuando tenía catorce años ya me sabía todas las canciones españolas de moda en esa época. Mi padre me quiso complacer, porque me pasaba la vida cantando y fue así como me llevó a La Corte Suprema del Arte.

En su primera y memorable actuación, el público, el de ayer, brinda su mayor aplauso a Rosalía Palet Bonavía, Rosita Fornés, para que su pueblo, el de siempre, reciba a una de las figuras emblemáticas de la cultura nacional, dueña genuina de la radio, el teatro, el cine y la televisión.

¿Puede considerarse que Rosita Fornés es su nombre artístico?

Aun cuando no estoy inscrita como Rosita Fornés, no lo considero nombre artístico. Mi papá se llamaba Santiago Palet y murió siendo yo muy pequeña. Mamá se casó de nuevo con José Fornés. Entonces Fornés es el que me cría y cuando decido inscribirme en el concurso de la CMQ, él me complace, alienta y me dice: «Inscríbete como Rosita Fornés, ya que no tienes mi apellido legalmente, si algún día llegas a ser una artista famosa, que sea con este».

«¿A quién se lo va a dedicar? Música, maestro». Con ese estilo personalísimo que lo caracteriza, el animador del programa José Antonio Alonso da paso a cada concursante. ¿Recuerda Rosita Fornés cuál fue el número con el que debuta en la radio?

Eso no se olvida nunca. Cuando tenía diez años, mis padres me llevaron a vivir a España y regresamos casi cuatro años después. Yo me aprendí todo el repertorio de canciones españolas de la época. El que cantaba Conchita Piquer, Imperio Argentina, Estrellita Castro…

Y aquí obtuve el Primer Premio con La milonga de Juan Simón, acompañada por la guitarra andaluza de Manolo Tirado, que realmente la enriqueció musicalmente.

¿Su formación es autodidacta siempre?

¡No! Verás. Después que fui estrella naciente, continué cantando, acompañada por Manolo Tirado. Yo tenía una voz natural muy lírica. En La Corte Suprema del Arte nos ponían maestros de música, de canto y de actuación. Empecé a estudiar canto con el tenor Mariano Meléndez, muy famoso. Él fue quien me dijo que tenía una voz que admitía el género lírico y ahí es donde comienzo a montar también zarzuelas y operetas.

¿Y después de triunfar en La Corte Suprema del Arte hace otros programas de radio?

Cómo no. Durante los últimos años de la década del treinta y principios de la del cuarenta, trabajo intensamente en la radio. Estuve un tiempo contratada por La hora ibérica de la COCO. Entre Georgina Oliva y yo cubríamos una hora de programa con la Rondalla Ibérica, formada por músicos cubanos. Con el director de este grupo, Alberto del Pozo, monté mucho repertorio. Así laboré como un año hasta que la CMQ me vuelve a contratar.

Esta vez me dieron un programa muy bonito La galería de la fama. Siempre había una personalidad invitada. Podía ser un artista, también un profesional famoso, escritor, arquitecto, pintor. Yo los entrevistaba, cantaba y presentaba a un artista extranjero. Fue allí donde conocí a Pedro Vargas y a otros cantantes famosos. Tenía que hacer un trabajo muy variado. En eso me ayudaron mucho las clases de Actuación que estaba dando con Enriqueta Sierra, talentosa actriz y directora, que inició en Cuba el radio-teatro.

Y aquella adolescente que llega un día a la radio, repleta de sueños, aquí o allá, con su presencia, talento y donaire conquista multitudes: México la sabe de memoria, la proclama la vedettede América. Infinidad de países la aclaman. Estados Unidos, don