Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

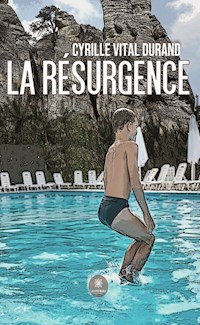

La Résurgence est le récit d’une vie évaluée sur quarante années d’expérience existentielle. À la fois sombre et optimiste, il traduit le cheminement de l’amour entre les orages et les brouillards. Ainsi, c’est une tribune ouverte à l’affection familiale, au devoir et à la morale individuelle qui pourrait vous faire reconsidérer certains aspects de votre quotidien.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cyrille Vital Durand

La Résurgence

© Lys Bleu Éditions – Cyrille Vital Durand

ISBN : 979-10-377-7616-7

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À mon grand-père, Paul

Première partie

1

Il est revenu. Il dégouline depuis le Pilat avec les eaux mortes et dépressives tombant de ses pentes vertes. Et il est dans les airs. Il distend les esprits. Actuellement, la puissance de son appel à la division des hommes est exacerbée, comme une tension fatale sur une veine fragile. Le mal est revenu. Ponce Pilate fut le démon précurseur d’une fin d’époque parvenue à son faîte. Une génération d’hommes similaires à lui, des démons, advient : siffle, siffle le serpent partout ; et l’humanité se trouve dans un besoin terrible d’amour. Rien ne va plus, l’échiquier de ce monde est comme troublé d’avoir été placé dans le fond d’une piscine. Une langue raconte ce monde que personne ne fait taire ; elle discourt de l’existence des maux, les faisant être. Le mal est en liberté, assuré par la puissance de sanction irréversible des armes à feu. Le monde est en feu ; aujourd’hui, tandis que je ne peux faire un pas hors de chez moi tant les bourrasques et les averses se sont emparées du ciel, pas un rayon orangé ne perce le ciel. La chappe du ciel est d’un gris dépressif, semblable à la fusion froide d’un acier malade, nauséeux. Je me dirige vers le livre de photos d’école, mais celles que je cherche ont disparu, envolées. Sur certaines photos, les visages ont été arrachés, effacés par la pointe nerveuse de quelque petit compas. Je me fais cette réflexion que la normalité certaine ici, c’est que quelque chose ne va vraiment pas. Le cœur de la vie a vacillé et plié un temps devant le mal, devenant le mal lui-même ; parce qu’il n’avait pas vu qu’il faisait fausse route. Alors la vie a reflué, s’est retirée sur une distance considérable. Les insectes ont disparu. Une sombre antithèse de l’épanouissement s’était prononcée en profondeur, enclenchant un marasme et une crise des espèces que l’on pourrait appeler une crise de l’espèce humaine tout entière. Partant d’un effet papillon, la présence infime d’une aberration démoniaque a suffi à détourner une puissance immense de bien vers la génération en masse du phénomène d’une fin des temps. La Terre a pu contempler qu’elle frôlait sa damnation.

« Vas-y, passe-moi la balle maintenant », disait un garçon à l’autre en ce jour de mercredi, où ils s’étaient retrouvés chez le premier : L’installation de sa famille dans cette partie de la ville semblait se réaliser sous d’assez bons hospices. Dans la deuxième partie de l’après-midi, ils allaient jouer chez l’autre ; un bon labrador courait sur l’étendue herbeuse du jardin, cette partie de la ville était fraîche et pleine d’entrain ; en nombre appréciable, des jeunes allaient jouer sur les cours de tennis en contrebas. Trente années ont passé et j’étais le premier de ces garçons. J’ai recherché le nom de mon compère de circonstance sur les plaques, mais en vain. Dans le ton clair des murs rappelant leur jeunesse et leur dynamisme d’antan, j’ai saisi le voile du mal qui sur eux s’est déposé patiemment, glacial et inexorable, au cours de ces trente années. J’ai vu les ornementations faites de métal et dérisoires dans leur peinture verte écaillée, comme des tuyaux tordus voués à être dans quelques temps abandonnés. J’ai vu l’état de délabrement des chaussées, la crasse les envahissant ainsi que les trottoirs, signant leur précarité. J’ai ressenti et perçu le calme et le recueillement, le silence de ces lieux. On dirait que par ici, quelque chose est passé. Plusieurs personnes de ma connaissance vivaient dans ces parages. Mais nous fûmes séparés de manière nécessaire par les courants subtils qui descendent en serpentant le fleuve de la vie, dans les deux à trois décennies qui viennent de s’écouler. Tous se sont occupés de la vie végétale des espaces verts. Nul ne s’est occupé d’une chose essentielle, l’état des goudrons ; qui j’ai l’impression, d’une certaine manière, dégoulinent désormais depuis les hauteurs en un fleuve gris-bleu charriant sa plainte. De terribles formes infernales rappelant de grandes larmes ont été libérées.

Vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question ? : « j’ai l’impression que quelque chose m’abuse en ce lieu ». Telle est la question qui me venait à l’esprit lorsque je revenais sur tel lieu que j’avais laissé là en l’état, il y a de cela quelques décennies. Ou plutôt, il m’a semblé que germait en moi cette autre réponse : « non, après tout ce temps et les circonstances que j’ai pu traverser, il ne me la fait pas ». Vingt-cinq années auparavant, j’étais avec mon ami Arnaud, en confortable réunion dans la maison de mes parents, et nous sirotions des jus d’orange. « Tu viens, on va faire un tour de vélo », me proposa-t-il, et c’est ainsi qu’avalant la route, nous nous retrouvions dix minutes après chez ses propres parents.

« Tu sais, ici il s’est produit des évènements douloureux, et ma mère a trompé mon père, et ils furent presque divorcés, et finalement, ils sont restés mariés ». L’idée avait fusé telle une balle dans les airs, avec l’impression qu’elle retranchait et volait quelque chose à l’espace, quelque chose à la vie. Elle résonnait comme une agression lamentable. Dans toute la fraîcheur des pièces nouvellement construites de ce lieu se répercutait une furieuse conspiration, une tentative de rapt. J’ai dû prendre congé de cet ami brisé par la vie, mais qui cherchait à se payer sur elle la blessant plutôt qu’à se guérir lui-même, pour chercher à le revoir une vingtaine d’années après ; en espérant que sa blessure se soit un peu refermée. J’arpentais donc la même rue, et j’avais ce sentiment que flottait dans tout le giron de cette localisation une sourde et maléfique inquiétude. Le bitume n’avait pas été refait récemment, mais il n’avait pas plus été entretenu et paraissait complètement malade. Une forme infinitésimale de la poussière la plus obscure, la plus noirâtre que l’on puisse imaginer l’incrustait complètement, au point qu’il inspirait un certain effroi. Toute la zone semblait imprégnée et irrémédiablement infectée, et le tapis gondolé des plaques de goudrons commençait à se disjoindre, dans ce noir déroutant.

Un nouveau jour se levait sur notre petite maison, située dans un endroit particulièrement éclairé aux pieds des monts du Lyonnais. Les coqs chantaient alentour en ce matin de seconde partie des années quatre-vingt. Notre mère nous réveillait comme d’habitude, sans ménagement, et déjà étions-nous tous les trois assis à l’arrière de sa Renault 5 bleu foncé qui nous emmenait à notre école, dans les monts du Lyonnais. C’était un temps d’épreuves scolaires, de notes reçues et de remise en question. Les rires alternaient avec les bagarres et les réconciliations, vibraient dans la cour entre les jeux de foot et de billes, que l’on se gagnait à la poursuite ou que l’on s’échangeait. Je recevais avec un plaisir restreint les éloges de mon professeur sur une copie de mathématiques qu’il avait corrigé sous nos yeux. « Vingt sur vingt, cela retient l’attention », disait-il. Oui, mais quelle attention cela retenait-il effectivement, la bonne ou la mauvaise ? Le temps était au plaisir général de la vie, beaucoup d’amis tournoyaient autour de moi en une gesticulation cocasse, une farandole chantante que rien n’aurait enrayée. À seize heures trente, le métal guttural de la sonnerie se mettait à teinter, et la messe était dite, l’assemblée vivante pouvait se séparer, chacun rentrant chez soi. Je voyais alors garée en bas de la pente, la Renault 5 bleu foncé de ma mère qui nous attendait. Et je descendais la pente de cette école située sur des hauteurs des monts du Lyonnais, ravalant la boule de quelque incertitude et d’un souci latent qui jamais ne quittaient complètement ma gorge. Nous montions en voiture, redescendions la pente presque rectiligne de dix kilomètres de route entre notre école et notre maison. Mais alors que nous allions être à deux cents mètres de notre rue, ma mère choisit de prendre une parallèle à celle-ci pour faire un détour et observer ce chemin, voisin du nôtre. J’osais une rapide objection qu’elle ne relevait même pas puis je me tus : Notre Renault 5 s’engageait dans l’inconnu. Le chemin était accidenté et caillouteux, quoi que moins que le nôtre, peut-être. Or, ma mère roulant au pas, nous arrivâmes dans le premier tiers de ce chemin, face à une maison étrange qui semblait en construction, en train d’être levée de terre ; on eut dit qu’elle était récente, car en construction, mais déjà vieille en quelque sorte comme si le chantier s’était éternisé. C’est alors qu’on entendit un cri enthousiasmé et surgit de sa grille un homme châtain d’assez haute taille, une personnalité inquiétante, torse nu et qui arrêtait notre cortège sans manière. Le visage était scintillant et illuminé d’un large sourire inquiétant. À l’arrière de la voiture, mon frère et moi, ainsi que ma sœur, attendions la suite des évènements. L’homme torse nu – était-il ivre ? – dit : « vous savez, c’est une voie privée ici, mais si vous le souhaitez je peux m’occuper de vous ». La remarque me fit l’effet d’un électrochoc et je me contractais sur mon siège. À mes yeux, elle constituait une injure de premier niveau. Finalement, quoique collant, l’homme retira sa main du capot bleuté de la voiture, et repartit sur le chemin. Nous étions tous pris d’un sourd malaise, et quoique je décidasse de dompter ma fureur et d’effacer ce sentiment que je gardais d’une légèreté maternelle peu excusable, je me faisais cependant encore davantage de souci pour la suite des évènements. J’ai choisi en mon sein de nier ces évènements pénibles et je ne suis plus jamais retourné sur ces lieux pendant trente années. Mais voici que le ciel étant l’autre jour d’un bleu et d’une pureté cristalline, j’ai voulu faire quelques pas dans cette direction, et aller m’y balader, sans plus songer aux sombres évènements d’un lointain passé. Je marchais une demi-heure à travers la ville et une forêt lorsque j’atteignis l’entrée d’un chemin qui se présente comme n’importe quelle autre voie caillouteuse, mais évoque en moi une zone d’ombre. La surface du sol semblait plus abîmée que trente années auparavant, mais ce que je vis là, dans cette dimension, c’est comme si le chariot des enfers était passé par ce lieu et l’avait consumé. Quant au sol, eût-il été éclaté du début à la fin par une pluie de petits obus que son état n’aurait guère été différent. Mais pour ce qui est des maisons, certaines semblaient absolument détruites ou rongées, et par ailleurs laissées à l’abandon. Je m’avance donc dans ce chemin et je vois une première maison recouverte – s’y protégeait-elle ? – d’une combinaison épaisse de fleurs et de verdure ; dans les maisons suivantes, le mal s’exprimait pleinement. La maison d’après voyait son muret de clôture s’effondrer complètement sur le chemin, on eut dit que la main d’un géant l’eu tirée vers les trous remplis d’eaux huileuses et métallisées du chemin. Les terrains étaient abandonnés, recouverts de hautes herbes et de ronces qui donnaient d’eux l’impression pénible qu’un chaos les avait rencontrés. Sur le côté droit du chemin, derrière des immeubles curieux récemment construits, présence d’une disparition supplémentaire, se trouvait une maison strictement délabrée et abandonnée, et comme calcinée par je ne sais quelle fournaise indescriptible qui s’y serait invitée, et y jetant un coup d’œil, de pas trop près, je concluais que l’on ne pouvait tout simplement plus rentrer dans la place. Je continuais mon chemin saisi d’une sourde inquiétude lorsque j’arrivais à son deuxième tiers et là, l’antique maison du mâle, ayant disparue, je voyais à la place un petit pavillon minuscule que l’on eut cru sortit d’un de ces jeux d’enfants faits de brique de plastique. Il n’y avait plus la moindre trace de la maison du passé ni de ces évènements. Sans me retourner, je sortais du chemin. Le temps ici avait entièrement disparu, mais quelque chose était passé qui l’avait anéanti.

Il se réveilla avec ce sentiment que plus aucune force sauvage ni aucune loi naturelle ne dicterait ou ne conditionnerait jamais ses attitudes et ses comportements. Les derniers mots qu’il avait entendus dans sa psyché avant de s’éveiller avaient été funestes. Il avait ouvert les yeux, s’était redressé puis habillé mécaniquement sans autre pensée que celle d’emprunter un froid corridor dans la nuit sombre et pure. Il avait dévalé avec tenue et mollesse les escaliers de son immeuble, semblable à un morceau de latex, descendant sans un bruit marche après marche. À présent, il était remonté, l’esprit rempli d’obscurité calme et froide dans la nuit muette, un chat avait redressé l’oreille, alarmant la voix de son maître qui disait : « allons, Pussy, du calme, on croit toujours que l’on va te tuer ». Celui devant qui fuient les chats était allé jusqu’à sa boîte aux lettres et l’avait ouverte pour s’apercevoir qu’elle était vide. Il était prêt pour la nuit…

Aujourd’hui était comme un rêve et effectivement, mon esprit allait rêvant depuis la matinée dans l’enthousiasme de la chanson « Yesterday once more ». Mais vers le milieu de l’après-midi, je m’assoupissais sur mon lit et j’étais rattrapé par des visions contradictoires, liées à ce lieu de Sibérie que l’on appelle Toungouska. Et une voix intérieure me demandait d’être attentif à chaque détail et à chaque développement de ma vision. L’idée de cette idée, c’est qu’à l’évènement de mille neuf cent huit était liée l’origine vivante de ma vision et elle m’indiquait détail par détail des éléments de sa nature. Il me vint alors à la mémoire qu’une série des X-Files avait été dédiée il y a plus d’une vingtaine d’années à ces évènements dans la Toungouska, la chute d’un astéroïde géant ayant défriché alors la forêt sur de vastes distances. Je n’avais pas vu ces épisodes et j’en ignorais parfaitement la trame ainsi que la teneur. Mais pour me renseigner, à toutes fins utiles, j’allais à l’ordinateur pour y apprendre qu’il était question d’une vie extra-terrestre déposée sur Terre par cet astéroïde. Je fus frappé de stupéfaction à mesure que je prenais connaissance de chacune de ces informations détaillées : quelque chose me les avait indiqués au préalable, de sorte que j’en avais déjà parfaitement connaissance.

Arnaud avait été un bon, un fidèle ami aux premiers temps de l’adolescence. Mais Arnaud était désormais parti dans quelque ballon d’Alsace ou au loin, pour construire une autre vie, fuyant cette ville pourtant marquée de la gloire qui essaye de s’y accrocher de sa griffe, mais ou le vide a pourtant, à coups de boutoir, lui aussi fait sa place. Les temps changent et nous sommes au tournant de quelque chose, la puissance globale de l’Homme, intense, ascensionnelle, ayant modifié toutes les données traditionnelles. Je revois cette foi ultime des visites à Arnaud, lorsque je n’avais pas pu esquiver le visage de sa mère, le visage du démon, celui auquel tous nous devons nous confronter à la fin de toute chose, qui fait son office lorsqu’une situation qui courrait depuis des décennies est parvenue à sa fin ultime, sa fin dernière. « Non, il n’est pas là, il est parti Arnaud », m’avait-elle simplement déclaré derrière la fermeture de son portail électrique verrouillé. Le démon avait fait son office, et il ne me restait plus qu’à inscrire en moi une croix, la croix d’un carrefour et d’une autre voie à prendre. Arnaud avait disparu ; voilà à quoi sert le démon, il fait disparaître notre entourage humain pour toujours. La pluie rince à présent le monde dans la nuit obscure, mais l’eau abreuve notre chair. Quant à notre vie, elle est faite d’une étincelle qui ne rentre pas en contradiction avec cette eau. Les hommes ont vaqué dans le temps et tourné en un même lieu, d’une activité à l’autre. Mais ils l’ont fait parce que leur noblesse le leur indiquait là, c’est-à-dire le souci de bien faire, un souci pour la marche du monde et le bien de la planète. Je veux leur dire que l’expression de ce souci ne m’a pas échappé, leur noble effort n’aura été ni vain ni inutile. Désormais, le petit matin gravit les marches de la terrasse du café au flux d’un autre jour, et le cœur du patron et des clients n’est pas sec d’un certain enthousiasme tandis que des oiseaux semblent encore remuer et chanter pas très loin. Tout à l’heure, je reprendrai un café et un petit déjeuner complet, peut-être le premier de ma vie, et le vide n’aura pas été un vain mot, il sera resté mon confident. Nous avons été tirés d’une zone nébuleuse courant sur plusieurs décennies d’après-guerre, parce qu’il me semble indubitablement que quelque chose de titanesque est passé chez nous.

Le démon est partout, il frappe les Hommes dans leur fragilité. Il leur fait accomplir les pas d’erreur débile d’une chèvre trébuchant sur les chemins trop escarpés. Il leur fait accomplir de l’Irrémédiable, la souffrance de production d’un poison qui s’accumule dans leur existence, dans l’existence de la planète, et les détruit. Il s’amplifie inexorablement. J’avais cinq ans et c’était il y a plus de trois décennies et demie. Tandis que je jouais sagement scrutant les graviers de la cour de l’école, durant une kermesse, vint me perturber une petite enfant aux cheveux noirs et au regard voilé d’un mouvement circulaire et nébuleux. Je ne la connaissais pas et ne savais de quelle classe elle m’était descendue. Je ne l’ai plus jamais revue par la suite. « Ton père a une maîtresse », me dit-elle, sur un ton lunaire et félin, ce que je ne compris que partiellement parce que le mot lui-même ne m’avait pas encore été totalement révélé dans sa duplicité, et parce que cela eut-il été fait, que j’aurai encore douté de la véracité du fond. Je ne répondis rien et elle disparut dans quelque ombre d’enfer calme et limpide comme l’eau noire de la lune : c’était le mal pour le mal. Je soupesais les mots au fond de ma psyché et sans que je les comprenne totalement, je voyais que ceux-là étaient douloureux. Je comprenais à présent ces signifiants entachés de tromperie. Nous rentrions en fin d’après-midi dans la petite maison familiale que nous devions occuper depuis deux ans et demi, dans la chaleur et la lumière de ce mois de juillet. C’était la fin de l’année scolaire et déjà de nouveaux horizons m’appelaient pour la classe préparatoire dans une nouvelle école nichée au cœur des monts. Un temps nouveau s’apprêtait. Mais je bouillais en moi-même et je concluais qu’il fallait que je mette au clair les choses avec mon père, car je l’avais démasqué. Je profitais de la chance que ma mère, mon frère et un bébé, ma sœur, étaient absents, pour l’attendre en haut des marches de l’escalier. Celui-ci faisait un coude sur sa partie basse, et c’est là qu’au mur, un tableau était accroché, représentant à ma connaissance un chasseur du dix-neuvième siècle ou une vieille dame voilée de blanc habitée de sagesse résignée ou de sorcellerie. Ces deux horreurs sont dans ma famille depuis toujours. Rempli de fureur, depuis le haut de l’escalier, sur le palier, je catapultais dans la direction de cette face une brique de jeu en plastique en me demandant si elle allait le heurter. Je descendis voir pour m’apercevoir qu’elle avait nettement éventré la toile, mais je ne subirai nulle punition pour cette bêtise, car j’étais encore absolument seul dans la maison. J’attendais donc patiemment en haut des marches de l’escalier et alors résonnèrent les pas de mon père sur les marches en ciment de l’escalier du jardin, courant vers la véranda vitrée donnant sur la cuisine, près du pied de l’escalier où je me situais. Il apparut en bas de l’escalier. « J’ai une chose à te dire », lui déclarais-je, « tu as une maîtresse ». Alors, son visage fait d’une trempe de latex rosé demeurait impassible, mais il répondit par cette remarque la plus alambiquée et compliquée qui soit, manifestant que les choses étaient encore moins claires qu’elles n’auraient pu l’être. « Toi aussi tu as une maîtresse, les enfants ont des maîtresses et les adultes aussi, pour les choses qu’ils doivent apprendre. Tout le monde a une maîtresse ». Cette horrible remarque m’apparut avec la face révélée du démon, quand je vis en plus que dans son abjecte complexité elle cachait un mensonge. Dans le dos de mon père se tenait le large trou de ma bêtise qu’il ne voyait pas et pour laquelle je ne serai jamais puni. Devant lui se tenait la face du démon que je résolvais alors de punir jusqu’à la fin des temps, et je savais que de maîtresses, il n’en avait pas le commencement d’une ombre. Toutefois, le mal était assez grand, car les éléments de la confiance que je pouvais avoir en l’humanité s’avéraient assez faibles. Un matin, des années plus tard, j’entendais des heurts venant de la salle de séjour et descendant les escaliers, je me positionnais dans le dos de cette scène : mon père administrait l’éclat d’une dispute familiale à ma sœur effrayée.

« Tu arrêtes de pleurer, lui disait-il, sinon tu vas savoir pourquoi tu pleures ». De fait, elle hurlait davantage. Mais comme j’étais arrivé dans son dos et que ma posture furtive indiquait à ma sœur de ne pas révéler ma présence à mon père, je me dégageais de la situation sans être vu de lui. Je me faisais cette résolution que j’allais de toute manière taper le démon, et c’est ce que je demeure vigilant à effectuer. Je disais à ma conscience « tu comprends, je n’avais pas d’autre solution, et le choix était cornélien. Mais ce faisant, j’ai excédé la patience et la confiance que je pouvais accorder à ma propre vie. Je suis ainsi tombé malade ».

Je considérais donc mon existence selon une trajectoire sceptique. La solidité de ses fondations m’apparaissait douteuse dans leur profondeur. À l’âge de deux ans, ma mère me déposait, seul, dans un avion en partance pour la ville de Tarbes avec un paquet de bonbons dans les mains ; je devais aller y rejoindre mes grands-parents. Cinq ans plus tard, j’allais y chercher les étrennes de cent francs que m’offrait ma marraine. Je prenais ce billet plein de joie qui m’ouvrait les perspectives des plaisirs à venir et la liberté de définir par moi-même ce plaisir. Je concevais ce sentiment et ses pensées dans un esprit assez mûr pour mon âge et d’une certaine manière, déjà adulte. De retour, je le présentais à ma mère qui chercha à me l’arracher en prétextant l’achat d’un livre qu’elle voulait me faire lire. Je m’allongeais à terre et je roulais en boule, je me concentrais tout autour du billet fermement serré dans mes mains. Ma mère me secouait avec une force enragée pour me l’arracher et une effrayante fureur, je laissais aller le trésor, car je concevais cette nouvelle idée : j’avais peur pour ma mère si je décidais de me défendre franchement. Le billet était donc pris. Je recevais le livre avec une moue, feignant de ne pas m’apercevoir de la chose qui ne convenait pas : le démon était passé par là m’arrachant le cadeau de ma marraine ; trente-cinq ans passèrent et je ne l’ai plus revue. Cinq ans étaient passés, et vers mille neuf cent quatre-vingt-dix je recevais de sa part une bible dédicacée d’un mot que ma mère accaparait presque immédiatement. Je n’ai pas remercié ni donné suite parce qu’en mon for intérieur et mon inconscient, quelque part, peut-être, je tenais à éviter tout risque de propagation du problème, toute contamination du mal. Voici comment tout un décor avait été arraché. « Je trouve que tu manques de gaieté », me disait ma mère, « tu devrais sourire plus ». C’était dans la période où elle avait fait le choix de m’inscrire aux scouts sans me demander mon avis. Je prenais toute cette tragédie et la serrais profondément en moi, pour l’emporter et l’enfouir au loin. Tel était en ces années le visage de l’aiguillon dans mon expérience sensible.

Par ici, Pilate est passé, laissant une zone dépressionnaire, marque du démon, mais les eaux des pluies continuent de ruisseler autour de ce passage, menant à ses proches la désespérance. « Je voyageais enfant avec mon père au pays des arvernes. Nous accompagnions alors des commerçants romains sur les terres gauloises, des terres aux habitants opulents et enjoués. La civitas Arvenorum était pleine d’une jeune population gauloise blonde et rousse remplie d’un esprit de fête. Les filles étaient belles, les garçons portaient des braies colorées et chamarrées, de bandes horizontales blanches striées de bleu. L’odeur et les rires montant de nombreuses tavernes le disputaient aux parfums des commerces où l’on faisait rôtir les gallinacées, partout, on laissait jouer les enfants. Dans ce tableau, mon père me laissa côtoyer ces jeunes Celtes, mais ceux-là s’avérèrent bien moins amicaux que le contexte de joie omniprésente l’eu laissé penser : Ils étaient bien entre eux, mais ils ne l’étaient pas précisément en la présence de “l’Autre” ; et ils n’étaient pas dans leurs comportements autrement que s’ils eussent eu à cacher quelque chose d’eux même dont ils pouvaient avoir honte. Je suis un Romain, je ne peux nier cette identité. Et pourtant je suis né sur cette terre des Gaules dans la ville de Lugdunum dont mon père est un fonctionnaire et de laquelle nous préparons l’expansion de la civilisation latine. J’étais donc avec lui dans la civitas arvernorum et j’avais dans cette matinée suivi un groupe de jeunes trublions gaulois à travers les ruelles du quartier de Chamalières et nous remontions vers un autre lieu que l’on appelle le Beaumont. Or sur la route qui y chemine, le groupe de jeunes s’arrêta à l’embranchement d’un chemin forestier, se concerta un instant, puis choisit de s’engager sur la voie. Je les suivis. Nous avions fait quelques centaines de mètres lorsque nous atteignîmes une clairière dont une partie ressemblait à une carrière, il y avait deçà delà de grandes roches grises. Devant l’entrée d’un gouffre, une béance de deux mètres de profondeur, ombragée, je me tenais méditatif, lorsque l’un de ces garnements me poussa par-derrière et je tombais dans le gouffre. Je les entendis tous rire et s’enfuir en courant. Au fond du gouffre, je me retrouvais face à des objets de métal aussi noirâtres qu’ils étaient affreux. C’étaient des sortes d’idoles païennes, des coqs faits de cuivre portant la crasse sur eux d’une suie noirâtre, particulièrement dans leurs replis. J’étais effrayé. Sans savoir avec précision de quoi il s’agissait, je me dirigeais vers l’ouverture du gouffre et après quelques douloureux efforts je parvenais à m’en extirper. Je pense que tous ces Gaulois sont bons pour la domination de Rome et son empire sur eux. Toutes les façons noirâtres de ces objets hideux, je le savais, m’avaient transfiguré. Et avec calme et détermination, je voyais que j’allais participer à l’avènement sombre et froid de la loi romaine et de son glaive de fer sur toutes ces populations dissidentes ».

Je fis un rêve cette nuit dont je ne me suis pas encore expliqué la teneur. Dans une grande pièce bleutée, éclairée par des rayons de lumière tombant de fenêtres hautes-perchées, une scène de violence macabre se déployait devant mes yeux. C’était la charge parallèle des sept terreurs de l’enfer arrêtée par une pluie de flèches surgie dans son dos et saisie dans le moment suprême et intemporel de leur destruction. C’était sept combattants aux traits de visage inexpressif et suprêmes percés au ventre, au cou, au cœur, au pourtour du visage, de ces traits puissants qui venaient les surprendre par derrière tandis qu’ils se ruaient en épée et en arme les uns aux côtés des autres parallèles vers un point que je ne définis pas dans la pièce bleutée. Je me réveillais par la suite et investissais l’espace d’une petite salle de bain où je me lavais et me parfumais. Il était encore six heures du matin et je rassemblais mes affaires pour retourner à pied chez moi à mon domicile de Saint-Genis-Laval, profitant de la douceur de ce matin d’été. Je laissais ces quelques lignes devant la cafetière à l’attention de ma mère :

« Maman, je rentre chez moi, je te souhaite une bonne journée ». Puis je pénétrais dans une pièce où traînait absurdement une palette de peinture avec réservoir. L’objet était parfaitement sec et la couleur blanche de la peinture séchée sur le fond noir en plastique formait des volutes semblables à des vapeurs de café qui s’élèvent au-dessus d’un bol chaud. Je saisissais cet étrange objet et je le déposais au centre d’un grand plateau rond de cuivre tandis que je franchissais la salle de séjour. Je laissais là derrière moi la maison familiale et il m’apparut que je prenais en l’espace d’une demi-heure mes vacances d’été sous le signe du départ, et de l’échappée. Descendant les hauteurs de Francheville j’atteignais tranquillement Oullins où je rentrais dans une boulangerie parfumée pour acheter un croissant. Je ne pensais déjà plus au visage des butors exécutés dont la commissure des lèvres se tintait d’un petit filet de sang rouge qui les accompagnait dans la mort et la stupéfaction, et je le savourais. Ensuite, je remontais chez moi, et j’y restais quelques jours dans le calme et un certain dépouillement de tout. Que me réserve à présent la plaine claire obscure qui s’ouvre en dévalant devant la fin de la résurgence ? Que sera mon lot et quel sera mon sort maintenant devant les Hommes dont le mal comme le bien qu’ils produisent ne me touche plus vraiment ? Y aura-t-il pour moi une certaine place faite à l’aventure ? Je ne vais pas, à la manière dont on croupit quinze années au fond d’un cachot, rester éternellement là à ne rien faire de vraiment tangible, il faut que je fasse des choix, et il m’apparaît que ne pas les faire serait se conformer à une certaine condamnation que des âmes malveillantes ont formulée sur mon destin, désespérées qu’elles fussent de constater l’inexorable, l’insurpassable, l’éternelle vacuité du leur. J’ai la vie devant moi et il faut que j’en fasse quelque chose.

Je rencontrais Michel dans un organisme d’accompagnement psychiatrique que je fréquentais ces derniers temps. Il venait du Doubs, m’expliquait-il, et avait des « impatiences », c’est-à-dire des mouvements du corps qui le forçaient à se mettre dans telle ou telle autre posture, et notamment à opérer un savant geste de prière qui l’amenait à placer ses deux mains au-dessus de sa tête, bras tendus, en partant d’un grand élan de tout le corps qui précédait le moment où ses deux mains venaient se rejoindre dans les airs. Il me disait « tu vois moi j’ai des impatiences, toi tu n’en as pas. Ton corps reste stoïquement posé sur lui-même de manière cool, décontractée. Pour moi, le simple fait d’être est déjà une souffrance qui me porte à opérer une gestuelle spécifique. Tout est parti pour moi d’une journée où je conduisais ma BMW dans le Doubs. Tout d’un coup, au volant, j’ai eu le voile rouge et ma vision s’est brouillée et a disparu de mes yeux. J’étais accompagné de ma petite amie d’alors, passagère sur le siège de droite. Comme je n’eus plus la vision, je percutais un arbre et la voiture fut complètement démolie. Alors nous sortîmes et un passant dit à d’autres passants, de moi, “celui-ci, voyez-vous, il est fou” ; et à ce moment, je perdais connaissance et allais taper de la tête contre le rebord du trottoir. Je fus assommé ». C’était là ses derniers souvenirs du Doubs, et Michel avait par la suite été emmené dans un hôpital de la région de Lyon et il poursuivait le traitement en vue d’atténuer et résoudre ses crises d’impatience. Mais par la suite, je ne le croisais plus et depuis le temps a passé. J’ignore ce qu’il est devenu. Je ne sais pas non plus quel rôle cette société peut réellement encore donner à des gens comme nous. Je crois que nous sommes dans une forme de réalité, lorsque je pense à Michel et à ses postures religieuses, qu’elle ne veut pas voir, et sur les questions de laquelle elle achoppe simplement comme un moustique se tape sur le verre de l’ampoule qui lui interdit l’accès à la lumière proprement dite. Je crois que nous avons là une société foncièrement handicapée qui souffre de porter sur ses yeux un voile aveuglant, et qu’elle tourne autour de ce sens de la vie univoque qu’est l’amour sans parvenir à le saisir et à le rencontrer vraiment. Alors elle organise un simulacre d’amour, des mariages à buts natalistes, parce que l’humain doit bien rester sur Terre et assurer sa présence. Mais cette société ne rencontre pas le sens réel, comme elle capitule face à la réponse au questionnement de ses actes pour les personnes malades, qui tient à l’amour qu’elle peut leur porter, et se contente de pis-aller, de fausses solutions, voire d’options dangereuses pour tous. C’est bien là une société du malin, cet autre handicapé face à Dieu. Handicapée elle-même dans son fondement, elle veut s’occuper des personnes handicapées, et elle invente des pathologies ou des maux çà et là pour justifier ses actes et donc sa raison d’être. C’est bien une société du mal, fondée sur le vice et sur le mal, dans laquelle nous vivons. Et cependant, il y a de nombreux rayons de soleil qui filtrent et tombent à travers le tamis de la société, ce voile sombre et peu sensé : c’est un ensemble de bonnes volontés individuelles qui constituent autant d’actes d’amour. C’est le fait que beaucoup de personnes agissent en se disant qu’elles le font pour le bien, et qui vont encore elles-mêmes le faire. C’est la présence de gens bien autour de cette Terre. Il existe en vérité un troupeau de brebis perdues galonnées ou non comme il existe une armée de gens bien, qui fabriquent et rendent le bien au-delà des difficultés : ni la Bible, ni l’Évangile, ni les livres saints des grandes religions ne se sont trompés sur la question. Mais dans l’ensemble ceux qui accumulent sont ceux-là qui, non chaque fois, mais le plus souvent, rendent le mal, tandis qu’un marqueur qui se retrouve chez les gens de bien, est celui du dépouillement, et le plus souvent celui du désintéressement par rapport au matériel. Ainsi Jésus, avec deux mille ans d’écart, me semble arriver aux mêmes conclusions : ce monde (le matériel) n’est pas vraiment le nôtre, c’est-à-dire celui d’un seigneur auquel nous aspirons ; et si tu veux aller dans sa direction, ce qui est déjà une manière d’en faire partie, lève-toi et marche dans une autre direction et quitte-le. Le sens du matériel deviendra alors pourtant clair à lui-même, mais il me semble qu’il faut laisser les brebis de Dieu aller libres par les routes ; le seigneur saura bien à la fin réunir son troupeau.