Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

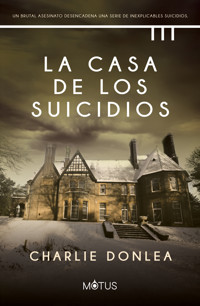

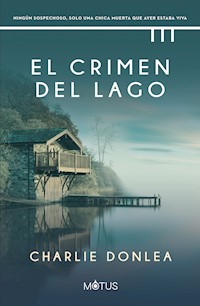

- Herausgeber: Motus

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Charlie Donlea

- Sprache: Spanisch

El sol se oculta en Sugar Beach, Santa Lucía, una de las playas más hermosas del Caribe. Él la espera en un pequeño mirador en la montaña, con dos copas de champagne listas, para celebrar el momento más feliz de su vida. No escucha los pasos a sus espaldas; solo siente el repentino golpe en la cabeza, la sangre que fluye de su cuerpo y, después, el empujón al vacío. El cuerpo de Julian Crist aparece flotando en el mar al amanecer. La policía detiene a Grace Sebold en pocas horas y la acusa del asesinato de su novio. Han pasado diez años y Grace no deja de buscar ayuda para demostrar su inocencia desde la cárcel en la isla. Mientras tanto, en Nueva York, la periodista de casos policiales Sidney Ryan toma una decisión: hará un documental en tiempo real sobre la historia de Grace. Se lanza a una vorágine de producción, viajes y entrevistas que le revelan que tiene entre manos algo mucho más grande que un éxito televisivo. Al avanzar en la investigación y a medida que descubre nuevos engaños en cada episodio de la serie, comienza a emerger algo siniestro. Millones de espectadores se preguntan: ¿Grace es inocente o una asesina despiadada? Para Sidney ya no se trata solo de la búsqueda de la verdad; ahora su propia vida está en peligro.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La sangre no perdona

Charlie Donlea

Traducción: Constanza Fantin Bellocq

Título original: Don’t Believe it

Edición original: Kensington Publishing Corp. Derechos de traducción gestionados por Sandra Bruna Agencia Literaria, SL

© 2018 Charlie Donlea

© 2024 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2024 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-84-19767-33-2

Para Red,pescador, padre, amigo.

DOCUMENTAL: película o programa de televisión que recrea —o se basa en— un hecho real, una época o la historia de una persona con precisión objetiva y sin elementos ficticios.Cambridge English Dictionary

En las películas de ficción, el director es un dios; en los documentales, Dios es el director.Alfred Hitchcock

Índice de contenidos

Portadilla

Legales

Dedicatoria

SUGAR BEACH, Santa Lucía, Caribe Oriental

Parte 1. El documental

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Deliberación del jurado día 1

Parte II. La presentación

Capítulo 11

La chica de Sugar Beach

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Deliberación del jurado día 2

Parte III. Un éxito de audiencia

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Deliberación del jurado día 3

Parte IV. EL otro lado

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Parte 5. De nuevo en la carretera

Deliberación del jurado día 4

Capítulo 59

Capítulo 60

Capítulo 61

Capítulo 62

Capítulo 63

Agradecimientos

Si te ha gustado esta novela...

Charlie Donlea

Manifiesto Motus

SUGAR BEACHSanta Lucía,Caribe Oriental

Cerro Gros Piton

Jalousie Plantation Resort

29 de marzo de 2007

La sangre era un problema.

Lo supe tan pronto como sentí que me salpicaba la cara. Le brotaba desde la línea de nacimiento del pelo y le corría por la mandíbula hasta caer sobre el acantilado de granito, al principio en esporádicas manchas rojas, como las gotas que preceden una tormenta, y luego en un chorro continuo, como si tuviera un grifo abierto conectado a la cabeza, en el punto donde yo lo había golpeado. Fue un error de juicio y de estrategia, lo que era una lástima, porque hasta el momento yo lo había hecho todo a la perfección.

Instantes antes, las suelas blandas de mis zapatos habían pisado el barro en la última curva de mi ardua subida al Piton. La adrenalina me corría por el cuerpo, lo que hacía que casi no hubiera tenido que esforzarme. Las endorfinas me serían de utilidad. Necesitaría de sus poderes analgésicos y energizantes para bajar la montaña tan rápido como la había subido. Matar a alguien requería perfección, manejo del tiempo y suerte. Esta tarde esperaba contar con las tres cosas.

Él apareció en mi campo de visión. Miraba hacia el borde y el sol alargaba su sombra, que parecía una pantera negra pintada en el suelo. Estaba de pie junto a la manta que había colocado sobre el saliente de granito; una botella de champán y dos copas aguardaban. Como telón de fondo, el sol se acercaba al horizonte y hacía resplandecer las calmas aguas caribeñas, movidas solo por un velero cuya velacolorida estaba hinchada por la brisa del atardecer.

El acantilado se elevaba treinta metros por encima del agua. Una caída vertical, con poca profundidad en la base de la montaña. No había forma de que el mar amortiguara sustancialmente su caída. Yo lo había confirmado el día anterior. Le había dedicado mucha reflexión a ese momento. Además de la profundidad del agua, calculé el tiempo que me llevaría trepar hasta el acantilado y volver a mi cabaña. Tracé la ruta que seguiría por el hotel. Tuve en cuenta factores inesperados, algo necesario para cualquier estrategia. Y, más importante aún, calculé el tiempo que pasaría con él sobre el acantilado. No sería mucho.

Desde mi escondite entre la vegetación, di unos pasos silenciosos hasta tenerlo lo bastante cerca como para tocarlo. Pero esa noche el contacto físico sería limitado; el contacto físico deja pistas, fibras y pruebas forenses. Mi arma me permitía mantenerme a una distancia prudencial. La levanté, hice una breve pausa en la cima del arco cuando tenía la mano extendida por encima de mi cabeza y la bajé con fuerza contra su cráneo. El impacto fue sólido. Un golpe directo que él no anticipó y que es probable que no haya sentido. Aparte de una rápida sinapsis que irradió a través de las neuronas de su sistema nervioso central, seguramente no sintió nada. No hubo dolor ni sufrimiento. A menos, claro, que siguiera consciente cuando cayó al vacío. Trato de no pensar en eso.

Comprendí enseguida que mi ataque había sido demasiado agresivo. Mi objetivo era dejarlo aturdido e incapaz de defenderse. En cambio, casi lo maté por el golpe. Con un movimiento reflejo, se llevó la mano a la nuca y cayó de rodillas. Esperé y observé, sin saber qué sucedería. Pareció darse cuenta de que lo que chorreaba sobre la roca era sangre y juntó fuerzas suficientes para levantarse, tambaleándose. Antes de que pudiera volverse, toqué con el pie la parte de atrás de sus pantalones y él desapareció. No lo oí aterrizar ni caer al agua. No me atreví a acercarme al borde del saliente por temor a que alguien que hubiera visto caer su cuerpo al agua, como un paracaidista cuyo equipo ha fallado, mirara hacia arriba y me viera sobre la roca.

Inspeccioné el acantilado y me esforcé por encontrar la mejor manera de reparar mi error. La sangre contaría una historia diferente de la que yo había planeado para esa noche. No tardé más que un segundo en tomar la decisión. Era imposible hacer desaparecer la sangre de la roca; no obstante, tendría que ocuparme de las salpicaduras sobre mi cara. Una cuidadosa inspección reveló que tenía sangre en el pecho y en la mano izquierda. También me percaté de que había manchas rojas sobre mi arma. Un lamentable error no forzado, producto de mi ansiedad. No tenía forma de resolver todos esos problemas. Opté por el más urgente: la sangre que me cubría, y encontré una solución. Me di la vuelta, dejando atrás el sol poniente y el acantilado manchado de sangre, y descendí corriendo el cerro Piton, pisoteando tierra y vegetación; bajé por la escalera hecha de roca y bambú y fui directo a la cabaña.

Cerro Gros Piton

El acantilado

29 de marzo de 2007

Julian Crist subió el cerro Gros Piton en el extremo sudoeste de Santa Lucía en poco menos de treinta minutos. Trepar a la cima era una excursión turística muy popular, y junto con su grupo, la habían hecho el día anterior. Esa tarde, sin embargo, Julian subió solamente hasta el acantilado Soufriere, un sitio que había encontrado el día anterior y le había parecido un lugar perfecto desde donde contemplar la puesta de sol.

Era una caminata sencilla que no requería más que seguir el sendero que serpenteaba alrededor de la base de la montaña. La parte más exigente de la caminata era una empinada subida por unos cincuenta escalones construidos en la ladera por los nativos de Santa Lucía, que habían utilizado rocas y cañas de bambú para crear una escalera transitable a través del escarpado desfiladero inferior.

Una vez que se dejaba atrás ese único desafío en el camino hacia el acantilado Soufriere, el resto de la subida era una tranquila caminata por un sendero de tierra que ofrecía ocasionales vistazos del mar Caribe y del lujoso hotel Jalousie Plantation. Era un recorrido pintoresco, pero cuando llegó a la zona despejada del acantilado, Julian supo que había elegido el sitio ideal para lo que tenía planeado. Se quitó la mochila de los hombros y extendió la manta sobre el saliente rocoso. Debajo de él se abría una vista prístina de Pitons Bay, donde en unos cuarenta minutos, el sol descendería por el cielo azul sin nubes hasta hundirse en el horizonte.

Miró su reloj. Para compensar sus tonterías, el entorno tenía que ser perfecto antes de que ella llegara. Había estado a punto de estropearlo todo ese mismo día. Se había equivocado al acusarla, sobre todo cuando él mismo estaba ocultando cosas. Pero esa noche se lo compensaría. Sacó dos copas de champán de su bolsa y descorchó una botella de Veuve Clicquot Etiqueta Amarilla, cuyo corcho salió disparado al aire y trazó un arco antes de desaparecer de la vista por el borde del acantilado. Se le revolvió el estómago al mirar el vuelo del corcho. Por vigésima vez desde que había comenzado a subir la montaña Gros Piton, Julian se palpó el bolsillo y pasó los dedos por los bordes para asegurarse de que no lo había perdido.

Con todo listo, Julian se sentó a un lado de la manta y contempló la puesta de sol. Un velero, con su vela hinchada por el viento, cruzaba la bahía. Hacia abajo, a su derecha, podía ver Sugar Beach y el pequeño grupo que se congregaba para ver la puesta de sol. Nunca había visto un lugar más hermoso en la Tierra.

Oyó el crujido de una rama detrás de él y se preguntó por un instante cómo habría llegado ella al acantilado sin que él lo intuyera. Antes de que ese pensamiento pudiera disparar una reacción de sus músculos, una descarga le recorrió el cuerpo. Comenzó en la cabeza, un rápido impacto que detuvo el tiempo y entorpeció sus movimientos, como si nadara en aceite. Solo la sangre que le caía por el pelo y la oreja hizo que su mente se centrara en el presente. Se tocó el lugar de la cabeza donde se había originado el impacto y logró volver a poner las manos delante del cuerpo cuando cayó de rodillas. A cuatro patas, vio cómo caía sangre sobre la roca mientras se inclinaba hacia delante, como un artista que deja que la pintura chorree sobre un lienzo. El sol destacaba su mano derecha, cuyos dedos eran puntas rojas brillantes que parecían pertenecer a otra persona.

Tambaleándose, volvió a ponerse de pie y dio pasos inciertos, dos hacia delante y uno hacia un lado, en un intento por girarse. Un empujón firme, de un zapato en la parte baja de su espalda, hizo que el cuello se le arqueara hacia atrás y lo impulsó hacia el borde del acantilado. Sintió que se le revolvía el estómago otra vez, como si volviera a ver caer el corcho del champán. Una imagen torcida de la ladera de la montaña, cubierta de exuberante follaje verde, llenó su campo de visión durante tres segundos antes de que el océano subiera a atraparlo.

En lo alto del acantilado de Soufriere, el sol poniente iluminaba la sangre derramada y arrojaba las sombras de la botella de champán y las dos copas sobre la roca. Esos tres objetos inanimados se extendieron a su máxima longitud, extrayendo de la luminosidad del sol la contradictoria oscuridad de sus sombras, hasta que una hora después se desvanecieron y se fundieron en la noche.

Gran Sala del Tribunal de Justicia

Tribunal Superior de Santa Lucía

Nueve meses después

La reportera de la NBC estaba delante de la cámara, micrófono en mano, con el Tribunal Superior de Santa Lucía como telón de fondo. El cámara hizo la cuenta atrás:

—Tres, dos, uno. —La señaló con el dedo.

—Nos acaban de informar que el jurado del caso de Grace Sebold ha vuelto a la sala. Han sido nueve largos meses para la familia de Julian Crist, que busca justicia por su hijo, asesinado aquí en Santa Lucía el marzo pasado. Julian, un estudiante de cuarto año del New York Medical College, apareció muerto la mañana del 30 de marzo, flotando en aguas de la famosa playa Sugar Beach, donde se habían reunido durante las vacaciones de primavera junto con sus compañeros de clase para celebrar la boda de una amiga. Si bien al principio se creyó que sufrió una caída accidental de uno de los legendarios cerros gemelos Twin Piton de Santa Lucía, la policía pronto comenzó a sospechar que había sido intencionado. Tras dos días de investigación, Grace Sebold, compañera de estudios y novia de Crist, fue arrestada y acusada de homicidio. Luego siguió un juicio intenso y en ocasiones descabellado en el Tribunal Superior de Santa Lucía. Hoy, el destino de Grace Sebold quedará decidido por un jurado de doce personas.

La reportera se llevó un dedo a la oreja.

—Me dicen que el jurado está a punto de entrar. Sigan con nosotros, que los llevaremos dentro del juzgado para escuchar el veredicto.

El equipo de producción hizo un corte y mostró el interior del juzgado, que estaba atestado de espectadores que ocupaban los asientos como en un servicio religioso de domingo. Reporteros y cámaras de la CNN, la BBC y FOX News se agolpaban contra la pared del fondo. Arrastrando los pies, los miembros del jurado se dirigieron a sus asientos; la sala zumbaba con silencioso nerviosismo, interrumpido ocasionalmente por el ruido de las cámaras de los fotógrafos que intentaban capturar gestos y expresiones faciales. Una puerta lateral se abrió ruidosamente en medio del silencio y un agente hizo entrar a Grace Sebold a la sala. Un frenesí se apoderó de la prensa, que luchaba por posicionarse para obtener la mejor foto de la enigmática Grace Sebold, descrita en los últimos tres meses como una combinación de brillante futura médica y cruel asesina.

El agente guio a Grace hasta donde estaba su abogado, sentado a una mesa delante del juez. El abogado se puso de pie al verla llegar y le susurró algo al oído. Grace asintió de manera sutil. El juez hizo sonar el martillo tres veces para llamar al orden al tribunal.

—Este es el Tribunal Superior de Santa Lucía, Distrito Sur, juzgando el caso de Santa Lucía contra Grace Sebold. —Miró al jurado—. Señor presidente del jurado, ¿han llegado a una decisión unánime en este caso?

—Sí, señoría —respondió el hombre, que sostenía una delgada carpeta en la mano.

El agente tomó la carpeta y se la entregó al juez, que la colocó sobre la mesa delante de él. Su expresión no reveló nada cuando la abrió y leyó el veredicto; inmediatamente después, levantó la vista hacia la sala atestada.

—Quiero pedirles a todos los que están presentes esta mañana que demuestren respeto hacia el Tribunal Superior evitando todo tipo de reacciones emotivas después de que lea este veredicto. También le voy a pedir a la prensa que se mantenga en el sector destinado a los medios y que por favor no cruce ninguno de los límites que se han establecido.

El juez bajó la vista hacia el veredicto e hizo una pausa breve antes de mirar a Grace Sebold.

—Señorita Sebold, por favor póngase de pie.

Grace obedeció y el silencio de la sala se quebró por el desagradable chirrido de las patas de su silla sobre las baldosas.

—En el caso de Santa Lucía contra Grace Sebold —dijo el juez—, en el cargo de homicidio en primer grado, el jurado encuentra a la acusada… culpable. —Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de aplausos por parte de la familia y amigos de Julian Crist y llanto y exclamaciones ahogadas de los padres de Grace Sebold.

—Por orden del Tribunal Superior, Grace Janice Sebold, ha sido usted declarada culpable de homicidio en primer grado y se alojará en el Centro Penitenciario Bordelais para aguardar la sentencia. Señorita Sebold, ¿comprende los cargos en su contra y los posibles castigos por haber sido encontrada culpable de dichos cargos?

Grace murmuró un “Sí” casi inaudible.

—¿Desea dirigirse al tribunal o al jurado, según su derecho?

Grace negó con la cabeza y murmuró “No”.

El juez golpeó el martillo tres veces mientras el abogado de Grace Sebold intentaba sostenerla. El peso del cuerpo inerte de ella era demasiado, de manera que la sentó en la dura silla de madera que había roto el silencio del salón unos minutos antes. El agente se acercó enseguida para levantarla con una mano debajo de la axila y llevarla nuevamente a la cárcel.

A pesar de los golpes de martillo del juez, los reporteros gritaban preguntas mientras Grace abandonaba el tribunal.

—¿Lo mataste tú, Grace?

—¿Eres culpable?

—¿Apelarás esta decisión, Grace?

—¿Te arrepientes de lo que has hecho?

—¿Quieres decirle algo a la familia de Julian?

Un reportero particularmente audaz se abrió paso hasta la barrera y se inclinó por encima de la barandilla de caoba para acercarse todo lo posible a la puerta lateral. El agente empujaba a Grace hacia la puerta abierta.

—¡Grace! —gritó el reportero, con una nota de urgencia en la voz que llamó la atención de ella e hizo que lo mirara. Cuando sus ojos se encontraron, el reportero empujó el micrófono por encima de la barrera, acortando la distancia entre él y Grace a unos treinta centímetros—. ¿Por qué mataste a Julian?

Ella parpadeó ante la franqueza de la pregunta. El agente apartó el micrófono con la mano y empujó a Grace por la puerta lateral, dejando atrás los gritos de los reporteros y el ruido de las cámaras.

PARTE 1EL DOCUMENTAL

CAPÍTULO 1

Aeropuerto Internacional de Hewanorra

Santa Lucía

Marzo de 2017

Diez años después

Sidney Ryan terminó de escribir en su portátil, guardó el archivo y cerró la tapa. Metió la mano debajo del asiento y lo guardó dentro del equipaje de mano. La molestia que sintió en los oídos le indicó que habían comenzado el descenso. Sacó una gruesa carpeta del bolso, la abrió y extrajo la primera carta que había dado comienzo a su viaje.

Querida Sidney:

Ha pasado mucho tiempo. ¿Quince años? Enhorabuena por todos tus éxitos. He seguido tu carrera muy de cerca, como podrás imaginar. Eres el paladín de los que no pueden ayudarse a sí mismos. Como sin duda sabrás, tus logros han resonado más allá de aquellos que se han beneficiado de forma directa. Para las personas como yo, cuyo destino se ha decidido hace mucho, representas la esperanza de que las cosas todavía puedan cambiar.

Daré por hecho que conoces mi historia. Y espero que esta carta llegue a tus manos. Eres, literalmente, mi última oportunidad. He agotado todas las instancias de apelación. Aquí no es como en Estados Unidos. En la última década he aprendido cómo funciona la justicia de Santa Lucía. Ya no quedan resquicios legales que buscar ni formalidades para seguir. De ahora en adelante, cuento con una sola cosa que puede ayudarme: una nueva revisión de las pruebas. Sin ella, pasaré la vida aquí. Pasan los años y siento que cada vez menos personas se ocupan de mi caso. Últimamente, parece que nadie me recuerda aparte de mi familia.

Te escribo, Sidney, para pedirte que pienses en ayudar a una vieja amiga. Por supuesto, comprendo que no puedas prometer nada. Tampoco tengo nada para ofrecerte a modo de compensación. Sin embargo, aquí estoy, escribiéndote. No tengo a nadie más a quien recurrir.

Mi abogado y yo podemos brindarte toda la información sobre mi caso. Tal vez, si la revisas toda, puedas encontrar lo que tantos otros han pasado por alto.

Te agradezco, Sidney, cualquier cosa que puedas hacer por una vieja amiga.

Cordialmente,

Grace Sebold

Sidney dobló la carta y miró por la ventanilla. El avión descendía suavemente como para aterrizar sobre el océano, cuando de repente apareció una pista de aterrizaje y lo dejó a salvo en tierra firme. Tras un recorrido de cinco minutos, la aeronave se detuvo cerca de las puertas de la terminal. Todos los pasajeros abrieron los compartimentos superiores y recogieron su equipaje. Sidney se dirigió a la puerta y salió a la escalera, donde el aire húmedo del Caribe enseguida le cubrió la piel con un brillo perlado. Bajó los escalones hasta la pista de aterrizaje y sintió el calor del asfalto como llamas invisibles a su alrededor. El equipo de grabación se ocupó del equipaje mientras ella entraba en la terminal. Media hora después de pasar por la aduana, Sidney rebotaba en el asiento de la furgoneta taxi mientras el conductor serpenteaba por las montañas de Santa Lucía y los caminos sinuosos que cortaban las laderas.

Durante el trayecto de casi sesenta minutos, solo vio montañas cubiertas de exuberante selva tropical. Por fin, el conductor cambió a una velocidad más baja y la furgoneta subió con dificultad por una pendiente empinada. Cuando llegaron a la cima del precipicio en las afueras de Jalousie Plantation, el océano se hizo visible al otro lado del valle. En pleno mediodía, el agua tenía un resplandor esmeralda y, desde una posición tan elevada, cerca de la orilla parecía pintada de un azul cobalto brillante, que se oscurecía a medida que el agua se hacía más profunda.

El conductor comenzó el descenso hacia el valle en dirección al hotel Sugar Beach. A diferencia del viaje que hasta ese punto se había caracterizado por una serie de subidas empinadas que el motor del taxi casi no había logrado dominar, el descenso al valle venía acompañado de un constante chirrido de frenos y giros lentos en las curvas cerradas. A medida que se adentraban en la cuenca, los dos picos volcánicos gemelos de Gros Piton y Petit Piton se elevaban a ambos lados. La naturaleza prehistórica de esos escarpados volcanes le daba a Sidney la sensación de estar entrando en el Parque Jurásico.

Finalmente, la furgoneta tomó un una última curva y los altos portones de hierro se abrieron cuando se acercaron a la entrada del hotel. Sidney deslizó la puerta del vehículo y, al salir, volvió a sentir el embate de la humedad.

—Señorita Ryan —dijo una empleada, mientras le alcanzaba una pequeña cesta con toallas de mano heladas—. Bienvenida a Sugar Beach.

Sidney se envolvió la toalla alrededor del cuello.

—El personal se ocupará de su equipaje —agregó la mujer, con un agradable acento caribeño—. Su empresa ya la ha registrado, así que su habitación está lista.

Sidney asintió y siguió a la mujer por un sendero bordeado de árboles cuya sombra ofrecía alivio del calor. La empleada señalaba las instalaciones mientras avanzaba.

—El spa está por allí —dijo, apuntando con el brazo—. Tiene fama mundial y es muy recomendable. Está construido dentro de la selva.

Sidney sonrió y asintió mientras observaba las estructuras similares a casas en los árboles construidas dentro de la selva y las escaleras de madera que bajaban hasta el suelo.

La mujer señaló en la dirección opuesta.

—Este sendero la llevará a la playa.

Las ramas de las palmeras colgaban sobre el largo sendero empedrado. Las hojas pesadas susurraban en la brisa marina; al final del sendero, un destello sol y oleaje resultaba casi invisible desde donde estaba Sidney.

Tomaron una última curva.

—Y aquí está su cabaña.

La mujer abrió la puerta y permitió que Sidney entrara en la elegante habitación, cuyos muebles eran blancos e inmaculados. El suelo de madera de cerezo oscuro brillaba en la luz de la tarde que se derramaba a través de las ventanas y puertas francesas.

—El bar está surtido con cualquier cosa que desee: agua, zumo y refrescos. También bebidas alcohólicas. Sus maletas deberían llegar pronto.

—Gracias —dijo Sidney.

Miró el letrero fuera de la puerta: 306.

—Sí —dijo la mujer, intuyendo la pregunta en los ojos de Sidney—. Esta fue la habitación en la que se hospedó ella.

Sidney asintió.

—Por favor, llame si necesita algo —agregó la mujer.

—Gracias.

Sidney cerró la puerta y permitió que el aire acondicionado le enfriara el cuerpo y le despegara la camisa de la piel. Miró alrededor de la habitación, desde los relucientes suelos de madera a las lujosas instalaciones del baño, a la terraza bañada por el sol y, finalmente, a la elegante cama con dosel, con su colcha color blanco brillante. Pasó la mano sobre la colcha antes de sentarse en el borde de la cama.

Diez años antes, Grace Sebold había dormido en esa misma habitación la noche en que Julian Crist fue asesinado.

CAPÍTULO 2

Sidney y su equipo caminabanpor los senderos serpenteantes del hotel que llevaban a la playa. Una vez que dejaron atrás la piscina, las zapatillas de tenis de Sidney se hundieron en la arena de Sugar Beach. A ambos lados, los picos volcánicos gemelos se elevaban hacia el cielo. A su derecha y hacia el norte, el Petit Piton; a su izquierda y hacia el sur, el Gros Piton. Entre los dos antiguos volcanes se extendían doscientos metros de playa de arena blanca que resplandecía bajo el sol caliente. Cerca del agua, donde las olas y la espuma la bañaban, la arena se veía más oscura, color caramelo.

—¿Señorita Ryan? —dijo un joven caribeño mientras se acercaba.

—Sidney. —Le estrechó la mano.

—Soy Darnell. Seré su guía en el día de hoy. ¿Estáis listos?

Sidney miró a sus cámaras y señaló los volcanes Piton.

—Filmad unas tomas —les indicó—. Desde la base al pico, con el cielo nublado. Tal vez algunas con efecto de cámara rápida para captar el paso de una tormenta tropical. Podría ser una buena promoción: un paisaje hermoso e instantes después, una tormenta feroz. Unas tomas aéreas funcionarían bien si conseguimos presupuesto para hacerlas. —Miró a Darnell—. ¿La caminata es difícil?

—¿Hasta la cima? —Sonrió. Sus dientes eran anchos y blancos—. Yeh, man, sí. ¿Hasta el acantilado Soufriere? Fácil.

—¿Fácil? —repitió Sidney.

—No hay problema. —Darnell señaló el bíceps de Sidney, luego tensó el propio y soltó una risa jovial—. Créame. No hay problema.

Media hora más tarde, habían terminado el papeleo necesario y firmado los formularios de exención de responsabilidades requeridos para participar de una caminata guiada por el Gros Piton. La subida a la cima era una excursión de todo el día que llevaba más de cuatro horas. Llegar al acantilado donde Julian Crist había sido asesinado requería treinta minutos de caminata por un sendero estrecho bordeado por vegetación exuberante, con vistas ocasionales de Pitons Bay hacia el norte y del lujoso complejo turístico Jalousie Plantation hacia el este.

Sidney y su equipo estaban a medio camino hacia el acantilado cuando llegaron a una escalera hecha de rocas con una barandilla de bambú. Con los años, la estructura había sido reforzada con barandillas adicionales y algunas rocas más. La escalera trepaba por un desfiladero empinado que habría sido demasiado difícil de atravesar de otro modo.

—Darnell —dijo Sidney mientras se acercaban a la escalera de la Edad de Piedra—, ¿ parte de la caminata se ha modificado en los últimos años?

—No. Está igual que siempre.

—Entonces, hace diez años, era la misma escalera.

—Yeh, man. Igual es igual.

Sidney dio instrucciones a su equipo.

—Filmad esto desde abajo hacia arriba y luego desde arriba hacia abajo. Capturad un punto de vista subjetivo, como subiendo por la escalera, sin nadie más en la toma. Y cronometradme el tiempo mientras subo. Haced unas pruebas más y tomad el tiempo promedio que lleva subir caminando, corriendo o esprintando.

Sidney subió por las rocas detrás de Darnell en la exigente primera parte de la caminata. Con una temperatura de treinta y tres grados y cien por cien de humedad, cuando llegó a la mitad de la escalera tenía la camiseta empapada.

Sidney, saludable a los treinta y seis años y en buen estado físico, recordó que era diez años mayor de lo que había sido Grace cuando supuestamente había hecho esa subida. Necesitó la ayuda de la barandilla de bambú para llegar a la empinada cima. Tuvo que aferrarse con ambas manos, una de cada lado, para impulsarse hasta el acantilado. Una vez allí, observó la plataforma de roca y luego volvió a bajar. Al pie de las escaleras, tomó el trípode de uno de los miembros de su equipo, lo extendió completamente, se lo colocó sobre el hombro y repitió la subida con una sola mano libre para aferrarse a la barandilla de bambú.

Una vez que quedó satisfecha con las pruebas, encontró a Darnell sentado a la sombra de un árbol.

—¿Cuánto falta?

—No mucho —dijo Darnell, y se alejó del tronco del árbol—. Unas pocas curvas y contracurvas.

Siguió a Darnell por el estrecho sendero de tierra hasta que tomaron una última curva. Allí la vegetación se abrió y apareció el acantilado: un saliente liso de granito color beis que reflejaba el sol de la tarde. Sidney caminó hasta allí, ya visualizando en su mente cómo podría presentar esa escena majestuosa y trágica a la vez.

—¿Es aquí? —preguntó, acercándose cuidadosamente al saliente.

—Yeh, man. —Darnell era más temerario y se dirigió sin vacilar hacia el borde—. Cayó por aquí. Directamente al agua. —Señaló más allá del saliente y golpeó la palma de una mano con la otra.

Sidney se detuvo a medio metro del borde, se inclinó hacia delante y, con cuidado, miró hacia abajo. El estómago se le subió a la garganta. Era una larga caída. Miró a sus espaldas. Los cámaras estaban llegando tras haber filmado la escalera desde los ángulos que ella había solicitado. Sidney se acercó a Leslie Martin, su compañera de producción, y se volvió para mirar el saliente, el acantilado y la vista prístina de Pitons Bay, resplandeciente bajo el sol de la tarde. Abrió los brazos.

—Necesito una toma de estas vistas. Perspectiva subjetiva, cuando tomas la curva y ves el claro, el acantilado y la bahía. Necesitaremos fotografías del ocaso también, con el sol en el fondo y sombras que se alargan hacia la cámara. Esa es la hora en que lo mataron.

—Ya imagino las imágenes de promoción —dijo Leslie—. Magníficas, pero estremecedoras.

Sidney asintió.

—Conseguid también una manta. Con una botella de champán y dos copas. Una toma baja, ¿de acuerdo? A nivel del suelo, con las copas en primer plano y la puesta de sol detrás.

—Eres genial. Me encanta —afirmó Leslie.

—Ha pasado mucho tiempo desde que el muchacho cayó al vacío —interrumpió Darnell—. ¿Por qué interesa tantos años después?

—Es una investigación.

—¿Para un libro?

—No, para una película.

La sonrisa de Darnell volvió a aparecer.

—¿Un largometraje?

—Un documental.

Sidney volvió al saliente rocoso mientras su equipo se preparaba para filmar la zona donde habían asesinado a Julian Crist. Disfrutó de un momento de soledad contemplando el océano y luego la playa Sugar Beach, donde los turistas paseaban de la mano y sus pisadas se desvanecían en la arena.

—De acuerdo, Santa Lucía. Cuéntame tu historia.

La chica de Sugar Beach

Episodio piloto

Basado en la entrevista a testigos de la escena

Estaban de celebración en Santa Lucía y habían elegido esa mañana, el día del vigésimo aniversario de su boda, para ver el amanecer. Con el contorno oscuro de los picos Piton que se elevaban a cada lado de Sugar Beach como guardianes nocturnos de anchas espaldas, la pareja se subió a sus kayaks antes de la madrugada. El cielo todavía estaba oscuro y la luna era la única luz que los guiaba con su brillo grisáceo sobre las aguas de Pitons Bay. Sugar Beach, situada al oeste de la isla, ofrecía la ubicación perfecta para las puestas de sol. Si querían ver el amanecer, los turistas tenían que conducir veinte kilómetros por terreno montañoso para llegar al lado este de Santa Lucía. La otra opción era hacerse a la mar. Una travesía a remo de ocho kilómetros por aguas calmadas llevaba a los kayakistas al extremo sur de la isla, más allá de Vieux Fort, y les ofrecía una vista ilimitada del horizonte hacia el este.

Encendieron sus linternas frontales cuando comenzaron a remar en la oscuridad, bordeando la costa alrededor del Gros Piton. Se mantenían a cincuenta metros de la orilla y remaban a un buen ritmo de casi tres nudos. Era un ejercicio exigente que ya habían hecho muchas veces. Remaban en formación de tándem; él iba adelante, para que ella pudiera aprovechar su estela. Tras una hora de remo, la oscuridad de la noche comenzó a desvanecerse y el cielo adquirió un brillo cerúleo. Después de recorrer cinco kilómetros, él se quedó atrás para que ella tomara la delantera hasta que vieron el extremo sur de la isla hacia el sudeste. Allí se abrieron y se alejaron de la costa en una línea más directa que más tarde les permitiría una clara visión del horizonte.

Cuando pasaron Vieux Fort, juntaron los kayaks y bebieron agua de sus botellas mientras flotaban en el mar Caribe. Recuperaron el ritmo de la respiración justo cuando el sol emergía del océano en un espectáculo magnífico. El sol perforó el horizonte, y ellos se besaron inclinándose sobre el borde de sus kayaks.

Diez minutos después, el sol brillaba con fuerza y su reflejo se extendía desde el horizonte, capturando los kayaks en su resplandor. Dieron la vuelta y comenzaron la travesía de regreso a Sugar Beach. Los picos gemelos, a lo lejos, funcionaban como carta de navegación. Con una corriente firme hacia el noroeste, les llevó poco más de una hora llegar a la base de Gros Piton, donde se acercaron a la costa y remaron alrededor de la base. Una última curva y apareció Sugar Beach. Todavía era demasiado temprano para que hubiera vida en el lujoso complejo turístico, y la playa estaba vacía salvo por unos pocos caminantes matutinos. Los bungalows estaban vacíos y en las cabañas no se veía actividad. Algunos empleados preparaban las hamacas y transportaban platos y vasos al bar de la playa.

La mujer deslizó el remo por el agua a su izquierda, luego hundió la otra punta a su derecha. Hacía tres horas que repetía el mismo proceso. Esta vez, sin embargo, el remo no se desplazó suavemente, sino que golpeó contra un objeto sólido. Ella dio un respingo, con temor de que un animal marino fuera a hacer volcar el kayak. Pero cuando miró hacia el agua, vio de inmediato que no era ningún animal.

Su grito casi hizo volcar a su marido, que iba unos metros por delante y se preparaba para bajar del kayak en el agua poco profunda de Sugar Beach. Hizo un rápido giro mientras su mujer seguía gritando, presa de un ataque histérico, y golpeaba el agua con el remo en un intento de alejarse de allí.

Cuando se acercó al kayak de ella, se le revolvió el estómago. El cadáver flotaba bocabajo, con los brazos y las piernas extendidos como los de un paracaidista en pleno vuelo. Un remolino turbio de sangre ensuciaba el agua transparente.

CAPÍTULO 3

—¿Por qué le interesa, señorita Ryan? —preguntó el inspector Claude Pierre.

Alto, delgado, con el pelo tan corto que dejaba a la vista el cuero cabelludo, Pierre había conducido la división de investigaciones de la fuerza policial de Santa Lucía durante las últimas dos décadas. Nacido y criado en Santa Lucía, era un producto de la isla y el sistema escolar y constituía un ejemplo de cómo el trabajo duro y la determinación podían llevar a un hombre a la cima de su profesión. Era lo mismo aquí que en cualquier ciudad grande de Estados Unidos. Sidney había investigado al inspector Pierre y sabía que era un hombre sumamente orgulloso de su patria y del papel que desempeñaba en ella.

—Estoy filmando un documental sobre Julian Crist y me gustaría hablar con quienes conocieron el caso. Con cualquiera que pudiera darme detalles.

—¿Cuál es el propósito del documental?

—Contar la verdad de lo que le sucedió a Julian Crist. Se verá en Estados Unidos. He venido a Santa Lucía en busca de hechos y detalles del caso, y para filmar y tomar fotografías. Mi estudio me ha otorgado un presupuesto modesto para traer a mi equipo y ver si tenemos suficiente como para lanzarlo.

—¿Suficiente qué, señorita Ryan? El caso de Julian Crist se cerró hace muchos años. La verdad ya se ha dicho.

—Suficiente intriga —aclaró Sidney.

El inspector Pierre sonrió.

—No sé si llamaría “intrigante” a la trágica muerte de un joven. Supongo que lo que busca es “perturbador” más que nada.

Sidney buscaba mucho más que una historia perturbadora. Buscaba fisuras en el caso, cosas que el inspector Pierre y sus colegas pudieran haber pasado por alto. Buscaba pistas que confirmaran la historia que había leído en los cientos de cartas que Grace Sebold le había enviado en los últimos dos años, en las que se aferraba a su inocencia y ofrecía numerosos ejemplos de por qué se había llevado mal la investigación del caso. Entonces, ¿buscaba algo intrigante o perturbador? Sidney jamás diría que las historias intrigantes no vendían, pero lo que realmente buscaba era cualquier cosa que pudiera mostrarles a sus jefes de la cadena televisiva para convencerlos de que se había cometido una grave injusticia.

A Sidney le habían encomendado la tarea de preparar el episodio piloto del documental sobre Grace Sebold que había propuesto. Luego, tras ver los primeros cortes, la cadena decidiría si emitirían el programa durante el verano. El documental, suponiendo que lograra ponerlo en marcha, sería el cuarto de Sidney. Sus dos primeras películas se habían transmitido por internet a través de un servicio de suscripción y la tercera fue un complemento del programa de noticias Eventos nacionales, que se transmitía en el horario de más audiencia; para Sidney había sido su primera incursión en la televisión. Había filmado, escrito y producido el especial de una hora, solo para desempeñar un papel secundario al de Luke Barrington, la cara principal de la programación estelar de la cadena, quien insistió en narrar la edición especial y terminó llevándose gran parte de los laureles por el éxito del documental. Aun así, a la cadena le gustó el trabajo de Sidney y la contrató para otra película. Su propuesta era una biografía que cubriera de manera amplia la vida de Grace Sebold, incluyendo la historia de amor de la joven con Julian Crist, su condena por el asesinato de su novio y los diez años que había pasado en una prisión de Santa Lucía, sosteniendo su inocencia en el espantoso crimen. Pero para conseguir que el proyecto fuera aprobado, Sidney necesitaba pruebas de que el caso de Grace Sebold se había llevado mal. Pruebas de que el Gobierno de Santa Lucía había culpado a Grace de un crimen que no había cometido. Pruebas de que diez años antes habían hecho suposiciones erróneas y cometido equivocaciones que le habían costado la libertad a una mujer inocente.

Sidney no tenía intención de compartir nada de esto con el hombre responsable de enviar a Grace Sebold a prisión. Para ocultarle sus verdaderos motivos a Claude Pierre, centraría las preguntas de ese día en Julian Crist.

—Perturbadores o no, inspector Pierre, estoy buscando hechos —dijo Sidney por fin—. Han pasado diez años desde que asesinaron a ese joven. Lamentablemente, Estados Unidos se ha olvidado de él.

Esta afirmación era, en gran parte, cierta. Estados Unidos había olvidado a Julian Crist, pero no su muerte. La cultura popular estadounidense recordaba solo que un estudiante de Medicina había sido asesinado en Santa Lucía y que su novia había sido condenada por el crimen. Julian Crist era una nota al pie en la historia de Grace Sebold. Ella había acaparado los titulares en la última década. Sus apelaciones y sus gritos de injusticia habían sido fuertes. El país la conocía como la chica atrapada en una tierra extranjera, acusada de un crimen que aseguraba no haber cometido.

Un condenado que gritaba su inocencia no era nuevo. Muchos delincuentes apelaban su condena. Aquellos que seguían las noticias sobre presos condenados injustamente sabían bien quién era Grace Sebold. De hecho, se habían creado páginas web para demostrar su inocencia. Se habían recaudado donaciones para ayudar en su defensa. Grace había tenido la suerte de caer bajo la mirada del Proyecto Inocencia, un grupo de control que trabajaba para anular las condenas de aquellos a quienes consideraban injustamente acusados y condenados. Este grupo había acogido a Grace Sebold bajo su ala años atrás y había llevado a cabo más de un ataque contra el sistema judicial de Santa Lucía, que, según sostenía el grupo, utilizaba técnicas de interrogatorio ilegales y testimonios falsos de testigos expertos para obtener una condena. El grupo afirmaba que el Gobierno de Santa Lucía estaba motivado por el deseo de resolver rápidamente el crimen de Julian Crist para que la isla no sufriera una caída del turismo. Pero a pesar de las enérgicas protestas, todos los intentos anteriores de liberar a Grace habían fracasado.

—Bueno —dijo el inspector—, no me he olvidado del señor Crist y tampoco lo ha hecho Santa Lucía. Sin embargo, soy consciente de la obsesión de los estadounidenses por los documentales sobre crímenes reales. Yo mismo he visto muchos de ellos. A la policía y la fiscalía no suelen presentarnos de manera favorable, sino más bien como irresponsables en nuestra búsqueda de justicia.

A pesar del relajado acento caribeño del inspector Pierre, Sidney percibió que no solo era un hombre orgulloso, sino también firme en sus convicciones. Era responsable de haber puesto a Grace Sebold tras las rejas y en la última década había soportado una gran presión. Hasta el momento, había logrado que el peso no lo aplastara.

—Por supuesto que no lo ha olvidado —dijo Sidney—. Por eso he venido a hablar con usted. Los estadounidenses solo conocen la historia de Grace Sebold. Solo conocen lo que ella afirma.

—Eso es una farsa. Pero aquí no es así. En Santa Lucía, la gente conoce al muchacho que fue asesinado. Y sabe que la persona que lo mató ha sido llevada ante la justicia.

—Entonces ayúdeme, ¿quiere? —insistió Sidney—. Hábleme sobre su investigación. Sobre lo que descubrió y cómo llegó a hacer justicia.

El inspector Pierre reflexionó durante un momento.

—He recibido mucha presión de un grupo de Estados Unidos que cree que esta mujer es inocente.

—El Proyecto Inocencia. Sí, lo sé.

—¿Su documental mostrará la verdad o lo que ellos creen que es la verdad? Porque le aseguro que la verdad sobre la señorita Sebold es abrumadora.

—Es lo que persigo —dijo Sidney—. La verdad. ¿Me ayudará a encontrarla?

Un vacío de silencio se extendió entre ellos. Sidney notó que el inspector Pierre no solo quería hablar, sino que además, después de tantos años, necesitaba contar su historia. Necesitaba defender sus decisiones y sus acciones. La idea de hacerlo en un documental que tal vez llegaría a un gran público fuera de su pequeña isla le resultaba atractiva.

Pierre asintió lentamente.

—La ayudaré.

La chica de Sugar Beach

Episodio piloto

Basado en la entrevista a Claude Pierre

Los agentes de la comisaría de la División Sur de Santa Lucía fueron los primeros en llegar al lugar y rápidamente acordonaron la zona, que incluía no solo Sugar Beach, sino también la base del Gros Piton. Siguiendo las instrucciones del médico forense de Castries, se le asignó a un agente de policía la desagradable tarea de permanecer metido hasta la cintura en el agua teñida de sangre, y sujetar con las manos enguantadas el talón del zapato del difunto para evitar que la marea se lo llevara mar adentro. Finalmente, alrededor de las 09.00 llegó Claude Pierre y tomó el control de la escena.

—Señor —dijo el gerente del hotel cuando Pierre pidió hablar con él—. ¿Cuándo cree que la playa volverá a estar abierta y en funcionamiento?

Pierre lo miró con los ojos oscuros entornados por la incredulidad.

—Acaban de descubrir el cadáver de un hombre flotando cerca de su playa. Pasará un tiempo. Ahora voy a necesitar una lista de todas las personas que se alojan en el hotel. Y quiero saber si algún huésped ha desaparecido o no se sabe dónde está.

—Sí, señor. Sacaré un registro del ordenador. Todavía es temprano, así que muchos de nuestros huéspedes no están despiertos.

—¡Pues empiece a golpear puertas, hombre! Este es el único hotel que hay en esta playa y es bastante probable que uno de sus huéspedes esté muerto. Hágalo ahora, por favor.

—Señor —dijo otro policía—. El doctor Mundi ha llegado.

—Llévelo a la playa —ordenó el inspector Pierre.

Momentos después, Emmanuel Mundi se encontraba en Sugar Beach y miraba hacia el agua. Hizo un gesto al policía que sostenía el talón del hombre muerto.

—Tráigalo aquí.

—Espero no contaminar nada —dijo el policía mientras arrastraba el cuerpo hacia la orilla

El doctor Mundi observó la playa.

—La escena ya está gravemente contaminada —respondió el forense.

Se giró e hizo otro gesto, esta vez a su equipo, que esperaba más arriba en la playa, en dirección al hotel.

—Necesitaremos fotos —les dijo, mientras se acercaban a la orilla.

Los técnicos forenses tomaron fotos del hombre muerto que flotaba bocabajo en el océano. La muerte y el agua salada le habían blanqueado la piel de los brazos y las piernas desde donde sobresalían por las mangas de la camisa y los pantalones cortos. Hinchada y empapada de agua, la pálida franja de piel entre el cuello de la camisa y la línea del cabello parecía masa de pan cruda lista para entrar en el horno. El equipo del doctor Mundi giró cuidadosamente el cadáver sobre la espalda, para exponer el rostro y el pecho. Tomaronmás fotosy luego introdujeron el cuerpo en una bolsa de vinilo negro. Los técnicos la acarrearon por la playa y la subieron a la zona de la piscina, donde una camilla esperaba en tierra firme. La cargaron en la parte trasera de un tuk-tuk y transportaron al muerto por las empinadas subidas del complejo hasta el aparcamiento, donde se encontraba la furgoneta del doctor Mundi. A estas alturas, algunos huéspedes se habían enterado de la actividad policial y habían visto la cinta delimitadora de la escena del crimen en la playa. Reunidos en pequeños grupos, susurraban sobre lo que podría haber sucedido.

—¡Inspector!

Pierre levantó la mirada desde la playa y vio a un joven policía sobre un promontorio rocoso cerca de la cima de Gros Piton. Tenía las manos alrededor de la boca a modo de megáfono.

—¡Suba y venga a ver esto!

El inspector Pierre trepó al acantilado del Gros Piton y miró hacia el mar Caribe, donde dos buzos flotaban en la superficie, buscando en el agua poco profunda cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. La unidad de criminalística rastrillaba la arena de Sugar Beach en busca de pruebas. Sobre el acantilado, Pierre ordenó a sus asistentes que guardaran en bolsas la manta que cubría la roca, la botella y las dos copas que habían quedado allí en inquietante soledad.

Él ya había colocado doce señalizadores en forma de V alrededor del saliente rocoso, rotulados con números. El primero estaba junto a una mancha de sangre sobre la roca; había otro junto a más sangre acumulada en otra parte de la roca. También había señalado una huella de calzado en la tierra. Pierre permaneció inmóvil mientras un policía tomaba fotos de todas las zonas marcadas por los señalizadores amarillos. Otro filmaba meticulosamente la escena completa, abarcando todo el acantilado, de un extremo al otro y captando también la manta, el champán y la sangre. El vídeo era para que los detectives pudieran revisar más tarde la escena en busca de pistas que quizás hubieran pasado por alto la primera vez. No tenían idea de que, una década después, esa filmación se mostraría en los televisores de Estados Unidos como parte de un documental.

El doctor Mundi subió al acantilado, se paró junto a Pierre y miró también hacia abajo, donde habían encontrado el cadáver en el agua.

—¿Te parece que podría tratarse de un simple accidente? ¿Tal vez demasiado alcohol y poco equilibrio?

—No, a menos que haya escupido sangre antes de caer. —Pierre señaló las salpicaduras sobre el saliente rocoso.

El doctor Mundi observó la docena de señalizadores amarillos, que sugerían un crimen. Asintió.

—Muy bien. Examinaré el cadáver en la morgue.

—Un suicidio, tal vez —aventuró Pierre—. Pero eso no explica la sangre.

—Pronto lo sabré —dijo el doctor Mundi.

—Mantenme informado.

—Lo mismo digo. —El doctor Mundi abandonó el acantilado y bajó a la playa.

—Inspector —dijo el policía joven, acercándose a él—. Al parecer, falta uno de los huéspedes del hotel.

—¿Su nombre?

—Julian Crist. Un estadounidense.

CAPÍTULO 4

—Sí —dijo el inspector Pierre después de que se sentaron a la mesa de reuniones, con sendas tazas de café frente a ellos.

El café era una bebida curiosamente popular en Santa Lucía, un país con una temperatura diaria promedio de casi treinta grados. Sidney pidió filmar la entrevista desde diversos ángulos. El primero era una toma por encima del hombro de ella, que captaba las respuestas del inspector de manera directa, con una vista ocasional de Sidney de espaldas. Otros puntos de vista provenían de un segundo cámara, que se movía de un lado a otro: grababa durante unos minutos y después cambiaba a una nueva ubicación que de vez en cuando tomaba la cara de Sidney mientras hacía las preguntas, pero que mayormente se concentraba en Claude Pierre.

—Después de que encontraran el cadáver de Julian, nos dieron el aviso para ir a la escena —relató Pierre—. Despejamos y acordonamos la playa y llamamos al médico forense para que se ocupara del cadáver. También a nuestro equipo de criminalística.

Sidney tenía apuntes sobre el regazo, que el cámara se cuidaba de no mostrar. El objetivo, cuando Sidney aparecía en la escena, era dar la apariencia de una periodista neutral que preguntaba con curiosidad sobre el caso.

—¿Qué recuerda de aquella mañana en relación con el cuerpo de Julian Crist?

—Cuando llegué, el cadáver flotaba en aguas poco profundas cerca de la playa. Hasta el día de hoy recuerdo cómo estaba invertido. Los pies estaban hacia delante y el torso y la cabeza estaban hundidos, como si el mar quisiera llevárselo, pero la playa no lo permitiera.

—¿Recuerda algo específico sobre el cadáver en sí?

—Recuerdo muy bien el golpe en la cabeza. Fue lo que más me llamó la atención cuando el equipo forense lo arrastró hasta la playa.

—Se determinó que Julian había muerto de un golpe en la parte posterior del cráneo. ¿Es correcto?

—Sí. Pero aquella mañana, en la escena, supusimos que había caído desde el Gros Piton.

—¿Y por qué lo supusieron?

—Se hospedaba en el hotel y el Gros Piton es una atracción muy popular. Era una suposición razonable, teniendo en cuenta la naturaleza tranquila y aislada del complejo turístico.

—¿Y cuándo dejaron de creer que se había tratado de un accidente y determinaron que había sido un homicidio?

—Cuando descubrimos sangre en el acantilado.

—La sangre que encontraron —dijo Sidney, imaginando las fotos de la escena del crimen que se mostrarían sobre el audio de su entrevista— ¿fue lo que lo hizo sospechar que había sido un crimen?

—Por supuesto. Si, como supusimos al principio, Julian hubiera caído de manera accidental, no habría manera de explicar las manchas de sangre.

—Una vez que encontraron la sangre, dieron por sentado que alguien lo había golpeado.

—Correcto.

Sidney esperó antes de hacer la siguiente pregunta.

—La noche en que mataron a Julian Crist había más de cien huéspedes en el hotel. ¿Cómo llegó tan rápidamente a la conclusión de que había sido Grace Sebold?

La chica de Sugar Beach

Episodio piloto

Basado en la entrevista a Claude Pierre

Grace Sebold estaba sentada en una pequeña sala de reuniones detrás del mostrador de recepción, donde la policía de Santa Lucía había montado una improvisada zona de interrogatorios. Alrededor de una mesa había tres sillas: dos de un lado para Pierre y su asistente, y una solitaria silla frente a ellos, donde se sentaba el sujeto a quien interrogaban. Grace fue la primera a quien llamaron, y la seguiría una larga lista de personas durante el resto del día.

—¿Cómo conoció al señor Crist? —preguntó Pierre con tono pragmático y profesional. Estaba sentado con las manos sobre la mesa y los largos dedos entrelazados. Su asistente tomaba frenéticas notas en un cuaderno. En el centro de la mesa había una grabadora que registraba el interrogatorio.

—Era mi novio.

—¿Y cuál era el motivo de su visita a la isla de Santa Lucía?

El marcado acento caribeño, junto con el nerviosismo de Grace, hacían que le resultara difícil entender al detective.

—¿El motivo de qué? —preguntó con voz tensa, al borde de las lágrimas otra vez. Había estado llorando toda la mañana y había sucumbido a la histeria cuando el tuk-tuk que transportaba la camilla había pasado junto a su grupo. Para entonces, había corrido el rumor de que Julian había desaparecido y habían encontrado un cadáver en la playa.

—¿Por qué está aquí, señorita Sebold? —preguntó el inspector Pierre con más vehemencia—. ¿De vacaciones?

—No. Es decir, sí, una amiga se casó hace un par de días. Estamos aquí por la boda.

—¿Estamos? ¿Quiénes?

—Eh… Julian y yo vinimos juntos. Pero nos encontramos aquí con mis padres y mi hermano. Y todos mis amigos.

—¿Cómo se llama la amiga que se casó?

—Charlotte.

—¿El apellido?

Grace negó con la cabeza.

—Disculpe, no entendí qué me preguntó.

—¿Apellido? —repitió Pierre en voz más alta.

El encantador acento caribeño que tanto le había agradado a Grace en el personal del hotel ahora se había convertido en un desagradable obstáculo que le costaba superar.

—El nombre completo de su amiga —dijo el asistente con voz serena y menos impaciente.

—Ah, Brooks. Charlotte Brooks.

—¿Cómo se conocieron usted y la novia?

—Charlotte y yo somos amigas desde el instituto. Hace unos… ¿cuántos? ¿Diez años? Yo fui su dama de honor.

—Visto que ha sido su dama de honor —prosiguió Pierre—, ¿puedo suponer que usted y la señorita Brooks son amigas íntimas?

—Es una amiga —respondió Grace—. Una amiga querida.

—¿Su mejor amiga?

Grace vaciló.

—Es una amiga cercana, sí.

—¿Por qué viajan con usted sus padres y su hermano?

—Nuestras familias son amigas —respondió Grace—. Mis padres y los de Charlotte. Mis padres estaban invitados a la boda.

—¿Dónde estuvo anoche, señorita Sebold?

—Aquí, en el hotel.

—¿Dónde, exactamente? Cuénteme cómo fue su día.

Grace se humedeció los labios y se pasó un dedo debajo del ojo derecho para secar la última lagrima.

—Estuvimos en la piscina por la tarde.

—De nuevo, señorita Sebold, el plural. ¿Quiénes?

—Todos nosotros. Julian y yo y todos nuestros amigos. Luego comí tarde con mis padres y mi hermano. Cerca de las tres. Después me fui a mi cabaña a ducharme.

—¿El señor Crist comió con ustedes?

—No. Tenía algo planeado. Así que me dijo que saltaría la comida con mis padres para hacer los preparativos.

—¿Qué estaba planeando, señorita Sebold?

—No estoy segura. Una cena, creo. Me pidió que me encontrara con él en el acantilado del Piton.

El inspector Pierre se enderezó en la silla.

—¿En el Gros Piton?

—Así es.

—¿Y se encontró usted con él?

Grace negó con la cabeza.

—No.

—¿El señor Crist le pidió de encontrarse allí y usted se negó?

Grace volvió a sacudir la cabeza.

—No, tenía planeado encontrarme con él, pero Marshall se puso enfermo y tuve que quedarme con él.

—¿Quién es Marshall?

—Mi hermano pequeño.

—¿Cuántos años se llevan?

—Solo uno. Tiene veinticinco.

—Su hermano, que es un adulto, se puso enfermo y usted tuvo que atenderlo. ¿Cuál era la naturaleza de su indisposición?

—Tuvo una convulsión. Tuve que quedarme con él hasta que pasara.

Pierre frunció el ceño.

—¿Una convulsión?

—Sí —respondió Grace—. Tiene… —Grace tamborileó los dedos sobre la mesa para ordenar sus pensamientos—. Tiene un problema de salud. Las convulsiones son habituales, pero cuando llegan, necesita ayuda. Así que me quedé con él.