9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ronin-Hörverlag, ein Imprint von Omondi GmbH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Zwei Schicksale – eine Wahrheit. Nachdem zwei Mädchen verschwunden sind und die Hoffnung, sie lebend zu finden, schwindet, taucht plötzlich eines von ihnen wieder auf. Megan verarbeitet ihre Erlebnisse in einem Buch – das zu einem Bestseller wird und ihr zu Ruhm und Reichtum verhilft. Doch wie ein Schatten liegt das Verschwinden des anderen Mädchens, Nicole, über dem Ganzen. Nicoles Schwester – die Forensikerin Livia Cutty – will nun herausfinden, was geschehen ist. Alles deutet auf einen Serientäter hin. Und je tiefer sie gräbt, desto deutlicher wird, dass der wahre Schrecken noch vor ihr liegt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titel

Widmung

Motto

Die Entführung

Die Flucht

Die Buchtour

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Sommer 2016

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Teil 2

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Sommer 2016

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Teil 3

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Sommer 2016

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Teil 4

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Sommer 2016

Kapitel 33

Teil 5

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Teil 6

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Danksagung

Über den Autor

Weitere spannende Titel – auch als Hörbuch

Oder sie stirbt

Was nicht vergessen wurde

Impressum

Cover

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Inhaltsbeginn

Impressum

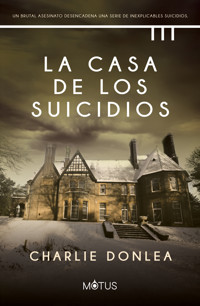

Spurlos – Das Mädchen, das verschwand

Charlie Donlea

Aus dem Englischen von Barbara Först

Für Mary

Schwester, Cheerleader, Freundin

Amazing grace how sweet the sound

That saved a wretch like me

I once was lost but now I’m found

Was blind but now I see

Die Entführung

Emerson Bay, North Carolina

20. August 2016

23.22 Uhr

Die Dunkelheit war immer schon Teil ihres Lebens gewesen.

Stets hatte sie die Dunkelheit gesucht, war von ihr angelockt worden. Hatte sich von der Finsternis auf eine Weise beschützt gefühlt, die den meisten Menschen fremd ist. Seit Kurzem verstieg sie sich dazu, die Dunkelheit als ihre Freundin zu bezeichnen, die Schwärze des Todes dem Licht des Lebens vorzuziehen. So war es zumindest bis zum heutigen Abend gewesen. Bis sie vor diesem Abgrund stand, der leer und tot war wie eine Nacht ohne Sterne. Und als Nicole Cutty sich in dieser Schlucht zwischen Leben und Tod wiederfand, wählte sie das Leben. Und rannte wie der Teufel.

Da sie keine Taschenlampe hatte, stürmte sie wie blind aus dem Haus hinein in die Nacht. Er war nur eine Armeslänge hinter ihr, und sie war so aufgeregt, dass sie zunächst die falsche Richtung einschlug. Dann aber sah sie ihren Wagen im schwachen Mondschein und rannte auf ihn zu, fummelte wie rasend am Türgriff, bis sie endlich die Fahrertür aufbekam. Die Schlüssel hingen am Zündschloss. Der Motor sprang kreischend an, sie legte den Gang ein und trat so vehement aufs Gas, dass sie beinahe in den anderen Wagen gefahren wäre. Ihre Scheinwerfer erweckten die tintenschwarze Nacht zum Leben, und aus den Augenwinkeln sah sie kurz sein Hemd aufblitzen, als er um die Haube des Fahrzeugs herumkam. Nicole konnte nicht mehr ausweichen. Sie spürte den Aufprall, der Wagen schaukelte entsetzlich, als die Reifen über den Körper rollten, dann gewannen sie erneut Bodenhaftung. Nicole reagierte instinktiv. Sie drückte das Gaspedal durch und beschrieb eine enge Kurve, dann raste sie die schmale Straße entlang. Nur fort von hier!

Sie verriss das Lenkrad, als sie schlitternd auf den Highway bog, und wurde von den schlingernden Hinterrädern auf dem Fahrersitz hin- und hergeschleudert. Der Tacho zeigte eine Geschwindigkeit von über achtzig Meilen an. Prüfend beugte sie den Arm, an dem er sie festgehalten hatte; es würde einen heftigen Bluterguss geben. Immer wieder schaute sie in den Rückspiegel. Nach zwei Meilen drosselte Nicole endlich das Tempo. Dass sie entkommen war, brachte ihr keine Erleichterung. Zu viel war passiert, als dass sie sich den Schrecken dieser Nacht durch Flucht entziehen konnte. Sie brauchte Hilfe.

Als sie auf die Straße bog, die zum Strand führte, hakte Nicole im Geiste die Leute ab, die sie nicht um Hilfe bitten konnte. So funktionierte ihr Denken nun mal, es war stets dem Negativen zugewandt. Bevor sie entschied, wer ihr beistehen könnte, schloss sie zunächst die Menschen aus, deren Hilfe ihr eher zum Nachteil gereichen würde. Zum Beispiel ihre Eltern. Und die Polizei. Ihre Freundinnen wären möglicherweise infrage gekommen, aber sie waren Schwächlinge und regten sich viel zu leicht auf. Sie würden schon die Panik kriegen, bevor Nicole auch nur einen Bruchteil der Geschichte erzählt hatte. Sie zerbrach sich den Kopf, wobei sie stur die einzige Möglichkeit ignorierte, bis sie alle anderen ausgeschlossen hatte.

Nicole hielt kurz an dem Stoppschild, dann fuhr sie weiter und nahm ihr Mobiltelefon vom Sitz. Sie brauchte ihre Schwester. Livia war älter und klüger. Vernünftiger. Wenn sie die letzten Jahre ausblendete – die Distanz, die zwischen ihnen entstanden war –, dann wusste Nicole, dass der einzige Mensch, dem sie ihr Leben anvertrauen konnte, ihre Schwester Livia war. Und auch wenn sie sich dessen nicht sicher sein konnte, blieb ihr keine andere Wahl.

Sie presste das Handy ans Ohr und horchte dem Läuten nach, während die Tränen über ihre Wangen strömten. Es war kurz vor Mitternacht. Nicht weit von hier feierten sie eine fröhliche Strandparty.

»Geh ran, geh ran, geh doch ran. Bitte, Livia!«

Die Flucht

Zwei Wochen später

Wald bei Emerson Bay

3. September 2016

23.54 Uhr

Sie zog sich den Jutesack vom Kopf und schnappte nach Luft. Ihre Augen mussten sich erst an das Licht gewöhnen. Amorphe Schatten tanzten in ihrem Blickfeld, während die Dunkelheit schwand. Sie horchte, ob sie seine Schritte vernahm, hörte jedoch nur den rauschenden Regen. Sie ließ den Sack fallen und schlich auf Zehenspitzen zur Tür des Bunkers. Überrascht stellte sie fest, dass diese einen Spalt offen stand. Sie steckte ihren Kopf durch und schaute in den schwarzen Wald, wo der Regen auf die Bäume prasselte. Sie stellte sich eine Kamera vor, die auf ihren Augapfel gerichtet war, während sie durch den Türspalt spähte. Die Kamera würde langsam zurückzoomen, die Tür, den Bunker, dann die Bäume zeigen und zum Schluss ein Satellitenbild des gesamten Waldes. Sie kam sich klein und schwach vor, als sie sich dieses Bild vorstellte, ganz allein in einem Bunker tief im Wald.

Sie überlegte, ob dies ein Test sein sollte. Wenn sie aus der Tür trat und in den Wald hineinging, bestand die Möglichkeit, dass er dort bereits auf sie wartete. Doch wenn er die Tür offen gelassen und ihr vorübergehend die Fußschelle abgenommen hatte, so war dies sein erster Fehler und die einzige Chance, die ihr seit zwei Wochen geboten wurde.

Mit zitternden, immer noch gefesselten Händen stieß sie die Tür vollends auf. Zuerst kreischten die Angeln vernehmlich, dann wurde das Geräusch vom prasselnden Regen übertönt. Sie wartete einen Augenblick, von neuerlicher Angst übermannt; sie presste die Lider zusammen und zwang sich zum Denken, zwang sich, die von Beruhigungsmitteln hervorgerufene Betäubung abzuschütteln. Die unendlichen Stunden der Dunkelheit in dem Keller kamen ihr wieder in den Sinn, blitzten vor ihrem inneren Auge auf wie ein Gewitter. Und ebenso das Versprechen, das sie sich selbst gegeben hatte: Wenn sich auch nur die geringste Möglichkeit zur Flucht ergäbe, würde sie loslaufen, ohne zu zögern. Vor Tagen schon hatte sie beschlossen, dass sie lieber um ihre Freiheit kämpfen wollte, statt wie ein folgsames Lamm zur Schlachtbank zu trotten.

Sie tat einen zögerlichen Schritt aus dem Bunker heraus in den dichten Regen, der ihr eiskalt ins Gesicht fiel. Einen Augenblick lang badete sie in dem eisigen Schwall, der die Reste ihrer Benommenheit vertrieb. Dann rannte sie los.

Im Wald war es finster und der Regen ein wahrer Wolkenbruch. Die gefesselten Hände vor sich ausgestreckt, versuchte sie ihr Gesicht vor peitschenden Zweigen zu schützen. Sie stolperte über einen Baumstamm und rutschte auf glitschigem Laub aus, rappelte sich wieder auf. Sie hatte die Tage sorgsam gezählt und glaubte inzwischen, zwölf Tage vermisst zu sein. Vielleicht auch dreizehn. In dem dunklen Keller, wo ihr Kidnapper sie gefangen hielt und wo er ihr zu essen gab, mochte sie durchaus einen ganzen Tag verschlafen haben. Heute hatte er sie in den Wald gebracht. Die Angst hatte sie überwältigt, während sie im Kofferraum hin- und hergeschleudert wurde, ein Gefühl der Übelkeit hatte ihr gesagt, dass nun das Ende nahte. Doch jetzt winkte die Freiheit; irgendwo jenseits des Waldes, jenseits von Nacht und Regen konnte sie ihren Weg nach Hause finden.

Blindlings stürzte sie in diese und jene Richtung, bis sie glaubte, völlig die Orientierung verloren zu haben. Dann aber vernahm sie das Dröhnen eines Sattelschleppers, der mit seinen breiten Reifen eine Gischtspur in die Straße pflügte. Keuchend rannte sie auf das Geräusch zu und krabbelte die Böschung zu dem zweispurigen Highway hoch. In der Entfernung sah sie eben noch die roten Schlusslichter des Trucks.

Taumelnd rannte sie mitten auf die Straße und jagte den Rücklichtern hinterher, als wäre es noch möglich, sie einzuholen. Der Regen peitschte ihr ins Gesicht, auf das verfilzte Haar, durchweichte ihre schäbigen Klamotten. Barfuß kam sie in einem halb schiebenden, halb taumelnden Gang vorwärts, denn sie hatte sich bei ihrer rasenden Flucht durch den Wald einen tiefen Schnitt im rechten Fuß zugezogen. Eine gewundene Blutspur blieb hinter ihr zurück, die der Regen rasch vom Asphalt spülte. Von der Furcht bedrängt, er könnte jeden Moment aus dem Wald hervortreten, ihr den Jutesack wieder über den Kopf ziehen und sie in den fensterlosen Keller zurückschleppen, trieb sie sich an.

Vollkommen dehydriert und halluzinierend glaubte sie schon, dass ihre Augen ihr einen Streich spielten, als sie ein kleines weißes Licht sah, das noch ein ganzes Stück entfernt war. Sie stolperte darauf zu, und auf einmal teilte sich das Licht und wurde größer. Sie blieb mitten auf der Straße stehen und schwenkte ihre gefesselten Hände über dem Kopf.

Das Auto fuhr langsamer, dann wurden die Scheinwerfer aufgeblendet, und sie stand im grellen Licht da, mitten auf der Straße in durchnässter Kleidung und barfuß, mit zerkratztem Gesicht und Blutspuren an Hals und T-Shirt.

Der Wagen hielt an. Die Scheibenwischer schoben wahre Wasserfluten beiseite. Dann ging die Fahrertür auf. »Sind Sie okay?«, brüllte der Mann, um den tosenden Sturm zu übertönen.

»Ich brauche Hilfe«, sagte sie.

Das waren die ersten Worte, die sie seit Tagen gesprochen hatte. Ihre Stimme war rau und krächzend, der Hals trocken. Der Regen, so stellte sie jetzt erst fest, schmeckte wunderbar.

Der Mann kam näher, er erkannte sie. »Meine Güte! Der ganze Bundesstaat ist auf der Suche nach dir.« Er legte den Arm um sie und führte sie zum Auto, half ihr behutsam auf den Beifahrersitz.

»Fahren Sie!«, sagte sie. »Er kommt. Ich weiß es.«

Der Mann flitzte auf die Fahrerseite und legte den Gang ein, noch bevor er die Tür zugeschlagen hatte. Er wählte die 911, während er den Highway 57 entlangraste.

»Wo ist deine Freundin?«, fragte er.

Das Mädchen schaute ihn an. »Wer?«

»Nicole Cutty. Das andere Mädchen, das entführt wurde.«

Die Buchtour

12 Monate später

New York

September 2017

8.32 Uhr

Megan McDonald saß kerzengerade auf dem Stuhl und sah Dante Campbell zu, die ihre Interviewnotizen durchging, während sie ohne Protest den Puderquast der Stylistin an ihrer Nase duldete. Um sie herum herrschte das Chaos einer Livesendung: Die Producer bellten Befehle, dass das Licht noch nicht in Ordnung sei, und beschwerten sich, dass nach dem Werbeblock zu wenig Zeit bleibe. Megan hatte versucht, die Schultern zu heben und gegen ihre Nervosität anzuatmen, doch diese Übungen hatten ihr lediglich eine Verspannung in den Nackenmuskeln beschert. Sie erschrak, als plötzlich noch eine Maskenbildnerin erschien und sich anschickte, auch ihre Wangen mit einem Pinsel zu bearbeiten.

»Tut mir leid, Süße, das glänzt zu sehr. Augen zu.«

Megan schloss gehorsam die Augen, während die Frau ihr mit dem Quast übers Gesicht fuhr. Eine körperlose Stimme hinter den Fernsehkameras zählte einen Countdown herunter. Megans Mund wurde papiertrocken, und ihre Hände begannen merklich zu zittern. Die Leute von der Maske zogen sich zurück, und plötzlich saß Megan allein im gleißenden Scheinwerferlicht Dante Campbell gegenüber.

»Fünf, vier, drei, zwei ... Sie sind auf Sendung.«

Megan steckte ihre zitternden Hände unter die Oberschenkel. Dante Campbell sah direkt in die Kamera und sprach mit der geübten Betonung und Modulation, über die Moderatoren im Frühstücksfernsehen verfügen. Campbells Show zählte in dieser Sparte zu den Spitzenreitern.

»Wir alle kennen die erschütternde Geschichte von Megan McDonald. Eine junge Vorzeigeamerikanerin, die Tochter des Sheriffs von Emerson Bay, entführt im Sommer 2016. Jetzt, ein Jahr danach, hat Megan ihr Buch Vermisst veröffentlicht, den wahren Bericht über ihre Entführung und ihre mutige Flucht.« Dante Campbell löste den Blick von der Kamera und lächelte ihrem Gast ermutigend zu. »Megan, willkommen in meiner Sendung.«

Megan schluckte schwer an dem trockenen Nichts in ihrer Kehle, das sie beinahe zum Würgen brachte. »Danke«, stieß sie hervor.

»Das ganze Land und vor allem Emerson Bay brennen seit mehr als einem Jahr darauf, Ihre Geschichte zu hören. Was hat Sie dazu gebracht, sie nun endlich mit uns zu teilen?«

Seit Megan ihre Zustimmung zu dem Interview gegeben hatte, hatte sie fieberhaft überlegt, was sie nur sagen sollte. Sie konnte der berühmten Dante Campbell doch nicht die Wahrheit verraten: Dass dieses Buch die einfachste Methode gewesen war, um die Trauer ihrer Mutter zu lindern und sich selbst ein wenig Luft zum Atmen zu verschaffen. Es war einfach nötig gewesen, sich die Mutter, die vor Sorge und Angst geradezu neurotisch geworden war, für ein paar Monate vom Hals zu schaffen.

»Die Zeit war reif dafür.« Damit entschied sie sich für die Antworten, die am wenigsten Diskussionen hervorrufen würden. »Ich habe das alles erst verarbeiten müssen, bevor ich bereit war, darüber zu sprechen. Die Zeit habe ich gehabt, und nun bin ich so weit, dass ich über meine Erlebnisse sprechen kann.«

»Zeit, um alles zu verarbeiten, und Zeit, um heil zu werden, nehme ich an«, ergänzte Dante Campbell.

Natürlich, dachte Megan. Immerhin ein volles Jahr, so viel Zeit sollte wohl reichen, um sich von einem traumatischen Erlebnis zu erholen. Wenn sie jetzt nicht wie auf Kommando heil und glücklich und erholt aussah, dann durfte sie damit rechnen, dass Dante Campbell – die Königin des Frühstücksfernsehens – eine fasziniert-böse Miene aufsetzte und Details aus ihr herausquetschte. Bitte, dachte Megan, versichern Sie Ihrem Publikum doch noch einmal, dass ich jetzt vollkommen heil und wiederhergestellt bin.

»Das auch, ja«, gab sie zu.

»Ich bin sicher, dass man lange braucht, um eine solche Erfahrung zu verkraften, und in gewisser Weise könnte es von therapeutischem Nutzen sein, die Ereignisse in einem Buch aufzuarbeiten, so wie Sie es getan haben.«

Megan hätte am liebsten die Augen verdreht. Für den Prozess des Schreibens waren ihr viele Adjektive eingefallen. Therapeutisch gehörte allerdings nicht dazu.

»Das stimmt.« Sie lächelte mit fest zusammengepressten Lippen. Dies war Megans neues Lächeln, es wollte einfach nicht besser gelingen. Wie anders als das Strahlen auf den Fotos ihres Highschool-Jahrbuchs, in dem sie kürzlich geblättert hatte. Damals hatte sie mit offenem Mund gelächelt, und ihre makellosen weißen Zähne waren zwischen ihren Lippen zu sehen gewesen. Sie hatte versucht, dieses offenherzige Lächeln von früher nachzuahmen, aber es ging einfach nicht. Deshalb hatte sie das neue geprobt. Mit geschlossenem Mund, die Mundwinkel leicht gehoben. Fröhlich. Die Leute kauften es ihr ab.

»Was können die Leute von Ihrem Buch erwarten?«

Megan wusste es nicht genau, denn allzu viel davon hatte sie ja gar nicht geschrieben – diese Ehre gebührte ihrem Therapeuten, der nur in einem kurzen Satz im Klappentext erwähnt wurde.

»Es, ähm, umfasst die Nacht, in der es passierte.«

»Die Nacht, in der Sie entführt wurden«, präzisierte Dante.

»Ja. Und meine zwei Wochen in Gefangenschaft. Es geht auch um meine Gedanken während dieser Zeit. Darum, wo ich mich befand, und um meine vergeblichen Fluchtversuche. Und dann schließlich die Nacht – Sie wissen schon –, als ich aus dem Wald herausgekommen bin.«

»Die Nacht, in der Ihnen die Flucht gelang.«

Megan zögerte. »Ja«, sagte sie schließlich. »Das Buch dokumentiert meine Flucht.« Wieder lächelte sie mit schmalen Lippen. »Und es gibt noch ein Kapitel über Mister Steinman.«

Auch Dante Campbell lächelte. Mit sanfter Stimme sagte sie: »Der Mann, der Sie auf dem Highway 57 gefunden hat.«

»Ja. Er ist mein Held. Und auch der Held meines Vaters.«

»Das glaube ich gern. Wir haben Mister Steinman auch ein Mal in der Sendung gehabt. Kurz nachdem Sie heimgekehrt waren.«

»Habe ich gesehen. Ich war froh, dass er die Anerkennung bekam, die ihm zusteht. Er hat mir damals das Leben gerettet.«

»Wahrhaftig.« Dante konsultierte kurz ihre Notizen, dann schaute sie lächelnd auf. »Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich die ganze Nation in Sie verliebt hat. Unzählige Menschen möchten wissen, wie es Ihnen geht und was Sie im Leben vorhaben. Können sie darüber etwas in Ihrem Buch erfahren? Haben Sie Zukunftspläne?«

Megan zog eine Hand unter dem Bein hervor und wedelte in der Luft herum; die Bewegung half beim Denken. »Es steht eine Menge darüber drin, was seit jener Nacht passiert ist, ja.«

»Mit Ihnen und Ihrer Familie?«

»Ja.«

»Und mit den laufenden Ermittlungen?«

»Soweit wir darüber informiert sind, ja.«

»Wie schwer wiegt es für Sie, dass Ihr Entführer immer noch auf freiem Fuß ist?«

»Sehr schwer, aber ich weiß, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihn zu fassen.« Megan nahm sich vor, ihrem Dad für diese Antwort zu danken. Er hatte sie ihr am Vorabend eingetrichtert.

»Bevor Ihnen dies angetan wurde, waren Sie bestrebt, ein Studium an der Duke University aufzunehmen. Wir würden alle gern wissen, ob Sie immer noch an ein Studium denken.«

Megan rieb die Zunge an der Innenseite ihrer Lippen, die sich wie Schleifpapier anfühlten. »Ähm, ich habe mich, nachdem das passiert war, ein Jahr freistellen lassen. Ich wollte jetzt im Herbst anfangen, aber das hat nicht geklappt. Ich konnte einfach ... nicht alles rechtzeitig hinkriegen.«

»Es muss sicherlich schwer sein, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Doch soweit ich gehört habe, hat die Universität Ihnen Freiräume gewährt, die sich ganz nach Ihrer Bereitschaft richten, das Studium aufzunehmen.«

Megan hatte schon lange aufgehört, verstehen zu wollen, warum die Menschen von ihrer Entführung dermaßen fasziniert waren, so erpicht auf Details ihrer Gefangenschaft. Und warum sie nun einfach weitermachen sollte, als ob nichts geschehen wäre. Megan hörte auf, dieses merkwürdige Verhalten zu hinterfragen, als sie endlich die Motive dahinter verstanden hatte. Wenn sie ihr Studium aufnahm und ein ganz normales Leben führte, dann konnten die Schaulustigen, die sich an den tristen Details ihrer Entführung ergötzt hatten, wieder in Frieden mit sich leben. Megans Normalität war dann der Freibrief, um sich die eigene Neugier zu vergeben. Wenn ein Entführungsopfer gebrochen war, wenn sein Leben unwiederbringlich zerstört war und nie mehr das alte sein würde, dann war der Hunger auf die Story schlicht nicht zu akzeptieren. War das Opfer hingegen geheilt, kam es mithilfe einer therapeutischen Aufarbeitung seiner Erlebnisse wieder auf die Beine und nahm ein vielversprechendes Studium auf, war es ein Erfolg ... dann, ja dann konnten sich die Leute wie Maden an der saftigen, morbiden Story laben und danach sauber und strahlend davonflattern wie frisch geschlüpfte Schmetterlinge.

Megan McDonald musste eine Erfolgsgeschichte sein. So einfach war das.

»Ja«, erwiderte sie schließlich. »Die Duke hat mir viele Optionen für das nächste Semester und sogar für das nächste Studienjahr angeboten.«

Wieder lächelte Dante Campbell, während sie Megan sanft musterte. »Sie haben furchtbar viel durchgemacht und sind für alle überlebenden Opfer einer Entführung ein wahres Vorbild. Ihr Buch wird für sie ein Leuchtfeuer der Hoffnung sein. Möchten Sie eines Tages wiederkommen und uns mehr erzählen? Uns auf den neuesten Stand bringen?«

»Selbstverständlich.« Wieder lächelte Megan dünn.

»Megan McDonald. Ich wünsche Ihnen alles Gute.«

»Danke.«

Nachdem sie noch einmal wiederholt hatte, dass nun das Buch Vermisst auf dem Markt war, kündigte Ms Campbell die Werbeunterbrechung an, und im Studio hallten erneut die Stimmen aus dem Dunkel hinter den Kameras.

»Das haben Sie wirklich gut gemacht«, sagte Dante Campbell.

»Sie haben überhaupt nicht nach Nicole gefragt.«

»Hatte mit dem Timing zu tun, Honey. Wir hatten uns ein wenig verplaudert. Aber wir stellen den Link zu Nicole auf unsere Website.«

Und schon war Dante Campbell aufgestanden und eilte hinaus, wobei sie sich mit einem sanften Klaps auf Megans Schulter verabschiedete. Megan, die auf dem leeren Stuhl gegenüber sitzen geblieben war, nickte verständnisvoll. Im heutigen Interview hatte es nur um die netten Details gehen können. Um die aufbauenden Dinge. Um eine heldenhafte Flucht, eine glänzende Zukunft und um die Mädchen, denen Megans Buch helfen würde. Das heutige Interview war der Abschluss des Dramas um Megan McDonald, und es hatte mit einem Erfolg zu enden. Es durfte keines der hässlichen Elemente enthalten, die immer noch über jenen Sommer im Umlauf waren. Besonders nicht über Nicole.

Denn Nicole Cutty war und blieb verschwunden. Nicole Cutty war keine Erfolgsgeschichte.

Teil 1

»Ein Leben mag enden, der Fall jedoch kann ewig existieren.«

Gerald Colt, Rechtsmediziner

Kapitel 1

September 2017

Zwölf Monate nach Megans Flucht

»Warum gerade Rechtsmedizin?«

Diese Frage war Livia Cutty bei jedem Bewerbungsgespräch für eine Doktorandenstelle vorgelegt worden. Sie pflegte dann zu antworten, dass sie Familien helfen wolle, den Verlust eines Angehörigen zu akzeptieren, dass sie ganz allgemein eine Liebe zur Wissenschaft hege und die Herausforderung annehmen wolle, nach Antworten zu suchen, wo andere lediglich Fragen sehen.

Dies waren gute Antworten, Antworten, wie sie wohl die meisten ihrer Kollegen gaben, die sich ähnliche Doktorandenstellen gesichert hatten. Doch Livia glaubte, einen besseren Stand zu haben als alle Fachkollegen. Es gab einen Grund, warum Livia Cutty so begehrt war, warum sie jede Förderung und Versetzung, für die sie sich beworben hatte, auch bekommen hatte. Sie besaß den erforderlichen medizinischen Abschluss und hatte ihr praktisches Jahr im Krankenhaus mit Erfolg beendet. Sie hatte Studien veröffentlicht und von sämtlichen Chefärzten hervorragende Belobigungen erhalten. Doch es lag nicht an diesen Auszeichnungen allein, denn viele ihrer Kollegen besaßen ähnliche Lebensläufe. Bei Livia Cutty spielte noch ein anderer Faktor eine Rolle: Sie hatte eine Geschichte.

»Meine Schwester wird seit einem Jahr vermisst«, sagte Livia bei jedem Gespräch. »Ich habe mich für die Forensik entschieden, weil meine Eltern und ich eines Tages einen Anruf erhalten werden. Man wird uns mitteilen, dass ihre Leiche gefunden wurde. Und wir werden wissen wollen, was ihr zugestoßen ist. Wer sie entführt hat, und was ihr angetan wurde. Ich will, dass diese Fragen von einem Menschen beantwortet werden, dem sie etwas bedeutete. Der Mitleid mit ihr hat. Der die Geschichte in der Leiche meiner Schwester lesen kann. Und da ich die entsprechende Ausbildung besitze, will ich dieser Jemand sein. Wenn ich eine Leiche bekomme, die viele Fragen aufwirft, dann will ich diese Fragen für die Angehörigen mit der gleichen Sorgfalt, dem gleichen Mitgefühl und Fachwissen beantworten, die ich mir von demjenigen erhoffe, der mich möglicherweise eines Tages wegen meiner Schwester anruft.«

Als die Angebote eintrudelten, wägte Livia ihre Optionen ab. Und je länger sie überlegte, desto deutlicher zeichnete sich eine Wahl ab: Raleigh in North Carolina lag nahe an Emerson Bay, dem Ort, wo sie aufgewachsen war. Es war ein angesehenes und bestens finanziertes Begabtenprogramm, das zudem von Dr. Gerald Colt geleitet wurde, der in der Welt der Forensik als Pionier galt. Livia schätzte sich glücklich, Teil seines Teams zu sein.

Ein weiterer Grund, der für Raleigh sprach, war die voraussichtliche Anzahl von 250 bis 300 Obduktionen während des Ausbildungsjahres. Es bestand also durchaus die Chance – wenngleich Livia sich deswegen auch quälte –, dass ein Jogger über ein Grab im Wald stolperte, in dem sich die sterblichen Überreste ihrer Schwester befanden. Jedes Mal, wenn eine nicht identifizierte weibliche Leiche ins Schauhaus gerollt wurde, musste Livia die bange Frage aushalten, ob es sich möglicherweise um Nicole handelte. Meist reichte ein erster Blick in den schwarzen Leichensack, um diese Angst zu vertreiben. In den zwei Monaten, die sie jetzt am Rechtsmedizinischen Institut arbeitete, waren viele Jane Does hereingekommen, doch alle waren am Ende identifiziert worden. Nicole war nicht unter ihnen gewesen. Livia wusste sehr gut, dass sie möglicherweise ein ganzes Berufsleben lang auf Nicole warten müsste, doch jener Tag lag in einer nebelhaften Zukunft, war ein Moment, der auf ungewisse Zeit verschoben war. Livia würde zwar auf diesen Moment hinarbeiten, ihn jedoch nicht herbeisehnen.

Denn dieser Moment war weniger wichtig als die Arbeit an sich. Wenn Livia einen ungewissen Punkt in der Zukunft anvisierte, dann deshalb, weil ihr diese Haltung half, nicht vor Reue zu vergehen. Sie musste den Schmerz so weit mildern, dass sie mit ihm leben konnte. Die Arbeit verschaffte ihr ein Ziel. So konnte sie sich sagen, dass sie etwas für ihre jüngere Schwester tat, denn früher hatte sie weiß Gott nicht genug für Nicole getan – damals, als es noch etwas genützt hätte. Immer wieder träumte Livia von ihrem Handy, auf dessen Display Nicoles Name aufleuchtete, während es unablässig vibrierte und klingelte.

Livia hatte ihr Smartphone in jener Nacht in der Hand gehalten, jedoch beschlossen, Nicoles Anruf nicht anzunehmen. Mitternacht an einem Samstagabend war sowieso nie ein guter Zeitpunkt, um mit Nicole zu telefonieren, und Livia hatte an jenem Abend beschlossen, das Drama, das sich am anderen Ende der Leitung abspielte, einfach zu ignorieren. Dafür musste sie jetzt mit der Ungewissheit leben, ob ihre kleine Schwester vielleicht noch am Leben wäre, wenn sie auf den Anruf reagiert hätte.

Wenn Livia sich also einen Zeitpunkt in der Zukunft vorstellte, wo sie Erlösung finden mochte, wo sie ihrer Schwester mit Hand und Geist beistehen konnte, dann fand sie darin den nötigen Antrieb, um weiterzumachen.

Nach der Morgenrunde mit Dr. Colt und den anderen Doktoranden machte sich Livia an die Obduktion, die ihr für diesen Tag zugeteilt war. Der einfache Fall eines Junkies, eine Überdosis. Die Leiche lag auf Livias Seziertisch, und aus dem offenen Mund ragte noch die Intubationssonde, die vom vergeblichen Rettungsversuch der Sanitäter zeugte. Dr. Colt setzte voraus, dass eine Routineobduktion innerhalb einer Dreiviertelstunde beendet war, und Menschen, die sich mittels goldenem Schuss ins Jenseits befördert hatten, fielen in diese Kategorie. Zwei Monate nach ihrem Eintritt ins Rechtsmedizinische Institut hatte Livia ihre ursprüngliche Zeit von über zwei Stunden pro Sektion bereits auf anderthalb Stunden gesenkt. Fortschritte waren alles, was Dr. Colt von seinen auszubildenden Pathologen forderte, und Livia Cutty erfüllte diese Erwartung.

Heute brauchte sie eine Stunde und zweiundzwanzig Minuten, um die externen und internen Untersuchungen der Heroinüberdosis auf ihrem Tisch durchzuführen. Die Todesursache war Herzstillstand aufgrund akuter Opiatvergiftung. Todesart: Unfalltod.

Livia schloss gerade ihren Bericht im Zimmer der Doktoranden ab, als Dr. Colt an die offene Tür klopfte.

»Wie war Ihr Morgen?«

»Eine Überdosis Heroin, nicht sehr spektakulär«, bemerkte Livia hinter ihrem Schreibtisch.

»Wie lange?«

»Eine Stunde und zwanzig Minuten.«

Dr. Colt schob nachdenklich die Unterlippe vor. »Und erst seit zwei Monaten dabei. Das ist gut! Besser als alle anderen.«

»Sie haben nicht gesagt, dass es ein Wettbewerb ist.«

»Ist es auch nicht«, sagte Dr. Colt. »Trotzdem sind Sie bislang die Siegerin. Könnten Sie heute noch eine Obduktion vornehmen?«

Die Chefärzte führten pro Tag mehrere Sektionen durch, und von den Doktoranden erwartete man ebenfalls, dass sie die Anzahl steigerten, sobald sie weniger Zeit pro Leiche benötigten und den überbordenden Papierkram in den Griff bekamen. Da das Programm zwölf Monate dauerte – von Juli bis Juli –, fünf Tage pro Woche gearbeitet wurde, man immer wieder für längere Phasen den Sektionssaal verließ, um andere angeschlossene Fachbereiche zu besuchen, zwei Wochen lang mit den forensischen Ermittlern unterwegs war und obendrein Tage bei Gericht verbrachte oder an Scheinprozessen mit Jurastudenten teilnahm, wusste Livia, dass sie, um die magische Zahl von 250 Obduktionen zu erreichen, die das Programm vorschrieb, irgendwann notgedrungen mehr als eine Leiche pro Tag schaffen musste.

»Natürlich«, erwiderte sie daher ohne Zögern.

»Gut. Wir haben nämlich gerade eine Wasserleiche reinbekommen. Ein paar Fischer haben sie heute Morgen aus der Bucht gezogen.«

»Ich mache den Papierkram hier fertig und fange gleich mit ihr an, wenn sie kommt.«

»Sie werden Ihre Ergebnisse bei der Nachmittagsrunde vorlegen«, bestimmte Dr. Colt. Er zog ein kleines Notizbuch aus seiner Brusttasche und machte sich im Gehen eine Notiz.

Kapitel 2

Die Leiche traf um ein Uhr mittags ein. Somit hatte Livia zwei Stunden, um die Obduktion durchzuführen, den Arbeitsplatz zu reinigen und ihren Bericht vor der Nachmittagsrunde um 15 Uhr fertigzustellen. Die sogenannten Runden waren das spannendste Ereignis des Tages, denn hier stellten die Doktoranden den Professoren des Office of Chief Medical Examiner ihre Ergebnisse vor. Im Publikum saßen Dr. Colt und andere Rechtsmediziner, die mit der Ausbildung betraut waren, Spezialisten anderer Fachrichtungen, Medizinstudenten und sonstige Fachärzte des Instituts. Es konnte passieren, dass bis zu dreißig Zuschauer bei einer Präsentation anwesend waren.

Waren sich die angehenden Rechtsmediziner über Details einer Obduktion unsicher, führte dies zu peinlichen Situationen. Bei der Präsentation gab es keine Möglichkeit, etwas unter den Tisch fallen zu lassen, nicht in dem sogenannten »Käfig«, wie man den Hörsaal nannte, in dem die Nachmittagsrunden abgehalten wurden. Umgeben von einem hässlichen Maschendrahtzaun im Stil der 1970er-Jahre, war der Käfig ein Ort, den alle Neuen fürchteten. Vor einer Menschenmenge zu reden und zu erklären war eine gewaltige Herausforderung, die aber, so wurde gemunkelt, mit der Zeit zunehmend leichterfiel.

»Keine Sorge«, hatte der soeben graduierte Obduzent zu Livia gesagt, als sie im Juli seine Stelle übernahm. »Am Anfang wirst du den Käfig hassen, aber später wirst du ihn lieben. Er wächst dir regelrecht ans Herz.«

Nach zwei Monaten Tätigkeit in der Pathologie konnte allerdings von Liebe noch keine Rede sein.

Livia beendete ihren Bericht über den Junkie mit der Überdosis und eilte zurück in den Sektionssaal. Sie zog einen blauen Plastikkittel über ihre grüne OP-Kluft, streifte drei Paar Handschuhe übereinander und setzte die Gesichtsmaske auf. In diesem Augenblick wurde die Bahre auch schon durch die Hintertür des Sektionssaals hereingerollt und neben Livias Seziertisch gestellt. In einem sterilen OP-Saal soll die Kleidung des Chirurgen den Patienten vor dem Arzt schützen; im Sektionssaal ist das Gegenteil der Fall. Baumwolle, Latex und Plastik waren alles, was Livia vor möglichen Krankheiten und Verwesung der Leichen schützte.

Die beiden forensischen Ermittler stellten sich zu Kopf und Füßen der Leiche in dem schwarzen PVC-Sack auf und hievten sie auf den Tisch. Während Livia näher trat, bekam sie die Details: männliche Wasserleiche, um sieben Uhr morgens von Fischern gefunden. Fortgeschrittene Verwesung und ein Beinbruch, den sich der Mann höchstwahrscheinlich beim Sprung zugezogen hatte.

»Wie weit ist die nächste Brücke vom Fundort der Leiche entfernt?«, wollte Livia wissen.

»Sechs Meilen«, erwiderte einer der beiden mit Namen Kent Chapple.

»Dann ist er aber ziemlich weit abgetrieben worden.«

»Dafür ist er ja auch vollreif«, meinte Kent. »Den haben Sie von Colt aufgehalst bekommen, stimmt’s?«

Wasser drang aus dem Leichensack, tropfte auf Livias Seziertisch und sammelte sich in dem Becken darunter. Ein Körper, der aus Salzwasser gezogen wurde, ist kein schöner Anblick. Ein Brückenspringer stirbt für gewöhnlich durch den Aufprall auf dem Wasser und sinkt später zum Gewässergrund ab. Wasserleiche wird er erst dann genannt, wenn der Verwesungsprozess eingesetzt hat, wenn die Darmbakterien begonnen haben, den Körper von innen zu verzehren; bei diesem Prozess sammeln sich Gase in der Bauchhöhle und lassen den Toten buchstäblich wiederauferstehen. Das kann Stunden bis Tage dauern, und je länger der Tote unter Wasser liegt, bis er wieder an die Oberfläche gelangt, desto schlimmer ist sein Verwesungszustand.

Livia lächelte gezwungen hinter ihrer durchsichtigen Gesichtsmaske. »Was bin ich doch für ein Glückspilz!«

Sie zog den Reißverschluss auf und sah zu, wie Kent und sein Kollege behutsam den Leichensack unter dem Körper entfernten. Die weit fortgeschrittene Verwesung war schon auf den ersten Blick zu erkennen; dieser Körper sah schlimmer aus als jede andere Wasserleiche, die sie bislang zu Gesicht bekommen hatte. Der größte Teil der Epidermis fehlte, und an manchen Stellen war das aus Haut, Haaren und Nägeln bestehende Integumentsystem derart beschädigt, dass Muskelstränge, Sehnen und sogar Knochen zum Vorschein kamen.

Die beiden Ermittler nahmen den triefenden Leichensack und legten ihn zurück auf die Bahre.

»Viel Glück«, meinte Kent.

Livia winkte abwesend mit der Hand, während sie immer noch auf die Leiche starrte.

»Ist jedes Jahr das Gleiche, Doc«, fügte Kent im Gehen hinzu. »Um September herum geht es los. Da werdet ihr mit Trinkern und Junkies überhäuft. Danach kommen die Fiesen – die total Verwesten und die Kinder. Das bleibt dann so bis Januar. Colt macht das mit allen Assistenzärzten so, er will sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ein paar saftige Morde kriegt ihr irgendwann auch auf den Tisch. Ich weiß ja, dass ihr darauf scharf seid. Eine hübsche Schusswunde oder eine Strangulierung. Aber damit müssen Sie bis zum Winter warten. Erst sind die Schmutzigen dran. Damit Colt sich davon überzeugen kann, dass ihr mit denen klarkommt.«

»So läuft das hier also?«, fragte Livia.

»Jahr für Jahr.«

Livia hob das Kinn. »Danke, Kent. Ich geb Ihnen Bescheid, wie es mit dem hier gelaufen ist.«

»Brauchen Sie nicht.«

Die beiden Männer rollten die leere Bahre zur Hintertür, wobei sie mit unterdrücktem Grinsen die Köpfe schüttelten und letzte verstohlene Blicke auf die verweste Masse auf dem Tisch warfen – ein Anblick, der sicherlich die meisten Menschen zum Erbrechen gebracht hätte und der selbst für einen erfahrenen Obduzenten eine Herausforderung bedeutete. Sie wussten, dass Livia Cutty eine ganze Weile mit der Wasserleiche zu tun haben würde. Viel Arbeit und Mühe, und vermutlich würde sie ein paarmal trocken würgen. Und der ganze Aufwand lediglich, um einen Totenschein auszustellen mit dem Inhalt, dass inneres Organversagen oder Aortendissektion die Todesursache war und Selbstmord die Todesart.

Die Hintertür fiel zu. Nachdem die forensischen Ermittler gegangen waren, blieb Livia allein im Sektionssaal zurück, nur sie und der Brückenspringer, der immer noch ihren Tisch volltropfte. Morgens waren die meisten, wenn nicht sogar alle Seziertische belegt, es herrschte ein reges Kommen und Gehen, auch Spezialisten anderer forensischer Abteilungen im Haus kamen hierher. Der Sektionssaal war kein hermetisch abgeschirmter Bereich; alles, was man zum Eintritt benötigte, waren ein Rechtsmedizinerausweis oder eine Polizeimarke. Detectives schauten den Ärzten über die Schulter und warteten auf entscheidende Informationen, die für eine Ermittlung richtungsweisend sein konnten. Sektionsassistenten fuhren Leichen zu Röntgenaufnahmen oder nahmen Proben für die Neuropathologie, Dermatopathologie oder Zahnpathologie mit. Andere nähten die klaffenden Körperöffnungen wieder zu, aus denen die Ärzte Organe entnommen hatten. Neue Leichen wurden angeliefert. Herrscher über dieses Totenreich war Dr. Colt, der mit auf dem Rücken verschränkten Händen langsam durch den Sektionssaal schritt, gefolgt von einem Schwarm von Bewunderern, die an seinen Lippen hingen. Morgens herrschte hier das organisierte Chaos.

Doch heute nahm Livia zum ersten Mal eine zweite Obduktion vor und war somit in den Nachmittagsstunden allein im Saal. Normalerweise saß sie zu dieser Zeit an ihrem Bericht, stellte ihre Unterlagen zusammen und bereitete sich auf die 15-Uhr-Runde im Käfig vor. Nun, da sie zum ersten Mal mit einer Leiche allein in dem stillen Sektionssaal war, fiel Livia auf, wie unheimlich dieser Ort im Grunde war. Jeder Laut klang verstärkt: Ihre Werkzeuge klapperten auf dem Metalltisch, die gekachelten Wände warfen das kleinste Echo zurück, und von der Leiche tropfte es wie aus einem defekten Wasserhahn. Normalerweise wurden diese Geräusche vom Kreischen der Knochensägen und den Gesprächen der Kollegen übertönt. Heute jedoch kamen ihr die eigenen Bewegungen wie vergrößert vor. Es war äußerst unangenehm, an der Leiche zu arbeiten und dabei die saugenden und schmatzenden Geräusche des nachgebenden Gewebes zu vernehmen. Als sie sich indes in die Untersuchung vertiefte, wich der Eindruck eines großen, unheimlichen Gewölbes voller Echos, und ihre wissenschaftliche Skepsis gewann die Oberhand.

Bei Selbstmord durch Sprung aus großer Höhe kommt es typischerweise zu inneren Organblutungen. Die Wucht des Aufpralls kann, abhängig von der Sturzhöhe, auf mannigfache Weise zum Tod führen. Eine gebrochene Rippe etwa kann einen Lungenflügel oder das Herz durchbohren und zu innerem Verbluten führen. Der Aufprall kann die Aorta vom Herz abreißen oder ein anderes lebenswichtiges Gefäß verletzen. In solchen Fällen öffnete Livia die Bauchhöhle und konstatierte, dass sich Blut in dem Körperkompartiment um das beschädigte Organ gesammelt hatte. Andere Leichen dagegen sahen wie unversehrt aus, weil die inneren Organe durch das Skelett geschützt worden waren. Wenn Livia so einen Fall vorliegen hatte, wusste sie, dass sie Schädel und Gehirn untersuchen musste, die vermutlich Frakturen und Subarachnoidalblutungen aufweisen würden.

Als sie die Leiche auf ihrem Tisch betrachtete, die ihr als eine in der Emerson Bay treibende Wasserleiche präsentiert worden war, wusste Livia sofort, dass dies nicht stimmen konnte. Zunächst einmal musste ein Körper, um dieses Stadium der Verwesung zu erreichen – es waren nur noch spärliche schwärzlich-verfaulte Hautfetzen vorhanden –, Monate, wenn nicht gar ein volles Jahr im Wasser gelegen haben. Diese Leiche aber war nicht frei im Wasser geschwommen, da war Livia sich sicher. Die im Körper enthaltenen Darmgase sammeln sich nach dem Tod in der Bauchhöhle, und eine solche war hier nicht mehr vorhanden. Lediglich eine äußere Wand aus Muskeln und Sehnen war erhalten geblieben, die zwar noch die Organe an Ort und Stelle hielt, aber keinesfalls Gase hätte einschließen können. Zweitens war das gebrochene Bein, von dem ihr die Ermittler berichtet hatten, untypisch für einen Brückenspringer, der mit den Füßen zuerst auf dem Wasser aufkam. Solche Leichen zeigten typische Aufprallverletzungen und gestauchte Knochen: Das Schienbein konnte sich über die Kniescheibe bis in den Oberschenkel schieben, und der Femur, der Oberschenkelknochen, bis ins Becken. Die Leiche auf ihrem Tisch hingegen wies einen Femur mit horizontalem Bruch auf, vermutlich aufgrund lokal begrenzter Gewalteinwirkung.

Livia notierte ihre Beobachtungen auf dem Clipboard und begann mit der inneren Untersuchung, konnte allerdings keine Schädigung der Organe feststellen. Der Brustkorb war voll funktionsfähig, das Herz gesund, die Aorta und die untere Hohlvene lagen nebeneinander, wie es sich gehörte. Leber, Milz und Nieren waren intakt. In den Lungen war kein Wasser. Livia untersuchte alles peinlich genau und wog minutiös jedes Organ. Nach einer Stunde Arbeit stand ihr der Schweiß auf der Stirn. Sie sah zur Uhr auf. Der OP-Kittel klebte an Armen und Rücken. Es war gerade mal kurz nach zwei.

Sie wandte sich dem Kopf zu und untersuchte ihn auf Verletzungen, begutachtete Mund und Zahnstatus. Eine Identifizierung der Leiche konnte nur mittels Zahnpathologie vorgenommen werden, denn dieser John Doe hatte keine Haut mehr an den Fingerspitzen. Auch sonst fehlte ja fast die gesamte Epidermis, also konnte man auch nicht auf Tätowierungen zurückgreifen, die seit geraumer Zeit auch zur Identifizierung dienen konnten.

Erst bei der Untersuchung des Kopfs fielen Livia die kreisförmigen Löcher an der linken Schädelseite auf. Sie zählte zwölf Löcher, die durch den Knochen gebohrt waren, und überlegte fieberhaft, was eine mögliche Ursache sein könnte. Doch außer einer atypischen bakteriellen Infektion mit begleitendem Knochenschwund wollte ihr keine einfallen. Bei so einer Infektion müsste aber auch die Schädelumgebung befallen sein, dieser Schädel sah jedoch vollkommen intakt aus, bis auf die rätselhaften Löcher. Und Livia würde weder auf Pistolenkugeln noch Granatsplitter, sondern eher auf Schrotmunition tippen.

Sie machte weitere Eintragungen auf ihrem Clipboard. Dann öffnete sie mithilfe der Knochensäge den Schädel und hob die Schädeldecke wie den Deckel eines Halloweenkürbisses ab. Das Gehirn war weich und sirupartig und schon lange tot. Vieles an der Arbeit an einer verwesten Leiche war schwieriger als eine normale Obduktion, mit dem Gehirn hingegen war es leichter. War es noch ganz, ließ es sich mühelos aus dem Schädel lösen, da es nicht länger vom Duralsack umschlossen war. Nachdem Livia das Rückenmark durchtrennt hatte, legte sie das Gehirn auf einen Metallwagen neben ihrem Tisch. Normalerweise blutete ein Gehirn, das ja mit einem komplizierten Netz von Blutgefäßen verbunden ist, die Waage voll. Das war bei diesem Hirn nicht der Fall. Seine Blutgefäße waren schon lange leer und sein Gewebe lediglich schwammig von dem Salzwasser, in dem es so lange gelegen hatte.

Livia richtete ihr besonderes Augenmerk auf den Bereich unterhalb der Löcher im Schädel und stieß auf entsprechende Löcher im weichen Gewebe. Sie bohrte sich tiefer in den linken Parietallappen und war nach zehn Minuten überzeugt, dass hier keine Schrotkugeln zu finden waren. Sie wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn und schaute wieder auf die Uhr. In zehn Minuten hatte sie im Käfig zu erscheinen. Die Sektion bis zu diesem Zeitpunkt zu beenden, davon konnte sie nur träumen. Und ebenso wenig war sie auf die bohrenden Fragen von Dr. Colt und den anderen Professoren vorbereitet.

Vor ihr lag eine Leiche, die aus der Bucht gezogen worden war. Keine Verletzungen, abgesehen von einer Oberschenkelfraktur, die nicht von einem Sprung herrührte, und rätselhafter Löcher im Schädel. Trotz ihrer Panik hatte Livia das dringende Bedürfnis, Kent Chapple anzurufen und ihm zu sagen, dass er sich geirrt hatte. Nicht nur, was die Leiche betraf – die ganz klar kein Selbstmörder war. Sondern auch in Bezug auf Dr. Colts Timing. Er hatte ihr jetzt schon einen Mordfall auf den Tisch geknallt, dabei war es immer noch Sommer.

Kapitel 3

Es war fast 16 Uhr, als Livia die Obduktion abschloss. Die Präsentationen im Käfig waren schon seit einer Stunde im Gange. Im Moment war sie sowohl zu spät dran als auch schlecht vorbereitet, und Livia hatte schon erlebt, welche Folgen das nach sich ziehen konnte. Eine unentschuldigte Abwesenheit rief jedoch weniger Unmut hervor als eine schlechte Präsentation, deshalb ging sie gar nicht erst in den Hörsaal, sondern lieferte ihre Proben zur Weiteruntersuchung in Zahn- und Dermatopathologie ab, holte die angeforderten Röntgenaufnahmen und lief die Treppe hoch. Sie eilte am Käfig vorbei, in dem soeben Jen Tilly bei gedämpfter Beleuchtung ihre Ergebnisse vorlegte. Dr. Colt und die anderen saßen mit dem Rücken zur Tür und konzentrierten sich auf die Bilder des Projektors, so dass Livia unbemerkt hinter ihnen vorbeischlüpfen konnte. Sie nahm die Treppe zum ersten Stock, wo sich das Neuropathologielabor befand, und fand Maggie Larson am Schreibtisch vor.

Dr. Larson war im Office of Chief Medical Examiner für Gehirne zuständig. Für dieses Jahr war ihr ein einziger Doktorand zugeteilt worden, der im Moment wohl auch die Ereignisse im Käfig verfolgte.

»Doktor Larson?«, fragte Livia von der Tür aus.

»Livia«, sagte Dr. Larson und kniff die Augen zusammen. »Heute keine Präsentation?«

»Die sind schon dran. Ich hatte aber noch eine Nachmittagssektion und brauche etwas Hilfe, bevor die mich da unten auseinandernehmen.«

Dr. Larson hob den Blick von ihrem Bericht und sah den Transportbehälter, den Livia unter dem Arm hielt wie einen Eimer Wasser.

»Was haben Sie denn da?«

Die Frau besaß einen sechsten Sinn für Hirngewebe, und Livia und die anderen Pathologen wussten, dass ein Gespräch mit Dr. Larson ein Ding der Unmöglichkeit war, wenn sich irgendwo in der Nähe ein nicht untersuchtes Gehirn befand. Das war, als wollte man versuchen, mit einem Hund zu reden, während man einen knochenförmigen Hundekuchen in der Hand hielt.

»Etwas bei der Untersuchung hat mich sehr verwirrt, und ich hoffe, dass Sie mir Ihre Meinung dazu sagen können.«

Dr. Larson stand vom Schreibtisch auf und deutete auf den Untersuchungstisch. Sie war eine kleine dunkelhaarige Frau, deren Schopf schon seit geraumer Zeit mit grauen Strähnen durchsetzt war. Margaret Larson war sowohl Doktorin der Philosophie als auch Ärztin und musste jahrelange Verwaltungs- und Laborerfahrung haben. Livia stellte den Behälter auf den Tisch, während Dr. Larson die Leuchte darüber anknipste.

»Was haben wir denn hier?«

Beide streiften Latexhandschuhe über, während sie sich über den Tisch beugten. Dr. Larson stieg auf einen Schemel, um aus größerer Höhe auf das Präparat zu schauen.

»Die forensischen Ermittler sind mit einer angeblichen Wasserleiche gekommen, die heute Morgen von Fischern gefunden wurde. Aus der äußerlichen Untersuchung konnte ich bereits schließen, dass es sich hier nicht um eine typische Wasserleiche handelt. Sie hätte nicht an der Oberfläche treiben können.« Livia nahm das Gehirn aus dem Behälter und legte es auf den Tisch, wo es sogleich den stechenden Geruch von Formalin verbreitete.

»Während der Untersuchung des Schädels habe ich das hier gefunden.« Livia reichte Dr. Larson die Obduktionsfotos von den Löchern im Schädel.

Maggie Larson hielt das Foto zum Vergleich neben das Präparat und steckte den kleinen Finger in eines der Löcher im Hirngewebe.

»Ich habe zuerst an Schrotkugeln gedacht, konnte aber keine Fremdkörper finden.«

Ohne ein Wort zu sagen, nahm Dr. Larson ihr Seziermesser – das einem langen, gezahnten Brotmesser ziemlich ähnlich sah – und fing an, das Gehirn sorgfältig in zwei Zentimeter breite, sagittale Abschnitte zu unterteilen, wie ein Meisterkoch in einer Kochshow. Livia sah zu, wie die Scheiben auseinanderklappten – alle sehr suppig und nass und alt.

Dr. Larson begutachtete die Scheiben.

»Keine Schrotkugeln. Und das Muster passt auch nicht zu einer Schrotflinte. Dann wären die Löcher eher verstreut, und der Einschusswinkel käme nur aus einer Richtung.« Sie zeigte auf das Obduktionsfoto. »Sehen Sie? Diese Löcher sitzen im Temporallappen oberhalb des Ohres, die anderen hingegen weiter hinten. Schrotkugeln können nur geradlinig eindringen, sie beschreiben während ihrer Flugbahn keine Kurven.«

Dr. Larson schaute Livia an, um sicherzugehen, dass sie verstanden worden war. Livia nickte.

»Röntgenaufnahmen?«, fragte die Ärztin.

Livia holte die Schwarz-Weiß-Fotos aus einem braunen Umschlag. Dr. Larson hielt sie gegen das Licht. »Keine Fremdkörper im Gehirn, die Gewehrtheorie können wir also ausschließen. Was weiter?«

»Ich habe an eine Infektion gedacht«, erwiderte Livia. Sie wusste, dass dies keine stichhaltige Argumentation war, aber sie wollte eine Bestätigung von Dr. Larson, denn Dr. Colt, das wusste sie, würde darauf bestehen.

»Keine periphere oder kollaterale Einschmelzung oder Knochenschwund«, sagte Dr. Larson mit einem weiteren Blick auf die Röntgenaufnahmen und die Obduktionsfotos des Schädels. »Was noch?«

Livia schüttelte unmutig den Kopf. »Ein Geburtsfehler?«

Dr. Larson schüttelte ebenfalls den Kopf. »Keine Erklärung für die Mehrfachlöcher in dem Gehirn.«

»Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.«

»Für den Käfig ist das zu wenig Munition.«

»Stimmt«, sagte Livia. »Hätten Sie irgendwelche Vorschläge?«

»Erst, wenn ich den Schädel untersucht habe. Aber etwas kann ich Ihnen jetzt schon verraten: Er ist bereits vor einiger Zeit gestorben. Das Gehirn ist weiches Gewebe, und die Zersetzung ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass der Mann im Wasser gelegen hat.«

»Die Dermis war zu neunzig Prozent abgetragen«, sagte Livia. »Wie lange, schätzen Sie?«

»Muskelmasse?«

»Vollständig, kaum Verlust. Ligamente und Knorpel intakt.«

Dr. Larson hielt eine Scheibe des Gehirns hoch und legte sie auf ihre Handfläche. »Ein Jahr, würde ich sagen. Vielleicht noch länger.«

Livia legte den Kopf zur Seite. »Wirklich? Könnte ein Körper unter Wasser so lange Zeit intakt bleiben?«

»In dem Zustand, den Sie mir beschrieben haben? Auf keinen Fall.«

Dr. Larson wartete geduldig, bis Livia die Schlussfolgerung gefunden hatte. »Jemand hat ihn ins Wasser geworfen, nachdem er schon eine ganze Weile tot war«, sagte sie.

»Möglich. War Kleidung vorhanden?«

»Sweatshirt und Jeans. Ich habe sie als Beweismittel ins Schließfach getan.«

»Kluges Mädchen. Ich werde mir jetzt diesen Schädel anschauen, mal sehen, was ich herausfinde. Sie könnten vielleicht Doktor Colt dazuholen.«

Livia nickte. »Ich laufe runter und sage ihm Bescheid.«

Als Livia zwanzig Minuten später mit Dr. Colt in den Sektionssaal kam, hatte Dr. Larson bereits die Leiche aus dem Kühlraum geholt und untersuchte die Löcher im Schädel.

»Maggie«, sagte Dr. Colt. »Wie ich höre, haben wir einen komplizierten Fall.«

»Zumindest einen rätselhaften«, sprach Maggie Larson hinter ihrer Gesichtsmaske. Sie arbeitete mit Lupe, um das Areal des Schädels zu vergrößern, das sie gerade betrachtete. Dr. Colt streifte Latexhandschuhe über, band seine Maske fest und ging zu dem gebrochenen Bein.

»Das ist nicht die typische Fraktur eines Selbstmörders, der von der Brücke springt.«

»Nein, Sir«, bestätigte Livia.

»Haben Sie gemessen, in welcher Höhe sich die Fraktur befindet?«

»Femurschaftfraktur, 68 Zentimeter oberhalb der Ferse«, erwiderte Livia.

»Notieren Sie die Messung auf jeden Fall in Ihrem Obduktionsbericht. Das Morddezernat wird sie mit Verkehrsunfällen abgleichen wollen. Ich bin mir nämlich sicher, dass ein Fahrzeug ursächlich damit zu tun hat. Dies ist eine Aufprallfraktur.«

Livia notierte sich im Geiste diverse Dinge. Erstens: die Höhe der Fraktur in ihrem Bericht und allen folgenden aufnehmen. Zweitens: Horizontale Femurschaftfrakturen können entstehen, wenn ein Fahrzeug eine stehende Person anfährt – wenn sie doch nur selbst auf diese beeindruckende Schlussfolgerung gekommen wäre! Und drittens: Andere Unfälle dieser Art recherchieren, damit sie in einem Obduktionsbericht nie wieder so eine eklatante Unterlassung begehen würde.

»Verstanden«, sagte Livia.

Dr. Colt stellte sich neben den Bauchraum. »Rippenbrüche?«, fragte er.

»Keine. Und der Körper war derart verwest, dass er keinen Auftrieb gehabt haben kann. Die Bauchhöhle konnte keine Gase enthalten.«

»Was steht im Ermittlerbericht?«

»Wasserleiche, aber ich nehme an, das geht auf die Aussage der Fischer zurück, die ihn gefunden haben. Sie werden den Körper vom Grund geangelt, ihn an die Oberfläche gehievt und die Polizei alarmiert haben, als sie ihren Fang sahen. Die Ermittler haben den Cops und den Fischern unbesehen geglaubt, dass es sich um eine Wasserleiche handelte. Außerdem hatten sie das gebrochene Bein bemerkt und sind deshalb darauf gekommen, dass sie es mit einem Brückenspringer zu tun haben.«

»Sie dagegen glauben, dass der Mann ertrunken ist?«

Livia schüttelte den Kopf. »Er hatte kein Wasser in der Lunge.«

»Sonderbar«, sagte Maggie Larson vom Kopfende des Tisches her. Sie wog den Schädel in einer Hand, während sie durch ihre Vergrößerungsgläser spähte und ein Instrument in die Löcher bohrte, das Livia noch nie zuvor in einem Sektionssaal gesehen hatte.

Dr. Colt trat neben Dr. Larson. »Was haben wir?«

»Zwölf Löcher durch den Schädel, wahllos angeordnet.«

Dr. Larson drehte ihren Bohrer wie eine Rohrreinigungsspirale aus dem Knochen und legte ihn beiseite. Livia schaute genauer hin und hätte schwören können, dass dieses fremdartige Gerät ein Grillspieß war, wie man ihn in jeder Küchenschublade finden konnte. In den zwei Monaten hier hatte sie schon mitbekommen, dass die Rechtsmediziner immer wieder Haushaltsgeräte mitbrachten, die komfortabel zu handhaben waren und die Arbeit sehr erleichterten.

»Zu wahllos angeordnet für Schrotkugeln und dazu noch unterschiedlich tief. Außerdem sind keine Fremdkörper zu finden.«

»Bohrlöcher?«, erkundigte sich Dr. Colt.

Maggie Larson schob die Unterlippe vor. »Ziemlich krank, aber durchaus möglich.«

Sie trat einen Schritt zurück und ließ Dr. Colt an den Tisch. Auch er zog seine Lupenbrille aus der Brusttasche. Während der Untersuchung schwieg er, dann gab er sein charakteristisches »Hmm« von sich. Endlich setzte Dr. Colt die Lupenbrille ab und steckte sie wieder in die Tasche. Er streifte die Handschuhe ab und ließ sie wie eine Zwille in den Abfalleimer an der gegenüberliegenden Wand schnellen.

»Penetrierende Verletzungen unbekannter Herkunft durch Schädelknochen und Dura bis ins Gehirn. Nach Begutachtung des übrigen Körpers und aufgrund von Livias Obduktionsergebnissen lässt sich vermuten, dass er an diesen Wunden verblutet ist. An der Hirnhaut links Blutflecken, was darauf hinweist, dass das Opfer nicht mehr aus der Rückenlage aufgestanden ist, nachdem es die Verletzungen erlitten hatte. Notieren Sie diese Schlussfolgerungen ebenfalls in Ihrem Bericht, Doktor Cutty. Und möglichst detailliert. Todesursache bleibt Verbluten. Todesart: ungeklärt.«

»Ungeklärt?«, fragte Livia. »Ich dachte, wir wären einer Meinung, dass es sich um Mord handelt.« Sie hatte das Gefühl, als wäre ihr ein Privileg genommen worden. Jeden Morgen stritten sich die Doktoranden um die interessantesten Fälle. Und ein Mord schlug alles. »Jemand hat diesen Mann mit dem Auto angefahren und ihm dann ...« Livia schaute Dr. Larson an. »... in den Kopf gebohrt oder so. Und als er mit ihm fertig war, hat er ihn in die Bucht geworfen.«

»Wir liefern die Fakten, Doktor Cutty. Die Detectives klären sie ab. Oder so gehört weder zu unserer Arbeitsweise noch zu unserem Vokabular. Bringen Sie seine Kleidung zur Untersuchung zu den Kriminaltechnikern.«

Livia nickte.

»Gute Arbeit, Livia«, ergänzte Dr. Colt. »Manchmal liefern unsere Ergebnisse beweiskräftige Hinweise auf den tatsächlichen Hergang. Manchmal aber auch nur auf das, was nicht geschehen sein kann. Der Mann ist von keiner Brücke gesprungen, das immerhin wissen wir zweifelsfrei. Der Rest ist nicht unsere Sache.«

Kapitel 4

In den folgenden Tagen fand Livia mithilfe der Anthropologen heraus, dass ihr Nicht-Selbstmörder um die fünfundzwanzig gewesen sein musste. Er war seit mindestens einem Jahr tot und hatte vermutlich nur drei Tage im Wasser gelegen, bevor die Fischer ihn vom Grund hochzogen. Die Polizei ließ die lange Sandbank bei Emerson Bay, die aufgrund der plötzlichen Tidenwechsel bei Felsenbarschen und Schafskopf-Meerbrassen gleichermaßen beliebt war, ausschlämmen und fand in der Nähe der Leichenfundstelle eine grüne Plane, die mit einem Seil an vier Betonschalungssteine gebunden worden war. Fasern des Seils passten zu Proben, die Livia der Kleidung des Mannes entnommen hatte. Dr. Colt hatte sie auch auf einige Wunden post mortem aufmerksam gemacht, auf wund gescheuerte Muskeln an Knöcheln und Schenkeln, die Livia übersehen hatte. Diese, so erklärte er, seien vermutlich die Stellen, wo derjenige, der den Körper versenken wollte, das Seil festgebunden hatte.

Die Kriminaltechniker untersuchten die Kleidung des Toten und stellten fest, dass er ursprünglich in der Erde gelegen hatte. Eine Analyse der Erdproben ergab eine hohe Konzentration von Lehm und Kies. Zusätzliches Gewicht gewann die Erd-Theorie, weil Livia in ihrem Bericht zwei »Schaufelquetschungen« – ein Begriff, der von Dr. Colt geprägt worden war und den er sich am liebsten hätte patentieren lassen – am linken Oberarm angab. Laut Dr. Colts Fazit war der Gräber bei der Ausgrabung ungeduldig geworden und hatte das spitze Ende der Schaufel in den Körper statt in die Erde gerammt.

Da aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung keine Fingerabdrücke mehr genommen werden konnten, verließ sich Livia auf die Dentalpathologen: Die würden ihr Möglichstes tun, um eine formale Identifizierung durchzuführen. Mitte Oktober, drei Wochen nachdem die Leiche in der Pathologie eingetroffen war, war es so weit. Livia war in ihrem Büro mit dem Erstellen eines Berichts beschäftigt und bereitete sich für die Nachmittagsrunde vor, als Dennis Steers von der Dental-Path den Kopf zur Tür hereinsteckte.

»Hab Ihren John Doe vom letzten Monat identifiziert«, verkündete er.

Livia schaute von ihrem Bericht auf. »Ach ja?«

»Die Leute vom Morddezernat haben mit der Vermisstenabteilung zusammengearbeitet und sind Monat um Monat zurückgegangen. Ihr Typ ist letztes Jahr verschwunden. Wurde von seinem Vermieter gemeldet.«

»Von seinem Vermieter? Nicht von der Familie?«

»Schätze, er war so eine Art Herumtreiber. Die Detectives sagen, seine Mutter lebe in Georgia und habe seit Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Wusste gar nichts davon, dass er vermisst wurde, bis der Anruf kam.«

»Das ist traurig.«

Dennis legte Livia eine dünne Akte auf den Schreibtisch. »Das ist alles, was wir über ihn haben. Wurde bloß einmal verhaftet, hat sich aber vor etlichen Jahren gründlich die Zähne richten lassen, deshalb haben wir die positive ID gekriegt.«

»Vielen Dank, Dennis. Bin ich froh, dass ich die Geschichte vom Tisch kriege!«

Nachdem Dennis gegangen war, zog Livia die Akte zu sich heran und schlug sie auf. In die linke obere Ecke war das Passbild eines jungen, gut aussehenden Mannes geheftet. Sie überflog die ersten Zeilen. Er war im November 2016 als vermisst gemeldet worden.

Livia zog den Totenschein hervor, um ihren Bericht zu vervollständigen. Nun konnte er ausgedruckt und an die Mutter des jungen Mannes in Georgia geschickt werden. Ihr erster Mordfall war eine interessante und herausfordernde Aufgabe gewesen, ein Fall, bei dem sie Anleitung gebraucht und aus dem sie eine Menge gelernt hatte. Dr. Colt hatte ihr im letzten Monat ein halbes Dutzend Mal Abbitte geleistet, wenn er hörte, dass Livia wieder einmal mit den Ermittlern vom Morddezernat redete oder Berichte über Vermisste durchging oder die Kriminaltechniker zu ihren Ergebnissen bezüglich der Bodenanalyse oder der Faserspuren befragte. Es war eben ihre erste Klette – ein Fall, den man, sosehr man es auch versuchte, einfach nicht loswurde.

Ein Leben mag enden, so hatte Dr. Colt zu ihr gesagt, doch der Fall kann ewig existieren.

Zwei Tage später schloss Livia die Akte und schickte dem Morddezernat ihren Abschlussbericht. Der Name des »treibenden« Mannes in der Bucht wurde der Öffentlichkeit durch sämtliche Nachrichtensprecher in Emerson Bay und North Carolina bekannt gegeben. Die genauen Todesumstände wurden im Dunkeln gelassen, da sich die Ermittlungen noch in der Anfangsphase befanden, und er wurde immer noch als »Wasserleiche« bezeichnet, die Fischer zufällig gefunden hatten. Die Nachrichtenredaktionen hungerten nach jedem Happen, den es über diesen Fünfundzwanzigjährigen mit Namen Casey Delevan zu ergattern gab. Sein Fall wurde in dramatischer Aufmachung in den Abendnachrichten präsentiert, die traurige Wahrheit war jedoch, dass Mr Delevan von niemandem vermisst worden war und niemand nach ihm gesucht hatte. Seine Geschichte war dazu verurteilt, rasch in der Versenkung zu verschwinden. Nur einen Monat nach ihrer Auffindung würde die Leiche, die man aus der Emerson-Bucht gezogen hatte, bereits kalter Kaffee sein, und die Sender würden wieder vom Oktoberfest, vom Herbstlaub und den anstehenden Halloweenfeierlichkeiten berichten.

Es war zehn Uhr abends, als Livia im Studio mit ihrem Speedball-Training begann. In Tanktop, Shorts und mit bloßen Füßen stürzte sie sich auf die Everlast Bag. Die Boxbirne wirkte zwar nachgiebig, setzte ihrem Schienbein aber einen soliden Widerstand entgegen. Livia tanzte auf den Fußballen um den Speedball herum und gab eine rasche Folge von drei Schlägen ab: zwei linke Geraden und ein kräftiger rechter Haken. Dann ein Tritt. Schweiß strömte an ihrer langen, schlanken Gestalt hinunter. Livia war immer schon sportlich gewesen und hatte früher auf dem Laufband und an Nautilusgeräten trainiert. Während des Studiums und des klinischen Jahres hatten ihr Joggen und leichtes Krafttraining gereicht, um in Form zu bleiben und ihrem Kopf eine Auszeit zu gönnen. Doch seit Beginn ihrer jetzigen Tätigkeit brauchte Livia einen anderen Ausgleich für die überwältigende Informationsmenge, die ihr Kopf Tag für Tag aufnehmen musste. Außerdem musste sie den unheimlichen Sektionssaal hinter sich lassen, die Seziertische voller Toter, die kreischende Knochensäge und den durchdringenden Geruch von Formaldehyd. Sie brauchte eine Auszeit von der zu großen Nähe des Todes, und wenn sie ihren im Laufe der letzten Monate immer besser trainierten Körper betrachtete, wusste sie, dass sie diese Zuflucht gefunden hatte.