Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bild und Heimat

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

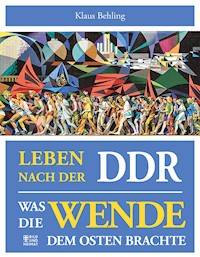

Wann endete die DDR? Warum entstand die Treuhand? Wie wuchs die "Mauer in den Köpfen"? Was war eine "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme"? Wie erlebte die NVA ihren Zapfenstreich? Welches Erbe hinterließ der Fernsehfunk? Waren Ost- und Westbürger "Brüder und Schwestern"? Das Ende der DDR und die deutsche Wiedervereinigung sind Weltgeschichte. Bestsellerautor Klaus Behling erinnert fernab jeden Anspruchs auf Deutungshoheit oder Vollständigkeit an diese bewegten Jahre. In 66 Fragen und Antworten lotet er in einem umfangreich recherchierten und packend geschriebenen Streifzug durch die Wende- und Nachwendezeit die Historie aus, erzählt vom Abgesang und neuen Anfang, von Startschwierigkeiten und Enttäuschungen, von Stolpersteinen und dunklen Geschäften, aber auch vom Erbe und Wandel dieses geschichtsträchtigen Prozesses. Die interessanten, lehrreichen und neugierigen Fragen, die der Autor sich und seinen Lesern stellt, wirken bis heute und prägen das Stimmungsbild im vereinten Deutschland. Mit ihrer Beantwortung legt Klaus Behling ein kundiges und im besten Sinne populäres Sachbuch vor, das – reich bebildert – viele Erinnerungen in Ost und West wachruft und zeigt, dass die Wende bis heute kein abgeschlossener Prozess ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Behling

Leben nach der DDR

Was die Wende dem Osten brachte

Bild und Heimat

eISBN 978-3-95958-792-1

1. Auflage© by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlaggestaltung: BEBUG mbH, Berlin

Umschlagabbildung: La marcha de la juventud hacia el futuro (Der Marsch der Jugend in die Zukunft, 1974)

von Josep Renau: © Fundació Josep Renau, València

Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:

BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat

Axel-Springer-Str. 52

10969 Berlin

Tel. 030 / 206 109 – 0

www.bild-und-heimat.de

Eine Frage vorab

Warum ist die Mauer nicht vergessen?

Die Berliner Mauer ist »gefallen«. Am 10. November 1989 – nach der Grenzöffnung am Vortag – wird sie von den Menschenmassen bestürmt. (picture alliance/ dpa-Zentralbild / Mathias Brauner)

Dreißig Jahre deutsche Einheit wird mit einer Besinnlichkeit gefeiert, die an die Weihnachtsfeste der Kindheit erinnert. Niemand glaubte mehr an den Weihnachtsmann, dennoch war er es, der angeblich die Geschenke brachte. Wer wollte es da riskieren, das anzuzweifeln? Positives wird gern als selbstverständlich genommen und dann nach dem Haar in der Suppe gesucht. Es ist der Katalysator, der das Gute besonders macht.

Mit der Einheit ist es ähnlich. »Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört«, hatte Willy Brandt mit der Autorität eines weisen alten Staatsmanns verkündet. Wie lange das dauern würde, sagte er nicht. Auch das war weise. Eigentlich lag es auf der Hand. Nach vierzig Jahren Trennung erkennen sich selbst Geschwister nicht so einfach wieder, und dass sie sich danach sehr schnell kennenlernen, erwartet niemand. Sie schaffen es aber, wenn sie miteinander reden.

Genau das gehört heute zu den Forderungen der Einheitsbesinnlichkeit. Man müsse mehr miteinander reden, sich die Biografien anhören, und der Westen solle gefälligst endlich einmal anerkennen, dass der Osten eine »riesige Transformationsleistung« erbracht habe.

Das ist eine reichlich verspätete Aufforderung. Wer das bis jetzt nicht getan hat, dürfte sich kaum dafür interessieren. Und es muss ja auch nicht sein. Kein ostfriesischer Fischer fährt ins Erzgebirge, um vom Bauern zu erfahren, ob das Fahren mit dem Traktor am Hang nicht ziemlich kompliziert ist. Nach Bayern zieht es ihn deshalb schon gar nicht, und der Almbauer interessiert sich auch nicht besonders dafür, ob man bei der Arbeit am Autofließband genügend frische Luft einatmet.

Es ist eine etwas scheinheilige Debatte, in der »die Heimat« zum Kampfbegriff geworden ist. Ebenso erstaunt wird konstatiert, dass sie sich in Ost und West anders anfühlt, wie das Gleiche zwischen Nord und Süd übersehen wird. Das »Was wäre, wenn …« beherrscht den öffentlichen Diskurs, manches Sägemehl wird noch einmal gemahlen.

Vielleicht hängt das alles mit offen gebliebenen Fragen zusammen. Über manches wollte schon damals, Anfang der 1990er Jahre, kaum jemand sprechen. Fragen tragen immer auch den Keim von Skepsis in sich. Manche verstehen sie als Jammern. Anderes brauchte eine Weile, um überhaupt erst erkannt zu werden, und einiges ließ sich schwer erklären und mit Schweigen scheinbar am leichtesten bewältigen. Letztlich klappte alles nicht, die Fragen blieben.

Danach, was die Ostdeutschen in der wildesten Zeit ihres Lebens bewegte, wird hier gefragt. Das war für jeden ein sehr individueller Prozess, und mancher kam am besten damit klar, erst gar keine Fragen zu stellen. Andere wollten keine Antworten bekommen. Für jene, die sich zwischen diesen Polen bewegten, ist dieses Buch gedacht. Als Angebot und Hilfe beim Erinnern.

Berlin, in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 nach der Öffnung der DDR-Grenzen nach Westen. Berliner aus beiden Teilen der Stadt »erobern« die Mauer am Brandenburger Tor. (picture alliance / akg-images)

1 – Abgesang & Neuanfang

(picture alliance / dpa – Bildarchiv / dpa)

Wann endete die DDR?

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 hat sich vor dem Brandenburger Tor in Ost und West eine riesige Menschenmenge zusammengefunden, um die Deutsche Einheit feierlich zu begehen. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / dpa)

Die Frage nach dem Ende der DDR zu stellen, provoziert den Vorwurf, nicht einmal den Kalender zu kennen. Ist doch klar: Der 3. Oktober ist dort vermerkt, Punkt 0.00 Uhr kam die sechzig Quadratmeter große schwarz-rot-goldene Fahne an der Spitze des 28,5 Meter hohen Mastes vor dem Westeingang des Reichstags an. Bis dahin brauchte sie genau zwei Minuten.

Schon weniger bekannt ist, dass diese Fahne auf dem »Platz der Republik«, umrundet von der im Sockel eingelassenen Inschrift: »DEUTSCHE EINHEIT 3. OKTOBER 1990«, einen besonderen Charakter hat. Das Internetlexikon Wikipedia berichtet im Artikel »Fahne der Einheit«: »Die Fahne der Einheit, Flagge der Einheit bzw. Einheitsflagge ist ein nationales Denkmal zur Wiedervereinigung in Gestalt der Deutschen Bundesflagge.«

Das ist nicht besonders exakt formuliert. Eine »Wiedervereinigung« hat es nicht gegeben, denn es existierte kein Staat, der aus der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bestand. Deshalb heißt der Nationalfeiertag auch »Tag der Deutschen Einheit«. Einen Feier-»Tag der deutschen Einheit« – mit kleinem »d« geschrieben – gab es von 1954 bis 1990 auch schon in der Bundesrepublik. Er sollte an den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 erinnern, was inzwischen jedoch viele vergessen hatten.

Vor dem Berliner Reichstagsgebäude hissen junge Sportler in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 um 23.58 Uhr die deutsche Flagge als Zeichen der wiedergewonnenen Deutschen Einheit, die um 0.00 Uhr eine neue Zeit einläutet. (picture alliance / dpa –

Fotoreport / Roland Holschneider)

Wer heute ganz genau sein möchte, nennt das Ereignis von 1990 »Herstellung der Einheit Deutschlands«. Aber auch dreißig Jahre danach pflegen manche lieber ihren alten Klassenkämpferzorn und sprechen von der »Annexion« der DDR. Die hat es allerdings ebenso wenig gegeben wie die Wiedervereinigung, denn die Bundesrepublik marschierte nicht im Osten ein, sondern die DDR trat ihr bei. Dazu bedurfte es ihres Endes – doch wann war das nun eigentlich genau?

17. Juni 1953, Volksaufstand in der DDR: An der Sektorengrenze in Berlin Friedrichstraße/Ecke Zimmerstraße sind auf der Ostberliner Seite sowjetische Panzer aufgefahren. Westberliner verfolgen die Vorgänge am Grenzübergang Checkpoint Charly. (picture alliance / akg-images)

17. Juni 1990, »Tag der deutschen Einheit«: Schaulustige und Polizisten haben sich vor dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt in Berlin versammelt. Wenige Wochen vor dem Beitritt der DDR zur BRD gedenken in einer Veranstaltung erstmals gemeinsam Politiker aus beiden deutschen Staaten dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953. (picture alliance / dpa – Report / ZB / Peter Kroh)

Über den faktischen Schlusspunkt informierten die Fernsehnachrichten am 1. Juli 1990: »Mit der Einführung einer gemeinsamen Währung und der Aufhebung der Grenzkontrollen ist die Einheit Deutschlands seit heute, null Uhr, praktisch vollzogen. Der Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Sozial- und Währungsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ist in Kraft getreten.«

Das entsprach dem Willen der Mehrheit des DDR-Volkes, ausgedrückt bei den Wahlen am 18. März 1990. Nur die Herstellung der deutschen Einheit durch ein parlamentarisch geregeltes Ende der DDR stand noch aus. Sie war die Hauptaufgabe der neuen Regierung unter Führung des CDU-Politikers Lothar de Maizière.

Bundeskanzler Helmut Kohl (Mitte) am 20. Februar 1990 auf dem Erfurter Domplatz: Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Allianz für Deutschland, bestehend aus Ost-CDU, Deutscher Sozialer Union (DSU) und Demokratischem Aufbruch (DA), jubeln 130.000 DDR-Bürger dem »Kanzler der Einheit« zu. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / Heinz Wieseler)

Nach der am 1. Dezember 1989 vollzogenen Streichung des Führungsanspruchs der SED aus der Verfassung der DDR fanden am 18. März 1990 freie Wahlen zur Volkskammer der DDR statt. Der Vorsitzende der Ost-CDU, Lothar de Maizière, freut sich am Abend über den Wahlsieg der Allianz für Deutschland. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / Thomas Wattenberg)

Der erste rechtlich verbindliche Schritt bestand jedoch im ersten Staatsvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten über die Bildung einer »Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion«. Bundeskanzler Helmut Kohl sprach bei der Vertragsunterzeichnung am 18. Mai 1990 von der »Geburtsstunde des freien und einigen Deutschland«.

Um das gemeinsame Wirtschaften ging es eher weniger. Dabei hatte die DDR nicht viel zu bieten. Das »richtige Geld« stand im Mittelpunkt, und schon am gleichen Tag drehte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière den Vertragstitel um: »Es beginnt die tatsächliche Verwirklichung der Einheit Deutschlands. Die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion macht den Einigungsprozess unumkehrbar.« Dass dafür das Geld das politische Fundament schuf, war auch dem für die DDR unterzeichnenden Finanzminister Walter Romberg (SPD) klar. Er erinnerte sich: »Mit der Einführung der DM hatten wir faktisch unsere Souveränität aufgegeben.«

Ein souveräner Staat kann alle äußeren und inneren Angelegenheiten selbst entscheiden. Das war nun nicht mehr der Fall. Trotzdem gab es die DDR noch. Über den genauen Zeitpunkt ihres offiziellen Endes entschied die Volkskammer in den frühen Morgenstunden des 23. August 1990. Lothar de Maizière hatte dazu eine Sondersitzung einberufen: »Es ist verhandelt worden bis tief in die Nacht, um 2.57 Uhr oder so was war dann die Entscheidung gefällt: Wir treten dem Geltungsbereich des Grundgesetzes mit Wirkung vom 3. Oktober, null Uhr, bei. Und dann war der Beschluss falsch formuliert: ›Die Volkskammer beschließt den Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes mit Datum vom 3. Oktober!‹ Und jetzt kommt der Witz: Gregor Gysi kam danach und sagte: ›Der Beschluss ist falsch und muss heißen: Die Volkskammer beschließt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, denn sonst wäre ja nur die Volkskammer beigetreten, nicht das Volk der DDR.‹«

Reinhard Höppner (SPD), der als Vizepräsident der Volkskammer die damalige Sitzung leitete, bestätigte: »Wenn man jetzt die Protokolle liest, dort steht ordentlich drin, dass der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beschlossen worden ist. Wir haben das im Protokoll korrigiert, aber beschlossen haben wir es nicht.«

Im Rückblick illustriert dies alles nur das 1990 herrschende politische Chaos. Doch auch dieser 23. August war einer der Schlussstrich-Termine für das Ende der DDR. Darauf machte ebenfalls Gregor Gysi, damals Vorsitzender der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), in der Volkskammer aufmerksam: »Das waren fünf oder sechs Sätze, mehr waren es wirklich nicht. Ist ja auch nicht gerade typisch für mich, aber damals war es so. Und dann fing ich mit dem Satz an: ›Sie haben soeben nicht mehr und nicht weniger beschlossen als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik …‹ Weiter kam ich nicht. Dann tobte die Union …«

Die damalige CDU-Ministerin für Jugend und Sport, Cordula Schubert, und die Mehrzahl der Parlamentarier verstanden das als Endpunkt: »Nach der Abstimmung ist Gysi an das Mikrofon gegangen und hat gesagt: ›Wir haben soeben das Ende der DDR beschlossen.‹ (…) Es war eine unwahrscheinliche Erleichterung. Das, was man wollte, war nun greifbar nah.«

Es ist durchaus üblich, einen Beschluss als Fixpunkt eines politischen Prozesses zu benennen. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz in Kraft gesetzt, es galt zunächst nur für die Westzonen. Dieses Datum bestimmt heute den Gründungstag der Bundesrepublik, blieb aber umstritten. Manche meinen, dass der Staat erst mit der Konstituierung des ersten Deutschen Bundestages am 7. September 1949 oder gar mit dem Amtsantritt des ersten Kabinetts Konrad Adenauers am 20. September 1949 zu existieren begann.

Auch in der späteren DDR stand ein Beschluss am Anfang. Am 7. Oktober 1949 erklärte sich der Zweite Deutsche Volksrat der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) zur »Provisorischen Volkskammer« und setzte die Verfassung in Kraft. Damit war die Gründung der DDR vollzogen. Der Tag wurde mit einem Fackelzug gefeiert.

Die einseitige Erklärung der Sowjetunion zur Souveränität der DDR vom 25. März 1954 und das Inkrafttreten der Pariser Verträge vom 5. Mai 1955 in der Bundesrepublik fand in beiden deutschen Staaten wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Außerdem blieben Vorbehaltsrechte der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs bestehen. Sie waren bei der Herstellung der deutschen Einheit 1990 zu beachten. Überdies stand Berlin unter der Kontrolle der früheren Alliierten. Deshalb reichte der Wille zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten nicht aus. International geklärt werden musste die Bündnisfrage eines künftigen, einigen Deutschlands, die Endgültigkeit der deutschen Grenzen und der Interessenausgleich mit der Sowjetunion.

Voraussetzung für das völkerrechtliche Inkrafttreten des Einigungsvertrags war deshalb der Abschluss des »Vertrages über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland« (»Zwei-plus-Vier-Vertrag«), in dem die vier Siegermächte auf ihre Vorbehaltsrechte verzichteten. Damit ersetzte er den bislang ausstehenden Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Vertrag wurde am 12. September 1990 in Moskau unterzeichnet.

Dem studierten Juristen Lothar de Maizière fiel dabei ein heute völlig vergessenes Detail auf: »Ich habe nach der Unterzeichnung in Moskau Herrn Genscher gefragt, ob er wisse, was er da eben getan habe: ›Sie haben soeben die DDR völkerrechtlich anerkannt! Sie haben mit der DDR einen völkerrechtlichen Vertrag unterschrieben, und das können nur Vertragsvölkerrechtsobjekte.‹ Das fand er ganz merkwürdig, aber so war es. Insofern ist die DDR auf ihren letzten Metern doch noch völkerrechtlich von der Bundesrepublik anerkannt worden. Wenn auch indirekt.«

Der »Zwei-plus-Vier-Vertrag« trat am 15. März 1991 mit der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an war das nun geeinte Deutschland frei von alliierten Vorbehaltsrechten. Eigentlich war dieser, heute völlig unbeachtete Tag das endgültige Ende des Zweiten Weltkriegs und der Beginn eines souveränen Deutschlands. Er verband sich mit dem Ende der bisherigen Bundesrepublik ebenso wie mit dem der DDR.

Moskau, 12. September 1990. Die Unterzeichnung des »Zwei-plus-Vier-Vertrags« durch die Außenminister der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und des Vorsitzenden des Ministerrats der DDR sowie des Außenministers der BRD: v. l. n. r.: James Baker (USA), Douglas Hurd (Großbritannien), Eduard Schewardnadse (UdSSR), Roland Dumas (Frankreich), Lothar de Maizière (DDR) und Hans-Dietrich Genscher (BRD). (picture alliance / dpa /Thomas Uhlemann)

War Gorbatschow ein Verräter?

Nach dem Sieg über den Faschismus am 8. Mai 1945 begann die Sowjetunion, ihren Machtbereich über ganz Osteuropa auszuweiten. Das ging nicht ohne Widerstände. Brachen sie aus, rollten sowjetische Panzer an und walzten sie nieder. Das war 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn und 1968 in der damaligen Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik (ČSSR) der Fall. Danach nannte man diese Politik im Westen »Breschnew-Doktrin«: Lief es irgendwo im Ostblock nicht nach den Moskauer Vorstellungen, wurde Gewalt eingesetzt. Als Michail Gorbatschow im März 1985 an die Macht kam, verkündete er an seinem ersten Amtstag, damit Schluss machen zu wollen. Das nahm niemand sonderlich ernst. Dennoch hatte die Entwicklung freier Gewerkschaften in Polen bereits gezeigt, dass es genau so gemeint war. Als 1989 dann die DDR-Bürger auf die Straße gingen, blieben die sowjetischen Panzer ebenfalls in den Kasernen.

Der letzte SED-Generalsekretär Egon Krenz, der vom 18. Oktober bis zum 6. Dezember 1989 als Nachfolger Erich Honeckers das Amt übernahm, erinnerte sich dreißig Jahre später an den Mauerfall: Auf der Grundlage der geltenden Verträge zwischen der DDR und der Sowjetunion hätte er die Truppen zur Hilfe rufen können. Im Oberkommando gab es durchaus Kräfte, die der Politik Michail Gorbatschows skeptisch gegenüberstanden. Aber Egon Krenz wollte keine Gewalt gegen das DDR-Volk: »Eine falsche Entscheidung in jener Nacht hätte Blutvergießen bedeutet … Für mich ist das Allerwichtigste, dass am 9. November abends nicht Blut, sondern Sekt floss.«

Dass es tatsächlich die Gefahr eines unkontrollierten Eingreifens der Sowjets gab, bestätigte ihm am 10. November 1989 deren Botschafter Wjatscheslaw Kotschemassow. Er erklärte: »Beachten Sie, Genosse Krenz, dass nicht alle Genossen des Politbüros, denen Sie vertrauen, auch Ihnen vertrauen. Ich versuche, einige Hitzköpfe zu beruhigen. Bedenken Sie aber bitte auch, dass ich zwar der sowjetische Botschafter bin, es gibt aber noch andere sowjetische Institutionen in der DDR, über die ich nicht Bescheid weiß.«

Für Egon Krenz stellte sich damit die Frage, ob die DDR durch die Politik Michail Gorbatschows nicht einem Verrat »an der Sache des Sozialismus« zum Opfer gefallen sei. Klar war ihm: »Die Sowjetunion stand an der Wiege der DDR, aber auch an ihrem Sterbebett.« Nach dem Fall der Mauer und ohne sowjetische Bajonette war sie nicht mehr zu halten. Trotzdem folgte Egon Krenz Anfang der 1990er Jahre nicht dem Vorwurf, Gorbatschow habe die DDR verraten. Das begründete er politisch: »Würde der Verratsvorwurf dominieren, würde uns das behindern, die objektiven Ursachen des Versagens des Sozialismus in Europa aufzudecken.«

Berlin, Hauptstadt der DDR, 7. Oktober 1989: Trotz der Unruhen im Land feiert die Führung der DDR mit einer Militärparade die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik vor vierzig Jahren. Zu Besuch ist der sowjetische Staats- und Parteichef, Michail Gorbatschow (2. v. l.), rechts neben ihm grüßt der DDR-Staatsratsvorsitzende und SED-Generalsekretär Erich Honecker die an der Ehrentribüne Vorbeimarschierenden. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / ADN Zentralbild)

Seine Meinung änderte sich im Laufe der Jahre. 2019 bekannte Egon Krenz: »Es hat gedauert, bis ich Weggefährten verstand, die ihn einen Verräter nennen. Ich habe ihm vertraut. Heute weiß ich: viel zu lange.« Und: »Verrat gibt es ja nicht nur aus Berechnung. Es gibt ihn auch aus Eitelkeit, aus Missgunst, Unwissen, aus Schwäche, Unentschlossenheit, Selbstüberschätzung, Eigenliebe und manch anderem. Doch objektiv bleibt es Verrat.«

So sah es auch Valentin Falin, über Jahrzehnte einer der führenden Deutschlandpolitiker in Moskau. Er bemängelte, dass sich Gorbatschow »mit Kleingeld begnügt« und nicht einmal durchgesetzt habe, »dass die NATO auf eine Osterweiterung verzichtet«. Sein Urteil: »Das war eine Variante des Münchner Abkommens, wir haben über den Kopf der DDR hinweg alles ausgehandelt, wir haben dieses Land verraten.« Den Grund dafür sah er in Gorbatschows persönlichen Ambitionen: »Er hat nicht das Land gerettet, sondern nur seine eigene Position.«

Im Gegensatz zu Egon Krenz und Valentin Falin sah Gorbatschows Berater Georgi Schachnasarow die deutsche Einheit bereits damals vor dem Hintergrund der »Perestroika«-Politik der Sowjetunion. Er beantwortete die Frage nach Verrat und Bündnistreue so: »Wenn man vom Standpunkt des früheren Systems ausgeht, als es zwei Machtblöcke gab und jeder für seinen Teil verantwortlich und verpflichtet war, seine Verbündeten zu unterstützen, dann ja, selbstverständlich. Im Rahmen dieses Ganzheitssystems hatte die Sowjetunion ihre Pflicht nicht erfüllt. Aber im Zusammenhang mit dem Begriff des Neuen Denkens und vor dem Hintergrund der veränderten Welt galt es, sich neuen Realitäten zu stellen. Und in diesem Zusammenhang war es unsere Pflicht, so zu handeln, wie Gorbatschow es tat. Wenn das deutsche Volk beschlossen hatte, dass es in einem Staat leben wollte, dann war es sein eigenes Recht, und deswegen durften wir uns nicht einmischen.«

Ein letzter Bruderkuss, 6. Oktober 1989: Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow (links) wird nach seiner Ankunft zu den Feierlichkeiten zum vierzigjährigen Staatsjubiläum der DDR in traditioneller Weise vom Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker willkommen geheißen. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

In den Geschichtsbüchern steht heute, dass Michail Gorbatschow bei seinem Besuch zum vierzigsten Jahrestag der DDR seinen SED-Genossen ausdrücklich längst überfällige Reformen ans Herz gelegt und ansonsten ihr baldiges Ende vorausgesagt habe. Dies zeige sich in dem Satz: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.«

Diese Wiedergabe stammt vom Dolmetscher Helmut Ettinger, die genauen Worte Gorbatschows gelten heute als nicht nachvollziehbar.

Genau belegt ist hingegen, was der KPdSU-Generalsekretär dem SED-Politbüro am 7. Oktober 1989 im Schloss Niederschönhausen wortwörtlich sagte. Es klang bei weitem nicht so dramatisch.

Zunächst lobte Gorbatschow Erich Honecker und die anderen Anwesenden: »Ihr ganzes Leben und alle Ihre Taten waren nicht umsonst. Das, was die DDR heute ist, ist eine hervorragende Krönung des langen Weges bis zur Gründung des Arbeiter-und-Bauern-Staates auf deutschem Boden.« Dann folgte das Freundschaftsbekenntnis: »Die Deutsche Demokratische Republik ist für uns der vorrangigste Partner und Verbündete. Davon lassen wir uns in unserer Politik leiten.« »Völlige Übereinstimmung« konstatierte Gorbatschow auch »in Bezug auf die Einschätzung der Prozesse …, die sich in unseren Ländern und in der sozialistischen Welt im Ganzen vollziehen.«

Der erste zaghaft kritische Satz lautete: »Wir kommen zu der Schlussfolgerung, dass wir die Impulse des sich entwickelnden Lebens unbedingt aufnehmen müssen.« Dann stellte Gorbatschow die Frage »Was weiter?« und nörgelte vorsichtig: »Was Genosse Erich Honecker in seiner Rede als Antwort auf diese Frage sagte, konnte natürlich nicht vollständig sein. Es war ja nur eine Jubiläumsansprache …« Wie der »Notwendigkeit der weiteren gründlichen und tiefgreifenden Veränderungen der Gesellschaft« zu genügen sei, müsse der kommende SED-Parteitag bestimmen, »der eine Wende in der Entwicklung des Landes sein und die Perspektiven für die weitere Entwicklung der Gesellschaft bestimmen muss«. Mit Blick auf das Vorbild von Glasnost und Perestroika hieß es nur: »Ich glaube, dass auch unsere Umgestaltung eine Antwort auf die Erfordernisse der Zeit ist.« Gleichzeitig machte Gorbatschow der SED-Führung Mut, denn er meinte, »dass es Ihnen leichter wird, Umgestaltungen durchzuführen, weil Sie keine solchen Spannungen im sozialökonomischen Bereich haben«. Der KPdSU-Chef verwies auf seine Erfahrung, »dass viel Wurst und viel Brot noch nicht alles sind. Die Leute verlangen dann eine neue Atmosphäre, mehr Sauerstoff, einen neuen Atem, insbesondere für die sozialistische Ordnung«. Sie wollten eine den materiellen Bedingungen »entsprechende geistige Atmosphäre in der Gesellschaft«. Dass es die in der DDR nicht gab, sagte Gorbatschow nicht. Stattdessen referierte er ausführlich die Probleme im Sowjetland. Vorher kam jedoch noch einmal – in etwas abgewandelter Form – der berühmte Satz: »Ich halte es für sehr wichtig, den Zeitpunkt nicht zu verpassen und keine Chance zu vertun. Die Partei muss ihre eigene Auffassung haben, ihr eigenes Herantreten vorschlagen. Wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort.«

Damit war die große Kritik-Bombe geplatzt, und Gorbatschow versicherte versöhnlich: »Ich bin voller Zuversicht, dass Sie richtig handeln. Man muss weitergehen und die Impulse der Zeit erfassen.« Und noch einmal: »Wir haben nur eine Wahl: entschieden voranzugehen, sonst werden wir vom Leben selbst geschlagen.«

Montagsdemonstration in Leipzig, 23. Oktober 1989: 250.000 Menschen haben sich versammelt. Manche tragen Plakate mit dem Bild Michail Gorbatschows. Der sowjetische Staats- und Parteichef ist durch seine Reformbestrebungen für viele DDR-Bürger zum Hoffnungsträger und zur Leitfigur avanciert. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / dpa)

Trotz des vermeintlichen »Verrats« Gorbatschows an der DDR widerspricht sich Egon Krenz, denn er sieht heute einen wesentlichen Grund für die Einheit Deutschlands in der SED-Politik gegenüber der Bundesrepublik. Sechsmal hatte Moskau eine Reise Erich Honeckers nach Bonn mit Macht verhindert, bis er 1987 dann doch fuhr. Krenz: »Den Besuch Erich Honeckers in der Bundesrepublik haben wir alle gefeiert … Aber im Nachhinein erfahren wir nun, dass das für Gorbatschow Anlass war, seine Deutschland-Politik zu verändern.«

Dem letzten KPdSU-Generalsekretär war das Hemd näher als der Rock. Er gab 1989/90 die DDR für den Versuch preis, mit westlicher Hilfe die Sowjetunion zu retten. Das blieb erfolglos. Ob es ein Verrat oder die unter dem Druck der Verhältnisse einzig mögliche Politik war, hat der künftige Lauf der Geschichte zu bewerten.

Moskau, 1. November 1989: Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow (rechts) empfängt den neuen Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und DDR-Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz (Mitte) zum offiziellen Antrittsbesuch unter den Augen zahlreicher Journalisten. (picture alliance / dpa – Report /ADN Zentralbild)

Warum löste sich die SED nicht auf?

Als der am 8. Dezember 1989 begonnene Parteitag der SED nach einer Woche Unterbrechung beendet wurde, bekam der Vorsitzende der sich nun SED-PDS nennenden Partei, Gregor Gysi, einen großen Besen überreicht. PDS stand für »Partei des Demokratischen Sozialismus« und wurde bald der einzige Name der gewandelten Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der Besen sollte die Absicht illustrieren, erst einmal gründlich sauberzumachen. Der seit knapp einem Monat regierende neue Ministerpräsident, Hans Modrow, hatte gefordert: »… lasst diese Partei nicht zerbrechen, nicht untergehen, sondern macht sie sauber und stark!« Auf dem Parteitag meinten viele, das ginge nur mit einer neuen Partei.

Auch das Symbol des Besens war nicht besonders klug gewählt. Der amerikanische Kommunistenjäger McCarthy nutzte es schon in den 1950er Jahren, und DDR-Dissident Wolf Biermann wies Anfang der 1960er Jahre nicht ohne Grund auf dessen Missbrauch hin: »So gründlich haben wir geschrubbt / Mit Stalins hartem Besen / Dass rot verschrammt der Hintern ist / Der vorher braun gewesen.«

Statt Neuanfang gab es nun also nur eine Umwandlung der Partei. Den Grund dafür erklärte der gerade gewählte Vorsitzende Gregor Gysi in seiner Antrittsrede: »Die Auflösung der Partei und ihre Neugründung wäre meines Erachtens eine Katastrophe für die Partei … Das Eigentum der Partei wäre zunächst herrenlos, anschließend würden sich sicherlich mehrere Parteien gründen, die in einen juristischen Streit um die Rechtsnachfolge träten … Kurzum: Ich verstehe sehr gut, wie es zu solch einer Idee kommen kann, aber bei Abwägung aller Folgen wäre eine solche Entscheidung in hohem Maße verantwortungslos.«

Das überraschte manche. Eigentlich sollte es beim Parteitag um eine neue Politik gehen. Ans Geld – vom Baren bis zu einem umfänglichen Firmenimperium – dachte bislang niemand. Der neue Chef gab dann auch eine Information darüber, wer eigentlich die Besitzer des riesigen Vermögens waren: »Zum Parteieigentum und zu

Ostberlin, Außerordentlicher Parteitag der SED im Dezember 1989: Der mit 95 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden der SED gewählte Gregor Gysi bekommt als Zeichen des Umgestaltungswillens der Partei symbolisch einen Besen zum großen »Saubermachen« überreicht. Die Partei benennt sich zunächst in SED-PDS um. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / ADN Zentralbild)

Parteibetrieben ist zu sagen, dass wir auch dies überprüfen. Gehört uns etwas nicht, geben wir es zurück. Ist es aber unser Eigentum, dann gehört es allen Mitgliedern der Partei, und wir haben kein Recht, das Eigentum daran aufzugeben, wohl aber die Pflicht, eine sinnvolle Nutzung zu sichern.«

Dass der Schatz der Arbeiterklasse den noch verbliebenen Genossinnen und Genossen gehörte, unterstrich Gregor Gysi erneut auf der Tagung des Parteivorstands am 6. Januar 1990: »Niemand von uns hat aber zu sich selbst eine so anmaßende Grundeinstellung, dass er sich legitimiert fühlt, über das Eigentum von etwa 1,5 Millionen Mitgliedern selbstherrlich durch Verzicht zu entscheiden.«

Wie groß dieses Eigentum war, wusste kein Mensch. Bereits am 3. Dezember 1989 hatten Hunderttausende mit einer Menschenkette auf den vier Fernverkehrsstraßen der DDR unter anderem auch das Offenlegen der Parteifinanzen und des Vermögens der SED gefordert.

Wenig später war Bewegung in die Sache gekommen. Am 5. Januar 1990 berichtete die Berliner Zeitung unter Berufung auf den Pressesprecher der SED-PDS über ein Treffen des Parteivorstands mit den Chefs der parteieigenen Betriebe: »Im Ergebnis der Diskussion sei Übereinstimmung festgestellt worden, dass rechtmäßiges Parteieigentum als solches anerkannt bleiben müsse … Die SED-PDS, so ihr Pressesprecher, haftet mit ihrem gemeinsamen Eigentum und Vermögen für die soziale Sicherheit in den Parteibetrieben. Er verwies darauf, dass auf dem kommenden Parteitag, wie angekündigt, Rechenschaft über die bisherige Verwendung von finanziellen Mitteln gelegt und Pläne zur künftigen Verwendung zur Diskussion gestellt werden.«

Am 5. Februar 1990 berichtete das einstige Organ des Zentralkomitees der SED, Neues Deutschland, erstmals in seiner Geschichte über die »Finanzrechnung 1989 der SED«. Sie war in »Mark der DDR« und »Valuta« unterteilt. Konkrete Einnahmen wies sie nur bei DDR-Mark aus. Danach zahlten die SED-Mitglieder 710,4 Millionen Mark Beiträge. Die Parteibetriebe führten 720,3 Millionen Mark ab, »Organisations- und Verwaltungsarbeit« brachte 63,8 Millionen Mark ein, und 0,3 Millionen Mark gab es durch Schenkungen. Insgesamt betrugen somit die Einnahmen 1.494,8 Millionen Mark. Ihnen standen Ausgaben von 1.644,9 Millionen Mark gegenüber. Dazu hieß es: »Zur Deckung der Gesamtausgaben wurden 150,1 Mio. Mark aus dem Reservefonds eingesetzt.« Zu den Valutaausgaben wurde nur angegeben: »Zur Finanzierung der Valutaaufwendungen standen 1989 101,5 Mio. VM [Valutamark, entsprach Deutscher Mark (DM), Anm. d. Verf.] und 3,01 Mio. Mark SW [sozialistische Währungen, Anm. d. Verf.] zur Verfügung.« Über die Herkunft dieses Geldes gab es nur Prozentangaben, wie etwa die Einnahme von 45,5 Prozent harter Währung und 96,1 Prozent sozialistischer Währungen, »durch Ankauf bei der Staatsbank gemäß bestätigtem Plan entsprechend den in der DDR geltenden Grundsätzen«.

Nach der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 war es Sache der neuen Koalitionsregierung unter Führung der CDU, die Vermögensverhältnisse der PDS aufzuklären. Sie setzte dazu die »Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR« (UKPV) ein. Diese nahm am 1. Juni 1990 ihre Tätigkeit auf und arbeitete bis zum 15. Dezember 2006.

Ihr Ermittlungsauftrag bestand zunächst darin, zu prüfen, ob die Parteien und Massenorganisationen der DDR ihr Vermögen rechtmäßig erworben hatten. Um das in Erfahrung zu bringen, hatte bereits die von Hans Modrow (PDS) geführte Regierung am 21. Februar 1990 das »Gesetz über Parteien und andere politische Vereinigungen« erlassen. Es verpflichtete diese – darunter natürlich auch die PDS – dazu, einmal im Jahr einen Rechenschaftsbericht abzugeben.

Daran hielten sich die SED-Nachfolger nicht. Deshalb änderte die Koalitionsregierung das Parteiengesetz in drei wichtigen Punkten. Ministerpräsident Lothar de Maizière beauftragte die Kommission mit der Ermittlung und Überprüfung der betroffenen Vermögen. Sie bekam dazu die gleichen Rechte der Beweisaufnahme wie ein Staatsanwalt. Zum Zweiten wurden die Parteien und Massenorganisationen verpflichtet, der Kommission Auskunft über die Entwicklung ihres Vermögens seit 1945 zu erteilen und ihr eine Vermögensübersicht zum 7. Oktober 1989 vorzulegen. Der dritte Punkt bestimmte, dass sie über ihr per 7. Oktober 1989 vorhandenes Vermögen, nun »Altvermögen« genannt, ab 1. Juni 1990 nur noch mit Zustimmung der Kommission verfügen durften. Das neue Gesetz enthielt jedoch keine Sanktionen für den Fall des Verstoßes gegen diese Pflichten und keine Bestimmungen darüber, welche Vermögenswerte die Parteien und Massenorganisationen künftig behalten dürften.

Die Kommission stellte zum 1. Oktober 1989 allein bei der SED ein Geldvermögen von 6,2 Milliarden DDR-Mark fest. Hinzu kam das Vermögen der Parteibetriebe, das erst nach und nach entdeckt wurde. In der Gesamtsumme an Geld, ohne die Firmen, war ein sogenannter »Sonderfonds« von 3,5 Milliarden DDR-Mark und ein »Valutafonds« von 80 Millionen Valutamark enthalten. All das war gut getarnt, denn das Geld lag auf verschiedenen Nummernkonten bei der Deutschen Handelsbank AG. Diese Konten wurden außerhalb der Parteibilanz geführt. Ein Hauptkonto des »Sonderfonds« wies als Kontoinhaber nicht die SED, sondern die Staatsbank der DDR aus. Damit war dieser Teil des Geldes von vornherein als »schwarze Kasse« angelegt.

In den dreiundzwanzig Monaten vom 1. Oktober 1989 bis zum 31. August 1991 – dem Zeitpunkt, zu dem das Altvermögen der SED vom Neuvermögen der PDS offiziell getrennt wurde – verringerte sich das Vermögen von rund 6.200.000.000 DDR-Mark auf nur noch 205.700.000 DDR-Mark. Fast 97 Prozent des Geldes waren also schnell ausgegeben worden, der Löwenanteil vor der Währungsunion am 1. Juli 1990.

Im Dezember 2006 vermeldete die UKPV, dass sie mehr als 1,6 Milliarden Euro aus dem Vermögen der früheren Parteien und Massenorganisationen der DDR nachträglich eintreiben konnte. Sie wurden für den Aufbau Ost verwendet. Zum Verhalten der PDS zog Christian von Hammerstein für die UKPV das Fazit: »Sie hat gezielt und systematisch versucht, riesige Millionenbeträge vor dem staatlichen Zugriff zu sichern … (und) … musste regelmäßig eher gezwungen werden, als dass sie den gesetzlichen Verpflichtungen von sich aus nachgekommen wäre.«

Die Geste mit dem Besen auf dem Sonderparteitag der SED im Dezember 1989 war wohl nicht so ernst gemeint. Fünfundzwanzig Jahre später blieb die Suche nach dem historischen Stück erfolglos. Bei der heutigen Partei DIE LINKE hieß es, er sei spurlos verschwunden. »Seine Aufgabe hatte sich ja auch erledigt«, meinte Gregor Gysi. Darüber gibt es allerdings bis heute geteilte Meinungen.

War die DM ein Geschenk?

Am 23. Mai 1990 nahmen die im Ausschuss »Deutsche Einheit« tätigen Abgeordneten der Volkskammer als Gäste an der Bundestagsdebatte über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion im Bonner Wasserwerk teil. Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) betonte, dass der Westen den Landsleuten im Osten drei wichtige Dinge »gebe«: Die Erfahrungen und Regeln einer erprobten Marktwirtschaft, das internationale Ansehen eines erfolgreichen Industriestaats und eine Währung, die weltweit anerkannt und begehrt ist. Um all das zu erreichen, brauche man ansonsten eine jahrzehntelange Entwicklung.

Das klang nach einem Geschenk. Und manche im Osten schienen es auch so zu empfinden. In dankbarer Demut verkündete CDU-Staatssekretär Günther Krause: »Ich freue mich schon darauf, nach dem 1. Juli mit meinen Kindern jeden Abend eine Büchse Ananas essen zu können. Die wird dann nämlich ganz billig sein.«

Ganz so naiv sah man es im Westen nicht. Im Alleingang hatte Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) am 28. November 1989 einen Zehn-Punkte-Plan zur Vereinigung Deutschlands und Europas vorgestellt. Für Ost- wie Westdeutsche kam er ebenso überraschend wie für die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und das gesamte restliche Ausland. Der Weg zur Einheit schien trotzdem noch unklar.

Mitte Januar 1990 schlug Ingrid Matthäus-Maier, die finanzpolitische Sprecherin der SPD, in der Wochenzeitung Die Zeit vor, bis 1991 im Rahmen einer Wirtschafts- und Währungsunion die DDR-Mark durch die DM zu ersetzen. Die meisten Politiker und Ökonomen plädierten stattdessen für eine schrittweise Reform mit einer Übergangszeit zu festen Wechselkursen. Am 23. Januar 1990 meldete die Nachrichtenagentur AP: »Nach Auffassung von Bundesfinanzminister Theo Waigel besteht derzeit keine Möglichkeit für eine Union der Währungen beider deutscher Staaten … Als Bedingungen nannte Waigel ähnliche Wirtschaftsorganisation und -gesetzgebung, ein harmonisiertes Steuerrecht, eine vergleichbare Wettbewerbspolitik sowie eine richtig abgestimmte Geld- und Geldangebotspolitik.«

Doch sowohl im Westen als auch im Osten entstand nach dem Mauerfall am 9. November 1989 eine ungeahnte Dynamik. Allein im Januar 1990 zogen rund 70.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik um. Dort schuf dieser Zuzug wachsende Integrationsprobleme. Der spätere Bundespräsident Horst Köhler (CDU), damals Leiter der Abteilung »Geld und Kredit« im Bundesfinanzministerium und ab 1. Januar 1990 Staatssekretär, suchte nach einem Ausweg, denn in der DDR forderten die Demonstranten lautstark: »Kommt die DM, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr!« Er bat seinen Ministerialrat Thilo Sarrazin (SPD), einmal aufzuschreiben, wie eine Währungsunion aussehen könnte. Am 29. Januar legte Sarrazin seine vierzehnseitigen »Gedanken zu einer unverzüglichen Einbeziehung der DDR in den D-Mark-Währungsraum« vor. Das Papier wurde dem Bundeskanzler unterbreitet.

Am 1. Februar 1990 schwenkte auch DDR-Ministerpräsident Hans Modrow auf Einheitskurs und verkündete: »Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten rückt auf die Tagesordnung.«

Damit zeigte sich eine bis dahin ungekannte Interessenübereinstimmung von West und Ost. »Deutschland einig Vaterland« schien sowohl die am weichsten mögliche Landung aus der Krise in der DDR als auch der Hebel zum Kontrollieren der Schleusen in die Bundesrepublik zu sein.

Dagegen wurde heftig polemisiert. Die Frankfurter Rundschau schrieb zum Beispiel am 23. Januar 1990: »Es ist zudem unredlich, wie Matthäus-Maier durch das Gerede von einer Währungsunion im anderen deutschen Staat Hoffnungen zu wecken und dann Prämissen zu formulieren, die auf absehbare Zeit nicht erfüllbar sind. Die vage Aussicht auf eine gemeinsame Mark im Jahre 1993 ist im Übrigen nicht geeignet, den Übersiedlerstrom jetzt zu stoppen.«

In den folgenden Tagen waren die Zeitungen voll von Stimmen, die betonten, wie »unrealistisch« und »falsch« eine rasche Währungsunion wäre – bis am 6. Februar 1990 Bundeskanzler Helmut Kohl ankündigte, darüber Verhandlungen führen zu wollen: »Angesichts der Dramatik des Problems halte ich diesen Weg für den jetzt notwendigen.« Wenig später schrieben ihm die »Wirtschaftsweisen«: »Wir halten die rasche Verwirklichung der Währungsunion für das falsche Mittel, um dem Strom von Übersiedlern Einhalt zu gebieten.« Doch der Kanzler hatte sich entschieden.

Immer mehr Demonstranten fordern nach dem Fall der Mauer die Einführung der D-Mark in der DDR, wie dieses Paar auf der Leipziger Montagsdemonstration am 12. Februar 1990. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / Wolfgang Weihs)

In der DDR wurden die ersten freien Wahlen vom geplanten 5. Mai auf den 18. März 1990 vorverlegt, und Ministerpräsident Hans Modrow wusste: »Damals deutete sich unmissverständlich an, dass nach den Wahlen eine andere Regierung die Amtsgeschäfte übernehmen und sich ein politisches Zusammengehen mit der BRD beschleunigen würde.«

Trotzdem reiste er mit den aus der DDR-Bürgerbewegung kommenden Ministern seiner Koalitionsregierung am 13. und 14. Februar 1990 nach Bonn. Ein Ziel war es, die Bundesrepublik zur Zahlung eines »Solidarbeitrags von 10 bis 15 Milliarden Mark für die DDR« zu bewegen. Diese Bemühungen liefen nach der Entscheidung für eine schnelle Einführung der DM in der DDR ins Leere. Wirtschaftsministerin Christa Luft (SED-PDS) musste enttäuscht feststellen: »Als Beteiligte erkannte ich an Ort und Stelle, dass es nicht mehr um ein Zusammenwachsen beider deutscher Staaten über eine Vertragsgemeinschaft und eine Konföderation ging. Nur ob Anschluss oder Beitritt der DDR zur BRD, darüber waren die Würfel noch nicht gefallen.«

Bundeskanzler Helmut Kohl hatte beide Optionen. Sie waren nicht das Verdienst seiner, sondern das Ergebnis der gescheiterten SED-Politik.

Der DDR-Ministerpräsident Hans Modrow und die DDR-Wirtschaftsministerin Christa Luft am 13. Februar 1990 am runden Tisch im Bonner Kanzleramt. Vertreter beider deutscher Staaten sowie der vier Siegermächte sind zu einer Konferenz über den deutschen Einigungsprozess zusammengetroffen. (picture alliance / dpa – Bildarchiv / Roland Holschneider)

Bereits am 20. Februar 1990 startete die erste Verhandlungsrunde über eine deutsch-deutsche Währungsunion und Wirtschaftsgemeinschaft. Walter Romberg (SPD), als Minister ohne Geschäftsbereich in der Modrow-Regierung und dann ab 12. April 1990 Finanzminister der letzten DDR-Regierung, mahnte unmittelbar nach dem Beginn der Gespräche, dass die Währungsunion die »Möglichkeit einer Übergangsphase« bieten solle, in der auf beiden Seiten »die erforderlichen Anpassungsschritte für einen geordneten Vereinigungsprozess erfolgen«. Am 1. März zitierte ihn die DDR-Nachrichtenagentur Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN): »Auf unserer Seite ist die Bereitschaft dazu augenblicklich größer als die Fähigkeit. Auf der Seite der Bundesrepublik geht man nach meinem Eindruck sehr viel selbstverständlicher davon aus, dass das dortige System die Basis ist, auf der man sich bewegen muss. Deshalb ist die Neigung, sich in unser System hineinzudenken, weniger ausgeprägt.«

Das änderte sich offenbar, denn der Verhandlungsführer West, Hans Tietmeyer, damals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, erinnerte sich an neue Gedanken nach Beginn der Verhandlungen: »Das begann schon damit, dass auf Wunsch der DDR-Seite neben den Begriffen Währungs- und Wirtschaftsunion auch der Begriff Sozialunion in den Vertragstitel aufgenommen wurde.« Sein Verhandlungspartner Ost war nach der Wahl vom 18. März Günther Krause, Parlamentarischer Staatssekretär beim Ministerpräsidenten. Beide standen unter dem Erfolgsdruck, einen Ausweg aus der Krise in der DDR finden zu müssen.

Dort hatte die Aussicht auf das »richtige Geld« nahezu mystische Züge angenommen. Als der Kohlenträger Hans-Joachim Corsalli am 1. Juli 1990 als erster Ostberliner um 0.02 Uhr seine Westscheine in der Hand hielt, erinnerte die Szene an eine religiöse Zeremonie. Das waren nicht mehr nur Geldscheine, sondern schien auch die Garantie für ein besseres Leben für alle zu sein. Diese Hoffnung erfüllte sich für viele nicht: Zwanzig Jahre nach dem historischen Geldempfang resümierte Hans-Joachim Corsalli, inzwischen geschieden und seit 1993 arbeitslos: »Die D-Mark brachte mir nur Pech. Geld macht nicht glücklich. Kein Geld aber auch nicht.« Manchen ging es ähnlich, den meisten besser.

Damals dachte im Osten kaum jemand daran, dass das neue Geld, ebenso wie die durch die Währungsumstellung erheblich aufgewerteten Löhne und Gehälter, finanziert werden musste. Im Westen schon. In Vorbereitung des Vertrags zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion erklärte Bundesfinanzminister Theo Waigel am 22. Mai 1990: »Die DDR wird das frühere, angeblich volkseigene Vermögen in die Finanzierung der Vereinigung, insbesondere in die Neustrukturierung und Sanierung der Wirtschaftsunternehmen investieren.«

Die Einführung der DM war somit kein Geschenk, sondern der Preis für die schnelle Einheit, der von West und Ost gezahlt wurde. Dennoch begünstigte die harte Währung die DDR-Bürger ganz erheblich und machte so den reibungslosen Weg in die Einheit möglich. Die Geschichte hatte entschieden, auch wenn bis heute darüber gestritten wird.

Auf dem Weg zur deutschen Einheit: Bundesfinanzminister Theo Waigel mit einer symbolischen D-Mark-Münze anlässlich der deutschen Währungsunion. Am 1. Juli 1990 ist die westdeutsche D-Mark als offizielles Zahlungsmittel in der DDR eingeführt. (picture alliance /AP Images /Jockel Finck)

Wie erfolgte die Umrechnung von Ost- in Westmark?

Der offizielle Kurs zwischen DDR- und D-Mark betrug stets 1 zu 1. Dass das eine reine Fiktion war, merkten Westberlinbesucher schon vor dem Mauerbau 1961. In den zahlreichen Wechselstuben rund um den Bahnhof Zoo mussten sie – je nach Angebot und Nachfrage – zwischen 4,50 und 6 Ostmark für 1 Westmark zahlen. Dieser von der DDR sogenannte »Schwindelkurs« gehörte zu den Gründen des Mauerbaus.

Als sie am 9. November 1989 fiel, pegelte sich der Tageskurs nach einer Statistik der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank (DVKB) im Laufe des Monats von Spitzen bei 1 zu 16 im Verkauf und 1 zu 13 im Ankauf auf eine Spanne zwischen 13,50 zu 10,50 ein. Trotz dieses ungünstigen Kurses verschwanden zwischen dem 9. und 18. November rund drei Milliarden DDR-Mark, die illegal in DM getauscht wurden.

Dass der offiziell deklarierte Gleichstand der Ost- und Westwährung eine Fiktion war, wusste man auch in der DDR. In ihren letzten Jahren musste sie 4,40 DDR-Mark aufbringen, um 1 DM im Westen zu erlösen. Als Ingrid Matthäus-Maier, die finanzpolitische Sprecherin der SPD, Mitte Januar 1990 erstmals den Gedanken einer Wirtschafts- und Währungsunion der beiden deutschen Staaten äußerte, hielt sie deshalb auch einen möglichen Umtauschkurs im Verhältnis von 5 DDR-Mark zu 1 DM für angemessen. Das schienen die ersten praktischen Erfahrungen zu bestätigen. Am 1. März 1990 berichtete die Berliner Zeitung vom Schwarzhandel Ost- gegen Westmark: »Der Kurs pendelt sich ein. Die Angebote von gestern am Zoo – 1:5, auf dem Alex 1:5. Noch vor Wochen hätte man für eine D-Mark 16 Mark hinblättern müssen.«

Verschmähte Währung – Geldscheine und Münzen der DDR (picture alliance /dpa-Zentralbild /Peter Zimmermann)

Inzwischen ging es jedoch nicht mehr nur um Geld für einen ersten Urlaub oder ein paar Einkäufe, sondern die Umwandlung der gesamten DDR-Währung. Damit stellte sich die Frage nach der künftigen Höhe der Löhne und Gehälter. Klar war, dass mit der Einführung der DM die Subventionen für Miete, öffentlichen Verkehr, Grundnahrungsmittel, Kinderbedarf und vieles andere – damals »zweite Lohntüte« genannt – wegfallen würde. Mit Blick auf die kommende Währungsunion forderten deshalb Tausende Demonstranten: »Nur eins zu eins macht eins!«

Begehrte Währung – Scheine und Münzen der Deutschen Mark (picture alliance / ZB – Fotoreport / Nestor Bachmann)

Gleich zu Beginn der Verhandlungen dazu machte der damalige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Hans Tietmeyer, seinen ostdeutschen Kollegen deutlich, wie er das sah. Klaus Reichenbach (CDU), Minister im Amt des DDR-Ministerpräsidenten, war dabei: »Tietmeyer hat uns vorgerechnet, die Umtauschsache kann nur 1:10 laufen, ganz klar … Und da haben wir gesagt: ›Herr Tietmeyer, überlegen Sie mal, was eine Rentnerin jetzt hier bei uns bekommt. Wenn wir 1:10 umtauschen wollen, wie wollen wir das überhaupt machen?‹ Also, wir haben in den ersten zwei Sitzungen um die Größenordnung gewürfelt, bis dann der Bundeskanzler Kohl eindeutig gesagt hat: ›Es wird keine wirtschaftliche Entscheidung, diese Wirtschafts- und Währungsunion, es wird eine politische Entscheidung! Unsere Kriegskassen sind voll!‹«

Darauf baute die Bundesregierung bereits, als sie Anfang 1990 mit der Modrow-Regierung einen Fonds für die Bereitstellung von Reisezahlungsmitteln für die DDR-Bürger im Jahr 1990 vereinbarte. Dazu kamen die Verhandlungspartner überein: Jeder Bürger hat pro Jahr Anspruch auf den Erwerb von 200 DM. Dabei werden 100 DDR-Mark zum Kurs 1 zu 1 und weitere 100 DDR-Mark zum Kurs 1 zu 5 in DM getauscht. Das war praktisch ein Probelauf für die künftige Währungsunion, denn unterm Strich ergab sich so ein Wechselkurs von 3 DDR-Mark zu 1 DM.

Diese Umtauschaktion wurde von vielen genutzt. Am 1. März 1990 berichtete die Berliner Zeitung über das Geschehen vor Ort: »Seit 1. Januar haben 1,1 Millionen DDR-Bürger in den Filialen Berlins den Umtausch von 100 Mark gegen 100 D-Mark in Anspruch genommen. Etwas zurückhaltender das Verhalten beim ›zweiten Satz‹ von 5:1, den jeder Zweite nutzte.«

Nachdem die politische Entscheidung über die Währungsunion zugunsten der DDR gefallen war, ging es um die Details. Wolfgang Schäuble (CDU), damals als Innenminister Verhandlungsführer der Bundesregierung beim Einigungsvertrag, erinnerte sich: »Rasch zeichnete sich ab, dass generell im Verhältnis 2:1 umgestellt werden sollte. Nach entsprechenden Festlegungen im Wahlkampf zur Volkskammerwahl war allerdings klar, dass pro Person ein bestimmter Betrag, eventuell sozial gestaffelt, im Verhältnis 1:1 umgetauscht werden konnte.«

Den Grund für die darauf folgende Bevorzugung von Rentnern nannte der letzte DDR-Ministerpräsident, Lothar de Maizière: »Ich habe dem Kohl damals gesagt, das ist eine Riesenwählerschaft, die wir da verprellen, wenn wir denen also ihr Geld wegnehmen. Das begreift ein Kanzler wie Kohl immer, wenn es um Wählerstimmen geht.«

Am Ende wurde beschlossen, jedem DDR-Bürger 4.000 Mark – Kindern bis zu sechzehn Jahren 2.000 Mark und Rentnern 6.000 Mark – zum Kurs von 1 zu 1 in DM umzutauschen. Der Rest wurde 2 zu 1 umgestellt, allerdings mit der Option, dass nachgebessert werden könnte, wenn aus dem DDR-Volksvermögen nach dessen Abrechnung noch etwas übrig sei. Das war dann jedoch nicht der Fall.

Für die 160 Milliarden Mark Sparguthaben der Bevölkerung – im statistischen Schnitt 9.600 DDR-Mark pro Kopf –, zu denen noch knapp 20 Milliarden Ansparguthaben aus Versicherungen kamen, ließ sich diese massive Aufwertung verkraften. Lothar de Maizière: »Aus denen sind 120 Milliarden DM Kaufkraft geworden, die ganz überwiegend den westdeutschen Produkten zugutegekommen ist.« Ein Beispiel: In der DDR wurden pro Jahr insgesamt rund 80.000 Kraftfahrzeuge zugelassen. Allein in den gut drei Monaten zwischen Währungsunion und Einheit waren es 450.000 private Pkw.

Doch wie sah es bei den laufenden Einkommen aus? Wolfgang Schäuble: »Die schwierigste Frage war das Umstellungsverhältnis für Löhne, Gehälter und Renten. Bundesbank und Finanzministerium plädierten für eine Relation von 2:1.« Dabei wussten alle Beteiligten, dass in diesem Fall soziale Aufbesserungen sowohl bei den Löhnen und Gehältern als auch bei den Renten notwendig werden würden.

Dennoch hätte die augenscheinliche Halbierung der Einkommen mit dem Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ab 1. Juli 1990 den Weg in die Einheit unkalkulierbar behindert. Sie stieß in der DDR auf massiven Widerstand. Es wurde befürchtet, die DDR-Bürger würden sich von Anfang an als »Deutsche zweiter Klasse« fühlen, wenn sie nicht nur erheblich weniger als ihre Landsleute West in der Lohntüte hätten, sondern ihre ohnehin schon bescheidenen DDR-Gehälter auch noch gekappt würden.

Deshalb musste ein anderer Weg gefunden werden. Das geschah, indem mit den Löhnen auch die im Westen üblichen Abgaben kamen. Deren Struktur kannte im Osten niemand. Deshalb blieb weitgehend verborgen, dass der Umtauschkurs rechnerisch am Ende doch fast bei 2 Ost- zu 1 Westmark lag. Darauf verwies Wolfgang Schäuble in seinem Resümee der Vertragsverhandlungen: »Da mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion allerdings Steuern und Sozialabgaben auf Löhne und Gehälter eingeführt wurden, war im Ergebnis der Unterschied dieses Umtauschkurses [von 1 zu 1 bei Löhnen und Gehältern, Anm. d. Verf.] zu dem eines Verhältnisses von 2:1 bei entsprechenden Aufbesserungen eher marginal. Der Unterschied lag in der psychologischen Wirkung auf die Menschen in der DDR.« Anlässlich des fünfundzwanzigsten Jahrestags der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion bestätigte auch der damalige Bundesfinanzminister Theo Waigel: »Unterm Strich hatten wir einen Umtauschkurs von 1 zu 1,8. Das war ziemlich nahe an dem Vorschlag der Bundesbank, die damals 1 zu 2 für das richtige Verhältnis gehalten hatte.«

Dass das alles dennoch gravierende politische Konsequenzen haben würde, war im Osten wie im Westen bekannt. Richard Schröder, damals Fraktionschef der SPD in der Volkskammer, fasste es so zusammen: »Wir waren der Meinung, dass die Währungsunion den Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft nicht bewirken, sondern verschärfen werde. […] Wir wussten, dass der Staat DDR in Devisen hoch verschuldet ist und da nicht aus eigener Macht herauskommen kann. Dann habe ich zu der Währungsunion gesagt: ›Lieber mit ruinierter Wirtschaft in die Einheit als ohne Einheit mit ruinierter Wirtschaft.‹«

War der Umtauschkurs falsch?

Der Umtauschkurs von einer DM zu zwei DDR-Mark sei falsch gewesen, gehört bis heute zur ökonomischen Kritik der Einheit. Der frühere Präsident der Bundesbank, Karl Otto Pöhl, erklärte nach zehn Jahren Erfahrung: »Es kann heute keinen Zweifel mehr geben, dass dies eine ökonomisch verhängnisvolle Entscheidung war. Alle Betriebe der DDR mussten von einem Tag auf den anderen ihre Löhne und Verpflichtungen in D-Mark bezahlen, die sie nicht hatten und auch nicht verdienten. So wurden damals alle Betriebe schlagartig zahlungsunfähig. Dies wurde dann durch Kredite der Treuhand aufgefangen.« Auf Nachfrage verwies er auf die massive Aufwertung der DDR-Mark durch Einführung der DM um mehr als das Vierfache: »Das kann keine Volkswirtschaft der Welt ohne dramatische Folge verkraften.« Nicht kommentiert wurde bei dieser Bewertung, dass die DDR-Mark eine reine, nicht konvertierbare Binnenwährung war. Sie durfte weder aus- noch eingeführt werden und spielte auf den internationalen Finanzmärkten keinerlei Rolle.

Viele Ökonomen unterschiedlicher politischer Ausrichtung teilen dennoch die Einschätzung, der Kurs sei falsch gewesen. Sie beruht auf der Devisenrentabilität der DDR-Wirtschaft. Im geschlossenen Wirtschaftsraum zwischen den sozialistischen Staaten spielte sie keine große Rolle. Mit der Einheit wechselte die DDR jedoch komplett auf den internationalen Markt. Damit wurde entscheidend, wie viel sie aufwenden musste, um den Gegenwert einer DM zu erlösen. Dieses Verhältnis hatte sich im Laufe der Jahre erheblich zuungunsten der ostdeutschen Wirtschaft verschlechtert. 1970 genügte noch der Einsatz von 1,70 Ostmark, 1976 waren es bereits 2 Mark und 1985 dann 2,50 Mark. Am Ende der DDR musste im Durchschnitt für 4,40 DDR-Mark produziert werden, um 1 DM kassieren zu können. So erklärte sich das vielen DDR-Bürgern bekannte »Verschleudern« der Waren in den Westen.

Die Devisenrentabilität variierte in den einzelnen Branchen. Bis zum Sturz Erich Honeckers blieb sie ein Geheimnis der Außenhändler. Erst im zweiten Halbjahr 1990 wurden die Kennziffern erstmals öffentlich. Das erbrachte ein bedrohliches Ergebnis: Elektrotechnik minus 50,82 Prozent, bei Glas und Keramik minus 70,48 Prozent, im Maschinenbau minus 38,45 Prozent und in der Textilindustrie minus 41,98 Prozent. Diese Zahlen sagen im Grunde, am Beispiel der Elektrotechnik illustriert: Wäre die gesamte Belegschaft dieses Industriezweigs bei voller Bezahlung nach Hause geschickt und die Produktion gestoppt worden, hätte man nur die Hälfte des Verlustes eingefahren, der durch den Verkauf in den Westen entstand. Im Außenhandel der DDR führte das, trotz einer Abfederung durch die Geschäfte mit den sozialistischen Staaten, zu einer erheblichen Einbuße. Erwirtschaftete die Bundesrepublik allein durch die Differenzen zwischen Export- und Importpreisen, den Terms of Trade, zwischen 1971 und 1987 einen Gewinn von 156 Milliarden US-Dollar, machte die DDR im gleichen Zeitraum daraus 22 Milliarden US-Dollar Minus.

Aus währungstechnischer Sicht stellte sich die Einführung der DM ab 1. Juli 1990 so dar: Ein DDR-Produkt, das bis zum 30. Juni 1990 für 1.000 DM auf dem Weltmarkt zu haben war, kostete ab dem 1. Juli 1990, null Uhr, 4.400 DM. Das führte dazu, dass die traditionellen Partner im ostdeutschen Außenhandel – die Sowjetunion und die ehemaligen Ostblockstaaten – in der Noch-DDR nicht mehr einkaufen konnten. Ihnen fehlte einfach das Geld dazu. Hinzu kam noch die internationale Konkurrenz. Auch für die Bundesrepublik war die DDR nicht mehr der »billige Jakob«. Produkte, die vormals die Versandhauskataloge von Quelle bis Neckermann füllten, machten einen Preissprung. Die Folge: Sie wurden nicht mehr gekauft.

Vor diesem Hintergrund polemisierten Publizisten im Westen noch jahrelang gegen den Umtauschkurs bei der Währungsunion. Fernsehjournalist Wolfgang Herles nahm die Stimmung auf und nannte ihn einen »Fabelkurs«, der »die Ausschaltung der Vernunft als Maßstab der Politik« gewesen sei. Das sah der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière ganz anders: »Es gingen nach dem Fall der Mauer täglich zwei- bis dreitausend Menschen, und wir mussten irgendwelche Signale für Bleibehoffnung setzen … Als wir dann am 18. Mai den Vertrag über die Währungsunion unterschrieben haben, ebbte dieser Exodus wirklich ab, es waren noch zweitausend pro Woche, immer noch zu viel, aber die unmittelbare Drohung des Leerlaufens war gebannt damit.«

Mit einer massiven Wiederaufnahme der Wanderung aus der DDR in den Westen wäre zu rechnen gewesen, hätte man auch nur erwogen, Löhne, Gehälter und Renten anders als 1 zu 1 umzustellen. Der Grund lag darin, dass ein Facharbeiter nur etwa 48 Prozent des Westlohns bekam. Für das gesamte DDR-Lohngefüge berechnete das Statistische Bundesamt 1990 ein Niveau von unter einem Drittel im Vergleich zum Westen. Erfahrungen besagten, dass abhängig Beschäftigte ihre Koffer packen, wenn ihr Einkommen 70 Prozent dessen unterschreitet, was sie anderswo bekommen würden. Eine Währungsunion wäre damit zum Motor des Weglaufens geworden.

Eine recht abenteuerliche Kritik am Umtauschkurs gab es auch von östlicher Seite. Sie verwies auf die hohe Kaufkraft der DDR-Mark im Land. Schließlich kostete ein Brötchen nur fünf Pfennige, der Eisenbahnkilometer und die Kilowattstunde Strom acht Pfennige und die Miete höchstens 1,25 Mark pro Quadratmeter mit »Vollkomfort«. Daraus folgte die Behauptung, eigentlich sei die DDR-Mark mehr wert als die DM. Sie knüpfte an die jahrelange Propaganda gegen den »Schwindelkurs« an, die immer dann ihre Höhepunkte erlebte, wenn es um die Begründung eines höheren »Mindestumtauschs« für Westbesucher ging. So schrieb zum Beispiel Neues Deutschland am 15. Oktober 1980: »Bereits vor fünf Jahren betrug die Kaufkraft der Mark der DDR 1,09 Mark der BRD, das heutige Verhältnis beträgt 1:1,29. Im Reiseverkehr ist dieses Verhältnis infolge besonders großer Preisunterschiede für Dienstleistungen sogar 1:2,30.« Diese Rechnung entstand durch den Vergleich subventionierter DDR-Waren mit Westpreisen und umfasste damit nicht die tatsächlichen Lebenshaltungskosten.

Im Zusammenhang mit der Währungsunion gab es aber auch eine Zahl, die vordergründig überzeugend klang. Es wurde moniert, dass den DDR-Bürgern durch den Umtauschanteil von 1 zu 2 insgesamt eine Summe von etwa 64,3 Milliarden Mark verlorenging. Auf die Einwohner umgerechnet, machte das rund 4.000 DM pro Person. Daraus folgte die Schlussfolgerung, eigentlich hätte es für 1 DDR-Mark etwa 1,50 DM geben müssen.

Das war eine klassische »Milchmädchenrechnung«. Sie ignorierte die Art des Wirtschaftens in der DDR. »Stabile Preise«, später modifiziert in »stabile Preise für den Grundbedarf«, gehörten zum politischen Fundament. Die Differenz zwischen den tatsächlichen Preisen für Waren und Dienstleistungen kam aus Subventionen. Diese wiederum waren ein realer Einkommensbestandteil, »zweite Lohntüte« genannt. Die Betriebe mussten 70 Prozent der Bruttolohnsumme an den »Gesellschaftlichen Fonds« des Staates abführen. Die Arbeitenden blieben so von der Finanzierung der gesamten Staatsausgaben entlastet. Im Gegenzug war ihr Lohn im Vergleich zum Westlohn kärglich. Allein die Subventionen auf Nahrungsmittel werteten sie jedoch bereits um etwa 19,6 Prozent auf.

Neue Währung, neue Preise: Einen Korb frischer »Ost-Schrippen« bietet diese Verkäuferin aus einem Bäckerladen im Ostberliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg Anfang der 1990er Jahre an. Die knusprigen Brötchen – nach DDR-Rezept ausschließlich mit Hefe gebacken – kosten pro Stück 28 Pfennige. In der DDR kostete ein subventioniertes Brötchen 5 Pfennige. (picture alliance / dpa – Report / Peer Grimm)