Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Chefober Leopold W. Hofer

- Sprache: Deutsch

Nach dem Begräbnis eines pensionierten Gymnasiallehrers ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schüler wird vor dem Jedleseer Friedhof niedergeschlagen, aus dem frischen Grab verschwindet ein Anzug und Stefan, der Neffe des bestohlenen Toten, ist plötzlich unauffindbar. Dessen Mutter Brigitte bittet Chefober Leopold um Hilfe. Lebt Stefan noch? Als ein grausamer Mord geschieht, führt die Spur zunächst zu dem seltsamen Absolventenverein »Lenaubrüder« in Stockerau. Leopold hat alle Hände voll zu tun …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hermann Bauer

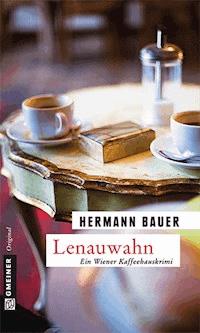

Lenauwahn

Ein Wiener Kaffeehauskrimi

Impressum

Sämtliche Zitate Nikolaus Lenaus sind folgenden Ausgaben entnommen:

Lenau, Nikolaus: Gedichte. Herausgegeben von Hartmut Steinecke. Reclam, Stuttgart 2005 (Reprint 2010).

Lenau, Nikolaus: Faust. Ein Gedicht. Herausgegeben von Hartmut Steinecke. Reclam, Stuttgart 1997 (Reprint 2009).

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © kemai / photocase.com

ISBN 978-3-8392-4140-0

1

Ich trag im Herzen eine tiefe Wunde,

Und will sie stumm bis an mein Ende tragen;

Ich fühl ihr rastlos immer tiefres Nagen,

Und wie das Leben bricht von Stund zu Stunde.

(Aus: Lenau, Der Seelenkranke)

»Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.«

Der alte Mann, der vor dem offenen Fenster saß, die angenehm milde Luft des Oktobernachmittags einatmete und wehmütig in jene Landschaft hinausblickte, die zu betreten er bereits zu schwach war, entsann sich der ersten Zeile des berühmten Gedichtes von Rainer Maria Rilke. Es war ein schöner Herbsttag, wie er sich in diesem Jahr nicht mehr allzu oft wiederholen würde. Die Sonne ließ noch einmal ahnen, welche Kraft in ihr steckte, und doch begannen die Blätter bereits sich zu verfärben.

Er sprach das Gedicht in Gedanken weiter:

»Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.«

Die Worte kamen kaum hörbar aus seinem Mund. Das war seine Lieblingsstelle, obwohl er sie für stilistisch nicht ganz ausgewogen hielt. ›Letzte Früchte‹ und ›letzte Süße‹! Das hätte man einem weniger bekannten Dichter als Rilke wohl als vermeidbare Wortwiederholung ausgelegt. Er selbst plädierte für ›ganze Süße‹. Aber es war egal. Er hatte früher selbst einmal Gedichte geschrieben, seiner Meinung nach schöne, leider nur von wenigen gelesene Gedichte. Auch das war mittlerweile egal.

Er griff zu dem Glas, das auf dem kleinen Tischchen neben ihm stand, und trank es leer. Beinahe jeder Wein kam seinem geschwächten Körper nun schwer vor. Er vertrug nichts mehr. Er trank bloß noch aus Gewohnheit.

»Die Sonne und die Luft tun dir gut, Hannes«, hörte er seine Schwester Brigitte sagen, die das Zimmer betrat. »Du hast eine richtig schöne Gesichtsfarbe bekommen, ganz rosige Wangen. Aber ich mache das Fenster jetzt lieber zu. Es wird kühl.« Sie bemühte sich um ein freundliches Lächeln.

»Der Buchenwald ist herbstlich schon gerötet,

so wie ein Kranker, der sich neigt zum Sterben,

wenn flüchtig noch sich seine Wangen färben,

doch Rosen sind’s, wobei kein Lied mehr flötet.«

Diese Zeilen eines anderen Lyrikers, seines Lieblingsdichters Nikolaus Lenau, drangen ihm mit einem Mal ins Gedächtnis. »Ich habe keine rosige Gesichtsfarbe, ich bin blass wie immer«, protestierte er matt und versuchte, sich zu erheben. Mit der einen Hand stützte er sich auf den Tisch, mit der anderen griff er zu seinem Gehstock. Umständlich machte er ein paar Schritte. Dabei fuhr er sich mit der Hand durch das beinahe vollständig weiße, schüttere Haar.

»Was hast du bloß wieder für Launen? Jede kleine Bemerkung von mir regt dich auf«, resignierte Brigitte achselzuckend.

»Es wird einem Menschen mit irreparabler Gesundheit wohl noch gestattet sein, Launen zu haben«, erwiderte Hannes so barsch er konnte. Dabei steckte er eine Zigarette in den Mund und zündete sie an.

»Du sollst nicht rauchen«, zischte Brigitte sofort hinüber. »Der Arzt hat es dir strikt verboten.«

»Der Arzt ist ein Idiot!«

»Es ist nicht gut für dich!«

»Und was ist gut für mich, im Zustand meiner Irreparabilität?«, höhnte er. Er hüstelte. »Du kommst mir vor wie ein Kunde, der auf der Rechnung vom Supermarkt nachsieht, was den Einkauf so teuer gemacht hat. Es ist aber kein einzelner Posten, den man so einfach weglassen könnte, es ist die Gesamtheit, die ihren Preis fordert. Der Preis ist hoch, doch man müsste so viele Dinge streichen, dass der Einkauf keinen Sinn mehr machen würde.«

»Ich weiß nicht, warum es dein einziges Ziel zu sein scheint, dich selbst zu ruinieren«, meinte Brigitte nur kopfschüttelnd. Sie ging wieder hinaus, um in den anderen Räumen noch ein paar Handgriffe zu erledigen. Zwei- bis dreimal in der Woche kam sie hierher, um ihrem Bruder ein wenig den Haushalt zu führen – nicht, weil sie ihn übertrieben mochte, sondern weil sie als nächste Angehörige es nach dem Tod seiner Frau als ihre Pflicht erachtete, das zu tun. Sie wusste, dass es nicht mehr für lange Zeit sein würde.

Als sie zu ihm zurückkam, um sich zu verabschieden, hatte er sich wieder hingesetzt und das Fenster geöffnet. »Du gehst?«, wollte er wissen.

»Ich komme übermorgen wieder.«

Eine kurze Pause. »Sag, ist es wahr, das mit Stefan und Ulrike?«, kam es dann von ihm.

»Dass sie sich scheiden lassen? Ja, es stimmt! Wer hat dir denn das schon wieder erzählt?«

»Das ist im Augenblick uninteressant. Aber du kannst deinem Sohn ausrichten, dass er ein Idiot ist, es so weit kommen haben zu lassen.«

»Richte es ihm doch selber aus! Du hast ja seine Telefonnummer, auch wenn er nicht mehr bei dir vorbeikommt«, bemerkte Brigitte knapp. Sie hatte sich mittlerweile an die Art ihres Bruders gewöhnt, jede ihrer Begegnungen mit einer negativen Äußerung zu beenden. »Also dann bis übermorgen. Und verkühl dich nicht. Es wird jetzt wirklich frisch.«

Er brummte etwas, das sie nicht mehr verstand, weil es so leise und undeutlich war. Kaum war sie gegangen, nahm er sich wieder eine Zigarette und versank mit dem Rauch, den er inhalierte, in seine eigene Welt aus Vergangenheit, Verlust und Poesie.

Als Brigitte nach zwei Tagen wiederkam, fand sie ihn tot am Fußboden seines Badezimmers liegen. Wie es später hieß, hatte er noch am selben Abend einen Herzinfarkt erlitten.

2

Mir hat noch deine Stimme nicht geklungen,

Ich sah nur erst dein holdes Angesicht;

Doch hat der Strom der Schönheit mich bezwungen,

Der hell von dir in meine Seele bricht.

(Aus: Lenau, Frage)

Leopold, seines Zeichens Oberkellner im Floridsdorfer Café Heller, stand in der U-Bahn-Station Karlsplatz und wartete auf einen Zug der Linie U4. Er ärgerte sich, denn der Zug hatte Verspätung. Der Bahnsteig füllte sich rasch mit Menschen. Das machte ihn noch nervöser. Es war wie meistens, wenn er, der sonst mit Auto oder Rad unterwegs war, einen Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigte. Immer kam es zu unvorhergesehenen Zwischenfällen und Verzögerungen. Benötigte man Autobus oder Straßenbahn, so bildete der schleppende Straßenverkehr das größte Hindernis. Das war beinahe so, wie wenn man mit dem eigenen Auto auf Umwegen ans Ziel zu gelangen suchte und dabei noch zusätzlich an allen möglichen Haltestellen stehen bleiben musste. Die Schnellbahn wiederum war schon ein wenig in die Jahre gekommen und zeigte deswegen häufiger durch Verspätungen ihre Launen, als einem lieb sein konnte. Blieb die U-Bahn als das für gewöhnlich rascheste und zuverlässigste öffentliche Verkehrsmittel. Aber selbst die sogenannten ›Silberpfeile‹ hatten regelmäßig ein Problem, wenn Leopold sich einmal entschloss, sie zu benützen.

»Warum habe ich mich bloß darauf eingelassen?«, seufzte er voll Selbstmitleid, während der Lautsprecher die Fahrgäste informierte, dass es in der nächsten Zeit zu unregelmäßigen Wartezeiten und Zugsfolgen kommen werde. Leopold blickte unruhig auf seine Uhr. Es war schon halb zwei vorüber. Er konnte nicht mehr ausschließen, dass er seinen Dienst als Oberkellner im Café Heller zu spät antreten und deshalb von seiner Chefin einige höchst unerfreuliche Bemerkungen zu hören bekommen würde. Und das alles, weil es offenbar so schwer war, auf einem selbstständigen Gleiskörper, wo man nichts überholen musste und einem nichts entgegenkam, die Zeit einzuhalten.

Ja gut, verplaudert hatte er sich zugegebenermaßen auch. Er hatte einen Kollegen, den er von früher sehr gut kannte und schon lang nicht gesehen hatte, an dessen Arbeitsplatz im Café Bräunerhof besucht. Natürlich hatte da ein Wort das andere gegeben, Erinnerungen waren aufgefrischt und Erfahrungen ausgetauscht worden. Da hatte Leopold nicht so auf die Zeit geachtet und hatte sich später verabschiedet, als er vorgehabt hatte. Mit einer guten Verbindung hätte er es trotzdem leicht geschafft, zu seinem Dienst zurechtzukommen. Aber so war es schon beinahe unmöglich. Dabei erschien er nie unpünktlich im Kaffeehaus, außer wenn ihn die unvermeidliche Suche nach einem Verbrecher aufhielt.

Jetzt stand neben ihm auch noch eine Frau, die ungeniert laut mit ihrem Handy telefonierte. Das war eine Angewohnheit, die er überhaupt nicht schätzte. Glaubten die Leute wirklich, ihr Leben wäre so interessant, dass sie es allen Umstehenden erzählen mussten? Es war, gelinde gesagt, unerträglich. Leopold ging ein paar Schritte weiter, inmitten einer immer unruhiger und ungeduldiger werdenden Menge, und versuchte sich abzulenken, aber es gelang ihm nicht. Zu sehr haderte er mit seinem Schicksal. So viele Leute fuhren täglich mit den Öffis und waren glücklich und zufrieden. Warum nur musste immer etwas passieren, das ihn derart negativ denken ließ?

Als ihn ein junger Giftler um einen Euro anschnorrte, trat Leopold entrüstet ein paar Schritte zurück. Hier war also offensichtlich auch kein besserer Platz. Was die Situation so schlimm machte, war die Anwesenheit der vielen anderen Menschen, die permanente Tuchfühlung mit ihnen, der Lärm, der Gestank und die Tatsache, dass man ständig auf sich aufpassen musste. Es war nicht wie im Kaffeehaus, wo alles seine Ordnung hatte, wo gleichzeitig vertraute Nähe und respektvoller Abstand existierten. Nein, hier herrschten Chaos und Rücksichtslosigkeit. Jetzt, da endlich ein Zug einfuhr, war es deutlich zu merken.

Bewegung kam in die Menge, alles drängte nach vor. Leopold stand dabei verhältnismäßig ungünstig. Denn er wurde nicht nur von den vorwärts Strebenden unsanft gerempelt, es kam ihm auch die geballte Ladung der aus der U-Bahn herausdrängenden Menschen wie eine Wand entgegen und schob ihn zu den Rolltreppen. Von dort wiederum hetzte eine nicht abzureißen scheinende Kette derjenigen einher, die es eilig hatten, sich noch in die ohnehin schon überfüllten Waggons hineinzuzwängen. »Geh’n S’ doch weiter und halten S’ die Partie ned auf!« – »Wie man nur so blöd dastehen kann!« – »Moch Meter, Oida, du bist ned aus Luft!« – Solches und Schlimmeres bekam Leopold zu hören, während sein Körper jede Menge Puffer einstecken musste.

Wie sehnte Leopold in diesen Augenblicken einen gemütlichen Stau auf der Autobahn herbei, wo man allein in seinem Fahrzeug saß und sich, ohne von seinen Mitmenschen dabei gestört zu werden, in aller Ruhe darüber ärgern konnte, dass nichts weiterging. Jetzt aber musste er, kaum war es ihm gelungen, die Angriffe aus allen Richtungen abzuwehren, tatenlos zusehen, wie die U-Bahn-Garnitur abfuhr und im Nu seinen Blicken entschwand. »Folgezug kommt gleich«, hörte er den Lautsprecher sagen. Er dachte noch nach, welchen Zeitwert das Wort ›gleich‹ bei den Wiener Verkehrsbetrieben wohl haben mochte, da kam tatsächlich schon der nächste Zug. Das erweckte in Leopold beinahe so etwas wie ein Gefühl der Dankbarkeit. Er trachtete jedoch vor allem, nun wirklich rasch in den Wagen zu kommen und nicht weiter unnütz Zeit zu versäumen.

Obwohl immer noch eine Menge Leute zustiegen, fand Leopold sich zu seinem eigenen Erstaunen auf einem Sitzplatz wieder. Ein Hauch von Entspannung zeigte sich in seinem Gesicht, verflog aber schnell, als er sah, wer gegenüber von ihm Platz genommen hatte: die Handytelefoniererin. Und sie telefonierte noch immer. Auch an der Lautstärke hatte sich nichts geändert, sodass Leopold endgültig unfreiwilliger Zeuge ihres Gespräches wurde:

»Nein … Nein … Du musst jetzt ein wenig mehr auf dich schauen, Mutter. Streich das viele Fleisch endlich aus deinem Speiseplan und versuch es mit mehr Gemüse … Nein … Bitte … Nein … Ja, ab und zu ein bisschen was vom Huhn ist schon in Ordnung, aber gedünstet, hörst du, nicht gebraten oder paniert … Du musst dich jetzt eben halten, Mutter, da hilft nun einmal nichts. Von selbst gehen die vielen Kilos, die du mit dir herumschleppst, nicht weg. Und es ist gefährlich in deinem Alter, glaube mir, du darfst das nicht unterschätzen … Nein … Nein … Nein, du schaffst das auch ohne mich. Es ist sinnlos, mich anzujammern und mit mir darüber debattieren zu wollen, hörst du? Schlag dir das nur ja aus dem Kopf … Ja … Genau … Nein …«

Was man alles in so ein Gerät hineinreden konnte, wenn der Tag lang war! Furchtbar! Leopold überlegte kurz aufzustehen und jemand anders seinen Sitzplatz zu überlassen, schließlich siegte aber doch die Bequemlichkeit. Auch aus- bzw. umzusteigen würde nur wenig nützen. Jederzeit drohte wieder eine Störung, ein unfreiwilliger Aufenthalt, eine weitere Verzögerung. Man musste bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ständig mit allem rechnen. Deshalb war es besser, sich zu fügen und zu schauen, dass man es doch noch rechtzeitig ins Kaffeehaus schaffte.

Um sich abzulenken, versuchte Leopold, seinem Gegenüber einen Quickcheck in bester Sherlock Holmes’scher Manier zu verpassen. Dadurch konnte er aus der Not eine Tugend machen und selbst in einer solchen Situation seine detektivischen Fähigkeiten trainieren:

Erster Eindruck: eher unscheinbare Frau mittleren Alters. Vielleicht kommt das aber daher, dass sie den Kopf immer leicht zur Seite gedreht hat und den Großteil ihres Mundes hinter dem Handy versteckt. Also Vorsicht! Solche Eindrücke können täuschen.

Allgemeine körperliche Eigenschaften: klein und zart. Hände allerdings sehnig. Ausdauerpotenzial!

Sonstiges Aussehen: Haare brünett und leicht gewellt, nicht ganz schulterlang. Sicher nicht gefärbt. Schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans, hellbraune Stiefeletten. Schwarze Handtasche. Nichts Aufdringliches, nichts von besonderer Eleganz, aber alles zur Person passend und sauber.

Alter: wie gesagt, irgendwo in der Mitte. Schwer, genau zu schätzen. Vielleicht Anfang bis Mitte 40.

Charaktereigenschaften: fürsorglich, zumindest was ihre Mutter betrifft. Klar in ihren Anweisungen. Leichter Hang zur Besserwisserei. Wahrscheinlich gesundheitsbewusst. Was das Telefonieren betrifft: penetrant.

Familienverhältnisse: unklar, ob verheiratet oder ledig, jedenfalls kein Ring. Bindung zur Mutter intakt. Möglicherweise kein Vater mehr vorhanden, wenn doch, dann bei gesundheitlichen Fragen nur von geringer Bedeutung.

»Mehr Bewegung, hörst du, Mutter?«, drangen indessen weitere Teile des schier endlos scheinenden Telefongesprächs an seine Ohren. »Du musst dich einfach mehr bewegen … Nein … Ja … Ganz richtig, zu Fuß gehen und nicht jede kleine Strecke mit dem Auto fahren … Nein … Ich bilde mir gar nichts ein, ich wiederhole nur, was dir schon Doktor Brabetz gesagt hat und jeder andere Arzt auch sagen wird. Es geht um deine Gesundheit, nicht um meine!« Die Frau schaute auf ihre Uhr. »Ich muss jetzt Schluss machen, Mutter«, kündigte sie unerwarteterweise an. »Ja … Ja … Ja, ich melde mich heute Abend noch einmal bei dir. Tschau … Ja … Ja, natürlich … Also tschau!«

Sie steckte das Handy in ihre Tasche, die sie sich über die Schulter hängte, und stand auf, um auszusteigen. Auch Leopold musste hier, bei der Station Spittelau, hinaus und dann mit der Linie U6 nach Floridsdorf weiterfahren. Auf dem Bahnsteig war nicht so viel los wie auf dem Karlsplatz, aber es ging auch hier recht lebhaft zu. Leopold beschleunigte seine Schritte. Als er an der Dame vorbeiging, die soeben noch des Langen und Breiten mit ihrer Mutter telefoniert hatte, sah er aus dem linken Augenwinkel, wie ein Halbwüchsiger blitzschnell in ihre Tasche griff, ohne dass sie es merkte, und dann seelenruhig weitermarschierte, als ob nichts gewesen wäre.

Das Handy, schoss es Leopold durch den Kopf. Sie hatte es viel zu schlampig in ihrer Tasche deponiert und diese unverschlossen gelassen. Der Bursche musste das noch in der U-Bahn bemerkt haben. Jetzt war es weg, wenn er nicht rasch handelte.

Leopold stürmte nach vor. »Halt, junger Mann«, rief er und packte den Burschen beim Arm. »Gib her, was du gerade eingesteckt hast.« Noch bevor sich der Dieb umdrehen konnte, drehte Leopold dessen rechte Hand auf den Rücken und griff in seine linke Tasche. Triumphierend holte er das Handy heraus. Er winkte seiner Sitznachbarin von vorhin, die, wie viele andere Leute auch, neugierig stehen geblieben war, zu, ohne die Hand dabei loszulassen. »Das ist Ihres«, machte er sie aufmerksam. »Ist es Ihnen überhaupt schon abgegangen?«

Die Frau begann zu suchen. »Um Gottes willen … mein Handy …«, stammelte sie.

»Sag, warum machst du das? Den Leuten mir nichts dir nichts etwas wegnehmen? Gar so arm schaust du mir ja nicht aus«, wandte sich Leopold dem jugendlichen Dieb zu. Der hatte mittlerweile offensichtlich zwei Beamte der U-Bahn-Aufsicht erspäht, die sich von der Rolltreppe her näherten. Leopold war einen Augenblick unachtsam, das nützte er aus. Er drehte sich, so gut er konnte, und versetzte Leopold dann mit seinem linken Ellenbogen einen kurzen, kräftigen Stoß in die Magengrube, sodass dieser in die Knie ging und losließ. Er rief zwar noch »Haltet das Bürscherl«, aber bis die zwei Aufsichtsbeamten bemerkten, was los war, war der kleine Gauner schon über alle Berge.

Die Frau war jetzt bei Leopold. »Haben Sie sich wehgetan?«, erkundigte sie sich.

»Es geht schon! Nicht der Rede wert«, versicherte er ihr.

Auch die Leute der U-Bahn-Aufsicht kümmerten sich um ihn. »Leider haben wir nicht schnell genug geschaltet«, beteuerte der eine von ihnen entschuldigend. »War wieder einer dieser rotzfrechen kleinen Taschendiebe. Wir haben gleich unsere Kollegen hier in der Station angerufen, vielleicht nützt es noch etwas. Wollen Sie, dass wir die Polizei verständigen?«

»Also, von mir aus ist es nicht notwendig«, erwiderte die Dame schnell.

»Von mir aus auch nicht«, ergänzte Leopold. »Da kommt ohnedies nichts dabei heraus, und das Handy haben wir ja wieder. Außerdem habe ich einen guten Freund bei der Polizei, an den ich mich jederzeit wenden kann.«

Die beiden Beamten verabschiedeten sich. Leopold bemerkte, dass er das Handy immer noch in der Hand hielt. »Jetzt muss ich Ihnen das Ding aber zurückgeben, sonst stecke ich es noch selbst ein«, lächelte er.

»Vielen Dank, dass Sie sich so eingesetzt haben. Es ging alles furchtbar rasch. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt.«

»Es waren viele Leute am Bahnsteig, das hat der Bursche ausgenützt. Und ein bisserl leichtsinnig waren Sie auch, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Das Handy ist ganz oben in Ihrer Tasche gelegen, und sie war offen. Leider muss man heutzutage auf seine Sache überall aufpassen wie ein Haftelmacher.«

Erstmals schaute Leopold der Frau bewusst ins Gesicht. Langsam löste sich bei ihr die Spannung, und ihre Züge wurden weich. Sie hatte neugierige, lebendige blaue Augen, ein Stupsnaserl vom Feinsten und schmale, appetitliche Lippen. Gar nicht unsympathisch, sogar eher das Gegenteil.

»Ich bin einfach zu schusselig«, gab sie zu. »Herrje, Sie haben sich ja die Hose ganz schmutzig gemacht«, sagte sie dann.

»Das macht nichts, ich kann sie ja putzen lassen«, bemerkte Leopold verlegen. »Jetzt muss ich ohnedies schnell in die Arbeit. Dort habe ich meinen eigenen Dienstanzug.«

»Ach so? Was arbeiten Sie denn?«, fragte die Dame interessiert.

Jetzt war Leopold wieder ganz in seinem Element. »Ich bin Oberkellner im schönsten Kaffeehaus von Wien«, verkündete er. »Nämlich im Café Heller in Floridsdorf. Sie können dort ja einmal auf einen Sprung vorbeischauen, wenn Sie möchten.«

»Vielleicht!« Die Dame lächelte. »Und dann frage ich nach …?«

»Nach dem Herrn Leopold. Ich bin sowieso fast immer da.« Er zwinkerte ihr zu. »Jetzt muss ich aber schleunigst ins Geschäft. Also auf Wiedersehen, Frau …«

»Haller. Erika Haller. Auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank!«

Als er die Rolltreppe zur U6 nach Floridsdorf hochfuhr, merkte Leopold mit angenehmem Erstaunen, dass sich ein gewisses Hochgefühl seiner bemächtigt hatte. Erstens hatte er eine gute Tat begangen. Und zweitens hatte ihn diese zufällige Begegnung davon überzeugt, dass man in der U-Bahn durchaus auch nette Menschen kennenlernen konnte – selbst wenn sie unverbesserliche Handytelefonierer waren.

3

Alles schlummert, alles schweigt,

Mancher Hügel ist versunken,

Und die Kreuze stehn geneigt

Auf den Gräbern – schlafestrunken.

(Aus: Lenau, Die Wurmlinger Kapelle)

»Da hinten ist er.«

»Wer?«

»Der Friedhof.«

Drei etwa 14jährige Buben schlenderten an der Lorettokirche und dem anschließenden Park im Floridsdorfer Bezirksteil Jedlesee vorbei. Die einbrechende Dunkelheit hatte sie zusammengeführt. Es war jetzt spannender, ein wenig umherzustreifen und dabei zu rauchen, als noch kurze Zeit vorher.

»Wollt ihr unbedingt dorthin gehen?«, fragte Martin, der zwischen den beiden anderen, dem dicken Jürgen und dem langen Patrick, wie deren kleinerer Bruder aussah.

»Hast du etwa Angst?«

»Ich weiß nicht …«

Jürgen legte seine starke Hand auf Martins schwache Schulter. »Du sollst ihn dir nur einmal ansehen«, raunte er ihm zu. »In ein paar Tagen kannst du uns dann beweisen, was du so alles drauf hast.«

»In ein paar Tagen ist hier toll was los«, ergänzte Patrick. »Da brennen eine ganze Menge Lichter bei den Gräbern, weil die Leute hierher kommen und vor Allerheiligen nach den Toten schauen. Vielleicht wird auch noch der eine oder andere eingegraben.«

»Und zu Halloween steigen angeblich die Toten aus ihren Gräbern. Glaubst du daran?«, wollte Jürgen wissen. »Es gibt da eine ganze Menge Geschichten.«

»Mein Onkel behauptet, er hat schon einmal den Geist von einem Toten gesehen«, erzählte Patrick. »Er war durchsichtig und ist geschwebt. Wenn er auf einen zugekommen ist, ist es ganz kalt geworden. Es war, wie wenn er geatmet hätte: der Hauch des Todes.«

Martin bekam eine Gänsehaut und begann, am ganzen Körper zu zittern.

»Muss schon ein schönes Gefühl sein, wenn man so etwas einmal begegnet«, fuhr Jürgen fort, als er das merkte. »Man spürt es ja schon lang, bevor man es sieht. Es breitet sich in einem selbst aus, im ganzen Organismus, bis es einem die Luft abschnürt.«

»Hört auf!«, schrie Martin. »Ich will diese blöden Geschichten nicht hören!«

Sie waren beim Eingangstor zum Friedhof angelangt, bogen aber nach rechts, wo die Straße aufhörte und ein kleiner Weg entlang einer Wiese am Gottesacker vorbeiführte. »Zigarette?« Jürgen hielt Martin die halb volle Packung hin. Martin griff blind hinein, klemmte eine Zigarette zwischen seine Zähne und zündete sie so umständlich an, dass die Flamme zweimal ausging. Dann machte er ein paar Züge, begann aber sofort zu husten. »Können wir nicht wieder gehen?«, fragte er. »Ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen.«

Patrick, der in der Dunkelheit vorangegangen war, winkte Martin zu sich. »Komm einmal her«, ordnete er an. »Na los!«

Widerwillig folgte Martin ihm, dazwischen immer wieder hastig den Rauch seiner Zigarette inhalierend. »Ich sehe fast nichts«, protestierte er.

»Du siehst genug«, versicherte Patrick. »Jetzt komm schon, und schau es dir an. Merkst du, wie niedrig der Zaun hier ist? Da kann man ganz leicht drüberklettern. Von hier aus wirst du nächste Woche in der Nacht in den Friedhof hineinsteigen und uns etwas Hübsches mitbringen – einen Kranz oder eine Schleife. Wir sind da nicht so wählerisch.«

Martin schüttelte es wiederum. »Ich mag nicht«, lehnte er entschieden ab. »Ich will nicht in der Nacht auf den Friedhof!«

Jetzt war auch Jürgen bei ihnen. »Du möchtest doch unser Freund werden«, redete er Martin zu. »Dafür musst du auch etwas tun. Wie sollen wir sonst wissen, ob wir uns auf dich verlassen können? Wenn du ein Schlappschwanz bist, bist du für uns uninteressant.«

»Ich habe euch gestern bei der Mathe-Schularbeit geholfen«, rechtfertigte Martin sich.

»Das ist normal. Das reicht nicht aus«, grinste Patrick. »Wir brauchen einen richtigen Freundschaftsbeweis, verstehst du? Wenn du dich nicht einmal auf diesen lächerlichen Friedhof traust, wozu bist du dann zu gebrauchen?«

»Du hast doch gesagt, dass du mit uns mitwillst, wenn wir auf so eine richtig geile Party gehen«, nahm ihn wieder Jürgen ins Gebet. »Da gibt’s viel zu trinken und jede Menge super Mädchen. Wenn denen beim Tanzen heiß wird, haben sie fast gar nichts mehr an. Und man kann cool mit ihnen herumknutschen.«

»Du bist doch scharf aufs Knutschen?«, fragte Patrick.

»Ja, ja«, erwiderte Martin, schaute dabei aber weg von ihm.

»Auf die Manuela aus unserer Klasse mit ihren Riesenduttln bist du auch scharf, das weiß ich genau«, sagte Jürgen.

»Wir könnten dir helfen, dass du an sie rankommst. Ihr beide passt ja irgendwie zusammen. Immerhin ist sie noch kleiner als du«, lachte Patrick schmutzig. »Aber ohne Fleiß kein Preis.«

»Ich glaube, ich bringe das nicht zusammen – das mit dem Friedhof, meine ich«, gab Martin kleinlaut zu. »Erstens darf man das sicher nicht, zweitens …«

Patrick nahm eine drohende Haltung ein. »Jetzt hör mir einmal ganz genau zu«, zischte er Martin an, während er ihn beim Kragen packte und gerade so weit hochzog, dass er den Boden noch mit seinen Zehenspitzen berührte. »Ich könnte dich da über den Zaun werfen und mit all den Gräbern und Geistern und Toten und was es sonst noch gibt alleinlassen. Ich könnte dich sogar irgendwo da drinnen an einem Baum anbinden, damit du dort bleibst, bis es wieder hell ist. Aber ich tue es nicht. Und warum tue ich es nicht?«

»Weil wir dir eine Chance geben wollen«, kam es eindringlich von Jürgen. »Du möchtest unser Freund sein und führst dich auf wie ein Muttersöhnchen. Das ist nicht gefragt, verstehst du? Bei uns musst du zeigen, was du drauf hast. Klar?«

»Klar«, flüsterte Martin kaum hörbar.

»Du wirst nächste Woche das Ding hier durchziehen, klar?«

»Klar!«

»Na also! Das wird ein Klacks für dich, du wirst sehen.« Jürgen klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter.

Martin nahm sich noch eine Zigarette, zündete sie an und inhalierte tief. In der Dunkelheit konnte niemand sehen, dass ihm eine Träne über die Wange kullerte.

*

Leopold stand mit Ehrfurcht gebietender Miene zwischen Eingang und Theke des Café Heller. Den kleinen Zwischenfall von zu Mittag hatte er beinahe schon wieder vergessen. Er war gerade noch zu seinem Dienstantritt zurechtgekommen und hatte sich deshalb weder bei seinem Kollegen Waldemar ›Waldi‹ Waldbauer noch bei seiner Chefin, Frau Heller, rechtfertigen müssen. Jetzt konnte er wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen: den Blick durchs Kaffeehaus schweifen lassen, schauen, was los war und kalkulieren, wie einträglich der heutige Abend für ihn noch zu werden versprach.

Im vorderen Bereich des Lokals war ein Großteil der Plätze belegt. Die Gäste tranken Kaffee, Tee oder ein Glas Wein, nahmen vielleicht einen kleinen Imbiss zu sich, plauderten miteinander oder vertieften sich in die Zeitungen und Journale. Viele, die dem Café Heller während des Sommers den Rücken zugekehrt hatten, fanden sich jetzt, da es allmählich zu herbsteln begann, wieder ein. In Leopolds Augen waren es die Ungetreuen, weil man mit ihnen sozusagen nur bei idealem Kaffeehauswetter rechnen konnte: ein bisschen kühl, ein bisschen windig, ein bisschen regnerisch. Aber er war keinem von ihnen böse, im Gegenteil: Jedes Jahr freute er sich, wenn ihre Gesichter nach und nach wieder bei der Tür hereinschauten und sich vergewisserten, ob ihr gewohnter Platz noch frei war.

Im hinteren Teil wurde an zwei Tischen tarockiert, einerseits von der legendären Tarockrunde (dem Herrn Kammersänger, dem pensionierten Herrn Kanzleirat, dem Herrn Adi und dem Herrn Hofbauer), die zweimal in der Woche ihrem Spiel frönte, andererseits von vier Burschen, die gerade erst dem Gymnasiastenalter entwachsen waren. Schön, wenn wir wieder ein bisschen Nachwuchs bei den Kartenspielern bekommen, dachte Leopold. Es verschaffte ihm eine gewisse Genugtuung, dass es nach wie vor die Kartentippler und Schachspieler waren, die diesem Bereich das Gepräge gaben. Eine Zeit lang hatte es so ausgesehen, als würde er vollständig zum Zwecke künstlerischer Veranstaltungen umgebaut werden, zumindest hatte sich Frau Heller in diese Idee geradezu verbohrt. Nur dank der Umsicht ihrer Tochter Doris konnte die Katastrophe vermieden werden. Zwar war ein kleines Podium errichtet worden, auf dem für alle Fälle auch ein Klavier stand, aber sonst hatte es keine baulichen Veränderungen gegeben. Der einzige Wermutstropfen für Leopold blieb, dass sich künstlerische Abende nicht ganz verhindern ließen, schon nächste Woche stand einer ins Haus. Doch es war, nicht zuletzt seiner kritischen Anmerkungen wegen, immerhin gelungen, den ursprünglichen Charakter dieses Teils zu wahren.

Im mittleren Bereich des u-förmigen Lokals, im unmittelbaren Blickfeld Leopolds, fand gerade eine brisante Billardpartie statt. Obwohl Leopold noch nicht genau wusste, worum es ging, war er davon überzeugt, dass der Einsatz hoch war. Das war nämlich immer der Fall, wenn die Renner-Brüder gegeneinander antraten. Immerhin herrschte eine – zumindest derzeit noch – entspannte Atmosphäre. Kunststück: Der eine war Augenarzt, dem anderen gehörte ein gut gehender Tapeziererbetrieb. Was konnte man da schon verlieren? Was auch immer die Brüder Renner ausspielten, sie würden es sich leisten können. Es war die Rivalität untereinander, die einen respektablen Einsatz verlangte und die beiden reizte. Und Leopold reizte es, endlich dahinter zu kommen, welchen Strauß sie diesmal ausfochten.

Er nickte zufrieden, als ihn Horst Renner, der Jüngere der beiden, mit einer Handbewegung zu sich rief. Das dunkle Haar stand ihm, wie immer, ein bisschen wirr in die Höhe. »Was steht zu Diensten, die Herren?«, erkundigte er sich devot.

»Noch ein Vierterl vom Riesling«, ordnete Renner mit einer vollen, durch den Alkohol schon um einige Dezibel lauteren Stimme als sonst an. »Ohne Zielwasser ist heute nichts zu machen.«

»Sie spielen gegen einen Augenarzt, Herr Horst. Der schaut genau hin. Da tut man sich immer schwer«, räumte Leopold ein.

»Das täuscht«, bemerkte Stefan Renner, der ältere und weitaus ordentlicher aussehende Bruder, nachdem er seinen Stoß vollendet hatte. »Erstens habe ich soeben daneben geschossen, wie du gesehen hast, zweitens muss auch ein Tapezierer ein gutes Auge haben.«

»Ich habe die beiden Herren jetzt schon längere Zeit nicht gesehen. Darf man fragen, ob es vielleicht einen besonderen Anlass für die heutige Partie gibt?«, versuchte Leopold, dezent auf den für ihn entscheidenden Punkt zu kommen.

»Natürlich darfst du das«, lächelte Horst Renner ein wenig verlegen. »Wir wissen ja, was für ein neugieriges Kerlchen du bist. Einerseits sind wir wirklich schon lang nicht mehr gegeneinander angetreten. Der Hauptgrund ist aber ein äußerst trauriger: Unser Onkel ist gestorben.«

»Mein herzlichstes Beileid«, kondolierte Leopold sofort.

»Er war schon lang schlecht beisammen, ist kaum mehr aus der Wohnung hinausgekommen. Unsere liebe Mutter hat ihn bis zum Schluss betreut, er war ja ganz allein«, erklärte Stefan Renner. »Dann hat sein Herz nicht mehr mitgemacht. Aber das Leben geht weiter. Deshalb haben wir beschlossen, uns heute auszufechten, wer den Leichenschmaus blechen wird.«

»Ja, so ist das, Leopold«, sinnierte der leicht angesäuselte Horst. »Wer weiß, wie es uns einmal ergehen wird. Ich will gar nicht daran denken. Zurzeit sind wir ja noch unter den Lebenden und können uns das nachfriedhöfliche Essen ausspielen, hoffentlich ganz im Sinne des Dahingeschiedenen.«

»Gott sei Dank ist der liebe Onkel noch nicht unter der Erde. Wenn er sehen würde, was wir da zusammenspielen, würde er sich nämlich im Grab umdrehen«, ärgerte sich Stefan Renner, nachdem er einen sogenannten ›Sitzer‹, einen Punkt also, den man sogar im Sitzen von einem bequemen Stuhl aus machen konnte, ausgelassen hatte. »Wo er doch so ein guter Billardspieler war, solang er noch konnte. Und sein dichterisches Vorbild, unser Stockerauer Weltschmerzpoet Nikolaus Lenau, angeblich auch. Ich glaube, ich brauche auch noch ein Vierterl.«

»Immerhin führe ich derzeit noch«, bemerkte Horst Renner mit einer gewissen Schadenfreude.

»Was sich in Kürze ändern wird«, prophezeite sein Bruder.

Es folgte ein Wortgeplänkel, bei dem Leopold nicht länger zugegen sein wollte. Er hatte in Erfahrung gebracht, was ihn interessierte, und konnte sich so nun wieder seiner Arbeit und den anderen Gästen widmen. Außerdem war gerade sein Freund, der Gymnasiallehrer Thomas Korber, bei der Tür hereingekommen.

»Na, Thomas, wie geht’s?«, fragte er ihn im Vorbeigehen. Es irritierte ihn ein wenig, dass Korber um diese Zeit allein im Kaffeehaus auftauchte, das war in letzter Zeit so gut wie nie der Fall gewesen. In letzter Zeit hieß, seit Geli Bauer aus Salzburg nach Wien zurückgekehrt war. Man durfte hoffen, dass die beiden wieder vollständig ausgesöhnt waren. Aber so genau wusste Leopold das eben nicht.

»Danke, gut«, antwortete Korber und bestellte ein kleines Bier.

Leopold gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Sie war keineswegs geeignet, sämtliche Verdachtsmomente seinerseits aus dem Weg zu räumen. Nach einer kurzen Servierrunde kam er neugierig zurück. »Da stimmt doch schon wieder etwas nicht«, schloss er messerscharf.

»Was soll nicht stimmen?«, wunderte Korber sich.

»Jetzt tu nicht so! Ich merke es genau, wenn dich wo der Schuh drückt. Es ist etwas zwischen dir und Geli.«

Korber lachte kurz auf: »Leopold, du hörst das Gras wachsen. Geli und ich kommen gut miteinander aus – vielleicht sogar zu gut.«

»Was soll denn das heißen?« Leopold sah sich in seinen Befürchtungen bereits so gut wie bestätigt.

»Das heißt, dass es mir eben manchmal zu harmonisch ist, wenn du’s genau wissen willst. Und dann komme ich hierher und trinke mein Bier, solang ich noch kann.«

»Du solltest froh sein, dass du endlich ein wenig von deinen Eskapaden geheilt bist«, mahnte Leopold. »Aber so ein Zusammenleben in Ruhe und Frieden hältst du offenbar nicht aus.«

Korber seufzte. »Noch leben Geli und ich nicht zusammen, und ich hoffe, dass es in nächster Zeit so bleiben wird. Sonst könnte ich mir solche abendlichen Besuche bei dir wahrscheinlich abschminken.«

Leopold, der nie ein Hehl daraus gemacht hatte, dass er Geli Bauer als ideale Partnerin für seinen Freund erachtete, fand diese Aussage äußerst bedenklich. »Jetzt wart ihr doch etliche Monate voneinander getrennt. Da wär’s zur Abwechslung nicht schlecht, wenn du einmal in Gelis Nähe verbleiben würdest«, befand er. »Ich lauf dir schon nicht davon. Und auf Dauer wird es sich nicht vermeiden lassen, dass ihr zusammenzieht. Das ist bei Liebespaaren früher oder später nun einmal so.«

Korber inhalierte mittlerweile eine Zigarette. Es passte ihm gar nicht, dass Leopold wieder einmal versuchte, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. »Manchmal glaube ich wirklich, du steckst mit Geli unter einer Decke«, protestierte er. »Die ganze Zeit liegt sie mir schon wegen einer gemeinsamen Wohnung in den Ohren. Aber das kommt derzeit für mich nicht infrage. Ich habe andere Prioritäten.«

»Jetzt kommen wir der Sache langsam auf den Grund«, resümierte Leopold. »Du möchtest mit Geli zusammen sein und gleichzeitig dein altes Junggesellenleben weiterführen, nebenbei vielleicht wieder das eine oder andere Pantscherl eingehen. Wenn du meine Meinung hören willst: Du hast überhaupt nichts dazugelernt.«

»Ich will deine Meinung aber nicht hören«, versicherte Korber ihm. »Du willst nur Unfrieden stiften. Was die Liebe und die Frauen betrifft, hast du nämlich keine Ahnung.

»Ich und keine Ahnung?«, ereiferte Leopold sich. »Da liegst du sehr falsch, lieber Thomas! Wenn ich noch einmal die Möglichkeit dazu hätte, ich würde dir schon in der Praxis zeigen, wie man sich in einer Partnerschaft richtig verhält.«

Korber, der beiläufig wusste, dass Leopold es in seinem Leben noch zu keiner dauerhaften Beziehung mit einer Frau gebracht und den einzigen Bund fürs Leben mit dem Kaffeehaus geschlossen hatte, wandte sich wieder seinem Bier zu. Er hielt es für das Beste, jetzt schnell das Thema zu wechseln. »Sag mir lieber, wer die beiden Herren sind, die am zweiten Tisch so lautstark Billard spielen, dass man es durch die zugemachte Glastür hört«, brummte er.

»Die kennst du nicht?«, wunderte sich Leopold. »Na ja, sie waren auch schon länger nicht da. Es handelt sich um die Renner-Brüder, sie sind eigentlich seit ihrer Schulzeit Stammgäste hier. ›Lenaububerln‹, haben wir immer zu ihnen gesagt.«

»Lenaububerln?«, fragte Korber irritiert.

»Ja, Lenaububerln. So hat man einmal die Stockerauer Schüler genannt, die das Floridsdorfer Gymnasium besucht haben. Es waren früher gar nicht so wenige, die jeden Tag mit der Schnellbahn hereingefahren sind, weil sie bzw. ihre Eltern geglaubt haben, dass es in einem Wiener Gymnasium besser um die Bildung bestellt ist als bei ihnen draußen. Ein bisserl haben sie wie Exoten gewirkt, zum Beispiel, weil sie mitten in der schönsten Billardpartie plötzlich aufgesprungen sind und alles liegen und stehen gelassen haben, um nur ja nicht ihren Zug zu versäumen. Gezahlt haben sie halt dann am nächsten Tag. Und natürlich waren sie sehr stolz auf ihren Dichterfürsten Nikolaus Lenau. Du weißt sicher, dass dieser melancholische Lyriker einige Zeit seiner Jugend in Stockerau verbracht hat.«

»Na klar! Er hat da bei seinen Großeltern gewohnt, weil sich seine Mutter, die damals in zweiter Ehe mit einem Arzt verheiratet war, den Unterhalt ihrer Kinder nicht mehr leisten konnte. Das muss so um 1820 gewesen sein. Angeblich hat ihn die Stockerauer Au zu ersten Naturgedichten und seinen ›Schilfliedern‹ inspiriert. Er hat sich aber bald mit seiner Großmutter überworfen und Stockerau wieder verlassen. Das weiß ich. Von den ›Lenaububerln‹ an unserer Schule habe ich allerdings noch nie gehört. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein.«

»Ich vergesse halt manchmal, dass du noch nicht so lang da bist«, entschuldigte Leopold sich. »Da wirst du auch den alten Herrn nicht kennen, der der Grund für ihre Billardpartie ist: ihren Onkel, einen pensionierten Gymnasiallehrer, ebenfalls von eurer Schule. Der ist nämlich gestorben, und sie spielen sich aus, wer den Leichenschmaus bezahlt.«

»Ich glaube, ich weiß, um wen es sich handelt«, fiel es Korber ein. »Es ist ja der Partezettel bei uns ausgehängt. Langthaler heißt er, wenn ich mich richtig erinnere, Hannes Langthaler. Ein verdienter ehemaliger Kollege, sagt man. Das Begräbnis findet nächste Woche auf dem Jedleseer Friedhof statt. Da werden sicher viele unserer Lehrer anwesend sein.«

»Es werden überhaupt eine Menge Leute kommen«, sinnierte Leopold. »Und der Verlierer der Billardpartie darf das Festessen brennen. Immerhin trifft es keine Armen. Sag, wird der Lenau heutzutage überhaupt noch im Deutschunterricht durchgenommen?«, wechselte er dann das Thema.

»Nikolaus Niembsch, Edler von Strehlenau, wenn man es genau nimmt«, korrigierte Korber. »Lenau ist ja nur sein Künstlername. Autor melancholischer Natur- und Liebesgedichte sowie unter anderem einer Versfassung des ›Faust‹, außer in Stockerau noch ansässig in Wien, einigen Orten Ungarns, Stuttgart und den Vereinigten Staaten von Amerika. Immer schon ein bisschen eigen. Tod schließlich in geistiger Umnachtung in einer Anstalt in Oberdöbling in Wien. Ich persönlich denke, seine Bedeutung wird heute ein wenig überschätzt. Und für die Schüler handelt es sich mit Sicherheit um einen ziemlichen Langweiler. Ich hab’s einmal probiert, ihn mit einer meiner Klassen zu lesen, aber es ist mir nicht gut bekommen. Zu wenig Action!«

»Ich hab ihn noch auswendig lernen müssen, und geschadet hat’s nix«, verkündete Leopold stolz. »Ich habe mir sogar noch die eine oder andere Zeile gemerkt:

›Wie sehr ich dein, soll ich dir sagen?

Ich weiß es nicht, und will nicht fragen;

Mein Herz behalte seine Kunde,

Wie tief es dein im Grunde.

O still! Ich möchte sonst erschrecken,

Könnt ich die Stelle nicht entdecken,

Die unzerstört für Gott verbliebe

Beim Tode deiner Liebe.‹

Ist doch schön, oder?«

»Leidlich«, bemerkte Korber. »Bist du etwa verliebt, weil du so herzergreifende Stellen zitierst?«

»Wo denkst du schon wieder hin, ganz im Gegenteil«, winkte Leopold sofort ab und ging wieder daran, seine Arbeit zu verrichten.

Am zweiten Billardtisch hatte sich Stefan Renner in der Zwischenzeit einen kleinen Vorsprung erarbeitet, während bei Horst die Kräfte nachließen: vielleicht, weil er doch der ungeübtere Spieler war, vielleicht auch, weil er dem Alkohol bereits zu viel zugesprochen hatte. Plötzlich, sozusagen aus heiterem Himmel, wie um den Rhythmus seines Gegners zu brechen, fragte er Stefan: »Und du willst diese irrwitzige Aktion wirklich durchziehen?«

»Natürlich«, lachte Stefan. »Wäre nett, wenn du mir dabei helfen würdest.«

»Nein! Diese Sache ist einfach zu pervers!«

»Jetzt beruhige dich! Du musst das vollkommen neutral sehen. Was passiert denn schon Großartiges? Der Anzug meines Onkels nutzt niemandem etwas, sobald sie ihn damit in den Sarg gelegt haben. Wenn ich ihn mir aber noch rasch organisiere, bevor er endgültig unten bei den Würmern ist …«

»Was geschieht dann?«

»Dann kann ich ihn zu Halloween tragen. Das muss doch ein geiles Gefühl sein, oder? Einen Anzug am Leibe haben, den ein Toter schon mit ins Grab genommen hat! Natürlich lasse ich ihn vorher noch reinigen. Ich habe schon mit einem Freund gesprochen, der in einer Putzerei arbeitet und bei dem Spaß dabei ist. Trotzdem wird es überdrüber schräg. Ich habe ja dieselbe Größe und Statur wie Onkel Hannes, also müsste mir alles ziemlich gut passen.«

»Du bist verrückt! Das ist jetzt also ein neuer Höhepunkt deiner Abartigkeiten? Gut, aber ohne mich!«

»Du lässt mich allein? Ich kann nicht auf dich zählen so wie früher?« Stefans Gesicht nahm jetzt einen ernsten, verärgerten Ausdruck an. Die heitere Stimmung des Spiels war vorüber.

»Ich kenne dich nur zu gut. In diese Sache lasse ich mich nicht hineinziehen«, erklärte Horst Renner standhaft.

Stefan Renner warf ihm einen bösen, hasserfüllten Blick zu, wie er zwischen den beiden Brüdern schon lang nicht vorgekommen war. »Ist das dein letztes Wort? Schön, Bruderherz, dann eben nicht«, knurrte er. »Nicht einmal auf den eigenen Bruder kann man sich verlassen.«