Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Chefober Leopold W. Hofer

- Sprache: Deutsch

Für die Einweihung des neuen Schanigartens vor dem Café Heller wird der ehemals gefeierte Star der Anzengruber-Festspiele in Wolkersdorf, Nikolaus Bischof, engagiert. In der Nacht vor dem Fest wird ein früheres Ensemblemitglied bei der Anzengruberhöhe erschlagen, was Oberkellner Leopold an einen Mord vor 12 Jahren erinnert, bei dem Bischof Hauptverdächtiger war. Als dieser nach der Feier erstochen aufgefunden wird, beginnt für Leopold eine dramatische Suche nach dem Täter und dessen Geheimnis …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hermann Bauer

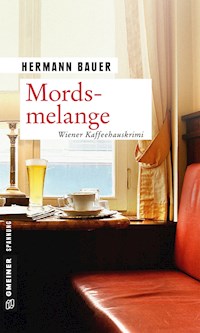

Mordsmelange

Wiener Kaffeehauskrimi

Zum Buch

SchanigartentragödieFür eine Lesung im Rahmen der Eröffnungsfeier des neuen Schanigartens vor dem Café Heller engagiert Frau Heller den ehemaligen Star der Anzengruber-Festspiele in Wolkersdorf, Nikolaus Bischof. In der Nacht vor dem Fest wird die frühere Regieassistentin bei der Anzengruberhöhe in Wolkersdorf erschlagen. Dies erinnert Oberkellner Leopold an einen ungeklärten Mord an einer Schauspielerin vor zwölf Jahren, bei dem Bischof Hauptverdächtiger war. Als der Schauspieler nach seiner Lesung plötzlich Reißaus nimmt und kurze Zeit später erstochen in der sogenannten »Gruam« aufgefunden wird, beginnt für Leopold eine dramatische Suche nach dem Täter und dessen Geheimnis. Wie hängt dieser Mord mit den beiden anderen zusammen? Leopold ermittelt fieberhaft und bekommt unerwartet charmante Unterstützung …

Hermann Bauer wurde 1954 in Wien geboren. Dreißig wichtige Jahre seines Lebens verbrachte er im Bezirk Floridsdorf. Bereits während seiner Schulzeit begann er, sich für Billard, Tarock und das nahe gelegene Kaffeehaus, das Café Fichtl zu interessieren, dessen Stammgast Bauer lange blieb. Von 1983 bis Anfang 2019 unterrichtete er Deutsch und Englisch an der BHAK Wien 10. Als Herman Bauer 1993 seine Frau Andrea heiratete, verließ er ihr zuliebe seinen Heimatbezirk. Im Jahr 2008 erschien sein erster Kriminalroman »Fernwehträume«, dem elf weitere Krimis um das fiktive Floridsdorfer Café Heller und seinen Oberkellner Leopold folgten. »Mordsmelange« ist der zwölfte Kaffeehauskrimi des Autors.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Mord im Hotel (2018)

Stiftertod (2017)

Kostümball (2016)

Rilkerätsel (2015)

Schnitzlerlust (2014)

Lenauwahn (2013)

Nestroy-Jux (2012)

Philosophenpunsch (2011)

Verschwörungsmelange (2010)

Karambolage (2009)

Fernwehträume (2008)

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Anatoliy Babiychuk / shutterstock.com

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6058-6

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1

Nacht von Montag, 14. Mai auf Dienstag, 15. Mai

Oberkellner Leopold wachte mitten in der Nacht auf. Das Zimmer, in dem er lag, kam ihm fremd vor. Das Mondlicht schien schwach durch das geöffnete Fenster, allerdings von links und nicht wie gewohnt von rechts. Zu Füßen seines Bettes richtete sich ein schwarzes Ungetüm bedrohlich entlang der Wand auf. Panik überfiel ihn. Seine Kehle war trocken, doch er traute sich nicht aufzustehen und ein Glas Wasser zu trinken. Was war los? Wo befand er sich?

Er schnappte nach Luft. Von draußen kam ein erfrischender Windstoß herein. Es fühlte sich an wie seine gute, heißgeliebte Floridsdorfer Luft. Das beruhigte ihn ein wenig. Doch es änderte nichts an der Tatsache, dass er sich an einem ihm unbekannten Ort befand. »Wo bin ich?«, rief er heiser in die Dunkelheit.

Daraufhin bewegte sich jemand neben ihm. Es war seine Lebensgefährtin Erika Haller. Wenigstens etwas, das dem gewohnten Bild entsprach. »Schrei nicht so«, wies sie ihn zurecht. »Die Nacht ist zum Schlafen da!«

»Wie kann ich schlafen, wenn ich nicht weiß, wo ich bin?«, protestierte Leopold verwirrt.

Erika seufzte. »Du bist in unserer neuen Wohnung, Schnucki«, klärte sie ihn auf. »Hast du das denn vergessen? Komm, leg dich hin und mach die Augen zu. Dann bist du gleich wieder sanft entschlummert.«

»Aber dieses finstere Monstrum …«

»Ist der Kasten, in dem deine ganzen Unterhosen liegen, Schnucki! Und unser sonstiges Gewand auch. Du hast ihn mit mir zusammengebaut. Na, dämmert’s jetzt?«

Leopold griff sich an den Kopf. »Natürlich! Entschuldige bitte!« Langsam kam die Erinnerung zurück. Nach langen Diskussionen hatte er eingewilligt, mit Erika in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Die Entscheidung war ihm nicht leichtgefallen. Doch nachdem Erika zugestimmt hatte, sich in Floridsdorf niederzulassen, konnte er nicht mehr Nein sagen. Zuerst hatte sie dieser Idee kaum etwas abgewinnen können. Dann aber hatten sie etwas im Bezirksteil Jedlesee gefunden, in einer Gegend, die ihr auf Anhieb sympathisch war. Man wohnte nahe der Donau und den Resten eines Auwaldes, der Schwarzlackenau. Siedlungen mit kleinen Häusern und dazugehörigen Gärten breiteten sich hier aus. Das laute und verbaute Bezirkszentrum und die großen Wohntürme der neuen Mietskasernen waren Gott sei Dank weit weg. Da ließ es sich aushalten. Außerdem wäre es Erika wohl nie gelungen, Leopold aus seinem Heimatbezirk wegzulotsen. Deshalb war sie zufrieden und fühlte sich rundum wohl.

Nach Wochen des Übersiedelns war dies nun die erste Nacht in der neuen Wohnung. Eine unheimliche Nacht für Leopold. Geister erschienen ihm in Form von fremden Möbelstücken und unheimlichen Lichtspielen. Er musste sich erst an alles gewöhnen und zur Kenntnis nehmen, dass er einen Teil seines alten Lebens unwiederbringlich verloren hatte. Das, was er dafür bekommen hatte, zu schätzen, würde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ein Trost blieb ihm: sein Arbeitsplatz, das Café Heller. Dort standen die Einrichtungsgegenstände noch, wo sie hingehörten, und die meisten Gäste saßen an ihrem angestammten Platz. Man hatte den Eindruck, dass sich die Zeit hier jeden Tag ein wenig ausruhen wollte. Die Zeiger der Wanduhr neben dem Eingang bewegten sich nur mit äußerster Anstrengung vor.

Doch auch im Kaffeehaus bahnten sich entscheidende Veränderungen an.

*

Dienstag, 15. Mai

»Na, wie gefällt es Ihnen?« Stolz zeigte Frau Heller auf eine voll besetzte Reihe von Tischen links und eine ebensolche rechts vom Lokaleingang.

»Wirklich recht ordentlich«, lobte Herr Wondratschek, ihr künstlerischer Berater für kulturelle Veranstaltungen, den neuen Schanigarten. Er blinzelte dabei in die kräftig herunterbrennende nachmittägliche Sonne und fügte hinzu: »In der schönen Jahreszeit ist so etwas ein Muss, da wollen die Leute heraußen sitzen. Ich habe Sie bereits des Öfteren darauf hingewiesen.«

»Es hat lange gedauert, bis ich meinen Mann überzeugen konnte, aber letztendlich ist es mir gelungen«, erklärte Frau Heller. »Im Sommer waren wir ja oft sehr schwach besucht.«

»Wie Sie sehen, lohnt sich die kleine Investition!«

»Ja, und damit es sich tatsächlich lohnt, damit die Leute darauf aufmerksam werden, dass es bei uns eine Freiluftsaison gibt, würde ich Sie bitten, Vorschläge bezüglich eines entsprechenden Events zu machen, mit dem wir den Garten offiziell eröffnen.«

Wondratschek schmunzelte. »Muss ich Ihnen da wirklich auf die Sprünge helfen, meine Liebe? Die Sache liegt doch auf der Hand!«

Frau Heller schaute ihn prüfend an. »Sie meinen ein Bierfest?«, fragte sie.

»Das macht den meisten Sinn«, bestätigte Wondratschek. »Man beginnt am frühen Nachmittag mit einer Happy Hour mit Freibier, serviert später deftige Würste und lädt abends zu ländlicher Musik ins Lokal.«

»Deftige Würste? Ländliche Musik?« Frau Heller hob erstaunt die Augenbrauen. »Im Kaffeehaus?«

»Natürlich«, klärte Wondratschek sie auf. »Die Eröffnung des Schanigartens bietet die Chance, durch eine zünftige Fete neue Kundenschichten für das Café Heller anzusprechen. Deswegen wird der rustikale Charakter von besonderer Bedeutung sein.«

»Wir sind in Wien. Da hören die Leute gern Wienerlieder und trinken dazu ein Glaserl Wein«, blieb Frau Heller skeptisch.

»Nicht unbedingt! Wir haben hier eine Gruppe von Migranten in beachtlicher Größe«, erläuterte Wondratschek. »Wien erlebt seit Langem einen ungebremsten Zuzug aus dem ländlichen Raum, denken Sie nur etwa an die Binnenwanderung aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Kärnten. Diesen Menschen ist unsere raunzerisch dem Jenseits zugewandte Lebensart ein Gräuel. Sie sprühen vor Lebenslust. Wenn es uns deshalb gelingt, den Hauch der Atmosphäre eines Zeltfestes zu schaffen, ist schon viel gewonnen. Auch viele Wiener fühlen sich in einem solchen Ambiente wohl. Weshalb fahren sie denn auf Schiurlaub? Wegen der Schihütten und der Gaudi! Das können sie bei uns auch haben!«

Langsam fand Frau Heller Gefallen an der Idee. »Wir bräuchten eine zweite Zapfstelle für Bier«, überlegte sie. »Ein Griller lässt sich problemlos beschaffen. Für die Musik nehmen wir einen Harmonikaspieler und dazu einen Gitarristen, das ist nicht so laut und stimmt die Nachbarn friedlich. Bleibt die Frage, ob die Inneneinrichtung des Kaffeehauses dazu passt.«

»Die Stühle und die kleinen, runden Marmortische müssen für diesen einen Tag weg«, befand Wondratschek. »Stattdessen besorgen wir Langtische und Bänke. Die sind dann das Tüpfelchen auf dem I!«

Die beiden hatten sich in eine derartige Begeisterung für das kommende Ereignis hineingesteigert, dass sie Leopold nicht bemerkten, der im Begriff war, seinen Dienst anzutreten, und die letzten Sätze mitverfolgt hatte. »Ist dann vielleicht auch Selbstbedienung? Das wäre mir sehr recht, denn da bräuchte ich gar nicht zu kommen«, bemerkte er sarkastisch.

»Auf Sie als Oberkellner können wir keinesfalls verzichten«, merkte Wondratschek an.

»Lederhose besitze ich dafür leider keine«, maunzte Leopold.

»Aber das macht doch nichts! Natürlich soll die Kaffeehausstimmung nicht zu kurz kommen, und da brauchen wir Sie und Herrn Waldbauer in Ihrer normalen Berufskleidung«, redete Frau Heller auf ihn ein.

»Eigenartig! Jetzt reden Sie wieder von Kaffeehaus. Zuerst haben Sie so getan, als fände das Ganze auf einer Festwiese statt«, grummelte Leopold weiter. »Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass unsere räumlichen Möglichkeiten äußerst eingeschränkt sind. In einem Kaffeehaus gibt es nämlich deswegen kleine Tische, weil für große gar kein Platz ist. So, wie Sie sich das vorstellen, wird das nicht gehen. Das wird ein Spießrutenlauf erster Güte zwischen den Bänken durch. Vor allem, weil die Gscherten, die Sie bei dieser Veranstaltung erwarten, keine Ahnung haben werden, wie man sich im Kaffeehaus benimmt, und überall im Weg herumstehen werden.«

»Das Wort Gscherte möchte ich nicht gehört haben«, wies Frau Heller ihren Oberkellner zurecht. »Sie reden von Menschen, die vielleicht auf dem Lande geboren und aufgewachsen sind, aber schon lange in unserer schönen Stadt leben und sich hier vollständig integriert haben.«

»Menschen mit österreichischem Migrationshintergrund und Nichtwiener Muttersprache. Da wird’s wohl auch Verständigungsschwierigkeiten geben«, murrte Leopold.

Frau Heller rang ihre Hände. »Sie machen wirklich aus allem ein Drama«, stieß sie genervt hervor.

»Aus allem nicht, aus diesem Fest schon«, beharrte Leopold. »Spätestens wenn die Gsche… – also die geschätzte Landbevölkerung – zu viel intus hat, wird ein Chaos ausbrechen.«

»Kassieren müssen Sie natürlich gleich beim Servieren«, belehrte Wondratschek ihn.

»Das wird mit unserer langsamen Registrierkassa eine besondere Freude werden.«

»Ach was, Registrierkassa! Das ist nicht so wichtig! Da werden wir improvisieren«, tat Frau Heller diesen Einwand ab.

»Wenn es Herrn Leopold im Lokal zu eng ist, soll er die Leute draußen bedienen«, schlug Wondratschek vor.

»Draußen?«, reagierte Leopold empört. »Davon bitte ich abzusehen. Seit es diesen Schanigarten gibt, mache ich Sie, Frau Sidonie, darauf aufmerksam, dass er eine beträchtliche Arbeitserschwernis darstellt. Jeder Gang nach draußen bedeutet zwei Stufen hinunter, auf dem Rückweg renne ich wieder zwei Stufen hinauf. Bei so einem Fest laufe ich den ganzen Donauturm einmal hinauf und hinunter. Ich bin Oberkellner und kein Leistungssportler!«

»Jetzt beruhigen Sie sich doch endlich einmal«, bat ihn Frau Heller. »Wir werden unsere bisherigen Events evaluieren und das Ergebnis für die Organisation unseres Schanigartenfestes heranziehen.« Sie bemerkte Leopolds skeptische Miene. »Was haben Sie? Was passt Ihnen nun schon wieder nicht?«, wollte sie wissen.

»Bei unseren letzten Veranstaltungen hat es leider jedes Mal einen Mord gegeben«, bemerkte Leopold trocken.

*

Eigentlich bereiteten die zwei Stufen Leopold keine Schwierigkeiten. Genau genommen bemerkte er sie gar nicht, wenn er diensteifrig nach oben schritt, um die Speisen und Getränke herzurichten, und wenig später mit ihnen zu den Gästen hinuntertänzelte. So etwas war für einen Kaffeehausober eine Kleinigkeit. Aber er hatte seinem Ärger Luft machen müssen.

Die festgefügte Ordnung im Café Heller war gerade jetzt, wo er mit Erika in eine neue, unbekannte Wohnung eingezogen war, für ihn besonders wichtig. Doch die verrückte Idee seiner Chefin mit dem ländlichen Gartenfest würde alles durcheinanderbringen. Die kleinen, runden Marmortischchen wurden einfach gegen unförmiges Inventar aus einem Bierzelt getauscht. Dazu Würstelgrill, Bierzapfstellen und Menschen, die von den Sitten und Gebräuchen in einem Kaffeehaus keine Ahnung hatten.

Wie sollte man dem einfachen, in der Provinz verwurzelten Volk klarmachen, was hier erlaubt war und was nicht? Wie die übertriebene Leutseligkeit und laute Unterhaltung dieser Menschen eindämmen? Das Heller würde für einen Tag zur Dorfschenke verkommen, und jeder, der die Ruhe und Gemütlichkeit eines Kaffeehausbesuches schätzte, würde danach wohl nie wieder seinen Fuß über die Schwelle dieses Lokals setzen. Die Situation war vertrackt.

In solche Gedanken verloren, wischte Leopold mit einem Bierdeckel über einen eben im Garten frei gewordenen Tisch, um herabgefallene Baumblüten zu entfernen. Er überlegte dabei, ob er im Stammpublikum des Heller jemanden kannte, der auf dem Land etwas weiter weg von Wien aufgewachsen war. Gab es so jemanden überhaupt?

»A Flaschl Bier, Leopold, oba rosch«, rief ihm da eine ungeduldige männliche Stimme über die Schulter zu.

Das war wieder typisch. Jemand, der nicht warten konnte. Der wie ein kleines Kind, das zu schreien anfing, wenn ihm etwas wehtat, einfach herausplärrte, sobald ihn der Durst plagte. Leopold drehte sich um und besah sich den Mann genauer. Da hatte er schon ein Exemplar dieser Spezies: Robert Almer, einen vor etlichen Jahren nach Wien gezogenen Steirer Mitte 40 aus der Nähe des Stubenbergsees. Notdürftig gekämmt, die kleine Hornbrille auf der Nasenspitze herunten, eine Zigarette im rechten Mundwinkel, saß er mit Dreitagesbart da und wartete darauf, dass er bedient wurde.

»Einen Augenblick, komme sofort«, versuchte Leopold Zeit zu gewinnen und putzte den Tisch fertig ab. »Loss die Flankerln und kümmer di um deine Gäst’, bevor’s verdursten«, ließ ihm Almer jedoch keine Ruhe.

Genau diese egoistische Unbeherrschtheit machte nach Leopolds Meinung den Provinzler aus. Er eilte die zwei Stufen hinauf und knallte kurz darauf eine Flasche Bier mit dem dazugehörigen Glas vor Almer hin. »Kannst es wieder einmal nicht erwarten«, beanstandete er dabei.

»Wenn a Oabeiter bei solche Temperaturen hoamkimmt, is er austrocknet wie a Bacherl in der Wüste«, erklärte Almer ihm. Dabei befeuchtete er seinen rechten Zeigefinger, tauchte ihn in den Flaschenhals und zog ihn blitzschnell wieder heraus, sodass ein lautes Plop zu hören war. Dann führte er die Bierflasche an seinen Mund und trank sie mit wenigen Schlucken zur Hälfte aus.

Leopold rollten sich bei dieser Aktion die Fußnägel auf. »Hör bitte sofort damit auf, im Kaffeehaus Bier aus der Flasche zu trinken, Robert«, wies er Almer zurecht. »Das gehört sich nicht! Wir sind ja kein Vorstadtlokal!«

»Des verstehst du ned, Leopold! Wenn an Schepfa der Durst plogt, schmeckt’s aus der Floschn am besten. Außerdem sitz i jo heraußen«, verteidigte Almer sich.

»Draußen ist in diesem Fall drinnen, weil der Schanigarten zum Kaffeehaus gehört«, ereiferte sich Leopold.

»I woaß ned, wos di dran so ärgert. I sitz jo gern bei eich, aber manchmoi kemmen mir eure Regeln a wengal verstaubt vua. Wo liegt der Föhla? Es Glasl muasst woschn, die Floschn ned!«

»Es ist ein Gebot der Höflichkeit und eine Frage der guten Erziehung, aus dem Glas zu trinken.«

»Mi hobn’s hoid mit der Floschn aufzogn«, ließ sich Almer nicht beirren.

»Wer bei uns in Wien in ein Kaffeehaus geht, muss sich den dortigen Regeln anpassen«, setzte Leopold ihm auseinander.

»Wiasd maanst«, entgegnete Almer achselzuckend. »Eure Chefin sicht des a bissl lockerer. Die mocht jo demnächst a großes Festl, hob i grod gheat. Do kemmen mia olle! Du wirst’s ned leicht hobn!«

»Alle?«, reagierte Leopold mit säuerlicher Miene. »Was heißt das?«

»Na olle, die gaunze Blosn hoid«, klärte Almer ihn auf. »Des wird a richtiger Steirernochmittog!« Er führte die Flasche wieder an den Mund, besann sich aber im letzten Moment eines Besseren und schenkte das Bier in sein Glas. »Jetzt is nur hoib so guat«, klagte er, nachdem er getrunken hatte.

Leopold hatte genug. Er wollte dem steirischen Gast nicht länger zuschauen und zuhören. Was er erfahren hatte, reichte ihm. Wenn Almer tatsächlich mit einem Haufen integrationsunwilliger Landsleute bei Frau Hellers Schanigartenfest auftauchte, würde das unweigerlich zu einer Reihe bedenklicher Situationen führen. Dabei stand zu befürchten, dass es nicht die einzigen schwierigen Gäste bei der Veranstaltung sein würden.

*

Dienstag, 15. Mai, abends

Am Abend verlagerte sich das Geschehen wieder zusehends ins Heller hinein. Nun herrschte eine Leopold vertraute Atmosphäre. An den zwei Billardtischen wurde eifrig gespielt. Obwohl die legendäre Tarockpartie (der Herr Kammersänger, der pensionierte Kanzleirat, der Herr Adi und der Herr Hofbauer) heute fehlte, waren auch die Kartentische gut besetzt. Im vorderen Teil um die Theke herum ging es gemütlich zu. Die Gäste saßen in Gruppen beisammen, tranken und plauderten, alles jedoch in gemäßigtem Ton und ohne Auffälligkeiten. Die Dinge liefen in geordneten Bahnen ab, weil sich die Leute zu benehmen wussten. Auch wer schon einiges an Alkohol konsumiert hatte, verwechselte das Kaffeehaus nicht mit einer Trinkhalle.

Frau Heller hatte es sich hinter der Theke gemütlich gemacht und beobachtete aufmerksam die Szene. Man wusste dabei nicht so genau, ob sie ihre Besucher im Auge hatte oder sich bereits in Gedanken ausmalte, wie sich im Lokalinneren eine rustikale Stimmung für ihr Fest schaffen ließ. Plötzlich fuhr sie wie von einer Tarantel gestochen in die Höhe und kam eiligen Schrittes aus ihrem Refugium hervor. »Der Schauspieler«, rief sie entzückt. »Sie sind doch der Schauspieler!« Damit steuerte sie auf den hintersten Fenstertisch zu, an dem sich zwei Herren und eine Dame mittleren Alters angeregt unterhielten.

Irritiert drehte sich ein blonder Mann mit Vollbart aus der Gruppe um, der mit dem Rücken zu ihr saß. »Schauspieler? Welcher Schauspieler?«, fragte er.

»Sie natürlich«, sprach Frau Heller ihn an. »Ich habe Sie einmal bei den Sommerspielen in Wolkersdorf gesehen. Ludwig Anzengruber wurde gegeben, G’wissenswurm hieß das Stück oder so ähnlich. Es ging um einen Mann, den wegen eines unehelichen Kindes schwere Gewissensbisse plagten, und Sie haben ihn gespielt.«

Ludwig Anzengruber war ein österreichischer Autor von Romanen und Volksstücken aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der sich darin realistisch mit den Sorgen und Nöten der ländlichen Bevölkerung auseinandersetzte. Der an sich in Wien lebende Dramatiker schrieb den G’wissenswurm in dem etwa 15 Kilometer nördlich von Floridsdorf liegenden Städtchen Wolkersdorf. Aus diesem Grund gab es dort in unregelmäßigen Abständen auch heute noch Aufführungen seiner Werke.

Der schon leicht angeheiterte Vollbärtige lachte. »Sie haben recht, ich hatte damals die Rolle des Grillhofer inne. Aber das ist ja schon eine Ewigkeit her, mindestens zwölf Jahre. Dass Sie sich noch daran erinnern!«

»Was Kultur betrifft, habe ich ein phänomenales Gedächtnis«, beteuerte Frau Heller. »Das ist meine große Leidenschaft. Sie sind der Herr Bischof!«

»Ganz richtig«, nickte Bischof anerkennend. »Vielleicht kennen Sie dann auch meine beiden Freunde. Der Herr beim Fenster heißt Andreas Rohringer und spielte den bösen Schwager Dusterer, und die Dame neben mir, Frau Vera Kuttin, war die Horlacherliesl. Durch einen Zufall sind wir alle drei heute hier zusammen.«

»Das ist ja eine himmlische Fügung«, konnte Frau Heller ihr Glück nicht fassen. »Drei Schauspieler bei mir auf einem Fleck!«

Bischof amüsierte Frau Hellers Betragen ungemein. »Wir sind eigentlich gar keine Schauspieler«, klärte er sie auf. »Die Anzengruber-Festspiele in Wolkersdorf wurden von einem Amateurensemble bestritten, dem wir damals angehört haben.«

»So genau ist das doch nicht«, zeigte sich Frau Heller unbeeindruckt. »Wir weihen demnächst unseren Schanigarten mit einem großen Fest ein. Da darf die Kultur nicht zu kurz kommen. Und was würde besser zu dieser zünftigen Feier passen als ein paar Gustostücke von Anzengruber? Ich engagiere Sie vom Fleck weg!«

»Seien Sie mir nicht böse, aber davon halte ich nicht viel«, wurde Bischof nun ernst. »Wir sind aus der Übung. Wir würden uns und Ihnen keine Freude machen. Außerdem: Was von Anzengruber stellen Sie sich vor? Man kann doch nicht ein ganzes Stück aufführen.« Er lächelte säuerlich.

Frau Heller schaute ihrem illuminierten Gegenüber herausfordernd in die Augen. »Alles geht, wenn man den guten Willen hat«, konstatierte sie. »Sie sind ein intelligenter Mensch, Ihnen wird schon was einfallen. Die Darbietung soll ja nur etwa zehn Minuten dauern.«

»Gib ihr deine Karte, Niki«, meldete sich nun Vera Kuttin, eine schlanke Frau mit strengen Gesichtszügen, zu Wort. »Sie soll dich anrufen.« Und, nach einer Pause: »Also, ich würde es machen. Da findet sich schon was Passendes.«

»Wenn du meinst, Vera!« Widerwillig zog Nikolaus Bischof eine Visitenkarte aus seinem Jackett und überreichte sie an Frau Heller. »Melden Sie sich bei mir, dann können wir ausführlicher darüber sprechen. Leider müssen wir jetzt gehen!«

Frau Heller wollte den Künstlern noch eine Runde spendieren, doch Bischof drängte seine Kollegen zum Aufbruch. »Ich hatte in den letzten Tagen nur wenig Schlaf«, entschuldigte er sich. »Meine Freunde ebenso!«

»Ein andermal«, tröstete Vera Kuttin Frau Heller, ehe sie das Lokal verließen. »Vielleicht sehen wir uns ja wirklich bei Ihrem Fest.«

»Was für nette Menschen«, war Frau Heller entzückt. »So ganz ohne Starallüren.«

»Sind ja, wie Sie soeben selbst bemerkt haben, keine Stars, nur Hobbyschauspieler«, bremste Leopold ihre Euphorie.

»Jedenfalls genau das Richtige für unser Fest«, beharrte sie.

Plötzlich wurde Leopold ernst. Seine Stirn legte sich in Falten. »Da bin ich leider anderer Meinung«, teilte er seiner Chefin mit. »Erinnern Sie sich an den sogenannten Anzengrubermord?«

»Anzengrubermord? Was soll denn das schon wieder?«

»Vor etwa zwölf Jahren wurde im Sommer während der Anzengruber-Festspiele in Wolkersdorf im Hochleithenwald bei der Anzengruberhöhe am Morgen von einer Spaziergängerin die Leiche einer jungen Frau gefunden, die dem Ensemble angehörte. Sie wurde erschlagen. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt worden.«

»Sie haben recht, dunkel entsinne ich mich, dass da etwas war. Aber das hat doch nichts mit unseren lieben Gästen von vorhin zu tun«, winkte Frau Heller ab.

»Nikolaus Bischof zählte damals zu den Hauptverdächtigen«, merkte Leopold an.

»Na und? Ist er vielleicht eingesperrt worden?«, entgegnete Frau Heller.

»Beinahe!«

»Beinahe zählt nicht! Es gilt die Unschuldsvermutung! Er war es sicher nicht, und damit basta«, wehrte sich Frau Heller entschieden gegen die Kritik ihres Oberkellners. »Überall sehen Sie Gespenster und Mörder, Leopold. Selbst bei so schönen Dingen wie der Kultur fallen Ihnen grausige Geschichten ein. Das ist in höchstem Maße bedenklich!«

»Sie werden dann schon sehen, was bedenklich ist«, warnte Leopold sie. »Nämlich dass Sie eine äußerst zwielichtige Person zu einer Darbietung in unserem Kaffeehaus eingeladen haben. Kennen Sie den Herrn etwa so genau, dass Sie ihm die Stange halten? Wer weiß, was das für einer ist. In Wolkersdorf hat er jedenfalls den Weisel gehabt und nicht mehr auftreten dürfen.«

»Wahrscheinlich nur deswegen, weil die meisten Menschen so mit Vorurteilen behaftet sind wie Sie«, wies Frau Heller ihn zurecht. »Ich lasse mir von Ihnen keine Ratschläge erteilen! Der Herr wird von mir engagiert, ob es Ihnen passt oder nicht. Unser Fest wird ein Event vom Feinsten, den ich mir nicht von Ihnen und Ihren abgründigen Weltanschauungen verderben lasse!«

Sie strafte Leopold mit einem grimmigen Blick, ehe sie durch die kleine Küche nach hinten und dann nach oben in ihre Wohnung verschwand.

Kapitel 2

Dienstag, 22. Mai

Frau Heller setzte die Veranstaltung an dem drei Wochen später folgenden Donnerstag an. Nach Rücksprache mit Herrn Wondratschek bot sie Bischof ein anständiges Honorar, sodass er innerhalb kurzer Zeit zusagte. Damit war für sie einmal alles in bester Ordnung, und sie konnte sich mit der weiteren Organisation beschäftigen.

Leopold hingegen hatte die Erinnerung an das Verbrechen neugierig gemacht. Er hatte zwar noch immer Defizite bei der Arbeit mit dem Computer, doch Erika half ihm, und so begann er, im Internet über den Anzengrubermord zu recherchieren. Einen Vormittag verbrachte er sogar in der Österreichischen Nationalbibliothek, um dort in alten Zeitungen über den Fall zu lesen.

Dabei traten folgende Fakten zutage: Am 8. August 2006 frühmorgens entdeckte eine Spaziergängerin mit Hund in der Nähe der Anzengruberhöhe im Hochleithenwald die Leiche der 29-jährigen Lucia Berlakovics. Die Frau war von hinten erschlagen worden, vermutlich mit einem Stein. Sie hatte – ebenso wie Nikolaus Bischof, Vera Kuttin und viele andere – in diesem Sommer in dem Anzengruber-Stück Der G’wissenswurm mitgespielt. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass Berlakovics im dritten Monat schwanger war.

Bischof war zu dieser Zeit mit Lucia Berlakovics liiert, jedoch nicht der Kindesvater. Am Abend des 7. August hatten die beiden nach der Theateraufführung einen heftigen Streit. Deshalb fiel der Verdacht zunächst auf Bischof. Der schwieg bei der Einvernahme beharrlich, ehe er der Polizei am darauffolgenden Tag ein Alibi präsentierte. Er behauptete, die Nacht bei Vera Kuttin verbracht und sich mit ihr und einer größeren Menge Alkohol getröstet zu haben. Auf die Frage, weshalb er das nicht gleich gesagt habe, antwortete er, zum einen habe er sich für sein Verhalten geniert, zum anderen Vera nicht in die Sache hineinziehen wollen. Als später ein Zeuge angab, Bischof in derselben Nacht ungefähr zur Tatzeit bei einem Zigarettenautomaten in der Nähe von Vera Kuttins Wolkersdorfer Wohnung gesehen zu haben, musste die Polizei dem Verdächtigen wohl oder übel glauben.

Weder die Spuren am Tatort noch die Untersuchung der Leiche ergaben zielführende Hinweise. Das einzig Auffällige war das Fehlen von Lucias Geldbörse, doch ein Raubmord schien ausgeschlossen. Welcher Räuber lauerte an dieser einsamen Lichtung am Waldrand des Nachts auf vorbeikommende Frauen? Die Medien trauten dies eher einem Lustmörder zu und erfanden zu diesem Zweck die ›Bestie von Wolkersdorf‹. Doch auch diese Theorie wirkte an den Haaren herbeigezogen. Außer der tödlichen Verletzung fanden sich am Mordopfer keine Spuren von Gewaltanwendung, und für lange Zeit blieb es das einzige Kapitalverbrechen in der Gegend.

Die Polizei trat bei ihren Ermittlungen auf der Stelle. Eine lokale Tageszeitung fasste die Situation am 16. August mit den folgenden Worten zusammen:

Derzeit sieht es nicht so aus, als könnten die vielen offenen Fragen im Mordfall Lucia Berlakovics rasch beantwortet werden. Die Indizien gegen den Hauptverdächtigen, ihren Lebensgefährten und Schauspielkollegen Nikolaus Bischof, reichen nicht aus.

Wer aber war es dann? Wen hatte Lucia Berlakovics bei der Anzengruberhöhe getroffen und warum? War sie allein oder mit ihrem Mörder hinaufgegangen? Das Ensemble des gefeierten Anzengruber-Stückes ›Der G’wissenswurm‹ war nach der Vorstellung noch im Gasthof ›Zur gemütlichen Jause‹ zusammengesessen. Dabei kam es zu der Auseinandersetzung Bischofs mit seiner Freundin. Bischof verließ die Runde vorzeitig, der Rest brach um ca. 23 Uhr auf. Die Todeszeit wird von der Polizei mit etwa ein Uhr früh angegeben. Darüber, was in der Zwischenzeit geschehen ist, herrscht vor allem, was das Mordopfer betrifft, völlige Unklarheit. Niemand will die Frau mehr lebend gesehen haben.

Eine Überprüfung aller eventuell für das Verbrechen in Frage kommenden Personen – Ensemblemitglieder, Freunde, Verwandte – führte zu keinen brauchbaren Ergebnissen. War Lucia durch einen fatalen Zufall wirklich nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Daran will keiner recht glauben. Und an die Version von einem Raubmörder oder Psychopathen schon gar nicht.«

Nach dem Mord wurden die Anzengruber-Festspiele vorzeitig beendet. Wenig später verschwand Bischof aus Wien in Richtung Salzkammergut auf das ländliche Anwesen seines Bruders Lothar. Das Verbrechen wurde nie aufgeklärt. Wann war Bischof wieder zurückgekommen? Und gab es dafür einen bestimmten Grund?

Mit dieser Überlegung beendete Leopold seine Nachforschungen. Er zeigte sich zufrieden. Gerade rechtzeitig vor Frau Hellers Feierlichkeiten war ihm dieser mysteriöse Fall wieder in Erinnerung gekommen. Er musste Nikolaus Bischof dabei im Auge behalten. Nicht überführt hieß noch lange nicht nicht schuldig. Und wer weiß, was ein solcher Mensch im Schilde führte!

Man musste froh sein, wenn beim Schanigartenfest nicht wieder ein Mord passierte.

*

Mittwoch, 23. Mai

Felix Kupka saß im Morgenmantel beim Frühstück und blätterte in der Zeitung. Sein Stoppelbart leuchtete weiß, er hatte sich noch nicht rasiert. Alles zu seiner Zeit. Ihm lief jetzt im Ruhestand nichts davon.

»Noch Kaffee?« Bereitwillig griff seine Frau Christine nach der Kanne. Vor allem aber wollte sie ihn mit dieser Frage zum Reden bringen. Nichts hasste sie mehr als sein allmorgendliches Schweigen.

»Ja, bitte!« Kupka stierte weiter in die Zeitung und würdigte sie keines Blickes.

Christine schenkte dienstergeben ein, weiterhin hoffend, dass er mit irgendetwas herausrückte. Manchmal war ein Artikel, den er gerade las, der Anstoß, manchmal ein unbedeutendes Ereignis der letzten Tage. Manchmal schwieg ihr Mann auch, bis er sich ins Badezimmer begab.

»Nikolaus Bischof ist in Wien«, sagte Kupka plötzlich, als Christine schon gar nicht mehr auf den Beginn eines Gespräches zu hoffen wagte.

»Woher willst du das wissen? Steht es etwa in der Zeitung?«, fragte Christine, über deren Gesicht sich sofort ein Schatten legte, beunruhigt.

»In die Presse dürfte es Nikolaus vorerst nicht schaffen«, antwortete Kupka verächtlich. »Aber er hat die Frechheit, wieder aufzutreten. Ich habe das Plakat vorn am Eck beim Kaffeehaus gesehen. Er wirkt dort, wie es scheint, bei einem vulgären Fest mit.«

»Wieso ist er da? Lebt er etwa wieder hier?« Die Spannung war Christine an den von zahllosen Falten umrahmten Augen abzulesen.

»Offensichtlich! Weißt du übrigens, was er zum Besten gibt? Anzengruber! Eine Geschmacklosigkeit sondergleichen!«

Christine Kupka begann, den Tisch abzuräumen. Sie musste etwas tun, um ihre Aufregung in den Griff zu bekommen. »Du meinst, das hat etwas zu bedeuten, und die alten Dinge werden wieder aufgewärmt?«, forschte sie.

»Das steht zu befürchten!« Missmutig faltete Kupka die Zeitung zusammen und legte sie neben seine noch halb volle Kaffeeschale. »Wir müssen mit allem rechnen! Ich muss so schnell wie möglich mit Anita reden!« Hastig trank er aus.

»Und was, wenn er nur so da ist? Weil er Sehnsucht nach seiner alten Heimat hatte?«

»Das glaube ich nicht! Der Kerl führt etwas im Schilde!«

»Du bist immer gleich in der Höhe! Es muss gar nicht so sein.«

»Es hat keinen Sinn, sich das einzureden«, belehrte Kupka seine Frau. »Wir dürfen nicht darauf warten, dass er etwas unternimmt. Wir müssen selbst die Initiative ergreifen.«

»Und wie?«, wollte Christine wissen. Dann dämmerte es ihr. »Du willst doch nicht zu dieser Feier gehen?«, fragte sie ihren Mann irritiert.

»Und ob ich das will! Es wird mir gar nichts anderes übrig bleiben«, antwortete Kupka. »Es ist die beste Gelegenheit für eine Konfrontation. Dort kann er mir nicht ausweichen. Ich muss ihn überraschen.«

»Wenn das nur gut geht«, bangte Christine.

»Es wird gut gehen, weil ich mich gut darauf vorbereite«, setzte Kupka ihr auseinander. »Verlass dich nur auf mich.«

Felix Kupka blickte kurz über den leeren Tisch und entfernte ein paar Brösel. Dann erhob er sich und verschwand im Badezimmer. Christine Kupka hörte nur mehr das Summen seiner elektrischen Zahnbürste.

*

Dienstag, 5. Juni

Der Tag des Schanigartenfestes rückte näher. Immer wieder tauchten neugierige, Leopold unbekannte Leute im Kaffeehaus auf und ließen sich von Frau Heller über das Ereignis informieren. Viele dieser Gäste kamen aus dem ländlichen Raum. Ihr lautstarkes, ungeniertes Auftreten und der Klang verschiedener Mundarten stellten Leopolds Nerven gewaltig auf die Probe. Als von einem Gartentisch sogar nach ihm gepfiffen wurde, war er nahe daran, die Arbeit hinzulegen und nach Hause zu gehen.

»Spielen Sie nicht gleich die beleidigte Leberwurst«, ermahnte ihn Frau Heller. »Diese Menschen haben eben etwas Natürliches an sich, das uns Stadtbewohnern leider verloren gegangen ist. Auf mich wirkt es wohltuend erfrischend. Wenn es Sie nervös macht, gehen Sie hinein. Da sitzt der Herr Bocek mutterseelenallein und macht ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter.«

»Der Herr Bocek ist da?«, fragte Leopold überrascht. »Der hat uns doch schon jahrelang nicht beehrt. Ich hab geglaubt, er ist woanders hingezogen oder gar verstorben. Griesgrämig dreinschauen tut er? Das ist seltsam! Früher war er immer ein so lustiger, draufgängerischer Kerl!«

»Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Mit seiner derzeitigen Laune passt er jedenfalls zu Ihnen. Vielleicht gelingt es Ihnen beiden, sich gegenseitig aufzuheitern. Ich kümmere mich einstweilen um die lustige Gesellschaft heraußen.« Damit begab sich Frau Heller wieder zu ihren potenziellen Festgästen.

Matthias Bocek war in früheren Zeiten im Café Heller beinahe täglich ein und aus gegangen. Bei diversen Billardpartien hatte er nicht nur seine Mitspieler, sondern auch die umstehenden, teilweise extra wegen ihm gekommenen Zuschauer mit seinem Schmäh unterhalten und seinem Ruf als Stimmungskanone alle Ehre gemacht. Dabei konnte ihm nie jemand böse sein, auch wenn er von ihm noch so aufgezogen wurde. War er einmal nicht da, blieb auch manch anderer Gast aus. Und dann, von einem Tag auf den anderen, war dieser überaus beliebte Mann verschwunden, ohne dass jemand wusste, warum. Jetzt saß er auf einmal wieder da, aber so teilnahmslos und missmutig, dass ihn Leopold kaum wiedererkannte. Das Gesicht war schmal, die Wangen eingefallen. Betrübt schaute er zum Fenster hinaus.

»Meine Verehrung, Herr Bocek! Schön, dass Sie wieder einmal bei uns sind«, sprach ihn Leopold nach einer Schrecksekunde an. »Warum sitzen Sie denn so einsam hier herinnen? Wollen Sie gar nicht unseren Schanigarten ausprobieren?«

»Lass mich herinnen sitzen, so bin ich’s gewohnt«, seufzte Bocek. »Ich wollte mir ja nur das Kaffeehaus noch einmal anschauen. Vielleicht ist es schon bald zu spät!«

»Zu spät?« Leopold traute seinen Ohren nicht. Was faselte der früher so heitere Bocek da zusammen?

»Jawohl! Wir leben in Saus und Braus dahin, ohne auch nur ein einziges Mal darüber nachzudenken, wie schnell es mit uns aus sein könnte«, erläuterte Bocek mit schwacher Stimme. »Plötzlich wird einem schwarz vor den Augen, und man ist nicht mehr.«

»Gehn S’, Herr Bocek! Sie waren doch immer so ein lustiger Mensch! Und jetzt reden S’ auf einmal vom Tod, kaum dass wir uns wiedersehen. Was haben S’ denn?«, versuchte Leopold ihn aufzuheitern.

Bocek hüstelte. »Schauen Sie mich doch an! Mir geht’s nicht gut! Ich werde bald sterben«, bekannte er.

Leopold wusste nicht so recht, was er darauf sagen sollte. »Sind Sie denn krank?«, fragte er vorsichtig.

»Krank ist gar kein Ausdruck«, erwiderte Bocek mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Mein körperlicher Zustand ist desaströs! Ich bin schwach, dass es nicht zum Aushalten ist, mir schmeckt nichts mehr, und wenn jemand eine Stelle meines Körpers berührt, verspüre ich einen dumpfen Schmerz. Meine Tage sind gezählt, das kann ich dir sagen!«

Leopold war erleichtert. So ernst schien es also nicht zu sein. »Trinken Sie doch ein Glaserl Wein statt dem Tee«, schlug er vor. »Das hat Sie früher auch immer bei Kräften gehalten.«

Matthias Bocek machte nun so große Augen, dass es aussah, als würden sie aus den Höhlen seines abgezehrten Gesichtes treten. Dazu machte er ein Geräusch, als müsse er sich übergeben. »Wein? Schon bei dem Gedanken daran wird mir schlecht«, protestierte er. »Das sind die Laster des Lebens. Sie legen sich zuerst auf den Magen, dann auf die Brust. Deine schweren Sünden fressen dich von innen her auf, sodass am Ende nichts anderes übrig bleibt als deine äußere Hülle, Haut und Knochen.« Leise fügte er hinzu: »Ich habe Unrechtes getan, Leopold! Ich muss sterben!«

»Ich hab einige Sünder gekannt, die haben sehr lange gelebt und waren kreuzfidel bis zum Schluss«, erwähnte Leopold.

»Bei denen waren es vielleicht nur lässliche Sünden. Bei mir ist aber eine große dabei, eine wirklich schlimme!«

»So schlimm ist es meistens auch wieder nicht.«

»Ich habe einem Menschen Leid zugefügt, Leopold, und dieses Leid strahlt jetzt auf mich zurück«, entgegnete Bocek bedrückt.

Die Jammerei schlug sich langsam auf Leopolds Gemüt. »Sie reden ja gerade so, als ob Sie jemanden umgebracht hätten«, merkte er an.

»So gut wie«, sprach Bocek weiter in Rätseln. »Es ist schlimm, wenn man im Nachhinein weiß, was man nicht hätte tun dürfen, dann, wenn sich nichts mehr ändern lässt. Nachts wache ich regelmäßig auf und kann nicht einschlafen, weil mich die Geister der Vergangenheit heimsuchen.«

»Wollen Sie nicht übermorgen zu unserem Schanigartenfest kommen?«, unterbrach Leopold seine Klagen. »Das bringt Sie auf andere Gedanken. Da geht’s lustig zu, wie Sie es früher gewohnt waren, bevor Sie Ihre Wehwehchen bekommen haben.«

»Das sind keine Wehwehchen«, protestierte Bocek. »Das ist eine ernsthafte, unheilbare Krankheit. Dagegen lässt sich mit unmäßigen Feiern nichts ausrichten, das bringt mich höchstens noch früher ins Grab. Wenn ich ein Weilchen länger leben möchte, muss ich nach Hause, mich ins Bett legen.« Er hüstelte, während er auf seine Uhr blickte. »Es ist Zeit zu gehen«, kündigte er an. »Meine Cousine wird schon auf mich warten. Sie kümmert sich ja so aufopferungsvoll um mich.«

»Beehren Sie uns trotzdem bald wieder«, ermunterte Leopold ihn zum Abschied. »Im Kaffeehaus haben Sie sich immer so wohlgefühlt!«

»Vielleicht, wenn ich einigermaßen bei Kräften bin.« Umständlich bewegte sich Bocek in Richtung Tür. »Ich fühle mich schwach. Ich war zu lange draußen«, stöhnte er dabei. »Höchste Zeit, dass ich nach Hause komme.«

Beim Tisch mit den Zeitungen blieb er kurz stehen und schaute. Dabei sah es so aus, als würde sich sein griesgrämiges Gesicht noch um eine Nuance verfinstern. »Das ist aber seltsam«, grummelte er vor sich hin.

»Was denn, Herr Bocek?« Neugierig steuerte Leopold auf ihn zu.

»Da liegt eine alte Zeitung«, meldete Bocek. »Die gehört nicht hierher!«

Es war ein Wolkersdorfer Kurier vom August 2006. Die Schlagzeile des Titelblatts lautete: Mord bei der Anzengruberhöhe. Schauspielerin brutal erschlagen.

Irgendjemand musste diese Zeitung vor Kurzem unter den anderen, täglich frisch hier liegenden Blättern, die zum Inventar eines guten Kaffeehauses gehörten, platziert haben. Aber wer und warum? Offenbar wollte dieser Jemand mit seiner Aktion an den Anzengrubermord erinnern. Und das vor dem Auftritt von Nikolaus Bischof, dem Hauptverdächtigen damals.

Leopold wusste nicht, was dies in weiterer Folge zu bedeuten haben würde. Er wusste einstweilen nur, dass er bei dem Fest auf der Hut sein musste.

Kapitel 3

Mittwoch, 6. Juni, abends

»Heute sperren wir früher zu, Leopold! Morgen ist ein anstrengender Tag«, teilte Frau Heller ihrem Oberkellner mit. »Sie sind sicher auch froh, wenn Sie zeitiger ins Bett kommen.«

»Froh bin ich erst morgen nach dem Fest, wenn alles gut verlaufen ist«, erwiderte Leopold mit einem herzhaften Gähnen. Es überfiel ihn meist dann, wenn das Ende seines Dienstes bereits abzusehen war.