Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Chefober Leopold W. Hofer

- Sprache: Deutsch

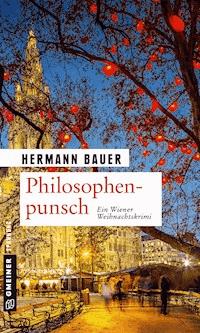

Weihnachtszeit in Wien. Im Café Heller finden zeitgleich die Weihnachtsfeier der Bekleidungsfirma Frick und die Debatte eines Philosophenzirkels statt. Die ganze Aufmerksamkeit gilt der offenherzigen Veronika Plank, die mit mehreren Männern auf die eine oder andere Weise verbandelt zu sein scheint. Nach einigen Gläsern Punsch kommt es zum Streit und Veronika verlässt das Kaffeehaus. Kurz darauf wird ihre Leiche im frischen Schnee entdeckt, offenbar wurde sie mit einem Schal erwürgt. Ganz klar, dass dieser delikate Fall auch Chefober Leopold nicht kalt lässt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hermann Bauer

Philosophenpunsch

Ein Wiener Kaffeehauskrimi

Zum Buch

SCHÖNE BESCHERUNG Weihnachtszeit in Wien. Im Café Heller finden zeitgleich die Weihnachtsfeier der Bekleidungsfirma Frick und die vorweihnachtliche Debatte eines Philosophenzirkels statt. Die ganze Aufmerksamkeit gilt der offenherzigen Veronika Plank, die mit mehreren Männern des Zirkels auf die eine oder andere Weise verbandelt zu sein scheint. Auch der mysteriöse Fremde an der Bar kann seine Augen nicht von ihr abwenden. Doch die Studentin hat sich nicht nur Verehrer gemacht, schon gar nicht bei den weiblichen Gästen.

Nach einigen Gläsern heißen Punschs kommt es unter den Philosophen zum Streit und Veronika verlässt das Kaffeehaus. Am Abend wird an einem abgelegenen Platz ihre Leiche im frischen Schnee entdeckt. Offenbar wurde sie mit einem Schal erwürgt.

Ganz klar,dass dieser delikate Fall auch Chefober Leopold nicht kalt lässt. Sofort nimmt er die Ermittlungen auf …

Hermann Bauer wurde 1954 in Wien geboren. 1961 kam er nach Floridsdorf, wo er 30 Jahre seines Lebens verbrachte. Während seiner Zeit am Floridsdorfer Gymnasium begann er, sich für Billard, Tarock und das nahe gelegene Kaffeehaus Café Fichtl zu interessieren, dessen Stammgast er lange blieb. Seit 1983 unterrichtet er Deutsch und Englisch an der BHAK Wien 10. 1993 heiratete er seine Frau Andrea, der zuliebe er seinen Heimatbezirk verließ. 2008 erschien mit »Fernwehträume« sein erster Kriminalroman, dem neun weitere Krimis um das fiktive Floridsdorfer Café Heller und seinen neugierigen Oberkellner Leopold folgten.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Stiftertod (2017)

Kostümball (2016)

Rilkerätsel (2015)

Schnitzlerlust (2014)

Lenauwahn (2013)

Nestroy-Jux (2012)

Verschwörungsmelange (2010)

Karambolage (2009)

Fernwehträume (2008)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2011 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: sborisov / fotolia.com

ISBN978-3-8392-5564-3

Widmung

»Für meine treueste Leserin, meine Mutter.«

1

Schnee!

Wie zu keiner anderen Zeit im Jahr hofften die Menschen jetzt, ein paar Tage vor Weihnachten, darauf. Sie hofften mit erstaunlicher Beharrlichkeit, obwohl diese Hoffnung durch keine statistischen Daten untermauert wurde und auch der tägliche Wetterbericht keineswegs vielversprechend war. Die Stadt Wien präsentierte sich grau in grau und blieb so für gewöhnlich bis ins neue Jahr hinein. Was nützte es aber, wenn der Himmel sich dann, im Jänner oder Februar, einmal öffnete und seine weiße Pracht über die Straßen ausschüttete? Die Autofahrer fluchten, die Schneeräumungsdienste kamen nicht nach, und die Menschen konstatierten verärgert: »Des ham ma braucht!« Jetzt, zu Weihnachten sollte es weiß sein, einen Tick zumindest, nicht nur auf den Postkarten, in den Schaufenstern und in den kitschigen Filmen, sondern auch in der Wirklichkeit.

Weiße Weihnachten – das gab dem Fest doch erst seinen Sinn, oder? Beinahe jeder erinnerte sich verklärt an Momente seiner Kindheit, als die Flocken genau im richtigen Moment zur Erde niedergefallen waren, um die Herzen der Menschen zu erwärmen und ein Leuchten in ihre Augen zu bringen. Blieb der Schnee zum Weihnachtsfest aus, galt das als schlechtes Omen, vielleicht sogar als Vorbote des Klimawandels. Man war dann einfach nur mit der halben Freude dabei.

Frau Heller, die Chefin des gleichnamigen Floridsdorfer Traditionscafés, hielt sich in diesen Tagen weniger als sonst in ihrer kleinen Küche auf. Auch das Legen von Patiencen oder das Lösen von Rätseln, wenn gerade wenig zu tun war, ließ sie bleiben. Immer öfter stand sie hinter der Theke, blies den Rauch ihrer Zigarette sinnierend durch ihre Nasenlöcher und schaute durch die großen Fenster hinaus ins Freie. Wie so viele andere, hoffte auch sie auf Schnee.

»Ein paar Flankerln könnte es doch wenigstens herunterschneien«, meinte sie kopfschüttelnd zu Leopold, während sie die Asche abstaubte. »Da käme man gleich ein bisschen in weihnachtliche Stimmung.«

Oberkellner Leopold enthielt sich jeglichen Kommentars. Schweigend, nur begleitet von einem diensteifrig genäselten »Bitte sehr, der Herr«, »Wohl bekomm’s die Dame«, ging er von Tisch zu Tisch und servierte den kleinen Braunen, die Melange oder das Achtel Rot. Schnee! Bloß das nicht, oder zumindest so spät wie möglich, denn ganz verhindern ließ sich diese Caprice des Winters offenbar nicht. Schnee war für Leopold etwas, das endgültig seinen flüssigen Aggregatzustand einnahm, sobald ein Gast von der Kälte draußen in die lauschige Wärme des Kaffeehauses wechselte. Dann rann der Saft unweigerlich von den Haaren auf die Brille, von der Brille auf den Mantel, vom Mantel auf die Schuhe und von dort oder irgendwo anders auf den Boden. Überall bildeten sich Tröpfchen, kleine Lackerln und Pfützen. Und wenn ein Gast dann noch unvorsichtigerweise seinen Mantel anbehielt, während er auf der gepolsterten Bank Platz nahm, war das Unglück vollends geschehen. Dann konnte es Stunden, Tage und Wochen dauern, bis alles trocken wurde und man wieder jemanden dorthin setzen konnte.

Frau Heller blickte verklärt zur Straßenbahnhaltestelle, die unmittelbar vor dem Café Heller lag, hinaus. »Wissen Sie noch, wie es früher war, Leopold?«, erinnerte sie sich. »Früher, als hier noch offene Straßenbahngarnituren gefahren sind? Da haben unsere Schüler vom Gymnasium nebenan nur auf den ersten Schnee gewartet. Kaum war es so weit, haben sie sich unweit der Haltestelle versammelt und die armen Menschen in der Straßenbahn mit Schneebällen beworfen, sobald ein Zug losfuhr. Und unsere Fenster haben natürlich auch etwas abgekriegt.«

»Heute schießen die Schüler bereits mit ganz anderen Dingen«, bemerkte Leopold knapp. »Da wären die Menschen in der Straßenbahn tot und unsere Fenster kaputt.«

»Leopold, Leopold, Ihnen fehlt jeglicher Sinn für Nostalgie und Romantik«, seufzte Frau Heller. »Glauben Sie, ich bemerke es nicht? Sie denken schon wieder an alle möglichen Verbrechen. Dabei steht Weihnachten vor der Tür! In dieser Zeit sollten die Menschen doch wirklich friedlich miteinander umgehen.«

»Friedlich? Das würde Ihnen so passen!«, zischte Leopold jetzt angriffslustig in Richtung seiner Chefin. Er gab es nicht gern zu, aber mit dem Tod seiner Eltern war der Zauber der Weihnacht für ihn erloschen. Er hatte nun niemanden mehr, dem das Feiern des Festes, das traute Zusammensein um den Christbaum, das Geben und Nehmen von Geschenken ein Anliegen war. Aus Gewohnheit blieb er stets noch zur Bescherung der Familie Heller im Kaffeehaus, wo er dann auch ein schönes Packerl mit wertvollem Inhalt erhielt, verabschiedete sich aber immer beizeiten mit einem »Vielen Dank und fröhliche Weihnachten, wir sehen uns eh bald wieder, die Feiertäg gehen ja auch einmal vorbei.« Damit zog er sich in die Heiligkeit seiner eigenen vier Wände zurück.

»Zu Weihnachten kommen die Menschen zusammen, um sich zu zeigen, wie viel sie einander bedeuten«, machte ihn Frau Heller jetzt aufmerksam.

»Diese Ansicht kann ich nicht mit Ihnen teilen«, erwiderte Leopold. »Die meisten Menschen, die zu Weihnachten zusammenkommen, mögen einander nicht, müssen aber so tun als ob und lieb zueinander sein. Und das bietet natürlich ungeahnte Möglichkeiten für Streitigkeiten, Aggressionen und verdeckten Hass, bis zu dem Punkt, wo einer einfach beschließt, den anderen auszulöschen, weil er sein Gesicht nicht mehr sehen kann. In Weihnachten steckt ein geradezu ungeahntes Potenzial für Verbrechen, wenn Sie mich fragen!«

»Das habe ich geahnt, dass Sie nicht nur hinter jeder Ecke, sondern auch hinter jedem Christbaum einen Mörder lauern sehen. Das ist bei Ihnen schon chronisch«, schüttelte Frau Heller den Kopf. »Aber ich werde mir meine gute Laune nicht von Ihren griesgrämigen Bemerkungen verderben lassen, Leopold. Ich kann auch nichts dafür, dass Sie höchstwahrscheinlich wieder einmal niemanden haben, der das Fest mit Ihnen feiert.«

»Das ist es nicht«, verteidigte sich Leopold. »Sie schätzen die Lage leider völlig falsch ein. Sie wollen nicht einsehen, dass gerade der Zwang zur Nähe und zum friedlichen Umgang miteinander, der von Weihnachten ausgeht, zur Gewalt führt. Schauen Sie sich doch die ganzen Weihnachtsfeiern an, zum Teil auch die in unserem Lokal: Zuerst schenken sich die Leute etwas, dann trinken sie, dann fangen sie an zu streiten, und dann fliegen die Fetzen.«

Leopold erinnerte sich an eine derartige Weihnachtsfeier, bei der sich ein junger Angestellter in betrunkenem Zustand seinem Chef gegenüber zu viel herausgenommen hatte und von diesem dafür auf äußerst entwürdigende Art vor der restlichen Belegschaft bloßgestellt worden war. Beinahe wäre es daraufhin zu Handgreiflichkeiten gekommen. Herr Heller hatte die Angelegenheit schnell unter Kontrolle gehabt, aber ein unguter Nachgeschmack war bei allen Beteiligten und Gästen geblieben.

»Wenn Sie die Feier der Firma Elektro-Hahn meinen, so war das eine Ausnahme«, beeilte sich Frau Heller zu bemerken. »Ansonsten verlaufen die vorweihnachtlichen Feste bei uns ausgesprochen harmonisch. Heute kommt zum Beispiel die Bekleidungsfirma Frick, und unser Philosophenzirkel hat die letzte Diskussionsrunde vor dem Heiligen Abend. Ich verspreche Ihnen, es wird geradezu idyllisch.«

Idyllisch! Mit einem solchen Wort konnte man Leopold vertreiben. Es war so nichtssagend, so ohne Ecken und Kanten. Es klang nach barockem Schäferroman und hatte mit der Wirklichkeit etwa so viel zu tun wie die Fernsehverfilmung eines Buches von Rosamunde Pilcher. Gerade deshalb schien es seiner Chefin offenbar zu gefallen. Ihn würde jedenfalls am heutigen Abend alles andere als eine Idylle erwarten. Seinem Kollegen Waldemar ›Waldi‹ Waldbauer war nämlich die Herrenbekleidungsfirma zugeteilt worden wie jedes Jahr. Dort würde er wieder verkrampft höflich herumscharwenzeln und sich ein einigermaßen anständiges Trinkgeld holen. Ihm, Leopold, blieben damit die Philosophen, wo man aufpassen musste, dass die Leute die spärliche Anzahl an Getränken, die man ihnen an den Tisch servieren durfte, auch wirklich bezahlten. Auf Trinkgeld zu hoffen, war in diesem Fall äußerst verwegen. Schon jetzt kam sich Leopold vor wie das arme Jesulein in der Krippe im Stall, aber ohne Aussicht auf die Heiligen Drei Könige und ihre Geschenke.

Dabei hatte er im Laufe der Zeit einige Sympathien für den Philosophenzirkel entwickelt. Eigentlich war der Begriff ein liebevoller Ausdruck für eine Gruppe einsamer Menschen, die nach und nach durch lebhafte Diskussionen im Café Heller zueinander gefunden hatten. Begonnen hatte alles mit einem Mann und einer Frau, die ein Problem gewälzt und von allen möglichen Seiten betrachtet hatten. Das Gespräch hatte einen älteren Herrn angelockt – ob wegen der Frau oder wegen des aktuellen Themas, wurde nie ganz geklärt – und in dieser Tonart ging es weiter. »Darf ich mich kurz zu Ihnen setzen?« – »Entschuldigen Sie, aber meiner Meinung nach verhält sich die Sache ganz anders.« – »Wenn ich mir einen kleinen, bescheidenen Einwand erlauben dürfte.« – Mit der Zeit waren noch ein paar neue Menschen dazugestoßen, die sonst allein saßen und von denen man bisher nie genau gewusst hatte, was sie dachten, wenn sie fortwährend gedankenverloren in die Luft starrten. Man begann, sich in der Gruppe wohlzufühlen, die rasch auf eine Größe von etwa acht Teilnehmern anwuchs, und traf sich nun regelmäßig. Auch Leopolds Freund Thomas Korber, Lehrer für Deutsch und Englisch am benachbarten Gymnasium, war bereits Mitglied des Zirkels. So hörte Leopold dem Disput gern zu, wann immer er konnte, die Philosophen wiederum beanspruchten ihn als ihren ›Stammober‹. Schade nur, dass diese gegenseitige Zuneigung an Tagen wie heute mit empfindlichen materiellen Einbußen verbunden war.

Da blieb Leopold nichts anderes übrig, als sich manchmal, wenn er sich unbeobachtet fühlte, zu trösten, indem er ehrfurchtsvoll hinauf in die luftigen Höhen oberhalb der Theke blickte, von wo ein stattlicher Adventkranz herunterleuchtete, an dem bereits drei Kerzen brannten und auf diese Art und Weise das Nahen der Geburt Christi verkündeten. Es war ein schöner, ein herrschaftlicher Kranz, der das gesamte u-förmige Lokal zu überblicken schien: den großen hinteren Teil mit den Kartentischen, der noch ein wenig dahinschlummerte, die drei Billardtische in der Mitte, an derem mittleren bereits eine Partie gespielt wurde, sowie den vorderen Bereich mit den runden Tischen, kleinen Logen und Fensterplätzen, in dem die meisten Gäste jetzt mit Kaffeetrinken und dem Lesen von Zeitungen beschäftigt waren und das taten, was sie im übrigen Kaffeehaus nicht mehr tun durften – sie rauchten. Es war ein Kranz, der sofort die Aufmerksamkeit jedes Eintretenden auf sich zog und ihn zu einem kurzen, demutsvollen Nicken nötigte. Wenn alles gut ging, konnte Leopold dann nach einigen bescheidenen Hinweisen auf die lange Tradition dieses Kranzes, seine Besonderheiten und seine Vorzüge gegenüber allen anderen Adventkränzen der Umgebung von Menschen, die guten Willens waren, eine kleine Kranzspende einstecken und seinen Etat damit ein wenig aufbessern.

Mehr traute er sich von Weihnachten ja gar nicht zu verlangen.

*

Frau Heller stand jetzt bei den Billardtischen, wo sich ein Mann mit leicht ergrautem Haar, der mit seinem weißen Kittel aussah wie ein Apotheker in der Mittagspause, allein im Karambolespiel übte. Sie schaute nachdenklich zum Fenster hinaus. Sie wartete immer noch auf Schnee.

Leopold dachte aus einem anderen Grund nach. Er wartete auf seinen Freund Thomas Korber, der bald kommen musste, um wie beinahe jeden Tag nach der Schule einen großen Braunen zu trinken und ein wenig mit ihm zu plauschen. Dabei hatte sich Leopold vorgenommen, diesmal ein heikles Thema anzuschneiden.

Er wusste, dass Thomas Korber mit ziemlicher Sicherheit den Heiligen Abend so wie er allein verbringen würde. Die letzten Jahre schon hatten beide Weihnachten still und zurückgezogen, jeder für sich, gefeiert, keinem war es aber jemals eingefallen, den anderen zu fragen, ob man sich nicht einmal unter dem Motto ›gemeinsam statt einsam‹ an diesem Tag zusammensetzen wolle. Warum, wussten die zwei wohl selbst nicht. Leopold konnte immerhin für sich ins Treffen führen, dass er Korbers kompliziertes Liebesleben genau kannte. Da war man auch zu Weihnachten nie vor einer Überraschung sicher.

Aber was sprach eigentlich sonst gegen einen Heiligen Abend zu zweit? Man konnte eine Kleinigkeit essen, gemeinsam etwas trinken und so die Zeit verstreichen lassen. Man brauchte den dummen Fernsehapparat nicht aufzudrehen. Man schaute nicht auf die Uhr, wann es endlich Zeit war, zu Bett zu gehen. Andererseits würde es keinem der beiden leichtfallen, einen solchen Schritt zu setzen, auch wenn Thomas und er schon lange gute Freunde waren. Es gehörte ein gewisses Maß an Überwindung dazu, die alten, eingefahrenen Wege zu verlassen. Dann musste man sich auch noch einigen, in welcher der beiden Wohnungen das Ganze stattfinden sollte, und so weiter, und so weiter.

Darum scharwenzelte Leopold jetzt auch ein wenig nervös zwischen den Tischen hin und her, brachte einen Tee hierhin und eine Melange dorthin und immer wieder ein frisches Glas Wasser zu einem jungen Mädchen, das allein an einem Tisch beim Fenster saß, fahrig in den Zeitungen und Journalen herumblätterte und seit mehr als einer Stunde an einem kleinen Braunen herumzuzelte. Neben sich hatte sie einen prall gefüllten Rucksack stehen. Eine Studentin, die kein Geld einstecken hat, schlussfolgerte Leopold. Von der ist nicht viel zu erwarten. Aber wenigstens lächelt sie mich jedes Mal freundlich an, wenn ich bei ihr vorbeikomme. Ich glaube, die kenne ich sogar. Die war früher einmal öfters hier.

Kaum begann er jedoch, in seiner Erinnerung zu kramen, sicherte sich Thomas Korber seinen Stammplatz an der Theke und bestellte lautstark seinen Kaffee. »Na, wie geht’s, Leopold?«, erkundigte er sich dann und fragte mit einem Seitenblick auf Frau Heller: »Was ist denn mit der heute los?«

»Es ist jedes Jahr dasselbe«, erteilte Leopold Auskunft. »Weihnachten kommt, und die Chefin wird sentimental. Sie wartet auf ein bisserl was Weißes von oben, dann geht’s ihr wieder besser.«

»Ja, Weihnachten. Das lässt eben immer noch niemanden kalt. Außer vielleicht mich«, meinte Korber augenzwinkernd, während er in seiner Kaffeetasse umrührte.

»Was wirst du denn zu Weihnachten Schönes machen?«, fragte Leopold vorsichtig.

»Das weißt du doch genau«, sagte Korber. »Ich werde mich mit einer Flasche Rotwein vor den Fernseher setzen und den Abend so richtig genießen. Das Programm ist gar nicht so übel. Wenn ich da an früher denke …«

»Also wieder allein«, murrte Leopold. »Das ist typisch. Anstatt dass du einmal mit jemandem gemeinsam …«

»Aber mit wem soll ich denn feiern?«, fiel Korber ihm ins Wort. »Meine Eltern wohnen in Baden, 30 Kilometer von hier, aber ohne Auto ist das ein ganz schönes Stück. Und dann noch mitten in der Nacht zurück. Nein, das ist nichts, die besuche ich lieber am Stefanitag. Und sonst? Fortgehen mag ich nicht. Ich brauche Ruhe, in der Schule ist es jetzt ohnehin so hektisch.«

»Es gibt auch noch andere Möglichkeiten«, versuchte Leopold, eine Andeutung zu machen. Dabei fiel sein geschulter Blick wieder auf das junge Mädchen beim Fenster, das jetzt wie wild nach vorn gestikulierte. Er füllte deshalb erneut ein Glas mit Wasser und brachte es an ihren Tisch. Aber diesmal schien sie ihn gar nicht zu beachten. Es war Korber, den sie anstrahlte. »Thomas!«, rief sie. »Thomas, so schau doch endlich her. Erkennst du mich denn gar nicht?«

»Mein Gott, Julia!«, entfuhr es Korber, der sich soeben eine Zigarette in den Mund stecken wollte. »Was machst du denn da?«

»Auf dich warten«, antwortete sie und winkte ihn dabei zu sich. »Macht es dir etwas aus, meinen Kaffee zu zahlen? Ich bin im Augenblick verdammt knapp bei Kasse.«

»Nein, nein, kein Problem.« Korber lächelte verlegen. »Wie geht es dir?« Er setzte sich ein wenig gedankenverloren zu Julia an den Tisch. Julia Leichtfried war eine ehemalige Schülerin von ihm, die vor zwei oder drei Jahren maturiert hatte. Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Was tat sie hier? Und warum behauptete sie, sie habe auf ihn gewartet?

»Im Moment geht’s mir gar nicht gut«, seufzte Julia. »Mit einem Wort: Ich sitze so richtig in der Tinte. Mein Freund hat mich hinausgeworfen. Einfach so. Und das vor Weihnachten.«

»Das ist nicht schön«, gab ihr Korber recht. »Aber wenn es mit euch nicht mehr geklappt hat, ist es wahrscheinlich besser so.«

»Von wegen. Kannst du mir bitte sagen, wo ich schlafen soll?«

Korber erinnerte sich, dass Julia aus einem intakten Elternhaus kam. »Ich denke, dein Vater und deine Mutter werden nichts dagegen haben, dich wieder bei sich aufzunehmen«, sagte er.

»Das ist es ja gerade, was überhaupt nicht geht«, erklärte Julia ihm. »Ich bin damals wegen Freddy mit großem Tamtam von zu Hause ausgezogen. Mein Vater hat deswegen einen halben Herzinfarkt gekriegt. Er hat mich angebrüllt, dass alles schieflaufen würde, ich aber dann ja nicht mehr zu Mutter und ihm zurückzukommen bräuchte.«

»Aber zu Weihnachten wird es doch nicht gar so streng abgehen. Da werden sie schon ein Platzerl für dich haben, bis du etwas anderes gefunden hast«, versuchte Korber, sie zu beschwichtigen.

»Die arme Studentin wird wieder in den Kreis der Familie aufgenommen? Und versammelt sich mit den anderen reumütig unterm Christbaum, dass sogar dem Papa eine Träne im Aug zerquillt? Niederlage! Du glaubst doch selbst nicht, dass ich das tue«, erklärte Julia entschieden.

»Dann gibt’s sicher eine Freundin, bei der du kurz unterschlüpfen kannst«, überlegte Korber.

»Gäbe es«, berichtigte Julia im lupenrein geformten Konjunktiv. »Aber Elfriede bekommt zu Weihnachten Besuch, da wird es eng, und sie kann mich nicht brauchen.«

Korber dachte angestrengt nach, schien aber jetzt mit seinem Latein am Ende zu sein.

»Ich dachte, ich könnte ein paar Tage bei dir bleiben«, sagte Julia plötzlich.

Diese Worte schreckten ihn jäh aus seinen Gedanken auf. »Bei mir? Unmöglich!«, wehrte er ab.

»Warum? Du wohnst doch immer noch allein. Und bist nach wie vor überzeugter Single«, meinte Julia ungerührt. »Das habe ich in deinem Porträt auf der Schulhomepage gelesen.«

»Trotzdem kommt es eher ungelegen«, versuchte Korber zu retten, was zu retten war. Er geriet nun ein wenig ins Schwitzen. Für Verhandlungen dieser Art war er einfach nicht geschaffen.

»Es ist doch nur für kurze Zeit«, redete Julia, die im Gegensatz zu ihm immer bestimmter wurde, auf ihn ein. »Nach Silvester reisen Elfriedes Freunde wieder ab, und dann kann ich bei ihr wohnen.«

»Schau mal. Wenn ich es mir überlege, ist das alles mit zu großen Schwierigkeiten …«

»Kannst du dich noch an unsere Maturafeier erinnern?«, unterbrach sie ihn jetzt beinahe ein wenig grob.

Und ob Korber das konnte. Es war ein heiterer, ausgelassener Abend gewesen, an dem er sich zu späterer Stunde im kleinen Kreis ein wenig an Julia herangemacht hatte. Ein wenig nur, und alles im Rahmen des guten Anstandes, wie er zu wissen glaubte.

»Du warst damals ganz schön in Fahrt«, fuhr Julia unbeirrt fort. »Es war schon okay, das bisschen Schmusen hat mich nicht gestört. Hast mir ja auch vorgeschwärmt, dass ich immer deine Lieblingsschülerin gewesen bin. Was aber das Wichtigste ist: Du hast mir damals etwas hoch und heilig versprochen, nämlich dass du immer für mich da sein wirst, wenn ich dich brauche. Richtig aufgedrängt hast du dich. Und jetzt willst du auf einmal nichts mehr davon wissen.«

Leider hatte Julia recht. Korber fiel’s wie Schuppen von den Augen. Manchmal, wenn ihn der Alkohol in die richtige Laune versetzt hatte, neigte er zu einer solchen unvorsichtigen Gönnerhaftigkeit. Wenngleich er sich nicht eingestehen wollte, dass es leicht dahingesagte Worte waren, fielen sie doch stets im Vertrauen darauf, dass der oder die Angesprochene keinen Gebrauch von diesem Angebot machen würde.

»Na, erinnerst du dich?«, bohrte Julia nach.

»Natürlich, natürlich. Andererseits kommt das alles jetzt doch ein wenig überraschend.«

»Ja, entschuldige, gestern hab ich’s auch noch nicht gewusst. Das ist nämlich ein wirklicher Notfall, und es wäre total mies von dir, wenn du mir nicht aus der Patsche helfen würdest.«

Leopold, der über die unerwartete Unterbrechung seines mit Thomas Korber angebahnten Gespräches alles andere als erfreut war und natürlich große Teile der Unterhaltung mitverfolgt hatte, brachte Julia mit versteinertem Gesicht ein weiteres Glas Wasser und knallte Korber noch einen Kaffee vor die Nase. »Vorsicht, heiß«, raunte er ihm dabei zu. »Nur nicht die Finger verbrennen.« Es war ein letzter Versuch, das Unvermeidliche abzuwenden.

Korber blickte nur kurz auf, dann seufzte er, hin- und hergerissen seinen Kaffee umrührend, zu Julia: »Ich weiß gar nicht, wie du dir das vorstellst. Wie soll denn das gehen?«

»Ganz einfach. Erstens: Ich bin brav und genügsam. Zweitens: Meine wichtigsten Sachen sind da in dem Rucksack. Drittens: Den Rest hole ich mir gleich von Freddy. Viertens: Ich weiß, wo du wohnst. Fünftens: Es wäre hilfreich, wenn du einen zweiten Schlüssel hättest. Ist doch einfach, oder?«

»Langsam, langsam. Ich habe noch nicht Ja gesagt.« Korber spürte, dass er weich wurde.

Julia spürte das auch und bearbeitete ihn noch kurz auf die sanfte Tour. »Ich weiß, es ist nicht leicht für dich«, flötete sie. »Ich hab dich so richtig überfallen, stimmt’s? Aber ich hab halt so auf dich gehofft. Und gefreut hab ich mich auch, dich wiederzusehen, nach so langer Zeit. Bitte versteh mich nicht falsch, ich lass dir schon dein Eigenleben, aber ein bisschen wären wir ja doch zusammen und könnten uns sicher so einiges erzählen.«

»Also gut«, gab Korber zähneknirschend nach. »Aber nur die paar Tage, hörst du? Nur bis Neujahr. Längstens!«

Ein Ausdruck der Erleichterung huschte über Julias Gesicht, und zum Dank kniff sie ihn kurz in die Wange. »Ich hab gewusst, dass du ein feiner Kerl bist«, sagte sie. »Ich hole nur noch schnell meine paar Sachen, dann komme ich zu deiner Wohnung. Könntest du vielleicht in der Zwischenzeit meinen Rucksack …«

»Mitnehmen? Ja, natürlich! Und den Kaffee zahlt der Herr Professor natürlich auch. Er wird überhaupt in nächster Zeit so einiges bezahlen, wenn ich mich nicht sehr täusche.« Leopold, der plötzlich wieder neben den beiden stand, machte seinem Ärger ordentlich Luft. Den gemeinsamen Heiligen Abend mit seinem Freund Thomas konnte er sich jetzt wohl in die Haare schmieren.

*

Kein gemeinsames Fest, kein Verbrechen. Leopold war über die Entwicklung der Dinge alles andere als glücklich. »Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du dir so etwas antun, jetzt, knapp vor Weihnachten?«, fragte er Korber, kaum dass Julia gegangen war.

Korber prüfte das Gewicht des Rucksackes. »Was hätte ich denn tun sollen?«, verteidigte er sich achselzuckend. »Irgendwie muss man dem Mädchen doch helfen. Immerhin war sie meine Schülerin, eine gute auch noch dazu. Außerdem: Hast du dich nicht gerade vorhin darüber ausgelassen, dass ich zu Weihnachten ständig allein bin?«

»Das heißt ja nicht gleich, dass du dich mit dem nächstbesten Mädchen, das hereinschneit, unter den Christbaum legen sollst«, reagierte Leopold wütend.

»Jetzt tust du Julia aber gewaltig Unrecht.«

»Unrecht? Sei vorsichtig. Das Mädchen hat keinen Groschen Geld in der Tasche. Das werden teure Feiertage.«

»Und wenn schon. Es kommt der Heilige Abend, Leopold. Da soll man Gutes tun. Die Arme tut sich sonst vielleicht noch etwas an.«

»So hat sie mir nun wirklich nicht ausgeschaut. Eher so, als ob sie dir etwas antun würde.«

Korber zog die Augenbrauen in die Höhe. »Oh, sind der Herr etwa eifersüchtig?«, fragte er mit leisem Spott. »Ich kann leider nichts dafür, dass du dich zum Weihnachtsfest immer einmauerst und keinen Menschen sehen willst. Ich bin eben ein offener Mensch. Ich muss dir ja nicht alles nachmachen.«

»Musst du nicht. Musst du überhaupt nicht«, grantelte Leopold weiter. »Aber eine gewisse Ordnung solltest du schon in deine Weibergeschichten bringen. Warst du nicht unlängst mit der Bauer Geli im Kino? Hast du mir nicht vorgeschwärmt, wie prächtig ihr euch unterhalten habt? Na, die wird schön schauen, wenn sie erfährt, wie großzügig du auf einmal über die Feiertage Logis gibst.«

Korber musste zugeben, dass er sich in letzter Zeit ein wenig für Geli, die vor einigen Jahren auch zu seinen Schülerinnen gehört hatte, interessierte, und er wusste, dass Leopold die Entwicklung dieser Beziehung mit besonderem Interesse verfolgte. »Das mit der Geli läuft auf rein freundschaftlicher Basis«, entgegnete er schnell. »Und die Geschichte mit Julia ist ein Akt der Nächstenliebe, sonst nichts. Ich sehe nicht, warum es da zu irgendwelchen Problemen kommen sollte.«

»Wie du meinst. Wenn der Herr alles im Griff hat – wozu ich mich jetzt nicht mehr äußere –, ist es ja gut. Aber verlang ja nicht, dass ich dir zur Seite stehe, wenn du dich wieder einmal nicht auskennst. Diese Weihnachten brauche ich meine heilige Ruhe, da will ich niemanden hören und niemanden sehen.«

»Na schön, ich muss jetzt gehen. Vielleicht sehen wir uns ja noch am Abend, beim Philosophenzirkel. Ich hoffe, es geht sich aus. Das ist heute wieder ein furchtbar komplizierter Tag«, sinnierte Korber. Dabei fasste er kurz in die Innentasche seines Mantels. »Ach ja, ehe ich es vergesse«, erinnerte er sich plötzlich. »Da habe ich noch diesen Brief von deiner Tante Agnes. Du wolltest ihn mir gestern zeigen. Dann hast du ihn auf meinen Schulnotizen liegen lassen, und ich habe ihn aus Versehen eingesteckt.«

Korber nahm das immer noch verschlossene Kuvert heraus. Am Vortag war Leopold plötzlich damit vor ihm aufgetaucht und hatte behauptet, er bekäme eben im Gegensatz zu Korber noch Weihnachtspost von Verwandten. Es hätte der Ausgangspunkt zu einer kleinen Pflanzerei werden sollen, aber über einer größeren Bestellung, um die sich Leopold kümmern hatte müssen, war der Brief schnell wieder in Vergessenheit geraten und schließlich ungeöffnet in Korbers Schultasche gelandet.

»Ja, die Tante Agnes aus Weitra im Waldviertel«, entfuhr Leopold jetzt wieder ein Lächeln. »Die schreibt halt noch richtige Weihnachtsgrüße, keine E-Mails und so.«

»Woher willst du das wissen? Du hast den Brief immer noch nicht aufgemacht.«

»Mein Gott, was soll die Agnes denn sonst schreiben?« Hastig nahm Leopold das Kuvert in die Hand. Es würde doch nichts passiert sein? Leopold bekam jetzt doch ein schlechtes Gewissen, denn er dachte nicht oft an seine Tante, seit sie da oben auf der Landkarte, weit weg von ihm, wohnte. Seit kurzer Zeit lebte sie ja allein. Ihr Mann, sein Onkel Ignaz, hatte im Sommer plötzlich das Zeitliche gesegnet. Beim Begräbnis an einem kühlen, regnerischen Julitag hatte Leopold Agnes Windbichler zum letzten Mal gesehen. Damals hatte sie ihm leidgetan. Ein wenig kleiner als früher war sie ihm vorgekommen, ein wenig zarter, wohl gezeichnet von der Trauer und dem Schicksalsschlag. Ob sie sich schon wieder erholt hatte?

Ein bisschen hatte sie schon wieder gelächelt, als er ihr nach der Trauerfeier zum Abschied die Hand gedrückt und anstandshalber gemurmelt hatte: »Weißt eh, Tante Agnes, wenn du einmal etwas brauchst …«

»Tschopperl«, hatte sie da gleich abgewunken. »Ich komm schon zurecht. Ich hab genug Freunde hier, die mir helfen, und deine Cousine Gerda ist zwar in München mit ihrem Mann und den Kindern, aber gelegentlich wird sie ja vorbeischauen.«

Das war’s dann auch schon wieder gewesen. Na ja, seine Tante einmal besuchen fahren hätte Leopold schon können an einem Sonntag, einfach schauen, was sie so trieb. Aber der Alltag hatte ihn sie und ihr Schicksal allmählich wieder vergessen lassen. Er hatte darauf vertraut, dass sie immer eine robuste Frau gewesen war, die mit dem Leben gut fertig wurde. Nicht einmal angerufen hatte er sie und sich damit getröstet, dass sie das Telefonieren nie so wirklich gemocht hatte. Es war schon ein Kreuz mit den Verwandten. Ihre Anwesenheit ging einem zwar oft auf die Nerven, aber wenn man sie nicht ständig um sich hatte, konnte es leicht sein, dass man übersah, dass es sie gab. Und jetzt hielt Leopold diesen Brief in seinen Händen, den er schon wieder beinahe vergessen hatte und der so bei seinem Freund Thomas Korber gelandet war.

»Nun mach endlich auf«, drängte Korber. »Ich will wissen, was drin steht.«

»Geht dich eigentlich gar nichts an«, gab Leopold unwirsch und auch ein bisschen nervös zurück. Schön langsam war er selbst neugierig auf den Inhalt des Briefes. Jedenfalls sah er auf den ersten Blick, dass es da mehr zu lesen gab als bloß ein paar Weihnachtswünsche.

›Lieber Leopold!‹, begann er mühsam, die Schrift seiner Tante zu entziffern. ›Ich möchte mich jetzt, knapp vor Weihnachten, noch einmal für deine Anteilnahme anlässlich des Todes meines geliebten Mannes, deines Onkels Ignaz, bedanken. Nun sind bereits wieder einige Monate ins Land gezogen, und das Schicksal lässt sich langsam leichter ertragen. Deine Cousine Gerda ist immer wieder aus München gekommen, hat mich besucht und sich ein wenig um mich gekümmert. Die Leute hier in Weitra sind auch sehr lieb und lassen mich nicht im Stich. Trotzdem – es kommt der Winter, Leopold, es wird kalt, und die Nächte sind furchtbar lang. Da ist es schwer für eine arme, alte Frau wie mich. Ich denke zu viel nach. Gerda kommt mich erst übers neue Jahr wieder mit ihrem Mann besuchen. Aber ich gehöre doch jetzt auch unter die Leute, wo das schönste Fest des Jahres seinen Einzug hält. Da habe ich an dich und deine nette Einladung gedacht.‹

Einladung? Leopolds Hände begannen unmerklich zu zittern. Konnte man wirklich so weit gehen, sein damaliges Höflichkeitsangebot als Einladung aufzufassen? Angespannt las er weiter:

›Ich werde deshalb zu Weihnachten zu dir kommen. Ich war schon lange nicht in Wien und freue mich auf diese große, schöne Stadt. Vielleicht kennen mich noch ein paar Leute von früher, das heißt, hoffentlich leben meine Bekannten überhaupt noch. Jedenfalls werden wir uns ein paar schöne Tage machen und ein friedliches Fest miteinander feiern. Für deine Unkosten werde ich selbstverständlich aufkommen.

Ich komme am Freitag, dem 20. Dezember, um dreiviertel elf bei euch am Franz-Josefs-Bahnhof an. Es wäre furchtbar nett, wenn du mich abholen würdest, aber wenn sich das mit deinem Dienst nicht ausgeht, weiß ich ja immerhin, wo das Kaffeehaus ist, in dem du arbeitest.

Ich freue mich schon sehr auf unser Wiedersehen!

In Liebe, deine Tante

Agnes Windbichler‹

Leopolds Gesicht nahm eine kreideweiße Farbe an, während er den Brief zusammenfaltete. Er musste einen äußerst besorgniserregenden Eindruck machen, denn Thomas Korber war auf das Schrecklichste gefasst. »Was ist los mit deiner Tante?«, fragte er. »Ist sie krank? Geht es zu Ende mit ihr?«

Leopold versuchte mit Mühe, seine Fassung wiederzuerlangen. »Viel schlimmer«, kam es kaum hörbar aus seinem Mund. »Sie kommt. Morgen schon. Und über die Feiertäg bleibt sie dann auch.«

2

Es wurde jetzt früh dunkel. Die Dämmerung kroch ab dem Mittag heran, unbarmherzig wie die Kälte. In den Wohnungen musste man oft schon zeitig am Nachmittag das Licht aufdrehen, um noch etwas zu sehen. So entstand an den Häusern rasch ein heller Tupfen neben dem anderen, die zusammen mit der Straßenbeleuchtung bald eine unübersehbare Lichterkette bildeten, obwohl offiziell noch Tag war.

An den meisten dieser Lichttupfen deuteten geschlossene Vorhänge und heruntergelassene Jalousien an, dass man jetzt unter sich sein und niemandem Einblick in sein Privatleben gewähren wollte. Bei einer kleinen Wohnung in der Pilzgasse war das jedoch anders. Dort konnte an diesem Donnerstagnachmittag jeder hineinschauen, der Lust und Gelegenheit dazu hatte. Und das Dargebotene war nicht von schlechten Eltern: Ein nackter Frauenrücken vollführte allerlei laszive Bewegungen, vor allem dessen delikater unterer Teil wippte so schamlos hin und her, dass nicht viel Vorstellungskraft dazu gehörte, die Art des Vorganges und den männlichen Gegenstand, der darin verwickelt war, zu erraten.

Veronika Plank liebte es, sich öffentlich so zur Schau zu stellen. Es vervollkommnete ihre Befriedigung, wenn sie sich ausmalte, dass sie ein geiler alter Bock oder dessen angewiderte Ehefrau vom gegenüberliegenden Haus beobachteten. Im Sommer hatte sie ihre Fenster weit geöffnet, um die ganze Nachbarschaft auch akustisch an ihrem Liebesleben teilhaben zu lassen. Jetzt war es leider zu kalt dazu.

Aufgrund dieser exhibitionistischen Neigung und einer gewissen Unregelmäßigkeit in der Wahl ihrer Partner wurde sie in ihrer Umgebung nur ›die kleine Hure‹ genannt. Sicher ein zu hart gewählter Ausdruck, ein vorschnelles Urteil. Gerechter wurde man Veronika Plank, wenn man ihr eine allgemeine Unangepasstheit und eine Tendenz zum Flatterhaften attestierte. Für ihre Lebensauffassung war sie wahrscheinlich zu spät geboren. Sie hätte gut in die Zeit Ende der 60er-Jahre gepasst: Make love, not war! Sex, drugs – ein paar nicht nennenswerte Versuche – and rock and roll! Nieder mit der Bourgeoisie! Mit diesen Mottos von damals kam man der Wirklichkeit schon näher.

Sie hatte sich in einigen Studienrichtungen versucht, ehe sie schließlich beim Fach Biologie gelandet war. Dort hatte sie jenen Mann kennengelernt, der gerade unter ihr langsam dem höchsten Lustgewinn entgegenstrebte: Jochen Angerer, Anfang 30 und damit etwas älter als sie, ewiger Student. Er hatte sie zur Tierschützergruppe PTA gebracht, die mit manchen ihrer Aktionen bereits in der Tagespresse und vor Gericht gelandet war. Dort konnte Veronika ihrem Hang zu Protesten, Demonstrationen und jeder anderen Art des antibürgerlichen Sich-zur-Schau-Stellens freien Lauf lassen. Es verursachte bei ihr ein ähnliches Prickeln wie beim jetzigen halböffentlichen Geschlechtsakt, wenn sie dabei war, die Grenzen der Legalität auszuloten.

Als alles vorüber war, lehnte Veronika, angenehm entspannt, am offenen Fenster und blies den Rauch ihrer Zigarette durch beide Nasenflügel ins Freie. Dabei ließ sie, obwohl sie sich in eine Decke eingehüllt hatte, genug von ihren Brüsten sehen, um Voyeuren wie Moralaposteln gleichermaßen einzuheizen. Sie dachte nach. Sie war sich seit geraumer Zeit ziemlich sicher, dass sie dieses Leben trotz allem nicht so weiterführen wollte.

Angerers hagere Gestalt lag auf dem Rücken im Bett. Er paffte ebenfalls und beobachtete mit seinen kurzsichtigen Augen durch die dicke Hornbrille, wie der Rauch Richtung Decke zog. »Du gehst heute Abend zu diesem … Treffen?«, fragte er nach einer Weile.

»Zum Philosophenstammtisch? Ja, das weißt du doch«, kam die Antwort. Veronika blieb dabei von ihm abgewendet. Sie hatte erwartet, dass er sie darauf ansprechen würde.

»Ich möchte nicht, dass du hingehst.«

»Sag einmal, was soll das schon wieder? Das geht dich überhaupt nichts an.«

Angerer richtete sich im Bett auf. »Schau, Veronika«, versuchte er sie zu überzeugen. »Wir hatten heute einen tollen Nachmittag. Und da möchte ich nicht, dass du …«

»Du weißt, dass wir keinerlei Bindung zueinander haben – außer in unserer Gruppe natürlich«, fiel sie ihm ins Wort. Dabei schloss sie das Fenster und drehte sich ihm wieder zu. »Auch wenn der Nachmittag toll war, kann jeder von uns tun und lassen, was er will. Das ist so abgemacht. Das weißt du. Also rede mir bitte in meine Angelegenheiten nicht drein.«

»Vielleicht sind es doch auch meine Angelegenheiten.«

»Ach so. Und warum?«

»Diese Treffen verändern dich. Sie machen einen anderen Menschen aus dir. Ich spüre das.«

»Eifersüchtig? Du hast kein Recht auf mich. Was wir gerade gemacht haben, ist aus Sympathie geschehen. Mehr ist es nicht. Auch das weißt du.«

»Ach komm! So etwas wie Eifersucht hat es doch bei uns nie gegeben. Wir waren immer gleichberechtigte Menschen, du und ich. Gleichberechtigte Verfechter einer Idee. Und darum, nur darum geht es mir. Ich frage mich, ob du dich nicht immer weiter von unseren Idealen entfernst.«

»Und wenn dem so wäre?« Plötzlich, wie eine Bestätigung von Jochen Angerers vorsichtig geäußertem Verdacht, stand die Frage im Raum.

»Es wäre nicht gut.« Angerer lächelte nervös. »Du setzt dich mit diesen bürgerlichen Typen zusammen und plauderst gediegen über Allerweltsthemen. Philosophieren nennt ihr das. Dabei lässt du dich in Dinge hineinziehen, fernab jeder Realität. Es weicht deinen Standpunkt auf. Du engagierst dich kaum mehr bei uns. Bei der Kampagne ›Keine Tiere als Geschenk‹ hast du so gut wie keinen Finger gerührt.«

»Weil man die Kinder und ihre Eltern nur verschreckt hat, anstatt sie darüber aufzuklären, welche Verantwortung sie übernehmen, wenn sie sich zu Weihnachten ein Tier wünschen. Dass Fotos von misshandelten Tieren mit Tannenzweig und Geschenkschleife und der Sprechblase ›Mich hat das Christkind gebracht‹ verteilt wurden, fand ich reichlich geschmacklos.«

»Genau das meine ich. Diese plötzliche Rücksichtnahme. Früher warst du nicht so zimperlich. Da kam dir jede Aktion gelegen, je provokanter, desto besser.«