Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mardaga

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Le premier demande après réflexion, la seconde espère dans une impulsion soudaine.

Le premier s’agenouille avec respect, la seconde suit sa fougue;

le premier s’est mis en marche, la seconde a bondi.

Tous les deux font le premier pas, se déséquilibrent.

La spontanéité des élans du cœur et de l’esprit, c’est la foi d’avant la foi.

La foi est fille de la confiance.

La confiance est garante de la foi.

À PROPOS DE L'AUTEUR

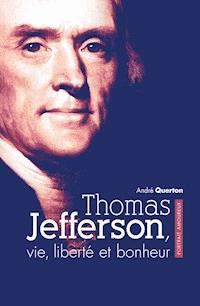

André Querton est un ancien diplomate belge, actif depuis plus de dix ans dans les domaines de l'édition et de la philanthropie caritative. Il en est aujourd'hui à sa cinquième publication de textes para-évangéliques, avec des récits inspirés de personnages secondaires des Évangiles : "Le Père prodigue" (2017), "Simon à la croisée des chemins" (2019), "Les deux amis" (2020), "Sur notre route" (2021) et "Sur le figuier" (2022)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 54

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu.

Job 42 2

Je marcherai à la face du Seigneur sur la terre des vivants.

Psaume 116, 9

Les Flux

Ma petite-fille m’a dit en riant qu’un homme inconnu voulait me voir ; j’ai ri avec elle. Personne ne vient plus guère me voir, et moins encore un homme. Elle sait que les hommes me fuyaient dans ma jeunesse et, avec l’âge, malgré ma guérison, malgré toutes ces années qui sont passées depuis, seuls mes amis les plus proches tiennent encore à me voir. C’est que tu es entré dans une maison de femmes, un véritable gynécée, si on ne compte pas mes petits-fils, mais ils ne sont encore que de si jeunes enfants.

Je te reçois couchée et je te prie de ne pas t’en formaliser ; mon corps est courbé, mes jambes me trahissent mais ma tête et mes souvenirs sont vifs. On va nous apporter des pâtisseries et du thé. Les plus vieux serviteurs de Jaïre continuent de me gâter. Tu ne le verras pas, il est mort voici deux ans mais nous sommes bien dans sa maison où je vis avec sa famille, sa veuve, leur fille et ses enfants. Je sais que tu aimerais que sa fille soit présente, mais elle ne le souhaite pas et son mari non plus. Depuis la mort de Jaïre, Abigaël privilégie une stricte intimité familiale. Oh, je me doute bien que sa petite l’a prévenue de ton arrivée ; elle tentera de nous apercevoir discrètement et ce soir me fera relater tout notre entretien jusque dans les moindres détails. Ainsi sont parfois les femmes : elles recherchent la discrétion mais sont avides de savoir beaucoup de choses, de les ressasser pour en tirer leçons et enseignements. Vous les hommes faites cela sur les places publiques, dans des polémiques que j’ai trouvées parfois stériles ; nous, nous préférons les confidences, les questionnements laissés en suspens, les intuitions personnelles.

Tu voulais nous parler de cette lointaine journée où le Maître est venu chez nous et où il a bouleversé nos vies. C’est un sujet dont ma fille ne parle qu’entre nous, et encore, rarement.

Mais je m’aperçois que mon vocabulaire pourrait te dérouter ; la fille de Jaïre, Abigaël, n’est pas ma fille ; elle est bien celle de Jaïre et de Ruth ; ses enfants ne sont donc pas mes petits-enfants mais ceux de Jaïre et de Ruth. Je suis donc restée fille. Voici tant d’années que je vis dans cette maison que je suis devenue une presque-mère, une presque-grand-mère, me sentant être de la parenté de Jaïre.

Oui, j’ai très bien connu Jaïre ; c’était depuis sa jeunesse un bel homme, bon et droit ; il avait fait des études religieuses mais n’avait pas souhaité encore chercher un rôle sacerdotal. Il était pieux et fut longtemps rigoriste. La Loi ne s’imposait pas tant à lui qu’il en était imprégné : elle faisait partie de lui comme son bras ou sa jambe. L’Alliance faite à notre père Abraham allait pour lui de soi, était un cadeau fait aux hommes, un chemin vers une vérité, la seule qui vaille. À vrai dire, j’ai grandi dans les mêmes principes évidents.

Et moi, au seuil de mon adolescence, j’étais devenue malade ; j’avais douze ans et je devins femme. Très vite après, quelque chose dans mon corps se désorganisa ; alors que mes seins commençaient à pousser, que mes parents s’en réjouissaient et moi aussi, mes flux devinrent fous, duraient des semaines entières, se manifestaient de manière imprévisible. Mes parents contactèrent des médecins mais ils n’y comprenaient rien. Cette maladie était double ; outre des crampes très fortes, elle me contraignait à me retirer de toute vie sociale, à rester dans la maison paternelle des jours durant. Selon la Loi, j’étais tout simplement impure et je devais rester seule pour préserver la pureté des autres ; au début, mes parents me conduisaient encore aux cérémonies et soins pour recouvrer ma pureté, mais cela devint incessant ; au lendemain de ma purification, voilà que cela recommençait. C’était infernal. Et nos voisins le surent évidemment. Ils firent d’abord preuve de commisération, mais leur bienveillance fut de courte durée ; mon mal relevait d’autre chose, se disaient-ils, d’une faute peut-être, la mienne ou celle de mes parents. Mon père, dans les premiers mois, avait bravé les interdits, acceptant encore que je partage les repas familiaux ; sa patience fut également assez courte. Pour préserver mes sœurs et frères de l’opprobre dont j’éclaboussais ma famille, il se résolut à me loger dans une minuscule maison à l’autre bout du village et m’abandonna presque complètement. Il m’allouait une petite somme d’argent bien nécessaire. Cette malédiction m’interdisait toute relation humaine, tout contact suivi avec qui que ce soit ; oui, bien sûr, le boulanger acceptait de me vendre son pain, mais déposait la miche sur le sol, comme le faisaient avec tranquillité et un soupçon d’effroi tous les autres marchands de victuailles ou de vêtements. Ils n’oubliaient pas, bien sûr, comme tu t’en doutes, de ramasser l’argent que j’avais déposé au sol également. Je n’avais aucune compagne de jeu, je restais seule des jours entiers. Je n’étais pas lépreuse et l’on ne me chassa donc pas du bourg, mais je ne faisais plus vraiment partie de notre communauté. Je crus longtemps que ce mal finirait, et les années passaient sans changement ; j’étais cependant vive, mon corps était jeune et gracieux, mais cette marque invisible, cette flétrissure et cette honte étaient les seules choses que les gens voyaient ou croyaient voir en moi. Ils furent nombreux alors, ceux qui en oublièrent mon nom : on ne m’appelait que l’hémorroïsse et tous m’évitaient, les enfants s’écartaient de ma route.

Je n’étais pas pauvre ; mes parents veillaient à m’entretenir et je dépensais leur bel argent chez les médecins et dans des oboles, lorsque je pouvais entrer à la synagogue, quelques rares jours par mois. Je vivais séparée de tous, vue de tous, bien sûr, mais ignorée de tous.

Je m’efforçais cependant de quitter mon logis chaque jour, indifférente aux pas de côté que faisaient les gens sur le chemin ; je les comprenais et acceptais les distances imposées par la Loi. Mais j’étais effondrée ; quelle allait être ma vie ? Seule, en marge, interdite. Or, à mes yeux, je n’étais que malade. Et je priais pour ma guérison.