Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

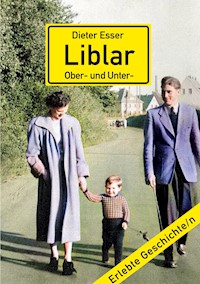

Oberliblar - Liblar, lange voneinander getrennt, jetzt eins. Dieses Buch schildert - mit zahlreichen Bildern - Begegnungen, bemerkenswerte Details und persönliche Erlebnisse aus einem liebenswerten Ort in der Nähe von Köln und aus einer noch nicht so fernen Vergangenheit. Im Vorwort schreibt der Autor: "Mein Liblar, mein Oberliblar, das sind keine Orte, für die irgendjemand Kurtaxe verlangen könnte, doch sie sind unverwechselbar wie die Menschen, über die ich hier schreibe, damit sie nicht in Vergessenheit geraten."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gewidmet allen Liblarern, oben und unten

Das Titelbild zeigt den Autor mit seinen Eltern im Jahre 1954

auf dem Weg von Oberliblar nach Unterliblar ...

Ein besonderer Dank geht an Dr. Frank Bartsch, Archivar der

Stadt Erftstadt, für seine großzügige Unterstützung und

zahlreiche Anregungen

Vorwort

Es gibt viele Gründe, seinen Heimatort zu verlassen. Für mich gab es aber immer mehr Gründe, das nicht zu tun. Heimat – ein großes Wort!

Heimat, das ist für mich die alte Frau, die in der Kirche immer an demselben Platz sitzt, das sind die Charakterköpfe in der Kneipe von Lieschen „Oma“ Schwarz, das sind der SC Fortuna Liblar, die Klüttefunke und die Fidele Narrenzunft, das sind die Grubenarbeiter, die Tante-Emma-Läden, der Liblarer See, die Ville mit den Spuren der Braunkohlenvergangenheit.

Mein Liblar, mein Oberliblar, das sind keine Orte, für die irgendjemand Kurtaxe verlangen könnte, doch sie sind unverwechselbar wie die Menschen, über die ich in diesem kleinen Buch schreibe, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.

Sollten die hier Beschriebenen Züge tragen, die über den eng umgrenzten Mikrokosmos hinausreichen, dann ist das durchaus beabsichtigt.

Beginnen soll unsere Reise mit einer sehr persönlich gefärbten Schilderung aus den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Dieter Esser im Juli 2021

Inhalt

Eine Kindheit - meine Kindheit

Drei Weise aus dem Klüttenland

Die erste: Oma Weishaar

Der zweite: Lorenz Bühl

Der dritte: Heinrich Dappert

Unsere Sprache 1: Tust Du ...?

Ne Jang dorch et Owwerdörp

Em Rööches oder: Was man aus einem Wohnzimmer mit Tresen machen kann

Ganz großes Kino - die Schwanen-Lichtspiele

Und der Bernhard gehört dazu

Wie aus einem Film - die Schuster von Oberliblar

Bahnhof Liblar - Geschichten von unserem Tor zur Welt

Als ein Pastor noch ein Pastór war - Matthias Hockelmann

S.C. Fortuna Liblar gegen Glasgow Rangers - ein Fußballspiel und seine Folgen

Wo es singt und kracht - Schloss Gracht

Unsere Sprache 2:

De Jaareshauppvesammlung

Frau Kolvenbach un de Huusmeester

Fast wahre Geschichten

Ausgrabungen in Lieblos

Es brennt!

Eine Kindheit – meine Kindheit

Der Weg war nicht weit. Aus dem Haus, ein wenig nach rechts, dann die Donatusstraße hinab. Leichter Regen. Hinter der evangelischen Kirche. Das erste Haus. Da war der einzige Kindergarten in Oberliblar. Nach ein paar Wochen der Eingewöhnung wurden wir nicht mehr von den Eltern zum Kindergarten gebracht, wir gingen alleine.

Tante Ursula – so nannten alle die Frau Pape – wartete schon auf uns. Jeden einzelnen empfing sie lächelnd. Sie nahm mir die kleine Umhängetasche ab. Aus irgendeinem Grund trugen wir sie immer vorn vor dem Bauch statt seitlich. Dann ging es hinein in die Gruppe.

Tante Ursulas Kindergarten war ein Ort der Freude. Kein Druck lastete auf uns. Wer schon etwas lesen konnte, der las. Niemand hatte es uns beigebracht. Wer gegen Bälle treten wollte, trat gegen Bälle. Niemand wäre in diesem Sommer 1956 auf die Idee gekommen, uns unsere Kindheit zu nehmen und uns schon bei Tante Ursula auf das Gymnasium vorbereiten zu wollen.

Der Kindergarten war evangelisch. Und wir Katholiken waren in der Überzahl. Die rheinisch-katholischen Eltern Oberliblars schickten uns Kinder ohne Ausnahme zu Tante Ursula. Ökumene war noch kein bekanntes Wort und doch wurde sie hier praktiziert. Und gelebt. Keinem von uns Vier-, Fünf- oder Sechsjährigen wurde irgendetwas aufgezwungen.

Wie meine Mutter mir später erzählte, gab es die „Stille Stunde“, in der von Jesus erzählt wurde, aber nicht etwa vom katholischen oder evangelischen Jesus, sondern von Jesus. Von der Flucht nach Ägypten, von der Kreuzspinne, die den Eingang zur Höhle, in der sich die Heilige Familie versteckte, durch ihr Netz sicherte und deshalb das Kreuz auf dem Rücken trägt. Und vom heiligen Christophorus, dem Riesen, der den kleinen Jesus auf den Schultern durch einen Fluss trug und an der Last fast zerbrach.

Wer hätte auch verstanden, wenn es um die Fragen der heiligen Kommunion oder des Abendmahls gegangen wäre, um substantia oder nonsubstantia.

Unvergessen sind die kleinen Wanderungen über die Felder zum kleinen Wäldchen, dem „Tännehimmelchen“, einem Waldstück, das heute zwischen dem Berta-von-Suttner-Weg und der Waldorfschule liegt. Immer zwei und zwei, so hieß es, zwei und zwei, Händchen haltend. Und Tante Ursula zeigte uns Blumen und Kräuter, benannte sie, und Käfer, benannte sie, und sie lehrte uns, auch das Kleine zu achten: „Stellt euch vor, ihr wärt ein kleiner Käfer und da kommt so ein Riesenfuß auf euch zu.“

Nicht ohne Stolz, so erzählte mir Mutter, habe sie meine ersten schauspielerischen Versuche gesehen. Ich war der Jäger mit dem Schießgewehr, der irgendein Rotkäppchen – war es Christa? – und irgendeine Großmutter rettete. Märchen. Wir kannten sie alle. Sie wurden von Tante Ursula vorgelesen und keiner sprach ein Wort. Ob es damals auch schon ADHS-Jungen und Phosphatis gegeben hat, die mehr Aufmerksamkeit brauchten als andere? Oder konnten sie sich beim Fußball austoben oder auf der Straße?

Karneval 1957 im Kindergarten: Christa und Martin

Natürlich waren die Unterschiede da. „Und lehret die Mädchen und wehret den Knaben“, heißt es schon in Schillers Glocke. Man musste uns Jungen wohl irgendwie zügeln, aber dabei Jungen sein lassen.

Und die langen Sommer. Auf der Straße wurde Federball gespielt. Ich erinnere mich, dass die Heidebroichstraße uns Kindern gehörte.

Autos? Ja, einer der Metzger hatte einen Opel, die Wäscherei einen Ford. Wir gaben respektvoll die Straße frei, unterbrachen unser Spiel, wenn eines dieser Autos vorbeifuhr. Ob sie eine Hupe hatten, weiß ich nicht. Jedenfalls wäre niemand auf die Idee gekommen zu hupen, damit wir schneller die Straße räumten.

Pro Stunde ein Auto. Maximal. Jedenfalls auf der Heidebroichstraße. Anderswo im Ort ging es schon anders zu. Die Bahnhofstraße oder den Schlunkweg hinauf und hinunter fuhren die Lastwagen mit den Briketts aus den beiden Kohlegruben und Brikettfabriken Grube Liblar und Grube Donatus.

Nur einer fuhr unbeirrt durch unsere Straße und durch alle anderen Straßen des Dorfs: Schmitze Matthes mit seinem Pferdefuhrwerk, der die Privathaushalte mit Kohle belieferte.

Auf dem Schlunkweg

Die Gruben schlugen den Takt in unserer Idylle. Die Werkssirenen heulten nach einem festen Plan, ich glaube morgens um sechs Uhr, mittags um zwei und abends um zehn. Dies gehörte zu unseren akustischen Reizen wie die Kirchenglocken von St. Barbara und den etwas feineren und selteneren der evangelischen Friedenskirche.

Wäsche wurde nur im Keller aufgehängt, konnte nur in geschlossenen Räumen aufgehängt werden, weil der Kohlenstaub aus den Kaminen der Gruben es nicht zuließ, sie draußen aufzuhängen. Wer es bei günstigem Wind trotzdem versuchte, musste vorher die Wäscheleine sorgfältig vom Kohlestaub befreien.

Die Gruben gaben bis zum Ende der 50er Jahre Hunderten von Menschen Arbeit und Brot. Hier arbeiteten Menschen, die Panizzolo oder Canicelli hießen oder Nowak und Jastrzembski. Die Familien waren schon Anfang des Jahrhunderts in unsere Gegend gekommen, Oberschlesier, Kroaten, Italiener - kohleerfahrene Arbeiter aus Teilen der Welt.

Die Gruben bedeuteten aber auch Arbeit für die einheimische Bevölkerung. Allein in unserer Straße, die zwischen Bahnhofstraße und Schlunkweg verlief, gab es in meiner Kindheit zwei Metzgereien, zwei Bäckereien, zwei Friseure, eine Wäscherei, einen Textilladen, eine Kneipe und ein Haushaltswarengeschäft.

Der Bahnhof Liblar war Dreh- und Angelpunkt. Gleise verliefen in alle Richtungen. Die Hauptstrecke verlief und verläuft heute noch zwischen Köln und Trier. Doch nur wenige Meter entfernt fuhr bis 1961 das Horremer Bähnchen über Köttingen, Brüggen, Mödrath bis nach Horrem.

Und noch ein Stück weiter vom Bahnhof entfernt, ungefähr da, wo heute der große Parkplatz am Bahnhof ist, begann die EKB, die Euskirchener Kreisbahn, eine private Schmalspurbahn, die bis 1955 Personen und Güter über den Bahnhof Frauenthal mitten durch Lechenich hindurch über Mülheim-Wichterich bis nach Euskirchen und Arloff transportierte, anschließend bis 1959 dann nur noch Güter: Zuckerrüben und Braunkohle.

Der Nebenbahnhof Oberliblar, von dem aus die Züge der Euskirchener Kreisbahn abgefahren sind - Ausschnitt aus einer Postkarte von 1905

Und dann die Winter. Mit Schnee und Eis. Die Bergstraße war unser Rodelparadies. Schon an der Kirche nahmen wir Anlauf, warfen uns auf die Schlitten, während die Vorsichtigeren es vorzogen, sitzend zu rodeln. Allerdings mündete die Bergstraße in den Schlunkweg, und gerade wenn man herrlich Fahrt aufgenommen hatte, hätte man abbremsen müssen, wenn ein Fahrzeug auf dem Schlunkweg aufgetaucht wäre. Aber da unten standen Erwachsene, selbst ernannte Rodelpolizisten, unter ihnen „der alte Schwingeler“, der wahrscheinlich damals keine vierzig Jahre alt war, und regelten den Verkehr. Aber zu unseren Gunsten. Wenn kein Auto kam, standen sie seitlich auf dem Schlunkweg. Für uns ein sicheres, verlässliches Zeichen, durchbrausen zu können. Andernfalls winkten sie schon von weitem und bedeuteten uns abzubremsen.

An diesem Spiel war das ganze Dorf beteiligt. Erwachsene kamen hinzu, um zu „klaafe“, was soviel heißt, wie sich zu unterhalten. Andere rodelten mit, verliehen dem Rodeln im wahrsten Sinne des Wortes mehr Gewicht und beschleunigten so unsere Abfahrten. Die Donatusstraße war zwar nicht so steil wie die Bergstraße, dafür aber länger.

Vielleicht wollten die Anwohner dieser um 1898 gebauten Straße, die sehr an die von D.H. Lawrence geschilderten Bergarbeiterdörfer erinnerte, nicht zurückstehen. Jedenfalls schütteten sie Wasser auf den harten Schnee. Der Frost machte die Donatusstraße zu einer breiten, langen Rodelbahn, die ebenfalls in den Schlunkweg mündete, wo wiederum Erwachsene standen und uns vor Autos warnten.

Über die Hierarchie der Straßen machten wir uns als Kinder keine Gedanken. Dass die freistehenden Häuser der Bahnhofstraße oder die Doppelhäuser des Schlunkwegs im Gegensatz zu den gelblich-dunkelbraunen Arbeiterhäusern der Donatusstraße irgendeine Bedeutung in Bezug auf den sozialen Status ihrer Bewohner hatten, wussten wir Kinder noch nicht. Im Übrigen wäre es uns auch völlig gleichgültig gewesen.

Und dann kam der Sommer. Schwimmen brachten uns die Väter bei. Sie fuhren auf aufgepumpten Gummireifen mit uns ein Stück auf den Zweisee, der heute Zwillingssee heißt und der damals noch längst nicht so eine sumpfig-eingewachsene Angelegenheit war, hinaus, schubsten uns behutsam ins Wasser und ließen uns das tun, was ihre Väter vermutlich schon mit ihnen gemacht hatten: Sie ließen uns ohne Hilfe versuchen, den Gummireifen zu erreichen.

Unter didaktischen Gesichtspunkten war das eine zweifelhafte Art des Schwimmenlernens, aber sie muss wohl in unseren Breiten erfolgreich gewesen sein.

Ich erinnere mich daran, wie über mir die Fluten zusammenschlugen, wie ich vorsichtshalber den Mund schloss und nach oben auf die grünliche Färbung des Wassers starrte, wo ich wie in einer verschwommenen Filmsequenz sah, wie zwei Meter weiter oben mein Vater auf meine Rückkehr wartete. Prustend und Zweiseewasser spuckend griff ich nach dem Reifen, den mein Vater aber immer wieder ein Stück weiter bewegte, so dass ich ihn nur „schwimmend“ erreichen konnte. Stolz wurde von mir erwartet, Stolz, den Reifen endlich erreicht zu haben. Stattdessen ein Gemisch aus Survival-Feeling und Hass gegen den doch sonst so vorbildlichen, liebevollen Vater.

Zur Belohnung gab es die mitgebrachte Limonade, ein in der Sonne warm gewordenes Zuckerwasser. Ich wollte seit diesem Nachmittag nie wieder in irgendeinen See. Schwimmen habe ich bei diesem Erlebnis nicht gelernt, sondern erst viel später.

Das verdanken wir dem „Lido“, wie wir den Liblarer See kosmopolitisch nannten. Der „Lido“, noch kurz zuvor ein schwarzes, leeres Baggerloch, löste nach 1960 den Zwillingssee und den Silbersee als Bademöglichkeit ab und wurde unser Revier. Gab es einen Nachmittag, an dem wir uns im Sommer nicht dort trafen?

Butterbrote, die man in späteren Jahren aus hygienischen Gründen keinem Kind mehr angeboten hätte, sättigten unseren Hunger. Die „gute Butter“ war nur noch eine hellgelbe Schmiere, die Sonne hatte aus den Broten Toastbrot gemacht - wir haben es überlebt.

Der Sommer dauerte in der Wahrnehmung von uns Kindern etwa sechs Monate, der Rest war Winter.

Die Volksschule in der Heidebroichstraße lehrte uns, was es heißt, katholisch oder evangelisch zu sein. Aus und vorbei waren die ökumenisch-entspannten Jahre im evangelischen Kindergarten. Es gab jetzt den katholischen Schulhof, auf dem nur katholische Lehrer Aufsicht führten, und den evangelischen Schulhof.

Was wollte man uns eigentlich damit klarmachen? Sollten wir, die katholische Mehrheit, dafür sensibel gemacht werden, dass „die da“ so ganz anders waren als wir? Was hat man da in unsere Kinderköpfe pflanzen wollen?

Der Reiner, der nachmittags bei uns im Tor stand, war evangelisch. Das wussten wir, weil er morgens in der Schule „drüben“ spielen und sein Pausenbrot essen musste. Wir mochten Reiner, nicht nur, weil er uns das Tor meist sauber hielt, sondern auch, weil er ein guter Typ war. Zu theologischen Fragestellungen kam es eigentlich nie bei unseren Fußballspielen und unseren ausgedehnten Walderoberungen.

Fußball auf dem damals noch unbebauten Grundstück Bahnhofstrasse 39 - ganz rechts im Bild „de Jong“

Die Lehrer. Viele waren es nicht, denn die katholische Volksschule Oberliblar hatte Ende der 50er Jahre nur vier, später dann fünf Klassen. Da mussten dann die armen Lehrkräfte Kinder aus der zweiten und der dritten oder von der fünften bis zur achten Klasse zusammen unterrichten. Immerhin, denn für die Evangelischen musste zeitweise eine einzige Klasse reichen. Manche unserer Lehrer, so hieß es später, hatten nur eine pädagogische „Grundausbildung“ hinter sich gebracht. Danach durften sie unterrichten, und zwar alles. Rechnen, Schreiben, Naturkunde, Sport, Religion.

Heute kann sich kein Kind mehr vorstellen, was es bedeutet, auf einer Schiefertafel zu schreiben, die der Lehrer ständig kontrollierte. Bei Missfallen musste man alles auswischen und neu schreiben. Da kommt schon eine gewisse Vorsicht auf. Ich behaupte, viele von uns schrieben recht sauber, weil sie keine Lust hatten, alles mehrmals zu schreiben.

Aber was waren das für Lehrer, die mit dem Lineal auf unsere Hände einschlugen, wenn wir „unartig“ waren? Warum durfte Lehrer W. mit dem Schlüsselbund nach uns werfen, wenn wir zu laut waren? Disziplin wurde groß geschrieben. Keiner wäre auf die Idee gekommen, sich zu Hause über die Strenge der Lehrer zu beschweren. Die Antwort der meisten Eltern hätte gelautet: „Dann häss du dat och verdeent!“

Unsere Klassenlehrerin im ersten Schuljahr war Fräulein Hörter. Sie hatte bereits meine Mutter in der gleichen Schule unterrichtet. Es folgte Fräulein Schneider. Warum die Lehrerinnen alle Fräulein hießen, blieb uns verborgen.

Erster Schultag am 11. April 1958: Dieter und Martin

Nikolaus Becker, der Junglehrer, übernahm uns im vierten Schuljahr. Eines Tages, Anfang der sechziger Jahre, hat er meine Mutter zu sich rufen lassen. Nicht, weil ich „unartig“ gewesen war, sondern um ihr zu eröffnen, dass er zwei Jungen aus seiner Klasse für geeignet hielt, ein Gymnasium zu besuchen, Martin und mich. Der Großvater und der Vater waren nicht begeistert. Sie waren Eisenbahner und für „de Jong“ – so meine amtliche Bezeichnung – wäre das doch eine klare, sichere Option. Meine Mutter setzte sich durch. Gymnasium? Liblar hatte für den angehenden Abiturienten damals nichts zu bieten. Lechenich hatte ein sogenanntes Progymnasium, das aber nur bis zur 10. Klasse führte. Dann war da noch das Erftgymnasium in Bergheim – aber wie um Himmels willen sollte man nach Bergheim kommen? Nein, Gymnasium, das bedeutete in jener Zeit entweder am Bahnhof Liblar nach rechts, Richtung Euskirchen zu fahren, über Weilerswist, Derkum, Großbüllesheim, fernab der Heimat, oder nach links, Richtung Köln, dann aber nur eine Station, bis Kierberg.

Martins Eltern entschieden sich für links und überzeugten meine Eltern, ihnen zu folgen. Für mich hieß das: 6.30 Uhr aufstehen, 7.13 Uhr mit der Dampflok nach Kierberg, dann fast 1,8 km zu Fuß bis nach Brühl zum Gymnasium, dem altsprachlichen Gymnasium der Stadt Brühl, das damals eine reine Jungenschule gewesen ist. 1,8 km zu Fuß, das hört sich nicht viel an, für einen Elfjährigen aber ist das eine Menge. Bei jedem Wetter, im Winter morgens im Dunkeln.

Vorher aber galt es noch die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Rechnen, Diktat, Aufsatz. Zehnjährige aus dem Umland versuchten sich an den nicht gerade einfachen Aufgaben. Martin und ich kamen durch und saßen bald zusammen mit Jürgen aus Bliesheim, Theo und Hermann aus Kierdorf und Winfried aus Köttingen neben all den Arzt- und Rechtsanwaltskindern in der Lateinklasse des Städtischen Gymnasiums Brühl. Ich sage nicht ohne Stolz, dass wir „einfachen Kinder“ vom Dorf das Abitur ohne Sitzenbleiben geschafft haben, während die Rechtsanwaltskinder auf Internate mussten, um sich dort auf ihre spätere Rechtsanwaltskarriere vorzubereiten. Damals hörte ich zum ersten Mal von der Insel Spiekeroog. Ich wusste nicht, dass es sich dabei nicht um eine Gefangeneninsel, sondern um eine Internatsinsel für Besserverdienende handelt.

Ich glaube, wir Landkinder waren einfach fleißiger, weil unsere Väter sich Spiekeroog nicht hätten leisten können.