5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

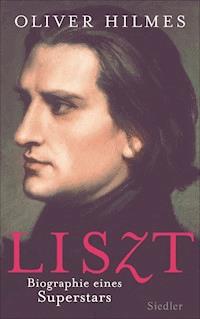

Franz Liszt Superstar

Franz Liszt (1811–1886) war eine absolute Ausnahmeerscheinung, ein musikalischer Revolutionär, eine europäische Berühmtheit, ein romantischer Exzentriker, kurzum: ein Superstar des 19. Jahrhunderts, der sein Publikum zur Raserei trieb. In seiner neuen großen Biographie breitet Oliver Hilmes das außergewöhnliche Leben und das faszinierende Werk dieses schillerndsten Künstlers seiner Zeit vor uns aus.

Liszt war ein Mann, der sich in immer neuen Rollen selbst erfand: Als Wunderkind, Klaviervirtuose, Komponist, Freigeist, Frauenschwarm und katholischer Abbé mit zeitweiligem Wohnsitz im Vatikan. Er war ein begnadeter Schauspieler und legendärer Verführer, manchmal auch ein bombastischer Schaumschläger und charmanter Aufschneider. Alles dies findet man in seiner Musik, die oft lässig auftrumpfend und ebenso oft zärtlich-fragil ist. Oliver Hilmes nimmt Liszt die zahlreichen Masken ab und zeichnet so ein neues Bild dieses romantischen Virtuosen und Wegbereiters der Moderne. Er beantwortet die Frage, wer dieser Franz Liszt – fernab aller Selbststilisierung – wirklich war, und entschlüsselt die Bedeutung seiner kühnen Musik sowie die Faszination, die noch heute von ihr ausgeht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 623

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2011 Oliver Hilmes

Copyright © 2011 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg Lektorat: Fritz Jensch, München Bildredaktion und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin

ISBN 978-3-641-05633-9V002

www.siedler-verlag.de

Inhaltsverzeichnis

PROLOG

Liest man das Wort Superstar, denkt man vielleicht an die Beatles, die Stones oder an moderne Popstars wie Michael Jackson oder Madonna. Den Liebhabern klassischer Musik kommen andere Namen in den Sinn: Ob Maria Callas, Vladimir Horowitz, Herbert von Karajan, Lang Lang, Anna Netrebko oder Luciano Pavarotti – sie alle sind bis heute Superstars.

Ein Superstar wird von seinen Fans für seine Fähigkeiten geliebt und als Person mitunter abgöttisch verehrt. Als Vladimir Horowitz beispielsweise im Mai 1965 nach zwölfjähriger Bühnenabstinenz sein Comeback ankündigte, standen die Menschen an den Kassen der New Yorker Carnegie Hall Tag und Nacht Schlange, um eines der erlösenden Tickets zu ergattern. Unmittelbar vor dem Konzert kam es zu Tumulten, die Straßen rund um das Gebäude mussten gesperrt werden, und das Erscheinen des 61-jährigen Pianisten löste eine quasireligiöse Ekstase aus. Der Erfolg war gigantisch – kein Wunder, dass Horowitz in seinem Leben Millionen verdiente. Nur einer war in dieser Hinsicht noch erfolgreicher: Der stets geschäftstüchtige Maestro Herbert von Karajan soll bei seinem Tod im Juli 1989 ein Vermögen von – vorsichtig geschätzt – 450 Millionen Euro hinterlassen haben. Witwe Eliette nahm nach der Berechnung eines Wirtschaftsmagazins im Jahr 2005 auf der Liste der 100 reichsten Österreicher immerhin Platz 24 ein.

Die Illustrierten und Klatschzeitschriften sind seit jeher die Verbündeten der Superstars. Es ist ein Geben und Nehmen: Die Journale kultivieren das Image der Superstars, die sich wiederum mit Interviews und exklusivem Bildmaterial erkenntlich zeigen. Maria Callas avancierte dank der Regenbogenpresse zur Stilikone der 1960er-Jahre, während sich Herbert von Karajan mit Vorliebe am Steuer von Sportwagen und Privatflugzeugen als ruheloser und testosterongetriebener Jetsetter in Szene setzte. Neu ist diese Melange aus Musik, Medien und Moneten indes nicht. Im Jahr 2011 stehen der 200. Geburtstag und 125. Todestag eines Mannes auf der Agenda, der diese Mechanismen zwar nicht erfunden, aber wohl als Erster mit einer unerhörten Virtuosität bedient hat: Franz Liszt.

Franz Liszt war ein Superstar, ein Genie, eine europäische Berühmtheit, kurzum: eine absolute Ausnahmeerscheinung. Bereits als Wunderkind faszinierte er in Wien, Paris und London sein Publikum. In späteren Jahren bereiste er ganz Europa und trieb seine Karriere in schwindelerregende Höhen. Die damalige »Yellow Press« – im 19. Jahrhundert sprach man von »bunten Blättern« – berichtete ausführlich über seine Konzerte und noch ausführlicher über seine zahlreichen Kapriolen, die das Liszt-Fieber zusätzlich anheizten. Die Begeisterung, die er mit seinen Auftritten auslöste, steigerte sich mitunter ins Delirium, und Franz Liszt war auch eine Projektionsfläche für erotische Fantasien und geheime Sehnsüchte.

Innerhalb von nur gut acht Jahren gab er etwa 1000 Konzerte – eine unglaubliche Zahl. Liszt »erfand« den Beruf des international agierenden Konzertpianisten und spielte als Erster das gesamte damals bekannte Klavierrepertoire von Bach bis zu seinem Zeitgenossen Chopin – und zwar auswendig. Auch als Komponist und Instrumentator war Franz Liszt ein Revolutionär: Er schrieb bahnbrechende Werke, die der Tonkunst neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffneten. Für den Musikkritiker Klaus Umbach ist Franz Liszt unter den Stammvätern der klassischen Musik ein Mammutbaum, »und die meisten, die heute als seinesgleichen auftreten und auch noch ernstgenommen werden wollen, sind nichts als Bonsais, die sich künstlerisch zum Großformat verrenken, unterstützt und abgesegnet von einer Kulturindustrie in Hochkonjunktur, die sich für keinen Schwachsinn zu schade ist«.1

Franz Liszt war aber auch ein Mann, der sich in immer neuen Rollen gewissermaßen selbst erfand: 1847 hängte er den Beruf des reisenden Virtuosen an den Nagel und ließ sich in der Kleinstadt Weimar nieder. Aus dem gefeierten Jahrhundertpianisten wurde ein Dirigent, Publizist, Vereinsfunktionär, Pädagoge und Intendant. War dieser Rollenwechsel noch nachvollziehbar, schüttelten die Menschen einige Jahre später verständnislos den Kopf: Franz Liszt erhielt im April 1865 die sogenannten Niederen Weihen und wurde katholischer Abbé mit zeitweiligem Wohnsitz im Vatikan. Von den schönen Frauen mochte er deshalb aber nicht lassen. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er schließlich als bedeutendster Klavierlehrer seiner Zeit pendelnd zwischen Rom, Weimar und Budapest.

Wie passt das alles zusammen? Stellte es für ihn keinen Widerspruch dar, dass er sich einerseits als frommer Katholik gerierte und andererseits einen amourös-skandalösen Lebenswandel führte, der kaum mit der Sexualmoral der römischen Kirche vereinbar war?

Es fällt schwer, sich im Wortsinne ein Bild von Franz Liszt zu machen. Zahlreiche Fotografien, die auch in dieser Biographie wiedergegeben werden, präsentieren ihn in den verschiedenen Abschnitten seines Lebens. Die Bilder aus der Virtuosenzeit wurden zu Ikonen: Sie zeigen einen jungen Mann mit beeindruckendem Charakterkopf, dessen lange Haare streng nach hinten frisiert sind, der modisch gekleidet ist und dessen rätselhafter Gesichtsausdruck verführerisch wirkt. Der junge Liszt erscheint als die Inkarnation des romantischen Virtuosen. Auf Fotos der späteren Jahre sehen wir einen älteren Herrn, dessen schneeweiße Künstlermähne in einem seltsamen Kontrast zur Soutane steht. Alle diese Bilder haben etwas gemeinsam: Sie wirken nicht nur inszeniert, was sie zweifellos waren, man gewinnt vielmehr den Eindruck, dass sich hier ein Mensch im Wortsinne ver-kleidet hat. Franz Liszt – ein Mann der vielen Masken?

Liszts Vieldeutigkeit steht im Gegensatz zu Richard Wagner, dessen Außenwirkung sich durch eine gewisse Eindeutigkeit auszeichnet: »Ich bin anders organisiert, habe reizbare Nerven, Schönheit, Glanz und Licht muß ich haben! Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche! Ich kann nicht leben auf einer elenden Organistenstelle, wie Ihr Meister Bach! – Ist es denn eine unerhörte Forderung, wenn ich meine, das bißchen Luxus, das ich leiden mag, komme mir zu? Ich, der ich der Welt und Tausenden Genuß bereite!«2

Ein derartiges Manifest des Egoismus und der Selbstverliebtheit wäre Franz Liszt nie über die Lippen gekommen – er hätte diesen Forderungskatalog eher im Konjunktiv formuliert. Nicht ohne Grund bevorzugte er zeitlebens das Französische: In den galanten Verästelungen der Sprache der Diplomatie konnte er sein wahres Ich unauffällig verstecken. Aber wann war er gewissermaßen echt, wann zeigte er den Menschen nur eine Maske?

Faszinierend vielfältig ist auch Franz Liszts Musik. Neben meisterhaften Klavieretüden, betörenden Shownummern, subtilen Reisebildern und hochvirtuosen Bearbeitungen steht sein atemberaubendes Spätwerk: ultramoderne Miniaturen, die den Weg ins 20. Jahrhundert weisen. Liszt schuf aber auch bedeutende Orchestermusik – darunter abendfüllende sinfonische Werke –, Orgelmusik, Lieder, Oratorien, Messen und sogar eine Oper. Die Klangsprache ist oft heroisch und ebenso dandyhaft auftrumpfend wie herablassend, in anderen Stücken erscheint sie poetisch-naiv, erotisch und zärtlich-fragil, und in seinen letzten Jahren fand er zu einer aufregenden Kargheit.

Franz Liszts Klavierartistik trennt bei den Pianisten die Spreu vom Weizen – sie ist Pflicht und Kür in einem. Daher belegen seine Klavierwerke seit jeher feste Plätze auf den Programmzetteln: Ob Ferruccio Busoni, Vladimir Horowitz, Alfred Brendel, Daniel Barenboim, Martha Argerich oder Arcadi Volodos – nahezu alle bedeutenden Pianisten der Vergangenheit und Gegenwart griffen irgendwann im Laufe ihrer Karriere zur Sonate in h-Moll, zu den Paganini-Etüden oder zum Mephistowalzer.

Um die Präsenz der anderen Werkgattungen ist es indes nicht so gut bestellt. So sind etwa Liszts Orchesterwerke im heutigen Musikbetrieb deutlich unterrepräsentiert. Das mag mit modischen Vorlieben der jüngeren Dirigentengeneration zu tun haben – es gibt jedoch einen weiteren Grund, der weit in die Vergangenheit führt. Als im August 1870 Liszts Tochter Cosima und Liszts Freund Richard Wagner heirateten, nahm für Franz Liszt eine unglückliche Entwicklung ihren Lauf. Die ehrgeizigen Wagners instrumentalisierten ihren weltberühmten Verwandten bei der Etablierung des Bayreuther Festspielunternehmens nach allen Regeln der Kunst, und auch nach Wagners Tod 1883 machte Liszt den »Pudel«, wie er sich selbstspöttisch ausdrückte – nun für Tochter Cosima, die das Ruder übernommen hatte und zur allmächtigen »Herrin des Hügels« avancierte. Langsam, aber sicher sahen die Wagnerianer in Liszt nur noch den Steigbügelhalter Richards des Großen. Dass der zwei Jahre ältere Schwiegervater selbst ein genialer Komponist war, geriet in gern gesehene Vergessenheit.

»Liszt existierte in meiner Jugend nicht«, erinnerte sich seine Ururenkelin Nike Wagner. »Schlimmer noch, er existierte nur als leicht bespöttelte Figur, die keinen interessierte – ›der Abbé‹ hieß es immer ironisch, wenn von Liszt einmal die Rede war.« Und weiter: »Ich sehe meinen Vater Wieland noch tief schlafen in einer Aufführung der ›Heiligen Elisabeth‹, die er aus repräsentativen Gründen hatte besuchen müssen. Und sollte es jemals Klavierabende mit Werken von Franz Liszt im Markgräflichen Opernhaus oder der Stadthalle gegeben haben – die Familie glänzte durch Abwesenheit und Ignoranz.« Die Motive für die Ablehnung Liszts seitens des Wagner-Clans waren ganz diesseitiger Natur. Es ging um Hierarchien, Eitelkeiten und nicht zuletzt auch um Geld. Zu viel Konkurrenz im eigenen Haus verdirbt das Geschäft, mag Cosima gedacht haben. Nike Wagner: »Trotz der engmaschigen Verhältnisse musste die musikalische Rangordnung abgesichert, der ›erste Platz‹ in der Musikgeschichte gewahrt werden.«3

Dabei hatte Richard Wagner seinem Freund und Schwiegervater unendlich viel zu verdanken. Liszt förderte ihn, wo immer er konnte, darüber hinaus rettete er ihn mehrfach vor dem finanziellen Kollaps. Doch das war nicht alles, in einem stillen Moment musste Wagner zugeben, »dass ich seit meiner Bekanntschaft mit Liszt’s Compositionen ein ganz andrer Kerl als Harmoniker geworden bin, als ich vordem war«.4 Und gegenüber Cosima bezichtigte sich Wagner sogar des geistigen Diebstahls: »daß er vieles meinem Vater gestohlen; seine Symphonischen Dichtungen nennt er: un repaire des voleurs [ein Diebesnest], worüber wir herzlich lachen müssen«.5

Vielen Wagnerianern ist bis heute nicht wohl bei der Vorstellung, dass sich ihr Halbgott im Werk des so bespöttelten Abbé reichhaltig bedient haben könnte. Als der Dirigent Simon Rattle vor einigen Jahren in Amsterdam an einer Podiumsdiskussion zum Thema Wagner teilnahm, provozierte er eine gewisse Unruhe, als er den Bayreuther als »ganz große Elster« bezeichnete. Rattle: »Wenn man die Walküre kennt, dann ist es ein Schock, Liszts Faust-Sinfonie kennen zu lernen und zu hören, wie viel Wagner daraus gestohlen hat.«6 Das mochte nicht jeder im Saal hören. Eine Jahrhundertfigur wie Franz Liszt bedarf keiner Ehrenrettung. Ihn aber in ein rechtes Licht zu rücken gehört zu den Aufgaben eines Biographen.

Als Franz Liszt vor 200 Jahren geboren wurde, begann einer der ganz großen Lebensromane des 19. Jahrhunderts. Liszts Weg führt die Leser durch ganz Europa: Man begegnet Kaisern, Königen und anderen gekrönten Häuptern, besucht den Papst im Vatikan, trifft bedeutende Musiker, Künstler und Schriftsteller, ehrgeizige Kardinäle, skrupellose Spione und zwielichtige Hochstapler und beobachtet mit einem gewissen Amüsement, wie Liszt sich in erotischen Fallstricken verhedderte. Viele Details dieser knapp 75 Lebensjahre sind ebenso grandios wie skandalös, andere sind betörend wie verstörend, und wiederum andere – etwa die Vorgänge rund um die »Affaire Wittgenstein« – sind spannend wie ein Krimi.

Wer war also dieser Superstar Franz Liszt, der die Musik revolutionierte und die Frauen verführte? Die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben.

Oliver Hilmes

Berlin, im Januar 2011

Génie oblige!

Bild 52

Franz Liszts Geburtshaus in Raiding. Im April 1881 besuchte der damals knapp 70-Jährige seinen Heimatort.

KINDHEIT UND JUGEND

(1811 – 1827)

Der Komet

Der 22. Oktober 1811 war ein ganz normaler Dienstag. Die Pressburger Zeitung berichtete auf der Titelseite mit wenigen Zeilen über den Besuch des österreichischen Kaisers Franz I. in der ungarischen Stadt Komorn. Eine wirkliche Meldung war das offensichtlich nicht, zumal der Anlass der Reise verschwiegen wurde. Auf der zweiten Seite finden wir eine Mitteilung aus Wien: »Am 15. d. M. Nachmittags erhob sich Herr Degen mit seiner Flugmaschine in Gegenwart einer zahllosen Menge Zuschauer in die Luft. Er erreichte eine ziemliche Höhe und hat sich Abends gegen halb 7 Uhr zwischen Trautmannsdorfu. Bruck an der Leytha wohlbehalten wieder zur Erde niedergelassen.«1 Das war schon eher eine Neuigkeit. Die wagemutigen Abenteuer des Uhrmachers und Flugpioniers Jacob Degen faszinierten die Zeitgenossen, wie überhaupt Geschichte in diesem Jahr 1811 sozusagen am Himmel geschrieben wurde.

Am 25. März hatte der französische Astronom Honoré Flaugergues zufällig einen Himmelskörper entdeckt, der als »Großer Komet von 1811« berühmt wurde und insgesamt neun Monate mit bloßem Auge sichtbar war. Seine gigantische Hülle übertraf sogar die Größe der Sonne. Die Menschen waren von dem schaurigschönen Naturschauspiel wie elektrisiert. Nicht wenige schrieben dem Kometen aber auch unheimliche Kräfte zu. Ging irgendwo ein schlimmes Gewitter nieder, dann war das die Schuld des Kometen. »Als der große prachtvolle Comet im Frühjahr sich blicken ließ, da war mancher erfüllt von Angst und Schrecken und prophezeihte einen blutigen gräuelvollen Krieg, dem der Umsturz alles Bestehenden folgte«, erinnerte sich der Dichter Hoffmann von Fallersleben. »Wir Kinder freuten uns jeden Abend an seinem herrlichen Glanzlicht und sahen in ihm mehr den Verkünder eines warmen Sommers, der uns lange heitere Tage für unsere Spiele brächte.«2

Der Sommer 1811 war in der Tat ausgesprochen heiß, was man ebenfalls dem Kometen zuschrieb. Und als im Herbst die Weinlese überaus üppig und hochwertig ausfiel, sprach man fortan von »Kometenwein«.

Obskure Wahrsager, Hellseher und Sterndeuter hatten Hochkonjunktur, so auch im ungarischen Dorf Raiding. Dort erwartete die 23-jährige Anna Liszt ihre Niederkunft. Als Zigeuner in die Stadt kamen und die Geburt eines bedeutenden Menschen prophezeiten, erkannte Frau Anna darin ein Zeichen des Himmels. So will es jedenfalls die Legende.

Am 22. Oktober 1811, an jenem Dienstag, als die Pressburger Zeitung von einem Uhrmacher berichtete, der hoch hinauswollte, erblickte Franz Liszt in Raiding das Licht der Welt. Der Knabe war das einzige Kind der Eheleute Adam und Anna Liszt, die erst neun Monate zuvor – am 11. Januar – geheiratet hatten. Wir befinden uns im damaligen Königreich Ungarn, einem Land mit langer und wechselhafter Geschichte: Bis 1526 war es unabhängig, danach fielen große Teile an die Türken, seit 1699 gehörte Ungarn vollständig zum Habsburger Kaiserreich. Die Amts- und Unterrichtssprache war fortan Deutsch, was dazu führte, dass ganze Generationen von Ungarn nie ihre Landessprache erlernten. So auch die Familie Liszt: Selbstverständlich verstand man sich als Ungarn – und nahezu ebenso selbstverständlich sprach man kein Wort Ungarisch.

Raiding bestand damals aus etwa 85 Gebäuden und hatte 630 Einwohner. Adam Liszt gehörte als Beamter im Dienst des Fürsten Nikolaus Esterházy zu den Respektspersonen im Ort. Er wirkte seit drei Jahren als Rechnungsführer der örtlichen Schäferei, die als wichtige Einrichtung galt. Heutzutage würde man ihn wohl als Buchhalter oder Controller bezeichnen. Die Liszts wohnten im sogenannten Edelhof, der keine bescheidene Bauernhütte war, wie man gelegentlich liest, sondern ein stattliches Wohnhaus samt Nebengebäuden darstellte. Alles in allem hatte Adam es weit gebracht – glücklich war er aber nicht. Blicken wir kurz zurück.

Adam Liszt kam im Dezember 1776 in der kleinen Gemeinde Edelstal zur Welt. Sein Vater Georg Adam legte als Schullehrer großen Wert auf eine gute Ausbildung seiner zahlreichen Kinder, sodass er den ältesten Sohn das katholische Gymnasium in Pressburg – das damals zu Ungarn gehörte – besuchen ließ. Der Filius sollte augenscheinlich den geistlichen Weg einschlagen und trat daher mit 18 Jahren dem Franziskanerorden in Malacky bei. Doch Adams fromme Karriere endete keine zwei Jahre später, als er wegen seiner »unbeständigen und veränderlichen Natur« entlassen wurde.3 Als Nächstes begann er ein Philosophiestudium, das er aber bereits nach sechs Monaten aus Geldmangel wieder abbrechen musste. Am 1. Januar 1798 trat er schließlich als Wirtschaftspraktikant in den Dienst des Fürsten Esterházy. Ganz freiwillig erfolgte diese Berufswahl wohl nicht – aber irgendwie musste er ja seinen Lebensunterhalt verdienen.

Adams große Leidenschaft war die Tonkunst. Bereits in jungen Jahren hatte er von seinem Vater Musikstunden erhalten, später nahm er in Pressburg sogar Kompositionsunterricht. Adam war im besten Wortsinne ein begabter Amateur, der Klavier, Geige, Cello und Gitarre spielte. 1805 wurde er nach mehrmaligen Bittgesuchen nach Eisenstadt versetzt. Damit ging für ihn ein großer Wunsch in Erfüllung. In der Residenzstadt der Familie Esterházy schrieb man nämlich die Musik groß. Die Hofkapelle war weltberühmt und jahrzehntelang von Joseph Haydn geleitet worden. Seit 1804 wirkte dort Johann Nepomuk Hummel als Kapellmeister. Zwar war Adam in Eisenstadt nach wie vor als Verwaltungsbeamter beschäftigt, gelegentlich half er aber auch im Orchester aus, pflegte freundschaftlichen Umgang mit vielen Musikern und soll ab und zu sogar mit dem greisen Haydn Karten gespielt haben. Die Jahre zwischen 1805 und 1808 gehörten wohl zu den schönsten in Adams Leben.

Adam Liszt galt seinen Vorgesetzten als fleißiger Mitarbeiter und sollte aus Dank für seine vorbildlichen Dienste befördert werden – nach Raiding. Die Position des Rechnungsführers der Schäferei stellte in der Tat einen Karrieresprung dar, Adam konnte darin aber tragischerweise nur eine Verschlechterung erblicken: Er, der so gerne Berufsmusiker geworden wäre und während seiner Zeit in Eisenstadt diesem Lebenstraum etwas näher gekommen war, musste nun – im Oktober 1808 – den Weg in die Provinz antreten. Raiding war zwar nur 50 Kilometer von Eisenstadt entfernt, in Adams Augen lebte er aber jetzt eine halbe Ewigkeit von seinem Glück entfernt. Er war traurig und mit seinem Leben unzufrieden.

In Mattersdorf – 30 Kilometer nördlich von Raiding – lernte Adam im Sommer 1810 die damals 22-jährige Anna Lager kennen, die dort ihren Bruder besuchte. Anna kam aus kleinen Verhältnissen und wurde als neuntes Kind aus der zweiten Ehe eines Bäckermeisters in Krems geboren. Sie war noch keine zehn Jahre alt, als sie beide Elternteile verlor. An eine halbwegs geordnete Ausbildung war nicht zu denken. Anna lernte das Nötigste und musste dann die Schule verlassen und Geld verdienen. In Wien arbeitete sie zunächst als Stubenmädchen in den Häusern vornehmer Herrschaften, dann traf sie auf den zwölf Jahre älteren Adam Liszt. Man fand offensichtlich schnell Gefallen aneinander. Im Januar 1811 heiratete das Paar, im Oktober kam das Baby Franz zur Welt, das im katholischen Taufregister mit der lateinischen Schreibweise seines Namens eingetragen wurde – Franciscus.

Der Kleine war in den ersten Jahren oft krank. Einmal stand es so schlecht um den Jungen, dass Adam und Anna mit dem Schlimmsten rechneten und einen Sarg bestellten, doch Franz erholte sich wieder. In seiner Heimatstadt besuchte er die Volksschule, an der Schulmeister Johann Rohrer im Winter eine Klasse von oftmals über 60 Kindern unterrichtete. Im Sommerhalbjahr kam meistens nur etwa die Hälfte, da die Kinder auf den Feldern oder in den elterlichen Betrieben mithelfen mussten. Die Schulpflicht bestand damals bis zum zwölften Lebensjahr, nicht wenige blieben aber schon vorher weg. Rohrer unterrichtete in deutscher Sprache – auch er war des Ungarischen nicht mächtig – und brachte seinen Schülern hauptsächlich Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Franz Liszt bedauerte in späteren Jahren immer wieder, dass seine Schulbildung so unvollständig geblieben war und er von Geschichte, Geographie und fremden Sprachen nichts mitbekommen hatte. Wenn Liszt diese Defizite im Laufe der Zeit kompensierte, dann geschah das autodidaktisch. Mit Erfolg. Neben seiner Muttersprache Deutsch lernte er Italienisch und Englisch. Seine bevorzugte Sprache war aber zeitlebens das Französische.

Bild 27

Der Vater Adam Liszt, 1819. »Leider wünschte sein Vater von ihm große pekuniäre Vorteile«, urteilte Carl Czerny.

Liszts Vater Adam spielte häufig auf dem Pianoforte, gelegentlich kamen befreundete Musiker aus Eisenstadt, mit denen er Hausmusik veranstaltete. So wuchs Franz trotz der dörflich-bäuerlichen Umgebung in einer musikalischen Atmosphäre auf. Als Adam einmal ein Stück des Komponisten Ferdinand Ries spielte, soll der Sohnemann die Melodien sofort nachgesungen haben. Da war Franz etwa sechs Jahre alt. Adam erteilte seinem Filius nun Klavierunterricht, brachte ihm die Grundzüge der Harmonielehre bei und ermunterte ihn zu einfachen Improvisationen auf den Tasten. Weitere prägende Eindrücke erhielt der Junge in der Kirche, die die Familie jeden Sonntag besuchte. Franz begeisterte sich für die Heiligen- und Märtyrerlegenden, und der Ritus der Messe zog ihn in seinen Bann. Auch wenn er als erwachsener Mann die kirchliche Sexualmoral sehr freizügig auslegen sollte, fühlte er sich doch sein Leben lang vom Katholizismus geheimnisvoll angezogen. Fasziniert war Franz auch von umherreisenden Zigeunergruppen, die oft in die Nähe Raidings kamen und auf Geige, Kontrabass, Klarinette und dem Cymbal – einer Art Hackbrett – musizierten. Wie berauscht lauschte er ihrem Spiel, das in einem Moment tieftraurig und im nächsten ekstatisch war.

Gelegentlich begleitete Franz seinen Vater auf Dienstreisen. Wenn sie dabei in ein Haus kamen, wo sich ein Klavier befand, setzte sich der Junge hin und spielte drauflos. Entweder gab er Stücke zum Besten, die er vorher studiert hatte, oder er improvisierte seine eigene Musik, was immer großen Eindruck machte. Adam zeigte sich mittlerweile davon überzeugt, dass der Sohn über eine außerordentliche Begabung verfügte. Allerdings spürte er, dass er als Musiklehrer seines Jungen an Grenzen stieß. Sollte sich dessen Talent weiterentwickeln, dann musste er nun eine geordnete musikalische Ausbildung beginnen. Adam und Anna Liszt waren bereit, dafür ihre Existenz in Raiding aufzugeben. Ihr einziger Sohn, der im Zeichen des Großen Kometen das Licht der Welt erblickt hatte und bereits in jungen Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen war, erschien ihnen als ein Auserwählter. Er sollte es einmal besser haben, dachte Adam, er sollte seinen – Adams – geplatzten Lebenstraum in die Tat umsetzen und Musiker werden.

Karriereplanung

Euer Hochfürstliche Durchlaucht«, begann Adam Liszt ein Schreiben an Nikolaus Fürst Esterházy, »geruhten die Music-Talente meines 7½ jährigen Sohnes einer besonderen Aufmerksamkeit zu würdigen, und mir unter einem gnädigst anzubefehlen, meine mündlich vorgebrachte unterthänigste Bitte wegen hoher Unterstützung, nebst den Plan, welcher zur Ausbildung am zweckmäßigsten zum Ziele führen dürfte auch schriftlich einzureichen, welches ich hiermit in aller Unterthänigkeit zu befolgen mich erkühne. « Dieser Brief vom Juli 1819 hob zwar etwas umständlich an, stellte aber in der Tat ein kühnes Unterfangen dar. Eigentlich hätte Adam Liszt dieses Gesuch auf dem Dienstweg bei seinem direkten Vorgesetzten in Eisenstadt einreichen müssen. Dass ein fürstlicher Untertan die Instanzen übersprang und sich unmittelbar an seinen Herrn wandte, war ebenso unkonventionell wie mutig. Adam Liszt hatte mit seinem Sohn ambitionierte Pläne, wie er dem Fürsten Esterházy im weiteren Verlauf erläuterte: Franz müsse nach Wien (»als den Wohnsitz der Music«), wo er von einem »grossen Musikmeister« Unterricht erhalten solle. Die Kosten berechnete Adam mit jährlich mindestens 1300 bis 1500 Gulden, was in etwa das Siebenfache seines Jahresgehaltes als Schäferei-Rechnungsführer darstellte. »Ich wage es dahero Euer Durchlaucht einen Vorschlag, welcher weniger kostspielig, und gewiß am geschwindesten mit dem besten Erfolg zum Ziele führen wird, in aller Unterthänigkeit zu machen«: Nikolaus möge Adam Liszt nach Wien auf eine seinen »ohnehin bekannten Fähigkeiten und Charakter passende Stelle« versetzen sowie die Kosten für den Musikunterricht übernehmen – »alles übrige, so bedeutend es auch seyn mag, will ich gerne, und ohne jemals lästig zu seyn, zu decken suchen«.4

Esterházy ließ den Vorschlag prüfen – und lehnte ihn ab. In Wien gab es keine freie Stelle zu besetzen. Adam Liszt ließ indes nicht locker. Er bat den Fürsten, persönlich nach Raiding zu kommen und seinen hochbegabten Jungen anzuhören. Dieses Treffen fand am 21. September 1819 während eines Jagdaufenthaltes statt. Franz’ Spiel schien den Fürsten beeindruckt zu haben, gleichwohl konnte er sich immer noch nicht dazu durchringen, seinen Schäferei-Rechnungsführer nach Wien zu versetzen. Adam war frustriert. Der kleine Franz befinde sich in einer wichtigen Phase seiner Entwicklung, so der Vater, und in Raiding vertrödele er nur seine Zeit. Gut sechs Monate später – am 13. April 1820 – bat er Nikolaus erneut um seine Hilfe. Franz habe enorme Fortschritte gemacht, doch könnten diese noch viel größer sein, »wäre mein Sohn nicht durch öftere Krankheiten, Mangel an Unterricht und Musicalien in seinem Fleiß gehemmt worden […]«. Ein Klavier, das Adam zwei Jahre zuvor für 400 Gulden gekauft hatte, sei in dem feuchten Wohnhaus unbrauchbar geworden. Nun habe er sogar seine goldene Uhr verkaufen müssen, um ein neues Instrument beschaffen zu können. Die Familie stehe vor dem finanziellen Aus. In seiner Verzweiflung brachte Adam nochmals eine Versetzung nach Wien ins Spiel: »sollte aber diese nicht möglich seyn, so quittiere ich mit hoher und gnädigster Bewilligung bis Ende May meinen Dienst auf 1 Jahr, mache meine Mobilien und Vieh zu Geld, und begebe mich nach Wienn, um wenigstens Anfangs den Gang des so kostspieligen Unternehmens leiten zu können«. Trickreich bat er seinen Herrn um finanzielle Unterstützung, denn: »Betteln kann ein Fürst Esterházyscher Beamter diesfalls doch nicht gehen.«5

Die Rechnung ging auf – zumindest teilweise. Nikolaus bewilligte seinem Beamten den gewünschten einjährigen unbezahlten (!) Sonderurlaub, darüber hinaus gewährte er ihm einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 200 Gulden. Diese Summe entsprach zwar Adams Jahresgehalt, sie stellte aber, was die Ausmaße des Vorhabens anging, allenfalls einen Tropfen auf dem heißen Stein dar. Bevor die Liszts im Frühjahr 1822 nach Wien aufbrechen konnten, mussten weitere Einnahmequellen erschlossen werden. Eine solche tat sich auf, als Franz am 26. November 1820 in Pressburg ein Konzert gab. Zahlreiche Vertreter des örtlichen Adels hatten sich an diesem Sonntag in der Wohnung des Grafen Michael Esterházy – eines Verwandten von Nikolaus – eingefunden, als der Neunjährige an den Flügel trat. Der Erfolg muss enorm gewesen sein; die Pressburger Zeitung berichtete auf der Titelseite: »Die außerordentliche Fertigkeit dieses Künstlers, so wie auch dessen schneller Überblick im Lösen der schwersten Stücke, indem er alles, was man ihm vorlegte, vom Blatt wegspielte, erregte allgemeine Bewunderung, und berechtigt zu den herrlichsten Erwartungen.«6

Ein Star war geboren. Noch in Pressburg erklärte sich eine Gruppe ungarischer Aristokraten bereit, den jungen Virtuosen sechs Jahre lang mit jährlich 600 Gulden zu unterstützen. Dieses Stipendium entband Adam zwar nicht von allen finanziellen Kalamitäten, es versetzte die Familie aber in die Lage, den Umzug nach Wien in Angriff zu nehmen.

Wien

Wien war für Adam Liszt der Ort seiner Träume. Alles, was er für seinen Sohn und für sich zu erreichen hoffte, schien in der Donaumetropole zum Greifen nahe. Als die Liszts dort im Frühjahr 1822 eintrafen, wurden sie bereits erwartet. Drei Jahre zuvor hatte Adam nämlich den berühmten Pianisten Carl Czerny aufgesucht und ihm seinen Sohn vorgestellt. Czerny hatte Franzi, wie er den Knaben liebevoll nannte, damals um eine Kostprobe auf dem Klavier gebeten. »Es war ein bleiches, schwächlich aussehendes Kind«, erinnerte er sich, »und beim Spielen wankte es am Stuhle wie betrunken herum, so daß ich oft dachte, es würde zu Boden fallen. Auch war sein Spiel ganz unregelmäßig, unrein, verworren, und von der Fingersetzung hatte er so wenig Begriff, daß er die Finger ganz willkürlich über die Tasten warf. Aber dem ungeachtet war ich über das Talent erstaunt, welches die Natur in ihn gelegt hatte.« Schien das Spiel nach Noten noch recht ungelenk, hinterließ Franzis Talent, über ein beliebiges Thema frei improvisieren zu können, einen besonderen Eindruck: »Ohne die geringsten erlernten harmonischen Kenntnisse brachte er doch einen gewissen genialen Sinn in seinen Vortrag.« Adam bat Czerny, sich seines Jungen anzunehmen, wenn die Familie in Wien ankommen würde. »Ich sagte dieses natürlicherweise gerne zu und gab ihm zugleich die Anweisung, auf welche Art er einstweilen den Kleinen selber weiter fortbilden solle […].«7 Jetzt – drei Jahre später – löste Czerny sein Versprechen ein.

Carl Czerny war eine musikalische Instanz. Der 1791 geborene Wiener hatte bei Ludwig van Beethoven, Muzio Clementi, Johann Nepomuk Hummel und Antonio Salieri studiert und galt als der berühmteste Klavierpädagoge seiner Zeit. Czerny gehört zu den »Vielschreibern« der Musikgeschichte, komponierte er doch über 1000 Werke, darunter unzählige Märsche, Rondos, Scherzi, Capricen und »Variations brillantes«. Viele Stücke sind im »galanten Stil« gehalten. Da Czerny fast nie konzertierte, geriet ein Großteil seines Œuvres bereits zu Lebzeiten in Vergessenheit, und manche Stücke dürften bis heute kaum mehr als eine Handvoll Aufführungen erlebt haben. Von zeitloser Bedeutung sind dagegen seine Etüdensammlungen. Czerny, der bereits mit 15 Jahren anfing, Unterricht zu erteilen, schuf weit über 20 umfangreiche Studienwerke für das Klavier, wovon die Schule der Geläufigkeit (op. 299) das bekannteste ist. Czernys pädagogisches Credo lässt sich kurz und knapp zusammenfassen: Fleiß ist alles. Klavierüben war für ihn in erster Linie harte Arbeit am Instrument. Er mechanisierte das Lernen, wenn er etwa in seinen Vierzig täglichen Studien (op. 337) vorschreibt, dass eine bestimmte Übung tagein, tagaus bis zu 30-mal wiederholt werden soll. Viele seiner Etüden sind staubtrocken, was ihrer Verbreitung keinen Abbruch tat. Ganze Pianistengenerationen haben weltweit nach dem »System Czerny« gelernt. Und ganzen Generationen von Klavierschülern ist so der Spaß am Spielen gründlich verdorben worden.

Nicht so Franz Liszt. Für ihn war der Unterricht bei dem berühmten Lehrer von elementarer Bedeutung. War sein Spiel zunächst noch jugendlich ungestüm und »unregelmäßig, unrein, verworren« gewesen, so lenkte Czerny im Laufe der Zeit das Genie seines Schülers gewissermaßen in geordnete Bahnen. Liszt war ihm für diese strengen Lektionen zeitlebens dankbar. 1851 widmete er ihm seine Études d’exécution transcendante; auf dem Titelblatt steht: »Carl Czerny als Zeichen der Dankbarkeit, Achtung und Freundschaft«.

In Czerny hatte der kleine Franz den perfekten Lehrer gefunden. Dessen Präsenz in Wien war aber nicht das einzige Argument, das in den Augen Adam Liszts für die Stadt an der Donau sprach. Adam hatte in seinem Brief an den Fürsten Esterházy von einem »Unternehmen« gesprochen, gewissermaßen von einem Geschäft, das er aufbauen wollte. Diese Formulierung war nicht beiläufig gewählt. Wir befinden uns in der Zeit des Biedermeier – einer Epoche, die sich von etwa 1815 bis 1848 erstreckte. Nach der Niederlage Napoleons in der Schlacht von Waterloo im Juni 1815 stand Europa am Beginn einer neuen Ära. Unter der Leitung des österreichischen Außenministers Klemens Wenzel Fürst von Metternich ging es auf dem Wiener Kongress um eine Neuordnung des Kontinents. Die Beziehungen zwischen den Staaten wurden so gewichtet, dass eine Balance gewährleistet war. Im Zentrum der Verhandlungen stand aber auch eine Wiederherstellung der alten Ordnung, des Ancien Régime: jener absolutistischen Herrschaftsform, die ja durch die Französische Revolution hinweggefegt worden war.

Vier Jahre später – im Sommer 1819 – setzte Metternich die Karlsbader Beschlüsse durch, die eine scharfe Pressezensur beinhalteten. Insbesondere in Österreich und Preußen wurden Liberale, Nationalisten und Freisinnige – was immer man darunter verstand – überwacht und verfolgt. Die Menschen flüchteten unter dem Druck dieser »Restauration« ins Private. Es entstand der Typ des unpolitischen »Biedermeiermenschen«, der sein Glück im Familienleben und in der Behaglichkeit der eigenen vier Wände suchte. Diese sozialgeschichtliche Entwicklung prägte die Literatur, die bildende Kunst, das Theater, die Architektur und auch die Musik. Häusliches Musizieren gewann immer mehr an Bedeutung, und wer es sich leisten konnte, ließ seine Kinder ein Instrument erlernen. Der Instrumentenbau erlebte eine Blütezeit, das Klavier wurde zum selbstverständlichen Requisit bürgerlicher Wohnkultur. Das Bürgertum löste den Adel als Träger des Musiklebens ab, und es entstanden private Konzert- und Musikvereine.

Wunderkinder wie der kleine Franz Liszt waren damals insbesondere in Wien heiß begehrt. »Zu der erstaunlichen Zahl einheimischer Pianisten, die wir in den Jahren 1815 – 1830 concertiren sahen, lieferten Frauenzimmer und Kinder das größte Contingent«, konstatierte der Musikkritiker Eduard Hanslick. Der jüngste Tastentiger – der Sohn des Rittmeisters von Braun – zählte bei seinem Debüt 1815 gerade erst vier Jahre. Doch das war eine Ausnahme. »Thatsache bleibt aber«, fährt Hanslick fort, »daß Wien in früherer Zeit ein sehr bedeutender Stapelplatz von Wunderkindern war, worunter keineswegs lauter Mozarte, Hummel und Clements!«8

Adams Entscheidung für Wien scheint kühl kalkuliert gewesen zu sein. Dort glaubte er – unternehmerisch gesprochen – einen Absatzmarkt für seine Ware gefunden zu haben. Das Produkt hieß: Wunderkind. Im Grunde machte Liszt senior genau das, was heutige Klassikmanager ebenfalls immer wieder versuchen: Bedürfnisse erkennen und diese mit geeigneten Interpreten bedienen. Der Unterricht bei Carl Czerny und Franzis Vermarktung waren zwei Seiten einer Medaille.

Bild 1

Carl Czerny, Liszts Musiklehrer in Wien, beschrieb seinen Schüler so: »Es war ein bleiches, schwächlich aussehendes Kind und beim Spielen wankte es am Stuhle wie betrunken herum, so daß ich oft dachte, es würde zu Boden fallen.«

Wien war damals ein teures Pflaster. Da das Geld für eine Wohnung in der Innenstadt nicht reichte, bezog die Familie Liszt zunächst ein Quartier in einem Gasthof in Mariahilf. Czerny war tagsüber meistens so beschäftigt, dass er erst in den Abendstunden Zeit fand, seinen neuen Schüler zu unterrichten. Dann begleitete Adam seinen Sohn zu Fuß in die Krugerstraße, wo der Junggeselle Czerny mit seinen Eltern lebte. Nahezu täglich arbeiteten die beiden zusammen. »Nie hatte ich einen so eifrigen, genievollen und fleißigen Schüler gehabt«, erinnerte sich Czerny. »Da er jedes Tonstück äußerst schnell einstudieren mußte, so eignete er sich das Avista-Spielen endlich so an, daß er fähig war, selbst bedeutende, schwierige Kompositionen öffentlich vom Blatte weg zu spielen, als ob er sie lange studiert hätte.« Liszt zeigte bis zu seinem Lebensende auf diesem Gebiet stupende Fähigkeiten. Richard Wagner mochte später seinen Augen und Ohren nicht trauen, wenn Liszt sich an den Flügel setzte und seine – Wagners – riesige Opernpartituren geradewegs vom Blatt spielte. Czerny fährt fort: »Die unveränderliche Munterkeit und gute Laune des kleinen Liszt nebst der so außerordentlichen Entwicklung seines Talents bewirkte, daß meine Eltern ihn wie ihren Sohn, ich wie einen Bruder liebte, und nicht nur, daß ich ihn völlig unentgeltlich unterrichtete, sondern ich gab ihm auch alle ihm nötigen Musikalien […].«9

Bild 2

Antonio Salieri unterrichtete den kleinen Franz in Harmonielehre, Komposition und Partiturlesen.

Franz’ Theorielehrer wurde der 1750 geborene Antonio Salieri. Man hat diesem Musiker häufig unrecht getan, insbesondere in Milos Formans Filmdrama Amadeus (1984) nach dem Stück von Peter Shaffer wurde die Person Salieris völlig verzerrt dargestellt. Er erschien als minderbegabter und hasserfüllter Neider, der seinen großen Konkurrenten Wolfgang Amadeus Mozart in den Tod getrieben habe. Diese Geschichte ist frei erfunden. In Wahrheit war Salieri hoch angesehen und eine europäische Berühmtheit. Seit 1788 wirkte er als Hofkapellmeister in Wien und komponierte über 40 Opern, unzählige geistliche und weltliche Vokalwerke, Konzerte und Sinfonien. Darüber hinaus war er ein geschätzter Lehrer, aus dessen Schule so berühmte Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Luigi Cherubini, Giacomo Meyerbeer, Franz Schubert und eben auch Franz Liszt hervorgingen.

Der alte Herr unterrichtete Franz in Harmonielehre, Komposition und Partiturlesen. Offensichtlich machte er so große Fortschritte, dass Salieri und Czerny ihren Schüler bereits nach kurzer Zeit an einer Art Kompositionswettbewerb teilnehmen ließen. Der Komponist und Verleger Anton Diabelli hatte zahlreiche zeitgenössische Musiker gebeten, eine Variation über einen Walzer aus seiner – Diabellis – Feder zu schreiben. Unter den 50 Mitwirkenden waren Carl Czerny, Johann Nepomuk Hummel, Franz Schubert und Simon Sechter. Franz’ Beitrag erinnert mit seinem schnellen Passagenwerk und den gebrochenen Akkorden an eine virtuose Etüde. Ende 1823 erschien die Sammlung im Druck; Diabelli hatte die Stücke nach ihren Schöpfern alphabetisch geordnet. An 24. Stelle steht: »Liszt Franz (Knabe von 11 Jahren) geboren in Ungarn.« Das war Liszts erste gedruckte Komposition.

Wie Carl Czerny unterrichtete auch Antonio Salieri seinen jungen Eleven unentgeltlich. Als der Hofkapellmeister bemerkte, dass Franz nach dem Fußmarsch in die Innenstadt immer ganz erschöpft und verschwitzt zum Unterricht erschien, schrieb er an den Fürsten Esterházy und bat ihn, den Umzug der Familie in das Stadtzentrum zu ermöglichen. Salieris Wort wog offensichtlich schwer, denn dank der Intervention konnten die Liszts im Oktober 1822 in die Krugerstraße übersiedeln. Der Tagesablauf eines Wunderkindes war streng organisiert: Nahezu jeden Vormittag ging Franz nun zu Salieri in die Seilergasse, in den Abendstunden erfolgte der Unterricht bei Czerny. Dazwischen machte er Kompositionsübungen und trainierte sein Klavierspiel. An kindlichen Zeitvertreib war nicht zu denken, und da Franz keine Schule besuchte, hatte er auch wenig Kontakt zu anderen Kindern.

Czerny achtete penibel darauf, dass sein Meisterschüler nicht zu früh öffentlich auftrat. Er sollte zunächst gewissenhaft studieren und hart an der Technik feilen. Am 1. Dezember 1822 war es dann aber so weit: Franz gab sein erstes Konzert in Wien. Auf dem Programm standen ein Klavierkonzert Johann Nepomuk Hummels sowie eine freie Improvisation. Darüber hinaus traten im weiteren Verlauf noch eine Sängerin und ein Geiger auf. Derartige bunte Programme waren damals durchaus üblich, manchmal wurde sogar ein Satz eines Werkes mit einem aus einer anderen Komposition kombiniert – heute unvorstellbar. Liszt junior eroberte an jenem Sonntag jedenfalls sein Publikum im Sturm. Der Rezensent der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung schwärmte in den höchsten Tönen von einem »kleinen Herkules«: »Wieder ein junger Virtuose, gleichsam aus den Wolken herunter gefallen, der zur höchsten Bewunderung hinreisst. Es gränzt ans Unglaubliche, was dieser Knabe für sein Alter leistet, und man wird in Versuchung geführt, die physische Möglichkeit zu bezweifeln, wenn man den jugendlichen Riesen Hummels schwere und besonders im letzten Satze sehr ermüdende Composition mit ungeschwächter Kraft herabdonnern hört; aber auch Gefühl, Ausdruck, Schattirung und alle feinere Nuancen sind vorhanden, so wie überhaupt dieses musikalische Wunderkind alles a vista lesen, und jetzt schon im Partitur-Spielen seines Gleichen suchen soll.«10 Gut eine Woche später ließ sich Franz erneut hören, diesmal mit einem Werk von Ferdinand Ries. Der Interpret erinnere an einen »in Schlachten schon ergrauten Helden«, so dasselbe Blatt, der »die lohnendsten Früchte seines erstaunenswerthen Talentes einerntete«.11 Das waren große Worte.

Bild 55

Die Legende von Beethovens »Weihekuss«.

Als Franz wenige Monate später – am 13. April 1823 – im kleinen Redoutensaal der Hofburg das Podium betrat, stand seine junge Karriere an einer Wegscheide. Der Programmzettel verzeichnete das übliche Potpourri aus Orchester-, Klavier- und Vokalmusik. Das Konzert endete mit einer freien Fantasie über ein Thema, das Liszt aus dem Publikum erbat. Nun begann die Legendenbildung: Angeblich soll kein Geringerer als Ludwig van Beethoven jener »Stichwortgeber« gewesen sein. Der 53-jährige Meister sei nach der Improvisation aufgestanden und habe den elfjährigen Interpreten auf die Stirn geküsst. Die Geschichte von Beethovens »Weihekuss« ist schön – doch wahrscheinlich nicht wahr. Es gibt keine stichhaltigen Beweise, dass der völlig ertaubte Komponist das Konzert besucht hat. Auch für eine andere Version, der zufolge Franz und Czerny Beethoven zu Hause besucht haben sollen, fehlen Belege aus erster Hand.12 Liszt selbst äußerte sich in späteren Jahren widersprüchlich, was vermuten lässt, dass es mit der Glaubwürdigkeit jenes rührseligen Histörchens nicht so weit her war. Wie auch immer: Für Franzis Karriere wurde der angebliche »Weihekuss« jedenfalls zum Katalysator.

Die Liszts hatten noch kein Jahr in der Donaustadt gelebt, als Franz mit dem Auftritt im Redoutensaal sein Wiener Abschiedskonzert gab. Vater Adam zeigte sich mit der Entwicklung der zurückliegenden Monate zufrieden. Sein Franz hatte fleißig studiert, erste umjubelte Konzerte gegeben, und sein Name war nun in aller Munde. Die Erfolge des kleinen Herkules ließen Träume sprießen, und plötzlich war Wien zu klein für Adams Ambitionen. Ihn zog es nach München und Stuttgart oder, noch besser: nach London und Paris. Dort, in der großen weiten Welt, ließe sich mehr Geld verdienen, so Adams Rechnung. Denn: Franz war nun der Ernährer seiner Eltern.

Wir wissen nicht, wie der Filius über die Pläne des Vaters dachte. Carl Czerny sprach sich jedenfalls dagegen aus: »Leider wünschte sein Vater von ihm große pekuniäre Vorteile, und als der Kleine im besten Studieren war, als ich eben anfing, ihn zur Komposition anzuleiten, ging er auf Reisen, zuerst nach Ungarn und zuletzt nach Paris und London etc., wo er, wie alle damaligen Blätter bezeugen, das größte Aufsehen machte.«13 Czernys Einspruch verhallte ungehört.

Le petit Litz

Adam Liszt und Sohn« hätte man die Firma nennen können, die Adam in Wien aufgebaut hatte. Als sich sein Urlaubsjahr dem Ende zuneigte, war von einer Rückkehr nach Raiding keine Rede mehr. Der einstige Schäferei-Rechnungsführer machte nun in Musik, aus dem fürstlichen Beamten war ein selbstständiger Konzertveranstalter geworden. Man muss es Adam aber zugutehalten, dass er nicht nur das schnelle Geld machen wollte. In Wien hatte man schon viele Wunderkinder gesehen, die nach einer ersten Begeisterung künstlerisch enttäuschten und deren Karrieren wie Strohfeuer erloschen. Adam musste also daran gelegen sein, seinem Sohn weiterhin eine exzellente Ausbildung zu ermöglichen. Nur so konnten Franzis Erfolge auf Dauer Bestand haben, und nur so war an eine prosperierende Zukunft von »Adam Liszt und Sohn« zu denken.

Adam brauchte Verbündete; Anfang August 1823 wandte er sich an niemand Geringeren als Klemens Wenzel Fürst von Metternich: »Nachdem sich das Musictalent des Knaben stets vorwärts schreitet, und immer mehr Reiz und Originalität entwickelt, es mein sehnlichster Wunsch und auch der Rath anderer Sachkundiger wäre, die weitere Bildung im Auslande zu verfolgen und das junge Talent nach und nach auf den Parnass zu führen. Zu dem Ende wünschte ich mit dem Knaben Anfang des nächsten Monats September eine Reise über München (wo ich, um die Reisekosten einigermaßen zu decken, ein Conzert zu geben gedenke) nach Paris da das Studium der Composition in dem bestehenden Music-Conservatorio fortzusetzen ein ganzes Jahr zu verbleiben, dan[n] nach London und retour, entweder durch Deutschland oder Italien zu machen, und im ganzen wenigstens zwey Jahre auszubleiben.« Es war mehr als ein kurioses Detail, wenn er in der Ichform davon sprach, in München ein Konzert geben zu wollen – schließlich war es sein Sohn, der diesen Auftritt zu absolvieren hatte –, sondern vielmehr das Selbstbewusstsein eines ehrgeizigen Unternehmers, das sich in jenen Zeilen ausdrückte. Insofern verwundert es kaum, dass er den Schneid zeigte, ausgerechnet den allmächtigen Metternich zu konsultieren. Da er weder in München noch Paris oder London »persönlich hohe Bekanntschaften« habe, fuhr Adam fort, bat er den Politiker, »sich meiner rücksichtlich des armen talentvollen Knaben zu erbarmen, und mir die nöthigen Empfehlungen […] zu ertheilen«.14

Metternich ins Boot zu holen erwies sich als ein geschickter Schachzug. Der Fürst hatte von 1806 bis 1809 als Botschafter in Paris gewirkt und kannte die dortigen Verhältnisse sehr gut. Seit dem Wiener Kongress galt er als Europas führender Staatsmann, in Österreich stieg er 1821 sogar zum Haus-, Hof- und Staatskanzler auf. Ein Empfehlungsschreiben von seiner Hand oder zumindest aus seinem Amt war ein Entréebillet in die feineren Kreise zwischen London und Sankt Petersburg. Metternich ließ Adams Ansuchen umgehend von seinem Spitzendiplomaten Franz Joseph von Bretfeld beantworten: »Da das Musicktalent dieses Knaben wirklich unter die nicht gewöhnlichen, der Zeit vorgreifenden Erscheinungen gehört, und in jeder Beziehung Aufmunterung verdient um in der Entfaltung seiner Originalität nicht gehemmt zu werden; So habe ich keinen Anstand nehmen wollen dieser Bitte zu willfahren, und empfehle demnach diesen hoffnungsvollen jungen Künstler Euer … nicht nur zur geneigten Aufnahme, sondern auch zu dem Ende, damit Dieselben ihm den zur Erfüllung seines Reisezweckes benöthigten Schutz, dann jene weitere Verwendung angedeihen lassen wollen […].«15

Dieser Brief ging als sogenanntes Zirkularschreiben an die österreichischen Botschaften in Paris und London sowie an die Gesandtschaft in München. Dort galten Adams Pläne nun als mit höchsten Weihen versehen. Die Reise konnte beginnen.

Am 20. September 1823 bestiegen die Liszts eine Postkutsche und sagten Wien Adieu. Die erste Station: München. Im dortigen Hoftheater gab Franz drei umjubelte Konzerte. Der kleine Liszt war Stadtgespräch, in der Presse wurde er sogar als neuer Mozart gefeiert. Adam schrieb an seinen Freund Ludwig Hofer: »Jedesmal war der Hof gegenwärtig, und wir hatten 2mal die Gnad dem guten König vorgestellt zu werden, welcher […] meinen Buben umarmte und küsste, mit den Worten ›geh her du Kleiner ich muß dich küssen‹. Daß es uns hier sehr gut behagte kannst du daraus schließen, weil wir volle 30 Tage da zubrachten und mit gepreßten Herzen abreisten. « Die Kunde vom phänomenalen Erfolg an der Isar verbreitete sich auch nach Augsburg – der nächsten Station der Reise. Auch dort kannte die Begeisterung keine Grenzen. »Wir verliessen Augsburg nach 13 Tagen und reisten nach Stuttgart, wo mein Sohn gleich am andern Tag im könig. Hofconzert mit größtem Beifall spielte, nach 8 Tagen gaben wir im k. Hoftheater ein öffentl. Conzert. Von da gingen wir nach Straßburg, wo wir ein privat und ein öffentliches Conzert im Theater gaben.«16

Franzis Auftritte waren auch in pekuniärer Hinsicht erfolgreich. Am Ende der kleinen Tournee konnte der Senior einen Reingewinn von 921 Gulden verbuchen.17 Zur Erinnerung: Das entsprach mehr als dem Vierfachen seines Jahresgehaltes als Schäferei-Rechnungsführer.

Als Adam, Anna und Franz am 11. Dezember 1823 mit der Postkutsche Paris erreichten, traten sie in eine neue Welt. Paris war eine Metropole mit etwa 750 000 Einwohnern, in Wien lebten – zum Vergleich – 1810 nur knapp 225 000 Menschen. Das Stadtbild war noch mittelalterlich geprägt. Ein Wirrwarr schmaler Gassen durchzog die zwölf Arrondissements, erst Mitte der 1850er-Jahre sollte der Stadtpräfekt Baron Georges Eugène Haussmann mit den »grands travaux« – den großen Durchbrüchen in der Cité – beginnen, die Paris in die Moderne katapultierten. Vieles war den Liszts bei ihrer Ankunft fremd: die unübersichtliche Größe, die Sitten der Einwohner und nicht zuletzt auch die Sprache. Dennoch ließen sie sich mit Zuversicht auf das französische Experiment ein. Da die Reisekasse gut gefüllt war, waren sie in der Lage, vier Zimmer – zwei zur Straße, zwei zum Hof – im komfortablen Hôtel d’Angleterre zu beziehen. Die Miete belief sich auf monatlich 120 Francs, hinzu kamen 65 Francs für die Heizung und Bedienung. Die täglichen Spesen berechnete Adam mit 14 Francs. Alles in allem kalkulierte er einen Bedarf von 605 Francs im Monat. Sichtlich stolz schrieb er an Hofer: »Nicht wahr, dies sind grosse Auslagen?«18 Die Zufriedenheit über das Erreichte erhielt bald einen Dämpfer.

Wenige Tage nach ihrer Ankunft besuchten Vater und Sohn Liszt das Pariser Conservatoire de musique. Das 1795 gegründete Institut hatte einen glänzenden Ruf. Hier unterrichteten so berühmte Lehrer wie der Violinist Rodolphe Kreutzer, der Opernkomponist François-Adrien Boieldieu sowie sein Kollege François-Joseph Fétis. Die Leitung hatte der 63-jährige Luigi Cherubini inne. Adam dachte wohl, dass die Aufnahme seines berühmten Sohnes in das Konservatorium nur eine Formalität sei – er wurde enttäuscht. Cherubini verwies auf eine Vorschrift, die es ausländischen Pianisten nicht gestattete, an seiner Anstalt zu studieren. Selbst Metternichs Empfehlung konnte den Direktor nicht umstimmen. Cherubini hatte die Leitung erst im Vorjahr angetreten und wollte offensichtlich keinen bürokratischen Fehler begehen. »Welch ein Donnerschlag! Ich bebte an allen Gliedern«, erinnerte sich Franz Jahre später. »Mein Klagen und Seufzen wollte gar nicht enden.« Adam und Anna versuchten vergeblich, ihren Jungen zu trösten, aber: »Die Wunde war zu tief und blutete noch lange fort.«19

Adam Liszt bemühte sich nun, Privatlehrer für seinen Franz zu engagieren. Als Theorielehrer konnte er den Flötisten und Komponisten Anton Reicha gewinnen, als Kompositionslehrer wurde Ferdinando Paër engagiert. Für die Verpflichtung des Italieners hatte sich maßgeblich Staatskanzler Metternich eingesetzt; bereits vor der Ankunft der Liszts in Paris hatte er den Komponisten gebeten, ein wachsames Auge auf den kleinen Franz zu haben. »Ich bin gern bereit, alles mir mögliche für Herrn Liszt zu unternehmen«, versprach Paër pflichtschuldig. »Er ähnelt sehr stark dem göttlichen Mozart und ich glaube sogar, dass jener (in diesem Alter) in seiner Entwicklung kaum weiter fortgeschritten war und auch nicht mehr Einfallsreichtum an den Tag gelegt hat. Ich habe mich angeboten, ihm einige Ratschläge zum Komponieren zu erteilen; außerdem werde ich ihn vor Ihren Königlichen Hoheiten von Berry und Orleans spielen lassen; und schließlich werde ich nicht zögern, ihm, wo immer ich kann, nützlich zu sein, um so der Bitte von Monseigneur nachzukommen.«20

Die Lektionen bei Reicha und Paër verliefen nicht in festen Bahnen. Es war vielmehr eine gelegentliche Zusammenarbeit, eine künstlerische Begleitung. Heute würde man von Coaching sprechen. Klavierunterricht erhielt Franz in Paris nicht mehr. Nachdem er Carl Czerny verlassen hatte, war die Ausbildung des berühmtesten Pianisten des 19. Jahrhunderts gewissermaßen abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war er noch keine zwölf Jahre alt. Alles andere brachte sich Franz autodidaktisch bei. Oder, um es pathetischer zu formulieren: Der Rest war Genie.

In Paris lernten die Liszts den Klavierbauer Sébastien Érard und dessen Familie kennen. Der 1752 geborene Sébastien und sein zwei Jahre älterer Bruder Jean-Baptiste betrieben an der Seine die Klaviermanufaktur Érard Frères und galten als geniale Konstrukteure. Unter ihren zahlreichen Entwicklungen sticht die Erfindung der sogenannten Klaviermechanik mit doppelter Auslösung (»double échappement«) besonders hervor. Diese Konstruktion machte es möglich, dass die Hämmerchen sofort nach der Berührung der Klaviersaite in ihre Ausgangsposition zurückfallen. Dank Érards Schöpfung wurde die befriedigende Darstellung extrem schneller Tonfolgen erst möglich, was Liszt maßgeblich inspirierte.

Die Liszts und die Érards traten schnell in näheren Kontakt, man freundete sich an. Adam und Franz besuchten oft die Maison Érard in der Rue du Mail, wo der Junge alle möglichen Instrumente ausprobieren durfte. Da Monsieur Sébastien und Monsieur Adam aber auch gute Geschäftsleute waren, erkannten sie instinktiv die Chancen, die in einer Zusammenarbeit von Érard Frères und »Adam Liszt und Sohn« steckten. Franz erhielt zukünftig Flügel aus der Pariser Manufaktur zur Verfügung gestellt, während Érard den jungen Interpreten als exklusiven »Érard-Künstler« vermarkten durfte. Sébastien und Adam taten ihr Bestes, um das »Produkt« publik zu machen. Es dauerte nicht lange, und die großstädtische High Society stürzte sich geradezu auf das Wunderkind.

Im März 1824 – gut drei Monate nach der Ankunft in Paris – hatte Franz bereits 38 Auftritte absolviert. Dabei handelte es sich um Soireen in den Salons begüterter Aristokraten und Bürger. Die Gäste mussten dabei einen nicht geringen Betrag auf den Tisch legen, um den Jungen zu hören. Aus einem Brief Adams an Ludwig Hofer wissen wir, dass der Senior 100 bis 150 Francs pro Person verlangte: »diese Taxe habe ich gleich Anfangs gemacht, u. wir gehen nirgends unter dieser hin, u. man zahlt es recht gern, ausser diesen muß man uns mit dem Wagen abholen u. zurückfahren. Um unsere Gesundheit zu schonen u. das Studium meines Buben nicht zu hindern, muß ich viele Einladungen fahren lassen. Einmal spielte mein Bub bei Madame la Duchesse de Berry wo die ganze königliche Familie u. alles was Groß ist versammelt war, u. wo mein Bub 4mal über aufgegebene Thema improvisierte. Welchen Beifall er hier erhielt kannst du nur aus dem schliessen, man hörte nichts anderes als von Wundern und Mirakeln sprechen. So was ist in Paris nicht in Vorschein gekommen. Wie sehr man uns auszeichnete ist unbeschreiblich, alles drängte sich zu, u. die allerhöchsten Häupter sprachen auf die herablassendste Art mit uns […].«

Bild 56

Brief des nicht einmal 13-jährigen Franz Liszt an den Klavierbauer Pierre Érard. Liszt bevorzugte zeitlebens die französische Sprache.

Der kleine Liszt war nun ein Topverdiener. Am 8. Februar 1824 spielte er ein Konzert, das einen Reingewinn von 2000 Francs einbrachte. Musste Adam wenige Jahre zuvor noch eine goldene Uhr veräußern, um seinem Sohn ein Klavier kaufen zu können, jonglierte er nun mit Summen, die ein Vielfaches dessen darstellten. Gut einen Monat später lieferte Adam sein Meisterstück ab. Dank der Fürsprache von Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon – der Duchesse de Berry –, die geradezu vernarrt in Franz war, erhielt Adam das Théâtre Italien kostenlos zur Verfügung gestellt. Dort veranstaltete er am 7. März ein Konzert auf eigene Rechnung. Er engagierte sogar ein Orchester, das seinen Sohn in einem Klavierkonzert von Johann Nepomuk Hummel sowie in einem Stück von Carl Czerny begleitete. Nach Abzug aller Ausgaben blieb den Liszts ein Reingewinn von 4711 Francs. Adam war ganz in seinem Element: »Schad daß das Theater so klein ist und die Logen schon 8 Tage früher von den Abbonnirten selbst beibehalten wurden, mithin ich an Auswärtige, die es viel theurer bezahlt hätten, keine vergeben konnte. Doch ich bin zufrieden, und alles was zugegen war, im höchsten Grade.«

Dieses Konzert ging nicht nur wegen des finanziellen Erfolgs in die Liszt-Annalen ein. Adam sprach von einem »öffentlichen Triumph« für seinen Sohn: »Sobald er auftraht so war das Applaudierens fast kein Ende, nach Jeder Passage sprach sich der Enthusiasmus in lebhaftester Verwunderung aus, nach jedem Stück wurde er 2 u. 3mal gerufen u. applaudirt. Die Herrn vom Orchester schlugen sich den Geigenbogen unbarmherzig auf den Rücken ihrer Contrabaße, Violoncelles, Pratschen u. Violinen, die Herrn Bläser nahmen ihre Stimmen zu Hilfe, u. so war alles unbeschreiblich entzückt.« Was heutzutage unvorstellbar ist, gehörte damals zu den Usancen: Man applaudierte während des Stücks bei oder nach besonders virtuosen Abschnitten. Franz bot seinem Publikum dazu offensichtlich genügend Anlass.

Adams wichtigster Verbündeter war die Presse. 14 Journalisten ließen sich das Spektakel im Théâtre Italien nicht entgehen. Sie belieferten ihre Journale mit Lobeshymnen über den kleinen Tastengott und webten so mit am Mythos. Adam: »Man nennt ihn allgemein das Wunderkind, der in jünglings Gestalt neu erstandene Mozart.«21

Eine besonders eindrucksvolle Besprechung erschien in der Zeitschrift Le Drapeau Blanc. Der Journalist Alphonse Martainville schrieb am 9. März: »Es ist geschehen, seit gestern Abend glaube ich an Seelenwanderung. Ich bin überzeugt, dass Seele und Genie Mozarts in den Körper des jungen List [sic] übergegangen sind: Es ist Mozart selbst; niemals zuvor hat sich die Identität in so eindeutigen Zeichen offenbart; gleiches Vaterland, gleiches, wunderbares Talent im Wesen und in der gleichen Kunst.« Und weiter: »Als er den Namen List angenommen hat, hat Mozart nicht dieses hübsche Gesicht verloren, das das Interesse, das ein außergewöhnliches Kind ohnehin durch ein frühes Talent weckt, weiter steigert. Die Physiognomie unseres kleinen Wunderkindes verströmt Verstand und Heiterkeit; der Junge zeigt sich voll größter Anmut, und die Freude, die Bewunderung, die er beim Publikum hervorruft, sobald er seine Finger über die Tastatur gleiten lässt, scheinen für ihn ein Spiel zu sein, ein Zeitvertreib, die ihm größtes Vergnügen bereiten. Er ist ein reizendes Kind.«

Schließlich kam Martainville auf das Konzert zu sprechen: »Um eine Idee der beeindruckenden Leistung zu vermitteln, die die Zuhörer hier erleben konnten, möchte ich kurz die Wirkung beschreiben, die das Spiel dieses außergewöhnlichen Künstlers selbst auf die Musiker dieses Orchesters hatte, das Orchester der Opéra-Italien, das beste Orchester Frankreichs, wenn nicht gar Europas: mit Augen, Ohren und Seele hingen sie an dem magischen Instrument des jungen Virtuosen und vergaßen dabei für einen Augenblick vollkommen, dass sie selbst auch Akteure in diesem Konzert seien, sodass sämtliche Instrumente einen Einsatz versäumten. Das Publikum bewies durch sein Lachen und seinen Applaus, dass es ihnen wohlwollend diese kleine Unaufmerksamkeit verzieh, die vielleicht die schmeichelhafteste Würdigung ist, die dem Talent des kleinen Wunderkindes jemals zuteilgeworden ist. […] Lebhaftester Applaus und wiederholte Jubelrufe ließen den Saal erbeben; Beifallsbekundungen und Begeisterungsstürme schienen kein Ende nehmen zu wollen; und die zarten Hände der hübschen Zuschauerinnen applaudierten unermüdlich. Das glückliche Kind dankte lachend.«22

Ein Wunderkind, ein Genie, ein neuer Mozart – tout Paris war geradezu berauscht von dem Kleinen. Man ließ sogar eine Lithographie von ihm anfertigen, die in hoher Auflage reproduziert wurde, und hängte das Original in den Louvre. Heinrich Heine prägte Jahre später den Begriff Lisztomanie und meinte damit einen Zustand kollektiver Verzückung. Diese Zuschreibung passte durchaus bereits in die 1820er-Jahre. Nur mit der richtigen Schreibweise des Namens Liszt haperte es noch. Verschiedene abenteuerliche Versionen geisterten durch die Gazetten; eine Lesart aber wurde gewissermaßen zum Markennamen: Le petit Litz.

Aufbruch

Es ist auch ungewiß ob wir heuer nach London gehen, denn wir haben Engagements bis 20. April u. dann scheint es mir zu spät«, ließ Adam seinen Freund Hofer wissen. »Auch kann ich dir von unserer Rückkunft ins Vaterland nichts bestimmtes schreiben, weil wir nach England, Holland, Schweiz u. Deutschland zu bereisen gedenken.«23 Auf einmal ging alles sehr schnell. War sich Adam Mitte März seiner Pläne noch nicht sicher, bestiegen er und Franz bereits wenige Wochen später ein Schiff in Richtung England. Die Érards, die in London eine Filiale ihrer Manufaktur betrieben, hatten für Franz verschiedene Konzerte organisiert. Pierre Érard, ein Neffe Sébastiens, war gewissermaßen als Reiseleiter mit von der Partie, in dessen Gepäck sich auch ein neuer Konzertflügel befand. Dass der noch nicht 13-jährige Franz bereits mit seinem eigenen Instrument verreisen konnte – immerhin ein beträchtlicher logistischer Aufwand – , war ein weiteres Indiz für den sagenhaften Erfolg des Knaben. Am 1. Mai trafen sie in der Hauptstadt des Empire ein, und in den folgenden gut drei Monaten spielte Franz verschiedentlich im privaten Rahmen – etwa bei einem Diner der angesehenen Royal Society of Musicians –, er gab aber auch öffentliche Konzerte. Allenthalben wurde er als »the incomparable Master Liszt« annonciert. Ende Juli hatte Franz die Ehre, von König Georg IV. auf Windsor Castle empfangen zu werden. Über zwei Stunden spielte er für die Royals, die sich highly amused zeigten. Die Besucher durften sogar die Nacht im Schloss verbringen, was eine besondere Auszeichnung darstellte.

Adam forderte nun immer höhere Gagen. Für ein Konzert in Manchester verlangte er 100 Pfund – für damalige Verhältnisse eine gigantische Summe. Die Programme bestanden meistens aus Potpourris von Werken Hummels, Czernys oder Beethovens, immer wieder verlangte das Publikum auch nach Franzis Improvisationen. Oft teilte er sich das Podium mit anderen Interpreten. Bei seinem Konzert am 4. August 1824 in Manchester etwa war ein weiteres »Wunderkind« mit von der Partie: »The Infant Lyra«, noch keine vier Jahre alt, zupfte eine Miniaturharfe. Geschmacklos genug, nennt der Programmzettel nicht einmal den richtigen Namen des Mädchens. Alles in allem beinhalteten Franz’ Gagen wohl auch – salopp gesprochen – ein gewisses Schmerzensgeld.

Nach Paris zurückgekehrt, zogen die Liszts in das Hôtel de Strasbourg in der Nähe der Kirche Saint-Eustache. In dieser Zeit intensivierte Franz seine Kompositionsversuche. Er schrieb erste Klavierwerke (etwa die Huit variations oder die Sept variations brillantes sur un thème de Rossini) und begann mit der Komposition einer Oper, Don Sanche, ou Le château d’amour. Ferdinando Paër half seinem Schüler bei der Arbeit an dem Einakter und nahm wohl auch die Instrumentierung vor. Als das Werk Mitte Oktober 1825 uraufgeführt wurde, reagierte die Kritik höflich – aber ablehnend. »Diese Komposition, einem Genre zugehörig, in dem Liszt sich nicht besonders auszeichnete, ist tatsächlich ziemlich unbedeutend«,24 urteilt heute der Musikwissenschaftler Serge Gut. Trotz weiterer Versuche in späteren Jahren blieb Don Sanche Liszts einzige vollendete Oper.

Carl Czerny und Adam Liszt standen während der Pariser Jahre in regelmäßigem Briefkontakt. Der stolze Vater berichtete ausführlich von den neuesten Taten seines Sohnes, zitierte aus Zeitungsartikeln und rechnete immer wieder detailliert vor, wie gewinnträchtig sich Franz’ Kunst entwickelt hatte. Czerny riet derweil zur Besonnenheit und bat Adam mehrfach, den Jungen nicht zu überfordern: »Er soll nur, so viel er auch componiren mag, nie sein Spiel versäumen, sondern es auf den möglichsten Grad von Vollendung zu treiben suchen.«25 An anderer Stelle forderte er: »Er soll indessen mit doppelter Anstrengung fortstudiren, sich durch übertriebenes Lob (das immer gefährlicher ist als Tadel) nicht irre machen lassen. «26 Czerny möge sich keine Sorgen machen, parierte Adam die Zwischenrufe aus Wien. »Er kennt keine andere Leidenschaft als die Composition, nur diese gewährt ihm Freude und Vergnügen.« Und weiter: »Er spielt noch täglich zwei Stunden zur Uebung und eine Stunde Lesen, alle übrige Zeit, wenn wir zu Hause sind, wird der Composition geweiht.«27 Es war nicht leicht, ein Wunderkind zu sein.

Im Frühjahr 1825 unternahmen die Liszts ihre zweite Englandtournee. Franz trat mehrfach in London und Manchester auf, darüber hinaus wurde er erneut von König Georg IV. empfangen. Während einer Soiree in London ereignete sich ein bemerkenswerter Zwischenfall. Ein Pianist und ein Flötist wollten gemeinsam ein Werk aufführen. Kurz vor Beginn der Darbietung stellte sich aber heraus, dass der Flügel um einen halben Ton zu tief gestimmt war. Der Pianist sollte den Klavierpart nun einen halben Ton höher transponieren, was ihm allerdings zu schwierig erschien. Es entwickelte sich eine minutenlange Diskussion zwischen den Musikern, in deren Verlauf das Publikum immer unruhiger wurde. Franz löste die peinliche Situation schließlich auf, indem er sich an das Instrument setzte und das ihm völlig unbekannte Werk vom Blatt in der richtigen Tonart spielte. Adam an Carl Czerny: »Erlassen Sie mir Ihnen zu schreiben, welchen Enthusiasmus, welches Erstaunen diese Kleinigkeit für den Franzi sowohl unter den anwesenden Künstlern als der angesehenen Gesellschaft erregt hat.«28

Diese Englandtournee – obwohl viel kürzer als die des Vorjahres – zehrte an den Kräften. Bevor Vater und Sohn Mitte Juli nach Paris zurückkehrten, erholten sie sich einige Wochen im schicken nordfranzösischen Badeort Boulogne-sur-Mer von den Strapazen. »Wir unterhielten uns sehr gut«, so Adam, »wir machten früh und spät unsere Spaziergänge am Ufer des Meeres, sammelten Muscheln, bewunderten die ankommenden und abgehenden Schiffe […].« Selbst im Urlaub blieb Adam Geschäftsmann. Er ließ Franz ein Konzert spielen, »welches uns für alle Unkösten während unseres Aufenthalts deckte und noch einen Gewinn von 600 frs. gab«.29

Und Anna Liszt? Sie lebte in all den Jahren im Hintergrund, für den Biographen ist sie nahezu unsichtbar. Wir wissen nur sehr wenig über ihre erste Zeit in Paris, zumal Adam sie in seinen Briefen fast nie erwähnt. War Frau Anna der Umzug von Raiding nach Wien schon schwergefallen, hatte sie nun in der fremden Großstadt oft Heimweh. Sie war eine einfache Frau, die mit der deutschen Sprache bereits genug Probleme hatte und nun Französisch lernen musste. Man kann sich gut vorstellen, dass die Erledigung alltäglicher Besorgungen mitunter große Herausforderungen darstellten. Zwar hatte sich Anna Liszt früh mit den Érards angefreundet – sie verbrachte gerne Zeit mit Sébastiens drei Schwestern –, wenn ihr Mann und ihr Sohn auf Reisen waren, saß sie aber meistens alleine im Hotel. Kein Wunder, dass ihr dort die Decke auf den Kopf fiel. Diese einsame Existenz erwies sich zunehmend als Belastung. Vielleicht wollte Adam das Geld für die Unterbringung seiner Frau sparen, vielleicht plante er in nicht allzu ferner Zeit ohnehin eine Rückkehr nach Wien? Wie auch immer – bevor Franz und Adam zu einer großen