Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Monterroso

- Sprache: Spanisch

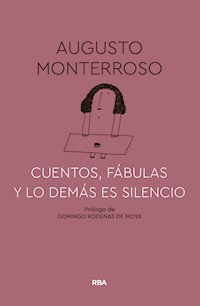

Auténtico festín literario, Lo demás es silencio se inserta en la tradición de las "biografías ficticias", tomando como objeto y protagonista al inclasificable intelectual Eduardo Torres, personaje que, de un modo u otro, había aparecido ya en la obra de Augusto Monterroso, igual que lo seguiría haciendo después de esta novela. Armada como un mosaico a través del cual autor y lector tienen libre tránsito, en ella relucen las mejores cualidades del escritor guatemalteco, como son el humor, la parodia y -no menos importante- el respeto por quien ha de leer la obra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Augusto Monterroso

Lo demás es silencio

La vida y obra de Eduardo Torres

Índice

Epitafio

Primera parte: Testimonios

Un breve instante en la vida de Eduardo Torres

E. Torres, un caso singular

Recuerdos de mi vida con un gran hombre

Hablar de un esposo siempre es difícil

Segunda parte: Selectas de Eduardo Torres

Una nueva edición del Quijote

Carta censoria al ensayo anterior

Traductores y traidores

El pájaro y la cítara

Decálogo del escritor

Día mundial del animal viviente

El salto cualitativo

Ponencia presentada por el doctor Eduardo Torres ante el Congreso de Escritores de todo el continente celebrado en San Blas, S. B., durante el mes de mayo de 1967

De animales y hombres

Imaginación y destino

Tercera parte: Aforismos, dichos, etc.

Breve selección de aforismos, dichos famosos, refranes y apotegmas del doctor Eduardo Torres extraídos por don Juan Manuel Carrasquilla de conversaciones, diarios, libros de notas, correspondencia y artículos publicados en el suplemento dominical de El Heraldo de San Blas, de San Blas, S. B.

Cuarta parte: Colaboraciones espontáneas

El burro de San Blas (pero siempre hay alguien más)

Análisis de la composición «El burro de San Blas (pero siempre hay alguien más)»

Addendum

Punto final

Contracubierta de la edición original de Lo demás es silencio, a cargo del licenciado Efrén Figueredo

Bibliografía

Abreviaturas usadas en este libro

Créditos

Lo demás es silencio.

SHAKESPEARE, La tempestad

Epitafio*

AQUÍ YACE EDUARDO TORRES

QUIEN A LO LARGO DE SU VIDA

LLEGÓ, VIO Y FUE SIEMPRE VENCIDO

TANTO POR LOS ELEMENTOS

COMO POR LAS NAVES ENEMIGAS

* El padre Benito Cereno, cura párroco de San Blas tiene depositado, en la urna funeraria correspondiente, el epitafio de Eduardo Torres. Compuesto por el propio Torres, será grabado algún día en su lápida. Contra su deseo, casi todo lo suyo empieza a conocerse antes de su muerte, que esperamos aún lejana. Otros eruditos samblasenses consultados quisieron ver en este epitafio, aparte de las acostumbradas alusiones clásicas tan caras al maestro, una nota más bien amarga, cierto pesimismo ineludible ante la inutilidad de cualquier esfuerzo humano.

Primera parte

Testimonios

Un breve instante en la vida de Eduardo Torres

por Un Amigo*

Son las once y cincuenta minutos de la mañana de uno de esos días de verano tan abundantes en nuestra región.

En la espaciosa sala-biblioteca de la casa No. 208 de la calle de Mercaderes, de San Blas, S. B., muy al fondo, en un inconfortable sillón de cuero negro más que raído ya por el inexorable paso del tiempo y el incesante uso, pero aún en relativo buen estado de acuerdo con la digna pobreza de su actual poseedor, descansa muellemente sentado un hombre a todas luces incómodo, cuya edad debe de andar con seguridad alrededor de los cincuenta y cinco años, si bien a un observador poco atento podría parecerle quizá más o menos mayor, por la indudable fatiga.

Sólo un extraño tic de claro origen psicosomático que le hace contraer la mejilla izquierda cada quince o veinte segundos; tic, dicho sea de paso y por vía de mera información, popular en San Blas entero por los malévolos chascarrillos que originó en días más felices, pero que este ser ajeno a cualquier clase de envidia era el primero en celebrar; sólo ese tic, decíamos apenas unas líneas antes, interrumpe con intermitencias más bien raras la serena actitud pensante que se adivina en aquel rostro no sólo cetrino sino agitado en lo interior, en números redondos, por mil pasiones.

De cuando en cuando su fría mirada, difícil de resistir como muy pocas entre muchas, deja su acero y se evade del volumen que en ese momento lee, para después de breve instante ir a posarse ya sea vaga o bien meditativamente en un amarillento busto de Cicerón, que a su turno y a través de los siglos domina ahora con los ojos en blanco aquel amplio recinto de paredes cubiertas con libros delicadamente encuadernados en piel, la totalidad de los cuales, según es fama en los mentideros intelectuales de San Blas, ese hombre divagado ha leído por lo menos dos veces.

Su mente reposa entonces durante cortos momentos y un rictus de profunda amargura aflora en sus labios por demás delgados y, si uno se fija bien en las comisuras, tremendamente expresivos.

Por el alto y espacioso ventanal irrumpen en acelerado tropel varios rayos de sol, de los cuales cinco o seis han ido a anidar amorosamente en la altiva cabeza más bien encanecida de nuestro biografiado. Las diminutas partículas de polvo que pueden verse revolar al trasluz nos hablan, recordando a Epicuro, de la pluralidad de los mundos. Por si esto fuera poco, presidiendo ese extraño espectáculo, y enmarcado también por infolios de toda especie, puede contemplarse en la pared que da a uno u otro lado conforme se entra o se sale, un enorme retrato al óleo del objeto de estas líneas, pergeñadas con el temor propio de aquel que, como es mi caso, toma la pluma con el temor propio del caso.

Diez minutos después, la esperada Comisión de Notables de San Blas, compuesta en su mayoría por dos o tres intelectuales, algún poeta, dos comerciantes, y políticos de todas las capas sociales, hace su sorpresiva aparición justo a la hora convenida: las doce m.

Eduardo Torres (pues para decirlo sin rodeos el personaje que con tan trivial paleta he tratado de figurar a lo largo de estas páginas no es ni podía ser otro que él) los recibe, como es su inveterada costumbre, con afabilidad circunspecta, pensaríase ligeramente solemne. En esta forma abraza y saluda a cada uno por sus nombres de pila, entre los cuales resulta fácil observar que «Pancho» no es el menos común, y a todos ofrece gentilmente una silla, ora con un gesto, ora con otro.

Cuando los elaborados movimientos y ademanes preliminares propios de estas ocasiones han concluido, y cuando ya todos los visitantes descansan en sus asientos mientras acomodan un poco los cuellos con ademán nervioso, Eduardo Torres se dispone a escuchar y adopta una vez más esa actitud sosegada pero expectante que lo ha acompañado a través de su reconocida existencia.

Y en verdad que el momento no es para menos. Los emisarios, representantes de las fuerzas vivas del Estado, se miran casi al soslayo unos a otros, quizá turbados como nunca. Se escucha en el recinto, entre el aclarar de las gargantas y otros ruidos inherentes al caso, el vuelo de una mosca pertinaz que gira inquieta alrededor de la cabeza del marmóreo y difunto tribuno, testigo cercano, aunque ahora por desgracia mudo, de la escena.

En ese instante el Dr. Rivadeneyra, designado por lo visto, aparte de los discretos codazos que visiblemente sus compañeros le daban para animarlo, vocero de la Comisión, pide a Eduardo Torres con claras razones y encendidos elogios a su personalidad, honestidad y sapiencia, lo que San Blas en pleno sabe que va a pedirle en nombre del pueblo entero: que acepte la candidatura a Gobernador de nuestra más que sufrida entidad federativa.

Eduardo Torres escucha impasible su propio encomio. A no ser por el tic de marras conocido ya de nuestros lectores, diríase quizá metafóricamente que se ha vuelto de piedra. La rauda y bonita descripción de sus brillantes cualidades, así como la casi interminable enumeración de los males que desde el inicio de los tiempos aquejan a San Blas debido a la vesania de falsos gobernantes, a las inundaciones y a los caciques que semana a semana han hundido a nuestro Estado en la anarquía y el caos, lo dejan impertérrito, indiferente, sabiendo, como lo sabe por experiencia, que el principal enemigo de los poderosos, aunque oculto como todo lo falso y endeble, no es otro que su propio poder.

Desde atrás de la espesa y pesada cortina de tonos vagamente grisáceos en que me oculto pistola en mano, listo para repeler, antes que otra cosa suceda, cualquier sorpresiva agresión, veo cómo Eduardo Torres, apoyando las palmas de las manos en ambas piernas y ejerciendo con los brazos la necesaria presión sobre éstas para hacer más fácil la sencilla maniobra, en un gesto muy suyo, mirando como distraído al techo y silbando muy suavemente una tonada de moda, se pone de pie con lentitud, mira simultánea y fijamente a los ojos de cada uno de los miembros de la Comisión y, por último, utilizando como es su costumbre las razones más corteses, que ellos, se adivina, están dispuestos a aceptar de antemano con esa resignación que sólo puede dar el previo reconocimiento de lo irreparable, les responde sencillamente que no, que su misión es otra, y que ésta no consiste sino en difundir sin descanso las ideas, cualesquiera que éstas sean y dondequiera que se encuentren; en defenderlas como cumple a todo ciudadano, en el campo que a él en lo personal el destino le ha deparado, sin abandonar imprudentemente su legítima trinchera*; en atender sin desmayo la sed natural de saber que hasta el hombre o mujer más humildes traen a, y se llevan de, esta vida, pero sin pretender en ningún caso que dicha sed, por insaciable que sea, les otorgue derechos o prerrogativas que vayan más allá de la simple satisfacción de la misma, y barruntando a lo lejos la sospecha de que, irremediablemente, cualquier poder acarrea consigo una responsabilidad a todas luces ajena al ejercicio del pensamiento.

–Tate, tate, caballeros –les dice firme por último con el brazo ya en alto y el índice febrilmente agitado–; vámonos poco a poco. Sé, como ustedes, que la mejor manera de acabar con las ideas ha sido siempre tratar de ponerlas en práctica. Dejen ustedes que el libro cumpla la natural función que le está encomendada sin desviaciones ni halagos. Si el César, con todo lo poderoso que es, y retomando su papel o papiro, quiere leer, que lea. ¿Quién podría impedírselo? El mío es, por supuesto, señores, más modesto; y aun cuando veo en el generoso ofrecimiento de ustedes una especie de palma de la victoria sobre los vicios que aquejan a nuestro Estado, advierto que no debo convertirme temerario en el objeto de mi propia censura que, mutatis mutandis, castigat ridendo mores.

–Sean otros –continuó después de breve pausa acompañada de un suspiro–, quizá más afortunados o más aptos que yo, como Viro Viriato, que de la noche a la mañana se convirtió en un gran general, los nuevos Cincinatos o Cocles. Permítanme, pues, se lo suplico, no cruzar este Rubicón reservado históricamente a los Julios, y volver a mi retiro de siglos, desde el cual, lejos del mundanal aplauso, podré servir mejor a mis felices conciudadanos y vencer en mí mismo lo que todo clásico sabe que es lo más difícil de vencer en cualquier lid: la ambición y los halagos de la cosa pública. Prefiero mil veces ser como hasta ahora el tercero excluido y vivir a la sombra de la caverna de Platón o del árbol de Porfirio, que salir a la plaza del mundo a cortar falsos nudos gordianos ya no digamos con la espada, símbolo del poder que de ninguna manera me corresponde, pero ni siquiera con la modesta navaja de Occam, por afinada y sutil que ésta se suponga. Dixi.

A estas alturas sobra decir que tal respuesta (para no hablar ya del largo silencio que la siguió durante breves segundos), contada hoy en primera instancia y, por otra parte con tan escasa pluma por quien la presenció íntegra sin añadir o suprimir ni siquiera una coma, hizo salir a aquellos individuos cabizbajos y con la cola entre las piernas, como cuando en las tardes, a la luz mortecina del crepúsculo, el rebaño, que escucha atento la voz de los pastores, se va recogiendo paso a paso.

* En realidad Juan Islas Mercado, conocido también en San Blas por el apodo familiar de Lord Jim (clara alusión literaria a las iniciales de su nombre, que en San Blas por supuesto todos entienden y celebran), ex secretario privado de Eduardo Torres, quien desea así permanecer en el anonimato.

* La cátedra, el periodismo.

E. Torres, un caso singular

por Luis Jerónimo Torres

Contra lo que podría parecer por el extraño título de estos recuerdos, E. Torres no es un caso singular en el viejo terruño.

Por su inclinación a las letras clásicas, que llevó siempre con sofisticada afectación, por su sentido de la justicia, por su hombría de bien, rayana con un machismo bien entendido, reconocido ya por tirios y troyanos puestos de acuerdo por primera vez en la historia, E. Torres no se diferencia en nada de la mayoría de los directores de suplementos culturales al ofrecernos la lectura de obras y polémicas ajenas en cualquier caso a temas políticos que en el fondo corrompen, como quería Sócrates, a la juventud, y no hacen más que dividir a la izquierda y a la derecha, con el único resultado de que posteriormente ninguna de las dos sepa ya maldito lo que hace la otra.

Desde que E. Torres fundó el Suplemento Dominical de El Heraldo de San Blas, rotativo que, como la luz de esas estrellas que los astrónomos registran en su telescopio después de millones de años de extinguidas, sigue iluminando los hogares samblasenses aún después de quince o veinte minutos de leído, nuestro periodismo dio un gran vuelco al recoger en sus columnas, sin distinción de sexo, moral alguna o ideología, ya no sólo lo que nuestro Estado produce, sino los aportes de las nuevas generaciones de los alrededores, sin contar con la producción del samblasense de fuera y hasta del español o hispanoamericano de dentro, pues no todo ha de ser rencor con el pasado, rencillas mal entendidas y desestabilizadoras llamadas a saturarnos o a crear un caos artificial ahí donde ese caos existe ya en forma por demás natural y amena.

Por lo que a mí respecta, hace tiempo que abandoné San Blas y vivo aquí, en donde ejerzo el periodismo, no diré que sin eficacia, pero sí con modestia. Mis ambiciones de novelista y poeta quedaron atrás a medida que las necesidades económicas, los amigos demasiado amigos y cierta inclinación, para qué es más que la verdad, a la cantina, fueron poniéndolas en su verdadero lugar. Tal vez incluso como periodista no goce de mucho público, pero sé que no me faltan lectores. Del periodismo me gustan varias cosas, entre otras, la diversidad de temas que se puede abordar. Esto siempre le da a uno la oportunidad de ocuparse de cualquier cosa: un libro, un asesinato, un acto político y, de vez en cuando, la de celebrar a alguien que ha llegado más alto que uno y a quien uno trató más que de cerca, como es el caso ahora. Aunque aquí no se me permitió, me agrada también del periodismo la posibilidad de usar seudónimos. Durante mi carrera yo he usado varios, quizá decenas. A veces ni mis más íntimos amigos saben que de quien se están burlando cuando comentan conmigo determinado artículo, es de mí. Aparte de divertirme, esto me enseña dos cosas: una, a ser humilde; otra, que sólo el renombre de quien las emite hace que ciertas ideas valgan algo. De nada sirve declarar que el mundo es injusto si uno no ha adquirido el derecho de lanzar ese lugar común con la fuerza de una verdad recién descubierta. De esta manera, es probable que el lector encuentre aquí puras verdades sabidas que lo cansen desde la primera página, pues estarán dichas por alguien a quien jamás ha oído mencionar, sin contar con que probablemente todo se ha dicho ya de E. Torres.

Para documentar estos recuerdos, hace tres semanas me di una vuelta por San Blas, que no pisaba desde hacía años. En cortos ocho días me metí una tarde a la Municipalidad a buscar un acta (que no encontré), usé el Metro, escuché un concierto en Bellas Altes, recorrí dos museos, oí las conferencias del poeta famoso, vi una corrida de toros, fui a la casa alegre de otros tiempos, en donde dos antiguas amigas hicieron regocijadas remembranzas de Eduardo y del mambo, y visité a viejos conocidos que coincidieron en que yo estaba igualito que antes.

San Blas, ciudad grande con los encantos de un pueblo chico y al revés. Pensé cómo sería este lugar hace cuatrocientos cincuenta años, cuando el capitán Pedro de Enciso estaba seguro de que en el cerro llamado hoy San Blas (que después resultó ser una pirámide del más puro estilo quipuhuaca) se iniciaba una larga cadena de ricos yacimientos de oro, creencia que lo acompañó hasta la hora de su muerte (los niños de la escuela saben que antes de expirar atravesado por la espada de su entrañable amigo Luis de Olmedo, quien más tarde fue hecho ahorcar por Diego de Duero, muerto por pelota de arcabuz cuando la deserción de Fernando de Oña, fallecido a su vez a consecuencia de la gangrena producida por la puñalada que le propinó su cuñado el famoso regidor Velasco en ocasión del levantamiento de Anselmo de Toledo que culminó con el degüello de los diecinueve traidores que siguieron la suerte de su jefe García Diéguez de Paredes, natural de Huelva, el célebre «Manos de Plata», llamado así por su reconocida habilidad y buena mano para preparar el mejor chorizo de Huelva que se había comido en el Nuevo Mundo; los niños de la escuela saben, repito, que antes de expirar, Pedro de Enciso se incorporó trabajosamente en su lecho, tomó su espada tembloroso y señalando con ella hacia el Norte pronunció su famosa frase, constituida al mismo tiempo por sus últimas palabras, alargando lo más que pudo la segunda, como si con ello quisiera prolongar aunque fuera un instante la poca vida que le quedaba: «¡El oooooooooooooro!», frase que, aparte dos petos funerarios finamente labrados que encerraba la pirámide, nunca se justificó).

Así, por la alucinación de un moribundo, o sobre una ilusión a manera de primera piedra, al pie de aquel falso cerro fue fundada San Blas y bautizada tal en honor del santo del día, en el extenso valle llamado también de San Blas, pues parece que ni los compañeros de Enciso ni sus sucesores pecaban de imaginativos, y de esta manera tenemos que el riito que bordea la ciudad fue denominado desde entonces río San Blas, como hoy el ballet local se llama Ballet de San Blas; la ópera, Ópera de San Blas; y el campo de fútbol, el aeropuerto, la plaza de toros y el Estado mismo se llaman San Blas; o quizá los samblasenses hayan escogido en aquel tiempo y escojan aún para cualquier cosa este nombre por ser entre todos el más eufónico y fácil de recordar: San Blas, S. B.