0,99 €

Mehr erfahren.

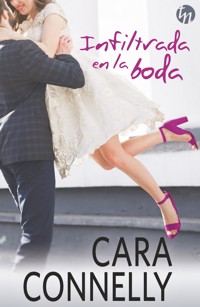

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Top Novel

- Sprache: Spanisch

Lo mejor de la boda Jan Marone había ido a Key West a una boda, pero descubrió que el hotel había cancelado su reserva. Aunque tenía que compartir una habitación diminuta con Mick McKenna, eso no iba a ser un problema. Mick era su mejor amigo, y no pensaba en ella "de esa manera"… ¿O sí? Cuando Mick la vio con aquel minúsculo bikini… cayó completamente rendido a sus pies. "El excelente estilo de Cara Connelly no deja de sorprender". Fresh Fiction

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2015 Lisa Connelly

© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Lo mejor de la boda, 222B - enero 2017

Título original: The Wedding Gift

Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Traductor: María Perea Peña

Imagen de cubierta: Dreamstime.com

I.S.B.N.: 978-84-687-9476-1

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

—Lo lamento, señora, pero no puedo hacer nada.

Jan Marone se retorció las manos.

—Pero si tengo una reserva.

—Sí, lo sé, la estoy viendo aquí mismo —dijo la recepcionista comprensivamente, mientras daba unos toquecitos en la pantalla del monitor con el dedo—. Le devolveré el dinero inmediatamente.

—No quiero el dinero. Quiero una habitación. Mi prima se casa mañana, y yo estoy invitada a la boda.

La muchacha extendió las manos.

—El problema es que una de las bañeras del piso superior se desbordó esta mañana y el techo se hundió sobre su habitación. No está disponible este fin de semana, y lo tenemos todo ocupado.

—Entiendo —dijo Jan, intentando mantener una actitud educada. El hecho de escuchar tres veces la misma excusa no le facilitaba aceptarla—. ¿Y en otro de los hoteles de la cadena?

—No somos parte de una cadena, sino un hotel único. Paradise Inn es el hotel más antiguo de la isla…

Jan alzó una mano. Ya se sabía la historia. Aquel establecimiento era único, y muy típico de Old Key West. Por esos motivos había hecho su reserva en él.

—¿Y no podría, al menos, conseguirme una habitación en otro hotel?

—Estamos en las vacaciones de primavera. Voy a hacer unas cuantas llamadas, pero… —la muchacha se encogió de hombros y señaló con un gesto la cafetera.

No parecía que la recepcionista estuviera muy preocupada, pero Jan sonrió de todos modos.

—Gracias, le agradezco que lo intente.

Se acercó con la maleta a la mesa del café y observó el vestíbulo con melancolía. Las ventanas y las puertas estaban abiertas y, con las mecedoras y los grandes maceteros de plantas, el exterior y el interior se confundían. Un aire húmedo y cálido entraba en aquel espacio, y su piel reseca por el ambiente de Boston lo absorbió como si fuera una esponja.

Para una mujer que no había salido nunca de Nueva Inglaterra, aquello eran unas vacaciones tropicales. Y se le estaban escapando de las manos.

Cada vez se sentía peor. Salió por una puerta lateral a un exuberante jardín de palmeras e hibiscos, con una catarata burbujeante.

Un paraíso.

Y en el centro había una piscina en la que flotaba perezosamente un metro ochenta de musculatura y piel bronceada.

Jan ignoró todo lo demás y observó al hombre. Tenía el pelo oscuro y espeso, la mandíbula marcada y una sonrisa en los labios. Y sus brazos, unos brazos perfectos, estaban extendidos a ambos lados de la colchoneta. Las puntas de sus dedos rozaban el agua.

Estaba completamente relajado; era la imagen de la placidez. Con solo ponerlo en un anuncio del Paradise Inn, las mujeres acudirían en masa. Los gais, también.

Aquel monumento alzó la cabeza, como si hubiera sentido que lo observaban, y sonrió.

—¡Eh, Jan, métete de una vez en el agua!

Mick McKenna. Su mejor amigo, su amigo de la infancia.

Él bajó de la colchoneta y salió de la piscina. El agua cayó desde las perneras de su bañador gris cuando caminaba hacia ella por el pavimento de losas de piedra.

Se detuvo ante ella y agitó el pelo como si fuera un perro labrador.

—¡Eh! ¿Es que nunca te cansas de eso? —preguntó Jan, sacudiéndose las gotas de agua de la camisa blanca de algodón.

Él soltó una de sus carcajadas, que siempre estaban llenas de alegría.

—No, nunca. Vamos, ponte el bañador. El agua está buenísima.

—No puedo. No tienen habitación para mí.

A él se le borró la sonrisa de los labios.

—¿Cómo?

—Ha habido una inundación —dijo ella, y se encogió de hombros como si no fuera una tragedia. Como si no llevara meses esperando aquel fin de semana con impaciencia.

—Tienen que tener otra habitación —afirmó Mick, y empezó a rodearla para ir a montar un buen lío a la recepción, estilo McKenna.

Ella lo agarró del brazo.

—Lo he intentado todo. Están buscándome una habitación en otro hotel de la isla.

Él se pasó la mano por el pelo.

—Quédate con mi habitación. Tú encontraste este hotel, y es estupendo. Tú eres la que deberías quedarte aquí.

—Ni hablar. No me voy a quedar con tu habitación.

No era tan patética como para eso. Mick sería capaz de darle hasta la ropa que llevaba puesta, cosa que literalmente había hecho más de una vez cuando eran niños, pero ella no iba a quitarle la habitación. Y él sabía muy bien que no iba a servirle de nada discutir. La decepción hizo que se le encorvaran los hombros, y apretó los labios mientras la miraba con consternación. Sus ojos eran más azules que la piscina que brillaba detrás de él.

Ella esbozó una sonrisa.

—¿Me dejas que vaya a tu baño?

—Claro.

Jan lo siguió al interior del hotel y, después de recorrer un pasillo corto, entraron a una habitación que estaba ocupada, en un ochenta por ciento, por la cama.

—Vaya. Las opiniones de Internet decían que las habitaciones eran muy pequeñas, pero… caramba.

Mick se encogió de hombros.

—¿Y quién viene a Key West a quedarse sentado en su habitación?

Mick siempre veía el lado más brillante de las cosas.

Jan echó un vistazo a su alrededor y vio los pocos lujos que proporcionaba el hotel: una modesta televisión de pantalla plana, un frigorífico pequeño, un escritorio diminuto que servía también de mesilla de noche y sobre el que había un reloj despertador y una lámpara. La maleta de Mick estaba abierta sobre un banco que había a los pies de la cama.

Jan pasó de costado por el estrecho espacio que había junto a la cama y entró en el baño, que debía de ser el más pequeño del mundo.

Todo estaba impecablemente limpio, pero, si hacía un movimiento brusco, saldría con moratones en las fotografías de la boda.

Se lavó las manos en el lavabo, que tenía el tamaño de una taza de té; mientras lo hacía, cometió el error de mirarse al espejo.

—Hola a la persona más pálida de todo Key West. Y qué pelo…

Después de pasarse seis horas en tres aviones distintos, tenía el moño aplastado como un plato de espaguetis.

Se soltó el pelo y se atusó las suaves ondas de color castaño. Aunque hubiera tanta humedad, iba a llevarlo suelto aquel fin de semana.

De hecho, iba a llevarlo suelto desde aquel preciso instante.

—Se acabó el moño.

Primer día del Plan de la Nueva Jan.

Cuando salió al dormitorio, se encontró a Mick tumbado en la cama, viendo la reposición de un capítulo de los Simpson.

—Estás mojando la cama —dijo ella, automáticamente.

—Después se seca.

Así era Mick; nunca se preocupaba por nada, mientras que ella siempre se preocupaba por todo. Sin embargo, iba a terminar con aquella forma de ser tan aburrida. No le sentaba bien en absoluto.

—Vaya, cuánto te ha crecido el pelo —dijo Mick.

—Eh… —murmuró ella, mientras se dejaba caer a su lado—. Es que el pelo crece.

—Me refiero a que nunca lo llevas suelto —respondió él. Tomó un mechón entre los dedos y lo acarició—. Qué suave.

Ella lo miró. Algunas veces, Mick la sorprendía. Eran amigos desde que, en la guardería, él había hecho llorar a Tommy Teeter por empujarla y tirarla de un columpio. Aquella amistad nunca había flaqueado, ni siquiera durante los años en que supuestamente los chicos y las chicas se odiaban, ni siquiera en el instituto, cuando él era quarterback y ella era un bicho raro.

Y, doce años después, él seguía siendo el capitán del equipo, por decirlo de algún modo. Era el capitán del cuerpo de bomberos, un auténtico héroe que acababa de recibir la medalla al valor y el agradecimiento eterno de una madre por haber salvado a su hija de ocho años.

Ella, por su parte, seguía luchando por dejar de ser un bicho raro, pero aún era demasiado delgada, demasiado pardilla, demasiado sosa como para ser otra cosa que su amiga, su colega.

Sin embargo, algunas veces… Algunas veces, cuando él la miraba como la estaba mirando en aquel momento…

No. Se quitó aquella idea de la cabeza. Ella no era el tipo de Mick. Y, en realidad, él tampoco era su tipo. Si alguna vez encontraba al hombre de su vida, sería abogado o contable, no alguien que arriesgaba la vida todos los días.

Su madre tenía la razón en eso. Sí, era una mujer controladora, neurótica y paranoica, por no mencionar que tenía miedo a volar, motivo por el que no estaba en aquella boda. Sin embargo, podía hablar con conocimiento de causa sobre las desventajas de casarse con un hombre que tuviera una profesión peligrosa.

Alguien llamó a la puerta. Mick se levantó de un salto y abrió. Allí estaba la rubia de la recepción.

—Hola, Barbie.

¿Barbie? ¿En serio?

Barbie pasó la mirada desde el pecho desnudo de Mick hasta sus labios.

—Hola, Mick —dijo, con la voz entrecortada.

Jan la saludó con la mano.

—¿Me estaba buscando? ¿Ha encontrado alguna habitación para mí?

Barbie apartó la mirada de Mick.

—Um… no. No hay habitaciones.

—¿En ninguna parte de la isla? —preguntó Mick—. Eso no puede ser.

—Lo siento muchísimo —respondió Barbie—. Todos los hoteles están completos desde hace semanas. Aunque alguien cancele su reserva, hay listas de espera. No puedo hacer nada.

—Gracias por intentarlo —dijo Mick, y derritió a Barbie con una sonrisa—. Yo voy a cederle mi habitación a Jan. Ya me las arreglaré.

Jan intervino al instante.

—Un momento…

Barbie la interrumpió.

—Yo tengo una habitación de invitados —le dijo a Mick—. Puedes quedarte en mi casa.

—No —dijo Jan, agitando la cabeza con vehemencia—. No, no, no y no.

Mick tenía el don de enfadar a las mujeres. No era completamente culpa suya, porque nunca hacía promesas. El problema era que a Mick le encantaban las mujeres y, sin poder evitarlo, siempre hacía que ellas se sintieran especiales; entonces, ellas empezaban a imaginar cosas. Al ver que él no encajaba exactamente con los planes que ellas habían hecho, las cosas iban cuesta abajo rápidamente.

Solo faltaba que Barbie apareciera hecha una furia en el banquete de bodas y le tirara la tarta a Mick a la cabeza. Julie la culparía a ella del desastre, porque Mick era su invitado.

Sin embargo, Barbie no tenía ni idea de nada de aquello, y abanicaba a Mick con unas pestañas tan largas como las de su tocaya.

—De verdad, Mick, no me importa.

—A mí, sí —dijo ella, en un tono más posesivo del que hubiera querido.

Mick debió de darse cuenta, porque giró la cabeza hacia ella, lanzándole una mirada tan azul que podía cortarle la respiración a cualquier mujer ingenua.

Pero ella no era ninguna ingenua. Llevaba con él toda la vida, y había visto cómo Mick aprendía a manejar su atractivo sexual; primero, en el instituto, blandiéndolo como un arma sin filo y, después, como si fuera un sable ligero.

En algunas ocasiones, como aquella, lo movía descuidadamente hacia ella.

Jan ignoró el pinchazo y tomó una determinación a favor de los novios.

—Muchas gracias —le dijo a Barbie—, pero Mick se queda aquí conmigo.

No. No era posible que Jan acabara de decir aquello.

Mick se quedó petrificado, como una estatua. Dios… Tres días y dos noches en aquella caja de zapatos… ¿con ella?

Imposible.

Abrió la boca para decirlo, pero volvió a cerrarla. Era evidente que a Jan no le parecía nada raro compartir habitación de hotel con él de una manera platónica, así que, si sus fantasías frustradas de conseguir desnudarla lo tenían subiéndose por las paredes todo el fin de semana, era problema suyo, no de ella.

Prefería cortarse el testículo izquierdo antes que herir sus sentimientos.

Barbie miró a Jan con cara de mal humor.

—Su maleta está en el vestíbulo. El hotel no se hará responsable si alguien se marcha con ella.

—Voy a buscarla —dijo Mick, y usó aquella excusa para escabullirse entre ellas hacia el pasillo.

Cuando llegó al vestíbulo del hotel, tomó un vaso de la máquina de agua, y le dio un buen trago para refrescarse la garganta reseca.

Dios Santo… Lo que menos necesitaba en aquel momento era compartir habitación con Jan. Llevaba enamorado de ella veinte años, mientras que ella lo había considerado siempre un amigo. Compartir cama con Jan iba a ser una tortura.

Y, por si fuera poco, el asunto no podía ser más inoportuno. Estaba volviéndose loco por el rescate, por aquel rescate que le había valido la medalla al valor.

Valor. Ja. La gente no pensaría que era tan valiente si supieran que tenía unas pesadillas horribles. O, más bien, siempre la misma pesadilla, una que se repetía todas las noches: la del techo que se hundía y caía a pocos centímetros de él.

Salvo que, en la pesadilla, el techo le caía encima. La llamarada le arrebataba de los brazos a la niña que estaba salvando y lo quemaba vivo.

Siempre despertaba gritando, con los pulmones abrasados, con la piel pegada a los huesos.

No era exactamente la mejor perspectiva para una noche inolvidable.

A pesar del calor, Mick se estremeció.

Barbie dijo su nombre, y se dio la vuelta con una sonrisa automática, una respuesta automática a la proximidad de los estrógenos. Ella debió de interpretarla como una invitación, porque le dio un golpecito en el pecho con un dedo.

—No parecía que estuvieras muy contento en la habitación —dijo ella.

¿Había sido tan obvio?

—Lo comprendo —continuó ella—. No quieres herir sus sentimientos. Pero, de veras, ¿vas a sacrificar todo tu fin de semana? —preguntó, mirándolo con sus ojos de color violeta, pestañeando lentamente—. Yo puedo enseñarte partes de Key West que los turistas no ven.

Por su tono de voz, podía deducirse que las partes que quería enseñarle estaban debajo de su vaporosa falda.

Lo cierto era que, en cualquier otro momento, habría aceptado su invitación. Pero aquel fin de semana, no. Para bien o para mal, iba a pasar todo el tiempo con Jan.

Y, justo en aquel momento, llegó ella para salvarlo, con las manos en las caderas, al estilo de una novia celosa.

—Demonios, Mick McKenna, es que no puedo dejarte solo ni un minuto —dijo, y fulminó a Barbie con la mirada.

Era un viejo truco que llevaban usando desde el instituto y que era muy efectivo a la hora de deshacerse de chicas que pensaban que podían apartar a Jan de un codazo para llegar a él.

Y él representó su papel. Le pasó un brazo por los hombros y se la llevó.

—Gracias por la oferta —le dijo a Barbie, mirando hacia atrás—, pero hemos venido a una boda. No tengo tiempo de hacer turismo.

Barbie arrugó la nariz.

—Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme.

Jan hizo un movimiento para salir de debajo de su brazo, pero él alzó la cabeza hacia la cámara de seguridad.

—Queremos que piense que somos pareja, ¿no?

Ella soltó un bufido.

—Es que no puedo llevarte a ningún sitio.

—Soy un pesado, ya lo sé —dijo él, tirando de su maleta, mientras caminaban abrazados hacia la habitación.

Cuando la puerta se cerró tras ellos, Mick volvió a cuestionarse su propia cordura.

Aquella habitación era diminuta, y el ligero perfume de Jan, el olor al champú de fresa que llevaba usando desde el décimo curso, impregnaba el ambiente de un modo inquietante para él.

Mientras que, para Jan, todo era de lo más normal.

Ella le dio un golpecito a la cama, y él subió la maleta al colchón. Se quedó a un lado mientras ella la abría.

—Deberíamos colgar los trajes de la boda en el baño —dijo—. Así se les quitarán las arrugas.

Entonces, tomó un vestido de flores y lo sacó, y él pudo ver lo que había debajo: bragas de encaje negro. Sujetador de encaje negro.

Se le salieron los ojos de las órbitas.

¡No!

Se suponía que Jan llevaba bragas de abuela y sujetadores de solterona, todo de algodón blanco, nada de encaje. Él estaba completamente seguro de eso.

Ella miró a su alrededor.

—¿Dónde está tu traje?

Él abrió la boca, pero no pudo articular palabra.

—¿Mick? Eh, no te estará dando un ataque, ¿no? ¿Puedes respirar?

Jan soltó el vestido y pegó la oreja a su pecho para intentar escuchar el funcionamiento de sus pulmones.

Su mejilla le abrasó la piel que tenía sobre el corazón.

Mick apretó los puños y miró al techo con resignación.

—Estoy perfectamente —dijo—. Hace veinte años que no tengo asma.

—Umm… sí, bueno, tus pulmones suenan bien —murmuró ella—. Pero te late el corazón como una locomotora.

Él dio un paso atrás para alejarse de su pelo suave, que le hacía cosquillas en el pecho.

Se golpeó contra la pared que tenía a su espalda.

Ella lo miró como si fuera tonto. Él vio las diminutas manchitas verdes que Jan tenía en sus ojos de color marrón.

—No tires abajo la pared —dijo ella—, o nos quedamos en la calle los dos.

Y se dio la vuelta, ajena a las emociones que se estaban adueñando de él.

—¿Dónde tienes el traje? —preguntó ella, de nuevo—. No me digas que no lo has traído.

Se inclinó sobre su maleta, y su trasero quedó a diez centímetros de su entrepierna, y Mick volvió a la vida.

Ya era suficiente tragedia haber visto su ropa interior. No era necesario que ella viera la de él.

Le apartó las manos de la maleta y la cerró.