Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Biblos

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

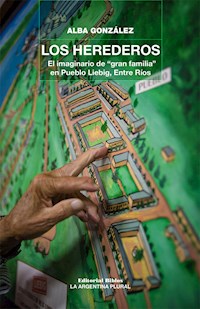

Este libro constituye el punto de llegada de un largo proceso de indagación situado en una pequeña localidad de la provincia argentina de Entre Ríos: Pueblo Liebig. El problema central que aborda es cómo, en un contexto de crisis, el pasado fue reinterpretado en clave de "gran familia" y actualizado en relaciones, prácticas y materialidades del presente. Para ello indaga en la construcción material y simbólica que sustentó este imaginario a lo largo de un dilatado proceso, analiza cómo operó en los discursos y prácticas de la Compañía Liebig's Extract of Meat Co. Ltd., de qué manera se constituyó en las memorias de los extrabajadores, y cómo impactó en los procesos de patrimonialización emergentes. En el análisis de estas cuestiones, el estudio reconstruye los modos en que convergieron distintas escalas "desde la microsocial de la experiencia familiar y local hasta la global o transnacional" en la estructuración de las memorias. Los herederos constituye una investigación rigurosa en la que se explora el cruce de los estudios de familia y "familia industrial", de empresa y poblados industriales, de memoria y de patrimonio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 578

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LOS HEREDEROS

Este libro constituye el punto de llegada de un largo proceso de indagación situado en una pequeña localidad de la provincia argentina de Entre Ríos: Pueblo Liebig. El problema central que aborda es cómo, en un contexto de crisis, el pasado fue reinterpretado en clave de “gran familia” y actualizado en relaciones, prácticas y materialidades del presente. Para ello indaga en la construcción material y simbólica que sustentó este imaginario a lo largo de un dilatado proceso, analiza cómo operó en los discursos y prácticas de la Compañía Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd., de qué manera se constituyó en las memorias de los extrabajadores, y cómo impactó en los procesos de patrimonialización emergentes. En el análisis de estas cuestiones, el estudio reconstruye los modos en que convergieron distintas escalas –desde la microsocial de la experiencia familiar y local hasta la global o transnacional– en la estructuración de las memorias.

Los herederos constituye una investigación rigurosa en la que se explora el cruce de los estudios de familia y “familia industrial”, de empresa y poblados industriales, de memoria y de patrimonio.

Alba González es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento-IDES, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flacso, diplomada en Constructivismo y Educación por Flacso, y profesora en Historia, egresada del ISP Dr. Joaquín V. González. Es docente en educación superior e investigadora del Centro de Investigaciones Sociales (Conicet-IDES).

ALBA GONZÁLEZ

LOS HEREDEROS

El imaginario de “gran familia” en Pueblo Liebig, Entre Ríos

Índice

CubiertaAcerca de este libroPortadaAgradecimientosPresentaciónIntroducciónCapítulo 1. Llegar a Pueblo Liebig1. Recorriendo el Pueblo2. Lo que va de ayer a hoy2.1. De pueblo privado a pueblo entrerriano2.2. De comunidad de trabajadores a multiplicidad de individuos3. Un pasado que no pasaCapítulo 2. Una compañía inglesa con nombre alemán1. Los orígenes2. La expansión3. Tierras en Argentina, Paraguay y África4. Lazos de carne, lazos de capitalCapítulo 3. Trabajar en Fábrica Colón1. La instalación de una fábrica en Entre Ríos2. El proceso industrial3. Procesando carne, tiempos y espacios4. Sindicalismo y conflicto obrero5. El fin del trabajoCapítulo 4. De mercancía a monumento, y viceversa1. En el principio fue el extracto2. Marketing y colonización3. Cómo alimentar a la clase obrera4. “Hecho en Gran Bretaña”… y consumido por sus tropas5. Modernidad, masificación y familia6. El producto como monumentoCapítulo 5. Un pueblo para una fábrica1. Liebig’s como arquitecto del espacio2. Habitar el Pueblo2.1. “Los ingleses”2.2. “Los correntinos”2.3. Hombres y mujeres “del Pueblo”Capítulo 6. Políticas sociales empresariales, paternalismo y Estado1. Las políticas sociales empresariales2. Un “paternalismo circunscripto”3. El Estado, ¿una presencia ausente?Capítulo 7. La construcción de una “genealogía fabril”1. Del trabajo de la carne al trabajo de la memoria2. El precursor3. La otra memoria4. El fin de una época, el comienzo de la “edad de oro”5. La memoria “enlatada”Capítulo 8. Historia de familia, historias de familias1. “Gran familia” y pequeñas familias2. Una familia “de estirpe”3. Una familia “del Pueblo”4. “Nosotros, todos obreros, siempre obreros”5. El linaje fabrilCapítulo 9. El pasado en el presente: la fábrica de memorias1. El espacio memorializado1.1. Las casas del barrio obrero1.2. La manga: la inscripción de la división1.3. Las otras marcas: en las calles y la capilla1.4. El corazón del Pueblo, el latido de las memorias2. Las operaciones de la memoria2.1. “Saltar la manga”2.2. “De las huelgas… no me acuerdo”2.3. Los de adentro3. Los “de afuera”Capítulo 10. La lucha por la “herencia”1. La pérdida del “padre”2. Marcas y contramarcas3. La herencia material4. Bien de familia5. Una herencia ambivalente6. Los usos de antañoEpílogoAnexo I. Corpus de fuentesAnexo II. PlanoReferencias bibliográficasCréditosAgradecimientos

Esta obra contiene la versión reformulada de mi tesis de Doctorado, realizada en el marco del Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). El posgrado constituyó un ámbito estimulante, cálido y exigente para el trabajo intelectual. Vaya entonces mi agradecimiento a sus autoridades, docentes, y a mis compañeras y compañeros.

Versiones de los diferentes capítulos fueron discutidas en el taller de tesis del posgrado, coordinado por Elizabeth Jelin y Sandra Gayol, y en el Grupo de Estudio y Trabajo sobre Mundos Laborales Contemporáneos del Programa de Antropología Social del IDES, coordinado por Patricia Vargas, quienes aportaron valiosas sugerencias e interesantes líneas para pensar.

La defensa de la tesis, en la que participaron Mirta Lobato, Mariela Ceva y Santiago Garaño como jurados, constituyó un espacio de intercambio amable y fructífero. Muchas de sus sugerencias fueron incorporadas al presente texto.

A nivel institucional y personal, quiero agradecer a mi directora de tesis, Elizabeth Jelin, quien me acompañó desde el inicio hasta este momento en que la tesis toma la forma de libro. La agudeza de su mirada, su generosa disposición y sus comentarios estimulantes resultaron determinantes para avanzar y concluir la investigación.

No menos importante fue la contribución del Ministerio de Cultura de la Nación que, mediante el premio obtenido en la convocatoria “Cultura investiga” financió la publicación de este texto junto con la Editorial Biblos.

Quiero reconocer también la colaboración de las autoridades del Museo de la Revolución Industrial (Fray Bentos), de la Biblioteca Fábrica Colón (Pueblo Liebig) en la persona de Susana Quarroz, de las directoras, docentes y estudiantes (antiguos/as y actuales) de la escuela Hipólito Vieytes (Pueblo Liebig) y a Adriana Ortea, directora del Archivo Marca Liebig que respondió incansablemente todas mis preguntas.

Agradezco a los/as entrevistados/as, quienes aceptaron generosamente dar su testimonio: los/as vecinos/as de Pueblo Liebig y los/as extrabajadores/as de Liebig’s Extract of Meat Company Limited y sus familias en primer lugar, que, siempre dispuestos, me abrieron las puertas de sus casas. En particular a María Cristina y Sofía Sandes, quienes compartieron conmigo libros, documentos y fotos familiares. También a los que fueron gerentes de Liebig’s y sus familiares, especialmente a David Cassels y Fernando Leri Frizza, a los exmayordomos Malcolm Pears, Thomas Martin, Peter Healey y Peter Beare, quienes me suministraron información crucial sobre la compañía y las estancias. Lo mismo que los exempleados de Liebig’s Juan Carlos Pigozzi, Pablo Smietano e Ignacio Barreto. A los exdirectores de la empresa, en la persona de John Stourton, y a sus descendientes, particularmente a Sam Carlisle, quien me proporcionó materiales de su archivo familiar. A todos doy las gracias por su permanente disponibilidad y colaboración.

Mi profundo reconocimiento a quienes en el transcurso de estos años me acompañaron en mi “pasión por Liebig”, leyeron mis borradores, me proporcionaron datos de los más diversos, recorrieron el pueblo conmigo y me ayudaron, cada uno a su manera (y a veces de maneras insólitas). En particular a John Adams, quien asumió como propio el desafío de recuperar la historia de la empresa y puso a mi disposición sus contactos en la Argentina e Inglaterra, y a la familia Mallea, que me alojó en Corrientes, abriéndome un nuevo campo de entrevistas.

Un especial gracias a “mis traductoras” de diferentes idiomas, lectoras y queridas amigas: Graciela Nouzeilles, Silvana Kesselman, Laura Nicoletti Altimari y Rosalía Montes.

A mis amigos/as y compañeros/as de trabajo que estuvieron atentos a todo lo que tenía que ver con Liebig y me lo enviaban. Alejandro López Chiodini, Bobby Peralta y Pablo Buján me acercaron bibliografía y elaboraron gráficos.

Finalmente quiero agradecer a mis padres, por el amor de cada día, y a mi preciosa hija Maite, a quien dedico, como el resto de mi vida, este libro.

Presentación

Este libro constituye el punto de llegada de un largo proceso de indagación situado en el contexto de una pequeña localidad de la provincia argentina de Entre Ríos, Pueblo Liebig. Una investigación que duró más de diez años y para la que realicé cerca de cien entrevistas.

El origen del proyecto con que este estudio comenzó a ser bosquejado se remonta al trabajo de campo realizado durante la elaboración de mi tesis de Maestría.1 Fue en el transcurso de esa investigación cuando, a partir de las entrevistas llevadas a cabo en Pueblo Liebig, advertí el enorme peso que en los discursos de muchos de sus habitantes tenía la presencia del pasado. Un pasado que yo en principio desconocía y que se vinculaba con la historia de una fábrica de carne instalada en el lugar por la empresa Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd., a principios del siglo XX. Esa preocupación estructuró entonces mi tesis de Doctorado y constituyó la base de este texto.

La desaparición de la firma Liebig’s en 1980 y el cierre definitivo del establecimiento fabril, en un contexto de políticas neoliberales, no solo aumentaron la desocupación en la zona sino que terminaron con una forma de vida que estructuraba a la comunidad alrededor de la experiencia del trabajo. En ese escenario, las miradas de un grupo de habitantes de Pueblo Liebig, extrabajadoras y extrabajadores, se orientaron al pasado, y lo poco que quedaba de este (los restos de la fábrica, el original emplazamiento del pueblo, los recuerdos) intentó ser resignificado como “patrimonio” para promover una vía alternativa de subsistencia económica a través del turismo.

Las problemáticas que guiaron la investigación partieron de la perplejidad que me generaron las primeras entradas al campo: las entrevistas ponían de manifiesto, una y otra vez, la nostalgia por “los tiempos de la Liebig”2 y se reiteraban las metáforas familiares para explicar tanto el pasado como el presente. Había también una llamativa ausencia de recuerdos sobre los conflictos sindicales.

Me encontré entonces indagando los mecanismos a través de los cuales, en una compleja dinámica entre memoria y olvido, se decodificó el pasado de Pueblo Liebig; cómo, a través de diferentes etapas y procesos históricos, se construyeron identificaciones sociales vinculadas al imaginario de “gran familia” y cómo ese imaginario, en un contexto de desindustrialización, incidió en los procesos de patrimonialización en la comunidad.

Mirado “desde afuera”, se podría describir a Pueblo Liebig tal como lo hace el protagonista de un cuento de la escritora argentina Beatriz Actis:

Liebig, un espacio sin tiempo, un pueblo muerto. O como Horacio diría con aire de misterio: es la mitad de un secreto, es un pueblo muerto que revive para las vacaciones y que les vende a los turistas su propia agonía detenida en el tiempo: “Pasen y vean, aquí hubo unos cuantos ingleses explotadores, aquí hubo un falso pasado de esplendor. Hoy somos nada”.3

Pero difícilmente los habitantes actuales de Pueblo Liebig puedan sentirse representados en esta caracterización. Y ello por varias razones.

A pesar de tener pocos habitantes, a pesar de que ya no funciona la fábrica, a pesar de los que se fueron, a pesar del silencio de las tardes, los liebileños no sienten que habitan un “pueblo muerto”. Allí viven hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños que cada día se despiertan, van a la escuela y a sus empleos –la mayoría fuera del Pueblo–, hacen las compras y conversan en la calle, en la biblioteca, en el centro cívico sobre cómo seguir viviendo ahora que, hace más de treinta años, no hay trabajo en el Pueblo.

A mediados de la década de 1980, la producción de un ciclo televisivo llegó a filmar a Pueblo Liebig.4 Según cuentan los vecinos, sábado tras sábado esperaron con ansias la emisión del programa que, cuando se difundió, los llenó de “sorpresa” y “estupor”: mientras la cercana localidad de San José era presentada como un ciudad pujante a partir del trabajo de “gringos laburantes” (y en San José, “gringos” son los suizos o los italianos, no los ingleses como en Liebig), el Pueblo era mostrado como “una ruina”, “un pueblo fantasma” que había sido explotado y expoliado por una empresa extranjera. La humillación y la amargura fue generalizada: “Solo mostraron las partes feas del Pueblo, las ruinas, que es cierto que las hay, pero también hay otras cosas”, se lamentaba una vecina.

A esta emisión, un conjunto de liebileños de las más antiguas familias de extrabajadores contestó con una carta abierta:

Durante el programa se pretendió formar una falsa idea de un pueblo destinado a sucumbir entre las ruinas de lo que otrora fuera un poderoso imperio fabril, mostrando imágenes de abandono que, si bien existen, “no” son consecuencia del cierre del frigorífico.

El deterioro que aparecía en las imágenes no era, según subrayaban, responsabilidad de Liebig’s; al contrario, era la empresa la que les había dejado todo lo que hoy tenían, que se ocupaban de detallar exhaustivamente. El siguiente fragmento, parte del extenso texto difundido en un periódico zonal, constituye un primer indicio de cómo en las memorias de sus firmantes se engarzaba el parentesco literal y el metafórico. También, del poder de las metáforas familiares para producir y reconstruir imágenes sobre el pasado y proyectarlas hacia el futuro.

Tras las crisis, las angustias, las despedidas de aquellos que se marchaban con sus penas a cuestas, dejando el alma en el pueblito, y la resignación de aquellos que se quedaban con los puños apretados de impotencia, renació la calma. El pueblo entero comprendió que desde ese momento iba a caminar solo, sin sostenes ni ayuda.

Y lo logramos. Porque si existió el paternalismo, no fuimos considerados siervos ni fue descuidada nuestra educación. Porque no nos aislaron, sino que nos integraron al mundo. Y, aunque vacilantes al principio, supimos salir adelante, porque nos habían enseñado a hacer uso de nuestra fuerza y de nuestra inteligencia. […]

Porque aquí nacieron nuestros padres, crecen nuestros hijos, están nuestras raíces y nuestro porvenir, los habitantes de Liebig queremos elevar nuestra voz para hacer saber que, a pesar de aquellos que se empeñan en mostrar el lado negativo de las cosas, seguiremos luchando para mantener bien alto el honor de ser llamados sus hijos.5

Con esta carta abierta, un nutrido grupo de habitantes difundió en el espacio público su memoria del pasado del Pueblo y de la empresa que lo había creado. Si bien reconocían la “impotencia” –y este término vuelve a aparecer reiteradamente– que generó el cierre de la planta, dejaban sentada la decisión de no transformarse en un pueblo “fantasma”.

En Pueblo Liebig ni siquiera los muertos son espectros, ya que son convocados diariamente por la memoria. Las imágenes de que está hecha esta memoria, que una vecina publica cada día en su Facebook6 –para los que no están, para los que dejaron “el alma en el pueblito”–, son constantemente restituidas a la vida a través de un ejercicio tenaz que dice “todavía estamos aquí y queremos seguir estando”.

Retomando el cuento de Beatriz Actis, tampoco podría decirse que Pueblo Liebig es un “espacio sin tiempo”, sino que, al contrario, en él confluyen muchas temporalidades a través del trabajo de la memoria. El tiempo constituye un elemento central en los relatos de los antiguos trabajadores y trabajadoras, es el eje temporal “antes-ahora” el que los estructura y, a través de la comparación del presente con el pasado, la vida en el poblado adquiere sentidos, cualidades y valoraciones. Es, significativamente, el “antes” –cuando estaba “la Liebig”– el que ocupa el lugar prioritario en los recuerdos. Ese tiempo, paradójicamente el más alejado en términos cronológicos, es sin embargo para muchos el más cercano afectivamente. Es “la época de la Liebig” el pasado más “presente”, no solo para los “viejos” que se jubilaron cuando aún estaba la empresa, sino también para la generación que sufrió la desaparición de la fuente de trabajo, y para varios jóvenes que no conocieron la vida “cuando todos teníamos trabajo”, pero cuyas vivencias les fueron transmitidas por sus familias y por la escuela, y cuya materialidad los rodea en el transitar cotidiano.

La calificación de “ingleses explotadores” del relato de Actis, finalmente, pocos extrabajadores la suscribirían. Varios años de entrevistas se sucedieron sin haber escuchado ni una vez algo parecido. Todo eran loas a los patrones ingleses. No encontraba a nadie que los criticara, y para mí eso era imposible. ¿Qué pasaba con la lucha de clases, con la resistencia obrera, con el combate contra la patronal extranjera? Todo lo que había leído en relación con las condiciones de trabajo y el conflicto obrero en la industria cárnica ¿dónde estaba? Una de las entrevistas me dio esperanzas al iniciarse con la frase “Yo a los ingleses los odio…”, pero terminó con un descorazonador (para mí) “… pero por las Malvinas”. ¿Había quedado alguno de los/las extrabajadores/as que dijera algo distinto?

Un día, mientras hablaba con la directora de la escuela, alguien que no era “del Pueblo”, dijo con displicencia: “Yo no entiendo ese amor a los patrones…”. Yo tampoco, pensé. Y así comenzó este libro.

Estructura del libro

El cuerpo del texto se abre con una introducción donde se define el problema central de la indagación y los principales núcleos de abordaje. Se explicitan también las perspectivas teóricas y conceptualizaciones que abonaron la investigación.

A continuación se desarrollan diez capítulos que, en líneas generales, reproducen el itinerario de esta indagación. El abordaje metodológico del trabajo con las memorias, desde una doble perspectiva: como “fuente” y como fenómeno social, atravesó la totalidad del proceso de investigación; no obstante, la escritura da cuenta, a lo largo de los distintos apartados, de un crescendo de la última perspectiva en detrimento de la primera, con el fin de abordar centralmente los procesos de reconstrucción de las distintas memorias desplegadas por los sujetos en la producción de un imaginario “familiar”.

El capítulo 1 recoge mis primeras impresiones sobre Pueblo Liebig y señala las perplejidades y los interrogantes iniciales. Describe también las características principales de la localidad y sus trasformaciones desde los inicios del siglo XX.

En el capítulo 2 reconstruyo los orígenes de la compañía Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd., estudio las conexiones transnacionales que la caracterizaron, sus políticas de expansión y decisiones estratégicas de inversión, así como las vinculaciones que unieron a sus directivos.

En el capítulo 3 examino el proceso de instalación de Fábrica Colón, la planta cárnica de Liebig’s, las características de la producción y del trabajo de la carne y sus implicaciones en la experiencia laboral de hombres y mujeres. Luego, abordo los aspectos principales del conflicto laboral y reconstruyo la génesis de la sindicalización en el establecimiento. Por último, estudio el proceso de clausura de la fuente de empleo.

El capítulo 4 se destina a rastrear la historia de los productos industrializados por Liebig’s, y los procesos simbólicos de atribución y sedimentación de sus significados a nivel global y local.

El capítulo 5 considera las acciones de proyección, diagramación y construcción con las que se constituyó Pueblo Liebig a partir de una “arquitectura empresarial”, en el contexto de los debates de la época. Luego, examino la estructura del poblado y lo exploro como “espacio”, analizando las prácticas y experiencias que remitían a las distintas formas de habitarlo en el pasado.

El capítulo 6 se abre con el análisis de las políticas sociales empresariales desarrolladas por la corporación; seguidamente, caracteriza el paternalismo empresarial y sus impactos en la experiencia cotidiana de los habitantes de Pueblo Liebig. Finalmente, examina el rol del Estado en la vida de la localidad.

Los dos capítulos que siguen se abocan al análisis de la construcción mnemónica del imaginario de “gran familia”. El capítulo 7 estudia el surgimiento de los procesos de memoria en Pueblo Liebig, sus protagonistas, y las distintas fases o etapas en que tomaron estado público, al mismo tiempo que las dinámicas de confrontación. El capítulo 8 explora el imaginario de “gran familia” a partir de las historias familiares escritas y narradas y de los repertorios fotográficos autorreferenciales. Finalmente aborda la construcción de un “linaje fabril”.

El capítulo 9 está dedicado al examen de los procesos simbólicos que construyeron lugares, paisajes y territorialidades. Se analizan las formas en que se materializó la memoria en la organización del espacio a partir de procesos de marcación pública y las disputas que se originaron en torno a esas marcas. Se da cuenta también de las operaciones a través de las que se construye una versión del pasado cristalizada como “memoria oficial”, y las inclusiones/exclusiones a partir de las que se constituye un “nosotros”.

El último capítulo aborda centralmente los procesos de activación patrimonial y su vinculación con el imaginario de “gran familia” a través de la resignificación del patrimonio como herencia.

El cuerpo del texto se cierra con las principales conclusiones a las que he arribado tras la investigación.

Preceden a las referencias bibliográficas dos anexos: en el primero se listan las fuentes utilizadas en el estudio, el segundo incluye un plano de Pueblo Liebig donde se señalan las zonas comprendidas en la Declaración de Bien de Interés Industrial Nacional de 2017.

1. “Escuela y patrimonio local: activación en contextos de vulnerabilidad social”, tesis de Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 2010.

2. Las palabras y frases entrecomilladas y en bastardillas corresponden a dichos textuales (orales o escritos) de los nativos, término que se utiliza en su sentido antropológico.

3. El cuento se titula “Liebig” y forma parte del libro Lisboa publicado por Editorial Municipal de Rosario en 2009.

4. Historias de la Argentina secreta, ciclo que se emitía por ATC, conducido por Roberto Vacca.

5. Carta abierta de los vecinos de Pueblo Liebig publicada en el diario La Calle, Concepción del Uruguay, 28 de septiembre de 1988.

6. Nota aparte merece el trabajo con las fotos y los comentarios publicados en Facebook en este estudio. Dado que es un recurso relativamente reciente, se ha tomado la decisión metodológica de utilizar exclusivamente aquellas páginas de acceso público para resguardo de la privacidad. Se debe aclarar también que, a través del tiempo, especialmente desde 2015, se ha ido restringiendo el acceso en algunos perfiles y se han dado de baja algunos Facebook o parte de los contenidos publicados, por lo que algunos comentarios o fotos no están disponibles actualmente. En su reproducción se ha explicitado la fecha de acceso, se ha corregido la ortografía, puntuación y uso de mayúsculas y se han completado las abreviaturas para facilitar la comprensión del sentido.

Introducción

El problema central que aborda este libro es cómo, en un contexto de crisis, el pasado de Pueblo Liebig fue reinterpretado en clave de “gran familia” y actualizado en relaciones, prácticas y materialidades del presente. Para ello indaga en la construcción material y simbólica que sustentó el imaginario1 de “gran familia” a lo largo de un dilatado proceso histórico, analiza cómo operó esta representación en los discursos y prácticas de la compañía Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd., de qué manera se constituyó en las memorias de muchos extrabajadores y extrabajadoras, y cómo impactó en los procesos de patrimonialización emergentes, ligados a la idea de “conservar” y valorar lo que los actores consideran su “herencia”.

En el análisis de estas cuestiones, el estudio identifica los distintos soportes en que se plasmó, vehiculizó y transmitió el imaginario de “gran familia” y el proceso de selección de los referentes del pasado para dar cuenta de esa identidad. Reconstruye también las maneras en que convergieron distintas escalas –desde la microsocial de la experiencia familiar y local hasta la global o transnacional– en la estructuración de las memorias y las prácticas sociales localizadas en un espacio social específico. Finalmente, da cuenta de las formas y contextos en que se enfrentaron distintas versiones del pasado, y cómo se conformó una memoria hegemónica que construyó los referentes de identidad que instituyeron una determinada imagen del “nosotros” y de Pueblo Liebig.

Esta investigación se sitúa en el cruce entre diversos temas y abordajes, por lo que requirió el análisis de literatura vinculada con diferentes campos: los estudios de familia y “familia industrial”, de empresa y poblados industriales, de memoria y de patrimonio.

1. Estudios sobre familia y “familia industrial”

Entre los estudios de familia, la investigación es especialmente tributaria de los aportes de Elizabeth Jelin (1998), Jean-Paul Zúñiga (2000), Marcela Nari (2004), Isabella Cosse (2006, 2008) y Beatriz Bragoni (2006). En la literatura académica se utiliza la categoría “familia” en sentido estricto en relación con la esfera de la reproducción social, pero también se emplea por extensión para analizar prácticas sociales y representaciones en ámbitos “extrafamiliares”.2 Aquí toma especial relevancia su empleo en los estudios sobre comunidades creadas en torno a establecimientos industriales, donde la estrecha relación entre fábrica y poblado producía una intersección de relaciones familiares y laborales (Barbero y Ceva, 1997, 1999, 2004; Neiburg, 1988; Ceva, 2008, 2010; Russo, 2009; Balladares, 2009; Lupano, 2009).

El uso de las metáforas familiares tanto en la literatura como entre los/as entrevistados/as exigió explorar qué literalidad había por debajo de ellas, en otras palabras, si existían además lazos de sangre que unieran a esta “familia”, tomando en cuenta que estos, además de las metáforas del parentesco, constituyen poderosos medios emotivos utilizados como “formas de asociación o marcadores de los límites inclusivos o excluyentes en el proceso de construcción de identidad y en la resolución de conflictos” (Da Silva Catela, 2000: 73).

Esta indagación propone una mirada que permita desnaturalizar e historizar la construcción del imaginario de “gran familia” –en su dimensión material, simbólica y afectiva– en un intento de despojar al término del sentido común con que suele utilizarse, a veces en la literatura y generalmente por parte de los nativos. Las referencias a la familia están muchas veces marcadas por una resonancia de proximidad, armonía y afecto que invisibiliza las desigualdades, las relaciones de poder y los conflictos (Jelin, 1998: 26).

2. Estudios sobre empresa, paternalismo y poblados industriales

En los estudios de empresa, la relación entre esta y la familia ha tenido gran desarrollo desde hace años. Existen indicios suficientes de la importancia de los vínculos parentales y amicales en la génesis y reproducción de las firmas y en las estrategias económicas.3 En este sentido, la vertiente social de la microhistoria italiana y el microanálisis (especialmente Levi, 1990), la economía política polanyiana (en particular Polanyi, 1976, 2007) y la antropología proporcionaron conceptos y problematizaciones que permitieron advertir el peso de las dimensiones social y cultural en la dinámica, el comportamiento y las estrategias familiares y empresariales.

Para el análisis empresarial resultó indispensable retomar los aportes de los estudios sobre firmas familiares (Cabrera Suárez y García Falcón, 2000; Colli, Fernández Pérez y Rose, 2003, Fernández Pérez y Lluch, 2015), los de redes sociales en empresas (Barbero y Ceva, 2004; Ceva, 2010), de estrategias y redes familiares (Adler Lomnitz y Perez Lizaur, 1998; Bragoni, 1999, 2006), de condiciones y proceso de trabajo en las fábricas (Lobato, 2004, 2007; Elisalde, 2004), de ideologías empresariales (Barbero y Ceva, 1997) y de empresa y género (Lobato, 1990).

Para caracterizar a la firma Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd. nos interesa, entre las posibles categorías que podrían discutirse para el caso (empresa multinacional, transnacional, grupo económico, free standing company4), la de “empresa familiar”. Por un lado, porque es la que mejor se adecua a los objetivos que se propone el presente estudio; por otro, porque es la noción que se utiliza en el discurso de la propia compañía y en los testimonios de los exdirectivos o sus descendientes, que ponen el acento en la genealogía familiar de la que forman parte; finalmente, en el hecho de que hasta la década de 1970 integró el board de Londres por lo menos un miembro de la familia fundadora.

En el contexto de este tipo de firmas, una categoría medular del estudio es “paternalismo” como modo de gestión empresarial, y su análisis es tributario de una amplia bibliografía. Su complejidad ya fue señalada por Edward P. Thompson (1984: 19-20) con relación a la utilización problemática de un término que remite a un modelo de orden social “visto desde arriba” y cuyo uso tiene “implicaciones de calor y de relaciones personales que suponen nociones valorativas”. Por su parte, Gérard Noiriel (1988) advierte que se trata de una noción cargada de connotaciones peyorativas a partir de su utilización por los portavoces del movimiento obrero a fines del siglo XIX.

El término ha sido utilizado por diversos autores para identificar un modelo de política empresarial que pretendía incidir tanto en la esfera de la producción como en la de la reproducción de la mano de obra, a través de la incorporación de obras sociales que incluían la puesta a disposición de los trabajadores de viviendas, servicios e instituciones.

Entre los autores que trabajan esta categoría están los que, vinculados a los discursos foucaultianos (Foucault, 2003), visualizan al paternalismo como una estrategia patronal para el control y disciplinamiento de la mano de obra a través de una serie de prestaciones sociales y de prácticas moralizantes (Sierra Álvarez, 1984, 1985, 1990; De Gaudemar, 1991). Estas perspectivas, centradas fundamentalmente en la estructuración de las relaciones sociales a partir de políticas empresariales que aseguran el flujo constante de la fuerza de trabajo y el desarrollo eficiente de la producción, destacan los mecanismos de la disciplina que parecerían invadir hasta los ámbitos más privados de los trabajadores. Sin embargo, la literatura ha destacado también, en el marco de gestiones empresariales paternalistas, la agencia de los trabajadores a través de distintas formas de cooperación, consentimiento y/o negociación para maximizar los beneficios, y de resistencias, traducidas en quejas, pequeñas rebeliones de la vida cotidiana y luchas sindicales (Bertucelli, 1999; Barbero y Ceva, 1999; Palermo, 2012, Lemiez, 2013).

Gérard Noiriel (1988) ha puesto de manifiesto que las mutaciones que acompañaron el inicio del siglo XX incidieron en el diseño de nuevas formas de control totalizadoras, que no se explican solo por razones disciplinarias. En esta nueva etapa, la autoridad del patrón ya no se da por sentada, sino que hay que acudir a otros mecanismos –sobre todo los simbólicos– para legitimar su poder. Federico Neiburg (1988), en esta línea, analiza las relaciones paternalistas en el contexto de un sistema organizado jerárquicamente como relaciones personalizadas cuya manifestación se encuentra en la presencia predominante de la figura del patrón en el vínculo entre trabajadores y empresa.

Algunos autores como José Luis García García (1996) prefieren hablar en términos de “prácticas paternalistas”, poniendo el énfasis en acciones específicas llevadas a cabo por la empresa con el objetivo de producir consenso, desvinculándolas de las estrategias específicas de control, mientras que otros estudios destacan a la vez el costado benefactor y el componente autoritario de estas prácticas (Badaloni, 2007, 2011; Simonassi, 2007).

Estas diferentes interpretaciones reflejan la diversidad de puntos de vista de los autores, como también la multiplicidad de contextos y períodos en los que se aplica la categoría. En este estudio se considera que en el paternalismo se entrelazan intrínsecamente el disciplinamiento y las políticas sociales empresariales. Es en este sentido, en el que el control y los “beneficios” no actúan en forma excluyente y donde el consenso y la percepción de la “conveniencia” por parte de los trabajadores juegan un papel tan importante como el de la imposición empresaria, que la noción de paternalismo adquiere su significación.

Otro tema relevante en esta obra es el de los poblados industriales.5 Estos constituyen emprendimientos de iniciativa empresarial donde se asociaba estrechamente –tanto desde el punto de vista espacial como social– fábrica y vivienda, dando origen a un grupo poblacional que giraba en torno a un establecimiento fabril. El tipo de emprendimiento diseñado por Liebig’s, caracterizado por el aislamiento, la inexistencia de fuentes de empleo alternativas y la propiedad de las viviendas por parte de la empresa, se acerca al “sistema de fábrica con villa obrera” que estudió Sérgio Leite Lopes (1979, 1988, 2011) para las industrias azucareras y textiles de Brasil y retoman, para casos argentinos, Federico Neiburg (1988), Marcela Brac (2011), Hernán Palermo (2012), Griselda Lemiez (2013). En este modelo, donde la empresa creaba un mercado de trabajo antes inexistente, se delimitaba un sistema social en el que las relaciones entre los trabajadores y la firma no se restringían a lo estrictamente laboral, sino que la compañía tendía a dominar y controlar todas las esferas de la actividad de los obreros, incluyendo la vida cotidiana de sus familias. El caso de Liebig’s se distancia levemente de este patrón en el hecho de que existía en la zona, antes de su instalación, un establecimiento saladeril con una población de potenciales trabajadores.

Sin embargo, la categoría “sistema de fábrica con villa obrera”, que destaca la necesidad de contar con trabajadores disciplinados y donde es clave la relación entre trabajo y vivienda, adquiere relevancia en el presente caso, especialmente en lo que se refiere a la importancia central de la posesión de una casa.

3. Estudios sobre memoria

Los estudios sobre memoria constituyen un insumo nodal en esta investigación, que considera que las memorias aparecen “en presente” y con vistas a un cierto horizonte de futuro, hablan de la situación actual y de las propias expectativas. También, que se elaboran en forma dinámica e intersubjetiva y se modifican con relación a vivencias individuales, pero en diálogo con las memorias de otros, que se comparten o confrontan de acuerdo con las propias subjetividades y horizontes temporales, constituyéndose en un campo siempre en disputa.6

La memoria, como proceso activo de reconstrucción simbólica y elaboración de sentidos del pasado, ha sido abordada metodológicamente de acuerdo con una doble perspectiva: como “fuente” y como fenómeno social.

En el primer caso se utilizó como herramienta para recabar información, como recurso para la investigación histórica; un uso, podríamos decir, de carácter “instrumental”. Como subraya Elizabeth Jelin (2002), la memoria permite obtener y construir “datos” sobre el pasado, con la convicción de que lo que “realmente ocurrió” incluye las dimensiones subjetivas de los actores sociales y los procesos interpretativos, la construcción y selección de información y la elección de las propias estrategias narrativas. El trabajo con las memorias permitió reconstruir hechos y experiencias a los cuales era imposible acceder a partir de otro tipo de fuentes –ciertos aspectos de la vida cotidiana, de las dinámicas y subjetividades colectivas y de la conflictividad social–, siempre teniendo en cuenta los resguardos metodológicos específicos.7

En el segundo caso, las memorias fueron utilizadas como fenómenos históricos en sí mismas, fuente de representaciones y significados sobre el pasado y el presente a partir de los cuales, como señala Ludmila da Silva Catela (2011), se puede explorar la génesis social del recuerdo como problema, y pensarlas como instrumentos de reconstrucción de identidad. En este sentido, las memorias constituyeron una fuente crucial aun en sus alteraciones, desplazamientos y negaciones. Fueron justamente muchas de esas tergiversaciones y omisiones las que abrieron la puerta a algunos de los planteamientos más fértiles de esta producción.

En este caso, las memorias no se construyen solamente –ni son analizadas exclusivamente– en las relaciones que se establecen entre los sujetos locales, sino que se entraman con la de antiguos trabajadores que ya no viven en Pueblo Liebig, poniendo en tensión la relación entre territorialidad y experiencia vivida. Así, la misma comunidad se transforma en pregunta de investigación: no se la considera un espacio preexistente, sino que se define con relación a los sentidos que le otorgan en el presente los actores sociales. La construcción de comunidad, como señalan Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (2003), está sujeta a intereses locales y de poder que se imbrican con las jerarquías establecidas en las memorias acerca de quién es quién; de ahí la necesidad de indagar qué es lo que unifica y diferencia “dentro” de la comunidad, así como las formas de articulación que se generan.

La indagación atiende al carácter plural de las memorias, a sus cambios a lo largo del tiempo, a sus diversos “usos” y a los conflictos que generan por lograr la visibilización en el espacio público y la legitimidad de una cierta versión del pasado. Memorias de las que forman parte tanto los recuerdos como los olvidos y los silencios, que se activan en contextos específicos y que se encuadran a través de la interacción y la acción de “emprendedores”. Memorias que se vehiculizan a través de diversos soportes y disparan sentidos disímiles en distintos momentos; que se cristalizan en determinadas situaciones, se transforman, unas en hegemónicas y otras se vuelven subterráneas. En consecuencia, las estrategias de análisis incluyeron el abordaje de los procesos de memoria en escenarios de lucha acerca de los sentidos del pasado, y la reposición de su historicidad.

El examen del pasado como construcción cultural sujeta a los intereses del presente en que las memorias se expresan llevó a considerar las formas en que distintas temporalidades convergen en la restructuración de las memorias. Como sostiene Jelin (2002), aunque el sentido común propone que al pasar el tiempo lo que está más lejano en términos cronológicos tiende a olvidarse, no siempre ocurre así. En determinadas coyunturas, especialmente las de crisis, los actores sociales persisten en insistir en la presencia del pasado. En esos contextos se hace necesario replantear las maneras de interpretarlo, con lo que se confirma que el pasado no es estático y nunca está cerrado.

Como señala Sergio Visacovsky (2011: 282), las segmentaciones temporales deben ser comprendidas en función de sus usos específicos en cada contexto social: aquello que es tipificado como “reciente” por la historiografía puede ser experimentado indistintamente como “actual” o “antiguo” por quienes han sido sus protagonistas.

Si en el caso de estudio existe una memoria “larga” que acerca a la actualidad “los tiempos de la Liebig”, esa es también una memoria “densa”. Las memorias anteriores a la década de 1970 están “engrosadas” con una trama de recuerdos compactos e intensos, mientras que las de los últimos años entretejen hilachas sueltas, frágiles, endebles. Es justamente en la época más cercana cronológicamente, la de mayor conflictividad entre empresa y trabajadores, cuando los recuerdos aparecen “sueltos”; los acontecimientos, desvaídos y las cronologías, confusas.8

Por otro lado, dar cuenta del pasado (y entender el presente) de aquellos que vivieron “aislados” en una localidad dentro del territorio nacional, pero al mismo tiempo atravesados por fuerzas y circunstancias globales (tener o no tener trabajo dependía de la paz o la guerra en la lejana Europa, en la desconocida África, o de las cambiantes alianzas políticas de la vieja Inglaterra), supone analizar las distintas escalas que desde lo local se articulan con lo transnacional en la dinámica que estructura las memorias y las prácticas sociales.

En este proceso de análisis se plantean las tensiones entre historia y memoria. El presente estudio reconoce que tanto los discursos históricos como los de memoria constituyen representaciones del pasado y están atravesados por la subjetividad de los actores; sin embargo, tienen lógicas diferentes y distintos regímenes de legalidad. Se encuadra también en la perspectiva de quienes no los consideran discursos alternativos sino que pueden actuar en forma complementaria para alcanzar interpretaciones y explicaciones sobre el mundo social.9 La historia, concebida como una disciplina con su aparato crítico, tal como la ha descripto Michel de Certeau (1993), necesita de las memorias en algunos casos para iluminar o completar el análisis histórico. A su vez, las provee de formas de situarlas, de criticarlas y de historizarlas, partiendo de la premisa de que las memorias no se mantienen inmutables, se alteran con el paso del tiempo, unas se hegemonizan y otras se subordinan, de acuerdo con las cambiantes necesidades de cada presente.10

En este caso particular, la estrecha relación de interpelación mutua entre historia y memoria se manifiesta de distintas formas. En primer lugar, hasta el momento no existe una producción académica sólida sobre la historia de Pueblo Liebig, que en el pasado constituyó un centro estratégico de producción y exportación de carne.11 Esta área de vacancia hizo necesario, para abordar el objeto de investigación, una exploración, un relevamiento y una sistematización de fuentes que sustentaran una reconstrucción histórica de la localidad. Entre ellas se contaron las memorias, expresadas en entrevistas o puestas por escrito, literatura personal, cartas, fotografías o videos que, en este sentido, fueron analizadas con la imprescindible distancia crítica, y sujetas a los mismos procedimientos historiográficos que el resto de los conjuntos documentales.

En segundo término, reconociendo las mutaciones de la memoria en el tiempo, la historia proporcionó el contexto para interpretar los motivos de sus transformaciones y posibilitó reconocer etapas de reconfiguración y cristalización.

En tercer lugar, si bien las memorias contribuyeron a rellenar “vacíos” de la historia, brindando información sobre acontecimientos y experiencias no registrados en documentos,12 también los procedimientos historiográficos posibilitaron confrontar y triangular los relatos, encontrar huecos en los recuerdos al reconstruir la trama de los acontecimientos, identificar los olvidos y los silencios.

Así, en el conjunto de este estudio se entrelazan la historia, la memoria de la historia y la historia de la memoria.

4. Estudios sobre patrimonio

Una última noción central para este estudio es la de patrimonio. Como concepto polisémico y relativo, que se va construyendo social e históricamente mediante un complejo proceso de atribución de valores, constituye una categoría analítica en constante deslizamiento.13 En el marco de una dinámica de “expansión semántica”, Llorenç Prats (1997, 2005) reconoce la existencia de dos procesos de patrimonialización que obedecen a construcciones sociales diferentes, pero complementarias y sucesivas.

La primera de ellas, fijada durante el Romanticismo, establece como criterios de legitimación patrimonial referentes simbólicos que están más allá del orden social y de sus leyes: la naturaleza (por oposición al espacio de la cultura), el pasado (por oposición al tiempo percibido como presente) o la genialidad excepcional (por fuera de los límites de la condición humana culturalmente establecidos). Son estos criterios, entonces, los que determinaron los límites de lo “patrimoniable”. A partir de ellos se produce, siguiendo a Prats, una segunda construcción social que este autor denomina “activación”. Ningún bien constituye por sí mismo –por sus características inherentes– parte del patrimonio cultural si no es legitimado socialmente. Los bienes culturales se definen por significaciones sociales estrechamente ligadas con la identidad, que resulta de una doble operación de diferenciación y generalización que varía históricamente, y el patrimonio de una sociedad no es más –ni menos– que una construcción colectiva que se da en un determinado contexto histórico-social y cuya instrumentalidad varía de acuerdo con el entorno sociopolítico de donde emerge.

Activar un repertorio patrimonial significa, en definitiva, elegir ciertos referentes y exponerlos de una determinada forma. Este hecho les confiere una carga simbólica que refuerza y legitima socialmente una cierta versión de la identidad. Así, el patrimonio estaría constituido por los repertorios activados de referentes patrimoniales procedentes de ese enorme y abstracto espectro de posibilidades, de elementos potencialmente patrimoniables. La activación patrimonial resulta de la atribución de valor a determinadas manifestaciones del pasado por parte de distintos actores sociales situados en contextos específicos y orientados por intereses diversos. El poder para imponer ese reconocimiento puede ir desde la capacidad de convencer o movilizar a una vecindad hasta la de imponer normativas.

Para este análisis interesa rescatar una tendencia de activación patrimonial que Prats denomina “micro”. Esta incluye las iniciativas locales promovidas por agentes comunitarios que persiguen básicamente la subsistencia y una moderada incidencia en la dinámica económica y sociocultural de la zona, y se concreta en museos locales, operaciones de resguardo de monumentos o de instalaciones industriales, entre otras. Según el autor, muchos de estos impulsos tienen como resultado una “museabilización de la frustración” (Prats, 1997: 85).

En la Argentina, una gran variedad de proyectos patrimoniales se vinculó con esta tendencia “micro”. El proceso de desindustrialización que arrancó en la década de 1970 para agudizarse con el “adelgazamiento” del Estado y las privatizaciones de los años 90 generó en muchas comunidades –que quedaron aisladas en algunos casos, despobladas en otros, empobrecidas en todos– un proceso de desestructuración y reconfiguración social. Es en estos contextos en los que aparecieron intentos de activación patrimonial vinculados a las transformaciones socioeconómicas que operaron en las subjetividades y en la reconfiguración de las memorias locales y, al mismo tiempo, hicieron acuciante la búsqueda de fuentes de ingreso alternativas. La masificación del turismo, y en especial el boom del “turismo cultural”, dio paso a la esperanza de revitalización económica a través de una activación turístico-patrimonial que volviera a traer trabajo y resignificara la identidad de una comunidad desarticulada. Así muchas “comunidades de trabajadores” se transformaron en “localidades turísticas”, reconvertidas –con más o menos éxito, con más o menos conflicto– en centros de turismo cultural, histórico, rural, religioso, polos gastronómicos, etcétera.

En este pasaje “de la industria al turismo”, en algunos casos, como el aquí analizado, el pasado fabril constituyó la base fundamental sobre la que trabajó la memoria y se reconfiguró la identidad de la comunidad.14 En estas comunidades se reconfiguraron las memorias en función de “construir” un patrimonio para exhibir; seleccionando, resignificando y jerarquizando lugares, objetos y personas y actualizando los recuerdos de su pasado, produjeron el patrimonio y recrearon su identidad. Hay otras localidades en las que el pasado no constituyó el eje de la reconversión al turismo y los recuerdos actuaron en tensión con los imperativos de nuevos referentes identitarios.15

Si bien la identidad, como sostiene Ana María Portal (2003: 45), “se construye a partir del contrapunto adentro/afuera; el eje antes/ahora representa el referente obligado de esta construcción, en la que el recuerdo, la mayoría de las veces, aparece anclado a la nostalgia”.

La nostalgia, en el caso que nos ocupa, es una referencia ineludible. El término fue acuñado en el siglo XVII por Johannes Hoffer para describir una extraña enfermedad que aquejaba a quienes estaban lejos de su patria. Hasta el siglo XIX se la consideró un trastorno orgánico;16 no obstante, los desarrollos de la anatomía y la bacteriología pusieron en entredicho la condición física de esta “enfermedad” y fue progresivamente virando a su identificación con una determinada condición psíquica. Según Linda Hutcheon (2009), la razón de esta transición –de ser una dolencia remediable a un mal incurable del espíritu– fue su paso de lo espacial a lo temporal. La nostalgia, a partir del siglo XX, tuvo mucho más que ver con la añoranza de un tiempo que de un lugar, de un pasado que parecía más brillante.

Si bien la nostalgia puede tener efectos “paralizantes”, Manuel Cruz (2007: 27-28) advierte que “no todo es malo” en ella, ya que constituye “una forma, acaso atravesada de tristeza […] de poner a trabajar el pasado, de movilizarlo, de insuflarle nueva vida”. En el caso de Pueblo Liebig, ¿cómo se tramitó la nostalgia por el pasado?, ¿constituyó la activación patrimonial una especie de “museabilización de la frustración”, o hay en ella una reivindicación de derechos y una esperanza de futuro?

1. Jorge Belinsky (2007: 25), en su estudio sobre lo imaginario, rescata la perspectiva del historiador francés Jacques Le Goff que lo caracteriza como una dimensión fluyente, inserta en el seno de los procesos históricos, en relación con los cuales varía, y vinculada con representaciones y sistemas simbólicos e ideológicos. Desde esta óptica, define lo imaginario como “un conjunto de representaciones y referencias –en gran medida inconscientes– a través de las cuales una colectividad […] se percibe, se piensa e incluso se sueña, y obtiene de este modo una imagen de sí misma que da cuenta de su coherencia y hace posible su funcionamiento”. El imaginario, en este sentido, expresa ciertos interrogantes que todo grupo se plantea, tales como quiénes somos y qué deseamos ser, y las respuestas creativas que se dan frente a ellos.

2. Las metáforas familiares se han utilizado en el análisis de los discursos de la dictadura militar acerca de la nación (Filc, 1997) y en su uso por parte de los organismos de derechos humanos (Vecchioli, 2005; Filc, 1997), las agrupaciones políticas (Carnovale, 2012) y las fuerzas armadas (Badaró, 2012), entre otros.

3. Para un estado de la cuestión de la historia de las empresas en la Argentina véase Barbero (2006), Reguera y Zeberio (2006) y Bandieri (2007). Para el análisis de familias empresarias y empresas familiares véase Barbero y Lluch (2015).

4. Se denomina free standing companies a las compañías legalmente autónomas con sede en el país de origen de la inversión, creadas con el propósito específico de desarrollar una actividad en el exterior, en especial en el período previo a la Primera Guerra Mundial (Wilkins, 1988).

5. Denominados industrial villages en Inglaterra, cités ouvrieres en Francia, Arbeiterkolonien en Alemania, company-towns en Estados Unidos, “poblados industriales” en España, villaggi operai o città-fabbrica en Italia. Para distintos casos en Europa y América, véase Garner (1992).

6. Véase en particular Rousso (1991), Jelin (2002), Portelli (2003) y Pollak (2006).

7. Esta cuestión es abordada con relación a los testimonios orales por Portelli (1989) y Carnovale (2007).

8. La existencia de memorias largas y cortas ha sido analizada por Rivera Cusicanqui (1984) con relación a las luchas del campesinado aymara y quechua en Bolivia, por Da Silva Catela (2011) al estudiar las representaciones sobre violencia y memoria en las comunidades jujeñas de Calilegua y Tumbaya, y por Tedesco (2010) en la reinterpretación del pasado reciente en un barrio fabril de Córdoba. La noción de “memoria suelta” fue utilizada por Stern (2000) en su estudio acerca de las memorias chilenas posteriores al golpe de Estado de 1973.

9. Véase por ejemplo Lowenthal (1998), Cattaruzza (2011, 2012).

10. En este aspecto fue inspirador el trabajo de Portelli (2003).

11. Las referencias existentes se encuentran sobre todo en los escritos de extrabajadores y vecinos (véase corpus de fuentes) y algunos trabajos monográficos (Senén González, 2008; Leyes, 2014).

12. Esta cuestión fue abordada con relación a los testimonios orales por Portelli (1989) y Carnovale (2007).

13. De tal carácter cambiante y móvil dieron cuenta, entre otros, García Canclini (1999), Prats (1997), Fernández de Paz (2006) y Ariño Villarroya (2004a, 2004b).

14. Otro ejemplo son los pueblos fundados por La Forestal, donde la vuelta al pasado se asoció a la posibilidad de lograr una reactivación económica a través de la creación de un circuito turístico, “la ruta del tanino”, al mismo tiempo que permitió a sus habitantes recuperar su historia como soporte de identidad, generando alianzas y confrontaciones al interior de la comunidad (Brac, 2006, 2011).

15. Es el caso por ejemplo de San Nicolás, ciudad vinculada a la industria siderúrgica que, a partir del “fenómeno” de la Virgen del Rosario se transformó en un centro de turismo religioso (Rivero, 2008).

16. Véase, por ejemplo, el Tratado elemental de patología médica publicado en 1851 por Juan Drumen (Madrid, C. Monier), que la incluye entre las enfermedades nerviosas especiales, caracterizada por la tristeza que causa el alejamiento del país natal y el deseo irresistible de volver a él.

CAPÍTULO 1 Llegar a Pueblo Liebig

1. Recorriendo el Pueblo

“… y necesariamente debíamos ser una gran familia; no teníamos salida, no podíamos ir a ningún lado…” La frase pertenece a uno de los más antiguos habitantes de Pueblo Liebig. Allí nació, lo mismo que su esposa y sus hijos. En el poblado en el que trabajó toda su vida, donde estaban empleados su padre y su madre, sus hermanos, sus cuñados, concuñados y suegro, y el padre de su suegro. Donde ya no viven ni trabajan sus hijos, porque no hay fábrica, porque “la Liebig” se fue y la planta nunca volvió a funcionar.

Pueblo Liebig se ubica en el litoral argentino, en el centro-este de la provincia de Entre Ríos. No surgió de la colonización agrícola ni de la inmigración judía, como muchas otras localidades de la provincia; según informan los entes de turismo, es un pueblo de “típico estilo inglés”… pero tiene nombre alemán.

Está emplazado en el departamento Colón, sobre la ribera occidental del río Uruguay, en la rinconada que forma con el arroyo Perucho Verna. A la altura del kilómetro 165 de la ruta nacional 14, unos 5 kilómetros de camino de ripio lo conectan a esta autovía, y otros tantos a la ruta nacional 130 (exruta provincial 26) que lo vincula a las ciudades de Colón y San José, de las que dista 8 y 7 kilómetros respectivamente.

La primera vez que llegué a Pueblo Liebig en 2006, desde Colón, el camino era aún de tierra. En 2011 se llenó de máquinas porque, después de muchos años de solicitudes, trámites burocráticos y proyectos fallidos, lo estaban asfaltando. El relato sobre las múltiples ocasiones en que se presupuestó el dinero para asfaltar y la obra no se llevó a cabo lo escuché en reiteradas oportunidades.

Las vías de acceso al Pueblo cuentan con algunos puentes sobre los arroyos y bajíos, cuya transitabilidad puede dificultarse a causa del desborde en época de grandes lluvias. El más importante de estos puentes es el que cruza el arroyo Perucho Verna, inaugurado recién en la década de 1930, aunque su construcción estuvo proyectada desde 1911.1

El camino era difícil, lleno de piedras, y entre pajonales se levantan nubes de polvo. Después de pasar por el puente que separa la jurisdicción de Pueblo Liebig de la de la ciudad de San José, enseguida, a la derecha y a lo lejos, se ve una chimenea. Solitaria en lo alto, su construcción evoca las imágenes de las humeantes columnas que sostuvieron en Inglaterra la Revolución Industrial. Pero de esta no sale humo.

Más adelante empiezan a verse algunas construcciones aisladas: un parador, algunas casas, una despensa, un centro para personas con discapacidad. Finalmente se arriba a una circunvalación con una estatuita de la Virgen y un cartel que da la bienvenida a la localidad. Enseguida, la comisaría. Doblando, un cartel que señala el centro cívico. Nadie en el camino, nadie en la calle, nadie.

En una de las veredas de la manzana del centro cívico se anuncia la presencia de un museo y un centro de interpretación audiovisual. El museo está cerrado. El centro de interpretación está abierto, y una adolescente de ojos claros, Sofía, me invita a pasar y me cuenta que en las vacaciones trabaja allí. El local está lleno de gigantografías hechas a partir de fotografías antiguas que muestran a obreras y obreros trabajando en una fábrica; las casas de los trabajadores –todas iguales–, los chalets de los jefes –todos iguales– me traían remembranzas de la película África mía. Fotos grupales: el equipo de fútbol, los chicos de comunión, los festejos…

Todo lo explica mi joven guía y a todo responde con una soltura impecable, desplazándose por el local como si estuviera en su casa. En una de las fotografías que muestra los corrales de ganado junto a la fábrica, en primer plano se ve a un hombre a caballo, con sombrero y rastra.2

Años después, y tras muchas visitas al Centro de Interpretación Audiovisual En Imágenes,3 me enteré de que ese tropero era el tatarabuelo de Sofía; también me di cuenta de que no todas las viviendas obreras eran iguales y aprendí a diferenciar los distintos tipos de chalets.

Pueblo Liebig carece de estación terminal de ómnibus. El traslado de pasajeros se realiza a través de colectivos interurbanos con frecuencia diaria hacia las ciudades más cercanas, pero hay que esperar bastante entre un servicio y otro: el arribo a Colón, por ejemplo, demora casi una hora. Como en Liebig no existe hospital, farmacia ni cajeros automáticos, es habitual que los vecinos tengan que desplazarse a las localidades vecinas para tratar enfermedades, cobrar sueldos y jubilaciones y hacer compras en los supermercados, que suelen resultarles más económicos.

Antes no era así: en los tiempos “de antes”, cuentan los habitantes más antiguos, no necesitaban casi nada de afuera: todo se hacía allí, todo estaba allí, se los daba “la Liebig”.4

En una primera recorrida por el Pueblo se impone su diagramación peculiar: la estructura urbana generada por la empresa creó un patrón alejado del tradicional damero hispanoamericano, un diseño surgido como consecuencia de la implantación de un enclave industrial vinculado a la explotación ganadera.

Sofía me vio muy interesada y entonces llamó a la directora de la escuela, desafiando mi perspectiva de citadina a la que escandalizaba molestarla en una tórrida tarde de enero. Y la directora vino y llamó a otro vecino, y el vecino sacó su auto ahí mismo y me llevó a recorrer el lugar. Me mostró los corralones donde vivió con sus padres y sus hermanas, la calle de los “chaleses” de los ingleses, que “eran unos señores”, el lugar donde había estado la pista de aterrizaje, los muelles, la manga. Esta constituía un pasadizo de altos tirantes de madera interrumpido por portones que se cerraban al paso del ganado y permitían su traslado desde los campos hasta la fábrica; como tal, la manga ya no existe, pero se ha reconstruido una parte “para que los chicos que no la conocieron sepan cómo era”. Cuando pasamos por allí vimos un cartel que explicaba: “La manga dividía las casas de los obreros de las del personal jerárquico”. El vecino me lo señaló y dijo: “Eso no es cierto”. No entendí, porque era evidente que sí las dividía.5

Aunque muchos habitantes insisten en que el diseño del Pueblo es “único” y “original”, este se repite en otros poblados industriales pero, a diferencia de la mayoría, se conserva, sigue estando allí.6 El tópico de lo excepcional, singular y único aparece como muy extendido a la hora de reivindicar espacios patrimoniales, como subraya Mónica Lacarrieu en su estudio sobre los centros históricos.7

La estructura arquitectónica de Pueblo Liebig es casi la misma desde hace cien años, a pesar de que los asentamientos han crecido desordenadamente hacia los accesos, alrededor del núcleo histórico. Allí el diseño original continúa intacto, la mayoría de las casas construidas por Liebig’s se conservan, aunque varias fachadas originales han sido alteradas.

Yo te quería decir que, no sé si era la época o qué, pero construyeron las casas con un material tan noble. ¡Y para los obreros! En 1907, 1908… Mirá las paredes, mirá, no se han movido para nada. Esta puerta es la original, la madera no se ha torcido, no se ha vencido. Cien años tiene la puerta, la puerta de madera esa y el marco, todo. Mirá el marco, no tiene una hendidura, no tiene nada.8

Cualquier habitante antiguo del Pueblo reconoce los elementos originales en las viviendas, cuáles son las que se conservan tal como fueron levantadas, qué se modificó en cada una. Para muchos, es un orgullo que todo esté “tal cual” –aunque de hecho no lo esté– porque “los ingleses sabían lo que hacían”. Lo que “los ingleses” construyeron continúa en pie: los espaciosos chalets del personal jerárquico edificados según las tipologías de uso en la Inglaterra de fines de siglo XIX, las viviendas obreras, la “casa de visitas” donde alguna vez se alojó el príncipe de Gales, el club, las canaletas, las bombas de agua, la chimenea.

De la grandiosa fábrica emplazada al borde del río Uruguay, sin embargo, no queda más que una carcasa; de los muelles, los restos. Ruinas arquitectónicas que, como afirma Andreas Huyssen (2008), despiertan la nostalgia al combinar los deseos temporales y espaciales por el pasado como una especie de “utopía invertida”.

También están presentes, en su materialidad, lo que Liebig’s “les dejó”: el edificio de la capilla y de la escuela, los libros de la biblioteca, las medallas conmemorativas de veinticinco y cincuenta años de “servicio fiel”, como lo expresa la leyenda grabada en ellas.