14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

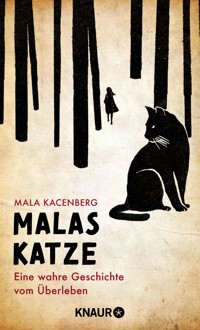

Die unfassbare, wahre Geschichte einer jungen Jüdin, die die Shoah an der Seite ihrer Schutzengel-Katze überlebt – authentisch, aufrüttelnd und voller Hoffnung. Mala Szorer wächst auf in der polnischen Kleinstadt Tarnogrod, doch als 1939 die deutsche Wehrmacht Polen überfällt, beginnt für sie und ihre Familie ein Albtraum. Mit nur zwölf Jahren nimmt Mala ihr Schicksal in die eigene Hand: Sie reißt den Judenstern ab und überlebt mit Geschick und Glück unter falschem Namen den Krieg, zuletzt als Zwangsarbeiterin in einem Hotel nahe Leipzig. Immer an ihrer Seite ist ihre Katze Malach, mit der sie selbst die größten Gefahren übersteht. So hat Malas Geschichte trotz allen Horrors eine geradezu poetische Dimension. Malas Katze erzählt die Geschichte einer jungen Jüdin aus Polen, die gemeinsam mit ihrer Katze Malach den Zweiten Weltkrieg überlebt und immer wieder den Konzentrationslagern und der Vernichtungsmaschinerie der Nazis entkommt. Ihre Kindheit ist zunächst glücklich und unbeschwert. Doch mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ändert sich alles: Ihre Heimatstadt Tarnogrod wird zu einem Ghetto. Mala, ihre Familie und Freunde sind von Hungertod und Verfolgung bedroht. Mit nur zwölf Jahren flieht Mala daher vor der drohenden Deportation. Um zu überleben, zieht sie sich in die Wälder zurück, wo sie der streunenden Katze Malach (hebräisch für 'Schutzengel') begegnet, die ihr fortan nicht mehr von der Seite weicht. Gemeinsam stellen sich die beiden der Dunkelheit, der Trauer und den Gefahren. Eine schier unendliche Odyssee beginnt, immer wieder überlisten sie deutsche Soldaten und entfliehen böswilligen Dorfbewohnern, um den Vernichtungslagern zu entkommen. Schließlich retten sie sich nach Leipzig. Nach 1945 emigriert Mala nach England, wo sie im Kreise ihrer Familie, ihrer Kinder und Enkel lebt. Mala Kacenbergs wahre Geschichte ist nicht nur einzigartig aufgrund der unfassbaren Stärke und des Muts, den die Autorin als junge, auf sich allein gestellte Jüdin im Angesicht des Todes immer wieder aufbringt: Mit der Katze Malach bekommt ihr Überlebensweg eine geradezu poetische Dimension.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 372

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mala Kacenberg

Malas Katze

Eine wahre Geschichte vom Überleben

Aus dem Englischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Malas Katze ist die schier unglaubliche Erzählung einer jungen Jüdin aus Polen, die gemeinsam mit ihrer Katze Malach (hebräisch für »Schutzengel«) die Shoah überlebt – authentisch, aufrüttelnd und voller Hoffnung. Die Erzählerin Mala Szorer wächst auf in der polnischen Kleinstadt Tarnogrod, doch als 1939 die deutsche Wehrmacht Polen überfällt, beginnt für sie und ihre Familie ein Albtraum. Mit nur zwölf Jahren nimmt Mala ihr Schicksal in die eigene Hand: Sie reißt den Judenstern ab und überlebt mit Geschick und Glück unter falschem Namen den Krieg, zuletzt Zwangsarbeiterin in einem Hotel nahe Leipzig. Immer an ihrer Seite ist ihre Katze Malach, mit der sie selbst die größten Gefahren übersteht. So hat Malas Geschichte trotz allen Horrors eine geradezu poetische Dimension.

Inhaltsübersicht

In Erinnerung an …

Gewidmet …

Vorwort

Buch eins

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Buch zwei

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

Buch drei

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Buch vier

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

Buch fünf

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

Bildteil

Glossar

In Erinnerung an …

… meine lieben Eltern Yitzchak und Frimchy Szorer und meine Großeltern, die mich in religiösen Dingen unterrichteten und mich so befähigten, den Krieg zu überleben.

… meine große Schwester Balla, die ich bewundert habe und die mir immer ein Vorbild war.

… meinen einzigen Bruder Yechiel Gershon, der vor meinen Augen brutal ermordet wurde.

… meine jüngere Schwester Esther, die so klug und verständig war und erst dreizehn Jahre alt war, als auch sie ermordet wurde.

… meine süßen kleinen Schwestern Kresele und Surele, die so golden waren wie ihre zarten Locken und noch viel zu jung, um zu verstehen, was geschah, und für die ich jeden Tag Lebensmittel erbettelt habe.

… meine kleinen Schwestern Freidele und Devoirele, die noch vor dem Krieg gestorben sind.

… meine lieben Onkel, Tanten, Vettern und Kusinen und meine vielen Freundinnen und Freunde, die mir immer fehlen werden und deren Liebe ich nie vergessen werde.

… die sechs Millionen jüdischen Märtyrer, die von den Deutschen brutal ermordet wurden.

Gewidmet …

… meinem geliebten Ehemann zum Dank für seine Unterstützung und für die Langmut, mit der er die Last meiner tragischen Vergangenheit mit mir teilt, für seine Geduld und sein Verständnis während der Zeit, als ich diese schmerzvollen Erinnerungen niedergeschrieben habe, meinem Ehemann, mit dem zusammen ich mit HaSchems Hilfe eine wunderbare jüdische Familie gegründet habe.

… unseren wunderbaren Kindern und Enkelkindern – mögen sie die Fackel unserer Kultur weitertragen.

Amen

Vorwort

Ich war gerade zwölf, als der Schatten des »Dritten Reichs« Europa verdunkelte. Als die Deutschen mein wehrloses Land überfielen und der Albtraum begann, war ich mehr mit meinen Schulbüchern, meiner Familie und meinen Freunden beschäftigt als mit den Auswirkungen des Krieges. Ich konnte mir nicht im Entferntesten vorstellen, welche unfassbaren Schrecken uns bevorstanden.

Ich war von Natur aus ein zufriedenes Kind und in meinen ersten Lebensjahren sehr glücklich. Jene sonnigen Tage meiner Kindheit verbrachte ich behütet unter den Fittichen meiner geliebten Eltern und ahnte nichts von der Katastrophe, die die Juden und meine Familie ereilen sollte.

Auch wenn seit jenen grauenvollen Tagen viel Zeit vergangen ist, kann nichts meine Erinnerung daran trüben, wie tief der Mensch sinken kann. Die Bilder haben sich brutal und unauslöschlich in mein Gehirn eingebrannt. Damit die ungeheuerlichen Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten, muss ich berichten, was ich, Mala Szorer, Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erlebt habe.

Viele Menschen werden sich fragen, warum ich mich plötzlich entschlossen habe, dieses Buch zu schreiben. Ihnen würde ich gern antworten, dass mich die Erinnerung immer noch um den Schlaf bringt. Während ich mich im Dämmerzustand des Halbschlafs befinde, rufe ich: »Liebe Mutter, lieber Vater! Endlich komme ich zu euch nach Hause. Ich möchte euch alle wiedersehen in unserem gemütlichen kleinen Haus, möchte den Bach wiedersehen, der so friedlich vorbeifließt, und all die weißen Kieselsteine, an denen ich als Kind solche Freude hatte. Ich möchte die grünen Wiesen hinter unserem Haus noch einmal sehen, wo wir so schöne Stunden verbracht und so lange Spaziergänge gemacht haben. Bitte ladet alle meine lieben Freunde ein, bereitet ein großes Festessen vor, liebe Mutter, denn ich komme, um euch die unglaublichste Geschichte zu erzählen, die ihr je gehört habt – ich möchte euch erzählen, wie ich immer wieder auf wundersame Weise dem Tod entkommen bin und wie einsam ich schon seit so vielen Jahren bin.«

Doch dann antwortet mir eine sehr vertraute Stimme, als käme sie aus dem Himmel: »Geh nicht nach Tarnogród, mein Kind. Es ist niemand mehr dort, der dir zuhören könnte.« Und dann erwache ich mit bangem Herzen aus dieser wunderlichen Fantasie, aus diesem Albtraum. Und ich erinnere mich wieder und bin entschlossen, meine Geschichte aufzuschreiben – nicht nur für meine geliebte, ausgelöschte Familie und meine toten Freunde, sondern für die ganze Welt, damit die Erinnerung an all das Grauen nicht verblasst und wie Herbstlaub verweht wird.

Tarnogród. Als die blank gewichsten Stiefel der Nazis durch die Idylle unseres kleinen Städtchens im ländlichen Polen dröhnten, änderte sich mein Leben abrupt und endgültig. Ich wurde aus dem warmen Schoß meiner Familie gerissen, von meinen Großeltern, Eltern, Geschwistern getrennt und war fortan auf mich allein gestellt, den Elementen ausgesetzt in einer zunehmend feindseligen Welt.

Schon bald wurden meine Familie und ich von den Geschehnissen überrollt, als die systematische Ausrottung der polnischen Juden begann. Die grauenvollen Qualen, die mein Volk erleiden musste, und das Schweigen der »zivilisierten« Welt angesichts dieses Grauens sind in meinem Gedächtnis haften geblieben wie ein vergilbtes, abgegriffenes Foto vom abscheulichsten Kapitel in der Geschichte der Menschheit – dem Holocaust. Ein altes Sprichwort besagt: »Andere fürchten sich vielleicht vor dem Morgen, ich aber muss der Welt berichten, was gestern geschehen ist.« Meine Geschichte mag fantastisch oder abstrus klingen, aber sie ist wahr. Alles, was ich zu berichten habe, ist mir so widerfahren, und meine Erlebnisse liegen nicht hundert Jahre, sondern nur eine Generation zurück. Wir sind es den Toten schuldig, dass wir die Erinnerung an sie lebendig halten und die Welt an ihre Verantwortung erinnern, niemals zu vergessen. Denn um die Zukunft in Angriff nehmen zu können, muss man die Vergangenheit verstehen.

Buch eins

Flucht

1

Der Fluss fließt ruhig

Ich wurde in Tarnogród, einer Kleinstadt in der Nähe von Lublin im Herzen Polens, als Kind einer jüdischen Familie geboren. Meine Eltern bekamen neun Kinder, von denen drei im Säuglingsalter an der Ruhr und an der Grippe starben: Krankheiten, für die es damals keine Heilmittel gab. Die drei hatten Glück, denn ihnen ist all das Leid erspart geblieben, das unsere Familie heimgesucht hat.

Anfang 1930 reiste mein Vater Yitzchak Szorer wegen geschäftlicher Angelegenheiten nach Uruguay. In Polen herrschten wirtschaftlich harte Zeiten, und er war der einzige Brotverdiener in unserer Familie. Seine Brüder Jacob und Meilich hatten sich bereits in Uruguay niedergelassen, und so entgingen sie dem Unheil, das meine komplette Familie und sechs Millionen Juden das Leben kosten sollte.

Zwei Jahre später kehrte mein Vater aus Südamerika nach Tarnogród zu meiner Mutter und uns Kindern zurück, fest entschlossen, sich nie wieder von seiner Familie zu trennen. Ursprünglich hatte er vorgehabt, mit uns allen nach Uruguay überzusiedeln, jedoch bald festgestellt, dass es zu schwierig gewesen wäre, uns Kinder dort im Einklang mit unserer Religion großzuziehen, denn damals gab es in Uruguay keine jüdische Gemeinde, ganz zu schweigen von jüdischen Schulen.

Um seine große Familie zu ernähren, betrieb mein Vater mehrere kleine Läden, die er aber schließlich alle aufgab, um einen Obstgroßhandel zu gründen. Anfangs pachtete er ein paar Obstplantagen am Stadtrand von Tarnogród, später kamen Plantagen in der Nähe von Łukowa und Chmielek und anderen Dörfern dazu, an deren Namen ich mich nicht erinnere. Er pachtete die Plantagen, wenn die Bäume in Blüte standen, sodass er abschätzen konnte, wie groß die Ernte sein würde. Er irrte sich nur selten. Mit dem Obstgroßhandel sind wir zwar nicht reich geworden, aber wir hatten unser Auskommen und immer genug Obst, das uns gesund gehalten hat.

»Gott sei Dank bin ich nicht in Uruguay geblieben«, sagte mein Vater immer wieder. »Hier in Tarnogród können wir unseren Kindern eine gute Schulbildung bieten und zugleich nach unserer Religion leben.«

Während seiner Zeit in Uruguay hatte mein Vater sehr gute Geschäfte gemacht, sodass er nach seiner Rückkehr ein Haus für uns bauen konnte, einen Anbau an das Haus meines Großvaters mütterlicherseits, Reb Yaakov oder Yanchi, wie die Leute im Ort ihn liebevoll nannten.

Mein Großvater, ein älterer Herr, war noch sehr vital und aktiv. Er und sein Bruder wurden wegen ihrer robusten Natur im Ort »die Kosaken« genannt, und die Leute scherzten gern, die beiden könnten ein ganzes Haus auf ihren Schultern tragen. Mein Großvater war Melamed im örtlichen Cheder; allein aus den Geschichten, die er erzählte, habe ich viel gelernt. Er war Witwer, und meine Mutter kochte immer für ihn, aber ansonsten führte er seinen Haushalt selbst, und er war immer sehr korrekt gekleidet. Ich erinnere mich noch gut an die Holzplanken, die er vor seiner Tür ausgelegt hatte, damit wir ins Haus kamen, ohne Schlamm hineinzutragen, vor allem im Winter, denn Beton war damals noch nicht zu bekommen.

Wir hatten es ein kleines bisschen besser als die meisten Nachbarn, denn wir besaßen nicht nur eine eigene Außentoilette, sondern auch einen eigenen kleinen Brunnen, um den uns Freunde und Bekannte beneideten. Das Wasser aus unserem Brunnen, das ausschließlich zum Wäschewaschen zu gebrauchen war, teilten wir mit unseren Nachbarn. Für das Besorgen von Trinkwasser mussten wir ein Stück weit laufen, aber manchmal konnten wir es uns auch leisten, es liefern zu lassen, was natürlich bequemer war.

Wie viele Leute in unserer kleinen Stadt, die ebenso arm waren wie wir, wohnten wir in einem sehr bescheiden eingerichteten Haus. Ein großer Ofen in der Mitte eines großen Zimmers trennte den Schlafbereich meiner Eltern vom Essbereich. Dieser Ofen diente auch zum Backen, und in den kalten Wintern wurde damit das Haus beheizt. Zum Kochen hatten wir noch einen Herd. Geheizt und gekocht wurde mit Holz, denn Strom oder Gas gab es bei uns nicht. Immer dienstags, wenn im Dorf Markttag war, kam ein Bauer mit einem Pferdekarren und lieferte uns das Brennholz.

Unsere Kleider wuschen wir in der Nitka, einem Bach ganz in der Nähe unseres Hauses, weil das Brunnenwasser nicht ausreichte, aber erstaunlicherweise wurde alles immer ganz sauber. Im Sommer spülten wir auch unsere Teller und Tassen, Kochtöpfe und Besteck im Bach und ließen alles auf hölzernen Gestellen an der Sonne trocknen. Wir Kinder kannten es nicht anders, und wir waren zufrieden, denn wir wussten, dass unsere Eltern hart arbeiteten, um uns mit allem zu versorgen, was wir brauchten. Sie waren sehr fürsorglich.

Vor dem Frühstück wurde stets das Morgengebet gesprochen. Außerdem beteten wir nach dem Abendessen und vor dem Schlafengehen. Ich genoss mein Leben sehr, erwartete nie mehr, als unsere lieben Eltern uns geben konnten, und dankte jeden Tag dem Allmächtigen für alles, was wir hatten.

Am liebsten spielte ich mit den Kieseln aus dem Bach; mein Lieblingsspiel bestand darin, mehrere gleichzeitig in die Luft zu werfen und wieder aufzufangen. Mit der Zeit wurde ich so geschickt, dass ich bis zu fünf Stück fangen konnte. Auf der anderen Seite der Nitka erstreckten sich Maisfelder und Obstplantagen, und ich liebte es, über die schmalen, grasbewachsenen Wege zu laufen, die die Maisfelder voneinander trennten. Aber am allerliebsten lag ich unter den Obstbäumen und betrachtete den herrlichen blauen Himmel. Die Bäume waren meine besten Freunde. Wann immer das Wetter es erlaubte, setzte ich mich unter einen Baum, um meine Hausaufgaben zu machen, und ich ließ mich von ihnen inspirieren, um Gedichte auf Polnisch oder Jiddisch zu schreiben.

Wenn im Sommer die Hitze unerträglich wurde, verbrachten wir die meiste Zeit in den Obstplantagen, die mein Vater gepachtet hatte. In der Mitte jeder Plantage stand eine kleine Holzhütte, und wir nahmen alles mit, was wir brauchten: Kochtöpfe, Proviant und Decken. Unsere Mutter kochte die köstlichsten Mahlzeiten auf einem kleinen Herd vor der Hütte. Wir Kinder schliefen unter freiem Himmel, während unsere Eltern abwechselnd Wache hielten, damit niemand das reife Obst von den Bäumen klaute. Die viele frische Luft bescherte uns einen ordentlichen Appetit, und wenn wir nach Hause zurückkehrten, waren wir gut gelaunt und wohlgenährt.

Aber sosehr ich das Leben auf der Plantage genoss, freute ich mich jedes Mal noch mehr darauf, nach den Sommerferien wieder in die Schule zu gehen, in die nächste Klasse aufzusteigen und Neues zu lernen. Ich konnte nie verstehen, warum manche meiner Freundinnen und Freunde am liebsten immer draußen in der Natur geblieben wären. Sie verstanden nicht, dass sie, wenn sie die Schule abbrachen, nie wieder würden zurückkehren können. Da meine Eltern kein Geld für eine jüdische Privatschule hatten, besuchte ich die staatliche Schule, dennoch beachtete ich alle Mitzwot. Meinen nichtjüdischen Freundinnen brachte ich sogar bei, ein Tischgebet zu sprechen.

In unserer Gemeinde gab es einen starken Zusammenhalt. Freudige Ereignisse wurden ebenso geteilt wie traurige. Wenn ein Mitglied der Gemeinde heiratete, feierten alle zusammen. Dabei war es egal, dass wir jedes Mal dieselben Kleider trugen: Hauptsache, wir hatten unseren Spaß. Wir waren eine große, glückliche Familie und genossen das Dorfleben mit all unseren Freunden. In meiner Kindheit gab es nie einen langweiligen Moment.

2

Seltsame Schulstunden

Doch unser Glück währte nicht lange. 1936 ruinierten schwere Hagelschauer die gesamte Ernte in unserer Gegend und setzten unserem bescheidenen Wohlstand ein abruptes Ende. Das Leben wurde beschwerlich, und es war nicht immer genug Geld da. Trotzdem munterten unsere Eltern uns unermüdlich auf und sagten, wir sollten auf HaSchem vertrauen. Aber neue Kleider gab es vorerst nicht.

Die Verschärfung der allgemeinen Wirtschaftskrise und die Ernteausfälle lösten hässliche antisemitische Reaktionen aus, die eine Schockwelle in den jüdischen Gemeinden verursachte. Tarnogród bildete da keine Ausnahme. Anfangs jedoch beeinflusste die wirtschaftliche Situation das Leben von uns Kindern kaum, denn wir waren noch zu jung, um uns Sorgen zu machen.

Obwohl unsere Stadt sehr klein war, gab es zwei Schulen. Meine Schule, die Zajacowka, war in einem schönen Gebäude auf der anderen Seite der Nitka untergebracht, umgeben von Gärten und Spielplätzen. Hin und wieder machten wir mit unserer Klasse Ausflüge in das nahe gelegene Waldgebiet von Majdan. Ich freute mich immer auf diese Ausflüge in die Natur, denn ich liebte es, ein paar Stunden aus unserem beengten Haus zu kommen und im Grünen herumzutollen.

Im Winter fuhr ich auf Skiern zur Schule und nahm für den obligatorischen Wintersportunterricht zusätzlich meinen Schlitten mit. Nach der Schule spielten wir noch stundenlang im Schnee. Wir hatten viel Zeit für unseren Wintersport, denn meist blieb der Schnee bis zum Frühling liegen. Wir spielten im Freien, bis es dunkel wurde und der Mond und die Sterne am schwarzen Himmel standen und die weiße Schneelandschaft beleuchteten. Immer wieder stiegen wir einen Hügel hoch, rodelten glücklich auf der anderen Seite hinunter und ließen uns die frische Abendluft um die Ohren wehen. Wenn wir dann mit glühenden Wangen nach Hause kamen, stürzten wir uns mit großem Appetit auf das warme Essen, das unsere Mütter für uns bereitet hatten.

Für mich war alles einfach nur wunderbar, und ich glaubte, alle Menschen wären unsere Freunde. Erst allmählich wurde mir bewusst, wie sehr ich mich irrte.

Schon bald fühlten wir jüdischen Kinder uns nicht mehr sicher auf dem Schulweg, und auch in der Schule selbst wurde es gefährlich für uns.

Normalerweise standen wir immer auf, sobald ein Lehrer das Klassenzimmer betrat, und warteten, bis er uns aufforderte, uns wieder hinzusetzen. Eines Morgens kam ich seiner Aufforderung, uns hinzusetzen, als Zweitletzte nach. Zur Strafe schlug mich der Lehrer, ein Mann namens Smutek, so brutal mit einem Lineal, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich wieder zu mir kam, konnte ich mich nicht erinnern, was mit mir geschehen war, aber in der Pause erzählten mir meine Freunde, dass der Lehrer mich geschlagen hatte, weil ich mich nicht schnell genug hingesetzt hatte. Der Lehrer konnte nicht wissen, dass ich todmüde und unausgeschlafen war, weil ich mir das Bett mit meinen Schwestern teilen musste. Aber ich war so wissbegierig, dass ich die Kränkung und die Misshandlung schluckte, so unsinnig sie mir auch vorkamen.

Ein Lehrer namens Weiß, wahrscheinlich ein Deutschstämmiger, drohte uns häufig mit Bemerkungen wie: »Wartet, bis die Deutschen kommen.« Da wir nicht verstanden, was er damit meinte, erzählten wir unseren Eltern nichts davon.

Sosehr ich das Lernen liebte, begann ich mit der Zeit, mich vor der Schule zu fürchten. Aber ich war schon immer hart im Nehmen gewesen. Meine Eltern sagten manchmal, ich hätte als Junge auf die Welt kommen sollen. Das wäre ihnen sicher ganz recht gewesen, denn sie hatten nur einen Sohn, meinen Bruder Yechiel Gershon, der zwei Jahre älter war als ich.

Eines Tages befahl der Lehrer Weiß allen jüdischen Jungen, auch meinem Bruder Yechiel, nach dem Unterricht noch zu bleiben, und dann verprügelte er sie alle mit dem Stock, obwohl sie gar nichts getan hatten. Als einige erzürnte Mütter zu ihm gingen, um sich zu beschweren, wurden sie von ihm beschimpft und davongejagt. Aber es bestand Schulpflicht, und so blieb den Jungen nichts anderes übrig, als weiterhin am Unterricht teilzunehmen.

Ich erinnere mich noch heute an das traurige Gesicht meiner Mutter, wenn mein Bruder sich morgens auf den Weg zur Schule machte. Wir konnten nicht zur Polizei gehen, denn vor den Polizisten hatten wir auch Angst. Bis heute lächle ich jeden Polizisten, dem ich begegne, freundlich an. Wahrscheinlich löse ich mit meiner »Freundlichkeit« Verwunderung aus, aber die Hoffnung, dass die Polizei unser Freund und Helfer ist, wenn wir nur »brav« und »dankbar« sind, oder dass wir wenigstens in Ruhe gelassen werden, sitzt so tief, dass ich sie nie abschütteln konnte.

3

Neue Sitten

Die Polizei ließ uns nicht in Ruhe. Mit jedem Tag wurde das Leben für die jüdische Gemeinde schwieriger, und antisemitische Übergriffe waren zunehmend an der Tagesordnung.

Es gab einen alten Juden in unserem Dorf, der jeden Morgen frische Bagels backte, sie in einem breiten Korb auf weißen Papierservietten auslegte und auf dem Marktplatz zum Kauf anbot. Voller Entsetzen sah ich eines Morgens, wie ein stämmiger Polizist die Bagels in dem Korb mit seinen schmutzigen Stiefeln zertrampelte. Dann ging er einfach weg, als wäre nichts gewesen, und ich sah, dass er sogar vor sich hin grinste. Schon bald sollte ich immer häufiger Zeugin solch schrecklicher Situationen werden. Die große Tragödie um uns herum nahm ihren Lauf. Ich begriff, dass es mehr böse Menschen auf der Welt gab als gute. Ich erlebte immer mehr unfassbar schlimme Dinge und entwickelte mich von einem glücklichen, unbeschwerten Kind zu einem ernsten kleinen Mädchen. Mir wurde immer deutlicher bewusst, in was für einer schwierigen Lage wir uns auf einmal befanden, und in jenem einen Jahr reifte ich um mehrere Jahre. Doch ich machte weiter wie bisher, denn wir waren eine glückliche Familie, und wir Kinder waren gehorsam. Wenn unsere Eltern uns sagten, wir sollten uns keine Sorgen machen, dann taten wir eben so, als würden wir uns keine Sorgen machen.

Inzwischen waren wir so arm, dass wir uns noch nicht einmal neue Daunendecken kaufen konnten. Die Winter in Polen waren hart, und geheizt wurde eigentlich nur, wenn meine Mutter das Essen zubereitete. Meine Eltern hatten die rettende Idee: Wir würden uns selbst Daunendecken nähen. Wir versammelten uns um den Küchentisch und zupften das Weiche von den Kielen von Enten- und Gänsefedern. Das machte richtig Spaß, und nach ein paar Abenden hatten wir genug zusammen. Meine Mutter war zwar keine Näherin, aber es gelang ihr, Decken zu nähen. Die füllten wir dann gemeinsam, und meine Mutter nähte sie zu. So machten wir es jedes Mal, wenn wieder eine neue Daunendecke gebraucht wurde. Unsere Nachbarn machten es genauso, denn in unserem Städtchen gab es nicht viele wohlhabende Leute.

Meine Eltern waren sehr musikalisch, und bei der gemeinsamen Arbeit vertrieben wir uns gern die Zeit mit Singen. Manchmal baten meine Eltern uns Kinder auch, Gedichte aufzusagen – wir kannten so viele auswendig, dass uns nie langweilig wurde. Unsere neuen Daunendecken wärmten uns während des kalten Winters, und da wir sie selbst gemacht hatten, fühlten sie sich noch kuscheliger an. Sie waren – abgesehen von Lebensmitteln – das Wichtigste, was wir besaßen.

Hin und wieder hörte ich meine Eltern mit Freunden besorgt über das reden, was in der Welt vorging, aber ich war zu jung, um diese Erwachsenenprobleme zu verstehen oder mich auch nur dafür zu interessieren. Damals dachte ich, das ginge mich alles nichts an. Ich glaubte, meine Eltern hätten keine anderen Probleme als die Sorge, wie sie unsere große Familie kleiden und ernähren sollten.

Rivka, die Mutter meines Vaters, hatte, nachdem sie verwitwet war, Moshe Brand geheiratet, einen netten älteren Herrn. Die beiden wohnten weit weg in einem kleinen Dorf bei Nisko. Sie schienen ziemlich wohlhabend zu sein, denn jedes Mal, wenn mein Vater sie besuchte, brachte er bei seiner Rückkehr große Mengen eingemachtes Gemüse und gepökeltes Fleisch mit. Während ihrer Zeit als Witwe hatte meine Großmutter in einem Restaurant in Warschau als Köchin gearbeitet. Nach ihrer Heirat hatte sie ihre Arbeit aufgegeben, aber sie war immer noch eine großartige Köchin und buk herrliche Kuchen, die sie uns regelmäßig schickte. Lebensmittel waren schon damals knapp, obwohl der Krieg noch gar nicht angefangen hatte.

Weil ich bereits als Kind viel arbeitete, hatte ich immer großen Hunger. In der Schule mussten wir einmal einen Aufsatz über unser Lieblingsthema schreiben. Ich schrieb über das Essen und brachte damit alle zum Lachen.

Als meine älteste Schwester, wie es damals in Polen üblich war, im Alter von vierzehn Jahren die Schule verließ, lud meine Großmutter sie nach Pysznica ein und bezahlte ihr eine Ausbildung zur Schneiderin. Balla schloss die Lehre mit achtzehn Jahren ab und eröffnete in Warschau eine kleine, erfolgreiche Damenschneiderei.

Meine Eltern sagten mir, dass ich nach der Schule auch eine Lehre machen und anschließend in Warschau bei meiner großen Schwester in der Schneiderei arbeiten würde. Ich war sehr gespannt auf die große Stadt, und ich liebte und bewunderte Balla, aber ich hatte andere Pläne: Ich wollte studieren. Die Schule ging mir über alles, jedes neue Fach begeisterte mich, und ich versuchte stets, in allem die Klassenbeste zu sein. Meine Eltern waren sehr stolz auf mich, und zur Belohnung für meine guten Leistungen bekam ich manchmal einen dicken roten Apfel, den ich mit großem Appetit verspeiste. Für teurere Belohnungen hatten meine Eltern kein Geld.

Immer wenn in der Schule ein staatlicher Prüfer erwartet wurde, musste ich vorne beim Schuldirektor Kierownik sitzen. Für diesen Anlass wurde ich extra in eine neue Schuluniform gesteckt. Meine eigene war zwar sauber, aber an mehreren Stellen geflickt und vom vielen Waschen schon ein bisschen verschossen. Die Uniform war grau mit weißen Besätzen an den Taschen und einem weißen Kragen und aufgestickten Blumen an den Kragenspitzen.

Der Prüfer befragte uns Schülerinnen und Schüler zu allen Fächern. Zur großen Freude des Direktors konnte ich stets alle Fragen richtig beantworten. Normalerweise nahm der Direktor überhaupt keine Notiz von mir und erwiderte häufig noch nicht einmal meinen Gruß. Wahrscheinlich störte er sich an meiner verschlissenen Uniform.

In unserer Schule gab es keinen Hausmeister. Wir brauchten auch keinen, weil alle Kinder, egal ob Junge oder Mädchen, verpflichtet waren, die Böden zu fegen und das Gebäude in Ordnung zu halten. Das führte dazu, dass wir so stolz auf unsere Schule waren, als wäre sie unser Zuhause. Wir wurden auch zur Sparsamkeit angehalten. Über dem Schreibwarenladen der Schule hing ein großes Schild mit der Aufschrift: SPULDZIELNIA KREDYTU NIE UDZIELA! – HIER WIRD KEIN KREDIT GEGEBEN! Von klein auf brachte man uns bei, den Wert des Geldes zu schätzen und mit dem auszukommen, was wir hatten – eine Lektion, die mir mein Leben lang sehr nützlich gewesen ist.

In unserem Viertel gab es viele Bäume; gleich neben unserem Haus stand ein alter Baum, aus dessen Zweigen wir uns Rechenstäbe und Flöten schnitzten. In der damaligen Zeit hatten die meisten Leute kein Geld, um Spielsachen zu kaufen.

Während der Schulferien verbrachte ich viel Zeit bei meinem Onkel Abram, dem Bruder meiner Mutter. Bis zu seinem Dorf Luchów Dolny war es ein Fußweg von zwei Stunden. Abram und seine Familie wohnten zusammen mit Abrams betagten Schwiegereltern und seinem Schwager Shimon samt Familie in einem großen Haus. Sie betrieben gemeinsam einen Bauernhof und einen kleinen Lebensmittelladen. Sie lebten viele Jahre unter einem Dach, ohne dass es je Streit gab. Ich war zwar noch ein Kind, aber ich bewunderte ihre Art zu leben. Die Arbeit auf dem Bauernhof machte mir großen Spaß, vor allem, den Mais mit einer Sichel zu ernten, wie es damals noch üblich war, und Kartoffeln auszugraben.

Aber am liebsten hütete ich die Kühe, denn dann war ich mit den Tieren allein und konnte alle Lieder singen, die ich in der Schule gelernt hatte. Ich sang sehr gern, aber ich sang nicht gern vor anderen Leuten, denn in der Regel waren die anderen nicht besonders begeistert von meinem musikalischen Talent. Umso mehr genoss ich das Singen, wenn ich allein war. Beim Singen konnte ich auch an meiner polnischen Aussprache feilen. Polen war 1918 wiedervereint worden, aber weil meine Eltern bis Anfang zwanzig unter russischer und österreichisch-ungarischer Herrschaft gelebt hatten, sprachen sie nicht fließend Polnisch. Damals ahnte ich noch nicht, dass die polnische Sprache mir einmal das Leben retten sollte.

4

Nach dem Sommer Krieg

Eines Abends Ende August 1939, als meine Ferien auf dem Bauernhof meines Onkels fast zu Ende waren, ging ich früh zu Bett.

Am nächsten Tag erfuhren wir, dass die Deutschen in Polen einmarschiert waren, und ich wurde zu meiner Familie nach Hause geschickt. Ich begriff nicht, was Krieg bedeutete. In der Schule hatte ich nur gelernt, dass im Krieg viele Soldaten sterben. Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass Millionen unschuldiger Menschen und ihre Kinder ermordet werden würden, bloß weil sie eine andere Religion ausübten oder andere Wurzeln hatten. Die Sommerferien waren zu Ende, und trotz allem freute ich mich auf die Schule und darauf, in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Außerdem konnte ich es kaum erwarten, meinen Eltern zu berichten, dass ich die Schulbücher meines älteren Vetters Eli geerbt hatte, was bedeutete, dass meine Eltern kein Geld für neue ausgeben mussten. Bis dahin hatte ich mir häufig die Bücher von Freundinnen ausleihen müssen, um meine Hausaufgaben zu machen. Stolz und glücklich über die kostbaren Bücher, schlug ich sie ordentlich in braunes Papier ein und schrieb auf jedes fein säuberlich meinen Namen und darunter: 6. Klasse.

Am ersten Freitagabend nach den Schulferien kam mein Vater aus der Synagoge nach Hause und berichtete, dass die Deutschen am Tag zuvor bereits bis Łańcut vorgerückt waren, eine Stadt etwa hundert Kilometer von Tarnogród entfernt.

Als er das Entsetzen in unseren Gesichtern sah, versuchte er, uns zu beruhigen. »Schlimmer, als es ist, kann es kaum noch werden«, sagte er und fügte hinzu, wir sollten uns keine Sorgen machen und so weitermachen wie bisher. »Wer weiß?«, sagte meine Mutter. »Vielleicht geht es uns ja sogar bald besser.«

Da wir weder ein Radio besaßen noch eine Zeitung bezogen, wussten meine Eltern fast nichts darüber, was in der Welt passierte. In unserer Stadt konnten sich nur reiche Leute ein Radio und eine Zeitung leisten, und nur sehr wenige sprachen fließend Polnisch. Meine Mutter schrieb ihrem Bruder in Palästina immer noch Briefe auf Deutsch.

Am nächsten Tag hörten wir draußen Gewehrfeuer, als polnische Soldaten tapfer, aber vergeblich versuchten, unsere kleine Stadt gegen die deutsche Armee zu verteidigen. Schlecht ausgebildet und völlig überrumpelt, fielen die polnischen Soldaten wie die Fliegen. Jedes Mal, wenn wir die deutschen Kanonen hörten, warfen wir uns auf den Boden. Schon bald erfuhren wir, dass die deutsche Armee in Tarnogród einmarschieren würde.

Alle liefen nach draußen und stellten sich am Straßenrand auf. Wir Kinder bewunderten die blanken Stiefel und die perfekt gebügelten Uniformen der deutschen Soldaten. Man sah ihnen an, dass sie nicht auf viel Gegenwehr gestoßen waren, denn ihre Gesichter wirkten frisch, und ihr Blick war stolz und siegessicher. Zuerst kamen die Panzer, dann die Kavallerie und zum Schluss die Infanterie.

»Das sind echte Soldaten«, sagten meine Freunde. »Die sind nicht aus einem Bilderbuch.«

Unsere Euphorie verflog, als wir einen kleinen jüdischen Jungen sahen, den die Deutschen kaltblütig erschossen hatten. Er war nach Hause gerannt, um seinen Eltern zu erzählen, was er gesehen hatte. Jetzt trauten wir uns nicht mehr zu laufen, sondern schlichen traurig und niedergeschlagen nach Hause. Unsere Eltern beteten Psalmen mit uns, denn jetzt wussten wir, dass wir es mit einer grausamen Armee zu tun hatten.

Ich fragte mich, was die Soldaten wollten. Den Ernst der Lage hatten wir alle noch nicht begriffen. Ich versuchte, mir nicht zu viele Gedanken zu machen, und konzentrierte mich auf meine häuslichen Pflichten.

Doch schon bald verschlimmerte sich die Lage und flößte uns allen schreckliche Angst ein.

5

Eine Soldatin

Ganz in unserer Nähe wohnte eine christliche Familie, die ein Radio besaß. Die Tochter der Leute, mit der ich befreundet war, lud mich ein, mit ihr die Nachrichten anzuhören. Was ich da vernahm, ließ mir das Mark in den Knochen gefrieren. Ich war so schockiert, dass ich minutenlang nicht von meinem Stuhl aufstehen konnte. Der Radiosprecher sagte, dass Hitler in seinem Propagandasender verkündet hatte, er werde vor jedem Juden salutieren, der 1944 noch lebte.

Als ich am Abend im Bett lag, versuchte ich mir vorzustellen, wie dieses Ungeheuer namens Hitler aussah, denn es konnte sich doch nicht um ein menschliches Wesen handeln! Ich hatte meinen Eltern nichts von dem erzählt, was ich im Radio gehört hatte. Eine ganze Weile erzählte ich es niemandem, denn ich fürchtete, dass man mir nicht glauben würde.

Bald wurden wir Juden von den Christen in der Stadt getrennt. Auf einmal gab es einen Stadtausrufer, etwas, was wir bis dahin nicht gekannt hatten. Er lief mit einer großen Glocke durch die Straßen, um alle nach draußen zu beordern. Dann verkündete er, dass jüdische Kinder nicht mehr in die Schule gehen dürften. Diesmal brach ich in Tränen aus, denn mir dämmerte, dass für mich eine düstere, unsichere Zukunft anbrach. Das war in dem Moment meine größte Sorge.

Ich entschloss mich, das Beste aus den Büchern zu machen, die mein Vetter mir gegeben hatte. Jeden Tag legte ich mich, nachdem ich meiner Mutter im Haushalt geholfen hatte, draußen auf die Wiese und las laut aus meinen Büchern, lernte Geschichte, Erdkunde, Polnisch und Naturkunde, mein Lieblingsfach. Rechnen war das einzige Fach, das ich nicht ohne Hilfe bewältigen konnte. Wie sehr wünschte ich mir, meine große Schwester Balla wäre zu Hause und könnte mir helfen. Ich ahnte ja nicht, dass Warschau bereits bombardiert worden war und dass Balla und viele andere längst auf dem Weg in ihre Heimatorte waren, in der Hoffnung, dort in Frieden leben zu können. Zu ihrer großen Enttäuschung mussten sie jedoch erfahren, dass die Deutschen selbst die kleinsten Dörfer besetzt hatten.

Um der Langeweile zu entgehen, beschlossen meine jüdischen Freunde und ich, unsere eigene Schule zu gründen. Wir trafen uns jeden Tag zu einer bestimmten Zeit und lasen einander aus unseren Schulbüchern vor. Es war aufregend, abwechselnd Lehrer zu spielen. Durch das viele Vorlesen wurde meine Aussprache so gut, dass man mich schon bald für ein nichtjüdisches polnisches Mädchen hätte halten können. Ich hatte hellblondes Haar, blaue Augen und eine helle Haut, ganz im Gegensatz zu meiner Schwester Balla, die dunkle Haare und braune Augen hatte. Mein Aussehen sollte in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle für mein Überleben spielen.

Ich war zwar noch ein Kind, aber ich wurde sehr schnell erwachsen genug, um zu begreifen, was auf uns zukam, und ich war wild entschlossen, mich mit aller Kraft zur Wehr zu setzen. Meine Schwester hatte mir regelmäßig die Zeitschrift Sabina aus Warschau geschickt, die ich begierig las und aus der ich sehr viel über die Welt erfuhr. Auch Ballas lange Briefe, in denen sie das Leben in der Großstadt geschildert hatte, faszinierten mich. Ungläubig las ich, dass man in Warschau selten seine direkten Nachbarn kannte, weil sich dort jeder nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte. In unserer kleinen Stadt Tarnogród kannte jeder jeden. Manchmal hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Privatsphäre gewünscht, aber das war in unserer Stadt unmöglich. Wir waren wie eine große Familie.

Ich hatte mich auf den Tag gefreut, an dem ich die große Stadt kennenlernen würde. Für meine Mutter war ich jetzt schon eine Schneiderin. Schließlich konnte ich schon zerrissene Kleidungsstücke so flicken, dass man nichts davon sah. Und ich nähte aus Stoffresten, die Balla mir schickte, Handtaschen, die ich hübsch bestickte, sodass meine Mutter trotz unserer Armut zu jedem Kleid eine passende Handtasche besaß.

Aber das Stadtleben war bald nur noch ein Traum, der nie in Erfüllung gehen würde, denn unser Viertel wurde abgesperrt und zu einem Ghetto gemacht. Wenn ich traurig war, dachte ich, um mich aufzumuntern, an HaSchem, den Einzigen, dem ich vertraute. Dann fühlte ich mich stark und glaubte, dass ich alle unsere Feinde besiegen und meine Familie und alle unterdrückten Menschen befreien könnte. Später träumte ich sogar davon, mich unsichtbar zu machen und ins Gestapo-Hauptquartier einzubrechen, um alle, die ich dort antraf, mit einem Stock zu erschlagen, der an einem Ende einen Eisenhaken hatte. Solch eine »Waffe« besaßen wir tatsächlich: Mit diesem Stock fischten wir den Wassereimer aus dem Brunnen, wenn das Seil einmal riss. Aber ich musste mich mit meinem Traum begnügen.

Obwohl er durch den ständigen Hunger geschwächt war, hackte mein Vater stundenlang Feuerholz, und von dem wenigen Geld, das er damit verdiente, konnten wir uns ein paar Lebensmittel kaufen. Aber es reichte einfach nicht, und schon bald waren wir gezwungen, unsere Tagesdecken, die meisten Haushaltsgegenstände und Lampen zu verkaufen. Eine einzige Lampe behielten wir, damit wir abends nicht im Dunkeln sitzen mussten. Um uns aufzumuntern, sangen unsere Eltern mit uns Lieder und spielten mit uns. Wir hatten keine Spielsachen, aber selbst gebastelte Gesellschaftsspiele, mit denen wir uns die Zeit vertrieben.

Trotz all unserer Bemühungen litten wir Menschen im Ghetto Hunger. Ich konnte das Elend um mich herum kaum ertragen. Meine drei kleinen Schwestern waren inzwischen sogar zu schwach zum Weinen.

Ich war die Mutigste in der Familie und suchte nach einer Möglichkeit, Lebensmittel für meine hungernden Lieben zu beschaffen. Leider fand ich keine Freundin, die mir bei meiner schwierigen Aufgabe helfen konnte, und so musste ich mich allein ans Werk machen.

Bald wurde die Lage noch schlimmer. Eines Tages verkündete der Stadtausrufer, dass jeder Jude – ob Mann, Frau oder Kind – den gelben Davidstern an der Kleidung tragen musste. Der Stern musste auf weißen Untergrund genäht werden, damit man ihn von Weitem erkennen konnte. Wer dem Befehl nicht nachkam, dem drohte die Todesstrafe.

Ich begann, die deutschen Soldaten zu beobachten. Ich war noch nie in Deutschland gewesen und fragte mich, wie es wohl in dem Land aussehen mochte. Jetzt gehörte ihnen auch Polen und damit auch wir. Wir waren ihr Besitz, und alles, was wir hatten, gehörte ihnen. Ich bin ein friedlicher Mensch, aber oft hätte ich am liebsten dem nächsten Soldaten sein Gewehr abgenommen und damit alle Deutschen erschossen.

Die Nazis verboten uns, in unserer Schul Gottesdienste abzuhalten, außerdem war es uns verboten, uns zu mehr als drei Personen zu versammeln. Unsere wunderschöne Synagoge aus dem achtzehnten Jahrhundert, die oben auf dem Hügel thronte, benutzten die Deutschen jetzt als Pferdestall. Die kleinere Synagoge Belzer Schtiebl diente als Krankenhaus für Menschen, die an Typhus und anderen ansteckenden Krankheiten litten, die jetzt überall wüteten. Aber niemand durfte den armen Leuten helfen; ohne Medikamente und ohne Nahrung starben sie wie die Fliegen. Es ist kaum zu glauben, dass niemand aus unserer Familie sich mit einer dieser Krankheiten ansteckte, wo wir doch in der Nähe des Schtiebl wohnten. Vielleicht konnten sich die Krankheitserreger nicht so weit ausbreiten, weil sie nicht ausreichend Nahrung an den Sterbenden fanden.

In unserer Verzweiflung fassten mein älterer Bruder und ich uns schließlich ein Herz und machten uns auf den Weg in die umliegenden Dörfer, um bei den Bauern und Soldaten Lebensmittel zu erbetteln. Kurz zuvor hatte ich aus der Wolle von mehreren alten Pullovern eine Jacke für meine siebenjährige Schwester Kresele gestrickt; die nahm ich nun mit und tauschte sie gegen einen Laib Brot, ein paar Kartoffeln und Eier. Der Gedanke, dass jetzt ein Kind von einem dieser gemeinen Soldaten die Jacke tragen würde, machte mich traurig. Bis heute läuft mir jedes Mal ein eiskalter Schauer über den Rücken, wenn ich eine im Zopfmuster gestrickte Jacke sehe, vor allem, wenn sie aus roter, weißer und blauer Wolle ist.

Von ein paar Bauern hatten wir Brot und Milch erbettelt, und schließlich machten wir uns mit unseren Schätzen auf den Heimweg. Obwohl wir beide sehr hungrig waren, widerstanden wir der Versuchung, einen kleinen Bissen von dem Brot zu essen, denn wir wollten alles mit der Familie teilen. Ich freute mich schon auf das wunderbare Essen, das meine Mutter zubereiten würde, und nahm mir vor, Kresele eine Extraportion zu geben, weil sie ihre Strickjacke geopfert hatte.

Wir hatten Tarnogród schon fast erreicht und fühlten uns in Sicherheit. Ich stellte mir vor, wie meine Eltern und Geschwister uns um den Hals fielen vor Freude über die Lebensmittel, die wir ergattert hatten. Dann sahen wir plötzlich zwei berittene SS-Leute in. Auch sie hatten uns entdeckt und schrien: »Halt!«

Instinktiv flüchteten wir in ein Maisfeld. Die Männer hoben ihre Gewehre und schossen auf uns. Ich tat so, als wäre ich getroffen, und ließ mich mit ausgestreckten Armen zu Boden fallen. In der Hoffnung, dass mein Bruder es genauso gemacht hatte, blieb ich mehrere Minuten lang so liegen. Nachdem die SS-Männer davongeritten waren in dem Glauben, uns beide erschossen zu haben, hob ich vorsichtig den Kopf. Ich erstarrte, als ich erkannte, dass Yechiel nie wieder aufstehen würde. Sie hatten ihn getroffen, und er war so schnell tot gewesen, dass er nicht einmal mehr Zeit gehabt hatte, einen letzten Seufzer auszustoßen. Ich blieb noch eine ganze Weile dort liegen aus Angst, die Ungeheuer würden zurückkommen, doch das taten sie nicht. Wahrscheinlich waren sie längst auf der Suche nach anderen Opfern. Aber irgendwann musste ich nach Hause laufen, so gefährlich es auch sein mochte. Ich konnte nicht ewig in dem Maisfeld liegen bleiben.

Tränen zu vergießen konnte ich mir nicht leisten, denn jemand hätte mich hören und dann fragen können, was passiert war. Bis Tarnogród war es noch ein Stück, ich war also noch nicht außer Gefahr. Ich tröstete mich damit, dass mein Bruder jetzt nie wieder würde Hunger leiden müssen. Aber meine Eltern würde das nicht trösten, denn sie hatten ihren einzigen Sohn verloren.

Insgeheim beneidete ich Yechiel, und ich fürchtete mich davor, meinen Eltern sagen zu müssen, dass ihr einziger Sohn, ihr Augenstern, tot war. Ich nahm meinen Beutel, warf ihn mir über die Schulter wie eine professionelle Bettlerin – zu der ich ja tatsächlich geworden war – und machte mich auf den Heimweg. Auf der Landstraße begegnete ich keinem Deutschen mehr, aber in der Stadt wimmelte es nur so von Soldaten, die zum Glück überhaupt keine Notiz von mir nahmen. Es war, als würde ich gar nicht existieren. Ich kniff mich kurz, um mich zu vergewissern, dass ich noch am Leben war, und dankte HaSchem dafür, dass er mich gerettet hatte. Gleichzeitig fragte ich mich, wie lange ich noch solches Glück haben würde.

Als ich zu Hause ankam, war ich immer noch total benommen, nachdem ich miterlebt hatte, wie mein Bruder kaltblütig erschossen worden war. Ich stand so unter Schock, dass ich nicht einmal weinen konnte. Es kamen keine Tränen, und ganz lange brachte ich kein Wort heraus. Aber meine Eltern brauchten nicht zu fragen, sie wussten auch so, was passiert war. Sie gingen still zu meinem Großvater, um in seinem Haus zu weinen, wo meine kleinen Schwestern sie nicht hören konnten. Jeder von uns trauerte für sich im Stillen um unseren lieben Yechiel. Alle außer den drei Kleinen, die sich über das Essen freuten, das ich mitgebracht hatte. Sie waren noch zu klein, um zu verstehen, was geschehen war, und vermutlich glaubten sie, Yechiel wäre noch unterwegs, um Lebensmittel zu erbetteln.

Wir hatten aber noch ein zusätzliches Problem. Der junge Wasserträger der Stadt war ein Dummkopf, der nicht einmal wusste, wie alt er war. Niemand im Ort hatte sich groß um ihn gekümmert, bis die Deutschen ihn zu ihrem Informanten machten. Für seine Dienste gaben sie ihm ein schönes Haus und eine deutsche Uniform. Noch nie hatte er sich so wichtig gefühlt. Die schlauen Nazis brachten ihn dazu, seine eigenen Leute zu verraten, und jetzt trugen sie ihm auf, herauszufinden, wessen Kinder das Ghetto an dem Tag verlassen hatten. Als ich davon hörte, wusste ich sofort, was ich zu tun hatte. Ich musste eine Soldatin werden. Ich hatte zwar kein Gewehr, aber einen sehr starken Überlebenswillen. Ich würde mich nicht so leicht geschlagen geben, und dieser Dummkopf würde keine Gelegenheit bekommen, mich zu verraten.

In der Nacht schlich ich mich aus dem Haus, gefolgt von meiner Katze. Mit dieser Katze verband mich eine langjährige Freundschaft. Schon als ich klein war, war sie mir überallhin gefolgt und hatte die ganze Zeit in meiner Nähe gesessen, während ich mit anderen Kindern spielte. Meine Freunde hatten mich immer aufgezogen und gesagt, die Katze würde alle Spiele für mich gewinnen.

Die Katze und ich waren schon bald auf der anderen Seite der Nitka, durchquerten den Stadtpark und liefen querfeldein. Ich fühlte mich wieder frei, auch wenn es nur für kurze Zeit sein sollte. Ich machte eine kleine Pause und aß etwas von dem Proviant, den ich mitgenommen hatte, weil ich nicht riskieren durfte, dass mich die Kräfte verließen.

Wie erwartet, berichtete der Wasserträger den Nazis, dass Yechiel und ich Kinder der Szorers waren, woraufhin sie meinen Vater holten, um ihn zu zwingen, seine Kinder zu begraben. Die Deutschen waren nicht wieder an den »Tatort« zurückgekehrt, und niemand wusste, dass ich überlebt hatte. Von da an war ich bei uns zu Hause nicht mehr in Sicherheit. Ich ging nur noch heim, um meiner hungernden Familie Lebensmittel zu bringen. Den Davidstern trennte ich von meiner Jacke ab, da ich mich ohne ihn sicherer fühlte. Ich behielt ihn aber für alle Fälle in der Tasche, um ihn anstecken zu können, falls mir Deutsche über den Weg liefen. Was mir allerdings nichts genützt hätte, denn es war verboten, das Ghetto zu verlassen. Wenn sie mich entdeckt hätten, hätten sie mich bestimmt erschossen.

Außerdem musste ich nach Hause, um mich zur Arbeit zu melden, stellvertretend für Balla, die aus Warschau zurückgekehrt war. Nicht mein Name, Mala, wurde aufgerufen, sondern der meiner Schwester Balla. Aber niemand verriet mich. Balla blieb zu Hause, weil ich als zäher galt und eher in der Lage, den Hunger, den Schmerz und die Einsamkeit in der Außenwelt zu ertragen. Ich wusste, dass ich draußen in der Natur weniger gefährdet war als zu Hause bei meiner Familie. Das Beten gab mir Hoffnung. Ich vertraute HaSchem, wie ein Baby seiner Mutter vertraut.

In meiner Einsamkeit hatte ich das Gefühl, dass die Katze meine Qualen verstand, wenn sie mich mit ihren sanften Augen anschaute. Ich taufte sie Malach, das ist das hebräische Wort für Engel, und ich stellte mir vor, dass sie in Wirklichkeit ein Engel war, der über mich wachte. Einen echten Schutzengel hatte ich nicht verdient, doch ich war froh, dass sie mir überallhin folgte, und es tat mir furchtbar leid, dass ich kein Futter für sie hatte. Ich hatte Angst, sie könnte verhungern, aber sie kam auch ohne meine Hilfe zurecht.

Häufig schlich ich mich in mein Elternhaus, nur die Katze durfte ich nicht mit hineinnehmen. Aber wenn ich das Ghetto verließ, war die Katze immer zur Stelle, um mich zu begleiten. Damals ahnte ich noch nicht, was für eine wichtige Rolle diese Katze in meinem Leben spielen sollte.

Zum Glück gelang es mir immer wieder, Lebensmittel aufzutreiben und sie unbemerkt meiner Familie zu bringen. Die Katze war meine einzige Zeugin.

6

Meine Beschützerin war wirklich ein Engel

Im bitterkalten Winter 1940