Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: 13/20

- Sprache: Spanisch

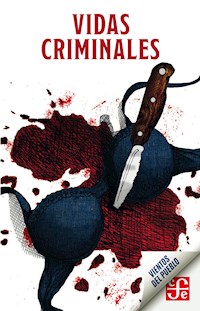

Recopilación de crímenes horripilantes, "Malos tiempos" es una colección de relatos en la que reluce el mejor Juan Madrid, a caballo entre la crónica de sucesos y la ficción. Más allá de la inmediatez de los hechos que se le presentan, el lector no dejará de distinguir, como quien ve piedras debajo del agua, su continuidad con la España negra, violenta, atrasada y tremebunda que siglos de "progreso" material y social no acaban de conseguir maquillar ni esconder.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juan Madrid

Malos tiempos

Edición revisada y prologada por el autor

Índice

A manera de prólogo

Matanza en Puerto Hurraco

La endemoniada

Muerte de tres toreros

Papá querido

El extraño caso de la vidente asesinada

El crimen del cortijo

El crimen de Punta Umbría

El oscuro crimen de los Urquijo

Créditos

A manera de prólogo

Estos cuentos los redacté dos veces, una cuando los escribí para Cambio 16 y otra en la revista Interviú años después, en una selección bajo el epígrafe de «Crímenes del Siglo XX» y más tarde aún, se incluyeron en mis cuentos completos, que no lo fueron, de la editorial Ediciones B.

Cuando los reescribí para Interviú los transformé un poco, cambiando los nombres de los lugares donde ocurrieron los hechos y a veces los nombres propios de los autores confesos de los sucesos. Recuerdo que en aquella época me llovían las denuncias judiciales que me hicieron perder tiempo, y soliviantar a los muy sensibles abogados de la parte contraria. Aún recuerdo con no poca nostalgia aquellos años de catorce horas diarias de periodismo y novelas, de escritura rápida y precisa.

Para mí los reportajes que hacía en Cambio eran también cuentos. En realidad no había demasiada diferencia entre un artículo y un cuento, consideraba a los dos semejantes, para mí las diferencias eran pocas. El narrador periodista era un ejemplar gris y aburrido, sin gracia. Les contaba a los lectores cómo actuaban los asesinos, su ropa, sus gestos, su manera de hablar, etc. Y eso, entonces no se hacía. El director solía gritarme que menos literatura y yo pensaba que todavía hacía falta más.

Y aquí sigo.

JUAN MADRIDSeptiembre de 2017

Matanza en Puerto Hurraco

Aquí la comía es buena, pero no me dan calamares, bueno, al otro día me dieron calamares y huevos fritos y ensalada y arroz con leche. Era el santo de alguien o la fiesta de la patrona de aquí, de la cárcel, o algo así. Yo les digo, ¿cuándo me vais a dar calamares? y se ríen y me dicen a ti sólo te gustan los calamares y yo no les digo nada, ¿para qué? Luego no me hacen caso, ya sé que no me van a dar calamares y por eso no les digo nada. También me gusta mucho el queso de oveja, ¿sabe usted? Ese queso que está muy duro. Me gusta rasparlo con la navaja y comerme las virutas. Una vez me comí un queso entero en una sentada, yo solito. Me fui para los olivos, me senté en la sombra, abrí el zurrón y empecé a comerme el queso, despacico, mirando para el cielo, sin tener prisa. Cuando me cansaba, lo bajaba con una Fanta limón y luego vuelta a empezar. Así estuve hasta que se me acabó el queso y vino la anochecida. Me acuerdo mucho de eso, sí señor. Me acuerdo como si fuera ahora mismo. Yo espatarrao bajo un olivo, venga a darle viajes al queso y a la botella de Fanta, que era una de esas grandes de a dos litros, que me acuerdo que la compré en el supermercado ese nuevo que abrieron en Castuera. ¿Ha visto usted el supermercado ese? ¿Que no lo ha visto? Pues es de esos modernos... Bueno, a lo que iba, me fui para el supermercado y compré la Fanta limón de dos litros, que allí la venden tres durillos más barata que en la tienda del Olegario. El queso se lo había comprado a un pastor que los hace él mismo con mucha maña, un pastor de la parte de la Vera, que le llaman el Chato. Lo menos pesaría sus dos kilos y medio, el jodío queso, y se lo compré por nada, unas perrillas, y lo tuve en el zurrón tres días para que se me fuera curando, que todavía soltaba agüilla. Y no le dije nada a la Luciana ni a la Antonia, porque a ellas también les gusta mucho el queso y seguro que me lo quitan. Yo no me separaba del queso, que hasta dormía con él, y la Luciana venga a decir, aquí huele a queso, lo lista que es la Luciana que huele y siente como las mismas bestias del campo, la jodía. Y yo le contestaba, vete a dormir, hermana, que son los pies del Antonio. Pero ella como si nada, de manera que decidí aquella misma noche que a la mañana siguiente me iba a comer yo solito todo el queso. No dormí aquella noche, se lo juro, y un poco antes de que clareara ya me estaba yendo para fuera. ¿Adónde vas, Emilio?, me dijo la Luciana. A ver el campo, le digo yo, y arrampo con la botella de Fanta limón y me quito de en medio. Ya le digo, me senté bajo un olivo y me tiré todo el día bocao de queso viene, bocao de queso va, echando tragos de Fanta limón, para tirarlo para abajo. De vez en cuando miraba para el cielo y me parecía que estaba en la misma gloria de nuestro señor Jesucristo. Hasta un águila vi, sí señor, que daba vueltas alrededor, seguro que olfateando el queso, y yo que le decía, anda ven a por esto, verás lo que te encuentras. Algunas veces me pongo a recordar esas cosas, ¿sabe usted?, los momentos felices, las cosas de gusto que uno ha tenido, ¿no? que aquí pocas distracciones tiene uno, porque aunque hay su televisión y todo, a colores, grande y su vídeo y arradios, que hay varias, no sé si dos o tres, pues la distracción no es mucha. Algunas veces hasta echamos unas partiditas y es como una alegría, verdad, como una fiesta, pero lo que más echo de menos son los calamares, como ya le digo, y el queso, curado, puro de oveja, ese que sólo saben hacer los pastores de esta parte. Yo, antes, una vez a la semana, me acercaba para Castuera, que es como una ciudad con sus bancos, sus cafeterías y todo eso y me iba a un bar que le llaman el del catalán y me zampaba una o dos racioncitas de calamares yo solito con buches de agua, porque los calamares están caros, muy caros, no se crea. Si fueran baratos, no comería yo otra cosa. Aquí en la cárcel como la comida es gratis, de balde, pues me hincho a comer, hasta que ya no puedo más, que aquí no escatiman, pero calamares no hay, ya les digo, hasta ahora, dos veces sólo los he catado y por ser fiesta de algo, digo yo. ¿Qué? ¿Los ruidos? Sí señor, me siguen los ruidos en la cabeza, esos ruidos que nunca paran, que están dentro y siempre sonando. Ya casi me he acostumbrado, no se crea, pero siguen sonando los ruidos, no paran nunca, no señor.

Primero fue el ruido. Un ruido sordo y persistente dentro de la cabeza. Un ruido que no dejaba dormir, que acompañaba siempre, que no cesaba de sonar. Un ruido que duraba ya desde que en 1984 muriera carbonizada, dando alaridos, la anciana de noventa años Isabel Izquierdo, madre de la camada Izquierdo, allí en Puerto Hurraco, una pequeña aldea extremeña acostada en la falda de un monte desnudo.

Aquel ruido acompañó desde entonces a los cinco hermanos Izquierdo: a Luciana, apodada la Víbora, a Ángela, Emilia, Antonio y Emilio. Los cinco con la cabeza llena de ruidos y con la imagen de la madre abrasándose entre las llamas, gritando. Y seis años después, el 26 de agosto de 1990, volvieron los gritos. Aunque fueron otras gargantas las que los emitieron.

La mañana de aquel fatídico domingo de agosto Emilio y Antonio Izquierdo se vistieron con cuidado. Se colocaron los cartuchos en los bolsillos de los chalecos, de las camisas y de los pantalones. Luego las cananas. En total trescientos cartuchos del calibre 70, suficientes para acabar con una aldea de doscientos habitantes. Durante un año, los dos hermanos Izquierdo habían estado recargando cartuchos. La munición es cara y si se puede ahorrar, pues se ahorra.

Más tarde cogieron las escopetas. Dos Franchi automáticas, de cinco tiros cada una. Armas ilegales, porque la Guardia Civil y las autoridades no permiten escopetas de esa repetición. El límite se encuentra en los tres tiros.

Se colgaron las escopetas y salieron de su casa de dos pisos de la calle Constitución, antes avenida del Generalísimo, y se encaminaron despacio a Casa Soriano, en la carretera de Puerto Hurraco.

El bar estaba vacío a esas horas de la mañana de aquel domingo. La parroquia no acude al bar hasta la hora del aperitivo.

Doña Pilar, la dueña, se puso las gafas cuando escuchó la puerta y dejó el desayuno del niño sobre la mesa. Fue a ver quién era a esas horas.

Los hermanos Izquierdo se apoyaron en el mostrador.

–¿Adónde vais a estas horas? –les preguntó doña Pilar.

–Ya ves –contestó Emilio.

Antonio, su hermano de cincuenta y tres años, habla menos. Si alguien tiene que decir algo, que lo diga Emilio, el mayor. Para eso tiene cincuenta y ocho años.

–Bueno –doña Pilar limpió el mostrador, para hacer algo, algún gesto–. ¿Qué os pongo?

–Cafelitos –dijo de nuevo Emilio.

–Y piña colada –añadió Antonio.

A Antonio le gustaban desde siempre las cosas dulces. Cuanto más dulces mejor. Los botellines esos nuevos estaban muy ricos, muy dulces y daba gusto tomarlos.

Doña Pilar se dio la vuelta para preparar los cafés. El marido, el Cosme, tuvo que salir de amanecida a Don Benito, al hospital, para ver a ese amigo suyo que es practicante, que le tiene que dar unos análisis. Por eso encendió la cafetera.

Por decir algo, volvió a preguntar.

–¿Vais a Castuera?

–No –contestó Emilio.

–Lo decía porque si vais por allí, me podíais subir un vestido que me está arreglando la Visitación. Es nada más acercarse por su casa y recogerlo. Luego yo os invito a algo. ¿Hace?

–Vamos a por tórtolas –contestó el Antonio, y miró a su hermano que asintió.

–Sí, a por tórtolas.

–Bueno, qué le vamos a hacer. Le diré luego al Cosme que se acerque él.

Puso los dos cafelitos con leche delante de los dos hermanos y, sin preguntar, dos bolsitas de azúcar complementarias al lado del Antonio. Luego se dirigió a la nevera a por dos botellines de piña colada.

Estaban bien fríos, daba satisfacción bebérselos. Cae bien al estómago por las mañanas y es agradable sentirlo bajar por el gaznate. El Antonio se bebería tres o cuatro botellines de piña colada. Hasta cinco de un golpe, los que fueran. Pero los botellines esos nuevos cuestan sus cuartos y no hay que pasarse.

–Entonces vais a por tórtolas, ¿no?

–Sí, eso –contestó Emilio.

–Pues que tengáis suerte.

–Gracias. ¿Cuánto te debemos, Pilar?

Parecían contentos los dos hermanos, con el ánimo ligero y hasta saltarín. Era temprano y ya apretaba el calor en el campo extremeño, pero ellos no parecían sentirlo. Tenían el cuerpo forrado de cartuchos del 70, pero ellos como si nada. Parecían haber engordado de repente, hinchados con tanto cartucho alrededor del pecho y la barriga.

Doña Pilar, dueña del bar Casa Soriano, no se percató de un pequeño detalle. No se va a por tórtolas con escopetas Franchi, automáticas, ni con esa munición. Si se alcanza a una tórtola, se la convierte en papilla, en un amasijo de jirones de carne que no se puede aprovechar para nada.

Pues ya lo ve usted, aquí nada. Dar vueltas y vueltas y luego al cuarto a dormir. La televisión no la veo, no, algunas veces los ciclistas y esas cosas que me gustan, pero ya le digo, poco. A mí la televisión me aburre, no me acuerdo mucho de lo que he visto antes, me hago un poco de lío y luego salen unas mujeres que... Je, je, je, cuando salen, uno que anda por aquí, el Paco se llama, empieza a gritar, está en pelotas, está en pelotas, y entonces yo me acerco a la sala y meto la cabeza. Casi siempre ya se han ido, no puedo ver nada. Ese Paco es que es la... pero algunas veces sí que las he visto, ¿no?, y es un poco de distracción. Las ves, ahí, en pelotas canta que te canta y se distrae uno un poco... ¿Eh? ¿Los médicos?... Sí, sí que me ven, vienen y me miran, me preguntan cosas y aluego se van. Me dan pastillas, inyecciones y me hacen mirar cosas raras, manchas que hay en unos papeles, y yo tengo que decir lo que me viene por la cabeza. ¿Que qué les digo? Pues eso, lo que me viene por la cabeza, no me acuerdo, casi siempre veo escarabajos peloteros, de esos, yo de pequeño me entretenía arrancándoles la cabeza y viéndoles las tripas, que parecían moco... Je, je, je... ¿Mujeres?..., no, no señor, yo no veía guarrerías en esas manchas, yo veía lo que le he dicho, lo que me pasaba por la cabeza, eso era lo que me decían los doctores. Yo he tenido pretendientas, no se crea, cuando era mozo y después también, pero no encontré a ninguna buena, a ninguna decente, ¿sabe?, a ninguna que fuera cristiana y como Dios manda. Ahora las cosas están más revueltas, las mujeres son hombres y los hombres mujeres, que parecen... bueno, parecen eso, como si no se supiera quién es varón como Dios manda y quién hembra. No digo que no haya mujeres buenas, cristianas, decentes, pero yo no las he encontrado y por eso no me he casado, así está uno más a gusto, ¿no cree? Si no se casa uno como es debido, luego pasa lo que pasa. Mi hermanilla, la Emilia, es la única de la familia que se ha casado, con un hombre formal y trabajador que le ha dado coche y todo. Una vez nos vinieron a ver por las navidades y nos trajeron turrón y esas cosas. Al Antonio le regalaron un cinturón, pero como aquí en la cárcel no dejan llevar cinturones, pues se lo llevaron y dijeron que iban a traer otra cosa, que lo iban a descambiar en la tienda y buscar otro regalo. A mí me regalaron esta camisa, ya ve... No, no me preocupa eso que dice usted, las mujeres a su aire y yo al mío. Además, a mí nunca me han gustado las guarrerías, mirar a las mujeres y esas cosas. Eso, lo que hacen los perros en medio del campo, que parece que se vuelven locos. Una vez los vi a la salida de Monterrubio venga que te dale, venga que te dale, delante de todo el mundo, ¿no?, de un montón de criaturitas, de niños y me entró un no sé qué por la cabeza, como un arrebato, y descargué la escopeta contra esos animales del demonio y los reventé allí mismo. Luego se lo dije a la Luciana y me dijo que muy bien hecho, los perros son el demonio, están endemoniados. ¿Qué dice de la Luciana? Pues me parece que está bien, eso me han dicho, también está bien mi otra hermana, la Ángela. Me lo dijo mi cuñado que es un buen hombre, decente y trabajador, me dijo que la justicia las había molestado y también los periodistas, esos embusteros me cago en...

Un día antes Emilia, su marido y sus hijos abandonaron Puerto Hurraco en su coche, donde pasaban el verano. Casi al mismo tiempo, Luciana, «la Víbora», de sesenta y tres años, y Ángela, de cuarenta y nueve, ambas solteras, ambas de negro, las dos siempre juntas, tomaron el tren de Madrid. En Monterrubio dijeron que iban a Don Benito a que les miraran la vista y ponerse gafas, pero desembarcaron en la estación de Atocha y se fueron derechitas a la pensión Alegría, que está al ladito y les fue recomendada por alguien.

Las dos hermanas Izquierdo iban a ver al señor Presidente del Gobierno, a denunciar un plan diabólico, fraguado contra ellos, contra la familia Izquierdo, dirigido por todo el pueblo de Puerto Hurraco, la familia Cabanillas y la Guardia Civil. Un complot que se cernía sobre todos ellos como una manta húmeda y viscosa, desde treinta años atrás.

Quizá también para hablarle del ruido que todos ellos sentían en la cabeza. Ese ruido que exigió que cortasen los cables de la luz que alimentaba la casa de la calle Constitución, antes Generalísimo, en Monterrubio. Creyeron que el zumbido de la luz era el causante de aquel rumor sordo dentro del cerebro.

Tuvieron que vivir con velas, a oscuras, sin radio ni televisión, aguardando que cesaran aquellos zumbidos, mascullando entre los cuatro hermanos la venganza que daría fin a aquel tormento.

El señor Presidente del Gobierno, ese chico tan guapo, tendría que escuchar a Luciana, la Víbora, y a Ángela. Para eso, Emilio y Antonio se habían afiliado al PSOE en 1984, después de que su madre muriera carbonizada, y eso permitía una audiencia. Se lo iban a explicar todo, con pelos y señales.

Iban a decirle al señor Presidente del Gobierno que muchos años atrás, el 21 de enero de 1959, el Amadeo Cabanillas se pasó de sus lindes y aró dos metros de las tierras de los Izquierdo con las pretensiones de que aquellas lindes no eran justas. Iban a decirle, también, que era mentira que ella, la Luciana, apodada por mal nombre la Víbora, se hubiera enamorado de moza del Amadeo Cabanillas que, justo era decirlo, era entonces un mozo juncal y reidor. La Luciana, ahora de sesenta y tres años, no fue despreciada por el Amadeo, no señor, eso eran habladurías, chismes de Puerto Hurraco.

Tenían todo eso en la cabeza las dos hermanas. Y el señor Presidente del Gobierno sabría, por fin, cómo el pueblo de Puerto Hurraco se había confabulado contra la familia Izquierdo. Llegando, incluso, a meter fuego a su propia casa, en 1984. Un fuego que quemó a la madre y que tuvo que ser provocado por los Cabanillas. No cabía otra explicación.

En el momento en que los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo trasegaban piña colada en el bar Casa Soriano de Monterrubio, la Luciana y la Ángela se detenían junto a la puerta de entrada del Palacio de la Moncloa, en Madrid.

El cabo de la Guardia Civil Teodoro Ramírez acababa de cumplir treinta años dos días antes y, sin embargo, ya estaba acostumbrado a ver cosas raras con la gente que se acercaba a la mole de granito de la residencia presidencial.

Las dos mujeres, vestidas enteramente de negro, con un extraño fulgor en los ojos, parecían de otra época, aunque el cabo no sabía de qué época, como surgidas de un mal sueño.

El hombre no podía saber de los zumbidos y del ruido en la cabeza de las dos hermanas, ni que se llevaban catorce años entre ellas. Ambas parecían de la misma edad indefinida. Viejas desde siempre.

–Buenos días, señoras. ¿Qué desean?

–Buenos días –contestó Luciana, la única que hablaba–. Queremos ver al señor Presidente del Gobierno.

–¿Al presidente? ¿Tienen ustedes audiencia, señoras?

–¿Audiencia? –las dos hermanas se miraron.

Luciana sacó de un bolso negro con cierres dorados cuatro carnés nuevos, apenas sin tocar, y se los tendió al guardia civil.

–Somos del partido. Nos hemos apuntado –manifestó Luciana–. Vea usted.

–Sí, sí señora. Ya lo veo. Son del partido. Pero yo no puedo dejar pasar a nadie que no tenga cita previa con la Secretaría del Presidente. ¿Comprenden?

–El señor Presidente nos tiene que hacer justicia –dijo Luciana.

–Sí, señoras. Claro. Pero yo no las puedo dejar pasar sin la autorización de la Secretaría del Presidente. Vamos, que si no tienen audiencia, no pasan. ¿Por qué no le escriben ustedes una carta, señoras?

¿Una carta? ¿Cómo se podría explicar todo su calvario en una carta? Eso era imposible. Hay cosas que no se pueden escribir. Como por ejemplo, el principio de esta historia de venganza y de sangre, de odio acumulado.

Dos años después de que el Amadeo Cabanillas siguiera arando aquellos dos metros de las lindes de los Izquierdo, aquel año nefasto de 1959, el Jerónimo Izquierdo, el mayor de la camada, le tuvo que reventar el hígado de catorce puñaladas, para que aprendiera. La Guardia Civil, siempre la Guardia Civil en el horizonte de la familia Izquierdo, condujo al Jerónimo Izquierdo a la cárcel de Badajoz con condena de veintisiete años. Pero el Jerónimo salió a los catorce años por buena conducta y las cosas continuaron igual. Puerto Hurraco es nada más que una calle larga y limpia y en cuesta y las casas de los Izquierdo y los Cabanillas están una frente a la otra.

La autoridad desterró al Jerónimo fuera de la comarca y el Jerónimo se marchó a Barcelona a trabajar en la construcción, destino inexorable de tantos y tantos campesinos andaluces y extremeños. Pero el destino es el destino y lo escrito escrito está. En el tórrido verano de 1984 una humareda de fuego se alzó de la casa de los Izquierdo en Puerto Hurraco.

El Emilio y el Antonio andaban en las faenas del campo y en la casa sólo se encontraban las mujeres: la madre, Isabel Izquierdo Caballero, de noventa años, y la Luciana y la Ángela. Y las dos mujeres no pudieron hacer nada. La madre se convirtió en yesca, en carbón retorcido, aquel aciago verano de 1984.

¿De quién era la mano que prendió el fuego? Todos los Izquierdo lo sabían. No hacían falta juicios ni abogados ni autoridad alguna. La mano que prendió el fuego era una mano de los Cabanillas, que así se vengaban de la muerte del guapo Amadeo Cabanillas, uno de los suyos. ¿Para qué buscar más?

El Jerónimo Izquierdo, el hermano mayor, a quien correspondía la venganza por derecho, bajó de Barcelona en secreto y se fue a buscar al Antonio Cabanillas, hermano de aquel otro Cabanillas, el Amadeo, muerto a navaja mientras araba lindes inconcretas.

El Jerónimo encontró al Antonio Cabanillas en la cooperativa de Monterrubio haciendo las compras y le asestó cuatro puñaladas en la espalda sin mediar palabra. El Jerónimo siempre fue muy bueno a la hora de manejar el cuchillo.

Nuevamente fue a la cárcel el Jerónimo. En esta ocasión por intento de asesinato, porque el Antonio Cabanillas no murió. Pero esta vez no salió de la cárcel de Badajoz. En 1986 un infarto lo tiró al suelo y le explotó el corazón.

Luciana y Ángela Izquierdo iban a contarle también eso al señor Presidente del Gobierno. Que su hermano mayor, el Jerónimo, no murió de muerte natural en la prisión de Badajoz, sino con veneno suministrado por los Cabanillas. Las cosas estaban tan claras que no cabía otra explicación. El complot contra los Izquierdo se cumplía paso a paso.

Por todo eso, a nadie debería extrañarle que el Emilio y el Antonio llevaran aquella mañana del 26 de agosto de 1990 las escopetas Franchi, automáticas, y trescientos cartuchos del calibre 70. Iban a hacer lo que tenían que hacer. ¿Es que acaso el señor Presidente del Gobierno no lo entendería?

Claro que lo entendería. El señor Presidente del Gobierno lo entendería perfectamente. Nada se puede hacer cuando hay un complot de esas dimensiones. Un cerco en contra de la familia Izquierdo.

Precisamente fue a partir de 1984, del incendio pavoroso de la casa de los Izquierdo en Puerto Hurraco, cuando comenzaron los ruidos en las cabezas de los cuatro hermanos supervivientes. Antes había habido como un zumbido, una premonición de ruido. El fragor en la cabeza vendría después, cuando los enemigos prendieron fuego a la casa con la madre dentro.

Pero había más cosas que decirle al chico guapo ese, el señor Presidente del Gobierno, cosas que no se le podían decir al guardia civil de la puerta del Palacio de la Moncloa. Y era que la Guardia Civil era aliada de los Cabanillas en el complot. Para eso los Cabanillas eran los caciques del pueblo. ¿Es que no estaba claro?

Los hermanos Izquierdo sabían a ciencia cierta que la Guardia Civil había metido material de guerra en la casa pasto de las llamas, para que explotara y el incendio fuera más rápido y contundente.

Los vecinos de Puerto Hurraco aún recuerdan las llamas que salían de las ventanas de la casa, los alaridos de la anciana y a las hermanas Luciana y Ángela sacando a la calle la televisión, la cocina, la bombona de gas butano y la nevera. Todas cosas de valor que no se podían dejar a merced de las llamas. La madre se quedó dentro achicharrándose.

Y entonces se mudaron de Puerto Hurraco a Monterrubio, distante diez kilómetros por carretera recta. Allí compraron casa en la calle Constitución, antes Generalísimo Franco. Allí vivirían los cuatro: Luciana, Emilio, Antonio y Ángela. Los cuatro solteros, viejos ya desde su niñez, vestidos de negro, escuchando los terribles ruidos en la cabeza.

¿Eran aquellos ruidos el eco desgarrador de los gritos de su madre quemándose viva?, ¿o tenían otro origen? ¿Quién provocó aquel terrible incendio? ¿Las manos asesinas de los enemigos de los Izquierdo o fueron las dos hermanas? En el último caso se debería a un accidente, a una mala planificación, un olvido quizá. ¿Quién lo sabe?

–Mi madre era una santa, ¿sabe usted? –le dijeron al cabo Teodoro Ramírez–. Una santa que ahora está en el cielo. Por eso mis hermanos, ahora...

–¡Cállate! –gritó Luciana.

–¡No, lo tengo que decir! Que ustedes pasaban por la puerta de la casa sin hacer nada y... el material de guerra... las cosas, que ustedes... ni el pueblo entero, nadie ayudó y...

–¡He dicho que te calles, Ángela!

La Ángela tenía que haberle hecho caso a su hermana mayor, porque la Guardia Civil es la Guardia Civil, esté donde esté. Por eso, ellas mismas se fueron delante del cuartel de Monterrubio, días después del fuego, y se pusieron a insultar a la Guardia Civil, llamándolos cabrones, hijos de puta, sin hacer caso al sumario que abrió el señor juez por si lo del incendio fue intencionado o no, quedando claro y sobreseído el juicio. No hubo mano criminal.

Sin embargo, a ellas (véase cómo continuaba el complot) las condenaron a dos meses de arresto y a examen psiquiátrico. ¿Había derecho a tanta ignominia contra los Izquierdo?

–Esperen ustedes un momentito, señoras –les dijo el cabo Teodoro Ramírez, ese día de guardia en la puerta del Palacio de la Moncloa.

El cabo se dirigió al telefonillo interior y llamó a la policía. Las dos mujeres vestidas de negro, pálidas y con los rostros hinchados por la falta de luz y aire, estaban escandalizando a los visitantes de la Moncloa que sí tenían audiencia.

La policía tardó dos minutos en llevarse a las hermanas Izquierdo a la pensión Alegría, cercana a la estación de Atocha.

De ese modo se enteraron de la extraña misión que les había llevado al Palacio de la Moncloa.

Yo siempre me he dedicado a lo mío, ¿sabe usted?, a las cosas del campo, a recoger la aceituna, a arar para la siembra, la recogida del trigo... ya sabe, esas cosas. Teníamos nuestras tierrillas, no se crea, no éramos pobres, tampoco ricos, todo hay que decirlo, íbamos tirando con fatigas, con mucho trabajo. Allí había que arrimar el hombro. Todos trabajábamos desde que éramos niños, ya pequeños, ¿entiende? Un poco de escuela y para el campo, que hacen falta brazos, muchos brazos para el campo. No sé si usted entiende de estas cosas, pero en el campo, antes, no había infancia, ya se estaba con las faenas del campo desde pequeño. Uno ya era hombre cuando todavía no tenía edad para serlo. Ahora es un poco diferente con eso de las cooperativas y los créditos agrarios y esas cosas. Ahora la vida en el campo es un poco más regalada, digo un poco más, no es que sea como en la capital, pongo por ejemplo, que ahora los jóvenes no quieren saber nada del campo, van al servicio militar y se quedan en las capitales, que no quieren ni asomarse al campo. Al campo no quieren ni verlo. Y las mozas... bueno, las mozas jóvenes con esto de las discotecas y la televisión y todas esas cosas, tampoco se quieren casar con un hombre del campo como no sea rico, digo, como no tenga sus peonadas y sus tierras. Que si no, nanay, de criadas a Mérida o a Cáceres o hasta en Barcelona y Madrid, que hay mozas de este pueblo en las casas, sirviendo. Bueno, también en las fábricas, de obreras, que eso les da más dinero y menos trabajo y más libertad para el... bueno, para lo que sea, que las mozas se malean en cuanto salen del pueblo, eso es verdad como que hay Dios, y el Gobierno tendría que hacer algo. Bueno, adonde van más los de Puerto Hurraco y Monterrubio es al País Vasco, a la parte de Zarauz, Amaya y esos sitios... también a Bilbao, a las fábricas. Yo algunas veces me ponía a pensar que a lo mejor algún día me iría para allá, a ver un poquillo de mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que se piensa de joven, pero me duró poco, cuando murió mi padre, pues todos tuvimos que arrimar más el hombro, todavía más. Y cuando murió el Jerónimo, que lo envenenaron aquí mismo, en la cárcel de Badajoz, pues lo mismo. Más trabajo, todavía más... Pero es que... o sea, ya antes, cuando el Jerónimo tuvo que matar al Amadeo Cabanillas, se tiró catorce años en la cárcel y yo tuve que ser el hombre de la casa, si el trabajo antes era diez, pongo por ejemplo, pues entonces veinte, el doble. Así ha sido mi vida, ya le digo. Yo lo que se dice infancia, no he tenido nunca, siempre que echo la vista atrás me veo trabajando sin parar. Primero ayudando a mi padre y a mi hermano mayor, el Jerónimo, y después yo solo con mi hermano Antonio. Pero ya ve, salimos adelante, que otros tienen menos que nosotros. Nosotros tenemos casa y coche y televisión, radio y esas cosas y comemos todos los días. Ahora no tenemos tierras porque las vendimos cuando lo del incendio, pero nos compramos la casa ahí en Monterrubio y todavía nos sobró algo, un milloncejo o así, que lo tenemos en el banco y que nos da nuestros dividendos, unas perrillas para ir tirando... No, trabajar no. Desde hace seis años ya no trabajábamos, ya le digo, vendimos las tierras. Yo ya no tenía salud, tenía una edad, y mi hermano Antonio, aunque es más joven, es un poquillo más... no sé, como más flojo, más dado al regalo.

Bueno, mire, yo estoy como más tranquilo, como si me hubiera quitado un peso de encima. Aquí me dan de comer de balde, no tengo que trabajar y me tratan bien. Casi estoy mejor que antes, qué quiere que le diga... ¿Eh? ¿Mi hermano, el Antonio? Bueno... hablar no nos hablamos mucho, ésa es la verdad, él está en su sitio y yo en el mío. Él por su lado y yo por el mío... a cada uno lo suyo... No, no se lo voy a decir, las cosas nuestras son nuestras, usted no tiene por qué enterarse. Si yo me enfado con el Antonio es cosa mía.

La idea de la venganza se convierte pronto en una charca de agua oscura que se va pudriendo lentamente, como si bebiera un pájaro carroñero. Y entonces ya no se puede disimular el olor a podrido. Un olor nauseabundo y helado, triste, que invade el cuerpo, llenándolo de razones para matar.

Después del zumo de piña colada y de los cafelitos, los dos hermanos Izquierdo, llamados también «Los Pata Pelás», caminaron con dificultad, bamboleándose por el peso de los cartuchos, hasta dirigirse a su furgoneta Citroën, blanca y sucia, y enfilaron la carretera recta que conduce desde Monterrubio a Puerto Hurraco. El calor ya apretaba y los dos hermanos, con los cartuchos cubriéndoles el cuerpo como una coraza, sintieron cómo las nuevas oleadas de sudor cubrían las viejas capas de sudor antiguo y retetinado.

No eran pobres. Vivían de los intereses de una cuenta de dos millones y medio de pesetas y de los subsidios del paro por incapacidad laboral. Hay quien dice que los hermanos Izquierdo tienen más dinero escondido, fruto del seguro contra incendios. Pero eso son habladurías y ganas de liar las cosas.

La vida de los cuatro en la calle Constitución de Monterrubio, antes avenida del Generalísimo Franco, era metódica e irreal, como la vida de los sueños. Desde que cortaron los cables de la luz, pensando que ése era el origen de los ruidos en sus cabezas, vivían sin televisión, sin radio, a oscuras, apenas iluminados con unas cuantas velas que diseminaban por entre los pobres muebles.

Tampoco se les conocían amigos, distracciones o alguna risa perdida. Parece que ya nacieron adultos, reservados y desconfiados. Sólo algunos vecinos muy próximos tenían un vago recuerdo de ellos dos jugando la partida en el bar Casa Soriano, después de la siesta, sin que jamás probaran el alcohol o visitaran el único puticlub de la zona que se encuentra en el próximo pueblo de Zalamea y que cuenta con dos marroquíes, dos negras, una portuguesa, una dominicana y una española, todas regentadas por un vasco dicharachero con un pendiente en la oreja y el cuerpo tatuado.

Los dos hermanos conocían Puerto Hurraco como la palma de sus manos y sabían que los domingos, con la fresca, no habría nadie en las casas. Todo el pueblo, más los emigrantes que habían regresado a la aldea desde las fábricas del País Vasco, se encontrarían en la calle, sentados en sillas y a las puertas de sus casas.

Había una bala para cada uno de ellos. Trescientos cartuchos rellenados cuidadosamente con perdigones aplastados, bolas de acero que salen al rojo vivo y destrozan aquello que encuentran a su paso. Más de la mitad de aquellos cartuchos habían sido rellenados con cuidado y paciencia por los dos hermanos Izquierdo para que hicieran más daño y la posibilidad de error fuera mínima.

Esa munición para jabalíes es ilegal, aunque se puede comprar en cualquier ferretería de la comarca. Son cartuchos de siete centímetros de largo que destrozan a las bestias del campo: zorras, lobos, jabalíes, águilas, y que ningún cazador prudente usaría o pensaría usar. Los destrozos son tan grandes que el animal queda inservible para la cocina.

El radio de acción y la capacidad de destrozo de aquel instrumento mortífero desaconsejan su utilización excepto para matar por matar. Podría herir a cualquiera en un radio de veinte metros.

Si mi hermano habla, yo no hablo. Que hable él, que le gusta mucho el chu-chu-chu, pregúntele a él, le gusta mucho salir en los papeles... No, le he dicho que no... ¿Esto es para mí? ¿Pasteles?... Bueno, pues muchas gracias, pero ya me manda mi hermana pasteles, la Emilia... Bueno, cojo uno, uno nada más, pero no pienso... ¿Son de Madrid? Se nota... como más finos, ¿no?... Oiga, que no le voy a decir nada, ya se lo avisé... ¿Eh?... Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y nada más. Eso no lo entiende nadie. ¿Y usted quién es? ¿Quién le ha enviado aquí? ¿Es usted de los Cabanillas?... Ya, usted puede decir lo que quiera, a ver qué va a decir.

Desde la mañana temprano hasta las diez y media de la noche, el Emilio y el Antonio Izquierdo, alias Los Pata Pelás se quedaron a la vista de Puerto Hurraco, mirando el ir y venir de la gente en silencio, sin necesidad de hablar más de lo que ya estaba hablado y dicho, reconocido y claro.

A la sombra de un olivo vaciaron sus zurrones de cazadores de tórtolas y comieron despacio lo que habían traído: dos hogazas de pan moreno, cecina y un pedazo de queso como de un kilo. El Antonio añadió media tableta de turrón de cacahuetes, tan frecuentes en Castuera, donde hay cinco fábricas turroneras.

Como ninguno de los dos fumaba, después de comer sólo les cupo echarse la siesta, viendo las calles desiertas de la aldea, quizá escuchando a alguna madre llamar a su hija y el sonido tamizado de algún aparato de televisión.

Hacía cuarenta y dos grados a la sombra. Y los dos hermanos Izquierdo esperaban.

A las diez y media de la noche rodearon la aldea y entraron por detrás, por las casas apagadas que daban a los campos, cerca de los olivos.