Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

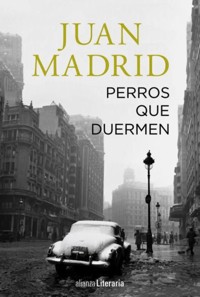

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alianza Literaria (AL)

- Sprache: Spanisch

«Juan Madrid es genial. Leyendo este libro por poco pierdo un tren. Y es absolutamente verdad.» Eduardo Mendoza Madrid, 2011. Juan Delforo, periodista y escritor, hijo de padres republicanos y con un pasado de militancia en la lucha antifascista, acude a un chalet de El Viso para recoger el legado de un hombre que no conoce y que acaba de morir. Se trata de Dimas Prado, un comisario, viejo falangista, que se relacionó en el pasado con los padres de Delforo y ha ejercido de protector en la sombra del joven disidente. Burgos, 1938. Dimas Prado es encargado de la investigación del espeluznante asesinato de una jovencísima prostituta a manos de un jerarca del bando nacional. La investigación, que tendrá por objeto borrar cualquier rastro del crimen, permitirá relanzar la carrera policial de Dimas Prado, que cuenta con la ayuda del siempre fiel Guillermo Borsa. Málaga, 1945. El padre del protagonista, Juan Delforo, militar republicano que luchó en la Defensa de Madrid, es detenido y condenado a muerte. Dimas Prado intercede por él a cambio de una información fundamental para su futura carrera política y le permite un encuentro con su mujer, Carmen Muñoz, a la que le unían lazos nunca revelados. ¿Por qué el viejo comisario quiso como última voluntad que Juan Delforo heredara su historia? ¿Puede un novelista contarlo todo? ¿Qué verdades se esconden tras las lealtades ocultas de estos personajes? Juan Madrid, en la que es su novela más ambiciosa hasta el momento, nos lleva a través de las páginas de "Perros que duermen" a aquella época sombría de la guerra y la posguerra civil, y a sus ecos en la construcción de nuestro presente. Una novela de intriga, inquietante y estremecedora, con personajes complejos, contradictorios y ricos en matices, que nos hará reflexionar sobre el género humano y sobre la necesidad de contar historias.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 625

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juan Madrid

Perros que duermen

Índice

Apertura

Primera parte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Segunda parte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tercera parte

1

2

3

4

5

Apéndices

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Agradecimientos

Bibliografía básica

Créditos

A Álex y a Guille y a los queluchan por sus ideales

Nota del autor

Esta es una obra de ficción, los personajes, salvo los que salieron en los periódicos y en los libros de Historia, son inventados, de la misma manera que algunos lugares físicos y sucesos se pliegan a los dictados de las tramas y la narración.

«Tenéis generaciones esperando, masas dormidas, perros que nos despedazarán cuando despierten y sea la hora.»

NAZIM HIKMET (1901-1963), Resimli Ay(Mensual Ilustrado), Salónica, 1927

«Con paso firme se pasea hoy la injusticia. / Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más. / La violencia garantiza: “Todo seguirá igual”. / No se oye otra voz que la de los dominadores, / y en el mercado grita la explotación: “Ahora es cuando empiezo”. / Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: / “Jamás se logrará lo que queremos.”»

BERTOLT BRECHT, Poemas y canciones, 1932

APERTURA

MADRID, COMIENZOS DE OCTUBRE DE 2011

Unos años antes de que muriera su madre, Juan Delforo recibió una llamada telefónica bastante extraña en su casa de Salobreña, Granada, de alguien que dijo llamarse Guillermo Borsa. Le informó de que un tal Dimas Prado le había dejado un legado en su testamento. Le solicitaba una cita en Madrid para entregarle su última voluntad.

En un primer momento Delforo no supo quiénes eran Dimas Prado ni Guillermo Borsa. Se lo tuvo que recordar Borsa. Solo entonces Dimas Prado se fue corporeizando poco a poco, desde las brumas de su lejana juventud. Se trataba de un policía que en 1976, estando él detenido, se presentó en su celda en la Dirección General de Seguridad, empeñado en hablar con él.

Evocó sus redondos ojos de sapo, el bigotito teñido de negro sobre la boca perruna, su cojera y la manera un tanto estudiada de apoyarse en el bastón, sin contar la boquilla en la que atornillaba cigarrillo tras cigarrillo con gestos que parecían estudiados. Pero, sobre todo, Delforo recordó la mirada fija y escrutadora y aquel bastón con empuñadura de plata que el policía dejó sobre el banco de piedra en la celda antes de sentarse a su lado.

Quedaron en reunirse el lunes de la semana siguiente, día que Delforo solía elegir para ver a su madre en Madrid. Movido por la curiosidad, la cita quedó fijada en una dirección de la colonia de El Viso.

A la hora prevista, Delforo llamó al timbre de la puerta de un chalet de dos plantas, excesivamente maltratado por el tiempo y la desidia, rodeado por altas tapias por las que asomaban copas de árboles sin podar. Le abrió un anciano flaco, con una chaqueta cruzada pasada de moda y el cabello blanco apelmazado, peinado hacia atrás. Parecía un fotograma sepia de alguna vieja película de gánsteres.

Se dieron la mano.

—Supongo que es usted el señor Borsa, ¿no?

—Sí, Guillermo Borsa. ¿Sabe?, lo habría reconocido a pesar del tiempo que ha pasado. ¿Quiere entrar, por favor?

Atravesaron lo que antes debió de ser un jardín cuidado y ahora era una maraña de matojos secos y enredados y entraron en la casa, sumida en un extraño y destartalado silencio. Borsa lo condujo hasta un salón con libros encuadernados en piel que parecían no haber sido abiertos nunca, cuadros antiguos y algunos sofás y sillones. El salón parecía una tienda de antigüedades sin barrer. Le hizo señas para que tomara asiento en uno de los enormes sillones de orejas que rodeaban una mesita sobre la que había un cenicero de porcelana con caracteres orientales, dos libros en ediciones de bolsillo —no pudo leer los títulos—, un cuaderno grande de tapas negras muy gastado y un juego de café con dos tazas.

Borsa se acomodó en un sillón al otro lado de la mesa, levantó la cafetera y le preguntó:

—¿Quiere café? Lo acaban de preparar, aún está caliente.

Mantenía la cafetera en alto y una expresión dubitativa en el rostro. La mano le temblaba ligeramente.

—Sí, por favor.

—¿Azúcar?

—Gracias, no tomo.

El anciano no dejaba de observarle. Delforo sorbió un trago. Era un buen café.

—Bien —empezó—. Tengo una gran curiosidad. ¿Qué quiere usted? Me dijo que un tal Dimas Prado me menciona en su testamento. ¿No es así?

—Sí, eso fue lo que le dije. Soy el albacea del señor Prado. Antes de morir me encomendó esta tarea, que cumplo tal como se lo prometí, aunque no lo apruebe. Tengo que advertirle de que intenté disuadirle muchas veces, pero fue inútil.

—No lo entiendo, solo vi al señor Prado en una ocasión, y fue en 1976. Me habían detenido y me encontraba en una de las celdas de la antigua DGS.

—¿No recuerda nada más?

Delforo se mantuvo en silencio. Contestó pasados unos instantes:

—Fue hace mucho tiempo.

—Usted y Dimas estuvieron casi dos horas hablando en la sala de comisarios, en el tercer piso. Y tomaron café, yo mismo se lo llevé. ¿No se acuerda?

—Sí, es cierto. Tomamos café y charlamos en un saloncito con aspecto de pub inglés. ¿Fue usted el que nos llevó el café?

—Sí, fui yo.

—Recuerdo que la noche anterior entraron en mi celda varios esbirros con pañuelos en el rostro y sin mediar palabra me golpearon con porras hasta molerme. Al otro día, ese…, el señor Prado vino a verme y me sacó de la celda. Me dijo que era comisario jubilado. Recuerdo que me hizo acompañarle a esa sala donde estuvimos hablando. Se interesó por determinados aspectos de mi vida, pero, sobre todo, me preguntó por mi madre y mi padre, Carmen Muñoz y Juan Delforo Farrel. No recuerdo mucho más de aquella conversación. Mi padre murió en 1970 en un desgraciado accidente de coche.

—Su padre y Dimas se conocieron en la posguerra y se vieron en varias ocasiones. También conoció a su madre. ¿Vive ella todavía?

—¿Mi madre? Sí, claro, tiene noventa y cinco años y está perfectamente… Bueno, tiene muy limitadas las facultades físicas, pero se vale por sí misma. ¿Qué tipo de relación pudieron tener mi madre y ese…? Me refiero a Dimas Prado.

—¿No lo entiende?

—No, no lo entiendo en el caso de mi padre es diferente. Fue oficial en el Ejército Popular de la República y llegó a mandar una división en la batalla del Ebro. Estuvo en la cárcel en Málaga en 1945, después, en 1946, unos meses en el Penal del Puerto de Santa María y más tarde, hasta la amnistía general de 1949, en un batallón de castigo en Mohedas de la Jara, un pueblo de Toledo. Pero mi madre…, bueno, nunca tuvo ninguna actividad política.

Borsa bebía café a pequeños sorbos. Delforo lo contempló: rostro delgado, cadavérico, con el cabello blanco semejante a un extraño sombrero, el cuello flaco y la dentadura blanca y pareja, tan ridícula en las bocas de los viejos. ¿Cuántos años tendría?

—¿No se preguntó nunca por qué tuvo tanta suerte en su vida…, digamos en su vida política, señor Delforo?

—¿Tanta suerte? No sé a qué se refiere.

—Me refiero a que usted se libraba siempre del cerco policial, señor Delforo. Sus compañeros de partido caían y usted no. Recuerde, esa fue la única vez que la policía lo cogió, a finales de 1976. Y lo cogieron porque Dimas quería verlo, charlar con usted. Tenía curiosidad por conocerlo. Y esa era la mejor manera de hablar con usted.

—Espere un momento, señor Borsa, esa no fue la primera vez que me detuvieron; antes caí preso en 1971, estuve un tiempo en la cárcel de Salamanca, preventivo. Más tarde me trasladaron a Madrid, me juzgaron y fui absuelto por el Tribunal de Orden Público.

—Esa es una prueba más de lo que le estoy diciendo. Entre 1971 y 1973 Dimas y yo estuvimos en Estados Unidos en misión especial. De todas maneras, el Tribunal de Orden Público lo absolvió por falta de pruebas. ¿Recuerda lo que ocurrió exactamente aquel día de finales de 1976? ¿Lo recuerda? Dimas ordenó que lo llevaran a la enfermería para que le revisaran y curaran sus magulladuras y más tarde lo condujo a la sala de comisarios. Estuvieron hablando casi dos horas. Aún recuerdo cómo iba usted vestido; mejor dicho, cómo iba vestido aquel joven que era usted en 1976. Tenía entonces veintinueve años, ejercía el periodismo y quería ser escritor.

—Sí, eso es, primero fui a la enfermería y después a la sala de comisarios…, ahora caigo. Estuvimos hablando un buen rato, me preguntó por…, por mi padre y mi madre, ya se lo he dicho. También mostró interés por mi trabajo…, si me interesaba más la literatura que el periodismo…; en fin, fue todo muy extraño y yo estaba sin dormir, además de que me habían sacudido aquella paliza la noche anterior. Pero han pasado treinta y cinco años y sigo sin comprender a qué viene todo esto. Escuche, señor Borsa, ha sido la curiosidad lo que me ha hecho venir. Soy escritor y ese legado me ha llamado la atención. ¿Qué ha querido decir con eso de mi buena fortuna durante mis años de actividad política?

—Es sencillo, lo hemos protegido siempre.

—¿Hemos?

—Sí, los dos, Dimas y yo. Yo a mi pesar, pero así ha sido. Usted era intocable.

—No…, no… Es imposible. ¿Desde cuándo?

—Desde que empezó su actividad política clandestina y subversiva en 1964. Aquella organización… ¿Cómo se llamaba?, el GAUP, los Grupos de Acción y Unión Proletaria.

Delforo no pudo evitar un gesto de extrañeza. Esa etapa de su vida estaba olvidada y sepultada en lo más profundo de su memoria. Se afilió al GAUP en 1964, cuando trabajaba de botones en aquella editorial madrileña en la que años después publicó seis novelas. Lo contactó José Pons, hermano de Eduardo Pons Prades, el jefe de producción de la editorial, exmilitar republicano de extracción libertaria, antiguo oficial de la resistencia francesa y un brillante intelectual.

Delforo formó una célula con sus dos amigos de entonces, Alberto Ganga y Emilio Vera, con los que compartía discusiones literarias e inquietudes revolucionarias. Los tres pretendían escribir novelas mientras se entrenaban y recibían educación política, integrados en la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. La propaganda que recibían se almacenaba en la editorial sin que nadie lo supiera y ellos la distribuían en fábricas y lugares de trabajo.

Alberto Ganga se suicidó años más tarde, después de sufrir un accidente de coche que le deformó el rostro. Emilio Vera murió de cáncer al año siguiente, tras publicar en Planeta su primera y única novela: La marcha de la carroña. Su viejo amigo Alberto Ganga solía escupirles a los mendigos que les pedían limosna. Cuando se lo afeaban, les aseguraba que así promovía el odio de clase. Delforo se sorprendió ante la viveza de sus recuerdos. Llevaba años sin acordarse de aquella etapa de su vida.

—Tenía usted diecisiete años —decía Borsa.

—Espere un momento, es imposible. ¿Cómo sabe eso? La organización era clandestina y se disolvió en 1968. Yo la abandoné un poco antes, en 1967.

—Eso es, entonces ingresó en el Partido Comunista en la Facultad de Letras de Madrid, más tarde continuó la militancia en la de Salamanca… Y hace poco ha vuelto a ser miembro del partido, ¿no es así? Claro, el partido ya no es clandestino, por supuesto, ni ilegal. Pero no quiero hablar de su vida política, señor Delforo. No me interesa. Le repito que estoy aquí con usted porque le di mi palabra a Dimas, solo por eso. Si le parece bien, le diré lo que le ha legado. ¿Me está escuchando?

—¿Qué? Sí, le estoy escuchando, y le digo, simplemente, que no puede ser. No son tan listos, no pueden saberlo todo. Tienen brigadas de información, servicios secretos, confidentes…, pero no. Es imposible, es un farol.

—Como quiera.

—¿Qué me ha dejado ese hombre? ¿Lo puedo saber?

Borsa levantó el cuaderno negro.

—Esto…, una especie de…, bueno, de novela o de narración de algunos sucesos que ocurrieron en Burgos en 1938. Él quería que usted la utilizara y se basara en lo que él había empezado a contar. Pero tiene que garantizarme que la usará.

—¿Y eso es todo? ¿Un cuaderno con un bosquejo de novela?

—Dígalo de otra manera. Le da materiales únicos, información de un crimen impune del que no se sabe nada. ¿Lo toma o lo deja? Me dijo que la única condición que ponía era que usted me diera su palabra de que lo iba a utilizar.

—¿Y basta con mi palabra?

—Sí, con su palabra es suficiente. Démela y se lo entregaré.

—¿Él sabía que yo era escritor?

—Sí, lo sabía. Leyó sus libros. Mire… —Levantó los libros que había en la mesa. Eran sus dos primeras novelas. Había publicado una en 1980 y la otra en 1982—. Las tenía todas, pero yo solo he encontrado estas dos.

—Me parece muy extraño, compréndalo.

—No se arrepentirá, se lo garantizo. Dimas sabía terribles secretos de Estado. ¿No se decide?

—¿Qué eran ustedes? ¿Amigos?

—Hermanastros, hermanos de padre…, y también fui su ayudante y amigo. Estuve con él desde la primavera de 1936. Una larga relación de setenta y cinco años. —Ante el silencio de Delforo, Borsa añadió—: Acepta el legado, ¿sí o no? Mientras se decide, podemos tomar un poco de coñac. ¿Le apetece?

—¿Ahora? ¿No es demasiado temprano?

—Nunca es demasiado temprano para nada. Dimas solía tomar coñac a todas horas y yo también me aficioné. Últimamente solo bebíamos el 1866 de Larios, es mejor que los coñacs franceses.

—¿Va a invitarme a beber coñac?

—Gastaremos la última botella. ¿Sabe una cosa? Dimas pidió una copa antes de irse al otro mundo. Beberemos a su salud.

—¿Quiso beber coñac antes de morir?

—Así es… Dimas se suicidó la semana pasada.

—¿Cómo que se suicidó?

—Pues sí, eso hizo. ¿Le interesa?

Delforo se encogió de hombros.

—No… No me interesa, en realidad me da igual.

—Se disparó al corazón.

Borsa le sonrió. Delforo lo observó tocar un timbre que parecía de plata. Su sonido se perdió en la lejanía de la casa.

—Dimas Prado llevaba en la solapa la insignia de camisa vieja de Falange —recordó Delforo—. ¿Usted también fue falangista?

—¿Falangista? Bueno, es posible, aunque nunca me afilié. Dimas lo era y yo…, bueno…, yo estaba con él. Creo que todo el mundo suponía que yo también era falangista. En realidad, el único partido al que me afilié fue al Partido Nacionalista Español del doctor Albiñana, uno de los que mandaba en Burgos durante la República. Consiguió un escaño de diputado en el 36, se quedó en Madrid y lo fusilaron cuando se produjo el Alzamiento. Teníamos unas milicias muy parecidas a las de Falange, incluso saludábamos a la romana.

Una mujer gruesa entró en la habitación arrastrando las zapatillas. Parecía marroquí, a juzgar por la henna con la que se había tintado el cabello y los tatuajes de las manos y del mentón. Observó en silencio a Delforo con sus ojillos abultados.

—Fátima, tráenos la botella de coñac, anda.

La mujer desapareció tras la puerta sin decir palabra.

—¿Me está diciendo que fue pistolero de la Legión de Albiñana?

Borsa se encogió de hombros.

—¿Qué importancia tiene eso ahora? Fue hace mucho tiempo. ¿Sabe una cosa? En una ocasión Dimas le salvó la vida. ¿Qué le parece?

—¿A qué se refiere?

—Le he dicho que Dimas le salvó la vida. Usted estuvo condenado a muerte.

Delforo creyó que no había oído bien.

—Espere un momento, ¿quién me condenó a muerte?

Borsa ahora le estaba sonriendo. La extrema palidez de su rostro parecía relucir.

—Nosotros… —respondió—, y si no llega a ser por Dimas, usted ahora no viviría, así de sencillo.

—¿Con ese nosotros se refiere a la policía o a la Falange?

Inexplicablemente Borsa seguía sonriéndole como si esa mueca lo disculpara. Delforo contempló sus dientes grandes y parejos, tan falsos como su sonrisa.

—Déjelo en «nosotros», no le voy a decir más.

—¿Por qué me ha dicho esa fanfarronada? ¿Le gusta jugar? Déjeme preguntarle: ¿todo esto lo había previsto Dimas Prado o es idea suya?

—Hubo un tiempo en que usted me asqueaba, Delforo. Usted, su padre… y su madre, esa repugnante familia de comunistas. Dimas no supo darse cuenta de lo que significaron ustedes en su vida. Ustedes fueron culpables de…, de… joderle… le marcaron para siempre, lo convirtieron en un desgraciado. ¿Lo entiende?

—Puedo entender las palabras «joderle», «ser un desgraciado», «marcarle para siempre», pero no entiendo qué tiene que ver eso con mi familia, ni conmigo.

Fátima regresó con una bandeja en la que había dos copas ventrudas y una botella de coñac. Borsa llenó las copas hasta la mitad, ensimismado. Olisqueó la suya y chascó la lengua murmurando algo entre dientes. La criada se retiró en silencio.

—Los años lo borran todo. ¿Qué importa eso ahora? Dígame, ¿quiere brindar por Dimas? —Levantó la copa—. ¿Por mi hermano Dimas?

—Está bien, por él. —Delforo levantó su copa y bebió un sorbo de coñac—. ¿Qué ha querido decir con eso de que Dimas impidió que me mataran?

—No tiene importancia, déjelo.

—Insisto, ¿eso es verdad?

—Sí, Dimas impidió que lo mataran. Los nuestros pudieron haberlo hecho sin que él se enterara, pero desistieron… Dimas era…, no sé…, imponía respeto y era muy cabezón; ni siquiera pude quitarle de la cabeza que se suicidara.

—¿Está hablando en serio? ¿Cuándo fue eso? Según me ha dicho solo nos vimos una vez hace treinta y tantos años en la DGS, y el que estaba jodido era yo, me acababan de dar una paliza.

—No olvide que conocíamos todos sus pasos. —Vació la copa y volvió a llenarla despacio. Se puso a mover el coñac—. Igual no se acuerda, pero usted y yo coincidimos antes de que Dimas fuera a verlo a la DGS. Ocurrió a finales de 1975, aún no había muerto el Caudillo.

—Tiene usted una memoria envidiable para su edad. Yo no lo recuerdo. ¿En qué otra ocasión dice que nos vimos? Bueno, si puede saberse. ¿Le molesta que fume?

—No, en absoluto. Yo no he fumado nunca, pero Dimas no dejó de fumar jamás. Fumaba Pall Mall, esos americanos emboquillados. Se fumaba dos paquetes diarios.

—Los atornillaba en una boquilla negra.

—Sí, eso es. Perteneció a su padre. ¿Quiere que le traiga un paquete de Pall Mall? Aún quedan.

—Gracias, fumo negro. —Prendió uno de sus cigarrillos y expulsó el humo—. No me ha contestado. ¿Dónde nos vimos?

—Es usted muy curioso, Delforo, actúa como un policía, aparenta frialdad y aplomo y se fija en todo.

—¿Es un halago?

—Puede ser.

—Es posible que los policías y los escritores tengamos algo en común… La capacidad de observación, el instinto de comprender a los seres humanos de un vistazo, el análisis de sus gestos, sus silencios…, todo eso es parecido. De todas formas, los escritores lo hacemos con fines diferentes de los de la policía. ¿Me lo va a contar o no?

—Usted vino a vernos a aquel almacén de la calle Francos Rodríguez con la intención de afiliarse a nuestro grupo. Bueno…, de infiltrarse, digamos. Quería usted escribir un reportaje sobre los Grupos de Acción, ya sabe…, se hizo pasar por falangista. En realidad usted llevaba bastante tiempo investigando sobre nosotros, lo teníamos calado. Vino con un tal «Huracán Molina», uno de los nuestros.

Delforo se quedó estupefacto. Intentó que no se le notara el asombro. Borsa había mencionado que llevaba tiempo ocupándose de él. Y era cierto: la dirección del almacén se la dio Alberto Molina, alias «Huracán Molina», un conocido de la cárcel, exboxeador canario, atracador de bancos, al que un día distinguió entre un supuesto grupo de anarquistas que destrozaban escaparates y quemaban contenedores de basura durante una algarada en la calle Princesa. Ese Molina le dijo: «Estudiante, aquí nos llevamos cincuenta mil a la semana. ¿Cuánto ganas tú en tu jodido periódico?».

Luego, la propuesta del reportaje al director: «La policía está creando un ambiente asfixiante de violencia. Los planes son ataques selectivos a líderes obreros, abogados, estudiantes, secuestros de personalidades del régimen… Tienen asesores argentinos, quieren que la izquierda responda a las provocaciones para crear una imparable espiral de terror callejero…».

Recordó la pregunta del director y su respuesta: «¿Cuál es tu fuente?». «Un tío al que conocí en la cárcel, un atracador de bancos. Cobra cincuenta mil pesetas a la semana, forma parte de una unidad de choque muy organizada, los llaman Grupos de Acción. Tienen mandos policiales, del ejército, y esos asesores, los pistoleros argentinos. Unas veces van de anarquistas y otras, de falangistas». «Una película muy bonita, Delforo, pero una fuente así, la de un exrecluso, no es suficiente para un reportaje. Nos podría caer una querella que nos arruinaría. Busca más fuentes».

Borsa le estaba diciendo algo.

—… Molina, ese chico…, ese traidor, se lo contó todo, ¿verdad? ¿Cuánto le pagó? Tengo curiosidad.

—Nada, le doy mi palabra… Me lo contó para presumir, para demostrarme que ganaba más que yo, que era más importante. Me propuso que fuera a ver a su grupo con mis propios ojos para que me convenciera.

—No le sirvió de nada, ¿verdad? Una pérdida de tiempo. Se presentó allí y se puso a hablar con…, no me acuerdo, con un camarada. Le dijo que era de Valladolid y que quería luchar por la patria, por España, y que era falangista. Yo estaba en el rincón, consultando no sé qué, y lo reconocí. ¿Sabe lo que pensé? ¿No? Pues pensé: «¡Dios mío, qué atrevimiento!».

—Creo que entonces yo era bastante despreocupado, es cierto. Me invitaron a participar con ellos en la lucha por la libertad, contra el comunismo y el terrorismo de ETA.

—Usted no lo vio claro y no volvió. En realidad, el reportaje no salió, menos mal. Su director también se achantó. Le mandamos una carta de aviso.

—Nunca supe de esa carta.

—Bueno, el director vive todavía. ¿No lo ve en las tertulias de la tele? Sale mucho. Pregúntele.

—¿Qué le decían en esa carta?

—Que si publicaba esa falacia, ese reportaje de mierda, acabaríamos con su familia.

—Vaya…, el reportaje no salió porque no encontré más fuentes que corroboraran mis hipótesis. Sin embargo, todo eso lo saqué en mi primera novela. Ese fue el tema fundamental. ¿La ha leído?

—Me temo que no, señor Delforo. Era Dimas quien las leía. A mí nunca me ha interesado su literatura.

Borsa sostuvo el ejemplar de su vieja novela. No era lo mismo una exclusiva de esa envergadura en un periódico de tirada nacional que escribir una trama política, más o menos ingeniosa, en una obra de ficción. Nadie se la tomó en serio, fue tratada por la crítica apenas como una especulación, una posibilidad más o menos remota. Nadie creyó que la violencia de la transición fuera un proyecto elaborado por los Servicios de Inteligencia para crear confusión, angustia y temor entre los ciudadanos ante la posibilidad de que se volviera a votar un Frente Popular, o algo parecido. La mayoría de los españoles seguían marcados por los recuerdos de la guerra civil y la terrorífica etapa franquista. Y luego las bombas de ETA, lanzadas directamente contra militares y la Guardia Civil, sin descartar a la población civil inocente. Muchos creían que tarde o temprano se sabría la verdad sobre el terrorismo vasco.

—Nadie se fijó en la posibilidad real de la trama de mi novela, los críticos la trataron como una novela policíaca más. Tuvo un relativo éxito. ¿Ahí fue cuando me condenaron a muerte?

—No, no les damos importancia a las novelas… La decisión de matarlo se tomó en cuanto usted se marchó. Unos decían que con una paliza era suficiente, opinaban que todos ustedes, los periodistas rojos, eran unos gallinas; sin embargo, otros…, en fin, se pusieron a discutir cómo matarlo. Era un grupo bastante exaltado, la mayoría venía de Argentina, ya sabe…

—¿Exaltados? De 1975 a 1983 hubo quinientas setenta y tres muertes debidas a la violencia política en España, según el libro de mi amigo Mariano Sánchez Soler. Se llama La transición sangrienta, ¿lo ha leído?

—No me interesa la literatura de los rojos.

—Yo lo acabo de leer. Verá, la distribución de los muertos es la siguiente: de los grupos incontrolados de extrema derecha, 49; de los grupos antiterroristas, 16; de las fuerzas policiales, 54; en cárceles y comisarías mataron a 8; en enfrentamientos entre grupos armados y la policía murieron 51, y 344 fueron víctimas de ETA, solo en aquellos años, y 51 del GRAPO. ¿Se ha quedado con el número de víctimas, señor Borsa?

Borsa lo observaba en silencio con la copa a la altura del pecho. Le pareció que hacía esfuerzos por hablar. Delforo continuó:

—Esta transición modélica costó ríos de sangre. Mataron a los abogados de Atocha, mataron en Montejurra, en Vitoria, mataron a obreros, estudiantes…, pusieron bombas, se inventaron grupos violentos de extrema izquierda, secuestraron a Villaescusa y a Herrero Tejedor… Y todo dirigido por el llamado Servicio de Documentación de Presidencia, los servicios secretos.

—No se canse, Delforo, no merece la pena. ¿Un poco más de coñac? ¿Podemos celebrar al menos que usted sigue vivo?

—Yo también los aborrezco, Borsa. A todos ustedes.

—Vamos, brindemos, Delforo. El tiempo ha pasado, mi odio por usted se ha desvanecido por completo.

—Antes de brindar me gustaría saber cómo me salvó Dimas Prado. Tengo curiosidad, tiene usted que entenderlo.

Borsa se encogió de hombros.

—Le prometí a Dimas que iba a ser comprensivo y amable con usted, Delforo, de modo que se lo contaré. Bastó una orden suya, así de fácil. Solo tuve que decir que Dimas no quería que lo tocaran.

—Vaya…, ¿y lo habrían hecho?

—No le quepa la menor duda.

—¿Y cómo habría sido?

—La curiosidad mató al gato. ¿No sabe esa máxima?

—Y ahora, ¿estoy fuera de peligro?

Borsa sonrió y movió la cabeza, como si negara.

—Sí, está fuera de peligro.

—Cuéntemelo, Borsa. ¿Un accidente de coche? ¿Un intento de robo? —Borsa lo observaba en silencio—. Soy novelista, señor Borsa. La información me puede.

—Creo que no voy a decírselo, señor Delforo. Lo siento, estoy hablando demasiado.

—¿Usted cree? Yo, francamente, creo que no. Lo único que deduzco es que ustedes eran poderosos y capaces de matar, como ocurrió montones de veces, y que Dimas Prado estaba al mando de aquella operación de desestabilización. ¿No es cierto?

—La llevó a cabo, pero no fue obra suya. Fue una operación de Estado Mayor, de gente especializada en lucha antisubversiva. Se la dieron ya montada, pero él la corrigió y la innovó, por así decirlo. Dimas fue…, fue un genio, señor Delforo.

—Vaya, entonces trabajaban para Inteligencia, no eran simples policías. Pero es lógico, había que impedir que en España se creara un Frente Popular a la muerte de Franco y que ganara las elecciones. —Delforo sonrió—. Es increíble…, entre 1974 y 1979, en aquellos cinco años, los Servicios de Inteligencia desmontaron todo lo que se había creado hasta entonces, la posibilidad de un gobierno democrático de concentración nacional que asumiera un referéndum sobre monarquía o república, la elaboración de una Constitución y unas elecciones generales libres.

—Es un error creer que el enemigo es tonto.

—Sí, es cierto. Le doy la razón, Borsa. ¿Y qué pasó con Molina? Nunca lo volví a ver. ¿Lo mataron?

—No, lo asustamos, fue suficiente.

—Usted es un…

Borsa lo interrumpió.

—¿Un asesino? Puede decirlo…, lo he sido durante bastante tiempo; sin embargo, me considero un combatiente, un patriota, un servidor del Estado. He podido matar a… —hizo un gesto vago con la mano—, bueno, a algunos. Nunca los he contado.

Delforo se quedó en silencio, pensativo, evaluando lo que le había confesado Borsa, que lo observaba con una chispa traviesa en los ojos. Delforo bebió de su copa mecánicamente.

—Tengo que asimilar todo esto, Borsa. Acaba de decirme que ustedes fueron unos asesinos, asesinos falangistas que…

—Dimas no. Él nunca mató a nadie.

—¿Qué diferencia hay? Unos lo organizaban y otros apretaban el gatillo. Ustedes mataron antes de la guerra, durante la guerra y la posguerra, y más tarde en la transición.

—Dimas no.

—¿No? Si usted lo dice…, para mí es lo mismo.

—No es lo mismo, Delforo, se lo aseguro.

—No creo que lleguemos a un acuerdo respecto a eso. Pero me gustaría saber por qué Dimas Prado no quiso que me mataran.

—Lea el cuaderno, ahí se explica todo.

Borsa se levantó de pronto y paseó por el salón. Parecía molesto por algo que hubiera dicho. Hablaba de matar y asesinar como si nada, blindado ante cualquier reflexión ética. ¿Estaría borracho? Desde luego, no lo parecía. Delforo había bebido apenas una copa o quizás dos, acompañadas de más café, pero Borsa no había parado de beber mientras se dedicaba a hablarle de su vida y de la de Dimas sin el menor pudor.

De pronto, Borsa se dio la vuelta y le dijo:

—Hubo momentos en que…, bueno, en que Dimas y yo discutíamos. Creo que…, en fin…, que no he contado todo sobre Dimas. En 1946, al comienzo del verano, le hice un favor enorme, un favor que le cambió la vida. Descubrí a… a una persona, un moro al que…, bueno, al que Dimas necesitaba capturar, pero el moro andaba escondido, se había cambiado el nombre. El caso era que Dimas corría peligro de que lo mataran, ¿entiende? ¿Sabe que Dimas fue director general adjunto de Seguridad entre 1943 y 1946?

—No lo sabía.

—Era responsable de las Brigadas de la Policía Político-Social de toda España. El responsable máximo. El número tres del Ministerio. Mandaba sobre más de treinta mil policías.

—¿Qué era Dimas Prado en 1976, cuando nos vimos?

—Comisario principal… jubilado. Iba a llegar la democracia y Dimas no podía estar con los rojos a los que había perseguido y condenado, ¿entiende?Por eso le destituyeron…

PRIMERA PARTE

1

BURGOS, COMIENZOS DE ENERO DE 1938

A las afueras de Burgos, al anochecer de un día de enero, un automóvil negro se detuvo frente al portón de una casona de piedra de dos plantas en la calle de los Hortelanos, cerca del arroyo Vena y no muy lejos del monasterio de San Juan. Se trataba de una zona de huertas y viejas alquerías diseminadas en la oscuridad del campo, en los límites de la ciudad.

Un perro ladró en alguna parte. Después lanzó un prolongado aullido, al que otros perros respondieron en la lejanía. Un joven alto, que dejó el motor encendido, bajó del coche y prestó atención al ladrido de los perros. Eso era de mal agüero. Observó las sombras del campo. No se veía a nadie, ni una luz encendida en las lejanas casas. El retén de soldados que custodiaba el monasterio de San Juan, convertido en almacén de municiones y pertrechos de guerra, no se percató de la llegada del coche.

El joven llevaba un largo abrigo oscuro y un gorro de lana le cubría la cabeza hasta los ojos. Abrió rápidamente el portón de la casa, entró de nuevo en el coche y lo condujo al interior del patio. Era un Renault 1932 de matrícula francesa. Poco después volvió a cerrar el portón.

En el extremo de la calle un hombre apareció bajo el arco de una callejuela. Fumaba un cigarrillo y llevaba guantes de lana y una bufanda sobre el gorro de plato de los serenos urbanos. Había visto el coche entrar, solo la trasera, el ruido del motor le había alertado. Miró la hora en su reloj de pulsera, arrojó el cigarrillo al suelo helado y lo pisoteó. Luego se frotó las manos estremecido de frío. Pensó que eso era un suceso extraordinario, la dueña de la casa no se lo había mencionado. También pensó que debía de ser el coche de alguien importante. Tendría que esperar a que salieran para ir a ver a doña Águeda, como habían acordado. Hoy tocaba. Era jueves.

La planta baja de la casona era un amplio patio parcialmente techado donde antes se encontraban las caballerizas para las bestias, los carros de labranza y las habitaciones de la servidumbre. Ahí estacionó el automóvil. El joven y otro hombre salieron del coche, subieron al segundo piso por unas cortas escaleras y entraron en la zona de los dormitorios principales, los baños y los salones. Ninguna puerta estaba cerrada.

En la penumbra de uno de los dormitorios, el calor se había hecho asfixiante gracias a los dos braseros, pero así era como le gustaba al general, el otro pasajero del auto negro. Ahora ya se había tranquilizado, tumbado desnudo en la cama, relajado gracias a los masajes y a la pipa de grifa que fumaba. Nadie las preparaba como su asistente. La hierba suelta, olorosa y no demasiado apretada en la cazoleta, para que se pudiera aspirar con facilidad. ¿Dónde la conseguía en Burgos? Bueno, de eso no se preocupaba. Cuando necesitaba hierba, ahí estaba, parecía recién traída de la Yebala, qué curioso, de la región de Tillarían. Esas aldeas de las montañas donde se cultivaba la mejor hierba del norte de África.

Al menos eso decían sus antiguos camaradas en los viejos tiempos, cuando la fumaban alrededor del fuego del campamento y él era un joven teniente que no paraba de reír. Pero la vida ya no era como entonces. Ahora, ni siquiera había verdaderos compañeros, ni fuegos de campamento. Nunca olvidaría aquellas noches estrelladas, plenas de misterio y de verdadera camaradería. Sabían que al día siguiente algunos de ellos morirían en combate. Era hermoso pensar en esa sensación, y la echaba de menos. Muy pocos de aquellos camaradas seguían con él, unos habían muerto y otros se habían pasado al bando de los rojos, que era peor que morir. La muerte en combate es la gloria máxima de un militar, su mayor orgullo.

¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? ¿Veinte, veinticinco años? En todo caso, la mejor época de su vida. Aprovechaba estos escasos instantes de relax para recordarlo. La pipa de grifa le producía ese efecto mágico, envolvente y cálido. ¡Tenía tan pocos momentos así! Los viejos compañeros se habían convertido en competidores rastreros y descuidados, observadores taimados de sus movimientos, para caer sobre él y destituirlo, y quizás matarlo, mientras fingían que lo adoraban y respetaban.

Sabía que era el precio que tenía que pagar, de manera que no confiaba en nadie y ordenaba vigilarlos constantemente. Consentía sus debilidades, sus trapacerías y engaños, y eso le permitía controlarlos. Dejaba que robasen, que se lucraran con los suministros y las partidas para víveres y vituallas, que se pelearan entre sí para conseguir cargos más lucrativos y enchufes a sus familiares y amantes. Él era un padre benévolo.

Su asistente terminó el masaje y el general se quedó inmóvil en la cama. Luego aspiró el humo chupando la pipa. Quedaba poca hierba. Volvió el rostro y divisó el cuerpo de la muchacha que aguardaba sentada en una silla entre las sombras de la habitación. Bueno, parecía una muchacha. Distinguió el bulto oscuro y flaco de su cuerpo frente a la ventana cerrada, tapada con los cortinones. Se estaba quitando la ropa.

El asistente le había asegurado que era virgen, una niña, y que venía de muy lejos, de un lugar donde nadie había oído hablar de él. Un animalillo que apenas hablaba español. Se iría enseguida de Burgos y nunca recordaría nada. Así era mejor; cada vez era más difícil y arriesgado relajarse, aunque lo necesitaba cada vez más y más, de manera que las ocasiones eran escasas y urgentes.

El asistente prendió la lucecita sobre la cómoda y la cubrió con un paño. Era fundamental que no lo reconociera. Tenía que ser así. ¿Cuándo había sido la última vez? Fue en… Sevilla, en un pueblecito cercano a San Juan de Aznalfarache. Sí, allí fue, pero no se acordaba del nombre del pueblo, ni de la borrosa figura de la muchacha, también una chica joven, morena, como a él le gustaban, delgadas y sin vello púbico, condición indispensable. Ese matorral negro le daba asco.

Dios santo, de eso hacía año y medio, demasiado tiempo con el dolor de espaldas y de hombros, con los músculos del rostro tan contraídos que le costaba trabajo hablar. Solo le calmaban las pipas de grifa que le proporcionaba su asistente y sus masajes. Pero el alivio era transitorio.

Había sido el otro día, mientras le lustraba las botas, cuando le anunció:

—Tengo una muchacha, una virgen que no ha conocido hombre y que acaba de llegar a Burgos; no es española, es de una aldea de las montañas, perdida en la región de Tigrit, frontera con Argelia. La he investigado y no sabe nada de usted, mi general. Ni siquiera habla español.

El general no le contestó, quizás calculando los pros y los contras de la propuesta. Pero su asistente lo conocía: su no respuesta significaba que aceptaba.

—Se marchará el viernes próximo, mi general, ya tiene los permisos y el salvoconducto, ¿comprende? Puedo hablar con ella para el jueves. Si quiere busco el lugar.

También año y medio atrás, en Sevilla, al comienzo de la guerra, el asistente le comentó que ya había hablado con la muchacha, la sevillana aquella. La había buscado por su cuenta, una roja a la que de todas maneras iban a fusilar. La eligió porque era una joven delgada, morena y escurrida de caderas. Recordaba que le dijo:

—Le he afeitado sus partes, ahora cuando usted ordene.

Pero eso fue hace mucho tiempo, una eternidad.

En la cama de esa habitación, con los cortinones tapando el balcón, observó con sus ojillos oscuros y fijos el rostro de su asistente vestido de paisano, extraño con esas ropas, siempre atento al lado de la cama. Un muchacho grande y fuerte, silencioso y dócil como un perro, hijo de aquel otro hombre, aquel caudillo rifeño que veinte años atrás se había arrodillado ante él con lágrimas en los ojos y le había dicho que a partir de entonces sería su perro. Después inclinó la cabeza y le besó las manos.

Y ahora, su hijo mayor le preguntó:

—¿Todo bien, mi general? ¿Está bien de calor? —Sin esperar respuesta, añadió—: Estaré al otro lado de la puerta. Ya sabe.

Él no tenía por qué contestar. Todo estaba claro.

—Ya le he dicho lo que a usted le gusta, mi general.

Escuchó el ruido de la puerta al cerrarse detrás de su cabeza y chupó la pipa por última vez deslizándola vacía al pie de la cama, sintiéndose relajado, expectante ante lo que vendría a continuación.

La habitación era grande, se dio cuenta, de muebles antiguos, pesados y oscuros, el dormitorio principal de una vieja casa. Esos muebles cuyas maderas crujían siempre en su infancia. La chica —sí, era una chica, casi una niña, ahora la distinguía mejor— se demoraba. Su silueta desnuda y escurrida apenas se definía entre las sombras.

En ese momento dejó de pensar y se dispuso a observar a la muchacha. Ella parecía mirarle a su vez. La contempló avanzar hacia la cama y subir de un salto. Con los ojos cerrados se buscó el pene con la mano izquierda entre los pliegues del estómago. Sentía los tobillos de la muchacha aprisionando sus hombros y la respiración se le alteró, el pene comenzó a surgir de la cápsula.

Ahora sentiría el chorro caliente de los orines sobre su rostro; el pulso se le alteró y empezó a masajearse el pene, aguardando. Pero no ocurrió nada y abrió los ojos despacio, con cuidado. Allí arriba, sobre su cabeza, distinguió los muslos flacos y pálidos de la muchacha, que terminaban en la hendidura rosa y apretada de la entrepierna. Aguardó un poco más, pero las piernas se estaban moviendo, se estremecían.

La mujer se encontraba en el reclinatorio, quizás rezando. El muchacho alto, atento a lo que ocurría en la otra habitación, sintió que se había quedado en silencio. Se volvió; le estaba mirando, aún arrodillada. En camisa de dormir parecía un poco regordeta, de amplios pechos que colgaban, oscuros bajo la tela. La conocía, había hablado con ella en dos ocasiones, organizando la cita.

Ambos escucharon la tenue risa juvenil a través de la puerta.

—¿Qué pasa?

—Silencio —le ordenó en voz baja.

Se acercó a él por detrás. Notó su respiración alterada, el contacto de sus gruesos pechos contra su espalda.

—Sé quién es —soltó una débil risa—. Lo he visto bajar del coche en el patio. Quién iba a decirlo, ¿eh? Bajito, regordete…, igual que en las fotos de los periódicos.

En la otra habitación, la chica seguía riendo, una risa de conejo: ji, ji, ji.

—¿Qué tener ahí? Ji, ji, ji, parece bellotita. Déjame que yo arregle eso, hombre.

Empezó a hurgarle la entrepierna. Él se contrajo como si sufriera una sacudida eléctrica y se replegó.

—¡Eh, déjame, déjame, hombre, déjame, ji, ji, ji!… Bueno, si la encuentro. ¿Dónde tenerla?

Flaca, sin pechos, una niña con rostro de vieja, que intentaba cogerle el pene. Roto ya el hechizo, le apartó las manos, loco de furia, hasta que giró el cuerpo, trasteó en la silla y encontró la pistola, la Luger. Temblando de ira, la colocó en la frente de la niña, la sucia perra malhablada, la rata asquerosa que se había atrevido a tocarle.

En la habitación contigua, su asistente escuchó el disparo y transportó el cuerpo desmadejado de la mujer a la cama.

2

MADRID, MEDIADOS DE DICIEMBRE DE 1945

Durante la Navidad de 1945 la guerra aún no había terminado oficialmente. Lo haría mediante un decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado tres años más tarde, en 1948. Hasta ese momento las fuerzas militares y de seguridad del Nuevo Estado seguían movilizadas y alertas. En Madrid solo había luz a partir de las ocho de la noche, aunque en Navidad hacían una excepción. De todas maneras, la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, estaba excluida de cualquier restricción.

En uno de los grandes despachos de la segunda planta, las luces permanecían encendidas a las diez de la noche, mientras unos pobres adornos navideños colgaban en la Puerta del Sol. Dimas Prado recorrió con la mirada distraída su despacho grande y amueblado con pretensiones. Volvió a notar las marcas en el suelo y las raspaduras en la pared donde antes estuvieron la mesa de reuniones y los sillones. Se los habían retirado la semana anterior con el pretexto de repararlos.

El súbito ruido del viento en los cristales y los inconcretos sonidos de la campanilla del tranvía y de la gente en la calle le hicieron volver el rostro hacia el ventanal. Había rumor de Navidad. Una señal de que le quedaba poco tiempo. Iban a destituirlo.

Sintió los pasos de Borsa avanzar por el pasillo, apagando los otros menudos sonidos de fuera. Guillermo Borsa abrió la puerta y asomó la cabeza. Bajo el brazo llevaba una abultada carpeta marrón, el historial delictivo de Juan Delforo Farrel.

Dimas Prado se entretenía colocando en la boquilla un cigarrillo, que enseguida encendió. Nada más entrar, le preguntó:

—¿Está listo el coche, Guillermo?

—Aún no. Me han dicho que en quince o veinte minutos.

—¿Y Sancho, te ha contestado?

Borsa titubeó y negó con movimientos de cabeza. Todavía tenía la mano en el picaporte de la puerta. La cerró con cuidado y se sentó en una silla frente a Dimas Prado. Colocó la carpeta a su lado.

—No tienes por qué preocuparte. Estoy seguro de que no será nada, ganas de joder. ¿Sabes una cosa? Me han dicho que esta tarde han visto a Sancho en el Ministerio. Iba con Galiardo, el nuevo jefe superior de Madrid. Dicen que ahora es el hombre de los ingleses, la mano derecha de Hoare, el embajador inglés, bien visto en El Pardo. Estuvieron en la embajada hasta después de comer.

La derrota del ejército alemán en mayo por el Ejército Rojo y los juicios de Núremberg, que comenzaron en octubre, habían creado un considerable revuelo en la cúspide del Nuevo Estado nacional. En realidad, los cambios comenzaron antes, durante la ofensiva rusa en el frente del este en 1942, con la destitución de Serrano Suñer en Asuntos Exteriores, sustituido por el conde de Jordana, un agente de Inglaterra.

—Vaya, vaya. —Dimas apagó el cigarrillo a medio consumir y encendió otro—. ¿Crees que nombrarán a Galiardo director general? ¿O será Sancho?

—No lo sé, pero Galiardo estuvo chuleándose en jefatura… Según me han dicho, alardeaba de que los cambios del régimen serían más profundos.

—De todas maneras, tenemos tiempo. El nombramiento será a finales del mes que viene, en enero. Casado es el hombre de Inglaterra para sustituir a Franco; sin embargo, los americanos están promoviendo a don Juan de Borbón, el heredero de la Corona, que cuenta con el apoyo del Partido Socialista en el exilio y de Gil Robles. De todas maneras, en cualquier caso, van a necesitar una policía segura y fuerte.

—Sí… Bueno, eso creo. Pero ni Sancho ni Galiardo se moverán de Madrid estas Navidades, eso seguro. Son hombres de Casado, vamos, de Inglaterra.

—¿Ha recibido la carta?

—Espero que sí. Esta misma tarde, a las seis, se la he entregado en mano a su secretaria de despacho, con el aviso de que te llamara.

Dimas dirigió una mirada al teléfono. Ungría, o al menos Sancho Recalde, su jefe de gabinete, tendría que haberle llamado ya.

—¿No te hace gracia todo esto, Borsa? —le preguntó, distraído y distante.

—Me cuesta trabajo que… Bueno, tienes bastantes enemigos en el nuevo Ministerio, ¿no? Te has significado mucho, Dimas. ¿Has conseguido la audiencia en El Pardo?

—No.

Dio la última calada al cigarrillo, lo aplastó en el cenicero y aguardó el comentario de Borsa.

—Es posible que…, aunque…, bueno, los designios del Caudillo son inescrutables. De todas maneras… —titubeó—, se dice que los militares quieren la Dirección General para ellos, otro feudo del Estado Mayor.

—Hasta ahora Ungría me ha dicho que el cargo seguiría siendo mío. Están intentando ningunearme, Guillermo, aunque saben que puedo probar que están pringados y puedo demostrarlo. Cuando se den cuenta de que tenemos los documentos, se van a cagar. Ungría no es ningún idiota, sabe que lo tengo cogido por los cojones, igual que el nuevo ministro. —Hizo una pausa—. No lo entiendo… Si caigo yo, caen todos. Y saben que soy capaz de llevar a la prensa internacional las pruebas de los pactos secretos con la Gestapo, con Vichy y con Inglaterra a través de Juan March.

—Vamos a salir de esta, ya verás. Necesitarán policías como tú, ya sea Casado o don Juan de Borbón el que gobierne.

—Mi baza más importante es el morito: hay que encontrarlo y que testifique… Si es verdad que sigue vivo y con otro nombre. Bueno, vamos a ver qué hacemos hasta que esté listo el coche. Sube café, anda.

—Ahora mismo. —Borsa se levantó y caminó hasta la puerta—. Pero no te hagas mala sangre, no merece la pena.

—Trae bastante café, la noche va a ser larga.

Dimas se retrepó en el sillón giratorio de cuero, habituado a su cuerpo como si hubiera sido moldeado con él, y se palpó la sobaquera con un gesto automático. Sus ojos fríos se clavaron de nuevo en la pared y la ventana. Luego abrió el cajón del escritorio, sacó la botella de coñac y bebió directamente del gollete. A esos chulitos de mierda les había amenazado varias veces con levantar la tapadera de sus fechorías con la Gestapo. La mierda se desparramaría. Dejó la botella sobre la mesa y hojeó los papeles del prontuario de Delforo.

Poco después apagó la luz de la mesa con un golpe seco y se quedó inmóvil en la semioscuridad con la carpeta abierta. Aquel era el espacio que había contemplado día a día, año tras año, desde que fue ascendiendo y cambiando de despacho hasta detenerse ahí. Necesitaba seguir siendo adjunto al director general, se lo habían prometido.

Quería acordarse de aquel tiempo —las manos sobre los muslos, la pacata claridad navideña de la Puerta del Sol pasando por la ventana—, de los bordados en el puño de las camisas y de los uniformes siempre planchados de su padre, de sus primos y las clases de Derecho en Salamanca veinte años atrás. Y de aquella casa grande en la calle de la Paloma en Burgos, con olor a barniz, donde pasó su infancia.

De sus diecisiete años, antes de conocer a Borsa, de la fiesta de cumpleaños en casa de su tío en Salamanca, antes del verano, cuando recibió el regalo mientras su primo Álvaro lo observaba desdeñoso desde el piano. Era una caja de caoba forrada de terciopelo rojo en la que reposaba una pistola Star niquelada, de fabricación especial, automática y reluciente, que llevaba grabada en la culata la inscripción: «Por Dios y por España», exactamente igual que la de Álvaro.

A partir de ahí sus recuerdos se esponjaron: repartió hojitas volanderas y se enfrentó «a los judíos y a los marxistas», que seguían consignas de ese burdel de ateos que era la Rusia soviética, y paseó junto a su primo por la universidad con una leve sonrisa en los labios. Pero lo que no olvidaría jamás fue la noche del asalto a aquel local de rojos, ese nido de ratas. Fue su bautismo de fuego, muy diferente de todo lo que había hecho antes.

Recuerda que forzaron la puerta de la Casa del Pueblo cuatro camaradas, dos con pequeños bidones de gasolina y su primo y él, ambos con sus Stars nuevecitas. Creían que no había nadie, pero antes de que tuvieran siquiera tiempo de arrojar la gasolina, se encontraron con una docena de hombres sentados a una mesa. Era un coro de rostros sonrientes, levemente divertidos, que les dijeron algo así como: «Vaya, chicos, ¿a qué habéis venido?».

Parecían ocupar todo el cuarto aquel, grande y casi desnudo de muebles, presidido por el retrato de Pablo Iglesias y las consabidas banderas rojas. Los camaradas que llevaban los bidones los dejaron en el suelo y retrocedieron. El silencio se hizo espeso y absoluto. Se dio cuenta de que su primo Álvaro apretaba con fuerza la pistola y comenzaba a sudar.

—¡Que nadie se mueva! —gritó Álvaro con su voz chillona y hueca.

Alguien soltó una carcajada, un tipejo con barbas.

—¡Coged los bidones y marchaos! —ordenó.

El joven Dimas Prado se pasó la lengua por los labios resecos y empezó a decir:

—Reformistas…, jodidos burgueses, lacayos de los curas, ¡viva la revolución, viva la anarquía, viva Rusia! —Al tiempo, levantaba el brazo izquierdo con el puño cerrado y repetía—: ¡Vosotros no sois revolucionarios!

Despacio, el grupo fue reculando hasta la puerta. Podía ver las caras de asombro y escuchar los murmullos de los rojos, esa gentuza. Su primo, desencajado y con el pelo pegado a la frente, se había quedado clavado en la entrada. Él continuó diciendo:

—¡Viva la huelga general revolucionaria, viva la revolución, viva la anarquía!

Cuando se encontraron cerca de la puerta, lo recordaba demasiado bien, comenzó a accionar el gatillo, al tiempo que estallaban las bombillas y escuchaba las exclamaciones y los gritos de los rojos en la oscuridad. Disparó y gritó como si la pistola y sus consignas tuvieran vida propia. Luego, el cargador y su repertorio de frases revolucionarias se agotaron, y corrió junto a los otros, que le aguardaban en el coche con el motor en marcha y las puertas abiertas.

Todo el mundo le felicitó. Álvaro repitió después muchas veces lo que le dijo en el coche: «Has estado fantástico, Dimas. Has hecho frente a todos esos rojos tú solo, cubriéndonos la retirada. Ha sido una sorpresa».

Y ya nunca pudo olvidar las miradas de admiración de los camaradas en el coche, la pistola caliente en el regazo ni la sensación tan plena de haber sido un héroe. Aquellas palmaditas en la espalda y los apretones de manos después, con un «hasta pronto, camarada», le endulzaron la vida.

Y aquella noche se permitió bromear con su primo de igual a igual, durante la tediosa cena familiar. Más tarde, cuando la casa estuvo en silencio, Álvaro fue a su cuarto con los cabellos untados de brillantina y su traje oscuro, inglés, sobre el que resaltaba la bufanda blanca.

—¿Quieres venir con unos amigos a divertirnos? —le preguntó.

Eran cuatro, y se dirigieron a una casa de putas de la calle de la Cruz donde trabajaba una antigua sirvienta de la familia, un lugar recogido y próximo.

Bebieron vino fino y él hizo lo mismo que Álvaro y los otros: se rio, alternó con las mujeres, contó chistes e invitó a todo el mundo. Luego, la que había sido criada en casa de Álvaro, una mujer alta y morena vestida solo con enaguas, le condujo hasta uno de los cuartos, le quitó la ropa y la dobló con cuidado sobre la silla. A pesar del esfuerzo, del sudor que brotaba incontenible por cada uno de sus poros y de la tenacidad respetuosa de la mujer, tuvo que constatar su fracaso.

—No te preocupes, chaval, no se lo diré a nadie —le dijo la mujer—. Nadie se enterará. Eres estudiante, ¿verdad?

—Sí —contestó él.

—¿No eres familiar de don Álvaro?

Entonces sintió la oleada de odio, asco y desprecio que había estado aguantando tanto tiempo y golpeó a la mujer en la boca, mientras ella trataba de librarse y repetía que no se enteraría nadie.

Su verdadero triunfo fue al día siguiente, cuando apareció en el Adelanto la noticia de que la Casa del Pueblo había sido asaltada por anarquistas, que habían disparado contra los asistentes y herido a dos de ellos. La policía ya había practicado detenciones. El titular de la noticia decía: «Ataque a la Casa del Pueblo por pistoleros anarquistas».

Su tío lo mandó llamar al despacho y se quedó mirándole con el periódico en la mano. « ¿Se te ocurrió a ti todo esto?», le preguntó. El joven Dimas asintió con la cabeza y su tío añadió: «Vaya, vaya, y esto de ¡viva la huelga revolucionaria! ¿también es tuyo?». «Sí, se me ocurrió en ese momento». «Tu padre estará orgulloso de ti, Dimas. ¿Te gustaría trabajar con un amigo mío en la Jefatura de Policía?».

Fue su primer trabajo. Creó su propio grupo, Frente Revolucionario Libertario, los más activos y radicales en las manifestaciones, los que destrozaban escaparates, quemaban imágenes religiosas y lanzaban botellas de gasolina a las iglesias y las sedes bancarias. De ese modo daba rienda suelta a su oculta furia, a su secreta sed de venganza, mientras iba consiguiendo escalar en la cucaña de los oscuros recovecos de la Jefatura de Policía de Salamanca.

Su primo Álvaro se perdió en la memoria hasta que supo que había muerto en un accidente de circulación hacia 1935 o 1936, cuando él ya tenía su propia reputación entre gentes que se inventaban a sí mismas y que raras veces tenían que dar cuenta de sus actos.

Encendió de nuevo la luz al escuchar los pasos de Borsa por el pasillo. Llevaba la bandeja en una mano y la sonrisa en la boca. Esa habilidad suya.

—Aquí están los cafelitos. ¿Te sirvo una taza?

—Sí —contestó con una cierta dulzura lejana—, gracias.

—Te sentirás mejor, ya verás.

—No pasa nada, Guillermo, nada.

—Tómalo antes de que se enfríe. Dos de azúcar, ¿no?

—A lo mejor es que ya no servimos para los nuevos tiempos; los americanos son ahora los que mandan… ¿Quién se esperaba eso? Los americanos necesitan ahora a Franco, «la espada de la cristiandad», vaya mierda. —Le mostró a Borsa la botella—. ¿Quieres un poco, Guillermo?

Borsa vertió coñac en su taza y bebió. Chascó la lengua.

—Vaya, es bueno. Siempre te ha gustado el buen coñac.

Dimas se sirvió un chorro generoso en la suya. Ambos se quedaron en silencio mientras apuraban sus tazas. Dimas prendió otro cigarrillo.

—¿Mandas otra cosa? Quisiera irme a ver si el coche está listo. Hay algo que… —Borsa añadió—: Bueno, me lo acaba de decir la de la centralita, la chica esa, la nueva… —Se puso a recoger las tazas y a colocarlas en la bandeja—. Me ha dicho que esta tarde han llamado del Ministerio para saber si todavía estabas aquí.

—¿Querían saber si yo estaba aquí?

—Sí, eso parece. Llamaron a centralita para preguntar si seguías en tu despacho.

—Muy curioso. ¿Solo eso?

—Sí, solo eso.

—Vaya, comienza el tiempo de los listos y los chaqueteros, Guillermo.

—Sí, eso parece.

Borsa abandonó el despacho. Dimas se quedó de nuevo solo en ese lugar demasiado grande, sobrecargado de objetos y recuerdos del tiempo en que los teléfonos sonaban continuamente y él era alguien.

Guardó la botella de coñac medio vacía en uno de los cajones de la mesa, tomó del perchero su gabardina de hombreras marcadas y su bastón y se puso las gafas oscuras. Ante una de las ventanas observó el anuncio iluminado del Hotel París y a la gente anónima en la calle. Se palpó el bulto del costado debajo de la chaqueta y mantuvo la mano en la rugosa textura de la pistola. «Hijos de perra —pensó—, bastardos hijos de puta».

Metió la carpeta de Delforo en una cartera de piel negra y abrió la puerta. Sus pasos cojitrancos resonaron en el pasillo de losetas rojas, flanqueado por puertas semejantes a la suya, hacia la escalera de mármol. Bajó rápido y cruzó el vestíbulo ajeno a los saludos. Frente a la centralita encristalada todavía estaba la mujer con los ojos carentes de expresión. Flotaba un persistente olor a sudor masculino en los bancos de madera adosados al muro, ocupados por los escoltas. Un tipo alto y desgarbado, con uniforme, se cuadró vagamente al verlo pasar.

Cada vez que iba a los sótanos, donde se encontraba el laberinto de las celdas y los archivos, percibía con nitidez la vida oculta y subterránea del edificio, un ejemplo de que esa era la vida real, la importante y decisiva. Lo de arriba no era otra cosa que la punta de un iceberg insignificante. Atravesó taciturno las interminables líneas de armarios ficheros apenas iluminados hasta el tenue resplandor del fondo que surgía bajo la puerta tamizado por la oscuridad.

No necesitó ninguna luz para descender los escalones de hierro enmohecido y rechinante, sintiendo ya el olor a gasolina, el ronroneo y el calor de los motores. Divisó los automóviles iluminados por las bombillas del techo, que creaban la claridad artificial de un gallinero y provocaban el brillo de los trajes de los chóferes de guardia y los mecánicos como si llevaran lentejuelas.

Borsa gesticulaba con un tipo vestido con mono azul, que se limpiaba las manos en un trapo. Le llegó esa imagen con otra: la de él mismo en este mismo lugar, años atrás, cuando había menos coches, menos miedo y menos traidores. Se dirigió al gran coche oscuro con el motor al ralentí y entró.

Borsa lo condujo suavemente subiendo la rampa hasta la salida de la Puerta del Sol. De allí se dirigieron a la calle de Alcalá y Cibeles. Iban a Málaga, a la comisaría provincial. Esa misma mañana, a las nueve y media, habían detenido a Juan Delforo Farrel en el café La Cosmopolita de la calle Larios.

—Déjame arreglar esto —dijo Borsa—. No hables con Delforo, no hace falta. He conseguido algunas pistas muy prometedoras.

—¿Cuáles?

—En el otoño de 1939 vino a Madrid, con documentación legal; se hace pasar por excautivo. Ahora es un macarra, tiene mujeres «al punto» en los alrededores de Peligros. No será difícil encontrar su dirección y su falso nombre.

Guillermo Borsa iba a decir algo más, pero se contuvo justo en la palabra que pugnaba por salir de su boca. Apretó con fuerza el volante. Los nudillos resaltaban en sus suaves manos de adolescente.

—No estamos seguros, necesito que Delforo me dé información sobre el morito —dijo Dimas—. Él sabe si murió en Teruel o no. A lo mejor vamos detrás de un fantasma. De todas maneras, si es verdad lo que dices, sería una bomba. Figúrate, tengo las fotos del crimen y a Fátima localizada. Y el morito me lo contará todo, no quiero ni pensarlo. Montaremos un escándalo en la prensa internacional. Sabemos cómo hacerlo.

—Déjame investigar. Estoy metido en esto también. Dame carta blanca durante unos días y te traeré al morito.

Borsa aguardó a que Dimas le contestara. En cambio, permaneció callado, recostado en el asiento y fumando. Borsa pensó: «Te van a matar, Dimas. Franco no va a permitir que lo amenaces». Y dijo: