26,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

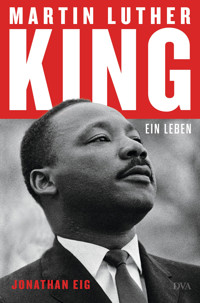

Ausgezeichnet mit dem Pulitzer Preis 2024: Die gefeierte, erste MLK-Biografie seit Jahrzehnten

• Eines der 10 besten Sachbücher von 2023 (Time Magazine)

• »Best of the Best 2023« (Publisher's Weekly)

• Auf Barack Obamas »Summer Reading List 2023«

• »Eine tiefgründige, psychologische Biografie mit der erzählerischen Kraft eines Thrillers.« The Washington Post

• »Unbeschwert, durchdringend, zu Herz gehend und zwingend lesenswert.« The New York Times

• »Die definitive Biografie des legendären Vordenkers.« Esquire

Martin Luther King gilt bis heute als der bekannteste Anführer der Bürgerrechtsbewegung. Doch je stärker King für Generationen zur Ikone wurde, desto deutlicher trat der Mensch dahinter zurück. In seiner gefeierten Biografie wagt Jonathan Eig einen ganz neuen Blick: Auf Kings Erfolge ebenso wie auf seine Schwächen und den Druck, der auf ihm lastete und drohte, ihn zu zerbrechen. Erst kürzlich freigegebene FBI-Dokumente belegen, wie stark Rassismus die US-Regierung in ihrem Versuch anleitete, King mundtot zu machen.

»Martin Luther King« lässt uns den Mann hinter der Ikone wiederentdecken: Den Bürger, der von seiner Regierung gejagt wurde. Den Kämpfer für die Gerechtigkeit, der wusste, dass sein Kampf ihn das Leben kosten konnte. Den Mensch, der mit sich selbst ebenso rang, wie mit der Welt, die er für immer verändern sollte.

Mit 19 Fotos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1150

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Die gefeierte, erste MLK-Biografie seit Jahrzehnten und der New-York-Times-Bestseller

Martin Luther King gilt bis heute als der bekannteste Anführer der Bürgerrechtsbewegung. Doch je stärker King für Generationen zur Ikone wurde, desto deutlicher trat der Mensch dahinter zurück. In seiner gefeierten Biografie wagt Jonathan Eig einen ganz neuen Blick: Auf Kings Erfolge ebenso wie auf seine Schwächen und den Druck, der auf ihm lastete und drohte, ihn zu zerbrechen. Erst kürzlich freigegebene FBI-Dokumente belegen, wie stark Rassismus die US-Regierung in ihrem Versuch anleitete, King mundtot zu machen.

Martin Luther King lässt uns den Mann hinter der Ikone wiederentdecken: Den Bürger, der von seiner Regierung gejagt wurde. Den Kämpfer für die Gerechtigkeit, der wusste, dass sein Kampf ihn das Leben kosten konnte. Den Menschen, der mit sich selbst ebenso rang, wie mit der Welt, die er für immer verändern sollte.

Jonathan Eig, geboren 1964, ist Journalist und Bestsellerautor. Er schreibt als Reporter für Sonderthemen für das Wall Street Journal, zuvor war er unter anderem für die New York Times und Esquire tätig, als Autor verfasste er Bücher über die Baseballstars Jackie Robinson und Lou Gehrig – für die New York Times eines der besten Sportbücher überhaupt – sowie über Al Capone und die Erfindung der Antibabypille. Zuletzt erschien bei DVA seine Biografie von Muhammad Ali unter dem Titel Ali. Ein Leben. Sein Buch über Martin Luther King, die erste große Biografie des einflussreichen Bürgerrechtlers seit dreißig Jahren, wurde bei Erscheinen in den USA begeistert aufgenommen, stieg direkt auf die Bestsellerliste der New York Times ein und wurde u. a. als »definitive Biografie des legendären Vordenkers« (Esquire) mit »der erzählerischen Kraft eines Thrillers« (The Washington Post) hochgelobt. Jonathan Eig lebt mit seiner Familie in Chicago.

»Unbeschwert, durchdringend, zu Herz gehend und zwingend lesenswert.« The New York Times

»Ein inniges Porträt von Kings kurzem Leben, das sich der Bewunderung dafür nicht erwehren kann, wie viel King in so kurzer Zeit erreichen konnte.« The New Yorker

»Der längst fällige Versuch, King in all seiner Komplexität gerecht zu werden.« The Economist

Besuchen Sie uns auf www.dva.de

Jonathan Eig

Martin LutherKing

Ein Leben

Aus dem Englischen von Sylvia Bieker und Henriette Zeltner-Shane

Deutsche Verlags-Anstalt

Die Originalausgabe erschien 2023

unter dem Titel King. A Life

bei Farrar, Straus and Giroux, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2023 by Jonathan Eig

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024

Deutsche Verlags-Anstalt in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Antje Steinhäuser

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt nach einer Vorlage von Simon & Schuster UK

Umschlagmotiv: Stephen F. Somerstein /Archive Photos /Getty Images

Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-24493-4V002

www.dva.de

FÜRJEFFERY

They said to one another,

Behold, this dreamer cometh …

Let us slay him …

And we shall see what will become of his dreams.

Genesis, 37:19 – 21 (King James Bible)

Sie sagten zueinander:

»Da kommt der Kerl, dem seine Träume zu Kopf gestiegen sind! Schlagen wir ihn doch tot …

Dann wird man schon sehen, was aus seinen Träumen wird!«

(Lutherbibel 2017)

Inhalt

Prolog

Teil I

Kapitel 1: Die Kings aus Stockbridge

Kapitel 2: Martin Luther

Kapitel 3: Sweet Auburn

Kapitel 4: Amerika liegt immer noch in Ketten

Kapitel 5: Der offene Vorhang

Kapitel 6: »Ein Gefühl von Verantwortung«

Kapitel 7: Der Seminarist

Kapitel 8: »Schrecklich, schrecklich verliebt«

Kapitel 9: Das Match

Kapitel 10: Die dynamische Kraft

Kapitel 11: Plagiat und Poesie

Kapitel 12: Gideons Heer

Kapitel 13: »Ein auslösender Faktor«

Kapitel 14: »Meine Seele ist frei«

Kapitel 15: »We Ain’t Rabbit No More« – Wir haben keine Angst mehr

Kapitel 16: Eine Warnung

Teil II

Kapitel 17: Alabamas Moses

Kapitel 18: »Ich bin so froh, dass Sie nicht geniest haben«

Kapitel 19: Die Pilgerreise

Kapitel 20: Montgomery verlassen

Kapitel 21: »Kennedy zu Hilfe!«

Kapitel 22: Die neue Emanzipationsproklamation

Kapitel 23: Versuchung und Überwachung

Kapitel 24: »Das steckt einfach in ihnen drin«

Kapitel 25: Das Gefängnis in Birmingham

Teil III

Kapitel 26: Der Traum, erster Teil

Kapitel 27: Der Traum, zweiter Teil

Kapitel 28: »Der gefährlichste Negro«

Kapitel 29: Man of the Year

Kapitel 30: »Ein Problem bei der Einhaltung von Gesetzen«

Kapitel 31: Der Preis

Kapitel 32: Der Direktor

Kapitel 33: Ein neues Gefühl von »jemand sein«

Kapitel 34: Brechstange

Kapitel 35: Selma

Kapitel 36: »Die wahre Bedeutung meiner Arbeit«

Kapitel 37: Ein glanzvoller Moment

Kapitel 38: Brandstiftungen

Kapitel 39: Hüte dich vor dem Tag

Kapitel 40: Chicago

Kapitel 41: Black Power

Kapitel 42: »Ich hoffe, King kapiert es«

Kapitel 43: »Keine einfache Zeit für mich«

Kapitel 44: Eine Revolution der Werte

Kapitel 45: Bitte kommen Sie nach Memphis

Epilog

Dank

Liste der Interviewten

Quellen

Bildnachweis

Anmerkungen

Index

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch meistens die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet.

Im Text kommen die Wörter »Negro«, »Nigger«, »Neger«, »Nigra«, »farbig«, »colored«, »darkie«, »coon«, »indianisch«, »rassisch«, »Rasse«, »Rassentrennung«, »racial utopia«, »Gelbe« vor. Diese Bezeichnungen gelten heute als hochgradig despektierlich und abwertend und werden nicht mehr verwendet. Sie werden in diesem Buch jedoch wiedergegeben und weder umschrieben noch vermieden oder nur angedeutet, da es ja gerade das Anliegen des Autors ist, durch die ausdrückliche Benennung und Wiedergabe die Zeit und die Zustände darzustellen.

Die Wörter »integriert« und »segregiert« stehen für die Aufnahme von Schwarzen Menschen in (bislang) ausschließlich Weißen zugänglichen Institutionen, etwa Schulen, Universitäten oder Restaurants, bzw. die Trennung zwischen Schwarzen Menschen und Weißen in ebensolchen Institutionen.

Prolog

Am 5. Dezember 1955 wurde ein junger Schwarzer Mann zu einem der Gründerväter Amerikas. Er war sechsundzwanzig Jahre alt und wusste, dass auf die Rolle, die er übernahm, potenziell die Todesstrafe stand. Das Ganze fand in Montgomery statt, dem ehemaligen Zentrum des Sklavenhandels in Alabama.

Zu dem Zeitpunkt – vier Generationen nachdem der Sezessionskrieg die Sklaverei beendet hatte – war Montgomery immer noch eine Festung der White Supremacy. Es galt als Bastion des Ku-Klux-Klans, dessen Mitglieder die dreihundertsechzig Lynchmorde seit der Reconstruction in Alabama gutgeheißen und sich daran beteiligt hatten.

Eine nervöse Menge aus fünftausend Menschen versammelte sich, füllte eine baptistische Kirche und die umliegenden Straßen. Wütend und bang waren sie entschlossen, ein Amerika herauszufordern, in dem Schwarze Menschen Gefahr liefen, für einen beiläufigen Blick ermordet zu werden. Ein Amerika, in dem das Vermächtnis und die Realität rassistischer Subordination das Land durchdrangen, von der Imbisstheke bis zu den Eichen, die besonders häufig als Henkersbäume dienten.

Als der junge Mann sich anschickte, das Wort zu ergreifen, war seine Absicht sowohl den Demonstrantinnen und Demonstranten als auch ihm selbst noch unklar. Würde er sie zu Zurückhaltung ermahnen, wie schon andere das getan hatten, oder zum Widerstand aufrufen?

Seiner Stimme fehlte zunächst das Feuer für einen Ruf zu den Waffen. »Wir sind heute Abend in einer ernsten Angelegenheit hier.«

Bis es auf einmal doch da war.

»Wir sind nicht im Unrecht mit dem, was wir tun!«

»Wenn wir im Unrecht sind, dann ist der Oberste Gerichtshof dieses Landes im Unrecht!«

»Wenn wir im Unrecht sind, dann ist die Verfassung der Vereinigten Staaten im Unrecht!«

»Wenn wir im Unrecht sind, dann ist Gott der Allmächtige im Unrecht!«

Die meisten der fünftausend Anwesenden hörten die Stimme von Martin Luther King Jr. zum ersten Mal.

Vor King waren die in der Emanzipationsproklamation und der amerikanischen Verfassung gegebenen Versprechen leer gewesen. Er und die anderen führenden Köpfe der Bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts verlangten, gemeinsam mit Millionen gewöhnlicher Demonstranten, dass Amerika seinen Idealen gerecht werde. Die Leute kämpften ohne Flinten, ohne Geld und ohne politische Macht. Sie gründeten ihre Revolution auf christliche Nächstenliebe, Gewaltlosigkeit und auf den Glauben an die Menschheit.

Dieses Buch erzählt die Geschichte des Mannes, der die Nation in einer Zeitspanne von gerade mal dreizehn Jahren dazu brachte, sich so intensiv wie nie zuvor damit auseinanderzusetzen, dass Menschen wie Eigentum und als Bürger zweiter Klasse behandelt worden waren. Dass es ihm nicht gelang, sein Ziel vollständig zu erreichen, sollte sein Heldentum nicht schmälern. Genauso wenig wie das Scheitern der ursprünglichen Gründerväter deren Verdienste nicht gemindert hatte.

Damit man Kings Kampf besser versteht, versucht dieses Buch, den echten Menschen aus dem grauen Nebel der Hagiografie zu holen. Im Zuge der Kanonisierung haben wir ihn verharmlost, seine komplizierten politischen und philosophischen Ansichten durch Phrasen ersetzt, die einer beliebigen Ideologie zupasskommen. Die Aufnahme seiner »I Have a Dream«-Rede haben wir so oft gehört, dass wir nicht mehr richtig zuhören. Wir erkennen nicht den darin enthaltenen Ruf, Amerika möge die »unaussprechlichen Schrecken der Polizeibrutalität« zur Kenntnis nehmen, oder das Ersuchen um ökonomische Reparationen. Wir erfassen nicht, dass King Forderungen und keine Wünsche äußerte. »In gewisser Weise sind wir in die Hauptstadt unseres Landes gekommen, um einen Scheck einzulösen«, sagte er an jenem Sommertag 1963 am Fuß der Statue von Abraham Lincoln. Wir haben Kings Gewaltlosigkeit mit Passivität verwechselt. Wir haben vergessen, dass seine Herangehensweise aggressiver war als alles, was das Land bis dahin gesehen hatte – dass er friedlichen Protest als Druckmittel benutze, um die Mächtigen zum Verzicht auf viele der Privilegien zu zwingen, die diese gehortet hatten. Wir haben versäumt, uns daran zu erinnern, dass King eine der am stärksten polarisierenden Gestalten der amerikanischen Geschichte war. Nicht nur die Befürworter der Rassentrennung im Süden attackierten ihn, sondern auch seine eigene Regierung, ebenso militantere Schwarze Aktivisten und weiße Liberale des Nordens. Zu Lebzeiten wurde er bewusst falsch charakterisiert, und so ist es bis heute geblieben.

King war ein Mensch, kein Heiliger und kein Symbol. Er kaute an den Fingernägeln. Bei Quizsendungen schrie er den Fernseher an. Die Zigaretten versteckte er vor seinen Kindern. Er besaß einen kleinen weißen Hund namens Topsy. Auf der Brust hatte er eine Narbe. Dort hatten 1958 Chirurgen einen Brieföffner mit Elfenbeingriff entfernt, der knapp neben seiner Aorta steckte. Seine Haut war so empfindlich, dass er keinen Rasierer benutzen konnte. Er schlief nachts schlecht, genoss aber Nickerchen zwischendurch. Zu Besprechungen kam er chronisch zu spät. Als Heranwachsender unternahm er zwei Selbstmordversuche, die vielleicht halbherzig waren. Als Erwachsener kam er mehrfach in stationäre Behandlung. Er begründete das mit Erschöpfung, andere schilderten Depressionen. 1 Er besaß einen schwarzen Humor, der nicht zuletzt von der Gewissheit profitierte, dass gewisse Scherze aus dem Mund eines Baptistenpfarrers lustiger klingen. Von seiner Frau Coretta war er auf eine Weise abhängig, wie das damals nur wenige verstanden. Er betrog sie auch, andauernd, sogar als er wusste, dass das FBI sein Telefon anzapfte und seine Hotelzimmer verwanzte. Man wollte auf diese Weise seine Ehe und seinen Ruf zerstören. Eine intime Beziehung dauerte sogar so lange, dass Freunde diese Frau als seine zweite Gattin bezeichneten.

King war außerdem ein Mensch, der schon in frühen Jahren verkündete, Gott habe ihn zum Handeln aufgefordert. Dementsprechend lebte er sein Leben. Und er war bereit zu sterben.

Über Martin Luther King Jr. wurden ausgezeichnete Biografien und umfassende wissenschaftliche Werke verfasst, doch bis heute ist die Literatur noch unvollständig. Dieses Buch basiert auf Tausenden jüngst freigegebenen FBI-Dokumenten und Zehntausenden anderen neuen Quellen – darunter private Briefe, geschäftliche Unterlagen, Telefonaufnahmen aus dem Weißen Haus, mündliche Überlieferungen, nicht gesendetes TV-Material sowie unveröffentlichte Biografien und Autobiografien von Menschen, die King nahestanden. Dies ist die erste Biografie, die Tausende Seiten Material nutzt, das L. D. Reddick gehörte, der als offizieller Historiker der Southern Christian Leadership Conference fungierte. Ebenso profitiert sie als erste von der Entdeckung von Tonaufnahmen, die Coretta King in den ersten Monaten nach dem Tod ihres Mannes machte, sowie von einer unveröffentlichten Autobiografie von Kings Vater. Zudem basiert dieses Buch auf Hunderten von Interviews mit Menschen, die King kannten, darunter Verwandte und enge Freunde. Viele von ihnen waren aufgrund des großen zeitlichen Abstands bereit, offener denn je zu sprechen.

Das Buch stellt einen Versuch dar, Kings Leben authentisch zu schildern – und dadurch seine und unsere Zeit besser zu verstehen.

Am so entstandenen Porträt mögen manche Anstoß nehmen. Doch diejenigen, die King nahestanden, waren sich seiner Schwächen durchaus bewusst. Sie begriffen, dass seine Kraft von der Fähigkeit herrührte, mit Widersprüchen und Zweifeln zu ringen – genau wie seine Helden aus der Bibel das getan hatten. »Große Männer … waren keine Prahler und Possenreißer«, schrieb Ralph Waldo Emerson, »sondern Wahrnehmer der Schrecken des Lebens, und sie waren Manns genug, sich ihnen zu stellen.«

King stellte sich den Schrecken und forderte seine Anhänger auf, es ihm gleichzutun. Er forderte seine Unterstützer auf, den Gesetzeshüter von Birmingham, Theophilus Eugene »Bull« Connor, den FBI-Direktor J. Edgar Hoover und andere zu lieben, die die Gesetze und Gebräuche der White Supremacy vollstreckten. King begriff, dass Präsident Lyndon B. Johnson einer seiner stärksten Verbündeten und zugleich einer seiner gefährlichsten Feinde sein konnte. Er konfrontierte weiße Liberale mit ihrem eigenen rassistischen Verhalten, selbst wenn es ihn deren Unterstützung kostete. King spürte Verzweiflung. Er fühlte sich missverstanden. Doch als der Druck auf ihn wuchs und er hätte zurückweichen können, da trat er vor, wieder und wieder, dem offensichtlichen Risiko trotzend. Er warnte davor, dass Materialismus unsere moralischen Werte unterminieren würde, dass Nationalismus alle Hoffnung auf weltweite Brüderlichkeit zu zerstören drohe und dass Militarismus Zynismus und Misstrauen erzeuge. Er sah moralischen Verfall im Kern des amerikanischen Alltags und sorgte sich, dass Rassismus viele von uns dafür blind gemacht hatte.

Sich selbst nannte er »ein Opfer aufgeschobener Träume, zerschossener Hoffnung«.

Er beharrte jedoch auch darauf, dass »wir die unendliche Hoffnung nie verlieren dürfen«.

Er selbst hat es nie getan.

Teil I

Kapitel 1

Die Kings aus Stockbridge

Bring den Eimer Milch zu den Nachbarn, sagte Delia King eines Tages zu ihrem Sohn Michael.

Delia und ihr Ehemann Jim King lebten mit ihrer wachsenden Kinderschar in einer winzigen Farmpächterhütte in Stockbridge, Georgia, ungefähr zwanzig Meilen südöstlich von Atlanta. Die Holzhütte und das Land drumherum gehörten einem Weißen. Der Weiße behielt die meisten Einkünfte aus den Ernten, aber es war die Familie King, die eine Generation nach Abschaffung der Sklaverei, Stein um Stein aus dem Erdreich geholt, Baumwolle gepflanzt und gepflückt hatte und hungern musste, wenn die sengende Hitze der Sonne den Boden so fruchtbar machte wie ein zerfurchter Feldweg. Dennoch, als Delia hörte, dass die Kuh der Nachbarn krank war und keine Milch gab, zögerte sie nicht.

»Sie war eine sehr fromme Christin«, erinnerte sich Michael, der später seinen Namen in Martin Luther King Sr. ändern sollte. »Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, teilte meine Mutter, was sie hatte, mit anderen«, erklärte er in unlängst entdeckten Mitschnitten von Interviews, die er für eine, allerdings unveröffentlichte, Autobiografie gegeben hatte.

Michael war etwa zwölf Jahre alt, als ihm seine Mutter an diesem strahlenden Sommertag, ungefähr im Jahr 1910, den Auftrag mit der Milch gab. Er schleppte den Eimer und blieb unterwegs vor einer Sägemühle stehen, wo er die kräftigen Männer und Ochsen bei der Arbeit beobachtete und zusah, wie sie das Holz bearbeiteten. Dann riss ihn eine Stimme aus seinen Gedanken. Sie gehörte dem weißen Mühlenbesitzer: »Hör mal, Junge, hol unten am Bach einen Eimer Wasser für meine Männer.«

Sich entschuldigend erklärte Michael dem Mühlenbesitzer, dass er etwas anderes zu erledigen hatte. Und dass er nun gehen musste. Der Besitzer der Mühle schnappte sich Michael am Hemd und trat den Eimer Milch um. Michael bückte sich, um ihn aufzuheben, da traf der Stiefel des weißen Mannes das Ohr des Jungen. Michael fiel um. Er versuchte, sich aufzurichten, aber eine Faust schlug ihm ins Gesicht. Blut sickerte aus seinem Mund. Alles um ihm herum verschwamm.

Michael stand auf, rannte nach Hause und fand seine Mutter im Hof, wo sie gerade in einer Eisenwanne über offenem Feuer Wäsche wusch. Delia betrachtete Michaels blutverkrustetes Gesicht und das zerrissene Hemd.

»Wer war das, Michael?«, fragte sie mit leiser, fester Stimme.

Der Junge antwortete nicht.

»Michael!«, brüllte Delia. »Wer war das?«

Delia marschierte Richtung Mühle, das Handgelenk ihres Sohnes umklammert zog sie ihn mit sich. Sie fand den Mühlenbesitzer.

»Haben Sie das meinem Kind angetan?« Sie blickte ihm tief in die Augen.

»Frau! Hast du den Verstand verloren? Verschwinde verdammt noch mal von hier, bevor ich …«

Delia schrie: »Haben Sie das meinem Kind angetan?«

»Und wenn schon …«

Sie senkte die Schulter und rammte sie dem Mühlenbesitzer in die Brust, sodass er an eine Wand des Schuppens prallte. Sie zwang ihn zu Boden und hämmerte mit Händen und Armen, durch lebenslange körperliche Arbeit gestählt, auf sein Gesicht ein. Als einer der Mühlenarbeiter versuchte, Delia fortzuziehen, schlug sie auch ihn. Die anderen Männer wichen zurück.

»Sie können mich töten! Aber rühren Sie auch nur eines meiner Kinder an, bekommen Sie’s mit mir zu tun.«

Delia ballte die Hände zu Fäusten, bereit zu mehr, aber der Mühlenbesitzer hatte genug.

Wieder zu Hause säuberte sie das Gesicht ihres Sohnes. Sie warnte ihn, seinem Vater zu erzählen, was vorgefallen war. Eine Schwarze Frau kam vielleicht davon, wenn sie einen Weißen geschlagen hatte, aber ein Schwarzer Mann würde so etwas vermutlich mit dem Leben bezahlen.

Dennoch erfuhr Jim King bald von dem Angriff des Mühlenbesitzers auf seinen Sohn. Wie von Delia befürchtet, schnappte sich Jim ein Gewehr und begab sich auf Rache sinnend zur Mühle. Der Besitzer war nicht da. In der Nacht ritt ein Trupp weißer Männer auf ihren Pferden zur Hütte der Kings. Jim King war klar, das Gesetz bot keinen Schutz, also tat er das für ihn einzig Logische, um sich und seine Familie zu retten: Er lief davon. Er flüchtete in den Wald und blieb dort den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein. Delia wurde krank. Darunter litt die Baumwollernte und das Gemüse wurde zu spät geerntet. Die Familie kämpfte, um den Winter zu überleben.

Monate später hörte Michael von einem Freund, dass der Mühlenbesitzer nicht mehr wütend war. Alles könnte wieder normal weitergehen, meinte der Freund. Jim King kehrte nach Hause zurück, aber normal war gar nichts. »Ich werde einem dieser Weißen den Schädel wegpusten«, sagte er zu seinem Sohn. Jim trank viel und stritt sich heftig mit Delia. Wenn er das Haus verließ, tat er das allein und nahm sein Gewehr mit. Er versuchte, etwas zu essen für seine Familie zu schießen, war aber oft zu betrunken, ein Kaninchen auch nur zu sehen, geschweige denn, es zu treffen.

»Ich habe mich schlicht gefragt, was für uns normal war«, erinnerte sich Michael, »und wie lange wir damit zu rechnen hatten, dass normal anhielt.«

Michael Kings Eltern wurden in der genannten »Era of Reconstruction«, unmittelbar nach dem Bürgerkrieg geboren. Männer und Frauen, die gerade aus der Sklaverei entlassen worden waren, kauften Land, gründeten Kirchen und bauten Gemeinden auf. Sie gingen darüber hinaus wählen und wählten mehr als zweitausend Schwarze Amtsträger, darunter einen Gouverneur in Louisiana, zehn Schwarze Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und zwei Senatoren. Historiker Eric Foner beschrieb die Reconstruction als »ein radikales Experiment rassenübergreifender Demokratie«, Jahre, in denen aus ehemals versklavten Arbeitern freie Arbeiter wurden.

Aber das Experiment scheiterte. Wie W. E. B. Du Bois schrieb: »Der Sklave ging in die Freiheit, stand einen kurzen Moment im Sonnenschein und ging dann wieder zurück in die Sklaverei.«

Die Gegenreaktion der Weißen auf die neuen Errungenschaften der Schwarzen Menschen folgte unverzüglich – und war brutal.

Die US-Regierung gestattete den weißen Mandatsträgern im Süden, das sogenannte Negroproblem nach Gutdünken anzugehen. Die Rassenfeindlichkeit metastasierte. Ein damals übliches Verfahren zur Verpachtung von Land, bekannt als Sharecropping, zwang Schwarze Farmer in eine äußerst ausbeuterische Beziehung zu weißen Grundbesitzern. Die meisten Fabrikbesitzer und Finanziers im Norden ließen es geschehen, zum Schweigen gebracht durch die Profite, die sie dank der billigen Arbeitskräfte machten. Weiße Amtsträger im Süden kamen zu dem Schluss, dass Schwarze Menschen nicht nur minderwertig waren und daher nicht als gleichberechtigte Bürger behandelt werden durften, sondern auch eine Bedrohung für die physische Sicherheit von Weißen darstellten.

Die Gesetzgeber der Südstaaten verabschiedeten Rechtsverordnungen zur Einführung von Leibeigenschaftsmethoden, die sich kaum von Sklaverei unterschieden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in allen Südstaaten Gesetze zur Rassentrennung und zur Unterordnung Schwarzer Menschen.

Die Rassentrennungsgesetze – allgemein bekannt als Jim-Crow-Gesetze – schrieben die Trennung der Rassen vor: in Schulen, Zügen, Theatern, Kirchen, Hotels, Krankenhäusern, Friseurgeschäften, Waschräumen, Waisenhäusern, Gefängnissen, Beerdigungsinstituten, Friedhöfen und mehr. Die Jim-Crow-Gesetze erlaubten Schwarzen Menschen und Weißen nicht, in ihren Häusern gemeinsam Dame, Domino und Karten zu spielen. Auch »gemischte« Ehen waren verboten. Für viele der weißen Bevölkerungsgruppe war die größte Angst die Rassenmischung, die die so hart erarbeiteten und durchgesetzten Grenzen verwischen würde. Andere ängstige besonders eine Neuordnung der Machtverhältnisse.

Befürworter betrachteten die Jim-Crow-Gesetze als ein Kontrollsystem, ähnlich wie Dämme und Deiche, die ihrer Meinung nach dazu da waren, die natürliche Ordnung zu wahren. 1896 bestätigte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Rassentrennung in der Rechtssache Plessy vs. Ferguson und schuf ein Grundsatzurteil zu »getrennt aber gleichberechtigt«, das alles andere als gleichberechtigt war.

Atlanta wurde die inoffizielle Hauptstadt des boomenden, gespaltenen Südens. Es war in Atlanta, wo 1895 der Schwarze Pädagoge Booker T. Washington den berühmten Kompromiss vorschlug, dass die Schwarzen Menschen zumindest für die nahe Zukunft die Rassentrennung akzeptieren würden, wenn sich die weiße Bevölkerung im Gegenzug für die Verbesserung der Lebensumstände und sozialen Bedingungen Schwarzer Menschen verantwortlich zeigte. Washingtons Kritiker befürchteten jedoch, dass ein solcher Kompromiss die Schwarzen Menschen dauerhaft unterwerfen würde. Georgia wurde, wie W. E. B. Du Bois 1903 schrieb, »zum Zentrum des Negroproblems – zum Zentrum jener neun Millionen Menschen, die Amerikas dunkles Erbe der Sklaverei und des Sklavenhandels sind.«

Jim King – im Jahr vor Abschaffung der Sklaverei geboren – war die Personifizierung der erdrückenden Frustrationen Schwarzen Lebens im Süden. Er hat nie lesen und schreiben gelernt. Er hat nie an einer Wahl teilgenommen. Er hat nie Land sein Eigen nennen können. Stattdessen stand er bei den Weißen, für die er auf der Farm arbeitete, ständig in der Kreide. Er wurde hager, gereizt und zornig. Amerika hatte Jim King nicht viel gegeben, und dann nahm es ihm Stück für Stück das Wenige, das er mühsam angesammelt hatte, und es blieb ihm nichts als Frustration, Mühsal und Wut. So beschrieb es sein Sohn Michael. Der amerikanische Traum, mit den in den Gründungsdokumenten der Nation festgeschriebenen Versprechen, verlor jede Bedeutung. Jim King trank, sodass er »einen Ausdruck von sehr ruhigem, aber sehr ernstem Feuer in den Augen« hatte, schrieb sein Sohn, und bis Jim alles egal war, »das Leben, der Schmerz, die Wut und alles andere auch«.

Delia, zehn Jahre jünger als ihr Mann, hielt die Familie zusammen. Als Delia Linsey in Ellenwood, Georgia, geboren, war sie auf einer Farm eines Weißen aufgewachsen. Ihr Vater, Jim Long, musste in der Sklaverei möglichst viele Kinder zeugen, um dem Besitzer weitere versklavte Arbeiter zu liefern und damit seinen Profit und das Humankapital zu steigern. Versklavte Frauen waren Opfer dieser erzwungenen sexuellen Begegnungen. Delias Mutter, die 1853 geborene Jane Linsey, brachte ihr erstes Kind im Alter von sechzehn Jahren zur Welt und bekam danach vier weitere, ohne verheiratet zu sein. Im Jahr 1880 war Jane laut nationaler Volkszählung siebenundzwanzig Jahre alt, Mutter von fünf Kindern, ledig, nicht verwitwet oder geschieden und ging keiner anderen Tätigkeit als der der »Hausfrau« nach. In den Unterlagen der Volkszählung erscheint auf der nächsten Seite Jim Long, der im Alter von sechsunddreißig Jahren ganz in ihrer Nähe wohnt, mit einer Frau namens Francis verheiratet ist und zehn weitere Kinder hat.

Delia Linsey heiratete Jim King am 20. August 1895 in Henry County. Die Heiratsurkunde gibt Delias Mädchennamen mit Lindsey an. Fünf Jahre später lebten die Kings in Ellenwood, wo Jim als Tagelöhner arbeitete und Delia die Tochter Woodie und den Sohn Michael versorgte. Ein weiterer Sohn, Lucius, starb im Säuglingsalter. Zusätzlich zu seiner Arbeit in der Landwirtschaft verdingte sich Jim King zeitweilig in einem Steinbruch, bis er dort bei einem Unfall einen Finger verlor und nicht mehr arbeiten konnte. Um das Jahr 1910 bauten die Kings in Stockbridge Baumwolle an und zogen sieben Kinder groß.

Aus den Unterlagen der Volkszählung geht hervor, dass Delia King weder 1900 noch 1910 lesen und schreiben konnte. Aber 1920, im Alter von fünfundvierzig Jahren, hatte sie es gelernt, höchstwahrscheinlich anhand der Lektüre der Bibel. Wenn sie nicht gerade Kinder auf die Welt brachte, fütterte, für ihre Familie kochte, nähte, wusch, Gemüse anbaute oder Baumwolle erntete, bügelte Delia die Wäsche für weiße Familien oder putzte bei ihnen. Wenn es regnete, tropfte es durch das undichte Dach. Wenn eiskalter Wind durch die Ritzen der dünnen Wände wehte, drängte sich die Familie um den Kamin, erinnerte sich Michael, »und unsere Rücken zitterten vor Kälte«. Sie hatten kein fließendes Wasser und keine Toilette in der Hütte. »Aber Mama war mit sich und der Welt im Reinen«, schrieb Michael, »wegen ihres unerschütterlichen Glaubens.« Ganz gleich, welches Unglück ihr widerfuhr, Delia King schloss nie »vor Kummer oder Wut so fest die Augen, dass sie nicht Gottes Hand sah, die sich ihr entgegenstreckte.«

Jeden Sonntag gingen Delia und die Kinder zu Fuß zur Kirche und trugen dabei ihre Schuhe in der Hand, um sie zu schonen. Sie wechselten zwischen der Methodisten- und der Baptistenkirche. Jim King besuchte keine der beiden Gotteshäuser. »Kirche war ihm vollkommen egal«, erinnerte sich Michael. »Er ging nicht zur Kirche … Mein Daddy arbeitete die ganze Woche, und am Ende der Woche betrank er sich und kriegte sich dann mit meiner Mutter in die Wolle … Irgendwann fing ich an, Samstage und Sonntage zu hassen, wegen dem, was mein Vater tun würde und wie er sich aufführen würde.« Doch solange Delia und die Kinder in der Kirche waren, waren sie vor Jim Kings Zorn sicher.

Die Zahl der Schwarzen Baptisten in Georgia war größer als die der weißen. Schwarze Kultur und Schwarzer politischer Aktivismus entstanden in den Kirchenbänken und von den Kanzeln der Schwarzen Kirche. Vielen bot die Religion Erleichterung von den Qualen des Alltags.

Schwarze Baptistenprediger verkündeten häufig die radikale Botschaft, dass vor Gottes Gesetzen alle Menschen frei und gleichberechtigt seien, dass die von den Weißen überlieferten Regeln und Vorschriften falsch, dass zudem die von Menschen erfundenen Rassenhierarchien zur Rechtfertigung von Sklaverei falsch und feige seien, dass die Grausamkeiten des Ku-Klux-Klans und die Rassentrennungsgesetze des Südens in den Augen Gottes ein Gräuel seien und dass Gott niemals ganz bestimmte Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe mehr lieben würde als andere. Die Gebete und Lieder linderten Delia Kings Leid. Sie machten ihr Hoffnung, dass es ihren Kindern und Enkelkindern eines Tages besser haben würden. Der Glaube an Gott trug auch zu einem Gemeinschaftsgefühl bei. Zeiten, in denen die Schweine geschlachtet wurden und man gemeinsam feierte, förderten ein feierliches Gefühl der Mitgliedschaft in einer Gemeinde und eine lebendige Erinnerung an den liebenden Geist Jesu. Wie sich Michael King Jahre später erinnerte, teilten jene mit Tieren, die groß genug zum Schlachten waren, das Fleisch mit Bedürftigen, weil sie wussten, dass sie irgendwann dafür belohnt werden würden. »Diese Form des Teilens war für mich gelebtes Christentum«, sagte er.

Martin Luther King Jr., der Enkel von Delia, wies später oft auf die Rolle hin, die das Christentum im Leben der Versklavten und Zwangsarbeiter spielte. Das Land, das sie bewirtschafteten, gehörte ihnen nicht. Was sie pflanzten und säten, gehörte ihnen nicht. Ihr Körper gehörte ihnen nicht ganz. Aber ihre Seelen, sagte er, würden niemals einem Plantagenbesitzer, einem Großgrundbesitzer, einem vermummten Mitglied des Ku-Klux-Klans, einem Gefängniswärter, einem Sheriff, einem Senator oder sonst irgendjemandem gehören – ihre Seelen wären immer frei.

»Es gab so vieles, das die Leute entmutigte«, sagte Martin Luther King Jr, »aber dann war da der alte Prediger mit seiner brüchigen Stimme. Er schaute sie an und sagte: ›Freunde, ihr seid keine Nigger. Ihr seid keine Sklaven, sondern ihr seid Gottes Kinder.‹«

Die Leute waren nicht gebildet, sagte King, »aber sie kannten Gott«. Sie wussten, dass der Gott, den sie verehrten, nicht einige seiner Kinder bestrafen und andere in den Himmel heben würde. »Und also«, fuhr er fort, »obwohl sie wussten, dass sie an manchen Tagen ohne Schuhe aufs Feld gehen mussten, ließen sie sich nicht aufhalten. Und sie sangen:«

I got shoes, you got shoes,

All of God’s chillun got shoes.

When I get to heaven gonna put on my shoes

And just walk all over God’s heaven.

Ich habe Schuhe, du hast Schuhe,

Alle Kinder Gottes haben Schuhe.

Wenn ich in den Himmel komme, zieh ich meine Schuhe an

Und spaziere einfach überall in Gottes Himmel.

Ein Großteil der Familiengeschichte der Kings lässt sich nicht bis vor dem Bürgerkrieg zurückverfolgen. Die Besitzer hinderten ihre Sklaven daran, lesen und schreiben zu lernen. Geburten und Todesfälle wurden oft nicht registriert. Steuereintreiber und Volkszähler behandelten Schwarze Menschen wie Besitztümer, ihre Namen waren es nicht wert, erwähnt zu werden. In der ersten nationalen Volkszählung nach dem Bürgerkrieg, die 1870 durchgeführt wurde, wird Jim King als fünf Jahre alter James Branham aus Eatonton, Georgia, in Putnam County erfasst. 2 Jims Alter und das Alter seiner Eltern, die als Nathan und Malinda Branham aufgeführt sind, stimmen mit dem Alter von Kings Vorfahren überein, was möglicherweise darauf hindeutet, dass sich die Familie entschied, den Namen Branham als Überbleibsel der Versklavung abzulegen, und in Freiheit den Namen King annahm.

Aus den Steueraufzeichnungen geht hervor, dass Jim und Delia King auf einer Farm arbeiteten, die einem Weißen namens William B. Martin gehörte, und auf diesem Grundstück in Stockbridge befindet sich heute unter anderem ein Walmart Supercenter.

Michael King, der Vater von Martin Luther King Jr., kam 1897 als zweites Kind von Jim und Delia zur Welt. »Meine Mutter hatte viel von ihren indigenen indianischen Vorfahren, und mein Vater war eine Mischung aus Negro, Ire und indigen indianisch«, sagte er einmal. »Ich habe nie erfahren, wo mein Vater geboren wurde oder wer seine Eltern waren.« Jim und Delia bekamen insgesamt zehn Kinder. Sie erhitzten das Wasser zum Baden und Kochen auf einem »zweiäugigen Küchenherd« und nähten ihre Unterwäsche aus Mehlsäcken, wie sich Michael erinnerte. Weil die Kinder bei der Landarbeit helfen mussten und es nur wenige Schulen gab, bedeutete das, dass die Kinder »zwei oder drei Monate im Jahr in schlecht ausgestatteten, ländlichen Gemeinschaftsklassenzimmern von bloß halbwegs lese- und schreibkundigen Lehrern unterrichtet wurden, die nur wenig mehr konnten als die ihnen anvertrauten Kinder«, schrieb er. Keine noch so große Arbeitsanstrengung machte die Pachtlandwirtschaft für die Kings einkömmlich.

Nach Delias Angriff auf den Mühlenbesitzer und Jims Flucht vor dem weißen Mob fühlte sich die Familie nie wieder sicher, erinnerte sich Michael. Jim Kings Alkoholkonsum brachte alles ins Wanken. »Er vergaß Dinge, die er tun sollte«, schrieb sein Sohn, »wenn er wütend wurde, machte er Werkzeug kaputt, und blieb der kleinen Hütte fern, in die wir gezogen waren. Er war oft tagelang fort. Wenn er zurückkam, brüllte er und kommandierte alle bedrohlich herum. Eines Tages kam er ›voll mit Whiskey‹ nach Hause, die Augenlider halb geschlossen, das Kinn hing schlaff herab. Während die Kinder zusahen, schlug Jim Delia ins Gesicht.«

»Hör auf, meine Mama zu schlagen«, rief Michael, während er seinen Vater zu Boden rang, um seine Mutter zu verteidigen.

»Ich bring dich um«, brüllte der Vater seinen Sohn an. »Ich tu’s, verdammter …!«

Michael nahm die Drohung ernst und flüchtete in den Wald. Aber er blieb nicht lange weg und wandte sich auch nicht Alkohol oder Gewalt zu. Er wandte sich an Gott.

»Ich brauchte Hilfe«, schrieb er, »zumindest das wusste ich.«

Er betete und ging dann nach Hause.

Bald darauf, nachts, als alle schliefen, schlich sich Michael King an seinen Geschwistern vorbei aus dem Haus und lief die Straße hinunter. Er ging barfuß, seine Schuhe hingen an den Schnürsenkeln zusammengebunden über der Schulter. Das war im Jahr 1912. Er war vierzehn Jahre alt und auf dem Weg nach Atlanta.

Kapitel 2

Martin Luther

Michael King gab sich als älter aus und ergatterte eine Arbeit bei einem Eisenbahnunternehmen in Atlanta, wo er fortan Kohlen schaufelte. Als Bett diente ihm eine Palette in einem Werkzeugschuppen auf dem Betriebsgelände. Er war groß und kräftig für sein Alter, konnte lesen, aber nicht schreiben. Weil er seine Vorarbeiter beeindruckte, wurde er zum Heizer befördert. Ein gefährlicher Job, bei dem er Dampfmaschinen mit Kohle befeuerte.

»Ziemlich bald hielten sie mich für einen jungen Bullen, der Dampf erzeugen und auch ein guter Nigger sein konnte«, meinte er später. Letzteres bedeute, dass er sich drauf verstand, Gehorsam zu zeigen.

Dabei wollte Michael King eigentlich predigen. Er fuhr zwischen Atlanta und Stockbridge hin und her. Während er auf der Farm der Familie aushalf, hielt er Grabreden für tote Hühner, lobte sie für ihr anständiges Leben und »versicherte den Hinterbliebenen und der Gemeinde, dass ihre Seele am Busen des Allmächtigen sicher sei«. Ab Dezember 1917 hatte er entschieden, dass die Tätigkeit als Geistlicher seine Lebensaufgabe sein sollte. Einmal hatte er einen methodistischen Bischof zu dessen Gemeinde sprechen hören, »als wären sie Hunde«, erinnerte er sich, und »mit solcher Tyrannei wollte er nichts zu schaffen haben«. In der baptistischen Kirche, sagte er, »fand ich die meiste Freiheit und das größte Potenzial, um zu wachsen und zu dienen«.

Am 12. September 1918, also im Alter von zwanzig Jahren, meldete er sich freiwillig zum Militärdienst und gab an, immer noch als Farmer für einen weißen Grundbesitzer in Stockbridge zu arbeiten. Dabei befand er sich damals schon in einem Übergangsstadium. 1920 hatte er sich in Atlanta niedergelassen und begonnen, kontinuierlich als Prediger zu arbeiten. Bald mietete er sich ein komfortables Zimmer in einer Pension und fuhr einen gebrauchten Ford, genauer gesagt, ein Model T. Das hatte seine Mutter nach dem Verkauf einer Kuh für ihn erstanden. Er fand Beschäftigung bei verschiedenen Kirchen, rezitierte Bibelverse auswendig und improvisierte Predigten auf der Grundlage von denen, die er in der baptistischen Kirche Floyd Chapel in Stockbridge gehört hatte. 3 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Georgia 334 000 Schwarze Baptisten und damit mehr als in jedem anderen Bundesstaat. Schwarze Kirchen brauchten Prediger – selbst wenn sie so jung, unerfahren und ungeschult waren wie Reverend Michael King.

Über 90 Prozent der zehn Millionen Amerikaner mit afrikanischen Vorfahren – die höfliche Menschen damals Negroes nannten – lebten in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts im Süden, üblicherweise in nach der Hautfarbe getrennten Communitys. Man hinderte sie daran zu wählen und wies ihnen nur Plätze in schlechten Schulen zu. Kanalisation, Müllabfuhr, Freizeiteinrichtungen, Strafverfolgung und Gesundheitswesen waren schlechter als in von Weißen bewohnten Gegenden. Zwischen 1885 und 1930 wurden im Zuge der Durchsetzung von Rassentrennung und Unterdrückung über viertausend Schwarze Menschen gelyncht. Angespornt von Lehrkräften und Predigern weigerte sich jedoch eine wachsende Zahl Schwarzer Menschen in den Südstaaten, ihren Status als Bürger zweiter Klasse kampflos zu akzeptieren. Unter den Kindern und Enkeln versklavter Menschen gab es immer weniger Analphabetismus. Ambitionierte junge Frauen und Männer verließen den Süden, um der unverhohlenen und oft gewalttätigen Diskriminierung zu entgehen. So auch Michaels ältere Schwester Woodie, die nach Detroit zog, oder A. Philip Randolph, der aus Florida nach New York ging. Dort arbeitete er tagsüber und besuchte anschließend eine Abendschule. 1925 gründete er die Brotherhood of Sleeping Car Porters, die erste vornehmlich Schwarze Gewerkschaft des Landes.

Andere blieben wie Michael King zwar im Süden, zogen dort aber in die Großstädte, wo sie sich ebenfalls ihrer zahlenmäßigen Stärke bewusst wurden. Während Atlanta wuchs und sich veränderte, gewann die Bewegung gegen die Rassendiskriminierung an Kraft. Die Atlanta University, an der Schwarze Studentinnen und Studenten zugelassen waren, besaß auch eine »integrierte« Fakultät, der auch W. E. B. Du Bois angehörte. Er war als erster Schwarzer Mensch in Harvard promoviert worden. Die von ihm vertretene Strategie der »unermüdlichen Agitation« sollte mittels Bildung, Gerichtsverfahren, Lobbyismus und physischem Widerstand mehr Rechte erringen.

Michael King erinnerte sich daran, dass die Prediger zu Hause in Stockbridge »eine Jackentasche voller Bleistifte mit sich herumtrugen, die sie nicht verwenden konnten«, um ihren Analphabetismus zu kaschieren. Voller Ehrgeiz schrieb er sich zum Unterricht an der Bryant Preparatory Institute ein. Diese baptistische Privatschule war für Kinder gedacht, die an keiner öffentlichen Schule unterkamen, aber auch für Erwachsene. Als man ihm erklärte, aufgrund seiner Fähigkeiten im Lesen und Schreiben käme er in die fünfte Klasse, quetschte der breitschultrige, kräftige King sich bescheiden in die Schulbank seines Klassenzimmers.

King erhoffte sich eine strahlende Zukunft in Atlanta, denn die Stadt war auch Zentrum einer immer besser organisierten nationalen Kampagne gegen die Rassentrennung. Die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), die 1909 gegründet worden war und sich auf Gerichtsverfahren gegen das Jim-Crow-System konzentrierte, verfügte in Atlanta über eine starke Vertretung. Zu deren Führung gehörten John Hope, Präsident der Atlanta University, Harry Pace, ein leitender Angestellter bei der Standard Life Insurance Company, Benjamin J. Davis, Herausgeber des Atlanta Independent, und Adam Daniel Williams, Pastor der Ebenezer Baptist Church.

Williams, der A. D. genannt wurde, war ein kleiner, gedrungener Mann. Seinen kräftigen Rücken und die breiten Schultern verdankte er jahrelanger körperlicher Arbeit in seiner Heimat im Greene County, Georgia, achtzig Meilen östlich von Atlanta. Seine Eltern waren versklavt gewesen – durch einen weißen Mann namens William Nelson Williams. A. D.s Vater, Willis Williams, war trotz seiner Versklavung schon Prediger gewesen. Um 1860 geboren hatte A. D.seinen rechten Daumen bei einem Unfall in einem Sägewerk verloren. Entschlossen, eher mit seinem Verstand als mit seinem Körper zu arbeiten, verließ er Greene County und ging nach Atlanta. Dort schrieb er sich am Atlanta Baptist College ein, aus dem später das Morehouse College werden sollte. Als er 1894 die Ebenezer Baptist Church übernahm, umfasste die Kirche dreizehn Mitglieder und litt unter einer drückenden Hypothek. Doch Williams’ Predigten und die Musik seiner Frau inspirierten die Menschen, und ihre Gemeinde wuchs. Letztlich wurde A. D. Williams zu einem der beliebtesten und einflussreichsten Schwarzen baptistischen Prediger der Südstaaten. Als Prediger vom Land passte er sich rasch an die städtische Umgebung an. Als er eines Sonntags ein paar Lehrerinnen über seine schwache Grammatik kichern hörte, nahm er eine von ihnen beiseite. Er erinnerte sie daran, wie die Kirche vor nicht allzu langer Zeit Geld für Bauvorhaben gesammelt hatte: »Ich hab 100 Dollar gegeben, der Mann, der schön sprechen konnte, nix!«

Für Williams waren Theologie und soziales Handeln wie Stimmen im Chor, die zusammen einfach besser klingen. Als die Stadt eine Anleihe für Schulen ausgab, bei der kein Geld für den Bau einer staatlichen Highschool für Schwarze Jugendliche vorgesehen war, nutzte er seine Kanzel, um Protest dagegen zu organisieren. Weil er rassistische Herabsetzungen im Atlanta Georgian, einer der Zeitungen der Stadt in weißer Hand, leid war, riefen er und andere Prediger ihre Gemeinden zum Boykott derer auf, die darin Anzeigen schalteten. 1920 brachte er die NAACP dazu, ihre nationale Zusammenkunft in Atlanta abzuhalten. Damit fand diese zum ersten Mal in einem der Südstaaten statt.

Reverend Williams und seine Frau, Jennifer Celeste Williams, hatten drei Kinder, von denen aber nur eines das Kleinkindalter überlebte: ihre Tochter Alberta. Sie war klein, von kräftiger Statur und genierte sich für ihr Aussehen. Allerdings besaß sie ein strahlendes Lächeln, liebenswürdige Schüchternheit und einen scharfen Verstand. In den Interviews für seine unveröffentlichte Autobiografie meinte Martin Luther King Sr., er hätte schon von Alberta gehört, bevor er sie kennenlernte. Er besuchte damals einen Gottesdienst in der Ebenezer, als ein Prediger, der Williams vertrat, sie erwähnte: »Als er von der einzigen Tochter des Reverends sprach, war ich ziemlich beeindruckt. Ich hatte sie noch nie gesehen oder mit ihr geredet. Aber ich sagte zu einigen Jungs, die da waren, das wird mal meine Frau.« Ehrgeiz, nicht Attraktivität, schien ihn zu motivieren.

»Die würde nicht mal auf dich spucken«, meinte einer von Kings Freunden.

»Ihr werdet schon sehen«, erwiderte der. »Sie wird meine Frau.«

Er war zwar ein gut aussehender junger Mann und besaß ein Model T in passablem Zustand, doch ansonsten hatte er nicht viel vorzuweisen. Seine Finanzen waren dürftig, seine Garderobe schäbig, lesen, schreiben und reden konnte er nur einigermaßen. Er gab sogar zu, dass die Tochter des Predigers eigentlich eine Nummer zu groß für ihn war. Doch gleichzeitig hatte Michael King Selbstbewusstsein und Schwung. Wenn er als Prediger durch Georgia unterwegs war, bezahlten ihn die Gemeinden manchmal mit einem Korb Kartoffeln oder geschlachteten Tieren. Die tauschte er dann gegen Benzin oder gebrauchte Schuhe ein. Er meinte, seine Predigten »basierten auf dem emotionalen Zugang, den Baptisten vom Land besser begriffen als irgendwer sonst auf der Welt«. Allerdings passte er auf, dass der emotionale Zugang nicht zu »voreiligen Techtelmechteln« mit Frauen auf dem Land führte. Denn er wollte sich nicht erneut auf einer Farm wiederfinden.

Damals in Stockbridge hatten Michaels Freunde ihn oft damit aufgezogen, er würde nach seinen morgendlichen Pflichten nach Stall riechen. Er konterte: »Ich rieche vielleicht wie ein Maultier, aber mit Sicherheit denke ich nicht wie eins!« Die Sturheit eines Maultiers legte er an den Tag, um die Aufmerksamkeit von Alberta Williams zu gewinnen. Täglich schlenderte er über die Auburn Avenue und wartete darauf, dass sie ihn bemerkte. Zu seiner Freude tauchte sie eines Abends auf ihrer Veranda auf und lächelte. Mehr Ansporn brauchte er nicht. Tag für Tag hielt er nach ihr Ausschau. Er staunte darüber, dass sie »so schön und klar sprach, und so viele Wörter so gut in einem Satz zusammenfügte«. Dabei hatte er Mühe, mitzukommen. Nach eigener Aussage erzählte er ihr in einem Gespräch ganz simpel: »Also, ich predige an zwei Stellen … Bin aber noch nicht so lang hier.«

Aber er hatte Pläne.

»Also, Reverend King«, meinte die Frau, die die Pension führte, in der Michael damals wohnte, als er in seinem besten weißen Hemd und mit auf Hochglanz polierten Schuhen ausging, »Sie müssen auf dem Weg sein, um einer netten jungen Lady den Hof zu machen.«

»Nein, Ma’am«, antwortete er, »ich bin auf dem Weg, mich zu verheiraten.«

Zunächst lehnte Jennie Williams Michael Kings Bitte um die Hand ihrer Tochter Alberta ab. Doch A. D. Williams verteidigte den jungen Mann. »Frau, dieser King hat nichts. Kein Geld, keine Kirche, gar nichts. Aber ich denke mir, Frau, all das, was er jetzt noch nicht besitzt, wird er bald haben und noch mehr dazu. Weil er ein rechtschaffener und aufrichtiger Mann ist.«

Trotzdem bestand auch Williams darauf, dass der junge Mann, der seiner Tochter den Hof machte, warten und sich beweisen müsste. »Hier wird es in ein paar Jahren anders aussehen, King«, meinte er. Schwarze Menschen erhoben ihre Stimme und traten mit neuer Entschlossenheit auf. Marcus Garveys Bewegung »Back to Africa« gewann gerade zahllose Anhänger und Amerika verändere sich, »ob der weiße Mann damit umgehen kann oder nicht«, sagte Reverend Williams zu Reverend King. »Es mögen schwierige Zeiten werden, und ich hoffe, Sie als junger Mann sind bereit, sich ihnen zu stellen.«

Michael King wartete über sechs Jahre darauf, Alberta Christine Williams zu heiraten. In der Zwischenzeit beteiligte er sich an Picknicks, Teepartys und Bootsausflügen der Gemeinde, bis alle in der Kirche ihn und seine Absichten kannten. Er nannte Alberta sein »Bunch of Goodness«, sein »Bündel Herzensgüte«, weil sie alles und alle um sie herum aufheiterte. Irgendwann wurde daraus der Spitzname, den er für den Rest ihres Lebens verwenden sollte: Bunch.

Alberta studierte am Spelman College, während Michael sich am Morehouse einschrieb. Beide Einrichtungen waren auf Grundstücken gebaut, die der weiße Ölmagnat und Philanthrop John D. Rockefeller gestiftet hatte. Die Colleges sollten die Bildungschancen Schwarzer Menschen verbessern – Spelman für Frauen, Morehouse für Männer. Professoren am Morehouse zählten damals zu den angesehensten Schwarzen Frauen und Männern der Stadt. Die Absolventen gehörten einem Club an, der sie vermutlich für den Rest ihres Lebens definieren und prägen sollte. Zuerst fiel Michael King bei der Aufnahmeprüfung fürs Morehouse durch. Unerschrocken marschierte er daraufhin ins Büro des Direktors, Dr. John Hope, und bat um eine Chance, seine Eignung unter Beweis zu stellen. Dr. Hope gewährte King die Zulassung, ohne dass er die Prüfung wiederholen musste. Im ersten Jahr scheiterte er zweimal in Englisch, schaffte die Prüfung aber schließlich im Sommerkurs mit der Note D. Auch in anderen Kursen fiel er durch, doch eine Lektion blieb ihm im Gedächtnis, wie er später sagte: Männer am Morehouse gaben nicht auf.

Alberta erklärte Michael King, dass er ihre gemeinsame Zukunft schon vor sich sehe. Er würde seinen Collegeabschluss machen und Pastor einer großen Kirche werden. Sie würden heiraten, ein gemauertes Haus an der Bishops Row in Atlanta kaufen und eine Familie gründen. Zum Teufel mit Jim Crow, sagte er. Er und Bunch würden den American Dream leben.

Sein Werben ging sogar weiter, als Alberta für achtzehn Monate nach Virginia zog, um ein Zertifikat als Lehrerin zu bekommen. Sie drängte Michael, weiter an seiner Bildung zu arbeiten. In einigen Fächern, die er als Jugendlicher versäumt hatte, gab sie ihm sogar Nachhilfe. Sie war die gebildetere der beiden und tiefer in der Kirche verwurzelt. Manchmal allerdings glaubte Alberta nicht, dass Michael sie attraktiv fand. Einmal meinte sie zu ihrer Familie, es käme ihr vor, als ob er eher aus beruflichem Ehrgeiz und weniger aufgrund seiner Gefühle für sie romantische Absichten habe. Michaels Freunde zogen ihn ebenfalls damit auf. Sie sagten, er würde aus Statusgründe heiraten. Um Teil einer der prominentesten Schwarzen Familien Atlantas zu werden und irgendwann die Leitung der Ebenezer Baptist Church zu übernehmen.

Als endlich die Hochzeitseinladungen verschickt wurden, stand da in Schönschrift Reverend Michael Luther King. Das ist die früheste bekannte Verwendung den Mittelnamens, den er höchstwahrscheinlich nicht seit seiner Geburt trug. Die Hochzeit fand am 25. November 1926, dem Thanksgiving-Tag, in der Ebenezer-Kirche statt. Das junge Paar bezog ein Zimmer im ersten Stock im Familiensitz der Williamses an der Auburn Avenue. Das quadratische Haus war 1895 im Queen-Anne-Stil für eine Familie deutscher Einwanderer gebaut worden. Gute zwölf Meter von der Straße zurückversetzt, thronte es auf einem kleinen Hügel zwischen Ulmen und Platanen. An zwei Seiten gab es eine überdachte Veranda. Durch große doppelreihige Fenster fiel reichlich Sonnenlicht herein.

Zu Neujahr 1927 wurde Reverend King Hilfsgeistlicher der Ebenezer Baptist Church und arbeitete fortan mit seinem Schwiegervater zusammen. Am 11. September brachte Alberta eine Tochter zur Welt: Willie Christine King. Sie wurde Christine oder Chris genannt.

Ein zweites Kind kam sechzehn Monate später, gegen Mittag am 15. Januar 1929. Alberta brachte das Baby zu Hause auf die Welt. Im Elternschlafzimmer, während Michael draußen auf dem Flur wartete. Diese zweite Schwangerschaft war schwierig gewesen; während der Wehen brauchte Alberta starke Schmerzmittel. Als das Baby endlich da war, herrschte traurige Stille im Raum. Der Junge lag reglos, scheinbar leblos da. Schließlich sorgte ein Klaps auf den Po für Geschrei, Erleichterung und Jubel.

»Ich habe gehört, dass ich in der Phase kurz vor meiner Geburt eine ziemliche Last für dich war«, neckte der Junge seine Mutter später. »War ich das wert?«

Daraufhin pflegte Alberta King zu lächeln und ihrem Sohn zu versichern, ja, natürlich sei er das wert gewesen.

Sie nannten ihn Michael King. Ohne Mittelnamen, ohne Initialen oder »Junior«. Gerufen wurde er Little Mike.

Als 1930 ein Volkszähler der Regierung das Haus der Kings aufsuchte, notierte er »Marvin L. King« als Familienoberhaupt. Sein einjähriger Sohn wurde als »Marvin L. King Jr.« verzeichnet. Ein paar Jahre später begann der ältere Michael King sich in den Ankündigungen der Kirche »M. L. King« zu nennen. Später erzählte er einem seiner Enkel, die Entscheidung, seinen Vornamen von Michael zu Martin zu ändern und sich Martin Luther King zu nennen, sei auf einer Reise nach Deutschland 1934 gefallen. Dort erfuhr King mehr über den ehemaligen Mönch des 16. Jahrhunderts, der angeblich seine fünfundneunzig Thesen ans Tor der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen und damit das westliche Christentum gespalten sowie die protestantische Reformation angestoßen hatte.

»Er fühlte sich Martin Luther wirklich verbunden« sagte Kings Enkel Isaac Newton Farris Jr. »Er hatte den gleichen Kampfgeist.«

Diese Namensänderung sollte sich als brillant erweisen. »Martin Luther« verlieh dem Namen King etwas Besonderes. Es klang nach einer Art Auszeichnung. Die Männer der Familie waren dadurch mit einem furchtlosen religiösen Reformer verbunden, der Exkommunikation und Todesdrohungen zum Trotz an seinen Überzeugungen festhielt. Oder wie Martin Luther King Jr. es Jahre später formulierte: »Vater und ich, wir haben beide unser Leben lang für Reformation gekämpft und so vielleicht unser Recht auf diesen Namen verdient.« Luther wurde, wie auch die Kings, oft von Unsicherheit geplagt, doch er wusste, dass sein Glaube stärker war als seine Zweifel. Der Name verknüpft die Kings des 20. Jahrhunderts mit einer der wichtigsten theologischen und persönlichen Erkenntnisse Martin Luthers: Demnach ist ein Christ simul justus et peccator – rechtschaffen und sündhaft.

Eines Tages würden in den USA ein nationaler Feiertag, ein Nationaldenkmal und tausend Straßen den Name Martin Luther King Jr. tragen. Doch zu Hause, als kleiner Junge, war er Little Mike oder noch häufiger: M. L.

Kapitel 3

Sweet Auburn

Martin Luther King Jr. hatte das Glück, in der Auburn Avenue in Atlanta geboren und aufgewachsen zu sein.

Sweet Auburn, wie das Viertel von den Bewohnerinnen und Bewohnern genannt wurde, war wie ein verwunschener Ort, teils abgeschirmt von den rassistischen Ritualen und Regeln, die im Süden ansonsten weitestgehend galten. Die Black Atlantans, die dort lebten, demonstrierten ihren Stolz in großen, fetten Buchstaben auf handgemalten Holzschildern: GATECITYBARBERSHOP, DESOTOSHAVINGPARLOR, ZIG-ZAGBILLIARDPARLOR, HOLLOWAY’S JEWELRY. Ein Schriftsteller nannte die Auburn Avenue »die reichste Negrostreet der Welt«.

Die Bezeichnung Sweet Auburn hatte ihren Ursprung in gewaltsamen Auseinandersetzungen. 1906 wurde in einer Reihe übertriebener Zeitungsartikel von Übergriffen Schwarzer Männer auf weiße Frauen in Atlanta berichtet. Daraufhin brachen in der gesamten Stadt Kämpfe aus und forderten mindestens ein Dutzend Tote und Hunderte Verletzte. Die meisten der Opfer waren Schwarze Menschen. In Folge der Gewalt zogen viele Schwarze Kleinunternehmer aus dem Geschäftsviertel in der Innenstadt in die sicherere Enklave der Auburn Avenue. Zeitgleich flohen viele weiße Geschäftsinhaber aus der Auburn Avenue. Niedrige Grundstückspreise ermöglichten es Reverend A. D. Williams, seine Kirche an der Ecke Jackson Street und Auburn Avenue zu errichten.

Der tief verwurzelte Rassismus in Georgia machte den relativen Wohlstand und die Unabhängigkeit von Sweet Auburn noch wertvoller. Im Jahr 1926 startete der weiße Geschäftsmann und Gemeindevorstand Ivan Allen Sr. eine Kampagne, die innerhalb von vier Jahren 679 Fabriken, Verkaufsbüros und Lagerhäuser in die Stadt holte. Allen rühmte Atlantas Klima, seine Schulen und seine »intelligenten, anpassungsfähigen, angelsächsischen Arbeitskräfte« und stellte klar, wie es der Schriftsteller Gary Pomerantz formulierte, »dass weder Einwanderer noch Schwarze dem Wohlstand im Wege stehen würden«. In Sweet Auburn, wo Schwarze Banken und Buchläden, Versicherungen und Beerdigungsinstitute, Nachtclubs und Zeitungen besaßen, fühlte sich die Freiheit wie ein Geschenk an und gleichzeitig wie eine Provokation. Die Möglichkeiten waren beängstigend und aufregend zugleich. Schwarze Kinder mit guten Schulnoten erhielten die Chance, an nahe gelegenen Colleges bei Schwarzen Professoren zu studieren, die im Norden ausgebildet worden waren und kühne neue Ideen hatten, was sie und ihre Studentinnen und Studenten aus ihrem Leben machen konnten. Die Atlanta Daily World, die erste erfolgreiche Tageszeitung des Landes, die von und für Schwarze Menschen herausgegeben wurde, listete die Leistungen ihrer Leserschaft auf und ermutigte sie, sich noch höhere Ziele zu setzen. Sonntags hielten Schwarze Prediger, darunter A. D. Williams und Martin Luther King Sr., hochtönende Predigten, um die Besucher des Gottesdienstes mit der Hoffnung zu erfüllen, dass es irgendwann in den ganzen USA so süß wie in Sweet Auburn sein würde, wenn nicht sogar noch süßer.

Eines Morgens im Frühjahr 1931, als er sich gerade für die Kirche zurechtmachte, brach Williams zusammen und starb. Das Geräusch des Sturzes »erschütterte das Haus«, erinnerte sich Christine King, die damals drei Jahre alt war. Zunächst wollte Martin Luther King Sr. nicht für seinen Schwiegervater in der Ebenezer übernehmen, wie er in Interviews erzählte. Ebenezer hatte finanzielle Probleme und sinkende Mitgliederzahlen, und King hatte in einer anderen Kirche, deren Namen er nicht nannte, eine starke Anhängerschaft aufgebaut. Doch Alberta wollte die Kirche nicht verlassen, »in der sie seit ihrer Geburt den Gottesdienst feierte«, so King, der sich bereit erklärte, dem Wunsch seiner Frau zu entsprechen.

Die Kirche gab zur Begrüßung ihres neuen Pastors ein elegantes Bankett, bei dem von livrierten Kellnern ein Vier-Gänge-Menü serviert wurde. Die Tische waren mit Frühlingsblumen, grünen und gelben Kerzen sowie Schälchen mit grünen und gelben Minzbonbons dekoriert. Nicht lange und Reverend King konnte die Gemeindemitglieder für sich gewinnen, und die Gottesdienstbesucher wurden immer mehr.

W. E. B. Du Bois beschrieb die Rolle eines Schwarzen Predigers als »Anführer, Politiker, Redner, Boss, Ränkeschmied, Idealist«. King genoss also eine angesehene Stellung in der Gemeinde. Als Familienmitglied genoss der junge M. L. ebenfalls eine angesehene Stellung, und es wurde von ihm erwartet, dass er seinem Thronfolgerstatus gerecht wurde. Das tat er normalerweise auch: Er war ein freundliches, liebes und gehorsames Kind.

Die Familie King wohnte weiterhin im Haus der Williams in der Auburn Avenue. In dem Häuserblock, in dem M. L. aufwuchs, waren die Familienoberhäupter Ladeninhaber, Dienstmänner, Arbeiter und Hausdiener. Ein kleiner Lebensmittelladen befand sich auf der anderen Straßenseite der Kings. Als er drei Jahre alt war, freundete sich M. L. mit dem Sohn des weißen Ladenbesitzers an. »Wir hatten immer das Gefühl, einfach zusammen spielen zu können«, schrieb M. L. Jahre später in einem College-Essay. »Er wohnte zwar nicht in unserer Gemeinde, war aber für gewöhnlich jeden Tag bis ungefähr sechs Uhr abends da … Mit sechs Jahren kamen wir beide in die Schule – natürlich in getrennte Schulen.« Doch M. L. besuchte seinen Freund dennoch an den späten Nachmittagen und an den Wochenenden. Ein wenig später konnte er nicht recht verstehen, warum ihre Freundschaft weniger intensiv wurde. Da erklärte ihm der weiße Junge, dass nicht nur die Einschulung der Grund für das Ende ihrer Freundschaft war, sondern auch die Hautfarbe von M. L. Der Junge durfte nicht mehr mit Schwarzen Kindern spielen.

Entsetzt bat M. L. seine Eltern um eine Erklärung, als sie abends gemeinsam beim Essen saßen. »Zum ersten Mal wurde mir klargemacht, dass es ein Rassenproblem gibt«, schrieb er. »Vorher war ich mir darüber nicht bewusst.«

Alberta King tröstete ihren Sohn. »Du bist genauso gut wie jeder andere«, sagte sie.

M. L. beschrieb dies als eine einschneidende Erfahrung. Immer wieder erinnerte er sich daran und erzählte davon, sein ganzes Leben lang. Im Laufe der Zeit revidierte er einige Details, aber der schmerzhafte Kummer durch die verlorene Freundschaft, der wegen des neuen Wissens über Rassismus noch verstärkt wurde, blieb stets gleich. Als seine Mutter zu ihm sagte, er sei genauso gut wie jeder andere, deutete sie an, dass es Menschen gab, die das nicht so sahen, und warf damit eine Frage auf, die das Leben ihres Sohnes ebenso prägen sollte wie das vieler anderer. Warum werde ich auf etwas festgelegt und in eine Schublade gesteckt? Warum werde ich beurteilt?

»Ich war sehr schockiert«, schrieb er, »und von diesem Moment an war ich entschlossen, jeden Weißen zu hassen.«

Die Art wie M. L. das erlebte, war nicht ungewöhnlich. »Jedes Schwarze Kind im Süden macht eine Erfahrung mit Rassismus, die seine Seele erschüttert«, schrieb der Bürgerrechtler James Farmer, der neun Jahre älter war als Martin Luther King Jr. und in der Hinsicht seine eigene Geschichte erzählten konnte. »Für die Glücklichen ist es wie ein Blitzschlag, der sie in die Knie zwingt. Für die anderen ein allmähliches Sterben, ein bösartiger Splitter, der sich nach und nach zum Herzen vorarbeitet.« Wie David Levering Lewis, Biograf von W. E. B. Du Bois, formulierte, liegt die Wahrheit solcher Geschichten möglicherweise ebenso sehr in ihrer moralischen Gültigkeit wie in ihrer sachlichen Richtigkeit. Wenn er von seiner zerbrochenen Jugendfreundschaft erzählte, erwähnte Martin Luther King Jr. nie den Namen des weißen Jungen oder was aus ihm wurde. Darum ging es nicht. Es ging ihm darum, zu zeigen, dass Kinder nicht als Rassisten geboren werden. Er versuchte zu beschreiben, dass Hautfarben in der US-Gesellschaft ungleiche Werte zuerkannt wurden, wie diese Werte das Leben Schwarzer und weißer Amerikaner bestimmten, wie diese Werte wiederum die Nation gestalteten und wie die allmählich dämmernde Erkenntnis seine innere Stärke formte, so wie sich die seines Vaters geformt und ihn zur Flucht aus Stockbridge veranlasst hatte.

M. L.s Entschlossenheit, alle Weißen zu hassen, legte sich schnell, aber seine Entschlossenheit, Rassismus zu bekämpfen, ließ nie nach.

»Wartet nur ab«, sagte der sechsjährige M. L. zu seiner Familie, »ich werde mir große Worte zurechtlegen.«

M. L. hörte seinen Vater von der Kanzel große Worte predigen – große Worte wie »von Sünden reinigen«, »Gnade«, »Vergebung« und »Nächstenliebe«. Er hörte, wie der Chor seiner Mutter große Worte in den Himmel erhob, und große Worte, die aus der Bibel vorgelesen wurden und sich in sein Gedächtnis brannten, Worte, die seinen Charakter formten und ihn Gott näherbrachten. Er arbeitete daran, sich einen beeindruckenden Wortschatz anzueignen. Die richtigen Worte, so sagte er einmal, waren wie die Plätzchen seiner Großmutter – so gut, dass er das Gefühl hatte, er müsse »in der Gemeinde herumlaufen und sie mit anderen teilen«. Schon früh waren große Worte in ihm verankert und förderten seinen übergroßen Ehrgeiz.

Er liebte Bücher, bevor er lesen konnte, fand Trost in ihrer Beständigkeit, in ihrer Verheißung künftiger Gespräche, und er umgab sich mit Büchern, wie andere Kinder mit Stofftieren und Kuscheldecken, obwohl er nicht verriet, welche Bücher seinen außergewöhnlichen Geist in der Kindheit beeinflussten. Er lernte lange Abschnitte aus der Bibel auswendig. Er lernte Kirchenlieder und sang, von seiner Mutter am Klavier begleitet, bei Kirchengruppen und Versammlungen. Die Aufmerksamkeit gefiel ihm, und er konkurrierte nicht nur mit seinen Geschwistern, sondern auch mit seinem Vater, der jeden Sonntag vor einer begeisterten Zuhörerschaft predigte. Wenn seine Eltern nicht zu Hause waren, kümmerte sich die Kirchensekretärin des Vaters, Lillian Watkins, um die King-Kinder. Eines der Lieblingsspiele war »Kirche spielen«, und M. L. hielt immer die Predigt.

Er war erst vier Jahre alt, als er sich mit seiner Schwester Christine in die Yonge Street Elementary School schlich und sich als ihr Klassenkamerad ausgab. M. L.s Mutter erlaubte ihrem Sohn, dieses Täuschungsmanöver zu versuchen, und M. L. kam mehrere Monate lang damit durch, bis er von einer Lehrerin dabei erwischt wurde, wie er mit seinem bevorstehenden Geburtstag und einem Kuchen mit »fünf großen Kerzen« prahlte. Nachdem er 1935 rechtmäßig an der rein Schwarzen Schule angenommen wurde, versetzte man ihn nach nur einem halben Jahr in die zweite Klasse.

M. L. war sechzehn Monate jünger als seine Schwester und achtzehn Monate älter als sein Bruder Alfred Daniel, den alle nur A. D. nannten. Die Geschwister lagen altersmäßig so dicht beieinander, dass sie fast gleichaltrige Spielkameraden und Rivalen waren, und ihr Umgang miteinander war eher vom jeweiligen Charakter als vom Alter geprägt.

Christine hatte ihr Zimmer im Erdgeschoss des Hauses, während M. L. und A. D. sich ein unordentliches Zimmer im ersten Stock teilten – neben dem Schlafzimmer der Eltern, Die King-Kinder offenbarten ihre Persönlichkeiten, wenn sie beispielsweise Monopoly spielten, wie sich eine Freundin aus der Nachbarschaft erinnerte. A. D. schummelte; Christine ging so vorsichtig vor, dass das ihren Erfolg schmälerte; und M. L. studierte die Regeln, lehnte Vorschläge ab, sich dem falschen Spiel seines Bruders anzuschließen, und ging aggressiv vor, um das Spielgeschehen zu beherrschen und seine Konkurrenten in den Ruin zu treiben.

M. L. hatte nicht nur das Glück, in der Auburn Avenue aufgewachsen zu sein, sondern auch in einem liebevollen Haus mit gebildeten Eltern, die eine stabile Ehe führten.

Der junge M. L. wusste, dass er geliebt wurde, und nicht nur von seinen Eltern, sondern auch von der Großmutter mütterlicherseits, Jennie Williams, die bei der Familie lebte und bei den Kindern als »Mama« bekannt war. Ganz gleich, was sie zu tun hatten, die King-Kinder wurden zum Abendessen zu Hause erwartet. Alberta und Jennie kochten in der Küche im hinteren Teil des Erdgeschosses. Obwohl ihr Arbeitsbereich klein war, bereiteten sie große Mengen Essen zu, immer mehr als genug, um alle satt zu bekommen, denn es kamen häufig Gäste. Die Kings aßen sehr gern Brathähnchen, Kutteln, Käsemakkaroni, glasierten Schinken, geschmorte Schweinekoteletts, Maiskolben, Augenbohnen, Blattkohl, Kuchen, Pies, Cobblers und Brotpudding. Für eine Familie, die noch nicht lange der Armut entronnen war, war jede Mahlzeit ein Fest und eine Mahnung an Gottes Segnungen. Die Kings hatten sogar hinter dem Haus einen eigenen Garten.

»Mein Vater hat meine Mutter und mich gebeten, immer etwas mehr zum Abendessen bereitzuhalten«, sagte Alberta Williams