23,99 €

Mehr erfahren.

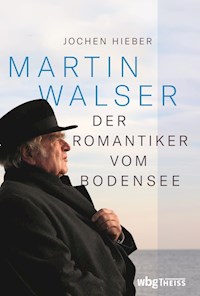

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

75 Schriftstellerjahre liegen hinter Martin Walser. Rund 30 Prosawerke hat er verfasst. Die Novelle »Ein fliehendes Pferd« und das Debüt »Ehen in Philippsburg« sind unbestritten von Rang. Zum 95. Geburtstag erweist Jochen Hieber dem Autor seine Reverenz und zieht eine Bilanz der substanziell von ihm geprägten Literatur nach 1945. Der »Patriarch vom Bodensee« hat viele Schlachten geschlagen. Mit der Paulskirchenrede und der Reich-Ranicki-Satire »Tod eines Kritikers« geriet er in die Schlagzeilen und moralisch ins Zwielicht. Der Zeitgenosse, Essayist und Publizist erhob dennoch unbeirrt die Stimme. Allen Anwürfen zum Trotz blieb seine Medienkarriere singulär. Mit Grass, Enzensberger und Böll bildete Walser das Quartett der Nachkriegsliteratur. Jochen Hieber nimmt Gefährten, Freunde, Konkurrenten in den Blick und weicht der Frage nach Walsers Bedeutung nicht aus. Entstanden ist auch ein ganz persönliches Buch: ein Leseleben mit Martin Walser.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.

© 2022 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt

Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.

Lektorat: Christina Kruschwitz, Berlin

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-8062-4355-0

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4374-1

eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4375-8

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Inhaltsübersicht

Vorwort

Erstes Kapitel

Vom Dorf in die Stadt, von Kafka zu Beumann. Deutschland, einig Kleinbürgerland. In Harvard werden Leuchttürme errichtet. Für Nachkriegskinder ist die »Gruppe 47« ein Segen. Realismus wird Seelensprache. Rolls-Royce und Opel Kadett. Immer schon weiter gewesen. Warum es bei Martin Walser weder ein Alters- noch ein Hauptwerk gibt.

Zweites Kapitel

Mein Walser. Dachboden, Auschwitz, Vietnam: Urtexte eines Vorbilds. Das produktive Poesieparadox oder Die Überlegenheit der Literatur entsteht beim Lesen. Von James Baldwins »Giovannis Zimmer« zu Friedrich Hölderlins »Heimkunft«. Enzensbergers »Kursbuch« und der kleinbürgerliche Großheld Xaver Zürn gehören zusammen.

Drittes Kapitel

Das Romantische an Walser. Doch, die Aufklärung hat gesiegt. Von Ich-Philosophen und Ironie. Das Seelen-Testament eines Oberregierungsrats. Friedrich Schlegel, Hermann Hesse, auch das Gegenteil von allem. Blaue Blume: ja, Traumdeutung: nein. Mit Habermas und Reich-Ranicki durch die Nacht. Am Ende siegt das Geschichtsgefühl.

Viertes Kapitel

Das Überleben der Ruth Klüger. Ein fahneschwingender Junge in der Landschaft. Urszene unserer Gegenwartsliteratur. Metallstift und Regensburger Verse. Über Polyamorie, über Kluft und Empathie. Martin Walsers romantische Geschichtspolitik. Tragisches Ende einer Freundschaft.

Fünftes Kapitel

Walser- Werkstatt: Von »Ehen in Philippsburg« zum »Springenden Brunnen«. Am liebsten Lyriker. Die Roman-Maschine springt an. Gastfreundschaft und Tagebücher. Gegen Dürrenmatt und Kafka: Entscheidung für den Max-Frisch-Weg. Vierundvierzig Jahre lang zurück nach Wasserburg.

Sechstes Kapitel

Kindheit und Jugend in Nationalsozialismus und Holocaust oder Zwei große Präsenz-Panoramen der deutschen Literatur: Eine Parallellektüre von Martin Walsers Roman »Ein springender Brunnen« und Ruth Klügers Erinnerungen »weiter leben«

Siebtes Kapitel

Großdebatte, Großskandal: Friedenspreisrede und »Tod eines Kritikers«. Die Paulskirche beginnt im »Literarischen Quartett«. Wie wüste Wörter wirken. Walser, Reich-Ranicki, Schirrmacher: Phänomenologie eines Dreikampfs. Medialer Showdown um ein unveröffentlichtes Buch. Was der Antisemitismus-Vorwurf anrichtet.

Achtes Kapitel

Das Erzählwerk des achten und neunten Lebensjahrzehnts. Zehn Romane passieren Revue. Die Kritiker kommen aufs Spielfeld. Der Literaturbetrieb wird besichtigt. Walser beschleunigt bergauf. Ein stupender Rhythmus und die Sehnsucht nach dem Schönem. Alles läuft auf ein Manifest des Romantischen hinaus.

Epilog

Vom Danken

Literatur und Nachweise

Personenregister

Für Dr. Cor

Vorwort

Von Anfang an ist er da und dabei. Am 23. Mai 1949 wird in Bonn das Grundgesetz verkündet, von nun an gibt es die Bundesrepublik. Am 7. Oktober des Jahres wird in Ost-Berlin eine sozialistische Verfassung proklamiert, von nun an gibt es die DDR. Und es gibt den Schriftsteller Martin Walser, zweiundzwanzig Jahre alt: Am 29. September und am 22. Oktober 1949 erscheinen in der »Frankfurter Rundschau« und der »Mainzer Allgemeinen« seine ersten literarischen Texte. 1950 erwirtschaften die beiden Staaten des geteilten Deutschlands zusammen ein Bruttoinlandsprodukt von – auf heutige Währung evaluiert – knapp fünfzig Milliarden Euro. 1950 kommen Walsers bis dahin veröffentlichte Kurzgeschichten, die seit dem Vorjahr entstandenen Radiobeiträge im Süddeutschen Rundfunk sowie die noch unfertigen oder nichtpublizierten Arbeiten auf einen Umfang, der ungefähr zweihundert Buchseiten entsprechen dürfte.

2020, sieben Jahrzehnte später, liegt das Bruttoinlandsprodukt des seit 1990 wiedervereinten Landes bei gut dreitausenddreihundert Milliarden oder knapp dreieinhalb Billionen Euro: ein Anstieg um das Sechsundsechzigfache. 2017, zum neunzigsten Geburtstag des Autors, veröffentlicht die Edition Tenschert eine fünfundzwanzigbändige Gesamtausgabe mit rund 11 450 Seiten, rechnet man die seit 2005 publizierten Tage- und Notizbücher der Jahre 1951 bis 1981 sowie die seit 2017 neu erschienenen Werke hinzu, kommt man auf etwa 14 000 Seiten, was einer Steigerung um das Siebzigfache entspricht. Von den Deutschen gilt, notiert Golo Mann, sie arbeiteten wirtschaftlich nie erfolgreicher als nach Ihren Kriegen und bei weitem am erfolgreichsten nach Hitlers Krieg. Auch in diesem Sinn ist Walser ein Nachkriegsautor.

Schon rein statistisch sind das geteilte Deutschland, die vereinte Bundesrepublik und der Schriftsteller Martin Walser annähernd eins, physisch wie metaphysisch sind sie es ohnehin: das gemeinsame Beginnen, die mittlere bis lange bis sehr lange Dauer, der ungebrochene Fleiß und das trotz manchen Wellentals auch stete Vermehren, das enorme Wachstum. Dabei hätte es die Parallele nicht gegeben, wäre der oberschwäbische Alemanne 1927 nicht im bayerischen Wasserburg am Bodensee geboren, sondern am gegenüberliegenden Schweizer Ufer, zum Beispiel im fünfzehn Kilometer Seelinie entfernten Rorschach. Deutschland hätte dann, wie für Friedrich Dürrenmatt oder Max Frisch, vielleicht Stoff für poetische Parabeln geboten, nicht aber eine derart enge existentielle Verwobenheit in Geschichte und Gegenwart. Nun hat Walser, im Gegensatz übrigens zu Dürrenmatt, nie an die schiere Fatalität, sondern stets an das Fatum des Zufalls geglaubt. Noch 1992, da ist er fünfundsechzig, leidet er an der Schicksalssymbiose zwischen dem Land und ihm: Ich bin umstellt von nicht erträglicher Vergangenheit, die mich nur belagert, weil ich zu diesem Dreck dazugehöre, sagt er damals in einem Interview und fügt, sich quantitativ nur wenig, qualitativ aber gewaltig irrend, hinzu: Wäre ich nur zehn Kilometer weiter südlich geboren, könnte mir das alles egal sein.

Zehn Kilometer südlich von Wasserburg beginnt freilich nicht die Schweiz, sondern Österreich, das 1938, da ist er elf, für sieben von geplanten tausend Jahren an Deutschland angeschlossen wird. Weshalb für Walsers Wasserburger Herkunftszufall gilt, was der Fall ist und bleibt: Lebensthema Deutschland. Die literarische, kulturelle und politische Öffentlichkeit antwortet ihm Zeit seines Autorenlebens ambivalent: mit Zuspruch wie Abwehr, mit Dankbarkeit wie Misstrauen, mit Verehrung wie Verwerfung. Konkret heißt das: mit dem Reden, Debattieren, Reflektieren, Senden und Schreiben über ihn, mit dem Kauf seiner Bücher, dem Besuch seiner Lesungen, Vorträge, Reden, Podiumsauftritte, Seminare, Signierstunden. So reizvoll es wäre, so wenig ist statistisch zu erfassen, was das rein quantitativ bedeutet. Nur ganz grob schätzen lässt sich die Walser-Ökonomie. Bei etwa hundert öffentlichen Auftritten pro Berufsjahr erst als Mitarbeiter des Süddeutschen Rundfunks, dann als freier Schriftsteller kommen seit 1949 an die siebentausend publike Momente zusammen. Den etwa 14 000 Seiten, die er selbst zu Papier bringt – Briefe und Interviews gar nicht gerechnet – entspricht ein veritables Universum an Texten, das über ihn in Zeitungen, Magazinen und Rundfunkanstalten, an Schulen und Universitäten und in Verlagen entstanden ist. Seit dem Urknall von 1949 dehnt es sich permanent.

Am 24. März 2022 ist sein 95. Geburtstag. Es ist an uns, den Autor und sein Lebenswerk zu würdigen, nicht nur an diesem Tag. Allerdings steht zu befürchten, dass dies nicht geschieht, jedenfalls nicht im verdienten Maß. Zu gespalten ist die Gesellschaft mittlerweile, zu unversöhnlich gegenüber dem einmal Beiseitegeschobenen. Für nicht wenige ist Walser ein poète maudit, ein verfemter Dichter. Unverdientermaßen. Aber so ist es. Über den 1936 in Hamburg geborenen, von 1960 an in Ost-Berlin zum Dichter und Sänger reifenden Wolf Biermann sagt man mit einigem Recht, seine Ausweisung aus der DDR im Jahr 1976 habe deren Untergang zumindest mitbewirkt. Vom oberschwäbischen Alemannen Martin Walser darf man mit mindestens gleichem Recht behaupten, sein Eintreten für ein geeintes Deutschland, singulär in der literarischen Sphäre der alten Bundesrepublik wie der DDR, habe der tatsächlichen Vereinigung von 1990 eine wesentliche geistige Bühne bereitet. Allein dies ist mehr als Grund genug für den Respekt der Republik. Angemessen wäre auch, wenn seine Gegner und Feinde zumal in den Medien wie auch in der Wissenschaft den intellektuell unsinnigen und menschlich zutiefst ehrverletzten Vorwurf revidierten, Martin Walser hege antisemitische Ressentiments. Auch dies wird wohl nicht geschehen. Dabei ist er so wenig Antisemit wie Wasserburg eine Metropole.

Seinem nationalen Gewicht korrespondiert das internationale nicht, schon lange nicht mehr. Gerade in der englischsprachigen Welt sind die Romane, Novellen und Erzählungen, so sie denn überhaupt übersetzt wurden, im Vergleich etwa zur »Blechtrommel« von Günter Grass, zur »Deutschstunde« von Siegfried Lenz oder zum Weltbestseller »Das Parfüm« von Patrick Süskind Randerscheinungen geblieben, auch das erfolgreichste Buch, »Ein fliehendes Pferd« (»Runaway Horse«) von 1978, ändert die Bilanz nur wenig. Im Überblicksartikel über die deutschsprachige Literatur von 1945 bis zur Jahrtausendwende erwähnt ihn die Encyclopædia Britannica mit keinem Wort – was grotesk, beschämend und ja: ein Skandal ist: für die Enzyklopädie, für Judith Ryan, die Harvard-Germanistin und Verfasserin des Überblicks. Walser hat eine Fülle nationaler Ehrungen erfahren, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1992 die Aufnahme in den Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste sowie 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. International wurde er mit Ausnahme der Ehrendoktorate der Katholischen Universität Brüssel (1998), die inzwischen nicht mehr existiert, und der griechischen Universität Thessalien (2013) sowie des chinesischen Weishanhu-Preises von 2009 substantiell nie ausgezeichnet, erst recht nicht in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten, die dank einer Reihe von Gastprofessuren an Ost- wie Westküste so etwas wie Wunsch- und Wahlheimat sind.

Vom Literatur-Nobelpreis nicht zu reden, auch wenn Walser, etwa in den Achtzigern, bisweilen als Kandidat gehandelt wurde. Ende der 1970er Jahre hat man ihn um die Einleitung zu einem exklusiven, im Buchhandel gar nicht erhältlichen Prachtband unter der Schirmherrschaft der Nobelstiftung und der Schwedischen Akademie Stockholm gebeten: Im Aufsatz »Nobel und die Nobelpreisträger« hat er dabei die literarische Ehrung als eine Art Weltmeisterschaft im Schreiben bezeichnet. Nach der Friedenspreis-Rede in der Frankfurter Paulskirche vom Oktober 1998 ist er wegen des (nicht nur) in Stockholm als unkorrekt geltenden Zugangs zur deutschen Vergangenheit endgültig aus dem Kandidaten-Karussell gefallen. Was unberechtigt erscheint, wenn man es mit der bleibend skandalösen Haltung Peter Handkes zu den Jugoslawienkriegen vergleicht. Gewiss, Handkes Werk zumal der 1970er und 1980er Jahre ist große Literatur. Während für Weltmeister des Sports die pure Leistung genügt, so sie fair erbracht wurde, gehört zur Weltmeisterschaft im Schreiben ein Geistes-Ethos, dem Handke nicht entspricht. Aber das ist nicht Thema dieses Buches.

Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, lautet der zentrale Refrain des Gedichts »Todesfuge«. Die Verszeile ist die berühmteste des deutsch-jüdischen Dichters Paul Celan und der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Auf emphatische Weise darf, mehr noch: muss man Martin Walser in diesem Zusammenhang nennen. Nach dem für immer Unvorstellbaren und Unvergleichlichen des Holocausts ist er zum Gegenbild des Celan-Refrains geworden: zum deutschen Schreibmeister eines streitbaren Friedens. Die Essays »Unser Auschwitz« (1965), »Auschwitz und kein Ende« (1979) und »Das Prinzip Genauigkeit. Über Victor Klemperer« (1995) gehören zur geistig-humanen Substanz unserer Gegenwart. Als deutscher Schreibmeister ist Walser ein literarisches wie mediales, damit gesamtgesellschaftliches Phänomen, das im Folgenden beleuchtet werden soll. Zur Phänomenologie gehören, von »Ehen in Philippsburg« (1957) bis »Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte« (2018), sechsundzwanzig Romane, eine Vielzahl von Erzählungen und Novellen, »Ein fliehendes Pferd« zumal. Zur Phänomenologie gehört auch, dass sich der realistische Erzähler wie der literarische und republikanische Essayist dabei als Nachkomme der deutschen Romantik entpuppt – politisch, poetisch, intellektuell. Zugleich charakterisiert ihn das stupende Produktionskontinuum über siebzig Jahre hinweg. Natürlich hat man ihn deshalb mit dem Volkswagen verglichen, dem Bevölkerungsbeweger schlechthin.

Das schiere und enorme Vermehren des eigenen Werks ist aber keineswegs nur quantitativ von Bedeutung, sondern eine Qualität in sich. Innere Entwicklung kennt dieses Werk sehr wohl, Brüche nie, Abbruch, und sei es temporär, ohnehin nicht. Dem Walser’schen Procedere diametral entgegengesetzt ist ein Autor wie Wolfgang Koeppen, der zu Anfang der 1950er Jahre in rascher Folge »Tauben im Gras«, »Das Treibhaus« und »Der Tod in Rom« schreibt, um Publikum wie Kritik danach mehr als vier Jahrzehnte lang mit dem Warten auf einen nächsten Roman zu beschäftigen, der nie kommt. Auch in Sachen Verlässlichkeit ist Walsers Werdegang ein Spiegel der allgemeinen Entwicklung, kennzeichnet die Bundesrepublik bis 1989 und Deutschland seither doch ebenfalls das Immer-Weiter als ein Immer-Mehr. Die Grenzen des Wachstums werden zwar wieder und wieder beschworen, in der aktuellen Klimadebatte mehr denn je: Gesellschaftliche Realität sind sie bis heute so wenig geworden wie Schreibpausen, gar Schaffenskrisen in Walsers Werkstatt.

Gegen das kapitalistische Wirtschaften hat auch er, wie viele andere, in den 1960er und 1970er Jahren heftig opponiert, 1964 etwa im Appell »Sozialisieren wir die Gruppe 47!«, 1968 in der Polemik »Berichte aus der Klassengesellschaft«, 1970 im Essay »Kapitalismus und Demokratie«, 1972 im Roman »Die Gallistl’sche Krankheit« – bis hin zum Aufruf »An Uferbesitzer und Politiker« von 1971, in dem er nicht nur die Parole ausgibt: Wir, die Seeuferbesitzer, sollten von den Parlamenten das Gesetz zur Sozialisierung des Seeufers verlangen, sondern aus Gründen der politischen Moral auch ernsthaft in Erwägung zieht, das ein paar Jahre zuvor erworbene Uferanwesen in Nußdorf bei Überlingen, die lebensbeste Investition, mitsamt der Familie wieder zu verlassen. Zum Glück ist nichts daraus geworden. Die eigene Text-Produktion jedoch verläuft stets, also auch in jener nach außen linksradikalen, in Wahrheit frühromantischen Zeit, nach rein kapitalistischen Prinzipien: Geldverdienen müssen und wollen, als scheinbar freier Autor abhängig, also ausgebeutet zu sein und sich selbst auszubeuten, den Konkurrenzkampf mit wie den Konkurrenzneid gegenüber anderen Autoren bestehen und ertragen. Einziges Produktionsmittel ist das Schreiben von Hand, Tag ein, Tag aus, Monat um Monat, Jahr für Jahr. Entwickelt hat sich darüber von den frühen 1950er Jahren an eine innerhäusliche Manufaktur, bei der Käthe Walser, die Ehefrau, für die Herstellung druckfähigen Materials – sprich: die Umwandlung von Manuskript in getippte Seiten – zuständig bleibt, bis ihr vor gut einem Jahrfünft die digitale Spracherkennung einen Teil der Arbeit abnimmt. Zwei der vier Töchter, Johanna und Alissa Walser, haben neben ihren eigenen literarischen Arbeiten mit dem Vater gemeinsam fremdsprachige Autoren übersetzt, Alissa hat durch die Umschlagentwürfe für die späteren Vaterbücher wesentlich zur deren Schönheit beigetragen. Zusammen mit der Schauspielerin Franziska und der Dramatikerin Theresia Walser bildet die Familie eine Art Kulturdynastie, die allerdings locker gefügt ist und auf der Eigenständigkeit jedes Einzelnen beruht.

Dies ist die eine Walserseite, der sich dieses Buch widmen wird, wobei die achtundvierzig Produktionsjahre bis zum siebzigsten Geburtstag zwar behandelt werden, mit Bedacht aber in eher summarischer Weise. Vor allem zwei Monographien sind es, die ein nochmaliges Buchstabieren von Beginn an zur unnötigen Wiederholung gemacht hätten: die außerordentlich geglückte, Nähe und Distanz klug ausbalancierende Walser-Biographie von Jörg Magenau, die in der 2008 publizierten erweiterten Neuausgabe lebens- wie werkgeschichtlich bis zum Gedichtband »Das geschundene Tier« von 2007 reicht, und die so kompakte wie profunde Studie des deutsch-amerikanischen Germanisten Gerald A. Fetz in der Sammlung Metzler, die das genuin literarische Werk, Prosa wie Drama, bis 1997 kartographiert. Das Schwergewicht dieses Buches liegt also auf dem späteren und späten Erzählen, in dessen Zentrum die zwölf Romane von »Ein springender Brunnen« (1998) bis zu »Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte« (2018) stehen, sowie auf der Debatte um die Friedenspreis-Rede von 1998 und den Skandal um den Anti-Reich-Ranicki-Roman »Tod eines Kritikers«.

Die andere, die zweite Walserseite, um die es geht, behandelt den Autor nicht als Individuum, sondern als Quasi-Kollektivgestalt. Sie setzt sich zusammen naturgemäß aus ihm selbst, manifest aber auch aus uns, den Lesern und Kritikern seiner Werke, den Kommentatoren seiner Reden und öffentlichen Auftritte, den Befürwortern wie Gegnern, den Bewunderern wie Feinden des Autors. Walser-Rezeption lässt sich das nennen. Genauer ist: Es geht um die Dynamik der Interaktion zwischen ihm und uns, der Öffentlichkeit. Sie ist ein bundesrepublikanisches Wirklichkeitselement. Beinhalten muss dieses Mit-, Neben- und Gegeneinander selbstverständlich die medialen Aspekte von Walser-Vita und Walser-Werk. Aus dem Nachlass des 2019 gestorbenen Hamburger Historikers Axel Schildt haben dessen Mitstreiter Gabriele Kandzora und Detlef Siegfried 2020 das gewaltige, gleichwohl Fragment gebliebene Forschungsvorhaben über »Medien-Intellektuelle in der Bundesrepublik« ediert und publiziert. Schildts unabgeschlossene 800-Seiten-Studie endet mit dem Kapitel über »die langen 60er Jahre«. Walser spielt schon darin eine nicht geringe Rolle, die hohe Zeit als Zentralakteur öffentlicher Debatten aber steht noch bevor. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir sie empirisch beleuchten. Martin Walser erscheint dabei sowohl als Treibender wie Getriebener, als medial Geächteter wie als Medienliebling, seinerseits ist er ein Medienverächter ebenso wie Medienafficionado, kurzum: in einer notwendig widersprüchlichen Rolle, die ebenfalls typisch und, vor allem, exemplarisch für die Bundesrepublik ist. Walser ist ein Medionaut, ein Medienautor aus eigenem Antrieb und wider Willen zugleich.

Die Rezension der Kindheits- und Jugenderinnerungen, die der lediglich zwei Jahre und sieben Monate jüngere Hans Magnus Enzensberger unter dem Untertreibungstitel »Eine Handvoll Anekdoten, auch Opus incertum« versammelt hat, beginnt Iris Radisch in der »Zeit« vom 25. Oktober 2018 mit dem Satz: Das deutsche Nachkriegsliteraturwunder ist nicht zu Ende, solange Hans Magnus Enzensberger (88) und Martin Walser (91) noch schreiben. Enzensberger (jetzt 91) hat jüngst neben einigem anderen den Gedichtband »Wirrwarr« (2020) veröffentlicht, Walser (94) im Frühjahr 2021 die Gedankenlyrik »Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist«. Das Literaturwunder ist nicht zu Ende. Im Abendlicht, aber ohne Nostalgie, schauen wir es noch einmal an. Dabei interessiert überhaupt nicht, ob Martin Walsers Werk nach wie vor als aktuell gelten kann, ebenso wenig, ob es und was an ihm von Dauer ist und bleibt. Das mag erörtern, wer mag. Kein Kanon entscheidet das, weder Hymnen noch Verdikte bestimmen es, sondern einzig die Leserinnen und Leser, die gegenwärtigen wie die künftigen. In einem Werkganzen ist immer alles Gegenwart. Deshalb nimmt dieses Buch den Fall Martin Walser auch als ein Spezifikum für etwas, was ich die Ewigkeits-Präsenz der Literatur nenne – und was weit über den Begriff der »unsterblichen Werke« hinausgeht, auch über die beliebte Frage: »Was bleibt?«. Ewigkeits-Präsenz ist mediales Zuhandensein von Schrift, Ton und Bild, aber auch von deren unmittelbarer wie fortdauernder Rezeption. Weshalb, wo immer es möglich ist, dieses Buch im Präsens geschrieben ist. Martin Walser hat uns beschenkt und bereichert, indem wir nicht zuletzt an und mit seinem Werk als Öffentlichkeit gewachsen sind. Er ist, alles in allem, als deutscher Schreibmeister ein bundesrepublikanisches Monument. Darüber hinaus ist er ein Weltverworter, wie es wenige gibt.

Erstes Kapitel

Vom Dorf in die Stadt, von Kafka zu Beumann.

Deutschland, einig Kleinbürgerland.

In Harvard werden Leuchttürme errichtet.

Für Nachkriegskinder ist die »Gruppe 47« ein Segen.

Realismus wird Seelensprache. Rolls-Royce und Opel Kadett. Immer schon weiter gewesen.

Warum es bei Martin Walser weder ein Altersnoch ein Hauptwerk gibt.

Der allererste Held heißt Urleus und erinnert nicht von ungefähr an Odysseus, wahlweise Ulysses. Er steht, was er noch nicht wissen kann, am Beginn einer langen, langen Such-, Schönheits- und Schreckensfahrt. Seinen Auftritt hat der junge Mann am 29. September 1949 in der »Frankfurter Rundschau«, die bereits am 1. August 1945, keine drei Monate nach Kriegsende, als erste deutsche Zeitung der amerikanischen Zone eine Lizenz erhält. Walsers Werkchronist Andreas Meier nennt den kleinen Text eine groteske Erzählung, der vierzehnte Band der Tenschert-Ausgabe, die zum neunzigsten Geburtstag erscheint, ist der einzige Ort jenseits des »Rundschau«-Archivs, an dem sie zu finden ist. Titel: »Kleine Verwirrung«. Die ersten je veröffentlichten Walser-Sätze lauten: Urleus war noch nicht lange in der Stadt. Er kam mit der Stadt auch gar nicht zurecht. Er selbst merkte das allerdings nicht. Vertrauen flößt ihm der Verkehrspolizist ein, der ihn über die Straße winkt. Die Leute, denen er begegnet, lächelt er zur Vorsicht an. Der Hauptteil der kurzen Geschichte spielt in einer Tanzbar. Nein, Urleus hält sich nicht für einen herausragenden Tänzer. Aber die Dame, die er anspricht, tanzt tatsächlich mit ihm, sitzt mit ihm an der Bar. Wieder auf der Tanzfläche, verliert er sie nach und nach aus den Augen, dreht sich mehr und mehr um sich selbst – es ist, als tanze er um sein Leben. Er merkt nicht, dass sich die Menge der anderen Tanzlustigen ebenso gegen ihn verschwört wie die Kapelle. Plötzlich ist der Polizist von der Kreuzung wieder bei ihm – und dann waren sie auf der Straße. Dass er über Nacht in Polizeigewahrsam genommen wird, dass es dabei fast brutal zugeht, missdeutet er als freundschaftliche Geste, denn nur ganz gute Freunde, das kennt er vom Dorf, dürfen unter- und miteinander so grob verfahren wie jetzt der Polizist mit ihm. Die »kleine Verwirrung«, in die Urleus gerät, ist eine zumindest mittlere Fatalität.

Ein Zentralthema des frühen Walser ist der undurchsichtige, verworrene, unaufrichtige, verlogene Gang der Dinge. Grundmuster: Leute vom Land wollen aufbrechen, sich im Urbanen zurechtfinden, machen sich Illusionen, kommen aber nie wirklich an. Die Zentralfigur des frühen Lesens und Schreibens ist Franz Kafka. 1955 das erste Buch: »Ein Flugzeug über dem Haus und andere Geschichten«. Bereits im Klappentext weist der Verlag auf den starken Kafka-Bezug dieses jungen Autors hin, die ersten Kritiken nennen ihn wahlweise Kafka-Schüler oder Kafka-Epigone. Die »Kleine Verwirrung« hat es erst gar nicht in den Debüt-Band geschafft, aber immerhin ist Urleus die früheste Figur im Kafka-Bann – und die namenlose Stadt, in der er sich bewegt, einigen realistischen Momenten zum Trotz, ein abstrakter Raum. Wie Walser vom Gleichniserfinder Kafka’scher Provenienz zum realistischen Erzähler eigener Prägung wird, schauen wir uns im fünften, dem »Werkstatt«-Kapitel an. Jedenfalls ist Hans Beumann, der erste Romanheld, bereits höchst konkret geschildert und situiert: »Ehen in Philippsburg« erscheint 1957, zwei Jahre vor der »Blechtrommel« von Günter Grass – und acht Jahre nach der »Kleinen Verwirrung« des jungen Urleus. Wie Urleus stammt Beumann, ein Vierundzwanzigjähriger, vom Dorf, genau: aus dem wie ein Sinnbild des Geducktseins wirkenden Flecken Kümmertshausen – im realen Kümmertsweiler am Bodensee ist Walsers Mutter Augusta an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert geboren und aufgewachsen.

Hans hat bäuerliche Wurzeln, ist das uneheliche Kind einer Schankkellnerin und Bedienerin, nun aber ein studierter Mann, ausgebildet am Zeitungswissenschaftlichen Institut der Landesuniversität, bereit und begierig, an den Verfeinerungen des gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben, teilzunehmen. Dabei ist er, wie Urleus, nach wie vor ganz unsicher und nicht selten verzagt: Am besten wäre es, sagt der Erzähler des Romans, er würde heimfahren nach Kümmertshausen zu seiner Mutter, würde ihr eingestehen, daß die Studiengelder umsonst ausgegeben waren, daß der Sprung von Kümmertshausen nach Philippsburg zu groß war, um innerhalb einer Generation bewältigt zu werden. Beumann wird in der Großstadt bleiben – und er wird Karriere machen, allerdings um den Preis des Sich-Verbiegens, der beruflichen Anpassung und der seelischen Deformation. Seine soziale Lage aber wird stabil bleiben und dabei der seines Autors bis aufs Haar gleichen: Es ist die Situation, in der sich viele junge Leute des sogenannten unteren Mittelstandes in der Nachkriegszeit befinden. Beumann und ein paar Studienfreunde, heißt es, seien Kleinbürgersöhne und Proletarier …, hungrige Lesewölfe, die ihr Studium selbst hatten finanzieren oder fünfmal im Jahr um Stipendien bitten müssen, während die Stipendiengewährer mit Nadelaugen auf sie herabschauen.

Proletarier ist der Wasserburger Gastwirtssohn Walser nicht. Der Kleinbürger freilich wird der soziologische Schlüssel schlechthin sein – für ihn selbst, aber auch für die aufstrebende Bundesrepublik, die sich zum erfolgreichen Kleinbürgerstaat entwickelt, nicht zuletzt auch für die bald stagnierende DDR, in der sich die Herrschenden Kommunisten nennen und als Proletarier geben, aber wie Kleinbürger wirken und es meist auch sind. 1984, in einem substantiellen Gespräch mit dem Berkeley-Germanisten Anton Kaes, erzählt Walser anekdotisch, wie ihn die SED- und DKP-Funktionäre abkanzeln: Ich wurde dort auch immer als der störrische Kleinbürger geführt, der nichts lernen will beim proletarischen Internationalismus. Dass Kleinbürger keine Kleinbürger sein wollen, dafür andere Kleinbürger als Kleinbürger beschimpfen, ist eine Konstante, der wir wiederholt begegnen werden – damit auch eine Konstante in und für Walsers Vita.

Noch als Großschriftsteller, der er von Mitte der 1960er Jahre an zu werden beginnt, versteht sich Walser als Angehöriger des Kleinbürgertums. Nicht anders als der Danziger Altersgenosse Günter Grass, mit dem ihn bis zu dessen Tod im Jahr 2015 ein Konkurrenz- und Antipodenverhältnis, temporär auch Freundschaft verbindet. Gleiches gilt für den zwei Jahre jüngeren Hans Magnus Enzensberger, den im Allgäu geborenen Sohn eines Nürnberger Postbeamten und stets die Komplementär- wie die Kontrastfigur zu Walser. 1965 gründet Enzensberger die Zeitschrift »Kursbuch«. Jahrzehntelang prägt sie den intellektuellen Zeitgeist, bringt ihn als jeweils neue Modelinie auf den Laufsteg, reflektiert ihn im Geist einer alt-neuen Aufklärung jedoch auch kritisch und selbstironisch. 1976 erhält des Gründers merkwürdige Sozialschicht ein eigenes Heft mit zwölf Beiträgen: »Wir Kleinbürger«, seltsamerweise – es muss zwischen beiden wieder einmal Funkstille geherrscht haben – keinen von Walser. Enzensberger selbst eröffnet mit dem fulminanten Essay »Von der Unaufhaltsamkeit des Kleinbürgertums«, der nichts weniger ist als die Mental-Vermessung der alten Bundesrepublik. Der Kleinbürger will alles, nur nicht Kleinbürger sein, ist, wie zu erwarten, eine der Schlüsselsentenzen, schon um den Lesern die Sorge zu nehmen, auch auf sie könne das verächtliche Synonym Spießer zutreffen. Für Enzensberger schrumpft die eigentlich herrschende Klasse, das Großbürgertum, mehr und mehr, die Proletarier wollen sich verbürgerlichen, womit das nach wie vor ökonomisch weitgehend machtlose Kleinbürgertum nicht nur quantitativ gewinnt, sondern auch die neue Gesellschaftshierarchie dominiert, indem es der herrschenden Klasse das herrschende Denken entwindet. Die analytische Kernpassage über die modernen Angestellten-, Beamten-, Manager-, Freiberufler- und Akademikerschichten kann also resümieren: Das Kleinbürgertum verfügt in allen hochindustrialisierten Gesellschaften heute über die kulturelle Hegemonie. Es ist zur vorbildlichen Klasse geworden. Es erfinde Ideologien, Wissenschaften und Technologien, diktiere, was Moral bedeute, erzeuge Kunst, Mode, Philosophie, Architektur, Kritik und Design.

Wie stabil die Sozialverortung ist, zeigt ein Gespräch, das Günter Grass und Martin Walser gemeinsam im Sommer 2007, mehr als dreißig Jahre nach dem Kleinbürger-»Kursbuch«, mit Iris Radisch und Christof Siemes führen, den Feuilletonredakteuren der Wochenzeitung »Die Zeit«. Sie, Herr Walser, stellen die »Zeit«-Redakteure fest, sind der Autor des deutschen Kleinbürgertums, das sich rühmt, immer auf dem Teppich geblieben zu sein. Noch bevor Walser antworten kann, interveniert Grass enthusiastisch: Mit dem Wort Kleinbürger haben wir beide zu tun … Für mich ist meine kleinbürgerliche Herkunft eine dauernde Quelle der Inspiration und des Einfallsreichtums. Ich halte diese Internationale der Kleinbürger für die einzig funktionierende. Worauf Walser anfügt: Ja, ja, ja. Die haben auch das 19. Jahrhundert gemacht. Kleinbürger ist der, der sich selbst ausbeutet. Das dreifache Ja, das Walser beisteuert, klingt allerdings kaum euphorisch, eher erpresst. Das hat Gründe. Wir kommen gleich darauf zurück.

Grass, Enzensberger und Walser, überdies den um ein Jahrzehnt älteren und 1985 gestorbenen Heinrich Böll, Sohn eines Kölner Schreiners, nennt der Harvard-Historiker David Blackbourn sehr zu Recht die towering figures der deutschen Nachkriegsliteratur. 2011 geschieht das, als Walser in Boston über »Kritik oder Zustimmung oder Geistesgegenwart« spricht. Die Harvard-Germanisten, notabene, halten sich auch dabei von Walser fern – wie weit das geht und wie skandalös dies bei der Harvard-Germanistin Judith Ryan ist, haben wir im Vorwort gezeigt. In unserem Kontext wichtig: Dass sich die Turmfiguren der deutschen Literatur allesamt zur kleinen Bourgeoisie bekennen, ist historisch ein Novum. Goethe und Schiller werden zu Adelsbürgern, Heinrich von Kleist ist ein Uradliger, Heinrich Heine kommt aus dem assimilationsaffinen jüdischen Großbürgertum, Gotthold Ephraim Lessing, die Schlegel-Brüder, Hermann Hesse und Gottfried Benn sind Pfarrerssöhne ohne Kleinbürgeridentität, Thomas und Heinrich Mann Patrizier, Bertolt Brecht wird Wahlproletarier. 2002 benennt Walser eine große Ausnahme vom ausgehenden achtzehnten und beginnenden neunzehnten Jahrhundert: Nehmen Sie den größten Gesellschaftsspezialisten der deutschen Belletristik, Jean Paul: Was er im Roman ›Hesperus‹ über Aufstieg, Ehrgeiz und Maske schrieb, wie der Kleinbürger am Hof ironisch werden muss, um seine Demütigung zu kompensieren, das ist akut bis heute. Der soziologische Befund ist auch sozialpsychologisch spannend. Die towering figures sind Symbole eines enormen Prestigeerfolgs, eines Aufstiegs-, ja Nobilitierungsphänomens – und zwar durch eine nonkonforme, unangepasste Leistung. Es sagt viel aus über eine Gesellschaft, wenn in ihr solche Karrieren, solch meritokratische Steilflüge von Kleinbürgern möglich sind. Geboren in den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, haben Walser & Co. den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg als Kinder und Jugendliche sehr bewusst erlebt und sind in der letzten Phase des Kriegs oft selbst noch Soldaten gewesen – ein Umstand, der vor allem Günter Grass, der 1999 den Literatur-Nobelpreis erhält, im achten Lebensjahrzehnt um einen Teil seiner moralischen Glaubwürdigkeit bringt, hat er doch die kurzzeitige Zugehörigkeit zu einer SS-Panzerdivision in den letzten Kriegswochen zwar in wenigen privaten Gesprächen erzählt, öffentlich aber bis 2006, als sein Erinnerungsbuch »Vom Häuten der Zwiebel« erscheint, absichtsvoll unerwähnt gelassen.

Wie Günter Grass, Spross eines Lebensmittelhändlers, ist der Gastwirtssohn Martin Walser bei Kriegsende achtzehn Jahre alt, Enzensberger noch keine sechzehn. Ein Jahrzehnt später gehören sie zu den tonangebenden Mitgliedern der »Gruppe 47«, der von Hans Werner Richter gegründeten und in der Geschichte der deutschen Literatur einzigartigen Dichtervereinigung. Der signifikant ältere Heinrich Böll, ebenfalls zur »Gruppe 47« zählend, steigt zum »Gewissen der Nation« auf. Ihr Prestige erwerben sich die Autoren durch die intellektuelle Opposition gegen den Muff und Mief der Adenauerära und die tendenzielle Restauration nationalsozialistischer Strukturen, die sich vor allem in der personalen Kontinuität führender Institutionen von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zeigt. Der Jurist Hans Globke, der die »Nürnberger Rassegesetze« von 1935 mitverfasst und den Konrad Adenauer 1953 zum Chef des Bundeskanzleramtes macht, wird zum Sinnbild solchen Überdauerns. Dass die junge literarische Elite zu einer ganz wesentlichen Kraft der neuen, demokratischen Kultur werden kann, ist ein Signum jedenfalls für die westliche Seite des 1949 scheinbar endgültig geteilten Landes. Dass es ihrer Herkunft und ihrem Wesen nach vor allem kleinbürgerliche Autoren sind, die der jungen Bundesrepublik den nötigen geistigen Vitalitätsschub bescheren, spiegelt die fortschreitende Durchlässigkeit und Nivellierung der Gesellschaft. Das westliche Deutschland setzt ökonomisch auf den Kapitalismus und zähmt ihn durch Ludwig Erhards Wirtschaftspolitik sozial.

Vereinfachend gesagt, in der Zuspitzung aber nicht unwahr: Die Bundesrepublik ist Soziale Marktwirtschaft plus »Gruppe 47«. Nie zuvor hat die Literatur einen derart herausgehobenen Stellenwert wie in den Jahren zwischen 1945 und etwa 1970 – sie büßt ihn danach rasch wieder ein. Wer, wie ich und meinesgleichen, im ersten Nachkriegsjahrzehnt zur Welt kommt, macht um die Mitte, spätestens zum Ende der 1960er Jahre die ersten Erfahrungen mit zeitgenössischer Literatur. Für uns, die wir ins Wirtschaftswunder hineinwachsen, werden die um eine bis anderthalb Generationen älteren deutschsprachigen Autoren zu elementaren Vorbildern für das eigene Weltempfinden. Unsere Heldenliste in etwa: mit und neben Blackbourns towering figures die Schweizer Giganten Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, die Poesie-Königinnen Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann und Friederike Mayröcker, der singuläre Paul Celan, die Sprachgewaltigen Ernst Jandl und Thomas Bernhard, der bis zur Selbstqual genaue Wolfgang Koeppen, der programmatische Außenseiter Arno Schmidt, der Schwarze-Tinten-Heros H. C. Artmann, der Sensibilist Wolfgang Hildesheimer, der deutsch-deutsche Subtilist Uwe Johnson, der gestrenge Alfred Andersch, der freundliche Siegfried Lenz, die DDR-Säulen Christa Wolf, Peter Hacks und Franz Fühmann, die Dokumentaristen Heinar Kipphardt, Rolf Hochhuth und Peter Weiss.

Naturgemäß lesen wir nicht alle und schon gar nicht alles von ihnen. Wie auch? Aber ob ihr zugehörig oder nicht: Diese Autoren eint für uns junge Leser auf eine objektiv naturgemäß falsche, subjektiv aber enthusiasmierende Weise das symbolische Band der »Gruppe 47« und setzt sie damit von Gegenwartsklassikern wie Rilke, Benn, Anna Seghers oder den Brüdern Mann ab. Es gibt eine höchst bemerkenswerte Passage im Tagebuch des Gruppengründers Hans Werner Richter, in der diese Wirkung so anschaulich wie präzise beschrieben wird. Am 17. Januar 1967 notiert Richter, er habe einen Vortrag in Bielefeld vor sechshundert Oberschülern gehalten, und zwar im Haus der ›Neuen Gesellschaft‹, einer der SPD nahestehenden Kulturzeitschrift: Adenauers CDU konnte weiland mit progressiven Literaten nichts anfangen. Richters literaturfernes Thema lautet: Die Sowjetunion, die sozialistischen Staaten und die Politik. Seine Zuhörer charakterisiert er: Die jungen Leute, siebzehn, achtzehn, neunzehn Jahre alt; skeptisch, zum Widerspruch neigend, provokatorisch diskutierend, doch ohne jede Ideologie. Sie sind schwer zu gewinnen. Ihr Widerstand: individuelle Selbständigkeit. Erst als ich zugebe, daß ich dies und jenes selbst nicht weiß, tauen sie auf, wird die Diskussion wärmer, toleranter, verlieren ihre Fragen den Charakter der Provokation. Ihren Höhepunkt findet die Veranstaltung allerdings erst, als Richter die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten hinter sich lässt und mit den Schülern frei debattiert: Zum Schluß Fragen nach der Gruppe 47, die sie mehr interessiert als alles andere, und hier, in dieser letzten Diskussion, erfahre ich, was mehr als beruhigend ist: für sie, für diese Jugendlichen, ist die Gruppe 47 die neue Welt, die Welt von heute. Der Leiter der ›Neuen Gesellschaft‹ zu mir: ›Hätten Sie über die Gruppe 47 gesprochen, so wären tausend junge Leute gekommen. Das interessiert sie mehr als alles andere.‹ Richter fragt sich: Wie ist das möglich? Es ist nicht nur möglich, es ist ganz real – damals sechzehn, wäre ich gewiss unter den Zuhörern gewesen, hätte sich Richter statt in den Teutoburger Wald auf die Schwäbische Alb begeben. Grass ist bei uns gewesen, selbst auf der Alb hat er für die Es-Pe-De und Willy Brandt getrommelt.

Logisch ist demnach, dass Blackbourn aus der amerikanischen Perspektive von 2011 den Leuchttürmen des deutschen Nachkriegs auch den Status von public intellectuals zumisst. Neu ist, dass man sie im existentialistischen Geist Jean-Paul Sartres von den 1950er Jahren an engagierte Autoren nennt, was ihnen zu Beginn durchaus, bald jedoch nur noch wenig behagt, weil es umgehend zum Klischee, vor allem zu einer Erwartungshaltung gerinnt. Wichtig aber bleibt: die gewollte, die bewusste Engführung von Literatur, Politik und Gesellschaft. Es ist diese Verbindung, die den Schriftstellern ihre enorme Wirkung verleiht. Natürlich verdankt sich die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird, auch einer noch relativ spärlichen Medienkonkurrenz. Für uns Jungleser von damals gibt es neben Grass, Walser & Co als Verlockung vor allem die Popmusik, die ihren Siegeszug annähernd zeitparallel zur »Gruppe 47« antritt. Bob Dylan, Joan Baez, Jimi Hendrix, Janis Joplin, die Beatles und die Rolling Stones sind freilich nur geringfügig älter als wir. Auch sie werden umgehend zu Vorbildern – aber eben exklusiv als Popstars, nicht als geistige und moralische Leuchttürme wie die weitaus älteren Dichterinnen und Dichter der Kriegsgeneration. Im Übrigen haben wir nicht den geringsten Gegensatz zwischen dem Rhythmus eines Bachmann-Gedichts – Es kommen härtere Tage. / Die auf Widerruf gestundete Zeit / wird sichtbar am Horizont – und dem Riff von (I Can’t Get No) Satisfaction gespürt. Das ist so geblieben.

Zurück zur Chronologie: Unter den drei jüngeren Solisten, die mit Böll das Harvard-Literatur-Quartett bilden, ist Walser der erste, der mit verstreuten Veröffentlichungen auf sich aufmerksam macht. Das Premierenbuch, die Sammlung »Ein Flugzeug über dem Haus und andere Geschichten« (1955), erscheint ein Jahr vor dem Grass-Debüt, dem Lyrikband »Die Vorzüge der Windhühner«, und zwei Jahre, bevor Enzensberger mit der »Verteidigung der Wölfe« auf die Dichterbühne tritt. Lauter markante erste Sätze und Verse sind zu lesen. Als mich damals die Lust überkam, mich auf mein Bett zu legen, beginnt Walser die »Flugzeug«-Geschichte »Gefahrenvoller Aufenthalt«, wußte ich wirklich nicht, wohin das führen würde. Grass gibt im »Vogelflug« der »Windhühner« schon 1956 die ganze Richtung vor: Über meiner linken Braue / liegt Start und Ziel / für immer begründet. Und Enzensberger schreibt »Ins Lesebuch für die Oberstufe« die Zeile des Jahrzehnts: Lies keine Oden, Sohn, lies die Fahrpläne: / sie sind genauer. Einmal und als Erster da, ist Walser immer geblieben – als inzwischen Letzter zusammen mit Enzensberger, von dem jüngst der Gedichtband »Wirrwarr« erschienen ist. Walsers bis dato vorletzte Publikation stammt vom 9. Mai 2020 – ein autobiographisches Aperçu im »Spiegel« über die Befindlichkeit in Zeiten der Pandemie. Und jetzt, heißt es, hat ein Virus alles, was wir waren oder zu sein glaubten, entwertet. Die Neugier des Dreiundneunzigjährigen ist ungebrochen: Ich höre jetzt täglich, wo auch immer ich aufmerksam bin, nur noch Corona. Corona-Neuigkeiten. Ich habe noch nie so oft den Apparat eingeschaltet, weil ich süchtig war, das Neueste über Corona zu erfahren. Er ist sich sicher: Das Virus wird besiegt werden, ausgelöscht, zum Verschwinden gebracht. Und fügt hinzu: Je öfter ich mich genötigt sehe, das Neueste über Corona zu erfahren, umso deutlicher erfahre ich, wie fest gegründet in mir die Sprache der Seele ist.

In Seelensprache geschrieben ist auch das aktuell jüngste Buch, im März 2021 zum 94. Geburtstag erschienen: »Sprachlaub oder Wahr ist, was schön ist«. Dabei hält Walser inne bei der Gattung, die er stets als Mitte und Ziel des Literarischen empfunden hat: der Lyrik. Vierzeiler, Sechszeiler, Achtzeiler, ein längeres, herbes Erzählgedicht, einige Verse auf Alemannisch, stets konzentrierte Kontemplation. Der Band beginnt: Der Himmel glüht, allwissend schweigen die Bäume, / wer’s jetzt noch eilig hat, ist ein Narr. / Existenz pur schwebt mir vor, / Weltmeister will ich sein / durch nichts / als Einbildungskraft. Er endet: Stich mich nicht in die Hüfte, Freund, / zapf mich nicht an, ich wehre mich / nicht, ich bin bedacht und will / bis zum letzten Abend leben. Naturmeditationen über Bäume, den Regentag, den Fluss, den Mond, den leeren Himmel. Einverstanden sein. Dazwischen aber und plötzlich ein Aufbegehren, fast ein Aufschreien: Ich bin überhaupt kein Deutscher / und gehöre dazu, ausgespuckt / von den Tälern in ein Reich. / Selber wankend, hat die Geschichte / uns mitgerissen. Alissa Walsers Aquarelle illustrieren die Gedichte nicht, harmonieren als eigenständige Form aber mit ihnen. Sie durchziehen das Buch mit Linien, Schwüngen, Kurven, Bögen – breit, schmal, Großflächiges aber scheuend. Zurückgenommene Farben, Braun, Blau, Gelb, Grün, kein Rot. Seelensprachenfarben eben. 2017 veröffentlicht Martin Walser gemeinsam mit seinem Sohn Jakob Augstein das Gesprächsbuch »Das Leben wortwörtlich«. Gegen Ende kommt er auf drei seiner Lebensautoren zu sprechen, auf Friedrich Hölderlin, Franz Kafka und den Namensvetter Robert Walser: Hölderlins Hymnen sind nichts als schön. Kafkas ›Prozess‹ und ›Schloss‹ – nichts als schön. Robert Walsers Prosa ist voller Schönheitsbeispiele. Alle drei Dichter seien im bürgerlichen Sinn Gestalten der erlebten, äußersten Verlassenheit. Und auf diese Verlassenheit haben sie als Dichter geantwortet, sie haben die menschliche Existenz verklärt. Gegen die Bedrohung durch Corona hisst Walser im »Spiegel« denn auch Hölderlins Verse aus der »Patmos«-Hymne wie eine Fahne: Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.

Von 1949 an ist der Kleinbürger Walser fünf Jahrzehnte lang den Weg des realistischen Erzählens wie des engagierten Redens und Reflektierens gegangen. Vom achten Lebensjahrzehnt an sucht er mehr und mehr einen Pfad der säkularen Transzendenz, will das Nichts-als-Schöne und damit so etwas wie ein innerweltliches Beseeltsein. Am 24. März 2007, zum achtzigsten Geburtstag, erscheint in der »Frankfurter Rundschau« ein Interview. Er möchte über das Schöne und die Schönheit reden, die Zeitung beharrt auf der »Kleinbürger«-Frage. Sie ist ihm inzwischen lästig, also antwortet er wegwerfend: Mir fiel auf, dass eine Zeitlang alle möglichen Leute, die nichts anderes waren als Kleinbürger, alles sein wollten, nur keine Kleinbürger. Da habe ich mich in die Brust geworfen und gesagt: Ich bin ein Kleinbürger! Kleinbürger sind die, die sich selbst ausbeuten. Bürger sind die, die andere ausbeuten. Es ist natürlich lächerlich. Aber damals hatte man halt diese soziologischen Klischees. Und ich habe sie mutwillig bedient. Dafür darf man bestraft werden. Wenn man so will: Die Strafe folgt auf dem Fuß. Drei Monate später, im bereits zitierten »Zeit«-Gespräch mit Grass, muss er – mehr der Not des Augenblicks gehorchend als dem eigenen Trieb zur Transzendenz – dessen nach wie vor stabiles Bekenntnis zum Kleinbürgertum teilen. So hartnäckig ist Grass, so hartnäckig ist die Soziologie.

Auch wir können vom Thema noch nicht ganz lassen. Aus zwei Gründen nicht – einem zeitgeschichtlichen, den Nationalsozialismus betreffend, und einem, der Walser persönlich wie beruflich trifft. Beginnen wir mit Letzterem. 2009 erscheint bei Suhrkamp, Walsers Verlag bis 2004, der Briefwechsel zwischen Siegfried Unseld und Thomas Bernhard. Siegfried Unseld, 2002 gestorben, ist seit den Tübinger Studienzeiten des frühen Nachkriegs Walsers Lebensfreund, bald auch sein Verleger gewesen. Thomas Bernhard, 1931 geboren und 1989 einem chronischen Lungenleiden erlegen, gehört, wie Walser, zu den literarischen Säulen, ja: Säulenheiligen von Suhrkamp. Bernhards Brief an den Verleger, um den es jetzt geht, datiert vom 26. November 1985 und bezieht sich auf den eigenen, im zurückliegenden Frühjahr erschienenen Roman »Alte Meister« und den zeitparallel publizierten Walser-Roman »Die Brandung«. Bernhard an Unseld: Wenn ich bedenke, mit was für einem gigantischen Werbeaufwand Sie sich über drei Monate lang für Herrn Walsers Buch ins Zeug legen, während Sie für meine ›Alten Meister‹ fast nichts getan haben, … könnte mir die Lust an einer Zusammenarbeit mit dem Verlag schon vergehen. Es gibt zu diesem Brief einige weitere, nie abgeschickte Entwürfe, die der Briefband jedoch wiedergibt, die also seit 2009 ebenfalls öffentlich sind. In einem Entwurf spricht Bernhard von dem absoluten Kleinbürgerschmarren von Martin Walser und fügt dann, die beiden Romane bildlich vergleichend, hinzu: Sie haben in meinen Rolls-Royce nur einen Liter Normalbenzin gegossen und ihn stehen lassen, während Sie in den Opel-Kadett Ihres Freundes vier bis fünf Zusatztanks haben einbauen und mit Superbenzin haben anfüllen lassen.

Im Frühherbst 2012, drei Jahre nach der Publikation des Briefwechsels, ist Walser im Berliner Ensemble mit dem damals neuen Buch, dem Briefroman »Das dreizehnte Kapitel« – dazu mehr im achten Kapitel. Die »Welt« berichtet am 7. September von der Lesung, zunächst aber von einem Hass-Stalker, der vor dem Theater ein Flugblatt verteilt: als Dichter des Mobs und Kleinbürger-Herrenmensch wird Walser darauf beschimpft sowie, Thomas Bernhard zitierend, als Opel Kadett der deutschen Literatur. Zusammengefasst: Ein Kleinbürger (Bernhard) schimpft den anderen Kleinbürger (Walser) einen Kleinbürger, zudem dessen Roman als einen absoluten Kleinbürgerschmarren und Opel-Kadett der Literatur, was ein Hass-Stalker wiederum auf sein Flugblatt schreibt. Auch eine Art Wirkungsgeschichte. Für uns von Bedeutung sind nicht die einstigen Interna aus dem Hause Suhrkamp – welcher Werbeetat für wen und wie viele Buchverkäufe mehr oder weniger deshalb, zudem ein wieder einmal beleidigter, sich zurückgesetzt fühlender Autor. Es geht vielmehr darum, dass eine soziologische Kategorie dazu dient, ein Kunstwerk ästhetisch zu diffamieren. Der Gegensatz zum Kleinbürgerschmarren kann im Grunde ja nur das Signum Groß- oder Weltliteratur (Rolls-Royce) sein, das Bernhard implizit für sich in Anspruch nimmt.

Ich habe beide Bücher unlängst aufs Neue gelesen. Sagen lässt sich: Wohl der Literatur, der in einer Saison zwei solche Romane entspringen. Grundverschiedener könnten sie nicht sein, aber das nimmt nicht weiter Wunder. »Die Brandung«: ein Zeitbild der mittachtziger Jahre, ein in Kalifornien spielender Campus-Roman, ein Buch übers Älterwerden, die Tragikomödie einer Liebe und einer Ehe. In der Summe wie in den Details bis heute fabelhaft zu lesen: Ein typischer Walser am oberen Rand seiner Könnerschaft. »Alte Meister«: ein typischer Bernhardblick in die menschliche Nichtigkeit, eine typische Bernhardbeschimpfung Österreichs, der katholischen Kirche wie der Justiz, der Museumskultur im Allgemeinen wie der Kunsthistoriker im Besonderen. Durch die Situierung der wie stets höchst überschaubaren Handlung im Kunsthistorischen Museum Wien, im immer neuen Umkreisen der »Alten Meister«, im Speziellen des »Weißbärtigen Manns« von Tintoretto, eben nicht nur ein typischer Bernhard, sondern einer am oberen Rand seines Könnens. Wo ist das Problem? Das Ganze zeigt, wie viel Sprengkraft im Begriff wie im Wesen des Kleinbürgerlichen liegt.

Auf ganz andere Weise, aber nicht minder brisant, zeigt sich das Problem im Entwurf des persönlichen Nachworts, das der eingangs erwähnte Historiker Axel Schildt wenige Wochen vor seinem Tod für seine Studie über die »Medien-Intellektuellen in der Bundesrepublik« noch zu Papier bringt. Kurz resümiert er, selbst Jahrgang 1951, die Geschichte seiner groß- und bildungsbürgerlichen Herkunft. Als Wissenschaftler Texten in der Ich-Form eigentlich abhold, scheint sie ihm jetzt unumgänglich. Warum? Weil die NS-Belastung von Teilen der intellektuellen Elite ein alles begleitendes Thema darstellt – wohlgemerkt: Er meint die Elite der Bundesrepublik. Schildts Vater, zwischen 1933 und 1945 in der Ölindustrie tätig, hält sich von den Nazis so gut wie möglich fern, die Mutter, Violinistin von Beruf, kommt mit ihnen nur peripher in Berührung. NS-Belastung: keine. In den 1960er Jahren, der Zeit der Studentenbewegung, will der heranwachsende Sohn und angehende Wissenschaftler gleichwohl Auskunft von den Eltern. Er resümiert: Über den Nationalsozialismus wurde nicht viel gesprochen, und wenn, dann mit einer gewissen Verachtung gegenüber dessen kleinbürgerlicher Kulturlosigkeit. So ist es vielfach gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg distanzieren sich nicht wenige Angehörige des Groß- und Kulturbürgertums vom untergegangenen Hitlerstaat, indem sie ihn als eine Kleinbürger-Verirrung, als Kleinbürger-Wahn abtun. Dass dies weder historisch noch soziologisch haltbar ist, wissen wir längst. Aber dass in der Bundesrepublik nun junge Autoren, zumal jene der »Gruppe 47«, dass die towering figures rasch zu Repräsentanten werden und sich dabei selbst als Kleinbürger identifizieren, ist weit mehr als eine beiläufige Pointe der Gesellschaftsgeschichte seit 1945.

Atmen, Schreiben und ein bisschen Statistik

Immer da, immer geblieben, ist Walser auch schon immer weiter. Es gibt, seine Autorschaft betreffend, eine Art Magie des Quantitativen. Andreas Meiers Werkverzeichnis endet am 24. März 2009, Walsers zweiundachtzigstem Geburtstag. Bis dahin bibliographiert er zwanzig Romane, fünf eigenständig publizierte und neun Sammelbände mit Erzählungen, Kurzprosa und Novellen, zwölf unveröffentlichte, mit Walsers gesamtem Vorlass im Marbacher Literaturarchiv befindliche Kurzgeschichten, sechzehn Dramen, vier Stücke-Sammlungen und dreiundzwanzig Sammel- wie Einzelbände mit Reden, Aufsätzen und Essays. Genannt sind damit lediglich die zentralen Genres. Auf gut vierhundert Seiten verzeichnet Meier überdies Hörspiele, Gedichte, Interviews, wissenschaftliche Beiträge, Reiseberichte, Übersetzungen, Arbeiten für Hörfunk und Fernsehen aus damals sechzig Schriftstellerjahren. 1997, zum siebzigsten Geburtstag, ist die zwölfbändige Werkausgabe des Heidelberger Germanisten Helmuth Kiesel erschienen, die dreizehn Romane enthält. Bis zu Meiers Register sind also sieben Romane hinzugekommen, natürlich haben auch alle anderen Gattungen Zuwachs erfahren. 2017, zum neunzigsten Geburtstag, veröffentlicht Walsers Freund Heribert Tenschert die »Gesamtausgabe letzter Hand« in fünfundzwanzig Bänden. Sie umfasst einen Band und fünfhundert Seiten mehr als die jüngste Grass-Edition von 2020 und enthält alles, was Martin Walser in der Überschau seines Werks aus 65 Jahren gedruckt sehen möchte. Jetzt sind es vierundzwanzig Romane geworden, sonstige Erweiterungen beiseitegelassen. Aber auch die letzte Hand hat den Autor keineswegs gehindert, weiterhin Neues zu publizieren, weshalb sich sagen lässt, er habe den durchaus sportlichen Ehrgeiz, alle Gesamtausgaben und Werkregister durch schieres Weitermachen und Hinzufügen wieder und wieder zu übertreffen.

Immer da, immer dageblieben, immer schon weiter gewesen: So hat er geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und so ist die Metapher vom Volkswagen der deutschen Literatur entstanden: als stupende Unermüdlichkeitsmarke. Seine Laufbahn kennt zwei große Skandale und viele Kontroversen. Was ihn nie anficht, ist eine nennenswerte Schreibkrise. Im Band »Spätdienst« von 2018 findet sich, undatiert und titellos, der Sechszeiler: Jeder produziert so viele Autos, Bücher, Hemden, / Herde, wie er kann, damit alle anderen / aufhören müssen, Autos, Bücher, Hemden, Herde / zu produzieren. Aber alle anderen produzieren / auch Autos, Bücher, Hemden, Herde / auf Teufel komm raus. Die lakonisch polemisierenden Zeilen des Gedichts konstatieren den bewussten Verdrängungs-, ja Vernichtungswettbewerb durch Massenproduktion. Bücher, damit das eigene Gewerbe, bezieht Walser explizit ein, die metaökonomische Aura der hehren Ware Buch interessiert ihn für den Moment nicht. Kann sein, dass die lyrische Attacke auf marktmächtige Konzernverlage wie Bertelsmann / Random House zielt oder auf Holtzbrinck, zu dessen Bücher- und Medienreich auch der Rowohlt Verlag zählt, der Walsers Texte seit 2004 verlegt. Rein quantitativ betrachtet, ist er als Autor allerdings selbst ein Massenproduzent, ein Hersteller enormer Textmengen. Als Leuchtturm-Figur steht er in Dauerkonkurrenz nicht nur mit den anderen Mitgliedern von Blackbourns Exzellenz-Quartett, sondern auch mit dem gesamten Autoren-Ensemble der zeitgenössischen Literatur, das mit ihm auf den Buchmarkt und dort auf die Bestsellerliste drängt.

Exemplarisch lässt sich das im Tagebuch von 1966 miterleben. Im Spätsommer des Jahres erscheint »Das Einhorn«, der dritte Roman, der zweite mit der Hauptfigur Anselm Kristlein. Woche für Woche notiert der Diarist jetzt hartnäckig die Platzierung auf der Bestsellerliste. 12.9.1966: Seit heute mit dem Roman auf der Sellerliste im ›Spiegel‹. Das haben sie (gemeint: die Kritiker) nicht verhindern können. Platz 10, na ja. Von unterwegs am 19.9.1966: Lesung in Luzern. Immer noch Platz 10. Jetzt in München: 26. bis 29.9.1966 … Rede zur Eröffnung der Vietnam-Ausstellung … Von 10 auf 6 vorgeschoben. Wieder mal zu Hause: 3.10.1966: Jetzt auf Platz 1. Vom 3. Oktober bis 5. November eine neue Lesereise, dieses Mal durch sechsundzwanzig Städte. Unterwegs am 10.10.1966: Immer noch Platz 1. Aber Böll kommt näher. Es geht um Bölls Erzählung »Ende einer Dienstfahrt«, eine Satire auf die Bundeswehr. 17.10.1966: Platz 2, Böll hat überholt. Unterwegs gibt es Fingerübungen für eine Paraphrase zu Becketts »Endspiel«, dann 24.10.1966: Platz 2, hinter Böll. Keinerlei Tagebuchnotizen bis 14.11.1966: Hinter Böll. Zu Hause Notate zu AK III, dem nächsten Kristlein-Roman. 21.11.1966: Jetzt Platz 3. Nächste Lesereise, dieses Mal durch sechs Städte. 28.11.1966: Wieder auf Platz 2. Weitere Ideen für den dritten Kristlein bis zum 5.12.1966: Wieder auf Platz 2. In Frankfurt am Main Teilnahme an einer Diskussion, dann 12.12.1966: Zurückgeschoben auf Platz 4. Danach verliert er die Lust – oder »Das Einhorn« fällt aus der Liste. Gleich zu Beginn des folgenden Jahres, am 2. Januar, der Einfall zu einer neuen Geschichte, die kurz skizziert wird, aber unausgeführt bleibt: Beschäftigung mit der Ichkrankheit.

Konkurrenzneid und Konkurrenzangst gehören zum Alltag des Literaturbetriebs. Auch Günter Grass leidet darunter. Er hat schon früh, im Jahr 1959, den bis heute bedeutendsten wie berühmtesten Roman der deutschen Literatur seit 1945 vorgelegt: »Die Blechtrommel«. Das ist fortan auch eine Last. Buchsaison für Buchsaison könnte ja von fremder Hand ein neues Werk erscheinen, das den eigenen Welterfolg einholt, gar übertrifft. Walsers Biograph Jörg Magenau, der zwischen Emphatie und Distanz fast immer das rechte Maß findet, erzählt dazu mit Blick auf den Band »Begegnungen mit Zeitgenossen« des 2015 gestorbenen Kritikers Hellmuth Karasek eine kleine Anekdote. Kaum ist Walsers »Einhorn« erschienen, fragt Grass: Und? Wie ist er? Als Karasek eher zurückhaltend reagiert, bringt Grass den aufblitzenden Triumph in seiner Miene nur mühsam unter Kontrolle, ehe er scheinmitleidig erklärt: Wenn ich Sie recht verstehe, kein ganz großer Wurf. Grass wie Walser haben sehr, sehr viel geschrieben, Enzensberger ein wenig weniger, er verfasst ja auch keine oder kaum Romane. Das Schmähetikett vom Vielschreiber verbietet sich bei allen jedoch wie der Spießer im Zusammenhang mit der kleinen Bourgeoisie in der deutschen Literatur. Schließlich ist Schreiben der Beruf. Auch die Vorgänger sind Viel- und Vieles-Schreibende, emphatische Prosaautoren des neunzehnten Jahrhunderts wie Fontane, Gustav Freytag oder Wilhelm Raabe ebenso wie jene von der Jahrhundertwende bis 1945: Hermann Hesse, Alfred Döblin oder Stefan Zweig, nicht zuletzt Heinrich wie Thomas Mann. Von Letzterem stammt das längst zum Klischee gegen die Vielschreiberei geronnene Aperçu, Schriftsteller sei, wem das Schreiben schwerfalle. Tatsächlich lautet der Satz: Für einen, dessen bürgerlicher Beruf das Schreiben ist, kam er jämmerlich langsam von der Stelle, und wer ihn sah, musste zu der Anschauung gelangen, dass ein Schriftsteller ein Mann ist, dem das Schreiben schwerer fällt als allen anderen Leuten.

Der Satz ist freilich gemünzt auf die Karikatur eines Autors, auf Detlev Spinell, die Hauptfigur der Novelle »Tristan« von 1903, dessen einzige Publikation ein schmaler Roman ist, gedruckt auf einer Art von Kaffeesiebpapier mit Buchstaben, von denen jeder aussah wie eine gotische Kathedrale. In einem Brief von 1946 hat sich Thomas Mann zum Spinell-Gen in jedem Autor geäußert und für sich in Anspruch genommen: Das Schreiben wurde mir immer schwerer als anderen, alle Leichtigkeit ist da Schein. Selbst wenn man von den hohen Seelen-Kosten, die jedes leere Blatt von ihm fordert, einen Teilbetrag an Eigenstilisierung subtrahiert, ist die Bilanz keineswegs, Vielschreiben sei Frevel und Wenigschreiben das Ziel. »Die Große kommentierte Frankfurter Ausgabe (GKFA)« seiner Werke und Briefe, die seit 2001 in Arbeit ist, soll bei Editionsende 38 Bände umfassen, neunzehn sind, Stand Frühherbst 2021, erschienen. Martin Walser hat die meisten der bis dato sechsundzwanzig Romane, die Ulrich Greiner in der »Zeit« (15.11.18) gefühlt wie 50 oder 60 erschienen, über Jahre hinweg geplant und in den Tagebüchern skizzenhaft erprobt, die in vielerlei Hinsicht solitäre Prosa »Ein springender Brunnen« (Kapitel sechs) gar jahrzehntelang. Nicht schreiben kann er nicht. Aber: So leicht, wie ich könnte, will ich nicht, heißt es im frühen Tagebuch. Es entstünde eine umfangreiche Anthologie, sammelte man alle Autor- und Figurensätze zum und übers Schreiben. Die frühen Romane betreffend, ist das bereits geschehen. In der Summe jedoch ergibt sich eine so einfache wie emphatische Formel: Schreiben ist Atmen, also wird erst der Tod das Schreiben enden. Auf die Formel führt das undatierte Gelegenheitsgedicht »Beim Schreiben« zu: Schwarze Stirnen stehen / vor dem Fenster, neigen / sich und schauen mir / mit Gesichtern schwarz ge- / neigt beim Schreiben zu. / Nur bei Punkten können / sie sich nicht beherrschen. / Mach ich einen Punkt / lächeln sie.

Bei den Schwarzen Stirnen und den Gesichtern schwarz ge- / neigt handelt es um Anspielungen auf das Schleppen und Zustellen von Kohlen und Briketts, die zu Walsers Pflichten während der Wasserburger Kindheit und Jugend gehören. Im Sommer 1965 haben die neugierig durchs Schreibfenster Schauenden allerdings keinen Anlass zu lächeln. Denn Walser macht schlicht keinen Punkt, was lebensbedrohlich wird. Damals, berichtet Magenau, ist »Das Einhorn« an einer Stelle angelangt, an der Anselm Kristlein, die Hauptfigur, im Zelt am Strand auf die Traumfrau Orli wartet, die aus dem Wasser des Bodensees steigt, im nichts als knappen Bikini auf ihn zukommt und ihr Haar löst: Urbild des Weiblichen, göttliches Wasserwesen, Urerlebnis des Begehrens. Die Szene kommt uns bekannt vor. 1962, zwei Jahre, bevor Walser »Das Einhorn« zu schreiben beginnt, kommt »James Bond – 007 jagt Dr. No« in die Kinos, die erste, noch recht nah an Ian Flemings Roman »James Bond – Doctor No« (1958) angelehnte Adaption in der Regie von Terrence Young. »Dr. No« entwirft eine Reihe szenischer Muster und Urbilder, die in den weiteren Bonds variiert wiedererscheinen: zuvorderst den Auftritt des Bond-Girls. Mag die betörend schöne, völlig unemanzipierte, auf männlichen Schutz angewiesene Agentengespielin heutigen Korrektheitsstandards nicht mehr entsprechen: Das Auftauchen des ersten, von Ursula Andress gespielten Bond-Girls Honey Ryder ist ein mythischer Moment – im weißen Bikini, am weißen Gürtel ein schwarzes Messer, in jeder Hand eine kostbare Muschel, entsteigt sie den Wellen am jamaikanischen Paradiesstrand.

Walser scheut Gewöhnlichkeitswonnen nicht. In den Romanen und Erzählungen wird nicht nur Klavier gespielt, über Erbrechtsfragen philosophiert und das alte Rom adoriert, in den Essays nicht nur über Nietzsche nachgedacht, der Maler Werner Tübke bestaunt und theologienahe Karl-Barth-Exegese betrieben, überall wird auch Ski gefahren, Tennis gespielt, gesegelt, geschwommen oder kalifornische Leichtigkeit erprobt. Das umfassende Verworten der Welt: Darum geht es in Walsers OEuvre. Ganz Spiegel der Epoche zwischen 1950 und 2020, überschreitet es spielend und spielerisch die Grenze zwischen dem Erhabenen und der Trivialität, dem Klassischen, dem Populären und dem Kitsch, Letzterer fast immer durch Ironie gezähmt. Lediglich die Formen und Figuren der populären Musik sind Walser etwas fremd. Ganz selten Jazz (etwa am Ende der »Ehen in Philippsburg«), nahezu Fehlanzeige bei Bob Dylan: In der »Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung« vom 25. Mai 2001 beschuldigt man ihn, ein früheres Zitat von Günter Amendt kolportierend, er habe Dylan einen herumzigeunernden Israeliten genannt – es stimmt nicht. Fehlanzeige jedoch bei den Rolling Stones oder Jimi Hendrix, Metallica oder Kraftwerk. Vom IT-Kontinent kennt er einige Landmarken, besitzt Laptop und iPhone, arbeitet mit digitaler Spracherkennung und lässt seine Figuren in späteren Romanen E-Mails und Textnachrichten verschicken. Eine Webseite hat er nicht, im Gegensatz zu Handkeonline wird auch keine für ihn gepflegt. Aber das Kino. Ein Paradies und zugleich der beste Ort, um selber unsichtbar zu werden: Alfred Dorn, die Hauptfigur des Romans »Die Verteidigung der Kindheit« (1991), entzieht sich dem Alltag, indem er in Westberlins Filmhöhlen abtaucht. Warum also nicht eine Bond-Szene in einem Walser-Roman?

Erprobt wird dabei das atemlose Schreiben. Im »Einhorn« ist Orlis Erscheinen vor Kristlein eine einzige, über drei Buchseiten hinweg lediglich von Kommas und einigen Strichpunkten gegliederte Satzsuada. Gewiss eine Verbeugung vor Molly Blooms über siebzig Seiten zugleich gedehntes wie verdichtetes Selbstgespräch, dem ominösen inneren Monolog am Schluss des »Ulysses« von James Joyce. Mit dem Unterschied, dass Anselm Kristlein als Ich- wie Er-Erzähler nicht für sich und in sich hineinspricht, sondern den Außenadressaten, den lieben Verwandten und Bekannten, das ungeheure, ihn überwältigende Geschehen nahebringen, begreiflich machen will. Kurz nach dem Erscheinen des »Einhorns« – und ganz zweifellos, ohne das Buch zu kennen – hat Walsers Jahrgangsgenosse Gabriel García Márquez am kolumbianischen Ende der Welt mit der Arbeit am Diktatorenroman »Der Herbst des Patriarchen« begonnen, der auf Deutsch dann 1978 erschien. Auch hier ein Experiment mit dem Endlos-Satz, nun ins überbordend Phantastische gesteigert.

Bei Walser: Campingplatz am Bodensee, Auftritt Orli. Das Wort Bikini kommt nicht vor, dessen Details, die Träger des Ober- und die Schlaufe des Unterteils, allerdings manifest: blaßrot-lodernde Banderolen. Wir hören zu: Anselm, seht ihr, sieht die zwei blaßrot-lodernden Banderolen naß kleben, naß und aus Hemdenstoff, naß auf der walnußbraunen Haut, sieht sie, vor Nässe durchsichtig, vor Nässe die Haut selbst, und vom oberen Rand der unteren Banderole zielt er mit der sich verjüngenden Haarspur auf den Nabel hin, schaut doch, liebe Leute …, die rotnaß mit Hemdenstoff beklebten Brüste, die aufgingen mit den steigenden Armen, beiße hinein, wer’s vermag, in die zu Wörtern gewordenen Größen eines Mädchens, das erschien um 11 Uhr 59, das nicht aufhörte, die Hände zu heben, bis die den Zenit und ihren Nacken erreichten, dann lösten sich dort Haare, dann stürzte der Kopf mit allen Haaren vorwärts, ein schwarzer Vorfall. Das schreibt er am 25. August 1965, wobei das Zitierte nur ein kleiner Teil der Passage ist. Seine Methode, im Text vorwärtszukommen, ist so obsessiv wie fatal: Walser hatte die Angewohnheit, so Magenau, beim Schreiben bis zum Ende des Satzes den Atem anzuhalten. Unmöglich bei einem Text, der über drei Buchseiten geht. Der Autor verausgabt sich bei dieser Szene derart, dass der Kreislauf kollabiert. Drei Monate verbringt er in Kliniken und Sanatorien. Als Konsequenz bilanziert der Biograph, übte er sich darin, kürzere Sätze zu bilden, aus Angst, es könnte ihm wieder die Luft ausgehen. Daran hält er sich fortan, mehr oder weniger.

1998, er ist einundsiebzig, veröffentlicht er den Roman über seine Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus: »Ein springender Brunnen«. Die Kritiker merken sofort, dass hier etwas Neues geschieht. Walsers Romane enthielten nie die Geschichte ihres Autors, sondern immer die kollektive Autobiographie seiner Leser. In diesem Buch, vor dem Walser lange gezögert zu haben scheint, ist alles anders, notiert Lothar Müller, der den »Springenden Brunnen« in der F.A.Z. als neuen Fortsetzungsroman vorstellt (12.6.98). Müllers Kollege Thomas Steinfeld urteilt drei Monate danach (F.A.Z. vom 26.9.) über das inzwischen auf Bestsellerhöhen gelangte Werk: Je weiter man in der Lektüre des Buches kommt, desto mehr sortiert sich das Werk dieses Autors: Auf der einen Seite liegen alle anderen Romane, Novellen, Erzählungen und Dramen Martin Walsers, auf der anderen liegt dieses Buch. Auf der einen Seite finden sich die literarischen Konstruktionen, Allegorien, Kombinationen von erdachten Figuren. Auf der anderen trifft man auf die Kindheit und Jugend des Johann, der erkennbar die Züge Martin Walsers trägt. Heute, fast ein Vierteljahrhundert danach, wissen wir, dass das rein autobiographische Erzählen ebenso Ausnahme bleibt wie die Jahre zwischen 1933 und 1945 als erzählte Zeit eines Walser-Werks.

Es gibt im Grunde also nur zwei Phasen und einen Solitär im genuin literarischen OEuvre: Die vier Jahrzehnte vom Erzähldebüt »Kleine Verwirrung« bis zum Wiesbaden-Roman »Finks Krieg« (1996), dann den »Springenden Brunnen« selbst und seither, beginnend mit »Der Lebenslauf der Liebe« (2001), elf weitere Romane, die sich, die Erzählstoffe betreffend, naturgemäß von den früheren unterscheiden, erzähltechnisch wie bei der erzählten Zeit – jeweils die unmittelbare Gegenwart der Hauptfigur – aber kaum. »Der springende Brunnen«, der fünfzehnte Roman, ist und bleibt die Werk-Ausnahme. Da Walser auch andere Genres fortführt, neue Theaterstücke schreibt, neue Essays, Reden und kurze Prosa, da überdies die Schreibfrequenz, damit das jährliche Schreibquantum eher zu- als abnimmt, lautet der gar nicht so ungefähre statistische Befund: Gut ein Drittel der etwa 14 000 Seiten des Gesamtwerks ist seit dem siebzigsten Geburtstag am 24. März 1997 entstanden. Von »Spätwerk« oder »Alterswerk« zu sprechen, verbietet sich. Dazu ist Walsers Schreiben zu vital, sind dessen Themen zu gegenwärtig. Als Beginn eines Spätwerks im traditionellen Sinn kann allenfalls der Roman »Ein sterbender Mann« von 2016 gelten, da ist der Autor neunundachtzig. Am Tag des siebzigsten Geburtstags aber, am 24. März 1997, steht Walser auf dem Höhepunkt der öffentlichen Anerkennung als Dichter des neuen Deutschlands. Der Biograph Jörg Magenau kann ein schönes Seefest schildern. Wo aber ist der alles überragende Roman, der Jahrhundertwurf? Bereits im September 1964 schreibt Max Frisch an den damals siebunddreißigjährigen Walser: Ich bin äußerst gespannt, wie Sie weiterarbeiten. Sie sind (das wissen Sie) ein großer Schriftsteller, und ich möchte Ihr Hauptwerk, Ihre Meisterschaft, deren Möglichkeit aufgezeigt ist, so daß nicht daran zu zweifeln ist, noch erleben. Es muß ganz nah sein, grad um die Ecke. Magenau, der den Brief zitiert hat, kommentiert im Anschluss: Ohne es zu wollen, berührte Frisch damit einen wunden Punkt. Das Hauptwerk war eben nicht in Sicht. Bei Grass mit der ›Blechtrommel‹, bei Döblin mit ›Berlin Alexanderplatz‹, bei Thomas Mann mit den ›Buddenbrooks‹ und bei Johnson mit den ›Jahrestagen‹ kann man sich rasch auf einen Titel einigen, den jeder kennt, ohne sonst etwas vom Autor zu wissen. Bei Walser gibt es dieses Hauptwerk eben nicht.

Martin Walser unterscheidet von all den Genannten, von Grass, Döblin, Thomas Mann, Uwe Johnson, dass er ein genuin romantischer Autor ist, dessen Hauptwerk deshalb der unendliche Progress des Schreibens selbst ist. Susanne Klingenstein zitiert ihn mit dem Satz: Ich schreibe nur einen Roman. Im 89. »Athenaeum«-Fragment notiert der Erzromantiker Friedrich Schlegel: Offenbar gehören nicht selten alle Romane eines Autors zusammen, und sind gewissermaßen nur ein Roman. Und im 47.: Wer etwas Unendliches will, der weiß nicht was er will. Aber umkehren läßt sich dieser Satz nicht. Im übernächsten Kapitel wird sich weisen, was das heißt.