10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Rowohlt Monographie

- Sprache: Deutsch

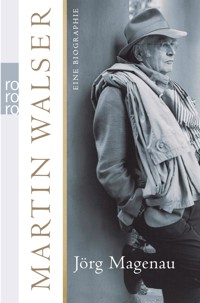

Ein deutsches Leben: alles über Martin Walser Die erste umfassende Biographie des großen Schriftstellers untersucht sein spannungsvolles Verhältnis zur deutschen Geschichte und zur Öffentlichkeit. Sie erzählt von Wandlungen, Werk und Wirken, zeigt ihn als Gläubigen und Skeptiker, als heimatverbundenen Familienvater und als ewigen Reisenden, als Machtkritiker und als Freund der Mächtigen, als Lesenden und als Lobenden. Mit dem Porträt des widersprüchlichen Intellektuellen entsteht zugleich eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik. Erweiterte, aktualisierte Ausgabe. «Magenau präsentiert Walser als sensiblen Seismographen, der auf sich wandelnde Verhältnisse schon reagierte, wenn andere noch nichts bemerkten. Ein höchst subjektives Walser-Porträt, das zum Widerspruch reizt und, was nicht das Schlechteste ist, zum Wiederlesen. Eine stimmige Biographie.» (taz) «Jörg Magenaus detailreiche Darstellung ist von wohltuender Objektivität.» (Die Welt) «Jörg Magenaus großartige Biographie ist ein Denkmal, für das Walser sich nicht schämen muss.» (Hannoversche Allgemeine Zeitung)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 946

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Jörg Magenau

Martin Walser

Eine Biographie

Für Barbara

DER TEPPICH IM WOHNZIMMER.

Ein Vorwort.

Zum ersten Mal begegnete ich Martin Walser 1992.Damals war ich Redakteur der Wochenzeitung Freitag. Zusammen mit einem Kollegen reiste ich nach Kornwestheim, wo wir in einem Hotel verabredet waren. In einem Konferenzzimmer, das aussah wie ein evangelisches Gemeindezentrum, sprachen wir über das neue Deutschland und die grassierende Gewalt gegen Ausländer. Walser wehrte sich heftig dagegen, den alltäglichen Rassismus aus historischen Gründen gefährlich finden zu müssen oder darin etwas typisch Deutsches zu sehen. Unsere Fragen, die auf die Gegenwart der deutschen Geschichte und die besondere deutsche Verantwortung zielten, regten ihn sichtlich auf. Plötzlich griff er sich an die Brust, warf sich in seinen Stuhl zurück, erstarrte und verstummte. Uns schien: minutenlang. Wir fürchteten das Schlimmste und fragten so hilflos wie dümmlich, ob ihm nicht gut sei. Doch, doch, preßte er zwischen zusammengebissenen Zähnen heraus, es geht gleich wieder.

Die zweite, weniger dramatische Begegnung fand rund zehn Jahre später in Halle an der Saale statt, wieder in einem Hotel. Das ist der natürliche Treffpunkt mit einem, der ständig unterwegs ist. Ich hatte ihm geschrieben, daß ich eine Biographie über ihn verfassen möchte. Ihm erschien das zumindest nicht ganz und gar undenkbar. «Ich fände es auch sinnvoll zu überprüfen, ob meine Kurven nicht doch eine schwankende Gerade waren. Es müßte eine gelüftete Intimität sein», hatte er geantwortet. Nun begrüßte er mich wie einen guten, alten Freund mit herzlichem Händeschütteln und dem Satz: «Ich brauche erst mal ein großes Bier.»

Es war ein sonniger, warmer Spätsommernachmittag, Anfang September 2002.Auf einer geranienbestückten Veranda oberhalb der Saale fanden wir einen freien Tisch. Eine riesige Jacht fuhr vorbei und erregte seine Verwunderung: So ein großes Schiff auf so einem kleinen Fluß? Wo wollen die Leute denn hin? Am anderen Ufer blickten wir auf ein verfallenes Fabrikgelände mit hohem Schornstein. Ein paar Jugendliche lungerten um ein Auto herum, aus dem «Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront» in einer Punk-Version herüberdröhnte. Zu meinem Biographiebegehren sagte er nur: «Was Sie da vorhaben, habe ich auch schon dreimal gemacht. Nur habe ich es immer ‹Roman› genannt.» Weiter schien er sich nicht dafür zu interessieren – es war wohl meine Sache. Ich nahm das als eine Art Einwilligungserklärung und als Beweis souveräner Professionalität. Dieser Mann wußte, daß das Resultat biographischen Schreibens etwas Fiktives sein würde, die Konstruktion eines Lebens, mein Walser-Bild. Auf dieser Basis müßte sich doch arbeiten lassen.

Er begann dann auch gleich zu erzählen. Weil ich ihn nach seiner Freundschaft mit Uwe Johnson gefragt hatte, erklärte er mir, warum er über Uwe Johnson nicht sprechen könne, und sprach aus diesem Grund lange über Johnson. In den folgenden Stunden, in denen wir einige Biere tranken und er es sich nicht nehmen ließ, erst Salat, dann Steaks zu ordern, kam ich nur selten zu Wort. Während er sprach, streichelte er immer wieder über meinen Handrücken, faßte mir zärtlich ans Kinn, teilte freundschaftliche Tätschel-Watschen aus und fuchtelte mit seinen Händen unmittelbar vor meinem Gesicht herum. Es war ein buchstäbliches Betasten und Befühlen, eine aufwendige Näheproduktion, wie sie unabdingbar ist, wenn es um so Umfassendes gehen soll wie Leben und Werk und die Tätigkeit, die beides verbindet: das Schreiben. Um 20.15Uhr verabschiedete er sich ins Hotelzimmer. Er mußte unbedingt das Kanzler-Kandidaten-Duell zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber verfolgen – vorausgesetzt, es gelänge ihm, das Fernsehgerät mit dieser blöden Plastikkarte in Gang zu setzen, die man in Hotels neuerdings dazu benötigt.

Eine Biographie ist eine Anmaßung. Sie geht von der Fiktion aus, man könne ein Leben in 17Kapiteln übersichtlich ordnen und ihm eine Logik verpassen. Ein Menschenleben wird sortiert nach Maßstäben, die Weltanschauung, Geschichte oder auch bloß die gegenwärtige Zeitstimmung vorgeben. Würde man dasselbe Leben zehn Jahre früher oder später erzählen, käme etwas anderes dabei heraus. Auf pathetische Begriffe wie «Wahrheit» oder auch nur «Wirklichkeit» sollte man also von vornherein verzichten, wenn man dieses Puzzle aus unzähligen Einzelteilen zusammensetzt. Trotzdem ist eine Biographie eben kein Roman. Jedes Faktum muß stimmen, damit die Fiktion entsteht: So war es. Nichts läßt sich erfinden, alles muß gefunden werden. Seltsamerweise wachsen mit den gefundenen Teilen aber auch die Lücken. Der Porträtierte verbirgt sich im Material. Man muß in die richtige Distanz gehen, um das entstehende Bild zu erfassen. Eine Biographie will feststellen und festhalten, was doch immer im Fluß und in Bewegung ist, weil es lebt. Walser drückt das so aus: «Das Leben will nicht gerinnen in Momente, die man dann exemplarisch nennen könnte. Man muß es hineinzwingen in diese Momente. Das ist die Kühnheit der Sprache an sich. Sie hält etwas fest, was eigentlich weiter will.»1

Walser ist unentwegt damit beschäftigt, Leben in Sprache zu verwandeln. Was ihm zustößt, beantwortet er mit Literatur. Nur so, in dem er der Wirklichkeit eine andere, bessere Version entgegensetzt oder sie wenigstens in seinen Worten erzählt und formt, ist sie überhaupt auszuhalten. Seine Romane sind eine fortgesetzte Autobiographie als Chronik seines Empfindens. Das Werk ist also die wichtigste und die intimste Quelle dieser Biographie. Literaturwissenschaftlich betrachtet ist es streng verboten, von Romanen auf den sich darin ausdrückenden Lebensstoff zu schließen. Aber welche Auskünfte über die inneren Zustände eines Menschen könnte es geben, die genauer wären als die bewußtseinsseismographische Literatur Martin Walsers? Wann ist ein Schriftsteller mehr er selbst, als wenn er schreibt? Leben und Literatur hängen so unmittelbar zusammen, daß auch er selbst gelegentlich beides miteinander verwechselt. Als ich ihn einmal in Nußdorf besuchte, zeigte er voller Stolz auf einen Teppich im Wohnzimmer, einen Keshan mit dunkelblauem Grund, mit Ranken- und Blumenmuster, und sagte: «Das ist der Teppich, den Gottlieb Zürn für 8000Mark in Stuttgart gekauft hat.» Doch wie kommt der Teppich der Romanfigur ins Wohnzimmer des Autors?

Sein Schreiben ist ein «Entblößungs-Verbergungs-Spiel»2. «Ich kann nur verbergen», sagt er. «Es muß raus, aber als Verborgenes. Verbergen heißt ja nicht verschweigen.»3 Exhibitionismus und Scham, Mitteilungsdrang und Verschwiegenheit sind in einem feinen Spiel der Kräfte ausbalanciert. Im Roman «Brandung» aus dem Jahr 1985 schrieb er über seinen Helden Helmut Halm, als der einen Konversationskurs in Kalifornien leitet: «Vor Konversation habe er Angst, das habe er gestanden, aber Konversation über Konversation ziehe ihn an. Er schlage vor, jeder sage jetzt, ob er immer das sage, was er denke, und wenn nicht, was sage er dann statt dessen, und hängt das, was man statt dessen sagt, mit dem, was man denkt, aber nicht sagt, zusammen, und wie? Will man also mit dem, was man sagt, auf das, was man denkt, hinweisen und es doch verheimlichen…»4 Im jüngsten Essayband über die «Verwaltung des Nichts» findet sich als erster Hauptsatz der «menschlichen Wärmelehre» und als Quintessenz von Walsers Denken der Grundsatz: «Man kann Menschen besser beurteilen nach dem, was sie verschweigen, als nach dem, was sie sagen.» Für einen doch eher auskunftsfreudigen Schriftsteller ist das ein merkwürdiges Bekenntnis. Es wäre falsch zitiert ohne die Ergänzung: «Dieser Satz macht es nötig zu behaupten, es sei leicht, in dem, was ein Mensch sagt, das festzustellen, was er verschweigt. Und wenn man sich angewöhnt hat, den Text eines Menschen Wort für Wort als Mitteilung eines verschwiegenen Textes zu verstehen, dann werden auch die fadesten oder banalsten Sätze dramatisch interessant.»5

Wer in Walser bloß einen dröhnenden Meinungsbekunder und Politprovokateur sieht, sollte bereit sein, sich durch solche Einsichten irritieren zu lassen. Eine Biographie ist nun eine Entbergung, die gerade das Verborgene im Werk zu lesen versucht. Sie erzählt etwas davon, was im Erzählen verschwiegen wird. Der Biograph ist damit der natürliche Feind des Autors. Er verdeutlicht, was doch verheimlicht werden sollte. Martin Walser weiß das und hat mich dennoch in dieser Arbeit freundlich unterstützt. So gespannt sein Verhältnis mit «den Medien» auch ist, so sehr bedarf er der Öffentlichkeit, in der er zu agieren und taktieren versteht wie kaum ein anderer Autor hierzulande. Es fällt ihm schwer, das Öffentliche und das Persönliche auseinanderzuhalten. Was er öffentlich vorträgt, sagt er nicht als Meinungsproduzent, sondern als einer, der erklären will, wie ihm zumute ist. Sein Empfinden ist der Maßstab, von dem aus er die Welt und sich selbst beurteilt. Das macht ihn angreifbar. Vielleicht zieht er deshalb so viele Emotionen auf sich, weil er selbst so emotional agiert. Im 4.Hauptsatz der «menschlichen Wärmelehre» schreibt er: «Jeder Mensch wird zum Dichter dadurch, daß er nicht sagen darf, was er sagen möchte.»6 Als Dichter sagt er es aber doch. Entblößung, wenn auch als Verborgenes. Der Ärger mit einer überwachenden und strafenden Öffentlichkeit ist damit vorprogrammiert.

Es geht mir weniger darum, Entsprechungen zwischen Literatur und Wirklichkeit aufzuspüren – das wäre ja banal–, als darum, literarische und politische Entwicklungslinien aufzufinden. Das hat bei Walser immer auch mit Gefühl und Leidenschaft zu tun. Sein Wort von der «gelüfteten Intimität» gibt den Maßstab vor. Wie kein zweiter Schriftsteller eignet er sich dazu, die Geschichte der Bundesrepublik und die Entwicklung der westdeutschen Öffentlichkeit nachzuzeichnen, die Herausbildung einer literarischen Elite zu beschreiben und die wechselnden Erregungszustände der Intellektuellen verständlich zu machen. Der Handlungsverlauf führt von einer Kindheit im Nationalsozialismus über Adenauers Wirtschaftswunderland in die politisch unruhigen sechziger Jahre, in denen es zwei geographische Regionen sind, die seine Aktivitäten und seine politische Moral bestimmen: Auschwitz und Vietnam. Von hier aus läßt sich eine gerade Linie zum Deutschlandthema ziehen, das er seit Mitte der siebziger Jahre politisch artikuliert, und weiter zur Paulskirchenrede von 1998 und zum Skandal um den Roman «Tod eines Kritikers». Ob «Gesellschaftskritiker», «Kommunist» oder «Nationalist» – in jeder Phase der Bundesrepublik klebte ihm das jeweils schädlichste Etikett an. Für einen, der sich selbst als «harmoniesüchtig» bezeichnet, ist das nicht unbedingt ein Vergnügen.

Freunde und Bekannte, denen ich von meiner Arbeit erzählte, betrachteten mich häufig mit einem strengen Stirnrunzeln. Wenn ich ihnen die Freundlichkeit, die Offenheit, die Gastfreundschaft, die Bereicherungspotenz Walsers beschrieb, schüttelten sie ungläubig den Kopf. Zu Walser hatten immer alle eine Meinung, und jeder glaubte, ihn zu kennen. Diese wuchernden Augenbrauen! Diese alemannische Starrköpfigkeit! Dieser Schmerzensreiche, Wehleidige, Dauerbeleidigte! Dieser Geschichtsempfinder und Deutschlanderleider. Selten dauerte es lange, bis die Paulskirchenrede erwähnt wurde, von der im Publikum ein vages Schlußstrichgefühl zurückgeblieben ist. Seit «Tod eines Kritikers» hängt ihm auch noch ein giftiger Antisemitismusverdacht an. Und über so einen ein ganzes Buch?

Diejenigen, die Walsers Romane kennen, haben eine andere Meinung von ihm. Doch die Skandale sind wie Bahnschranken vor seinem Werk niedergegangen, das dahinter zu verschwinden droht. Oder war es umgekehrt? Mußte sein Werk erst in Vergessenheit geraten, bevor man ihn für einen Antisemiten halten konnte? Frank Schirrmacher schrieb 1998, in der Aufregung um die Paulskirchenrede: «Vielleicht erleben wir hier, daß Biographien nichts mehr bedeuten. Vielleicht werden wir gerade die leicht gelangweilten Zeugen des Zerfalls von so pathetischen Vorstellungen des neunzehnten Jahrhunderts wie Lebenswerk und Werkbiographie.»7 Werk und Leben Martin Walsers sprechen für sich. Man muß nur darauf hören. Und vielleicht muß man sie tatsächlich schon jetzt wiederentdecken. Das rechtfertigt ein so altmodisches Unterfangen wie das Schreiben einer Biographie, die Werk und Leben in untrennbarem Zusammenhang begreift. Unbeeindruckt von strukturalistischen und anderen Theorien hält sie an der «Person» als einer Orientierungsgröße fest, die wie ein Schiff im Ozean der Geschichte ihren Kurs einschlägt – auch wenn im Falle Martin Walsers eher der heimatliche Bodensee die Richtung vorgibt, und nur ausnahmsweise einmal die Nordsee bei Sylt oder der Pazifik vor der kalifornischen Küste.

Dem Bodensee wurde er immer ähnlicher, je länger er an seinen Ufern saß. Über ihn spricht er mit inniger Zärtlichkeit wie über einen Geliebten, und er benutzt ihn als Spiegel, in dem das eigene Bild erscheint. So könnte auch ein Selbstporträt beginnen: «Auch wenn er sich von allen eingeführten Windstärken hin- und herjagen und aufregen läßt und wild tut wie ein Laienschauspieler, der einen Wildling spielt, auch wenn er dann darauf besteht, daß in ihm auch ertrunken werden kann; seine eigentliche Stärke ist, daß er alles mitmachen kann, was der Himmel gerade will. Und im Aufnehmen, Widerspiegeln und Vermehren von allen Angeboten der Zeit und der Welt ist er groß. Das ist überhaupt seine Größe. Alles aufzunehmen und sich zu eigen zu machen und dann so darzustellen, daß, wer nicht wirklich vertraut ist mit ihm, glaubt, die jeweilige Produktion, das sei nun wirklich er selber, der See. Temperaturen, Farben, Strömen und Ruhen, Wildheit und Schwere – er hat alles irgendwoher, kann aber daraus einen unerschöpflichen Reichtum an Zuständen und Stimmungen machen. Und damit wird widerrufen, daß er ein Laienschauspieler sei. Er ist eine unendliche Naturbegabung, denn alles, was er spielt, wirkt, als sei er das, was er jeweils spielt, ganz und gar. Wer ihn spielend ruhen sieht, hält es nicht für möglich, daß er eine halbe Stunde später wütet, als habe er einen Zorn auszuleben. Die Energien bezieht er von überall her. Korsika, Spanien, Burgund, Island… alles sein Einzugsgebiet. Aber Katastrophen macht er nicht mit. Die sollen sich bitte anderswo austoben.»8

Im Gespräch benutzt Walser häufig das kleine Wort «also». Es bezeichnet bei ihm keine kausale Verknüpfung. Auch Wenn-dann-Sätze benutzt er nur selten. In seinem groß geschriebenen «Also» gehen die Sätze und die Dinge fließend auseinander hervor. Das «Also» steht für sich und faßt das Gesagte noch einmal abschließend zusammen, rund und offen für Neues. Es bedeutet etwa: Ich hab’s doch gleich gesagt. Es kann vorwurfsvoll klingen. Es ist aber auch Ermunterung und Aufforderung: Jetzt, wo alles geklärt ist, sollte mit dem Handeln begonnen werden. Es ist ein freiheitsliebendes Wort. Eine Biographie wollen Sie schreiben? Also.

Ich muß ihm übrigens schon ein allererstes Mal begegnet sein, vor etwa 25Jahren. In meinem Bücherregal steht ein signiertes Exemplar des Romans «Das Schwanenhaus». Ich kann mich nicht daran erinnern, ihm jemals ein Buch zum Signieren vorgelegt zu haben, aber es muß 1980 oder 1981 gewesen sein, vielleicht in Marbach. Ich war damals Gymnasiast und las Walsers Romane mit systematischer Begeisterung in chronologischer Folge. Alle als suhrkamp taschenbücher. Ich las nichts anderes. suhrkamp taschenbücher bestimmten meine literarische Welt. In ihrer klaren Farbgebung und mit einem kleinen Autorenfoto auf der Vorderseite besaßen sie eine auratische Kulturhaltigkeit, die mich beeindruckte. Von Walsers Lesung aber, die doch womöglich ein wichtiges Ereignis für mich war, fand ich keine Spur in meinem Gedächtnis. Du willst also eine Biographie schreiben, sagte ich da zu mir, und vergißt alles, was dir zustößt. Du bist ja der richtige Lebenskundler! Ich tröstete mich mit dem fünften Hauptsatz der «menschlichen Wärmelehre»: «Das Vergessen, die ideale Form der Geheimhaltung.»9 Also.

I HEIMAT. 1927–1945

Von Wasserburg an. Es gibt keine Nebensachen.

Einer, der auf den Fortschritt setzt, ist immer zu früh geboren. Später wäre ihm lieber, weil er glaubt, daß die Dinge, historisch betrachtet, sich zuverlässig zum Besseren wenden. Mit Zukunftsgläubigkeit hat dieses Grundgefühl wenig zu tun. Sein Bedürfnis, wissen zu wollen, wie die Geschichte weitergeht, erwächst aus dem intimen Umgang mit der Vergangenheit. Darüber schreibt er dann. Das bedeutet, das jeweils bestmögliche Ende aus einer Geschichte herauszuwirtschaften – und sei es die deutsche Katastrophengeschichte des 20.Jahrhunderts. Martin Walser ist so früh geboren, daß er Auschwitz und die Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld, die deutsche Teilung und die unüberschreitbare Zugehörigkeit zur deutschen Geschichte zu seinem Lebensthema machen mußte. Und er ist spät genug geboren, um dem Schicksal des zwei Jahre älteren Bruders Josef zu entgehen, der 1944 einen sinnlosen Soldatentod in Ungarn starb. – Also liegt der 24.März 1927 wohl doch nicht so schlecht in der Zeit. In Genf war gerade die Abrüstungskonferenz des Völkerbundes zusammengetreten. In Berlin übernahm Alfred Hugenberg für 15Millionen Reichsmark die Ufa. In den USA wurden die Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. In China besetzten die Truppen Chiang Kai-sheks Nanking und Shanghai. In München erschien der Roman «Amerika» von Franz Kafka, und die bayrische Landesregierung beschloß, das Redeverbot für Adolf Hitler aufzuheben.

In Wasserburg am Bodensee, dem einzig denkbaren Geburtsort, merkte man von all dem nichts. Wasserburg ist sich selbst genug. Es ist dem, der hier geboren wird, die beste aller möglichen Welten, besser als das benachbarte Nonnenhorn, besser als Kümmertsweiler, von wo die Mutter stammt, und als Hengnau, der Geburtsort des Vaters. Viel weiter kommt man als Kind sowieso nicht herum. Kümmertsweiler und Hengnau liegen nur ein paar Kilometer entfernt hangaufwärts, und doch waren die Eltern in Wasserburg fast schon Fremde, die sich hineinarbeiten mußten in die Dorftradition. Die Mutter spricht reines Alemannisch, von ihr ist ein Leben lang kein einziger hochdeutscher Satz zu vernehmen. Der Vater pflegt ein besseres Realschul-Bayrisch. An der Differenz zwischen Vater-, Mutter- und Hochsprache entwickelt der Junge sein Sprachgefühl und lernt, der Herkunft der Worte nachzuhorchen. Ein paar Kilometer Distanz machen in einer Welt, in der jedes Dorf ein eigener Kosmos ist, einen großen Unterschied aus.

Nicht in Wasserburg geboren zu sein bedeutet für die Eltern, nichts von selbst zu wissen. Sie sind auf Erzählungen angewiesen. Dafür allerdings ist die Gastwirtschaft, die sie gleich gegenüber vom Bahnhof betreiben, ein günstiger Ort. Hier ist ein Treffpunkt des Dorfes, eine Börse für Neuigkeiten und Gerüchte, Bühne für Auftritte und Abgänge. Hier kommt jeder Einwohner des 700-Seelen-Dorfes vorbei, und einige trinken hier regelmäßig ihr Bier. Martin lernt in dieser Kinderstube, daß es darauf ankommt, reden zu können. Von klein auf agiert er in Gesellschaft. Der Stammtisch ist ihm nicht fremd, und er weiß, daß auch dort nicht nur Parolen gebrüllt werden. Das Gespräch ist ein Wettbewerb: Wer die besten Geschichten erzählt, siegt. Brillanz setzt sich durch. Manchmal aber auch bloß der Lauteste.

Der Großvater, Autodidakt im Architektur- und Gastronomiegewerbe, hat das stolze Gebäude mit der überdachten Terrasse selbst entworfen. Er war ein Mann, der das Selbstbewußtsein der Kaiserzeit ausstrahlte und einen der weit ausschwingenden Schnauzbärte der Epoche trug. In den letzten Jahren des 19.Jahrhunderts, als die Bodenseegürtelbahn entstand, hatte er die Idee, Bahnhofswirtschaften zu errichten. Direkt da, wo die Menschenmengen der Zukunft ankämen, würden sie auch einkehren: ein sicheres Geschäft. Er verkaufte den winzigen Hof in Hengnau, baute in Nonnenhorn, verkaufte mit Gewinn, baute in Wasserburg, als dort 1899 der Bahnhof entstand – und wurde Gastwirt. 1901 eröffnete er seine Restauration. Doch die Feriengäste logierten lieber drunten auf der Halbinsel und mit Blick auf den See. Josef Walser umwarb sie mit kleinen Reklamezetteln, auf die er schrieb: «Bahn=Restauration in schöner, ruhiger Lage, empfiehlt ihre sehr schön eingerichteten Fremdenzimmer, gute, bürgerliche Küche, reelle Weine, gutes Bier vom Faß zu jeder Tageszeit. Elektrische Beleuchtung, mäßige Preise. J.Walser, Besitzer».

1924, seit sieben Jahren Witwer, übertrug Josef Walser den Betrieb an seinen 34Jahre alten Sohn Martin. Der, ein sensibler Mann mit einem vergleichsweise geringen Schnauzbart und großen, erschrockenen Augen, war kränkelnd aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt. Er litt an Diabetes. Gerne wäre er Lehrer geworden; nun war er Gastwirt wider Willen und mußte, weil die Restauration nicht genug abwarf, nebenher noch einen Holz- und Kohlehandel betreiben. Das heißt: eigentlich betrieb er ihn gar nicht, sondern zog sich, so gut es ging, zurück und schmiedete Pläne für den großen Durchbruch. Mal hoffte er, mit der Zucht von Angora-Kaninchen reich zu werden, mal versuchte er sich in der Schuhwichse-Fabrikation, mal glaubte er an den Handel mit Schweizer Uhren. Doch zum Verkäufer taugte er mit seiner schüchternen, zurückhaltenden Art nicht. Wenn er jemandem die Hand gab, dann war das eine zögerliche, abwartende Geste. Sein Gegenüber mußte auf ihn zukommen und zupacken. Die Arbeit und die Verantwortung fürs Geschäftliche überließ er lieber seiner Frau. Auch die Söhne Josef und Martin Johannes mußten mithelfen. 1935 wurde als dritter der Bruder Anselm Karl geboren, der als Kind Anselm, später Karl gerufen wurde. Dadurch wurde der Name Anselm frei für Walsers berühmtesten Romanhelden: Anselm Kristlein.

Von Martin wurde verlangt, auf dem Heimweg von der Schule am Strandcafé, an der Krone und bei der Linde vorbeizuschauen, um die Gäste zu zählen. Die Mutter wollte wissen, wie viele dort säßen, um so die eigene Konkurrenzfähigkeit abzuschätzen. Natürlich saßen jedesmal mehr Gäste bei den anderen als in der eigenen Wirtschaft. Dabei war der Gasthof der Walsers demonstrativ dem Geschehen zugewandt. Die guten Zimmer lagen auf der Nordseite mit Blick auf den Bahnhof und alles, was von dort her kommen möge. Davor der kleine Bahnhofsvorplatz mit den zwei Kastanienbäumen. Hier nahmen die örtlichen Marschkolonnen Aufstellung: Kriegerverein, Gesangsverein, Marine-SA. Martin konnte vom Fenster seines Zimmers auf diesen Tummelplatz der Geschichte und auf die wechselnden Uniformen herunterschauen. An der Terrassenecke, am höchsten Fahnenmast des Dorfes, wehten die zugehörigen Flaggen. Bis zur Ablösung durch Schwarzweißrot und Hakenkreuz dominierte das bayrische Blauweiß als Herrschaftszeichen einer fremden Macht im Alemannischen.1

Die Rückfront des Gebäudes, die nach Süden, zum Dorf, zum See hin zeigte, konnte mit der Bahnhofsseite nicht mithalten. Hier waren die Aborts untergebracht; der Blick ging auf eine Wiese und Obstbäume, zwischen denen der Zirkus logierte, wenn er in Wasserburg Station machte. Die entschlossene Bahnhofszugewandtheit signalisierten schon die roten Ziegelsteine, die Farbe und Material der Station wiederholten. Wer in diesem Haus geboren wurde, bekam mit der Heimatverbundenheit auch die Sehnsucht eingepflanzt, aufzubrechen und hinauszufahren in die Welt. Vom Großvater, der ihn an der Hand herumführte, hörte Martin immer wieder den eingefleischten Satz: «Oh wenn i bloß ge Amerika wär.»2 Der Stoßseufzer, sich aus der Mühsal des Alltags heraus anderswo ein besseres Leben zu wünschen, ist eine Art Vermächtnis des Sehnsuchtsbaumeisters. Martin Walser ließ später kaum eine Gelegenheit aus, nach Amerika zu reisen, und wäre, wenn nicht der Bodensee seine Sogkraft behauptet hätte, vielleicht sogar dort geblieben. Als «verhinderten Einwanderer» bezeichnete er sich nach der wiederholten Rückkehr in den siebziger und achtziger Jahren.3 Er wurde zu einem fahrenden Schriftsteller, der in manchen Jahren mehr unterwegs war als zu Hause. Ausgedehnte Lesereisen waren ihm ökonomischer Zwang, Lust und lästige Pflicht: Schöner als das Aufbrechenkönnen ist nur das Heimkehrendürfen. Freiheit und Ungebundenheit auf der einen Seite, Verwurzelung und Sicherheit auf der anderen: Zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Leben ab. Die Reise wird für Walser zur adäquaten Bewegungsform, weil sie Heimatbindung mit Weltläufigkeit vereint. Eine Kindheit am Bahnhof muß sich wohl so auswirken. Doch so weit er auch herumkommt in der Welt: Seine Bahnstrecke wird er ein Leben lang nicht verlassen. Westwärts, am Bodensee entlang, ist er in ihrer Reichweite geblieben. In Friedrichshafen wohnte er hundert Meter nördlich der Gleise, in Nußdorf, wo er 1968 seinen endgültigen Wohnsitz fand, fünfzig Meter südlich davon. Er kann jeden Tag die Züge hören, die am Haus vorbei nach Wasserburg fahren.

Das Dorf ist die Welt, die Welt ist ein Dorf. Die Menschen in Wasserburg heißen Zürn, Meßmer oder Dorn, Gierer oder Hotz. Ein Blick ins Telephonbuch oder ein Gang über den zum See hin mauerbewehrten Friedhof neben der Zwiebelturmkirche genügt, um das Personal der Romane Martin Walsers aufzuspüren. In Wasserburg schöpft er seinen Vorrat an Namen und Menschen und Geschichten. Wasserburg, so schrieb 1961 der Freund und Schriftsteller-Kollege Hans Magnus Enzensberger, «ist sein Dublin, sein Triest, sein Illiers, der Nabel seiner Welt. (…) Günter Grass aus Danzig, Uwe Johnson aus Cammin in Pommern, Martin Walser aus Wasserburg – wie tief stecken sie allesamt in ihren Herkünften! Alles, was sie wissen, fängt dort an. Bundestagswahlen, Antibiotika, Mondsonden, Eheprobleme, der Stein der Weisen, Schuld und Sühne, der Untergang des Abendlandes, der Schnee am Kilimandscharo – das alles fängt für Walser in Wasserburg an, kann nur an Wasserburg gemessen und beurteilt, verstanden und erzählt werden. (…) Was es aber dort nicht gibt, was auf Wasserburg bezogen keinen Sinn hat – das lohnt sich nicht; denn dieser Mikrokosmos ist so unendlich reich und verwickelt, so unbeschrieben und phantastisch, daß ein Schriftsteller sein Leben lang genug Arbeit daran hat, sich einen Vers darauf zu machen; denn es gibt in Wasserburg keine Nebensachen»4

.

Glauben und Gläubiger. Am Anfang ist der Mangel.

Die Kirche St.Georg, stolz an der Spitze der Wasserburger Halbinsel gelegen, bestimmt das Panorama der Gegend. Von hier aus bekommt alles sein Maß: das Dorf, das ihr entgegenstrebt wie einer Königin, der See, der ihr zu Füßen liegt, der Säntis und die anderen Gipfel der Alpen, die aus der Ferne herübergrüßen, und die Menschen, die sich demütig zum Gottesdienst versammeln. Auf dem Kirchturm ist der heilige Georg abgebildet, der mit seiner Lanze den Drachen tötet: führender Dorfheiliger in einer an Heiligen reichen Gegend. Der sonntägliche Kirchgang ist Pflicht für alle Katholiken. Männer, Frauen und Kinder treten durch eigene Pforten ein und sitzen getrennt. Martin, der die Gelegenheit nutzt, zu den Mädchenbänken hinüberzuschielen, nimmt den Eindruck mit, Gläubigkeit sei vor allem eine Sache der Frauen. Auf ihrer Seite ist eine intensiv strahlende Frömmigkeit zu spüren, eine aufwärts gereckte Gnadenerwartung. Die Männer dagegen knien so geduckt in den harten Bänken, als wollten sie nicht gesehen werden. Betende Männer kommen ihm vor wie weinende Männer. Frömmigkeit paßt nicht zu ihnen.5

Ein Gläubigkeitsunterschied ist auch an den eigenen Eltern zu beobachten. Der Vater beschäftigt sich mit indischer Weisheitslehre, theosophischen Gebetbüchern oder dem Mystiker Thomas von Kempen. Er ist ein leidenschaftlicher Leser und virtuoser Klavierspieler, vielleicht ein verhinderter Künstler. Auch die Söhne spielen Klavier, Josef mit mehr Talent und dem größeren Ehrgeiz als Martin. Der ist ein begeisterter Sänger. Gesang zieht er jedem Instrument vor. Er ist überzeugt, seine helle Stimme könne sich hören lassen, und hofft auf eine glänzende Sängerkarriere.6 Auch im Singen ist der Vater ein Ansporn. Er ist Mitglied im Gesangsverein, der sich in der Restauration trifft. Im ersten Stock sind die Lieder gut zu hören. Und wenn die Blaskapelle in der Gaststube probt, dröhnt die Blechmusik in Martins Schlafzimmer hinauf.

Die Mutter, durch und durch katholisch, ist der dominierende, prägendere Elternteil. Augusta war das zweitälteste von dreizehn Kindern des Bauern Thaddäus Schmid und seiner Frau Anna, geborene Meßmer, einer Viehhändlerstochter aus Hemigkofen, die bei ihrem Einzug im kümmerlichen Kümmertsweiler ein Pferd mitbrachte – das erste Pferd, das es dort je gab. Ein Bruder der Mutter besuchte die Klosterschule, zwei Schwestern gingen ins Kloster. Die eine starb nach kurzer Zeit an Tuberkulose, da sie sich bei der Pflege von Lungenkranken angesteckt hatte. Die andere, 1933 eingetreten, nannte sich Schwester Thaddäa. Jeden Sommer holte sie in Kümmertsweiler zentnerweise Kirschen für die Klosterküche ab. Die Familie kam gelegentlich mit dem Pritschenwagen der väterlichen Kohlenhandlung zu Besuch. Dann stellten sie Bänke auf die Ladefläche und saßen da oben in Reih und Glied: eine ganze Ladung Familie. Bis es einmal durch den Boden rauchte, weil die Achse heißgelaufen war.

Die Mutter brachte aus Kümmertsweiler einen zupackenden bäuerlichen Pragmatismus mit, zugleich aber auch eine bodenlose Angst, die ihr ganzes Leben durchwirkte. Gott im Herzen und Geldverdienen im Sinn: Die Angst vor dem wirtschaftlichen Bankrott war ihr irdischer Antrieb, die Angst ums Seelenheil ihr Glaubensproblem. Wenn sie sich nicht so verhielte, wie es die Kirche verlangte, mußte sie eine Ewigkeit ohne Erlösung und Wiederbegegnung fürchten. Als «reine Angst-Erscheinung» erinnert Martin Walser seine Mutter. Die Religion habe ihr keine Sekunde lang irgendeine Ruhe gelassen.7 Fotos zeigen eine kräftige, schöne Frau im gemusterten Kleid, das seitlich gescheitelte Haar im Nacken verknotet, wie es fromm und praktisch ist, der sorgenvolle Blick geradeaus. Von den drei Söhnen ist es Martin, der ihr am ähnlichsten sieht. Sie erzog die Brüder streng und ohne Sentimentalität. Zärtlichkeiten gab es nicht. Sich gegenseitig anzufassen war verpönt – und wenn, dann nur rasch, zufällig und an unverdächtigen Stellen. Walsers Romanheld Gottlieb Zürn erzählt, er habe das Gesicht seiner Mutter zum ersten Mal berührt, als sie tot im Sarg lag. So geht es zu in einem katholischen Dorf am Bodensee.

Erlaubt ist allenfalls ein züchtiges oder züchtigendes Berühren. Vom Vater bekam Martin ein einziges Mal eine Ohrfeige. Die Mutter war weniger zurückhaltend und verhaute ihre Buben auch schon mal im Keller mit dem Kochlöffel. Und wenn sich Nachbarn, Hausgäste oder Kunden der Kohlenhandlung über sie beklagten, schalt sie die Söhne in Anwesenheit der Beschwerdeführer aus, weil sie fürchtete, Nachsicht könnte negativ gewertet werden. Martin lernte, die Dorfbewohner freundlich und laut zu grüßen, damit keine Kunden verlorengingen. «Mein Gott, man kann doch nicht gegen die Leute leben, wenn man von ihnen leben muß», lautete ein Satz der Mutter, den Walser in seinem Kindheitsroman «Ein springender Brunnen» zitiert.8 Es ist eine Lehre fürs Leben. Ohne die Leute geht es nicht. Also muß man freundlich sein, um sie für sich zu gewinnen. Das Poltern seines polemischen Temperaments kommt dieser Einsicht allerdings gelegentlich in die Quere. Unerschrockene Streitbereitschaft ist die Kehrseite der mütterlichen Freundlichkeitslehre.

Geld und Gewissen, Glauben und Gläubiger: Das gehörte zusammen. Martin wurde Zeuge von Gesprächen mit dem Gerichtsvollzieher, als er noch zu klein war, um zu wissen, was ein Gerichtsvollzieher ist. Die fürchterlichste aller Bedrohungen bestand darin, eines Tages «vergantet» zu werden – so das alemannische Wort für «versteigern». Bei einer anderen Familie im Dorf erlebte er einmal den traumatischen Ausverkauf der Heimat. «Huomet» bedeutet im Dialekt nichts anderes als «Haus». Man kann die Heimat also verlieren. Schlimmeres als dieses Wer-bietet-mehr für alles, was man hat, konnte es nicht geben. Die Restauration lavierte hart am Konkurs. Dem Gesicht der Mutter war immer anzusehen, wenn sie rechnete, Schulden und Außenstände miteinander verglich. Und währenddessen ertönte aus dem Nebenzimmer das Klavierspiel des Vaters. Den hielt die prekäre wirtschaftliche Lage nicht davon ab, großmütig Bürgschaften zu unterschreiben. Er träumte davon, ein Herr zu sein, war aber im Dorf ein belächelter Mensch: keiner der ortsüblichen Macher und Malocher, sondern eher ein Phantast.

Die Mutter schämte sich seiner Schwäche und der wirtschaftlichen Bedrohung und versuchte, die Not vor ihren Angehörigen droben in Kümmertsweiler zu verbergen. In ihrer Familie herrschte eine radikale Empfindlichkeit gegen Abhängigkeit und Beleidigungen aller Art. Martin Walser hat diese Empfindlichkeit geerbt. Die Familie als erster Erfahrungsraum der gesellschaftlichen Zustände paukte ihm sein späteres literarisches Lebensthema ein: Abhängigkeit und Konkurrenz. Und wie bei den Eltern sind auch in seinen Romanen die bescheidenen Ehefrauen meist stärker als die lamentierenden Männer in der Hauptrolle. So hat er es erlebt: Die Frauen müssen retten, was die Männer verbockt haben.

Auch sein politisches Engagement, die Sensibilisierung für Machtausübung und soziale Mißverhältnisse hat einen Grund in den Erfahrungen der Kindheit. Die bleibende Angst vor dem Bankrott läßt ihn zu einem Intellektuellen werden, der immer auch als Unternehmer am Markt operiert und die Zwänge des Geldverdienens offensiv thematisiert. «Solange man Geld verdienen muß, muß man sich beleidigen lassen. Das muß jeder», heißt es noch 2003 in «Meßmers Reisen»9, als Walser längst ein wohlhabender Mann geworden ist. Als «Kleinbürger» bezeichnet er sich, gemäß seiner Definition, ein Kleinbürger sei der, der sich selbst ausbeutet. So einer ist auf Sicherheit angewiesen. Über seine Figur Helmut Halm schreibt er in «Brandung»: «Er war in allem auf Vorrat bedacht. Er konnte nichts verbrauchen, für das nicht schon Ersatz vorhanden war. Er würde mit dem letzten Stück Brot in der Hand verhungern.»10 Das ist durchaus schwäbisch gedacht. Oder vielmehr: alemannisch. Genauer: wasserburgerisch.

Die Angst um das eigene Seelenheil wird man nicht mehr los, wenn sie die Kindheit bestimmte. Im Kinderglauben ist es möglich, Gott durch Wohlverhalten Sicherheit abzuhandeln: «Eigentlich will in jedem Augenblick das Schlimmste passieren, und das muß man, so gut es geht, durch Glauben und Beten verhindern, und bitten und betteln, daß immer nur das Zweit- oder gar bloß das Dritt- oder Viertschlimmste passiert.»11 Religion ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Martin erlebte sie als ein spezielles Trainingssystem, das dem, der die Sünde erfolgreich bekämpft, gebührende Belohnung verspricht. Im nachhinein kam es ihm so vor, als habe er die Kindheit komplett im finsteren Beichtstuhl verbracht, ja, als habe er mehr Zeit für das Beichten als für das Sündigen benötigt12 – ein ökonomisch unhaltbarer Zustand. Verzweifelt bemühte er sich um vollkommene Reue und fürchtete, im endlosen Kreislauf von Schuld und Abbitte und neuer Verfehlung unterzugehen. Ministrant war er nie, weil er sich nicht würdig fühlte und sein Gewissen keine Ruhe gab.13 «Ich bezeichne mich in meinem eigenen Selbstverständnis als katholischen Krüppel», sagte er rückblickend. «Ich glaube, daß ich verkrümmt bleiben werde in meiner Erlebnisweise. Davon kann ich mich nicht mehr erholen.»14

Trotz dieser Erfahrungen – oder vielmehr: eben deshalb – blieb er zeitlebens Mitglied der Kirche. Aus ihr auszutreten ist ihm undenkbar, auch wenn sich sein religiöses Empfinden von kirchlicher Bindung entfernt hat. Vielleicht ist Gott nur ein Wort für all das, was den Menschen fehlt15, für die eigene Mangelhaftigkeit und den Wunsch, die Welt und sich selbst zu verbessern. Auch der Antrieb zum Schreiben kommt aus dem Mangel, den Walser als seine «Muse» bezeichnet. Weil nie alles erlaubt ist und so viele Möglichkeiten unerfüllt bleiben, drängt es ihn zur Schriftstellerei. Schreiben und Glauben haben eine Wurzel und folgen einem Bedürfnis: die Realität erträglicher zu machen. Der Erzähler hat die Freiheit dazu. Er entäußert sich wie in der Beichte und bleibt doch verborgen im Schutz der Fiktion. Schon in der Beichte hätte er lieber in der dritten Person über sich gesprochen. Es wäre ihm erträglicher vorgekommen, von seinen Sünden zu berichten, als spreche er von einem anderen. Doch erst im Schreiben läßt sich die seelenhygienische Unzulänglichkeit des Beichtstuhls überwinden.

Die katholische Kirche mit ihren Heiligenlegenden und den Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament bereitete aber schon lange – vor allen späteren Säkularisierungsprozessen – den Weg zum Lesen und zur Literatur. David, der gegen Goliath kämpft und zum König wird, war einer der frühen Helden der Kindheit. Martin las die Bibelgeschichten für Kinder und andere katholische Erweckungsprosa des Augsburger Domkapitulars Christoph von Schmid. Außerdem Volkstümliches von katholischen Autoren wie Peter Rosegger und Peter Dörfler. Samstag für Samstag holte er sich beim Benefiziat Krumbacher in Nonnenhorn einen neuen Karl May ab und brachte den über die Woche ausgelesenen Band zurück. So fraß er sich durch alle 72Bände, die dort standen. Er liest Karl May mit glühenden Ohren. So wie Winnetou will er sein. In diesen Geschichten begegnet er sich selbst. Sie handeln andauernd von Gefahr und Rettung, und das, sagt Walser, ist das Hauptmotiv der Kindheit.16 Und dann: Robinson Crusoe. Den bekam er vom Vater in einer gekürzten Jugendausgabe.

Auch für seinen ersten Berufswunsch stand ein Geistlicher Pate: Franziskanerpater Chrysostomos kam mit zwei Brüdern der Mission nach Wasserburg. Chrysostomos war der größte und eindrucksvollste von ihnen. Dem Jungen schien es, als käme er in seiner Kutte auf eine Flügelspannweite von 2,50Metern. Er besaß eine Redegewandtheit, die einheimische Priester nicht vorzuweisen hatten. Martin ging eine Woche lang zu jeder Abendpredigt. Er wollte Pater Chrysostomos sein, weil er so reden können wollte wie der. Erst Priester also, ein wenig später dann Tenor: Die frühen, kindlichen Berufswünsche waren auf Mündlichkeit und bühnenhaftes Erscheinen ausgerichtet. Singen oder Reden. Nichts anderes.

Die Partei. Das «Dritte Reich». Tod des Vaters.

Am 27.Februar 1933 brannte der Reichstag. Einen Tag später unterzeichnete Reichspräsident Hindenburg die Notverordnung, mit der die Presse- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt wurde. Am 23.März, einen Tag vor Martins sechstem Geburtstag, stimmten im Berliner Reichstag alle Parteien außer den Sozialdemokraten Hitlers «Ermächtigungsgesetz» und damit der Abdankung des Parlaments zu. Augusta Walser war schon im Jahr 1932 in die NSDAP eingetreten. Sie tat das aus geschäftlichen Gründen, weil sie hoffte, die Parteiversammlungen damit in die Restauration zu locken. Ihr Mann war dagegen. Er wußte, daß Hitler Krieg bedeuten würde. Aber er konnte es nicht verhindern, weil es allein Augusta war, die gegen drohenden Bankrott und Zwangsversteigerung ankämpfte. Die Mutter hat die Familie durchgebracht. Der Parteieintritt, aus Nützlichkeitserwägungen vollzogen, trug dazu bei.

Martin ahnte davon nichts. Von der Parteimitgliedschaft der Mutter hat er erst nach 1945 erfahren, und auch dann sprach man in der Familie darüber nicht. Die Mitteilung sickerte irgendwie durch, ohne daß ihr allzu große Bedeutung zugemessen worden wäre.17 Die Mutter war viel zu katholisch, als daß sie zur überzeugten Nationalsozialistin hätte mutieren können. Sie hatte sich überzeugen lassen, daß Hitler die Vorsehung und den Herrgott ernst nimmt. Die Hoffnung darauf, weltliche Erfordernisse und geistliche Verwurzelung ließen sich vereinbaren, genügte ihr. «Wenn es mir gelänge zu erzählen, warum meine Mutter in die Partei eingetreten ist, dann hätte ich die Illusion, ich hätte erzählt, warum Deutschland in die Partei eingetreten ist», sagte Walser 1986 in einem Interview.18 Die Familie und das Dorf sind sein Modell für Deutschland. Aus dem Mikrokosmos Wasserburgs begreift er Geschichte, und er verteidigt die Dorfwelt gegen alle später hineingetragenen Anklagen und Rechtfertigungsbemühungen. Darum geht es in dem 1998 erschienenen Kindheitsroman «Ein springender Brunnen», der zunächst unter dem Arbeitstitel «Der Eintritt der Mutter in die Partei» entstand. Walser versuchte, deutsche Vergangenheit darin so zu rekonstruieren, wie er sie einst erlebte. Das heißt: außerhalb des bundesrepublikanischen Koordinatensystems von Schuld und Sühne. Dafür stand ihm nur der Ausschnitt der Dorfwelt mit den dort möglichen Erfahrungen zur Verfügung. Wie verlief eine Kindheit im Faschismus, die weder faschistisch noch antifaschistisch ist? Wie ging es zu, wenn man vor 1945 von Auschwitz nichts bemerkte? Was hätte er bemerken können? Müssen?

Walser versichert, erst nach 1945 erfahren zu haben, wer im Dorf Jude oder Jüdin war: «Wir hatten ja unseren Kohlenhandel, und eine unserer Kundinnen war Frau Hensel, eine Pianistin aus München. Daß sie Jüdin war, hat mir mein Vater nicht gesagt und meine Mutter auch nicht. Ich glaube, sie haben es auch nicht gewußt. Und die Frau Hensel war 1945 genauso da wie vorher.»19 Hätte ein Achtjähriger zum Beispiel etwas davon merken können, daß den Juden im August 1935 der Zutritt zu den Seebädern in Lindau untersagt wurde? Und was hätte er dann für Konsequenzen gezogen? Wasserburg war ja die Welt – war eine andere denkbar?

Der Ortsgruppenleiter in seiner gelbbraunen Uniform kam Martin so grotesk vor, daß er meint, es müsse den Mann Mut gekostet haben, damit auf die Straße hinauszutreten.20 Auch der Volksschullehrer war ein überzeugter Nazi. Das Klassenzimmer, in dem mehrere Jahrgänge zusammen unterrichtet wurden, war mit Hakenkreuzfahnen und Naziemblemen geradezu tapeziert. Die Schulbibliothek bestand nur aus ein paar räudigen Bestsellern der Zeit wie «Der Befehl des Gewissens» von Hans Zöberlein, Werner Beumelburgs «Sperrfeuer um Deutschland» oder «Die Armee hinter Stacheldraht» von Edwin Erich Dwinger: finstere, langweilige Bücher, fand Martin.21 Dann schon lieber die Verse des Dorfdichters Georg Schmid, der, wenn er nicht gerade betrunken war, deutschtümelnde Heimatlyrik reimte.22 Das ließ sich wenigstens singen.

Zum Übergang auf die Oberschule in Lindau schrieb der Lehrer eine militärisch anmutende Beurteilung: «Martin ist groß gewachsen, gut ernährt, nicht ganz sauber, von großer Belesenheit.»23 Das «nicht ganz sauber» bezog sich wohl auf die Haarlänge, fragte der Lehrer doch pro Woche mehrmals: «Walser, wann gehst du zum Friseur?» Der war stolz darauf, die Haare etwas länger zu tragen und die zeitübliche Schädelrasur zu vermeiden. Friseurbesuche waren ihm eine Qual, ein Akt der Gewalt, eine Zurichtung. Im «Springenden Brunnen» beschreibt er immer wieder das Wohlgefühl, das ihm frisch geölte Haare verschafften. Dann trug er seine Frisur wie eine Krone und spürte die bewundernden Blicke der Mädchen. Kein Zweifel: Er war ein Geck. Und er war ein «Mädchenschmecker». So nannte man die, die hinter den Mädchen herrannten und versuchten, sie an erlaubten und unerlaubten Stellen zu berühren. Das war Sünde und mußte gebeichtet werden. Aber es war aufregend. Ein Spiel. Und mehr als ein Spiel.

Im Februar 1935 starb der Großvater. Die Dorfchronik des Oberpostinspektors a. D.Ludwig Zürn verzeichnet für den Tag der Beerdigung strömenden Regen, ganz so, wie es sich für eine «Wirtsleiche» gehöre. Knapp drei Jahre später, am 3.Januar 1938, stirbt der Vater nach monatelanger Bettlägerigkeit. Da ist die Mutter 37, Josef zwölf, Martin zehn und Karl noch keine drei Jahre alt. Die Mutter weckt ihre beiden Ältesten in der Nacht, so daß sie sich rechtzeitig ums Bett des Sterbenden versammeln. Diese entsetzliche Pünktlichkeit, klagt Walser später, habe sein Leben bestimmt.24 Ludwig Zürn, der neuen, nationalstolzen Zeit recht aufgeschlossen, schrieb in seine Chronik: «Gestern nacht halb 11 starb nach langem Leiden, erst 47Jahre alt, Herr Martin Walser (…) Die Grundursachen zu seinem Leiden sind in den Entbehrungen und Strapazen des Weltkrieges und der schweren Pflichten in feindlicher Gefangenschaft zu suchen.» Für die Beerdigung am Dreikönigstag um 14Uhr protokollierte Zürn «Schneewetter». In den drei Tagen zwischen Tod und Beerdigung hatte es mehr als einen halben Meter Neuschnee hingeworfen, und so stapften die schwarzgekleideten Trauernden durch eine weiße Landschaft zum Kirchhof.

Im Roman «Schwanenhaus» schreibt Walser über den Vater Gottlieb Zürns wie über den eigenen: «Man muß verschwinden können. Wie sein Vater. Dessen Leben und Sterben war für ihn der Inbegriff des Dichterischen. In der Figur seines Vaters richtete er sich ein Beispiel her von einem, fähig, mit hoffnungslosem Verschwinden einverstanden zu sein.»25 Walsers Vater hinterließ eine Kiste mit theosophischen Büchern, die Martin auf dem Dachboden entdeckte. Er las in ihnen, weil sie Anstreichungen von Vaters Hand enthielten, aber ihm sagte das alles nichts. Er übernahm den Schreibtisch und das Schreibwerkzeug des Vaters. Regelmäßig besuchte er das Grab, um es mit Weihwasser zu besprengen, vor allem aber, um den Dorfbewohnern zu demonstrieren, daß da jemand steht und trauert. Denn die Mutter kam während der Arbeit nur selten zum Friedhof. Zusammen mit Josef betrieb er nun den Kohlenhandel neben der Schule her. Schon der Elfjährige mußte harte körperliche Arbeit leisten. Im Krieg dann, nachdem der Bruder eingezogen worden war, kümmerte er sich auch noch um die Büroarbeit, schrieb Rechnungen und Zuteilungsscheine aus und übernahm die Buchführung. Zusammen mit einem Kriegsgefangenen lud er in einem Jahr 36Waggons Kohle aus, schippte sie in Säcke, die er in die Keller der Kundschaft schleppte. Weil er deshalb allzu häufig die Schule versäumte, bestellte der Direktor ihn zu sich und ließ der Mutter ausrichten, sie müsse sich schon entscheiden, ob sie einen Oberschüler oder einen Kohlenarbeiter haben wolle.26

Oberschule in Lindau. Besäufnisse. Schreibversuche.

Das Schulgeld für den Besuch der Katholisch-Bayerischen Realschule in Lindau, die er ab 1938 besuchte, betrug monatlich zehn Mark. Das fiel angesichts der finanziellen Nöte schon nicht mehr ins Gewicht. Lindau war eine andere Welt und eine Differenzerfahrung. Sprache und soziale Zugehörigkeit wurden problematisch, beides hatte miteinander zu tun. Lindau liegt jenseits der dialektalen Sprachgrenze. Martin staunte darüber, war doch Bayern in Wasserburg eine Art Kolonialmacht und München unendlich weit weg. Nun lernte er, daß Bayrisch die Bürgersprache war. Je niedriger der Stand einer Familie, um so stärker klang das Alemannische durch. Der Dialekt wurde plötzlich zu einem Statusmerkmal.

Die Lehrer gaben sich alle Mühe, ein leidliches Münchner Salonbayrisch zu imitieren, um ihre Zugehörigkeit zur Bürgerschicht zu beweisen. Dem Gastwirtssohn aus Wasserburg, der es gewohnt war, den ganzen Sommer über barfuß zu laufen, machten sie deutlich, daß er in der Stadt eigentlich nichts zu suchen habe. Für Martin war die Schule angstbesetzt. Kleidung, Benehmen, Wortwahl, Geschmack signalisierten ihm die eigene Unterlegenheit.27 Doch nur der Musik- und ein Lateinlehrer waren bekennende Nationalsozialisten. Ein Lehrer aus dem Württembergischen haßte ihn besonders und bezeichnete ihn als «aufgschwollena Mausbolla, den i et braucha ka auf meiner Schul». Der alte Trenkle behauptete, daß Steineklopfen ein echtes Vergnügen sei im Vergleich zu der Pflicht, diese Klasse zu unterrichten. Ein Lehrer hatte einen Holzfuß, ein anderer führte immer einen Spucknapf mit sich. So ist es immer und überall: Die Lehrer, Quälgeister und Charakterdarsteller, bleiben mit ihren Marotten ein Leben lang in Erinnerung, denn sie stehen wie Türhüter am Eingang zum Erwachsenenleben.28

Auch gegenüber den Schulfreunden Hans-Peter Schabert und Hartmut Apfelstedt erlebte Martin Walser eine Art Klassenunterschied. Der Vater des einen ist Volksbankdirektor, der des anderen ein pensionierter Oberst. Hartmut gilt unter ihnen als das Genie. Er hat mit sechzehn schon alle Klassiker gelesen, schreibt in der Schule nichts als Einser, sogar in Sport hat er eine Eins. Niemand weiß, wie er das schafft. Die Freunde fahren gerne nach Wasserburg hinaus, in die Restauration der Walsers. Da schütten sie den Alkohol mit sportivem Ehrgeiz in sich hinein, bis sie in den frühen Morgenstunden reglos auf der Straße vor dem Haus liegen bleiben. Die Obstschnäpse der Region tun ihren Dienst. In einer Nacht aber säuft Hartmut Apfelstedt sich regelrecht ins Koma und gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Martin und Hans-Peter suchen Hilfe bei einem Bauern, der ihnen sagt, in so einem Fall müsse man den Betrunkenen in Mist einbetten. Also füllen sie eine Handkarre mit Stroh und Kuhdung, lagern den Freund darin und fahren ihn nach Hause. Hartmut Apfelstedt erholte sich wieder – es muß am Mist gelegen haben. Doch Hans-Peter erhielt von seinen Eltern nach dieser Eskapade ein generelles Wasserburgverbot, das lange Zeit Bestand hatte. Erst mit seiner Dissertation im Jahr 1951 eroberte Martin Walser das verlorengegangene Vertrauen der Eltern Schabert zurück.

Zur schulischen Ausbildung gehört stets auch die Kunst, Aufsätze über uninteressante Themen zu schreiben. Martin lernte dabei, wie man Meinungen herstellt, die mit einem selbst wenig zu tun haben. Aufsätze dienten der artistischen Lehrererwartungserfüllung. Man mußte Zweifel und Unsicherheiten für sich behalten und nur das Zurechtgemachte herauslassen.29 Das Meinen als etwas Äußerliches, das öffentliche Sprechen als Korrektheitspflicht: Auch das ist ein Lebensthema Martin Walsers. Rückblickend schrieb er im Jahr 1970: «Die Möglichkeit, über etwas keine Meinung zu haben, wurde mir nicht eröffnet. Jeder Schüler sucht in einer solchen Lage Zuflucht im großen, rechthaberischen Ton. Hätten sich die Bedingungen nach der Schulzeit geändert, hätte ich diesen Ton wieder verlernt. Da sie sich immer noch verschärften, habe ich immer neue Töne des Rechthabens dazugelernt.»30 Vielleicht schreibt er deshalb Romane. Romane sind das Gegenteil von Aufsätzen. Eine Meinung zu haben nützt da nichts. Wenn man vorher schon weiß, wohin der Roman führen und was damit gemeint sein soll, dann müßte man ihn ja gar nicht mehr schreiben.

Aber es gab auch Deutschlehrer, für die das Fach nicht nur aus Kommaregeln, Drill und Charakterschulung bestand. Bei ihnen durfte er Aufsätze so schreiben, wie es ihm gefiel. Es wurde sogar akzeptiert, wenn er das geforderte winterliche Stimmungsbild nach zwei Stunden in Versform ablieferte.31 Und der Lateinunterricht mit Texten über heidnische Lebensfreude brachte erste Milderung und Entspannung an der katholischen Gewissensfront.32 Den Freunden fiel an Martin auf, daß er permanent Gedichte schrieb. Das liege daran, daß er kein leeres Blatt sehen könne, meinte Hans-Peter. Mit Hartmut sprach Martin über das Gelesene: über Dostojewskis «Brüder Karamasow» und über Nietzsches «Zarathustra». Die Texte der Klassiker, die in der Schule eigentlich nur dazu dienten, marmorne Vorbildhaftigkeit herauszumeißeln, wurden in diesen Gesprächen brauchbar. Goethes Prometheus störte nachhaltig die Beichtbereitschaft.33

Martin begriff: Klassiker muß man benutzen und für die Gegenwart ausbeuten, nicht idealisieren und verewigen. Im Sommer 1939, zu Gast beim Großonkel Anselm im Allgäu, entdeckte er im Bücherschrank Gedichte von Schiller. Deren rauschende Trochäenwucht lehrte den katholischen Einzelkämpfer an der Tugendfront, wie sich die Wahl zwischen «Sinnenglück» und «Seelenfrieden» heroisch ausfechten ließe. Das war Seelenkampf als Training für die Moralmuskulatur.34 Der Großonkel hieß in der Familie nur «der Vetter». Er war schon einmal nach Amerika ausgewandert, aber aus Heimweh oder Erfolglosigkeit bald wieder zurückgekommen. Dann gründete und betrieb er eine Käserei im Allgäu. Martin zog sich mit seinem Schillerband zurück und hörte, wie im Wohnzimmer aus dem Radioapparat heraus der Krieg erklärt wurde. Als er im nächsten Sommer wiederkam, war der Onkel weg: Er war als Homosexueller verhaftet worden.

1942, als der Krieg noch weit entfernt schien, fand Martin auf dem Dachboden der Restauration in einer Bücherkiste ein zerfleddertes Heft mit Gedichten. Die Verse kamen ihm so vor, als seien sie für ihn geschrieben, ja als sei darin der Blick aus dem Fenster in die Bergkette der Alpen und in den Himmel darüber geschildert. Das Titelblatt fehlte, und so wußte er nicht, daß es sich um Hölderlin handelte. Hölderlins Hochsprache klang in ihm nach. Diese Sprache mußte bei einem, der mit Texten der Religion Umgang pflegt, auf fruchtbaren Boden fallen.35 Klopstocks Oden beeindruckten ihn so, daß er mit Versen in Klopstock-Rhythmen freigebliebene Spalten in den Geschäftsbüchern der Kohlenhandlung füllte. Auch Schillers Gedichte regten in ihrer Lebhaftigkeit zur Nachahmung an. Kaum zu verkraften für den jugendlichen Leser, wie jung Schiller war, als er «Die Räuber» schrieb. Und selbst hat man noch immer nichts Brauchbares verfertigt!36 Es folgte Stefan George, und wieder sagt Walser: «So wollte ich schreiben, diesen Verbalmarmor wollte ich auch.»37 Georges «Das Jahr der Seele» mit goldenen Lettern auf tiefblauem Einband verdankte er einem Marineoffizier, der sich im Vorfrühling 1944 im Dorf von seinen Kriegsverletzungen erholte.38 Jedes Umblättern in diesem Buch war eine liturgische Handlung. George bezeichnet in Walsers Leserbiographie den Übergang vom Meßbuch zur Literatur. Walser füllte in dieser Zeit sechs, sieben Bändchen mit Gedichten, die in jugendlich-melancholischem Überschwang von der Liebe handelten, von Sehnsucht und Einsamkeit. Er hat diese Hefte alle aufgehoben und ein paar der frühen Verse im «Springenden Brunnen» seinem kindlichen Alter ego Johann zur Verfügung gestellt. Sie klingen so:

Das sind keine Erdengluten

Die mir durch die Adern fluten

Was Körper jetzt an Körper reißt

Verbannet den gepries’nen Geist.39

Und das Kapitel, das der Liebe zum Zirkusmädchen Anita gewidmet ist, gipfelt in der Zeile, mit der alles Dichten beginnt:

O daß ich einsam ward

so früh am Tage schon.40

Im Kindheitsroman erzählt Walser davon, wie Johann einmal einen Dramenpreis im Gebietswettbewerb Literatur gewann.41 Sich in der Sparte Lyrik zu bewerben, was ihm viel wichtiger gewesen wäre, traute er sich nicht. Die Gedichte waren ihm zu intim. Um so größer die Bewunderung für den Sieger, der in Knickerbockern wie ein Graf auftrat. So wäre er auch gerne gewesen. So würde er nie sein. Die Liebe zum Gedicht behielt er zeitlebens – und auch die Zögerlichkeit, Verse in die Öffentlichkeit zu entlassen. «Ich weiß, ich bin kein Lyriker», sagt er. «Aber ich bin ein Nicht-Lyriker, der gelegentlich gerne Gedichte schreibt.»42

Über große Beeindruckungsgewalt verfügte auch der Film. Wie ein Süchtiger besuchte Martin die Kinos in Lindau, ließ sich von der Bilderflut umspülen, blickte auf zu unerreichbaren Leinwandschönheiten. Mit der Eisenbahn fuhr er im Abteil dritter Klasse zurück, ließ den Kopf an die Wagenwand sinken und sich durchrütteln wie ein Betrunkener. Die ersten Filme hatte er schon früher in der neuen Festhalle in Wasserburg gesehen, wo die Gaufilmstelle Vorführungen organisierte, um auch die Landbevölkerung zu erreichen. Da liefen Filme wie «Der Berg ruft», «Der Rebell» und «Die Geierwally». Da ratterte der Vorführapparat als Traummaschine. Die Menschen hatten verweinte Augen, wenn das Licht anging. Martin huschte hinaus und nach Hause: bloß niemand sehen! Die Filme rissen ihn mit Gewalt aus der eigenen Existenz. Wie dürftig und armselig war das Dorfleben im Vergleich mit Figuren wie Luis Trenker und Heidemarie Hatheyer. Das Zimmer, das Bett, die Familie: Das alles kam doch gar nicht mehr in Frage. Der Film machte ihn klein und demütig. Das war der Unterschied zur Literatur. Auch in den Büchern gab es überlebensgroße Helden. Aber ihnen gegenüber konnte man bestehen. Deren Welt war betretbar. Die Bücher ließen genug Platz für ihn.43

Tragisch endete ein Ausflug im Jahr 1944, als Martin mit dem zwölfjährigen Freund Gerhard, dem Sohn des Wasserburger Schlossermeisters, übers Wochenende zum Skifahren in die Berge aufbrach. Auf der Rückfahrt mit der Eisenbahn geriet der letzte Waggon, in dem sie saßen, in den Gleisen ins Schlingern. Er schleuderte heftig hin und her, neigte sich immer mehr und kippte schließlich um. Als der Zug endlich zum Stehen kam, war der Waggon seitlich aufgerissen. Gerhard war tot. Martin Walser fand sich im Gang des Wagens liegend wieder. Er kam mit einer kleinen Stirnwunde und dem Schrecken davon. Von der nächsten Station aus rief er in Wasserburg bei Gerhards Eltern an, um ihnen die schreckliche Nachricht mitzuteilen.

Krieg und Gefangenschaft. Erste Liebe hält am längsten. Der Wein des Lebens.

Warum gingen einige junge Männer aus Wasserburg zur SS und andere nicht? Warum kam die SS für Martin und seinen Bruder nicht in Frage? Walser erinnert sich, daß manche Väter, ärmere Bauern der Gegend, die Söhne aus purer Not aufforderten, sich zur SS zu melden, weil ihnen dann ein Hof in der Ukraine versprochen wurde. Der Satz «Dann geh doch zur SS» habe gewissermaßen den unschuldigen Wunsch des 19.Jahrhunderts, nach Amerika auszuwandern, abgelöst.44 Er blieb vielleicht auch deshalb geschützt, weil ihm die Zehn Gebote der Kirche genug an Pflichterfüllung abverlangten, um daneben noch für andere Parolen aufgeschlossen zu sein.45 Nicht geschützt aber war er gegen Wettbewerb, gegen Ehrgeiz und soziale Rangordnungsrangeleien. In der Hitlerjugend hatte er keine besondere Stellung. In der Marine-HJ brachte er es immerhin zum Reichsmeister im Signalwinken. In der sechsten Oberschulklasse kam er zur Heimatflak, mit siebzehn dann zum Arbeitsdienst. Das war eine Genugtuung für ihn, weil er, an schwere körperliche Arbeit gewöhnt, dort den Bürgersöhnen überlegen war.46

Als am 20.Juli 1944 die Meldung vom gescheiterten Attentat auf Hitler aus dem Radioapparat in der Gaststube dröhnt, schleicht Martin, siebzehn Jahre alt und im Juli immer noch barfuß, in sein Zimmer und heult. Er fühlt sich ausgeliefert, verunsichert, bedroht.47 Daß er sich freiwillig meldet, ist selbstverständlich. Leute, die sich drücken, verachtet er. Im Dorf werden schon diejenigen schief angeschaut, die nur zur Flak wollen.48 Er geht zu den Gebirgsjägern, weil er Offizier werden will. Der Soldatentod des Bruders am 19.Oktober kann ihn nicht abschrecken. Vielmehr ist ihm der Krieg eine Verpflichtung, mit seiner Bereitschaft die Schuld des Überlebens abzutragen. Denn ab jetzt ist er einer, der überlebt hat, und der, katholisch, wie er empfindet, das Überleben als Pflicht versteht. Ergreifend ist im «Springenden Brunnen» der Augenblick, in dem der Ortsgruppenleiter die Todesnachricht überbringt. Stundenlang sitzt die Mutter mit den beiden verbliebenen Söhnen im dunklen Zimmer, erst schreiend, dann wimmernd, dann stumm. Hand in Hand sitzen sie da.49

«Ich weiß nicht, was ich von diesem Geschehen halten soll», schrieb der Siebzehnjährige am nächsten Tag an eine Wasserburger Freundin. «Mit Worten hat man immer seine nationale Gesinnung dargetan und nun da einen das unerbittliche Schicksal zum ersten Mal vor eine wirkliche Probe stellt, ist man gewillt alles für einen irrsinnigen Schwindel zu erklären. (…) Beantworte mir nur die eine Frage warum man den Krieg die Auslese der Völker nennt. Meiner Ansicht erreicht diese Auslese genau das Gegenteil. Sie ist einfach unsinnig. Die Idealisten und Hochgesinnten, in deren Herzen noch edle Begeisterung lebt, die melden sich immer wieder freiwillig und wollen nicht daheim sein und sterben zum größten Teil den Heldentod. Die Schwächlinge und Feigen wenden all ihre niedere Schlauheit und Gerissenheit dazu auf, sich zu drücken und ihr erbärmliches Leben zu fristen. Sag’ mir nur wo da Gerechtigkeit und sinnvolle Ordnung durch eine höhere Macht aufrecht erhalten sein soll.»

Als Reserveoffiziersbewerber kam Walser nach Garmisch-Partenkirchen. Der Aufnahmeprüfungsaufsatz über Friedrich den Großen war ihm gelungen. Trotzdem wurde er abgelehnt. Der Kompaniechef sagte ihm nach der Grundausbildung: Wer nicht gehorchen kann, kann auch nicht befehlen. Der eigenbrötlerische junge Mann taugte nicht zum Militär, obwohl er ein hervorragender Schütze war. Nicht Offizier werden zu dürfen war ein schwerer Schlag für ihn. Die soziale Degradierung ersparte ihm aber, daß es ihm ging wie den Kameraden, die in der letzten Kriegsphase an der Westfront verheizt wurden.50 Walser wurde als einfacher Rekrut im Inntal stationiert. Im Gepäck hatte er Nietzsches «Zarathustra» und Stefan George. Mit diesen heiligen Tonlagen wappnete er sich gegen die Kommandosprache der Militärs. Kurz vor Kriegsende setzte er sich mit vier Kameraden von Kufstein aus über die Berge in Richtung Bodensee ab. Doch schon in den Wäldern über Garmisch wurden sie von einer amerikanischen Patrouille gefangengenommen. Die Gefühlsverwirrung bei Kriegsende beschrieb Walser im Rückblick so: «Daß der Krieg aus war, das war Befreiung. Daß ich dann als Achtzehnjähriger ins Gefangenenlager kam, das war Niederlage. Damit bin ich damals nicht fertig geworden; obwohl ich gewußt habe, daß mir das Leben gerettet worden war.»51 Doch wie hätte er es anders empfinden können? Für ihn lag kein Reich in Trümmern. Wasserburg war unbeschadet. Er hatte keine Schlachten geschlagen. Er war nicht an ferne Fronten geraten, bloß in die Berge, die er von zu Hause aus sehen konnte.

Das Gefangenenlager war im Eisstadion in Garmisch, und auch hier scheint Walser nichts anderes getan zu haben, als zu lesen. Er zog sich in die Literatur zurück wie in einen Kokon, um die «Furchtbarkeitsenthüllungen»52 rundherum nicht wahrnehmen zu müssen. Er hatte Glück. Im Keller des Eisstadions war die ausgelagerte Bibliothek des Reichssenders München untergebracht worden, er bediente sich und entdeckte so Adalbert Stifter. Wenn die Gefangenen zu einer Arbeit befohlen wurden, zog er sich zurück in seine «Stifterstille». Lesen schützte, und so kam es ihm vor, als sei er der einzige in der drangvollen Enge des Lagers, der nicht von Läusen heimgesucht wurde. Der Lesende beeindruckte einen amerikanischen Offizier so sehr, daß er ihn samt einem Rucksack voller Bücher an einem Sonntag im Juni mit dem Jeep nach Wasserburg brachte.53 Mit dem Schutzwall der Gedichte kam Walser durch den Krieg, bis in den Sommer 1945.Da entdeckte er Heinrich Heine. Von dem kannte er aus dem Realschullesebuch des Vaters ein einziges Gedicht. Jetzt einen Sommer lang nichts als Heine. Dessen Witz, Ironie, Respektlosigkeit. Das waren neue, faszinierende Töne.

Zu Hause hatte sich einiges verändert. Die Mutter hatte die Restauration an eine Gastwirtsfamilie aus Friedrichshafen verpachtet, die ausgebombt worden war. Die Walsers wohnten zusammengedrängt im ersten Stock. Die Zimmer waren unterteilt, um Platz zu schaffen für die neuen Nachbarn. Deren Tochter war dunkelhaarig, geheimnisvoll und schön. Sie hieß Käthe, eigentlich Katharina Neuner-Jehle. Martin Walser verliebte sich in das zierliche, graziöse Mädchen und sie sich in ihn. Fünf Jahre später heirateten die beiden, um ein Leben lang zusammenzubleiben. Vielleicht war ihre Verbindung deshalb so haltbar, weil sie sich direkt im Elternhaus kennenlernten. Käthe war ein Teil der Familie, noch bevor Martin Walser ihr begegnete.

Im Herbst 1945 galt es, die frische Liebe, den Kohlenhandel und die Rückkehr an die Schule zu bewältigen und nebenbei noch der aufkommenden Kollektivschulddiskussion zuzuhören. Merkwürdig altherrenhaft sahen die jungen Männer der Lindauer Oberrealschule schon vor ihrer Einberufung im Herbst 1943 aus, als sie im Anzug und in konzentrierter Würde vor dem Fotografen posierten. Martin, im hellen Zweireiher, saß in der Mitte und beugte sich ein wenig nach vorn, so daß er sich an der Spitze der Gruppe zu befinden schien. Zwei Jahre später, den Krieg im Rücken und alle Sicherheiten zerstört, war es nicht einfach, sich erneut aufs Lernen und die profanen Anforderungen der Abschlußprüfung einzulassen. Den Abituraufsatz schrieb Walser über einen Satz von Jean Paul: «Die Kunst ist nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens.» Das war eine leichte Übung für ihn, und mehr mit Schiller als mit Jean Paul legte er los: «Nach dem grauen, stauberfüllten Alltag, der mit seinen hundert Widerwärtigkeiten das Leben müde hetzen will, tut sich in uns ein Sehnen auf, ein Durst nach etwas Höherem, nach einem Quell, daraus wir die Wahrheit im Kleide der Schönheit trinken können, und dieser Quell, aus dem uns der Wein des Lebens sickert, fließt und sprudelt, ist die Kunst.» Der geschätzte Professor Wentzlaff-Eggebert fand den Abschnitt über die «Stellung der Kunst», die Walser als «Erkenntnis des Lebens», als «Ideal der Menschlichkeit» rühmte, zwar «recht knapp», aber «in den Grundlinien klar». Er urteilte: «Nach Aufbau, Selbständigkeit der Gedanken, besonders nach dem bewiesenen Darstellungsvermögen die beste Leistung der Klasse. Sehr gut». Friedrich Wilhelm Wentzlaff-Eggebert war, bevor er wieder an der Universität lehrte, vorübergehend Deutschlehrer in Lindau.

In der Matura-Zeitschrift sind Gedichte und ein Dramolett unter dem leicht entschlüsselbaren Pseudonym Walmar Sertin abgedruckt. Die Abiturfeier endete mit einem Eklat. Martin Walser trug ein 120Strophen langes Gedicht im Stil Heinrich Heines vor, in dem er die versammelte Lehrerschaft verspottete. Es phantasierte den Ablauf einer Lehrerkonferenz, bei der recht beliebig schlechte Noten vergeben werden. Es begann so:

Im Saal der hohen Konferenzen

Da gähnen an der Tafelrunde

die allerhöchsten Professoren

Sie gähnen schon seit vielen Stunden.

Die Lehrer schlafen der Reihe nach ein und erleben in ihren Träumen all den Schrecken, den sie in der Schule verbreiten. Der Mathematiklehrer beispielsweise ringt mit einer Hyperbelschlinge, die sich ihm um den Hals legt. Er heißt «Radius» und tut sich im Verteilen schlechter Zensuren lustvoll hervor. Das Gedicht endet mit einer Art Glaubensbekenntnis für eine geläuterte Lehrerschaft:

Ich will die Schüler ganz bestimmt

von nun an menschlicher behandeln

und ohne alle Tyrannei

sie durch mein Vorbild wandeln.

Der erzürnte Mathematiklehrer Philipp Weiß, der auch der Schuldirektor war, verließ das Fest noch während Walsers Vortrag und berief für den nächsten Tag eine Lehrerkonferenz ein: Er wollte diesem renitenten Schüler das Abitur wieder aberkennen. Das gelang nicht, weil Professor Wentzlaff-Eggebert ihn schützte. Aber der Erzürnte intrigierte hartnäckig und versuchte, Walsers Aufnahme an der Universität zu hintertreiben. In Lindau ereignete sich im Jahr 1946 also der erste Literaturskandal einer an Skandalen nicht gerade armen Schriftstellerlaufbahn.