Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

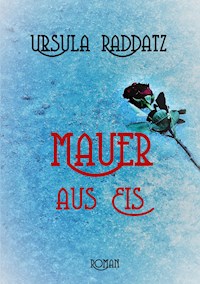

Mauer aus Eis. Ein junges Mädchen im Sommer 1933, das glaubt, die große Liebe gefunden zu haben, und bitter enttäuscht wird, von ihrem Liebsten und der eigenen Mutter. Sie wollte niemals wieder lieben, niemals wieder jemandem vertrauen, nie mehr... Eine Tochter, die sich dafür hasst, dass sie ihre Mutter in ein Heim bringen muss. Eine Mutter, die dement wird, sich selbst verliert und doch von ihrer Krankheit gezwungen wird, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern, die sie vergessen glaubte. Am Ende versteht die Tochter, warum eine Mauer aus Eis um ein Herz errichtet werden musste... in einem Abschied auf Raten...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Buchbeschreibung:

Verloren, verraten, ihrer Zukunft beraubt, verdrängt die neunzehnjährige Gredi die traumatischen Ereignisse des Sommers 1933, des Sommers ihrer ersten großen Liebe.

Erst die beginnende Demenz der inzwischen Neunzigjährigen bringt ihre seelischen Verletzungen wieder zum Vorschein. Obwohl die alte Frau sich dagegen wehrt, wird sie in ihrer Erinnerung immer mehr zu Gredi.

Die Tochter erlebt dieses Drama hautnah mit, wird von ihrer demenzkranken Mutter in das Geschehen von 1933 hineingezogen.

Während die Mutter immer mehr an Sprache und Gedächtnis verliert, wächst in der Tochter das Verständnis für die Mutter, die vor über siebzig Jahren eine Mauer aus Eis um ihre Seele errichtet hat, die nun von der Demenz Stück um Stück abgebaut wird.

Es ist ein Abschied auf Raten, und die Erkenntnis, dass eine Mutter ihr Kind liebt, auch wenn sie es nicht immer zeigen kann...

Über die Autorin:

Die Autorin, geboren in Trier, hat früh die Bücherwelt für sich entdeckt und erst spät zum kreativen Schreiben gefunden. Zunächst im sozialen Bereich tätig, erfolgten Heirat, zwei Kinder und der Umzug nach Schleswig-Holstein. Als freie Journalistin erlag sie der Faszination des Schreibens. Für die Regionalzeitung verfasste sie Geschichtskolumnen, Musik- und Kultur-Rezensionen. Sie engagierte sich als Stadtführerin (im historischen Gewand) und war seit 2008 als Dozentin für Geschichte in der Erwachsenenbildung tätig. Ehrenamtlich war sie für den «Ohrring» aktiv, einem Monatsmagazin auf CD, für Blinde und Sehbehinderte, für die sie eigene Geschichten eingelesen hat, die auch als E-Book und Taschenbuch bei Amazon erhältlich sind. Unter dem Titel «Alltagskram». Zwei junggebliebene Seniorinnen erzählen aus ihrem gar nicht so alltäglichen Alltag.

Demenz

Im Kopf sind schwarze Wolken

Das Denken fällt so schwer.

Reden, machen, laufen

Kann ich bald nicht mehr.

Bleibe bei mir,

Reiche mir die Hand.

Lass mich nicht alleine

Im unbekannten Land.

Singe mit mir Lieder,

tu‘ was mir gefällt,

denn ich bin noch immer

Teil von dieser Welt.

Von einem unbekannten Demenzkranken...

Inhaltsverzeichnis

1. Der letzte Tag im Juni 2003

2. Der letzte Tag im März 1933

3. Anfang Juli 2003

4. Im April 1933

5. Ende August 2003

6. Im mai 1933

7. Im Dezember 2003

8. Im Juni 1933

9. Ende April 2004

10. Im Juli 1933

11. Im November 2004

12. Ende Juli 1933

13. Im Mai 2005

14. Mitte August 1933

15. Ende August 2005

16. Ende September 1933

17. Mitte Mai 2006

18. Im Oktober 1933

19. Anfang Juli 2006

20. Mitte Oktober 1933

21. Der erste September 2006

Noch ein Wort über dieses Buch

Mauer aus Eis

1. Der letzte Tag im Juni 2003

Die Tochter:

Bis heute schrillt mir der angstvolle Schrei meiner Mutter in den Ohren: «Nein, ich will nicht, ich bin doch auch ein Mensch!»

Bis heute hasse ich mich dafür, was ich damals tun musste, weil es mir unumgänglich schien.

Bis heute, bis zu diesem Tag, an dem ich die Geschichte meiner Mutter aufschreibe, denn jetzt verstehe ich sie endlich, ahne, warum sie so war. So kalt, so unnahbar.

Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Die schwere Entscheidung, meine fast neunzigjährige, demenzkranke Mutter in ein Pflegeheim zu geben, fiel mir unendlich schwer. Meine Tochter erklärte mir voll Mitgefühl, dass dies für alle Beteiligten das Beste sei und doch habe ich es in langen, schlaflosen Nächten im Kopf immer wieder hin und her gewälzt. Und nun passiert genau das, was ich unbedingt vermeiden wollte. Ausgerechnet jetzt hat meine Mutter einen ihrer lichten Momente, reißt sich von meiner Hand los und flüchtet hinter das Haus. Ich lasse ihren Koffer stehen, renne ihr nach. Zitternd drückt sie sich an die Wand des Hauses, in dem sie dreizehn Jahre gelebt hat und schaut mich voller Angst, mit weit aufgerissenen Augen an.

«Mein Gott» denke ich, «warum muss ihr ausgerechnet jetzt klar werden, was mit ihr passiert. Es wäre doch so viel gnädiger gewesen, sie hätte geglaubt, was ich ihr vorgegaukelt habe, dass sie in Urlaub fährt, in ein schönes Hotel.»

Ich beiße die Zähne fest zusammen und fasse meine Mutter am Arm, an diesem dünnen, zerbrechlichen Arm, führe sie zum wartenden Auto. Nur kurz ist ihr Widerstand, ich lasse sie nicht los und hasse mich dafür, dass ich ihr das antun muss. Dann gibt sie resigniert auf, lässt sich ins Auto setzen und anschnallen. Mit starrem Gesicht schaut sie geradeaus. Ich sitze auf der Rückbank neben ihr, mein Mann sitzt am Steuer des Wagens.

Es ist nicht weit zu fahren, nur ein paar Kilometer bis zur Ostsee. Dort liegt die «Senioren-Residenz» diese allzu freundliche Umschreibung für ein Alters-und Pflegeheim. Dessen Leiterin, Monika Lauterbach, eine kräftige Mittvierzigerin, kompetent und zuvorkommend, steht am Eingang des Hauses und erwartet uns. Ich bringe meine Mutter zu ihrem Zimmer, das gerade groß genug ist für das Bett, den Schrank, zwei Sessel und einen kleinen Tisch. Schön allerdings ist der Ausblick von der breiten Terrassentür über die Felder hin zur Ostsee. Hier wird die Sonne bis zum Nachmittag hineinscheinen können.

Frau Lauterbach verlässt nach kurzer Zeit den Raum, will die Papiere noch schnell für uns fertigmachen, sagt sie. Doch ich weiß, sie möchte mir und meiner Mutter den Abschied etwas leichter machen, denn eine Art Abschied ist es, auch wenn ich jederzeit zu Besuch kommen kann. Während ich Mutters Kleidung im Schrank unterbringe, ihren Wecker auf den Nachttisch stelle und ihre geliebten Häkelarbeiten in die Schublade lege, steht sie am Fenster und schaut hinaus. Sie sagt kein Wort, dreht sich nicht zu mir um, ich vermute, dass ihr Augen ins Leere starren. Ihr schmaler Körper, die leicht gekrümmten Schultern, das ergraute Haar, wie gut ich das alles kenne und doch, wie unbeugsam sie immer noch wirkt, als könne nichts und niemand die Mauer durchdringen, die sie in sich aufgebaut hat. Wie oft habe ich mich daran wund gestoßen und sie tat so, als merke sie es nicht. Aber sie ist meine Mutter, ist es trotz allem.

Was habe ich nur getan, frage ich mich unablässig und würde am liebsten alles wieder rückgängig machen. Ich möchte sie so gern in den Arm nehmen, sie zurück in ihre eigene Wohnung bringen und dort für sie da sein. Doch dieser Weg ist mir und ihr verwehrt, zu weit ist ihre Demenz inzwischen fortgeschritten. Sie auch nur noch einen Tag länger allein leben zu lassen, ist einfach unverantwortlich, auch nicht mit noch mehr Hilfe meinerseits. Das weiß ich alles.

Und doch, was gäbe ich darum, die Zeit zurückdrehen zu können. Was hätte ich ändern sollen, frage ich mich immer wieder, an jenem Tag im Mai vor drei Jahren, als ich, wie so oft, meine Mutter in ihrer Wohnung besuchte und sie über heftige Rückenschmerzen klagte. Das kannte ich nicht von ihr, sie jammerte nie, biss stets die Zähne zusammen. «Ich muss ja» lautete ihr ständiges Credo. Wenn sie über Schmerzen klagte, dann muss es ihr schon richtig wehgetan haben. Also rief ich Mutters Hausarzt an und der schlug vor, mit ihr sofort in seine Praxis zu kommen, wenn ihr das möglich sei, er habe am Nachmittag leider schon viele Hausbesuche zu machen. Nun gut, mein Auto stand ja vor der Tür und bis zur Arztpraxis war es nicht weit. Wir hatten Glück und wurden gleich ins Sprechzimmer geleitet.

Dr. Schwarz, ein freundlicher Mittdreißiger, der eine große innere Ruhe und Gelassenheit ausstrahlte, fragte meine Mutter nach ihren Schmerzen. Sie kicherte und zierte sich wie ein junges Mädchen, als er sie bat, den Oberkörper frei zu machen. Der Arzt erkundigte sich bei ihr über dies und das. Manche ihrer Antworten schienen merkwürdig unpassend. Sie zählte auf die Frage, ob sie gut schlafen könne, nur auf, was sie zu Mittag gegessen hatte. Irritiert sah Dr. Schwarz mich an. Ich konnte mir das auch nicht erklären. Der Arzt schaute in den Unterlagen nach und fragte, ob sie noch Tabletten gegen ihren leichten Bluthochdruck zu Hause habe. Mutter meinte lachend, sie brauche keine Medikamente, sie fühle sich ganz gesund. Dr. Schwarz und ich, wir sahen uns an. In seinen Augen glaubte ich, Mitleid zu erkennen, als ahne er schon, was ihr fehlen könnte. Er kontrollierte noch ihren Blutdruck und schrieb ein Rezept aus. Dazu legte er einen Zettel, auf dem er mich bat, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen, da gäbe es etwas Wichtiges zu besprechen. Ich fuhr meine Mutter wieder nach Hause und achtete dabei auf jedes Wort von ihr. In ihrer gewohnten Umgebung benahm sie sich völlig normal, mir fiel aber auf, dass sie fast nur banale alltägliche Sprüche von sich gab. Auf konkrete Fragen schwieg sie, reagierte oft ungehalten oder gab merkwürdig unpassende Antworten.

Am nächsten Tag fuhr ich erneut zu Dr. Schwarz. In einem vertraulichen Gespräch teilte er mir dann seine Vermutung mit. Meine Mutter leide möglicherweise an einer beginnenden Demenz. Diese Erkrankung sei nicht lebensbedrohlich, aber leider auch nicht heilbar. Ein paar einfache Tests könnten schnell Klarheit bringen. Das Beste wäre, sie so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu lassen. Damit sprach Dr. Schwarz mir aus der Seele. Der freundliche Arzt bot mir Hilfe an, soweit es in seiner Macht stünde und gab mir einige Broschüren mit, aus denen man erkennen könne, was in Zukunft alles zu regeln sei.

Dankbar verabschiedete ich mich von diesem Mann, für den Patienten noch immer richtige Menschen darstellten und keine Nummern. Er sollte in den kommenden Jahren für mich immer eine Art ein Fels in der Brandung sein. Zu Hause informierte ich mich zunächst einmal über diese Krankheit, Demenz genannt, und was sie bedeutet, für den daran Erkrankten aber auch für die Person, die sich um den Kranken kümmert. Nie hätte ich es mir träumen lassen, wie schwierig das werden würde. Noch hatte ich viele gute Vorsätze, wie hätte ich auch ahnen können, was auf mich zu kam? Wie oft habe ich in den nächsten Jahren daran gezweifelt, dass meine Mutter dement sein soll. Manche Tage schien sie normal wie früher, konnte alles, wollte alles, vor allem aber alles allein machen und ich hoffte im Stillen, dass dieses Gespenst der Demenz sich verflüchtigte. Dann wieder gab es Tage, an denen Mutter die Nachbarin beschimpfte, sie habe bei ihr einbrechen wollen oder sie sprach mich mit dem Namen ihrer Schwester an. Sie wollte wissen, wo ihr Geld geblieben sei, das Spielgeld in ihrem Portemonnaie könne ich selbst behalten. Die Währungsumstellung auf den Euro hatte sie nie realisiert. Das Problem mit ihrem Mittagessen lösten wir mit «Essen auf Rädern». Mutter schien glücklich, nicht mehr selbst kochen zu müssen.

Das hatte sie nie gern gemacht und kam mit dieser Art der Verpflegung auch gut zurecht. Und ich, ich war erleichtert, dass ich die Sicherung für den Elektroherd ausschalten und so eine potentielle Gefahrenquelle beseitigen konnte.

Der liebenswürdige Herr vom Amtsgericht, dem Demenz nicht unbekannt schien, setzte mich, ohne lange zu zögern als Mutters Betreuerin ein. Der etwas unfreundliche Herr vom medizinischen Dienst, der meine Mutter auf eine Pflegestufe hin überprüfen sollte, meinte lakonisch, sie sei nicht pflegebedürftig, sondern müsse betreut werden, dafür gäbe es keine Pflegestufe, kein Geld. Es sei mein Problem ob und wie ich damit fertig würde. Was blieb mir also anderes übrig, als meinen Job auf wenige Stunden zu reduzieren, um mich weiter um Mutter kümmern zu können.

Dann kam der Tag, an dem auch das nicht mehr reichte. Die Nachbarin alarmierte mich, dass Mutter des Öfteren mitten in der Nacht das Haus verlassen habe, draußen umhergeirrt sei und in der Nachbarschaft an alle erreichbaren Fenster geklopft habe. Welch ein Schrecken für mich, was alles hätte passieren können, denn das Haus lag dicht an einer stark befahrenen Straße. Ehe ich etwas unternahm, wollte ich mich selbst davon überzeugen, was meine Mutter nachts umtrieb. Ich packte ein paar Sachen ein und richtete mich bei ihr ein. Eine Woche hatte ich dafür eingeplant, es sollten vier daraus werden.

Es stellte sich als viel schlimmer heraus, als es die Nachbarin geschildert hatte. Mutter sperrte sich ein, ich musste die Schlüssel von allen Türen abziehen. Sie wollte am späten Abend zum Einkaufen, lief einfach aus dem Haus, ohne Mantel und in Pantoffeln. Oft sah sich mich mit diesem seltsam leeren Gesichtsausdruck an und ich wusste, dass ich sie jetzt nicht erreichen konnte, dort, wo ihre Seele gerade weilte. Aber noch wollte ich nicht aufgeben, nicht akzeptieren, dass meine Mutter nicht mehr die Person war, die ich gekannt hatte. Mein Urlaub verging viel zu schnell, ich musste mir etwas einfallen lassen. Ich sprach mit meinem Mann darüber, ob wir Mutter nicht doch eine Weile zu uns holen könnten, Platz genug sei ja im Haus. Wir kamen überein, es wenigstens zu versuchen.

Ich redete Mutter ein, sie dürfe in die Ferien fahren und wir packten fröhlich ihren Koffer. Die gute Idee erwies sich leider als schlechte Idee. Mutter fand sich in dem ihr auf einmal fremden Haus nicht zurecht und mein Mann fühlte sich mit der stundenweisen Betreuung völlig überfordert. Jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, erwarteten mich die neuen Hiobsbotschaften meines Mannes und die Klagen meiner Mutter. Was blieb mir also anderes übrig, als so schnell wie möglich ein gutes Pflegeheim für Mutter zu suchen, in dem sie unter ständiger Betreuung stünde.

Und nun stehe ich hier, mit schlechtem Gewissen, kann nicht anders, möchte doch nur, dass es ihr gut geht. Mutter starrt immer noch reglos aus dem Fenster, als sei ich überhaupt nicht da. Mit ist zum Heulen zumute. Die Tür öffnet sich, eine Pflegerin kommt herein, legt meiner Mutter sanft die Hand auf die Schulter und sagt in ruhigem Ton:

«Frau May, kommen Sie, wir wollen Kaffee trinken. Kuchen gibt es auch. Welcher schmeckt Ihnen denn am besten?»

Ohne mir auch nur den kleinsten Blick zu gönnen, ohne eine Miene zu verziehen, lässt meine Mutter sich an mir vorbei führen. Ich fühle mich noch elender und weiß doch genau, dass diese schwere Entscheidung die Richtige ist. Mit müden Schritten begebe ich mich auf den Weg ins Büro.

Dort erwartet mich die Heimleiterin bereits. Auf dem Weg zu ihr sehe ich mich selbst, in einer Glastür gespiegelt. Soll ich das sein, diese abgehetzt wirkende Frau, deren dunkle Augen riesengroß aus dem schmalen Gesicht schauen? Die fünfzig Lebensjahre, die man mir früher nicht ansah, zeichnen sich nun deutlich in diesem, mir auf einmal unvertrauten Gesicht ab. Rotbraunes Haar, zu einer praktischen Kurzhaarfrisur gekämmt, schlank aber nicht dünn, in schlichte Jeans und Pulli gekleidet. Es scheint, als sei ich mir selbst fremd geworden. Wo ist sie hin, die Frau, die früher einmal viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres legte? Habe ich mich einfach verloren im Alltag zwischen Betreuung, Job, Haus und Garten? Sieht mich Frau Lauterbach auch so? Bilde ich mir das Mitgefühl in ihren Augen nur ein? Ich versuche, mich auf das Notwendige zu konzentrieren, überstehe die Formalitäten, gebe mechanisch die Geburtsdaten meiner Mutter an, alles das, was die Bürokratie verlangt, die einen Menschen zu einem Strichcode, zu einer berechenbaren Nummer macht.

Das ist sie also, Margarete May, geboren am 23. April 1914, verwitwet, ein Kind, mich, ihre undankbare Tochter, die ihre rechtlich bestallte Betreuerin ist und dafür verantwortlich, was mit ihr geschieht.

«Ja, ja, ja», schreit mein Ego, «du, nur du trägst die Verantwortung dafür, dass deine Mutter unglücklich sein wird, du ganz allein.»

Die tröstenden Worte der Heimleiterin rauschen an mir vorbei, ich will sie nicht hören, habe sie nicht verdient, denke ich. Schnell lenke ich meine Gedanken auf Profanes, um nicht schon wieder in Tränen auszubrechen. Dann ist endlich alles erledigt und ich möchte mich noch von meiner Mutter verabschieden. Doch Frau Lauterbach rät davon ab.

«Lassen Sie ihrer Mutter Zeit, sich einzugewöhnen, so etwas dauert ein paar Tage, ich kenne das. Fahren Sie nach Hause, kommen Sie selbst erst einmal zur Ruhe. Glauben Sie mir, Ihre Mutter ist hier bei uns wirklich gut aufgehoben.»

Nur zu gern möchte ich ihr vertrauen und kann es doch nicht. Ist das freundliche Lächeln der Heimleiterin echt? Sicher tue ich ihr unrecht, aber ich kann im Augenblick einfach nicht anders denken. Auf dem Flur komme ich am Esszimmer vorbei. Dort sitzt sie, meine Mutter, immer noch mit versteinerter Miene und dreht mir, als sie mich sieht, demonstrativ den Rücken zu.

Die Mutter:

Warum, warum? Wo bin ich und was soll ich hier? Was mache ich in diesem fremden Raum? Oh, ich habe wohl eine neue Stelle angenommen, da ist mir am Anfang das Zimmer des Dienstmädchens immer fremd. Morgen wird man mir alles zeigen, was ich arbeiten soll und wo ich etwas finde. Meine neue Herrschaft ist sicher freundlich. So ein großes Zimmer, mit einem solch schönen Ausblick hatte ich noch nie. Hier wird es mir gefallen. Zu den Eltern zurück, das möchte ich jetzt noch nicht, um meine Mutter muss ich mich noch lange genug kümmern. Was ist das? Wieso tanzen vor dem Fenster Kerzenflammen herum? Lasst mich allein, ich will euch nicht! Ich hasse euch! Immer wenn ich in die Flamme einer Kerze schaue, dann überfallen mich wieder die alten Geschichten, die, von denen ich glaubte, sie tief auf dem Grund meiner Seele begraben zu haben. Ich sagte, dass ich den Rauch der Kerzen nicht vertrage. Dabei sind es doch die Bilder aus der Vergangenheit, die ich vergessen will.

«Fort mit euch, ihr Flammen, lasst mich in Ruhe, ich will mich nicht erinnern!»

Doch so einfach lassen sich die düsteren Gedanken nicht befehlen. Vergeblich versuche ich sie zu verscheuchen, starre durch die Terrassentür in die Nacht hinaus. Dunkel, ja dunkel war es damals auch. Muss ich mich nun der Dunkelheit in mir stellen, ist vielleicht jetzt die Zeit dazu, solange ich es noch kann?

Dunkel, es liegt so viel Dunkelheit auf meiner Seele, auf meinem Leben. All das Strahlende, Helle nahmen die flackernden Kerzen mit sich fort, haben es verlöschen lassen. Für immer, habe ich gehofft. Sollte es wirklich für immer sein? Habe ich das gewollt? Hatte ich eine Wahl? Nein! Ich will mich nicht erinnern, ich will es nicht!

Meine Augen starren wie blind in das dunkle Glas der Fensterscheibe. Eine seltsame Gestalt spiegelt sich darin, eine alte Frau. Zusammengekauert hockt sie in einem Sessel und sieht mich an. Ihre Umrisse bleiben verschwommen, das ist auch besser so. Ich will das alles nicht sehen, nicht die Falten in dem verschlossenen Gesicht, die das Leben mir hinterließ, nicht den uralten, zusammengesunkenen Körper, dessen Gedächtnis mir immer öfter den Dienst versagt und mich dann wieder mit Erinnerungen plagt. All das will ich nicht wahrhaben. Nur die Augen, müde des vielen Schauens, sie erinnern mich immer noch an das junge Mädchen, das ich einst war.

Große, braune Augen, wach, manchmal voller Übermut, das goldbraune Haar im Nacken zusammen gesteckt, genauso muss er mich damals gesehen haben. Ein offenes, fröhliches junges Gesicht, lächelnd und voll Erwartung auf das, was das Leben bringen wird.

«Greta», so hat er mich genannt, Greta! Nein, geh weg, verschwinde, fort aus meinen Gedanken, dorthin, wo ich doch auch schon längst sein sollte. Ich spüre, dass ich des Lebens überdrüssig bin, will nicht mehr daran denken. Nie wieder will ich den Schmerz fühlen, diesen grausamen Schmerz, wie damals, als sich die Kerzenflamme dem Bild meines Liebsten näherte. Langsam, beinahe liebevoll leckte sie an den Rändern des Fotos, legte eine goldene Aureole um das geliebte Gesicht, bräunte es sacht, als wäre sie die Sommersonne, um es dann, mit einem Mal, gierig zu verschlingen. Vor meinen entsetzten Augen kräuselte sich das Bild, bäumte sich auf, als wehre es sich ein allerletztes Mal gegen den Tod! Dann fiel sacht und leise wie Schnee, die Asche zu Boden, die Asche meiner großen Liebe.

Damals beschloss ich, nie wieder zu lieben, niemals mehr einem Menschen zu vertrauen, nie mehr zuzulassen, dass mich jemand so tief verletzt. Ich nahm mein Herz, verschloss es, baute eine Mauer aus Eis darum und trat hinaus in das Leben, in ein Leben, das ich auf diese Weise nicht gewollt habe.

Ich würde bald 90 Jahre alt, sagt man mir. Neunzig Jahre? Wo sind die hin? Hat der Wind sie verweht? Wer ist diese alte Frau die mir manchmal im Spiegel begegnet, wenn ich mir die Mühe mache, hinein zu schauen?

Ich weiß es nicht, ich habe es verdrängt, wie alles, das ich vergessen wollte. Viel lieber denke ich an ein kleines Mädchen, das an der Hand des Vaters am Sonntag zur Kirche eilte. Hüpfend, lachend, schwatzend und singend lief ich neben dem großen, schweigsamen Mann her. Dann schaue ich auf meine Hände und sehe nicht eine kleine, pummelige Kinderhand, sondern die runzlige, von vielen Altersflecken übersäte Hand einer Uralten. Wie kann das nur möglich sein? Wohin sind die Erinnerungen an ein Leben, das ich als alte Frau doch haben müsste?

Wie zarte Wolken schweben sie manchmal durch meinen Kopf, nicht greifbar, nicht fassbar, kaum gedacht, schon verweht. Nur das, was ich nicht wissen will, was ich im tiefen Meer der Zeit versenkt glaubte, das steht mir wieder deutlich vor Augen.

Ich spüre, es will hinaus, ans Licht, ausgesprochen werden, das, was ich lange verschwieg. Doch wem soll ich es erzählen, ich bin doch allein, es gibt niemanden, der mir zuhören könnte. Ich sitze einsam hier im Dunkeln. Doch wartet nur, ich werde in meinen Gedanken eine Kerze anzünden, um das Dunkel zu erhellen. Dann werden meine traurigen Erinnerungen fließen. Wartet, nur einen Augenblick! Gleich werde ich wieder dort sein, von wo ich aufgebrochen bin, in dem kleinen Dorf in der Eifel, in meinem Elternhaus an diesem Tag vor langer Zeit, dem letzten im März...

2. Der letzte Tag im März 1933

«He, Gredi, aufwachen!!! Dein Zug fährt sonst ohne dich oder hast du es dir noch anders überlegt und magst gar nicht mehr von zu Hause weg?»

Katrin rüttelte ihre jüngere Schwester, erst sanft, dann kräftiger.

«Warum will sie heute nicht aufstehen, sie, die sonst immer die Allererste ist, die morgens putzmunter aus den Federn hüpft», dachte Katrin und zog ihrer Schwester entschlossen die Bettdecke fort. Dieser Ruck und die Kälte des frühen Märzmorgens weckten die Schläferin endgültig auf. Unwillig drehte sie sich zur Seite, brummelt etwas Unverständliches vor sich hin, das die große Schwester mit einem Lachen hinwegfegte.

«Oh Gredi, du solltest einmal dein Gesicht sehen. Wie gut, dass ich nicht unsere Kuh bin, der würde sonst glatt die Milch im Euter sauer. Nun los, steh schon auf, du wolltest heute doch nach Speicher zum Bahnhof!»

Margarete, von allen nur Gredi genannt, schüttelte die letzten Reste ihres Traumes aus den Gedanken. Sie schaute nachdenklich hinter der Schwester her, die bereits die schmale Holztreppe hinunter geeilt war und eifrig in der Küche herumhantierte. Einen kurzen Moment verharrte Gredi noch auf der Bettkante und versuchte, den Spuren der Beklemmung zu folgen, die sie seit dem Erwachen fühlte. Seltsam, es lag ihr doch sonst gar nicht, solche beängstigenden Gedanken zu hegen. Von diesem Traum, an den sie vergeblich versucht, sich zu erinnern, blieb nur eine unbestimmbare Düsternis, eine nicht mehr greifbare Warnung zurück.

«Nein», dachte sie, «weg damit, ich will heute nach Trier fahren, da passen solch dunkle Gedanken nicht hin!»

Sie gab sich einen Ruck und stand auf. Das kalte Wasser in der Waschschüssel mit dem sie sich wusch, vertrieb den Schlaf und die verstörenden Träume vollends. Rasch streifte sie sich das geblümte Kleid mit dem weißem Kragen und ebensolchen Manschetten über. Sie wusste, dass sie damit gut aussah, sauber, ordentlich, nicht zu fein und nicht zu bäuerlich, genau das Richtige für heute. Schon seit ein paar Wochen freute sich Gredi auf diesen Tag. Morgen, am 1. April, so wollte es ein alter Brauch, stellten die gutsituierten Herrschaften neue Dienstboten ein. Deshalb wollte Gredi heute noch nach Trier, um sich bei den Ordensschwestern von St. Irminen einschreiben lassen. Dort, in dem alten Kloster am Ufer der Mosel, hatten die Nonnen eine Anlaufstelle für junge Mädchen und Frauen eingerichtet, die aus den umliegenden Dörfern kamen und Arbeit suchten.

Für 50 Pfennige konnten sie dort etwas zu essen bekommen und sogar übernachten, wenn sie keine Möglichkeit hatten, noch am selben Tag vermittelt zu werden oder wieder nach Hause zu fahren. In Stellung gehen, hieß damals soviel, wie als Dienstmädchen in einem mehr oder weniger vornehmen Haushalt zu arbeiten. Das bot für Gredi und viele andere Mädchen vom Lande, eine gute Möglichkeit, nicht nur Geld zu verdienen, sondern sich auch Fähigkeiten anzueignen, die ihren Wert als zukünftige Ehefrauen erheblich aufbesserten.

Bei Gredi kam allerdings noch ein anderer Aspekt hinzu. Als zweitgeborenes Mädchen in der Familie sollte sie unverheiratet bei den Eltern bleiben und sich um diese auch im Alter kümmern. Das war ebenso der Brauch. Ihre fünf Jahre ältere Schwester Katrin durfte heiraten. Das hatte sie auch immer gewollt, einen Mann, eine eigene Familie, mit möglichst vielen Kindern. Für ihre Aussteuer musste Katrin selbst sorgen, das war ebenfalls üblich. Darum ging auch sie in Stellung, wann immer sie konnte. Freude hatte sie nicht daran. Sie tauschte mit Gredi gern mal die Rollen, blieb dann bei den Eltern, ermöglichte der jüngeren Schwester, ein wenig Stadtluft zu schnuppern und über den dörflichen Tellerrand hinaus schauen zu können. Katrin hatte sich am vergangenen Weihnachtsfest verlobt und wollte im kommenden Jahr heiraten.

Noch einmal durfte Gredi deshalb in diesem Frühling ihr Elternhaus verlassen und sich eine Herrschaft suchen, die ihr nicht nur Geld, sondern auch neue Anreize bieten konnte. Den Gedanken, dass sie danach an das Haus ihrer Eltern und an das verschlafene Eifeldorf für immer gebunden wäre, den schob sie weit von sich.

In der kleinen Kammer, die sie mit ihrer Schwester teilte, lag der Koffer aus Weidengeflecht, den ihr die letzte Dienstherrin geschenkt hatte. Sie schaute rasch hinein, nein, nichts vergessen.

Leise huschte Gredi hinüber in das Jungenzimmer in dem nur noch Willi, der jüngste ihrer Brüder schlief. Mit rosigen Wangen lag er in dem tiefen, sorglosen Schlaf eines Vierzehnjährigen. Liebevoll zog Gredi ihm die Decke zurecht und bedachte ihn mit einem letzten Blick.

Unten in der Küche traf sie auf Katrin, die einen Becher kuhwarme Milch, Brot und Butter vor sie hinstellte.

«Komm, iss erst einmal etwas, du hast einen langen Weg vor dir. Ich packe dir noch ein paar Brote für unterwegs ein und dann stecke ich dir die Haare auf. Bist du so aufgeregt, dass du sogar das Kämmen vergessen hast? Keine Angst, du findest ganz bestimmt eine Stelle!»

Katrin lächelte, sie verstand die kleine Schwester gut.

«Ob unsere Bunte mich vermissen wird»?

Nachdenklich kaute Gredi an ihrem Brot herum. Die Bunte, die einzige Kuh, die ihre Eltern besaßen, hatte sich mit Gredi auf Kuhart angefreundet und das Mädchen mochte sie auch. Sie liebte den warmen, tröstlichen Tiergeruch, der Duft nach frischer Milch, wenn Melkzeit war, das freundliche Muhen zur Nacht, wenn sie am Abend ein letztes Mal im Stall nachsah, ob alles in Ordnung sei. Katrin lachte leise:

«Ach Gredi, du weißt doch genau, dass die Bunte mir ihren Schwanz um die Ohren hauen wird, und wenn ich nicht aufpasse, auch noch den vollen Milcheimer umwirft. Sie mag mich nicht und das zeigt sie mir auch. Nun sind aber deine Haare dran, komm, rück mal hierher auf die Bank.»

Gredi nickte stumm, trank die Milch aus und schluckte damit auch die aufsteigenden Tränen hinunter. Während die Schwester ihr mit raschen Griffen das Haar kämmte und im Nacken zu einem leichten Knoten schlang, ließ Gredi ihre Augen durch die Küche schweifen. Wie oft hatte sie hier am Tisch ihre Schularbeiten gemacht, den jüngeren Brüdern das ABC beigebracht und der Mutter beim Brotbacken geholfen. Eine aufregende Sache, ein wenig wie Zauberei. Weil die Küche so klein war, hatte der Vater, der ja gerne mit Holz arbeitete, einen Tisch mit einer großen Mulde darin gebaut. Darüber legte er eine genau passende Platte, die üblicherweise als Tischplatte diente.

Zum Brotbacken hob die Mutter diese Platte ab und bereitete in der darunter liegenden Mulde der Teig für die Brote zu. Wenn alle Laibe geformt waren und auf ihren Weg in den Backofen warteten, nahm die Mutter die kleine Handvoll Teig, die sie übrig gelassen hatte, knetete sie noch einmal und murmelte dabei etwas, das wie ein Zauberspruch klang. Dann drückte sie den Teigklumpen in eine Ecke der Mulde und deckte die Tischplatte wieder darüber, damit der Tisch für den Alltag genutzt werden konnte. Der Teig, der darunter in seinem warmen Bett schlummerte, wurde dort zum Sauerteig, zur Grundlage für die nächsten Brote.

«Weißt du noch?» Katrins Stimme riss Gredi aus ihren Gedanken. Die Ältere ließ ihre Hand sanft und ein wenig wehmütig über Gredis Kopf streichen.

«Weißt du noch, wie Besucher dich früher für ein fremdes Kind hielten, wenn wir alle um den Tisch herum saßen?»

Die Schwestern kicherten bei dem Gedanken. Mit ihren fast weißblonden Zöpfen stach die kleine Gredi damals zwischen ihren dunkelhaarigen Geschwistern deutlich hervor. Sie hatte auch als einzige eine helle Haut, wie frisch geschlagene Sahne. Nur die braunen Augen, die keck in die Welt hinaus schauten, die hatten alle Kinder als gemeinsames Erbe der Familie ihrer Mutter. Die stammte aus einer halbsesshaften Sippe eines einst fahrenden Volkes, den Jenischen. Die konnten sie alle nicht verleugnen, bis auf Gredi, sie kam nach dem Vater, einem echten Moselaner und das war wohl auch der Grund, warum die beiden sich so gut verstanden.

Längst war das lichte Blond der Kindheit einem Haselnussbraun gewichen. Die helle, zarte Haut aber blieb ihr. Ihre dicken Zöpfe fielen der Schere zum Opfer, als Gredi mit sechzehn Jahren in Köln eine Stellung antrat. Sie hatte in ihrer unbeleuchteten, unbeheizbaren winzigen Dachkammer überhaupt keine Möglichkeit, sich um die hüftlange Haarpracht zu kümmern. Schweren Herzens hatte sie die Haare abschneiden lassen und sich zu Hause mit dem zwar praktischen, aber viel zu mondänen Bubikopf bei ihrer Mutter gewaltigen Ärger eingehandelt. Dass sie ihre Haare auch verkauft hatte, um dafür einen warmen Wintermantel zu erstehen, das verschwieg sie der Mutter. Seitdem waren zwei Jahre vergangen und Gredis Haare wieder gewachsen. Aber sie blieben dunkel und waren jetzt nur etwas mehr als schulterlang.

«Hier, schau mal, gefällst du dir so?» Katrin hielt der Schwester einen Spiegel vor die Nase und riss sie aus ihrer Versunkenheit. Fremd kam sich Gredi vor. Dieses Mädchen mit den fragend blickenden Reh-Augen in einem kindlich-unschuldigen Gesicht, konnte sie das wahrhaftig sein? Ebenmäßige, madonnenhafte Züge, ein zaghaftes Lächeln im Mundwinkel. Wie sähe sie einmal aus, wenn sie nicht mehr dieses Mädchen war, wenn sie wissen würde, was das Leben von ihr erwartete? Wenn sie jetzt schon wüsste, was aus ihr werden sollte? Würde sie das überhaupt wissen wollen?

«Ja, danke dir, Katrin», sagte sie dann, sich mühsam aus der unerklärlichen melancholischen Stimmung heraus kämpfend, «auf diese Weise sehe ich ein bisschen älter aus, glaube ich. Sicher wird mir das bei der Stellungssuche helfen. Danke Schwesterlein, auch dafür, dass du mir dabei geholfen hast, noch einmal hier heraus zu kommen. Es wird später nicht einfach sein für mich, die Mutter ist oft allzu hart zu mir.»

«Ich weiß Gredi. Aber ich habe keine Ahnung, warum dies so ist und wie du es ändern könntest. Tust du mir einen Gefallen? Wenn du in Trier bist und du noch Zeit hast, gehst du dann für mich zur Tuchfabrik und schaust nach, ob es noch Reste gibt? Ich könnte noch etwas Weißzeug gebrauchen für meine Aussteuer!»

«Das mache ich gern, wenn ich kann», Gredi umarmte ihre Schwester, «du meinst doch die Tuchfabrik auf der Weberbach oder? Da wollte ich selbst auch noch hin.»

«Genau die» ,bestätigte ihr Katrin und öffnete leise die Haustür, «nun aber los, sonst musst du zu Fuß nach Trier laufen!»

«Nein», lachte Gredi, «ganz sicher nicht. Wenn schon, dann möchte ich viel lieber zo Foß no Kölle jonn!»

«Ach du und dein heißgeliebtes Köln, da wartet bestimmt ein Liebhaber auf dich. Mach dich endlich auf die Strümpfe.»

Damit gab Katrin der Schwester noch einen liebevollen kleinen Schubs und schloss sacht die Haustür hinter ihr. Bevor Gredi auf die Straße trat, drehte sie sich um, sah hinauf zu dem Fenster der Dachkammer, in der ihre Eltern schliefen. Die leise Hoffnung, dass sich etwas hinter den Gardinen bewegen könnte, ließ sie einen Moment innehalten. Mit angehaltenem Atem wartete sie auf ein Zeichen, ein kurzes Wehen der Vorhänge, eine winkende Hand, das Gesicht des Vaters hinter der dunklen Fensterscheibe, das ihr ein Lebewohl zuhauchte. Aber nichts geschah, alles blieb still. Enttäuscht wandte Gredi sich ab und lief mit eiligen Schrittes die Straße entlang. Nur ihre hängenden Schultern ließen keinen Zweifel daran, dass sie ihr Dorf voller Trauer verließ. Ein leises Miauen riss sie aus ihren Gedanken.

«Grauchen», überrascht sah sie den Kater an, «das hätte ich mir doch denken können, dass du mich noch ein Stückchen begleitest, so, wie du es immer getan hast, seit ich anfing zu arbeiten. Komm, bis zur Kreuzung darfst du mitlaufen!»

Elegant sprang der imposante graue Kartäuser-Kater von dem Mäuerchen herab und stolzierte mit hoch erhobenem Schweif neben Gredi einher. An der Kreuzung blieb er stehen, duldete kurz ein sanftes Streicheln und miaute zum Abschied noch einmal leise. Obwohl sich das Mädchen über ihren Kater gefreut hatte, machte er ihr damit das Fortgehen nicht leichter. Vor allem der Gedanke, dass sie die Mutter im Streit verlassen hatte, nagte an ihr.

«Sei nicht so dumm, du weißt doch, wie sie ist», schalt Gredi sich selbst, «warum soll ich mir heute darüber Sorgen machen, lieber genieße ich den Tag! Wer weiß, was er mir bringt! Tief durchatmen», befahl sie sich, «und geradeaus schauen!»

Dann schritt sie auf der Straße nach Speicher dahin. Im Osten färbte sich der Himmel rot, zartrosa Wolken trieben gemächlich darüber hinweg.

Gredis Augen schweiften über die Eifelhöhen. Die weiten Hochebenen, die den Blick wandern ließen, über die alten, in tausenden von Jahren abgeschliffenen Kegel der längst erloschenen Vulkane. Die Kraterseen, die Maare, tief, dunkel, und geheimnisvoll, jagten ihr immer Schauer über den Rücken, wenn sie an ihnen entlang lief.

Der Tag erwachte allmählich, ließ zarte Nebelschleier über den Maaren entstehen. Es schien, als ob aus dem tiefblauen Wassern überirdische Klänge emporstiegen, sich die Nebel in Elfen und Wassergeister verwandelten, die ahnungslose Wanderer mit ihren zauberischen Gesängen in die Tiefe lockten. Gredi zog ihren Wollschal enger um die Schultern, sie schauderte ein wenig. Viele Märchen und Sagen rankten sich um diese Relikte aus grauer Vorzeit. In der Schule hatten sie davon gelesen.

Die Jungen neckten die Mädchen nur zu gern mit unheimlichen Schauergeschichten über das Totenmaar, wie man den düstersten der Kraterseen nannte. Aber heute war kein Tag für solche dunklen Gedanken, schalt Gredi sich selbst. Die Frühlingssonne erhob sich strahlend über die Felder und Wälder, die Vögel begleiteten sie mit ihren jubilierenden Morgengesängen, das erste zarte Grün schmückte die Büsche am Wegesrand, und die allerersten Buschwindröschen öffneten ihre Blüten an besonders geschützten Stellen.

«Es ist Frühling», dachte sich Gredi, «die schönste Zeit im Jahr, das Leben ist wunderbar, schön und aufregend. Die große Stadt Trier erwartet mich und vielleicht wartet auf mich ein großes Abenteuer. Wer kann das schon wissen!»

Die Kilometer von dem verträumten kleinen Eifeldorf bis zum Bahnhof in Speicher wurden Gredi nicht lang. In Gedanken malte sie sich die herrlichsten Dinge aus, sah sich schon als Braut ihres Traumprinzen, der sie auf einem weißen Ross mit zu sich auf sein Märchenschloss nahm. Doch dann stand sie unvermittelt auf dem Bahnsteig, wo der Zug fauchend und schnaubend wie ein feuriger Drache eintraf und die Reisenden in seinen Dampf hüllte. Es schien, als sei heute ihr Glückstag. Sie ergatterte einen Fensterplatz, etwas, das ihr nicht oft gelang, weil viele Menschen den Zug nach Trier nutzten. Aufatmend ließ sie sich auf ihren Sitz fallen und musterte verstohlen die Mitreisenden. Es wurde eng in dem kleinen Abteil. Nach Gredi stiegen noch weitere Menschen zu, ein dicker Mann, dessen Weste sich über dem ausladenden Bauch spannte, neben ihm seine verhärmt aussehende Frau, die krampfhaft einen großen Korb auf ihrem Schoß umklammert hielt. Ihnen gegenüber saß ein junges Paar, das verliebt die Hände ineinander verschränkte, nur Augen für einander hatte, als gäbe es niemanden außer ihnen beiden auf der Welt.

Den Fensterplatz ihr gegenüber hatte ein älterer Herr belegt, gut angezogen, mit Brille und einem gepflegten Schnauzbart. Doch Gredi schien, als habe sein Anzug auch schon einmal bessere Tage gesehen und das Leder der blank geputzten Schuhe zeigte bereits feine Risse. Er hatte sich in eine Zeitung vertieft, nicht das übliche Kreisblättchen, sondern etwas mit «Frankfurt» im Titel. Genauer konnte Gredi das nicht erkennen, ohne allzu neugierig zu erscheinen. Sie lehnte sich behaglich zurück, fest entschlossen die Fahrt und alles was kommen möge, zu genießen. Ihr Augen schweiften mit der Geschwindigkeit des Zuges über die dahineilenden Felder, Wiesen und Wälder. Mit der Landschaft flogen auch ihre Gedanken dahin, eilten voraus und wieder zurück. Die Hoffnung auf eine gute Stelle und die Erinnerung an vorausgegangene Arbeitsstellen wechselten in rascher Folge einander ab.

Gearbeitet hatte Gredi bereits, als sie noch zur Schule ging. Im letzten Schuljahr, als sie eben dreizehn Jahre alt war, fragte die Frau des Metzgermeisters, ob sie nicht bei ihnen aushelfen möchte. Es sei Ware auszutragen im Dorf, über Land führe ihr Mann selbst. Es sei sauber zu machen und im Laden mitzuhelfen. Für die Arbeit bekäme sie ein Mittag- und ein Abendessen. Geld könne man ihr nicht zahlen, sollte sie den Eltern mitteilen.

Der Mutter schien es recht. Sie nickte nur, als Gredi sie fragte, ob sie damit einverstanden sei, dass sie arbeiten ginge. Im Stillen hatte sie gehofft, die Mutter könnte es verbieten, weil sie für solche schwere Arbeit noch viel zu jung sei. Aber es zählte nur, dass es einen Esser weniger am Tisch gäbe, eine große Erleichterung in dieser bitterarmen Zeit. Die Mutter selbst nutzte die Bushaltestelle vor dem Haus, um Reisenden einen Kaffee, eine warme Milch oder eine kräftige Suppe zu verkaufen. Die Schulkinder aus dem Nachbardorf durften ihre Ranzen bei ihr abstellen, um es für den langen Fußweg nach Hause leichter zu haben. Zum Dank dafür brachten sie manchmal ein Stück Speck, ein paar frische Eier oder Gemüse mit. Geld hatte niemand, das war überall zu knapp. Auch Gredis Vater brachte nicht viel Lohn mit nach Hause.

Er arbeitete jeden Tag in einer Tongrube in der Nähe des Heimatortes. Wie oft hatte Gredi ihm sein Mittagessen in einem Henkelmann dorthin gebracht. Hüpfend und singend eilte sie an den Schienen der Kleinbahn entlang, die den gestochenen Ton zum nächsten Städtchen brachte.

Von Schwelle zu Schwelle hopsend, kam sie schneller voran, wenn sie dem Vater das Essen noch warm bringen wollte. Wie hatte sie diese kurze Zeit des Alleinseins geliebt, in der sie ganz für sich sein durfte und ihren Träumen nachhängen konnte. Aber dann, eines Tages, hatte ein Fahrrad vor der Haustür gestanden, ein älteres, Gebrauchtes. Gredis großer Bruder hielt es für eine Ehre, das Klapperding wieder auf Hochglanz zu bringen. Und der Vater besaß den Mut, noch mit beinahe fünfundvierzig Jahren das Fahrradfahren zu erlernen. Damit war es endgültig vorbei mit dem mittäglichen Schienenhüpfen. Ein kleines, wehmütiges Lächeln huschte über Gredis Gesicht bei diesen Gedanken.

Der Herr ihr gegenüber faltete sorgsam seine Zeitung zusammen und fragte schmunzelnd, ob sie an ihren Liebsten denke, weil sie so vor sich hin lächele. Erschrocken stammelte Gredi eine Entschuldigung. Oh, war ihr das peinlich. Wie lange hatte der Herr sie schon beobachtet? Abrupt drehte sie sich zum Fenster, starrte angestrengt hinaus, nur um ihre Mitreisenden nicht ansehen zu müssen und den alten Herrn ihr vis á vis erst recht nicht. Die Verlegenheit brannte in ihr, wie die unwillkommene Röte auf ihren Wangen.

«Nein», dachte sich Gredi, «auffallen, sich in den Vordergrund spielen, das mag ich nicht. Da bleibe ich eben lieber schüchtern, als aufdringlich.»

Wie hätte sie auch jemals anders werden können, unter der gnadenlosen Fuchtel ihrer Mutter. Manchmal glaubte sie, dass alle Härte und Strenge, immer nur sie, Gredi, traf. Oft genug hatte sie sich nach dem Warum gefragt. Die bevorzugte Mutter die Brüder, eben weil sie die Söhne waren.

Niko, der Älteste, 21 Jahre, erwachsen, ging seine eigenen Wege, auf eine unwiderstehliche, fröhliche, unkomplizierte Weise. Hans, zwei Jahre jünger, der stillste und unauffälligste der Geschwister, trat bei einem Schneider eine Lehre an. Willi, der Kleine, das Nesthäkchen, von Geburt an Mutters Liebling, der blieb mit seinen 14 Jahren wohl auch nicht mehr lange zu Hause.

Katrin, die Älteste, die hätte schon längst ein munteres Gespräch mit ihren Mitreisenden angefangen. Sie gab sich um vieles freier und lebenslustiger als Gredi. Einmal hatte sie behauptet, fiel Gredi ein, sie verzichte lieber drei Tage lang auf das Essen, als dass sie die Kirmes und den Tanz ausfallen ließe. Das glaubten man ihr sofort. Gredi selbst achtete meistens ängstlich darauf, alles richtig zu machen, nie unangenehm aufzufallen, erst recht nicht der Mutter. Aber wenn ihr Drang nach Freiheit gar zu stark wurde, dann warf sie schon einmal alle ihre Bedenken über Bord. So erging es ihr auch heute, an diesem Tag, an dem sie sich eine neue Arbeit suchen wollte. Was genau, darüber hatte sie noch nicht nachgedacht. Sie hoffte natürlich auf reiche Leute, die für ihren großen Haushalt noch ein Dienstmädchen suchten. Ein wenig Abenteuer durfte gern mit dabei sein.

Draußen, vor den Fenstern der Eisenbahn huschte die Landschaft vorüber, es ratterte lauter, der Zug fuhr über die Moselbrücke. Gredi erwachte abrupt aus ihren Tagträumen und schaute aufmerksamer hinaus. Die roten Sandsteinfelsen, die hoch über dem Fluss emporragten, schienen sie wie eine alte Bekannte zu begrüßen. Der Petersberg, mit noch kahlen Weinstöcken gespickt wie ein Igel mit seinen Stacheln, sandte die sanft geschwungenen Hänge bis beinahe hinunter zur Mosel. Aus der Menge der Häuser heraus ragten die vertrauten Kirchtürme, wie erhobene Zeigefinger. Auch sie, so sah es das Mädchen, winkten sie heran. Dann, ein harter Ruck, ein schriller Pfiff, der Zug hielt im Trierer Hauptbahnhof an. Welch eine Gedränge, Geschiebe, Rufen, Winken. Alles eilte rasch dem Ausgang zu.

Gredi ließ sich von der Menschenmenge mitziehen, umherwirbeln und fand sich bald vor den Toren zur Nordallee wieder.

Sie schaute sich um, spazierte dann langsam unter den alten Bäumen entlang, die ein leises Versprechen von Grün über ihre noch blätterlosen Zweige gelegt hatten. Tief atmete sie die kühle, frische Luft ein, eine Wohltat nach der stickigen, nach Dampf und Kohle riechenden Luft im geschlossenen Bahnabteil. Links ragte hoch das düstere Gemäuer der Porta Nigra auf. Das uralte Römertor, jagte Gredi immer einen leisen Schauer des Grauens über den Rücken, weckte aber auch ihre Neugier. Wie jedes Mal fragte sie sich, wenn sie daran vorbei kam, was dieses Gebäude alles erlebt und gesehen haben mochte. Von weitem sah sie das Wasser der Mosel im Sonnenschein durch die Büsche glitzern, dann lag Gredis Ziel vor ihr. Das Gittertor des alten Klosters stand einladend offen. Das Mädchen verweilte noch einen kurzen Augenblick davor. Ihr war, als fiele für einen winzigen Moment ein dunkler Schatten über sie.

«Ach was für ein Unsinn», schalt sie sich selbst, und doch spürte sie ihr Herz heftiger klopfen, als sie die schwere Tür zum Eingang des Haupthauses aufdrückte. Nach dem strahlenden Sonnenlicht draußen, war es hier drinnen kühl und dunkel. Es dauerte einen Moment, bis sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten. Eine sanfte weibliche Stimme sprach sie an:

«Komm doch erst einmal herein, mein Kind. Dann sage mir bitte, was du auf dem Herzen hast.»

Aus dem Halbdunkel heraus war die Gestalt, die auf Gredi zukam, nur zu erahnen, eine Klosterfrau im langen, schwarzen Gewand. Ihre Hände hatte sie in den weiten Ärmeln verborgen, eine Geste, die Gredi bei vielen Nonnen beobachtet hatte. Auf dem Kopf trug sie ein kompliziertes Gebilde aus steif gestärktem weißen Tuch, darüber fiel ihr ein dünner Schleier den Rücken hinunter. Trotz der freundlichen Ansprache wirkte die Nonne unnahbar.

«Komm Kind», wieder kam die Stimme, leise und beruhigend, «komm ruhig näher, hier passiert niemandem etwas. Wir stehen hier alle unter dem besonderen Schutz der Mutter Gottes.»

Einladend hielt die Klosterfrau eine Tür auf, das Mädchen schritt langsam hindurch. Ein großer Raum erwartete sie, schlicht gekalkt die Wände, der einzige Schmuck schien ein altes Holzkreuz zu sein. Es hing über einer Reihe von Stühlen, die dicht nebeneinander aufgereiht an der Seite standen. Die Fenster öffneten sich weit. Helle Vorhänge aus hauchdünnem Leinen wehten sacht in der milden Frühlingsbrise. Gredi wollte sich soeben auf einen der Stühle setzen, da wehrte die Nonne mit einer raschen Geste ab und winkte sie hinter sich her in den kleinen Nebenraum. Dort stellte sie sich an ein Pult und schlug ein dickes, schwarzes Buch auf. Sie wandte sich dem Mädchen zu und bat mit einem aufmunternden Lächeln:

«Nun sage mir zuerst, wie du heißt, dein Alter und wo du herkommst. Welche Art von Arbeit suchst du? Hast du schon einmal bei fremden Leuten gearbeitet und wenn ja, als was? Dann schauen wir nach, ob wir etwas Passendes für dich haben. Ist dir das recht?»

Gredi schluckte, fühlte sich befangen, verunsichert. Mit einem derartigen Entgegenkommen hatte sie nicht gerechnet. Sie suchte nach den richtigen Worten, wollte einen guten Eindruck machen. Gleichzeitig sah sie fasziniert zu, wie die Nonne einen Federkiel samt Tintenfässchen von irgendwoher zauberte und auf das Pult stellte. Dann tauchte sie die Feder in die Tinte, strich sie mit einer fast beiläufigen Bewegung ihres Handgelenkes ab und schaute das Mädchen erwartungsvoll an. Wie in Trance beobachtete Gredi das Geschehen. So elegant mit Tinte und Feder umgehen, ob sie das jemals lernen könnte?

Das betonte Räuspern der Nonne brachte sie rasch in die Wirklichkeit zurück. Mit leiser Stimme gab Gredi die von ihr geforderten Auskünfte und zeigte mit Stolz die Zeugnisse ihrer bisherigen Herrschaften vor. Etwas beklommen beobachtete sie dabei jede Regung im Gesicht der Klosterschwester. Hatte sie überhaupt eine Chance, vermittelt zu werden? Die Nonne gab kein Gefühl preis, nicht im Ausdruck und nicht in der Stimme, die ruhig und freundlich blieb. Unbewegt schrieb sie Gredis Angaben nieder, hob dann ihre Augen und bedeutete Gredi, dass sie vorerst im Nebenraum warten solle, man werde sie rufen, wenn etwas Passendes gefunden sei.

Ein seltsames Gefühl der Unsicherheit beschlich das Mädchen, als es den hellen Raum betrat. Noch hielt sich niemand darin auf. Sie stellte sich an das geöffnete Fenster, atmete tief die klare Luft ein. Dann versuchte sie, Ordnung in ihre aufgewühlten Gedanken zu bringen.

Der Optimismus, mit dem sie heute am frühen Morgen von zu Hause aufgebrochen war, schien gänzlich verschwunden zu sein. Er hatte einem vagen Gefühl des Ausgeliefertseins Platz gemacht. Unterwarf sie sich hier der Willkür fremder Menschen, auch wenn es gottesfürchtige Nonnen waren? Bis jetzt hatte sie sich immer frei entscheiden können was, wo und für wen sie arbeiten wollte. Und hier? Würde man sie einfach irgendwelchen Leuten zuteilen? Gab es für sie die Möglichkeit «nein» zu sagen, wenn ihr die neuen Herrschaften nicht zusagten? Vermittelte man sie dann nicht weiter? Warum hatte sie nicht früher genauer darüber nachgedacht? Könnte es nun zu spät sein?

Eine Welle von Panik überfiel Gredi, sie wollte schon die Tür öffnen, um aus dem Kloster zu fliehen, da öffnete sich die Tür wie von selbst. Herein stürzten vier junge Mädchen, lachend, schwatzend wie eine lärmende Schar Spatzen. Sie füllten im Handumdrehen den eben noch beklemmend stillen Raum mit fröhlicher Lebendigkeit. Vier Augenpaare betrachteten Gredi für ein kurzen Moment, ehe sich die Mädchen auf den Stühlen niederließen, ohne auch nur für eine Sekunde ihr Geschnatter zu unterbrechen. Gredi wusste nicht recht, wie sie sich verhalten sollte. Den Raum verlassen, das konnte sie jetzt nicht mehr, sich zu den Mädchen zu setzen, dazu war sie zu schüchtern. Also stellte sie sich, wie vorher, ans Fenster und lauschte, den Rücken den Schwatzenden zugewandt, deren Gesprächen. Die drehten sich um solche belanglose Dinge wie die nächste Kirmes, wer am Sonntag, in der Kirche, etwas Neues angehabt hatte, welche der Freundinnen noch nicht verlobt sei und dergleichen mehr.

Die breite Mundart, das Moselfränkisch, das man in der Gegend um Trier sprach, machte es Gredi nicht leicht, die vier Mädchen zu verstehen. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, dann erschien es ihr auch nicht sonderlich wichtig.

Sie hing lieber ihren eigenen Gedanken nach. So merkte sie auch nicht, dass um sie herum bald wieder Ruhe herrschte, als eine Nonne die Vier abholte. Etwas Anderes hatte ihre Aufmerksamkeit gefesselt. Genau unter dem Fenster, an dem sie stand, hielt ein Automobil, ein imposantes Gefährt, so viel konnte Gredi erkennen. Von ihrer letzten Arbeitsstelle in Köln kannte sie solche Autos und hatte keine Angst davor. Mit angehaltenem Atem beobachtete sie, was sich an dem Auto abspielte. Ein großer, eher hagerer, elegant gekleideter Herr stieg aus, ging um das Auto herum, öffnete die Beifahrertür und half jemandem beim Aussteigen. Zuerst sah Gredi, die vorsichtig durch die Gardinen lugte, nur ein paar feine Damenschuhe, schlanke Beine in exquisiten Seidenstrümpfen, einen cremefarbenen Rock, der schwingend wohlgeformte Waden umspielte. Dann erhob sich die Dame, denn es konnte nur eine Dame sein, mit gekonnt elegantem Schwung aus dem Autositz. Gredi bewunderte jetzt auch die cremefarbene Kostümjacke, die kupferrote Seidenbluse darunter, die den gleichen Farbton zu haben schien, wie das hochgesteckte Haar und vor allem das kecke Hütchen mit dem kleinen Schleier.

«Ob ich auch so schön sein könnte, wenn ich so wunderbare Kleider hätte?» Gredi seufzte leise. Das Paar blieb neben dem Auto stehen. Während der Herr etwas in der Jackentasche suchte, starrte die Dame nachdenklich auf das Glitzern der Wellen, die das Wasser der Mosel kräuselten. Dann wandte sie sich abrupt zu dem Herrn um und fragte ihn mit einem nervösen Zittern in der Stimme:

«Mein lieber Eberhard, was denkst du? Könnte die Möglichkeit bestehen, hier ein Dienstmädchen zu finden, das unseren Vorstellungen entspricht und unseren Ansprüchen genügt? Ich finde es von unserer Käthe ja eine ziemliche Zumutung, dass wir uns jetzt so schnell jemand Neuen suchen müssen. Und das nur, weil sie Hals über Kopf zu ihrem Vater wollte. Wie kann das Personal nur so selbstsüchtig sein. Wir haben nun den Ärger damit und mussten die anstrengende Fahrt nach Trier auf uns nehmen.»

Der Herr mit dem silberweißen Haar, das ihn älter machte, als sein Gesicht bei näherem Hinsehen zuließ, legte begütigend seine Hand sanft auf den Arm der feinen Dame. Beide ahnten nicht, dass genau über ihnen, an einem offenen Fenster, ein junges Mädchen dem Gespräch gebannt lauschte. Gredi wagte kaum zu atmen, so sehr fürchtete sie sich davor, entdeckt und als Lauscherin entlarvt zu werden. Dennoch wartete sie gespannt auf die Antwort des Herrn.

«Marie-Luise, ich bitte dich, echauffiere dich nicht so. Du weißt doch genauso gut wie ich, dass Käthe uns nicht verlassen hätte, wenn ihre Mutter nicht so plötzlich gestorben wäre und sie sich nun um ihren Vater kümmern muss. Du wirst sehen, bald wird wieder alles nach deiner Zufriedenheit geregelt sein. Bitte, lass uns doch erst einmal hinein gehen und bei den Klosterfrauen nachfragen. Mit etwas Glück kannst du noch heute mit einem neuen Dienstmädchen nach Hause fahren!»