9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

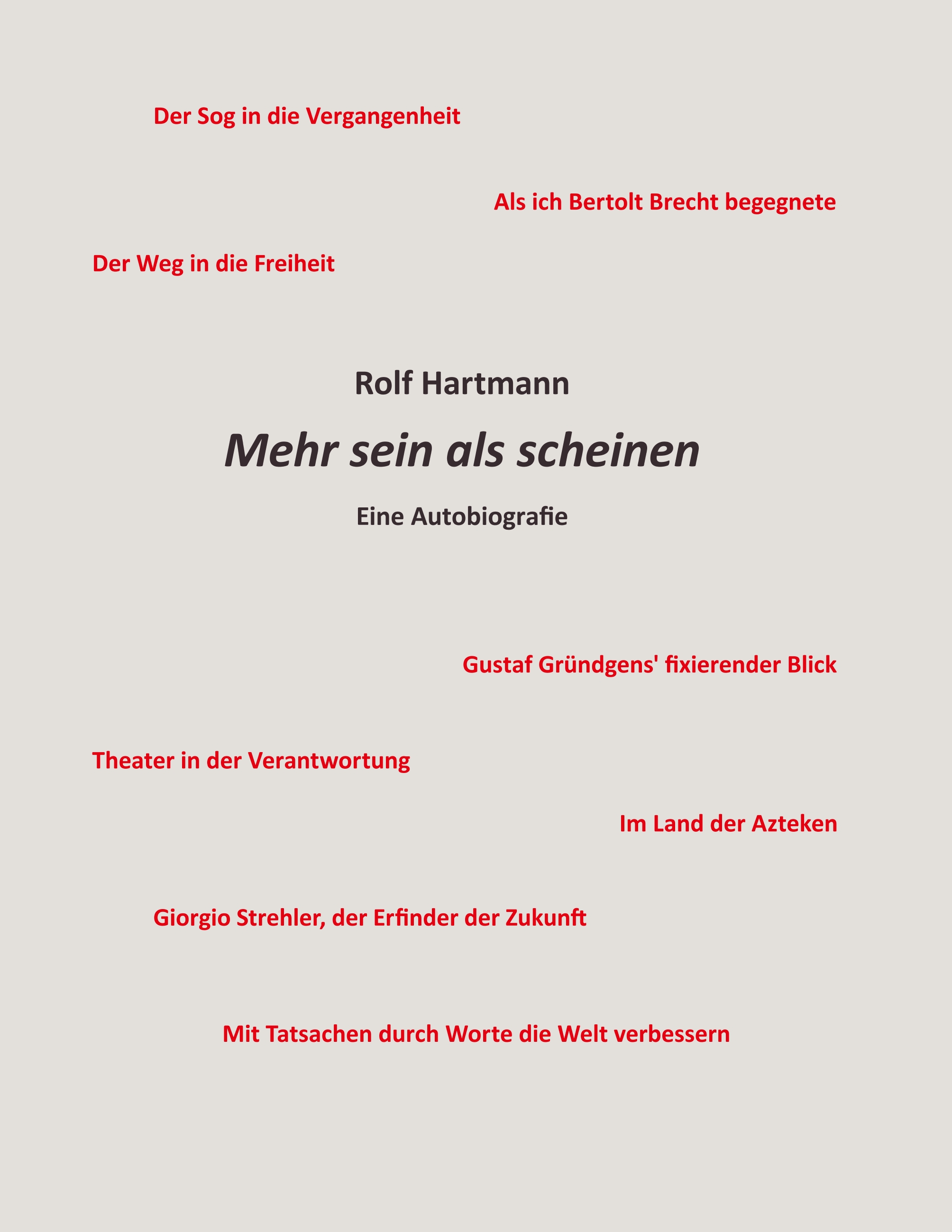

Rolf Hartmann protokolliert die lebendige Geschichte seiner Kindheit in den 1930er- und 40er-Jahren in Leipzig und erzählt von seinem Schauspielstudium in der DDR, seiner Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht und seinem Engagement am Düsseldorfer Schauspielhaus unter Gustaf Gründgens. Nach seiner Rückkehr aus Mexiko und den USA folgten Gastspiele und Film- und Fernsehtätigkeiten. Bei den Salzburger Festspielen spielte er unter dem Regisseur Giorgio Strehler und wurde später langjähriges Mitglied des Schauspielensembles am Staatstheater Mainz. Daneben gründete er die Festspiele Oppenheim. Nach Hartmanns Erkenntnis muss sich das Theater neu erfinden, muss neu definiert werden, muss eine Haltung zeigen, die uns in unterhaltender Weise die Realität, in der wir leben, vor Augen führt. Das Theater muss das verwirklichen, was für unmöglich gehalten wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 86

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Wer etwas scheinen will, der such' es auch zu sein;

Denn ohne Sein ist selbst der Schein ein leerer Schein

Friedrich Rückert, Die Weisheit des Brahmanen

Für Claire und Suenja Klara Magaretha

Inhalt

Auf dem Weg zu einem Theater der Notwendigkeit

Der Sog in die Vergangenheit

Der Wunsch nach Freiheit

Mein Schauspielstudium

Nach Abschluss meines Studiums

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Weg in die Freiheit

Sinnsuche in Kiel

Ein recht kurioser Zwischenfall

Die Zeit dreht sich, das Weltbild auch

Die Erwartungen nach meiner Rückkehr

Nach all meinen beruflichen Turbulenzen

So nicht, Herr Generalintendant!

Salzburger Spielzeiten

On Tour

Wo man das Lied Spaniens hört

Ruf nach Mainz

Ein ewiger Drehort überschwänglicher Scheinwelten

Wenn Sie mich fragen

Auf dem Weg zu einem Theater der Notwendigkeit

Rolf Hartmann im Gespräch mit Frank Wittmer

FW: Zielgerichtetes Agieren gegenüber einem Publikum – ein in allen Parametern kontrolliertes Sprechen zu einem ideellen wie generellen-reellen Gegenüber: Von den 85 Jahren Ihres Lebens, lieber Herr Hartmann, haben Sie 65 auf der Bühne oder im Dienst der Bühne verbracht. Welche Rolle spielt diese Grundkonstellation des Bühnenakteurs, was ist das Publikum für Sie?

RH: Mir liegt an einem Theater der Unabdingbarkeit, einem Theater, dessen zwingende Notwendigkeit auf beiden Seiten der Rampe spürbar und wirksam wird. Das ist eine Frage der Grundauffassung vom Theater, eine Frage der Schauspielerführung und – mit Verlaub – in gewissem Sinne und in gewissen Maßen auch eine Frage der Publikumserziehung. Aber es geht auch noch darüber hinaus – es ist eine Frage der generellen Weltsicht.

FW: Ihr Ansatz und – wenn man es so nennen will – Ihr Ethos ist also nicht auf den Bühnenraum begrenzt?

RH: Diese Grenze habe ich nie gesehen in meinem Engagement für die Inhalte, und diese Grenze wollte ich immer überwinden in meiner Arbeit mit den formalen Strukturen: den Bühnenraum aufbrechen und öffnen, die Distanz zum Zuschauer überwinden – in mehrfacher Hinsicht, ja die Distanz im Bühnengeschehen selbst aufheben und den Zuschauer miteinbeziehen. Das war vor allem auch das formale Grundanliegen meiner Arbeit als Regisseur. Diese Grundhaltung ist das Ergebnis meiner Erfahrungen und Prägungen durch die zentralen Figuren der (deutschsprachigen) Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und von denen ich so viel lernen und mitnehmen konnte: Brecht, Gründgens, Strehler – neben den auch wertvollen Begegnungen mit geschätzten Kollegen wie etwa Jürgen Prochnow oder Cornelia Froboess.

FW: Ein wichtiger Aspekt ist also für Sie die „Verortung“ der dramatischen Präsentation und die räumliche Gliederung, wenn ich das recht verstehe.

RH: Ja, eine zentrale Frage ist stets: Wie transportiere ich das vorliegende Thema durch den Raum? Von der Rampe – durch den Raum – in die Leere, in das Vakuum, das zu füllen ist; dann ist im Idealfall ein Sog zu spüren, den ich sichtbar und deutlich machen will. Den Zuschauer durch das Miteinbeziehen direkt anzusprechen und als Gegenüber für das Bühnengeschehen ernst zu nehmen, das war immer mein Ziel. Generell muss ich selbstkritisch zugestehen: Einiges ist mir gelungen, aber nicht alles. Die Bemühung jedoch war immer da, das Anliegen war immer lebendig.

FW: Zum zweiten großen Aspekt: Wie sehen und verstehen Sie in Ihrer Funktion als Regisseur Ihre Arbeit mit den Schauspielern?

RH: Die Schauspielerführung ist in meinen Augen eine primär pädagogische Aufgabe. Als Regisseur muss ich die jeweils spezielle Sensibilität des Akteurs suchen und finden, und auf dieser Ebene gilt es dann, den Schauspieler bzw. die Schauspielerin herauszufordern – bis an das Limit dessen, was aus der jeweiligen Person herauszuholen ist. Nein, sogar über dieses Limit hinaus den Schauspieler weiterzuführen, über den Punkt hinaus, an dem er sich gemütlich und behaglich und sicher eingerichtet hat, das sehe ich als meine Aufgabe als Regisseur.

FW: Das klingt nach einem spannungsträchtigen Arbeitsfeld. Lauern da nicht auch gewisse Gefahren?

RH: Ja, das ist in gewissem Sinne durchaus gefährlich. Aber es liegt dabei natürlich in der Verantwortung des Regisseurs, den Schauspieler nicht zu überfordern. Er muss ihm Halt geben bei diesem wagemutigen Gang auf unsicherem Grund – das ist die Aufgabe: Halt geben und weiterführen! Und im Idealfall sollten die Schauspieler in einer solchen Zusammenarbeit wissbegierig und experimentierfreudig sein. So können packende und wertvolle Schauspiel-Ergebnisse erzielt werden – wertvoll für den Akteur wie für den Zuschauer. Und natürlich auch wertvoll für den künstlerischen Ansatz des Regisseurs und das inhaltliche Anliegen des Autors.

FW: Auch im Umgang mit den Schauspielern haben Sie von den drei großen Theater-Meistern, die Sie genannt haben, gelernt?

RH: Selbstverständlich! Aber auf durchaus sehr unterschiedliche Weise. Wobei ich denke, dass der Arbeitsumgang mit den Schauspielern nicht wie der von Strehler sein sollte, der als Dompteur seine Schauspieler „dressierte“, die er sozusagen durch brennende Reifen springen ließ und oft bis an den Rand der Verzweiflung brachte mit seiner höchst eigenwilligen Forderung: „Entweder ihr tut, was ich sage, oder ihr tut gar nichts!“ Der Umgang mit den Schauspielern sollte meines Erachtens vielmehr wie der von Brecht sein, der die Schauspieler angesprochen hat mit der Erwartung, eine Resonanz von ihnen zu erfahren. Die Arbeit auf der Bühne darf nie verkrampfen – Theater muss Spaß machen. Auf allen Seiten!

FW: Sie haben jetzt lange Jahre als Theaterschauspieler und zuletzt nun noch als Sprecher und Rezitator auf der Bühne gestanden, waren aber auch seit ihrer Anfangszeit ab 1953 auf der „anderen Seite“ des dramatischen Produktionsprozesses tätig, zuerst als junger Regie-Assistent bei Brecht, und haben später selbst viele eigene Inszenierungen als Regisseur gestaltet und verantwortet – wenn ich mich an die zurückliegenden Gespräche mit Ihnen richtig erinnere, waren es in 65 Jahren über 300 Bühnenrollen, mehr als 45 Inszenierungen und rund 30 Film- und Fernsehrollen. Sehen Sie sich als Schauspieler wie als Regisseur denselben Forderungen verpflichtet, denselben ästhetischen wie konzeptionellen Grundlagen und Ansätzen?

RH: Ja, das sehe ich tatsächlich. Als Schauspieler gilt es meiner Meinung nach immer, die rationale Kontrolle über das zu bewahren, was ich auf der Bühne tue, gestalte und auslöse. Ich kann das Publikum zum Weinen bringen und kann (oder muss?) auch das gleiche Gefühl durchleben – aber ich darf mich nie darin verlieren. Das ist die große, hauptsächliche Lehre, die ich von Brecht und über ihn von Stanislawski übernommen habe.

Letztlich haben alle Erfahrungen und Prägungen, die ich mitgebracht habe, mein Theater- und Weltbild beeinflusst und meiner Auffassung von angemessenem und engagiertem Theaterschaffen die spezielle, durchaus eigenwillige Färbung gegeben – von meinem familiären Umfeld mit den bemerkenswerten, ja außergewöhnlichen Geschichten meiner Geschwister und Eltern, vom politischen Erlebnis des geteilten Deutschlands und der frühen Übersiedlung von Ost nach West bis hin zur gesamtbundesdeutschen Gegenwart; von meiner klassisch fundierten Theaterausbildung bis hin zu den Berührungen mit dem Medium Musik und der Freundschaft mit dem großen Germanisten Hans Mayer; vom Ringen mit den Gegebenheiten und Zwängen auf deutschen Provinzbühnen bis hin zur Weltläufigkeit der Salzburger Festspiele; von meinen Fluchten und Aufenthalten in Mexiko und den USA bis hin zur Zusammenarbeit mit den Theaterlegenden Brecht, Gründgens und Strehler.

Der Sog in die Vergangenheit

1932 begann der dunkelste Abschnitt in der Geschichte Deutschlands. Die politischen Verhältnisse gerieten immer mehr ins Wanken und waren von Unruhen auf Straßen und Plätzen begleitet. Unschuldige Menschen wurden Opfer von Anschlägen und Verhaftungen. Von einer Stabilisierung der politischen Lage konnte keine Rede sein. Deutschland versank in einem Tal der Hoffnungslosigkeit.

Einschulung mit 5 Jahren

Das war die Zeit, in der ich in Leipzig mit 4830 g das Licht der Welt erblickte. Man glaubte an Zwillinge. Wenn nicht, dann sollte es wenigstens ein Mädchen sein. Aber nein, es war ein Junge.

Später sagte man, ich sei als Kind sehr ängstlich gewesen, auch von einem sensiblen Jungen war oft die Rede.

Meine Schulklasse, zweiter von links

1933 berief Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Damit war der totalitäre Führerstaat errichtet und nichts hielt das Naziregime davon ab, Deutschland ins Unglück zu stürzen. Es begann eine Epoche, die von Rassenideologien, Furcht und Ungerechtigkeit geprägt wurde.

Ähnliche politische Systeme der Gewaltausübung waren schon seit Jahrhunderten in den verschiedenen Kolonialgebieten der Welt die Regel. Als mein Vater Ende des 19. Jahrhunderts als Maschinenbauingenieur die Position des Betriebsleiters bei der Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft in Deutsch-Kamerun übernahm, herrschten dort bereits Verwaltungsgesetze und Regularien mit Gewaltfunktionen, aus denen Verfolgung und Qualen mit Todesfolgen resultierten.

Nach seinem fünfjährigen Aufenthalt in Afrika und seiner Rückkehr Anfang des 20. Jahrhunderts erzählte mein Vater seiner Familie wie folgt von seinen Eindrücken:

„Sitten und Gebräuche müssen in Kamerun respektiert werden. Ein Beispiel dafür ist die Peitschenstrafe. Die im Gesetzbuch festgelegten Bestimmungen ergeben auch weitere Befugnisse: Jeder Herr kann in seinem Hause nach Belieben handeln. Es ist nötig zu leiden, um Achtung zu genießen. Bei der Kettenstrafe tragen acht Männer je einen Ring um den Hals, durch dessen Schlaufen eine Kette gezogen ist, sodass von Mann zu Mann ein Meter Abstand bleibt. Damit können die Sträflinge stundenlang im Freien gut abgesichert in einer Reihe neben- oder auch hintereinander gehen und arbeiten.“

In einem sehr nachdenklichen Ton fügte mein Vater hinzu: „Die meisten der prachtvollen Straßen Kameruns sind von Sklaven und Sträflingen geschaffen – aus dem Handgelenk der Peitsche, oder wie man sarkastisch sagte, in der Form der Abhängigkeit.“

Er betonte immer wieder, dass er die menschenverachtenden Gesetze nicht akzeptierte: „Ich hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Wünsche der Schwarzen. Wie hätte ich anders mit den Arbeitern der Eingeborenen umgehen können, als ihnen Mitgefühl und Anerkennung zu zeigen. Rassenunterdrückung befestigt in keiner Weise das Zutrauen.“ Seine Wertschätzung für die schwarze Bevölkerung stieß jedoch in der weißen Bevölkerung auf taube Ohren.

An dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass noch heute im 21. Jahrhundert Prügelstrafen und Steinigungen in verschiedenen Ländern der Welt ihre Gültigkeit haben. Und was die Rassentrennung betrifft: Sie ist zwar nicht mehr gefragt, dafür erhält der Status Rassismus seine volle Aktualität wieder.

Nach meines Vaters Rückkehr aus Deutsch-Kamerun war seine Willensstärke jedoch ungebrochen. Er hatte auch kein banges Gefühl, trotz geheimer Kriegsvorbereitungen in Deutschland die Firma Emil Göbel in Leipzig, die im Metallprägeverfahren Druck- und Graveurarbeiten herstellte, zu übernehmen.

Das war auch die Zeit, in der vielerorts konspirative Wohnungen entstanden, in denen sich politische Gegner der Diktatur Adolf Hitlers trafen – ein höchst gefährliches Unterfangen, bei dem es immer wieder hieß: „Der Feind hört mit!“ Kein Jota hielt dieses System davon ab, den Verrat mit der Todesstrafe zu belohnen.