Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neues Leben

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Pari wird im Körper eines Jungen geboren. Schon früh spürt sie, dass sie anders ist. Nach der Flucht aus dem Iran in die Niederlande wächst sie in Flüchtlingsheimen auf, muss sich nicht nur in der neuen Kultur zurechtfinden, sondern auch mit dem ihr fremden Körper auseinandersetzen. Unentwegt testet sie Grenzen aus, eckt an, ist auf der Suche nach Identität. Als Mann will sie niemals leben, das weiß sie. Doch der Weg zum Frausein ist lang und beschwerlich. Pari geht ihn�– und kommt an: selbstbestimmt, glücklich und mit ganzem Herzen Frau.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Fotos stammen aus dem Privatarchiv Roehi.

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte wurden im Buch einige Namen geändert.

ISBN eBook 978-3-355-50036-4

ISBN Print 978-3-355-01851-7

© 2016 Verlag Neues Leben, Berlin

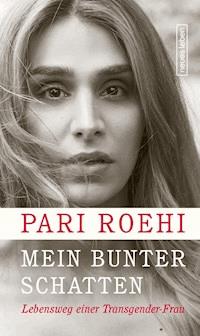

Umschlaggestaltung: Verlag, unter Verwendung eines Fotos von Robertina Jeno

Die Bücher des Verlags Neues Leben erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

www.eulenspiegel.com

Über das Buch

Par spielt mit Puppen, bestaunt die Mädchen in ihren Kleidern, sitzt am liebsten am Schminktisch der Mutter – doch er ist ein Junge. Im Iran wächst er im Überfluss auf, doch als er vier Jahre alt ist, flüchtet die Mutter allein mit ihren Kindern in die Niederlande. Alles lässt sie hinter sich. In Notunterkünften und einfachen Verhältnissen muss Par früh erwachsen werden. Immer wieder eckt er an, testet Grenzen aus. Als androgynes Mischwesen stürzt er sich in das wilde Amsterdamer Nachtleben, zieht zu Hause aus und beginnt, für internationale Nachwuchsdesigner zu modeln. Nebenbei besucht er regelmäßig die psychologische Beratung des Transgender-Zentrums, und ihm wird immer klarer, dass er nie als Mann leben möchte, sondern dass er ein Mädchen ist, genau wie seine Freundinnen. Mit neunzehn schließlich wird er durch eine Operation auch körperlich zur Frau. Par ist nun Pari. Und sie ist bei sich angekommen.

Über die Autorinnen

Pari Roehi, geboren 1989, wuchs im Iran und in den Niederlanden auf. Nach dem Abitur arbeitete sie als Model, als Hostess im »Jimmy Woo«, als Performance-Künstlerin und Moderatorin. 2008 ließ sie eine geschlechtsangleichende Operation zur Frau vornehmen. Heute lebt sie in Berlin, spricht sechs Sprachen, ist ein YouTube-Star und engagiert sich für Kinder mit Trangender-Identität.

Friederike Brost, geboren 1971, studierte Journalistik und arbeitete als Autorin u.a. für »Bild«, »Freundin« und »Hamburger Abendblatt«. Als TV-Redakteurin und Producerin realisiert sie bis heute zahlreiche Beiträge für »Stern TV«. Sie lebt in Köln.

Unter Mitarbeit von Friederike Brost

Inhalt

Prolog

Das weiße Kleid

Die Flucht

Wo bin ich hier

Die grünen Haare

Die Frage

Ein Vampir in High Heels

Im Spiegel

Berlin

Epilog

Prolog

Wenn ich Leuten meine Geschichte erzähle, denken sie oft, ich sei am Tag meiner Operation zur Frau geworden. Als wäre ich nur eine Hülle, ein Auto oder so, das man von Blau auf Rot umlackiert. Dabei ist es mein ganzes Leben, das mich zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin. Niemand wird durch chirurgische Eingriffe zu einem anderen Menschen, auch wenn man sich das manchmal wünscht. Zuerst muss man wissen, wer man ist.

Ich bin im Körper eines Jungen geboren, aber ich habe mich immer weiblich gefühlt. Mit fünfzehn lackierte ich meine Nägel, weil ich es toll fand, mich schön zu machen. Meine Genitalien haben nichts damit zu tun, ob ich mich als Mann oder als Frau empfinde.

Trotzdem war der Tag meiner Operation so wichtig für mich wie kaum etwas vorher. Ich hatte lange darauf gewartet. Über fünf Jahre war ich jeden Monat allein zu den Psychologen der Transgender-Klinik gefahren, eine Stunde mit der Bahn von Bilthoven bis Amsterdam. Meine Mutter hatte einfach keine Zeit dafür, und überhaupt war sie der Meinung, wir Kinder müssten uns selbst um das kümmern, was wir erreichen wollen.

Mich trieb der tiefe und feste Wunsch, dass die Ärzte meinen Körper verändern, damit ich endlich auch im Spiegel die Person sehen konnte, die ich in meinem Inneren längst war.

Mit neunzehn Jahren also lag ich in einem Krankenhausbett und wartete auf den Eingriff. Ein paar Monate vorher hatte ich mit den Drogen Schluss gemacht, aufgehört zu trinken – es gab ja ein großes Ziel in meinem Leben.

Schwierige Jahre lagen hinter mir, in denen mich Mitschüler täglich als schwule Sau beschimpft hatten und mein Stiefvater mich mit Schlägen traktierte. Mit fünfzehn verließ ich zum ersten Mal mein Elternhaus und ging im Partydschungel von Amsterdam fast unter. Ich versuchte, als Frau zu leben, und blieb doch in den Augen vieler Männer nur ein Freak. Ich war ihr dunkles Geheimnis, aber keine Partnerin, die man seinen Freunden vorstellt. Immer wieder gab es Kerle, die mir überhaupt keinen Respekt entgegenbrachten. Die mich benutzten und mit denen ich Begegnungen erlebte, nach denen ich mich einfach nur wertlos, ausgenutzt und leer fühlte. Es ging ihnen gar nicht um mich, sondern nur um ihre eigenen Fantasien.

Heute bin ich für alles dankbar, was ich erlebt habe. Eine Transgender-Frau zu sein lässt mich Dinge sehen, die anderen verborgen bleiben.

Ich wünsche mir, dass dieses Buch jungen und älteren Menschen die Augen öffnet für das, was mir passiert ist. Ich wünsche mir Toleranz und Offenheit für eine neue Generation. Und ich wünsche mir, dass jeder, der in seinem Leben durch Krisen egal welcher Art gehen muss, immer jemanden findet, der ihm oder ihr sagt: Verlier nicht die Hoffnung. Niemals.

Das weiße Kleid

Manchmal denkst du, du hast es selbst in der Hand, wer du bist und wer du sein wirst. Irgendwann realisierst du jedoch, dass du immer etwas von deinen Eltern in dir trägst, ob du willst oder nicht. Deshalb beginne ich meine Erzählung in der Zeit, als die beiden Menschen zusammenkamen, die mich zehn Jahre später in die Welt setzen würden.

Es war 1979 und der Iran ein modernes Land, in dem Frauen Miniröcke tragen und Richterin werden durften. Bald sollte die Revolution alles ändern, aber noch war davon nichts zu spüren.

Meine Mutter heißt Kobra, das ist persischund bedeutet »die Größte«. Sie hat zwei ältere Brüder und Schwestern und war eine wirklich schöne junge Frau mit dichten schwarzen Locken und ganz heller Schneewittchenhaut. Mit neunzehn Jahren studierte sie an der Universität von Rascht Ökonomie.

»Ich saß in einem goldenen Käfig«, sagt Mama, wenn sie mir von dieser Zeit erzählt. Ihre Eltern waren konservativ, religiös, ultrastreng, sie hatten viel Geld und kontrollierten genau, was ihre Töchter taten. »Wir Mädchen durften uns nur an drei Orten aufhalten: zu Hause, auf dem Markt – oder an der Universität.« Wenn sie das Haus verließ, musste sie ein Kopftuch tragen. »Als junges Mädchen fand ich das furchtbar, aber Vater hat darauf bestanden, denn er legte Wert auf Tradition. Dabei sah man damals überall auf den Straßen neueste Mode und geschminkte Frauen. Sobald ich also um die erste Ecke gebogen war, nahm ich das Tuch ab, malte mir die Lippen an und fühlte mich frei wie die anderen Mädchen.«

Wenn Mama von sich in früheren Jahren erzählt, erkenne ich darin sofort Züge von mir selbst wieder. Wir teilen zum Beispiel das Interesse für Mode; vor allem aber sind wir uns wohl ziemlich ähnlich, wenn es um die Eigenwilligkeit geht.

Einmal sah mein Großvater, wie sie ohne Kopftuch die Straße entlanglief. Er hielt mit dem Auto neben ihr. »Ich habe dir das Tuch nicht gekauft, damit du deine Bücher damit abstaubst!«, rief er und sah sie streng an, was Mama nicht weiter beeindruckte.

»Das entscheide ich selbst. Es ist deine Religion, nicht meine«, erwiderte sie, streckte trotzig das Kinn vor und akzeptierte wortlos den Hausarrest, den er ihr aufbrummte. Auch darin sind wir uns ähnlich – statt zu gehorchen, nehmen wir unangenehme Konsequenzen in Kauf.

Eigentlich träumte Mama davon, Stewardess zu werden. Sie wollte einen modernen Beruf ausüben und in der Welt herumkommen. Die meisten jungen Leute lebten damals wie Europäer, gingen aus und tanzten in Discos.

In dieser Zeit kam mein Vater Reza nach Rascht. Er war zweiundzwanzig Jahre alt und stammte aus einfachen Verhältnissen, hatte sich aber beim Militär hochgearbeitet. Und er wollte eine Frau. Mein Großvater war bekannt in der Stadt, und Reza hörte, dass er schöne Töchter hätte – die jüngste aber sei die hübscheste. Er sprach bei meinem Großvater vor, und es wurde ein Treffen arrangiert. Hätten meine Eltern je versucht, ohne mein Zutun einen Mann für mich auszusuchen, ich hätte sie zum Teufel geschickt! Im Iran aber war es damals üblich, dass Ehen von Eltern und Verwandten organisiert wurden, gerade in religiösen, traditionsbewussten Familien. Immerhin war mein Großvater so fortschrittlich, es letztlich seiner Tochter zu überlassen, ob sie Ja zu diesem Mann sagte.

Das erste Treffen meiner Eltern muss völlig unromantisch gewesen sein. »Reza und ich saßen uns an einem riesigen Holztisch im Haus meiner Eltern gegenüber. Miteinander geredet haben wir kaum. Aber er sah mich immer wieder an und versuchte, seine Hände ruhig zu halten«, erzählt Mama. »Er hatte braune Locken und so ein hübsches Gesicht. Dein Vater war wirklich ein gut aussehender Mann, Pari.«

Reza sprach von Reisen nach Amerika und Europa, die das Militär ihm ermöglichen würde. Damals dachte Mama, mit ihm würde sie die ganze Welt entdecken. Sie wollte weg aus der Enge ihres Elternhauses.

Sie sahen sich wieder, immer im Haus der Verwandten, und begannen zu flirten. Das sei aufregend gewesen und habe sich erwachsen angefühlt, sagt Mama. Meinem Onkel Hassan gefiel Reza allerdings nicht. »Der ist kein guter Mann, warte auf einen besseren!«, riet er seiner kleinen Schwester. Aber Mama war schon total verliebt in Reza, himmelte ihn durch eine rosarote Brille an, und zwei Monate später heirateten sie. Sie gab ihr Studium auf – und einem Zweiundzwanzigjährigen, mit dem sie noch keine Minute allein gewesen war, ihr Jawort.

Ihre Hochzeit feiern Kobra und Reza (m. v.) schon bald nach ihrem Kennenlernen 1979 im iranischen Rascht. Beim Tanz mit seiner frisch angetrauten Ehefrau flirtet er mit einer anderen

Mama hat ein Foto von ihrer Hochzeit aufgehoben. Als ich es zum ersten Mal sehe, fällt mir sofort auf, wie böse sie guckt. »Dein Vater zwinkerte einer anderen zu, während er mit mir einen Tango tanzte«, erklärt sie ihren Gesichtsausdruck. »Alle hatten mich davor gewarnt, Nahid, dieses Flittchen, einzuladen«, seufzt Mama. »Diese Frau kannte keine Grenzen. Dauernd nahm sie Männer mit nach Hause, und alle redeten darüber. Die hat gemacht, was sie wollte.«

»Warum hast du sie denn dann eingeladen?«, frage ich.

»Ich wäre gern mehr so gewesen wie sie, verstehst du? Auch ich hätte manchmal gern so viele Freiheiten gehabt.«

Nahid war die erste Frau, auf die meine Mutter eifersüchtig war. Aber damals war ihr noch nicht klar, in welchem Ausmaß mein Vater es genoss, andere Frauen zu verführen.

Meine Eltern lebten nach ihrer Heirat in einer großzügigen Wohnung mit teuren Möbeln, hatten Geld und waren gesellschaftlich angesehen. In den ersten Jahren ihrer Ehe wurde der Iran zur islamischen Republik. Das Leben veränderte sich, alle Frauen trugen nun in der Öffentlichkeit Kopftücher. Der erste Golfkrieg brach aus, und mein Vater machte eine rasante Karriere bei der Marine. Er war kein einfacher Soldat, sondern ein Planer, ein Architekt des Krieges. Zu den Kriegsschauplätzen fuhr er nur, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ein einziges Mal geriet er in Gefahr, als er mitten unter den Soldaten stand. Er sollte Wache halten, musste pinkeln und ließ sich von einem Kameraden ablösen. Als er zurückkam, war der Mann tot. Erschossen von den Irakern. Auch später ist er aus Situationen heil herausgekommen, die ihn eigentlich das Leben hätten kosten können.

Meine Eltern wünschten sich schon länger ein Kind, aber im Krieg wollte meine Mutter nicht schwanger werden. Sie half zwei Jahre freiwillig im Krankenhaus, schnitt den Verwundeten Kugeln aus dem Leib und hielt den Soldaten, die Albträume vom Krieg hatten, die Hand.

»Mein Kittel war morgens weiß und abends rot vor Blut«, erzählt sie.

Erst nach sechs Jahren Ehe, kurz vor Kriegsende, wurde mein Bruder geboren. Meine Eltern nannten ihn Pedram, »der Erfolgreiche«. Er war ein zufriedenes Baby, das meine Mutter sehr glücklich machte. Die drei hätten eine richtige Familie sein können, doch mein Vater drückte sich vor dem Leben mit Frau und Kind, so oft es ging. Er wollte raus, zu anderen Frauen, auf Partys. Er wollte immer mehr, von allem. Vielleicht ist das etwas, was ich von ihm geerbt habe.

Mama hörte wirklich beunruhigende Geschichten über Reza. Mal erzählte eine Freundin, mal eine von ihren Schwestern, wie sie ihn im Haus dieser oder jener Frau hatten verschwinden sehen. Mama wusste genau, wie charmant er sein konnte. Wie kleine Tropfen Gift brachten die Gerüchte Misstrauen und Eifersucht mit sich.

»Ich wusste einfach nicht mehr, ob ich ihm vertrauen kann«, sagt meine Mutter, »deshalb habe ich angefangen, ihn genau zu beobachten, wenn wir zusammen ausgingen.« Auf einer Dinnerparty sah sie dann, wie er einer Frau am Tisch lange und tief in die Augen blickte, viel länger als angebracht. Und als die andere sich zur Seite drehte, sah Mama etwas zwischen ihren Haaren hervorblitzen. Es war ein eleganter, goldgefasster Perlenohrring. Die lächelnde junge Frau da am Tisch trug genau den gleichen Schmuck, den Reza ihr vor einer Woche geschenkt hatte. Sie kam ins Grübeln: Hatte er der Fremden die Ohrringe geschenkt? Waren die beiden ein Liebespaar?

Irgendwo zwischen ihrem Hirn und ihrem Herzen wusste sie, dass ihrem Mann eine einzige Frau niemals genug sein würde.Aber sie konnte nicht mehr zurück. Eine Ehe im Iran ist für immer, bis einer von beiden stirbt. Und eine Scheidung zerstört alles: die Familie, den Ruf, die Ehre.

Eines Abends, als Mama dabei war, das Essen vorzubereiten, nahm Reza die Autoschlüssel.

»Wo gehst du hin?«, rief sie ihm nach. »Ich muss noch die Einkäufe aus dem Wagen holen!« Er murmelte etwas von Problemen bei der Arbeit und sah sie nicht einmal an. Sie glaubte ihm nicht und lief ihm misstrauisch auf die Straße hinterher. Reza saß schon im Auto, als sie die hintere Tür öffnete, um das Gemüse vom Rücksitz zu holen. »Wo fährst du hin?«, schrie sie dabei wütend. Mein Vater stieg aus. »Das geht dich nichts an, Schlampe«, sagte er kalt, und bevor Mama sich aufrichten konnte, schlug er ihr mit einem kurzen, festen Stoß die Autotür gegen den Kopf. Die metallische Kante traf ihre Stirn. Sie fühlte, wie das Blut ihr Gesicht hinunterlief. Er fuhr weg, während sie mit der Hand versuchte, die Blutung zu verstecken. Niemand sollte sehen, was passiert war, vor allem nicht ihr kleiner Sohn.

Am nächsten Tag redete sie mit ihren Schwestern und ihrer Mutter darüber, was ihr Mann ihr angetan hatte. Sie wollte sich scheiden lassen, doch ihre Mutter rief aufgebracht: »Das kannst du nicht tun, Kobra, denk an die Schande! Du zerstörst nicht nur dein Leben, sondern auch unseres!« Also blieb sie. Das ist der Respekt, den wir Perser vor der Familie haben.

Noch ein Kind wollte Mama auf keinen Fall haben. Reza aber drängelte: »Pedram soll nicht als Einzelkind aufwachsen, er braucht ein Geschwisterchen.«

»Wenn du noch ein Kind bekommst«, meinte meine Großmutter, »wird es sicher besser. Er wird sich ändern.«

Mama wollte daran glauben und gab schließlich nach. Das war mein Glück.

Es war ein warmer Nachmittag, als ihr in einer teuren Privatklinik der Bauch aufgeschnitten wurde, um mich auf die Welt zu holen. Während bei der Geburt meines Bruders alles prima gelaufen war, gab es diesmal ein mittleres Drama. Der Arzt verpasste ihr eine falsche Spritze, so dass sie fast gestorben wäre. Eigentlich wäre es mir lieber gewesen, Mama hätte mir das nie erzählt. Kein Kind hört gern, dass es seine Mutter fast umgebracht hat. Es schien nicht einfach mit mir zu sein, vom ersten Tag an.

Es war der 10. April 1989. Ich wurde als Parham Robabe geboren, was »schimmernder Mond« bedeutet, in Rascht, wo meine Eltern nach einigen Umzügen wieder gelandet waren. Die Stadt hat heute weit über eine halbe Million Einwohner und liegt im Norden des Iran zwischen Kaspischem Meer und Elburs-Gebirge. Das Klima ist viel milder als im Rest des Landes.

»Du hast wie am Spieß gebrüllt, wenn du Hunger hattest«, erzählt Mama. »Eigentlich hast du immer sehr laut und ausdauernd geschrien. Du warst ein schlimmes Baby, ehrlich!«, stöhnt sie noch heute.

Mama nahm Pedram und mich oft mit zum Einkaufen. Das fanden wir großartig. Auf iranischen Märkten gibt es alles: Obst, Gemüse und Fleisch, auch Spielsachen und unglaubliche Mengen von Süßigkeiten. Ich war verrückt danach. Da gab es so eine Schokoladencreme aus der Tube, die ich besonders liebte. Das süße Zeug hieß »Cinderella« und klebte auf angenehme Weise die Zunge am Gaumen fest. Wann immer ich es haben wollte – ich bekam es.

»Einkaufen mit dir war die Hölle«, erinnert sich Mama. »Du wolltest wirklich immer das Größte und Teuerste haben.«

Natürlich wollte ich das – ich war ja ziemlich verwöhnt. Kleinkinder werden im Iran unglaublich verhätschelt, und zwar von der ganzen Familie, von Eltern, Tanten und Großeltern. Und wir hatten immer für alles genug Geld. Ich besaß massenhaft Spielsachen. Wenn ich eine neue Barbie haben wollte, bekam ich sie. Mama freute sich, wenn sie sah, wie viel Spaß es mir machte, die Puppen an- und auszuziehen. Es störte sie überhaupt nicht, dass ich Mädchenspielzeug liebte. Hauptsache, sie hatte ein zufriedenes Kind.

Dass manchen Leuten nicht egal war, ob ich mich wie ein Mädchen verhielt oder eher wie ein Junge, wurde mir erst im Kindergarten klar. Damals lebten wir gerade in Sirjan, im Süden des Iran. Viele Araber wohnten hier. Die Frauen trugen traditionelle Kleidung und einen Kopfschleier mit einer spitzen Goldmaske, hinter der man nur die Augen sieht. Ein wunderschöner Schmuck. Ich weiß noch, dass mich Mama immer warnte: »Wenn du böse bist, holen sie dich«, aber ich hatte niemals Angst vor den geheimnisvollen Goldfrauen.

Am ersten Tag in meinem neuen Kindergarten durften wir Kleinen miteinander spielen, während die Mütter Tee tranken und quatschten. Ich hatte eine weite Jeans mit einem bunten Schmetterling an, dazu einen hellgelben Pulli. Mama steckte mich nie in typische Jungsklamotten. Am zweiten Tag aber sollte ich ein steifes Hemd mit Krawatte und eine kratzige schwarze Hose tragen. Das war die vorgeschriebene Uniform. Doch wozu sollte dieses Stoffding am Hals gut sein? Es war viel zu warm und würgte mich.

Das unbequeme, hässliche Zeug fand ich furchtbar. Sobald meine Mutter gegangen war, nahm ich einem jüngeren Mädchen kurzerhand die Strumpfhose weg und zog sie an. Der Stoff war herrlich weich auf meiner Haut, es fühlte sich wirklich angenehm an. Doch plötzlich packte mich die Erzieherin am Arm und steckte mich schimpfend wieder in die Uniform. Danach musste ich draußen vor der Tür auf einem Schemel sitzen. Sie rief meine Mutter an.

Weinend wartete ich. Ich hatte keine Ahnung, was ich falsch gemacht hatte. Ich fand es wahnsinnig ungerecht, dass ich so streng behandelt worden war, und verstand nicht, was so schlimm daran sein sollte, die Anziehsachen zu tauschen. Als Mama kam, schrie sie die Frau vom Kindergarten an, die noch lauter zurückkeifte. Ich hielt mir die Ohren zu. Dann nahm mich Mama endlich in den Arm, und wir gingen zum Auto. Ich war wirklich froh, aus dieser komischen Anstalt wegzukommen.

Als mein Vater hörte, was passiert war, bekam er ein richtig rotes Gesicht. »So geht das nicht, nicht mit meinem Kind!«, schimpfte er, verzog sich in sein Arbeitszimmer und tätigte einige Anrufe. Am nächsten Tag kam uns zu Ohren, dass in der Einrichtung Strom und Wasser abgestellt worden waren. Offensichtlich reichte der Einfluss meines Vaters als Militär sehr weit. Einige Zeit später musste der Kindergarten sogar schließen. Ich ging nie wieder dorthin.

Im Sommer, als die Hitze unerträglich wurde, reiste meine Mutter mit uns Kindern für drei Monate nach Teheran zu ihrer Schwester Zahra. Die Ferien im Haus meiner Tante waren voller Leben. Sie hatte vier Kinder, die alle älter waren als wir, und mit uns spielten und herumtobten. Zahra besaß ein kleines knallrotes Auto. Ich liebte es, wenn wir damit zum Markt fuhren. Auf der Rückbank quetschten sich mehrere Kinder nebeneinander, und vorne plauderte und lachte meine Mutter mit ihrer Schwester.

Während wir in Teheran schöne Ausflüge machten, nutzte mein Vater unsere Abwesenheit, um in Ruhe seine Affären zu pflegen. Es macht mich traurig, wenn ich mir vorstelle, wie er meine Mutter betrogen hat. Sie hatten gemeinsam Kinder, und er trat das alles mit Füßen.

Als wir nach Hause zurückkamen, war es für Mama schlimmer als je zuvor. Mein Vater ging einfach weg, wann es ihm passte, und sie saß zu Hause, quälte sich mit ihren Fantasien und wartete.

Ich frage mich heute, ob Reza wohl gedacht hat, es sei sein Recht, sich so zu verhalten. Und was ihn dazu gebracht hat, Mama derart schlecht zu behandeln. Ob es der Druck war, den er als Marineoffizier gespürt haben muss? Diese Fragen konnte ich ihm leider nie stellen. Doch auch wenn er sich als Ehemann ungerecht verhielt, war er nett zu uns Kindern und hat uns nie geschlagen.

Ich war noch keine drei Jahre alt, als sich Mama zum ersten Mal entschloss, meinen Vater zu verlassen. Zufällig hörte sie, wie er mit einer Frau telefonierte und der unbekannten Geliebten versprach, ihr dieselbe Kette zu kaufen wie seiner Frau. Mama dachte an die Ohrringe auf der Dinnerparty. Das Telefonat bestätigte, was sie sowieso schon längst vermutet hatte: Auch die Fremde mit dem Ohrschmuck war eine Geliebte meines Vaters gewesen.

Einerseits wollte sie weg von ihm, andererseits wusste sie, dass das nicht so einfach war. Sie würde uns nicht mitnehmen können. So ist die Rechtsprechung im Iran: Verlässt eine Frau ihren Mann, bleiben die Kinder bei ihm. Für Mama war das eine schreckliche Vorstellung. Doch als mein Vater wieder einmal mitten in der Nacht nach Hause kam, den Kragen voller Lippenstift, fuhr sie ihn an: »Wo warst du schon wieder?«

»Das geht dich gar nichts an!«, schrie er zurück.

»Ich weiß genau, was du getan hast, gib es doch wenigstens zu!«

Zwischen den beiden entbrannte ein Riesenstreit. Es ging sehr laut und sehr heftig zu. Dieses Mal schlug er sie zwar nicht, aber am nächsten Morgen hatte sie ihren Entschluss gefasst. Sie rief ihn im Büro an und fragte, wann er nach Hause käme. Sie tat so, als wäre der Streit vom letzten Abend vergessen.

»Heute komme ich früh, so gegen fünf Uhr«, sagte mein Vater.

Mama packte einen kleinen Koffer, machte uns Kindern wie jeden Tag Frühstück, brachte meinen Bruder zur Vorschule und spielte dann zu Hause mit mir. Es gab früh Abendessen. Sie sagte der Nanny, sie solle uns schon die Pyjamas anziehen, und verabschiedete sich. »Ich gehe noch mal los. Ich kaufe einen Tisch.« Sanft streichelte sie mir über den Kopf. Während wir mit der Nanny spielten, schlich sie in den Garten und versteckte sich hinter einem Baum. Dort wartete sie, bis sie meinen Vater ins Haus gehen sah. Sobald sie wusste, dass wir in seiner Obhut waren, nahm sie ihren Koffer und floh zu ihrer Schwester nach Teheran.

Heute weiß ich, warum ich so oft Angst habe, dass mich Menschen, die mir viel bedeuten, verlassen könnten. Wie Mama, die doch nur einkaufen gehen wollte und dann nicht wiederkam. Wie sollte ein kleines Kind das verstehen, das von der Verzweiflung einer unglücklichen Ehefrau nichts wusste, sie höchstens erahnen konnte?

Der Verlust unserer Mutter traf Pedram und mich plötzlich, schmerzhaft und unvorbereitet. Mama war die allerwichtigste Person für uns; ein Leben ohne sie lag vollkommen außerhalb unserer Vorstellungskraft. Es gab niemanden, der uns erklären wollte, warum sie nicht zurückkam. In den ersten Tagen dachte ich noch, sie würde ganz bestimmt gleich zur Tür hereinkommen, wie immer, wenn sie mal kurz weg gewesen war. Aber Wochen und Monate vergingen, in denen wir nichts von ihr hörten. Wir wussten nicht, ob wir sie jemals wiedersehen würden. Mein Bruder hatte in dieser Zeit immerzu Magenschmerzen, und ich erinnere mich noch heute an das furchtbare Gefühl des Verlassenseins, das ich damals noch nicht benennen konnte, ich war ja viel zu klein. Bis heute verstehe ich nicht, wie Mama es übers Herz gebracht hat, uns zurückzulassen.

Später erzählte sie mir, dass sie natürlich mehrfach versucht hatte, uns anzurufen. Aber unser Vater ließ sie nicht mit uns sprechen, so dass sie für uns Kinder wie ausgelöscht war.

Vermutlich stammen die Erinnerungen, die ich an konkrete Erlebnisse mit meinem Vater habe, hauptsächlich aus diesen Monaten, die wir zu dritt verbracht haben. Ich weiß noch, wie sein Rasierwasser roch. Wie er mit mir badete und ich ihn an den Haaren zog, die auf seiner Brust wuchsen. Dass er uns Kindern unsere Lieblingskekse vor unseren Atari legte, bevor er morgens zur Arbeit ging.

Nach sieben Monaten beschloss meine Mutter, zu ihrer Familie zurückzukehren. »Ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen, den mir die Trennung von euch bereitete«, sagt sie heute. Als sie an einem frühen Morgen ankam, müde und erschöpft von der langen, staubigen Fahrt aus Teheran in den Süden, schliefen wir noch. Sie setzte sich neben unsere Betten und betrachtete uns. Dann bereitete sie das Frühstück vor und weckte uns. Unsere Augen leuchteten vor Glück. Danach brachte sie meinen Bruder zur Schule und nahm mich wieder mit nach Hause. Ich klebte an ihr und wollte ihre Hand den ganzen Tag nicht loslassen.

»Bleibst du jetzt wirklich da, Mama?«, fragte ich immer und immer wieder. Ich hatte unbändige Angst, dass sie wieder verschwinden würde.

Welche Rolle mein Vater an diesem Tag spielte, weiß ich nicht. Ob er bereit war, einen neuen Anfang mit Mama zu versuchen – oder ob er damals schon zu weit weg war, gefangen in einer berauschenden Welt aus sexuellen Abenteuern, Macht und Drogen. Seit er ein junger Mann war, rauchte Reza regelmäßig Opium. Dafür konnte man im Iran mit dem Tode bestraft werden, aber das interessierte die Männer nicht, die es taten. Sie machten es zu Hause oder bei Freunden, und sie schämten sich nicht dafür. Oft hat Mama zugesehen, wie mein Vater das Opium mit wichtigen Männern des Regimes rauchte. Es war billiger als Bier, eine richtige Alltagsdroge. Man sah bei den Älteren, wie der Schnurrbart irgendwann gelb statt grau wurde.

Hin und wieder nahm mich mein Vater mit in das Haus seiner Eltern. Dort verzog er sich in einen dunklen Raum im Keller, während meine Großmutter mit mir spielte. Ich hörte, wie aus diesem geheimnisvollen Zimmer ein Geräusch kam, dessen Ursprung ich mir nicht erklären konnte. Blubbern und Pusten, ganz leise, aber auch irgendwie schön. Und ein spezieller Geruch, süßlich und schwer. Schon als Kind war ich neugierig und ging los, um zu erkunden, was mein Vater in dem verbotenen Raum Spannendes tat. Bevor ich aber die Tür öffnen konnte, schnappte Großmutter meinen Arm und zog mich zurück in die Küche.

Damals war es meinem Vater noch wichtig, dass wir Kinder nichts von seiner Sucht mitbekamen. Später wurde es ihm egal, er rauchte auch zu Hause Opium und Haschisch.

Als ich drei Jahre alt war, geschahen Dinge, die mein Leben entscheidend beeinflussen sollten. Ich entdeckte, wie glücklich es mich machte, ein Kleid zu tragen. Aber auch zwischen meinen Eltern passierten in dieser Zeit unerhörte Dinge. Mama sagt, mein Vater habe damals versucht, sie umzubringen. Sie musste wohl endgültig erkennen, dass sie ihre Zukunft nicht an der Seite dieses Mannes verbringen konnte. Eigenartigerweise erinnere ich mich aber der Monate, die für meine Mutter die schlimmste Zeit ihrer Ehe gewesen sein müssen, als einer schönen, freien, sorglosen Zeit, in der ich die Entdeckungsreise zu mir selbst begann.

Voller Neugier beschäftigte ich mich mit dem Schminktisch meiner Mutter. Er stand in ihrem Schlafzimmer. Wenn sie sich für ein Abendessen mit den Geschäftsfreunden meines Vaters zurechtmachte, versteckte ich mich hinter der Tür und beobachtete, wie sie mit weichen Pinseln und glitzernden Stiften ihr Gesicht bemalte, bis sie aussah wie eine von den Frauen in den dicken, glänzenden Modeheften.

So schön wollte ich auch sein. Als eines Tages weder die Nanny noch Mama hinschauten, schlüpfte ich durch die Tür ins Schlafzimmer und begann, mich zu schminken. Ich öffnete die Puderdose und nahm den großen Pinsel. Ich strich mir mit den weichen Haaren durch das Gesicht und musste niesen, als ich eine große Portion Puder unter die Nase tupfte. Dann nahm ich den Lippenstift und roch daran. Er duftete nach Parfüm und glitt cremig über meinen Mund. Es war ein angenehmes Gefühl. Ich hatte eine Viertelstunde allein mit Mamas Schminke, bis sie mich fand, der Mund so leuchtend wie meine Augen, weil ich mich fühlte wie eine kleine Lady. »Ich habe dich immer an meinem Schminktisch spielen lassen«, erzählt Mama. »Es war schön für mich, dich so glücklich zu sehen.«

Vermutlich habe ich es dem Vater meiner Kinderfreundin Tara zu verdanken, dass sie mir immer die Freiheit ließ, so mädchenhaft zu sein, wie ich wollte. Taras Vater war Psychologe. Er sagte immer: »Unterstütze das Kind, lass es ausprobieren, was es möchte!« Eigentlich sind wir Perser sehr diskrete und private Menschen. Deswegen ist es ein Wunder, dass Mama mit ihm so offen über mich redete. Sie sah ihn als Freund; zum Psychologen wäre sie mit mir nie gegangen. Man bespricht doch keine intimen Familienangelegenheiten mit einem Irrenarzt! In diesem Land, wo es genau ein Wort für Penis und eins für Vagina gibt und kein einziges für Sex. Wer auf Farsi über Sex reden will, muss das englische Wort benutzen, so diskret ist diese Sprache.

Tara war so alt wie ich. Einmal hatte sie ein weißes Kleid an und sah damit aus wie eine winzige Prinzessin. Ich war fasziniert von dem zarten Stoff und den Rüschen. Da setzte ich mich auf den Boden, zog Hose und Hemd aus und postierte mich vor Taras Eltern.

»Darf ich das Kleid mal anprobieren?«, bettelte ich, und Taras Mutter willigte ein.

Ich schlüpfte in das Rüschenkleid. Der Rock bewegte sich leise raschelnd um meine Beine. Er schwang bei jedem Schritt hin und her. Wunderbar! Ich fühlte mich wie wohl jedes kleine Mädchen, das sich als Prinzessin verkleidet. Für mich schien es völlig selbstverständlich, dass dieses Kleid wie für mich gemacht war. Ich war überglücklich.

Während Mama meine Wünsche zuließ, wuchs um uns herum die Ablehnung. Da waren meine Großeltern, die sagten: »Warum lasst ihr den Jungen in Mädchenkleidern rumlaufen?«, mein Vater, der Mama vorwarf: »Du treibst das Kind in etwas hinein, tu das nicht. Du musst Grenzen setzen!«, und ihre Freundin, die sie fragte: »Warum machst du das Kind zu einem Mädchen? Hier in diesem Land, wo wir Frauen keine Rechte haben?« Mama ließ sich jedoch nicht beirren und mich machen, was ich wollte.

Die Krise meiner Eltern spitzte sich zu. Mein Vater, der dem Regime sowieso nicht passte, weil er nicht bereit war, sich einen traditionellen Vollbart wachsen zu lassen, verlor seine Stelle bei der Marine. Es gab wohl ein ziemlich übles Dossier über ihn, in dem von seiner Drogensucht und seinen Frauengeschichten berichtet wurde. Die Konsequenz war die Kündigung, womit er noch glimpflich davonkam. Ehebruch wurde im Iran eigentlich mit dem Tode durch Steinigung bestraft: Männer grub man bis zur Hüfte ein und bewarf sie mit scharfen Steinen, bis sie starben. Frauen hingegen steckten nur bis zu den Knien in der Erde.

Mama erinnert sich, dass Mitra, eine Frau, mit der mein Vater ein Verhältnis gehabt hatte, erhängt wurde. Der Richter hatte sie in einem »Akt der Gnade« zu diesem milderen Tod verurteilt. Mama war von dieser brutalen Strafe zutiefst schockiert, obwohl sie selbst die Betrogene war. Sie konnte sich nie mit dem menschenverachtenden Fundamentalismus arrangieren, der das Land seit der Revolution mehr und mehr bestimmte.

Am Tag, nachdem mein Vater seine Entlassungspapiere bekommen hatte, kaufte er gegenüber der Army Base ein Gebäude und machte ein Architekturbüro daraus. Es ging ihm nicht ums Geld, davon hatte er genug, denn er hatte immer klug investiert. Aber er wollte zeigen, dass ihn niemand unterkriegen konnte.

Meine Mutter ist überzeugt davon, dass er sie in dieser Zeit gern losgeworden wäre, um frei zu sein. Nicht durch eine Trennung, die ja Schande bedeutet hätte, sondern mit anderen Mitteln.

»Komm mal mit mir aufs Dach, Kobra, ich möchte dir etwas zeigen«, sagte er eines Abends zu ihr. Es war schon stockdunkel, und als sie hochkam, sah sie, dass er ganz am Rand des flachen Daches stand. Ein Geländer gab es nicht. Mama blieb stehen. »Komm, los, komm her!«, rief mein Vater ungeduldig.

In plötzlicher Panik drehte sie sich um und rannte die Treppen hinunter. Ihrer Mutter, die gerade zu Besuch war, rief sie zu: »Er will mich umbringen! Er wollte mich vom Dach stoßen!«

Mein Vater, der ihr hinterhergelaufen war, lächelte. »Du bist total paranoid!«, sagte er und tippte sich an die Stirn.

Seit diesem Abend verhielt sich Mama noch vorsichtiger, wenn sie mit ihm zusammen war. Sie vermied es, allein mit ihm im Dunkeln auszugehen oder an einsamen Plätzen zu sein. Eines Abends, als wir spät von einem Besuch bei Verwandten zurückkamen – wir waren mit dem Auto unterwegs und fuhren über eine Wüstenstraße –, musste ich dringend pinkeln.

»Reza, halt mal eben an«, sagte Mama. Als der Wagen zum Stehen gekommen war, stieg sie aus, schloss die Beifahrertür und streckte die Hand nach der hinteren Tür aus. In diesem Moment gab mein Vater Vollgas. Wir rasten über die holperige Straße davon, während Mama in einer Staubwolke stehen blieb, mitten in der Wüstennacht, weit weg von den nächsten Häusern. Ob wir Kinder schrien, weinten oder vor Schreck verstummten, weiß ich nicht mehr. Aber irgendetwas, vielleicht sein Gewissen, brachte meinen Vater nach einer Viertelstunde rasender Fahrt dazu, umzukehren und Mama wieder aufzusammeln. Ich schmiegte mich an sie und umklammerte ganz fest ihre Hand. Obwohl ich noch so klein war, wusste ich genau, dass die Aktion meines Vaters überhaupt nicht in Ordnung gewesen war.

Mama flehte meinen Vater an, sie gehen zu lassen und uns Kinder mitnehmen zu dürfen. Sie versuchte sogar, sich freizukaufen, sie hatte ja eigenes Geld und Immobilien von ihrer Familie. Er blieb stur und nahm zwar das Geld, aber von einer Trennung wollte er nichts wissen.

»Du kannst ja gehen«, sagte er, »aber die Kinder bekommst du nicht.«

Viele Leute verließen in diesen Monaten den Iran, um dem Regime zu entfliehen. Das Land hatte sich weiter verändert. Die Zeit, als Mama mit einer Freundin die Nachrichten gesehen und darüber gelacht hatte, dass die Ansagerin ein Kopftuch trug, war vorbei. Von der Entscheidungsfreiheit und dem Leben, das Frauen Ende der siebziger Jahre im Iran noch hatten führen können, war so gut wie nichts übrig. Inzwischen mussten sie sich in der Öffentlichkeit verhüllen. Während die Männer Karriere machten, wurde der weibliche Teil der Bevölkerung zu Gebärerinnen und Hausfrauen.

An einem Abend erzählte ein Freund meines Vaters, der uns zu Hause besuchte, dass seine Frau mit den Kindern in die Niederlande gegangen sei und er bald hinterherreisen würde. Mama tat, als würde sie das überhaupt nicht interessieren. Sie wollte keinen Verdacht erregen. Aber endlich hatte sie eine Idee, einen Plan, und sie begann, ihn heimlich vorzubereiten.

Weil damals jeder aus ihrem Bekanntenkreis jemanden kannte, der den Iran verlassen hatte, war es auch für Mama nicht schwer, mit den Männern in Kontakt zu kommen, die ihre Flucht organisieren konnten. Wenn mein Vater in seinem neuen Architekturbüro saß und sie sicher sein konnte, dass niemand vom Hauspersonal sie belauschte, führte sie die Telefonate, die unsere Reise in ein neues Leben vorbereiten sollten.

Sie beklagte sich mit keinem Wort, wenn mein Vater betrunken, im Drogenrausch oder nach Parfüm riechend nach Hause kam. Sie lächelte ihn an und sprach mit sanfter Stimme über die Dinge, die sie in Zukunft mit ihm tun wollte, über neue Möbel und die Dinnerparty, die sie vorbereitete. Dass sie mal wieder ihre Familie in Teheran besuchen und ob er mitkommen wolle oder ob sie mit den Kindern allein fahren solle?

Mama kann eine ziemlich gute Schauspielerin sein. Dass sie alles aufzugeben bereit war und ohne ihn völlig neu anfangen wollte, ließ sie sich nicht anmerken. Insgeheim aber fürchtete sie, dass ihr Mann herausbekommen würde, was sie vorhatte, und zählte die Tage bis zur Abreise. Was sie tun würde, war ein Verbrechen: Sie würde ihre Kinder kidnappen und sie außer Landes bringen.

Die Flucht

»Guten Morgen«, vernahm ich die sanfte Stimme meiner Mutter. Etwas kitzelte mich an der Stirn, und ich öffnete die Augen einen kleinen Spalt. Mama saß auf der Bettkante und strich mir eine Locke aus der Stirn.

»Wo ist Pedram?«, murmelte ich verschlafen.

»In der Schule«, sagte sie, »aber in drei Tagen fahren wir in die Ferien zu Tante Zahra.«

Ich setzte mich auf. Meine Cousinen und Cousins zu sehen war eine so erfreuliche Aussicht, dass ich plötzlich hellwach war. »Mit Papa?«, fragte ich.

Statt zu antworten, nahm sie mich sehr fest in den Arm. Nach einer Weile sagte sie leise: »Nein, dein Vater kann nicht mitkommen.« Damit war für mich klar, dass auch diesmal die Arbeit wieder wichtiger war als wir, aber ich kannte es ja nicht anders. Den komischen Unterton in Mamas Stimme nahm ich durchaus wahr, aber ich erklärte es mir damit, dass sie wohl auch enttäuscht war, ohne ihn fahren zu müssen.

Mama bat mich, mein liebstes Spielzeug herauszusuchen, damit sie es in den Koffer legen konnte. Ich war viereinhalb Jahre alt und ein vergnügtes, munteres Kind. Pedrams und mein gemeinsames Kinderzimmer war voller Spielsachen. Am Fußende meines Bettes stand ein Regal mit den Barbies. Ganz vorne lag die Malibu-Barbie mit der winzigen Sonnenbrille und dem hellblauen Badeanzug. Obwohl ich manche Spielsachen lieber mochte als andere, hatte ich kein wirkliches Lieblingsspielzeug. Wir bekamen sehr oft etwas Neues, und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, etwas von meinen Spielsachen mit auf Reisen zu nehmen. Tante Zahra hatte ein ganzes Haus voller spannender Dinge und bei jedem Besuch einen Haufen Geschenke für uns Kinder. Also nahm ich nichts mit.

Mama packte zwei Koffer für unsere Reise. Einen großen, in den sie hineintat, was normalerweise zum Familienurlaub gehört, und einen zweiten kleineren. In dem einen Koffer verbarg sie unter den Kleidern ein paar Erinnerungsstücke, die klein genug waren, um sie mitzunehmen: einen Brotkorb und eine golddurchwirkte Tischdecke, die sie von ihrer Großmutter geschenkt bekommen hatte. In den anderen Koffer passte nicht viel mehr hinein als Pyjamas, zweimal Kinderkleidung und eine Ersatzgarderobe für meine Mutter. In einer Ecke des Koffers versteckte sie ihren kostbaren Goldschmuck.

In den drei Tagen, die ihr bis zu unserer geheimen Abreise blieben, klappte sie jeden Nachmittag um halb vier – lange bevor mein Vater nach Hause kam – den halbfertig gepackten Koffer zu und schob ihn weit unters Bett. »Ich hatte die ganze Zeit wahnsinnige Angst, dein Vater würde in den Koffern wühlen und alles rauskriegen«, sagt Mama. Sie fürchtete, er würde sie im letzten Moment stoppen, und konnte nachts kaum schlafen.

Kurz vor unserer Abreise telefonierte sie nicht mehr mit den Schleppern. Sie sorgte aber dafür, dass mein Vater wie zufällig Telefonate zwischen ihr und Zahra mithörte, bei denen sie scherzte und über all die Verwandten redete, die sie in Teheran besuchen wolle. Heute bin ich mir sicher, dass mein Vater nicht die leiseste Ahnung hatte, was sie in Wirklichkeit plante. Mama beherrschte die Kunst der Täuschung hervorragend. Ihr Gesicht konnte sie zu einer undurchdringlichen Maske werden lassen. Sie war erstaunlich gut dazu in der Lage, die Unbeschwerte zu spielen, obwohl sie ziemlich große Angst gehabt haben muss.

Das Desinteresse meines Vaters an ihr und der Familie war in dieser Situation ausnahmsweise mal nützlich. Tagsüber arbeitete er angeblich in seinem neuen Architekturbüro, die Abende verbrachte er irgendwo. Mama fragte nicht nach. Er kam häufig viel zu spät, um uns Kindern noch einen Gutenachtkuss zu geben, und setzte sich stattdessen bei seiner Rückkehr ins Wohnzimmer, die Wasserpfeife in Reichweite. Mama erzählt, dass er in dieser Zeit total gleichgültig geworden ist. Die Sucht beherrschte sein Leben. Er erlaubte ihr, allein mit uns Kindern nach Teheran zu reisen, weil es ihm mittlerweile fast egal war, was wir taten.

Am nächsten Morgen weckte meine Mutter Pedram und mich noch vor Sonnenaufgang. Wir waren aufgeregt und voller Vorfreude. Ob wir uns von meinem Vater verabschiedet haben, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich an keine letzte Umarmung, keinen Abschiedskuss. Leider ist da einfach nichts. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn mein Vater ein besserer Ehemann gewesen wäre. Ob ich dann heute im Iran leben würde, und was wohl dort aus mir geworden wäre.

Mit dem Taxi fuhren wir zum Flughafen. Von Sirdschan bis Teheran sind es über tausend Kilometer. Im Flugzeug hielt Mama ihre Handtasche so fest umklammert auf ihrem Schoß, als würde ihr Leben daran hängen. Sie war aus schwarzem Leder, ein geräumiger, stabiler Beutel. Darin trug sie alles, was sie an Bargeld hatte zusammenraffen können. Wir Kinder ahnten davon nichts. Das Einzige, was an der Handtasche interessant für uns war, waren die Kekse, die sie immer dabeihatte.

Am frühen Vormittag landeten wir. Am Gate erwartete uns Zahras Mann. Mama nannte ihn immer nur Mister Molanah. Er hatte in Deutschland studiert und war ein freundlicher Mann mit modernen Ansichten, der seiner Frau erlaubte, in Büros oder Banken zu arbeiten. Zwischen laut hupenden Autos und Motorrädern fuhren wir durch den dichten Verkehr zum Haus meiner Tante, die sich auf die nächsten sechs Wochen freute, in denen wir ihre Gäste sein würden. Mama hatte allerdings einen anderen Plan: Sie wollte unverzüglich abreisen, sobald die Schlepper ihr signalisierten, dass alles bereit sei.

Tante Zahra und meine Mutter saßen am nächsten Morgen schon am Frühstückstisch, als ich aufwachte. Zahra wuschelte mir durch die Haare und drückte mir zwei feuchte Küsse auf beide Wangen.

»Heute machen wir einen Ausflug in den Park«, sagte sie und lachte mich an. Bei ihr herrschte immer vergnügte Stimmung, deshalb war ich so gern dort.

Der Oktober ist eine herrliche Jahreszeit in Teheran. Es ist warm, aber noch nicht brütend heiß, und wir spielten den ganzen Tag mit unseren Cousins und Cousinen. Am Nachmittag durften wir einen Disney-Film auf Video schauen.

»Sprecht mit niemandem darüber, Kinder!«, ermahnte uns Tante Zahra. Alle Filme, die aus dem Ausland kamen, waren verboten. Es war schon verdächtig, wenn jemand bloß einen Videorecorder besaß. Deshalb hatte auch Mama uns eingeschärft, niemandem davon zu erzählen. Einmal verplapperte sich Pedram trotzdem, indem er einer von Mamas Freundinnen sagte, dass wir Videos guckten. Anfangs hatten wir Sorge, dass man uns verraten würde. Das geschah aber nie, weil die meisten Iraner das Verbot einfach ignorierten und ebenfalls westliche Filme schauten.

Mama wollte dringend die letzten Vorbereitungen für die Flucht treffen, aber irgendein Kind kam immer um die Ecke, und wenn es kein Kind war, dann eine Hausangestellte oder Tante Zahra selbst. Solange Mama ihre Schwester nicht einweihte, würde sie nicht dazu kommen, die notwendigen Absprachen mit den Schleppern zu treffen. Keiner aus der Familie wusste von ihrem Plan, sich von Reza zu trennen, geschweige denn mit uns Kindern über die Grenze zu gehen.

»Hattest du kein Vertrauen zu ihnen?«, frage ich Mama, als wir darüber sprechen.

»Es ging gar nicht um Vertrauen«, antwortet sie. »Jeder hätte die Pflicht gehabt, unsere Flucht zu verhindern, wegen der Familienehre, verstehst du?« Die Hölle, durch die sie hätte gehen müssen, wenn mein Vater irgendetwas erfahren hätte, wäre schlimmer gewesen als alles bisher Dagewesene.

Mama entschied sich schließlich, ihre Schwester ins Vertrauen zu ziehen, ihr aber nicht die ganze Wahrheit zu erzählen. Eines Abends, als wir Kinder schon schliefen und Mister Molanah einen verbotenen amerikanischen Videofilm auf dem ebenso verbotenen japanischen Videorecorder schaute, setzten sich die beiden Frauen in die Küche. Mama erzählte Zahra, dass auch sie und Reza die Flucht aus dem Land wagen wollten, das längst nicht mehr der Iran sei, in dem sie aufgewachsen waren.

»Ich gehe mit den Kindern vor, und Reza kommt nach«, schloss sie ihre Ausführungen.

Ich habe mich immer gefragt, ob Zahra ihrer kleinen Schwester glaubte. Sie wusste ja von all den Eheproblemen. Vielleicht tat sie nur so, als würde sie Mamas Worte für einen ernstzunehmenden Plan halten. Vielleicht wollte sie nicht in die Verlegenheit geraten, etwas verhindern zu müssen, was sie im tiefsten Herzen verstehen konnte, aber nach den Traditionen des Landes nie hätte tolerieren dürfen.

Die Schwestern blieben an diesem Abend lange auf. Sie malten sich aus, wie viel besser das Leben in Europa wohl sein würde. Sie wussten, dass in den Niederlanden Frauen weitaus mehr Rechte hatten als im Iran. Sie weinten gemeinsam um die Nähe, die sie verlieren würden. Zum Schluss ließ Mama Zahra schwören, dass sie niemandem ein Sterbenswort erzählen würde. Nicht einmal Mister Molanah.

Seit diesem Bekenntnis schlief Mama noch schlechter. Sie wurde zusehends nervöser und unaufmerksam. Wir Kinder spürten das, hatten aber keine Ahnung, was der Grund dafür war. Wenn das Telefon klingelte, rannte sie sofort hin. Es hätte ja Reza sein können. Was, wenn Tante Zahra arglos mit ihm über die Fluchtpläne gesprochen hätte?

Es war meine Tante, die sich in dieser Zeit um Pedram und mich kümmerte, mit uns Ausflüge machte, uns zu essen gab und uns sogar wusch und anzog. Wenn wir mit Zahra unterwegs waren, spielte Mama verschiedene Fluchtrouten durch: Wer über den Balkan ging, musste damit rechnen, irgendwo in Ungarn oder Rumänien verhaftet zu werden. Über die Gefängnisse dort gab es schlimme Gerüchte. Auch der Weg über das Meer galt als ziemlich riskant. Schon damals gab es immer wieder Berichte über völlig überfüllte Boote, deren Insassen bei einem Kentern dem sicheren Tod ins Auge sehen mussten.

Weil meine Mutter Geld hatte, gab es für uns eine dritte Möglichkeit. Der Mann am Telefon, der sich Yusuf nannte, kündigte weitere Anrufe an.