Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tyrolia

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

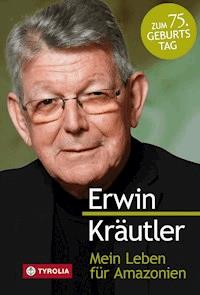

Anlässlich seines 75. Geburtstages am 12. Juli 2014 blickt Bischof Erwin Kräutler auf sein Leben zurück. Wie kein anderer Österreicher hat er die Entwicklung der Kirche auf dem lateinamerikanischen Subkontinent seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil mitgestaltet. Und kein anderer kann diese Geschichte so authentisch erzählen wie der Ordensmann und Missionar, der wegen seines persönlichen Einsatzes mehrfach nur knapp dem Tode entronnen ist. Erwin Kräutler sagt von sich selbst: Ich bin Brasilianer, in Österreich geboren. Jahr für Jahr pflegt der Bischof den Kontakt zu seiner Familie sowie zu Freunden und Unterstützern in Europa. Er ist gefragter Gesprächspartner und Experte zu Fragen des Umweltschutzes und der Rechte der indigenen Völker im Amazonasgebiet. Zuletzt hat ihn Papst Franziskus zu sich gebeten, damit seine Erfahrung im Widerstreit zwischen dem naturnahen Leben der Indios im Regenwald und den Interessen der globalen Wirtschaft, die weite Teile des Xingu durch das riesige Kraftwerk Belo Monte vernichtet, in ein päpstliches Schreiben zur Ökologie einfließen können. Mit beeindruckenden Bildern aus 50 Jahren Amazonien

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 277

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erwin

Kräutler

in Zusammenarbeitmit Josef Bruckmoser

Mein Lebenfür Amazonien

An der Seiteder bedrängten Völker

Mitglied der Verlagsgruppe „engagement“

Bibliografische Information Der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2014 Verlagsanstalt Tyrolia, InnsbruckUmschlaggestaltung und Layout: Tyrolia-Verlag, InnsbruckUmschlagfoto: Andrea Frischauf, Innsbruck, © TyroliaBildnachweis: Alle Bilder, bei denen kein Copyright bei der Bildlegende angegeben ist, stammen von Erwin Kräutler/Archiv Prälatur XinguBildbearbeitung: Artilitho, Trento (I)Druck und Bindung: Theiss, St. Stefan im LavanttalISBN 978-3-7022-3387-7 (gedrucktes Buch)ISBN 978-3-7022-3388-4 (E-Book)E-Mail: [email protected]: www.tyrolia-verlag.at

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Mein halbes Jahrhundert am Xingu

1.Von Koblach über Salzburg nach Amazonien

2.Ein Bischof und Pendler zwischen zwei Welten

3.Wie ich Kraft und Hoffnung schöpfe

4.Aggiornamento – auf den Spuren des Konzils

Mein Einsatz für Mensch und Mitwelt

5.Bedrängnisse, Anschläge und Todesopfer

6.Die anhaltende Vernichtung des Regenwalds

7.Der lange Weg der Indios in die Verfassung

8.Der Alternative Nobelpreis als Ermutigung

Meine Hoffnung für die Kirche

9.Das neue Gesicht der armen Kirche

10.Das neue Gesicht der „katholischen“ Kirche

11.Das neue Gesicht der Gemeinde-Kirche

12.Das neue Gesicht der „Franziskus“-Kirche

Schlusswort

Lebenslauf

Ehrungen

Vorwort

Erwin Kräutler hat die Entwicklung von Kirche und Gesellschaft in Lateinamerika seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil intensiv erlebt und nachhaltig mitgestaltet. Kein anderer Österreicher kann diese Geschichte so authentisch erzählen wie der gebürtige Vorarlberger. „Dom Erwin“ ist zum Inbegriff für das Lebensrecht der indigenen Völker in Amazonien und für die Bewahrung ihrer Mitwelt geworden. Mit diesem persönlichen Einsatz steht er Wirtschaftsbossen und Landräubern im Weg, die mehrmals nach seinem Tode getrachtet haben.

Die Bischofsstadt Altamira an der Transamazônica im Bundesstaat Pará ist ein Brennpunkt der gesellschaftlichen und sozialen Konflikte in Brasilien. Der Stausee des riesigen Kraftwerks Belo Monte setzt ein Drittel der Stadt unter Wasser. Bis zu 40.000 Menschen verlieren ihre Häuser und ihre Existenz am Flussufer des Xingu. Über diese dramatische Entwicklung hat der Bischof in einer exklusiven Audienz am 4. April 2014 in Rom auch Papst Franziskus informiert.

Erwin Kräutler sagt von sich selbst „Ich bin Brasilianer, in Österreich geboren“. Jahr für Jahr pflegt er den Kontakt zu seiner Familie sowie zu Freunden und Unterstützern in ganz Österreich. Selbstbesteuerungsgruppen und die Aktion SEI SO FREI der Katholischen Männerbewegung tragen die Seelsorge, die Bildungsarbeit und die Sozialprojekte in der Prälatur Xingu maßgeblich und dauerhaft mit.

Seit fünf Jahrzehnten ist der Ordensmann, der am 12. Juli 1939 in Koblach geboren wurde, ein Wanderer zwischen den beiden Welten. Die doppelte Staatsbürgerschaft von Österreich und Brasilien eröffnet ihm über den 75. Geburtstag hinaus hüben wie drüben alle Möglichkeiten. Die Geschichte der Prälatur – von der Mission über die Befreiungstheologie und die Basisgemeinden bis zur Kirche des Volkes Gottes – harrt einer Aufarbeitung. Die Brasilianische Bischofskonferenz kann angesichts neuer Bedrängnisse für die indigenen Völker nicht auf die Expertise ihres langjährigen „Indio-Bischofs“ verzichten. Zahlreiche Gemeinden in Österreich freuen sich, wenn ihre Jugendlichen einem menschlich beeindruckenden und spirituell tief in der Bibel verankerten Firmspender begegnen.

Dieses Buch zeichnet ein halbes Jahrhundert Leben in Amazonien nach. Es handelt vom Österreicher in Brasilien, vom bedrängten und verfolgten Freund der Armen und der Indios sowie vom Verkünder einer befreienden, frohen Botschaft. Zwei Tage lang hat Erwin Kräutler mir dafür in Koblach aus seinem reichen und erfüllten Leben erzählt. Dazu kamen wichtige Dokumente, Ansprachen und Predigten aus seinem unerschöpflichen persönlichen Archiv. Nachhaltig spiegeln sich in Text und Bild auch meine persönlichen Eindrücke von einer zehntägigen Projektreise in Amazonien. Wolfgang Heindl hat diese Begegnungen an den Wirkungsstätten des Bischofs in Altamira, an der Transamazônica und am Xingu umsichtig vorbereitet und begleitet.

Aus diesen Quellen habe ich als Co-Autor ein Manuskript verfasst. Bischof Erwin selbst hat den Text zuletzt in tagelanger Kleinarbeit ergänzt, präzisiert und vervollständigt. Mit vereinten Kräften ist auf diese Weise „Amazonien, mein Leben“ entstanden.

Salzburg, im April 2014Josef Bruckmoser

ERSTES

KAPITEL

Mein halbes Jahrhundertam Xingu

1.Von Koblach über Salzburgnach Amazonien

Aufgewachsen in Vorarlberg – mit der KAJ

Ich bin in Koblach 153, heute Dorf 48, in Vorarlberg geboren und aufgewachsen. Dort hat mich schon früh die Erfahrung mit der KAJ, der Katholischen Arbeiterjugend, sehr geprägt. Obwohl Student, habe ich in den 1950er Jahren in Koblach die KAJ mitbegründet. In den Ferien habe ich auf dem Bau gearbeitet. Unsere Familie war eine Großfamilie mit sechs Kindern. Der Vater war Alleinverdiener. Damit ich auch selbst einmal etwas in der Tasche hatte, nutzte ich die Schulferien, um etwas Geld zu verdienen. So bin ich mit der Arbeiterschaft in Kontakt gekommen, mit den Bauarbeitern und habe mich mit ihnen befreundet. Diese Freundschaften halten bis heute an.

Sehr beeindruckt haben mich in meiner Gymnasialzeit die französischen Arbeiterpriester. Irgendjemand, ich weiß absolut nicht mehr, wer es war, gab mir den Roman Die Heiligen gehen in die Hölle von Gilbert Cesbron zu lesen. Der Roman erzählt, wie der Priester Pierre sich entschloss, in der Banlieue von Paris mit Fabrikarbeitern zusammenzuleben, und selbst Fabrikarbeiter wurde. Hautnah erlebte er die familiären und Einzelschicksale der Arbeiter und bewies in einem vom Klassenkampf geprägten Milieu, dass die Liebe mächtiger ist als aller Hass. Ich war begeistert von dieser Art, Priester zu sein. Es gab auch in Vorarlberg einige Priester, die in diese Richtung gegangen sind. Sie waren keine Arbeiterpriester im engeren Sinne, aber sie waren für mich Vertreter einer Kirche, die heruntersteigt. Das war genau das, was ich mir damals von der Kirche erwartet habe, dass sie herabsteigt und im Arbeitermilieu landet.

Ich habe in Vorarlberg ganz konkret die Probleme der Arbeiter erfahren, ich möchte fast sagen, ihre Orientierungslosigkeit. Man kann sich das heute nicht mehr so vorstellen, aber jeder Arbeiter hat etwas gesucht, jeder wollte, dass sein Leben gelingt. Gleichzeitig hat aber jeder erlebt, dass er als Arbeiter zur untersten Kategorie in der Gesellschaft gehörte – „Wir sind eben nur Maurer, Baraber, Handlanger“.

Damals war Vorarlberg Ziel einer „Völkerwanderung“ aus Kärnten, der Steiermark, dem Burgenland und Oberösterreich. Viele junge Leute kamen aus diesen Bundesländern, weil in Vorarlberg die Textilindustrie blühte und sie deshalb hier Arbeit fanden. Sie hießen einfach „Kärntner“, „Steirer“ oder „Burgenländer“. Man ließ sie spüren, dass sie von jenseits des Arlbergs kamen und nicht zum „Ländle“ gehörten, wie wir Vorarlberger unsere Heimat nennen. Wir sind Alemannen, und die anderen waren keine Alemannen. Ich möchte nicht sagen, dass man diese Menschen deshalb respektlos behandelt hätte, aber man hat es ihnen schwergemacht und sie haben sich schwergetan, Zugang zu finden. In der KAJ aber haben wir sie herzlich aufgenommen. Es sind viele Freundschaften entstanden. Es gab sogar Hochzeiten.

Schon vor der Matura ist mir der Gedanke gekommen, dass ich nicht nur als Arzt den Menschen zur Seite stehen könnte, sondern auch als Priester. Ich habe dann wider alle Erwartungen von Mitschülern und Lehrern bei der Matura die schwarze Rose aufgesteckt. Das war das Zeichen, dass ich Theologie studieren werde. Auch meine Familie war einigermaßen überrascht. Der Vater hat letztendlich nur gesagt: Alles in Ordnung, aber mach mir keine Schande! Die Mutter sagte nichts, aber ich spürte, wie sie sich über meine Entscheidung freute.

An die Mission hatte ich vorerst nicht gedacht. Aber auch Diözesanpriester zu werden war für mich eigentlich kein Thema. Wenn Priester, dann Ordenspriester. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, Jesuit zu werden. Aber dann hat mein Onkel Erich Kräutler – er war seit 1934 in Amazonien und von 1971 bis 1981 Bischof der Prälatur Xingu – erfahren, dass ich Priester werden wollte, und er ließ mir sagen: Wenn schon, dann kommst du zu uns. Was ja nicht ganz unlogisch war. Ich hatte zudem ein paar Freunde, die in die Kongregation vom Kostbaren Blut eingetreten sind. Das alles war entfernt mit dem Gedanken der Mission verbunden, die man sich damals so vorgestellt hat: Ich gehe nach Übersee, helfe den Armen und verkünde das Evangelium.

So bin ich nach der Matura 1958 in Schellenberg, Liechtenstein, bei den Missionaren vom Kostenbaren Blut eingetreten und habe dort das Noviziat gemacht. 1959 begann ich in Salzburg mein Universitätsstudium. Ich machte in Philosophie das Lizenziat, dann habe ich Theologie studiert. Dabei bin ich manchmal sehr unsicher geworden, ob das mein Weg ist. Ich bin nicht mit einem Hurra zum Priesterberuf durchmarschiert. Die Entscheidung für die Weihe habe ich aber ganz bewusst gefällt. Ich bin vom damaligen Salzburger Weihbischof Eduard Macheiner am 16. Dezember 1964 zum Subdiakon und am 18. Dezember zum Diakon geweiht worden.

Im Jänner 1965 begann ich dann zu überlegen, wie und vor allem wo es weitergeht. Ich hatte bemerkt, dass die Vorgesetzten der Kongregation wollten, dass ich weiterstudiere, und zwar Altphilologie: Griechisch und Latein. Ich mag beide Sprachen bis heute sehr gern, aber ich habe mich gefragt, ob ich dafür Priester werden muss? Dann kam mir der Gedanke: Ich gehe nach Brasilien. Denn in Österreich gab es damals noch genügend Priester. So ging ich zum Provinzial und sagte ihm schlicht und einfach: Lieber Pater Provinzial, ich würde gern nach Brasilien gehen, an den Xingu. Der Provinzial sah mich an und erwiderte kurz: Ich bin der Meinung, dass wir unsere jungen Leute dorthin schicken sollen, wo es wirklich brennt.

Das Konsultorium der Provinz war aber noch nicht ganz einverstanden. Einer von den Konsultoren meinte, ich würde hier in der Provinz benötigt, und wollte deshalb die Entscheidung von einer Untersuchung abhängig machen, ob ich überhaupt tropentauglich sei. Ich wurde also nach Mindelheim in der Nähe von Memmingen in ein Krankenhaus geschickt. Dort hat man mich auf Herz und Nieren geprüft. Ich wusste jedoch, dass ich gesund war. Ich bin damals Ski gefahren, war Bergsteiger und war nie ernstlich krank. Am Schluss der ganzen Untersuchungsbatterie hat der Chefarzt gesagt: Sie sind mehr als tropentauglich, Sie sind ein kerngesunder Vorarlberger. – Danke, genau das wollte ich hören.

Ab 1963 hat auch das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) ein wenig mitgespielt, vor allem der Gedanke des geschwisterlichen Teilens in der Weltkirche: Wenn wir hier in Europa viele Priester haben, dann haben wir den Auftrag, dorthin zu gehen, wo es nur wenige gibt. Der Salzburger Dogmatiker Ferdinand Holböck hat sich in seinen Vorlesungen bereits mit dem Konzilsdokument Sacrosanctum Concilium auseinandergesetzt, der Konstitution über die heilige Liturgie, die am 4. Dezember 1963 verabschiedet worden war. Unter den Theologiestudenten verbreitete sich eine große Begeisterung, eine wahre Aufbruchsstimmung.

Auch unser Missionsverständnis änderte sich. Wir wollten eine Kirche, die volksnahe ist, die nicht abgehoben ist. Wir wollten Priester werden, die nicht über dem Volk stehen, sondern bei den Leuten und mit den Leuten sind. Aber selbstverständlich war der Priester damals eine angesehene Persönlichkeit. Diese Hochachtung habe ich besonders bei der Primiz erfahren. Als ich nach meiner Priesterweihe als „Pater Erwin“ in meine Heimatgemeinde Koblach kam und meine erste heilige Messe feierte, war das ganze Dorf auf den Beinen. Ältere Leute erzählen heute noch davon. Wir feierten den Gottesdienst schon am Volksaltar, allerdings noch in lateinischer Sprache. Die Wandlungsworte habe ich aber nicht leise vor mich hingesagt, wie das damals üblich war, sondern ich habe sie laut gesprochen. Mein Heimatpfarrer Alfred Bildstein, der mir bei der Primiz assistierte, meinte nach dem Schlusssegen: Du hast aber Mut! Dom Clemente Geiger, mein erster Bischof in Brasilien, vertrat die Ansicht, die Lesungen und andere Texte würden in Zukunft wohl portugiesisch sein, aber das eucharistische Hochgebet mit den Wandlungsworten würde für immer und ewig lateinisch bleiben.

Alles ging dann sehr schnell. Ich habe am 3. Juli 1965 in Salzburg die Priesterweihe empfangen und habe die anschließenden Wochen in Salzburg, Vorarlberg, in Liechtenstein, der Schweiz und im süddeutschen Raum verbracht. Ich war viel unterwegs. Befreundete Brautpaare luden mich ein, sie zu trauen. Zwei Mal hielt ich eine Bergmesse auf dem Hohen Freschen. Bis ich dann am 2. November, am Geburtstag meines Vaters, von meiner Familie Abschied nahm. Ich fuhr mit dem Zug von Feldkirch nach Hamburg. Am 4. November 1965 ging ich an Bord der Emsstein der Norddeutschen Lloyd, die mich nach Brasilien brachte.

Am 18. November 1965, um vier Uhr nachmittags, betrat ich in São Luís do Maranhão das erste Mal brasilianischen Boden. Diese Uhrzeit erinnerte mich an die Stelle des Johannesevangeliums, die beschreibt, wie zwei Jünger Jesus das erste Mal begegneten: „Es war um die zehnte Stunde“ (Joh 1,39), heißt es dort, also um vier Uhr nachmittags. Die Emsstein hatte in São Luís einen Teil ihrer Fracht zu löschen. So war ich einige Tage bei den Franziskanern im Stadtteil „Alemanha“ (Deutschland) zu Gast. Die Reise ging dann weiter bis nach Belém do Pará, wo die Emsstein um Mitternacht vom 24. auf den 25. November festmachte. Am frühen Morgen des 25. November kam Pater Fritz Tschol an Bord, um mich willkommen zu heißen. Er war in Belém, um eine Malaria auszukurieren.

Mitten im Bundestaat Pará in Amazonien liegt die Präaltur Xingu von Erwin Kräutler. Dieses Bistum ist mit 360.000 Quadratkilometer vier Mal so groß wie Österreich und das flächenmäßig größte Brasiliens. Das Bistum erstreckt sich vom Bundesstaat Amapá im Norden bis in den Bundesstaat Mato Grosso im Süden.

Im Hintergrund meiner Entscheidung für den Xingu stand die Spiritualität unserer Kongregation „vom Kostbaren Blut“. Ich habe diese nie nur als eine Andacht, als bloße Verehrung des kostbaren Blutes Jesu verstanden. Die Spiritualität meiner Kongregation gründete für mich im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 1: „Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, liebte er sie bis zur Vollendung.“ Griechisch steht hier „eis telos“. Das heißt nicht nur bis zum chronologischen Ende, sondern „bis zum Äußersten“. Das letzte Wort Jesu am Kreuz im Johannesevangelium hat genau dieselbe Wurzel. Wir übersetzen das mit „Es ist vollbracht“, aber das griechische „tetelestai“ ist so zu umschreiben: Jetzt ist mein Leben bis ans Äußerste gelangt. Genau diese beiden Verse, Joh 13,1 zusammen mit Joh 19,30, sind für mich die Basis der Spiritualität unserer Gemeinschaft. Das Blut ist Zeichen des Bundes und der Hingabe bis zum Letzten. Dazu gehört auch die Stelle im Ersten Johannesbrief 3,16: „Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind es schuld, unser Leben für die Schwestern und Brüder einzusetzen.“ Man kann von unserer Kongregation tatsächlich sagen: Sie hat sich entschieden, an den Xingu zu gehen, weil niemand dorthin wollte.

Der in Deutschland geborene Bischof von Santarém, Dom Amando Bahlmann OFM (1862–1939), war in den 1920er Jahren nach Europa gekommen und hatte Seelsorger für den Xingu gesucht. Der Xingu hatte den Ruf, eine Region wilder Indios und fauchender Leoparden und dazu noch von allen möglichen Tropenkrankheiten verseucht zu sein. Da wollte niemand hin. Aber unsere Kongregation hat sich entschieden, die Region am Xingu seelsorglich zu betreuen. Das war am Anfang sehr hart. Mehrere junge Priester starben nach wenigen Jahren. Malaria und andere Krankheiten haben sie dahingerafft. Es gab kaum Medikamente dagegen. Ich fühle mich mit diesen Mitbrüdern aus unserer Gemeinschaft, die ihr junges Leben hingegeben haben, sehr verbunden.

Damals gab es am Xingu keine anderen Priester als meine Mitbrüder von der Kongregation. Ich habe Pater Fritz Tschol von St. Anton am Arlberg erst in Brasilien kennengelernt. Er ist inzwischen 85 Jahre alt. Bald ans Herz gewachsen ist mir auch Bruder Hubert, der später einem Mordanschlag zum Opfer fallen sollte. Er war ein guter Mensch und ein Faktotum. Er hat von der Automechanik bis zum Buchdruck alles gemacht. Ein Ordensbruder, wie er im Buche steht. Als er ermordet wurde, sind sehr viele Menschen gekommen, um sich von ihm zu verabschieden, auch viele, die ich nie in einer Kirche gesehen habe. Viele von ihnen gehörten zu einer anderen Glaubensgemeinschaft. Bruder Hubert hatte nie nach dem Glaubensbekenntnis gefragt. Er hat geholfen, wo Hilfe nötig war.

Altamira, der Bischofssitz der Prälatur Xingu, war 1965 eine Kleinstadt mit vielleicht 5000 Einwohnern. Während der Woche ist seelsorglich – so wie man Seelsorge damals verstanden hat – nicht viel los gewesen. Die priesterliche Tätigkeit hat sich auf Freitag, Samstag, Sonntag konzentriert. Daher habe ich angefangen, in der Lehrerbildungsanstalt zu unterrichten, weil sie dort dringend Lehrer brauchten. Die Ordensschwestern sind zu mir gekommen und haben gesagt: Du hast doch studiert, du kannst doch unterrichten. Ich habe gesagt, ich habe Philosophie gemacht. Sie wollten wissen, ob da Psychologie auch dabei gewesen sei. Ich habe gesagt, ja selbstverständlich, ich habe ein Diplom. Damit bekam ich auch gleich meine Unterrichtsfächer anvertraut: Erziehungsphilosophie und Erziehungspsychologie. Für mich war das eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern eine sehr enge Verbindung gehabt. Mit vielen besteht sie heute noch, auch wenn sie längst Omas und Opas sind. Meine Jugendarbeit als Priester hat dort begonnen und meine Erfahrungen aus der KAJ haben mir dabei sehr geholfen.

Als junger Priester in die „Mission“ gesandt

Ich bin im November 1965 in Brasilien in eine Kirche und eine Seelsorge hineingekommen, die stark vom Sakramentalismus geprägt war. Ich erinnere mich an den 27. Dezember 1966. Da habe ich den ganzen Tag lang die Taufe gespendet, nach dem alten Ritus, der noch viel länger gedauert hat. Am Morgen feierte ich dazu noch den Gottesdienst, um 5 Uhr Nachmittag war eine Prozession und am Abend gab es einen weiteren Gottesdienst, und zuvor noch Beichtgelegenheit. Gegen 22 Uhr bin ich ins Pfarrhaus gekommen und habe zum Bischof gesagt: Dom Clemente, ich bin absolut nicht mehr in der Lage, mein Brevier zu beten. Da hat er geantwortet: Für heute bist du dispensiert, heute hast du wirklich viel für das Reich Gottes gearbeitet. 104 Kinder sind getauft worden, sind zu Christen geworden.

Für mich war das ein großer Frust. Nicht die Taufen als solche, aber die Art und Weise, wie wir sie gespendet haben, gleichsam in einer Massenabfertigung. Die Kinder waren zum Teil schon zwei, drei Jahre alt. Sie waren sehr unruhig, und Eltern und Paten waren kaum auf die Taufe vorbereitet. Es hat einfach zum guten Ton gehört, dass man die Kinder taufen lässt. Die Taufpaten wurden oft im Schnellverfahren angeheuert. Ich habe mir gedacht: Diese Menschen kommen aus dem Busch, tagelang sind sie hierher gerudert, und dann gehen sie zurück und haben das ganze Jahr lang keine Gemeinschaft, keine christliche Gemeinde. Das kann es nicht sein! Sakrament ja, aber da muss eine Gemeinde dahinterstehen.

Bis 1967 sind wir Priester im Talar aufgetreten. Wir waren irgendwie abgehoben von den Menschen. Eines Tages haben wir von Strömungen in der Nachbardiözese Santarém erfahren, dass sie mit den Leuten eine Gemeindearbeit aufbauen wollten. Schon 1968 kam mit der Bischofsversammlung von Medellín der Ankick. Medellín war ein Meilenstein für Lateinamerika und die Bischöfe von Amazonien waren die ersten, welche die Beschlüsse von Medellín konkretisieren wollten. Das geschah zunächst 1972 in der wegweisenden Versammlung der Bischöfe Amazoniens in Santarém. Wir hatten erlebt, dass das Konzil bei der Versammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Medellín in die konkrete Realität von Lateinamerika übertragen wurde. Jetzt sollten die Richtlinien von Medellín auf die Situation von Amazonien angewendet werden. Im Grunde ging es um die Frage, wie wir das Konzil in Amazonien verwirklichen können.

Um diese Zeit, Anfang der 1970er Jahre, wurde die Transamazônica quer durch den Urwald geschlagen. 1972 ist auch der CIMI (Conselho Indigenista Missionário) gegründet worden, der Rat der Brasilianischen Bischofskonferenz für die indigenen Völker. Da ging es schon sehr stark um einen gemeinsamen Weg mit den indigenen Völkern und darum, dass wir nicht gekommen waren, um diese Völker zu missionieren, sondern um das Evangelium in ihrer Mitte „Fleisch werden“ zu lassen. Es ging um eine „Inkarnation“. Es ging darum, den indigenen Völkern, die immer am Rande der Gesellschaft waren, damals wie heute, die frohe Botschaft zu verkünden, gemäß dem Missionsdekret des Konzils: „Die Kirche ist von Christus gesandt, die Liebe Gottes allen Menschen und Völkern zu verkünden und mitzuteilen“ (AG 10). Was heißt das, Menschen am Rande, die gleichsam schon vom Tod gezeichnet sind, die Liebe Gottes zu verkünden und mitzuteilen?

Die Transamazônica hat dem Lebensraum dieser Völker große Wunden geschlagen. Das war der erste Großangriff auf Amazonien. Und zwar ganz bewusst. Die Militärregierung betonte, es handle sich um ein strategisches Projekt, weil Amazonien die Achillesferse für die Verteidigung von Brasilien sei. Daher wurden gleichzeitig große Kasernen an der Transamazônica gebaut, eine davon in Altamira, auf einer Anhöhe mit einem entzückenden Blick auf den Xingu.

Welche Einstellung die Regierung zu den indigenen Völkern hatte, zeigte ein Ausspruch des brasilianischen Präsidenten der damaligen Militärdiktatur, Emílio Garrastazu Medici. Er sprach von Amazonien als Land ohne Leute. Die indigenen Völker waren für ihn nicht vorhanden. Tatsache ist aber, dass die indigenen Völker die ältesten Bewohner von Brasilien sind. Sie haben wohl keine Hochkultur gehabt wie die Inkas oder die Azteken. Sie waren Sammler und Jäger. Aber bis heute erinnern Felsenmalereien, Höhlenmalereien in unserem Bundesstaat Pará an Völker, die hier schon vor 40.000 Jahren siedelten.

Auch als Kirche waren wir bei meinen ersten seelsorglichen Reisen in die Gemeinden, 1966/67, noch nicht direkt bei den armen Menschen. Es war vielmehr üblich, dass der Priester, wenn er in die Gemeinde kam, im Haus des Patrons gewohnt hat. Der Patron war so etwas wie ein Landvogt, dem Land und Leute „gehörten“. Die Menschen, die für ihn arbeiteten, waren so etwas wie Leibeigene. Nie sahen sie „die Farbe des Geldes“. Sie erhielten für ihre Arbeit keinen Lohn in Form von Geldscheinen, sondern nur das Notwendigste zum täglichen Leben, vom Salz angefangen bis zum Öl oder was immer sie benötigt haben.

Es war eben Brauch, dass der Priester im größten Haus einkehrte, das es gab, also beim Patron. Er wurde dort herzlich empfangen und gut bewirtet. Der Patron ließ am Abend seine Leute kommen und hielt sie an, zur Beichte zu gehen. Tatsächlich stand dann eine lange Schlange zur Beichte an. Der Patron selbst war nicht unter den Beichtkindern, aber er hat mir aufgetragen, den Leuten bei der Beichte ins Gewissen zu reden, dass sie die Produkte nur an ihn liefern und nicht an andere verkaufen dürften. Denn sie würden ja ohnehin alles, was sie zum Leben brauchten, von ihm bekommen. Daher benötigten sie auch kein Geld. Ich habe natürlich die Anweisungen des Patrons nie ausgeführt, und wenn er nachfragte, habe ich auf das Beichtgeheimnis verwiesen.

Bei diesen Besuchen haben wir Priester die Kinder getauft, die Brautpaare gesegnet und selbstverständlich mit den Leuten die Messe gefeiert. Dann sind wir an den nächsten Ort, zum nächsten Patron, weitergereist. Aber ab 1972, ab der Versammlung der Bischöfe Amazoniens in Santarém, waren die großen Häuser der Patrons plötzlich nicht mehr der Versammlungsort, sondern wir haben uns mit den armen Leuten am Flussufer unter irgendeinem schattenspendenden Baum oder in einer Baracke getroffen. Natürlich haben wir auch weiterhin Kinder getauft und Brautpaare gesegnet. Aber wir wiesen die Leute daraufhin, dass zu den Sakramenten das Gemeindeleben dazugehören muss. Ein getauftes Kind ist immer auch Mitglied einer christlichen Gemeinde.

Die Zuwanderung verschärfteden seelsorglichen Notstand

Der seelsorgliche Notstand wurde durch den Bau der Transamazônica verschärft. Denn diese Straße quer durch Amazonien löste eine große Zuwanderungswelle in den nördlichen Teil von Brasilien aus. Wir waren in Altamira damals nur zwei junge Priester und wussten erst gar nicht recht, was wir tun sollten. Eines aber war uns klar, es ging zunächst schlicht darum, für diese Migranten, die irgendwie entwurzelt waren, da zu sein. Sie sollten spüren, dass es auch hier „Kirche“ gab, zu der sie dazugehörten und die gerade für sie in ihrer vermeintlichen Heimatlosigkeit nicht aufgehört hat, Heimat zu sein. Wir besuchten und begleiteten die angekommenen Familien. Wir feierten Eucharistie und spendeten die Sakramente.

Und doch: Wie sollten wir tausende Menschen aus den verschiedensten Bundesstaaten nun seelsorglich begleiten? Immer mehr Gemeinden schossen wie Pilze aus dem Boden, an der Hauptstraße und an den Nebenstraßen, die alle fünf Kilometer nach Norden und Süden bis weit in den damals noch üppig wuchernden Busch vordrangen. Wie sollten wir angesichts dieser enormen Binnenmigration aus dem Nordosten, aus dem Süden und aus Zentralbrasilien nach Amazonien wirklich dem Auftrag Jesu nachkommen, mit den Menschen an der Transamazônica Eucharistie zu feiern? Wie sollten wir das feiern, was das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Dogmatischen Konstitution Lumen Gentium als „Quelle“ und „Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ (LG 11) bezeichnet hatte? Diese Aussagen des Konzils klangen für uns junge Priester alle so wunderbar, aber sie gingen – und gehen bis heute – mitleidslos an unserer Realität vorbei. Der größte Teil unserer Gemeinden und damit tausende Christinnen und Christen sind monatelang von dieser Quelle und dem Höhepunkt des christlichen Lebens ausgeschlossen.

In den Nachbardiözesen war die Situation nicht anders. Daher mussten die Bischöfe Amazoniens 1972 bei ihrer historischen Versammlung in Santarém im Kielwasser des Konzils und der lateinamerikanischen Bischofsversammlung von Medellín für Amazonien ein neues seelsorgliches Konzept entwickeln. Die „desobriga“, die ausschließlich sakramentale Betreuung der Menschen entlang der Flüsse und Nebenflüsse, der Straßen und Nebenstraßen, griff pastoral entschieden zu kurz und war mit der im Konzil grundgelegten Kirche nicht mehr in Einklang zu bringen. Es ging jetzt um eine Kirche, die sich als das pilgernde Volk Gottes verstand, das miteinander unterwegs ist und in den Gemeinden lebt, wie Lumen Gentium gesagt hat: „In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche geeint wird“ (LG 26).

Ohne Gemeindeleben werden Sakramente zu fast magischen Ritualen. Das Schlussdokument von Santarém spricht deshalb im Sinne des Konzils und der Bischofskonferenz von Medellín von der Notwendigkeit einer Inkarnation der Kirche in die Realität Amazoniens. Zwei Eckpfeiler wurden festgehalten: die Inkarnation, das heißt, die Kirche hat in Amazonien „das Fleisch“, die Gestalt Amazoniens anzunehmen, und die „simplicidade“, die Einfachheit. Der Klerus sollte einfach sein wie das Volk, nicht erhaben. Der Zugang zum Volk solle so sein, dass wir nicht von oben herab missionieren, sondern dass wir mit dem Volk zusammenleben.

Das erste Mal ist dabei in Amazonien das Wort Befreiung gefallen, der Gedanke, dass es um eine befreiende Evangelisierung gehe. Es sollte nicht um eine versorgende, sondern um eine befreiende Evangelisierung gehen. Die Erfahrungen und Anliegen der Leute an der Basis müssen berücksichtigt werden. Als Prioritäten des pastoralen Einsatzes wurden die Stärkung der kleinen kirchlichen Gemeinden – die später als Basisgemeinden bezeichnet wurden – und die damit verbundene Ausbildung der Laien gesehen. Frauen und Männer sollten befähigt werden, ihren Gemeinden vorzustehen, die Wortgottesdienste zu leiten, als Katechetinnen und Katecheten tätig zu sein und andere Dienste zum Wohl der Gemeinde zu übernehmen. Die Bibel, das Wort Gottes ist von zentraler Bedeutung in dieser Ausbildung. Dabei geht es darum, auf den Erfahrungen der Leute in den kleinen Gemeinden aufzubauen und diese durch das Wort Gottes immer mehr zu vertiefen. Die dritte Priorität waren die indigenen Völker, die vierte deren Bedrohung durch die Großprojekte der Regierung.

In unserer Prälatur war dieser Ansatz der Gemeindebildung ab 1972 mehr oder weniger beschlossene Sache. Wir waren sofort handelseins, denn so viele Priester sind wir ja nicht gewesen. Wir haben von den Leuten verlangt, dass sie sich als Gemeinde etablieren. Viele blühende Gemeinden sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es war immer eine Freude, zu diesen Gemeinden zu kommen. Frauen und Männer haben die Leitung übernommen, haben Taufe und Hochzeiten und Kinder auf die Erstkommunion vorbereitet, und später, als ich schon Bischof war, die jungen Leute auf die Firmung.

Es war eine neue Art und Weise, Kirche zu sein. Manches davon ist zeitweise ein wenig abgeebbt, sobald es nicht mehr ganz neu war, aber im Grunde existieren die kleinen Gemeinden bis heute. In jüngerer Zeit sind daneben die charismatischen Bewegungen entstanden. Vor allem in der Stadt machen sich diese bemerkbar. Dort funktioniert die kleine Basisgemeinde nicht ganz so wie in den ländlichen Gebieten. Auf dem Land ist die Basisgemeinde eine soziale Größe. Da gehört man dazu, auch die jungen Leute treffen sich dort. Dort wird alles besprochen, bis hinein in die Politik.

Selbstverständlich läuft nicht alles friktionsfrei. Es hat zeitweise Polarisierungen gegeben. Vor allem vor Wahlen spielt in Brasilien die Parteipolitik eine große Rolle. Da bleibt kein Lebensbereich davon verschont. Es wird heftig diskutiert und gestritten. Man hat sogar gesagt, immer wenn Wahlen anstehen, zerschlägt der Wahlkampf die Gemeinden. Und der Priester muss den Scherbenhaufen nach der Wahl wieder kitten. Das ist auch tatsächlich oft und oft der Fall. Die Leute sagen, o. k., das war der Wahlkampf, das gehört dazu, aber jetzt möchten wir wieder gut zueinander sein.

Die größte Prozession in der katholischen Welt

Zu den erfreulichen Erfahrungen gehört eine jahrhundertelange Tradition der Volksfrömmigkeit, die unsere kirchliche Situation in Amazonien auch vom Süden Brasiliens unterscheidet. Im Süden kamen im 19. Jahrhundert europäische Einwanderer aus Polen, Deutschland, Italien und haben ihre Priester, die deutschen Lutheraner ihre Pastoren mitgebracht. Dort ist heute die kirchliche Situation ähnlich wie in Europa. Bei uns in Amazonien sind diese Einflüsse durch die Migration aus dem Süden Brasiliens in den vergangenen Jahrzehnten größer geworden, trotzdem ist die Art und Weise der Religiosität in Amazonien anders gelagert. Man merkt, dass durch Jahrhunderte oder zumindest durch Jahrzehnte kein Priester dagewesen ist. Die Leute haben ihre eigenen religiösen Empfindungen und Ausdrucksformen geschaffen und gepflegt, zum Beispiel durch Prozessionen und eine besondere Art von Heiligenverehrung.

In Belém gibt es seit mehr als zwei Jahrhunderten den „Círio de Nossa Senhora de Nazaré“, die weltweit größte Prozession und Glaubensmanifestation der katholischen Kirche. Am zweiten Sonntag im Oktober wird ein kleines Bildnis Unserer Lieben Frau von Nazareth von der Kathedrale in Belém zur Basilika der „Nossa Senhora de Nazaré“ getragen. Die Statue kommt vermutlich aus Portugal. Hunderttausende Gläubige begleiten die Marienstatue auf einer fünf Kilometer langen Strecke durch die Straßen der Hauptstadt unseres Bundesstaates Pará. Weit mehr noch säumen die Straßen. Bis zu zwei Millionen Menschen sind hier vereint zur Verehrung der Jungfrau. Die ganze Stadt wird zu einem unendlichen Meer von Menschen.

In Altamira haben wir zwei Prozessionen. Die eine zu Ehren von São Sebastião am 20. Jänner, die andere am vierten Sonntag im Oktober auch zu Ehren Unserer Lieben Frau von Nazareth, der Patronin vom Xingu. Diese Prozessionen haben sich über Jahrhunderte erhalten, auch nachdem die Jesuiten aus der ersten Missionswelle vertrieben worden waren. Auch das Ave Maria und das Vaterunser wurden tradiert. Das hat heute den Vorteil, dass die Ausübung der Religion nicht ausschließlich vom Priester abhängt. Es gibt viele Frömmigkeitsformen, die in den Familien und Gemeinden weitergegeben werden.

Wenn ich mit den Gemeinden Gottesdienst feiere, dann sind mindestens die Hälfte junge Leute, viele jüngere Ehepaare mit den Kindern dabei. Kinder tanzen und springen manchmal in der Kirche herum, dass ich bei der Predigt aufpassen muss, den Faden nicht zu verlieren. Aber man geht am Sonntag in die Kirche. Das ist auch für die Jüngeren selbstverständlich. Es gibt Jugendgruppen, die zum Teil sozial, aber auch charismatisch ausgerichtet sind. Der Organisationsgrad war vielleicht vor ein, zwei Jahrzehnten ein wenig besser. Aber wenn der Priester in den Pfarrgemeinden einen Draht zu den jungen Leuten hat, dann sind sie auch da.

Die großen christlichen Feste des Jahres sind bei uns jahreszeitlich anders geprägt als in Europa. Zu Weihnachten ist es heiß. Das Leben spielt sich großteils auf der Straße ab. Oft geht es zu wie auf einem Jahrmarkt. Die Karwoche und Ostern unterscheiden sich insofern, als der wichtigste Tag in Brasilien der Karfreitag zu sein scheint. Der Karfreitag ist wirklich ein Tag, an dem alles ruht. In der Früh beginnt der große Kreuzweg, der quer durch die Stadt führt und mehrere Stunden lang dauert. Auch wer das ganze Jahr über nie in der Kirche ist, bei dieser Karfreitagsprozession ist er dabei. Um drei Uhr Nachmittag beginnt in allen Kirchen und Kapellen die offizielle Karfreitagsliturgie mit einer nicht aufhören wollenden Kreuzverehrung. Jede und jeder kniet vor dem Kreuz nieder und küsst eines der Wundmale Jesu.

Am Karfreitag sind tatsächlich mehr Menschen in den Kirchen als in der Osternacht. Die Leute haben einen tieferen Zugang zum Leiden, zum Schmerz, zum Tod. Dagegen können sie mit der Auferstehung oft weniger anfangen, schlicht und einfach, weil sie von Auferstehung in ihrem Alltag viel weniger erfahren. Ich denke, das ist psychologisch von der Situation her, in der unsere Leute leben, verständlich. Sie identifizieren sich mit dem leidenden Jesus, mit dem Gegeißelten, mit dem Dornengekrönten, mit dem unter dem Kreuz Gefallenen. Der glorreiche Jesus, der Auferstandene mit der Siegesfahne, ist ihnen nicht so nahe.

Trotzdem ist die Osternachtfeier immer ein tiefes Erlebnis. Es wird sehr viel gesungen, beim Gloria läuten die Glocken, wenn es solche gibt, Böller knallen und Raketen steigen. Das Halleluja wird zu einem wahren Jubelgesang. Die Leute haben Zeit. Man kann alle zwölf Lesungen vortragen. Das ist überhaupt kein Problem. Niemand schaut auf die Uhr. Beim Friedensgruß liegen sie sich in den Armen. Das geht dann ewig lang hin und her mit dem österlichen Wunsch „Feliz Páscoa!“. Auch der Bischof umarmt die Leute und wird umarmt, er wünscht Frohe Ostern und empfängt den Ostergruß. Niemand darf übersehen werden. Es macht überhaupt nichts, wenn die Feier bis Mitternacht oder darüber hinaus dauert. In den kleinen Gemeinden schlafen die Kinder oft schon seit den Lesungen auf den Bänken oder am Fußboden.