Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

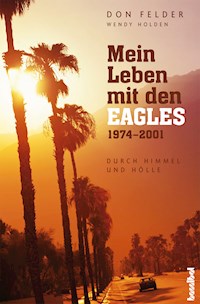

Die EAGLES schrieben den Soundtrack zum Lebensgefühl der amerikanischen Siebziger. Unvergessen bleibt ihr Megahit "Hotel California" und bis heute belegen ihre Alben Spitzenplätze in den Charts. Hinter der Bühne jedoch war keineswegs alles so friedlich und leichtlebig, wie es nach außen hin den Anschein hatte. Mit seinem Buch "Mein Leben mit den EAGLES" bricht nun Don Felder, Gitarrist der EAGLES, das jahrzehntelange Schweigen gegenüber der Öffentlichkeit. Er gewährt den Fans einen Blick hinter die Kulissen, wo Drogen, Gier und endlose Grabenkämpfe den Alltag bestimmten und es regelmäßig zu schweren Konflikten kam. Trotzdem schafften es die talentierten Musiker immer wieder, sich zusammen zu raufen. Nach dem Auseinanderbruch im Jahre 1980 sollte es aber 14 Jahre dauern, bis sie 1994 für den Megaseller "Hell Freezes Over" und eine anschließende Tournee einen Neuanfang wagten. Indes kam es zu weiteren Streitigkeiten zwischen den Bandmitgliedern, bis Felder 2001 - nach siebenundzwanzig aufreibenden Jahren als EAGLE - ohne großes Federlesen von der "Chefetage" Frey und Henley gefeuert wurde. Die Angelegenheit zog eine Reihe gerichtlicher Klagen und Gegenklagen nach sich. Die Gründe dieser Entwicklung sind laut Felder zutiefst menschliche: "Vielleicht waren einfach alle zu talentiert. Vielleicht gerieten die verschiedenen Egos und Persönlichkeiten aneinander. Jedenfalls gab es ständig hitzige Streitereien, während ich still in der Ecke saß. Ich hätte nie gedacht, dass die Band lange überlebt. Nicht ein einziges Mal dachte ich, Mensch, ich hab's geschafft. Diese Sache wird jahrelang Bestand haben."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 664

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Don Felder mit Wendy Holden

DURCH HIMMEL

UND HÖLLE

Mein Leben mit den Eagles

(1974–2001)

Aus dem Amerikanischen von Henning Dedekind

www.hannibal-verlag.de

Impressum

Titel der Originalausgabe:

Heaven and Hell – My Live in the Eagles (1974–2001)

First published 2008 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Copyright 2008 © by Don Felder

© 2013 der deutschen Ausgabe:

Koch International GmbH/Hannibal, A-6600 Höfen

www.hannibal-verlag.de

Lektorat: Hollow Skai

Korrektur: Christian E. Fock

Cover: büro süd

Coverfoto: Lisa Romerein, Getty Images

Fotos Innenteil: Privatsammlung Don Felder

Ebook: Thomas Auer, www.buchsatz.com

ISBN 978-3-85445-422-9

Auch als Hardcover erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-295-8

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne eine schriftliche Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Widmung

Für meine Mutter und meinen Vater.

Und all jene, die davon träumen,

es im Musikbusiness zu schaffen.

Inhalt

Danksagungen

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

Bildstrecke

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

SIEBZEHN

ACHTZEHN

NEUNZEHN

ZWANZIG

Das könnte Sie interessieren

Danksagungen

VielenMenschen,die mir über die Jahre hinweg geholfen haben, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ich befürchte jedoch, dass mich mein Gedächtnis im Stich lassen könnte. Ehrlich gesagt kann ich mich an die genauen Details einiger Ereignisse in den Siebzigern längst nicht mehr erinnern. Sollte ich Fehler gemacht oder jemanden falsch zitiert oder übersehen haben, dann bitte ich hiemit um Verzeihung.

Ich danke Susan Felder, die all die Jahre tapfer durchgehalten hat; meinen Kindern Jesse, Rebecca, Cody und Leah; Jerry und Marnie Felder; Buster Lipham, der es mir ermöglicht hat, meine Instrumente zu finanzieren, und mich am Beginn meiner Karriere unterstützt hat; den Mitgliedern der Continentals und von Flow, Stephen Stills; Bernie Leadon; den Allman Brothers; Creed Taylor; Paul Hillis, die mich in Musiktheorie unterrichtet hat; Fred Walecki; David Geffen; David Blue; Graham Nash; David Crosby; Randy Meisner; Joe Walsh; Timothy B. Schmit; Bill Szymczyk; J. D. Souther; Larry „Scoop“ Solters; der verstorbenen Isa Bohn und allen Roadcrews, die uns je begleitet haben.

Des Weiteren möchte ich danken: John Belushi, Joel Jacobson, Linda Staab, Skip Miller, Barry Tyerman (der mich immer unterstützt hat), Jackson Browne (der für mich einsprang, als mein Sohn auf die Welt kam), Cheech and Chong, Jack Pritchett sowie Jimmy Pankow And The Bass Patrol und nicht zu vergessen B. B. King. Besonderer Dank geht an meinen Literaturagenten Alan Nevins, Calvin Warzecha (für die besten gebratenen Austern seit dem Tod meines Vaters), die Mannschaft bei Hyperion und alle anderen, die ich vergessen habe, die aber ebenfalls hier stehen sollten.

Wendy Holden dafür, dass sie sich mit meinem Leben beschäftigt hat, als sie selbst gerade eine schmerzvolle Phase durchmachte.

Kathrin Nicholson für ihre unerschütterliche Liebe.

Don Felder

• • •

OhneAlanNevinswürde es dieses Buch nicht geben. Ohne Calvin Warzecha würde es keinen Alan Nevins geben. Für ihre Professionalität, ihre großzügige Gastfreundschaft und ihre wunderbare Freundschaft stehe ich tief in beider Schuld. Mein Ehemann Chris hat mir während der gesamten Zeit die Hand gehalten und noch viel mehr getan. Ohne ihn wäre ich ertrunken. Mein Freund Robin Richardson war ein Quell des Trosts und der Kraft, ebenso wie meine Geschwister. Ich werde meine wundervollen Eltern Ted und Dorothy mehr vermissen, als ich in Worte fassen kann.

Don und Kathrin hießen mich in ihrem Leben und ihrem Zuhause mit offenen Armen willkommen und machten eines der schlimmsten Jahre meines Lebens irgendwie erträglich. Danke.

Auf professioneller Ebene bin ich Ronin Ro für seinen Beitrag zu Beginn meiner Arbeit dankbar, ebenso wie Marc Eliot für sein mutiges BuchTo the Limit – The Untold Story of the Eagles. Wann immer sich Don nicht mehr recht erinnern konnte, lieferte Marcs Text ein paar Antworten. Unbedingt danken möchte ich auch Marc Shapiro fürThe Long Run, Ben Fong-Torres für sein BuchNot Fade Away, Cameron Crowe für den einzigartigen FilmAlmost Famous – Fast berühmt, John Einarson fürDesperados – The Roots of Country Rock, Dave Zimmer fürCrosby, Stills & Nash, Anthony Fawcett fürCalifornia Rock, California Sound, William Knoedelseder fürHits und Hintermänner – Tricks und Machenschaften im Musikbusinessund schließlich John Swenson fürHeadliners. Des Weiteren danke ich Henry Diltz für seine beeindruckenden Fotografien, die viele Erinnerungen wachgerufen haben; Randy Meisner fürs Mittagessen; Karima Ridgley für ihre Effizienz und schließlich Peternelle van Arsdale, Gretchen Young, Sarah Mandell und allen anderen bei Hyperion für ihre endlose Geduld.

WendyHolden

EINS

In derGarderobekonnten wir den Lärm hören, den das Publikum machte. Es klang wie ein Gewitter, das sich irgendwo hoch über unseren Köpfen zusammenbraute. Als wir einer nach dem anderen aus den Eingeweiden des Stadions hervorkrochen, die Lippen nass vom Bier und mit Ringen aus weißem Pulver um die Nasenlöcher, wurde das Grollen lauter und lauter.

Die Bühne war dunkel, doch wir tasteten uns routiniert zu unseren jeweiligen Instrumenten vor, während uns der kühle Wind durchs Haar strich. Plötzlich schwoll das Gemurmel an. Die ersten Zuschauerreihen hatten uns als schattenhafte Figuren im Licht der roten Verstärkerglühlampen ausgemacht. Sie entzündeten Kerzen oder Feuerzeuge und hielten sie über ihre Köpfe in der Hoffnung, einen vorzeitigen Blick auf ihre Rockidole zu erhaschen. Andere folgten diesem Beispiel, bis wir ein riesiges, glitzerndes Meer aus Licht vor uns sahen. Die Spannung war so stark, dass wir sie beinahe schmecken konnten.

Wir standen einige Sekunden lang im Halbdunkel, atmeten tief durch und versuchten, uns darauf zu konzentrieren, wer wir waren und wie wir hierhergekommen waren. Ich, ein armer Junge aus einer Kleinstadt in Florida, der als Kind durch eine Polioerkrankung beinahe zum Krüppel geworden wäre und dessen Traum es war, wie B. B. King zu spielen, trat an den Bühnenrand vor. Die anderen vier Bandmitglieder in ihren Schlaghosen standen hinter mir. Wir stammten alle aus verschiedenen Ecken des Landes, jeder von uns war die lebende Verkörperung des amerikanischen Traums.

Da standen wir nun und blickten über die Zehntausende erwartungsvoller Fans, die eine Menge Geld dafür bezahlt hatten, dass sie hier sein konnten; Leute, die jeden Ton und jedes Wort unserer Musik kannten und die meilenweit gefahren waren, nur um uns spielen zu hören. Das Kokain, der Nervenkitzel und das Adrenalin ließen mein Herz heftig gegen den Brustkorb schlagen.

Plötzlich ging ein Scheinwerfer an, der direkt auf mich hinabstrahlte. Ich stand allein in dem gleißenden Lichtkegel mit einer weißen, doppelhalsigen Gibson-Gitarre in den Händen. Der Rest der Band war eine Silhouette vor einer riesigen Reproduktion des bekannten Plattencovers vonHotel California,ein Bild des von Palmen umstandenen Beverly Hills Hotel in L. A. bei Sonnenuntergang. Meine Finger kribbelten, als ich die ersten, unverkennbaren Akkorde des Titelstücks anstimmte, eines Songs, den ich vor wenigen Monaten mitgeschrieben hatte, während ich im Schneidersitz auf dem Boden meines Strandhauses saß und mein Sohn neben mir spielte.

Ein Getöse erhob sich. Niemand hatte erwartet, dass dies die erste Nummer sein würde. Sie dachten, wir würden das Konzert damit beenden. Das Publikum explodierte. Während jener ersten paar Sekunden war nur der Lärm der Menge zu hören – eine ohrenbetäubende Kakofonie aus Geschrei, Jubel, Gegröle, Pfeifen und überschäumendem Applaus. Ich wiegte mich im Scheinwerferkegel und saugte die intensive, elektrisch geladene Atmosphäre auf, dann wischte ich mir den Schweiß von der Stirn und schloss die Augen. Während sich meine Finger automatisch auf dem Griffbrett auf und ab bewegten, gestattete ich mir ein kleines Lächeln. Das war es. Alles, wovon ich in den tiefsten Nächten jemals geträumt hatte – der berauschende Klang des Erfolgs.

ZWEI

Gainesville, Florida,war vermutlich nicht der ideale Ort, um aufzuwachsen, zumindest nicht das ärmere Viertel, in dem wir lebten. Als ich ein Kind war, war es eine für den tiefen Süden typische, gesichtslose Gemeinde, die einmal Hogtown Creek geheißen hatte und wo die einzige Fluchtmöglichkeit das Träumen war. Darin wurde ich rasch sehr gut.

Die Hauptattraktion des Orts war seine geografische Lage, mittendrin im Sunshine State, drei Stunden von der Hauptstadt Tallahassee entfernt. Bis zum Daytona Beach im Osten und zum Golf von Mexiko im Westen brauchte man mit dem Auto jeweils neunzig Minuten und etwa zwei Stunden bis nach Orlando, das jedoch rein gar nichts bot, bevor Mister Disney in den Siebzigern beschloss, dorthin zu ziehen. Die Rettung für Gainesville war die Universität von Florida, die im Jahr 1905 aus irgendeinem Grund beschloss, sich hier anzusiedeln, und Tausende von Leuten in die Stadt brachte. Hogtown Creek war nie wieder dasselbe.

Das Klima war heiß und sumpfig und die Luft voller Moskitos. Im Winter wurde es unangenehm kalt und nass. Es war jedoch eine Gegend, in der die Hausbesitzer ihre Türen nie verschließen mussten. Verbrechen gab es praktisch nicht.

Gainesville wirkte wie ein rosafarbenes Zeitvakuum, bevölkert von guten, aufrichtigen Menschen, die artige Kinder mit starken moralischen Wertvorstellungen großzogen und dann und wann zur Erbauung ein wenig in der Bibel blätterten.Die Wildnis ruftmit Gregory Peck und Jane Wyman erinnert mich stets an meine Heimatstadt in all ihrer zuckrigen Apfeltörtchensüße. Es war keine Überraschung, dass Marjorie Kinnan Rawlings, die Autorin vonDie Wildnis ruftund anderen Romanen, ganz in der Nähe von Gainesville aufgewachsen war.

Meine Eltern, Charles „Nolan“ Felder und Doris Brigman, begegneten einander zum ersten Mal bei einem Blind Date im Jahr 1933, als sie beide in ihren Zwanzigern waren. Fünf Jahre lang trafen sie einander regelmäßig – sie „gingen“ buchstäblich miteinander, weil es während der Depression kein Benzin für Papas Chevrolet gab. Ihre wöchentliche Routine bestand aus einem Spaziergang in die Innenstadt zu Louie’s Diner, das es heute noch gibt. Dort aßen sie einen Hamburger zu fünfundzwanzig Cent und tranken eine Erdbeermilch, bevor sie zum Lyric Theater aufbrachen, um sich dort einen der neuen „sprechenden“ Filme anzusehen, in denen Stars wie Fred Astaire und Ginger Rogers auftraten.

Die Familie meiner Mutter war so arm, dass sie sich mit meiner Großmutter ein Paar Schuhe teilen musste. Mama borgte sie einmal in der Woche, um sie sonntags zur Bibelstunde zu tragen. Solche Armut ist oft der Grund für eine schwache Gesundheit, und so starb Großmutter Caroline an Herzversagen, als Mama gerade neun Jahre alt war. Dies zwang sie dazu, die Schule vorzeitig zu beenden, weil sie sich nun um ihren Vater, ihren älteren Bruder Buddy und ihre zweijährige Schwester Kate kümmern musste.

Mein Vater war deutscher Herkunft. Seine Vorfahren waren in Amerika sesshaft geworden, nachdem sie den langen Weg von Nordkarolina bis nach Hogtown Creek zu Pferd zurückgelegt hatten. Sie sahen aus wie aus einem alten Western – bärtig, mit Hüten und Gewehren und Hunden für die Waschbärenjagd, die faul zu ihren Füßen lagen. Papa war das älteste von vier Kindern, die von ihrer Mutter verlassen wurden, nachdem sie an chronischer Epilepsie erkrankt war. Er wurde von seinem gottesfürchtigen Vater großgezogen, der seinen Kindern mit Disziplin und Bibelversen Gehorsam einbläute.

Nachdem sie ein paar Jahre miteinander ausgegangen waren, beschloss mein Vater am Neujahrstag 1938, Doris zur Frau zu nehmen. Sie waren in Daytona Beach, und zur Feier des Tages kaufte er eine Flasche Schaumwein – ein seltener Moment der Frivolität. Er war achtundzwanzig Jahre alt, sie war fünf Jahre jünger als er. Mit seinen zwei besten Freunden, Chris Spell und Sam Dunn, und ihren Freundinnen fuhren sie um zehn Uhr an jenem Abend nach Trenton und weckten den Friedensrichter. „Wir wollen heiraten“, erklärten sie dem verschlafenen Beamten. Freundlicherweise entsprach er ihrer Bitte. Ihre Hochzeitsnacht verbrachten sie im Central Hotel in Gainesville, bevor jeder wieder nach Hause ging, bis sie ein eigenes Haus gefunden hatten.

In jenem Herbst begann Papa auf einem Baugrundstück in der Neunzehnten Lane Nordwest 217 in Gainesville mit der Arbeit. Es lag direkt neben dem Haus, in dem er aufgewachsen war. Er verwendete seine mageren Ersparnisse dazu, das Holz und die Materialien zu bezahlen, die er benötigte. Das Haus wurde mit einem Holzrahmen auf Betonblöcken errichtet, damit die Luft darunter zirkulieren und keine Schlangen und Alligatoren eindringen konnten. Es stand an einer unbefestigten Straße, umgeben von dem für Florida typischen Gestrüpp, das auch als Palmwiese bekannt ist. Hinter dem Haus lag ein sumpfiger See, wo Louisianamoos von den Bäumen hing. Großvater Felder half ihm beim Hausbau, ebenso wie Mama und Jim Spell, der gleich nebenan wohnte. Meine Eltern bezogen eine weiße Schindelhütte mit Blechdach, identisch mit Großpapas Haus. Über die Jahre bauten sie ihr Heim aus und zogen einige Innenwände ein, um zwei Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer abzutrennen. Papa war immer sehr stolz auf die Tatsache, dass er sein Haus mit eigenen Händen erbaut hatte.

Sein gesamtes Leben lang arbeitete er als Mechaniker bei Koppers, einer Fabrik vier Blocks entfernt auf der Dreiundzwanzigsten Avenue Nordwest, die druckbehandeltes Holz für Telefonmasten und die Eisenbahn lieferte. Frisch geschlagene Bäume wurden auf Schienen hereingefahren, dann hoben riesige Maschinen sie auf Förderbänder, die zu einer gigantischen Drehbank führten, welche die Rinde entfernte und geschälte Stämme ausspuckte. Eine weitere Maschine verlud sie auf Schienenwagen. Eine Diesellok fuhr die Stämme in eine lange Metallröhre, die einhundert Meter lang war und mit einer riesigen Tür hermetisch verschlossen werden konnte. Die Bolzen schnappten ein, dann wurde geschwärztes Kreosotöl unter hohem Druck hineingepumpt. Wenn der Prozess abgeschlossen war, ließ die Maschine den Druck ab, öffnete sich und entließ die klebrigen schwarzen Stämme auf eine Schiene, von der aus sie ein anderer Zug nach Oklahoma oder sonst wohin brachte, wo sie eben gerade benötigt wurden. Es war ein unglaublich routiniertes Verfahren.

Abgesehen von ein paar Jahren, als er während der Depression gekündigt wurde, hatte Papa seit seinem zwölften Lebensjahr bei Koppers gearbeitet, lange bevor sie Gesetze über Kinderarbeit hatten, und dabei einen großen Teil der komplizierten Maschinen bedient. Wie sein Vater vor ihm, der ebenfalls Mechaniker in dieser Fabrik gewesen war, musste er entsetzliche Arbeitsbedingungen und unglaubliche Arbeitszeiten erdulden. Die Maschinen waren rund um die Uhr in Betrieb, und wenn es irgendwelche Probleme gab, sei es bei Tag oder bei Nacht, dann rief man ihn herbei. Oft hörte ich, wie morgens um zwei oder drei Uhr das Telefon klingelte und er aus dem Bett stolperte. Im Morgengrauen kehrte er dann vor Beginn seiner regulären Schicht noch einmal für eine Stunde Schlaf nach Hause zurück. Er atmete den ganzen Tag lang Kreosot- und Dieseldämpfe ein. Wenn er abends heimkam, war er von Kopf bis Fuß schwarz. „Zieh deinen Overall aus, Nolan“, schrie ihm meine Mutter dann schon entgegen, bevor er überhaupt einen Fuß ins Haus setzte. Pflichtschuldig schälte er sich aus seinen Kleidern und öffnete die Fliegengittertür in seinen Shorts und Socken. Er nahm eine ausgiebige heiße Dusche und versuchte, den schlimmsten Dreck abzuwaschen, aber unter seinen Fingernägeln und um die Nagelhaut herum war er dauerhaft festgefressen. Es umgab ihn auch immer dieser bestimmte Geruch.

Ich wurde am 21.September 1947im Alachua County Hospital geboren, fünf Jahre nach meinem Bruder Jerry. Dad war nicht eingezogen worden, weil seine Arbeit zu kriegswichtig war, obwohl ich glaube, dass es ihm vielleicht ganz gutgetan hätte, Gainesville ein paar Jahre lang zu entfliehen und etwas von der Welt zu sehen. Seine Erfahrungen aus der Depression hatten ihn verhärtet und zu einem sturen Workaholic gemacht, der sich für einen Hungerlohn die Knochen brach. Selbst wenn er nur vorübergehend entlassen wurde, fand er eine Beschäftigung – dann arbeitete er etwa für zehn Cent am Tag vor dem Gerichtsgebäude auf dem Marktplatz als Maurer. In Gelddingen war er extrem vorsichtig. Er besaß nie eine Kreditkarte, nahm nie eine Hypothek auf oder kaufte ein Auto auf Kredit. Sein regelmäßig reparierter 1942er-Chevrolet war unser einziges Transportmittel. In seiner Nachttischschublade versteckte er Geld für den Fall, dass die Banken jemals wieder schlossen. Harte Arbeit kann einem Mann jegliches Vertrauen nehmen.

Wir lebten also ganz wie in Erskine Caldwells DepressionsromanDie Tabakstrasse.Meistens rannte ich barfuß in abgeschnittenen Jeans und einem T-Shirt herum, während mein treuer Cockerspaniel Sandy im Zickzack begeistert neben mir hersprang. Mit Jerry und meinem besten Freund, Leonard Gideon, spielte ich in den Palmwiesen, wo wir uns kleine Festungen bauten, indem wir ein kleines Bäumchen mit einem Seil zu Boden zogen, es festbanden und aus den losen Wedeln ein Dach flochten.

Irene Cooter, eine matronenhafte Frau, die genau hinter uns wohnte, fungierte für die meisten Kinder der Nachbarschaft als inoffizielle Babysitterin. Leonard und ich gingen jeden Tag nach der Schule ein paar Stunden zu ihr. In ihrem Garten stand ein riesiger Paternosterbaum, dessen Wurzeln aus dem Boden hervorquollen und -sprudelten. „Dass du mir ja nicht auf diesen Baum kletterst, mein Sohn“, warnte sie mich, als ich sehnsüchtig in das Gewirr von Ästen hinaufsah. Als ich vier Jahre alt war, wurde die Versuchung zu stark. Unnötig zu sagen, dass ein Ast brach und ich mit einem gewaltigen Plumps zu Boden fiel. Dabei brach ich mir an einer der knorrigen Wurzeln meinen linken Ellenbogen. Schreiend rannte ich ins Haus, während der Knochen aus meiner Haut herausragte.

Die Ärzte im Alachua County Hospital sagten, meine Bewegungsfreiheit sei dauerhaft stark eingeschränkt und ich würde niemals in der Lage sein, meinen linken Arm voll einzusetzen. Meine Mutter glaubte das nicht. Sobald der Gips herunterkam, füllte sie ein kleines Eimerchen mit Sand, das ich Tag und Nacht mit mir herumtragen musste, um meinen Arm wieder gerade zu strecken. Ich weinte vor Schmerzen. Dann nahm sie mich bei der Hand und ging mit mir umher, ebenfalls weinend. Dank ihrer Beharrlichkeit und ein paar leidvoller Monate verfüge ich heute mehr oder weniger über die volle Bewegungsfreiheit – was sehr wichtig für einen Gitarristen ist.

Ein Jahr nach jenem Unfall wurde ich sehr krank. Ich klagte bei meiner Mutter über Kopfschmerzen und ständige Müdigkeit. Für einen Fünfjährigen war das schon ungewöhnlich genug, aber bei einem kleinen Knallfrosch wie mir war es schlicht unvorstellbar. Sie schickte mich sofort zum Arzt, der die frühen Symptome einer Kinderlähmung feststellte. Eine Epidemie fegte durch das Land, die Tausende von Kindern zu Krüppeln machte und Hunderte das Leben kostete. Ich hatte Glück. Sie verpassten mir den von Jonas Salk neu entwickelten Impfstoff, und wie durch ein Wunder bildeten sich die vollen Symptome bei mir nicht aus. Trotzdem verbrachte ich vier unendlich lange Monate in einem Heim für poliokranke Kinder, allein und verängstigt. Ich fragte mich, was ich getan hatte, dass mich meine Eltern an solch einen Ort verbannt hatten. War es, weil ich auf den Baum geklettert war? Meine einzige Rettung war ein kleines Radio neben meinem Bett. Es hatte einen abnehmbaren Plastiklautsprecher, den ich nachts unter mein Kopfkissen schob. Dann lag ich stundenlang wach und trommelte mit meinen Fingern im Takt zur Musik.

Die Klänge von Al Martino und Frankie Laine trösteten mich und übertönten das keuchende Geräusch der eisernen Lungen, die das Atmen für diejenigen übernahmen, die weniger Glück hatten als ich. „Hier in meinem Herzen bin ich allein, ich bin so einsam“, sang Al Martino für mich, wenn ich im Bett lag und an die Decke starrte, wo ein Ventilator gemächlich surrte. Ich stelle mir gern vor, dass es die tröstliche Musik und die trällernden Stimmen jener Schnulzensänger aus den Fünfzigern und nicht der Impfstoff waren, die mich das Ganze heil überstehen ließen.

Meine Mutter arbeitete in Vollzeit von Montag bis Samstag, zuerst in einer Schnellreinigung in Gainesville, die in einem neuen Einkaufszentrum in der Stadtmitte aufgemacht hatte. Abends kam sie nach Hause und hatte den Geruch der Chemikalien und der Kleidung noch auf der Haut. Ich kann mich nur an sehr wenige heftige Wortgefechte zwischen ihr und meinem Vater erinnern, aber bei einem ging es um ihren Wunsch, arbeiten zu gehen. „Ich will mein eigenes Geld, Nolan“, beklagte sie sich. „Ich will nicht jedes Mal zu dir kommen müssen, wenn ich den Jungs etwas kaufen will.“ In Wahrheit lehnte er diese Bitte für gewöhnlich ohnehin ab. Mein Vater fühlte sich in seiner Ehre gekitzelt. Die meisten Ehefrauen blieben zu Hause, und er sorgte sich darum, welchen Eindruck dies wohl in der Fabrik machen würde. Schließlich gab er jedoch nach, wie er es meistens tat.

Da Mama und Papa beide arbeiten gingen, war eigentlich nie jemand im Haus. Großpapa Brigman, der Vater meiner Mutter, lebte am anderen Ende der Stadt. Wir besuchten ihn nur sonntags nach der Kirche. Großpapa Felder lebte im Nachbarhaus, kaute Tabak und spuckte große Batzen stinkenden braunen Schleims in eine alte Kaffeedose zu seinen Füßen, doch nachmittags machte er ein Nickerchen, und so konnte ich mich für gewöhnlich mühelos davonschleichen. Ohne Aufsicht geriet ich in alle möglichen Schwierigkeiten – meistens hatte ich die Musik zu laut oder prügelte mich. Oft fuhr ich im Viertel herum und füllte den Korb meines klapprigen, gebrauchten Fahrrads mit leeren Colaflaschen, für die es zwei Cent Pfand gab. Wenn ich genügend Flaschen sammelte, konnte ich es mir leisten, in den Gemischtwarenladen zu gehen – MoonPie, ein Marshmellow-Schokokeks, und RC Cola waren in meiner verschwendeten Jugend die Grundnahrungsmittel.

An der Sydney Kinnear Elementary School war ich alles andere als ein besonders ungezogener Schüler. Eigentlich war ich eher ein Tagträumer. Ich ließ die Stunden an mir vorüberziehen, schaute aus dem Fenster und dachte über alles Mögliche nach. So überlegte ich etwa, wie ich Sharon Pringle, ein Mädchen, in das ich verschossen war, beeindrucken könnte, oder was ich als Nächstes unternehmen könnte, um mir ein paar Cent dazuzuverdienen. Die Schule interessierte mich einfach nicht. Ich tat das Minimum, das für meine nächste Versetzung notwendig war, und mehr nicht.

Meine Eltern zogen mich andauernd am Ohr und gingen mir auf die Nerven. Mein Vater war fest entschlossen, dass sein Sohn den sozialen Aufstieg schaffen und so der lebenslänglichen Schinderei entkommen sollte, zu der er und Mama durch Klasse und Geburt verdammt worden waren. Ich glaube, am meisten fürchtete er, dass ich wie er und Großpapa Felder als Arbeiter bei Koppers endete. Dutzende Male pro Woche sagte er zu mir: „Cotton, warum kannst du nicht mehr wie dein Bruder sein und etwas aus deinem Leben machen?“ („Cotton“ – Baumwolle – war damals mein Spitzname, weil mein Haar fast weiß war. Später bekam ich den Spitznamen „Doc“, nach der berühmten Frage von Bugs Bunny: „Is’ was, Doc?“)

Mein Bruder Jerry und ich hätten verschiedener nicht sein können. Er war nicht nur körperlich größer, fleißig, höflich und extrem zielgerichtet, er schien auch sehr früh zu begreifen, dass die einzige Möglichkeit, dem durch eine geringe Bildung vorgezeichneten Schicksal unserer Eltern zu entfliehen, gute schulische Leistungen waren. Jerry war ein Musterschüler, der gern las, aber auch ein großartiger Sportler. Als Werfer der Baseballmannschaft verdiente er sich ein Stipendium fürs College und ein Jurastudium. Er heiratete sogar seine Jugendfreundin. Mit anderen Worten: Er war ein Beispiel, dem man unmöglich folgen konnte. Ich blickte zu ihm bewundernd, ehrfürchtig und neidisch auf. Welches Unterrichtsfach ich auch besuchte, an welchem unbedeutenden Turnier ich auch teilnahm, stets hieß es vonseiten der Lehrer oder Trainer: „Oh, Felder, wollen wir mal hoffen, dass du nur halb so gut bist wie dein Bruder.“ Es dauerte nicht lange, da begann ich diesen Vergleich zu hassen. Rasch begriff ich, dass es keinen Sinn hatte, mit ihm zu wetteifern, also versuchte ich es erst gar nicht. Seine Fußstapfen waren einfach zu groß für mich, und so mogelte ich mich mit meinen schlechten Zensuren unauffällig durch.

Jerry und ich teilten uns ein Zimmer mit zwei Einzelbetten und einem Schreibtisch dazwischen. An den meisten Abenden saß er bis spät in die Nacht da und lernte, während ich im Bett lag und versuchte, das MagazinMadzu lesen, das ich mir nur ab und zu leisten konnte. Seine Leselampe schien mir genau in die Augen. Gerade eben hatten wir noch miteinander gespielt, doch von einer Sekunde auf die andere, so schien es, war er älter und kultivierter und hatte Freunde, die nicht im Entferntesten daran interessiert waren, seinen kleinen Bruder im Schlepptau zu haben. Die fünf Jahre Altersunterschied schienen nun wie ein Abgrund zwischen uns, und die einzige Zeit, die wir ab da miteinander verbrachten, war in den Ferien oder bei irgendeinem sportlichen Wettkampf, den ich sowieso immer verlor. Er besiegte mich sogar beim Monopoly und beim Schach, da er mir nur gerade so viel beigebracht hatte, dass er mich noch schlagen konnte. Mann, es kotzte mich immer voll an, dass er all diese Hotels und Häuser besaß. Stets erlaubte er es mir, mich an einer einzigen rosa Immobilie festzuklammern, bis er mich vollends vernichtete.

Ich bin sicher, dass ich meinen Vater regelmäßig zur Verzweiflung trieb. Ich könnte immer noch zusammenzucken, wenn ich an seinen Ledergürtel auf meinem Hintern und meinen Beinen zurückdenke. Es war viel schlimmer als die Holzlatte, mit der man uns in der Schule züchtigte, und es blieben rote Striemen zurück. Meine gesamte Kindheit hindurch musste ich seine Schläge erdulden. Ich nahm es einfach hin.

Wenn ich hingegen an meine Mutter denke, muss ich einfach immer lächeln. Sie war es gewesen, die darauf bestanden hatte, dass wir Sandy zu uns holten. Mein Vater wollte keine Haustiere, aber Mama sagte ihm mit fester Stimme: „Jeder Junge braucht einen Hund.“ Sandy war mein bester Freund und viel wichtiger für mich als unsere Katze Blackie, die beinahe wöchentlich zu werfen schien, meistens unten in meinem Schrank. Sie folgte mir treu jeden Tag bis zur Schule und wartete geduldig vor dem Klassenzimmer, bis die Glocke läutete. Der Schulleiter rief meine Eltern mehrere Male an, damit sie den Hund nach Hause schafften. Doch wenn sie dann kamen, um ihn zu holen, rannte er von selbst zurück. Schließlich gaben sie es auf.

Eines Tages, als er etwa vier Jahre alt war, nahm ich ihn mit zum Tante-Emma-Laden, wo ich Pepsi und ein paar Erdnüsse kaufen wollte. Während ich abgelenkt war und mit dem Besitzer über die neuesten Baseballergebnisse plauderte, verschwand Sandy hinter der Theke und verschlang ein wenig Rattengift. Zu meinem großen Schrecken setzten beinahe sofort die Krämpfe ein. Ich ließ meine sämtlichen Einkäufe auf den Fußboden fallen, schnappte ihn und rannte schnurstracks über die Straße zum Tierarzt.

„Bitte helfen Sie meinem Hund“, sagte ich, während ich ihn streichelte und meine Tränen auf sein Fell fielen. „Er hat Gift gefressen, und es geht ihm sehr schlecht. Lassen Sie ihn nicht sterben.“ Sandy verdrehte fürchterlich die Augen, zuckte am ganzen Körper und hatte Schaum vor dem Mund. Der Tierarzt nahm ihn mir aus den Armen, eilte mit ihm ins Hinterzimmer und schloss die Tür hinter sich. Ich saß über eine Stunde lang im Wartezimmer und schluchzte herzzerreißend, bis der Tierarzt schließlich mit ernster Miene wieder herauskam.

„Tut mir leid, mein Sohn, wir konnten nichts mehr tun“, sagte er zu mir, als ich voller Erwartung vor ihm stand.

Ich hatte nie gedacht, dass irgendetwas so wehtun könnte, und ich heulte während der gesamten Heimfahrt auf dem Fahrrad. Die neugierigen Blicke der Passanten waren mir egal. Zum Glück hatte Mama bei der Arbeit einen Anruf erhalten und wartete bereits, um mich zu trösten. Es dauerte Wochen, bis ich wieder in den Laden gehen konnte.

• • •

JedenSonntag, ganz egal,wie müde sie nach sechs vollen Arbeitstagen auch war, kochte Mama gebratenes Hühnchen mit Kartoffelbrei und Maisbrot. Ich kann immer noch kein Maisbrot riechen, ohne dabei an sie zu denken. Zu besonderen Anlässen lud Papa uns in Morrison’s Cafeteria zum Sonntagsangebot ein – neunundneunzig Cent für jeden von uns, und man konnte essen, so viel man wollte. Wir stellten uns mit Tabletts an, auf denen wir Salisbury-Steaks, Hühnchen und Kartoffeln aufgetürmt hatten. Wir stopften so viel in unsere hungrigen Mäuler, wie wir nur konnten, bis unsere Bäuche zum Platzen voll waren. Wenn sie uns gelassen hätten, hätten wir auch eine Schubkarre genommen.

Wie wenig Geld wir auch hatten, Mama achtete immer darauf, dass wir keinen Hunger litten und stets sauber waren. „Wasch dein Gesicht, deine Hände und Füße, und putz dir die Zähne“, sagte sie jeden Abend wie ein Mantra. „Und vergiss nicht, deine Gebete zu sprechen.“ Sie war eine überzeugte Baptistin aus dem Süden und glaubte fest an Gott. Vor jeder Mahlzeit mussten wir ein Tischgebet sprechen, obwohl Papa oft ungeduldig war und sich endlich dem wichtigen Teil, dem Essen, zuwenden wollte.

Sobald wir laufen gelernt hatten, schleppte Mama Jerry und mich sonntags zur Bibelstunde. Papa kam nie mit. „Ich habe alles gehört, was die zu sagen haben“, bemerkte er dann trocken und fuhr mit der Zubereitung seiner wochenendlichen Lieblingsleckerei – gebratene Austern – fort, während man mit uns zur North Central Baptist Church marschierte.

Jerry und ich wurden zu Bibelstudiengruppen angemeldet und auf die baptistische Taufe vorbereitet, die in einem durchsichtigen Wasserbecken aus Glas stattfand, das wie ein riesiges Aquarium aussah und in das der Priester mit seinem „Opfer“ hineinstieg. Eines Tages tauchte der Priester so eine große, fette Dame aus der Gemeinde unter. Er legte sein Taschentuch über ihren Mund und sprach Gebete, während er sie unter Wasser hielt. Na ja, diese alte Dame begann zu treten und um sich zu schlagen und versuchte, aus dem Wasser zu kommen, aber er wollte sie nicht hochlassen. Ich sah mit Entsetzen zu, bis sie schließlich durchs Wasser nach oben schoss und nach Luft schnappte.

„Habt ihr das gesehen?“, schrie ich außer mir. „Der Priester hat sie beinahe ertränkt.“ Nach dem Gottesdienst ging ich schnurstracks rüber zur Methodistenkirche auf der anderen Straßenseite und schrieb mich an Ort und Stelle dort ein. „Methodisten“, so teilte ich meiner Mutter mit fester Stimme mit, „bespritzen einen nur.“

Das Beste an der Kirche war für mich die Musik – nicht in unserer, aber in den Kirchen der Schwarzen. An den meisten Sonntagen, wenn unser Gottesdienst längst vorüber war, ging ich die zweieinhalb Kilometer zu Fuß zu einer Kirche der Pfingstgemeinde, setzte mich draußen auf den Rasen und wiegte mich sanft im Takt zu den kraftvollen Klängen und beeindruckenden Stimmen, die aus den offenen Fenstern herausdrangen. Mann, diese Leute wussten, wie man ein Lied richtig sang.

MeineEltern hatten nur wenige Freunde.Keiner von beiden war besonders kontaktfreudig, und beide waren sich ihrer durch den frühen Schulabbruch bedingten Unzulänglichkeiten schmerzlich bewusst. Alles, was ich meinen Vater jemals lesen sah, war die Zeitung – oder das „Papier zum Fischeinwickeln“, wie er sie nannte. Jeden Abend musste ich ihm die Zeitung in den Hof bringen. Selbst wenn sie gesellig gewesen wären, was sie aber nicht waren, hätten Mama und Papa trotzdem kein Geld und keine Räumlichkeiten gehabt, um Gäste zu empfangen. Die Küche war nur etwa zwei Meter vierzig mal zwei Meter vierzig groß, mit einer Spüle und einem Herd, der von einer Gasflasche gespeist wurde. Man konnte gerade zwei Personen darin unterbringen – wenn sie einander geschickt auswichen. Unser winziges Wohnzimmer gestattete ebenfalls keine Partys.

Meine Mutter beklagte sich selten über ihre materielle Situation, doch eines Sommers beschloss sie, dass sie unbedingt ein Esszimmer haben musste. Ihre jüngere Schwester hatte eine gute Partie gemacht, und sie und ihr Ehemann Ursell waren die reichsten Leute, die wir kannten. Er hatte am Krieg teilgenommen, war danach beim Militär geblieben und diente nun am Luftwaffenstützpunkt Wright-Patterson in Dayton im Bundesstaat Ohio. Jedes Mal, wenn sie mit ihren Kindern Jean und Frank zu Besuch kamen, trafen sie im neuesten Modell von Cadillac oder Oldsmobile ein. Sie lebten in einem Haus mit einem hübsch gestalteten Garten und einer Garage, und Frank hatte einen Motorroller, auf dem er mich fahren ließ. Am beeindruckendsten – zumindest was meine Mutter betraf – war jedoch, dass sie ein separates Zimmer zum Dinieren hatten.

In jeden Sommerferien arbeiteten mein Vater, Jerry und ich etwa eine Woche lang am Haus – wir besserten es aus, strichen die Schindeln neu an, flickten die Mückengitter und nahmen generelle Verbesserungen vor. In Florida herrschten so große Hitze und Feuchtigkeit, dass die Farbe andauernd platzte und abblätterte. Man musste sie abkratzen und neu streichen. In diesem besonderen Jahr jedoch gab es wichtigere Dinge zu tun: Wir mussten ein Esszimmer bauen. Wir arbeiteten den ganzen Sommer lang, jeden Abend und auch an den meisten Wochenenden, sägten Bretter von Hand zu, hämmerten, reparierten, strichen. Wenn Mama abends von der Arbeit kam, inspizierte sie sorgfältig, was wir geschafft hatten. Es war nur eine Kiste, die an der Rückseite dieser alten Bretterbude klebte, aber vor ihrem geistigen Auge war daraus etwas Größeres entstanden.

Als das Esszimmer fertig war, setzten wir uns zum ersten Mal zum Essen an einen Tisch, statt die Teller vor dem Fernseher auf den Schoß zu nehmen. Es war irgendwie seltsam, sich gegenseitig über den Tellerrand hinweg anschauen zu müssen. Nur sehr selten wurde jemand eingeladen, der in den Genuss dieser Erfahrung kam. Sie hatte sogar Lamellenfenster anbringen lassen, die aus mehreren horizontalen Glasplatten bestanden, die man mit einer Kurbel wie eine Jalousie öffnen und schließen konnte. Mein Gott, war sie auf diese Fenster stolz. So sehr, dass sie es sogar ein wenig genossen haben muss, als uns Papa übers Knie legte, weil Jerry und ich beim Spielen im Hof versehentlich eines zerbrochen hatten. Mein Vater war ein Gewohnheitstier, dessen Arbeitsleben sich nur um Schichten und Dienstpläne drehte. Alles geschah in einem sich endlos wiederholenden Kreislauf. Er achtete darauf, dass sein Privatleben in ebenso geordneten Bahnen verlief. Für ihn gab es keine Ausnahmen von der Regel. Jeden Sonntagnachmittag – man konnte sich praktisch blind darauf verlassen – fuhr er in seinem alten Chevy irgendwohin. Mein Vater liebte dieses Auto. Es war eine hässliche Kiste mit Trittbrettern, aber man konnte auf dem Rücksitz stehen und sich an einem Seil festhalten, das als Sicherheitsgurt diente. So unattraktiv es auch gewesen sein mag, so hatte es doch nie eine Panne. Es war so einfach konstruiert, dass Papa es leicht reparieren konnte. Ich sah ihm oft zu, wenn er den Kopf unter der Motorhaube vergraben hatte. Aus dem Radio plärrte Big-Band-Musik, ich reichte ihm Werkzeuge und lernte nebenbei etwas über die Instandhaltung von Automobilen.

Den meisten Spaß mit meinem Vater hatte ich zweifellos dann, wenn er an den Wochenenden in seiner Garage etwas reparierte. Insgeheim hatte er eigentlich immer Elektriker werden wollen, und seine Werkstatt war vollgestopft mit Radioteilen, Lötdraht, Kabeln und alten Stereoanlagen. Es war seine Form der Entspannung. Nie lümmelte er mit einem Whisky in der Hand vor dem Fernseher herum, wie es viele Väter in meinem Bekanntenkreis taten – hauptsächlich, weil er sich keinen Whisky leisten konnte.

Kurz nach dem sonntäglichen Mittagessen warf er seinen Chevy an, und dann fuhren wir nach Jacksonville oder Palatka oder Daytona Beach. In den Sommerferien fuhren wir noch viel weiter fort, manchmal besuchten wir sogar Onkel Buck. Papas kleiner Bruder, der eigentlich Jesse hieß, war sein fröhliches Gegenteil. Wenn Papa einmal lächelte – was selten vorkam und meistens, wenn sein Bruder in der Nähe war –, dann sah er aus wie ein ganz anderer Mann. Falten um seine Augen und seinen Mund, die uns vollkommen unbekannt waren, veränderten sein ganzes Gesicht.

Jerry und mich langweilten die scheinbar endlosen Reisen, auf die uns Papa mitnahm, und so verbrachten wir einen Großteil der Zeit damit, herumzurangeln oder uns gegenseitig zu necken und zu ärgern. Die Konversation blieb wegen der lauten Musik, die Papa unbedingt einschalten musste, auf ein Minimum beschränkt. Wir hielten nur an, um etwas zu essen oder in billigen Motels abzusteigen, wenn er zu müde zum Weiterfahren war. Die Monotonie wurde durch die knalligen Werbeplakate, die den alten, zweispurigen Highway säumten, etwas gemildert. Die berühmten, in Reimform abgefassten Slogans für Rasiercreme waren stets in einem Abstand von acht Kilometern angebracht, und wir hielten immer Ausschau nach dem nächsten und freuten uns schon auf die Pointe.

Papa rauchte Lucky Strikes, die er aus dem Fenster schnippte, wenn sie zu Ende waren, und die uns so mit einem heißen, stinkenden Ascheregen überzogen. „He, Papa, lass das!“, schrien wir dann entrüstet und putzten uns ab. Vor meinem geistigen Auge sehe ich immer noch seinen wettergegerbten linken Arm aus dem Wagenfenster hängen.

DieSommer inGainesvillewaren unerträglich. Bereits zur Morgendämmerung konnte man die Hitze des Tages erahnen. Um die Mittagszeit war es unter dem Blechdach kochend heiß. Nachts lagen wir schweißnass da und konnten kaum atmen. Drinnen war es genauso heiß wie draußen, und man musste die Fliegengittertür verschlossen halten, denn sonst hätte einen das Ungeziefer bei lebendigem Leib gefressen.

Die Winter waren kalt und feucht. Die einzige Wärmequelle, die wir im Haus hatten, war ein alter Kerosinofen, der im offenen Kamin im Wohnzimmer stand. „Doc, steh auf, und wirf den Ofen an“, rief Mama immer, wenn es draußen noch dunkel war. Widerwillig sprang ich aus dem Bett, schnappte ein paar Kleider und beeilte mich in der klirrenden Kälte, so sehr ich konnte. Die anderen hörten dann, wie im Ofen das Feuer anging, und warteten zehn Minuten, bevor sie es wagten, einen Zeh aus dem Bett zu strecken. Ich habe immer noch Narben am Hintern, weil ich mich eines Morgens vor dem Ofen bückte, um meine Hosen anzuziehen, und dabei an das Metallgehäuse kam und mir ein Brandmal fürs Leben zuzog.

Mein Vetter Frank hatte mir einen Floh ins Ohr gesetzt, und ich wollte unbedingt einen Motorroller haben. Da ich jedoch bereits gehört hatte, wie sich Jerry und Papa über dieses Thema gestritten hatten, rechnete ich mir keine Chancen aus. Mit vierzehn war er für den Motorradführerschein zugelassen und wollte noch viel lieber einen Roller als ich. Papa dachte da anders: „Warte einfach, bis du sechzehn bist, mein Sohn, dann schieben wir dir ein dickes Stück Metall unter den Arsch. Du brauchst ein Auto, keinen Feuerstuhl.“

Da ich mich nie allzu sehr um die Anweisungen meines Vaters scherte, umging ich sein Verbot und fuhr, wann immer ich konnte, hinten auf den Motorrädern anderer Leute mit, obwohl mir danach meistens der Hintern wehtat. Ich kam humpelnd heim, hatte überall an den Armen und Beinen Schrammen und blaue Flecke und versuchte, so zu tun, als wäre mir das beim Bäumeklettern passiert.

„Habe ich dich nicht davor gewarnt?“, fragte meine Mutter dann stirnrunzelnd. Eines Tages besuchte ein älterer Junge meinen Nachbarn auf der anderen Straßenseite. „Bitte, bitte, lässt du mich mal mitfahren?“, bat ich. „Nur bis zum Markt.“ Ich drängelte unablässig, sodass er schließlich nachgab und mich lachend in die Stadt und wieder zurück fuhr. Auf dem Rückweg, nur ein paar Meter von unserem Haus entfernt, fuhr unser Nachbar mit seinem Wagen rückwärts aus seiner langen Schottereinfahrt und rammte uns seitlich. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde ich über das Dach des Autos geschleudert und landete mit dem Kopf voran auf der Straße, bevor ich besinnungslos in den Abflussgraben direkt vor unserem Haus taumelte. Meine Mutter saß mit offenem Mund auf der Veranda und beobachtete das gesamte Geschehen voller Entsetzen.

Ich erwachte eine Stunde später im Alachua County Hospital, blutverschmiert und zusammengekrümmt, mit einer Gehirnerschütterung, aber ohne einen einzigen Knochenbruch. Ein Jahr darauf kam mein Vetter Frank bei einem Motorradunfall ums Leben. Ich setzte mich nie wieder auf so ein Ding.

MeineMutter warmit meinem Vater sehr glücklich, mit ihren Lebensumständen hingegen war sie nicht zufrieden. Insgeheim, glaube ich, wünschte sie sich immer etwas Besseres, besonders, weil es Tante Kate so gut ging. Ganz besonders peinlich war Mama unsere Familienkutsche, die sie oft als altmodisch und verrostet bezeichnete.

Ohne dass wir davon wussten, fuhr sie mit dem Wagen eines Tages zu einem Autohändler und tauschte Papas geliebten Chevy für einen sauberen, zweifarbig grünen, gebrauchten 1956er-Pontiac mit elektrischen Fenster-hebern ein. Als er an jenem Abend von der Arbeit nach Hause kam, fiel er beinahe tot um.

Jerry und ich warteten hinter der Haustür und hielten den Atem an.

„Wo ist mein Chevy?“, explodierte Papa und starrte ungläubig auf den blitzblanken Pontiac.

„Wahrscheinlich auf dem Schrottplatz, wo er hingehört“, entgegnete Mama mit trotzig in die Hüften gestemmten Armen. Dann fügte sie ein wenig kleinlauter hinzu: „Ich habe ihn eingetauscht.“

„Du bringst die verdammte Karre dahin zurück, wo du sie herhast, und bringst mir meinen Chevy wieder zurück“, schrie Papa, an dessen Hals eine Ader angeschwollen war.

„Wenn du dieses Auto nicht willst, dann werde ich es selbst bezahlen“, schrie sie zurück. „Ich habe gearbeitet und habe gespart. Ich und die Jungs verdienen ein besseres Auto.“

Der Streit ging so lange weiter, bis Papa ins Haus stürmte und die Fliegengittertür derart zuknallte, dass sie aus den Angeln krachte. Mama fuhr in dem Pontiac davon. Eine Stunde später kehrte sie in Papas altem Auto zurück und ließ es schräg in der Einfahrt stehen, bevor sie sich durch die Hintertür ins Haus schlich. Jerry und ich beobachteten diesen Machtkampf mit schweigendem Staunen.

Innerhalb einer Woche war der Pontiac wieder da. Ich weiß nicht, was sie gesagt oder getan hatte, aber Papa räumte nach einer Mahlzeit einfach das Feld wie ein fauler Hund und ließ ihr ihren Willen. Mann, wir liebten das Auto. Es war ein Viertürer mit festem Verdeck. Plötzlich dachte ich, ich könnte wochenlang reisen, ohne anhalten zu wollen. Mit unserem „neuen“ Auto in der Einfahrt konnten wir schließlich doch noch erhobenen Hauptes durchs Viertel marschieren. Es war mir nie klar gewesen, wie arm wir tatsächlich waren, bis wir uns plötzlich nicht mehr ganz so arm fühlten. Es war ein gutes Gefühl.

DREI

DasRadio in der Poliklinikmachte mich erstmals mit den Freuden der Musik vertraut. Mein Vater förderte dieses frühe Interesse, da das etwas war, was wir gemeinsam hatten. Egal, wie arm wir auch waren, er besaß immer irgendeine Musikanlage, auf der man Dreiunddreißiger- und Fünfundvierziger-Vinylplatten abspielen konnte. Als ich alt genug war, um dies entsprechend zu würdigen, war unsere aus Einzelteilen zusammengeschusterte Unterhaltungsanlage das größte Möbelstück im Wohnzimmer. Nach einem harten Arbeitstag kam Papa nach Hause, wusch sich, machte es sich bequem und hörte sich ein paar Tonbänder an. Es war die einzige echte Fluchtmöglichkeit aus dem Leben, in das er hineingeboren worden war. Das und das Fernsehen – wenn ich auch glaube, dass wir bestimmt die letzte Familie in Gainesville waren, die sich ein Gerät leistete. Es war so groß und wuchtig, dass es wie eine hölzerne Waschmaschine mit einer übergroßen Scheibe aussah.

Er lieh sich immer Langspielplatten von seinen Freunden aus, spielte sie auf seinem Plattenspieler ab und nahm sie auf seinem gebrauchten Tonbandgerät der Marke Voice of Music auf. Er wusste, dass es sich dabei um illegale Raubkopien handelte, aber mehr konnte er sich nicht leisten. Wenn ihn etwas zu langweilen begann, löschte er es wieder, lieh von jemand anderem eine Platte aus und nahm sich diese dafür auf. Bald besaß er eine umfangreiche Sammlung von Leuten wie Tommy Dorsey, Lawrence Welk, Benny Goodman und Glenn Miller. Bis heute muss ich an meinen Vater denken, wenn ich „Moonlight Serenade“ höre.

Ihm verdanke ich auch meine erste Berührung mit Jazz und Country. Na ja, ihm und derGrand Ole Opry.Wir hörten uns die aus dem Ryman Auditorium übertragene Sendung immer auf WSM Radio an, bis wir uns einen Fernseher kauften und sie freitag- und samstagabends live aus Nashville sehen konnten. Trotz der minderen Qualität des Fernsehgeräts hatten wir den besten Empfang im Viertel, weil Papa eine ausgeklügelte Ringantenne gebastelt hatte. Wenn man den Kanal wechselte, drehte sie ein Motor in die richtige Richtung. Ich fand das ziemlich klasse.

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich eines Sonntagabends im Jahr 1957 Elvis Presley in derEd Sullivan Showsah und völlig ausflippte. Er sang „Hound Dog“, „Heartbreak Hotel“ und „Love Me Tender“, und ich war vollkommen von den Socken. Obwohl er aufgrund der Beschwerden über die sexuelle Natur des Tanzstils von „Elvis the Pelvis“ (Elvis das Becken) nur von der Hüfte aufwärts gezeigt wurde, hatte ich noch niemanden gesehen, der sich so bewegte. Wenig später gab es eine wahre Flut von Musik namens Rock ’n’ Roll, und ich begriff sofort, dass dies genau das Richtige für mich war. Etwas daran ließ mir regelrecht die Nackenhaare zu Berge stehen.

Meine ersten Erfahrungen mit der technischen Seite von Musik verdanke ich ebenfalls meinem Vater. Eines Tages rief er mich zu seinem Tonbandgerät herüber, das aus zwei Boxen bestand. In der einen befanden sich das Bandabspielgerät und ein winziger Breitbandlautsprecher, in der anderen ein kleiner Verstärker und ein zweiter Lautsprecher. Ohne weitere Erklärungen baute er ein Mikrofon auf, stellte es vor mich hin und instruierte mich: „Okay, Doc, ich möchte, dass du laut die ungeraden Zahlen aufsagst.“

Wie mir geheißen ward, zählte ich: eins, drei, fünf, sieben und so weiter. Nachdem er das Band zurückgespult hatte, spielte er es ab und sagte: „So, wenn du jetzt ‚eins‘ hörst, dann beginne, die geraden Zahlen aufzusagen.“

Nach wenigen Minuten spielte er mir das fertige Resultat vor. Durch die mit dem Stereoeffekt gegebene Möglichkeit einer Zweispuraufnahme hörte ich nun, wie meine Stimme auf dem linken Kanal „eins“ sagte und dann auf dem rechten Kanal „zwei“. Es war die erste Zweispuraufnahme, die ich je gehört hatte, und ich dachte: „Mein Gott, das ist ja unglaublich!“ Da war es um mich geschehen.

Zuallererst brauchte ich dringend eine Gitarre. Die Elvis-Welle war über Amerika geschwappt, und eine Gitarre war plötzlich das tollste Instrument, das man spielen konnte. Ich war mit der Gitarren- und Banjomusik aus Nashville großgezogen worden, und es gab kein anderes Instrument, für das ich mich auch nur im Entferntesten interessierte. Als ich elf war, schienen alle im Block außer mir Gitarre zu spielen. Das Problem war nur, dass ich kein Geld hatte, um eine zu kaufen. Ich war völlig niedergeschlagen, bis ich plötzlich entdeckte, dass ich eventuell etwas Wertvolles zu verkaufen hatte: Knallfrösche. Jerry und ich kauften sie immer, wenn wir Onkel W. L. in Karolina besuchten, und brachten sie mit nach Hause nach Florida, wo sie verboten waren. Wenn man einen in die Abflussrinne aus Beton vor unserem Haus warf, gab es einen solchen Knall, dass alle Kinder in der Straße angerannt kamen, bevor sich noch das Schießpulver verzogen hatte.

Der Junge auf der gegenüberliegenden Straßenseite besaß genau so eine Akustikgitarre, wie ich unbedingt eine wollte, also fingen Jerry und ich eines Tages an, Knallfrösche zu werfen. Wie geplant, kam der Junge sofort heraus. „Hey, kann ich ein paar davon haben?“, fragte er mit leuchtenden Augen.

„Klar“, sagte ich und tat recht geschäftsmäßig. „Aber es kostet dich diese alte Gitarre, die oben auf deinem Schrank liegt.“ Sie war ein grässliches Instrument mit drei fehlenden Saiten und voller Löcher, aber sie war meine erste große Liebe. Ich nahm sie mit zum Gemischtwarenhändler und kaufte für meine letzten Ersparnisse neue Saiten. Ein Nachbar zeigte mir, wie man mein neues Spielzeug stimmte und sich durch die ersten, schmerzvollen D- und G-Akkorde ackerte. Ich nahm den Schaukelstuhl auf der Veranda meiner Eltern in Beschlag, wo ich stundenlang übte. Ich saß ihn beinahe durch.

Später kratzte ich, mit einem kleinen Zuschuss von Papa, ein kleines Vermögen zusammen und schickte achtundzwanzig Dollar an Sears, Roebuck & Co., wo ich eine Silvertone Archtop bestellte, was mir damals als Gipfel musikalischer Finesse erschien. Eine Woche lang kam ich jeden Morgen zu spät zur Schule, weil ich darauf wartete, dass sie endlich mit der Post geliefert wurde. Ich kann mich immer noch gut an den stechenden Geruch nach frischem Lack erinnern, als ich den Koffer das erste Mal öffnete. Ich hatte noch nie etwas so Glänzendes, Poliertes und Neues besessen. Auf meine Gitarre achtete ich mit unglaublicher Sorgfalt. Alles andere hatte ich von Jerry aufgetragen: seine Kleider, seine Schuhe, sogar sein altes Fahrrad. Dies war der erste Gegenstand, der mir ganz allein gehörte. Musik war auch das Einzige, worin ich besser war als Jerry. Er beherrschte gerade mal ein paar Akkorde auf dem Klavier. Es war darüber hinaus die einzige Aktivität, zu der mich mein Vater direkt ermunterte. Dieser doppelte Anreiz – meinem Vater zu gefallen und in etwas besser als mein Bruder zu sein – genügte mir vollauf, um mich richtig in die Sache reinzuknien.

Papa schien es wirklich zu freuen, dass ich mich für etwas begeisterte und nicht nur Tagträumen nachhing. Als alter Bastler nahm er die Rückverkleidung des Fernsehers ab und entdeckte, dass es dort eine kleine Buchse gab, wo ich meine Gitarre einstöpseln und so über die Lautsprecher des Geräts spielen konnte. Jeden Samstagmorgen, wenn mein Bruder Baseball spielen und meine Eltern bei der Arbeit waren, stöpselte ich mich ein, sah mir Zeichentrickserien wieMighty MouseundWinky Dink and Youan und erfand währenddessen die Musik dazu. Vor den Leuten in der Fabrik prahlte Papa mit mir. „Mein Jüngster hat ein gutes Gehör“, sagte er stolz. „Ich glaube, er ist ein Naturtalent.“

Eines Tages hörte er zufällig, wie sich einer seiner Kumpels darüber beklagte, dass er seiner Tochter eine elektrische Gitarre gekauft habe, auf der sie nie spiele. „Das verdammte Ding steht nur in ihrem Schrank und verstaubt“, stöhnte er.

„Ah ja?“, kommentierte Papa, der wusste, dass mir die Silvertone längst nicht mehr genügte. An jenem Abend kam er etwas später nach Hause und erzählte mir von der elektrischen Gitarre. „Wenn wir rübergehen, um sie uns anzusehen, dann tu so, als wäre dir das Ganze egal“, schärfte er mir ein.

Es handelte sich um eine cremefarben-goldene Fender Mustang in einem kleinen Tweedkoffer. In dem Augenblick, in dem ich die Gitarre zu Gesicht bekam, flog unser Trick auf. Papa konnte aus meinem Gesichtsausdruck ablesen, dass er bereits jetzt kein gutes Geschäft mehr machen würde. Es war vermutlich die billigste Fender, die es für Geld zu kaufen gab, und mit ihrem goldenen Schlagbrett sah sie aus wie eine Mädchengitarre, aber ich hatte mich verliebt. Ich wollte sie unbedingt haben, besonders, als ich sah, dass noch ein kleiner Verstärker dazugehörte, der kaum größer als ein Kofferradio war. Stolz nahm ich sie mit nach Hause und spielte so lange, bis meine Finger bluteten. Papa half mir, den Verstärker so aufzurüsten, bis er einem Fender Deluxe entsprach, und das war schon etwas. Nun musste ich nur noch meine musikalischen Fertigkeiten verbessern.

Ich übte und übte, und sobald ich dachte, ich wäre gut genug, machte ich mich auf zum State-Theater-Kino. Samstagmorgens liefen dort für fünfundzwanzig Cent Filme wieDas Ding aus dem SumpfoderKing Kong,und die meisten Jugendlichen aus Gainesville gingen hin. Meistens veranstaltete das Kino direkt im Anschluss an die Vorstellung einen Talentwettbewerb. Viele Jugendliche kamen früh, zahlten ihren Vierteldollar und bekamen mehr fürs Geld – einen Film und ein paar begabte Amateure.

Als ich die Bühne betrat, um meinen ersten öffentlichen Auftritt zu absolvieren, war ich gerade elf Jahre alt, hatte mein weißblondes Haar gescheitelt und trug meine beste Sonntagshose und mein bestes Hemd. Ein Schauder überkam mich. Ich war so nervös, dass meine noch unbehaarte Oberlippe schweißnass wurde. Mein Hemd klebte mir am Rücken, und mein Gesicht wurde knallrot. Mit äußerster Konzentration legte ich meine Finger auf die korrekten Positionen und spielte die ersten Takte von „Red River Valley“, einem sentimentalen amerikanischen Countrysong, den ich Porter Wagoner schon ein Dutzend Mal in derGrand Ole Opryhatte spielen hören. Es war nicht gerade Elvis, doch ich hatte noch nicht den Mut, die Bewegungen, die ich stundenlang in meinem Zimmer geübt hatte, öffentlich aufzuführen.

Im Publikum waren nur wenige Leute, die ich kannte. Der Rest waren vollkommen Fremde, und das machte es in gewisser Weise leichter. Sie lümmelten auf ihren Plätzen, redeten und lachten, tranken Softdrinks und bewarfen sich gegenseitig mit Popcorn, während ich spielte.

Ich sang nicht oder so. Ich konnte gar nicht. Ich hatte damals wenig bis kein Vertrauen in meine Stimme und hätte ohnehin nicht genügend Spucke produziert, um meine Stimmbänder zu befeuchten. Noch konnte ich verhindern, dass sich mein Mund seltsam bewegte, während ich die schwierigsten Teile des Stücks auf dem Griffbrett spielte. Ich hoffte nur, dass diejenigen, die vorn an der Bühne saßen, dachten, ich würde den Text vor mich hin murmeln.

Ich stand einfach nur stocksteif da und spielte Gitarre. Die Resonanz darauf war zunächst wenig begeistert, doch nach einer Weile kehrte eine gewisse Stille ein, und ich bemerkte, dass einige der Kids tatsächlich zuhörten. Ich gestattete mir ein kleines Lächeln, ging das Ganze nun entspannter an und spielte mit mehr Selbstvertrauen. Ich wich sogar ein wenig von dem Song ab und baute einen kleinen Improvisationsteil ein. Als ich den letzten Chorus erreichte, gab es nicht gerade stehende Ovationen, aber ich wurde nicht ausgebuht oder mit Pappbechern beworfen. Ich wusste, dass dies ein gutes Zeichen war.

Als ich den letzten Akkord verklingen hörte, richtete sich mein Blick auf ein paar hübsche junge Mädchen in der zweiten Reihe, die mich aus irgendeinem Grund mit einem Ausdruck der Bewunderung in den Augen anstrahlten. Ich wusste, dass ich meinen Weg gefunden hatte. Als ich wie benom-men von der Bühne stolperte, als wäre ich gerade aus einem langen Traum erwacht, hatte ich keine Wahl mehr. Von jenem Tag an sollte mein Leben nie mehr dasselbe sein.

Die Pubertät war für mich,wie für viele Teenager, eine Zeit unangenehmer Verwirrung. Haare sprossen, die Knochen wuchsen, Pickel blühten, ich kam in den Stimmbruch, und alle möglichen beunruhigenden Gedanken schlichen sich in meinen Kopf. Hitzewellen durchfuhren meinen Körper, wenn ich nur an ein Mädchen dachte. Eine nähere Begegnung mit jemandem wie Sharon Pringle hätte mich wahrscheinlich umgebracht.

Zu den rein körperlichen Veränderungen kamen noch unvorhergesehene psychologische – so war mir bis zu meinem ersten Tag an der F. W. Buchholz High School nicht ganz klar, wie verarmt meine Familie wirklich war. Beinahe über Nacht entdeckte ich völlig neue Bereiche der Peinlichkeit. Ich musste mich nur umschauen und die Kleidung, Fahrräder und sogar Autos der anderen mit meinen eigenen spärlichen Besitztümern vergleichen, um zu verstehen, was ich war: bettelarm. Mit dieser Erkenntnis stieg ein schneidendes, stechendes Schamgefühl in mir auf.

Freunde wie Kenny Gibbs, dessen Vater ein Möbelgeschäft in der Stadt besaß, lebten in neuen Betonhäusern mit Klimaanlagen, wovon ich nur träumen konnte. Bald verbrachte ich mehr und mehr Zeit bei ihm zu Hause und genoss die dauerhaft kühle Luft sowie andere ungeahnte Luxusgüter wie einen Farbfernseher und einen Kühlschrank voll mit Schokoriegeln und Coca-Cola, aus dem wir uns nach Herzenslust bedienen durften. Bereitwillig nahm ich eine Einladung seiner Mutter an, über Nacht zu bleiben, einfach nur, um herauszufinden, wie es war, einmal nicht in einer Schweißpfütze zu liegen.

Selten, wenn überhaupt lud ich Kenny zu mir nach Hause ein. Auch sonst niemanden, um genau zu sein. Meine übliche Ausrede war, dass Mama zu Hause wäre oder mein Bruder lernte. Alles, was mit meinen Eltern zu tun hatte, erschien mir in meiner halbwüchsigen Gedankenwelt auf einmal unerträglich. Ihr Englisch wirkte so gebrochen; sie waren nicht so beredt wie die Eltern der anderen. Ich dachte, in dem Augenblick, wo ihnen jemand begegnete, würde man wissen, dass ich aus bescheidenen Verhältnissen stammte.

Hin und wieder jedoch wurde mein familiärer Hintergrund sichtbar und drohte mich bloßzustellen, etwa wenn mir jemand eine persönliche Frage stellte wie: „Ist dein Vater nicht Mechaniker bei Koppers?“ Oder: „Habe ich deine Mutter nicht neulich im Gebrauchtwarenladen gesehen?“ Meistens gelang es mir, so etwas abzubiegen, bevor es zu spät war. Die Musik, mein einziger Fluchtweg, blieb weiterhin meine Erlösung.

Ich konnte mir keine eigenen Schallplatten leisten, um mit den neuesten Trends Schritt zu halten, also hörte ich unablässig Radio. Ich hatte in meinem Zimmer ein altes hölzernes Gerät stehen, das schnell alle Aufmerksamkeit auf sich zog, die ich ansonsten auf die Hausaufgaben verwendet hätte. In Gainesville stellten die meisten der von Weißen betriebenen Radiostationen den Sendebetrieb bei Sonnenuntergang ein. Wenn das Wetter gut war und zwischen Tennessee und Florida nicht gerade ein heftiger Sturm tobte, konnte ich die Antenne so lange ausrichten, bis ich damit WLAC in Nashville auf der Mittelwellenfrequenz 1510 empfing, die einzige Station, die schwarze Musik sendete. Während der von Gene Nobles moderierten, knisternden Sendungen wurde ich mit Legenden wie B. B. King, Bo Diddley, Chuck Berry und Muddy Waters vertraut gemacht. Da ich Pat Boones abgestumpfte Version von „Tutti Frutti“, die den ganzen Tag auf den regulären Kanälen lief, gründlich satthatte, hörte ich nachts offenen Mundes zu, wie Little Richard seinen Kram herunterhämmerte.

Ich kämmte mir das Haar mit Pomade zur Seite, nähte mir auf der Nähmaschine meiner Mutter meine Jeans um und machte mich ernsthaft daran, die Musikszene Nordfloridas zu erobern. Ich nahm eines von Papas Bändern und begann, bei anderen Leuten Schallplatten auszuleihen – Elvis, Buddy Holly, Bill Haley And His Comets, im Grunde alles seit den Anfängen des Rock ’n’ Roll. Ich benutzte Papas Voice-of-Music-Gerät und nahm die Platten auf einem Kanal auf. Dann spielte ich dazu Gitarre auf dem anderen und versuchte, die Rock-’n’-Roll-Größen zu imitieren. Als sich mein Vater eine bessere Stereoanlage kaufte, requirierte ich sein altes Gerät und trug es vorsichtig in mein Zimmer. Ich hatte nun jeden Gedanken an höhere Bildung aufgegeben und widmete meine Nächte ganz der Musik.

Mit vierzehn hatte ich meinen zweiten öffentlichen Auftritt. Ich nahm an einem Talentwettbewerb teil und betrat die Bühne der Junior High School allein, nur mit meiner Gitarre und einem Verstärker. „Alles klar, Jungs und Mädels, einen dicken Applaus für unseren nächsten Teilnehmer – Donald Felder“, kündigte mich der Moderator unter den kreischenden Rückkopplungen seines Mikrofons an. Ich war viel nervöser als bei meinem letzten Gig, hauptsächlich deshalb, weil ich diesmal jeden im Publikum kannte. Irgendwie schaffte ich es jedoch, „Walk – Don’t Run“ von den Ventures gut genug zu spielen, dass man es noch erkannte. Es waren etwa fünfhundert Zuschauer anwesend, und die Reaktion war verblüffend. Sie schienen mich zu mögen, und gegen Ende des Auftritts hatte ich den Status einer Neuentdeckung erworben. Ebenso wie ich hatten auch meine Altersgenossen die Phase erreicht, dass sie sich mit ihren Rock-’n’-Roll-Idolen identifizierten, und ich stellte fest, dass ich – als nächstes Äquivalent – plötzlich Fans in Gainesville hatte. Das Beste daran war, dass einige davon sogar Mädchen waren. Mit meinem hübschen Äußeren und meiner schlanken Gestalt wurde ich nun, da ich auch noch musikalisches Talent bewiesen hatte, offenbar als Sahneschnittchen betrachtet. Unnötig zu sagen, dass ich meine neue Coolness genoss.

Drei Wochen nach diesem Auftritt schlug mir einer der Lehrer vor, ich solle doch die örtliche Radiostation WGGG kontaktieren, die regelmäßig die besten Amateure von Gainesville übertrug. Er begleitete mich dorthin, weil er einen der DJs kannte, und arrangierte eine Livesendung für mich. Ich stand in einem winzig kleinen Tonstudio vor einem Mikrofon und drosch zwei Instrumentalnummern herunter: „Apache“ von Jerry Lordan, das die Shadows populär gemacht hatten, und mein altes Kabinettstückchen „Walk – Don’t Run“. Einige meiner Freunde hörten die Sendung. „Gut gemacht, Don“, sagten sie zu mir. „Das war ’ne echt saubere Sache.“ Durch sie fühlte ich mich wie jemand, fast sogar wie Elvis. Bereits damals verblüffte es mich, wie ich mich in der Wahrnehmung der Leute veränderte, wenn ich nur vor ein Mikrofon trat. Der DJ, ein Typ aus Gainesville namens Jim, der im Hauptberuf als Fahrer des örtlichen Bestattungsunternehmens Williams-Thomas arbeitete, bot an, mir bei ein paar Bandaufnahmen zu helfen. Wir wurden gute Freunde und trafen uns abends immer im Schauraum des Bestattungsinstituts, wo wir neben den Sockeln mit den offenen Särgen Frisbee spielten.

Ich stellte eine kleine Schulband mit Kenny Gibbs und dessen Bruder zusammen, und wir probten regelmäßig in ihrer Garage. Seine Mutter wollte, dass wir uns Moonbeams nannten, aber wir fanden den Namen scheiße. Ich kann mich nicht entsinnen, wofür wir uns als Nächstes entschieden, aber irgendwann wurden aus uns die Continentals. Es war sozusagen meine Band. Ich stellte sie zusammen und ließ Karten mit meiner Telefonnummer darauf für die Buchungen entwerfen. Wie es für Teenagerbands in einer Collegestadt typisch ist, wechselten die Mitglieder ständig, je nachdem, wer Gainesville gerade wegen des Studiums verließ oder neu hinzuzog. Kenny spielte eine Zeit lang Bass – nicht weil er besonders begabt gewesen wäre; er sah einfach gut aus und wirkte anziehend auf die Mädchen. Außerdem hatte er das Geld für Equipment, was lebensnotwendig war. Es gab noch zwei weitere Bassisten, die viel besser waren: Barry Scurran, ein Collegestudent aus Miami, und ein Typ namens Stan Stannell.

Wenn ich zu einer Probe rüber zu Stans Haus ging, saß er immer schon stundenlang in seiner Unterwäsche auf dem Bett, den Fuß auf ein kleines Hockerchen gestützt, und spielte klassische Gitarrenmusik vom Blatt. Er spielte phänomenal, aber wenn man ihm eine elektrische Gitarre in die Hand gab, klang es fürchterlich. Das Einzige, was für ihn infrage kam, war der Bass, aufgrund der Ähnlichkeit zu den klassischen Gitarrentechniken. Er spielte ungefähr ein Jahr lang mit uns und zog dann weiter. Schließlich landete er als Leiter der Gitarrenabteilung am Musikkonservatorium von Boston. In meiner Band spielte vermutlich einer der besten klassischen Gitarristen des ganzen Landes Bass, und ich wusste es nicht einmal.