23,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

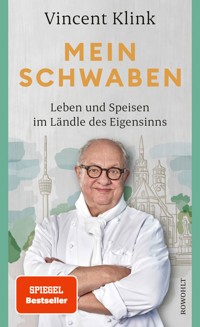

Vincent Klink porträtiert Schwaben – ein Heimspiel bei gutem Essen. Mit zahlreichen, handkolorierten Fotografien Buttenhausen, Pfullingen, Biberach, Beutelsbach, Tiefenbronn, Lauffen am Neckar, Steinheim an der Murr – wer Schwaben verstehen will, der muss über die Lande fahren. Es sind die kleinen Ortschaften, die Flüsse und Täler, die Höhenzüge der Schwäbischen Alb und die vielen bürgerlichen Gasthäuser, die das Grundrauschen jener Kulturlandschaft erzeugen, die Vincent Klink in diesem Buch mit großer Begeisterung und dem ihm eigenen Sinn für Humor besingt. In kleinen und größeren Ausflügen durchstreift er seine Heimat innerhalb der Grenzen des alten Herzogtums, spaziert durch die Provinz und die Städte, durch Tübingen, Ulm und Stuttgart – das Zentrum der Schwabologie. Er trifft dabei auf ursteinzeitliche Löwenmenschen und schwäbische Tüftler der Gegenwart, präsentiert bekannte und weniger bekannte Künstler und Dichter, Erfinder und Protagonisten der schwäbischen Geschichte. Immer wieder kehrt er zur Stärkung in eine Wirtschaft ein und gibt Einblicke in die ebenso bodenständige wie köstliche Küche seiner Region – ein kulturelles und kulinarisches Heimspiel. «Schwäbischer Philosoph und Schaffer am Herd.» Stuttgarter Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Vincent Klink

Mein Schwaben

Leben und Speisen im Ländle des Eigensinns

Mit zahlreichen handkolorierten Fotos des Autors

Über dieses Buch

Vincent Klink ist einer der prominentesten Schwaben der Gegenwart. In Stuttgart lebt und betreibt er sein Restaurant, doch immer wieder zieht es ihn ins Umland, in die Gasthäuser seiner Region. Klink wirft einen von Selbstironie getränkten Blick auf seine Landsleute: Wie ticken die Schwaben, die Restdeutschland als ordnungsliebende Häusle-Bauer oder aufmüpfige Wutbürger zu kennen glaubt? Warum sind sie so stur, so asketisch, so weinselig, so lustig, so geizig, so großzügig, so vernünftig, so unvernünftig?

Klink führt durch die bewegte schwäbische Geschichte, auf den Spuren jenes Widerspruchsgeists, den er in seiner Heimat beobachtet, von Friedrich Schiller bis Robert Bosch, von den Bauernkriegen bis zu Stuttgart 21. Er schildert den Protestantismus – «Tüchtigkeit durch ständig schlechtes Gewissen» – aus der Distanz seiner katholischen Herkunftswelt Schwäbisch Gmünd, erzählt, wie die vorindustrielle Armut den schwäbischen Erfindergeist ankurbelte und wie Schwaben zum reichen Ländle wurde. Und natürlich darf ein Gang durch die regionale Küche nicht fehlen, aus der Klassiker wie Spätzle oder Maultaschen hervorgingen, aber auch Köstlichkeiten, deren Namen nicht immer verraten, was sich dahinter verbirgt: Katzengeschrei, Luggeleskäs, Flädlesuppe oder Brägele.

Vita

Vincent Klink, geboren 1949, betreibt in Stuttgart das Restaurant Wielandshöhe. In der verbleibenden Zeit musiziert er, widmet sich Holzschnitten, malt und pflegt seine Bienen. Er ist Autor zahlreicher Bestseller, darunter «Sitting Küchenbull» (2009), «Ein Bauch spaziert durch Paris» (2015) und «Ein Bauch lustwandelt durch Wien» (2019). Zuletzt erschien von ihm «Ein Bauch spaziert durch Venedig» (2022).

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Karten © Peter Palm

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Boris Schmalenberger Photographie; Illustration: Lukas Millinger

ISBN 978-3-644-01684-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog

Nach längerer Schreiberei, wenn im Kopf die Ganglien verstopfen, besuche ich zum Durchlüften meine bretonischen Schäflein. Ihre Heimat ist die Insel Ouessant vor der bretonischen Küste. Und so kamen sie zu mir: Ganz in der Nähe liegt ein Weinberg, den ein Freund mit seiner Schafherde beweidet. Vor einiger Zeit besuchte ich ihn und war ganz begeistert von seinem Wein und den Schafen, und so verhalf er mir zu einer eigenen kleinen Truppe. Unterhalb meiner Wielandshöhe ist das Gelände steil, und ich dachte mir, lebendige Rasenmäher wären die Rettung. Der Bock ist weiß, die Mädchen sind schwarz, und wir mögen uns alle. Alle sind Schaf, und jedes ist vollkommen anders. Es ist wie mit den Schwaben.

Zu Zeiten der Römer waren Schwaben und Badener eins. Vom Wesen der Deutschschweizer sind wir nicht weit entfernt, hinzu kommen die Oberschwaben, die bayerischen Schwaben, die Schwaben «von der Albra», also von einer gewissen Höhenlage. Dann wären da die Schwaben des Unterlands, vom Neckar bis nach Heidelberg, die Landschaft mit weniger steinigen Äckern, dafür mit fetten Böden in den Tälern. An den Hängen wächst jede Menge Wein, und das von mittlerweile weltmeisterlicher Qualität. Zu alldem kommt noch eine große Kraft, nämlich die der schwäbischen Frau, welche die Mannsschwaben stabil hält.

Dieses Buch kann kaum mehr sein als ein Versuch, das alte Herzogtum Schwaben, das vom Rhein querab nach Bayerisch-Schwaben bis an den Alpenfluss Lech und die Stadt Augsburg reicht, meinen persönlichen Interessen folgend zu durchstreifen. Natürlich ist die Vielfalt des Landes mit all seinen technischen Errungenschaften und den diversen Weltanschauungen der durchaus nachdenklichen Sueben nicht in Gänze zu bewältigen, es gibt schließlich nur einen Vincent, und der kann nicht überall sein. Was hier geschildert wird, ist alles wirklich selbst erkundet und nicht durchs Internet zusammengeklöppelt, und es war mir ein großes Glück, meine Heimat einmal genauer zu betrachten.

Mein schwäbisches Selbstwertgefühl hat sich seit meiner Jugend nur langsam stabilisiert. Durch ständige diskriminierende Zurufe in der Jugendzeit wegen meines Dialekts einigermaßen gestählt, lasse ich mich seit langem nicht mehr unterkriegen. Der Geist des Schwabenlands, Heimat vieler bedeutender Philosophen, versteckt sich gerne hinter einem gewöhnungsbedürftigen Humor. Dieser bissige Witz mündet fast immer in Selbstironie. Ich nenne das einen hervorragenden Wesenszug, der auch kräftig durch dieses Buch geistern wird.

Bestimmt dreißig Jahre lang sorgte meine Frau dafür, dass von zwei freien Tagen, in denen die Kocherei ruhte, mindestens ein Tag durch einen Ausflug gehöht wurde. Die ersten zwanzig Jahre der Selbstständigkeit konnten wir uns kaum einen Urlaub leisten, weshalb wir jede Woche aus dem Ruhetag einen Tagesurlaub machten. Aus dieser Schatzkiste heimatlicher Feldforschung kann ich nur Bruchteile herausgreifen. Ganz besonders hat es mir die Geschichte meines Landstrichs angetan, alte Bauwerke, die Malerei des späten Mittelalters, überhaupt die schwäbischen Kulturlandschaften. Ausflüge in alle Richtungen werden unternommen. Das läuft auf subjektives, ganz persönliches Empfinden hinaus. Die Rechtschaffenheit und Disziplin der Protestanten, vereint mit der Lebensfreude der Katholiken, ist mir fast täglich spürbar, ganz und gar nicht unangenehm und beeinflusst die ganze Region, egal ob geglaubt wird oder man sich vom Christentum oder sonst einer Religion gelöst hat.

Mein Heilmittel gegen Schreiber-Drehschwindel

Die schönen Künste, die mich so begeistern, finden hier nicht nur in Museen statt, sondern auch im Gasthaus. Keine Kulturausfahrt, an deren Ende mich nicht irgendwo eine Wirtschaft von den Anstrengungen des Erforschens, des Erwanderns und vor allem des Staunens wieder mit Kräften versorgt. Seit Jahren kümmere ich mich um den Erhalt der originalen Rezepte, betreibe sozusagen Denkmalpflege, und werde am Ende nochmal eigens auf die schwäbische Küche und ihre Klassiker eingehen. Die Armut prägte die schwäbische Küche und befeuerte mit Erfindungsreichtum die Köchinnen. Aus diesem Geist wuchsen auch die Tüftler und Erfinder, die heute noch, nicht nur für Autos, das Bundespatentamt zum Stöhnen bringen. Schlussendlich wären da noch die evangelischen Pfarrhäuser, unzählige kleine Universitäten möchte ich sie nennen. Bevorzugt ziehe ich einen Kreis um meine nähere Heimat, um das Gebiet zwischen Bodensee, Tübingen, dem Hohenlohischen, der Heilbronner Gegend, der West- und Ostalb, nicht zu vergessen auch das bayerische Schwaben und das Allgäu. So manch schwäbisches Selbstlob wird den Leser piesacken. Auf der anderen Seite hängt über dem Schwabenland die philosophische Erkenntnis des «sowohl als auch», des Lichts und des Schattens, mit entsprechenden Zwischentönen. Das Schwäbische hält alles bereit, auch das, was man hier landläufig als einen «Sekel» bezeichnet. Oder auf Hochdeutsch: wo Genies, da auch Deppen.

Der erste Fußgänger im Ländle

Der erste Fußgänger war ein Schwäble. Er trug den klingenden Namen Danuvius Guggenmosi und lebte vor fast 12 Millionen Jahren im Allgäu. Er kann für sich in Anspruch nehmen, als erstes menschenähnliches Wesen den aufrechten Gang erfolgreich absolviert zu haben. Als ich das in der Zeitung las, geriet ich sofort in anschwellenden Schwabenstolz. Mich interessiert sowieso ungemein, woher wir kommen, denn nur so kann man beurteilen, wie es weitergehen könnte. Keine Frage, ich muss mir diesen Fundort ansehen.

Am nächsten Morgen, es ist ein klarer Januartag während der endlosen Pandemie, springe ich ächzend aus dem Bett. Schnell ins Bad und noch im Dämmerlicht sitze ich ohne Frühstück im Auto und nehme Kurs auf die Tongrube, in der die Tübinger Paläontologin Prof. Madelaine Böhme die bedeutenden Knochen unseres Vorfahren ausgegraben hat.

Die Fahrt führt mich gut zwei Stunden nach Pforzen, südöstlich von Memmingen. Der Ort liegt im heutigen Bayern, aber was ist schon «heute», wenn der Vormensch vor Millionen von Jahren die Lande ganz anders einteilte. Jenseits der politischen Karte gibt es eine eindeutige Linie, die Bayern vom früheren Herzogtum Schwaben trennt. Es ist der weiter östlich von Pforzen von Süd nach Nord auf die Donau zueilende Alpenfluss Lech. Er fließt gewissermaßen als Sprachgrenze durch Augsburg, die Hauptstadt Bayerisch-Schwabens. Östlich des Lechs, auf der Münchner Seite, enden viele Ortschaft auf «ing», beispielsweise Dasing, Pasing, Freilassing. Auf der Stuttgarter Seite enden die Ortschaften hingegen auf «ingen», wie Geislingen oder Tübingen.

Die Sonne geht auf, ich fahre gegen das Licht die Schwäbische Alb hinauf nach Ulm. Die Autobahn schlängelt sich bergauf an einer wilden Schlucht entlang, dann schiebt sich das unglaubliche Viadukt der neu gebauten Bahntrasse nach München ins Auge. Unendlich lang führt die Straße nach oben, bis ich durch einen kleinen Tunnel fahre. Oben erreicht man nach wenigen Kilometern die Europäische Wasserscheide. Wo ich herkomme, von Stuttgart, fließen die Wasser in den Rhein, auf der Alb weitet sich der Horizont, und dann sinkt die Ebene ab, und alle Bäche und Flüsse, insbesondere die Donau, streben von dort dem Schwarzen Meer zu.

Der hohe Turm des Ulmer Münsters kommt in Sicht, für mich seit jeher eine wichtige Orientierungshilfe. Ich fahre westlich an ihm vorbei, denn heute geht es nicht ins romantische Fischerviertel oder zum monumentalen Rathaus. Ulm, diese grandiose Stadt, werde ich noch zu gegebener Zeit aufsuchen.

Ich überquere die breite Donau und schnurre nun die Bodenseeautobahn hinab. Sanft steigt die Straße aus dem Donautal, bis ich im südlichen Dunst die Zacken der Allgäuer Alpen sehe. Die Kirchturmspitzen werden hier zwiebelförmig, man erahnt das nahe Bayern. In Memmingen schlägt mein Weg einen linken Haken auf Kaufbeuren zu. Das Allgäu bietet dem Auge eine hügelige Moränenlandschaft, die Äcker werden weniger, und die Wiesenhaine sind im Sommer mit vielen Kühen vollgestellt. Die Milch und der Käse von hier sind sehr berühmt, und die Betriebe wurden in den letzten Jahren immer mehr auf ökologische Bewirtschaftung ausgelegt.

Nun bin ich aber im Zielgebiet. Auf der Karte orientiere ich mich und finde den Feldweg zur Tongrube. Nach tagelangem Regen wühlt sich mein Auto durch den Matsch. Reichlich Schnee ist bereits weggetaut, und ich bin froh, dass sich mein altes Gefährt mittels Allrad erfolgreich durch das Sediment eines Bachbetts fräst. Freilich, mit Gummistiefeln hätte ich mein vorsintflutliches Epizentrum auch erreichen können. Der Waldweg führt aus dem Dunkel und öffnet sich mit Blick auf die Tongrube. Ich bin in euphorischer Laune, aber mir ist schon klar, dass die Imagination oft jenseits der Wirklichkeit rumort. Zerwühlte Erde, leicht terrassenartig von einer Planierraupe geebnet und oben vom Wald gerahmt – so präsentiert sich das Weltkulturerbe.

Weniger glücklich als ich guckt ein Baggerfahrer auf den breiten Rücken und das Handwerker-Dekolleté eines Kundendienstmonteurs. So wie dieser sich kopfüber im Motor seiner Höllenmaschine verkrochen hat, frage ich mich, was er da wohl gerade erblickt. Hundert Meter weiter bin ich mitten in der Grube. Mir kommt es vor, als wäre sie genauso düster wie das Panorama, das der Monteur im Inneren des Baggermotors ausmachen kann. Ich steige lieber nicht aus, denn der wadentiefe Schmodder würde mir wahrscheinlich die Schuhe ausziehen. Durchs geöffnete Fenster fotografiere ich, aber auf ein Meisterfoto kann ich nicht hoffen. Mit einiger Fantasie zeigt sich die Grube nicht als tiefes Loch, sondern als ein graues Amphitheater aus Lehm, Matsch und verklumptem Geröll.

Der aufrecht gehende Guggenmosi wurde übrigens am Geburtstag von Udo Lindenberg gefunden und ausgebuddelt, weswegen er seither den Spitznamen Udo ertragen muss. Der Name Guggenmos mag uns zunächst etwas bizarr ins Ohr bohren, er ist im Allgäu jedoch öfters zu hören. Das Fossil hat diesen Namen bekommen, um dem Allgäuer Hobbyarchäologen Sigulf Guggenmos Respekt zu erweisen, der 2018 verstarb. Er war es, der einst die Lehmgrube ausgekundschaftet und den Hinweis an die Universität Tübingen weitergegeben hatte, die mit ihrem Trupp dann die entscheidenden Artefakte fand.

Tongrube Hammerschmiede, völlig unspektakulär

Hier muss ich nun aber nicht länger verweilen, die entscheidenden Souvenirs befinden sich in der Universität Tübingen. Sie sind, wie gesagt, etwa 12 Millionen Jahre alt. Klar treten auch Zweifler der Professorin Böhme entgegen, aber eindeutig deutet alles darauf hin, dass der Beckenknochen des Primaten nur von einem aufrecht gehenden Wesen stammen kann.

Ich habe erwähnt, dass meine kleine Reise während des Lockdowns stattfand. Die Begleitumstände sind ja hinlänglich bekannt, aber mich schmerzte es damals über die Maßen, dass nirgends ein Gasthaus geöffnet hatte.

Zum Glück ist Pforzen aber nicht das Ende der Welt, und so schiebt sich mein Auto an einer schmucklosen, kaum erkennbaren Metzgerei vorbei. Ich mache unverzüglich einen Nothalt und haue die Bremse rein, sodass mein Schädel fast an der Windschutzscheibe aufschlägt. Als rettende Maßnahmen sind zwei bis drei Maultaschen immer willkommen, die ich mir bei dringendem Bedarf auch kalt zuführe. Die andere lebenserhaltende Speise ist ein LKW, zu Deutsch Leberkäswecken. Ob diese Kalorienbombe als spätes Frühstück die Gesundheit angreift, überlasse ich lieber der aufdringlichen Ernährungsberaterei. Ich bin der Meinung: Hungern erübrigt jede Ernährungswissenschaft.

Der Rückweg über Memmingen und Ulm, er dauert etwa anderthalb Stunden, rückt mir am Ende den Fernsehturm vors Auge. Der Stuttgarter Fernsehturm, für mich, aber auch für viele andere Schwaben, der schönste Turm der Welt. Er zeigt wie ein Finger in den Himmel, um mir zu deuten: Hier ist dein Turm, und da gehörst du hin. Aufrecht steht er da, wie einst der Guggenmosi.

Schwäbische Löwenmenschen

Vor etwa 40000 Jahren, während der Eiszeit, war zwischen Neckar und Donau die Bearbeitung von Mammutzähnen angesagt. Die Kunstwerke aus Elfenbein, die damals entstanden, würden den einst werkelnden Ur-Künstlern meiner Meinung nach noch heute jede Tür in die Kunsthochschule öffnen.

Ein sonniger Februarsonntag im Jahr des Herrn 2023 erhellt mir das Gemüt, auf der Alb soll Schnee liegen. Am besten entweicht man dem depribraunen Stuttgarter Talkessel in Richtung Ostalb, auch wenn das ein kleiner Umweg ist. Im Remstal ziehen auf der Sonnenseite die Weinberge vorbei, und links, schneegepudert, führt Wald zu den drei Kaiserbergen hinauf. Der Hohenstaufen kommt in Sicht, kegelig wie ein Vulkan. Dann Schwäbisch Gmünd, meine Heimat, ich fahre durch den Tunnel, der die ganze Altstadt über sich trägt, und schicke einen Gruß nach oben. Schwäbisch Gmünd wird natürlich niemandem vorenthalten, sondern später noch massiv gewürdigt.

Nun zieht Heubach vorbei, und dann geht es vollends hinauf auf die Hochfläche der Alb, nach Bartholomä. Weiter führt die Straße ins Steinheimer Becken. Vor ungefähr 15 Millionen Jahren krachte dort in der Nähe ein Meteorit auf die Erde. So entstand das Nördlinger Ries, ein Krater von 25 Kilometer Durchmesser. Der Brocken raste mit rund 70000 Stundenkilometern auf die Erde zu, trat in die Atmosphäre ein und spaltete sich. Das kleinere Fragment hatte ungefähr einen Durchmesser von 100 Metern und grub sich mit unfassbarer Wucht in Steinheim bei Heidenheim in meine engere Heimat. Ich fahre weiter durch die kilometerweite Senke und komme dann unversehens bei dem Örtchen Niederstotzingen an.

Niederstotzingen mit seiner Vogelherdhöhle, die vor über 30000 Jahren als Rastplatz für eiszeitliche Menschen diente, steht als Weltkulturerbe auf der Hitliste der UNESCO. Als ich mit meiner Frau Elisabeth vor ungefähr 35 Jahren das erste Mal ins Eselsburger Tal fahren wollte, um die dortigen «Mini-Dolomiten» zu erwandern, kamen wir an der Höhle vorbei. Irgendwo hing ein windschiefes Schildchen, das Zigtausende Autofahrer, uns eingeschlossen, schon übersehen hatten. Zunächst dachte ich, es handele sich um eine Futterstation einheimischer Vogelfreunde, denn wir konnten erst einmal nichts Spektakuläres ausmachen. Wir parkten an der Straße auf einem Feldweg, gingen an einigen Bäumen vorbei und erstiegen einen ungefähr zwanzig Meter hohen Abhang. Dann gelangten wir zu zwei Felslöchern, deren Oberkante in eine bunte Blumenwiese mit Blick auf den Horizont mündete. Viel tiefer als zehn Meter misst die Höhle nicht, und im rechten Winkel fällt das Licht durch die beiden Eingänge, die sich im hinteren Teil der Höhle befinden. Etwas seitlich davor fanden wir einige grasbewachsene Schutthaufen. Archäologen hatten in der Höhle Bärenknochen und andere Reliquien gefunden, und das überschüssige Geröll wurde neben der Höhle aufgehäuft. Das geschah schon vor dem Krieg, und später wurde weitergebuddelt.

In den letzten Jahrzehnten nahm man sich den Steinhaufen noch einmal vor, und der ganze Schutt wurde akribisch durchgesiebt. Dabei ernteten Archäologen der Universität Tübingen unscheinbare Stückchen von Mammutelfenbein. Diskreter, geradezu erzschwäbisch, kann kein Weltkulturerbe auftreten. Bereits 1931 hatte man das etwa 35000 Jahre alte Elfenbein-Wildpferd, gerade mal vier Zentimeter groß, aus der Höhle geborgen. Es zählt zu den ältesten figürlichen Kunstwerken weltweit, will heißen: Auch in der Kunst waren die Schwaben ganz vorne dabei.

Diese Entdeckungen sind maßgeblich dem unermüdlichen amerikanisch-deutschen Wissenschaftler Nicholas Conard zu verdanken. Er konnte unzählige kleine Artefakte sichern, darunter erbsengroße Bröcklein, aus denen in jahrelanger Sisyphusmaloche ein vollständiges, kleines Mammut zusammengesetzt werden konnte, was seit 2014 in der Uni Tübingen zu besichtigen ist. Die 3,7 cm große Mammutfigur gilt als älteste Tierdarstellung der Menschheitsgeschichte.

Mittlerweile ist das Gebiet um die Höhle eingezäunt und mit einem modernen Informationszentrum versehen. Der edle Stifter Dr. Michael Rogowski, mein altbekannter Lieblingsheidenheimer, ließ ein ausgewachsenes Mammut anfertigen, das zur Freude der Kinder nun das Gelände bewacht. Leider verstarb der mir nahestehende Philanthrop im Jahr 2021, und seitdem ist für diesen besonderen Ort der finanzielle Schleuderkurs angebrochen. Gewiss, die kleine Gemeinde kann den Unterhalt nicht stemmen und die offensichtlich total verarmte Landesregierung gleich gar nicht.

Inmitten der Coronazeit fuhr ich mit Elisabeth und Tochter Eva nochmal zur Vogelherdhöhle, obwohl alles verrammelt war. Der Schnee lag knöcheltief, und die Landschaft atmete eine frostige Trägheit, die mein Gemüt, vielleicht auch den Puls, von der großstädtischen Hektik in eine Art Meditation absinken ließ. Ich entschloss mich, immer am Zaun entlang, das Areal zu umrunden. Dazu muss man erst einmal den Hang hinauf, und da ich mich an volkstümlichen Liebhabereien akrobatischer Provenienz, wie Joggen oder Kampfwandern, noch nie erfreut habe, gab es gewisse konditionelle Probleme. Also musste ich immer wieder stehen bleiben und durchschnaufen. Das gab mir aber auch Gelegenheit, die karge, felsige Schönheit der Schwäbischen Alb zu würdigen. Man glaubt, man stehe nur auf irgendeinem Grasbüschel, aber darunter tut sich plötzlich eine ganze Welt auf, und es kommen Pfeilspitzen, Elfenbeinperlen oder kleine Figurinen zutage.

Auf meinem Schreibtisch: meine Urzeit-Family. Mammut und das Elfenbeinpferdele, Löwenmensch und die dicke Venus, darunter ein Römerhelm. Zu Füßen liegen die Flöten.

Will man sich die reichen Funde der Schwäbischen Alb genauer anschauen, gibt es dafür verschiedene Orte des Staunens. Mein Lieblingskunstwerk aus dieser Zeit, der berühmte Löwenmensch, ist im Ulmer Museum daheim, und eine täuschend echte Nachbildung bewacht seit vielen Jahren meinen Schreibtisch. Es ist ein etwa 30 cm großes Fabelwesen, dessen Beine und aufrechte Haltung an einen Menschen, der löwenähnliche Kopf samt Pranken jedoch an eine Raubkatze erinnern. Dieses Kunstwerk, ebenfalls an die 40000 Jahre alt, zeigt eben nicht nur ein Abbild der Natur, sondern stellt hohe Ansprüche an die Fantasie. Ich deute ihn als eine Art Kultobjekt, in der die Vision, dass der Mensch eine Verbindung mit der Kraft eines Löwen eingehen könne, eingeflossen ist. Die Elfenbeinfigurinen sind jedenfalls in ihrer abstrahierten Gestaltung mindestens so modern wie das, was heute bei uns in den zeitgenössischen Kunstmuseen hängt.

Knochenflöten in Blaubeuren

Während des Lockdowns besann ich mich auf das Naheliegende und begann, mich in die Frühgeschichte meiner Region hineinzuschaffen. Jetzt, im Sommer 2023, bin ich vollends auf dem urgeschichtlichen Trip. Bei sonnigem Wetter setze ich mich ins Auto und fahre Richtung Ulm auf die Hochfläche der Alb. Nach ungefähr 40 Kilometern geht es vom dichten Verkehr fort in die liebliche Gegend des Blautopfs. Am Wasser angelangt, trinke ich einen Cappuccino und genieße den Blick ins tiefe Blau und den dahinter liegenden Wald mit dem Stauwehr. Die Riesenquelle ist wirklich topfrund und fließt ab in die Blau, die sich wenige Kilometer bis nach Ulm schlängelt. Das Wasser ist geradezu gespenstisch azur und kommt tief aus dem Berg. Die Höhle, häufig das Ziel tauchender Wissenschaftler, ist bis zwölf Kilometer ins Innere hinein erforscht. Mich würden da keine zehn Pferde reinbringen. Meine große Stärke ist das Rasten, und so genieße ich weiter meinen Kaffee und ein Törtchen.

Unweit mündet der Fluss Aach in die Blau, und seinem Verlauf folgen wir nun westlich auf der Straße nach Schelklingen. Dort gib es den «Hohle Fels» zu bestaunen, wo zahlreiche frühgeschichtliche Schätze ausgegraben wurden: ein Pferdekopf aus Elfenbein, ein Wasservogel, eine menschliche Gestalt, Flöten aus der Speiche eines Gänsegeiers, Perlen, Mühlsteine zum Zermahlen von Farbpigmenten. Kürzlich habe ich gelesen, dass ein Lochstab aus Mammutelfenbein gefunden wurde, mit dem man Fasern zu Seilen verdrillen kann.

In der Nachbarhöhle, im «Geißenklösterle», wurde der berühmte «Adorant» freigelegt, eine stehende, die Hände zur Anbetung erhobene Gestalt, ein Mischwesen wie der Löwenmensch, dem an der Hinterseite ein Tierschwanz herabzubaumeln scheint. Die kleine Relieffigur ist im Landesmuseum in Stuttgart anzugucken. Die ebenso im Geißenklösterle gefundenen Flöten aus Mammutelfenbein und aus Schwanen-Flügelknochen sind die ältesten Musikinstrumente der Welt, und man kann sie im URMU, dem Urzeitmuseum Blaubeuren, bewundern. All diese Artefakte sind unglaubliche 35000 bis 42000 Jahre alt.

Ich fahre wieder zurück an den Blautopf, der auch als Schauplatz von Eduard Mörikes Kunstmärchen Historie von der schönen Lau (1853) bekannt ist. Die Geschichte handelt von einer langhaarigen, blauäugigen Wasserfrau, die auf den Grund des Blautopfs verbannt ist, weil sie keine Kinder zur Welt bringen kann. Die Erlösung der Lau wird nach einigen Irrungen und Wirrungen durch zwischenmenschliches Erleben herbeigeführt, durch das gemeinsame Lachen mit einer freundlichen Schwäbin. Mörikes Geschichte und Blaubeuren gelten überhaupt als sehr schwäbisch. Hermann Hesse soll nach einem Besuch hier gesagt haben: «Überall roch es nach Schwäbisch, nach Roggenbrot und Märchen. ( …) und ich sage, überall duftete es nach Jugend und Kindheit, Träumen, Apfelküchle und nach Zauberdichtung, nach Hölderlin und Mörike.» Zur Zeit Eduard Mörikes (1804–1875) erlebten Kunstmärchen eine große Blüte. Sie kommen zunächst harmlos daher, aber es ließ sich in einer schönen Geschichte auch durchaus viel Kritik an der Biedermeierzeit verstecken.

Das Kloster Blaubeuren darf ich mir ebenfalls nicht entgehen lassen. Von Benediktinermönchen im Jahr 1085 gegründet, dient es seit der Reformation als evangelisches Elitegymnasium, ähnlich dem Kloster Maulbronn. Mich interessiert hier besonders die künstlerische Ausführung des Hochaltars. Im spätgotischen Stil erbaut, fiel er fast dem reformatorischen Bildersturm anheim, wurde aber von dem lutherischen Abt Matthäus Alber Mitte des sechzehnten Jahrhunderts gerettet. Es ist ein Wandelaltar, bei dem man die Seitenteile ausklappen kann wie bei einem Leporello. Sind die Seitenteile in der Mitte geschlossen, wird auf den großen Tafeln die Passionsgeschichte gezeigt. Geöffnet tun sich sechzehn Tafelbilder mit der Lebensgeschichte Johannes’ des Täufers auf. Sind alle Teile nach außen bewegt, wird ein Schrein mit geschnitzten Figuren sichtbar, die Mutter Gottes mit dem Jesuskind auf einer Mondsichel stehend, daneben Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer. Links außen der Ordensgründer Benedikt, rechts außen seine Schwester Scholastika.

Ich erfreue mich daran, wie diese Künstler mit der Perspektive zwar noch nicht gut vertraut waren, aber trotzdem durch die Anordnung der Personen und der Landschaft im Hintergrund räumliche Tiefe erzeugen konnten. Das wird noch verstärkt durch die enorme Schnitzkunst, die der Malerei vorgeordnet ist.

Das Ensemble zu erklären, würde fast ein ganzes Buch füllen. Nur so viel: Die Malerei von Jörg Syrlin dem Jüngeren (um 1455–1521) und die Statuen und Reliefs von Michel Erhart (um 1440/45–1522) wurden gegen Ende des Quattrocentos geschaffen. Beide gehörten der Ulmer Schule an, die maßgeblich von dem genialen Maler Hans Multscher (1400–1467) beeinflusst, wenn nicht sogar begründet wurde. Wegen meiner Zahlenprobleme bin ich schon in der Grundschule mit einfacher Rechnerei kollidiert, deshalb nenne ich gern die italienischen Ausdrücke für die Jahrhunderte, das fällt mir leichter: Quattrocento gleich vierzehnhundert, auf Deutsch sprechen wir vom 15. Jahrhundert.

Der Hohle Fels, weltberühmter Fundort

Aber zurück zur Frühgeschichte. Man darf nicht glauben, dass man auf der Alb nun als Laie einfach in Höhlen hineinklettert und dort auf dem Boden überall uralte Flöten und kleine Mischwesen herumliegen, nein, diese Schätze sind unter meterhohen Ablagerungen auszugraben. Mein ganz besonderer Held, der bereits erwähnte Nicholas Conard von der Uni Tübingen, ist hier mit seiner Truppe von Mitarbeitern und Studierenden am Werk. Sie knien auf dem Boden und pinseln geduldig jedes Steinchen frei. Es sind hauptsächlich Frauen, die meiner Ansicht nach über wesentlich mehr Ausdauer verfügen, als etwa mein Beruf als Koch je erfordern wird. Sie suchen nach Knöchelchen in Kieselsteingröße, das ist für mich wirkliche Knochenarbeit.

Auch das Lonetal nördlich von Ulm, bei Niederstotzingen, gab die eindruckvollsten Kunstwerke frei. In der Stadel-Höhle am Hohlenstein wurde etwa mein verehrter Löwenmensch gefunden, der aus 800 kleinen Bröckelchen zusammengesetzt wurde. In einem Film konnte ich verfolgen, wie die Tübinger Restauratorin dabei mit einem Mikroskop zu Werke ging. Dass man da nicht die Nerven verliert, ist mir nahezu unvorstellbar.

Der Hohle Fels, der übrigens nicht zu verwechseln ist mit dem eben genannten Hohlenstein nördlich von Ulm, wurde 2008 sehr berühmt, weil dort nicht nur die Geierknochenflöte, sondern auch «die Venus vom Hohle Fels» gefunden wurde. Beide Kunstwerke sind jeweils ungefähr 40000 Jahre alt. Die Hohle-Fels-Lady ist die älteste figürliche Darstellung einer Frau, auffällig sind die überdimensional gestalteten großen Brüste und Vagina. Die Figurine war sehr wahrscheinlich eine Art Talisman.

Wenig später bin ich zurück am nordöstlichen Rand von Blaubeuren, wo die Württembergische Leinenindustrie AG angesiedelt war. Das verlassene Gemäuer haben nach dem Niedergang der Textilerzeugung Künstler und kleine Werkstätten übernommen, und heute bin ich hier mit einem Archäotechniker verabredet, der an gleicher Stelle eine Schmiede betreibt. Der Mann ist ein echter schwäbischer Tüftler und beherrscht jeden Umgang mit Metall, Holz und Elfenbein. Die Originalkunstwerke aus den Höhlen dürften in Tresoren liegen, aber was wir im Museum anschauen, sind in der Regel Nachbildungen, die von solchen Experten gefertigt werden. Um mich erstmal gehörig einzuschleimen, kaufe ich dem Knochenflöten-Spezialisten rasch ein handgeschmiedetes Küchenmesser ab, das trotz Sympathierabatt völlig berechtigt einige hundert Euro kostet. So verstehe ich Nachhaltigkeit, dass man sich etwas zulegt, an dem sich noch die Nachkommen erfreuen können.

Ein ganzes Sortiment von Knochen- und Elfenbeinflöten werden nun neben meinem Küchenmesser aufgereiht. Vielleicht habe ich meinen Besuch zu wichtigtuerisch angemeldet, denn der Handwerker hat eigens eine Museumsmitarbeiterin, die mit diesen Flöten sogar Konzerte gegeben hat, für mich einbestellt. So bekomme ich eine erste Einweisung und tatsächlich auch den Beweis, dass man mit den Flöten wirklich Musik machen kann. Ich gehe gleich in die Vollen, setze das Knochenrohr an die Lippen, genauso, wie man einer Colaflasche einen tiefen Ton entlockt. Ein hoher Pfeifton quietscht, endet jedoch unvermittelt in Geröchel. Schnell kapiere ich, dass es mit meiner Hauruckmethode nicht funktioniert, und kapituliere. Ich plaudere noch etwas mit der Musikerin, der Handwerker bekommt einen kräftigen Handschlag, und dann fahre ich wieder der Heimat zu.

Der Blautopf in Blaubeuren, Romantik pur

Wieder kann ich festhalten und muss aufpassen, dass ich keinen «Graddel» (Größenwahn) bekomme: Die ältesten Instrumente der Welt sind made in Schwabenland, und unsere Vorfahren waren offenbar musische Menschen. Sie bauten aus Schwanen-Flügelknochen ihre Flöten oder spalteten einen Mammutzahn, um diesen dann in unendlicher Akribie mit Steinwerkzeugen der Länge nach auszuhöhlen. Das musste mit jeder Hälfte getan werden. Die Ränder wurden parallel abgeschliffen, und zwar so präzise, dass beide Teile luftdicht zusammenpassten. Wie oft muss ihnen wohl alles unter den Händen zerbrochen sein? Auf Erfahrungswerte konnten die Damaligen nicht zurückgreifen. Die Beharrlichkeit und Präzision, die bei der Anfertigung an den Tag gelegt werden mussten, stellen diese Ur-Instrumente für mich auf einen Rang mit der Mondlandung.

Es wäre aber vermessen zu behaupten, dass bei den Flötenbauern die Wurzeln des schwäbischen Erfindergeists auszumachen wären. Die haben ihren Ursprung woanders, nämlich zuallererst im mageren, steinigen Boden des Schwabenlandes. Ausreichend gute Erträge lieferten nur die Böden der Flusstäler, wie des Neckars oder der Enz, die durch Pforzheim fließt. Not macht immer erfinderisch, und so kam es in Schwaben schon früh zum Feinwerkbau, zum Herstellen von Schmuck und Uhren und anderem mechanischen Gerät. Aber dazu später mehr.

Heiligabend ohne Steinzeit-Lady

Es ist der Nachmittag des Heiligabends 2023, und ich mache mich im Auto bei ziemlichem Sauwetter und unter mausgrauem Himmel auf nach Steinheim an der Murr, zum Urmensch-Museum. Mir ist schon klar, dass es am heutigen Tag vermutlich nicht geöffnet sein wird, aber mir ist ein bisschen langweilig, und so gondle ich eben durch die Gegend. In meiner Familie war es immer Tradition, dass alle männlichen Wesen am vierundzwanzigsten Dezember aus dem Haus geworfen wurden. Jedenfalls in Schwäbisch Gmünd waren die Kneipen tagsüber brechend voll und die Mannsbilder des Abends rechtschaffen müde.

Nicht nur Herr Guggenmosi lief aufrecht in unseren Landen umher, im Neckartal geisterte bereits vor 600000 Jahren der Homo heidelbergensis herum. Er kam aus Afrika, wo es Fundstellen in Äthiopien, Sambia und Südafrika gab. 1907 fand man in der Sandgrube Grafenrain im Örtchen Mauer bei Heidelberg einen Unterkiefer. Auf der Website des Homo heidelbergensis von Mauer e.V. heißt es: «In der weiteren Entwicklung des Menschen nimmt der Homo heidelbergensis eine zentrale Rolle ein. In Europa wurde er zum Vorfahren des vor etwa 30000 Jahren ausgestorbenen Neandertalers, während der afrikanische Homo heidelbergensis zum Vorfahren des modernen Menschen, Homo sapiens, zählte.»

Das gute Stück befand sich in einem ausgetrockneten Arm des Neckars und war deswegen durch Flusskiesel oder Bewegung kaum zerkratzt und vermutlich nur kurz im damaligen Neckar getrieben. Ganz wichtig für die Bürger des Ortes Mauer: Der Heidelbergmensch ist ganz in der Nähe ins Wasser gefallen und nicht von Stuttgart herab abgetrieben. Er ist also nicht Schwabe, sondern Kurpfälzer.

Nun aber zum schwäbischen Steinheim an der Murr. Dort ist ein ganz besonderer Fund ausgegraben worden, nämlich der vollständigste Urmenschenschädel Deutschlands.

So wie Steinheim die Murr im Titel führt, die, anders als ihr angriffslustiger Name, ein kleines, friedliches Gewässer ist, empfiehlt sich im nachbarschaftlichen Marbach der Zusatz Neckar. Dies ganz besonders seit einem gewissen Datum. Bitte erlauben Sie mir diesen Einschub, der eine kurze Erholung von den alten Knochen bietet. Am 25. Mai 1965 bereiste Queen Elizabeth II. die Bundesrepublik und besuchte dabei auch ihre Verwandtschaft, das Fürstenhaus Hohenlohe-Langenburg. Wer lauthals lachen möchte, der suche sich auf YouTube unter dem Stichwort «Wibele, Queen» die Rede des Bürgermeisters Langenburgs zu Ehren des hohen Besuchs heraus, am Ende derer Ihrer Majestät schwäbisches Gebäck als Geschenk überreicht wird. Wibele, das muss man wissen, sind süß und herrlich knusprig, in der Form eines Wassertropfens und obendrein nicht sehr viel größer.

Der Bauernschultes händigte der Queen eine Blechschachtel aus, seine Ansprache, die kaum jemand außerhalb Schwabens verstehen kann, geschweige denn eine Engländerin, wurde auf feinstem Schwabenenglisch vorgetragen. Prinz Philip grinste über beide Ohren, die Queen guckte freundlich-amüsiert bis ratlos. Die Rede des Bürgermeisters, in der Queen Elizabeth kurz mit Queen Victoria verwechselt wurde, ist ein wunderbares Zeugnis schwäbischer Mundart. Die Queen soll allerdings, so lautet jedenfalls eine hübsche Legende, mit einem fulminanten Bonmot nachgelegt haben. Man muss wissen, im Schwabenland gibt es zwei Marbach, das am Neckar und das Gestüt Marbach auf der Alb. Die Queen, eine Pferdenärrin, soll verwundert zwischen den Bücherbergen des berühmten Marbacher Literaturmuseums umhergewandelt sein und gefragt haben: «And where are the horses?»

Steinheim an der Murr, alter Ortskern mit Brunnen

Aber zurück nach Steinheim. 1933 wurde dort der Schädel einer Frau gefunden, deren Alter auf 400000 Jahre bestimmt wurde. Forschungen haben ergeben, dass die Steinzeit-Lady von zierlichem Wuchs war, ungefähr 25 Jahre alt, schwarzhaarig, blauäugig und von dunkler Hautfarbe. Erst durch moderne DNA-Analysen stellte man in jüngster Zeit fest, dass die Frau vermutlich an einem Gehirntumor gelitten hat. Das Fragment der Steinzeit-Lady repräsentiert vermutlich die Übergangsform vom Homo heidelbergensis zum Neandertaler, aber mit Sicherheit ist sie die älteste Steinheimerin.

Wer darüber mehr wissen möchte, dem empfehle ich das Buch Die Reise unserer Gene (2019) von Prof. Johannes Krause. Die Lektüre ist hoch spannend, und man müsste die entscheidenden Passagen jedem Rassisten ins Hirn reiben. Meine Tochter hat vor kurzem eine Speichelprobe nach London geschickt, sie wollte etwas über ihre Gene erfahren. Ich wollte es ihr eigentlich nachmachen, aber nachdem ihre Analyse zeigte, dass im Grunde alles bis hinauf nach Estland in ihr steckt, habe ich mir die sechzig Euro gespart.

In Steinheim, nach dem Urmensch-Museum suchend, wackle ich zwischen den Fachwerkhäusern der romantischen, kleinen Stadt umher. Es ist, wie gesagt, Heiligabend, der Nieselregen kühlt mir das Resthaar, und ich bin offensichtlich der einzige Lebende in dieser Gegend. Doch dann rückt eine Bäckerei vor mein Auge. Hinter dem Schaufenster bewegt sich etwas. Ich pirsche mich an, gehe an die Türe und – sie ist verrammelt. Eine Verkäuferin schließt auf und streckt die Nase heraus.

«Mir send total ausverkauft!» So schallt es mir wie ein Faustschlag entgegen, aber mein Adlerauge erkennt noch eine letzte Zimtschnecke unter der Glasvitrine.

«Ond was isch mit der Zimtschneck los dohinte?»

«Jetzt schmeisset mir nemme die Kasse an, die kriege Se g’schenkt.»

Ich denke mir: «Da sieht und hört man’s mal wieder, die Schwäbin ist nie unfreundlich, aber immer nahe am heiligen Zorn.» Es gibt aber eigentlich auch keinen Grund, einem Fremden gleich um den Hals zu fallen. Man ist hier immer gerade raus. Die Zimtschnecke bleibt mir als wärmendes Weihnachtsgeschenk in Erinnerung.

Das Urmensch-Museum finde ich keinen Steinwurf ums Eck, gleich neben der Kirche. Es ist eine Zweigstelle des Naturkundemuseums in Stuttgart und bietet auf zwei Stockwerken jede Menge Tierknochen und eine Nachbildung des Schädels der Urzeit-Lady, der ein seltenes Erbe der Menschheit ist und deshalb als Original in einem Tresor in Stuttgart noch älter werden darf. Heute ist das Steinheimer Museum allerdings tatsächlich geschlossen. Auch verdammt alte Knochen haben ein Recht auf Weihnachtsruhe.

Man kann sich aber am Wahrzeichen der Stadt entschädigen. Als größtes Exponat des Museums reckt sich ein vier Meter hoher Steppenelefant formatfüllend auf einer Verkehrsinsel. Abstrahiert nennt sich das Stadtmaskottchen «Steppi», das Kunstwerk aus oxidiertem Stahl wurde von dem einheimischen Schmied Heinz Deuble geschaffen. Das Ungetüm wird am Ortsausgang umrundet, und mit dem festen Willen, wiederzukommen, wird der heimatliche Herd angesteuert.

Zu Hause ist Tochter Eva bereits schwer am Küchenwerkeln. Sie kocht für Heiligabend thailändisch. Von dieser Küche habe ich nur mäßige Ahnung. Irgendwann stieg die Erkenntnis in mir auf, dass die zentraleuropäische Küche dermaßen umfangreich ist, dass man schon in dieser niemals ein Ende finden kann. Ich habe vor Jahren in Bangkok vierzehn Tage lang nachts mit Straßenköchen gekocht, um darüber eine Geschichte für die Zeitschrift GEO zu schreiben. Im jugendlichen Wahn fühlte ich mich anschließend als Spezialist, bis mir dämmerte, dass alles nur kulinarische Trittbrettfahrerei gewesen sein könnte. Um mich überzeugend und für mich befriedigend mit asiatischer Küche zu beschäftigen, müsste ich viele Jahre dort gelebt haben. Sollen andere das kochen, so wie meine Tochter, die zweifellos über ein wesentlich unbefangeneres Kulturempfinden verfügt als ihr Oldie.

Schädel und Schnäpse in Talheim

Wir Schwaben waren, das ist bereits deutlich geworden, schon immer vornedran, leider aber nicht nur bei den schönen Dingen. Auch der erste Massenmord der Weltgeschichte fand in «The Länd» bei Heilbronn, genauer in Talheim, statt. Ja, im Ländle findet nichts mehr statt. Unser aller Hipster, der Ministerpräsident Winfried Kretschmann, meinte, wir Schwaben müssten uns so langsam ans Englische gewöhnen. Recht hat er, und so werde ich nördlich «of the Länd» (lässig ohne Diminutiv), in der Nähe von Heilbronn ermitteln.

Es ist ein verregneter Montag im Januar 2024, mein freier Tag. Schnell rein ins Auto und nach fünfundvierzig Minuten auf der Autobahn bin ich über Ludwigsburg hinaus. Links und rechts werden die Industrieansiedlungen immer weniger, Hügel und Wälder lösen sich ab, dazwischen immer häufiger Autobahnabfahrten zu berühmten Weinorten wie Großbottwar, Abstatt, Untergruppenbach. Die Straße führt an Lauffen am Neckar vorbei, am Geburtsort Friedrich Hölderlins. Für Romantiker empfiehlt es sich, diese reizvolle Stadt zu besuchen, die vom Neckar geteilt wird.