Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

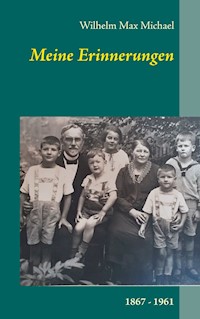

Eindrucksvoll und lebendig ist dieses Lebens-Panorama des Pfarrers Wilhelm Max Michael geschrieben. Seine Erinnerungen aus den Jahren 1867 bis 1961 hat er im Alter von fast 94 Jahren vollendet. Sie sind ein Dokument eines ungewöhnlichen Lebens, des privaten wie des beruflichen. Max Michael - von den Nachkommen liebevoll "Großvater Michael" genannt - war, auch in seiner geistlichen Ausrichtung ungemein prägend für die ganze Familie. Für die nachfolgenden Generationen ist er ein glaubwürdiger Zeitzeuge vom 1. Weltkrieg, der Novemberrevolution, dem Beginn des Nationalsozialismus, des 2. Weltkrieges und der anschließenden Nachkriegszeit. "Mag auch nicht jedes Kapitel für alle Generationen gleich interessant und in seiner Bedeutung heute nachvollziehbar sein, einem Gefühl der persönlichen Bereicherung unseres Wissens und unserer Erfahrungen wird sich wohl keiner entziehen können." (Enkel Martin Michael)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur Neuauflage 2013

Jugendzeit (1867–1894)

Meine Kindheit

Erste Schulzeit

Abschied vom Elternhaus

Alma mater von St. Augustin

Studentenzeit

Militärzeit

Kandidatenzeit

Amtszeit in Frauenhain (1895-1917)

Die erste Gemeinde

Häusliches Glück

Borsdorfer Zeit (1910 – 1911)

Amtszeit in der Heimatstadt Mügeln (1911 – 1917)

Amtszeit in Dippoldiswalde (1917 - 1934)

Im Ruhestand (1934 – 1961)

Der zweite Weltkrieg

13. Februar 1945

Goldener Hochzeitstag am 16. Mai 1945

Nachwort (September 1967)

Vorwort zur Neuauflage 2013

Am 28. April 1947, kurz vor seinem 80. Geburtstag, begann der Autor mit der Niederschrift seiner Erinnerungen, die am 20. April 1960 enden. Endgültig fertig geschrieben hat er diese wohl im Frühjahr 1961, im Alter von fast 94 Jahren. Sie sind ein Dokument eines ungewöhnlichen Lebens, des privaten wie des beruflichen. Er formuliert es zu Beginn selbst: „Erinnerungen an mein bald 80-jähriges Leben wieder aufleben zu lassen, was vielleicht auch meinen Kindern und Enkeln von Interesse und Wert sein könnte..."

Geboren wurde Wilhelm Max Michael am 7. September 1867 in Mügeln bei Oschatz in Sachsen als 3. von 10 Kindern des Landwirts und Ziegeleibesitzers Wilhelm Otto Michael. Sein Leben endete am 15. Oktober 1961 in Dresden.

Seinen Memoiren hat er selbst eine handschriftliche Gliederung beigefügt, die hier auszugsweise zur allgemeinen übersichtlicheren Orientierung dienen soll :

„Jugendzeit" (1867-1894)

Kindheit – Fürstenschule Grimma – Student der Theologie in Leipzig und Tübingen – Militärzeit– Kandidatenzeit– Verlobung – Wahl zum Diakonus in Frauenhain

„Amtszeit in Frauenhain" (1895-1910)

Ordination und Einweisung – Hochzeit in Cainsdorf – Gemeindearbeit und Familienleben – Geburt der Kinder: Martin 1896, Käte 1897, Hilde 1899, Gottfried 1903, Gerhard 1910 – Beginn der „Missionsarbeit"

„Borsdorfer Zeit" ( 1910-1911)

Wirken in als Anstaltsgeistlicher in der zur Inneren Mission gehörenden Institution

„Amtszeit in Mügeln ( 1911-1917)

Gemeindearbeit – Beginn des 1.Weltkrieges – Ältester Sohn Martin in Frankreich gefallen – Kirchliches Vereinsleben – Familie – Bewerbung in Dippoldiswalde für die Stelle als Superintendent

„Amtszeit in Dippoldiswalde" ( 1917-1934)

400 Jahre Reformation – Novemberrevolution – Inflation. Berufliches Spektrum als Superintendent – Familienleben – Innere Mission – Gustav-Adolf-Werk – Kirchliche Sekten – Intensive Missionstätigkeit – Erste Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus – Beginnender Kirchenkampf – Mitarbeit bei der „Bekennenden Kirche"

„Im Ruhestand" (1934-1961)

Umzug nach Dresden – Neue Aufgaben als Emeritus – Verwaltung der Superintendentur in Dresden – 2.Weltkrieg – Zerstörung Dresdens am 13.Februar 1945 – Goldene Hochzeit am 16.Mai 1945 – Ausführliche Berichte aus der Nachkriegszeit in der DDR – familiär, kirchlich und allgemeine Politik

Eindrucksvoll und lebendig ist dieses Lebens-Panorama geschrieben. Gerade weil unser „Großvater Michael" so ungemein prägend für die ganze Familie war, auch in seiner geistlichen Ausrichtung als Seelsorger, ist er für uns ein glaubwürdiger Zeitzeuge. Mag auch nicht jedes Kapitel für alle Generationen gleich interessant und in seiner Bedeutung heute nachvollziehbar sein, einem Gefühl der persönlichen Bereicherung unseres Wissens und unserer Erfahrungen wird sich wohl keiner entziehen können.

Das vollständige Manuskript mit verschiedenen Einlageblättern, fast 400 mit Großvaters kleiner Schrift eng beschrieben, befindet sich in Verwahrung seines Enkels Martin Michael.

Im Mai 2013 – Martin Michael, Berlin

Jugendzeit (1867–1894)

Zum ersten Mal in meinem Leben – wenigstens seit meiner Kindheit – bin ich längere Zeit krank. Infolge eines Blutergusses am linken Bein habe ich vier Wochen im Bett liegen müssen und bin auch jetzt noch immer ans Zimmer gebunden. Da habe ich Zeit, neben meiner Arbeit für die „Ährenlese" und die „Brüderliche Nothilfe", nicht bloß allerhand Theologisches und Nichttheologisches zu lesen, Briefe zu schreiben u.a., sondern auch einmal, mehr als sonst, Erinnerungen an mein nun bald achtzigjähriges Leben aufleben zu lassen. Das brachte mich auf den Gedanken, einiges niederzuschreiben, das vielleicht auch meinen Kindern und Enkeln von Interesse und Wert sein könnte. So beginne ich denn mit meinen „Erinnerungen" am 28. Juli 1947.

Meine Kindheit

Geboren bin ich am 7. September 1867 in Mügeln b. Oschatz als drittes Kind, dritter Sohn, unter zehn Geschwistern, von denen drei in zartem Kindesalter wieder verstorben sind. Mein Vater, Wilhelm Otto Michael, war Ziegeleibesitzer in diesem kleinen Städtchen. Von Haus aus war er Landwirt, erbaute die Ziegelei Paschkowitz b. Mügeln und kaufte die kleinere Mügelner Ziegelei hinzu. Später musste er wegen eines Beinleidens beide Ziegeleinen verpachten und war längere Jahre Kassierer im Kreditverein. Meine Mutter, Maria Ida geb. Geyler, stammte aus Tanndorf b. Leisnig, wo ihr Vater ein Gut hatte. Über die Familien Michael und Geyler und ihre Vorfahren schreibe ich hier nicht Näheres nieder. Das ist in den Stammbäumen und in sonstigen Aufzeichnungen der Familienforschung zu finden, die in Händen meiner Söhne und verschiedener Verwandter sind. Nur darf ich wohl ganz allgemein und mit einem gewissen Stolz sagen, dass in meinen Adern nur Bauernblut fließt.

Meine Großeltern habe ich leider nicht kennen gelernt, weder väterlicher - noch mütterlicherseits. Großvater Michael, Friedrich Wilhelm, aus Schrebitz b. Mügeln stammend, besaß den „Gasthof zum Hirschen" in Mügeln, der auch mit Landwirtschaft verbunden war, setzte sich Anfang der sechziger Jahre zur Ruhe, erwarb ein Grundstück gegenüber der „Hasenmühle", damals wohl noch vor der Stadt gelegen, und erbaute sich dort eine Villa mit schönem Garten. Noch heute ist die Blutbuche eine Sehenswürdigkeit, die unter besonderem Naturschutze steht. Der Springbrunnen mit allerhand Fontaine-Formen, darunter eine tanzende Kugel, hat Generationen hindurch groß und klein viel Freude gemacht und oftmals Vorübergehende veranlasst, dem Wasserspiel zuzusehen, zumal anlässlich des Schützenfestes in der Pfingstwoche und des Altmügelner Jahrmarktes Anfang September, wo hunderte von Menschen an unserem Hausgrundstück vorübergingen.

Dieser schöne Garten, mit Strauchwerk an den Seiten und Blumenbeeten in der Mitte, ist später ein Opfer der Inflation geworden. Als meine Mutter infolge der Geldentwertung - für die eingenommene Miete konnte sie nicht einmal eine einfache Handwerkerrechnung bezahlen - das Grundstück 1922 für 125 000 Papiermark (außer Wohnungs- und Naturalauszug) verkaufen musste, ging es in die Hände von Herrn Einenkel über, der aus dem Ziergarten einen Gemüsegarten machte. Als solcher hat sich der Garten allerdings in den verschiedenen Notzeiten trefflich bewährt; noch heute wird er von Tante Gretchen auf beste gepflegt und liefert reichen Ertrag.

An Großvater Michael erinnerten im Hause selbst, außer den schönen Ölgemälden (z. Zt. Bei Gottfried in Lommatzsch), die vielen Geweihe und Jagdbilder; er war ein eifriger Jäger. Lange hat sich aber Großvater Michael seiner schönen Villa und seines Lebensabends nicht erfreuen können; er starb bereits am 27. Juni 1866, 64 Jahre alt, nachdem seine Ehefrau, Johanna Christiane Friederike geb. Leisner schon drei Jahre zuvor, am 12. Februar 1863, im Alter von erst 50 Jahren verstorben war.

Der Großvater mütterlicherseits, Ehrenfried Wilhelm Geyler, Gutsbesitzer in Tanndorf, hat sich offenbar als Landwirt eines besonderen Ansehens zu erfreuen gehabt. Er war Kommissar bei der Zusammenlegung der Fluren und scheint als solcher auch zeitweilig im Landtag gewesen zu sein. Von Tanndorf, der Mutter Heimatdorf an der Mulde, hat diese uns oft erzählt, und wir Kinder wurden nicht müde, uns erzählen zu lassen. Da erlebten wir im Geist die großen Überschwemmungen mit, wenn die Fluten der Mulde bis ans Geylersche Gut drangen, wenn Mutters Brüder - es waren elf Geschwister - den Riesenhecht fingen oder mit Emma (später verheiratet mit ihrem einsteigen Lehrer Franz Canitz) krebsen gingen. Wir staunten, wenn die Mutter von der Schlangenkönigin erzählte, für die sie immer wieder ein weißes Tuch mit einer Schüssel Milch in den Garten legte, in der Hoffnung, die Schläge würde einmal ihr goldenes Krönlein dort niederlegen. Diese Hoffnung ist freilich nie in Erfüllung gegangen.

All das Erzählte trat uns aber wieder besonders lebendig vor die Seele, als wir mal - Mutter, Helene, Gretel und ich - von Mügeln aus nach Tanndorf fuhren. Das mag etwa 1912 gewesen sein. Mutter war vielleicht seit 40 Jahren nicht wieder in ihrer Heimat gewesen. Über vieles war sie enttäuscht, weil es anders aussah als in ihrer Kinder- und Jugendzeit - früher sei alles viel schöner gewesen -, aber uns Kinder hat alles sehr interessiert. Als die Mutter sich verlobte und verheiratete, war sie mit ihrem Vater, der sich zur Ruhe gesetzt hatte, nach Leisnig gezogen. Dort starb ihr Vater 1863, am 16. August, 61 Jahre alt. Dessen Ehefrau, Johanna Christiane geb. Harz, also die Großmutter Geyler, war bereits 1855 in Tanndorf verstorben, noch nicht 44 Jahre alt. Beerdigt ist sie auf dem Friedhof in Collmen. Die dortige Kirche haben wir damals auch mit besucht. Hier ist unsere Mutter getauft und konfirmiert worden und fleißig zum Gottesdienst gegangen, denn darauf wurde in ihrem Elternhaus sehr gehalten. Von Leisnig aus hat sie sich nach Mügeln verheiratet, getraut in Börtewitz am 12. April 1864, wo ihre älteste Schwester Agnes mit Kantor Wittig verheiratet war. Das junge Paar bezog in Mügeln eine Wohnung im Nachbarhaus von Großvaters Villa, das alten Wolfs gehörte, früher Gutsbesitzer in Zävertitz b. Mügeln. Dort sind auch meine beiden älteren Brüder, Walther und Kurt, geboren. Nach Großvaters Tod, 1866, zogen meine Eltern hinüber in die Villa. Hier habe ich am 7. September 1867 das Licht der Welt erblickt. Gewiss werden sich meine Eltern als drittes Kind ein Töchterchen gewünscht haben; aber Tante Anna Michael, die meine Mutter pflegte (sie war verheiratet mit Kaufmann Kluge in Döbeln) sagte mir einmal, ich sei so brav gewesen wie ein Mädchen. Ob das Urteil, das ja sehr günstig für mich war, Anspruch auf allgemeine Geltung haben kann, sei dahingestellt.

An meine Kindheit und Knabenzeit denke ich mit Freude und großem Dank zurück. Wie schön war schon der ganze Aufenthalt in Haus und Hof und Garten! Wie konnten wir uns da tummeln und spielen, im Geschwisterkreis und mit Nachbarskindern! Erzogen wurden wir in Liebe und christlicher Zucht, wobei sich die Eltern aufs beste ergänzten. Der Vater war an sich streng, vielleicht manchmal zu streng, etwas hitzig. Das lag mit daran, dass er in jungen Jahren kränklich war, magenleidend. Eine Kur in Bad Sulza hat ihm das sehr gut getan. Als er von dort zurückkam, weiss ich noch, wie wir uns gefreut und sein Zimmer zum Willkommen mit Rotdorn aufs prächtigste geschmückt haben. Die Kur hat nachgehalten.

Auf jeden Fall ist der Vater späterhin wesentlich milder geworden. Vor allem war er ein Muster von Ordnung. Bezeichnend für ihn ist, dass er an der Innentür seines Schreibtisches das Bild eines Nationalökonomen angebracht hatte, das die Unterschrift trug: „Die Welt besteht aus drei Dingen: Das erste heisst Ordnung, das zweite heisst Ordnung, das dritte heisst Ordnung!" Ja, kein Wunder, dass er böse wurde, ja, in Wut geriet, als wir Jungen einmal die eben auf sauberste hergerichteten Kutschen und Wagen mit unseren beschmutzten Stiefeln - es war ein sehr regnerischer Tag - traktierten. Dass der Kutschschuppen aufstand, war nicht alle Tage, aber für uns Brüder und einige Bekannte eine willkommene Gelegenheit, Versteckens zu spielen. Da kommt der Vater und sieht die Bescherung! O weh! Er nimmt uns mit in seine Stube, holt die Reitpeitsche und verprügelt uns drei mordsjämmerlich, dass Frau Pastor Hütter, die oben bei uns zur Miete wohnte, erschrocken herunterkam, um zu sehen, was los sei. Na, geschadet hat es uns nichts. Auch Kurt nicht, als er mal wegen einer großen Ungezogenheit auf dem „Erbsensack knien" musste. Ob ich noch einen besonderen Denkzettel bekommen habe, als ich mal in den schlammigen Graben hinter der Spargelgarten-Mauer gefallen war, weiss ich nicht. Hineingefallen sind wir Jungen alle. Vielleicht hat es der Vater nicht erfahren, auch anderes nicht. Die gute Mutter, der wir unsere Schandtaten klagen und bekennen mussten, hat dem Vater manches verschwiegen, vielleicht weniger um unsertwillen als um seinetwillen, um ihn nicht aufzuregen. Sie war voller Liebe und Sanftmut und suchte auch sonst auszugleichen, wenn man Spannungen oder Verdrießlichkeiten eingetreten waren. Zu tun hatte sie tüchtig, denn bei der immer grösser werdenden Familie lastete viel auf ihr. Dazu hatten wir oft Arbeitsleute, auch zeitweilig mehrere Knechte, da der Vater infolge des Kasernenbaues in Oschatz viel Ziegel dahin zu liefern hatte, dass wir manchmal vier, fünf Pferde hatten. Eisenbahn gab es noch nicht. Auch etwas Feldwirtschaft hatten wir, Schweine, Hühner und Enten. Und wenn wir auch immer ein Hausmädchen hatten, zuweilen sogar zwei, war es doch ein unruhiger Haushalt in Haus und Hof und Garten. Der „Grüne Garten", gegenüber von Windmüller Schumanns, wollte auch versorgt sein. Natürlich sind auch wir Kinder ordentlich zu Arbeit herangezogen worden und danken's unseren Eltern heute noch.

Besonders dankbar bin ich ihnen, dass sie uns in christlichem Geist erzogen haben und auf kirchliche Sitte hielten. Noch klingt mir's in den Ohren, wie der Vater, wenn er nicht selbst zur Kirche ging bez. nicht gehen konnte, zu uns sagte: „Betet mit für mich!" Und unvergesslich ist mir's, wie die Eltern bei uns das Tischgebet einführten, das sie von zu Hause nicht gewohnt waren. Wir waren mit unserem Landauer in Döbeln bei Kluges, Vaters Schwester Anna, gewesen. Dort wurde das Tischgebet gesprochen. Das gefiel meinen Eltern sehr; und da haben sie es gleich am nächsten Tage bei uns eingeführt, später auch Morgen- und Abendandachten. Das Buch, aus dem wir lasen, enthielt Lieder und kurze Betrachtungen und stammte wohl mehr aus rationalistischer Zeit, aber es stimmte zu Andacht und Anbetung, und ich bin meinem Vater dankbar bis auf den heutigen Tag, dass er als evangelischer Hauspriester auf solche Andacht hielt.

Erinnerungen aus frühester Kindheit habe ich keine. Den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 habe ich zwar mit „erlebt" - ich da drei Jahre alt -, aber wenn ich dunkle Erinnerungen daran habe, so stammt das sicher von dem, was ich von Eltern und Brüdern und sonst gehört habe, wenn sie von Sedan und von der Heimkehr unserer siegreichen Truppen voll Begeisterung und Dank erzählten. Später lauschten wir gern, wenn Onkel Emil, Vaters einziger Bruder, Kalkwerksbesitzer in Paschkowitz b. Mügeln, uns vom Kriege erzählte, den er teilweise mitgemacht hatte; er hatte auch einige Andenken aus Versailles mitgebracht.

Eine Erinnerung aus meinem fünften Lebensjahr ist mir lebendig geblieben, die an meine Schwester Marie Elisabeth, geboren am 3. Januar 1869, gestorben am 14. November 1872. Sie war längere Zeit krank und im Geist ist mir's, als sähe ich sie noch auf ihrem letzten Krankenlager, so still und geduldig. Es muss ein liebes Kind gewesen sein. Von ihrem Heimgang und ihrem Begräbnis weiss ich merkwürdigerweise gar nichts mehr. Dagegen ist mir unvergesslich geblieben, wie das kleine Karlchen gestorben ist, geboren am 17. Dezember 1873, gestorben am 27. Februar 1874. Ich kam gerade aus der Schule, und als ich hörte, das Karlchen sei gestorben, da bin ich schnell auf den Stuhl am Fenster des Wohnzimmers gestiegen, um zu sehen, wie die Seele des Brüderchens in den Himmel fährt.

Erste Schulzeit

Mein erster Schulgang war mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden: Ich hatte das Bein gebrochen. Es war Karfreitag 1873. Wir Jungen spielten im Hof, an dessen nördlichem Teil der Spargelgarten lag, von einem Zaun umgeben. Kurt steht drin, ich draußen. „Max", spricht er, „wollen mal sehen, wer zuerst drüber geklettert ist!" Eins, zwei, drei, - da lag ich auf der Nase im Spargelgarten! Ich war mit meinen kurzen Hosen am Zaun hängen geblieben und unglücklich gefallen. Einen Knacks hatte ich wohl gehört, glaubte aber, es sei am Zaun etwas zerbrochen. „Da wird der Vater aber zanken", dachte ich bei mir. Vergeblich versuchte ich aufzustehen, es gab einen Stich im linken Unterschenkel. Im selben Augenblick kam meine Mutter zum Hause heraus, - ich sehe sie noch an der Tür stehen! Sie wollte uns, weil kalter Morgenwind war, ins Haus rufen. „Mutter, ich kann nicht laufen!" Sie musste mich hineintragen. Der Arzt, Dr. Becker, unser Nachbar, war schnell zur Stelle und renkte das Bein wieder ein. Dabei habe ich tüchtig geschrien. „Onkel Doktor", habe ich dann gesagt, „brüllen denn die Pferde auch so, wenn sie was gebrochen haben?" Pferde spielten bei uns eine große Rolle. Wie oft hat mich der gute Doktor Becker an diese meine Frage erinnert. Er war sehr lieb zu seinem Max, hatte selbst keine Kinder; hat mir auch während meines Krankenlagers oftmals Bilder zum Ausmalen mitgebracht. Fünf oder se4chs Wochen habe ich zu Bett gelegen - das Bein in Schienen gebunden, denn Gipsverband kannte man damals noch nicht. Das Laufen musste ich erst wieder lernen und zwar an einer Stuhlreihe und mit einem Stock, den mir ein Nachbarsjunge zurechtgemacht hatte. Die Krücken, die meine Eltern hatten anfertigen lassen, wollte ich nicht benutzen; da man ich mir zu sehr wie ein armer Kriegsinvalid vor, deren es damals auch in Mügeln welche gab und die wir tief bedauerten. Endlich war's so weit, dass ich zur Schule gebracht werden konnte. Aber ich musste gefahren werden, im „Grünen Wagen", einem Handwagen, den wir viel benutzten. Unterwegs holten wir „Weseners Arthel" ab, Sohn Lehrer Weseners, der auch krank gewesen war. So wurden denn wir beiden kleinen Freunde etwa acht Wochen nach Ostern zur Schule gefahren. Während ich dies schreibe, muss ich daran denken, wie ich kürzlich als Achtzigjähriger auch solch eine Krankenfahrt erlebt habe. Ich hatte bei einer Vertretung in Grumbach eine Zellengewebsentzündung am Bein bekommen, an derselben Stelle etwa, wo ich das Bein gebrochen hatte, so dass ich z.B. die Johannisfeier auf dem Friedhof in Filzpantoffeln halten musste. Tags darauf hat mich die Gemeindeschwester, da kein Krankenauto noch sonst eine Fahrgelegenheit aufzutreiben war, mit einem Handwagen abgeholt und nach Hause gefahren.

In die Schule bin ich allezeit gern gegangen. Mein erster Lehrer, Herr Landgraf, der sonst nicht jedermanns Freund war, hat mich wohl etwas bevorzugt. Zu Weihnachten schenkte er mir sogar einen Malkasten und einen „Pflaumentoffel", den er eigenhändig gemacht hatte. Mein letzter Lehrer - ich ging in Mügeln fünf Jahre zur Schule - war Herr Kantor Weller, ein echter Vogtländer, der uns auch in den Pausen manche schöne vogtländische oder erzgebirgische Geschichte erzählte. Ihm bin ich besonders nahe getreten, habe ihn auch später als Progymnasiast und Fürstenschüler in den Ferien besucht.

Abschied vom Elternhaus

Mit zehneinhalb Jahren kam ich Ostern 1878 aufs Progymnasium nach Grimma. Dort waren bereits meine beiden älteren Brüder, Walther und Kurt, und es war mir eine Selbstverständlichkeit, dass ich da auch aufgenommen werden würde. Darum hatte ich auch nicht im Geringsten irgendwelche Examensangst, als ich am Sonnabend nach Ostern mit meinem Vater früh drei Uhr in Scherrfs Wagen nach Grimma fuhr. Eine Stunde vor Beginn der Prüfung kamen wir an, und es ging auch alles nach Wunsch. In Pension waren wir drei bei Frau Gerichtsamtmann verw. Schmidtchen in der Kirchgasse (später Paul-Gerhardt-Straße). Dort waren wir in guten Händen, wurden auch gut verpflegt, zumal wenn Fräulein Blanka, die mütterlicher zu uns war als Fräulein Wella, die Küchenwoche hatte. Außer uns dreien waren noch da: Kurt Ackermann aus Hubertusburg, bereits Obertertianer der Fürstenschule, später Anstaltsarzt in Hochweitzschen, und Paul Weber aus Grechwitz b. Grimma, später Arzt in Mügeln, längere Jahre in meinem Elternhause wohnend. Drei Jahre war ich bei Frau Schmidtchen, im letzten Jahre zusammen mit zwei Mügelner Landsleuten, Oskar Voigt und Arndt Müller, dazu noch Walter Pasig, Pfarrerssohn aus Lausick, und Richard Schlechte aus Radeberg.

Mein erster Klassenlehrer war Dr. Vierke, der im Latein einen ordentlichen Grund gelegt hat, was dann in der Quarta für das Griechische durch Oberlehrer Brandt geschah. Der war allerdings gefürchtet, weil er uns das Latein und Griechisch handgreiflich „einbläute"; aber nachgewirkt hat sein Unterricht. Eine seltsame Figur war der Direktor des mit Realschule verbundenen Progymnasiums, Karl Julius Schieck, schon äußerlich, und gelernt haben wir bei ihm herzlich wenig. „Runks, verdammter" kam öfter über seine Lippen! Zum Geburtstag pflegten ihm seine Schüler alljährlich ein Päckchen Schnupftabak zu schenken, den er aber selber beim Schnupfen auf die vorderste Bank, wo er immer stand, hatte fallen lassen, und den die boshaften Rangen gesammelt hatten, also seinen eigenen Tabak; dazu gab's noch ein Fläschchen rote Tinte, weil die rote Korrekturtinte in unseren lateinischen Extemporale-Heften immer so blass aussah. Freilich dauerte es nicht lange, da war auch die Geburtstagstinte aus Sparsamkeitsgründen mit Wasser verdünnt und blass geworden. Vielleicht haben wir aber dem alten Herrn doch noch durch richtige Geburtstagsgeschenke eine Freude gemacht. Schade, dass wir bei ihm Religionsunterricht hatten! Der hat keinen Eindruck auf uns gemacht. Neben Latein und Griechisch ist am meisten haften geblieben, was „Achsen-Papa" uns in der Geschichtsstunde gegeben hat. Die Kaiser des Mittelalters konnten wir „im Schlafe aufsagen". Unnützer Gedächtniskram! wird mancher sagen. Nein, meine ich, das gab uns ein festes Gerippe der ganzen deutschen Geschichte, und der gute Achsen-Papa hat uns mehr gegeben als nur Namen und Zahlen.

Zu fleißigem Besuch der Kirche, der Klosterkirche, sind wir von unserer Pensionsmutter angehalten worden. Wir gingen auch gern einmal zum Frühgottesdienst in die Frauenkirche und dann hinunter über die Pontonbrücke der Mulde in den herrlichen Wald mit dem „Gesundbrunnen" zu einem Morgenspaziergang. Als Quartaner besuchte ich im letzten Halbjahr den Konfirmandenunterricht bei Archidiakonus Thömel. Dieser galt als sehr begabt, aber sein Unterricht, die eintönige Sprachweise mit näselndem Ton, hatte nichts Anziehendes. Lieber wären wir zum 3. Geistlichen, Pastor Jaeger, gegangen, der damals nach Grimma kam und von uns Schülern wie auch von der Gemeinde am liebsten gehört wurde. Der Superintendent Großmann, Sohn des Leipziger D. Großmann, des Mitbegründers der Gustav-Adolf-Stiftung, hatte keine Konfirmanden. Konfirmiert wurde ich in meiner Heimatkirche Mügeln am Palmsonntag 1881. Davon ist mir einiges in Erinnerung geblieben. Sonnabend vor Palmarum hielt Pastor Kretzschmar die letzte Vorbereitungsstunde und besprach da die Beichte. Von diesem Lehrstück hatte ich keine Ahnung; so weit waren wir bei Pastor Thömel nicht gekommen. Ich hatte immer Angst, ich könnte gefragt werden und würde mich da vor meinen einstigen Klassengenossen recht blamiert haben. Aber Pastor Kretzschmar war so rücksichtsvoll, mich nicht zu fragen, und ich war froh! Als Konfirmationsspruch erhielt ich Joh. 8,12: „Ich bin das Licht der Welt." Zu Hause ist der Tag ohne alles Gepränge verlaufen, mit dankbar-frohem Herzen, als ein ernster, wichtiger Tag in meinem Leben. An Konfirmationsgeschenken erhielt ich nur eins: ein Paar schöne goldene Manschettenknöpfe von Tante Oehmichen in Baderitz, meiner Pate. Seitens der Kirche wurde keine besondere Veranstaltung - gemeinsamer Spaziergang, Familienabend oder dgl. - gehalten. Ob ich durch meine ganze Haltung auf meine jüngere Geschwister solchen Eindruck gemacht habe wie zwei Jahre vorher Walther auf mich, das weiss ich nicht. Walther hat die heilige Feier besonders ernst genommen; wir sahen auf ihn mit einer gewissen ehrfurchtsvollen Scheu. Mir selber ist aus diesen Tagen vor allem der erste Beichtgang am Mittwoch in unvergesslicher Erinnerung geblieben. Ich weiss noch, dass ich nach der Absolution auf dem Heimweg ein bis dahin nie empfundenes Gefühl inneren Friedens und heiliger Freude hatte: Dir sind deine Sünden vergeben! Privatbeichte hatten wir nicht gehabt, und auf einem persönlichen Verhältnis zu Pastor Kretzschmar beruhte das auch nicht. Zwar stand unsere Familie der Pastorsfamilie näher: meine Schwestern waren mit den Pastorstöchtern befreundet, mein Vater wurde später Kirchenvorstandsmitglied; aber ich selber fühlte mich persönlich nicht weiter zu meinem Konfirmator hingezogen, aber die Beichtstunde hat tieferen Eindruck auf mich gemacht.

Alma mater von St. Augustin

Nach den Osterferien stand die Aufnahmeprüfung auf die Fürstenschule bevor. Das war freilich eine andere Sache als vor drei Jahren das Progymnasial-Examen. Sie dauerte zweieinhalb Tage! Aber auch dieser Prüfung habe ich mit ziemlicher Ruhe entgegengesehen. Wenn man vom Progymnasium mit seiner trefflichen Vorbildung kam und zugelassen war, konnte man ziemlich sicher sein, aufgenommen zu werden. Auch brauchte in nicht mit zu „certieren", da ich bereits die Mügelner Freistelle hatte. Das Certamen war ein Wettstreit um Freistellen, Kost- oder Gnadenstellen, deren gewöhnlich drei bis fünf in Aussicht standen. Die Certamen-Prüflinge bekamen noch besondere Aufgaben. Freilich jedes Examen ist das reine Hasardspiel, wie der Dinter-Papa (siehe später) zu sagen pflegte. Aber es ging auch hier alles glatt, wenn auch nicht glänzend. Während ich in der Quarta der achte gewesen war, wurde ich bei dieser Aufnahmeprüfung unter 32 Schülern der 15. Allerdings muss man berücksichtigen, dass eine ganze Anzahl von anderen Schülern kamen, meist nicht die Schlechtesten. Doch bin ich bald aufgerückt und war von Untersekunda an bis Oberprima immer der dritte. Vor mir saßen Paul Müller, später Superintendent in Zwickau und D. theol., und Emil Drechsler, der zuletzt Landgerichtsdirektor in Chemnitz war. Die beiden wurden und blieben die „Dekurionen" unserer Klasse. Als Inhaber der Mügelner Freistelle kam ich sofort ins Alumnat. Dort war bereits mein Bruder Walther, während Kurt in der Quarta der Realschule abgegangen war und Kaufmann wurde, zunächst zu Drogist Müller in Oschatz in die Lehre ging.

So war ich also Schüler des „illustre Moldanum" und bin dankbar bis auf den heutigen Tag, dass ich's geworden bin und sechs Jahre den Segen und auch die finanziellen Vorteile dieser ausgezeichneten Schule genießen durfte. Damals stand noch die alte Schule; erst im letzten Jahre meines Dortsein (1881-1887) begannen die Arbeiten für die neue, die dann 1891 geweiht wurde. Der Weihefeier habe ich als Einjährig-Freiwilliger von Greifswald während meines Urlaubs nach dem Manöver beigewohnt. Das Alumnat hatte sechs Studiersäle mit je drei oder vier Tischen. Normaler weise saß an jedem Tische ein Oberprimaner, der Vater, ein Unterprimaner, die Mutter oder „Schachtel", ein Obersekundaner, die Tochter, und Schüler der drei unteren Klassen, die als „Jungen" bezeichnet wurden, der unterste der „Tischmops". Dieser hatte den Tisch und den ihn umgebenden Stubenteil in Ordnung zu halten. Wehe, wenn der fungierende Inspektor noch ein Schnipsel Papier auf der Diele liegen sah! Da klang's sofort: „Wer hat den Bogen Papier hier liegen lassen?!", und der arme Novex bekam eine Admonition, im Wiederholungsfalle ein Pensum, d.h. 3 Zeilen Cäsar oder 3 Verse aus dem Frank. Die Pensa steigerten sich bis zur 15 und 20 Versen Homer in Unter- und Obersekunda, die schriftlich übersetzt und in erstaunlich kurzer Zeit auswendig gelernt werden mussten. Dieses Memorieren, das auch im Unterricht sehr gepflegt wurde, ist gerade uns Theologen sehr zum Vorteil geworden.

Ich man in den ersten Studiersaal an den ersten Tisch, an dem bereits mein Bruder Walther sass. Unser Tischobere Markus aus Großenhain, Primus omnium, war eine feine, vornehme Natur, sehr väterlich gegen den kleinen Novex. Seine „Schachtel" war Unterprimaner Seidel, der „Seedler", Pastorssohn, besonders gutmütig. Aus Obersekunda waren zwei Tischgenossen: der jüngere Markus, ein ganz anderer Charakter als sein Bruder (von ihm werde ich später noch zu erzählen haben) und Troll aus Zwickau, der in der Markus-Affaire verwickelt war und geschasst werden sollte bez. freiwillig abging; ich habe ihn um seiner geraden, ehrlichen und freundlichen Art willen sehr gern gehabt. Tischuntere waren Walther und ich. Das Einleben ins Alumnat ist mir nicht schwer geworden, während mein späterer Schwiegervater, Pfarrer Dr. Schenkel, anfangs sehr darunter zu leiden hatte. Er hat das in dem prächtigen Buch „Hans Klaus, Fürstenschüler-Erlebnisse" zum Ausdruck gebracht, aber darin auch eine Darstellung des Alumnatslebens gegeben, aus der herzlicher Dank und Verehrung für die Alma mater Grimansis spricht. Wie oft haben wir beiden uns über die Fürstenschul-Verhältnisse von einst und in späterer Zeit unterhalten und dabei gemerkt, wie alte Sitten und Bräuche sich Jahrzehnte hindurch erhalten, wenn auch immer wieder neue sich gebildet hatten. Solche gab es gleich in den ersten Tagen eine ganze Anzahl. So die „Singprobe", wobei man seltsamerweise auf die Schränke steigen musste, sich aber doch freute, wenn man in den Chor aufgenommen wurde; oder das „Wettrennen" auf dem Spielplatz, das dem Sieger manchmal einen klassischen Lorbeer- oder Eichenzweig einbrachte, manchmal aber auch einen höchst prosaischen alten Käse. Eine ziemliche Erregung entstand, vor allem unter den Neuaufgenommenen, wenn es an einem der ersten Abend hieß, der Herr Registrator Böhme aus Meißen komme, die Prüfung sei miserabel ausgefallen, es müsse eine Nachprüfung stattfinden. Da wurde den armen Novexen himmelangst; die Angst wurde von den Oberen noch geschürt, so dass die kleinen Kerle sich nicht bloß in aller Eile und voll Eiger über ihre lateinischen und griechischen Bücher machten, sondern zum Teil auch in der Nacht unruhig schliefen. Am Abend kam dann der Herr Registrator Böhme, im bunten Frack, mit unheimlich großem Vatermörder - aber das gefürchtete Nachexamen fand nicht statt, sondern der Herr Registrator stellte fest, was die einzelnen für Leibgerichte hätten, ob sie Schwestern hätten, wie alt diese wären - bei 16- und 17jährigen ging ein freudiges „Aah" durch die Reihen der Primaner, die umherstanden -, u.a. Die Novexe merkten allmählich, dass sie wieder etwas genarrt worden seien und atmeten erleichtert auf. Solche von Humor und Witz getränkten Sitten und Bräuche trugen mit dazu bei, uns über die ersten schweren Schultage hinwegzuhelfen und uns das Alumnatsleben lieb zu machen.

Der Schulbetrieb selber war meiner Ansicht nach vorbildlich. Im Sommer läutete die Schulglocke bereits ¾ 5 Uhr; da hieß es, schnell anziehen, nur das Nötigste - wer zu spät aus dem Schlafsaal kam, wurde vom Inspektor, einem Oberprimaner, aufgeschrieben -, in den Waschsaal gehen, wo jeder sein Waschbecken hatte und sich den Oberkörper mitwaschen musste, auch im Winter, und sich oben im Studiersaal fertig machen. ¼ 6 Uhr war Andacht im Betsaal (Klassenzimmer der Oberprimaner), die zumeist vom Hebdomodar, dem Woche-habenden Professor, nur teilweise von Primanern gehalten wurde. Anschließend war Kaffeetrinken im Speisesaal (1/12 Stück Butter für's erste und zweite Frühstück), dann Turnen (Freiturnen, doch pflichtmäßig für die untersten Klassen), um 6 Uhr Studieren. Das war sehr wertvoll, um noch etwas zu repetieren oder zu präparieren. 7 - 9 Uhr war Unterricht, dann eine halbe Stunde Freizeit zum Verzehren des zweiten Frühstücks und nochmaliges Turnen, ½ 10 Uhr Studieren, 10 - 12 Uhr Unterricht und um 12 Uhr gemeinsames Mittagessen im Speisesaal (für 126 Schüler 10 Tische und das „Pfeifertischchen"). Während der Freizeit über Mittag wurden die Säle für ½ Stunde geschlossen, so dass jeder auf den Spielplatz, in den Hof oder auf den Kreuzgang gehen musste, auch im Winter bei größter Kälte, ohne Kopfbedeckung. Von 2 - 4 Uhr war wieder Unterricht, von 4 - 5 Uhr Freizeit (für manche Urlaub in die Stadt), von 5 - 7 Uhr Studieren oder Unterricht im Englischen, Hebräischen, Singen, Turnen; 7 Uhr Abendbrot, 8 bis ¾ 9 Uhr Studieren oder Abendlektion, die die Oberen mit den Unteren zu halten hatten; 9 Uhr Andacht, dann Schlafengehen der Unteren, während die Oberen noch Studieren oder Selbstbeschäftigung hatten.

In diese straffe Hausordnung musste sich jeder fügen, und es sind nur wenige gewesen, die das nicht vermochten, die darum wieder abgingen oder entlassen wurde, Ich habe mich sehr wohl befunden, und wie haben wir später als quondam alumni Grimenses, so oft wir im „Verein ehemaliger Fürstenschüler" - hier in Dresden bin ich zu den „Alten Fürstenschülern" besonders gern gegangen. Unser Verein stand zuletzt unter der Leitung des früheren Meißner Rektors Dr. Hartlich. Nach dem Bombenangriff und dem furchtbaren Zusammenbruch ist der Dresdner Verein eingegangen, später wieder eröffnet worden unter Rektor Dr. Fraustadt - oder sonst zusammenkamen, von unserer Fürstenschule geschwärmt. Freilich, auf die Ferien haben wir uns doch immer mächtig gefreut, wir Alumnen noch mehr als die Externen, die bei ihren Eltern oder bei Professoren in der Stadt wohnten und an sich mehr Freiheit hatten als wir. Daheim empfanden wir es so angenehm, mal nicht unter der strammen Zucht von St. Augustin zu stehen und in aller Behaglichkeit arbeiten zu können. Arbeiten? In den Ferien? So was gibt's doch gar nicht! O doch! Unsere Ferienarbeiten (Griechisch, Latein, Mathematik, Aufsatz etc.) waren so bemessen, dass wir täglich etwa zwei Stunden zu arbeiten hatten. Unerhört und unfasslich für heutige Verhältnisse, aber es war so, und wir haben das gar nicht etwa als Last empfunden, sondern als eine gewisse Annehmlichkeit, in aller Ruhe, wann und wie es uns passte, diese Arbeiten zu fertigen. Wir haben dabei gleichwohl schöne Ferienzeit verlebt. Dafür sorgte vor allem unsere gute Mutter. Und wie freuten sich die Schwestern, wenn die „Brüder" von Grimma kamen!

Der geistige Schulbetrieb von St. Augustin war einer Fürstenschule entsprechend, die an der Spitze der humanistischen Gymnasien stehen sollte und wollte. Es wurden deshalb hohe Anforderungen an uns gestellt. Diese zu erfüllen, dienten u.a. die Studiertage, an denen vor allem das Privatstudium gepflegt wurde. So kam es, dass wir mehr alte Klassiker lasen und mehr leisteten als im allgemeinen die Schüler anderer Gymnasien. Für Professor Fricke in Leipzig, der selber ein glänzendes Latein sprach, war es selbstverständlich, dass ein Fürstenschüler im Latein-Übersetzen und in lateinischer Konversation sich auszeichnete. Beim ersten theologischen Examen in Leipzig wurden wir in Dogmatik und Neuen Testament lateinisch geprüft; auch die beiden Klausurarbeiten waren lateinisch. Freilich meinte der Kirchenhistoriker Brieger bei unserem Abschiedsbesuch: „Lateinisch lässt sich vieles verschweigen."

Mein Lieblingsfach war - bei aller Wertschätzung anderer Disziplinen, vor allem des Griechischen - doch die Mathematik. Bei Professor Uhlig (der „Pummel") hatte ich einen besonders guten Stand. So hart er es auch bedauert, dass er mir beim Abgang nicht die blanke I in Mathematik geben konnte, weil ich bei der Prüfungsarbeit zu Michaelis Pech gehabt und nur eine II bekommen hatte. Immerhin war ich mit einer Ib in Mathematik wohl zufrieden. In der Gesamtzensur erhielt ich lla.

Mein erster Klassenlehrer in der Untertertia war Dr. Poeschel, später Rektor in Meißen, auch ein bekannter Luftschiffer, ehe der Zeppelin und das Flugzeug aufkamen. Er verstand es wirklich, uns auch „Caesars bellum Gallicum" interessant und lieb zu machen. Mein Verlagslehrer, in Meißen Tuto genannt, war Professor Weinhold (der „Spatz"), bei dem wir in Unterprima griechische Tragödien gelesen haben und der uns auch Stenographie-Unterricht gegeben hat. Geschichtsprofessor war Rößler, ein trockener alter Herr, dessen kurze Darbietungen aber meisterhaft waren und bei dem wir vor allem durch die vierteljährlichen großen Repetitionen - schriftlich und mündlich - etwas Ordentliches gelernt haben. Religion hatten wir bei Professor Clemen. Er war sicher sehr begabt, hat uns auch viel Wissensstoff gegeben, was mir z.T. noch später wertvoll gewesen ist; aber solch tiefen Eindruck und Einfluss, wie man's nach Jahren und Jahrzehnten noch vom alten „Pius", Rektor Wunder, dankbar rühmte, hat Clemen auf unser Herz und Gemüt nicht ausgeübt. Ganz anders als dieser berühmte Rektor Wunder war sein Sohn Hermann, den wir in Obersekunda und Unterprima im Latein hatten. Es wird mir schwer, in diesen „Erinnerungen" etwas über ihn zu schreiben, da er - wie ich nach meiner Verlobung erfuhr - der Pate meines Gretels war. Aber um der Wahrheit willen kann ich's nicht verschweigen, dass er ein höchst wunderlicher Herr war, von dem die tollsten Dinge erzählt wurden und die wir selber mit erlebten. Nach Jahren und Jahrzehnten haben wir uns noch über die „Igelsgeschichten" amüsiert.

Dabei wussten wir aber, dass er ein wirklich frommer Mensch, eine anima candida, war. Es hat uns später sehr bewegt, als wir hörten, er sei an einem Osterfeiertag während des Läutens der Osterglocken auf seinem Platz in der Kirche, wo er jahrzehntelang, auch als Ruheständler, als einer der treusten Kirchgänger gesessen hatte, ganz unerwartet sanft entschlafen.

Noch eines anderen der Herren Professoren sei gedacht, des oben erwähnten „Dinter-Papas". Er war an sich beliebt wie keiner seiner Kollegen, hatte auch ein Herz für die Schüler, aber war so gutmütig, dass wir bei ihm machen konnten ,was wir wollten, während des Unterrichts Bücher und Zeitungen lasen, Briefe schrieben usw. Wir ließen ihn auf seinem Katheder dozieren, und nur wer „dran war", machte mit. Die Folge war, dass wir bei ihm nicht, gar nichts lernten. Ich bedaure heute noch, dass dadurch große Lücken in der Kenntnis griechischer und lateinischer Dichter entstanden sind. Nicht eine einzige Horaz'sche Ode haben wir bei ihm gelernt.

Das gerade Gegenstück von ihm war Rektor Professor Dr. Müller, den ich noch drei Jahre als Rektor mit erlebt habe. Eine imponierende, ehrwürdige Erscheinung, mehr gefürchtet als beliebt, ein bedeutender Philolog und hervorragender Kenner der griechischen Klassiker. Von ihm bez. von seinem Unterrichte schwärmte jeder, der ihn genossen, und ich habe immer bedauert, dass mir das nicht vergönnt war. Auch seine Geographiestunden über die Alpen, wohin er jeden Sommer reiste, müssen ein Genuss gewesen sein. Aber das ist das Tragische, dass gerade dieser Mann nicht in Grimma bleiben konnte. Er wollte einen „Ideal-Staat" gründen, sein Alumnat auf geistig-sittliche Höhe führen, aber die Mittel, deren er sich hierzu bediente, führten schließlich zu einer Katastrophe, deren Opfer er selber wurde.

Ich will wenigstens das Wichtigste erzählen. Es war im Herbst 1882; ich war damals Obertertianer und sass beim Primus der Oberprima, wohl einem Musterschüler nach Müllers Wunsch. An einem Mittwoch, als wir uns bereits zum „Nimbschen-Latsch" fertig machten, erklingt plötzlich die Schulglocke zu ungewohnter Stunde. Das bedeutete: „In die Studiersäle! Jeder auf seinen Platz!" Ein Professor kam herein. Was ist los? Achselzucken! „Holen Sie sich Bücher zum arbeiten!" Gearbeitet haben wir wohl weniger, aber voll Spannung gewartet - vier Stunden, bis zum Abendbrot. Dann erfuhren wir's: Eine große Untersuchung hatte begonnen. Der jüngere Markus, Unterprimaner, und der Obersekundaner Hildebrand hatten durch Dr. Paul Meyer, Landsmann und Verlagslehrer von Markus, beim Rektor Anzeige erstattet über allerhand Verbotenes, das vor allem von Primanern ausgeübt worden war und wurde, Skatspielen, Possen, Aussteigen, Wenden usw. usw. Der Rektor ließ sämtliche Schüler der Unter- und Obertertia zu einem scharfen Verhör in die Inspektion kommen und erpresste von ihnen mit Gewissenszwang, was er wollte. Wir Tertianer im ersten und zweiten Studiersaal waren noch nicht verhört worden; das geschah erst am nächsten Tage. Wohl hätten wir da alles zugeben können, denn es war alles „heraus", aber wir waren wie die Stöcke, wir wussten von nichts! Im Cötus herrschte eine furchtbare Aufregung und Empörung über die beiden Denunzianten Markus und Hildebrand und über die Art, wie der Rektor die Anzeige aufgenommen hatte und verfolgte. Die Stellung und Spannung zum Rektor wurde um so schärfer und trotziger, weil er die beiden Denunzianten als cives optimi Moldani, als die besten Schüler, feierte, während sie im Coetus vollkommen in Verruf getan wurden und niemand mit ihnen verkehrte. Auf Grund der Untersuchung beschloss das Lehrerkollegium, 16 Denunzierte, besonders schwer Belastete, zu schassen. Freilich, das Ministerium willfahrte schon hier dem Rektor nur zum kleinen Teile: Es genehmigte 4 Schassungen. Einige der anderen gingen freiwillig ab. Aber auf der Schülerschaft lag es wie ein unheimlicher Bann. Ich bin sonst immer gern in Grimma gewesen, aber diese Zeit war furchtbar, dass man sich selber manchmal fortsehnte. Monate waren vergangen. Auf einem Nimbschenlatsch ging Hildebrand allein, da Markus Urlaub hatte. Der Hebdomodar Häbler, der zweite Mathematiker, forderte den Oberprimaner Schröder auf, mit Hildebrand zu gehen. Der weigerte sich standhaft. „Dann muss ich Sie vor die Synode bringen!" Die Synode stellte Schröder die Wahl, entweder mit Markus - Hildebrand zu verkehren oder geschasst zu werden. Da Schröder im letzteren Falle ein ganzes Jahr verloren haben würde, erklärte er: „Die Entscheidung muss ich meinem Vater überlassen; ich persönlich würde bereit sein, mich schassen zu lassen." Als diese Antwort bei uns bekannt wurde, wurde Schröder wie ein Märtyrer gefeiert, freilich alsbald auf die Krankenstube gebracht, damit der Geist der Revolution, der und erfasst hatte, nicht weiter um sich griffe. Schärders Vater, Amtshauptmann in Großenhain, erklärte: „Unter solchen Umständen mute ich meinem Sohn nicht zu, länger in Grimma zu bleiben." So mussten dann Rektor und Synode die Schassung Schröders beschließen. Aber das Ministerium des Kultus und Öffentlichen Unterrichts entschied: Schröder bleibt, der Rektor geht! Allerdings musste Schröder wenigstens das Alumnat verlassen und kam zum Rentamtmann Schmidt in Pension, aber er konnte seinen Maturus doch noch in Grimma machen. Rektor Müller kam als Rektor nach Zittau. Dort ist er, wie schon früher als Professor in Freiberg, um seiner sonst hervorragenden Tüchtigkeit willen hoch geschätzt und geehrt worden. Aber als Leiter eines Alumnats war er nicht der geeignete Mann. An seine Stelle kam Professor Schnelle aus Meißen nach Grimma. Der reichte als Philolog einem Müller nicht das Wasser, aber als Rektor des Moldanums war er der rechte Mann. Er war Fürstenschüler in Schulpforta gewesen, dann Lehrer in Meißen und nun Rektor in Grimma. „Ich kenne euren Rummel!" sagte er manchmal in seiner derben, urwüchsigen Art. Dabei hielt er aber auf „Dekorum", ließ auch alte Sitten, die unter Müller abgeschafft worden waren, wieder aufleben. Gelernt haben wir etwas bei ihm; er war ein praktischer Pädagog. Die lateinische Disputation am Mittwoch war entschieden sehr förderlich, wenn auch etwas gefürchtet. Da bekamen jedes Mal zwei Oberprimaner einen Merkvers aus den Episteln von Horaz und mussten nach kurzer Vorbereitung etwa 10, 12 Minuten einen freien lateinischen Vortrag darüber halten. Mein Bruder Walther war in Oberprima sein Famulus und hat da manche schöne Stunde mit Rektor Schnelle verlebt. Wir haben ihm wohl alle ein dankbares Andenken bewahrt.

Noch vieles wäre aus meiner sechsjährigen Fürstenschulzeit zu berichten, so von Schulfeiern und dem eigentlichen Schulfest am 14. September, bei dem die Säle immer besonders geschmückt wurden, von harmlos-fröhlichen Stunden mit unseren „Schulballdamen" in befreundeten Familien der Stadt, die uns herausbaten, vom Weggang der Abiturienten, da wir noch einmal in feierlichem Zuge durch alle Räume der Schule und über den Spielplatz gingen und zuletzt im Kreuzgang im Wechselgesang den „Abschied von St. Augustin" sangen. Eine ergreifende Stunde! Das einzige Mal, wo ich im Auge meines Bruders Walther Tränen gesehen habe. Von meinem eigenen Abgang, da ich im Aktus noch eine lateinische Rede über Tacitus'Germania zu halten hatte, und den Abgangskommers, gerade am 90. Geburtstags des alten Kaisers Wilhelm I. - Doch es sei genug! Nur eins möchte ich noch erwähnen, weil es allgemeines Interesse hat! Wie stand es mit körperlicher Erziehung und Ertüchtigung? Einen Sportbetrieb wie heute, Fuß- und Handballspiel, Schneeschuhlaufen u.a. gab es noch nicht, nur eine Rutschbahn hatten wir, die im Winter jedes Mal neu aufgebaut wurde, und auf der wir tüchtig Schlitten gefahren sind. Aber das ganze Leben war auf Körperpflege und Abhärtung eingerichtet, was schon aus dem Gesagten klar hervorgeht. Zwei- bis drei Mal wurde täglich geturnt. Dazu hatten wir einen Kegelschub und zwei Krokettspiele; wie bequem war das Baden, da die Schule direkt an der Mulde lag. Es wurden zu meiner Zeit zwei große schwedische Kähne angeschafft, für die Dr. Poeschel uns Freischwimmer als „geprüfte Bootsführer" ausbildete. Die Kahnfahrten, am Sonntag Abend oft mit Quartettgesang, der feierlich durchs Muldental erklang, waren ganz herrlich. Alles, alles hat dazu beigetragen, uns die Alma mater von St. Augustin lieb zu machen fürs ganze Leben und ihrer allezeit mit herzlichem Danke zu gedenken.

Studentenzeit

„Welcher Beruf gefällt mir am besten?" hatte ein Thema gelautet, das Walther als Obertertianer zu bearbeiten hatte. In den großen Ferien las er uns seinen Aufsatz vor. Ich besinne mich noch genau, wie wir da in der Laube saßen, die Mutter und wir älteren Geschwister mit, und aufmerksam zuhörten. Walther bezeichnete als schönsten Beruf den eines Geistlichen. Allerdings hat er sich dann nicht dafür entschieden, sondern neigte mehr zur klassischen Philologie, zumal er ein guter Grieche und Lateiner war, und schließlich entschloss er sich als Oberprimaner, Medizin zu studieren. Er hat sich später als Arzt in Ilmenau niedergelassen, wurde Kreisphysikus und ist dort 1939, gerade bei Ausbruch des Krieges, nachdem er einige Jahre zuvor seine Praxis an Neffen Herbert Oehmigen aus Baderitz übergeben hatte. Auf mich aber hat sein schöner Aufsatz über den Beruf nachhaltigen Eindruck gemacht, und ich bin Theologe geworden, ganz auch im Sinne meiner Eltern, deren frommer Sinn und christliche Erziehung wesentlich mit dazu beigetragen haben, dass ich dieses Studium wählte.

Ich begann es in Leipzig Ostern 1887, war im dritten und vierten Semester in Tübingen und beendete es 1891 in Leipzig. Nicht ganz einfach war es, - es war gerade Messezeit - eine „Studentenbude" zu finden. Sie sollte nett und wohnlich sein, aber auch nicht zu teuer; denn mein Vater hatte damals besonders viel Ausgaben: Walther studierte in Tübingen, Kurt war beim Militär in Leipzig-Möckern, Helene, meine älteste Schwester, in Pension in Dresden. Also hieß es sparsam sein. Meine Schachtel von Grimma her, stud.med. Klemm, geborener Leipziger, half mir dabei, und nach langem Suchen fanden wir ein geeignetes Zimmer in der Georgenstraße 4, in der Nähe des Dresdner Bahnhofs, für monatlich 22 Mk., mit Morgenkaffee. Schräg gegenüber wohnte der damalige Rector Magnificus Professor Woldesmar Schmidt. Er galt als Meister der Katechese und war vielen Studenten ein väterlicher Freund und Berater. Ich hörte bei ihm Einleitung ins Neue Testament und Exegese des Matthäusevangeliums. Er war etwas trocken, aber was er gab, war gründlich und gediegen. Als Rektor machte er den Versuch, die Sitte (oder Unsitte!) des „Trampelns" bei Begrüßung der Professoren, als Beifallskundgebung, abzuschaffen. Als Professor Baur das Auditorium betrat, wurde er natürlich wie üblich begrüßt, er besonders, weil er außerordentlich beliebt war. Er winkte ab und sagte: „Meine Herren, ich danke für diese „füßische" Ovation, aber der Herr Rektor lässt Sie ersuchen, das zu unterlassen." Die Antwort war ein dröhnendes Getrampel, und dabei ist es geblieben, wie auch das „füßische" Scharren als Ausdruck des Missfallens. Bei ihm, Gustav Baur, hörte ich, wenn ich mich recht besinne, Einleitung ins Alte Testament. Seine Vorlesungen waren immer interessant und anregend, oft mit goldenem Humor gewürzt. Dass er schwerste neuralgische Schmerzen hatte, merkte man ihm nicht an, aber sie zwangen ihn, den kurzen Weg zur Universität sich fahren zu lassen. Auf seiner letzten Fahrt hat er mich, der ich mich bei ihm zum Praktischen Seminar angemeldet hatte, in seiner liebenswürdigen, leutseligen Art mitgenommen. Am nächsten Tag, 22. Mai 1889, ist er gestorben; das hat mich tief bewegt.

Kirchengeschichte musste man natürlich auch möglichst in den ersten Semestern belegen, sechsstündig. Ich tat es auch, bei Lechler, der zugleich Stadtsuperintendent und Pastor an St. Thomas war und 30 Jahre in reichem Segen gewirkt hat. „Der Zauber besonderer Beredsamkeit - heisst es im „Herzog" - war ihm versagt, zögernd und abwägend gestaltete er sein schlichten Sätze; wem es aber darum zu tun war, ein rechtes Geschichtsbild zu gewinnen, der erkannte, dass diese schmucklose Darstellung den Gegenstand erschöpfend beschrieb." Noch häre ich ihn im Geist, wenn er seine Vorlesung im schwäbischen Dialekt mit den Worten begann: „Meine hochzuverehrenden Herren!" Ich habe ihn besonders schätzen gelernt, als ich später sein „Apostolisches und nachapostolisches Zeitalter" durcharbeitete. Seminare habe ich im ersten und zweiten Semester nicht belegt, sondern mich auf Kollegienbesuch beschränkt, aber wenigstens mit meinem ehemaligen Klassengenossen Knut Haustein aus Marienberg, später Pfarrer in Jöhstadt, die Einleitung ins NT durchgearbeitet. Er war sehr musikalisch, guter Tenorsänger, so dass ich's bedauerte, dass er nicht mit mir in den „Arion" eintrat. Für mich war es fast selbstverständlich, dass ich Arione wurde: Auf der Fürstenschule war ich im Sängerchor und im Quartett gewesen, in meiner Art und Anlage lag es, mich einer Korporation anzuschließen; mein Bruder Walther war während seines dreisemestrigen Studiums in Leipzig Arione, ebenso mein Vetter Max Wittig aus Börtewitz, der schon als Thomaner zum Arion gegangen war. Auch sonst fühlte ich mich durch allerhand Beziehungen - in Mügeln waren drei Alte Herren: Amtsrichter Petrenz, Dr. med. Klingner, Bürgermeister Börngen - mehr zum Arion hingezogen als zum Paulus, dem anderen großen Akademischen Gesangverein in Leipzig. Der Arion war 1849 von ehemaligen Thomanern gegründet worden, insbesondere von Richard Müller, der noch zu meiner Zeit - als Professor - Dirigent war. Unter seiner Leitung leistete der Arion Treffliches, was auch in den großen Leipziger Zeitungen rühmend anerkannt wurde, wenn auch seine Glanzzeit einige Jahre vorher gewesen war. Während ich dies schreibe, merke ich erst, dass der Arion dieses Jahr, 1949, sein hundertjähriges Jubiläum hätte feiern können. Das ist nicht geschehen, wenigstens habe ich nichts davon erfahren. Die studentischen Vereinigungen sind ja schon in der nationalsozialistischen Zeit aufgelöst worden. Im Arion habe ich schöne frohe Stunden verlebt. Mein Leibbursche war Klemm. Besonders eng aber schloss ich mich an stud. theol. Hans Egelkraut aus Bockwa an, zumal ich mit Klemm weniger zusammen kam, da er seine Kollegs im Mediziner-Viertel hatte und bei seiner Mutter wohnte. Sehr lieb war mir's, dass ich verwandte in Leipzig hatte: Onkel Eduard Müller und Tante Ida, Schwester meines Vaters, und deren Töchter Gretchen und Anne, sowie Onkel Kötz und Bertha (?) geb. Müller, Schwester von Eduard Müller, und deren Kinder Arthur und Änne. Wenn man immer nur mit jungen Männern zusammen ist, ist es wertvoll, öfter mal in einer Familie sein zu können. Und in beiden Familien war ich öfter eingeladen, bei Kötzens im Wintersemester jeden Mittwoch, da ich mit Vetter Arthus Französisch arbeitete. Sehr bedaure ich heute noch, dass ich in Leipzig keine Gelegenheit hatte, kirchlichen Vereinigungen oder kirchlicher Arbeit näher zu treten. Einen Studentenpfarrer gab es nicht, auf den CVJM - Christlicher Verein junger Männer - hat mich niemand hingewiesen und in einem Jünglingsverein wurde man als Student nicht Mitglied, höchstens dass man mal einen Vortrag dort hielt, von einem Leipziger Geistlichen, der Alter Arione war, dazu aufgefordert wurde. Nur als Helfer im Kindergottesdienst der Nikolaikirche habe ich mich im siebenten Semester beteiligt.

Der Schluss des zweiten Semesters brachte noch ein Ereignis und Erlebnis, das bedeutsam für mein ganzes Leben werden sollte. Der Arion war zu einer Sängerfahrt nach Oelsnitz im Vogtland eingeladen, und zwar der ganze Verein, so dass 100 Farbenbrüder an dieser „Spritze" teilnahmen. Wir gaben dort ein weltliches Konzert mit anschließendem geselligen Beisammensein und ein geistliches Konzert in der Kirche. Sonntag Abend war Ball. Ich wohnte bei einer Familie Michael, die eine große Mühle hatten und mit Familie Patz verwandt waren. Wir waren nicht miteinander verwandt, sind es aber auf Grund dieser Spritze geworden. Beim Ball machte mich mein Freund Egelkraut mit einer Pastorstochter aus seiner Nachbargemeinde Cainsdorf, Fräulein Marie Schenkel, bekannt; sie war zufällig bei ihren Verwandten Patz, eine Schwester von P. Schenkel, zu Besuch. Mit ihr haben wir uns lebhaft unterhalten, zumal sie Latein konnte, sie war bei ihrem Vater bis zum Cornelius nepos, also Quarta, gekommen. Da ich im Anschluss an diese Sängerfahrt einige Tage bei Egelkrauts Eltern zu Besuch sein sollte, verabredeten wir, mal ins Cainsdorfer Pfarrhaus zu kommen. Das geschah denn auch am 8. März 1888. Da bin ich mit meinem Freund Hans Egelkraut von Bockwa nach Cainsdorf gewandert, die rotsamtne Arionenmütze auf dem Kopfe, und haben wir da im Pfarrhaus wunderschöne Stunden mit den drei Pfarrerstöchtern, Marie, Eva und Gretel, die erst vor kurzem aus einem Dresdner Pensionat gekommen war, verlebt. Bei diesem schönen Zusammensein habe ich mein Gretel kennengelernt. Unvergesslich bleibt mir auch, wie bei diesem meinem ersten Besuch im Cainsdorfer Pfarrhaus Herr Pastor Schenkel in Gedanken versunken auf der Bank am Ofen sass, innerlich bewegt von der Nachricht, Kaiser Wilhelm I. sei gestorben. Die Nachricht war zwar etwas verfrüht - der Kaiser starb erst am nächsten Tag, am 9. März, aber dem alten Herrn ging es tief zu Herzen, als er vom Heimgang seines von ihm so hochverehrten und geliebten Kaisers hörte. Was ging mit diesem ehrwürdigen Mann, dem ersten Kaiser des neuen Deutschen Reiches, zu Grabe!

Das dritte Semester sollte und wollte ich in Tübingen studieren, wo mein Bruder Walther, nachdem er in Leipzig sein Physikum gemacht hatte, bereits seit Ostern 1887 war, begeistert von dieser süddeutschen Universitätsstadt. Noch ist mir die Fahrt dahin in lebhafter Erinnerung: Als wir Leipzig verließen, warfen wir vom Zug aus noch einen Blick auf die Pleiße-Stadt, die, in Dunst gehüllt, allmählich unseren Blicken entschwand, froh, ihr einmal den Rücken kehren zu können und in eine kleinere Stadt zu kommen, wo man auch der Natur mehr leben könnte und frische, reine Luft atmen. Wir fuhren durch Thüringen, sahen freilich nicht viel von diesem schönen Lande, da wir den Nachtzug benutzen mussten. In Würzburg begrüßte uns Vetter Hugo Müller aus Pelsen, den Walther von unserer Durchfahrt benachrichtigt hatte, am Bahnhof. Er studierte dort Medizin, lebte aber mehr für sein Corps und ist dann frühe verstorben, ohne ein Ziel erreicht zu haben. In Tübingen kamen wir erst abends ½ 12 Uhr an und begaben uns sofort in unsere Wohnung, Pflegehofstraße 2, zu Goldarbeiter Komorell, wo Walther schon heimisch war und wir zwei Zimmer als Studentenbude bekamen. Frau Komorell, eine Pastorstochter, war eine echte Schwäbin, fromm, treu und bieder, mütterlich zu ihren Studenten. Walther, der sechs Semester in Tübingen war, ist mit der Familie Komorell in dauernder Verbindung geblieben. Ich freute mich, als ich 1929 mit meiner Frau auf einer Rheinreise über Tübingen kam, wo unser Gerhard sein theologisches Studium begonnen hatte - es war Ende des Sommersemesters, wo die verschiedensten Korporationen ihre Stiftungsfeste hielten; da prangte Tübingen in einem buntfarbigen Fahnenschmuck, wie ich es nie wieder gesehen habe -, dass ich da auch die gute Frau Komorell mit besuchen konnte. Bald darauf ist sie heimgegangen. Und noch ein zweites Mal habe ich in meinem späteren Leben einige Tage in dieser alten lieben Neckarstadt verleben können, anlässlich des 25-jährigen Bestehens des „Deutschen Institutes für ärztliche Mission" im Jahre 1934, womit eine Verbandstagung der deutschen evangelischen Missionskonferenz verbunden war. Als Vorsitzender der Sächsischen Missionskonferenz nahm ich daran teil. Da war ich Gast bei Fräulein Komorells und habe da nach 45 Jahren wieder in meiner alten Studentenbude gewohnt (es waren Ferien!). Auch diesmal kam ich mit dem Mitternachtszug nach Tübingen; aber kaum war ich bei Komorells angekommen, da waren wir schon mitten im Thema „Kirchenkampf". Dieser Kampf hatte in Württemberg einen Höhepunkt erreicht, weil Landesbischof D. Wurm abgesetzt worden war, und der Abgesandte der Berliner Kirchenregierung, der berüchtigte Jaeger, große Aufregung ins Land gebracht hatte. Jeden Abend wurden Fürbittgottesdienste gehalten; an dem einen Abend predigte Professor D. Heim vor etwa 2000 Zuhörern in der Stiftskirche. Er sprach tiefernst und zugleich in meisterlich volkstümlicher Weise über Recht und Gerechtigkeit im Gegensatz zur Macht (Ahabsund Nabotha Weinberg -Friedrich der Große und der Müller von Sanssouci). Jaeger hat schließlich weichen müssen, und D. Wurm ist der führende Mann der Bekennenden Kirche und der Deutschen Evangelischen Kirche überhaupt geworden und hat als solcher noch manches freue mutige Wort gesagt.

Doch zurück zu meiner Studentenzeit! Dieses Tübinger Jahr - 1888 zu 1889 - ist mein schönstes Studentenjahr gewesen. Die Schwaben haben mir's besonders angetan. Zwar bin ich weniger mit einheimischen Studenten zusammen gekommen, aber das Land und das Volk habe ich lieb gewonnen, und so oft ich später einen Württemberger trag oder auch nur jemand „schwäbeln" hörte, hat es mich angeheimelt. Die Tübinger Universität übte schon damals eine ziemliche Anziehungskraft aus; es waren, so viel ich weiss, damals 1100 Studenten dort bei nur 12 000 Einwohnern. Am stärksten war die theologische und die medizinische Fakultät besetzt. Senior der Theologie-Professoren war Weizsäcker, D. theol., phil. und jur., Kanzler der Universität (gest. 1899), bekannt durch Arbeiten über das Urchristentum, ebenso durch seine ausgezeichnete Übersetzung des Neuen Testaments, die ich jahrelang auf meinem Schreibtisch liegen hatte und vielfach zum Vergleich benutzte. Ein eigenartiges Erlebnis in einem seiner ersten Kollegs, die ich hörte, kann ich nicht verschweigen, wenn es auch mit Theologie nichts zu tun hat: Es begann auf einmal ein Geblase und Getute von den Häusern der Neckarhalde aus, das immer stärker wurde, schließlich so laut, dass der alte Weizsäcker aufhören musste zu dozieren. „Jockele sperr- o hö, o hö, o hö, o hö!" klang aus den Schallrohren und Tuten zum Neckar hinab und hinauf. Das erste Floß kam angefahren. Um das Fahrzeug sicher durch die Brücken hindurchzusteuern, hatte diesen Ruf in früherer Zeit der vordere Schiffer erklingen lassen, um dem letzten, dem Jockele, ein Zeichen zum „Sperren" zu geben. Diesen Ruf hatten die Studenten aufgenommen und ließen ihn im vielstimmigen Chor erklingen. Den Flößern, insbesondere dem Jockele, war damit freilich nicht gedient, aber sie machten gute Miene zum bösen Spiel und freuten sich über die Tübinger Studenten. Und unser guter Weizsäcker wartete geduldig, bis er wieder zu Worte kommen konnte und unter einer humorvollen Bemerkung, wie er sie liebte, weiterlas.

Sehr lieb war mir's, dass ich Kautzsch, Alttestamentler, noch hören konnte - es war sein letztes Semester in Tübingen, er ging dann nach Halle. Ihm durfte ich auch persönlich etwas näher treten. Als *Sachse" machte man bei ihm Besuch, auch ohne besondere Empfehlung; er wünschte das sogar, da er selbst Sachse war, aus Plauen i.V., 1841 geboren. Seine „Sachsenabende" waren sehr beliebt und gut besucht - ein feines Mittel, mit Studenten persönliche Fühlungsnahme herbeizuführen. In diesem Sommersemester konnte Kautzsch wegen bevorstehenden Wechsels seine Sachsen nur einmal einladen, nach Lustenau, dem Dorf eine halbe Stunde von Tübingen entfernt, wo wir oftmals eingekehrt sind. An diesem Abend sprach Kautzsch u.a. auch über die Eigenart der Schwaben gegenüber den „Norddeutschen", zu denen auch die Sachsen gehörten. Das war sehr interessant. Als Kolleg hörte ich bei Kautzsch Jesaias, während ich bei dem anderen Alttestamentler Socen (Orientalist) Genesis belegt hatte. Diese beiden Professoren ließen gerade damals die eigenartige Schrift erscheinen „Die Genesis mit äußerer Unterscheidung der Quellenschriften". Das hat uns Theologen damals sehr interessiert, spielte doch die Quellenscheidung ein große Rolle. Ich muss gestehen, dass sie auch mich ganz eingenommen hatte, zumal nachdem ich Wellhausens Prolegomena gelesen, ja gründlich durchgearbeitet und exzerpiert hatte. Später ist dann bei mir bald eine Ernüchterung eingetreten. Als ich als Frauenhainer Pfarrer bei einer Ephoralkonferenz in Großenhain auf Superintendent Paches Veranlassung hin einen Vortrag über die „Patriarchengeschichte im Lichte der Pentateuchkritik" zu halten hatte, stand ich bereits auf wesentlich anderem Standpunkt. Aber schon in Tübingen hat mich die mehr als freisinnige Art von Socin abgestoßen. Er sah z.B. in David mehr einen besseren Räuberhauptmann, der weder lesen noch schreiben konnte, geschweige denn, dass er hätte Psalmen dichten können. Aber merkwürdig, gerade damals fand man die „Tontafeln von Tell Amarna", aus denen eindeutig hervorging, dass man schon vierhundert Jahre vor David einen ausführlichen Briefwechsel zwischen Ägypten und Palästina geführt hat. Da war's wohl sehr leicht möglich, dass auch David des Lesens und Schreibens kundig gewesen ist. Es fingen die Steine an zu reden.