Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

Le récit autobiographique d'une femme qui s'enfuit du foyer paternel pour vivre libre.Mes 72 heures est le récit d’un événement précis de ma vie, d’une naissance de la durée de 72 heures. Ce récit relate une aventure commencée au moment d’un départ du foyer paternel. C'est plus qu'un départ pour cette femme en naissance, cette aventure représente la rupture avec un système patriarcal très dogmatique. L'écrit de ces quelques lignes a pour ambition d'aider mon corps à se reposer et à arrêter de ruminer ce passé qui le ronge. Il est vrai que je me livre peu dans ce livre. Sans doute que ce corps étouffe des émotions trop fortes et les cache dans ses recoins méconnus. Enfin... Je pense à mon fils, ma source d’inspiration et mon petit soleil. Il est temps pour lui que je lui sois entière. J'espère simplement cesser d’être happée par mes douleurs et qu'ils s’estomperont peu à peu...Découvrez le récit poignant d'une femme au corps meurtri mais qui décide de prendre sa vie en main et de se défaire de la pression paternelle.EXTRAITCela fait quatre mois, le 22 août dernier, j’ai enfin dit NON !!! NON à l’oppression ! NON à la dictature ! NON à une patriarchie oppressante ! NON à plus de vingt-trois ans d’empoisonnement. NON à vingt-trois ans d’emprisonnement dans un modèle de vie que je n’ai pas choisi. NON au plus grand des dogmes du monde ignorant et archaïque, celui où une femme naît comme « la fille de », pour devenir « la femme de » ! Et ne jamais, au grand jamais, être Une femme à part entière.C’était un jeudi que je les avais prononcés, un jeudi où tout était en train de changer. Un jeudi où la femme en moi s’était révélée au monde. Dix jours avant cette naissance, Le père arriva sans prévenir. Nous étions à Girba1, chez ma grand-mère, chez Sa mère. À son habitude, il n’aimait pas passer les vacances en été. Il n’aimait pas trop la chaleur car elle réveillait ses douleurs lombaires. C’était étrange. Sa présence était étrange. Durant ces dix jours, il m’avait traitée comme à son habitude, inexistante et à son service ! Mais plus étrange encore, il exposait son attitude devant tous, alors qu’il ne la montrait jamais. De plus, quelque chose de nouveau se profilait. Il avait les yeux remplis d’une colère incompréhensible. À PROPOS DE L'AUTEURLella Dehcha est un pseudonyme choisi pour protéger une grande famille que j’affectionne. Elle ne peut être entachée par les erreurs d’un seul homme : Le père. « Lella », en tunisien, a deux significations, Princesse ou, dit de manière péjorative, Mademoiselle, que Le père employait seulement quand il me battait. Quant à « Dehcha », c’est une anagramme du nom de famille. Sa construction a révélé deux significations : l’incroyable ou l’essoufflé selon la prononciation du mot.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lella Dehcha

Mes 72 heures

Récit autobiographique

© Lys Bleu Éditions—Lella Dehcha

ISBN : 978-2-37877-773-9

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Remerciements

À ma force…

À mes racines…

À mes amis connus…

À mes amis inconnus…

À ma maman…

À mon fils…

Petites notes :

Toutes les conversations ont été traduites du tunisien. Quelques-unes sont en français, elles seront précisées au fur et à mesure.

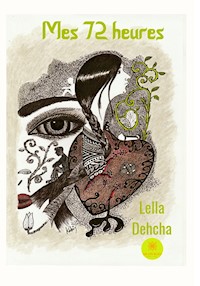

L’œuvre de couverture m’a été généreusement offerte par un artiste roubaisien Hanoune El Kebir, photograveur de profession, mais aussi voyageur, dessinateur et poète, qui nous offre son propre regard et s'exprime à travers ses graphismes et ses dessins. Chaque œuvre qu'il qualifie de poème est toujours le fruit de son imagination en perpétuel mouvement. Ses créations avec force détails (en noir et blanc ou en couleur) dénoncent bien souvent les violences dans le monde et nous interpellent sur la genèse et les mouvements de la vie avec toujours une grande part d'humanité et de pacifisme.

Ce voyage en train me pousse à écrire mais les mots ont du mal à se poser sur cette feuille blanche. Les souvenirs enfouis dans ma mémoire et ce corps meurtri veulent sortir mais ils peinent à y arriver. Mon corps, pauvre de lui, il porte le poids de beaucoup trop d’années de calvaire. Il manifeste l’épuisement de chacun des muscles qui me composent. Chacune de mes cellules est en attente du dénouement. À cet instant précis, j’attends et j’espère encore sourire sans raison. Bêtement. Je suis dans ce train qui m’emmène vers des contrées inconnues pour me trouver. Tout en moi attend que je me trouve. Je Le fuis. Je me perds. Cette fuite me perd. Je m’étouffe, je suffoque mais je dois parler, du moins, je dois écrire. Les battements de mon cœur s’accélèrent à chaque fois que je L’évoque. Les battements de mon cœur s’accentuent à chaque pas pour accomplir mon destin.

J’ai très peur. Très peur. Je me sens tellement faible. Je me sens en mille fragments dispersés dans les quatre coins du monde. Des fragments que je dois rassembler un à un sans en omettre un. Petite brisure par petite brisure pour me rassembler. Me reconstruire. Je le sais au fond de moi que cette quête sera très lente et très rude. Vais-je y arriver à la destination de cette femme en naissance ? Avancer, sans en avoir la capacité. Qu’il est difficile de se mouvoir quand on en a été privé tout au long de sa vie ! Qu’il est difficile d’avancer sans savoir quelle direction prendre ! Pouvons-nous connaître la direction avant d’apprendre à marcher ? Ou, est-ce le fait d’apprendre à marcher qui nous montre la direction à prendre ? Ces questions me tourmentent, me handicapent parfois, me poussent à écrire comme aujourd’hui, ou encore m’incitent à découvrir pourquoi j’ai prononcé ces trois lettres.

Cela fait quatre mois, le 22 août dernier, j’ai enfin dit NON !!! NON à l’oppression ! NON à la dictature ! NON à une patriarchie oppressante ! NON à plus de vingt-trois ans d’empoisonnement. NON à vingt-trois ans d’emprisonnement dans un modèle de vie que je n’ai pas choisi. NON au plus grand des dogmes du monde ignorant et archaïque, celui où une femme naît comme « la fille de », pour devenir « la femme de » ! Et ne jamais, au grand jamais, être Une femme à part entière.

C’était un jeudi que je les avais prononcés, un jeudi où tout était en train de changer. Un jeudi où la femme en moi s’était révélée au monde. Dix jours avant cette naissance, Le père arriva sans prévenir. Nous étions à Girba1, chez ma grand-mère, chez Sa mère. À son habitude, il n’aimait pas passer les vacances en été. Il n’aimait pas trop la chaleur car elle réveillait ses douleurs lombaires. C’était étrange. Sa présence était étrange. Durant ces dix jours, il m’avait traitée comme à son habitude, inexistante et à son service ! Mais plus étrange encore, il exposait son attitude devant tous, alors qu’il ne la montrait jamais. De plus, quelque chose de nouveau se profilait. Il avait les yeux remplis d’une colère incompréhensible. Je passai les dix jours les plus terrifiants de tous ceux que je connus, au plus loin que je me souvienne. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J’avais besoin de comprendre pour supporter cette nouvelle injustice. Encore une ! Pourquoi ? Je ne savais pas. C’était insupportable de ne pas savoir.

Le matin de son arrivée, je rentrais d’une soirée passée avec des amis sur la plage au clair de lune. C’était une nuit inoubliable. La dernière nuit. Entre musique et discussion où nous avions refait le monde. Nous nous étions promis de nous retrouver le lendemain mais dès son arrivée, il me confisqua la voiture que je louais pour les vacances et me demanda de le conduire là où il le souhaitait. J’étais devenue son chauffeur. J’avais eu le temps de me mettre à l’aise dans une robe d’intérieur verte2. Une fois sortie de ma douche, il m’interdit de me changer. J’avais gardé cette robe pendant toute cette longue période des dix jours. Il m’ordonna de prendre en charge l’intendance de la grande maison occupée par trois familles. Il ordonna à tous de ne pas m’aider dans mes corvées. C’était étrange de me traiter devant les autres avec cette violence. Il ne me parlait pas mais m’affligeait quand j’arrivais à son niveau des coups de pieds ou encore des gifles sans raison. Son arrivée était étrange. Je sentais qu’il était là pour régler des comptes. Il était distant avec tous sauf avec sa femme avec qui il faisait des messes basses.

Deux jours après, je fus frappée d’une grande fièvre qui m’immobilisa au lit, j’avais très mal aux oreilles, j’étais fébrile, je n’arrivais plus à tenir debout, mais il ne l’entendait pas de cette oreille. Je devais me lever pour obéir mais je n’y arrivais pas. Ce matin-là, mon corps était très chaud et mes jambes ne me portaient plus. Il fallut l’intervention de ma grand-mère pour qu’il me laisse me reposer pendant quelques heures. J’étais allongée sur un matelas à terre, quand il vint en me lançant que je n’avais que la matinée pour me remettre, toute reconnaissante, je baissai mes yeux en silence. Dans l’après-midi, une de mes amies débarqua. Elle me trouva en train de m’affairer dans la vaisselle, absorbée par ma fatigue avec la fièvre qui était très forte, je ne remarquai pas son arrivée. J’avais tellement mal aux oreilles au point de ne pas discerner les bruits qui m’entouraient. Toute la famille l’accueillit avec chaleur. Sa position sociale imposait cet accueil, elle est la fille d’une députée et du plus grand médecin de Girba. Sans discuter, elle m’emmena consulter auprès de sa mère. Lui ne pouvait rien dire ! Il nous suivit… Sa maman était étonnée de me voir dans cet état de fatigue presque inconsciente. J’avais une angine blanche et une double otite bien avancée à l’oreille droite. Le père nous avait suivies avec ma voiture de location et me récupéra à la sortie de la consultation. Je me rappelle qu’il inventa un mensonge pour justifier mon état, je n’en connais plus les détails, peu importe, mais il balbutiait des formules de politesse à tout va. Je ris intérieurement. Lui, il n’avait de choix que de passer à la pharmacie en face du cabinet médical pour récupérer le traitement, car j’eus de la pénicilline en injection et d’autres antibiotiques puissants. Je me rappelle qu’il se forçait. Il cherchait des excuses de manière théâtrale et confuse et que s’il avait pu, il aurait pris la direction de la maison sans faire de détour pour me battre. Je sentais son regard accusateur. Son regard me disait que je n’avais pas le droit de le mettre face à des situations où Sa puissance était mise à mal ! Mais cette situation me sauva peut-être de la perte de mon audition. Peu importaient les conséquences, je n’avais pas de force pour lui répondre, j’avais simplement baissé les yeux, en m’excusant presque d’avoir laissé mon corps tomber malade.

En rentrant et dans un excès de colère, il décida de quitter l’île. Sa femme lui proposa de me faire prendre la route en s’arrêtant pour visiter les coins de leurs envies. Ma grand-mère s’opposa au départ, car il me fallait une infirmière pour les injections mais sa femme se chargea de me les injecter sous prétexte qu’elle avait eu une formation. Nous prîmes la route à l’aube le lendemain. Malgré mon état, je conduisis pendant plus de cinq heures avant d’arriver à la première destination : Tozeur. Une magnifique destination, les portes d’entrée de la Médina sont majestueuses, l’architecture et les façades sont typiques de cette ville avec ses décorations de petites briques couleur sable. Il passa avec sa petite famille, sa femme, mon demi-frère et une nièce, deux jours à déambuler dans les rues, les oasis et les boutiques touristiques, avant de me demander de faire plus de sept heures de route pour les conduire à El-Haouaria. C’est une sublime ville côtière dans le Cap Bon au nord-est du pays. Encore sauvage par ses paysages et peu accessible ce qui la rend si magique. Il voulait rejoindre sa belle-famille installée pour les vacances dans une petite maison secondaire au bord de l’eau. Je commençais à aller mieux avec le traitement mais j’avais un bourdonnement incessant dans les oreilles. J’espérais qu’avec le temps cela s’estomperait. Arrivée à destination le lendemain, je reçus le même ordre, celui de m’occuper de l’intendance de la maison où logeaient quatre familles cette fois. J’avais encore très mal, j’étais encore faible, mais ce n’était pas son problème. Ce n’était le problème de personne d’ailleurs. Ils allaient à la plage, je rangeais et m’occupais des repas. J’arrivais à profiter de cette absence pour fumer quelques cigarettes et me reposer quelques minutes. C’étaient mes quelques minutes de répit avant le retour des quinze personnes qui occupaient la maison. Quand ils rentraient de la plage, je m’occupais à laver les vêtements de tous et à les étendre pour qu’ils les trouvent secs au prochain départ à la plage. Ils mangeaient, je m’occupais à préparer le thé, les fruits et à ranger la cuisine avec l’arrivée de la nouvelle vaisselle. Lui, il ne m’approchait plus, de plus je l’évitais pour ne plus recevoir des coups. J’étais pleine de traces bleues assez douloureuses. De temps à autre, on me demanda la raison de son mutisme envers moi, je ne savais pas répondre. Je restais circonspecte, car cela durait depuis huit longues journées. Huit longues journées à supporter son humeur massacrante, son comportement incompréhensible. Combien de temps encore ?

Le lendemain matin, les maîtres de la maison avaient reçu une triste nouvelle d’un décès. Nous rentrâmes à Tunis dans la hâte. Je pris la décision de comprendre ce qui se passait, mais il me fallait trouver le bon moment. La route était longue malgré sa centaine de kilomètres, je traversais des villages à travers des chemins sinueux. Je ne pouvais pas déclencher la discussion étant au volant de peur de recevoir des coups et perdre le contrôle de la voiture. Nous mîmes trois heures avant d’arriver à destination. Sans parler. Je m’isolai dans ma chambre afin de reprendre quelques forces. On me laissa faire. On me donna quelques heures de répit. Je les remerciai presque de ce droit si délicieux, je m’étais plongée dans ma bulle et dormis pendant plus de 22 heures.

À mon réveil, sa femme m’ordonna de me préparer pour les accompagner à une réunion de famille chez l’une de ses sœurs. La route dura une vingtaine de minutes. Il n’était pas nécessaire que je prenne le volant. Il s’en chargea. Je me sentais en forme. Pleine d’énergie. Une énergie nouvelle. C’était le moment d’oser. C’était le bon moment. Je n’aurais pas été interrompue. Comme il était au volant, il pourrait maîtriser sa colère et peut-être éviter un coup qui m’assommerait. La voiture est un endroit sécurisant d’une certaine manière. Il conduisait, j’étais à l’arrière et sa femme était à ses côtés pour le calmer s’il venait à s’emporter. Ah ! Naïveté quand tu me prends ! Comment je pouvais avoir confiance dans un environnement aussi malsain ?! Nous étions à un feu de stationnement quand j’interrompis le silence de ce petit espace.

« Pourquoi ?

— Pardon, quoi pourquoi ?

— Oui pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ? »

C’est une question simple composée d’un seul et unique mot « Pourquoi ». Elle peut paraître anodine. Pour moi, elle n’a pas seulement changé ma vie, elle a provoqué ma naissance. Je suis née ce jour-là. Cette question avait bouleversé ma vie et me pousse aujourd’hui à voyager dans un train dont je ne connais pas la direction. Quelle ironie du sort ! Je l’entendais me dire tous les jours ou presque et en français tout en roulant ses « r » : « Je suis ton patriarche et je te mettrai dans le train que je te choisirai et dont je connaîtrai la direction ! ». Il m’arrivait de rire intérieurement quand il lançait cette phrase. Ce roulement de « r » était presque théâtral avec ses gestes de bras pour montrer sa puissance. C’est à se demander s’il n’essayait pas de se convaincre lui-même de sa puissance. Pensait-il vraiment qu’il avait ce pouvoir ?

Il ne répondit pas à mon « pourquoi ». Sa surprise était palpable. Il ne s’y attendait pas. Il n’avait pas cru que j’oserais, ou encore il pensait que j’avais deviné comme à mon habitude. Il est vrai que depuis toujours, j’arrivais souvent à deviner la raison des coups reçus ou encore j’inventais des raisons afin de mieux les supporter. Supporter toutes ces injustices si fortes et si cruelles. Mes poumons s’étaient remplis d’un nouveau souffle à ce moment-là précis. Je m’avançai vers son siège avec la détermination de connaître la raison de tout.

« J’imagine que je mérite certainement ces interdits, ces coups et ces gifles, depuis dix jours, mais je veux juste comprendre : c’est quoi, cette fois ? Pourquoi ? » La voiture s’arrêta d’un coup sec, alors qu’il restait une dizaine de kilomètres à parcourir.

— Quoi ? Je n’ai pas compris ? T’es sûre de vouloir savoir ? »

Je voyais ses sourcils se froncer et ses yeux devenir rouges. Mon cœur battait fort, frôlait la rupture, mais j’étais pleine de mon nouvel oxygène, d’une force que je ne me connaissais pas ou que j’avais perdue avec le temps. Une force naissante. Une belle force. Je m’étais encore avancée pour acquiescer et signifier que je voulais savoir.

« Bon « Lella »3 ! Dis-moi, t’as obtenu ta licence ? »

Quelle question ? Je ne savais pas si je devais rire de lui ou pleurer de joie ! Je ne compris pas en quoi la réussite de mes études l’intéressait. Il n’avait jamais pris aucun de mes bulletins entre ses mains. Pire encore, il utilisait souvent ma scolarité comme monnaie d’échange pour obtenir ce qu’il voulait. Comment cela pouvait-il l’intéresser ? En quoi cela l’intéressait-il ? Alors qu’il était la cause de tout mon désarroi. Je n’arrivais pas à lui répondre. Je me tus. Je me sentis prise par mes souvenirs si douloureux. Mon esprit s’évada aussitôt à se remémorer cette année universitaire si chaotique et si mouvementée. C’était une année particulièrement perturbante, une année où je cherchais par tous les moyens aussi diplomatiques que subtils, comment sortir de son monde, de son gouffre infernal.

Durant l’année de ma licence, l’étau se serrait de plus en plus autour de moi. Je me voyais être promise à un tel et un tel depuis mes dix-huit ans, mais j’arrivais à signifier mes refus par le biais de sa femme. Je trouvais en chacun des prétendants un défaut que lui-même n’accepterait pas en un gendre pour son image d’homme influent et puissant. Son impatience commençait à se faire entendre en me répétant que j’étais devenue une gêne dans son environnement. Que ma présence chez lui était considérée comme un péché. Ses mots étaient crus en tunisien en me disant que je devais partir depuis le premier jour où j’étais devenue pubère. Plus le temps passait et plus je cherchais un moyen, avec mon simple esprit de l’époque et le peu de moyens que j’avais, je m’étais dit qu'il n’y avait que le mariage qui me permettrait de m’en sortir. Me marier signifiait partir vers une autre vie choisie. Je n’entendais pas cette solution comme celle de lier mon destin à celui d’une autre personne. C’est ce que je souhaitais au plus profond de mon être. Je voulais partir. Sans préméditation aucune, je rencontrai un proche de la famille de ma mère. Rapidement, j’avais vu en lui le moyen de me rapprocher d’elle en quelque sorte. Je suis cruelle en avouant cela. Quand je l’avais rencontré, j’avais eu de sincères sentiments, mais je n’arrivais pas à m’abandonner. Je devais me contrôler. Je ne voulais pas, non je refusais de devenir « la femme de ». Ce proche, après trois années de correspondance, avait pris son courage à deux mains pour demander ma main au patriarche en avril 2001. Il fallait être courageux pour oser demander ma main, car il avait lancé la rumeur que ma dot, à elle seule, était très élevée et qu’il serait très pointilleux dans le choix de la personne qui partagerait ma vie. Quelques mois passèrent avant d’entendre sa décision. À ma grande surprise, il accepta sans encombre et sans condition, chose incroyable. Oh non ! J’allais oublier, il consulta sa grande sœur et lui demanda sa permission au préalable, permission qu’elle donna. Il ne pouvait prendre de grandes décisions sans lui en faire part. Il ne savait pas décider sans elle. C’était sa deuxième mère, voire sa mère parfois. Sa parole était sacrée, encore plus sacrée que celle de sa défunte mère. Ce fut sa grande sœur qui se chargea de son éducation quand il avait été privé de sa maman alors qu’il n’était qu’un bébé de trois mois, une longue histoire qui fera de lui cet homme ambivalent, si bon avec les autres et si cruel envers les siens.

Cette décision certes souhaitée et espérée me semblait irréelle, je l’avais accueillie avec méfiance. Je n’arrivais pas à me détendre. C’était étrange qu’il accepte facilement, qu’il puisse accéder à une demande sans m’en faire payer le prix et sans m’en donner les conditions. Il y avait toujours un prix un payer. Quelle que soit la nature de la permission accordée. Me faire violence dans cette situation était le plus dur peut-être. Me faire violence en Lui faisant confiance était encore plus difficile. Mais comme il décidait d’accorder ma main, autant aller au bout de cette décision et enchaîner les étapes qui suivraient. L’une des premières étapes était de partir pour officialiser cette union et m’assurer que l’avenir qui se dessinait n’était pas un nouveau gouffre. Les billets d’avion réservés, nous partions dans la terre qui allait devenir mienne en décembre 2001. Allais-je supporter les dogmes auxquels se soumettent les femmes là-bas ? Je ne savais pas. Mais je savais une chose, j’allais me rapprocher de la femme qui m’enfanta, la femme dont je fus privée depuis mes six ans, sans aucune raison que mon entendement pouvait comprendre.

Les jours et la distance qui me séparaient d’elle se raccourcissaient. Dans une excitation sans pareil, je préparai mes bagages, une tenue pour la première journée, une tenue pour la suivante, une autre pour le premier soir, pour le deuxième et les autres soirs. J’eus la permission de m’acheter de belles tenues. Je sentais qu’il y avait quelque chose qui se profilait, mais je décidai d’ignorer mon pressentiment et d’en profiter. Si je m’écoutais à ce moment-là, j’emportais toute mon armoire. Cela faisait près de huit ans que je n’avais pas revu ma terre en devenir dans son habit d’hiver. Je me vois encore compter les jours et les heures qui me séparèrent de ce vol. Plus que deux jours, c’était long, tellement long. J’étais tellement naïve…

Le lendemain soir, je rentrai de mon job étudiant, j’eus un coup de cœur devant une bijouterie du 13e arrondissement de Paris. Il y avait des libertés que je m’accordais. Elles étaient salvatrices. L’une des libertés était de céder à l’appel des achats coups de cœur. Je me souciais rarement des conséquences de mes achats. Peu importait de toute manière, Le père aurait trouvé une autre raison pour jeter son dévolu sur mon corps. Sans réfléchir, j’entrai et j’achetai un pendentif rond en or blanc orné de petits diamants tout autour d’un point sculpté avec finesse. Je réglai mon achat avec un chèque, je sortis ma pièce d’identité comme justificatif de paiement. En regardant ma montre, je me rendis compte qu’en plus de cet achat impulsif, je risquais de le mettre encore plus en colère si je tardais à rentrer. Je devais me dépêcher. Je n’avais pas le droit d’être en retard. Il se mettait en colère si je l’étais. Mes gestes et mon quotidien consistaient à éviter sa colère comme la peste. Il m’arrivait d’imaginer parfois que la peste était beaucoup plus clémente que lui, au moins j’aurais connu la raison du mal qui me consumait et j’aurais su le moment de la fin du calvaire enduré. Peu importait pour moi toute la colère que je provoquais en lui, mais j’avais besoin de savoir pourquoi. Dans cette bijouterie, j’oubliai ma pièce d’identité sur le comptoir et j’étais sortie en courant, mais le bijoutier, un petit homme gentil et aux traits très délicats, me rattrapa pour me la remettre et me dit : « Prenez le temps de bien ranger votre carte d’identité ». Je m’exécutai sans ronchonner et pressai le pas.

Arrivée à la maison à temps, je posai mon sac dans le salon et j’allai rapidement dans la cuisine pour préparer le repas familial. Une routine devenue un plaisir qui me permettait de m’évader dans mes pensées. En cuisinant, je pensais à ce départ. J’allais revoir ma terre en devenir. Je l’avais connue la première fois petite, juste après leur divorce à mes six ans. J’ai vécu dans cette terre pendant huit ans avant de revenir auprès de Lui à Paris en 1993. J’allais encore revoir cette terre et m’y installer après presque huit ans d’absence. Je sentais une certaine joie. Une étrange joie. La joie de la délivrance. Peut-être. Je ne saurais pas la définir mais je devais la dissimuler. J’avais tellement peur qu’elle me soit enlevée. Je me délectais en silence en prenant toutes les précautions pour la dissimuler et la taire mais je n’arrivais pas à me contenir. Je sentais arriver mon départ à grands pas. Je sentais l’ultime départ…

Plus qu’un jour !

Le lendemain, une journée particulièrement calme se profila, comme pour annoncer une tornade dévastatrice ou encore un tsunami exterminateur. J’avais peur, vraiment peur… Dimanche était la seule journée de la semaine où tous étaient à la maison, je me rappelle que nous nous évitions. Cela me confortait, je ne voulais pas qu’on remarque ma joie. Lui, comme à son accoutumée, était allongé sur son sofa et ne parlait à personne, c’était troublant ! Je m’étais attachée à remplir mes devoirs, le ménage, la cuisine… puis j’avais fini de préparer les bagages. Le départ était pour le lendemain à 14 h 45. Moins de 24 heures me séparaient de ce voyage. Le soir arriva, je me sentis soulagée que la journée se soit passée sans encombre. J’étais dans ma chambre en train de fignoler les derniers détails quand j’entendis retentir un de ses sifflements pour m’appeler. Il était fort et vif. Je les reconnaissais tous. Il les employait selon son humeur, le sifflement colérique, le simple, l’injonctif, le sec, le doux, oui, oui, c’est presque incroyable mais il lui arrivait parfois d’être doux. Il employait tant d’autres tons de sifflements si différents les uns des autres, en privé et en société. Il se souciait peu de l’apparat quand il s’agissait de m’appeler. Je les reconnaissais tous rapidement et presque instinctivement. Je m’en étais habituée depuis mon plus jeune âge. Celui-ci m’avait terrifiée. Mon cœur s’arrêta. Mon sang se glaça. Je sentais monter une peur incontrôlable. Mon corps n’arrivait pas à avancer. Je devais répondre à son appel. Il s’était impatienté et m’avait rappelée en employant le surnom « Baraga ». Ce dernier est une anagramme du mot vache en arabe. Il l’avait inventé spécialement pour moi, l’écrire m’insupporte. À vrai dire, je ne l’avais presque jamais entendu m’appeler par mon prénom. C’était un fait rare, tellement rare que j’en arrivais presque à ne plus m’en souvenir. En classe, on m’appelait par mon nom de famille et à la maison on m’appelait par des sifflements ou des surnoms aussi lourds à porter les uns que les autres. « Baraga » était récurrent. J’ai fini par l’intégrer comme faisant partie de moi dans le sens propre et figuré du terme. Il s’impatienta et me rappela en accentuant sa voix rauque pleine de malice et me demanda de ramener mon sac à main pour vérifier tous les documents nécessaires au voyage. Étrange ?! Obéissante, je pris mon nouveau sac à main. En silence et dans une lenteur due à la peur, je sortis mon portefeuille pour lui montrer que j’avais tout. Il s’impatienta.

« Montre-moi tous les documents ! »

Je n’arrivais pas à parler, je sentais que quelque chose se jouait. Je m’exécutai en sortant les documents un à un et RIEN !!! Oui RIEN !!! Je ne trouvai pas ma carte d’identité !!! Il était 22 h 45, ça tournait, ça bouillonnait, mes larmes jaillirent.

« Je ne comprends pas ???!!! Mais je l’ai rangé dans mon portefeuille à la bijouterie !!!

— Quelle bijouterie !

— Là où…

— Elle s’est acheté un très beau pendentif, répondit sa femme, en plus il est très cher !

— Aïe !! Une gifle me tomba sur les tympans. Je baissai les yeux et je sentis mes veines se vider de plus en plus vite. J’avais perdu le sens de la réalité ! je sentais que je faisais un cauchemar éveillé. Je n’arrivais pas à comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Puis j’entendis ces mots :

— Pas de carte, pas de voyage !

— Pas, pas quoi ? … Je prononçai ces mots lettre par lettre en tunisien. Ils eurent du mal à passer, ma voix s’était étranglée.

— Pas de carte pas de voyage ! » Avec un sourire sournois dessiné sur le coin de ses lèvres.

C’était irréel et comique, je m’étais posé la question, quelques semaines plus tôt, il me donna la permission de prendre un train de mon choix ? Inconsciemment, je voulais croire qu’il pouvait être bon, qu’il pouvait me laisser partir. À vrai dire, je n’avais jamais douté de sa bonté jusqu’au jour où je lui avais dit « NON ». Je rêvais secrètement qu’il était un père vrai et sincère, malgré tout ce que je subissais. J’en arrivais à oublier ses trahisons à mes six, huit, douze ans et dix-sept ans. Qu’est-ce que j’attendais de ce père ? Pourquoi voulais-je croire en sa bonté ? Je ne comprenais pas ce qui jouait. J’avais besoin de comprendre. S’il décidait de ne plus me laisser partir, pourquoi le faisait-il avec tant de haine et de malice ? Je voulais simplement partir, ce n’était pas cela qu’ils souhaitaient sa femme et lui ? Me voir partir ?!! Alors pourquoi ce sourire sournois ?

Dans la hâte, j’avais tenté le tout pour le tout :

« Mais j’ai la photocopie de ma carte… il me coupa sèchement :

— Pas de carte, pas de voyage ». Avec une voix aussi calme que la première fois qui se délectait presque de mon désarroi.