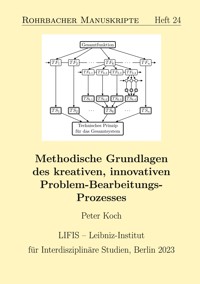

Methodische Grundlagen des kreativen, innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozesses E-Book

Peter Koch

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Serie: Rohrbacher Manuskripte

- Sprache: Deutsch

Viele Innovationstechniken berücksichtigen den schöpferisch-analytischen Teil des Problem-Bearbeitungs-Prozesses, vor allem bei der Problemerkennung und Präzisierung der Aufgabenstellung, nicht hinreichend. Der ganzheitliche, kreative, methodisch und systematisch unterstützte Problem-Bearbeitungs-Prozess hat jedoch eine sehr große Bedeutung für den Erfolg des Innovationsprozesses. Er fördert nicht nur die Innovations-Qualität (Neuheit, Attraktivität), sondern auch nachhaltig die Effizienz der Prozesse. In diesem Heft werden die Erkenntnisse, Ergebnisse und Erfahrungen zu den allgemeingültigen methodischen und systemwissenschaftlichen Grundlagen für eine kreative methodisch-systematische Denk- und Arbeitsweise für den innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozess aus eigener Tätigkeit und den vielfältigen Arbeiten der Fachwelt mit systemwissenschaftlicher Herangehensweise aufbereitet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 139

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1

1 Unter partieller Mitarbeit von Klaus Stanke

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Einführung und Überblick über den Inhalt

Teil 1: Grundlagen des innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozesses

2. Bedeutung, Struktur und Einordnung des Problem-Bearbeitungs-Prozesses

3. Merkmale des Problem-Bearbeitungs-Prozesses

4. Darstellung der allgemeinen Grundstruktur des Problem-Bearbeitungs-Prozesses durch Prozess-Modelle

Teil 2: Grundlagen zu den Prozessabläufen und zur methodisch-systematischen Denk- und Arbeitsweise im innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozess

5. Das allgemeine Prozessmodell für den komplexen Problem-Bearbeitungs-Prozess (Modelltyp 3)

6. Einfluss der Grundsätze und Merkmale des Problem-Lösungs-Prozesses auf den Prozessablauf und das Prozessmodell

7. Modelltyp 2 – Invariante Arbeitsschritte für den Problem-Lösungs-Prozess – ein „Lösungs-Modul“

Literatur

Vorwort

Der Begriff Problem-Bearbeitungs-Prozess soll die Ganzheitlichkeit dieses Prozesses als Bestandteil des kompletten Innovationsprozesses für das Entwickeln neuer, innovativer Lösungen erfassen. Es soll mit dem Begriff Problem-Bearbeitungs-Prozess gezeigt werden, hier geht es nicht nur allein um den Problem-Lösungs-Prozess, sondern auch mit gleicher Bedeutung um den sehr erfolgsentscheidenden Prozess für das Erkennen und Präzisieren des zu lösenden Problems bis hin zur Entwicklung einer neuerungsgerechten, kreativen und präzisierten Aufgabenstellung.

Viele Innovationstechniken berücksichtigen den schöpferisch-analytischen Teil des Problem-Bearbeitungs-Prozesses, vor allem bei der Problemerkennung und Präzisierung der Aufgabenstellung, nicht hinreichend. Der ganzheitliche, kreative, methodisch und systematisch unterstützte Problem-Bearbeitungs-Prozess hat jedoch eine sehr große Bedeutung für den Erfolg des Innovationsprozesses. Er fördert nicht nur die Innovations-Qualität (Neuheit, Attraktivität), sondern auch nachhaltig die Effizienz der Prozesse.

Mit diesem Beitrag wurden die Erkenntnisse, Ergebnisse und Erfahrungen zu den allgemeingültigen methodischen und systemwissenschaftlichen Grundlagen für eine kreative methodisch-systematische Denk- und Arbeitsweise für den innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozess aus eigener Tätigkeit und den vielfältigen Arbeiten der Fachwelt mit systemwissenschaftlicher Herangehensweise aufbereitet. Zur Darstellung der Grundlagen und Erfahrungen wurde zum Teil eine große Breite und Detailliertheit zugelassen, um die Vielfalt, Komplexität, Zusammenhänge, Erfahrungen zu den Wesensmerkmalen des Problem-Bearbeitungs-Prozesses möglichst ganzheitlich zu erfassen.

Dieser auf Grundlagenergebnisse ausgerichtete Beitrag soll nicht als eine neue oder bessere Innovationsmethode verstanden werden, sondern soll als Fundus und Anregung für das Entwickeln einer ganzheitlichen, praktikablen, allgemein anerkannten Innovationsmethode und eines einheitlichen Begriffssystems dienen.

In der ferneren und näheren Vergangenheit wurde eine große Zahl verschiedener und zum Teil im Kern ähnlicher erfindungs-, kreativitäts- und innovationsfördernder Methoden mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Begriffen und Darstellungsformen in den verschiedensten „Schulen“ publiziert. Sie wurden für kreative Projektarbeit, Problemlösungs-Workshops, das Projektmanagement und zum Teil auch in der Lehre und Fortbildung angewendet, vor allem für die Produkt- und Verfahrensentwicklung.

Die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema sind in rund 50-jähriger Arbeit entstanden. Prägend war, zusätzlich zur Haupttätigkeit als Produktentwickler, die Mitwirkung einerseits bei der Entwicklung und andererseits bei der Anwendung der Konstruktionswissenschaften [21, 22, 23, 24, 28] und der Systematischen Heuristik [33, 50] in den 1970er und 1980er Jahren. Dies war verbunden mit einer umfangreichen Anwendung in der Projektarbeit für die Wirtschaft und in der Aus- und Weiterbildung von Produktentwicklern.

Mit diesem Fundus wurden in den 1980er Jahren das Konzept für die Erfinderschulen der Kammer der Technik der DDR entwickelt und erprobt [12] und mit diesen Erfahrungen das Konzept für die Anwendung der kreativen, methodisch-systematischen Arbeitsweise für das Trainingszentrum für wissenschaftlich-technische Kreativität (Kreativitätstrainingsseminare ctc) der Bauakademie der DDR und des Kombinats Carl-Zeiss Jena zu einem attraktiven, auch international genutzten und anerkannten Konzept, weiterentwickelt und für Teilnehmer aus der Wissenschaft und Technik etwa 10 Jahre in Intensivveranstaltungen an Praxisaufgaben angewendet [13, 14].

Die methodisch-systematischen Denk- und Arbeitsweise wurde ab 1990 über 20 Jahre für die Industrie-Projektarbeit und im Consultinggeschäft sehr erfolgreich angewendet. Die Arbeitsweise hat es unter anderem unterstützt, ein Verfahren zur Ermittlung der Technischen Bonität von Unternehmen und Projekten zu entwickeln. All das lässt erkennen, wie wirksam die methodisch-systematische Denk- und Arbeitsweise für die Kreativitätsförderung, vor allem bei Teamarbeit und für Innovationsprozesse, sein kann.

Aktuell wird jedoch deutlich, dass die eigenen Arbeiten zur methodisch-systematischen Denk- und Arbeitsweise und auch die vielfältigen, wertvollen bekannten Methodiken bzw. Kreativitätstechniken mehr oder weniger „Insellösungen“ sind und dass sie in der notwendigen Breite zu selten in Wissenschaft und Technik angewendet werden. Sie werden zu wenig im notwendigen und möglichen Maß gefördert. Anhaltspunkte zur erhöhten Wirksamkeit von fördernden Bedingungen haben die Projekte der Systematischen Heuristik, der Kreativitätstrainingsseminare (ctc) und die Erfinderschulen in sehr eng befristeten Zeitabschnitten erbracht.

Ein Grund für die unzureichende Anwendung sind unter anderem die aktuell bestehende Vielfalt und Zersplitterung des Methodenangebotes mit ihrer vielfältigen Begrifflichkeit, ihrer Strukturierung und zum Teil unzureichenden Ganzheitlichkeit sowie die oft zu wenig geeignete Aufbereitung der Methoden für die Anwender und Auszubildenden.

Es erscheint zur Überwindung dieser Barriere eine Initiative geboten, mit der aus dem breiten Methodenfundus eine allgemein anerkannte, einheitliche „Basismethode“ mit einem anerkannten Begriffssystem in interdisziplinärer Teamarbeit aufbereitet wird, in einer allgemeingültigen, gut lehr- und lernbaren sowie effektiven, praxisgerechten Form. Die im konkreten Fall oft notwendigen und effizienten spezifischen Besonderheiten vieler Methodiken sollen dabei nachvollziehbar bewahrt und transparent zugeordnet werden können.

Für diese Zielsetzung wäre anzustreben, den produktiven Kern aus der übergroßen Fülle und Vielfalt dieses Beitrages und den bekannten Darstellungen zu den Kreativitäts- und Innovationstechniken herauszuarbeiten, um daraus eine effiziente, praktikable, breit anwendbare kreative Innovationsmethode generieren zu können. Dazu gehört im Besonderen auch die Schaffung einer pädagogisch optimalen Aufbereitung für die potentiellen Nutzer. Für die Erfüllung einer solchen Zielsetzung ist sicherlich interdisziplinäre Teamarbeit mit Fachleuten der verschiedenen „Methodik-Schulen“ notwendig, um eine breite Anerkennung und Tragfähigkeit für die Innovationspraxis, die Ausbildung und Fortbildung zu schaffen.

Für diese Initiative wäre es förderlich, wenn als Ausgangspunkt in einem ersten Schritt allgemein anerkannte methodische und systemwissenschaftliche Grundlagen des Problem-Erkennungs-, -Präzisierungs- und -Lösungsprozesses auf Basis einheitlicher Begriffe detailliert erarbeitet werden.

Davon ausgehend kann in einem zweiten Schritt eine allgemeingültige, ganzheitliche, vereinfachte, praktikable und allgemein anerkannte kreative Innovations-Methodik erarbeitet werden, in der die sehr umfangreichen Grundlagenerkenntnisse und Erfahrungen für eine kreative, methodisch-systematische Denk- und Arbeitsweise im Problem-Bearbeitungs-Prozess knapp, überschaubar und praxisgerecht verdichtet genutzt werden. Sie könnte so auch den Rahmen für modifizierte, aufgabenklassenspezifische Methodenangebote bieten. Dieser Schritt und Anspruch ist allerdings eine erhebliche Herausforderung und erfordert eine die kreativen „Schulen“ übergreifende, interdisziplinäre Teamarbeit.

Die Ergebnisse und Erfahrungen zu den Grundlagen in diesem Heft resultieren aus der Auswertung der Literatur, den eigenen Arbeiten und nicht zuletzt aus der intensiven Zusammenarbeit mit Fachkollegen in den letzten 50 Jahren. Allen beteiligten Fachkollegen gilt an dieser Stelle verbindlicher Dank.

Hervorzuheben sind beispielhaft Fachkollegen der verschiedensten Fachgebiete: Prof. Johannes Müller (Philosophie, Methodologie, Konstruktionswissenschaften), Prof. Hermann Hagedorn (Konstruktionslehre, Maschinenbau), Prof. Friedrich Hansen und Mitarbeiter (Konstruktionswissenschaften und MAKON-Team), Prof. Volker Heyse (Verhaltens- und Denkpsychologie, soziale Kreativität) und das Team des Kreativitätstrainingszentrums der Bauakademie, Dr. Klaus Henning Busch (Maschinenbau, Pädagogik, Innovationsmethodik), Prof. Werner Heinrich (Feingerätetechnik, Konstruktionstechnik, Vorsitzender des KdT-Fachausschusses Konstruktion der DDR), Prof. Jochen Hennig (Verarbeitungsmaschinenbau, Konstruktionstechnik) .

In die Ergebnisse dieses Heftes sind durch intensive Diskussionen mit Prof. Klaus Stanke (Betriebswirtschaft, Kreativitätstechniken) wertvolle Hinweise eingeflossen, die zur Weiterentwicklung beigetragen haben.

Herrn Prof. Hans-Gert Gräbe (LIFIS) gilt der Dank für die förderliche Textbearbeitung und die anspruchsvolle Bildgestaltung.

Mit dem vorliegenden Heft zu den allgemeinen Grundlagen des kreativen, innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozesses soll die Diskussion mit den Fachkollegen angeregt werden. Dieser Beitrag kann darüber hinaus auch Anregung sein für Gestalter von Innovationsmethoden, Hochschullehrer, die die methodische Arbeitsweise in ihr Ausbildungskonzept integrieren, Moderatoren von Problem-Bearbeitungs-Prozessen und bedingt auch für methodisch motivierte Anwender, die sich für eine methodisch-systematische Arbeitsweise interessieren.

Dessau, im Juni 2023

Peter Koch

1. Einführung und Überblick über den Inhalt

1.1. Gegenstand und Zielsetzung des Beitrags

Mit dem Begriff „Problem-Bearbeitungs-Prozess“ soll die Ganzheitlichkeit der Prozesse erfasst werden:

sowohl der

Problemanalyse

zur Problemerkennung und -Präzisierung,

als auch der

Problemlösung

mit der kreativen Ideenfindung, der Lösungsgenerierung und dem Erkennen und Ausarbeiten der günstigsten Lösung.

Die Zielsetzung dieses Beitrags besteht darin, durch eine ganzheitliche, allgemeingültige Aufbereitung und Darstellung der kreativen, methodischen Grundlagen des Problem-Bearbeitungs-Prozesses zur zukünftigen Weiterentwicklung der Erfindungs-, Konstruktions- und Innovations-Methodiken für die Innovationspraxis, Lehre und Fortbildung beizutragen.

In diesem Sinne sind die vorgestellten Ergebnisse nicht als eine weitere Innovations-Methodik ausgeprägt bzw. zu verstehen, sondern es stehen, ausgehend von dem umfangreichen Fundus, die Grundlagen und ihre Anwendung für den innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozess, seine Merkmale, die ganzheitlichen Zusammenhänge sowie die methodischen Regeln und Erfahrungen im Mittelpunkt.

Die Grundlagen beziehen sich vor allem auf folgende Punkte:

Den

Problem-Bearbeitungs-Prozess

mit seinen Grundlagen als kreativen Bestandteil des Innovationsprozesses allgemeingültig und ganzheitlich darzustellen.

Die allgemeingültige methodische Grundstruktur des Problem-Bearbeitungs-Prozesses durch Prozess-Modelle zu den typischen Abläufen und seine methodischen Grundsätze und Merkmale, typischen Arbeitsschritte, die Regeln für eine methodischsystematische Denk- und Arbeitsweise sowie die für die kreative Lösungsfindung wichtigen heuristischen Methoden, innovativen Prinzipien und Regeln darzustellen.

Die Allgemeingültigkeit der Grundlagen für alle schöpferischen Systementwicklungsprozesse sichtbar zu machen und davon ausgehend an Hand der bedeutenden, komplexen Aufgabenklasse

Problem-Bearbeitungs-Prozess für die Entwicklung innovativer technischer Systeme

die Prozessabläufe, Gesetzmäßigkeiten und Arbeitsweisen konkreter, detaillierter und modifizierend in den Mittelpunkt zu stellen.

Einen ausgewogenen Ansatz zwischen

Allgemeingültigkeit, Detailliertheit und Konkretisierung

für die Darstellung ableiten zu können.

Mit den methodischen Grundlagen einen Impuls und Beitrag zur Weiterentwicklung einer ganzheitlichen, praxisgerechten Innovations-Methodik auch für komplexe Problem Situationen zu leisten.

1.2. Status zur Darstellung und Nutzung der bekannten Grundlagen

Die dargestellten Grundlagen des Problem-Bearbeitungs-Prozesses beruhen sowohl auf den Erkenntnissen der 1980er und 1990er Jahre als auch auf neueren Ergebnissen. Sie wurden in den letzten 40 Jahren nachhaltig bestätigt durch ihre vielfältige, erfolgreiche Anwendung in konkreten, innovativen F/E-Projekten in Unternehmen der Wirtschaft sowie in den Erfinderschulen [8, 11, 12, 42], den ctc-Kreativitäts-Trainings-Seminaren [13, 14], den WOIS-Aktivitäten [30] und bei ihrer Anwendung in der Hochschul- und Fortbildung [28].

Ihre Anwendung war ebenso in nichttechnischen Projekten erfolgreich.

Durch ihre Anwendung für die Praxis und Lehre konnten die Grundlagen weiterentwickelt und verallgemeinert werden. In den letzten drei Jahrzehnten wurden die verschiedenen methodischen Konzepte für die Problemlösung zur Entwicklung von Neuerungen und Erfindungen für technische Sachverhalte weiterentwickelt als Erfindungs-, Konstruktions- oder Systementwicklungs-Methoden, [1, 29, 36, 47, 49, 51, 52, 56]. Das Literaturverzeichnis enthält nur eine kleine Auswahl der dazu verfügbaren Quellen.

Noch nicht schlüssig und hinreichend sind mit diesem Beitrag die aktuellen Ergebnisse zu TRIZ erfasst und integriert. Es ist sicherlich eine lohnende Aufgabe, den in diesem Beitrag dargestellten Stand und die methodischen Grundlagen der Konstruktionswissenschaft mit neueren TRIZ-Ergebnissen zu einer Innovationsmethodik mit einer neuen Qualität zusammenzuführen.

Die Anwendung der bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis und Lehre erfolgte, gemessen an der objektiven Notwendigkeit für die Förderung von Innovationen, für die Effizienzsteigerung in F/E-Prozessen und dem potenziellen Nutzen, nur punktuell und viel zu selten, obwohl die bestehende methodische Substanz ausreichend für alle Problemstellungen ist.

Neue Impulse für eine umfassendere und effektivere Anwendung der bekannten Erkenntnisse, Methodiken und Erfahrungen sind deshalb notwendig.

1.3. Wirkungen, die durch die Nutzung der Grundlagen erreichbar sind

Die gewonnenen Anwendungserfahrungen der Grundlagen in der Praxis zeigen:

Die

allgemeingültigen Grundlagen

bieten in Form eines ganzheitlichen Prozess-Modells eine

einheitliche Basis

für die Entwicklung

aufgabenklassenspezifischer Methodiken

für die kreative Entwicklung innovativer technischer und nichttechnischer Systeme. Das gilt trotz der vielfältigen und spezifischen Problemstellungen, die in der Innovationspraxis auftreten.

Ein

ganzheitliches Modell

des Problem-Bearbeitungs-Prozesses führt den Nutzer

gezielt, schrittweise und methodisch-systematisch zum unmittelbaren, schöpferischen Lösungsschritt hin -

durch das Erkennen des Problems, das Entwickeln einer neuerungsgerechten, präzisierten Aufgabenstellung und des Lösungsweges. Es unterstützt damit vor allem eine treffende Problemerkennung, das Arbeiten mit einer präzisierten Problem- und Aufgabenstellung, die methodisch-systematische und intuitive Lösungsfindung, das planvolle Vorgehen im Prozess und das Erkennen und Lösen neuer Teil-Probleme sowie deren kreative Synthese zur Gesamtlösung bis hin zur Verifikation der Problemlösung.

Durch die

bewusste Nutzung geeigneter Prozess-Modelle und Wesensmerkmale

des Problem-Bearbeitungs-Prozesses kann

die Wirkung

der bekannten Erfindungs- und Konstruktions-Methodiken sowie der heuristischen Methoden und innovativen Prinzipien in der Praxis, Lehre und Fortbildung wesentlich erhöht werden.

Die

Qualität der Ergebnisse und die Effizienz

des Problem-Bearbeitungs-Prozesses sowie die Wirkung der bekannten Erfindungsund Konstruktionsmethoden, der heuristischen Methoden und der methodisch-systematischen Denk- und Arbeitsweise kann durch die

Beherrschung

und bewusste Nutzung der Grundlagen in der Praxis und Lehre wesentlich gesteigert werden.

Durch eine

unzureichende Nutzung der methodischen Grundlagen

werden große Potenziale für das Generieren attraktiver innovativer Problemlösungen verschenkt. Das gilt besonders für komplexe Problemstellungen, die in interdisziplinärer Teamarbeit gelöst werden sollten.

1.4. Ausblick auf den Inhalt des Heftes

Der Inhalt des Heftes besteht aus zwei Teilen mit folgenden Schwerpunkten

Teil I: Grundlagen des innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozesses

Definition des innovativen Problem-Bearbeitungs-Prozesses:

Für die Definition des Problem-Bearbeitungs-Prozesses werden in den Kapiteln 2 und 3 diskutiert:

Die Bedeutung und Struktur des Problem-Bearbeitungs-Prozesses sowie seine Einordnung in den Innovationsprozess,

die Prozessart, sein Wesen, die Komponenten, das methodische Wirksystem und die relevanten Übergänge im Problem-Bearbeitungs-Prozess,

Einflussfaktoren auf die Prozessabläufe, Bestandteile der Grundlagen des Problem-Bearbeitungs-Prozesses und

die möglichen Effekte, die durch die bewusste Anwendung der methodischen Grundlagen erreichbar sind.

Ansatz für die Modellbildung:

Für einen ausgewogenen Ansatz zwischen Allgemeingültigkeit, Detailliertheit und Konkretisierung werden in Kapitel 4 drei ausgewählte Modell-Typen vorgestellt.

Modell-Typ 1 ist allgemeingültig für den Problem-Bearbeitungs-Prozess und abstrakt dargestellt. Er stellt die Einordnung in den Innovationsprozess, drei Prozess-Stufen des Problem-Bearbeitungs-Prozesses mit typischen Arbeitsschritten (Bild 1) sowie drei methodisch relevante Übergänge im Problem-Bearbeitungs-Prozess dar (Bild 3).

Modell-Typ 2 ist allgemeingültig und detailliert (Bilder 15, 23 und 24) und wird durch Zwischenergebnisse konkretisiert. Dieser Modell-Typ 2 gilt für den Problem-Lösungs-Prozess mit extrahierten bzw. gut begrenzten Problemstellungen und Widersprüchen. Mit ihm kann auch zusammen mit den Prozess-Stufen 1 und 2 des Modell-Typs 3 (Abschnitte 5.1 und 5.2) der ganzheitliche Problem-Bearbeitungs-Prozess allgemeingültig, detailliert und konkret abgebildet werden. Er hat den Charakter eines invarianten „Problem-Lösungs-Moduls der im Kapitel 7 genauer beschrieben wird.

Dieser invariante Problemlösungsmodul ist vielfältig und universell nutzbar in den Prozess-Phasen und Entwicklungs-Stufen des Problem-Lösungs-Prozesses (Bilder 4 und 14), für erkannte „Sekundärprobleme“ in tieferen Ebenen des Problem-Lösungs-Prozesses und für notwendige Problemlösungen in den Prozess-Stufen 4 bis 7 des Innovationsprozesses (Bild 1).

Modell-Typ 3 ist allgemeingültig, detailliert und relativ konkret für den ganzheitlichen Problem-Bearbeitungs-Prozess. Seine lineare, serielle Darstellung abstrahiert allerdings von der Komplexität, Kompliziertheit, der Art des Gegenstandes (z.B. den verschiedenen F/E-Bereichen), vom Informationsstand an seinem Ausgangspunkt, den möglichen Modifikationen (z.B. Vorgriffe, Schleifen, Auslassungen, Parallelität, Wiederholungen der Ablaufes) usw. Er ist demnach nur „Leitlinie“. Die Gestaltung des konkreten Prozesses erfordert die Beachtung der im Kapitel 6 dargestellten Wesensmerkmale. Seine Darstellung gilt begrifflich für die Entwicklung von innovativen technischen Problem-Lösungen. Er hat Bedeutung vor allem für komplexe Problemstellungen (Bilder 4, 14 und 20). Durch Spezifikation kann er auf Grund der Analogie auch für andere Aufgabenklassen genutzt werden.

Teil II: Grundlagen zu den Prozessabläufen und zur methodisch-systematischen Denk-und Arbeitsweise im Problem-Bearbeitungs-Prozess

Ein erster Schwerpunkt von Teil II ist auf das Prozess-Modell vom Typ 3 gerichtet.

Dieses Prozess-Modell wird in den Abschnitten 5.1 bis 5.3 durch Prozess-Stufen, Phasen, Entwicklungsstufen, Arbeitsschritte und typische Zwischenergebnisse strukturiert und durch die Darstellung der Inhalte und methodischen Regeln für eine methodischsystematische Denk- und Arbeitsweise sowie durch Hinweise zur Nutzung von innovativen Prinzipien, Katalogen und heuristischen Methoden untersetzt.

Die Prozessabläufe für die Prozess-Stufen 1 und 2 sind für alle Aufgabenklassen und Systementwicklungen allgemeingültig.

Auf folgende Schwerpunkte wird eingegangen:

Prozess-Stufe 1 – Problemermittlung und Aufgabenfindung

in Abschnitt 5.1: Gegenstand sind die Problemerkennung, die Ermittlung des Soll- und Ist-Zustandes, das Herausarbeiten und die Analyse der Widersprüche und Hindernisse, das Erarbeiten des Problemkerns, das Abheben von eventuell erkannten ersten Lösungsorientierungen und das Ableiten der innovativen Aufgabenstellung.

Prozess-Stufe 2 – Problemaufbereitung und Aufgabenpräzisierung

in Abschnitt 5.2: Die Schwerpunkte dieser Stufe sind das Prüfen der gegebenen Aufgabenstellung auf Zweckmäßigkeit, die Präzisierung der Zielsetzung und des Anforderungsprofils, die Ist-Stand-Analyse, das Erkennen, Analysieren und Präzisieren der Defekte, Widersprüche, die Ableitung von Teilaufgabenstellungen sowie die Entwicklung des Lösungsweges und das Abheben der schon gewonnenen Informationen zur Suchfrage für den Lösungsprozess durch geeignete Abstraktion.

Prozess-Stufe 3 – Problem-Lösungs-Prozess

in Abschnitt 5.3: Er gilt unmittelbar durch die gewählten Begriffe für die Entwicklung technischer Systeme. Die methodischen Grundsätze sind jedoch auch auf andere Aufgaben-Klassen zur Systementwicklung übertragbar.

Behandelt werden in Abschnitt 5.3 die Abläufe und methodischen Regeln

der

Orientierungs-, Konzentrations- und Abstraktions-Phase,

in der die Suchfrage als Ausgangspunkt der Lösungsfindung abschließend erarbeitet wird,

der

Prinzip-Findungs- und Bewertungs-Phase,

in der durch kreatives, methodisch-systematisches Arbeiten und Intuition die innovativen Lösungs-Prinzipien generiert werden und die priorisierte Idee bzw. das Lösungskonzept durch Bewertung identifiziert wird,

der

Gestaltungs-, Quantifizierungs- und Detaillierungs-Phase,

in der die vollständig detaillierte, quantifizierte, alle Anforderungen erfüllende Problemlösung erarbeitet und dokumentiert wird,

und der

Verifikations- und Optimierungs-Phase,

mit der die nachhaltige Eignung der Problemlösung unter praxisgerechten Bedingungen optimiert und nachgewiesen wird.

In allen Phasen werden oft neue Probleme als Sekundärprobleme erkannt. Der für deren Lösung erforderliche Prozess erfolgt ebenso nach den methodischen Grundsätzen des Problem-Bearbeitungs-Prozesses.

Die mit Modell-Typ 3 vorwiegend „linear“ dargestellte Prozessstruktur bildet den fallspezifischen Prozess-Ablauf für konkrete Problemsituationen nur bedingt ab. Das Vorgehen in konkreten Prozessabläufen ist geprägt durch Vorgriffe, Auslassungen, Sprünge, Schleifen, Rückkopplungen, quasi paralleles Arbeiten und das Arbeiten in verschiedenen Hierarchieebenen nach dem Zerlegungs-, Konkretisierungs- und Kompositions-Prinzip. Teilschritte können situationsabhängig ausgelassen werden. Hierzu ist eine gründliche Auseinandersetzung mit den Merkmalen des Problem-Lösungs-Prozesses (Kapitel 6) hilfreich.

Der zweite Schwerpunkt von Teil II behandelt den Einfluss der methodischen-systemwissenschaftlichen Grundsätze und Merkmale auf den Problem-Lösungs-Prozess.

Die Merkmale sind sehr wichtig für die Strategiebildung und das konkrete Vorgehen. Ihre Wirkungen auf die Prozessabläufe und die