Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Abrapalabra Editorial

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

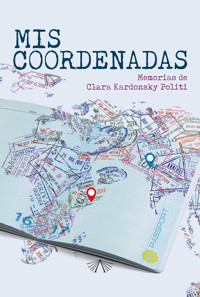

Para obtener las coordenadas de un lugar, se pueden utilizar mapas y rutas. Y así, alcanzar las ubicaciones exactas. Clara Kardonsky Politi utilizó sus propias coordenadas para escribir este libro: sus recuerdos. Así, nos hace un repaso de lo vivido, transitado y también lo hallado en sus viajes, a su regreso después de varios años de migrante. Mis coordenadas se transforma así en un viaje no sólo geográfico, sino también por las madrigueras de su memoria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mis coordenadas

Memorias de Clara Kardonsky Politi

Politi, Clara

En trámite

Coordinación:

Michela Baldi

Diseño, maquetado y producción:

Helena Maso

Imagen de portada:

ShutterStock

Edición y revisión de texto:

Helena González

Primera edición: mayo 2023

Abrapalabra Editorial

Manuel Ugarte 1509, CP 1428 - Buenos Aires

E-mail: [email protected]

www.abrapalabraeditorial.com

ISBN: XX

Hecho el depósito que indica la ley 11.723

Impreso en Argentina

Registro de Obra Inédita

No Musical Legajo No: RL-2022-124881873-

APN-DNDA#MJ

Agradecimientos

A mi hijo Daniel, que siempre me animó y me ayudó en las investigaciones iniciales, acompañándome en el primer viaje a Domínguez, cuando decidí escribir el libro, y en el último, para la celebración del centenario del pueblo.

A mi hijo Yonatan y mi nuera Gabriela, por su apoyo.

A mis hermanos por ayudarme con sus relatos a reconstruir parte de la historia.

A Maurice Politi, por los 35 años de vida compartidos.

A Malena y Mia, por existir.

A Osvaldo Quiroga, director del Museo y archivo nacional de las Colonias Judías del centro de Entre Ríos, quien con sus historias me animó a conocer el pasado de mis antepasados.

A Emil Lewimger, quien me indicó cómo buscar en las redes información sobre la llegada de los primeros judíos a las Américas

A mis primos Kardonsky, a quienes bombardeé con preguntas sobre mis abuelos, a los que ellos conocieron mejor que yo.

A mi hermana Bety, que varias veces buscó en Entre Ríos informaciones para mí.

A la gente de Hernandarias.

A María Laura Gabas, directora del Instituto Privado Hernandarias y a Pochi Roig por enviarme el libro que escribió sobre el pueblo.

A Clarisse Goldberg, con quien comencé a escribir el libro en portugués.

A Adela Stoppel, mi psicóloga, por sus sabios consejos durante los tres años que demoró el proceso.

A Mara Laporte por la paciencia y el cariño con el que trabajó conmigo.

A Pablo Ferraro por proponerme hacer el diseño del libro.

Presentación

En noviembre de 2019, a mis 68 años, viajé con mi hijo Daniel a Paraná para visitar a mis hermanos y decidimos pasar por Domínguez, la ciudad donde nací. Esta vuelta a mis orígenes despertó en mí la necesidad de escribir mi historia. Un relato que me gustaría legar a mis descendientes: la información sobre sus ancestros y mis recuerdos, siempre atravesados por la historia de mi generación, la defensa de los derechos humanos y las luchas sociales.

Creo en el concepto de “memoria genética”. Una de las ideas clave de la Psicología del inconsciente, de Carl Jung, publicado en 1912, fue la del “inconsciente colectivo”, según la cual los seres humanos heredamos saberes y sentimientos de nuestros antepasados así como del entorno social en el que vivimos. Estudios recientes en esta área han demostrado que, si bien los genes participan en rasgos importantes de nuestra identidad, la influencia de los factores ambientales, incluida la educación recibida desde una edad temprana y el entorno cultural, resultan fundamentales en la estructuración del comportamiento humano.

Mi/nuestra historia comienza con la llegada a América de inmigrantes judíos de Europa del Este a finales del siglo XIX y principios del XX. Somos descendientes de los que llegaron a la Argentina buscando la “tierra de libertad”.

Desde Argentina a Israel, Brasil, Perú, México, Kenia, hasta volver a Argentina e instalarme en Brasil, donde vivo desde 2006, yo también tuve que migrar muchas veces.

Hoy trabajo en proyectos con inmigrantes en São Paulo. Participo de sus historias, conozco sus necesidades, sus problemas con el idioma, incluso cuando la mayoría viene de países vecinos, donde se habla español, lengua que comparte su origen con el portugués. Veo sus dificultades para comprender y comunicar las necesidades básicas de su vida cotidiana. Pero también conozco su determinación de construir una nueva vida en un nuevo lugar. Puedo imaginar lo que mis antepasados pasaron para poder adaptarse a una realidad tan diferente a la conocida.

Mi nombre es Clara Kardonsky Politi y con todos estos recuerdos comienzo a relatar mi historia.

El origen

Sabemos de dónde venimos: los recuerdos del mundo exterior pueblan nuestros sueños y nuestra vigilia, y nos damos cuenta con estupor de que no hemos olvidado nada [...]. Pero a dónde vamos no lo sabemos.

primo levi

Somos memoria. Lo somos en tanto sujetos históricos, en devenir constante entre un origen más o menos cierto y un destino siempre incierto hacia el que indefectiblemente vamos. Somos el testimonio viviente de nuestra propia historia y todo el tiempo, de alguna manera, estamos recordando algo: la memoria es un proceso de creación constante. Jamás neutral, siempre emotiva y cargada de intenciones. Hacer memoria implica la acción de recordar, en el sentido más hondo de su etimología latina recordare y la conjunción de eseprefijo re- (de nuevo) y el elemento cordare, derivación de cor, cordis, (corazón). Porque recordar es también el acto de volver a pasar por el corazón las experiencias. Y en ese gesto sensible pero también intencional del ejercicio del recuerdo van apareciendo imágenes, relatos, voces, sentires y sensaciones que suponen un recorte de lo que fuimos y somos. Cada vez que recordamos, seleccionamos y es así como mientras miramos al pasado invariablemente se nos van desplegando preguntas: ¿qué es lo que queremos ver y de qué imagen preferimos apartar la mirada?, ¿cuáles son los intereses que avivan el recuerdo?, ¿qué elegimos transmitir, de qué modo y por qué? En la respuesta a estas preguntas va encontrando la memoria el lugar desde donde empezar a construir su relato, y es entonces cuando el recordar se vuelve un acto político.

Existe un “deber de memoria” y también, en términos de Ricoeur, un “trabajo de rememoración” que abre una distancia con respecto al pasado que a la vez lo acerca permitiéndole tomar otras formas. Somos recuerdo y testimonio y es en el acto de transformar en relato la memoria, que historia y memoria comienzan a abrazarse en una relación dialéctica. Retrospección e introspección, subjetividad y verdad: en esa danza de pulsiones vitales nos vamos revisitando en el relato. Y en la enunciación del relato que somos, construimos y reconstruimos nuestra historia.

En noviembre de 2019 mi hermana Bety Kardonsky organizó una fiesta en su casa de Paraná, a 600 km de Buenos Aires, para celebrar su 60 cumpleaños. Mi hijo menor, Daniel, que vive en Argentina, y yo, acordamos ir a la fiesta. Y decidimos hacerlo por el camino que pasa por las antiguas colonias judías, específicamente por la región de Villa Domínguez, donde nací.

Dos días estuvimos allí. Dos días en los que me fui reencontrando con los orígenes de mi historia. En el primero recorrimos Basabilbaso, la ciudad donde nació mi madre, Cecilia Sadigursky, y en cuyo cementerio judío están enterrados sus abuelos. El segundo día estuvimos en Villa Domínguez, donde nacimos mi padre, Naum Kardonsky, mi hermano Mario, mi hermana Juana y yo.

El origen de lo que soy hay que rastrearlo en Europa del Este. Desde allí emigraron mis abuelos maternos y paternos huyendo de la persecución que sufrieron los judíos a manos del zar Alejandro III. Mi abuelo paterno, Moisés Kardonsky, nacido en la última década del siglo XIX, llegó de Besarabia a un terreno en San Gregorio, a 15 km de Villa Domínguez, con su esposa, mi abuela, Dora Kafeisider, cinco años menor que él, que probablemente procedía de la zona austrohúngara. En cuanto a mis abuelos maternos –Jaime Sadigursky y Luisa Krupnik, esta última nacida en 1903, cuando despuntaba el nuevo siglo– llegaron a Argentina desde Besarabia en 1910, mi abuela todavía niña. Los cuatro fueron parte de los más de dos millones de judíos perseguidos por más de tres años durante el reinado de Alejandro III por oleadas sangrientas de progroms1 que arrasaron varias ciudades del imperio. La peor de estas masacres, justamente, se desencadenaría entre 1903 y 1906 en la zona de Chisinau, Besarabia, dirigida por sacerdotes bajo el lema “Matad a los judíos”. La prensa de la época da cuenta de la brutalidad. El periódico The New York Times describió en su momento una de estas bestiales arremetidas antisemitas, la del día siguiente de la Pascua rusa de 1903, como una masacre generalizada, en la que cientos de judíos fueron tomados por sorpresa y acribillados por la turba frenética bajo la connivencia de las autoridades. A la puesta de sol de ese día de Pascua, las calles acabaron repletas de cadáveres y heridos, adultos y niños. “Las escenas de horror de esta matanza”–narraba el periódico neoyorkino– estaban más allá de cualquier descripción, “peor de lo que la censura permitiría publicar”.

Desde allí huyeron mis abuelos, y aquí serían luego parte de la comunidad judía que contribuyó al desarrollo cultural y político de la Argentina. No se trataba únicamente de una huida; era, también, y, sobre todo, la búsqueda de la libertad en su dimensión humana y política. Muchos de los partidos políticos que se formaron en el país después de 1912 estarían integrados por inmigrantes de Europa, principalmente socialistas y anarquistas, quienes trajeron las ideas de las luchas sociales de sus países de origen. Pero eso fue después.

Mientras visitaba Villa Domínguez, escuchando estas historias de los inmigrantes rusos, imaginaba y me conmovía pensar en esas escenas de todas estas personas, de mis propios antepasados llegando con su ropa de invierno a una zona subtropical, sin entender una palabra del idioma de las personas que los recibirían ni de quienes trabajarían con ellos.

En una experiencia de inmersión cultural de supervivencia, y de convivencia de pasados e historias en la construcción de una historia conjunta, los dos bandos tuvieron que aprender el idioma del otro: los nativos aprendieron yiddish y los “gauchos judíos”, español. El paisaje, la comida, todo era diferente. Alguna vez me contaron que mis abuelos, como tantos compatriotas que los acompañaban en su llegada a estas tierras, habían quedado impresionados con el mate. Pero también con varias enfermedades que desconocían. Y con la miseria. No conozco muchos detalles de su historia, mis padres tampoco la conocieron. Lo que deduzco o imagino viene de lo que investigué con mis hermanos, sobrinos y primos. Y a través de los libros, relatos de otros y algunas muestras y exposiciones.

Toda historia es a la vez muchas historias. Como muñecas rusas, encastradas unas en otras, la historia de mis abuelos y la de muchos otros judíos de su época en diferentes regiones del mundo y en especial en Argentina, está indefectiblemente enlazada con la del barón von Hirsch.

Moritz von Hirsch auf Gereuth fue un empresario, banquero y filántropo judeo-alemán nacido en Múnich en 1831. Miembro de una familia de banqueros, es considerado el mayor filántropo judío de todos los tiempos. Convencido de la necesidad de sacar a los judíos de la pobreza y la ignorancia a través de programas de educación e inmigración, tras la muerte de su único hijo, Lucien, a los 31 años, decidió dedicar la mayor parte de su fortuna a ayudar a los judíos de Europa del Este. Luego, con el crecimiento del antisemitismo en toda Europa, el barón estableció un programa de emigración para instalar colonias agrícolas en América del Sur. Así, en 1891 creó la Asociación de Colonización Judía (JCA en inglés, en yiddish ICA), para facilitar la inmigración de judíos de Rusia, Ucrania, Polonia, Lituania y Besarabia dirigida a colonias agrícolas, principalmente en Argentina, pero también en Brasil y Uruguay.

La idea de von Hirsch consistía en entregar tierras y recursos materiales indispensables para que los inmigrantes pudieran trabajar y producir como agricultores; cuando era necesario, incluso financiaba sus viajes. El programa era filantrópico, pero no paternalista. Con el producto de ese trabajo los colonos devolverían el dinero a la JCA y se convertirían en propietarios del terreno en un plazo de 20 años, tiempo durante el cual tendrían que seguir viviendo en el lugar. Pero, ¿por qué Argentina? Aquí es donde se encastra otra historia de azares, causas y consecuencias.

El 14 de agosto de 1889 arribó a Buenos Aires el vapor Weser, que contaba entre sus 1.200 pasajeros con 820 judíos rusos, número equivalente a la mitad de la población judía de la Argentina. Apenas desembarcados se enteraron de algo que los dejó sin aire: los terrenos que habían adquirido no estaban disponibles, ya que en el transcurso del largo viaje transoceánico que los traería a estos parajes, el precio de la tierra había subido a más del doble. Fue entonces cuando el rabino de la pequeña comunidad judía de Buenos Aires, Henry Joseph, los contactó con Pedro Palacios, poseedor de extensas tierras en la provincia de Santa Fe, quien se ofreció a colonizarlos en tierras de su propiedad. La propuesta fue aceptada de manera que a finales de ese mismo agosto se firmaron los boletos de compra-venta y a los pocos días los inmigrantes estafados iniciaron el viaje hacia las nuevas tierras. Sin embargo, la travesía fue desoladora: las familias fueron alojadas en vagones de carga estacionados al borde de la línea férrea, donde inútilmente esperaron que se les trasladara a sus campos y se les entregaran animales y elementos de trabajo, tal como había sido pactado.

Esta situación de miseria llegó al conocimiento de las autoridades nacionales, quienes dieron al Comisario General de Inmigración orden de averiguar las causas que habían producido la difícil situación de los inmigrantes. Surge aquí la figura de Wilhelm Loewenthal, médico rumano egresado de la Universidad de Berlín, quien había sido contratado en París por el gobierno argentino para una misión científica, y a quien se solicitó que se ocupara también de los inmigrantes del Weser. Allí, en París, Loewenthal expuso por escrito al Gran Rabino Zadoc-Kahn un proyecto de colonización agrícola de familias judías en la Argentina, el cual habría de beneficiar en primer término a los colonos de Palacios. El proyecto sugería la constitución de una Sociedad Colonizadora y detallaba la superficie de tierra a asignar a cada grupo familiar, así como la forma de capitalización y reintegros. El cálculo era simple: con 1 millón de francos sería factible colonizar anualmente a no menos de 100 familias, unas mil personas. Y aquí es donde los destinos de dos hombres se cruzan y la acción y el azar harían el resto. Loewenthal hizo sus cálculos y concluyó en la conveniencia de disponer de unos 50 millones de francos para poder llegar en un corto plazo a 5 mil familias; entonces recordó que unos años atrás el barón von Hirsch había intentado invertir precisamente esa cifra en la creación de escuelas técnicas y agrícolas en el Pale of Settlement2. Inmediatamente pensó en él para financiar su proyecto. El resto es historia: von Hirsch se interesó en el proyecto y en enero de 1890 dio su aprobación. Nacía así en la Argentina la vasta tarea filantrópica de von Hirsch. Una experiencia social, de inmigración, trabajo, educación y colonización sin precedentes. Fue así como el encuentro de esos dos hombres comenzaba a definir el destino de otros tantos. Von Hirsch comenzaría a exceder en la acción los sueños más ambiciosos de Loewenthal. Casi un gesto de justicia poética para los inmigrantes desolados del vapor Weser.

El proyecto migratorio estaba en marcha y la logística empezaba a funcionar con urgencia y precisión. Todo comenzaba con los comités de reclutamiento, que se encargaban de reunir grupos de 300 a 700 personas en algún puerto europeo y los llevaban a Argentina, donde se registraban como agricultores. La mayoría, sin embargo, no sabía cómo manejar la tierra, ya que los judíos en Europa del Este tenían prohibido dedicarse a las tareas agrícolas.

El contexto político de la época ponía en estado de ebullición los procesos de distribución territorial. En 1879, Julio Roca, general y futuro presidente de Argentina, había iniciado la Conquista del Desierto, una guerra contra los aborígenes, obligándolos a abandonar los campos y migrar a la Patagonia. Esto abrió espacio para la colonización y la consolidación, como en toda América Latina, de una lógica de expansión capitalista, como consecuencia del extraordinario crecimiento de la economía terrateniente de exportación, en función de los intereses de la burguesía agroindustrial y de las necesidades de las grandes potencias industriales. A esto se sumó el inédito proceso de inmigración europea en Argentina, acompañado de una etapa de expansión de la economía nacional.

El país fue concentrando así su actividad económica con la producción de carne ovina y bovina, como también de cuero, lana y granos, sobre todo trigo, maíz y lino en la región pampeana, centrada en la ciudad portuaria de Buenos Aires. Estos productos abastecían principalmente el mercado británico, a cambio de importaciones de manufacturas industriales. Así fue como la economía argentina, en la mayoría de sus actividades logísticas como bancos, ferrocarriles, frigoríficos, navieras, etc., estuvo regida por el imperialismo británico. Luego llegarían Perón y la nacionalización de ferrocarriles y energéticas. Después llegaría el imperialismo de Estados Unidos.

Pero volvamos a mis abuelos. Ellos, como miles de judíos rusos que contaron con el apoyo del barón von Hirsch, llegaron a estas tierras gracias a la JCA, cargando sus vidas y sus escasas pertenencias en algunas bolsas y baúles. Dos o tres meses de barco y un viaje definitorio: tedioso y doloroso en la mirada de lo que se dejó atrás, temeroso y esperanzador en un futuro que se abría siempre incierto. Dos o tres meses de congoja e instinto de supervivencia hasta arribar, por fin, al puerto de Buenos Aires. Y desde allí mis abuelos, sus baúles y sus ilusiones en un último tramo en barcazas hasta Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Luego andando hasta la estación de tren y finalmente el desembarco, en la Estación Domínguez que mi hijo Daniel y yo, más de un siglo después, visitamos. Allí esperaban las carretas para llevar a los hombres a sus terrenos para construir el pozo de agua y el rancho y regresar, a los 15 días, a recoger a sus mujeres y sus niños, alojados en esos primeros días de su experiencia de inmigrantes en los galpones de la estación del ferrocarril.

La logística, que no era ni más ni menos que el destino de cientos de familias construyendo sus propios proyectos vitales en el marco de un proyecto migratorio, comenzaba a funcionar a fuerza de cuerpos, convicción y puesta en juego de un sinfín de emociones. Pero la prematura muerte del barón von Hirsch, apenas un año después de la creación de la JCA, dio vuelta radicalmente a las cosas. La asociación quedó en manos de los administradores, cuyo único interés era cobrar el dinero prestado por la JCA, por lo que comenzaron a amenazar con quitar las tierras a las familias que no alcanzaban a pagar sus cuotas. Los colonos judíos empezaron a sentirse presionados por todos lados. Por los que les vendían las semillas, por los que compraban sus productos, por los que trabajaban para ellos y, por supuesto, por los cobradores de préstamos.

De todo esto, y de la tragedia que supone la desesperación, me enteré en mi visita a Domínguez en 2019, en ocasión de la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Sobre todo, a partir de mi visita al cementerio de Basabilbaso. La vida y la muerte, la celebración y el duelo como partes ineludibles de la vida.

Nos trasladamos mi hijo Daniel y yo con una guía que nos mostró las viejas sinagogas fuera de la ciudad; también el cementerio. Durante la visita, la guía nos iba contando historias y anécdotas. Por ejemplo, la historia de los cobradores que desaparecían misteriosamente después de pasar por las casas de los colonos deudores. Golpeaban las puertas de las familias que no podían pagar sus cuotas y en ese gesto último parecía tragárselos –literalmente– la tierra. Entre la leyenda y el testimonio verídico, entre el rumor y el secreto a voces, siempre se contó en la zona que los cobradores eran asesinados y enterrados por los colonos, acuciados en su desesperación de deudores incobrables. Lo cierto es que, más allá de la fábula o el verosímil, varios de estos cobradores de la JCA desaparecieron por esos tiempos y nunca se volvió a saber de ellos, entre el silencio de terror y la complicidad de las familias colonas. La miseria es tierra fértil para la herejía, a veces la legitima desde lo más profundo de lo humano aunque también en la hondura de lo humano el gesto hereje escandalice: la otra cara de la miseria y la herejía también la conocí en esa visita al cementerio de Basabilbaso.

Cuando los colonos morían y no tenían cómo comprar un cajón, eran enterrados en latas, en una suerte de tambores donde se almacenaban los insecticidas con los que se, en esos tiempos, combatía la plaga de langostas. Así, como si el ciclo de la vida se cerrara con toda la crueldad simbólica de la miseria, las personas pobres eran devueltas tras su muerte a la posición fetal, acomodadas hechas un ovillo dentro de las latas de veneno. Para la religión judía, que antiguamente enterraba a sus muertos incluso sin cajón en la tierra del último rezo, trasladando al roce directo del cuerpo y el humus la creencia de que “de la tierra venimos y a la tierra volvemos”, esta práctica de entierro en latas resulta particularmente cruel. El ritual ancestral diezmado, igual que diezma la plaga de langostas. Cuerpos enlatados que no pueden volver a la tierra.

Las historias de esos colonos y esas tierras entrelazan relatos bravos de vida y de muerte, de desesperación y barbarie. Como la de esa tumba enorme que llama la atención de cualquier visitante del cementerio de Basabilbaso y que encierra otra historia terrible. La de una familia –padre, madre y sus seis hijos– degollados por los peones una noche mientras estaban sentados a la mesa en plena cena familiar de viernes. De nuevo acá la tragedia dentro de la tragedia, la brutalidad de una muerte violenta y sus consecuencias en el ritual del entierro. La tumba grande de la familia Arcusín, que fue también la excepción de la regla: los entierros judíos siempre son individuales, los entierros comunitarios son una práctica contraria a la religión. En el caso de los Arcusín, como se trató de una tragedia familiar, los rabinos concedieron una autorización excepcional para que fueran enterrados todos juntos. La tumba grande del cementerio de Basabilbaso, los cobradores desaparecidos, los pobres enterrados en latas. El conflicto social y la miseria humana más allá de la tumba y la muerte.

El redentor sería de nuevo un hombre, Miguel Sajaroff, un agrónomo que llegó a la región con una propuesta que luego resultaría clave tanto en el devenir de su historia como en su desarrollo económico y político: el proyecto de cooperativismo. Sajaroff, sin duda un maestro de las políticas cooperativistas –no solo por su idealismo y su extensa y consecuente militancia en el movimiento sino también por su sólida autoridad en la praxis– arribó y comenzó su obra a comienzos del siglo en un campo absolutamente fértil en lo social, como fértil es la pampa en sus tierras siempre fecundas para el cultivo. Había nacido en el pueblo de Mariúpol, sobre el mar Azov, en tierras ucranianas del imperio ruso. Llegó a tierras argentinas en busca de la paz y el sosiego de las pampas, pero pronto se involucró en la realidad comunitaria. Prácticamente recién llegado se abocó a explicar a los inmigrantes que, trabajando juntos, comprando y vendiendo juntos, era más probable que obtuvieran un mejor trato. Los fue convenciendo de que el buen agricultor no solo debía cultivar bien su chacra, mantenerla libre de malezas y emplear buenas simientes, sino también debía aprender a defender el fruto de su esfuerzo y dignificarlo. Así, el 21 de noviembre de 1904 fundó en Villa Domínguez, una de las primeras cooperativas agrícola de América Latina, con el nombre de Fondo Comunal.

Las primeras reuniones de los por entonces 377 socios de la novel cooperativa agrícola concluían siempre ya entrada la noche. Los animaba el fervor y la energía convincente de Sajaroff, que les hacía olvidar por completo la dureza del camino de vuelta a sus hogares, muchos a largas distancias que debían cubrir en unos carros vetustos tirados por yuntas de bueyes. Las arengas del apasionado cooperativista ucraniano eran de una retórica fascinante, y los transportaba mucho más allá de su carretas y bueyes, a un mundo comunitario ideal del que ellos serían forjadores. Esos debates luego serían cátedra que continuaría durante largos años hasta volverse una tradición en la región: no faltaba tema o problemática que no fuera discutido en profundidad, con el norte siempre puesto en la necesidad de aunar esfuerzos y de la práctica colectiva para resolver la problemática común y potenciar los proyectos de las familias de manera comunitaria. La base era siempre la construcción colectiva en el más puro sentido político del término: no se trataba de ninguna empresa jurídicamente organizada, simplemente fue un grupo de colonos que compartía vecindad y sueños sembrando las simientes de la organización colectiva, igual que se siembra el campo, desde el más genuino sentido de la responsabilidad y la conciencia de clase. Serían luego los hijos de estos colonos, justamente, quienes desde esos ideales comunitarios participarían en la creación del Partido Socialista Argentino.

Poco a poco, la vida en Villa Domínguez comenzó a girar en torno a la cooperativa. El pueblo tenía una sinagoga, un hospital y una escuela. También una biblioteca, lugar donde se centrarían las conversaciones culturales y políticas. Semejante efervescencia cultural implicó también un diálogo entre lenguas. El idioma que se hablaba era el yiddish, los libros escolares tenían textos en yiddish y español, y los niños estaban alfabetizados en ambos idiomas.

La comunidad crecía y también crecían las familias. Esas familias a cuyo encuentro, de alguna manera, también fui en este viaje. Al encuentro de mi propia familia, que es mi propia historia.

Al encuentro de mis abuelos paternos, Moisés y Dora, que tuvieron nueve hijos: Gregorio, Ana, Rosa, Sofía, Naum (mi padre), León, Juan, David y Eva. Todos ellos nacieron y estudiaron en la escuela de Villa Domínguez. Solían contar los hijos que Moisés no era agricultor y no sabía cómo trabajar la tierra. Él pescaba y sembraba poco, lo suficiente para alimentar a la familia. Moisés murió, según me narró mi padre, pescando en los ríos. Murió de reumatismo, del corazón o alguna dolencia de esas, producto de vivir en el agua. Falleció muy joven, a los 51 años, en Buenos Aires, después de permanecer internado en el Hospital Israelita durante más de un año. Mi abuela se mudó a Basabilbaso, donde vivió y se volvió a casar en segundas nupcias. En este pueblo vivía Ana, su hija mayor.

Como suele suceder en estos casos, la mayoría de los hermanos siendo aún jóvenes, se trasladaron a grandes ciudades, como Rosario y Buenos Aires. El único que quedó en San Gregorio fue Naum, mi padre.

Al encuentro, también, de mis abuelos maternos, Jaime y Luisa, los dos muy pobres; ninguno de ellos, tampoco, sabía trabajar la tierra. Mi abuelo era vendedor ambulante, vendía y compraba cosas en la calle. En Basabilbaso tuvieron tres hijos: Cecilia (“Nena”, mi madre), Rebeca y Samuel (Mike). Yo siempre tuve mucho contacto con mi abuelo materno, ya que él siempre estuvo muy cerca de mi madre. Mi abuela materna, incluso, llegó a vivir un tiempo con nosotros, mis hijos la conocieron. Jaime y Luisa se separaron. Mi abuelo nunca legalizó sus documentos, eso recién se descubrió cuando murió y la familia se encontró con la noticia de que no había documentos para enterrarlo. No se supo cómo durante todo ese tiempo trabajó, cómo tuvo una casa,. Lo cierto es que falleció con más de 80 años y tuvo la oportunidad de conocer a sus bisnietas, Maisa y Virginia, las hijas de mi hermano, y a mis propios hijos, sus bisnietos Yonatan y Daniel.

Y en este viaje a contracorriente hacia mis antepasados, el encuentro entre mi madre y mi padre precisamente en una celebración, ya sabemos que la vida es también lo que sucede entre funerales y festejos. Mi madre vivía en Victoria, a más de 200 km de Villa Domínguez, cuando regresó a Basabilbaso para una boda. Así conoció a Naum Kardonsky, mi padre. Se casaron en 1947 en Villa Domínguez y se fueron a vivir a San Gregorio, donde nacimos mi hermano Mario y yo; él en 1949, yo dos años después, en 1951. Juana nació en Villa Domínguez en 1956 y Bety en 1959, en Hernandarias.

En la visita a Villa Domínguez con mi hijo, buceando el origen del origen, decidí ir al hospital donde estaba la maternidad en la que nací. Y allí, de nuevo, la sorpresa. En la maternidad hay un “Libro de oro de los nacimientos”, documento donde se anotaba a los recién nacidos antes de pasar por el Registro Civil. En ese libro está mi nombre y también el de mi hermano. En realidad no, no es mi nombre el que allí figura. En el libro de oro, junto a mi fecha real de nacimiento figura el nombre de Susana Kardonsky. Aparentemente, en mi origen yo fui Susana, y mi padre en una distracción o en una decisión absolutamente premeditada de camino al libro del Registro Civil, me cambió el nombre por Clara. Clara era el nombre de Clara Bischoffsheim, quien a los 22 años se convirtió en la esposa del barón von Hirsh, una mujer muy activa en tareas filantrópicas, que trabajó a la par de su marido y fue la responsable, directa e indirecta, de la fundación por parte de von Hirsch de Colonia Clara, luego renombrada Villa Domínguez. La tierra de las Claras. La abuela de mi madre se llamaba Clara. Yo misma, Susana y luego para siempre Clara, y la duda de si el origen de Susana no habrá sido una hermana de mi madre, muerta a los 4 años y enterrada en el cementerio de Basabilvaso. Tal vez mi efímero Susana tenga que ver con que mi madre había sido la mayor de los hijos, entonces la primera nieta llevaría el nombre de la hermana muerta, pero no tengo ya a quién preguntarle. Si no es así, no nací.

Volver a los lugares de la infancia es, de alguna manera, la vuelta al útero que cobija, un regreso imposible al paraíso perdido. Ahí estaba yo, pasando las hojas del Libro de oro de los nacimientos, visitando la casa donde viví mis primeros cinco años de vida. Estaba lleno de niños cuando llegué, tal como había estado lleno de niños más de medio siglo atrás. Me acordé mucho de la entrada. Tenía dos dormitorios, uno de ellos lo compartía con mi hermano, una sala, un baño, un patio con conejos y gallinas. La cocina con estufa de gas era el centro de fuego y calor familiar, donde pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo. Cierro los ojos y creo ver todavía a mi madre paseando por la casa embarazada de mi hermana, yendo del jardín a la huerta. Y mi padre, ¡mi padre! Nunca sabré por qué, pero el recuerdo más fuerte, la imagen más vívida que conservo de esa época es la de mi padre afeitándose frente al pequeño espejo del baño.

En casa hablábamos español entre nosotros y, con el abuelo, un poco de yiddish. Cuando teníamos visitas de alemanes mi padre hablaba una mezcla de yiddish y alemán, pero con nosotros sólo hablaba español. Vivimos allí, en la casa de los conejos y las gallinas, entre el yiddish, el español y el alemán hasta mis cinco años. Nos fuimos por un motivo contundente: mi padre se cansó de trabajar en el campo. La gota que rebalsó el vaso había sido la compra de un toro que costó muy caro y, antes de que pudiera registrarlo como semental, murió. “¡Se acabó!”, dijo mi padre, y se fue a buscar algo que hacer. Vendió la tierra, nos mudamos a Hernandarias, a orillas del río Paraná, y se puso a trabajar en el comercio. Esa ya es otra historia, pero hay otro recuerdo sin embargo que guardo de manera muy nítida de estos tiempos y que tiene a mi padre como protagonista. El recuerdo de los viajes que me hacía acompañarlo junto con una amiga, de Domínguez a San Gregorio. Íbamos al campo con él en un sulky3 tirado por caballos malhumorados. Siempre nos hacía cantar Merceditas, todo el camino Domínguez-San Gregorio las dos cantando:

Qué dulce encanto tienen

tus recuerdos, Merceditas

aromada florecita

amor mío de una vez.

La conocí en el campo

allá muy lejos una tarde

donde crecen los trigales

provincia de Santa Fe.

A esa niña, a mi amiga la del dueto en el sulky, la encontré también en mi viaje de 2019. “Sí, yo sé quién sos vos”, me dijo. Ella es la que abre la puerta de la sinagoga cuando vienen los visitantes; nunca salió de Domínguez. Es la historia viva del pueblo, la que nunca regresó porque nunca se fue. Por supuesto, ella también se llama Clara.

Volver. Regresar o jamás poder hacerlo del todo. La vida, la muerte, las celebraciones y los rituales. El viaje de vuelta a casa cuando una ya es otra y es otra la casa. Cuando también puede volverse otra en ocasiones la historia, diferente a la historia que alguna vez nos contaron.

Enlazar otros relatos en la urdimbre de nuestra propia voz es también un modo de tender la propia subjetividad hacia los otros. Así, la memoria se reconstruye cuando se la visita y desde ahí el pasado se reelabora e ilumina.

En este viaje testimonial hacia mi propia historia, mi deseo es reponer, en la reconstrucción de mi memoria personal, una parte del tejido de la memoria colectiva. Y encontrar en la indagación del recuerdo el lugar donde abreva el presente y se abre camino el futuro.

Mudanzas

Mudan los tiempos y las voluntades; se muda el ser, se muda la confianza; el mundo se compone de mudanza.

luís de camões

Si el cambio es la única cosa inmutable, puedo decir que mi vida comenzó a transitar su esencia y su espíritu nómade muy pronto. En 1956 nos mudamos a Hernandarias. De lo rural a lo urbano a lo largo del río Paraná. De agricultor a comerciante de ropa y telas, mi padre.