Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

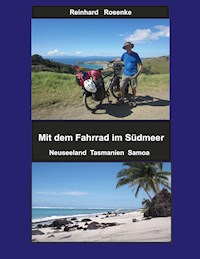

Buchtitel: Mit dem Fahrrad im Südmeer. Untertitel: Neuseeland Tasmanien Samoa Autor: Reinhard Rosenke. Kurzbeschreibung: Reinhard Rosenke gehört mittlerweile zum alten, aber nicht zum rostigen Eisen (Jahrgang 1940). Da ihn weder körperliche noch geistige Gebrechen behindern, bricht er immer wieder gern auf, am liebsten von der Berliner Gartentür aus. So auch diesmal: sein erstes Ziel ist Rotterdam. Dort besteigt er ein Containerschiff, mit dem er um die halbe Welt zu den Antipoden fährt. Denn nach seinen Radfernreisen nach Norden und Osten - zum Nordkap und nach Wolgograd (einst Stalingrad) zieht es ihn diesmal nach Süden. Er durchradelt Neuseelands Nord- und Südinsel und erreicht auf Stewart Island seinen südlichsten Punkt. Anschließend umrundet er Tasmanien und zum Abschluß die beiden Hauptinseln Samoas. Dort besucht er das Grab des Schriftstellers Robert Louis Stevenson ("Die Schatzinsel").

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Abreise per Rad

Abschiedsritual

Berlin - Rotterdam, November 2011

Schiffsreise

Ahoi MS Matisse

Über den Atlantik

Stippvisiten in New York und Savannah

In der Karibik

Unfall

Durch den Panama-Kanal

Weihnachten an Bord

Über den Äquator

James Cook

Zwei Tage auf Tahiti

Kurs West

Noumea - NeuKaledonien

Kurzbesuch in Australien

Die letzten Tage auf See

Neuseeland

In Tauranga beginnt meine Neuseeland-Reise

Eingewöhnungsphase an der Mercury Bay

Zum Cape Colville

Bei Sonne und Regen am Kap

Zum Vulkangebiet von Rotorua

Die Hölle ist nicht weit in Rotorua

Lake Taupo - der größte See Neuseelands

Die Desert Road schafft mich

Tolle Frauen

Eindrücke in Wellington

Zur Südinsel

Fragwürdige Verlockung

An der Westküste

Zwischen Meer und Alpen

Jade, Gletscher, Alpenflüsse

Auf dem Gletscher

From coast to coast

In Haast

Durch die Südalpen

Auf der Hochebene

Stewart Island

Auf der Scenic Route

Dunedin

Dieser Gegenwind!

Christchurch

Streß am Airport - schlimmer als Gegenwind

Bye Bye Neuseeland

Tasmanien

In Tasmaniens Hauptstadt

Ich bin in Australien

Tasmanische Tierwelt

Der

Tasmanian Devil

An der Nordküste

Zum Dach von Tasmanien

Winterliche Osterzeit

Abwärts, abwärts, immer abwärts

Auf Samoa

Von Hobart in die Südsee

Kolonialpolitik

Meine Zeit in Apia

Zu Besuch bei Robert Louis Stevenson

Upolu

Zu Gast

Das Leben am Strand

Auf nach Savai‘i!

Ein Kirchenstaat

Jane’s Fales

Erschwerte Küstenfahrt

Auf Wiedersehen Samoa - Tofa Samoa

Abreise per Rad

Abschiedsritual

Nicht zum ersten Mal greift meine liebe Nachbarin Hertha vor einer meiner langen Radreisen in die Tasten ihres Akkordeons. Über acht Jahrzehnte konnten ihren Rücken nicht verbiegen, aber das Hantieren mit dem großen Instrument erfordert erhebliche Kraft. Es ist schon dunkel draußen, wir sitzen im Treppenhaus. Ich lockte mit meiner Mundharmonika auch die übrigen Hausbewohner hinauf vor meine Tür. „Trink’ ma noch’n Tröpken“ hieß das Locklied, und die „Tröpken“ steh’n bereit. Schnell sind alle in Stimmung. Hertha heizt uns mit schmissigen Melodien ein, und aus voller Kehle schmettern wir unsere Lieder. Nach einer Stunde beenden die Abschiedsakkorde den lauten Spuk. Mein Rad steht für den morgigen Start zur Reise nach Neuseeland wie ein Packesel in der Garage. Ein halbes Jahr wird wohl vergehen, bis ich mich zurückmelde.

Berlin - Rotterdam, November 2011

Berlin Rotterdam

Ich will mich auf den „Europäischen Radwanderweg Nr. 1“ begeben, der vom russischen St. Petersburg bis zur holländischen Stadt Arnhem führt. Es herrscht typisches Novemberwetter, da muss ich mich nicht über Nässe, Kälte und Nebel wundern. Als ich nach 110 Kilometern in Wittenberg/Elbe ankomme, leuchten schon die Straßenlaternen. Am zweiten Tag durchradele ich den berühmten, 1796-1802 angelegten Wörlitzer Park. Die zu dieser Jahreszeit kahlen Silhouetten uralter Bäume sind beeindruckend.

In einem gemütlichen Köthener Hotelzimmer erlebe ich eine geruhsame Nacht. Später stelle ich fest, dass die zum Trocknen über die Heizung gehängte neue, gelbe Wetterjacke an vielen Stellen von schwarzem Öl durchdrungen ist, das sich nicht mehr entfernen lässt. Und was meine morgendliche Bitte betrifft, einige Ansichtskarten für mich in einen Briefkasten zu werfen, muss die Wirtin Post und Müll verwechselt haben, wie sich später herausstellt.

Bei Temperaturen um 0 Grad und blauem Himmel geht’s weiter. Der R1 schlängelt sich durch herrliche parkähnliche Landschaften. Kurze Kontakte mit Anhaltiner Bürgern zeugen von Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit. Staßfurt, Ballenstedt, Gernrode - willkommen im Harz! Bis Thale muss ich im Auf und Ab der Steigungen schon ganz schön schwitzen. Ich übernachte nicht im Hotel zehn Pfund aus Th. Fontanes Roman Celine, wo die tragisch endende Liebesgeschichte zwischen der schönen, unglücklichen Celine und dem weltmännischen Herrn von Gordon-Leslie ihren Anfang nahm.

Der Morgen beginnt mit einer Bergauffahrt nach Blankenburg. Aber verdammt, was ist das? Die Hauptstraße geht in eine „Kraftfahrzeugstraße“ - sprich: Autobahn - über! Ich muss mir einen anderen Weg nach Wernigerode suchen. In einem Waldstück, wo ich meine nassgeschwitzten Sachen wechsele, stolpert ein rotnasiger Mann mit seiner Ziege vorbei, die er an der Leine führt wie einen Hund. „Wenn Sie täglich die Milch Ihrer Ziege trinken, werden Sie 100 Jahre alt“, sage ich. „Aber nicht in diesem Land“, kommt es unfreundlich zurück.

Bei den langen Bergauffahrten hinter Wernigerode bin ich bald schweißnass. Leider sind die schnellen Abfahrten auch nicht das Wahre, denn der eiskalte Fahrtwind unterkühlt nun den nassen Rücken. Den erhofften Wärmeausgleich kann mir sogar ein Café in Goslar nicht bieten. Fröstelnd breche ich schnell wieder auf. Die Weiterfahrt nach Seesen müsste laut Karte problemlos sein. Inzwischen nicht mehr, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Derselbe Ärger wie in Wernigerode! Ich muss mich seitlich in die Büsche schlagen, finde einen holperigen Ackerweg, durchquere ein Waldstück. Wo bleibt der R1? Erst auf den letzten Kilometern meldet er sich zurück.

Alte Landstraßen, die nicht mehr gebraucht werden, neue Autostraßen, die für mich tabu sind, Feldwege, die im Nichts enden - so starte ich in den neuen Tag. Nebel und Reif verleihen der Landschaft im knappen Sonnenlicht eine märchenhafte Schönheit. Mein Thermometer zeigt minus zwei Grad.

Ich fahre „über die Dörfer“ nach Bad Gandersheim. R1, wo bist du? Andere Radwanderwege übernehmen mich. Hinter Einbeck keuche ich auf steilen Forstwegen hinauf in den Solling. Mein Atem hängt als Wolke in der Luft. Irgendwo dort unten fließt die Weser. Ich setzte alles auf eine Karte, vertraue mich dem treuen Rad an und sause über Wurzeln, Steine, Äste, Rindenhaufen eine Rüttelpiste bergab. Heil landen Ross und Reiter im Wesertal. Weiter stromauf: Stadtoldendorf, Bevern, Holzminden. Auf Höxter zu belohnen mich die letzten 13 Kilometer entlang dem Weserstrom für die hinter mir liegenden Anstrengungen.

Früh losfahren, heißt meine Devise. Noch ist es dunkel. Mir fehlt der Appetit, um das gute Frühstück zu genießen. Die Eisglätte schimmert auf der Fahrbahn - Vorsicht! In den Talmulden des Teutoburger Waldes liegt weißer Nebel. Kahle Apfelbäume schmücken die Landstraße mit rotwangigen und goldenen Früchten. In Detmold bin ich schon reichlich früh. Hier lasse ich mich von dem Gedanken an Erholung, an eine warme Dusche und gutes Essen zum frühen Bleiben verführen.

Der weitere westliche Kurs bleibt bergig, aber vor Gütersloh weitet sich das Münsterland. Bis Harsewinkel geht’s, wenn auch bei Frost, gemütlich und waagerecht. Münsters Altstadt erreiche ich tags darauf schon zur Mittagszeit. Die großen Weihnachtsmärkte überziehen das gesamte Zentrum. Pausenlos speien an diesem Freitag Reisebusse ihre kauflustige Ladung aus. Um mir eine Hollandkarte zu kaufen, mache ich mich, ohne Rad und Gepäck, auf den Weg. Bald habe ich, was ich brauche. Nun zurück zum Rad! Ja - das ist leichter gedacht als getan! Wo hatte ich es hingestellt? Meine Erinnerung wird in die Irre geführt. Ecken, Häuser und Sichtachsen verschwimmen im Weihnachtsmarkttrubel. Mit Anflügen von Panik finde ich mein Rad erst, als ich die Altstadt systematisch absuche. Und habe dabei über eine Stunde verloren.

Das Wasserschloss der Dichterin Anette von Droste Hülshoff (1797-1848) erlebe ich im Nieselregen. Am Abend legt man mir in einem Restaurant meinen „Sinnspruch des Tages“ auf den Teller. Er lautet zweisprachig: „Gelassenheit ist zur Zeit Ihre Stärke - Your strength at the moment is calmness“. Ha, ha, ha - siehe der Albtraum von Münster…

Zur Abwechslung sind die Temperaturen auf 6 Grad gestiegen, mir ist fast wohlig. Dafür setzt starker Gegenwind ein, vor dem mich in der flachen, kahlen Landschaft kein Wald schützt. Im Hotel von Stadtlohn fragt mich abends ein zehnjähriger Junge: „Sie sind aus Berlin?“ Der Berlin-Wimpel am Rad hat es ihm verraten. - „Ja.“ - „O toll, da möchte ich gerne mal hin, was es dort alles für wilde Tiere gibt! Wildschweine, Waschbären, Füchse, Adler, Eulen - hab ich neulich alles im Fernsehen gesehen.“ Recht hat er - Berlin ist immer eine Reise wert!

Mit Müsli, Obst und einem Brötchen im Bauch leitet mich der R1 ins Land der Radfahrer. Am Ijssel-Fluss fahre ich bei Regen und stürmischem Gegenwind gen Südwest. Um 15 Uhr habe ich im holländischen Arnhem ein freundliches Hotel gefunden.

Die Weiterfahrt erfolgt bei Windstille, Frost und blauem Himmel. Wunderbare Radwege und deutliche Ausschilderungen machen mein Fahren sehr entspannt. Dem Waal, einem Hauptarm des Rheins, folge ich viele Kilometer auf dem Deich. In der Nähe fand im September 1944 die große Luftlande-Operation der Alliierten statt. Davon zeugen verschiedene Denkmäler. Mit älteren, netten Herren kann ich hie und da ein wenig auf englisch oder deutsch plaudern, auch über die schlimme Vergangenheit.

Die Stadt Gorinchem raubt mir die letzten Kraftreserven bei der Suche nach einem Hotelzimmer. Vielen Vorschlägen folgen genau so vielen Absagen. Erst nachdem ich noch einmal durch die ganze Stadt geschickt werde, klappt es. Dafür bleche ich 90 Euro für Übernachtung und Frühstück.

“Echtes Holland“ mit Mühlen, romantischen Schiffen auf dem Rheinarm Lek, Deichfahrt, die Ansammlung von tausend Fahrrädern an einer Schule - so nähere ich mich der Großstadt Rotterdam, wider Erwarten ohne Probleme. Ehe es mir bewusst ist, bin ich schon mitten im Zentrum, unterquere im Maas-Fahrradtunnel den Fluss, orientiere mich im Stadtteil Schiedam und habe schnell das Seemannsheim gefunden, in dem ich ein Zimmer bestellt hatte. Die Lage ist großartig - direkt am Ufer der Maas. Im großen Saal wird gefrühstückt und abends das Dinner entgegengenommen. Die dunkelhäutigen Kellnerinnen haben ihre Wurzeln ganz sicher in den ehemaligen holländischen Kolonien Hinterindiens. Ihr perfektes Holländisch will mir auf den ersten Blick gar nicht zum Aussehen passen.

Zweimal verschiebt sich der Ankunftstermin meines Containerfrachters MS Matisse. So muss ich länger bleiben als mir lieb ist. Allerdings hält man’s hier gut aus. Der breite Maas-Strom mit seinem Schiffsverkehr, der alte Seglerhafen mit den Schiffsveteranen gleich nebenan, die Uferpromenade, wo der russische Zar Peter I. (1672-1725) als Denkmal verewigt ist. Er hatte in den Niederlanden eigenhändig den Schiffbau gelernt. Diese damalige Sensation hat Albert Lortzing zu der Oper Zar und Zimmermann verarbeitet.

Nahebei liegt die zentrale Fußgängerzone. Einige hundert Meter weiter spannt sich die gigantische Erasmus-Brücke über die Maas. Langeweile kommt da nicht auf. Im Immigration-Office werde ich als Passagier der MS Matisse ins System einklariert. Das Containerschiff befinde sich noch in England, sagt man mir. Es träfe am Sonntag, dem 4. Dezember gegen 20 Uhr an der Pier 2790 Eamhaven ein. Der Hafen von Rotterdam ist eine Stadt für sich! Nun gut, ich habe Zeit, schwinge mich aufs Rad, fahre 18 Kilometer und suche solange, bis ich das Tor zur Pier finde.

Am Sonntagvormittag muss ich mein Zimmer räumen. Ich hatte reichlich Gepäck hierher geschickt, das nur für die Schiffsreise gedacht ist. Das kann ich nicht alles auf meinem Rad befördern, vor allem nicht die schweren Bücherpakete. Ich bestelle ein großes Taxi. Pünktlich bringt es mich zum vorgeschriebenen Hafentor. Es ist schon dunkel. Wir dürfen nur bis an die Kontrollbaracke fahren. Das Schiff ist für 21.30 Uhr angemeldet. Heftiger Regen droht meine Bücherkartons aufzuweichen, ich decke schützend meine Regenjacke darüber.

Endlich lässt sich die Hafenpolizei sehen. Schnell ist meine Habe in ihrem Kombi verstaut. Durch ein Wirrwarr aufgetürmter Container fahren wir zur Pier, wo das französische, unter zyprischer Flagge fahrende, von rumänischen Offizieren geführte und von einer philippinischen Crew versorgte Schiff gerade durch eine lange, schmale Gangway mit dem Land Kontakt bekommt.

Novembermorgen auf der Landstraße

Rotterdam

Mein Schiff

Wohnturm

Stürmischer Atlantik

New York: Auf dem Hudson River

Dinner in der Messe

Aquarell: Ausfahrt aus dem Savannah-River bei Morgenrot

Sport an Bord

Ich, der Spießgeselle

Schiffsreise

Ahoi MS Matisse

Während mir hilfreiche Hände beistehen, mein Rad und das Gepäck über das schwankende, schmale Fallreep aufs Schiff zu befördern, zieht der Regen dichte Strippen durch das gespenstische Licht der Schiffs- und Hafenbeleuchtung. Schon rumpeln und rattern Maschinen, Fahrzeuge, Kräne. Alles dreht sich um das Be- und Entladen des Schiffes. Die dunkelblaue Schiffsseite hat in ihrer Länge und Höhe für mich weder Anfang noch Ende. Weiße Aufbauten reichen sieben Stockwerke hoch. Ich höre Motoren, höre das Surren der Laufkatzen, das Quietschen von Stahl auf Stahl, das Rumpeln der Container. In Regenkleidung gehüllte asiatische Gesichter lächeln mir flüchtig zu, während man mir hilft, mit Rad und Gepäck ins Schiffsinnere zu gelangen. Ein zierlich gebautes Crew-Mitglied stellt sich mir als Stewart Francisco vor. Er dirigiert mich zu einem Lift und bedeutet mir, das Rad senkrecht hochzustemmen, so dass es in dem engen Fahrstuhl Platz hat. Auf Deck E, dem 5. Stock, ist Halt. Wenige Schritte, und Francisco öffnet die Tür zu meiner hell erleuchteten Kabine.

Das ist also meine Wohnung für sieben Wochen, für die Reise um die halbe Welt! Meinen Augen bietet sich ein großes Doppelzimmer, spartanisch ausgestattet, aber zweckmäßig eingerichtet. Alles ist fest am Boden verankert. Kaum habe ich das Rad hinein geschoben, bringen mir andere Helfer schon das Gepäck. Francisco erzählt noch etwas von Frühstück um 7 Uhr, Deck B - und ich bin allein. Ich sinke auf das blaue Ledersofa, bin völlig benommen vom dynamischen Ablauf der letzten Stunden und voller Glück in dem Wissen: nichts kann mich mehr auf meinem Weg ins Südmeer aufhalten. Darauf einen Schluck aus der Pulle! Und noch einen!! Beim Auspacken der Sachen, beim Verwahren in Schränke und Schubfächer ist mir, als schwebte ich. Eine Unbeschwertheit erfasst mich, wie ich sie lange nicht mehr so intensiv empfunden habe. Wie hatte ich diesen Moment doch herbeigesehnt!

Vor eineinhalb Jahren kam mir die Idee von einer Frachterreise. Über das Internet verschaffte ich mir einen Überblick über die Möglichkeiten. Meine Liebe zur See, die Neugier auf ferne Horizonte und die mir unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit verführten mich schließlich zur längstmöglichen Frachtschiffreise: von Rotterdam nach Tauranga (Neuseeland). 52-54 Tage sind vorgesehen. Wen packte da nicht die Abenteuerlust!

Neuseeland ist seit Jahren besonders bei jungen Wohlstandskindern ein Mythos. Nach dem Abi, in den Semesterferien, mit einem schönen Scheck der Eltern in der Tasche - auf nach Neuseeland! Mich verlockt neben dem Reiz der langen Seereise das Kennenlernen wunderbarer, menschenleerer Landschaften auf diesen fernen Inseln im Südpazifik - nicht mit Auto oder Bus, sondern auf meinem „Stahlesel“.

So nahm ich Kontakt mit der Reederei auf. Man sandte mir alle notwendigen Informationen, darunter die, dass es nur drei Passagierkabinen an Bord gibt. Daher war Eile geboten. Nichts konnte mich mehr von meiner Entscheidung abbringen. Verschiedene Auflagen der Reederei waren zu erfüllen, etwa die Zusendung eines Gesundheitsattestes, die Kopie eines USA-Visums, eine Reiseversicherung usw. Im Atlas reiste mein Zeigefinger voraus zu den Stationen der Reiseroute: Rotterdam - Dünkirchen - Le Havre - New York - Savannah (USA) - Kingston (Jamaika) - Panamakanal - Papeete (Tahiti) - Noumea (Neu Kaledonien) - Sydney (Australien) - Melbourne Australien) - Napier (Neuseeland) - Tauranga (Neuseeland).

Intensiv vertiefte ich meine begrenzten englischen Sprachkenntnisse, studierte Reise- und Forschungsberichte. Auf den Tischen lagen Zettel zum Aufschreiben der Dinge, die ich brauchte. Ich packte große Bücherpakete. Dann brach die Zeit der Abschiede von lieben Menschen an. Vorsicht beim täglichen Joggen! Bloß nicht noch hinfliegen und sich etwas brechen! Und nun bin ich an Bord. Komme was will!

Über den Atlantik

Erst am späten Montagnachmittag, dem 5. Dezember 2011, legt die MS Matisse ab. Im Westen versprüht die untergehende Sonne ihre dunkelviolette Farbpalette über hohe Wolkengebirge. Zwei Schlepper, geschützt von Gürteln dicker Autoreifen, bugsieren den Containerriesen in die günstigste Startposition. Langsam nehmen wir Fahrt auf. Eine kleine Bugwelle teilt das dunkle Wasser der Maas, in dem sich nun die Lichter der Hafenanlagen, Fabriken, festliegender Schiffe und Wohnhäuser spiegeln. Der Strom nimmt an Breite zu, ein steifer Nordwest bläst von vorn. Gegen Mitternacht passieren wir Hoek van Holland. Die Nordsee empfängt uns mit einem stürmischen Gegenwind, weiß schäumen die Wogen. Unser Riesenkahn rollt hin und her. In meinem Doppelbett kann ich mich weder in Rücken- noch in Seitenlage halten, muss mir aus Kleidungsstücken „Stopper“ falten, die das Mitrollen des Körpers verhindern.

Aber natürlich lockt mich das „rasende Element“ nach draußen, denn nur wenige Schritte trennen meine Kabine von einer kleinen eisernen Plattform. Mich ergreift der Sturmgesang in der Takelage, das Jaulen an den Be- und Entlüftungsschächten und das Brausen der Wellen. Genau mein Wunschwetter! Fasziniert klammere ich mich an die Reling und starre auf den von den Schiffslichtern bestrahlten, tief unter mir vorbei wirbelnden weißen Schaum.

Am Morgen laufen wir in Dünkirchen ein. Das Beladen mit weiteren 1000 Containern wird durch den Sturm sehr verzögert. Die Kranführer müssen den an 30 Meter langen Drahtseilen hängenden Magneten auf den von Spezialfahrzeugen herbeigeschafften Container setzen, dann die schwere Last zu der vorgesehenen Stelle des Schiffes bewegen und sie genau auf die vier „Füße“ senken, mit denen sie fest verklinkt wird. Erst wenn es „klick“ macht, ist die Aufgabe erfüllt. Aber der Wind drückt in diesen Stunden dermaßen gegen jeden der schwebenden Container, dass die ohnehin geforderte Konzentration des Kranführers noch zusätzlich beansprucht wird. Der Zeitplan kann nicht eingehalten werden.

Beim 7-Uhr-Frühstück in der Offiziersmesse lerne ich meine drei Reisegefährten kennen. Das sind die Amerikanerin Joan, sowie das unverheiratete Paar Sharon und Geoffrey aus Australien. Bei Kaffee, Toast, Ei, Müsli, Ziegenkäse und Marmelade merken wir, dass wir gut miteinander auskommen werden. Mir fällt es verdammt schwer, das texanische und das australische Englisch zu verstehen. Vielleicht ist ja mein „Schulenglisch“ in der Aussprache sogar korrekter als Cowboy-Slang und Aussi-Zungenschlag? Aber die drei nehmen Rücksicht, und immer seltener kommt mein „Sorry, I didn’t understand…“ Am langen Tisch hinter uns haben die rumänischen Offiziere Platz genommen. Nach freundlicher Begrüßung unterhalten sie sich temperamentvoll in ihrer Landessprache.

Zum 12-Uhr-Lunch wird uns nach der Hühnersuppe gegrillter Lachs serviert. Bis zum Dinner um 19 Uhr muss der Magen sich gedulden. Zwischendurch treffen wir uns im Salon. Hier dampft pausenlos der große Wasserkocher. Kaffee und Tee stehen immer zur Verfügung. Die beiden Damen machen sich an ein 2000-Teile-Puzzle, wir Männer studieren auf Geoffreys iPad eine passende Gymnastik für den täglichen Gebrauch. Dann spielen wir Scrabble - natürlich mit englischen Wörtern. Am Nachmittag werden wir auf der Brücke mit Sicherheitshinweisen belehrt. Heute wird uns geraten, bei der herrschenden Windstärke 9 sich draußen gut festzuhalten. Die Lammkeule am Abend ist „delicious“, dazu gibt es Wein oder Wasser, nachher Obst. Mich zieht es magisch hinaus. Mein Körper verlangt nach frischer Luft und Bewegung, mein Gemüt ist fasziniert von der Wildheit der Naturkräfte. Sehr schnell ergibt sich für den Tagesablauf eine Routine. Die drei Mahlzeiten legen ihn fest.

Der “Englische Kanal“ liegt hinter uns, und die Weltöffentlichkeit ist mit dem Wegfall des letzten Radioempfangs nicht mehr erreichbar. Kein TV, keine Videos, keine DVDs. Ich habe keine Musikkonserve dabei. Verzicht auf ganzer Linie. Ja, so soll es sein! Der stürmische Wind wirkt sich durch das Gegenanfahren des Schiffes noch verstärkend aus. Erstaunlich, wie sehr sich die Matisse bei 200 Meter Länge, 35 Meter Breite und dem riesigen Gesamtgewicht vom Bug zum Heck hin auf und ab bewegt!

Mein täglicher Sport treibt mich vormittags und nachmittags die Außentreppen vom obersten Deck, dem siebenten, bis zum unteren, und zwar so häufig, dass ich dabei 400 Höhenmeter bewältige. Auf dem unteren Deck, wo ich, mich etwa sechs Meter über dem Meer befinde, summiert sich das Umrunden des Schiffes vor- und nachmittags zusammen auf 14 Kilometer. Immer sind für mich Himmel und Meer allgegenwärtig. Manchmal tauchen Schulen von Großen Tümmlern auf. Hell schießen aus ihren Blaslöchern die kleinen Fontänen empor.

Am 9. Dezember wird die Uhr zum ersten Mal um eine Stunde zurückgestellt. Die See hat sich beruhigt, aber die hohe Dünung zwingt die Muskeln zu ständiger Anspannung. Jede Nacht scheint mir auf unserem Westkurs der Mond ins Gesicht, lockt mich hinaus zum Schauen und Wachträumen. Wenn mir danach ist, dann steige ich hoch zur Brücke. Die erste Nachtwache übernimmt zumeist ein Offizier oder Offiziersanwärter der philippinischen Crew. Morgens dagegen begrüßt mich der wohlbeleibte, temperamentvolle Erste Offizier. Der Wachthabende freut sich über ein kleines Schwätzchen. Die Brücke ist dunkel, dafür leuchten die Bildschirme umso heller. Da wird die Position des Schiffes in den Koordinaten genau angezeigt, das Radar überwacht ein Segment unserer Fahrstrecke, das Innenleben des Schiffes kann über einen Monitor überwacht werden. Hier oben ist man von jedem Geräusch abgeschirmt. Wenn der Mann nach dem Plausch wieder an seine Arbeit geht, sitze ich hinter der großen Panorama-Scheibe, unter mir wogt der mondbeschienene Ozean. Nichts, was zurückliegt, beschäftigt mich, nichts, was vor mir liegt, kann mich belasten. Das Denken weicht der Dankbarkeit und vermischt sich mit dem Staunen über den Zauber des Nachthimmels.

Inzwischen bin ich elf Tage an Bord, unaufhaltsam pflügt die MS Matisse die See. Nachts hatte ich wieder Schwierigkeiten, eine ruhige Schlafhaltung einzunehmen.

Mit einiger Belustigung beobachte ich, wie meine lange Hose und der Anorak auf der gegenüberliegenden Wand mit ihren Bügeln mal nach Backbord, mal nach Steuerbord in die Waagerechte gehen. Mein Schreibtischstuhl rollt in monotonem Rhythmus hin und her, krachend landet das Fahrrad auf dem Boden. Ich muss es an einen schweren Sessel binden. Draußen stürmt es, und auf der hohen Dünung galoppieren weißmähnige Pferdescharen mit hörbarem Schnauben dahin. Die See kommt schräg von vorn, der Gischt spritzt bis hinauf an mein Fenster im fünften Stock. Dann und wann muss sich das von einer besonders hohen Welle getroffene Schiff kräftig schütteln, bevor es wieder seine Spur findet.

„Es zieht mich raus - diese Wellen!“ steht im Tagebuch. Wolken, Sonne, Regenschauer, wilde See ergeben eine Konstellation, deren Wirkung in mir eine Mischung von Traum und Wirklichkeit schafft. Ein Regenbogen überspannt dieses Schauspiel und vereinigt sich über der Wasserfläche zu einem leuchtenden Kreis. Seit Le Havre ist uns noch kein Schiff begegnet. Dass wir vorankommen, sagt uns das Zurückstellen der Uhr.

Am Donnerstag, dem 15. Dezember, verrät mir der Blick nach draußen: kein Wind. Dennoch ist die Dünung hoch. Ich beschließe, meinen drei Fahrtgenossen nachmittags im Salon die lange Ballade des australischen Dichters Banjo Patterson How Gilbert died aufzusagen. Einleitend spiele ich auf der Mundharmonika das Lied Waltzing Mathilda desselben Dichters, das seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als die heimliche Nationalhymne der Australier gilt. Es klappt, alle 90 Zeilen der Ballade fallen mir ein. Meine Reisegefährten revanchieren sich postwendend ebenfalls mit Gedichten. Ja, wir sind ein „Fähnlein“ im Gleichklang.

Stippvisiten in New York und Savannah

16. Dezember, 5 Uhr früh: In der Ferne taucht eine lange Lichterkette auf. Das muss die amerikanische Küste sein, möglicherweise „Long Beach“! Zur Frühstückszeit sind wir bei Morgenrot auf dem Hudson-River unterwegs, der uns bis nach New York bringen wird.

8 Uhr: Die Wolkenkratzer von Manhattan erheben sich über den Horizont. Schnell werden sie größer. Heller Sonnenschein bestrahlt die Szenerie. Die Ufer rücken zusammen, Frachter und gelbe Fahrgastschiffe kreuzen unseren Kurs. Jetzt sind wir unter der endlos langen Verrazano-Narrow-Bridge, auf der ich mich 2007 beim New York-Marathon von einem Polizisten fotografieren ließ. Backbord grüßt uns die grün oxydierte Gestalt der „Freiheitsstatue“. Ein Lotse hat unseren Kapitän abgelöst. Unaufhörlich schiebt er einen Holzspan vom linken in den rechten Mundwinkel, während er seine Befehle gibt. Schwarz gekleidete Polizisten empfangen uns nach dem Festmachen im Kapitänsbüro. Visum und Pass liegen längst vor ihnen. Wir erhalten die Erlaubnis, von Bord zu gehen. Um 9.30 Uhr rattern wir mit der Subway schon zur Station „Lafayette- Brodway“. Von hier aus geht jeder seiner Wege.

Ich lasse mich treiben, laufe, laufe, bin auf der Brooklyn-Bridge, auf der Manhatten-Bridge, verweile lange am ehemaligen deutschen Windjammer „Peking“. Cafes, Parks und interessante Geschäfte bieten sich zum Verweilen an. Ich fühle mich wohl in diesem „Schmelztiegel“ von Menschen aller möglichen Völker und Rassen. Riesige geschmückte Weihnachtsbäume kündigen das Nahen des Festes an. Längst ist es dunkel, als ich nach aufregender Suche den richtigen Eingang zum Schiffsliegeplatz gefunden habe. Wieder an Bord zu sein, den Trubel hinter mir gelassen zu haben, hat etwas von Heimkehr, von Nach-Hause-Kommen. Guck an, in New York bin ich sechs Stunden jünger als in Berlin!

Um 23 Uhr lassen die Motoren unser Schiff erzittern. Alle Entlade- und Ladetätigkeiten sind eingestellt. Vor meinem Kabinenfenster türmen sich Container und nehmen mir die Sicht. So ein Mist! Zum Glück ist der Ausblick nach den Seiten frei.

Am Sonntag liegt Steuerbord die Küste des US-Staates Georgia. Um 16 Uhr biegen wir in den Savannah-River ein. Natürlich setzt auch diesmal wieder ein Lotsenschiff seinen Piloten bei uns ab, der über eine Art Strickleiter an Bord gelangt. Ein freundlicher, drahtiger Mann. Er zeigt uns die alten Forts aus der Bürgerkriegszeit, die damals die Flussmündung beherrschten, und er kennt sich unter den Vögeln aus, die während der dreistündigen behäbigen Fahrt durch eine öde Sumpf- und Schwemmlandschaft immer wieder aufflattern. Ibisse und Sandregenpfeifer bleiben mir davon im Gedächtnis.

Erst im Dämmerlicht machen wir im Überseehafen der 140.000-Einwohnerstadt Savannah fest, nachdem uns zwei Schlepper mit ihren „Schnauzen“ um komplizierte 180 Grad gedreht hatten. Ein Taxi bringt uns zu der im Nachtdunkel liegenden Stadt. Georgia mit der heutigen Hauptstadt Atlanta war bis zum Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs (1861-1865) ein „Sklavenstaat“. Auf zwei Weiße kam damals ein Negersklave.

Unser Streifzug durch die geometrisch angelegten, menschenleeren Straßen des Stadtzentrums führt uns vorbei an vielen repräsentativen Bauten des19. Jahrhunderts, an Denkmälern, alten, mit mächtigen Weißeichen, Zypressen und Hickorybäumen besetzten Parks und an säulengeschmückten Villen. Die Stadt macht den Eindruck eines städtebaulichen Museums. Am Flussufer reiht sich ein Restaurant ans andere, aber es ist nichts los. „Take-Away-Läden“ haben geöffnet. Ungeheuer dicke Menschen, auffallend oft als ein alle Maße sprengender dicker Familienverband, holen sich Nachschub an grellfarbenen Süßigkeiten. Die Leute sprechen ein breites, knarrendes Amerikanisch, es ist weniger ein Sprechen, als ein Ausstoßen der Wörter. Das klingt für meinen Geschmack nicht angenehm. In einem „Starbuck“-Café trinken wir unseren Kaffee und sind kurz vor Mitternacht zurück auf der Matisse.

In der Karibik

Dienstag, 4.30 Uhr: Unser Bug zeigt Richtung Atlantik. Sonnenrot glüht wie zur Morgengötterdämmerung. Mittags zeigt das Thermometer 20 Grad, die See ist ruhig. Das ist der geeignete Zeitpunkt zum Hosenwechsel: von lang zu kurz. 11.30 Uhr: Die Matisse befindet sich 30 Kilometer westlich der Bahamas. 20 Uhr: Wir sehen die Lichter der Insel San Salvador. 24 Uhr: Wir sind zwischen Haiti und Kuba.

Mittwoch, den 21.12., 6.30 Uhr: Ich höre in meinem kleinen Radio Sender „Radio Kuba“, verstehe mehrmals „…commandante Guerva…“

8 Uhr: Die Westspitze Kubas mit den Bergen der „Grupo Sagua Baracua erscheint im Dunst. Das berüchtigte amerikanische Gefangenenlager Guantanamo (US-Naval Station) lässt sich an der nahen Küste erahnen. Ein kleines Segelboot mit roten Segeln kämpft sich übervoll besetzt durch die hohen Wellen. 18 Uhr: Jamaika.

20 Uhr: Wir liegen vor Kingston „auf Reede“, d.h. wir ankern.

Donnerstag, den 22.12., 7 Uhr: Wir machen im Containerhafen fest. Von Bord gehen nicht möglich.

13 Uhr: Abfahrt bei frischem Wind durch azurfarbenes Wasser.

Freitagnacht, 23. 12.: In meiner Kabine messe ich 28 Grad, schlafe unruhig. Bin öfter draußen und sehe einen Teil des Großen Wagens, erkenne den Orion, das Siebengestirn, die Kassiopeia und die Venus. Schon um 6 Uhr verschaffe ich mir unten auf Deck A im kleinen Pool Bewegung. Er ist nur bei ruhiger See freigegeben. Wie eine eingesperrte Robbe plantsche ich im salzigen Meerwasser hin und her, immer bedacht, mir nicht den Kopf an einer harten Stahlkante zu stoßen. Wenig später wird der Pool leergepumpt, denn der Seegang hat erheblich zugenommen. Das Schiff rollt nach allen Seiten.

Unfall