12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wie fühlt sich Fremdenhass auf der eigenen Haut an? Die afrodeutsche TV-Moderatorin Mo Asumang wagt ein spektakuläres und einzigartiges journalistisches Experiment. Mutig und entschlossen sucht sie die offene Konfrontation mit rechten Hasspredigern – unter 3000 Neonazis auf dem Alex, bei einem rechten Star-Anwalt, unter braunen Esoterikern, auf einer Neonazi-Dating-Plattform, ja sogar bei Anhängern des Ku-Klux-Klan in den USA. Sie begegnet Menschen, die sie hassen – und entlarvt sie dadurch. Und sie begibt sich auf die Suche nach den »echten Ariern« . »Manche würden, was ich erfahren habe, Rassismus nennen, manche sagen Fremdenfeindlichkeit, und das wird es immer geben, viele erkennen es wieder als eine Form des Mobbing. Doch egal, wie man dazu sagt, es wird verübt von Menschen, die einen aus den unterschiedlichsten Beweggründen heraus klein machen, die einem das Selbstbewusstsein rauben wollen oder sogar das Leben. Aber es gibt Gegenmittel. Die Beobachtungen, die der Leser in meinem Buch machen kann, sollen zeigen, wie man langsam lernt, die Kampfstrategien der Rassisten umzudrehen, ohne jedoch selbst diesem Hass zu verfallen.« Ein bestürzender Blick in die rechte Szene und ein Mut machendes und mitreißendes Beispiel, die eigene Angst zu überwinden und sich zur Wehr zu setzen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

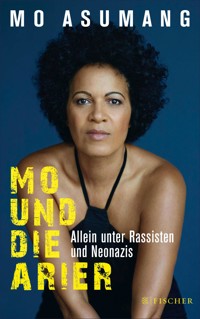

Mo Asumang

Mo und die Arier

Über dieses Buch

Wie fühlt sich Fremdenhass auf der eigenen Haut an?

Die afrodeutsche TV-Moderatorin Mo Asumang wagt ein spektakuläres und sehr persönliches Experiment. Mutig und entschlossen sucht sie die offene Konfrontation mit rechten Hasspredigern – unter 3000 Neonazis auf dem Alex, bei einem rechten Star-Anwalt, unter braunen Esoterikern, auf einer Neonazi-Dating-Plattform, ja sogar bei Anhängern des Ku-Klux-Klan in den USA. Sie begegnet Menschen, die sie hassen – und entlarvt sie dadurch.

»Manche würden, was ich erfahren habe, Rassismus nennen, manche sagen Fremdenfeindlichkeit, und das wird es immer geben, viele erkennen es wieder als eine Form des Mobbing. Doch egal, wie man dazu sagt, es wird verübt von Menschen, die einen aus den unterschiedlichsten Beweggründen heraus klein machen, die einem das Selbstbewusstsein rauben wollen oder sogar das Leben. Aber es gibt Gegenmittel. Die Beobachtungen, die der Leser in meinem Buch machen kann, sollen zeigen, wie man langsam lernt, die Kampfstrategien der Rassisten umzudrehen, ohne jedoch selbst diesem Hass zu verfallen.«

Ein bestürzender Blick in die rechte Szene und ein Mut machendes und mitreißendes Beispiel, die eigene Angst zu überwinden und sich zur Wehr zu setzen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: buxdesign, MünchenAbbildung: Gaby Gerster

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403590-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1. »Die Kugel ist für dich, Mo Asumang«

2. Mein erster Nazi

3. Du kannst mir nicht in die Augen schauen

4. Der Pausenhofaggressor – zu Besuch bei Jürgen Rieger

5. Mit 3000 Nazis aufm Alex in Berlin

6. Als Moni_in_Berlin auf dem Naziflirtportal

7. Mit den Nazis auf Aldebaran

8. Hallo Herr H.,

9. Meine Reise zu den echten Ariern

10. Die Nazis wussten, dass sie keine Arier sind

11. Gera, die Vollstrecker machen Selfies

12. Lars Burmeister – der Krieger, der sich nicht traut

13. Was heißt deutsch? – Rassismus mit Uni-Diplom

14. Pingpong mit Krümel

15. Tom Metzger »White Aryan Resistance«

16. Ku-Klux-Klan – die Ängste der Gesichtslosen

17. Einmal Nazi, immer Nazi?

18. Pegida – Wut im Montagsrudel

19. Chris

Dank

[Tafelteil]

1.»Die Kugel ist für dich, Mo Asumang«

»Wir haben hier eine Morddrohung gegen Sie.«

Draußen leuchtet ein rotes Schild: »Aufnahme!«. Ich sitze in einem ARD-Fernsehstudio, und man spielt mir den Hetzsong einer Neonazi-Band vor. Ein Tontechniker testet noch die Lautstärke, und dann höre ich es zum ersten Mal, ganz kurz. Ziemlich mies gesungen krachen die Worte scharf in den Raum hinein: »Die Kugel ist für dich, Mo Asumang, die Kugel ist für dich!«

Meine Beine bewegen sich nicht mehr. Auch der Oberkörper ist vollkommen regungslos, ich halte den Atem an. Aus dieser Reglosigkeit heraus spüre ich, dass sich alle meine Sinne in Alarmbereitschaft begeben.

»Die meinen mich?« Ein Ruck geht durch meinen Körper, und ich stoße mir dabei den Arm an der Stuhllehne.

Das Studio ist ein kleiner, quadratischer Raum, um mich herum viele Monitore, direkt vor meinem Gesicht die Kamera. Die Tür ist doppelt geschlossen. Einen kurzen Moment ist mir so, als sei der Raum ein Panic Room. Die Redakteurin, ich, der Kameramann wissen nur noch nichts davon.

»Die Kugel ist für dich, Mo Asumang«, kracht es wieder zum Soundcheck in den Raum.

»Wer grölt das da?«, frage ich laut.

»Ein gewisser Lars Burmeister. Es wurde uns von einem Informanten zugespielt.«

»Hhhhhhhrrrr«, röchelt der Text. »Hhhhrrr.« »Ich kann kaum was verstehen«, sage ich zu dem Kameramann und beuge mein Ohr vorsichtig nach vorne. »Die Kugel ist für dich! Hhhhhrrr …« Das Röcheln der Stimme in Verbindung mit meinem Namen zieht mir den Boden unter den Füßen weg.

Mein erster Impuls: Angst! Ein Ziepen in der Unterlippe. Leichte Übelkeit.

Ich wurde von »Kontraste extra« eingeladen, sie wollten eine Reaktion auf dieses Hasslied gegen mich und andere Prominente. Die CD soll in Polen gepresst und über die deutsch-polnische Grenze bei Guben wieder eingeschmuggelt worden sein. Verantwortlich für die konspirativ hergestellte CD ist unter anderem der Neonazi Lars Burmeister aus Berlin. Also muss ich mir jetzt seine »Noten des Hasses«, so heißt die CD, anhören. Der Name seiner Band ist »White Aryan Rebels«, »Weiße Arische Rebellen«, oder kurz W–A–R, WAR, Krieg.

Nur die Starken haben das Recht zu überleben

und jetzt endlich graben sich diese Untermenschen,

der Jude, der Nigger, dieses schwule Pack,

sie alle graben sich ihr eigenes Grab.

Ich greife mir die CD. Sind da Gesichter auf dem Cover? Ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe. Vorne, hinten, im Inlay, nirgends was zu sehen. Auf dem weißroten Cover nur vier in Schwarz gezeichnete Skelette in Uniform mit Instrumenten drauf.

Mit der Lizenz zum Töten ziehen wir dann durch das Land,

dann wird alles Kranke erschlagen und niedergebrannt.

Hier kommen White Rebels, White Aryan Rebels.

»Könnt ihr den Scheiß ausmachen«, ist alles was mir jetzt einfällt.

Der Tontechniker stoppt die Hasstiraden.

Lars Burmeister, der Bandgründer, ist ein ziemlich gewalttätiger Neonazi, höre ich die Redakteurin sagen. In seiner Polizeiakte stehe unter anderem, dass er vor ein paar Jahren aufgrund eines in Deutschland ausgestellten Haftbefehls in Norwegen festgenommen wurde. Es wurde ihm gefährliche Körperverletzung gegenüber einem politischen Gegner vorgeworfen, der infolge dieses gewalttätigen Übergriffs nahezu erblindet ist.

»Wo ist das passiert?«, will ich wissen.

»Hier in Berlin – in Prenzlauer Berg.«

Also nur ein paar Kilometer Luftlinie von meiner Wohnung entfernt. Ein Volltreffer ins Epizentrum meiner Angst.

Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich schwarz bin? Ja, so ist das. Allerdings muss ich dazu sagen, bis zu dieser Nazisache bin ich immer und oft ins Solarium gegangen. Im Winter werde ich nämlich ziemlich blass, und da peppe ich mich gerne etwas auf und freue mich des Lebens. Kurz nachdem ich das Studio etwas verwirrt verlasse, fangen allerdings diese komischen Dinge an, die mir in nächster Zeit den Schlaf und fast den Verstand rauben werden.

Eine Zeit der Unruhe beginnt. Mit Gedanken schon halb in Walhalla besteige ich vor dem Sender meinen Mercedes Strich-Achter, Baujahr 1972. Der ist so alt, der darf noch ohne Kopfstützen fahren. Heute allerdings denke ich zum ersten Mal darüber nach, dass Kopfstützen einen auch gut gegen eine Kugel aus dem Hinterhalt schützen könnten. Etappenziel eins nach der Morddrohung: heil zu Hause ankommen und dann einschlafen, ohne tot zu sein.

Beim Fahren in Richtung Berlin-Kreuzberg überkommt mich plötzlich so ein mulmiges Gefühl in meinem Benz. Ich sitze ja direkt auf dem Präsentierteller, das ist mir früher gar nicht so aufgefallen. Vorne Fenster, rechts und links, hinten, überall hat dieses Auto große Fenster. Das ist jetzt kein Auto mehr, es ist ein Momo-Mobil, nur winken draußen keine Leute und drinnen sitzt eine mittlerweile stark verängstigte junge Frau. Wo ist meine Sonnenbrille?

Ich spüre Augen auf meiner Haut, wie kleine Kugelblitze treffen sie mich während der Fahrt durch Charlottenburg durch das Glas. Jeder kann mich sehen, jeder, auch Lars, der Nazi, könnte das. Wie sieht er eigentlich aus, dieser Lars Burmeister? Keine Ahnung. Ich weiß nur, in diesem dunkelblauen Benz Coupé sitze ich mit offenem Visier.

Warum ich? Ich möchte meine Gedanken aufhalten, aber meine Birne wälzt sich unentwegt durch Fragmente von Fernsehfilmen mit lauter Nazis, die einen anglotzen. Da sind Bilder über Naziaufmärsche in Deutschland heute, aus der Zeit des Nationalsozialismus, 1939 flackert immer wieder auf, ein Rostock-Lichtenhagen-Originalton haucht mir leise ins Ohr: »Man sollte sie alle ins Wasser fahren, weg damit«, Baseballschläger und Springerstiefel fliegen mir durch den Kopf. STOPP. Da vorne wohne ich.

Am Haus angekommen scanne ich den Parkplatz nach Lars Burmeister ab, von dem ich heute zum ersten Mal gehört habe und nicht weiß, wie er aussieht. Langsamer als sonst steige ich aus dem Auto und nehme meine Handtasche etwas verkrampft unter den Arm. In Gedanken nähe ich mir eine kugelsichere Stahlplatte in das Innenfutter ein. Dann reiße ich das Ding plötzlich nach oben vor den Kopf und schreie, noch bevor ich die Autotür zugeschlagen habe, ganz laut: »Das ist ’ne Kampftasche, du Arschkeks, damit hast du nicht gerechnet Lars, oder?«

Ich glaub, ich dreh durch!

Steht Lars heute irgendwo im Treppenhaus?

Hey, ich fühl mich nicht mehr. Ich will mich wieder haben. Wie jämmerlich muss mein Afrolook wohl heute über diesen beiden hektischen Augen und dieser gerunzelten Stirn aussehen. Nicht schön. Vorsichtig gehe ich auf den Eingang meines Hauses zu. Es ist ein typisches vierstöckiges Berliner Wohnhaus mit einem Hofdurchgang, der zum Hinterhaus und zum Treppenaufgang des Vorderhauses führt. Bevor ich da reinhusche, sehe ich, wie eine ältere Frau vom Balkon in der zweiten Etage zu mir runterspäht. Sie guckt auf meine Haut. Schwarz, na und? Als ob es geplant wäre, werde ich kurz ins Jahr 1990 zurückgebeamt. Da hatte ich mal einen kleinen Zusammenstoß mit ihr, die das Thema Rassismus schon damals in mein Heim und meinen Rückzugsort eingepflanzt hatte.

Die Alte hatte mich damals wegen einer Piratenfahne auf meinem Balkon im vierten Stock fies wortgedisst. Den Totenkopf musste ich einfach durch die schwarze Nacht schwingen, dabei breit grinsen und zu ihr runterschauen, das hätte nicht sein müssen, gebe ich zu. Grund für meinen kleinen Spaß auf dem Balkon war die gewonnene Weltmeisterschaft. Die halbe Nacht fuhren dauerhupende Autokorsos am Haus vorbei, mit Deutschlandfahnen und lautem Gegröle. Deutschland war Fußballweltmeister, und das Land im Ausnahmezustand. Wie ich den Knochenmann so schwenke und mich rebellisch freue, diesem nationalen Taumel etwas entgegenzusetzen, schreit sie zu mir nach oben: »Aber’s deutsche Brot fressen!« Ihr Blick dabei wie ein Pfeil aus einer Jagdszene eines etwas anderen Sommermärchens.

»Was soll ich denn sonst essen?«, erwiderte ich von oben, »was soll ich denn sonst essen?«, und kicherte den Rest der Nacht umso mehr in mich hinein.

Jetzt denke ich weniger belustigt, hoffentlich hat sie keine Verbindung in die Naziszene und verpfeift mich und mein Noch-Adressengeheimnis. Hoffentlich ist sie nicht Lars’ Tante, seine Oma oder seine zukünftige Alibizeugin.

Bin ich in diesem Haus überhaupt noch sicher? Noch während ich die Treppen hochrenne, kommt mir die Idee, an Lars einen Brief zu schreiben. Vielleicht würde das gegen die Angst helfen. Zumindest wäre es einen Versuch wert, den sich anstauenden Druck in der Magengegend mit ein paar Worten an den Verursacher höchstpersönlich loszuwerden.

Ich düse an der Wohnung der Alten vorbei, nehme drei Stufen auf einmal, und mir fällt ein Erlebnis ein, das mich in meinem Stirb-langsam-23-Wahnsinn nun schon wieder in die Vergangenheit schleudert.

Vor ein paar Jahren, als ich während meiner Unizeit in Berlin nachts Taxi gefahren bin, um mein Studium zu finanzieren, düste ich durch die Nacht, von Kreuzberg hoch in den Norden von Berlin, nach Reinickendorf. Die Fahrt sollte dann weiter durch den Wald gehen, rüber zu einem Dorf im ehemaligen Osten. Der Mann auf der Rückbank faselte was von »ihr seid zu viele hier, ihr müsst alle gehen« vor sich hin. In den Ecken seiner Mundwinkel bildeten sich kleine Schauminseln. »Warum sagen Sie all diese gemeinen Sachen zu mir? Denken Sie doch mal nach. Keiner will Ihnen was wegnehmen«, versuchte ich in einer seiner Faselpausen einzulenken. »Ich bin bloß ’ne Migrantin der zweiten Generation, nix Besonderes.«

»Hachhhh, Sie gehören zu diesen, hachhhh … basta!«, murmelte er mehr zu sich als zu mir. »Ich werde mich jetzt hier nicht von Ihnen einlullen lassen, auch dann nicht, wenn Sie mich jetze hier fahren, hachhhh.«

Im Vergleich zu den anderen Anfeindungen, die ich normalerweise zu hören bekam, war das hier auf der Hetzskala schon ziemlich weit oben. Das lag am Fall der Mauer. Und an dem langsam aufkommenden Bewusstsein der Bürger der ehemaligen DDR, dass hier bei uns im Westen doch nicht alles Banane ist.

»Wenn Sie möchten, können Sie gerne ein anderes Taxi nehmen, ich muss Sie im Übrigen auch gar nicht über die Stadtgrenze hinausfahren, das muss ich nicht, ist ein Taxigesetz«, versuchte ich, meinen Fahrgast loszuwerden. »Klappe halten, weiterfahren, hachhhh! Sie kommen hierher und nehmen uns die Arbeitsplätze weg, das darf man auch mal laut sagen dürfen!«

Über eine Strecke von sicher zehn Kilometern hatte ich versucht, mich zu verteidigen, immerhin war ich ja diejenige, die hier geboren ist, und er kam aus dem Osten. Im Rückspiegel sah ich von Kurve zu Kurve, wie sich seine gesamte Gesichtsmuskulatur in Rage turnte. Immer mehr Schaum bildete sich an seinem Mundwinkel. »Jetzt aber wirklich, ich fahre Sie nicht durch den Wald!«

Ich weiß noch genau, wo ich das Taxi angehalten hatte, es war in Reinickendorf, Berliner Straße 22, direkt in der Kurve. So einen Ort vergisst man nicht. Ich stieg aus, lief um mein Taxi herum, öffnete nichtsahnend die hintere Beifahrertür, er schnellte mir entgegen, seine zwei feuchten Männerhände ergriffen meine Gurgel. Es machte bum, bum, bum. Er schmetterte meinen Kopf mit voller Wucht auf das Taxidach, dreimal, sechsmal, im Reflex drehte ich die Nase zur Seite, keine Orientierung mehr, die Stirn wurde taub, vorbei. Diese Hände, diese Hände, wie komm ich da bloß wieder raus? Dann der Moment, sein Griff kurz locker, ich zog den Kopf weg und duckte mich nach unten.

So schnell ich konnte, rannte ich zur Fahrerseite und flüchtete.

Es wird Nacht, ich wohne alleine. Schon ein paar Minuten sitze ich in der Küche, heute ziemlich weit vom Fenster entfernt. All diese Dinge, die ich mit Rassisten erlebt habe, schon irre, wenn man das alles zusammenzählt, das hätte ich nicht gedacht, so viele, habe sie einfach verdrängt. Und jetzt holt sie Lars mit seinem Die-Kugel-ist-für-dich-Hetzsong einfach wieder nach oben. Nun bin ich ja schon wieder in Gedanken weggehüpft. Auch das ist ein Resultat der Angst, man ist unkonzentriert, man schweift permanent ab, man macht nichts wirklich zu Ende.

Also, wie schreibt man einen Brief an jemanden, der einen abmurksen will?

Vielleicht so: Lieber Lars, … Nein, das kann ich so nicht schreiben, lieb? Du meine Güte. Lars, du Arsch! Besser, aber dann zerreißt er den Brief gleich wieder. Sehr geehrter …, auf keinen Fall. Vielleicht einfach Hallo, ohne den Namen? Genau das isses, so fühle ich mich ja auch, du bist namenlos, weil gesichtslos, also:

Hallo!

Sag mir, wer bist du, Lars Burmeister, ich kann dich nicht sehen. Was ist das für ein Krieg, in dem sich mir der selbsternannte Feind nicht zeigt? Warum rufst du zum Mord gegen mich auf? Du kennst mich doch gar nicht. Wie willst du da urteilen über mich …

Ich höre ein Knacksen, das war vielleicht der Wind dort drüben am Fenster. Ich habe alte Fenster mit … Auweia, habe ich schon die Wohnung inspiziert?

Angst!

Man ist nicht Herr seiner Sinne mehr nach einer Nazidrohung, man tappt neben dem Pfad, auf dem man normalerweise einigermaßen sicher das Alltägliche bewältigen kann. Da vorne stehen meine Nightlife-Pumps. Aber Schuhe zum Beispiel sind plötzlich keine Schuhe mehr, weil man sie gedanklich schon ins Gesicht geschmettert bekommt. Man denkt sich Türen nicht mehr einfach nur als Türen, sondern als offenes Tor, durch das jederzeit einer kommen, einen heimsuchen könnte. Alles in allem ist jeder Gegenstand plötzlich eine Waffe, die sich gegen einen richten kann und Hand in Hand mit dem unsichtbaren Feind arbeitet.

Wie er einen mürbe macht, dieser Nazischeiß.

Lars, du hast Leute um dich herum, die an dich glauben. Vor meinem inneren Auge sehe ich sie. Viele davon sind Leute aus dem Umfeld der rechten Kameradschaften, also die, die zutreten wollen und das auch immer wieder tun werden. Ich sehe schwitzende Neonazis, die sich bei einem Konzert deiner Band »White Aryan Rebels« die Seele aus dem Leib schreien und sich dabei gegenseitig rüde anrempeln. Es ist ein Keller, in meiner Einbildung riecht es dort muffig. Durch die Luft fliegen bei all dem Gekreische die »Noten des Hasses«, deine CD, auf der es nicht um Liebe geht.

In meiner Imagination sehe ich dich, der einen »Krieg« führt in Abwesenheit der zum Gegner erklärten Person. Du stehst auf der Bühne, vorne am Mikrophon. Ich sehe dich und sie. Sehe, wie du antreibst und hetzt, wie du in diesem Kellerloch den hungrigen braunen Mob von Zeile zu Zeile mit deiner Rage ein Stück weit mehr ansteckst. Sie werden du, sie gehorchen dir.

Kein schöner Anblick, den ich mit geschlossenen Augen von den tobenden Menschenkindern habe, die nicht wissen, wohin mit ihrer Wut. Und jede Minute fallen mir andere Szenen ein, die sich abspielen, während an einem mir unbekannten Ort ab und zu in deinem Lied mein Name fällt, ein Springerstiefel vollgekotzt wird oder Bierdosen während des Konzerts scheinbar lautlos an die Wand prallen.

Mein winzig kleines Schlafgemach ist eine Holzbox auf dem Dach, ganz oben auf dem Berliner Altbau. Meine kleine sleeping box nenne ich sie. An allen Seiten hat sie Fenster, plus zwei bodentiefe Flügeltüren. Das Kopfteil meines Bettes steht direkt vor den Glastüren. Verdammt! Wo soll ich denn jetzt schlafen? Wieder alles einsehbar, ich bräuchte dringend Ruhe. Mir geht die Kraft aus. Ich lege mich ins Bett, aber ich bin zu verkrampft, um die Augen zu schließen.

Lars, wie weit seid ihr weg von mir, von meiner Wohnung, von meinem Bett hier?

Im Studio erwähnten sie einen Vorfall in Prenzlauer Berg, also keine zehn Kilometer entfernt. Wum-wum-wum-wum, spüre ich es leicht zittern unter meinem Bett. Es klingt wie ein Nazi-Viertakt-Sample, wum-wum-wum-wum. Das Vibrieren der U-Bahn unter meiner Wohnung kündigt hoffentlich nicht dein Herannahen an.

Jetzt hör aber mal auf, Mo!

Und schon wieder driften meine Gedanken ab. Einen Moment lang bin ich gefesselt in Bildern meiner Kindheit. Vielleicht erinnert mich gerade meine zartgeblümte Bettdecke daran, die ich mir über den Kopf ziehe, um die Fenster und all das, was dahinter lauert, nicht anschauen zu müssen. Unter meiner Decke wird die Luft feucht durch meinen schnellen Atem. Meine früheste Kindheit, ach Lars, wohin treibst du mich da?

Was hat sie damals wohl gesagt, als sie mich mit fünf Wochen in dem Kinderheim abgegeben hat, meine Mama? »Hier, bitte! Ich weiß nicht, was ich mit der Kleinen anfangen soll, ich muss ja arbeiten.«

Vielleicht hatte ich damals ein ähnliches Gefühl totaler Hilflosigkeit und Angst. Vielleicht hat sich dieses Gefühl in mir eingebrannt und lauert jetzt zusammen mit Lars hinter dem Glas, zum Greifen nah.

Meine Mutter und mein Vater waren damals eins der wenigen gemischten Paare in Deutschland. Und mein Vater, der als schwarzer Student nach Kassel kam, war sicher zu der Zeit noch für die meisten Deutschen ein wandelnder abgelehnter »Ariernachweis«. Und ich war ein »Revolutionskind« – Ausdruck der Revolution meiner Mutter gegen alles, was von der Nazizeit noch übrig war. »Neger«, »Farbige« oder »Marokkanermischlinge«, wie die Nazis im Allgemeinen Schwarze kategorisiert hatten, sah man in westdeutschen Städten nur wenige. Was es aber nach wie vor gab, war jede Menge Ärger und erschwerte Bedingungen im täglichen Leben für »Mischehen«, und das spürten auch meine Eltern am eigenen Leib. Dabei hätte alles so schön werden können, als sich die beiden jungen Menschen in einer Kasselaner Straßenbahn kennengelernt haben. Und das kleine Glück, das bei so einem Zusammenkommen auf die Welt kommt, hätte mit seinem Lächeln alles gegeben, um eine gemeinsame Zukunft für alle zu gewährleisten. Stattdessen musste mein Vater nach England und setzte dort sein Studium fort. Meine Mutter fühlte sich allein mit mir überfordert, und so habe ich meine frühste Kindheit bei einer Pflegefamilie und zuvor übergangsweise in einem Kinderheim verbracht. Es hieß »Heckenmühle« und war in der Nähe von Kassel. Draußen ein schmaler, reißender Bach, der von morgens bis abends ein kleines Holzrad antrieb. Drinnen im Heim kleine Beinchen, die unermüdlich auf ihren kleinen Matratzen in die Höhe strampelten. Auch, um stetig Muskeln aufzubauen, die sie mal von diesem Ort wegtragen würden.

Noch nie habe ich den Versuch gewagt, mich dort liegen zu sehen, noch nie. Aber mit Lars Kugel im Nacken liege ich jetzt mitten in einem der Babybettchen und rufe meine Mami. »Uuuäääh, uuuuuääähh!« In Babysprache heißt Mami »Uäh!« – ein anderes deutsches Wort konnte ich noch nicht.

Ich glaube, jetzt hast du es geschafft, Lars, jetzt habe ich wirklich Angst.

4.53 Uhr, in der ersten Nacht nach deiner Morddrohung. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich texte:

Ohne Scheiß, ich war vor deiner Morddrohung trotz dieser etwas verkorksten Kindheit eine irgendwie starke junge Frau. Fuhr mit meinem Retro-Benz mit Namen »Luzy« aus den Seventies durch Berlin und fand’s klasse, wenn mich Leute deshalb anlächelten. Ich ging auf Vernissagen, die man erst ’ne halbe Stunde vorab irgendwo analog auf ’nem Zettel in einem Baumschlitz stecken fand, trank Caipis mit Strohhalm, tanzte mich von Clubs wie dem Tresor und dem SO36 ins Koma und ging morgens um neun Uhr pünktlich zum klassischen Gesangsunterricht an der Universität der Künste, Berlin. All das konnte ich.

Sag mal, bist du stolz auf das hui-buuuh, huuui-buh, grusel-grusel, ich-lauer-dir-auf, hui-buuuh? Das ist nicht lustig. Ich bin ein Mensch, und ich möchte jede Sekunde dieses wunderbaren Lebens in mich aufsaugen, ich möchte leben. Ich liebe große, duftende Blumenwiesen, ein klitzekleiner, grüner Laubfrosch mit großen Glupschaugen auf meiner Hand macht mich glücklich, und ich esse für mein Leben gerne Vanilleeis, trotz altersbedingter Laktoseintoleranz. Ich habe mal Basketball-Bundesliga gespielt, und mein erstes Auto war ein VW-Käfer. Meine Freunde schätzen mich als Geschichtenerzählerin und gute Zuhörerin, wenn Liebeskummer oder Weltschmerz bei ihnen Einzug halten.

Ich muss sagen, ich bin enttäuscht, dass ich jetzt dich an der Backe hab. Ja dich, denn schließlich hast du ja mich gerufen, nicht ich dich, dass das mal klar ist. Wie soll das nur weitergehen?

6.02 Uhr, hinter dem Fensterglas wird es langsam hell. Fast jeder hat Ängste, beschwichtige ich mich, Angst ist nichts Außergewöhnliches. Angst zu versagen, Angst, den Partner zu verlieren, Angst, alles Mögliche zu verlieren, Angst vor etwas, das sich in seinem Leben festkrallt und partout nicht weichen will und so weiter. Hau ab, du Angst, aus jeder Pore, hau ab! Aber die Angst bleibt, solange man schweigt.

Zuerst versucht man ja meist die Bedrohung, wenn man vielleicht gemobbt wird oder sich einer anderen verletzenden Situation ausgesetzt fühlt, auszublenden und will einfach so weitermachen, als wäre nichts. Das kennen die meisten. Es ist der beste Weg, nicht gleich morgens schon in Selbstmitleid zu versinken und womöglich Tränensäcke zu kultivieren. Einfach die Luft anhalten, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Aber das ist ungesund, das steht auch überall in den Psychoratgebern und den Gesundheitsmagazinen.

Gut, aber was gibt es denn für Alternativen zum Wegdrücken? In meinem Fall geht es immerhin um Mord. Ich könnte vielleicht einfach schlafen, sehr, sehr lange schlafen, enorm viel länger als an einem lazy sunday, aber dann wäre ich ja schon tot, bevor ich von Lars umgebracht werde. Oder ich könnte auch mit dem Auto eine Spritztour machen und, wann immer ich Angst vor Lars bekomme beim »durch die Stadt Düsen«, sanfte Frauenstimmen hören. Dann kann einen der Sensenmann nicht einfangen, diese Weichheit und ’ne abgefeuerte Kugel, das passt einfach nicht. Und so werden Ayo, Sade, Sezan Aksu, Adele und Lizz Wright zu meinen ständigen Begleitern.

Plötzlich schießt mir ein Gedanke durch den Kopf und treibt mir Schweißperlen auf die Stirn. Ich laufe runter in mein kleines Bürozimmer und greife hektisch zum Telefon. »Ich werde bedroht, körperlich bedroht, meine Adresse muss sofort aus dem Netz, muss runter von Ihrer Seite, hören Sie!«, rufe ich ins Telefon. »Wir haben Vorschriften«, sagt der Sachbearbeiter einer staatlichen Website, »ich kann nichts löschen, ich brauche eine Adresse!« Typisch deutsch, denke ich und rufe den Typen dreimal hintereinander an, sage immer wieder dasselbe, Adresse aus dem Netz, bitte, weg, sofort. Meine Augen fallen dabei zu, Schlafentzug treibt noch mehr Panik in den Körper. Und dann tue ich’s einfach. Ich gebe ihm eine Adresse, die Brunnenstraße 175. Die soll er nun neu auf seine Website als meine Privatadresse eintragen. Was er nicht weiß, die Brunnenstraße 175 ist die Adresse des Polizeiabschnitts 31 in Berlin Mitte.

Die 31er kenne ich gut, weil sie immer wegen Lärmbelästigung in meiner Bar »Seven Lounge« vorbeikommen. Ich stelle mir vor, wie Lars oder seine Neonazis eines Nachts, aufgepeitscht mit Wut, »Die Kugel ist für dich« singend, plötzlich dort bei den Bullen landen und möglicherweise gleich die passende Übernachtungsmöglichkeit zum Ausschlafen ihres braunen Rauschs finden.

Strike!

Die Aufmüpfigkeit dem Sachbearbeiter gegenüber ist vielleicht nur ein erster kleiner Schritt nach vorne, gegen die Angst, gegen das Ausgeliefertsein, und vergleichsweise eine poplige Aktion in der Kategorie Ziviler Ungehorsam, aber ich spür’s: Das Blatt beginnt sich zu wenden, mein Turn beginnt.

2.Mein erster Nazi

Jeder Tag nach der Morddrohung könnte der Tag werden, an dem ich einem oder vielleicht auch mehreren Neonazis gegenüberstehe. Ganz tief drin in mir habe ich mittlerweile sogar eine Art Sehnsucht danach. So etwas kann wahrscheinlich kaum einer nachvollziehen. Wer sehnt sich schon danach, seinem Peiniger zu begegnen? In Fleisch und Blut. Das ist doch meschugge. Macht man nicht freiwillig. Und doch, heute ist der Entschluss gefasst, mich meiner Angst zu stellen, ihnen ins Gesicht zu sehen, face to face. Bei jedem Treffen mit einem Rassisten möchte ich ein Stück ihrer rechtsnationalen Strategie entlarven.

Was ich jetzt schon weiß, sie sind nicht alle gleich. Es gibt die Hassprediger, die Schläger und die Mitläufer … Muss ich bei jedem anders agieren? Auwei! Ich wünsche mir, in meine Gefühlswelt einzutauchen, möchte hadern, taumeln, frösteln, philosophieren, aber niemals aufgeben. Vielleicht werde ich sogar herausfinden, wie der Kreislauf der Gewalt unterbrochen werden kann, und wo die Menschlichkeit sitzt. Die erste Frage, die sich mir dabei stellt: Können wir eigentlich geradeaus blicken, wenn uns ein großer Hund mit fletschenden Zähnen entgegenstürzt? Ich weiß es nicht und hoffe eben einfach, bei dem Sich-in-die-Augen-Schauen könnte für einen kurzen Moment das Böse, das Lars in meine Welt eingepflanzt hat, verschwinden. Und diese ewigen Horrorgedanken und meine Angst könnten sich dabei ganz schnell in Luft auflösen. Vielleicht würde ich dann aus den vielen Ecken meiner Wohnung auch nicht mehr so angestarrt werden. Verdammt, mein Heim ist nicht mehr mein Heim, seit ich die Morddrohung bekommen habe. Und ich bin nicht mehr die Alte, bin mutiert zur Angsthäsin, bin ein Jammerlappen im Exil.

Ob es wohl den Leuten, die da draußen vor meinem Fenster vorbeilaufen, ähnlich geht? Ich schaue vom Schreibtisch aus runter zur Straße und versuche, Gesichter zu entdecken, die ihre Gefühle vor sich hertragen. Angst ist nicht immer leicht zu demaskieren. Manchmal erkennt man im Gesicht oder an der Körperhaltung nur die Mühe, die sie macht, die Stoppschilder, die sie im Leben setzt.

Müssen sich eigentlich viele mit so unnötigen Interrupts herumplagen, die das Leben auf abscheuliche Art verlangsamen? So viele Menschen, mit so vielen Plänen für ihr Leben, die dann so furchtbar langsam ans Ziel kämen. Hilft ihnen jemand, diese Gefühle aufzufangen? Und wie gehen sie mit Rassismus um? »Hey da unten, schaut mal hoch, zeigt eure Besorgnis, zeigt eure Last«, möchte ich ihnen zurufen.

Warum das alles? Immerhin haben in Deutschland noch nie so viele Ausländer gelebt wie heute.[1] Acht Millionen, und jeder fünfte Deutsche besitzt eine Migrationsgeschichte. Allein in Berlin leben eine halbe Million Menschen aus fast zweihundert Staaten. Aber da wir kein »Integrationsgedächtnis« haben, bei dem jede Generation ihre Erfahrungen weitergibt, müssen sich Migranten immer wieder mit Fremdenfeindlichkeit herumplagen. Hier bei mir in Berlin-Kreuzberg wohnen Deutschtürken, geflohene Syrer, asylantragstellende Somalier, seit Generationen hier lebende Deutschitaliener oder Deutschrussen mit Rauschebart. Sie kennen die Farbe meiner Emotionen sicher, haben vielleicht Ähnliches erlebt und wünschen sich genauso wie ich ein einigermaßen normales Leben. Oder zumindest eines ohne Rassismus, Antisemitismus, Islam- oder Fremdenfeindlichkeit.

Ich wünschte, ich könnte zu einem von ihnen rübergehen und fragen, wie so ein Gespräch mit einem Neonazi verlaufen könnte. Aber ich fürchte, die gucken mich dann mit großen Augen an und zeigen mir ’nen Vogel. »Mit Nazis spricht man doch nicht – Nazis raus!«

Ja, aber genau das isses, das isses doch. Nazis raus!

Juchhu, ich dreh die Sache einfach um. Warum soll denn ich hier fort? Sollen die doch weg. Nazis raus, Nazis raus, Nazis raaaauuuus, schreie ich innerlich so laut ich kann.

Dieser Nazis-raus-Satz lenkt mich für einen Moment von meiner dusseligen Idee ab, mit einem Exemplar dieser rechtsdrehenden Kulturen reden zu wollen. Das tut gut. Mir fallen etliche Orte ein, wo ich noch mehr von dieser scheinbar heilenden Nazis-raus-Substanz finden kann. In den Nachrichten, in Talkshows, in Zeitungsschlagzeilen. Ich gebe in meinem Laptop »Nazis raus« in die Suchzeile ein. Ergebnis, 435000 Treffer.

Vierhundertfünfunddreißigtausend Einträge, die da voller Überzeugung rufen: »N-A-Z-I-S R-A-U-S«. Das ist phantastisch, ich bin gerettet.

Ich scrolle mich im Netz durch eine Flut von Bildern mit Menschen, die eng zusammenstehen, die sich unterhaken und ein Schutzschild gegen Rassisten bilden. Ich könnte eine von ihnen sein. Da wär ich sicher. Zwischen den Mitbürgern, umgeben von Nazis-raus-Schildern, die den Zorn der Gemeinschaft wie in einer schwebenden Sprechblase vereinen. Ich könnte mich Hunderttausenden auf Anti-Nazi-Demos anschließen, gemeinsam mit ihnen Nazis anbrüllen, voller Inbrunst im Pulk den Nazis den Mittelfinger entgegenstrecken. Da! Friss!

Doch das Schicksal will es anders. Mit nur einem Telefonanruf werde ich zurück in meine ursprünglich angedachte Richtung geschleudert, einen Nazi zu treffen und mit ihm zu reden.

»Hast du Lust im Knast mit uns ein Theaterstück zu inszenieren?«, fragt mich Sabine mit leiser Stimme am Telefon, während ich mal wieder vor dem Laptop sitze und mir übelstes Zeug über Nazis reinziehe. »Ein paar Freunde und ich wollen Die Räuber von Schiller mit Gefangenen erarbeiten, in der JVA Wriezen, in Brandenburg. Zu therapeutischen Zwecken, wir fangen in drei Monaten an.«

Ich kenne die Schauspielerin Sabine vom Synchron, sie hat mir am Sprecherpult am Anfang bei allen möglichen Filmen Tipps gegeben. Später haben wir für »Emergency Room«, »Star Trek-Raumschiff Voyager« oder »Playboy Late Night Show« alles Mögliche ins Mikro gesprochen, gemotzt und geschrien. Beim Synchronsprechen waren wir oft Helden, hinterm Mikro, im wirklichen Leben, waren wir es nicht.

Nun will Sabine Knastis durch Schauspielproben und Atemtraining zu einem neuen Selbstbewusstsein verhelfen.

Moment mal! Brandenburg? »Machen da auch Nazis mit?«, will ich wissen.

»Na klar! Das ist Brandenburg. Einige der Jungs da drin sind Nazis«, sagt sie, als ob das das Selbstverständlichste der Welt sei.

Oh-my-god, dann könnte ich da ja jetzt wirklich einen treffen, O-M-G, ich fass es nicht, dass dieser Tag einmal kommt.

Auf meinem Schreibtisch neben dem Laptop türmen sich etliche Notizzettel, auf denen ich während meiner Suche nach einer Lösung gegen meine Angst immer wieder dieses »Nazis raus« gekritzelt habe. So viel »raus«, immer wieder »raus«, dass es mir jetzt schwerfällt, Sabines Angebot anzunehmen.

Zum Glück habe ich von diesen Abwehr-Globuli noch nicht zu viel eingenommen und mein alter Motivations-Schlachtruf wirkt noch: »Ran an die Buletten, im Zweifel an die eigenen.«

Die plötzliche Wahl zwischen »Nazis raus« oder vielleicht doch »Nazis treffen« entwickelt in meinem Kopf eine schöne Sprengkraft. »Will ich das wirklich?«, »Kann ich das überhaupt?«, »Und warum eigentlich?«, schießt es hin und her. Ich habe ja noch nie einem Neonazi außerhalb meiner Horrorträume gegenübergestanden, geschweige denn mit einem persönlich geredet. Was da alles passieren kann, wenn man nicht in der Masse mit den Raus-Schildern steht. Trotzdem, sage ich mir, das hier ist meine Chance!

»Wir proben im Knast, in Wriezen, fünfzig Kilometer nordöstlich von Berlin. Da sind Wärter, hohe Mauern, eigentlich kann da nichts passieren«, bemerkt Sabine so nebenbei. Eigentlich?, denke ich. Aber die schmuggeln da alles Mögliche rein, eine Nagelfeile kann schon großen Schaden anrichten, wenn sie nicht »artgemäß« eingesetzt wird.

»Da kann nichts passieren, ein Wärter beobachtet uns bei den Proben«, ich höre Sabines beschwichtigende Stimme.

»Und wenn der mal wegschaut?«

»Der schaut nicht weg.«

»Aber wenn der doch mal wegschaut?«

»Da sind noch andere, die aufpassen. Außerdem proben wir Die Räuber von Schiller und nicht Die Mörder live und in Farbe.«

»Ach, da sind auch Mörder dabei?«, hake ich nach.

»Ja, das muss ich dir noch sagen, einer ist ein Mörder, und der soll eigentlich ganz nett sein. Sie werden uns dort aber nicht sagen, wer es ist. Wir werden überhaupt nicht erfahren, wer was gemacht hat, weder bei dem Mörder noch bei den Nazis, um den Männern bei den Proben gegenüber ganz neutral zu bleiben.«

»Das finde ich gut, das gefällt mir, Sabine, das finde ich wirklich, wirklich gut!«, sage ich laut ins Telefon. Und dass ich bereit bin, mitzumachen.

Drei Monate später

Morgen ist der erste Tag im Knast und mein allererster Tag, an dem ich auf »lebendige« Neonazis treffen werde. Wie sich das anhört! Den ganzen Abend über rumort mein Magen schon, und ich versuche, mich mit einem Kännchen Kamillentee zu beruhigen. Mit Gerry, einem alten Freund, hatte ich mal an einem Frühlingstag in einem Café am Hackeschen Markt einen Satz kreiert, der mich in brenzligen Situationen eigentlich immer aufpäppelt. Der Satz heißt: »Ick steh nich uff Pille, ick steh uff Kamille«, was bedeuten soll, dass wir keine Drogen brauchen, um uns wieder auf die Reihe zu bringen. Teeschlürfend verfehlt der Satz an diesem Abend seine Wirkung. Es gluckst nur verdächtig immer weiter in der Magengegend. Und liebend gerne würde ich irgendeine Droge nehmen, um vor dem morgigen Tag keine Angst zu haben. Wie nur schöpft man Mut – ohne Drogen? Und wie bereitet man sich darauf vor, seinem ersten echten Neonazi gegenüberzustehen?

Man schaut zuallererst in den Spiegel.

Ich laufe ins Bad und bleibe gebannt vor dem Spiegel stehen. Das also wird der Nazi von mir sehen: Nase, Mund, hektische Wimpern, Löckchen. Ich im Ausnahmezustand, aber immer noch ich. Ach du meine Güte, das ist doch alles nicht so schlimm. Ist nur der ganz normale Wahnsinn, den jeder so im Gesicht hängen hat. Da brauch ich mir doch keine Sorgen zu machen, denk ich.

Hallo Mo! Bist du bereit, frage ich mein Spiegelbild. Du siehst okay aus, noch alles dran, Nase, Mund, hektische Wimpern, Löckchen.

»Stopp!«, sagt mein Spiegelbild. »Da ist noch was, schau mal die dunkle Hautfarbe. Sorry! Damit bist du leider draußen. Das kannste vergessen.«

Mein Mund kneift sich zusammen, ich denke mir, was bildet sich dieses Spiegelbild ein! Wieso fällt es mir in den Rücken? Das ist ja unerhört! Außerdem ist die Hautfarbe und das ganze Gedöns bei mir ganz klar kein Thema mehr. Das war es mal, erinnere ich mich. Als 12-Jährige habe ich mir meine Locken mit so einer kopfhautverätzenden Haarcreme geglättet, nur um wie eine Weiße auszusehen. Habe mich in viel zu enge Jeans gezwängt, um meinen afrikanischen Popo auf European-Flatscreen-Level zu bringen. Aber das ist Geschichte. Hey, sage ich, meine Hautfarbe ist schwarz, und schwarz ist schön, Punkt. Im Gegenteil, ich könnte sogar mal wieder Solarium gebrauchen, so blass wie ich bin.

»In diesen Zeiten ist die Bräunungsbank für dich vielleicht eher ungünstig«, erwidert mein Spiegelbild rotz-frech. Dann verstummt es für einen Moment und setzt neu in einer etwas tieferen Lage an, als wär’s ein neues Spiegelbild: »Hör gut zu, Mo! Die Nazis werden dich nicht mögen. Sie werden dich hassen.«

Meine Mundwinkel ziehen sich nach unten, und die Stirn runzelt sich zu einem kleinen sächsischen Gebirge. Ich kann nicht sagen, dass der Blick in den Spiegel Mut gemacht hätte. Um den morgigen Tag zu überstehen, muss ich mir also etwas anderes einfallen lassen. Denn eins ist klar, ich könnte da morgen direkt vor dem Nazi auch in Ohnmacht fallen. Es könnten möglicherweise all die Erinnerungen an die Gänsehauterfahrungen meines Lebens auf einen Schlag in meine Unterarm-, Oberschenkel- und Wadenhärchen schießen. Zzzsssssssshh! Damit würde sich mein Körper schockartig selbst schachmatt setzen. Die Nazis würden lachen, und Sabine würde mich aus der Gruppe schmeißen.

Zum Glück weiß ich von meinen Bühnenauftritten, vom Synchronsprechen und vom Moderieren, dass man am Tag vor einer großen Sache eine Generalprobe macht. Das soll das Muffensausen auf ein erträgliches Level herabsenken. Bei so einer Probe darf man dann naturgemäß das komplette Gänsehaut- und Lampenfieberprogramm ablaufen lassen. Es muss sogar erlebt werden, um auch wirksam zu sein. Man pusht sich also einmal in die Hölle, bis zum Anschlag und darüber hinaus, und ist dann bei der Premiere ruhiger. So machen es Tom Hanks, Kid Rock und Barbra Streisand.

Wie aber sieht eine Generalprobe zum ersten Treffen mit einem Neonazi aus?

Niemand hat bisher Erfahrungswerte irgendwo im Netz deponiert. Meine Finger sind fast an den Tasten meines Computers festgewachsen, so lange suche ich schon danach. Und ich bin allein, keine Bühne hier zu Hause, die Nachbarn kann ich für dieses spezielle Experiment auch nicht fragen: »Hallo, haben Sie mal Zeit, einen Neonazi für mich zu mimen, und könnten Sie dabei recht fies sein, bitte. Das hier ist meine Generalprobe für morgen.«

Keine Bühne, kein Nazinachbar, keine Generalprobe. Ich entscheide mich deshalb jetzt ganz schnell für folgende Probensituation. Näher komme ich nicht ran. Die Gänsehaut zur Probe soll ein Film aus meiner kleinen privaten Videothek hervorrufen. Meine Wahl fällt auf »Das Schweigen der Lämmer«. (Wie die folgenden neunzig Minuten aussehen, ist unbeschreiblich. Die Leute, die mich aus der Öffentlichkeit kennen, denken sicher, dass ich selbstbewusst und tough bin, weil ich auf Bühnen oder vor Kameras stehe. Oh, wenn die wüssten. Ein Trauerspiel ist das mit mir.)

Am nächsten Morgen um zehn Uhr früh stehen wir vor dem riesigen Tor der JVA Wriezen, nordöstlich von Berlin. Keine Ahnung, ob die anderen Bedenken haben, durch dieses eiserne Gefängnistor zu den Kriminellen hineinzugehen – ich schon. Ich fühl mich, als wär’s mein letzter Tag.

Uns wurde eine Wärterin zugeteilt, die uns mit ihrem riesigen Schlüsselbund offensichtlich durch sehr, sehr viele Türen und Sicherheitszonen führen soll. Sie begutachtet jeden von uns sehr genau, und ich habe das Gefühl, dass sie dabei leicht grinst. Nach einer kurzen Begrüßung schaut sie dann auf einmal rüber, direkt zu mir und sagt ausgerechnet diesen Satz, der mir abends bei meiner Generalprobe das Blut in den Adern hat gefrieren lassen: »Bereit, wenn Sie es sind« – genau das sagt im Film der Wärter, der Clarice Starling zu Hannibal Lecter ins Verließ bringt.

Jetzt ist mir wirklich schlecht.

An Sabines Gesichtsausdruck sehe ich, dass sie stolz ist, ihren Plan, den Knackis zu helfen, nun endlich umsetzen zu können. Auch alle anderen haben so einen selbstzufriedenen Gesichtsausdruck beim Überschreiten der metallenen Schwelle. Sie sind Helden, denn sie werden dort den Gestrandeten wieder auf die Beine helfen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Ich habe die gleiche Mission, will den Jungs in der JVA durch unser Theaterprojekt auch irgendwie helfen, aber ich fühl mich auf einmal selbst wie ein Verbrecher, wie eine Kriminelle. Wieso das jetzt auf einmal so ist, kann ich mir nicht erklären. Ich schaue mich hektisch um, bin irritiert von diesem Gedanken. Kann das Kriminelle vielleicht in einen hineinkriechen, auch, wenn man nur mit einem Gefängnis in Berührung kommt? Geht das? Habe ich was angefasst?

Ich sehe mir die Gefängnismauern an und hoffe, dass sie mir vielleicht etwas über dieses plötzlich aufkommende criminal feeling