25,99 €

Mehr erfahren.

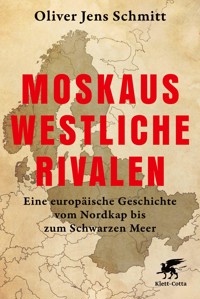

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die große Geschichte der Nachbarn Russlands – vom Mittelalter bis zur Gegenwart neu erzählt In einem großen zeitlichen Bogen vom Mittelalter bis heute zeichnet Oliver Schmitt die Geschichte und die Erfahrungen der Gesellschaften vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer nach. Eindrucksvoll zeigt er, dass Moskau von seinen westlichen Nachbarn nicht primär durch Sprache oder Religion, sondern v.a. durch Unterschiede der politischen Kultur getrennt ist. Ein fesselndes Panorama der Geschichte der unmittelbaren Nachbarn Russlands, das historisch begründet, wie sie sich von Russland unterscheiden. Warum greift Russland seine westlichen Nachbarn an? Was unterscheidet diese vom Moskauer Machtsystem? Europa wird oft über seine großen Mächte wahrgenommen, der russische Überfall auf die Ukraine hat jedoch eine neue politische Dynamik entfaltet: Der Norden, das Baltikum und Polen, unterstützen die Ukraine. Wie ist das zu erklären? Oliver Schmitt legt die geschichtlichen Erfahrungen von Norwegern, Schweden, Finnen, Esten, Letten, Litauern, Polen, Belarusen, Ukrainern und Moldauern frei, die seit Jahrhunderten Nachbarn Moskaus sind. Die Geschichte dieser Regionen wurde bisher nie umfassend im Zusammenhang geschrieben. Dabei vertreten diese Länder gegenüber Moskau in ihrer politischen Kultur das, was Europa heute ausmacht: Parlamente, Wahlen, Rechtstaatlichkeit und friedliche Widerständigkeit. Zum ersten Mal erzählt ein Historiker die wenig bekannte Geschichte eines oft übersehenen, aber weitreichenden Teils Europas, dessen Unabhängigkeit heute erneut bedroht ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 833

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Oliver Jens Schmitt

Moskaus westliche Rivalen

Eine europäische Geschichte vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer

Klett-Cotta

Impressum

Die digitalen Zusatzmaterialien haben wir zum Download auf www.klett-cotta.de bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM96618

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart

Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]

© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg

unter Verwendung einer unter der Lizenz »GNU Free Documentation License« (https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html; Version 1.2 oder neuer) veröffentlichten Abbildung von Wikimedia Commons/Turkish Flame (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demographics_of_Europe.svg; Datum: 19. 03. 2009); Farbigkeit und Ausschnitt wurden verändert.

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg

ISBN 978-3-608-96618-3

E-Book ISBN 978-3-608-12490-3

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Einleitung

Vorbemerkung zu einem Schlüsselbegriff

Die Überlegenheitdes Westens

Die Welt der Kyjiver Rus’

Der Große Herr Novgorod am Volchov – Eine Stadtrepublik in der alten Rus’

Das 13. Jahrhundert und die Neugestaltung von Europas Norden und Osten

Norwegen und die Rus’

Schweden und sein Osten

Dänen, Deutsche und Schweden im Ringen um das Baltikum

Aufstieg einer europäischen Großmacht: Litauen

Polen, Galizien, die Moldau

Das veränderte Europa zwischen Nordkap und Schwarzem Meer

Ringen um die Gunst des Tatarenchans: Tver’ und Moskau

Um das Erbe der Rus’ – Litauen gegen Moskau

Die Steppe gerät in Bewegung

Litauische Passivität und Moskaus Weg zur Großmacht

Einheit oder Eigenständigkeit im Norden: Aufstieg und Zerfall der Kalmarer Union

Moskaus erste Helfer im Westen: Preußen, Dänemark, Ungarn, das Haus Habsburg

Gleichgewicht der Kräfte

Moskaus erster Großangriff gegen Westen und das Scheitern einer Eindämmung

Das litauische Reussen und der Widerstand gegen das »Sammeln der russischen Erde«

Die polnische politische Kultur und ihre Ausstrahlung nach Osten

Der livländische Staatenbund

Erbmonarchie und Reichstag in Schweden

Die Selbstherrschaft und die Moskauer politische Kultur

Zwei Ukrainen

Der Wettlauf in der Arktis

Die Ukraine im Süden: Tataren, Kosaken und das Vordringen der Mächte in den Steppenraum

Moskaus Großangriff auf den Westen und der fünfundzwanzigjährige Krieg in Europas Norden

Krieg im hohen Norden

Der Glaubenskrieg Moskaus gegen den Westen

Moskaus Heermacht

Baltischer Untergang

Eigensucht und Abwarten: Europa angesichts des Moskauer Angriffs

Eskalation: Krieg gegen Schweden, Krieg gegen Litauen

Der Triumph Polen-Litauens

Moskaus Krieg und Europa

Moskaus Ende?

Zusammenprall oder Verflechtung der politischen Kulturen?

Schweden auf dem Höhepunkt seiner Macht gegenüber Moskau

Moskau vor dem Fall?

Schwedens östliche Vorposten

Nordische Grenzräume als politisches Laboratorium

Grenzraum und eurasische Handelsprojekte

Grenzlinien statt Grenzräume

Schweden als Militärstaat

Polen-Litauen und seine Orthodoxen – Vom Scheitern einer Integration

Steppenbrand: Der große Kosakenaufstand 1648

Moskauer Offensive und polnisch-litauischer Zusammenbruch

Wilna – Eine europäische Hauptstadt unter Moskauer Besetzung

Vom Baltikum bis in die Steppe: Der Große Krieg 1654 bis 1661

Konotop – Oder ein ukrainischer Triumph ohne Folgen

Die Teilung des Hetmanats

Ein Romanov auf dem polnisch-litauischen Thron?

Der »Ruin« der Ukraine

Bilanz eines Ringens

Die westlichen Nachbarn als Satelliten des zarischen Imperiums

Der große Umschwung

Ein ukrainischer Staat von schwedischen Gnaden

Der »Zar – Befreier« in der Moldau

Der Zusammenbruch des schwedischen Livlands und Estlands

Finnland unter Moskauer Besatzung

Der Triumph des Zaren

Schwedens Desaster

Außensteuerung Polen-Litauens und Schwedens durch Zarenreich und Westmächte

Frankreichs Grenzwall im Osten

Schwedens »Freiheitszeit«

Schwedens Revanchekrieg

Schweden als zarischer Satellit

Polen-Litauen im Griff der Zarenmacht

Die erste Teilung Polen-Litauens

Staatsstreich in Schweden: Gustavs III. aufgeklärter Absolutismus

Unter zarischer Herrschaft: Livland, Altfinnland und das Hetmanat im 18. Jahrhundert

Die erste Teilung der Moldau, das Ende der Zaporoger Sič, die Gleichschaltung der Ukraine und der Untergang des Krimchanats

Reform und Widerstand: Polen-Litauen und Schweden angesichts der Bedrohung aus dem Osten

Schwedens letzte Offensive

Polen-Litauens Untergang und das Überleben Schwedens

Im Zeichen Napoleons

Polen-Litauen in der Sattelzeit

Tilsit: Die Teilung Europas durch die Kaiser des Westens und des Ostens

Ein kleines Polen als französischer Vasallenstaat

Zarische Polenpolitik im Angesicht Napoleons

Die Aufteilung Schwedens

Die Annexion Bessarabiens

Im Imperium (1812–1914)

Weg von Schweden – Zarische Finnlandpolitik

Bessarabien und der zarische Sprung an die untere Donau

Kann das Imperium Polen integrieren?

Polen erhebt sich

Kresy oder Westgebiete? Belarus und die rechtsufrige Ukraine

Treue zum Imperium: Der deutsche Adel im Baltikum

Mit dem Zaren gegen die deutschen Barone? Die Kulturbewegungen der Letten und Esten

Wendepunkt 1863: Parlamentarismus in Finnland

Wendepunkt 1863: Aufstand in Polen

Anschwellendes Großrussentum

»Eine kleinrussische Sprache hat es nie gegeben«: Zarischer Kulturkampf

Nationale Außenzentren

Zwischen »organischer Arbeit« und Widerstand

»Finnland erwacht«

Bürgerrechte im Zarenreich? Die Revolution von 1905

Nationale und soziale Gärung: Polen

Tastender (Neu-)Anfang: Belarusen, Litauer und Ukrainer

Umschwung im Baltikum, Stagnation in Bessarabien

Flächenbrand im Westen

Durchbruch zur Demokratie: Finnland

Der Westen des Reichs im kurzlebigen Parlamentarismus

Und Schweden (Norwegen)?

Los vom Imperium und wieder zurück: 40 Jahre Krieg und Massengewalt (1914–1953)

Nationswerdung im Flüchtlingslager

Imperiales Ringen um die politische Neugestaltung

Die Februarrevolution und der Beginn der Befreiung der zarischen Westgebiete

Der bolschewistische Putsch und der Bruch der Völker mit dem Imperium

Das Deutsche Reich als Geburtshelfer der neuen Staaten

Finnland zwischen Unabhängigkeit und Bürgerkrieg

Imperialer Zusammenbruch in Bessarabien

Das rote Imperium greift an

Finnlands Traum von Größe

Polens Konsolidierung

Die Tragödie der Ukraine

Prekärer Frieden

Die Voraussetzungen für Freiheit und Eigenstaatlichkeit

Imperiale Biographien der Staatsgründer

Erneute Systemkonkurrenz

Abkehr von der zarischen Nationalitätenpolitik?

Brückenköpfe der Weltrevolution

Das Scheitern einer großregionalen Sicherheitsarchitektur

Demokratieaufbau in Kriegslandschaften

Der fremde Osten: Wolhynien, Galizien, Bessarabien unter polnischer bzw. rumänischer Herrschaft

Die Aufteilung des östlichen Europas und Polens Katastrophe

Finnland wehrt sich und überlebt

»Stille Unterwerfung« – Die Tragödie des Baltikums und Bessarabiens

Jahre des Moskauer Terrors 1939 bis 1941

Von der stalinistischen in die nationalsozialistische Gewaltzone

Die Rückkehr des Imperiums

Neuordnung im Norden

Waldbrüder und Partisanen

Vom Sowjetimperium zur zweiten Befreiung

Unter sowjetischer Herrschaft

Das Personal der Sowjetmacht

Russifizierung auf sowjetische Art

Polen als Vasallenstaat

Geist und Recht

Gescheiterter Aufbruch: Polen 1980/81

»Wind of change«

Der steinige Weg zur Freiheit

Das Imperium schlägt zurück – und scheitert

Nach dem Imperium?

Der russische Angriffskrieg seit 2022 und die Bedeutung der Geschichte

Bemerkung zur Schreibung von Orts- und Personennamen

Danksagung

Tafelteil

Anmerkungen

Einleitung

Die Überlegenheit des Westens

Gleichgewicht der Kräfte

Die westlichen Nachbarn als Satelliten des zarischen Imperiums

Im Imperium (1812–1914)

Los vom Imperium und wieder zurück: 40 Jahre Krieg und Massengewalt (1914–1953)

Vom Sowjetimperium zur zweiten Befreiung

Nach dem Imperium?

Karten- und Abbildungsnachweise

Personenregister

Ortsregister

Einleitung

Europäische Geschichte wird in der Regel von West nach Ost gedacht. Ein Blick in nordsüdlicher Richtung wird nur selten eingenommen. Dieses Buch dreht die Blickachse in eine ungewohnte Richtung. Und es legt sie auf jenen Raum, wo die Nord-Süd-Ausdehnung des Erdteils besonders groß ist – vom Nordkap(1) bis an das Schwarze Meer(1).

Geschichtsschreibung ist immer auch ein Abbild ihrer Zeit. Sie stellt bisweilen Althergebrachtes in Frage, weil die Gegenwart neue Einsichten eröffnet und neu zu sehen lehrt. Dass europäische Geschichte zumeist mit dem Blick West nach Ost geschrieben wird, ist leicht zu begründen: Wesentliche Entwicklungen verliefen auf dieser Achse, ob dies große Wanderungen, Bewegungen von Heeren oder Reichsbildungen betrifft, die Vermittlung von Ideen, geistigen Strömungen, aber auch den Austausch von Waren und materieller Kultur; oder aber ein kaum zu leugnendes Gefälle von West nach Ost bei der Bevölkerungsdichte, dem Städtenetz, Universitäten, Druckereien, beim Bildungssystem und der Alphabetisierung der Bevölkerung.

Ein vertikaler Blick auf den Kontinent verspricht auf den ersten Blick vergleichsweise weniger geschichtliche Neuerkenntnis. Das vorliegende Buch geht von einer Beobachtung aus, die die allerjüngste Vergangenheit nahelegt. Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 machte eine zuvor kaum sichtbare Nord-Süd-Dynamik in Europa sichtbar. Die Anrainer Russlands – Norwegen(1), Finnland, Schweden, Estland(1), Lettland(1), Litauen, Polen, Rumänien(1) und die Republik Moldau(1) – reagierten auf den russischen Angriff anders als Staaten, die weiter im Westen des Kontinents liegen. Sie alle fühlten sich unmittelbar betroffen, und sie alle verstanden die Gefahr, die nicht nur der Ukraine, sondern auch ihnen und ganz Europa droht, deutlich besser als die Gesellschaften in der Mitte und im Westen des Kontinents. Schweden und Finnland gaben ihre Neutralität auf und traten dem Nordatlantischen Verteidigungsbündnis bei. Balten und Polen zählen zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine, ebenso Norwegen und Dänemark(1). Die Republik Moldau strebt in die Europäische Union. Und Rumänien besitzt eine entscheidende strategische Bedeutung am Schwarzen Meer(2). All diese Staaten rücken enger zusammen und bilden eine Interessengemeinschaft zumeist innerhalb der Europäischen Union und der NATO.

Doch sind es nicht auch geschichtliche Erfahrungen mit Moskau als Nachbar, die ihr Handeln erklären? Das vorliegende Buch will zeigen, was es in historischer Betrachtung bedeutet, Nachbar Moskaus zu sein und seit dem ausgehenden Mittelalter mit dem Moskauer politischen System in Berührung zu gelangen. Behandelt wird ein ebenso riesiger wie vielfältiger Raum, von den arktischen(1) Landschaften im hohen Norden über von der Hanse geprägte Städte an der Ostsee(1), die Weiten des polnisch-litauischen Staates, die Steppen in der heutigen Ukraine bis zu den Klöstern und Weinbergen in der Moldau.

Die Geschichte des östlichen Europas wird aus einer Perspektive gelöst, die immer auf Moskau konzentriert war. Der hier betrachtete Raum wurde in Berlin(1), Paris(1), London(1) und Rom(1) im Zweifelsfall übersehen, und der gegenwärtige Krieg ist gleichsam der Lackmustest für diese Beobachtung. Während die französische, italienische oder spanische Öffentlichkeit kaum ein klareres Bild von Finnland, Schweden, Estland(2) oder der Moldau besitzt, herrscht in Deutschland(1), das geschichtlich viel engere Bezüge zu den genannten Staaten aufweist, ein Blick nach Osten vor, der zwischen Berlin und Moskau kaum etwas oder bisweilen gar nichts sieht oder sehen will. Weite Teile der deutschen Öffentlichkeit schauen mit Furcht, Faszination und Bewunderung auf Moskau. Die historischen Erfahrungen von Finnen, Skandinaviern, Balten, Polen, Belarusen, Ukrainern und Moldauern hingegen zählen in weiten Kreisen immer noch wenig. Dieses Buch will daher einen Raum sichtbar machen, der im Geschichtsdenken im Westen und der Mitte des Kontinents außerhalb enger Zirkel von Intellektuellen und Wissenschaftlern kaum klare Umrisse besitzt.

Jener Teil der Geschichtsforschung, der sich mit dem räumlich größten Bereich unseres Erdteils beschäftigt, hat die auf Moskau konzentrierte Wahrnehmung bewusst oder unbewusst befördert. Seit seiner Entstehung im ausgehenden 19. Jahrhundert hat er seinen Schwerpunkt auf das moskovitische Russland gelegt, russische Geschichte aus Moskauer Sicht erforscht und beschrieben. Diese Art der osteuropäischen Geschichte folgte dabei der Logik russischer Meistererzählungen, und sie stufte, bewusst oder unbewusst, alle westlichen Nachbarn Moskaus hinab zu einem Gegenstand russischer Expansion, als Gebiete am Rande, die in einem fast gesetzmäßig ablaufenden Prozess unter russische Herrschaft gerieten, ja geraten mussten. Diese Erzählung macht all jene unsichtbar, die im Mittelpunkt dieses Buches stehen.

Der russische Überfall auf die Ukraine hat unter den Osteuropaforschern eine Debatte ausgelöst, weshalb die Vorstellung so weit verbreitet sei, nach welcher die Ukraine, Belarus oder die baltischen Staaten und die Moldau fast schon naturgemäß zu Russland gehörten und daher kein Recht auf Selbstbestimmung hätten. Es wurde die Forderung erhoben, dass die osteuropäische Geschichte zu dezentrieren und nicht mehr ganz fixiert auf Moskau zu schreiben sei. Vielmehr wären die Stimmen all jener freizulegen, die bis anhin nicht gehört und nicht ernst genommen worden seien.[1]

So unsichtbar wie in vielen älteren Darstellungen sind jene Gesellschaften, die ab dem 17. Jahrhundert unter Moskauer Herrschaft gelangt sind, seit einigen Jahrzehnten nicht mehr. Russland wurde seit den frühen 1990er Jahren immer mehr als »Vielvölkerreich«, so der Wiener Historiker Andreas Kappeler(1), verstanden. Der Zerfall der Sowjetunion hatte am Ende des 20. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit für alle jene Gesellschaften geweckt, die in einem riesigen Bogen von der Halbinsel Kola(1) bis an die mongolische Grenze den Saum des Sowjetreiches bildeten. Dass die heutige Russländische Föderation Heimat vieler Völker sei, wird vom derzeitigen Regierungssystem in Moskau nicht geleugnet, im Gegenteil, es wird geradezu hervorgehoben als Kernelement einer Identität, die sich als eurasisch(1) versteht. Doch das Lob der Vielfalt beschränkt sich auf eine eng eingehegte Pflege von Folklore im Dienste eines Staates, der sich als Imperium sieht, in dem das russische Element eindeutig vorherrscht. »Russland als Vielvölkerreich« ist ein Konzept, das diesen imperialen Machtanspruch in Frage stellt, aber implizit und nicht beabsichtigt eine russische Deutung unseres Betrachtungsraumes stärkt: nämlich indem die Geschichte der nichtrussischen Bevölkerung in einem russischen Rahmen beschrieben und ihre Zugehörigkeit zu einem imperialen Russland in den Mittelpunkt der Darstellung gerückt wird. Allem, was vor der Eroberung der betroffenen Gebiete durch Russland lag, kommt in dieser Sicht weniger Bedeutung zu, wird weniger als eigenständige Geschichte denn als Vorgeschichte auf dem Weg zur Eingliederung in das Moskauer Reich behandelt.[2]

Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat viele Historiker angeregt, über große Reiche nachzudenken. Das Zarenreich und die Sowjetunion gehören zu den beliebtesten Gegenständen dieser Forschungsrichtung. Es wurde versucht, alte Schemata zu vermeiden, vor allem die Vorstellung eines einseitigen Machtgefälles von der Hauptstadt zu den Randgebieten sowie eine Gleichsetzung von Reichsgeschichte und russischer nationaler Geschichte. Die Untersuchung sogenannter imperialer Peripherien von Finnland bis in die Ukraine blühte auf. Doch noch immer werden Finnen, Balten, Polen oder Ukrainer für den Vergleich erst im (und nicht vor dem) Imperium interessant.

Und dieser imperiale Rahmen wurde letzten Endes eben nicht von den Randgebieten bestimmt, bei allem Einfluss und allen Gestaltungsmöglichkeiten, die einzelne Vertreter der Peripherien im Zentrum zeitweise auch erlangten. Eine eigentliche Dezentrierung der osteuropäischen Geschichte, einen Bruch mit der Vorstellung, der Fluchtpunkt der Betrachtung liege in Moskau, vollzog auch diese wichtige Forschungsrichtung nicht. Sie machte die Geschichte der Imperien in Russland vielgestaltiger, vielstimmiger und vor allem komplexer. Aber sie verstärkte ein Geschichtsdenken, das die Eroberung durch das Imperium als Teil eines teleologisch, also auf ein unverrückbares Ziel hin verlaufenden geschichtlichen Vorganges betrachtete. Der imperiale Blick auf unseren Betrachtungsraum fördert demnach, implizit und oft nicht beabsichtigt, ein Denken, das die betroffenen Gesellschaften, die zwischen Berlin(2) und Moskau liegen, tendenziell zum Verschwinden bringt.[3]

Osteuropäische Geschichte mit einer neuen Blickachse zu schreiben, heißt, viele Zusammenhänge freizulegen, die der Spezialforschung bekannt sind. Schon die Pioniere der osteuropäischen Geschichte als akademische Disziplin waren sich bewusst, dass die Geschichte dieses Raumes nicht nur auf Russland konzentriert werden kann. Theodor Schiemann(1), der erste Professor des Faches an der Berliner(3) Universität, legte 1886/87 ein umfangreiches Werk vor, in dem er die Geschichte des Moskauer Staates, Polens, Litauens und Livlands(1) (das heutige Estland(3) und Lettland(2)) nebeneinander darstellte, aber nicht miteinander verband. Dennoch war dies eine bedeutende geschichtsschreiberische Leistung. Der von ihm eingeschlagene Weg wurde aber in der Folge nur selten beschritten und kaum vertieft. Wenn die Geschichte Russlands mit jener seiner Nachbarn gemeinsam geschrieben wird, dann meist bilateral, also als Geschichte zweier Länder, oder aber, als Reaktion auf den Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022, in einer West-Ost-Achse, mit Polen und der Ukraine als Bezugspunkten.[4]

Jeder von Historikern entworfene Raum ist zunächst einmal ein Rahmen, um historische Erkenntnis zu gewinnen, und soll in unserem Fall daher Betrachtungsraum genannt werden, um nicht einen neuen künstlichen Raumbegriff einzuführen. Gesellschaftlich, religiös, politisch, wirtschaftlich und klimatisch scheinen die Finnmark(1) im Norden Norwegens(2) und die Steppe an der Donaumündung(1) alles zu trennen. Der Betrachtungsraum dieses Buches ist bestimmt von der Frage, was es bedeutet, Nachbar Moskaus zu sein, und zwar vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Unsere Darstellung erschöpft sich aber nicht darin, die Nachbarschaft einer großen Anzahl teils untergegangener, teils in der Gegenwart bestehender Staaten mit Moskau nachzuzeichnen. Erst recht nicht will sie all diese bilateralen Beziehungen einfach aneinanderreihen. Ziel ist es vielmehr, den Betrachtungsraum vom Nordkap(2) bis zum Schwarzen Meer(3) als politische Verflechtungsgeschichte zu erfassen, und zwar jeweils dann, wenn eine Gesellschaft in engere Beziehung zu Moskau trat: Das war in Finnland, dem Baltikum und Litauen schon im Mittelalter der Fall, im Fürstentum Moldau hingegen erst um 1650. Es geht also nicht darum, einen Raum gleichsam mechanisch in den Blick zu nehmen; vielmehr entsteht er in der Darstellung durch die Berührung mit dem Moskauer Staat. Dabei nehmen die Verflechtungen mit dem Voranschreiten der Zeit, vom Mittelalter bis in die Gegenwart, deutlich zu. Und dies zeigt, dass die Wahl unseres Betrachtungsraumes doch weniger künstlich ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Unser Betrachtungsraum ist durch seine Binnenlage bestimmt. Er liegt mitten im Kontinent. Klare Grenzlinien nach West und Ost lassen sich nicht ziehen und sollen auch nicht gezogen werden. Vielmehr soll auch hier verbindenden Strängen nachgegangen werden. Nach Westen zu den klassischen Großmächten des Kontinents, nach Süden zum Osmanischen Reich(1) hin und nach Osten. Denn osteuropäische Geschichte zu dezentrieren, darf nicht bedeuten, Moskau gleichsam aus einer solchen Darstellung hinauszuschreiben. Moskau ist zwar nicht mehr der Mittel- und Fluchtpunkt der Darstellung, wohl aber ein entscheidender Bezugspunkt. Denn es gilt, folgender Überlegung über viele Jahrhunderte nachzugehen: Die westlichen Nachbarn Moskaus haben sich von diesem nicht in erster Linie in Sprache und Konfession unterschieden – gerade bei orthodoxen Ukrainern und Belarusen wäre dies eine unsinnige Behauptung –, sondern durch die politische Kultur.

Damit grenzt sich dieses Buch ab von kulturalistischen Modellen, die der Orthodoxie kaum Potential zu demokratischer Entwicklung zugestehen oder dies nur dem Raum der heutigen westlichen Ukraine zubilligen, da die Orthodoxie einen eigenen, vom Westen unterschiedenen Kulturkreis darstelle. In der Theorie des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel P. Huntington(1) wird der in diesem Buch behandelte Raum als »Russland und sein nahes Ausland« bezeichnet, also als russischer Einfluss- und Machtraum beschrieben und damit vom demokratischen Europa getrennt.[5]

Gemeint ist mit politischer Kultur in unserem Zusammenhang, dass von Schweden (zu dem bis 1809 Finnland gehörte) über Livland(2), Polen-Litauen, die Ukraine bis in die Moldau über lange Zeiträume, wenn auch mit erheblichen regional unterschiedlichen Ausprägungen, eine politische Mitbestimmung größerer Bevölkerungsgruppen in klar umrissenen Institutionen sowie politische Konzepte, nicht zuletzt von Freiheit und Recht, zu beobachten sind, die sich in dieser nachhaltigen Form in Moskau nie haben entwickeln können. Dies soll einen roten Faden in der Darstellung bilden, im Sinne eines Vergleichs mit dem östlichen, dem Moskauer Nachbarn. Dabei dürfen die teilweise erheblichen Unterschiede zwischen Nord und Süd, zwischen Schweden und der Moldau, keinesfalls eingeebnet werden. Auch geht es nicht um eine Defizitgeschichte zulasten Moskaus.[6]

Es darf auch nicht der Eindruck erweckt werden, als durchzöge in allen Bereichen ein unüberbrückbarer Graben unseren Betrachtungsraum von Moskauer Nachbarn. Doch wird dieses Buch zeigen, dass es sehr wohl Grenzen gab, nämlich in der politischen Kultur, und es wird zeigen, wie alt diese Grenzen sind. Wer diese Grenzen in den letzten Jahrzehnten betonte, dem wurde oft ein Denken in Kategorien des Kalten Krieges vorgeworfen. Dies galt auch für politische Emigranten, die sich gegen die Idee stellten, dass die Sowjetunion gleichsam ein Recht habe, den Osten Europas zu beherrschen. Grenzen wurden dekonstruiert, hybride Identitäten in den Vordergrund gerückt – all diese Erscheinungen dürfen aber nicht davon ablenken, dass der Historiker auch Unterschiede zu benennen hat, wenn diese bestanden haben und bestehen.[7]

Diese Abgrenzung erfolgte gegenüber einem Staatswesen und einer Gesellschaft, die in diesem Buch als Moskau bzw. moskauisch beschrieben werden. Dieses Vorgehen muss begründet werden. Moskau steht für ein politisches und gesellschaftliches System, das sich von dem seiner Nachbarn deutlich unterschied. Was dieses System kennzeichnet, beschäftigt die Forschung seit langem.[8]

Moskau soll im Zusammenhang dieses Buches aber nicht bloß als Ort und Raum verstanden werden. Vielmehr ist es Chiffre für ein politisches System und einen Staat, der anders war als seine westlichen Anrainer und über lange Strecken auch anders sein wollte und immer noch will. Dieses System bestimmte sich nicht nur im Unterschied zu den Kerngebieten Europas, sondern besonders gegenüber seinen unmittelbaren westlichen Nachbarn, denen es bald als Bedrohung, bald als Ziel eigener Eroberungen, bald als Teil des eigenen Reiches begegnete. Im Verlauf des langen Zeitraums, den dieses Buch beschreibt, veränderten sich sowohl Moskau wie seine westlichen Nachbarn. Moskau steht also nicht für ein ehernes Prinzip, doch eben für ein Prinzip, das sich dialektisch in der jahrhundertelangen Auseinandersetzung mit seinen unmittelbaren westlichen Nachbarn wandelte.

Was dieses Buch von anderen Werken, die sich mit den hier betrachteten Regionen befassen, auch wesentlich unterscheidet, ist die zeitliche Ausdehnung. Die meisten Darstellungen beschränken sich auf einzelne Phasen und auf einzelne Räume. Die Imperienforschung etwa legt ihren Schwerpunkt auf jene Periode, in der Imperien tatsächlich bestanden (18. bis 20. Jahrhundert), alles andere ist Vor- und Nachgeschichte. Die Einteilung der Nationalgeschichten nach Epochen fördert zwar die Detailforschung, zersplittert aber einen größeren Blick. Der hier gewählte Zugang ist höchstens insofern originell, als er etwas scheinbar Einfaches unternimmt: Er behält den ganzen Raum über mehr als siebeneinhalb Jahrhunderte im Blick. Diese Methode ist jedoch nur scheinbar einfach, denn dahinter verbirgt sich die Herausforderung, Dinge zusammenzudenken und in der Darstellung zusammenzuführen, die in der Spezialforschung häufig getrennt betrachtet werden. Die zeitliche Tiefe ist notwendig, nicht im Sinne einer (gar nicht umsetzbaren) enzyklopädischen Vollständigkeit, sondern weil nur sie entscheidende Einsichten für die Grundthese dieses Buches ermöglicht.

Geschichte wird oft als anschwellender Strom wahrgenommen, der sich zur Gegenwart hin erweitert. In diesem Buch ist es umgekehrt. Zwar wiederholt sich Geschichte nicht – doch eine ganz auf das 20. Jahrhundert konzentrierte Darstellung verdeckt, wie alt die Grundstrukturen der Auseinandersetzung Moskaus mit seinen westlichen Nachbarn sind, wie weit sie zurückreichen ins Mittelalter und in die Frühe Neuzeit. Diese älteren Epochen werden daher bewusst nicht als Vorgeschichte zu einer vermeintlich bedeutenderen Zeitgeschichte beschrieben. Ereignisse, die nahe zur Gegenwart stehen, sollen verständlich gemacht werden, indem aufgezeigt wird, wie stark sie von jahrhundertealten Konstellationen bedingt sind. Daher liegt der zeitliche Schwerpunkt, vielleicht auf den ersten Blick überraschend, nicht auf jenen Epochen, die der Gegenwart besonders nahestehen. Und nicht der Zweite Weltkrieg, sondern die ersten Angriffskriege Moskaus gegen Schweden und Livland(3) im 15. und 16. Jahrhundert werden in einigen erzählerischen Details geschildert. Denn vieles, was im 20. und 21. Jahrhundert als besonders und einzigartig wahrgenommen wird, lässt sich in Grundzügen bereits ein halbes Jahrtausend zuvor beobachten. Daher fließt die Erzählung über die älteren Zeiten bewusst breiter und reicher dahin. Je mehr sie sich der Gegenwart nähert, desto mehr wird nach dem Vergleich gefragt, was ist wirklich neu, was tatsächlich anders? Die lange Dauer ist es, die unsere Erzählung prägt, die vielen Jahrhunderte ganz überwiegend bitterer und gewaltsamer Erfahrungen, die Moskaus westliche Nachbarn sammeln mussten und immer noch sammeln müssen.

Die vorliegende Geschichte von Politik und politischer Kultur der westlichen Anrainerstaaten Moskaus gliedert sich in große zeitliche Abschnitte. Bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert waren die westlichen Nachbarn, Schweden, Livland(4), Novgorod(1) und besonders Litauen, dem Moskauer Staat ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Um 1500 aber hatte dieser das strategische Vorfeld der wichtigen westlichen Nachbarn erobert. Es folgte bis um 1700 eine Phase des Gleichgewichts, mit heftigen kriegerischen Ausschlägen. Aber erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts kam es zu einem völligen Umschwung: Polen-Litauen und Schweden sanken herab zu Satelliten des zarischen Imperiums. Hundert Jahre später aber war Polen-Litauen, einst einer der größten Staaten Europas, von der Landkarte verschwunden, Schweden und das Fürstentum Moldau waren territorial amputiert. Und damit hebt die nächste Epoche an: Unser Betrachtungsraum befand sich unter der direkten Herrschaft des Zarenreichs, das aber zusammenbrach in der Krise des Ersten Weltkriegs. Das 20. Jahrhundert war geprägt von dramatischen Umschwüngen: 1917/18 befreiten sich die Gesellschaften von Finnland im Norden bis hinab in den Osten der Moldau. Doch rund zwanzig Jahre später teilten Hitler(1) und Stalin(1) den Raum unter sich auf, und nach der Gewaltorgie des Zweiten Weltkriegs erstreckte sich der Machtbereich des Moskauer Imperiums bis an die Elbe(1). 1989 aber schüttelten die unterworfenen Gesellschaften unseres Betrachtungsraumes erneut die imperiale Herrschaft ab. Damit beginnt jene Periode, die bis in die Gegenwart reicht – und diese Gegenwart erlebt den Versuch des Imperiums, seine früheren Eroberungen mit brutaler Gewalt zurückzuerobern.

Vorbemerkung zu einem Schlüsselbegriff

In diesem Buch wird von Reussen und Russen gesprochen. Unter Ersteren werden alle Orthodoxen slawischer Sprachzugehörigkeit verstanden, die im Großfürstentum Litauen lebten; es handelt sich um die Vorgängergesellschaften der heutigen Ukrainer und Belarusen. Sie gehörten einer politischen Kultur an, die sich fundamental von jener der Moskauer unterschied. Mit Russen gemeint sind jene ostslawischen Orthodoxen, die der Moskauer politischen Kultur angehörten. Der Begriff Reusse wird für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit verwendet. Mit der Herausbildung des Kosakenhetmanats um die Mitte des 17. Jahrhunderts setzt eine eigene, immer deutlicher fassbare ukrainische Identität ein. Die belarusische Identitätsbildung erfolgte etwas zeitverschoben.

Die Überlegenheitdes Westens

Die Welt der Kyjiver Rus’

Am Anfang stehen die Mongolen. Ohne die Eroberung und Brandschatzung Kyjivs(1) durch die Erben Dschingis Chans(1) im Jahre 1240 hätte es keinen Moskauer Staat gegeben. Zu Beginn eines Buches, das die Geschichte des Raumes vom Nordkap(3) bis zum Schwarzen Meer(4) dezentrieren, also Moskau nicht als Fluchtpunkt betrachten will, mag diese Feststellung eigenartig wirken. Doch ist Moskau Folge und Produkt der Mongolenherrschaft im Westen des eurasischen(2) Raumes. Erst die Zerstörung wichtiger Teilfürstentümer der Kyjiver Rus’(1) schuf den Raum, in dem Moskau sich die Vorherrschaft in weiten Teilen der alten Rus’ erkämpfte. Und Moskau war erfolgreich, weil kein anderes Teilfürstentum den Mongolen solche Ergebenheit bekundete und die Mongolen so geschickt zur Bekämpfung von regionalen Widersachern nutzte wie die Fürsten und bald auch Großfürsten von Moskau.

Als die Mongolen Kyjiv(2) zerstörten, war der Staat der Rus’ fast vierhundert Jahre alt. In den ostseefinnischen Sprachen bezeichnet »ruotsi« skandinavische Ruderer. Wohl von »ruotsi« leitet sich der Name »Rus’« und auch »Russe« ab. Die Rus’ erschlossen als Krieger und Händler ab dem ausgehenden 8. Jahrhundert den Raum jenseits der Ostsee(2). Sie folgten dabei großen Seen und Strömen, die sie hinab zum Schwarzen Meer(5) führten. Der Ladogasee(1), der Ilmensee(1) und der Dnipro(1) bilden wichtige Glieder in einem Gewässersystem, das sie benötigten, um immer weiter nach Süden vorzustoßen. In einem großen Bogen über halb Europa waren schon 839 Gesandte der Rus’ an den fränkischen Kaiserhof gelangt. 843 erschienen ihre Schiffe vor der byzantinischen Hauptstadt Konstantinopel(1) und versetzten deren Einwohner in Angst und Schrecken. Und um 850 sah man in Bagdad(1), der Hauptstadt des arabischen Kalifats, Karawanen der Rus’ einziehen. In wenigen Jahrzehnten hatten sie ein Macht- und Handelssystem aufgebaut, das den hohen Norden und den Osten Europas mit den Märkten des Mittelmeerraumes und Vorderasiens verband.

Ihren Ausgang nahmen diese Reisen vom Ladogasee(2) aus, wo die skandinavischen Händler-Krieger in Alt-Ladoga an der Mündung des Flusses Volchov(1) seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts einen Stützpunkt aufgebaut hatten. Sie bewegten sich in einem Umfeld, in dem sie sowohl Slawen wie ostseefinnischen Gemeinschaften (wie Finnen und Esten) begegneten. Weiter im Süden trafen die Rus’ auf Sprecher baltischer Sprachen, die wie die germanischen und slawischen, aber anders als die ostseefinnischen, zur indogermanischen Sprachfamilie gehören. Die Kriegergemeinschaften der Rus’ traten bald als Eroberer und Räuber, bald als Kaufleute auf, je nachdem, was mehr Gewinn versprach. Entlang der Wasserwege legten sie Stützpunkte an, darunter auch in Kyjiv(3), der heutigen Hauptstadt der Ukraine, die von den legendenumwobenen skandinavischen Kriegern Askold(1) und Dir(1) erbaut worden sein soll. »Gardariki«, die »städtereiche«, nannte man bald die Landschaft, die als »Rosia« oder »Ruscia« in byzantinischen und lateinischen Quellen erscheint und die um Burgstädte herum gegliedert war. Die Rus’ hatten also auch einem Herrschaftsgebilde den Namen verliehen, das im 9. Jahrhundert langsam Gestalt annahm. Bis weit in das 12. Jahrhundert hinein blieb dieser große Raum nur schütter bewohnt, die Siedlungen wurden wesentlich den Wasserwegen entlang gegründet, auf denen Menschen und Waren reisten. Im 10. Jahrhundert veränderte sich die Rus’ gleich mehrfach: Ab der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts waren die Skandinavier sprachlich in der slawischen Bevölkerungsmehrheit aufgegangen, germanische Namen verschwanden, slawische traten an ihre Stelle. Aus den fahrenden Kriegern wurden Herren von Burgstädten. Politisch setzten sich die Nachfahren des legendenumwobenen Rjurik(1) (gest. 879) durch, die den Grund legten für jene weit verzweigte Dynastie der Rurikiden, die die vielen Teilfürstentümer der Rus’ beherrschen und erst 1598 als Zarengeschlecht von Moskau aussterben würde. Rjuriks Nachfolger Helgi (slawisch: Oleg(1)) hatte sich gewaltsam gegen Gegner wie Askold(2) und Dir(2) durchgesetzt: 882 zog er mit seiner Kriegergefolgschaft gegen Kyjiv, überlistete die beiden und erschlug sie. Dass sich die Rurikiden über so lange Zeit halten konnten, verdankten sie ihrer Entscheidung, das Christentum anzunehmen. Dies geschah 988/89, als Volodymyr(1), der Herrscher von Kyjiv, sich zum christlichen Glauben bekehrte, und zwar zur Orthodoxie, deren Mittelpunkt in der byzantinischen Hauptstadt Konstantinopel(2) lag. Das Standbild des alten slawischen Gottes Perun(1) wurde gestürzt. Man band es an ein Pferd, schleifte es durch Kyjiv(4) und warf es schließlich in den Dnipro(2).

Das Christentum hatte freilich schon lange vor dem Glaubenswechsel des Herrschers in der Rus’ Fuß gefasst, über Handelsbeziehungen, Reisen in das reiche Konstantinopel(3), über den Aufenthalt der Fürstin (1)Olga (mit germanischem Namen Helga) am Bosporus(1). Missioniert wurden die Bewohner der Rus’ in einer ihnen verständlichen Sprache, dem Kirchenslawischen, das mehr als ein Jahrhundert zuvor für die Bekehrung der slawischen Bulgaren am Balkan(1) geschaffen worden war. Mit dieser Sprache hielt auch das kyrillische Alphabet in der Rus’ Einzug. Die Kirche als Trägerin des Christentums erwies schon bald ihre Bedeutung weit über den religiösen Raum hinaus. Denn die Rus’ als politisches System kannte nur kurze Zeit Stabilität. Sie gliederte sich schon im 11. Jahrhundert in zahlreiche Teilfürstentümer auf. Sie brachte aber ein eigenes Recht hervor, das Rusische Gewohnheitsrecht (pravda ruskaja). Der Großfürst von Kyjiv(5) erwies sich als Erster unter Gleichen, der seine Würde nicht an seinen Sohn weitergeben konnte, sondern sie dem ältesten männlichen Verwandten überlassen musste. Dieses Senioratssystem förderte die Unruhe in der weit verzweigten Dynastie, die Rus’ zersplitterte rasch. Zusammengehalten wurde sie neben der Idee einer dynastischen Gemeinschaft der Rurikiden von der orthodoxen Kirche und deren Oberhaupt, dem Metropoliten von Kyjiv. Dieser und die orthodoxe Geistlichkeit schufen einen religiösen, kulturellen und auch symbolischen Rahmen um die ganze Rus’. Obwohl das Christentum aus Konstantinopel(4) und nicht aus Rom(2) gekommen war, schottete sich die Rus’ keineswegs gegenüber dem romkirchlichen Europa ab, also jenen Königreichen, die den Papst als Oberhaupt der Christenheit ansahen. Im Gegenteil, die Rurikiden schlossen Ehebündnisse mit den Königsfamilien des römisch-deutschen Reichs(1), Frankreichs(1), Ungarns(1) und der skandinavischen Königreiche, aus deren Gebiet sie einst aufgebrochen waren. Von den 52 Ehen mit wichtigen Dynastien, die die Rurikiden zwischen 950 und 1150 eingingen, betrafen drei Viertel westliche Königshäuser. Nichts zeigt besser, dass die slawische und orthodoxe Rus’ ein fester Bestandteil der politischen Welt des mittelalterlichen Europas war. In der Rus’ verschmolzen Skandinavier, Slawen, Balten und Finno-Ugrier in regional unterschiedlicher Weise – das baltische Element war im Nordwesten bedeutend, die Finno-Ugrier hingegen besiedelten weite Räume von der Halbinsel Kola(2) bis an den Ural(1).

Am Vorabend der mongolischen Eroberung hatte sich die Kyjiver Rus’(2) politisch erheblich verändert. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts sah sie sich durch die Steppenreiter der Kumanen unter Druck gesetzt. Das sollte bis zur Eroberung der Krim(1) durch das Zarenreich (1783) das Schicksal der Nachfolgestaaten der Rus’ bleiben: die Verwundbarkeit im Süden, die offene Grenze hin zur Steppe. Die Überfälle der Kumanen verheerten besonders den südlichen Teil der Rus’, so auch das alte Zentrum Kyjiv(6). Langsam verschoben sich die Gewichte innerhalb der Rus’ nach Norden, in Gebiete, wo dichte und ausgedehnte Wälder Schutz vor der Sklavenjagd durch die Steppenreiter boten. Und allmählich verschwand auch die Vorstellung, dass die Fürsten nach dem Senioratsprinzip ihre Fürstensitze wechselten. Vielmehr blieben nach 1200 einzelne Zweige der Rurikiden in wichtigen Burgstädten sesshaft, und es entstanden eigentliche Teilfürstentümer, so weit im Nordwesten Novgorod(2), im Westen Smolensk(1), im Nordosten Vladimir-Suzdal’(1) und Rjazan’(1), Perejaslav(1) (in der heutigen Zentralukraine), Černihiv(1) (in der heutigen Nordostukraine) oder Halyč(1) (Galizien(1))-Wolhynien(1) (im Westen der heutigen Ukraine). Am besten geschützt vor Angriffen erwies sich das abgelegene Vladimir-Suzdal’, aus dem heraus sich Moskau entwickeln sollte. Der langsame Aufstieg dieser am Rande der Rus’ gelegenen Fürstenresidenz lässt sich nachvollziehen an der Geschichte einer Ikone der Muttergottes, die ursprünglich in Vyšhorod(1) nahe Kyjiv(7) verehrt worden war; 1155 wurde sie nach Vladimir überführt, und 1395 kam sie in die Kathedrale der Entschlafung Mariens in Moskau. So wie dieses wichtige religiöse Bildnis nach Norden wanderte, verschob sich der Schwerpunkt der alten Rus’ unter dem Druck der Steppenreiter immer weiter in den Schutz der großen Wälder.[1]

Der Große Herr Novgorod am Volchov – Eine Stadtrepublik in der alten Rus’

Am wenigsten vom Mongolensturm erfasst wurden räumlich abgelegene und von Wäldern und ausgedehnten Wasserläufen geschützte Gebiete der Rus’. Dies trifft besonders auf ein Teilfürstentum zu, das die Verflechtung der Rus’ mit Skandinavien(1) und dem Baltikum bis zu seiner Eroberung durch Moskau im Jahre 1478 versinnbildlicht: Novgorod(3) am Volchov(2), also an der uralten Handelsstraße gelegen, die den Norden mit dem Schwarzen(6) und dem Kaspischen Meer(1) verband. Novgorod sollte im Mittelalter zu einem eigentlichen Gegenmodell zu Moskau innerhalb der alten Rus’ aufsteigen – für Norweger, Schweden, Dänen und Deutsche zwischen dem Nordkap(4) und der Ostsee(3) wiederum erfolgte der Kontakt zur Welt der Rus’ über Novgorod und erst nach dessen Fall über Moskau. War Novgorod also für den nahen Westen »rusisch«, so stellte es im Zusammenhang der Rus’, die nach 1240 fast zur Gänze unter mongolischer Oberherrschaft stand, die Brücke zum romkirchlichen Nordeuropa dar, hatte aber auch eine ganz eigene Form der politischen Organisation. Die nördlich des Ilmensees(2) gelegene Stadt wuchs um 850 als skandinavische Kriegersiedlung in slawisch-ostseefinnischem Milieu zu einem Ausgangspunkt der Eroberungen der Rurikiden Helgi (Oleg(2)) und Ingvar(1) (slawisch: Igor) heran. Reich wurde Novgorod(4) durch den Handel und die Verarbeitung von Pelzen, die es in einem riesigen Einzugsgebiet als Tribut einsammelte, und zwar von den ostseefinnischen Gemeinschaften im Norden und Nordwesten der Stadt. Um 1140 saßen die Steuereintreiber bereits an Flüssen, die in das Weiße Meer(1) mündeten, an der Onega(1) sowie der nördlichen Dvina(1) und deren Zuflüssen wie Suchona(1) oder Vaga(1). Wohl um 1200 erreichten die Pelzsammler die Südküste der Halbinsel Kola(3). In diesen Gebieten stießen sie auf zwei wesentliche Bevölkerungsgruppen, die ostseefinnischen Karelier und die eine uralische Sprache sprechenden Sámi (früher als Lappen bezeichnet), wobei Letztere bis zu den westlichen Küstengebieten des Weißen Meeres(2) siedelten. Im Spätmittelalter drangen die Karelier immer weiter nach Norden vor und vermischten sich durch Ehen mit den Sámi. Beide Gruppen lebten von Jagd und Fischfang sowie dem Sammeln von Raseneisenerz, aus dem Eisen gewonnen wurde. Die Karelier waren es, die oftmals für die Novgoroder den Pelztribut einzogen und damit Teil wurden des wichtigsten Handelssystems im hohen Norden der Rus’.

Die besondere politische Struktur Novgorods(5), für die die Stadt auch lange nach ihrem Untergang in der russischen Kultur bei liberalen Reformern gerade des 19. Jahrhunderts großen Ruhm genoss, die von Anhängern eines autoritären Systems aber als Sinnbild chaotischer Willkür abgelehnt wurde, scheint weniger Ursache denn Folge des reichen Handels gewesen zu sein. In Novgorod bestimmte nämlich nicht wie sonst in der Rus’ ein mächtiger Fürst, sondern große Bojaren-(Aristokraten-)Geschlechter, die durch Pelzhandel reich geworden waren und die in ihren großen Adelshöfen in der Stadt durch Handwerker jene Rohstoffe verarbeiten ließen, die von den Tributjägern in den dünn besiedelten, kargen Gebieten am Weißen Meer(3) eingesammelt wurden. Diese von Palisaden umgebenen Adelshöfe bildeten Siedlungsinseln in der Stadt. Mit den Gewinnen bauten die Bojaren eigene Kreditgeschäfte auf. So stieg Novgorod zu einer Art Venedig des Nordens auf, regiert von einer adligen Kaufmannselite.[2]

In Novgorod(6) wurde der Fürst gewählt, seine Befugnisse waren eng begrenzt. Die Herausbildung einer mächtigen Fürstendynastie, und das unterschied die Stadt maßgeblich von Moskau, wurde schon früh unterbunden: Als Fürst Alexander Nevskij(1), der Schweden und Deutsche besiegt hatte (s. u. S. 31), 1263 starb, verhinderten die Novgoroder die Machtübernahme von Nevskijs Sohn und wählten den Bruder des Verstorbenen, der aber einen Vertrag mit der Stadt schließen musste. Von Seiten der Stadt traten dabei auf der Erzbischof, der Posadnik (was mittelalterliche deutsche Quellen mit »borchgrev«/Burggraf oder »borgermester«/Bürgermeister wiedergeben), der Tausendschaftsführer, der Hundertschaftsführer, Älteste und »ganz Novgorod«. Hier handelte die Stadt als Schwurgemeinschaft, und die Zahl der politisch Beteiligten wuchs mit der Zeit weiter an. 1266 kamen »alle Geringeren« dazu, und 1371/72 die »Schwarzleute«, womit Handwerker und Händler gemeint waren. Im Machtkampf mit der städtischen Schwurgemeinschaft unterlagen die Fürsten also, ganz anders als im Rest der alten Rus’. Als 1270 ein Fürst so sein Amt verlor, rief er die Mongolen zu Hilfe, doch griff ein benachbarter Teilfürst (jener von Kostroma(1)) ein, und schließlich musste sich der Fürst durch Eid den Novgorodern(7) unterwerfen. Dazu gehörten Bestimmungen, wonach nur Einheimische als Amtleute einzusetzen waren, der Fürst keine Urkunden ohne den Posadnik ausstellen und überhaupt nichts gegen die Interessen Novgorods und dessen Vertreter unternehmen durfte. Der Fürst war beschränkt auf die Rolle eines Heerführers. Die eigentliche Macht lag in den Händen der großen Bojarengeschlechter, die Entscheidungen aber wurden in der veče getroffen, der Volksversammlung, zu der die Einwohner durch eine Glocke zusammengerufen wurden. Diese Versammlungen verliefen oftmals unruhig und gewaltsam, sie wurden von den reichen Bojarengruppen gesteuert. Abstimmungen erfolgten nicht durch Zählung, sondern danach, wer am lautesten Unterstützung bekundete. Gegner wurden nicht selten in den Volchov(3) geworfen. Es waren zwischen dreißig und vierzig Bojarengeschlechter, die die Fäden zogen, ähnlich wie in Venedig gab es einen Herrenrat, der aus ehemaligen und aktiven Würdenträgern bestand, anders als in der Lagunenstadt aber war der Kreis der politisch Berechtigten viel weiter gezogen. »Herr Groß-Novgorod« (gospodin Velikij Novgorod) nannten die Bürger stolz ihr Staatswesen, das nur im südlich angrenzenden Pleskau/Pskov(1) ein strukturelles Gegenstück besaß, sich aber sonst von der Herrschaft mächtiger Fürsten in der Rus’ absetzte.

Dass Novgorod(8) so wohlhabend wurde, verdankte es auch jenen Kaufleuten, die aus dem Westen in die Stadt kamen, die damit als Scharnier zwischen dem Nordwesten des eurasischen(3) Raumes und Mitteleuropa diente. Es waren dies jene deutschen Kaufleute, die von der Insel Gotland(1) aus die Ostsee(4) für den Handel erschlossen. Die Gründung Lübecks(1) im Jahre 1184 hatte dem Handel in der Ostsee einen ganz neuen Anstoß verliehen, und bald schon zeigten sich die ersten Anzeichen eines großräumigen Verbands der deutschen Ostseekaufleute, der Hanse. Bereits 1192 kam es zu einem Vertrag zwischen den Gotlandfahrern und Novgorod. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts zogen die mächtigsten Hansestädte, die an Novgorod besonders interessiert waren, die Macht an sich: Lübeck, Visby(1) sowie die baltischen Städte Riga(1), Reval(1) (das heutige Tallinn) sowie Dorpat(1) (das heutige Tartu) hatten Beschlüsse der Novgoroder Hansekaufleute zu bestätigen. Die Hansekaufleute brachten Tuch, Salz, Wein, Heringe, Metalle, Nadeln und Garn, vor allem aber das in großen Mengen benötigte Getreide nach Novgorod und erwarben dafür Felle und Wachs. Der »Herr Groß-Novgorod(9)«, der von den Mongolen nie erobert worden war, den Herrschern Eurasiens zwar Tribut zahlte, aber seine Fürsten nicht regelmäßig zur fußfälligen Verehrung der mongolischen Chane nach Osten schicken musste, war so nicht nur der wohlhabendste Teil der alten Rus’, sondern das »verfassungspolitische Gegenmodell« (Christian Lübke(1)) zu allen Teilfürstentümern der alten Rus’, vor allem aber zu dem den Mongolen ergebenen Moskau.[3]

Das 13. Jahrhundert und die Neugestaltung von Europas Norden und Osten

Während die Hanse in Novgorod(10) den Einfluss des Westens in Gestalt von Kaufleuten und Waren vertrat, gestalteten sich die politischen Berührungen zum Westen anders und konfliktreicher. Im 12./13. Jahrhundert veränderte sich das Antlitz Nordeuropas und der Ostsee(5) als Berührungszone zur alten Rus’ grundlegend. Drei Bewegungen gilt es dabei zu betrachten: die Nordausdehnung des Königreichs Norwegen(3) über die Region Tromsø(1) hinaus; die schwedische Erschließung der finnischen Küsten östlich des Bottnischen Meerbusens(1) (in der Landschaft Österbotten(1)) sowie an der Südküste Finnlands (in der Eigentliches Finnland(1) genannten Region im heutigen Südwestfinnland); schließlich drittens die Eroberung des Baltikums, an der zahlreiche Akteure beteiligt waren: die dänische Krone (im heutigen Nordestland(4)), der Schwertbrüderorden, der 1237 im Deutschen Orden aufging, sowie Hansekaufleute; weiter im Süden, in Preußen(1), baute der Deutsche Orden im Gebiet der baltischen Prussen einen neuen Staat auf. Alle drei Bewegungen erfolgten zunächst weitgehend unabhängig voneinander, doch bald verflochten sie sich zu einem Machtgefüge, das viele hundert Jahre Bestand haben sollte. Alle drei erfassten die einheimische Bevölkerung: Sámi, Finnen, Karelier und Esten sowie die Balten (Liven, Kuren, Semgaller, Senonen, Lettgaller). Und alle drei Bewegungen trafen im Osten unweigerlich auf Novgorod(11), dessen südliche Nachbarn Pleskau(2), Polack(1) sowie das aufstrebende heidnische Litauen. Schweden und Deutsche deuteten ihre Fahrten nach Nordosten immer mehr als Kreuzzüge. Das 13. Jahrhundert bildet daher auch einen Bruch in der Geschichte der alten Rus’: Hatten sich zuvor die Bewohner, soweit sie christlich waren, am ehesten gegen Heiden und gegen diese vor allem wegen ihrer andersartigen Lebensweise als Jäger und Sammler mit nur geringem Ackerbau abgegrenzt, so formten sich neue Vorstellungen konfessioneller Unterschiede zwischen Katholiken und Orthodoxen heraus, und damit, avant la lettre, zwischen Westen und Osten.

Norwegen und die Rus’

Die Ausdehnung des Königreichs Norwegen(4) nach Norden erfolgte in mehreren Stufen und erreichte kurz vor 1200 den Malangenfjord(1) (südlich von Tromsø(2)). In einem ersten Schritt wurde das norwegische Recht durchgesetzt, Bezirke und Unterbezirke angelegt sowie Gerichtssprengel; in einem zweiten Schritt wurden Wehrbezirke geschaffen; in einem dritten Schritt wurde dann das norwegische Abgabenwesen eingeführt, das zwischen Norwegern und Sámi unterschied. Abgesichert wurde das Ganze durch ein eigenes Erzbistum in Nidaros(1) (bei Trondheim(1), ab 1152/53). Bei ihren Vorstößen in den hohen Norden trafen die Norweger auf Novgoroder(12), die dort von den Sámi Pelze einzogen. Für die Sámi bedeutete dies, dass der Druck auf sie nun stieg, denn auch die Norweger wollten den Pelzreichtum des hohen Nordens abschöpfen. Novgorod und Norwegen wurden so zu Nachbarn und Konkurrenten in einem riesigen, dünn besiedelten und unwirtlichen, wirtschaftlich aber vielversprechenden Raum. Beide Staaten aber agierten dort am äußersten Rand ihrer Machtmöglichkeiten, und beide bekundeten ein Interesse an einer gütlichen Einigung. 1250/51 reisten Gesandte des Novgoroder Fürsten Alexander Nevskij(2) zum norwegischen König Håkon Håkonsson(1) und planten sogar, letztlich erfolglos, ein Heiratsbündnis. Im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts verhandelten beide Seiten über Grenzabkommen. Die Lösung, die dabei getroffen wurde, verband zwei eigentlich ganz unterschiedliche Vorstellungen: In einem 1326 abgeschlossenen Vertrag einigten sich Norwegen(5) und Novgorod darauf, dass beide in einem sich überlappenden Raum Abgaben von den Sámi einziehen durften. Die Norweger erhielten das Recht, bis in den äußersten Osten der Halbinsel Kola(4) vorzustoßen sowie auch an die Südküste dieser Region, die Novgoroder wiederum zogen bis zur Linie Lyngstuva-Målselven(1) auf norwegischem Gebiet umher. In den 1330er Jahren aber wurde versucht, eine Grenzlinie zu ziehen, die mehrere Punkte ausdrücklich erwähnte: so das Vorgebirge Lyngstuva(1) am Lyngenfjord(1) und den weiter südlich in den Malangenfjord(2) entwässernden Fluss Målselven. Lange Jahre stritten norwegische, russische und andere Forscher über das Verhältnis zwischen einer Grenzlinie einerseits und den sich überlappenden Pelzsammelgebieten andererseits. Doch müssen sich die beiden Systeme nicht ausschließen. Denn weiter im Süden, in dem ebenfalls ausgedehnten Berührungsgebiet von Schweden und Novgorod(13) stellten sich ganz ähnliche Fragen, die fast zur gleichen Zeit, im Jahre 1323, im Frieden von Nöteborg(1) geregelt wurden.[4]

Schweden und sein Osten

Das seit dem 9. Jahrhundert von Hamburg(1) aus langsam und im Vergleich mit Dänemark(2) und Norwegen(6) erst spät christianisierte Schweden erhielt 1164 mit Uppsala(1) ein eigenes Erzbistum und löste sich von dem 1104 im damals dänischen Lund(1) eingerichteten Erzbistum. Von Schweden aus drang das Christentum ab dem 11. Jahrhundert nach Finnland vor, doch waren es vorerst schwache Strahlen, die den Norden erreichten. Zum einen wagten sich schwedische Händler vor, nicht zuletzt über die Insel Gotland(2), dem großen Verteiler im Ostseehandel(6), zum anderen wanderten ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts schwedische Bauern und Fischer über den Nordkvarken in der Mitte des Bottnischen Meerbusens(2) nach Finnland ein, wo sie auf eine einheimische Gesellschaft trafen, die von der Jagd, der Fischerei und der Rodungswirtschaft in den ausgedehnten Wäldern lebte. In einigen Gebieten wie im heutigen Südwestfinnland und den vorgelagerten Åland-Inseln(1) hatten Finnen schon vor der Ankunft schwedischer Siedler Ackerbau betrieben. Die Schweden nannten ihre neue Heimat »Ostland« (Österland); der Begriff Finnland war damals noch nicht bekannt. Die Siedler suchten vor allem in küstennahen Gebieten eine neue Heimat, so in Österbotten(2) (an der Ostküste des Bottnischen Meerbusens) und im Eigentlichen Finnland(2) (im heutigen Südwestfinnland). Die Christianisierung verlief über eine sehr lange Zeit und ist in ihren Einzelheiten nur schemenhaft erkennbar. Eine Kirchenorganisation wird in Ansätzen im 13. Jahrhundert greifbar. So lange der neue Glaube benötigte, um in die waldigen Weiten Finnlands vorzudringen, so schlug er bei den Finnen doch tiefe Wurzeln, was sich an Liedern und der Volksüberlieferung ablesen lässt. Der christliche Glaube aber gelangte nicht nur aus dem Süden, also über Schweden, ins Land, sondern die Finnen waren auch mit der orthodoxen Welt von Novgorod(14) in Berührung gekommen.

Finnland aber wurde in die Welt des romchristlichen Christentums eingegliedert, das vertreten war durch rivalisierende Kirchenfürsten in Hamburg(2)-Bremen(1) und den skandinavischen Kirchenzentren Uppsala(2) und Lund(2). Somit bildete Österland, und das blieb bis in die Gegenwart so, einen kulturellen und konfessionellen Grenzraum gegenüber der orthodoxen Rus’, im Mittelalter war dies zunächst der »Große Herr Novgorod(15)«. Im 12. und vor allem im 13. Jahrhundert festigte sich die Herrschaft der schwedischen Könige, und wie im Falle Norwegens(7) weiter im Norden, entzündete sich mancher Grenzzwist mit Novgorod. Novgoroder Fürsten stießen bereits im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts tief nach Finnland vor, genauer in die mittelfinnische Landschaft Tavastland/Häme(1). Die Raubzüge der Novgoroder im frühen 12. Jahrhundert deuten hin auf einen Grundzug der finnischen Geschichte – die schicksalshafte Nachbarschaft zu einem militärisch und bevölkerungsmäßig weit überlegenen Nachbarn im Osten, ob dieser Novgorod hieß oder ab 1478 Moskau.

In Finnland rangen Schweden und Novgorod(16) (und später Moskau) nicht nur um wirtschaftlichen Einfluss. Schon früh traten konfessionelle und kulturelle Unterschiede hervor. Die schwedischen Könige begannen im 12. Jahrhundert, Feldzüge nach Finnland und weiter nach Osten bis an den Ladogasee(3) durchzuführen. In Finnland und an der Landbrücke von Karelien(1) prallten sie mit den Interessen Novgorods zusammen. Im 13. Jahrhundert entstand in Schweden eine Legende, die diese Kriegszüge, welche dem Vorbild der alten Raub- und Handelsunternehmen der Skandinavier seit dem 8. Jahrhundert folgten, als Kämpfe für den christlichen Glauben deutete. Demnach soll der schwedische König Erich IX. Jedvardsson(1) in den 1150er Jahren auf einen Kreuzzug nach Norden gegangen sein, gemeinsam mit dem Bischof Heinrich(1). Nach seinem Sieg seien die Finnen getauft worden. Bischof Heinrich wurde als Glaubenszeuge verehrt, weil er bei seinen Bekehrungsversuchen von einem finnischen Bauern erschlagen worden sein soll. Beide Protagonisten des Feldzugs, König Erich(2) und Bischof Heinrich, wurden heiliggesprochen, wobei die Kirche von Uppsala(3) die Verehrung des Königs, das neue finnländische Bistum in Åbo/Turku(1) jene des Bischofs(2) förderte. Beide sind Symbolgestalten des sich ausbildenden schwedischen Reiches im europäischen Norden, hart an der Grenze zur Orthodoxie.

Als Glaubenskrieg gedeutet wird auch ein weiterer schwedischer Kriegszug nach Osten, getragen von Jarl Birger Magnusson(1), der in den späten 1230er Jahren in der mittelfinnischen Landschaft Tavastland(2) kämpfte und bis an die Neva(1) vordrang. Dort aber unterlag er Alexander, dem Fürsten von Novgorod(17), der wegen dieses Sieges den Beinamen Nevskij(3) erhielt (1240). Während die schwedischen Züge im 12. Jahrhundert erst in der Rückschau des 13. Jahrhunderts zu Kreuzzügen erhoben wurden, galt dies für das 13. Jahrhundert weniger. Denn eine päpstliche Bulle von 1237 ermunterte die Schweden ausdrücklich zur Bekehrung von Tavastland. Am Ende des 13. Jahrhunderts hatten die Schweden ihren Machtbereich schon in den Großraum des heutigen St. Petersburg(1)s vorgeschoben, wo sie 1293 die Festung Viborg(1) erbauten. Bereits im 13. Jahrhundert zeichnete sich ab, dass Schweden den äußersten Nordosten der Ostsee(7) sowie das Mündungsgebiet der Neva beherrschen und seinen Einfluss möglichst auch zum Ladogasee(4) ausdehnen wollte, den skandinavische Krieger damals schon seit über einem halben Jahrtausend kannten.

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts hatte das politisch-kulturelle Verhältnis zwischen Schweden als nordischer Vormacht und Novgorod(18) als bedeutendstem Teil der alten Rus’ einen besonderen Charakter angenommen. Beide Seiten rangen um dünn besiedelte Gebiete von Finnland bis nach Karelien(2). Sie schöpften dort nicht nur Abgaben ab, sondern beide Seiten schoben sich in die Waldgebiete vor, indem sie dort Kirchen bauten und die Bevölkerung zu bekehren versuchten.

Was in die Zukunft – und bis in unsere Gegenwart – reichen sollte, war der Versuch Schwedens, Novgorod(19) von abendländischer Waffenkunst fernzuhalten. Der Papst verhängte auf Bitten Schwedens 1229 ein Embargo auf den Waffenhandel in der Ostsee(8), ab 1285 untersagte Schweden den Verkauf von Stahl und Eisen an die Karelier und ab 1295 an die Rus’. Embargo und Sanktionen sind keine Instrumente moderner Politik. In unserem Betrachtungsraum reichen sie über acht Jahrhunderte zurück bei dem Versuch der katholischen Mächte, die orthodoxen Nachbarn militärisch einzuhegen. Aber auch der Bruch dieser Embargos in Karelien(3) und weiter südlich in Livland(5) gehört zu dieser bis in die Jetztzeit reichenden Geschichte.[5]

Nicht nur Krieg und niederschwellige Raubzüge bestimmten die Nachbarschaft, sondern ähnlich wie im Falle Norwegens(8) wollten Schweden und Novgorod(20) ihre Einflussgebiete in einem Vertrag abstecken, was in einem 1323 zu Nöteborg(2) zwischen Fürst Jurij(1) von Novgorod und König Magnus Eriksson geschlossenen Abkommen auch geschah. Um diesen Vertrag und dessen Deutung hat sich eine umfangreiche Debatte entwickelt, geht es doch um nichts Geringeres als die finnische Ostgrenze zum Raum der alten Rus’ hin (eine Grenze, die heute die östliche Ausdehnung der NATO bestimmt). Zwar wurden Landmarkierungen wie Flüsse und Berge erwähnt, doch grenzten die Vertragspartner wie im norwegisch-novgorodischen Vertrag von 1326 eher Besitz- und Steuerrechte ab als Gebiete, die durch eine durchgehende Grenzlinie voneinander getrennt waren.[6]

Im Spätmittelalter schob sich Staatlichkeit in den Raum vom Nordkap(5) bis an den Ladogasee(5) nur tastend vor – Steuereintreiber, Händler, Krieger erschienen in dem Wald- und Seenland, erste Palisadenstellungen entstanden, kleine Burgen in einem riesigen, dünn besiedelten Gebiet. Bis in das 13. Jahrhundert blieben Raubzüge und Spannungen über Pelztribute, die den Einheimischen abgepresst wurden, zwar nicht aus, doch dann wurden diese Gegensätze auch konfessionell und kulturell aufgefasst – Sámi und Karelier unterschieden sich nun von Schweden nicht mehr nur durch ihre Lebens- und Wirtschaftsweise, sondern neu vor allem durch ihr Heidentum. Dass die Novgoroder(21) nicht einfach nur Christen waren, sondern orthodoxe Christen und sich dadurch von den Katholiken unterschieden, gewann erst im späteren Mittelalter ein derartiges Gewicht, dass sich ein schwedischer König aufmachte, um den Novgorodern das Kreuz zu bringen. Gegen Ende des ersten Drittels des 14. Jahrhunderts aber hatten die Schweden ein neues Bild von den Nachbarn im Nordosten entworfen: Wer nicht katholisch war, ob Karelier, andere Ostseefinnen oder Novgoroder, galt kulturell und konfessionell als Gegner. Schweden selbst begann, sich immer mehr als katholisches Bollwerk gegen eine nichtromkirchliche Welt zu verstehen, und umgekehrt grenzte sich die zunehmend von Moskau beherrschte Rus’ unter mongolischer Kontrolle immer mehr vom katholischen Westen ab.

Dänen, Deutsche und Schweden im Ringen um das Baltikum

Vieles von dem, was in der norwegisch-schwedisch-Novgoroder(22) Berührungszone im Siedlungsraum von Sámi, Finnen und Kareliern geschah, ist nur verständlich, wenn der Blick weiter nach Süden wandert, in das Baltikum, das zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein gänzlich neues Antlitz erhielt. Stießen die Schweden über den Bottnischen Meerbusen(3) und Finnland nach Karelien(4) und an die Neva(2) vor, so erschienen ihre Widersacher, die Dänen, auf großen Flotten.[7] Die Eroberung des Baltikums nahm König Waldemar II.(1) der Siegreiche (1202–1241) in die Hand. Möglich wurde sie, da in der Kriegs- und Seefahrtskunst wichtige Fortschritte erzielt worden waren; neben das Langschiff trat nun die Kogge, die wesentlich mehr Fracht befördern konnte, Katapulte und die Armbrust erwiesen sich bald als wirksame Waffen, und Lotsen leiteten die Schiffe sicher über tausend Kilometer von der dänischen Küste entlang den schwedischen Gestaden zu den Åland-Inseln(2) und entlang der Südküste Finnlands bis an die estnische Nordküste, das Hauptziel der dänischen Eroberungspläne. In der Ostsee(9) trafen Dänen und Schweden aber auch auf eine kriegstüchtige und seeerfahrene baltische Bevölkerung. Die Männer aus Kurland(1) (im heutigen Lettland(3)) und von der Insel Ösel(1) (vor der estnischen Küste) warteten nicht auf skandinavische Eroberer, sondern suchten als Korsaren vielmehr das dänische (heute südschwedische) Blekinge(1) heim. 1187 plünderten Esten und Karelier bis an den Mälarensee(1) bei Stockholm(1).

Fast gleichzeitig mit dem verstärkten Auftreten schwedischer Geistlicher an den finnischen Küsten gingen im Baltikum die ersten Missionare an Land, so um 1185 der Missionsbischof Meinhard(1) am Unterlauf der Düna(1), wo 1201 Riga(2), eine der großen Handelsstädte des Baltikums, gegründet wurde. Bischof Albert von Riga(1) schuf 1201 den Schwertbrüderorden, und damit begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Ostsee(10): Ritterorden, ursprünglich geschaffen für den Kampf gegen Muslime im Heiligen Land, fassten nun an der Ost- und bald auch der Südküste der Ostsee Fuß und errichteten, anders als in Palästina, eigene Territorialherrschaften. Als treibende Kraft an der unteren Düna aber erwiesen sich vor allem jene Kaufleute der entstehenden Hanse, die 1192 mit Novgorod(23) einen Vertrag abgeschlossen hatten. Der dänische König Waldemar(2) hatte bereits 1206 einen Stützpunkt auf der Insel Ösel(2) vor der estnischen Küste errichtet. 1219 segelte er mit einer gewaltigen Flotte von mehr als 1500 Schiffen aus Dänemark(3), Schleswig(1), Lübeck(2), Mecklenburg(1), Rügen(1) und Pommern(1) über die Ostsee(11) und ging dort an Land, wo bald die »Dänenburg« Reval(2) (Tallinn) entstehen sollte, die zweite bedeutende Hafenstadt des Baltikums. Die Esten leisteten gegen die Eroberer erbitterten Widerstand. 1223 stürmten sie mehrere neu angelegte dänische Siedlungen, folterten den Befehlshaber von Jerwen(1) zu Tode und schnitten sein Herz heraus, das sie brieten und verzehrten. Langfristig aber unterlagen die Einheimischen, und dies bedeutete für die ostseefinnischen Esten und die baltischen Liven, Kuren, Lettgallen(1), Semgallen und Selonen, dass sie als sogenannte Undeutsche unter die Herrschaft deutscher Adliger, Geistlicher und Stadtbürger gerieten. Erst im 19. Jahrhundert sollten sich die Letten (als Nachfahren der genannten baltischen Gemeinschaften) und Esten aus der deutschen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Vorherrschaft lösen und im 20. Jahrhundert Eigenstaatlichkeit erlangen.

Schon im 13. Jahrhundert zeichnete sich die außerordentliche Vielschichtigkeit der livländischen Machtstruktur ab: Kaufleute, Missionsbischöfe, Ordensritter und gewöhnliche Adlige hatten Livland(6) erobert. In Estland(5) (das historische Estland entspricht dem heutigen Nordteil der Republik Estland), d. h. in den Landschaften Harrien(1), Wierland(1), Jerwen(2), der Wiek(1) und auf der vorgelagerten Insel Ösel(3), hingegen setzten sich die Dänen fest. Sie behielten dieses Gebiet bis 1346 und verkauften nach einem Aufstand der Esten ihre Herrschaft dem Deutschen Orden. Zu den Säulen der livländischen politischen Kultur zählte der Zweig des Deutschen Ritterordens, der anders als in Preußen(2) keinen geschlossenen Staat errichtet hatte, sondern die Macht mit Adel, geistlichen Gebieten und Städten teilen musste. Dies rief dauerhafte schwere Auseinandersetzungen besonders mit dem Erzbischof von Riga(3) hervor, die bis zum Zusammenbruch des livländischen Staatenbundes 1558 nie gelöst wurden. Die Ritter, neben den Städten, dem Orden und den Bischöfen (von Kurland(2), Ösel-Wiek, Dorpat(2)) die vierte Säule des sich herausbildenden livländischen politischen Systems, waren auch sehr früh ins Land gekommen und begründeten ihren Anspruch auf dauerhafte Mitsprache mit Verweis auf jene beiden Adligen, denen 1201 zwei Burgen an der Düna(2) verliehen worden waren. Es waren vor allem Ministeriale, also niedere Adlige aus dem deutschen Reich(2), die im Baltikum ihr Glück suchten. Diese Ritter schufen eine neue Form der politischen Selbstorganisation an der Grenze zur Rus’: den Zusammenschluss zu einer adligen Gemeinschaft, den Ritterschaften, die über 700 Jahre Estland(6) und Livland beherrschen oder zumindest prägen würden. Die älteste dieser Ritterschaften entstand im Zeitalter der Eroberung im dänischen Teil des Baltikums, in den estnischen Regionen Harrien(2) und Wierland(2) – die harrisch-wierische Ritterschaft, die innerhalb der baltischen Ritterschaften eine besondere Identität pflegte. Schon kurz nach 1200 entwickelte sich in Est- und Livland(7) eine politische Welt, deren Träger und deren Modelle aus Kerngebieten des romkirchlichen Europas in den Nordosten übertragen worden waren. Hart an der Grenze zu Novgorod(24) lagen nun ein Stück Dänemark(4) und noch ein viel größeres Stück des deutschen Reiches(3). Der strukturelle Gegensatz dieser mitteleuropäischen Siedlergesellschaft zur angrenzenden Rus’ war im Baltikum deutlich größer als weiter im Norden, wo Norweger und Schweden keine größeren Städte gründeten und sich in Finnland nur langsam eine Adelsschicht herausbildete.[8]

Dem Vordringen von Dänen, Schweden und Deutschen setzten Novgorod(25) und das heidnische Litauen Grenzen. Im September 1236 vernichteten die Litauer in der Schlacht bei Schaulen(1) den Schwertbrüderorden; 1240 schlug Alexander Nevskij(4) die Schweden und 1242 den Deutschen Orden in der Schlacht auf dem Eis des Peipussees(1). Kuren und Semgallen leisteten noch jahrzehntelang Widerstand (bis 1267 bzw. 1290). So festigte sich allmählich im Baltikum ein Grenzraum der romkirchlichen Welt gegenüber einem orthodoxen bzw. heidnischen Osten. Gerade die Bekämpfung und Bekehrung der heidnischen Litauer schrieb sich der Deutsche Orden auf die Fahnen.

Die Auseinandersetzungen von Schweden und Deutschen mit Novgorod(26) wirkten auch in den Raum der Rus’ hinein und prägten das Selbstverständnis des – auf lange Sicht – wichtigsten Zweiges der Rurikiden. Alexander Nevskij(5) wurde bald als Heiliger verehrt; seiner gedacht wurde im Novgorod des ausgehenden Mittelalters einerseits als Verteidiger der Freiheit von Stadt und Fürstentum, bald aber setzte sich andererseits eine viel mächtigere Deutung durch: Alexander wurde gefeiert als Stammvater jener Fürsten, die in Moskau auf den Thron gelangten und als mongolische Vasallen die alte Großfürstenwürde der Kyjiver Rus’(3) an sich zogen. Der Kampf gegen Schweden und Deutsche grub sich tief in das geschichtliche Gedächtnis Moskaus ein. Als 1558, rund dreihundert Jahre nach der Schlacht am Peipussee(2), Zar Ivan IV.(1) der Gestrenge über Livland(8) herfiel, berief er sich auf Alexander. Und als sich im Jahre 1700 Zar Peter I.(1) anschickte, auf Ivans Spuren zu wandeln, schien es ihm passender, nicht den verrufensten Zaren der Rurikiden-Dynastie zum Vorbild zu wählen, sondern den Fürsten von Novgorod(27), dem er im jungen St. Petersburg(2) ein Kloster errichten ließ, zum Andenken an seinen eigenen Sieg über die Schweden. Und im 20. Jahrhundert beauftragte der sowjetische Diktator Josef Stalin(2) den Regisseur Sergej Eisenstein(1), einen Film über die Schlacht auf dem Eis zu drehen, der den Kampf als ruhmreichen Abwehrsieg von Slawen gegen deutsche Kolonialherren deutete, also vor der Folie der sowjetischen Gegenwart der 1930er Jahre. Alexander Nevskij(6) – Ivan IV. (2) – Peter I.(2) – Stalin, vom 13. Jahrhundert reicht eine Traditionslinie in die Gegenwart, an deren vorläufigem Ende Vladimir Putin(1) steht. Schweden gilt als historischer Gegner und Nevskij als Symbol für den Moskauer Anspruch auf das Baltikum und die Abwehr einer westlichen Aggression.

Aufstieg einer europäischen Großmacht: Litauen

Litauen kommt im westeuropäischen Geschichtsverständnis kaum Bedeutung zu, was im Gegensatz steht zur geschichtlichen Stellung, die dieses Reich über viele Jahrhunderte einnahm. Denn Litauen wäre es fast gelungen, Moskau aus dem Feld zu schlagen und das Erbe der alten Rus’ zu übernehmen. Die Geschichte Europas wäre in diesem Falle wohl ganz anders verlaufen. Im Gegensatz zu den Nachfolgestaaten der 1240 besiegten Kyjiver Rus’(4) waren die Litauer nie von den Mongolen unterworfen worden. Sie zahlten keine Tribute, ihre Herrscher mussten nicht an den Mongolenhof nach Saray(1) an der Wolga(1) pilgern und dort demütig um die Einsetzung in ihre Fürstenwürde ersuchen, wie die Moskauer Fürsten und ihre innerrusischen Widersacher. Litauen, das sich bald in den Raum der alten Rus’ ausdehnen sollte, stellt ein eigenes Modell der osteuropäischen und westeurasischen(4)