Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition a

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Auf einmal sprühte die Waffe, in deren Mündung er starrte, nach allen Seiten Funken. Wie bei einem Feuerwerk. Ein dumpfer Schlag traf ihn. Er rannte. Er verbarrikadierte sich. Irgendwann riss er sich die Kleider vom Körper. Fragte die anderen im Versteck: Wie schwer bin ich verletzt? Ein traumatisches Erlebnis, das einen Menschen verändern, ihn brechen kann. Andreas Wiesinger schaffte es, dem allen etwas Positives abzugewinnen: "Neun Minuten" ist seine Geschichte, furios aufgeschrieben von der jungen Presse-Redakteurin Bernadette Krassay. Ein Buch als starkes Bekenntnis zum Guten. Eines, das motiviert, »Ja« zum Leben zu sagen, egal was es bringt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 134

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernadette Krassay:Neun Minuten

Alle Rechte vorbehalten

© 2023 edition a, Wien

www.edition-a.at

Cover: Bastian Welzer

Satz: Isabella Starowicz

Gesetzt in der Premiera

Gedruckt in Deutschland

12345—2726252423

ISBN 978-3-99001-663-3

eISBN 978-3-99001-664-0

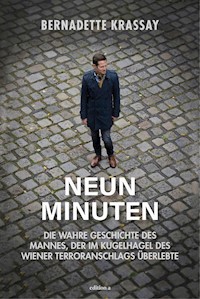

BERNADETTE KRASSAY

NEUN MINUTEN

DIE WAHRE GESCHICHTE DES MANNES, DER IM KUGELHAGEL DES WIENER TERRORANSCHLAGS ÜBERLEBTE

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

1Von Brüssel nach Wien

2Der 2. November 2020

3Im Keller

4Im Innenhof

5Die Rettung

6Im Krankenhaus

7Zu Hause

8Die Tage danach

9Kerzen der Vergebung

10Das multiple Organversagen

11Der erste Jahrestag

12Auch die Zeit heilt Wunden

VORWORT

Es war ein kalter Novembertag im Jahr 2021, als ich beschloss, ins Bermudadreieck zu gehen, um die Stimmungslage vor dem ersten Jahrestag des Terroranschlags von Wien einzufangen. Das Bermudadreieck ist ein Lokal- und Szeneviertel im ältesten Teil der Wiener Innenstadt. Am Abend des 2. November 2020 hatte dort ein islamistischer Attentäter vier Menschen getötet und mehrere verletzt. Nun, ein Jahr später, schrieb ich als freie Mitarbeiterin für die Wiener Zeitung und wollte in einer Reportage zeigen, wie sich die Erinnerung an die Terrornacht in die Stimmung des Viertels eingeprägt hatte.

Auf dem Weg zum Bermudadreieck war ich neugierig, was mich dort erwarten würde. Dort angekommen schlenderte ich die Seitenstettengasse hinauf. Es waren etliche Kerzen aufgestellt – zwar bei Weitem nicht so viele wie in den Tagen gleich nach dem Anschlag, doch die Lichter zeichneten eine schöne, fast schon feierliche Stimmung in die Dämmerung. Ich fragte einige Lokalbetreiber, ob für den 2. November 2021 besondere Pläne anstehen würden, und plauderte mit vorbeikommenden Passanten.

Nach einer Reihe von interessanten und aufschlussreichen Gesprächen besuchte ich das Salzamt, um dort einen Caffè Latte zu trinken. Gegenüber von mir saß ein junger Mann, der herzlich mit einem der Kellner lachte und mir nicht wie ein normaler Gast vorkam. Also sprach ich ihn an, ob er zum Lokal gehöre. Er schmunzelte und sagte: »Nein, ich war beim Terroranschlag im Philosoph und war einer der Verletzten.« Durch die gemeinsamen Erlebnisse hätte sich eine besondere Art von Freundschaft mit den Menschen in den umliegenden Lokalen entwickelt, die er mir nicht in einem Satz beschreiben konnte.

Ich staunte und fragte ihn, ob ich mich zu ihm setzen könnte. Er nickte freundlich, zog einen Sessel heran und deutete mir, Platz zu nehmen. Wir stellten uns einander vor. Andreas Wiesinger war sein Name.

Gespannt lauschte ich seiner unglaublichen Geschichte und die Zeit verging dabei wie im Flug. Er erwähnte auch, am ersten Jahrestag wäre eine Gedenkfeier nur mit den Opfern geplant, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sei. Nach etwa zwei Stunden bedankte ich mich bei Andreas für das Gespräch und seine Erlaubnis, seine Geschichte in einem Artikel für die Wiener Zeitung zu veröffentlichen. Er bat mich nur, ihm die Onlineversion des Artikels zukommen zu lassen.

Der Artikel erschien und Andreas war begeistert. Wir verabredeten uns in der Woche darauf auf einen Kaffee und beschlossen, seine Geschichte aus seiner Perspektive als Buch auf Papier zu bringen. Mehr als ein Jahr lang trafen wir einander regelmäßig immer abends und sprachen über die vorab von mir ausgearbeiteten Kapitel. Im Anschluss schrieb ich seine Erzählungen nieder.

Dieses Vorwort verfasse ich am 2. November 2022, also genau zwei Jahre nach dem Terroranschlag in Wien. Als abschließendes »Nachtgespräch«, wie wir unsere Konversationen gerne nennen, gehen Andreas und ich heute zum ersten Mal zusammen ins Lokal Philosoph, denn er hatte mir zuvor eine Nachricht geschrieben:

»Sag mal, magst du nach unserer Sitzung später auf ein Bier ins Philosoph schauen?«

Ich: »Sehr gerne. Du weißt aber eh, welcher Tag heute ist?«

Andreas: »Genau deswegen :-)«

Er war exakt vor zwei Jahren mehrfach in diesem Lokal angeschossen worden. Das seelisch zu verarbeiten, hatte lange Zeit in Anspruch genommen und ich bin überwältigt von Andreas’ Stärke, Reflexionsfähigkeit und Lebenskraft, die ich in unseren Gesprächen mehrfach erfahren hatte. Es waren teilweise hochemotionale und schwierige Abende, an denen Andreas bestimmte Ereignisse erst durch seine Erzählung wieder eingefallen waren. Kürzlich hat er mir gesagt, wie wichtig unsere Gespräche für seinen inneren Seelenfrieden nach der Erfahrung des Terroranschlags seien. Es ist mir eine besondere Ehre, diesen Weg der Verarbeitung und Reflexion begleitet zu haben.

Andreas will seine Geschichte erzählen, um einerseits den Menschen eine Stimme zu geben, die sie an jenem Abend verloren haben, andererseits, um die Tragödie aus der Sicht der Überlebenden darzustellen.

Bereits am Abend des Anschlags waren die Stimmen aus dem rechten Eck lauter geworden, die geradezu darauf gewartet hatten, ihrem Misstrauen gegen Moslems vehement Ausdruck zu verleihen. So hatte es zumindest Andreas empfunden und dem wollte er entgegenwirken, weshalb er sich auch an die Medien gewendet hatte – als eine der Personen, die den Terroranschlag unmittelbar miterlebt hatten, auch dabei verletzt worden waren, aber noch am selben Abend aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. Die wichtigste Botschaft, die er dabei vermitteln möchte: »Ich werde wieder zurück an den Anschlagsort gehen und hatte weder vor dem Anschlag noch danach Angst vor Moslems.«

Darüber hinaus möchte Andreas aufzeigen, wie vom Staat mit den Opfern umgegangen wurde. Hier geht es ihm aber nicht um sich selbst, sondern um jene Menschen, die in dieser Nacht schwer verletzt und im Stich gelassen wurden. Für sie will er sich einsetzen.

Die dritte und für ihn wichtigste Intention, seine Erlebnisse zu erzählen, ist seine Erkenntnis, die er aus dem 2. November 2020 gezogen hat: Es bringt nichts, traumatische Erlebnisse zu verdrängen und nicht darüber zu reden. In den Abendstunden detailreich über seine Geschichte zu reden, brachte ihm teils wichtige, aber verschüttete Erinnerungen wieder zurück und war für seine psychologische Aufarbeitung von unglaublicher Bedeutung. An diesem Abend im Bermudadreieck war etwas Furchtbares geschehen. Doch je öfter er wieder an diesen Ort zurückkehrt, umso mehr verblasst diese traumatische Erfahrung. Heute fühlt sich Andreas wieder wohl im Bermudadreieck. Er hat für sich ein Licht entfacht und es selbst an das Ende des Tunnels gestellt.

Dies ist die unglaubliche Geschichte von Andreas Wiesinger, der sich in den Wochen und Monaten nach dem Terroranschlag wieder zurück ins Leben kämpfte.

1

VON BRÜSSEL NACH WIEN

Ich wurde 1978 in Wien geboren. Nach dem Studium brachte mich die Arbeit nach Nürnberg. Dort arbeitete ich im Telekombereich als Backoffice Engineer. Ich bestand auch ein Auswahlverfahren bei der Europäischen Kommission, an dem ich teilgenommen hatte. Somit kam ich auf eine Liste und war von da an berechtigt war, für die Europäische Kommission zu arbeiten.

Eines Tages bekam ich eine Einladung für ein Jobinterview in Brüssel im Bereich »Forschung Innovation Luftfahrt«. Ich dachte mir, warum nicht, und sagte zu. Tatsächlich hatte ich mich schon jahrelang für den Verkehrsbereich interessiert, auch meine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben und zu meiner ehrlichen Überraschung war ich nach dem Interview der Wunschkandidat für die Stelle. Als dann das Angebot kam, für die Europäische Kommission zu arbeiten, musste ich nicht lange überlegen. Somit begann ich am 1. Oktober 2013 im Alter von 35 Jahren meinen Job als Project Officer für die EU-Kommission. Das heißt, ich war mit meinem Team für Projekte in der Luftfahrtforschung verantwortlich.

Während meiner Zeit in Brüssel war ich des Öfteren in Österreich auf Heimaturlaub und suchte Kontakt zu Menschen, die hier im Bereich der Luftfahrt forschten, denn Österreich hat auch ein eigenes Luftfahrtforschungsprogramm im Bundesministerium für Klima (BMK). Von dort wurde ich schließlich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Österreich zurückzukommen. Zuerst wollte ich das nicht. Brüssel machte mir zu dieser Zeit einfach viel zu sehr Spaß. Es gab dann aber doch einige Aspekte, die mich zum Umdenken brachten.

Große Organisationen wie die EU sind stark von den Mitgliedsländern abhängig. Sie können nur dann selbst gestalten, wenn die Mitglieder das zulassen. Daher erschien mir die Chance im österreichischen Klimaministerium doch reizvoll. Ich hatte mich in den sechs Jahren in Brüssel in die Luftfahrt verliebt und in Österreich gab es die Möglichkeit für mich, in dem Bereich tatsächlich auch etwas bewegen zu können.

Auch die Terroranschläge vom 22. März 2016 in Brüssel spielten eine Rolle bei meiner Entscheidung. Es waren Selbstmordattentate, die am Flughafen Brüssel-Zaventem und in einer Metrostation im EU-Viertel stattfanden. Später bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu den Taten. Es hatte sich hier um dieselbe Terrorzelle wie bei den Anschlägen in Paris am 13. November 2015 gehandelt, wie Ermittler herausfanden. Das gesamte Massaker forderte 35 Menschenleben, darunter drei islamistische Attentäter. Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt. In dieser Woche hatte ich Urlaub, den ich in Österreich verbrachte. Als ich wieder zurück nach Brüssel kam, war nichts mehr wie zuvor. Vor allem das abendliche Ausgehen hatte einen bitteren Beigeschmack bekommen. Denn dass es nicht nur diese eine Gruppe gab, sondern mehrere, war uns allen klar. Niemand konnte sich sicher sein, ob es nicht weitere Attentate geben würde – in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in den Ausgehvierteln. Dennoch beschlossen wir, uns die Stadt nicht wegnehmen zu lassen.

Es ist eigentlich seltsam. Man fühlt sich umso sicherer, je weniger Polizei präsent ist. Je mehr Polizisten vor Ort sind, desto unheimlicher ist die Stimmung. Die schwer bewaffneten Soldaten in jeder U-Bahn-Station und in jedem Bahnhof, die gepanzerten Fahrzeuge vor den Kaufhäusern, die Polizisten mit Maschinengewehren gaben uns das Gefühl einer latenten Bedrohung, und das rund um die Uhr. In dieser neuen Realität mussten wir uns zurechtfinden, doch die Angst vor dem Terror saß uns allen im Nacken. Es war einfach ein bedrohliches Gefühl, die ganze Zeit bewaffnete Einheiten in der Nähe zu sehen und so stets daran erinnert zu werden, etwas wäre im Argen und die Polizisten müssten uns als Bevölkerung besonders beschützen.

Nach einer gründlichen Abwägung des Für und Wider entschied ich mich dafür, den Job in Brüssel aufzugeben, und arbeitete ab Jänner 2020 in Wien in einer Innovations- und Mobilitätsagentur, die für das Ministerium tätig ist. Wir beraten das BMK im weitesten Sinn. Zurück in Wien fühlte ich mich weitaus sicherer. Es war für mich ein überwältigendes Gefühl der Freiheit, aus dem »belagerten« Brüssel in das friedliche Wien zu kommen.

2

DER 2. NOVEMBER 2020

In den ersten Monaten in Wien hatte ich in meiner Freizeit de facto nichts unternommen, da kurz nach meiner Rückkehr die Coronapandemie ausgebrochen und das Land in den ersten Lockdown gegangen war. Das war auch der Grund, weshalb ich vorübergehend zu meiner Mutter zog – um einerseits die Zeit nicht alleine verbringen zu müssen und andererseits, weil ich unmittelbar nach meiner Rückkehr noch keine passende Wohnung für mich gefunden hatte.

Im Sommer kam das lang ersehnte Aufatmen. Doch schon bald zeichnete sich mit den sinkenden Temperaturen nach dem Sommer die nächste Ausgangssperre ab, die für den 3. November angesetzt worden war. Daher wollten viele den Abend davor noch nutzen und etwas trinken gehen. Ich hatte ein paar Tage vor dem 2. November mit Peter, einem Freund, der ein Arbeitskollege in Brüssel gewesen und kurz vor mir ebenfalls nach Wien zurückgekehrt war, ausgemacht, noch auf ein letztes Bier in die Innenstadt zu gehen. Daraus wurde jedoch nichts, weil sich bei uns aufgrund der steigenden Corona-Neuinfektionszahlen doch allmählich ein mulmiges Gefühl eingeschlichen hatte.

Am besagten Tag stand ich wie immer um sieben Uhr morgens auf und machte mir als Allererstes einen Kaffee. Aber nicht irgendeinen. Ich hatte mir vor einigen Jahren zum Spaß eine Siebträgermaschine gekauft. In einer alten Wiener Kaffeerösterei hatte mir jemand genau erklären und zeigen können, wie richtiger Espresso und Cappuccino gemacht werden. Bei Siebträgermaschinen gibt es die vollautomischen, bei denen nur ein Knopf gedrückt werden muss, um sich Kaffee in eine Tasse herunterzulassen. Dann gibt es jene, die ich habe. Eine italienische Siebträgermaschine, wie sie aus den urigen Wiener Kaffeehäusern bekannt ist. Mit der eigens dafür konzipierten Handmühle mahle ich jeden Morgen etwa fünf Minuten lang die Kaffeebohnen. Es hat fast ein bisschen etwas von Morgensport und hilft mir erstaunlich gut beim Aufwachen – tatsächlich mehr als das eigentliche Kaffeetrinken im Anschluss. Die Zubereitung des Kaffees ist mein kreativer Moment in der Früh und mein Morgenritual.

Mit dem Kaffee neben meinem Laptop loggte ich mich an jenem Tag ein und checkte zunächst meine E-Mails. Nach der ersten Stunde Arbeitszeit ging ich duschen, zog mich an und spazierte zur Bäckerei ums Eck. Ich drückte die Tür auf und sogleich stieg mir der Duft von Cappuccino in die Nase, den ich schmunzelnd genüsslich tief einatmete. Die freundliche Bäckerin erkannte mich sofort und nickte mir mit einem Lächeln zu. Denn ich hole mir nahezu jeden Tag bei ihr etwas zu essen und daher weiß sie nicht nur, wer ich bin, sondern auch, um welche Uhrzeit ich täglich komme. Ohne meine Bestellung aussprechen zu müssen, überreichte mir die Bäckerin eine Nussschnecke mit einer Serviette auf einem Pappteller und wünschte mir dabei einen schönen Tag.

Nach meinem Homeoffice-Arbeitstag voll mit Onlinemeetings beendete ich extra früher die Arbeit, damit ich noch zu einer Änderungsschneiderei im zweiten Bezirk gehen konnte, bevor am nächsten Tag durch den Lockdown wieder alle Geschäfte geschlossen sein würden. Ich hatte einige Tage zuvor in einer kleinen, schmucken Boutique in der Innenstadt beim Bummeln wunderschöne Seidenstoffe entdeckt. Der Verkäufer hatte mir erklärt, die Stoffe würden aus Italien stammen. Nach längerem Hin-und-her-Überlegen hatte ich mich für einen davon entschieden und das schöne Stück Seide danach zu einem Schneider gebracht, um es zu einem Schal verarbeiten zu lassen.

Der 2. November 2020 war ein Montag und, wie es der Zufall wollte, ein ungewöhnlich warmer und schöner Spätherbstabend. Zur Sicherheit hatte ich mir noch vor dem Verlassen des Hauses meine schwarze Lederjacke geschnappt, falls es am Abend doch frisch werden sollte. Als ich gerade den fertigen Seidenschal abholte, schrieb mir Anna, eine Freundin, die ich vor Jahren beim Ausgehen kennengelernt hatte, ob wir uns treffen wollen, und ich sagte zu. Das Wetter war herrlich und ich war ohnehin bereits in der Stadt.

Mit Anna hatte ich damals, als ich noch in Wien gelebt hatte, einen Flirt, aus dem eine jahrelange Freundschaft geworden war. Auch in meiner Zeit in Brüssel hatte ich sie öfter getroffen, wenn ich in Wien meinen Urlaub genoss. Das ist das Schöne an wahren Freundschaften im Vergleich zu Beziehungen. Es kann ein Jahr vergehen, in dem keine gemeinsamen Treffen stattfinden, und dennoch machen Freunde danach genau dort weiter, wo der Kontakt aufgehört hat. Und es fühlt sich an, als wäre kein Tag seit dem letzten Treffen vergangen. Bei einer Fernbeziehung geht das nicht, bei Freundschaften schon. Ich freute mich auch schon, sie wiederzusehen. Am Weg zu unserem vereinbarten Treffpunkt überkam mich Erleichterung bei dem Gedanken daran, den Seidenschal noch rechtzeitig bekommen zu haben. Es weckte Vorfreude in mir, als ich Anna schließlich um 18 Uhr vor dem urigen Beisl Philosoph in einem langen, grün-weiß gemusterten Kleid stehen sah.

Es war unser Lieblingslokal mitten im Herzen des Bermudadreiecks mit Blick auf die Ruprechtskirche. Wir hatten uns als größerer Freundeskreis generell immer gerne beim Bier-Philosophen getroffen, der in unserer Gruppe unter diesem Namen bekannt war. Die besonders große Auswahl an diversen Bieren war für mich als Bierliebhaber ein besonderer Anreiz. Drei Lokale sind dort nebeneinander aufgefädelt. Das Vulcania und das Philosoph sind durch ein großes grünes, zweiflügeliges Tor verbunden, das durch einen Durchgang in einen kleinen Innenhof führt. Über dem grünen Tor ist ein Balkon, der zum Salon des Starfriseurs Josef Winkler gehört. An das Philosoph grenzt außerdem die Morgans Bar an.

Anna tänzelte freudig auf mich zu, nahm mich jauchzend in den Arm. Dabei bemerkte ich, sie roch tatsächlich nicht mehr nach Zigarettenrauch. Ein paar Tage zuvor hatte sie mir stolz erzählt, sie hätte nun endgültig mit dem Rauchen aufgehört. Ich hatte ihr zunächst nicht geglaubt.

Wir wählten einen der Alutische im Schanigarten mit Blick auf die Ruprechtskirche, die übrigens eine der ältesten Sakralbauten Wiens ist, für die ich ein Faible habe, und bestellten zwei Bier. Wir plauderten über verschiedenste Themen, unsere Zukunftspläne und Alltagssorgen. Anna erzählte mir von ihrem neuen Job bei einer Werbeagentur, der sie mehr zu erfüllen schien als ihr vorheriger in der Buchhaltung bei einem Steuerberater. Sie hatte sich ohnehin seit Jahren beruflich umorientieren wollen, da ihr die Arbeit als Buchhalterin zu monoton war. In der Werbeagentur könne sie sich nun austoben, berichtete sie mir mit leuchtenden Augen, während sie von verschiedensten Projekten schwärmte und wild zu ihren Erzählungen gestikulierte.