16,99 €

Mehr erfahren.

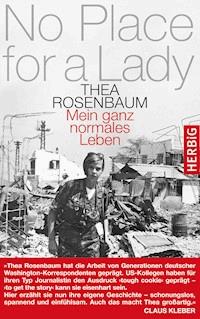

- Herausgeber: Herbig, F A

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sie erlebte das Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin, wurde Deutschlands erste Börsenmaklerin und ging dann nach Vietnam, von wo sie als einzige Frau für die dpa über den Krieg berichtete. Im Alter von sechsundzwanzig Jahren hatte Thea Rosenbaum mehr erlebt, als manch andere in ihrem ganzen Leben. Dabei fing ihre Karriere als Journalistin gerade erst an. Um möglichst hautnah berichten zu können, tat Thea Rosenbaum einfach alles, und der Erfolg gab ihr Recht. Nach Vietnam war sie einige Jahre als freie Journalistin tätig und interviewte vom Präsidentschaftskandidaten Jimmy Carter bis hin zu Siegfried und Roy jeden, der eine spannende Story zu erzählen hatte. Als das Angebot kam, für die ARD in Washington zu arbeiten, fand sie den perfekten Job. Während der dreißig Jahre, die sie als Senior Producer tätig war, arbeitete sie u.a. mit Peter Merseburger, Fritz Pleitgen, Tom Buhrow und Claus Kleber zusammen. Sie begleitete das Pressekorps des jeweils amtierenden US-Präsidenten. Sie traf sie alle, von Michail Gorbatschow über Muhammad Ali bis hin zu Michael Jackson. Und nebenbei schlug sie Hugh Hefner beim Poker. Thea Rosenbaum erlebte Weltgeschichte. Dabei lernte sie, dass man in schwierigen Situationen nie aufgeben darf. Als Frau in einer Männerwelt sah sie sich mit zahlreichen Vorurteilen konfrontiert und kämpfte gleichzeitig mit Selbstzweifeln. Trotzdem bewahrte sie sich ihren Optimismus, ihre Neugier, ihren Mut und ihr Kämpferherz: Wenn sie etwas wollte, tat Thea Rosenbaum es einfach.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Dieses Buch basiert in Teilen auf der amerikanischen Ausgabe »No Place for a Lady«, erschienen 2014 bei Author House.

Mit Übersetzungen von Peter Beyer

Bildnachweis

Alle Bilder stammen aus dem Privatarchiv der Autorin.

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.herbig-verlag.de

© Für die Originalausgabe und das eBook: 2015 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Konzept und Lektorat: Regine Schmitt

Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel

Umschlagmotiv: picture allicance / dpa

Satz und eBook-Produktion: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering

ISBN 978-3-7766-8219-9

Thea Rosenbaum hat in einer Zeit journalistische Pionierarbeit geleistet, als Frauen selten die Chance bekamen, in brisanten Gegenden eingesetzt zu werden. Thea Rosenbaum hat sich diese Chance einfach genommen. Für mich waren ihre Erfahrungen als Reporterin während unserer gemeinsamen Zeit in den USA ungemein wertvoll.

Tom Buhrow

Thea Rosenbaum hat die Arbeit von Generationen deutscher Washington-Korrespondenten geprägt. US-Kollegen haben für ihren Typ Journalistin den Ausdruck »tough cookie« geprägt – »to get the story« kann sie eisenhart sein.

Hier erzählt sie nun ihre eigene Geschichte – schonungslos, spannend und einfühlsam. Auch das macht Thea großartig.

Claus Kleber

Für das Weiße Haus war Thea Rosenbaum über Jahrzehnte das personifizierte Deutsche Fernsehen. Ihre amerikanischen Kollegen nannten sie eine Institution. Kein deutscher Korrespondent genoss so viel Respekt.

Fritz Pleitgen

Für Petra und Peter

Inhalt

Vorwort von Peter Merseburger

Prolog

Ist das ein Zeppelin?

Das Ende des Krieges in Berlin

Kleinmachnow

Die Nachkriegszeit in Berlin

Der nette Opi

Bei der Pflegefamilie

Erst nach Frankfurt, dann nach London

Die erste und jüngste Börsenmaklerin Deutschlands

Über New York nach Saigon

Kriegsberichterstatterin für die dpa

Ich bekomme meine Flügel – die Fallschirmspringer-Ausbildung

Mitten im Vietnamkrieg

Alles wird sich verändern

Ein neues Leben, mal wieder, in den USA

Chicago, Los Angeles, Washington

Eine Amtseinführung und ein neuer Lebensabschnitt

Ronald Reagan

Family Business

Bau und Fall der Berliner Mauer

Der erste Bush

Hillary und Bill

Amerika im September 2001

Von Bush Junior zu Barack Obama

Hautnah an der Weltgeschichte

Dank

Vorwort

Dies ist die wahrlich außergewöhnliche Geschichte einer außergewöhnlichen Frau – eines deutschen Kriegskindes, das mit viereinhalb Jahren den Einmarsch der Russen ins umkämpfte Berlin erlebt, 1962 einem GI und Redakteur des noch heute ob seines Musikprogramms sagenumwobenen AFN aus einem kriegsverwüsteten Land nach Amerika folgt, nur um mit ihm schließlich in Saigon zu landen und in Vietnam erneut die Schrecken des Krieges zu erleben. Als ich Thea Rosenbaum Ende 1978 in Washington kennenlernte, trug sie natürlich nicht mehr die Uniform der Kriegsberichterstatterin, die für deutsche Blätter von vorderster Front während der nordvietnamesischen Tet-Offensive, den Schlachten um Hue oder Cholon berichtet hatte. Aber hinter all ihrem Charme und Humor, die sie bis heute auszeichnen, waren doch stets Entschiedenheit, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen zu spüren. Dass diese Frau sich durchzubeißen wusste, hatte sie ja schon als 20-Jährige bewiesen: Um einem vom fürsorglichen Vater vorgezeichneten allzu normalen Leben als Sekretärin oder Hausfrau zu entgehen, heuerte sie bei der amerikanischen Filiale eines amerikanischen Investmentbankers in Frankfurt an und machte mit 22 Jahren ihr Examen als damals jüngste Börsenmaklerin.

In Thea begegnete mir die nahezu perfekte deutsch-amerikanische Mischung von erfolgsorientiert, zäh und dennoch angenehm lässig, gepaart mit Gründlichkeit und einem Hang zum geselligen Vergnügen, welches freilich stets erst auf getane Arbeit folgen durfte. ›Job comes first‹ war ihre durchweg amerikanische Devise. Während ihrer ersten Ehe mit einem der Bureau Chiefs von ABC-News hatte sie beste Kontakte zu wichtigen amerikanischen Journalisten knüpfen können. Dass sie etlichen von ihnen später in jenem elitären White-House-Pressekorps wieder begegnete, welches ständigen Zugang zum Weißen Haus hat und über die Politik des jeweiligen US-Präsidenten aus erster Hand berichten kann, ließ sie zur idealen Producerin des ARD-Studios in Washington werden. Ihre vielfältigen Kontakte sicherten uns nicht nur manchen wertvollen Insider-Tipp. Es gelang ihr auch, Interviewpartner vor die Kamera zu holen, die sich ausländischen Korrespondenten oft genug verweigern. Und wann immer es schwierig war, ausländischen Teams gute Drehstandorte im Weißen Haus oder auf Reisen der Präsidenten zu sichern – und wie schwierig war das oft! –, Thea setzte sich als eine, die wie selbstverständlich dazugehörig war, fast immer durch – kameradschaftlich meist, gelegentlich auch verbissen kämpfend. Dass sie aus Berlin kam, jener Stadt, die als Wiege der deutsch-amerikanischen Freundschaft gilt, hat ihr sicherlich dabei geholfen. Ob es um Staatsbesuche, NATO- oder G7-Konferenzen ging – große Politik hat sie aus erster Hand erlebt: von Jimmy Carter und dessen dramatischen Vermittlungsflügen zwischen Kairo und Tel Aviv, über Ronald Reagan und George Bush bis bin zu Bill Clinton und dessen Nachfolger, dem zweiten Bush. Im Studio wirkte sie, die Amerika aus dem Effeff verstand und amerikanischen Habitus fast schon verinnerlicht hatte, oft vermittelnd: amerikanische Eigenheiten erklärend, aber nicht weniger hilfreich auch amerikanischen Korrespondenten gegenüber, wenn es um das Verständnis für deutsche Besonderheiten oder Vorurteile ging. So hatte Thea, wie es ein Kollege einmal treffend formulierte, praktisch die Funktion einer privaten ›Atlantikbrücke‹. Dass sie bei ihrem stressigen Job, der oft längere Reisen erforderte, auch liebevolle Mutter von zwei inzwischen erfolgreichen Kindern und Großmutter von vier Enkeln ist, vermerkt sie in diesem Lebensbericht beinahe am Rande.

Korrespondenten kamen und gingen, die Producerin blieb bis zum Jahr 2007 als eine Art guter Geist des Studios. Erst als sie nicht mehr für das Deutsche Fernsehen arbeitete, bewarb sie sich um die amerikanische Staatsbürgerschaft, wobei sie schon viel früher amerikanisch gefühlt, gedacht und geschrieben hat. Dieser Prozess begann offenbar schon in Berlin, welches ohne amerikanische Entschlossenheit nicht hätte überleben können, und setzte sich in Frankfurt fort – jener Stadt, in der in den frühen Jahren der Bundesrepublik die amerikanische Präsenz besonders sichtbar war. Heute ist Thea stolze Amerikanerin, aber wahrlich keine – und diese spannende Autobiographie lässt dies sehr deutlich werden –, die ihre deutsche Herkunft je verleugnete. Der klassische amerikanische Traum, durch Willenskraft und harte Arbeit zu einem besseren Leben oder zu Wohlstand zu gelangen – sie jedenfalls hat ihn für sich erfüllt.

Peter Merseburger

Prolog

Meine Familie erlebte den Zweiten Weltkrieg. Bei seinem Ende waren meine Mutter und ich in Berlin, während Verwandte aus Ostpreußen die schwierige Reise nach Deutschland antraten. Alles hatte sich verändert, für uns begann ein neues Leben.

An diese Zeit habe ich lange nicht gedacht. Ich war mit meinem eigenen Leben beschäftigt und konzentrierte mich auf meine Karriere. Die Erinnerungen an meine Kindheit wurden erst wach, als meine Mutter 2008 verstarb, kurz nachdem mein Mann Jens ebenfalls von uns gegangen war. Ich fing an, Familienmitglieder aufzuspüren, von denen ich jahrelang nichts mehr gehört hatte, um sie über ihren Tod zu informieren. Auf einmal befasste ich mich auf eine Weise mit meiner Vergangenheit und meiner Familiengeschichte, wie ich es noch nie vorher getan hatte. Es traf mich, wie sehr wir uns alle aus den Augen verloren hatten.

Je länger ich über die Vergangenheit nachdachte, desto mehr fragte ich mich, inwiefern sie mich geprägt hatte. Die Ostpreußen waren bekannt für ihre Hartnäckigkeit und ihre anpackende Art, für ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Überlebensinstinkt. Während ich das Vergangene erforschte, war ich gezwungen, viele Situationen vor meinem geistigen Auge erneut zu erleben. Die alten Geschichten bestimmten auf einmal meinen Alltag.

Als Journalistin habe ich mein Leben lang Geschichten erzählt. Für viele Menschen sind Geschichten, vor allem die persönlichen und selbst erlebten, sogar wichtiger als Geld. Geschichten verbinden uns, sie zeigen uns das große Ganze und erklären Zusammenhänge. Ich habe über Ereignisse berichtet, die zur Weltgeschichte wurden. Ich sah die großen und die kleinen Dinge des Lebens. Ich sah den Anfang und das Ende großer historischer Ereignisse, die Millionen Leben veränderten, seien es Bau und Fall der Berliner Mauer oder der Vietnamkrieg. Ich erlebte Krieg und Frieden und habe über Dinge berichtet, die mich schockiert, überrascht, beeindruckt und berührt haben.

Am meisten überraschte mich, dass ich im Leben überhaupt Erfolg hatte. Nach den schrecklichen Ereignissen meiner Kindheit war ich felsenfest davon überzeugt, dumm und hässlich zu sein und dass ich es nie zu etwas bringen würde. Dennoch gelang es mir als Reporterin, unabhängig und nach eigenem Interesse zu arbeiten, ohne auf die Weisungen anderer hören zu müssen. In meinem Leben habe ich über so vieles berichtet, Reportagen geschrieben und Dokumentationen gedreht. Nun ist es an der Zeit, meine eigene Geschichte zu erzählen.

Ist das ein Zeppelin?

Meine Augen sind geschlossen. Ich kneife sie ganz fest zu. In der Ferne ist eine Sirene zu hören. Jemand hebt mich hoch, zieht mir eine Hose an. Dann folgt die Jacke, dann eine selbstgestrickte Mütze, ein Gummiband knallt unter mein Kinn. Weiche Arme greifen mich, heben mich aus meinem Bettchen heraus, und meine Mutti sagt: »Stell dich hin, wir müssen in den Botanischen Garten.«

Und ich sage: »Ich bin müde, Mutti, ich bin noch so müde. Nein.«

Und sie sagt: »Du musst, du musst jetzt laufen.«

Wir gehen die Treppe runter, wir gehen über den Damm, wir beeilen uns. Am Tor des Botanischen Gartens treffen wir einen Nachbar. Er greift meine andere Hand und wir laufen los. Ich will nicht so schnell laufen, aber wir laufen sehr schnell.

Etwa zehn Meter vor uns sehe ich ein Pärchen. Die beiden sind eng umschlungen und gehen langsamer als wir, und ich denke: Warum können wir nicht auch langsam gehen?

Dann bleiben sie stehen und zeigen mit ausgestreckten Armen auf den Mond. Der Vollmond ist in dieser Nacht sehr hell. Ich gucke hinauf und da sehe ich es: ein Zeppelin, und er hat Flossen oder so etwas Ähnliches! Er fällt durch den Mond. Kommt er aus dem Mond und fällt auf die Erde? Und da ganz hinten, da sieht es fast so aus, als seien da noch mehr Zeppeline, noch ganz klein und weit weg.

Der Mann sagt: »Wir müssen, wir müssen!«

Meine Mutti sagt: »Komm Theechen, wir müssen laufen!«

Das Pärchen flüstert: »Oh, das ist mindestens eine 500-Pfund-Bombe.«

Und ich denke: Eine Bombe? Doch kein Zeppelin? Was ist denn der Unterschied?

Ich begreife es nicht. Wir rennen los und kommen zum ersten Bunker. Doch der ist noch nicht fertig gebaut. Da stehen Leute und ich sehe, dass es ganz tief runtergeht. Man schickt uns weg mit den Worten: »Es ist voll, es ist voll. Sie können hier nicht rein.«

Wir laufen weiter zum nächsten Bunker. Dort kommen wir rein, müssen aber die ganze Zeit stehen, weil es so voll ist.

Und meine Mutti sagt: »Theechen, das machen wir nie wieder. Das ist furchtbar hier.«

Das Ende des Krieges in Berlin

Mein Vater hatte uns immer gesagt, wir sollten zum Bunker im Botanischen Garten gehen, wenn es anfängt mit den Sirenen, wenn ein Angriff auf Berlin stattfindet. Er dachte, es sei sicherer als bei uns im Haus. Während er an der Ostfront kämpfte, wohnten meine Mutter und ich gegenüber vom Botanischen Garten in einem großen Häuserblock mit einer Grünfläche im Hof. Aber nach diesem Tag, als wir nicht in den Bunker des Botanischen Gartens konnten, beschlossen wir, dort überhaupt nicht mehr hinzugehen. Wie sich herausstellte, waren Freunde der Familie nämlich dort gewesen, deren kleiner Sohn Scharlach bekam. Er war erst ein Jahr alt und hatte sich im Bunker angesteckt, sagte man jedenfalls. Dann starb er. Seine ältere Schwester, die wie ich 4 Jahre alt war, erzählte mir später: »Du, der hat uns angeguckt. Der war im Gitterbettchen, und dann hat er uns angeguckt mit ganz großen Augen. Und dann hat er die Augen zugemacht und nicht mehr aufgemacht. Und jetzt ist er tot.«

Ich weiß noch, dass meine Mutter mit mir zur Beerdigung wollte. An dem Tag hatte sie mein Lieblingsgericht gemacht, Nudeln gebraten mit Salami. Das aß ich damals so gerne. Aber sie saß nur da, aß nichts und weinte. Ich wollte sie trösten und sagte: »Nicht weinen, Mutti, nicht weinen. Guck, ich mag die auch nicht und ich esse sie trotzdem. Du musst essen.«

Wir sind dann zur Beerdigung gegangen. Sie war in einer kleinen Kapelle und ich erinnere mich, dass da ein kleiner weißer Sarg war. Die Eltern standen davor, schluchzten und hielten sich aneinander fest. An diesem Tag traf meine Mutter eine Entscheidung: »Nein, in die Bunker zu gehen ist viel zu schlimm. Wir bleiben von jetzt an im Keller.«

In dem langen Häuserblock, in dem wir wohnten, waren die Keller miteinander verbunden. Wenn die Sirenen heulten, blieben wir von nun an im Haus, statt uns auf dem Weg zu einem Bunker hinaus ins Freie und in die Gefahr zu begeben. Viele Nachbarn waren ebenfalls in dem Luftschutzkeller, der separat war und nur einen Eingang hatte. Die Erwachsenen hatten Feld- und Doppelbetten aufgestellt.

In dieser Enge und unter diesen Bedingungen wurden zahlreiche Gerüchte erzählt, gehört und weiterverbreitet, zum Beispiel, dass Kinder von den Soldaten gestohlen und nach Sibirien geschickt würden. Ob wirklich was dran war? Weiß der Teufel.

Die Bombardierungen Berlins waren schrecklich, aber am meisten hatten wir Angst vor den Russen. Natürlich kamen sie auch in unseren Keller. Angeblich bekamen die Soldaten nach den langen Kämpfen für drei Tage eine Carte Blanche und durften ungestraft tun, was sie wollten. Es ging nicht nur um den Sieg, es ging um Rache an den Deutschen für all die Gräueltaten. Es kam zu zahlreichen Massenvergewaltigungen. Für Frauen war es von großem Nachteil, wenn sie hübsch waren, und meine Mutter war sehr hübsch. Sie wirkte mit ihrer gebräunten Haut, ihrem schwarzen Haar und den blauen Augen fast ein bisschen exotisch.

Dennoch wählten die Russen nicht sie, sondern eine andere Frau aus unserem Keller aus und holten sie über mehrere Tage hinweg immer wieder einzeln heraus. Als die Soldaten zum letzten Mal kamen, um eine Frau mitzunehmen, war ihnen offenbar egal, welche Frau mitging. Die arme Nachbarin, die in den Tagen zuvor wiederholt ihr Opfer geworden war, wurde von den anderen im Keller angebettelt, doch auch dieses Mal mitzugehen.

»Bitte, bitte geh wieder mit. Nicht dass jemand anderes auch noch dran glauben muss.« Da sie schon so oft das Opfer der Russen gewesen war, wäre ein Mal mehr doch nicht so schlimm wie für eine andere, »neue« Frau, so argumentierten zumindest die anderen im Keller. Die gleiche Frau ging auch dieses Mal mit den Russen.

Seit die Russen im Haus waren, lebten die eigentlichen Bewohner fast die ganze Zeit im Keller. Natürlich wussten die Soldaten, dass wir dort waren. Eines Morgens, während meine Mutter und ich alleine dort unten waren, kamen zwei Soldaten herein. Der eine nahm mich sogar auf seinen Schoß und schaukelte mich hin und her. In gebrochenem Deutsch sagte er: »Du kennen Hitler?« Und ich fragte: »Wohnt der nebenan?« Meine Mutter beschwichtigte und sagte: »Nein, nein, sie ist zu klein, sie ist ein kleines Kind, sie weiß nicht, wer Hitler ist.« Diese beiden Soldaten fand ich eigentlich ganz nett. Als sie das nächste Mal kamen, versteckte mich meine Mutter dennoch. Sie legte mich in eines der oberen Betten und breitete eine Decke über mich.

»Bleib ganz ruhig! Nicht atmen.«

»Aber ich kann doch nicht so lange die Luft anhalten, Mutti.« Ich habe dann ganz langsam geatmet, als die Russen wieder hereinkamen und fragten: »Wo ist Kind? Wo ist Kind?«

Und meine Mutter erwiderte: »Das Kind ist nicht da. Es ist nicht mehr da. Es ist weg.«

»Du sagen, wo Kind!«

»Nein. Sie ist nicht mehr da. Sie ist verreist.«

Sie durchsuchten den ganzen Keller, fanden mich aber nicht. Nach einer Weile gaben sie sich damit zufrieden und fragten nicht weiter nach.

Kurz darauf wurde unser Häuserblock in Brand gesteckt. Die russischen Soldaten glaubten offenbar, dass in diesem Haus Nazis wohnten. Später stellte sich heraus, dass die vermeintliche Naziunterkunft in einem angrenzenden Häuserblock war. Niemand interessierte sich für diesen Irrtum. Wir verließen unsere gewohnte Umgebung so schnell, dass ich nicht mal meine Puppe Peter mitnehmen konnte. Meine Mutter ließ mich einfach nicht umkehren, um ihn zu holen.

Im Hof liefen wir an einer Frau vorbei, die auf dem Bauch lag. Ich erkannte sie als eine unserer Nachbarinnen.

»Mutti, warum liegt Frau Schumann auf ihrem Bauch?«

»Sie ist tot.«

Da war es wieder, dieses Wort.

»Was bedeutet tot, Mutti?«

Wir liefen so schnell mit vielen anderen Menschen aus der Nachbarschaft die Straße entlang. In der Ferne hörten wir Artilleriefeuer. Einfach nur weg von dem brennenden Haus. Berlin war gefallen.

Obwohl ich noch so klein war, erinnere ich mich an zahlreiche Begebenheiten. Gespräche über diese Ereignisse mit meinen Eltern und Verwandten fanden erst viele Jahre später statt. Natürlich wurde auch bei uns vieles totgeschwiegen, und ich habe auch lange Zeit nicht nachgefragt.

Jahre später erfuhr ich, dass meine Großmutter mütterlicherseits freiwillig für das Rote Kreuz gearbeitet hatte und während eines Angriffs von einer Mauer erschlagen wurde. Und Tante Elschen stand eines Nachts mit schlohweißen Haaren vor unserer Tür. Bei ihr war meine Mutter groß geworden, Tante Elschen hatte ihr alles beigebracht. Ihr Mann war ein General gewesen, der schon früh verstorben war, und in ihrer Wohnung hatte es zahlreiche Kunstschätze gegeben. In der Nacht, als die Bomben fielen, musste sie überstürzt ihr Zuhause verlassen. In ihrer Eile griff sie nach einem Glas Marmelade und kam damit zu uns. Sie hatte nicht daran gedacht, etwas Wertvolles mitzunehmen, das man später hätte zu Geld machen können. Der Schock war offensichtlich so groß, dass ihre Haare ganz plötzlich weiß geworden waren und sie nach dem ersten Gegenstand griff, die ihr in die Hände geriet.

Meiner Mutter ging es ein andermal so ähnlich. Sie ging in leere Häuser auf der Suche nach Essbarem. Wenn nichts zu finden war, griff sie nach irgendeinem Gegenstand, der noch unversehrt war und sich möglicherweise zu Geld machen ließ. Einmal brachte sie das Buch Aquarelle von Adolf Hitler mit. Als ich sie später fragte, wie sie denn darauf gekommen sei, meinte sie: »Na ja, das Erstbeste nimmste halt mit.« Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, denn sie war wirklich keine Anhängerin von Hitler. Diese ganzen Organisationen und Kundgebungen und das Parteigetue waren ihr zu viel. Sie weigerte sich, daran teilzunehmen, weil sie in großen Menschenmassen Angstzustände bekam.

Später erfuhr ich auch von Bekannten der Familie aus Zingst. Meine Mutter hatte bei ihnen viel Zeit verbracht und bezeichnete sie als Onkel und Tante. Der Onkel war wohl einer der größten Nazis im Ort, Schuldirektor und Bürgermeister in einem, und von seinem Tun absolut überzeugt. Als die Russen kamen und das Ende des »Dritten Reiches« absehbarer wurde, haben beide die Konsequenzen gezogen und sich erhängt.

Meine Mutter erzählte mir auch, dass ein Freund der Familie, der versehrt aus dem Krieg zurückgekehrt war, ihr damals voller Entsetzen berichtet hatte, dass er auf seinem Weg nach Berlin ein Konzentrationslager gesehen hätte und dass man dort Juden vergasen würde. Meiner Mutter erschien das völlig absurd und sie erwiderte: »Du spinnst ja wohl! Dir ist dein fehlendes Bein zu Kopf gestiegen. So etwas gibt’s doch nicht. Keiner vergast Menschen.« Sie hatte es nicht glauben können. Mein Vater hatte als Soldat etwas mehr mitbekommen, denn an der Ost- und an der Westfront gab es viele Gerüchte. Man wusste, dass da irgendetwas nicht stimmte. Aber wie schlimm es wirklich war, das konnten meine Eltern sich einfach nicht vorstellen.

Während meiner gesamten Schulzeit erfuhr ich nichts über das »Dritte Reich«. Im Geschichtsunterricht wurde das nie behandelt, denn die Ereignisse waren einfach noch zu frisch. Viele Einzelheiten waren in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt, geschweige denn für den Schulunterricht aufgearbeitet. In erster Linie hatte ich meine Erinnerungen an die Russen und unsere Flucht aus Berlin.

Kleinmachnow

Meine Mutter hatte mir eingebläut, dass ich die Adresse auf keinen Fall vergessen durfte. Ich war noch nicht mal 5 Jahre alt, aber diese Adresse musste ich mir um jeden Preis merken: Am Fuchsbau 8. Das war die Anschrift meiner Omi in Kleinmachnow. Alle Familienmitglieder konnten diese Adresse in- und auswendig, denn sie war der Fixpunkt der Familie. Meine Cousins merkten sich die Adresse als Anlaufpunkt nach ihrer Flucht aus Ostpreußen. Dort sollten wir uns alle wieder einfinden. Aber es war gar nicht so einfach, dorthin zu gelangen.

Nachdem unser Häuserblock abgebrannt war, verließen wir Berlin – und liefen und liefen und liefen. Es kam mir ewig vor. Wir hatten zwar einen Kinderwagen, in dem wir ein paar unserer Sachen verstauten, aber ich durfte nicht darin sitzen, sondern musste zu Fuß nebenhergehen. Stets an der Hand meiner Mutter. Wir waren vorsichtig, hielten uns vor den Soldaten verborgen und hatten die meiste Zeit Hunger. Unser Weg führte uns vorwiegend über kleinere Nebenstraßen und durch Schrebergartensiedlungen, in denen wir auch übernachteten.

Einmal allerdings liefen wir auf einer Straße mit Kopfsteinpflaster, die so groß war, dass sie in der Mitte einen richtig breiten Straßengraben hatte. Und da lagen drei tote Pferde. Eines davon war ein Schimmel. Ich fing sofort an zu weinen, und meine Mutter sagte zu mir: »Hör auf zu jammern, was soll das?«

Ich antwortete ihr: »Mutti, die Pferdchen sind tot. Ich will nicht, dass die Pferdchen tot sind! Kannst du sie nicht aufwecken?«

Doch meine Mutter sagte nur: »Nun komm.« Sie hielt meine Hand ein bisschen fester und ich merkte, dass auch ihr Tränen in den Augen standen. Es war komisch, dass der Tod der Tiere mir bewusster war und näherging, als bei Frau Schumann im Hof. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen, dass sie tot sein sollte. Ich habe es nicht verstanden. Aber bei den Pferden, die so still dalagen, wurde ich sehr traurig.

Nach wenigen Tagen hatten wir das Haus meiner Großeltern in Kleinmachnow erreicht. Es war ein sehr kleines Haus, eher eine Laube, außerhalb von Berlin, fast schon wie ein Sommerhaus im Grünen. Die Gegend war mir vertraut und ich erkannte die Straßen, Bäume und Nachbarhäuser. Im Haus selbst konnten wir nicht wohnen, denn eine Bombe hatte den hinteren Teil zerstört. Da in der Gegend keine weiteren Bomben gefallen waren, gingen wir davon aus, dass dies ein unglücklicher Zufall gewesen war, ein vereinzelter, verirrter Abwurf. Möglicherweise musste der Pilot seine letzte Bombe loswerden, bevor er zurückkehren konnte, und tat dies über dünn besiedeltem Gebiet. Später lernte ich, dass es im Krieg manchmal einfach so ist: Eine Bombe ist übrig und wird irgendwo fallen gelassen. Meine Oma war zu dem Zeitpunkt in der Küche und hatte riesiges Glück, dass sie nicht verletzt wurde.

Das Nachbarhaus stand jedoch leer, die Bewohner waren im Krieg anscheinend geflüchtet. Meine Oma sagte, wir sollten lieber dorthin gehen, denn wir hätten das ganze Haus für uns. Wir entschieden uns dafür, in deren Keller zu ziehen, und richteten uns dort ein. Meinem Opa war es auch ganz recht, dass wir nicht in ihrem Haus waren, denn da meine Mutter, seine Schwiegertochter, sehr hübsch war, befürchtete er, sie würde die Soldaten anlocken.

Ich erinnere mich, dass es auch mal eine kurze Zeit gab, in der meine Mutter nicht da war. Ein Gefühl für Zeit hatte ich noch nicht, aber ich weiß, dass meine Großeltern auf mich aufpassten und dass ich mich sehr freute, als meine Mutter wiederkam. Als sie auf das Haus in Kleinmachnow zulief, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen. Meine Großmutter hatte mir ein knöchellanges Kleid genäht, in das ich noch hineinwachsen sollte. »Mein Gott, Kind, wie siehst du denn aus?«, fragte meine Mutter bei meinem Anblick.

Ursprünglich stammt meine Familie väterlicherseits aus Ostpreußen. Meine Großmutter war mit ihrer Schwester während des Ersten Weltkrieges oder sogar noch davor aus Preußisch Holland weggegangen, um die große weite Welt zu sehen. Eine derartige Reise nach Berlin war damals etwas sehr Mutiges, besonders für zwei junge Frauen. Meinen Opa hatte sie zwar schon kennengelernt, aber er musste zunächst in Afrika unter dem Kaiser dienen. In Berlin lernte meine Oma nähen und verdiente sich ihren Lebensunterhalt als Schneiderin. Ihre Schwester lernte schnell einen Mann kennen und heiratete. Er wurde später einer der fünf Blumengroßhändler Deutschlands und gab auch meinem Vater einen Job.

Ein Teil der Familie blieb weiterhin in Ostpreußen. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges flüchtete mein Großcousin Helmut, also der Cousin meines Vaters, mit seiner Familie nach Berlin. Sie wollten zur Tante, meiner Oma, nach Kleinmachnow, denn auch sie hatten die Adresse Am Fuchsbau 8 auswendig gelernt. Helmut war das älteste von drei Kindern. Seine Schwester Hannah war 3 Jahre jünger und der kleine Klaus war das Nesthäkchen. Er war gerade mal 6 Jahre alt, als die Familie sich gegen Ende des Krieges in Richtung Berlin aufmachte.

Helmut und Hannah gingen in Preußisch Holland bereits zur Schule, als diese wegen des Krieges zu einem Lazarett umfunktioniert wurde. Die Front rückte weiter nach Westen und die Russlandrückkehrer kamen durch ihren Ort, Verwundete mussten versorgt werden. Als sie die Geschichte erzählten, fiel mir bei allen auf, dass sie zwar gehört hatten, wie es um die Front stand und dass der Krieg immer näher kam, sie aber dennoch überrascht waren, als es tatsächlich passierte und sie in der Ferne Elbing brennen sahen. Am Himmel war der helle Schein der Flammen deutlich zu sehen. Dennoch durften sie die Gegend nicht verlassen. Sie erzählten, dass überall SS-Leute und Parteifunktionäre waren, die die Abreise oder gar Flucht unter Todesstrafe stellten. Es galt als jedermanns Pflicht, dem Vaterland genau dort zu dienen, wo man gerade war. Vermutlich wollte die Parteispitze verhindern, dass Berlin von Flüchtlingen überflutet wurde.

Doch irgendwann, weiß der Teufel, warum – vermutlich weil jemand jemanden kannte, der jemanden kannte –, bekam die Familie die Genehmigung, die Tante in Berlin zu besuchen. Mit dem letzten Arbeitszug, der in Preußisch Holland zusammengestellt wurde, kamen sie raus. Der kleine Klaus reiste oben im Gepäcknetz, während Helmut am Anfang auf dem Kohlenwagen mitfahren durfte. Es war bitter, bitterkalt. Es muss im Januar 1945 gewesen sein, in einem der kältesten Winter seit vielen Jahren.

Immer wieder wurde die Zugfahrt unterbrochen, denn die Gleise führten über zahlreiche Brücken und der Zug hielt jedes Mal an, sobald er eine Brücke überquert hatte. Man brachte Sprengstoff an, um die Brücke zu zerstören und so die Russen aufzuhalten.

Helmut und seine Familie erreichten das Haus meiner Großeltern eine geraume Zeit bevor ich mit meiner Mutter dort hinkam. Sie blieben nur kurz, denn sie entschieden, dass es wahrscheinlich besser wäre, weiter gen Westen und weg von den Russen zu ziehen. Nachdem sie eine Weile in britischen und amerikanischen Flüchtlingscamps zugebracht hatten, ließen sie sich schließlich in Bremen nieder.

Andere Verwandte aus Preußisch Holland hatten versucht, über die Ostsee zu entkommen, denn diese war zu großen Teilen zugefroren. Doch dann wurden sie bombardiert und viele ertranken. Einige hatten Glück und gelangten auf ein Schiff, das sie in ein Flüchtlingslager nach Dänemark brachte. Von dort gelangten sie ebenfalls nach Bremen, wo bis heute Verwandtschaft von uns lebt. Aber der Knotenpunkt der ganzen Familie war das Haus meiner Großeltern in Kleinmachnow. Dorthin schickten sie alle ihre Briefe oder kamen persönlich, um mitzuteilen, wo sie gelandet waren, und um zu erfahren, wie es dem Rest ergangen war.

Meine Mutter und ich hatten gehofft, in Kleinmachnow dem Krieg und vor allem den Soldaten zu entgehen. Die waren ja schließlich in Berlin, nicht in den Vororten. Doch eines Tages kamen plötzlich zwei Russen zu mir und meiner Mutter in den Keller. Wir saßen auf dem Bettrand und meine Mutter nahm mich sofort auf den Schoß, drückte mich ganz fest an sich und ich dachte nur: »Was ist denn jetzt?« Sie fing ganz stark an zu zittern und zu weinen. Der eine Russe schubste uns aufs Bett und versuchte, mich von ihr runterzuziehen. Ich musste mich an sie pressen, wir hatten uns aneinander festgekrallt und ich hörte, wie sie laut schluchzte. Ich fing an, wie am Spieß zu schreien. Ich wusste gar nicht, warum. Der andere Russe saß am Ende des Bettes, zog immer wieder an meinen Beinen und sagte: »Komm Kind, komm Kind, alles gut, alles gut.« Meine Mutter schrie: »Nein, nein, bleib hier, bleib hier, nicht loslassen, nicht loslassen. Halt mich ganz fest, ganz doll.« Sie klammerte sich an mir fest und ich mich an ihr. Einer der beiden Russen rollte sich einfach über uns hinweg, um mich von ihr zu lösen, aber wir waren so ineinander gekrallt und ich schrie so laut, dass es zwecklos war. Irgendwie muss ihm das furchtbar auf den Wecker gegangen sein, denn schließlich nahm er sein Gewehr, an dem vorne ein Bajonett befestigt war, und stach damit zu. In dem Moment hatten wir uns aber gerade weggerollt, sodass er nur die Seite und die Kleidung meiner Mutter traf. Es war ein großer Riss und der Soldat, der hinten saß und mich immer noch runterziehen wollte, stand urplötzlich auf und sagte etwas zu seinem Kumpanen. So plötzlich, wie sie gekommen waren, gingen sie nun auch wieder. Wir waren die halbe Nacht völlig aufgelöst, zitterten, und ich weinte mich in den Schlaf. Meine Mutter sagte sehr viel später zu mir: »Du hast mir damals das Leben gerettet. Wenn du dich nicht so an mir festgehalten hättest, wäre das alles ganz anders ausgegangen.«

Als meine Mutter und ich Jahrzehnte später über diese Zeit sprachen, meinte sie, niemand außer meinen Großeltern hätte gewusst, dass wir in diesem Keller waren. Sie hatte die Vermutung, dass mein Großvater uns verraten hatte, vermutlich um sich selbst zu schützen.

Da wir damals also auch in Kleinmachnow nicht sicher waren, beschloss meine Mutter, mit mir zurück nach Berlin zu gehen. Zumindest dort schien sich die Lage etwas beruhigt zu haben, die Soldaten waren nicht mehr völlig außer Kontrolle. Über Bekannte gelang es ihr, eine kleine Wohnung in Lichterfelde zu bekommen, im gleichen Stadtteil, in dem wir auch vorher schon gewohnt hatten. Da große Teile der Stadt zerstört waren und es nur wenige Wohnungen gab, mussten wir uns diese Unterkunft vorerst noch mit anderen Menschen teilen.

Auch Nahrungsmittel waren knapp. Regelmäßig gingen wir zu einer Kaserne und standen für Brot und Ähnliches an. Meine Mutter versuchte sogar, Russisch zu lernen, um sich besser verständigen zu können. Vermutlich hatte sie auch Angst, dass die Russen für immer bleiben könnten. Erst als Berlin in Sektoren aufgeteilt wurde und wir den Amerikanern zugeteilt wurden, entspannte sich meine Mutter etwas.

Die Nachkriegszeit in Berlin

Selbst als meine Mutter und ich wieder in Berlin lebten, kamen wir häufig nach Kleinmachnow zu Besuch. Einige Wochen nach Ende des Krieges saß ich mit meiner Großmutter am Küchentisch, als sie plötzlich aufsprang. Vor dem Fenster stand ein Soldat. »Ach nein, ach nein, Fritzekind! Fritzekind!«, rief meine Oma. Ich sprang ebenfalls auf, lief auf ihn zu und fiel meinem zurückgekehrten Vater in die Arme. Wir hatten bis dahin nicht gewusst, wo er abgeblieben war und wie es ihm ging. So viele Männer waren aus dem Krieg nicht zu ihren Familien zurückgekommen. Mein Vater war in britische Kriegsgefangenschaft geraten und musste wie alle Soldaten entnazifiziert werden, bevor er zurück nach Berlin durfte. Sein Weg führte ihn direkt nach Kleinmachnow.

Als mein Vater zurückkehrte und der Krieg beendet war, begann das Leben wieder neu. Aber Krieg verändert die Menschen, nichts war mehr so wie vorher. Schon im Sommer 1945 stellte sich heraus, dass mein Vater uns verlassen wollte. Auf dem Rückzug von der Westfront hatte er eine Frau kennengelernt, die nun wohl auch ein Kind erwartete. Möglicherweise war es von meinem Vater, aber man wusste es nicht genau. Er sagte jedenfalls, er sei verliebt und wolle zurück in den Westen.

Meine Eltern hatten während des Krieges 1939 geheiratet. Mein Vater bekam Fronturlaub, um für die Hochzeit nach Berlin zu reisen, und meine Mutter hatte sich bei Bekannten extra ein Kleid geliehen. Ein Jahr später kam ich zur Welt. In den folgenden fünf Jahren sahen die beiden einander kaum. Vom Altar ging es zurück an die Front, Familienleben existierte nicht.

Nun, nach Ende des Krieges, war meine Mutter erschüttert, dass ihr Mann sie verlassen wollte. Sie hatte die langen Kriegsjahre auf ihn gewartet und mit mir diese riesige Verantwortung gehabt. Bevor ich kam, hatte sie keine Ahnung, wie das mit dem Kinderkriegen überhaupt funktioniert. Schon die Schwangerschaft musste sie alleine durchstehen. Und jetzt sollte sie weiterhin allein sein?

1 Meine Eltern bei ihrer Hochzeit 1939.

Wir wohnten zu dritt in einer kleinen Zweizimmerwohnung. Durch die Kriegsjahre waren meine Mutter und ich sehr eng verbunden. Wir hatten so viel zusammen durchgemacht. Ich war in einem Zimmer und hörte, wie die beiden im anderen stritten. Meine Mutter kam herüber und weinte fürchterlich.

»Mutti! Was ist denn, Mutti?« Da kam meine Mutter auf die glorreiche Idee, mich einzusetzen, um meinen Vater zum Bleiben zu überreden. Sie indoktrinierte mich regelrecht, sagte mir, was ich zu tun hatte, und ich musste es ihr auch vormachen. Ich sollte zu meinem Vater gehen, vor ihm auf die Knie fallen und ihn anflehen, uns nicht zu verlassen.

Ich dachte schon damals: Das ist furchtbar. Das kann ich doch nicht machen. Ich war so klein und fand es einfach schrecklich. Aber ich liebte meine Mutter über alles und tat es. Währenddessen hab ich fürchterlich geweint. Mein Vater war so schockiert, mich bettelnd und weinend vor sich zu sehen, dass er mich fast anschrie: »Bist du verrückt? Geh nicht vor mir auf die Knie!« Er hob mich hoch und ich glaube, das alles erschütterte ihn doch sehr. Jedenfalls hat es irgendwie gewirkt, mein Vater verließ uns nicht.

Ich fand es gut, dass mein Vater blieb, aber in gewissem Sinne habe ich nie überwunden, dass ich mich vor ihm auf die Erde kniete und ihn anflehte. Es war so furchtbar demütigend und passte nicht zu mir. Diese ganze Episode prägte mich für den Rest meines Lebens. Mit meiner Mutter habe ich nie über diese Szene gesprochen, weil ich nicht glaubte, dass sie es verstanden hätte. Meine Mutter verteilte auch sehr schnell Ohrfeigen. Später habe ich ihr viele Vorwürfe deswegen gemacht, doch sie sagte nur: »Das waren andere Zeiten, ich war so fertig mit den Nerven. Da passiert so was schon mal.«

Darauf erwiderte ich: »Das passierte dir aber sehr oft und bei den kleinsten Kleinigkeiten. Das ist meiner Meinung nach auch keine Lösung.«

Mein Vater war da anders. Er meinte stets, dass man Probleme anders lösen müsste und dass Kinder nicht mit Ohrfeigen bestraft werden sollten.

Einmal rutschte ihm dennoch die Hand aus, als ich Brot holen sollte und mit leeren Händen nach Hause kam. Da Brot und andere Nahrungsmittel im zerstörten Berlin knapp waren, wurden Lebensmittelmarken ausgeteilt. Mit denen konnte man beim Bäcker mit etwas Glück einen halben Laib Brot bekommen. Gegenüber von unserem Wohnhaus gab es sogar einen Bäcker, den meine Mutter von unserer Wohnung aus sehen konnte. Oftmals war die Schlange aber sehr lang, und wenn man dann endlich dran war, gab es oftmals gar kein Brot mehr.

Eines Tages schickte mich meine Mutter zum Brotholen: »Bring bitte ein halbes weißes Brot und ein ganzes Schwarzbrot mit, Thea.«

Ich war so stolz, dass ich helfen konnte und etwas allein tun durfte. Es war ein sonniger Tag und ich machte mich – unter den prüfenden Augen meiner Mutter, die mich vom Fenster so weit wie möglich beobachtete – auf den Weg. Beim Bäcker angekommen stellte ich mich in die Schlange wie all die Erwachsenen. Als ich an der Reihe war, gab ich stolz meine Bestellung auf, nur um zu erfahren, dass das Brot bereits aus sei. Ich war am Boden zerstört und zutiefst enttäuscht. Da ich nicht mit leeren Händen nach Hause wollte, versuchte ich es bei einem anderen Bäcker in der Nähe. Dort hatte ich allerdings auch kein Glück. Die nette ältere Dame, die hinter mir stand, lächelte und sagte aufmunternd: »Ich kenne noch einen Bäcker hier in der Nähe. Die haben garantiert noch Brot.«

Meine Eltern hatten mir immer eingebläut, dass ich nicht mit Fremden mitgehen durfte, also erwiderte ich: »Ich darf nicht mit Ihnen mitgehen.«

Sie überzeugte mich dennoch. Dieser andere Bäcker war eine ganze S-Bahn-Station entfernt. Wir liefen ewig durch die Straßen. Ich bestand darauf, nicht direkt neben der Frau, sondern auf der anderen Bürgersteigseite zu laufen. Das kam mir sicherer vor, denn so konnte sie mich nicht packen und fortbringen. Als wir am Ziel ankamen, lief sie direkt zur Theke und verlangte, man solle mir, dem armen kleinen Kind, doch ein ganzes weißes Brot und ein halbes Schwarzbrot geben.

Ich war so müde, dass ich den Fehler in ihrer Bestellung nicht korrigierte. Außerdem war ich überglücklich, endlich das gewünschte Brot zu bekommen. Die ältere Dame bot mir an, die schwere Tasche noch ein Stückchen für mich zu tragen, was ich allerdings merkwürdig fand. Mein Misstrauen war geweckt, ich wollte ihr nicht die Brote überlassen. Wir einigten uns darauf, dass jede einen Henkel des Beutels nehmen würde. Mir war nicht wohl dabei, direkt neben ihr zu laufen, und ich beruhigte mich mit dem Gedanken, dass ich ja ganz schnell weglaufen könnte, wenn irgendetwas passierte. Ich achtete genau darauf, dass sie mir nicht zu nah kam.

Als wir am Wohnhaus meiner Eltern ankamen, verabschiedete sie sich und ging davon. Ich lief die Treppe hinauf und zeigte meinen Eltern stolz die Tasche. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings mehrere Stunden vergangen, seit ich das Haus verlassen hatte, und meine Eltern waren in Panik. Sie hatten mich längst gesucht und partout nicht finden können. Zu allem Überfluss war in der Tüte nur nach das halbe Schwarzbrot. Der ganze Leib hellen Brotes war verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, wann und wie die Frau es mir geklaut hat – und warum sie nicht das nahrhaftere Schwarzbrot genommen hat.

Mein Vater war außer sich und verpasste mir eine Tracht Prügel. Dann schickte er mich ohne Abendessen ins Bett. Als meine Mutter etwas später mit einem Stück Brot zu mir kam, hatte ich keinen Hunger. Ich hatte nichts falsch gemacht, dachte ich, hatte mich bewusst auf der anderen Bürgersteigseite und von der Frau ferngehalten und verstand die Bestrafung nicht. Ich konnte doch nichts dafür, dass sie mich bestohlen hatte!

Heute glaube ich, dass es nicht Wut, sondern Angst war. Er hatte befürchtet, mir wäre etwas Schreckliches passiert. Damals jedoch fühlte ich mich völlig missverstanden. Ich dachte, meine Eltern würden mich nicht mehr lieben und die Welt ginge unter.

Meine Eltern versuchten, sich im Nachkriegsberlin mit einem Blumengeschäft eine Existenz aufzubauen. Dabei erhielten sie Unterstützung vom Onkel meines Vaters. Es gab offenbar ein großes Bedürfnis, sich schöne Kleinigkeiten in die Wohnung zu stellen, wenn rundherum noch immer alles zerstört war und der Wiederaufbau andauerte. Die Stadt war in vier Sektoren unterteilt, aber wir konnten uns weitgehend unbehelligt von einem in den nächsten bewegen. Wir fuhren oft in den russischen Sektor zum Einkaufen, denn dort waren die Lebensmittel etwas billiger. Die Russen störten und behinderten jedoch den Warenfluss in die westlichen Sektoren. Mit Kindern aus der Nachbarschaft lief ich ganz oft zu den Bahngleisen, um von vorbeifahrenden Zügen Briketts abzustauben. Die Lokführer ließen manchmal ein paar für uns herunterfallen, die wir dann geschwind einsammelten und stolz nach Hause trugen. Es war eine sehr harte Zeit.