Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Los libros del Lince

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: No ficción

- Sprache: Spanisch

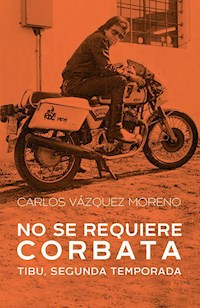

Con la misma franqueza con la que hablaba de las cloacas de la industria musical en "Memorias de un mánager'', el controvertido Tibu vuelve a la carga. Pero esta vez para ofrecer un relato mucho más personal de su historia: desde las pandillas de quinquis en el Carabanchel de los setentas al bajista que tocó con Jerry Lee Lewis y Scorpions, la movida madrileña, la experiencia de las drogas y el sexo, o sus viajes a México, Venezuela, Turquía… Una cara B de sus memorias, que también lo es de los orígenes del rock hispánico. El testimonio sin edulcorantes de quien estuvo allí y no se calla nada.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NO SE REQUIERE CORBATA

© Carlos Vázquez Moreno

© Malpaso Holdings, S. L.

Diputació, 327, principal 1.ª

08009 Barcelona

www.malpasoycia.com

ISBN: 978-84-18546-95-2

Primera edición: abril de 2022

Valls Maquetación: Joan Edo

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.

A Esteban y Carlos, mis hijos,y muy especialmente a Yolanda,sobran los motivos

Viaja y encontrarás sustituto de lo que has dejado.Y esfuérzate, porque en ello está el sabor de la vida.Hay más deleite en las aguas que correnque en las que se pudren estancadas.

SAFI-EDDIN ALHILI

A MANERA DE PRÓLOGO

Me imagino que algunos de los lectores que ahora abren este libro han leído mi libro anterior, Memorias de un mánager, donde, grosso modo, resumía mi trayectoria profesional, aunque dejaba muchas, muchísimas cosas, en el tintero, un poco por respeto, quizás inmerecido, a los protagonistas, y otro poco para no seguir perdiendo el tiempo en juzgados, acusado vaya uno a saber de cuántas lindezas, por abogados impresentables, seres despreciables, como los periodistas, a los que en general no puedo ni ver.

Pero al revisar mis memorias, me di cuenta de que debía escribir de inmediato una especie de biografía de corte personal. Algo más bien íntimo, más llena de curvas que una biografía al uso. Pensé que, si la escribía de un tirón, podría hacerla. Solo era cuestión de recordar hechos, momentos, intercalados por relatos breves, eróticos y basados en mi experiencia personal.

No puedo pensar mi vida sin pensar en el sexo, pero sobre todo, sin pensar en la música. Mi vida es inseparable de la música. Apenas me despierto, lo primero que hago es poner en marcha el equipo de sonido. Y cuando me acuesto, lo último que se apaga (aunque el temporizador se encargue de ello) es también el equipo de sonido.

Nada que ver con aquellos tiempos en que era un niño y lo único que había en casa para escuchar música era una radio a pilas y, después, un tocadiscos sin bafle, con un pequeño altavoz en la tapa de plástico del aparato.

En esos primeros tocadiscos empecé a escuchar música de verdad, en discos de vinilo que mi padre había traído a casa junto con las botellas de coñac Fundador, que incluían un disco de regalo en formato single. No sé quién era el encargado de seleccionar el repertorio de la colección «Fundador, está como nunca», pero si el infierno existe, estoy seguro de que debe de estar quemándose los huevos en alguna caldera junto con los que regalaban discos de Julio Iglesias a cambio de cinco chapas de botella de Fanta naranja.

Mi padre, por suerte, con el paso de los años, mejoró el gusto por el coñac y por la música. En casa dejó de haber discos regalados por coñac Fundador y, a cambio, empezó a haber otras cosas, como un long play de zarzuela que una tarde compró para él junto a dos de Antonio Machín que le regaló a mi madre, que adoraba al «Negro Machín», como lo llamaba cariñosamente.

Pero además del tocadiscos, seguía existiendo la radio, con sus cadenas de Onda Media en las que sonaban Manolo Escobar, Los Tres Sudamericanos, Karina, Luis Aguilé, José Guardiola, Lola Flores y un largo etcétera que muestran cuál era el concepto de musicalidad que había en España. Nada que ver con lo que se escuchaba entonces en Estados Unidos, donde sonaban Sinatra, Elvis, Paul Anka.

En todo caso, a las doce en punto, ya podía estar nevando, tronando o hacer un sol del carajo que, por cojones, había que reunirse en el salón para escuchar por la radio una voz de ultratumba que llamaba a rezar el Ángelus diciendo «He aquí la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra».

En esa España católica y recalcitrante, sin embargo, fue llegando, aunque con cuentagotas, mayor información con respecto a la música que se hacía en el extranjero, lo que trajo la aparición, junto con el sonido estéreo, de los primeros grupos de pop españoles como Los Brincos, Los Bravos, Los Pekenikes, Los Relámpagos y figuras como Raphael o Bruno Lomas.

Es que la música pasó a ser, además de un pasatiempo, como un inmenso negocio, una mina de dinero. No había más que saber buscarlo y salían cataratas de billetes provenientes de todos lados. No había grupo o cantante que no tuviera sus legiones de fans, dispuestos a imitar sus gestos, a vestir sus ropas o vivir, incluso, sus vidas.

Era tan importante el éxito y era tanta la admiración que generaba que si uno quería ligar, bastaba con que dijeras que tocabas en un grupo, aunque fuese mentira, y ya tenías todas las papeletas a tu favor para «tocar pelo» o para que te lo tocasen a ti. Los discos comenzaban a venderse por millones, los grandes almacenes empezaban a tener una planta entera dedicada a la venta de discos. Ir al centro de Madrid y comprar un disco en el Corte Inglés o en Galerías Preciados era sinónimo de que tenías pasta y de que molabas mucho. Comprar un disco y volver a tu casa era, por un lado, como un acto social, y por el otro, como un acto casi religioso: Lo abrías, limpiabas una y otra vez con una gamuza especial la cara A y la B de cada disco, y a partir de entonces lo atesorabas como si fuese la reliquia de un santo.

Las fundas de los vinilos venían con una leyenda debajo de los créditos, al lado del logo de la compañía discográfica, que decía: «Este disco está grabado con tecnología estéreo, pero puede reproducirse en un tocadiscos monoaural», lo cual era una prueba para mí evidente de que alrededor de la música había una industria enorme relacionada con la tecnología, el diseño, el sonido.

Tener un tocadiscos era señal de refinamiento. Cuando llegaban visitas a mi casa, mis padres, después de enseñarles el salón, las habitaciones, dejaban para el final el aparato más amado, del que se mostraban más orgullosos: el tocadiscos. Pieza exquisita, que había desplazado totalmente al televisor y que, reluciente, a veces cubierto por un paño de ganchillo para protegerlo del polvo, estaba allí, en un rincón privilegiado de la casa, junto a las fotos de la boda de mis padres y de la comunión mía y de mis hermanos.

Como si se tratase de un ritual, mi padre encendía el aparato ante la visita, ponía un disco, el que fuese, y sonreía con orgullo mientras la visita, en silencio, escuchaba la música que salía por los altavoces. «¿Has oído qué graves tiene?», preguntaba después, ante lo cual, la visita, no tenía más remedio que fingir admiración por el aparato. Luego llegaban los pasteles, el moscatel, los niños correteaban de aquí para allá, pero el tocadiscos seguía allí, despidiendo su música, expandiéndola por toda la casa.

Por entonces no había muchos cantantes patrios. La plantilla nacional era pequeña, diminuta, pero poco a poco sus discos comenzaron a estar en los tocadiscos de todos los españoles. En TVE, por aquel entonces la mejor televisión española, que no desconocía tal fenómeno de masas, empezaron a emitir programas estrictamente musicales, como por ejemplo Escala en HiFi, en el que aparecía un Mochi pueblerino que emulaba a los cantantes ingleses y hacía de presentador.

Todo se detenía cuando Mochi, con su lunar en la cara y una sonrisa de Joker, hacía su aparición en la pantalla y presentaba a los cantantes españoles famosos, que debían prestar su imagen a los éxitos musicales del momento con una acción o una especie de argumento, algo así como un videoclip.

Desde Juan Pardo hasta Karina, desde Luis Varela hasta María José Goyanes fueron muchos los cantantes españoles que participaron del programa, cuyo éxito se mantuvo durante seis temporadas.

Pero no era solo en la televisión donde la industria musical apostaba su promoción y su crecimiento. También lo hacía en la radio, donde empezaron a surgir diversos programas especializados en música. Eso, unido a la aparición de los primeros transistores de bolsillo, hizo que la nueva música, el fenómeno del momento, llegara a todos los rincones.

Otro tanto hizo la aparición del casete, que a diferencia del vinilo podías usar, si tenías un micro, para grabar música. No obstante, nunca alcanzó el éxito clamoroso del vinilo y su lugar quedó un tanto relegado a los radiocasetes de los coches, un preciado objeto para los pequeños delincuentes de barrio que, una vez efectuado el hurto, lo vendían en el mercado negro más cercano.

Una máquina gigantesca de hacer dinero comenzó a arrasar las calles y las casas, como si se tratase de un Polifemo moderno, devorando a cada paso todo aquello que encontraba a su camino. Pero los buitres, como de costumbre, no dejaban de volar en círculos, al acecho de cualquier presa.

Carroñeros del dinero, vivían a la sombra del talento de alguien, así se tratara de un niño, de una niña o de una vieja decrépita. Casos célebres como el de Marisol, el de Joselito o el de Los Parchís, muñecos rotos por la codicia corrupta de los negociantes, gente pervertida y perversa que se enriquecía a manos llenas sin ninguna clase de escrúpulos mientras el artista, pobre artista, recibía las migajas que caían de los bolsillos de sus representantes.

La prensa, a su vez, y la industria editorial, en lugar de denunciar, se hacía cómplice. En ese sentido, algunas editoriales fueron algo visionarias y lanzaron revistas de nuevo cuño, especializadas en el fenómeno fan. La mayoría contaba con el póster central del artista del momento, un hito comparable a la llegada del hombre a la Luna, y que terminaba, sujetado con chinchetas en la pared, en la habitación de muchos jóvenes de aquella época.

Junto con el casete, justo antes de la aparición de «la cadena de sonido», un tesoro por el cual, en muchos hogares, se firmaban letras y más letras por el solo hecho de tener una en casa, a ser posible con mueble y puerta de cristal. Eran la hostia: amplificador, ecualizador gráfico que casi nadie sabía usar, sintonizador de radio, doble pletina y plato. ¡La de Dios!

Todos sabían de marcas y modelos y todos, de manera osada, te recomendaban que la pletina fuese Techniks, que el plato mejor fuera Marantz, que los bafles JBL, etcétera. Madrid tenía calles en las que solo había comercios especializados nada más que en música: tiendas donde vendían instrumentos, equipos de sonido. La calle Barquillo, por ejemplo, era el vademécum de todo aficionado.

La demanda fue tal que también surgieron grandes tiendas, como Disco Play, especializadas en venta de música grabada, en vinilo y casete, y que podían enviarte lo que comprabas por correo si es que no vivías en Madrid. Los de Disco Play editaban un catálogo mensual con los lanzamientos que todos los chavales esperábamos ansiosos.

Todo crecía. Había una industria y aparecían sellos discográficos por todos lados, casi todos fundados por cantantes fracasados que habían tenido su momento y que ahora, lejos de los focos de la fama, vivían de los nuevos artistas utilizando las mismas o peores artimañas de las que se habían quejado cuando no eran más que unos aspirantes al estrellato.

Fruto de ese despropósito fueron Belter, Zafiro, Hispavox y una larga lista que competían con multinacionales como CBS, BMG, EMI, WEA y que firmaban apresuradamente contratos en las servilletas de algunos bares antes de que otro buitre apareciera por ahí. Hubo casos emblemáticos de contratos firmados en servilletas por Luís Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat y tantos otros que después, cuando fueron a los juzgados, los jueces no reconocieron ninguna validez en un contrato firmado en una servilleta de papel.

En medio de esa incesante vorágine musical, vestido con pantalones campana, camisas ceñidas, pecho lobo y botas con plataforma, comenzó mi biografía personal, una biografía relacionada, irremediablemente, con el mundo de la música, pero no con las cloacas de la industria y de la que ya hablé, y mucho, en mi primer libro, sino con la música de verdad, esa música que se lleva en el alma y que es la banda sonora de mi vida.

PRIMERA PARTELA VIDA EN LA PERIFERIA

CARABANCHEL

Mi vida, por cuna, tendría que haber sido una vida más o menos fácil, cómoda y totalmente previsible. Cuando tenía dos años, mis padres se mudaron a Carabanchel, una zona por entonces nueva en el Madrid de la reconstrucción, un Madrid en el que todos soñaban con tener un piso con hipoteca, una tele, un coche, los hijos que Dios te diera y pasar juntos las Navidades, en familia, haciendo promesas de amor eterno entre padres e hijos y poca cosa más.

La vida, en esa época, en un país que, al mismo tiempo que cicatrizaba sus heridas, descubría solares para levantar edificios, era jodida, muy jodida y muy dura. Solo había que currar, currar y currar. Ese era el único horizonte posible, aunque el dinero nunca llegaba a finales de mes y había entonces que pedir fiado en la tienda de ultramarinos, si es que fiaban, claro.

Los niños de entonces, a diferencia de los de ahora, nos bañábamos una vez a la semana, generalmente los sábados, cuando calentar el agua, y el agua misma, era algo realmente caro. En el colegio, por otro lado, todos íbamos con el pelo cortado al ras, para evitar llenarnos la cabeza de piojos y, nuestras madres, evitarse quitarnos liendres a cada rato.

Así era aquella España, una España llena de piojos y en la cual, especialmente en los barrios de Madrid, en la llamada periferia, iban caldeándose a fuego lento los sueños de todos aquellos que llegaban de las provincias, deslumbrados por las luces de la capital pero que, al poco tiempo de llegar, se encontraban de frente con la cruda realidad, una realidad que no se demoraba en derrumbar enseguida los sueños.

En la periferia había perros sueltos, perros con las mismas pulgas que tenían los perros en los pueblos, y mugre, mucha mugre. De todas maneras, gracias a ese avío con el que se cocía el puchero, los hijos de aquellos que habían llegado a Madrid se dieron cuenta de que no deseaban pasar por las mismas penurias que sus padres y descubrieron la vida de la calle, la cultura de la calle; y por la cultura, que la alta cultura era algo destinado a los ricos, un lujo que los hijos de la periferia no podían permitirse.

Y así, a pesar de que todas las puertas parecían cerradas, hubo un momento en el que los capullos empezaron a convertirse en mariposas, pero no en unas simples mariposas, sino en unas mariposas con los dientes apretados, con navajas en los bolsillos y puños americanos, y desinformación, delincuencia, rabia y sueños que debían cumplirse deprisa y a cualquier precio, incluso a costa de hundirse en el fango. O en la heroína.

Mi barrio. A uno de los lados del río Manzanares, Carabanchel. Del otro lado, cruzando el río, Madrid, la gran urbe, con sus potentes luces, la gran tentación para aquellos que, en el extrarradio, nada teníamos. De noche, iluminada allá a lo lejos, Madrid parecía el fortín que había que tomar, un lugar de ruido y placer que nada tenía que ver con la vida a este lado del río, donde solo había miseria, jóvenes desarraigados que miraban con ojos de tigre porque, acordes con el lema del movimiento punk, no había futuro.

No future. Cómo podía haber futuro en un presente repleto de mugre y miseria. El futuro no existía. Lo único que existía era el presente y todo lo que se quería se quería ahora, ya. No había tiempo que perder.

Carabanchel era una barriada obrera como también lo eran Vallecas, San Blas y muchas otras que, crecidas durante los años de la posguerra, eran reducto de gente llegada de Andalucía o de Extremadura, gente que se había ido de su tierra en busca de una vida mejor y se habían encontrado con que eran, en realidad, mano de obra barata. Gente con trabajos mal pagados, que vivía en casas de mierda y recibía un trato de mierda en una realidad que nada tenía que ver con la que habían soñado. Una realidad que, en el fondo, no era más que el pálido reflejo de una sociedad impía, inculta y desinformada y en la que la gente no eran más que un grupo de marionetas movidas por los hilos del poder.

En Carabanchel, los chavales de mi edad con pocas esperanzas en el futuro, sin un pavo en el bolsillo, solo podían hacer una cosa: dar palos. ¿Y dar palos a quién? Había, obviamente, toda una baraja de candidatos para recibirlos: niños pijos como yo. Y si no encontraban candidato para recibir palos, pues lo que hacían era levantar el radiocasete de algún coche, aunque hacer eso, y a esa edad, era un poco temerario. Era más fácil robar chicles o chocolatinas en la panadería: todo era cuestión de jugar al despiste con el dependiente.

Pero dar palo a los pijos, en cualquier caso, también era algo sencillo. Abordaban a alguno que anduviese solo en la calle y, entre dos o tres, lo amenazaban y le quitaban lo que llevase puesto: las zapatillas, el polo Lacoste o Fred Perry, también el reloj, la pasta e incluso los pantalones, pues solían ser de buenas marcas, como Levi's o Lee. No era necesario el uso de la violencia, pero si el pijo se hacía el gallito, le bajaban el copete de un bofetón sin previo aviso.

Mis padres no eran obreros y, dentro de ese decorado barrial, yo era un bicho raro, un rara avis, alguien que por cuna, supuestamente, estaba destinado a tener una vida fácil pero que, no obstante, había escogido la vida de la calle, la cruda y fría calle, la puta calle donde se cocían a diario las tripas de la incipiente delincuencia juvenil, el mundo de las drogas, del sexo a pelo, sin condón, en las últimas filas de los cines los sábados por la tarde.

Todo un universo que me atraía mucho más que el mundo familiar en el que vivía, una familia con pasta, en una zona noble, que enviaba a sus hijos al mejor colegio de Madrid pero que transmitía, en general, una vida de aburrimiento total, con un futuro programado por mis padres y que no me interesaba para nada.

Pero no se trataba solo de la delincuencia. La música también formaba parte de esa vida que bullía incesante, a borbotones, en los barrios periféricos de Madrid. Muchos cantantes, surgidos de esas barriadas, se habían convertido en algo así como unos semidioses y habían ascendido en la escala social. Gozaban de un rango que no tenían, por ejemplo, los jugadores de fútbol, un deporte que entonces no estaba en auge como lo está ahora.

Los niños no soñábamos con jugar en el Atleti o en el Madrid. Los niños queríamos ser como Camilo Sesto o como Julio Iglesias y las niñas como Karina o como Mari Trini, formar parte del moderno Olimpo, salir en la tele, firmar autógrafos y llenar los teatros de fans. Pero cuando en los barrios comenzaron a florecer grupos como Las Grecas, Los Chichos o los Chunguitos, se produjo toda una revolución, pues los barrios encontraron en sus cantantes a sus propios héroes: todos, a partir de entonces, empezaron a hablar como ellos, a vestir como ellos, sin necesidad de andar pareciéndose a los demás, porque las letras de ese nuevo flamenco del extrarradio contaban historias cercanas a ellos: canciones de perdedores y de marginales, canciones que hablaban del talego y de la delincuencia, canciones en las que los que vivíamos de este lado del río Manzanares, pronto empezamos a identificarnos.

EL NIÑO

Corría el año 1974. Carrero Blanco había sido asesinado el año anterior y, con el Caudillo ya anciano, el franquismo se encontraba herido de muerte.

Por entonces yo vivía una doble vida. Por un lado estaba mi familia, una familia totalmente tradicional, franquista hasta la médula, y a cuyo cobijo yo permanecía. Iba a un colegio carísimo, de uniforme riguroso, con horarios y costumbres que para mi forma de ser inquieta eran como una pesada losa. Aun así, mi vida, en general, era confortable: una casa cojonuda en Madrid, otra en Galapagar, una chacha de servicio, buena comida y ropa abrigada. Una vida caliente.

Esa palabra, caliente, podría definir muy bien mi otra vida, mi vida de escapista de mi familia a diario, cuando la ausencia de mis padres me lo permitía.

A las ocho de la mañana, indefectiblemente, salía de mi casa un niño bien, que cumplía a la perfección ese papel hasta las cinco de la tarde, cuando volvía del colegio y regresaba al punto de partida.

Mis padres no estaban, aún no habían llegado. Tomaba la merienda, miraba un poco la tele y, diez minutos después, bajo la excusa de ir a hacer los deberes a la casa de un compañero, le hacía jurar a Conrada, la chacha, que no diría nada y salía por la puerta a la carrera, dispuesto a vivir la otra vida y volver a casa antes de que mis padres llegaran a las ocho de la noche.

Bajaba entonces como un loco las dos plantas que me separaban de la entrada y, antes de salir por la puerta principal, me metía directamente en el trastero de la comunidad de vecinos, me cambiaba de ropa y, con unos vaqueros acampanados, unos botines con plataforma y un jersey ajustado y corto, iba a dar unas vueltas por ahí.

Caminaba rápido por la calle General Ricardos, pasaba por delante del cine Los Ángeles, doblaba en la esquina de abajo y entraba en la calle de la escalinata, algo así como el inicio del Bronx, el comienzo del territorio conquistado. Buscaba entonces a mis colegas en la calle pero, especialmente, los buscaba en los billares, que eran los templos sagrados de cada barrio, el sitio donde se cocía todo lo que sucedía en los bajos fondos, el sancta sanctorum de la incipiente delincuencia juvenil y en el que había una norma sagrada: lo que allí pasaba quedaba allí, en los billares. Nadie podía contar nada de lo que allí escuchase o viese. Todo se solucionaba ahí.

Los colegas de los billares eran normalmente unos colegas fijos, tus amigos más cercanos, aunque también había otros, que no eran tus amigos aunque eran de confianza, colegas que deambulaban alrededor.

Normalmente tenías unos colegas fijos, tus amigos, y luego había una suerte de satélites que más o menos deambulaban alrededor. Pero todos, en cualquier caso, teníamos nuestro mote: estaban «el Franki», «el Chochado», que en realidad se llamaba Juan Carlos Osado, «el Alemán», que no era alemán pero al que llamábamos así porque sus padres habían emigrado hacía años a Alemania, el «Armiño», cuyo apellido era Armuña y yo, al que aún no llamaban «el Tibu», sino «el Niño», por ser el más joven de la banda.

LA BANDA

Pertenecer a tal o cual banda era una cuestión importante. Ya a finales de los años sesenta hubo algunas bandas (bandas, no tribus urbanas) famosas, legendarias, como «Los ojos negros», que convirtieron el barrio de Usera en un fortín. La cuestión siempre era la misma: defender el territorio, ser una especie de Lute, un héroe legendario, un lobo solitario surgido de la pobreza y la desesperación.

Pero ¿qué pasaba con las chicas? El mundo de las bandas era un mundo masculino, a pesar de que cada uno de los colegas mayores solía tener una novia, más o menos oficial, y a la que todo el mundo respetaba. Luego estaban las otras, novias menos oficiales, acompañantes, comparsas del mayor de turno.

Yo no tenía novia, pero me perdía con mi vecina de la planta de arriba, la que vivía en el 3ºC, Mari Carmen, conocida entre los de mi banda como «la minifaldera», una rubia maciza que habitualmente llevaba unas minifaldas que te quitaban el hipo. Las bragas se movían mordiendo los cachetes del culo cada vez que la veíamos subir por la escalera.

Una de esas tardes en que bajé como de costumbre al portal de entrada y, ya vestido de macarra, salí a la calle, vi que una lechera de la Policía Nacional se detenía en el portal de al lado y de ella bajaban, pistola en mano, dos policías. Me quedé quieto, tranquilo, y me puse a mirar. Al cabo de unos tensos minutos aparecieron de nuevo los dos policías. Vi que se llevaban a Blanco, uno de los mayores de mi basca. ¡Blanco!, le grité. ¿Qué ha pasado? No me respondió. Estaba demasiado asustado como para decir algo. Así que volví a entrar, me cambié de ropa y subí a mi casa.

En los billares, nadie sabía muy bien qué había ocurrido. Algunos decían que había matado a alguien. Otros, que había atracado una sucursal bancaria. Unos pocos, que estaba relacionado con una red árabe de trata de blancas. Pero solo Franki sabía realmente lo que había ocurrido: dar un palo en una tienda. En cualquier caso, a los tres meses, puntual, Blanco salió del talego y fue recibido en los billares como un Cristo el Domingo de Ramos. Todo un héroe del mundo marginal.

Recuerdo que cuando apareció en los billares, los colegas de la banda, después de coserlo a preguntas sobre la vida en el talego, lo eligieron, sin necesidad de decirlo, en el jefe de la basca. Y que el nuevo jefe de la basca, acordándose del día que se lo llevaron detenido, me miró fijamente y me dijo: «Qué huevos le has echado, Niño», lo cual fue para mí todo un reconocimiento.

Mis hermanos eran mayores que yo e iban a la universidad. Yo, en cambio, todas las mañanas esperaba en la esquina, junto a otros tres chicos del colegio, a que llegase la ruta. Yo era el mayor de los cuatro. A esa hora, la calle General Ricardos comenzaba a desperezarse. Solo estaban abiertos un par de bares y una churrería. Mientras esperábamos, nos invadía el olor a churros que hacía que nos relamiéramos los labios. Después llegaba la ruta y, cuarenta y cinco minutos, un tiempo que yo aprovechaba básicamente para leer, llegábamos al colegio.

El colegio era un auténtico coñazo, empezando por los profesores, que eran sacerdotes sin demasiada vocación. Ni por el sacerdocio ni por la educación. Odiaba especialmente las matemáticas, la física y la química, pero me la pasaba bien con el latín y el griego. Mis compañeros, hijos de ministros y de empresarios de éxito, eran niños pijos, gente anclada en la comodidad que ofrece la clase alta y que, salvo excepciones, eran gente de lo más insustancial.

Durante los recreos, mis compañeros de clase jugaban al fútbol con una pasión enorme, como si estuvieran jugándose la Liga. Yo, en cambio, como el fútbol no me interesaba, abría el libro que siempre llevaba conmigo, el que fuese, me abstraía del vocerío futbolístico y hacía mi particular viaje enfrascado en la lectura.

Esa rutina se repetía, cada día, como un mantra, sin cambios. Hasta que un día, mis compañeros de clase, ociosos, en vez de jugar al fútbol, tuvieron la ocurrencia de jugar a ser los Beatles. Como no sabían las canciones ni conocían a los integrantes del grupo, vinieron en mi ayuda. La idea me pareció genial. Así que nos echamos a suerte cuál de los cuatro seríamos cada uno y a mí me tocó ser Paul.

No lo supe en ese momento, pero así, haciendo de Paul, empezó mi relación con la música.

HÁGASE LA MÚSICA

La música siempre atrajo mi atención. Desde mi infancia, según contaba mi madre orgullosa a los vecinos, cuando con apenas tres o cuatro años ya me sentaba delante de la tele y jugaba dirigir la música de los anuncios. Mi madre, después, a escondidas de mi padre, me metió en la rondalla del colegio y, cuando quise darme cuenta, mi vida entera ya giraba alrededor de la música. Bandurria en mano, aprendí enseguida la diferencia entre las notas agudas y las graves y los nombres de la escala, poco a poco, empezaron a resultarme familiares.

Al principio, cuando empecé a estudiar música en el conservatorio, mis compañeros de correrías callejeras alucinaron un poco con mi nueva afición, pero como por esa época ser músico o ser amigo de alguien que lo fuese era la hostia, comenzaron a presumir.

Aunque en teoría yo fuera Paul, aún no había comenzado mi flirteo con los Beatles. En casa no había discos suyos y en la radio generalmente no sonaban. Así que solía bajar a la calle con una desvencijada guitarra española que era propiedad de mi hermano el mediano y tocaba para mis amigos las canciones que me pedían, generalmente canciones conocidas. Me inventaba los acordes sobre la marcha y sacaba a mi manera temas como «Te estoy amando locamente» de Las Grecas, «Las flechas del amor» de Karina o «Eres tú» de Mocedades, aunque también, si quería tirarme el pisto con alguna tía mayor, era capaz de tocar «Blowing in the wind» de Dylan, con una letra totalmente en guachi guachi. Me daba igual.

Todo el mundo flipaba. El propio Blanco, más de una vez, me pedía, muy respetuosamente, que tocase algo para él o para su piba, así presumía de colega. No lo podía creer. Además de músico, era alguien en la banda de Blanco.

Pero cuando acabé sexto de bachiller, mi relación con la música quedó en suspenso. Ese año me quedaron para junio matemáticas y física. Mi padre, mosqueado, le achacó mi descenso en los estudios a los billares, sin saber que lo que a mí me distraía de las matemáticas y de la física era mi flirteo con la música. Aun así, no tuvo mejor ocurrencia que enviarme todo un verano a un reformatorio de Madrid, un lugar horrible, dirigido por unos sacerdotes de la orden capuchina, con el propósito de que ellos, los curas, corrigieran mi inclinación hacia las aventuras callejeras.

El sitio se encontraba en la parte trasera de la plaza de Carabanchel Bajo y ocupaba una finca grandísima, presidida por un edificio lúgubre y antiguo que haría las delicias de Dickens. El padre Guillermo y el padre Julio eran los encargados de aleccionarnos, pero todo lo resolvían a hostias. No tenían escrúpulos en pegar patadas o en dar guantazos a niños y adolescentes de entre once y dieciséis años.

Cuando llegué, recuerdo que los demás chicos me miraban como el culo, llenos de desconfianza natural hacia «un recomendado». Mi padre había hecho uso de sus contactos y por eso, de alguna manera, estaba protegido. Pero tuve que ganarme el respeto de los demás a hostias. Pero también con gestos. Como me permitían comer un poco más que a los demás, me agenciaba un poco de comida y, por la noche, en la oscuridad total de la habitación, la repartía entre mis compañeros.

Gracias a mis actos de generosidad, empecé a tener un trato más estrecho con algunos de los mayores, que me dieron algunas lecciones de delincuencia callejera. Me enseñaron a fabricarme, con las llaves de abrir las latas de foie gras por el lateral, una especial «espada», apelativo que usaban para referirse a las ganzúas, «la foagrasa», algo que requería cierto trabajo artesanal para dejarla a punto: no había cerradura de coche que se le resistiera.

Con esa singular pasión que aplico a todo lo que me llama la atención, aprobé el máster de delincuencia callejera con matrícula, pues al salir del reformatorio en septiembre, no hubo cerradura de coche, ni grande ni pequeño, que pudiese hacerle frente a mi nueva habilidad.

Cuando regresé a mi casa, después del tiempo en el reformatorio, vi que mi padre había comprado nuevos discos. Discos que yo no conocía, como uno de Carlos Santana que incluía el tema «Black magic whoman», que sonaba como los dioses y me volvía loco, y otro de David Bowie, que cantaba «Starman», alucinante. Y entre toda esa música nueva, los Beatles. Ya podía ponerle sonido al bajo que tocaba mi alter ego, Paul, una manera de tocar que, aún hoy, sigue pareciéndome fascinante.

Unos días después fui a ver a mi amigo Miguel, apodado D’Artagnan por la perilla, un niño pijo con aspiraciones a malote y cuyo padre no paraba de viajar a Londres. En casa de D’Artagnan podías escuchar Led Zeppelin, Deep Purple, a los Stones, los Who... un paraíso musical. Así que fui a preguntarle si su padre podía traerme discos de Londres. Me moría de ganas por escuchar esa nueva música.

La música dirigía mi camino, un camino que debía hacer en solitario y que requería mucho esfuerzo, mantenerse firme a pesar de todo. El camino de D’Artagnan, sin embargo, fue otro: el de la droga. Un camino que lo llevó a encontrarse con el sida y la muerte. Una de sus canciones favoritas era «Riders on the storm» de los Doors, una canción que, mientras recuerdo a D’Artagnan, no deja de sonar en mis oídos.

LLEGARON LAS CHICAS

Empecé el COU, mi vida cambió y el cambio fue alucinante, entre otros motivos porque ahora no solo tenía compañeros masculinos, sino que también tenía compañeras, chicas que se sentaban a tu lado o te daban conversación en el recreo y de las que podías enamorarte en un segundo. Ir al COU no tenía nada que ver con ir al colegio como antes. Ahora me levantaba de la cama y, sin peinarme y con la tostada en la mano, iba a la esquina, a esperar la ruta.

Mi padre estaba asombrado con mi cambio de actitud y creía que mi cambio se debía a mi temporada en el reformatorio de los padres capuchinos. Pero no era por eso. Ahora no era solamente el alter ego de Paul, sino alguien que tocaba de verdad y que se moría de ganas de formar su propio grupo.

En el COU se había corrido la voz de que había un grupo de música en mi clase, pero lo cierto es que el grupo solo existía en nuestra imaginación. En casa, mientras tanto, seguía dándole duro a la guitarra de mi hermano después de las clases de música en el conservatorio. Pero en las tardes libres, cuando no tenía que estudiar, bajaba a la calle con la guitarra y me sentaba, rodeado por mis amigos, en el banco de enfrente a la cafetería del cine Los Ángeles, reducto del pijerío de Carabanchel, con el único objetivo de ligar, cosa que, modestamente, ocurría con frecuencia.

Comenzaba a tocar cualquier canción de las conocidas y, a los pocos minutos, se acercaba algún grupito de tías. Mis amigos, expertos parlanchines, hacían el resto. Después, poco antes de las ocho, me iba a los billares, a ver qué se cocía ahí dentro.

En el conservatorio, el aprendizaje de cosas como el solfeo marchaba despacio, como corresponde a ese lenguaje, pero mis ganas de tocar canciones, en cambio, iban a toda velocidad. Ponía la misma canción una y otra vez, hasta la saciedad, y tocaba por encima de ella, intentado sacarla a mi manera. Estuve un tiempo empeñado con «American Pie», de un tal Don McLean, un músico americano, y cuyo disco mis hermanos habían traído a casa. El tío no me entusiasmaba mucho, pero la canción me molaba un montón, por el comienzo lento y el paso trepidante, después, al ritmo.

La curiosidad por el mundo de los conjuntos hizo que comenzase a frecuentar las tiendas de música, solo por el placer de poder ver y sujetar con mis manos una guitarra eléctrica. Por esa época, en Madrid, había dos tiendas que manejaban el cotarro. Una estaba en La Corredera Baja de San Pablo, Leturiaga. Tenían guitarras y bajos Fender, baterías Ludwig, amplificadores Marshall. Todo un paraíso para un fan del sonido y de la música y un sitio al que acudían toda clase de músicos, que entraban y salían, y que a mí me parecían la hostia. La otra, llamada Maxi, estaba en la calle Leganitos, muy cerca de la primera, y allí distribuían las guitarras Gibson y las Ibanez, dos tipos de guitarra geniales. El único handicap del lugar era que estaba justo enfrente de la comisaría de la Policía Nacional.

Mis visitas a estos lugares no pasaban de ser puro placer, pues casi todo lo que vendían estaba muy lejos de mi bolsillo, más allá de que mi padre gozaba de un buen ingreso. Era imposible que me diera dinero para comprarme un instrumento musical. A lo sumo, por tirarme el pisto con mis colegas, iba a Leturiaga y compraba nada más que una púa, que costaban tres pesetas, las de guitarra, y cinco las de bajo. Pensaba que al tocar con una púa comprada en Leturiaga la guitarra de mi hermano del medio podía sonar mejor.

En esa época ya funcionaba una emisora llamada 40 Principales, una emisora que no solía escuchar porque me parecía un poco hortera, pero que por curiosidad, para ver qué se cocía en el ambiente musical del momento, comencé a oir más a menudo. Lo que sonaba por esa época eran canciones y estilos tan diferentes como «The way we were» de Barbra Streisand, «Melina» de Camilo Sesto, «La distancia» de Roberto Carlos, «Te estoy amando locamente» de Las Grecas y bastante pop hortera y decadente. De todas maneras, me llamó mucho la atención el ritmo y la complejidad de algunas canciones, como las del Sonido Filadelfia y las de los Jackson Five, unos músicos totalmente desconocidos por mí entonces.

Más allá de la información que podía brindarme una emisora musical, decidí adentrarme en esa música por mi cuenta y así llegué, un día que estaba en el bar del cojo, a Paul McCartney & Wings, algo que en su momento, por la sorpresa, me dejó perplejo. Si Paul era el de los Beatles, ¿qué coño hacía ahí tocando solo? Mis hermanos, que solían escuchar cosas latinoamericanas como Quilapayún, Víctor Jara y otros músicos coñazo, no supieron qué decirme, con lo cual me fui al único sitio en el que podían darme una respuesta sobre mi alter ego Paul.

Un sitio de músicos, claro, como Leturiaga, adonde fui al día siguiente, a buscar información y, de paso, a volver a acariciar las guitarras eléctricas, que ya se convertían en oscuros objetos de mis deseos. Pero antes de ir a Leturiaga, fui a Disco Play, donde un joven dependiente, sorprendido por mi desinformación con respecto a Paul, me contó que los Beatles llevaban separados desde finales de los años sesenta, y que cada uno de ellos había emprendido una carrera en solitario. Me quedé mudo, algo avergonzado, pero el dependiente, con mucha paciencia y amabilidad, me regaló un catálogo con los discos que había en la tienda, por si me apetecía comprar alguno de los discos de los ex Beatles. Así, con la curiosidad ya satisfecha, feliz como un perrillo, me fui andando hasta Leturiaga.

Entré y, como siempre, me dediqué al ritual de acariciar las Fender, hasta que me detuve en un tablón de anuncios en donde se ofrecía o se solicitaba trabajo como músico. Yo quería ser uno de ellos, un músico, y quería serlo ya. Miraba las guitarras, brillantes, que colgaban detrás de los cristales del escaparate, y sentía que me llamaban a gritos. Todas eran preciosas.