Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

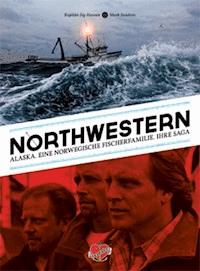

Sig Hansen ist Fischer und Kapitän des Fangboots Northwestern, wie schon sein Vater, sein Großvater und Generationen vor ihm. Die Hansens sehen sich selbst in der Tradition der Nordmänner, die stoisch jedem Sturm trotzen. Furchtlos, hart zu sich selbst, gut zur Mannschaft: Ihrer Crew zahlen die drei Hansen-Brüder die beste Heuer und für sie kochen sie norwegische Fleischbällchen. Northwestern ist mehr als eine Innenansicht vom rauen Leben er modernen Wikinger Alaska. Es ist eine berührende Familiensaga. Northwestern - fesselnd aufgeschrieben von Mark Sundeen, Reporter des New York Times Magazine - erzählt auch die Geschichte hinter einem Welterfolg. In knapp 140 Ländern ist Sig Hansen einem Millionenpublikum durch die TV-Serie Deadliest Catch des Discovery Channel bekannt. Vor allem in den USA gilt Hansen als Popstar. Illustriert wird diese Buch mit Bildern des preisgekrönten Fotografen (und Fischers) Corey Arnold, und Holger Gertz, Reporter der Süddeutschen Zeitung, steuert ein Essay bei.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Intro

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Corey Arnold: Der Fotofischer

Über Autor und Verlag

Well, look way down the river, what do you think I see?

I see a band of angels and they’re coming after me

Ain’t no grave can hold my body down

There ain’t no grave can hold my body down

Johnny Cash

Prolog

Als es begann, lag der Kapitän in seiner Koje. Es war acht Uhr morgens, Anfang Dezember. Eine graue Dämmerung machte sich gerade daran, die pechschwarze Nacht über Alaska zu verdrängen. Weil der Kapitän fast ausschließlich von Zigaretten und Kaffee lebte, schlief er nie besonders tief. Aber in dieser Nacht war es noch schlimmer als sonst. Sein Schiff bockte in gut sieben Meter hohen Wellen und der arktische Wind heulte bereits mit Windstärke elf. Mehr als Halbschlaf war unter diesen Bedingungen sowieso nicht drin, die Bewegungen seines Schiffs warfen ihn in seiner Koje hin und her.

Der Kapitän und seine Crew von drei Mann kämpften sich nordöstlich von Dutch Harbor durch die Beringsee; auf dem Weg zu den Krabbenreusen, die sie in den Tagen zuvor ausgelegt hatten, hielten sie den Bug ihres Schiffs genau in die Wellen. Der Kapitän hatte fast die ganze Nacht selbst am Ruder gestanden, bis er den Job schließlich um drei Uhr an einen seiner Matrosen übergab, um in seiner Kabine eine Mütze Schlaf zu nehmen. Aber keine Chance. Es war für ihn beinahe eine Erleichterung, als er die schweren Schritte hörte, die von der Brücke den Niedergang herunterkamen. Das passierte nur, wenn etwas schiefging, und das war immerhin ein guter Vorwand, wieder aufzustehen. Schon ging die Tür auf.

»Ich hab keinen Saft mehr, keine Power«, sagte Krist. »Ruderanlage, Funkanlage, nix geht mehr.«

Der Kapitän schwang seine Beine aus der engen Koje. Er schlüpfte in seine Schuhe und stand auf. Er trug Arbeitshosen aus einem schweren Stoff und einen dicken Pullover. Der Kapitän schlief immer in voller Montur. Er folgte Krist auf die Brücke.

Natürlich war der Kapitän nicht gerade glücklich darüber, dass sein Schiff ein Problem hatte, aber er war froh, dass es einen Grund gab, aus dem Bett zu kommen. Er fand einfach keine Ruhe, wenn er nicht arbeiten konnte, Freizeit war für ihn ein regelrechter Kampf gegen die Langeweile. Er arbeitete gerne. Und er arbeitete gerne lange, zwanzig Stunden am Stück waren nicht selten, und wenn es gut lief beim Fischen, dann konnte er auf Schlaf auch komplett verzichten. Es war wohl die protestantische Arbeitsmoral, die ihm sein Vater von klein auf eingedrillt hatte. Faulheit gab es nur bei Memmen und Weicheiern. Arbeit war gesund, und je härter man arbeitete, desto besser. Deshalb war er hier.

Krist pflanzte sich wieder auf den Sitz hinter dem Ruder und legte seine Hand auf den Fahrhebel. Der Kapitän lehnte sich in den Türrahmen und zündete sich erst einmal eine Pall Mall an. Das Schiff kletterte einen Wellenberg hoch, knallte in den Kamm und fiel dann wie schwerelos ins nächste Tal. Die See war rau, aber der Kapitän hatte schon Schlimmeres erlebt. Solange er noch auf der Brücke herumgehen konnte, ohne sich festhalten zu müssen, ohne dass es ihn von den Füßen riss, musste er sich keine Sorgen machen.

Er stand jetzt neben Krist am Steuerstand. Die anderen beiden Matrosen schliefen unten in ihren Kojen. Im Westen war der Himmel wie schwarze Seide, der Sonnenaufgang würde noch ein paar Stunden auf sich warten lassen. In dieser Richtung gab es da draußen aber eh nichts zu sehen; zwischen ihrer Position und der russischen Küste lagen Hunderte Meilen eisiger Ozean. Im Südosten konnte man immerhin schon die Silhouette felsiger Klippen vor einem grauen Horizont erkennen. Das Schiff war nicht weit von Akun Island entfernt. Wenn sie echte Probleme kriegen sollten, konnten sie sich dort in einer geschützten Bucht verstecken und reparieren, was zu reparieren war. In ihrer Crew gab es für alles einen Spezialisten, jeder Fischer war irgendwie auch Mechaniker oder Schweißer, Maler oder Zimmermann, und auch auf Brandbekämpfung verstanden sie sich. Sie konnten im Prinzip mit jedem Problem fertig werden.

Es gab viele Gründe, warum ein Schiff auf See Ärger mit der Ruderanlage bekommen konnte. Vielleicht war eine Hydraulikleitung gebrochen und das Öl, das Druck aufs Ruder geben sollte, war ausgelaufen. Oder es war ein Kabel defekt. Konnte auch sein, dass sich ein Tau in der Schiffsschraube verfangen hatte – es kam ab und zu vor, dass man über die Boje einer Reuse fuhr, die ein anderer Fischer verloren hatte. Aber das konnte es jetzt eigentlich nicht sein, die Maschine brummte gleichmäßig, wie sie immer klang. Das war schon mal ein gutes Zeichen, auch wenn es eine ziemlich heikle Sache war, den Druck aufs Ruder zu verlieren. Konnte trotzdem etwas ganz Simples sein, ein Kurzschluss zum Beispiel oder ein Schaltkreis, der ausgefallen war. Der Kapitän machte sich jedenfalls keine großen Sorgen.

»Ich guck mal nach«, sagte er zu Krist.

Der Kapitän nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette, dann öffnete er die Tür der Brücke raus aufs Deck. Die arktische Kälte traf ihn wie ein Stoß, es war, als würde er in einen frostigen Albtraum eintauchen. Eiszapfen hingen vom Dachvorsprung, und auch die Reling war mit einer dicken Eiskruste überzogen. Das Schiff stampfte und rollte. Er setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, durch die dünnen Sohlen seiner Schuhe konnte er das eisige Deck spüren. Im Dunkelgrau der aufziehenden Dämmerung sah er immer wieder kurz die weiße Gischt der Brecher aufblitzen, aber die meisten Wellen blieben unsichtbar – mächtige Geister, die das Schiff durchschüttelten. Der Kapitän stemmte sich gegen den Mast, um Halt zu finden, und schaute auf das Arbeitsdeck hinunter. Die Reusen hatten sie alle ausgebracht und er hatte die Crew gestern das Deck schrubben lassen. Es war komplett leer – von der Schneedecke bis zum Heck einmal abgesehen. Alle Leinen, sorgfältig aufgeschossen, lagen unter einer Eiskruste. Der Bordkran ächzte wie ein Galgen im Wind. Die Rettungsringe waren in ihren Halterungen festgefroren, nicht einmal der arktische Sturm konnte ihnen eine Bewegung entlocken. Wenn er erst mal das Problem mit dem Ruder sortiert hatte, würde der Kapitän seine Crew wecken und hier draußen Eis klopfen lassen. So eine Eisschicht auf dem Schiff war tonnenschwer, und es waren schon viele Dampfer gekentert, weil sie unter dieser Extrafracht kopflastig geworden waren.

Der Wind heulte in den Ohren des Kapitäns. Mit dem nächsten Zug von seiner Zigarette vermischten sich heißer Rauch und arktische Luft in seiner Lunge. Der Wind fuhr durch seinen Wollpullover und jagte dem Kapitän einen eisigen Schauer den Rücken hinunter.

Der Kapitän klammerte sich fest an die hölzerne Reling. An Deck schien alles völlig normal. Doch dann schmeckte er etwas in der Luft, was dort nicht hingehörte: Der ölig schwarze Rauch aus dem Schornsteinrohr roch überhaupt nicht nach den typischen Dieselabgasen. Es war schwer zu erklären, es roch irgendwie rauchiger. Der Kapitän kehrte schnell auf die Brücke zurück und hastete den Niedergang runter zur Kombüse und weiter zur Tür des Maschinenraums. Er legte seine Hand auf den Riegel – er war heiß. Der Kapitän drückte die Tür auf, und da, aus den Eingeweiden seines hölzernen Schiffs, schlugen ihm Flammen entgegen. Die Maschinen brannten, das Feuer hatte sich schon bis zum Rumpf vorgearbeitet. Die Hitzewelle und der Rauch stießen den Kapitän förmlich zurück. Er warf die Tür zu und machte kehrt, um seine Crew zu wecken.

»Feuer!«, brüllte er. »Alle Mann an Deck!«

Mein Name ist Sig Hansen, Krabbenfischer von Beruf, und ich bin Kapitän der Northwestern. Der Mann, der an jenem Dezembermorgen aufwachte und feststellen musste, dass der Maschinenraum seines Schiffs lichterloh brannte, war mein Vater Sverre, und das Schiff war seine Foremost.

Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mich mit meinen Brüdern zusammen daran machte, unsere Familiensaga aufzuschreiben, hatte ich immer nur Bruchstücke der Geschichte gehört, wie die Foremost gesunken war. Die Story hatte im Freundeskreis meines Vaters längst die Runde gemacht, und viele der Männer, mit denen ich mein ganzes Leben zum Fischen rausgefahren bin, kannten sie. Aber ich habe erst jetzt erfahren, was damals wirklich passiert war. Von den vier Leuten, die an diesem Morgen auf der Foremost waren, lebt heute nur noch einer.

Ich habe mein ganzes Leben als Fischer gearbeitet. Als ich anfing, war ich gerade mal zwölf Jahre alt, und jetzt mache ich den Job schon mehr als dreißig Jahre lang. Ich habe nie etwas anderes gelernt. Nachdem mein Vater gestorben war, übernahmen meine Brüder und ich sein letztes Schiff: Die Northwestern ist ein gut vierzig Meter langer Krabbenfänger und dafür ausgelegt, den Winterstürmen auf der Beringsee zu widerstehen. An Bord bin ich der Kapitän und meine Brüder sind für die Maschine und die Arbeit an Deck zuständig, sie wechseln sich regelmäßig ab. Ich habe mir dieses Leben gewünscht, genau so. Ich wollte nie mehr und nie weniger als dieses Leben. Mein Vater hieß Sverre Hansen und er spielt in dieser Geschichte eine zentrale Rolle: Für meine Brüder Norman und Edgar – und das gilt auch für mich – geht es bei jedem Tag auf See immer wieder darum zu beweisen, dass wir würdig sind, seinen Namen zu tragen, dass wir dem Maßstab gerecht werden, den unser Vater gesetzt hat.

Die Hansens sind eine Familie der Fischer, der Seeleute, wir sind die Kapitäne.

Und dies ist unsere Saga.

Mein Großvater hatte eine Narbe an einem Bein, die von der Hüfte bis zum Fuß reichte. Er war aus der Heimat nach Alaska gekommen, um zu fischen. Als ich klein war, war er eigentlich schon viel zu alt für die harte Arbeit auf See, aber er kam trotzdem noch mit raus – ein Veteran, der einfach bei seiner Familie sein wollte. Er hatte sein ganzes Leben damit verbracht, Kabeljau und Hering zu fangen.

Er fuhr mit einem Versorgungsschiff auf der Nordsee, als er den Unfall hatte. Sie waren gerade dabei, eine große Luke zu schließen. Dabei blieb er irgendwie hängen und der riesige Stahldeckel fiel so auf sein Bein, dass es von oben bis unten aufgeschlitzt wurde.

Als wir ihn damals in Norwegen besuchten, humpelte er auf Krücken durch sein Wohnzimmer. Die Fäden waren noch nicht gezogen und die Wunde sah grässlich aus. Als hätte Dr. Frankenstein zwei Stücke Fleisch grob zusammengenäht. Das Bein war wirklich übel zugerichtet. Meine Brüder und ich konnten uns von dem Anblick kaum losreißen. Natürlich jagte uns die ganze Geschichte einen ordentlichen Schrecken ein, aber die Erfahrung war auch nicht so traumatisch, dass uns die Fischerei plötzlich zu gefährlich vorgekommen wäre. Das Risiko gehörte zum Job. Er hatte einfach nur Pech gehabt.

Sein Name war Sigurd Hansen und von ihm habe ich meinen Namen. Mein anderer Großvater hieß Jakob. Als ich zur Welt kam, wollten beide mein Namenspatron sein, was bei meinen Eltern eine lange Diskussion auslöste. In Norwegen gilt es allerdings bereits schon als Ehre, wenn der Name des Kindes mit demselben Buchstaben beginnt wie der des Verwandten. Und so einigten sich meine Eltern auf den Kompromiss Sigurd Johnny Hansen – wobei sie den zweiten Vornamen nicht wie im Englischen aussprachen. Sie sagten »Yonny«. Natürlich ist es eine wunderbare Ehre, nach den Namen beider Großväter benannt zu werden, aber wer im Amerika der Siebzigerjahre mit einem Namen wie Sigurd Johnny aufwächst, muss schon einiges aushalten können.

Ich wurde 1966 geboren – in Ballard, dem skandinavischen Viertel von Seattle, direkt am Kanal. Alle Freunde meiner Eltern waren erstens Norweger und zweitens Fischer. Im weiteren Umkreis gab es wohl auch noch ein paar Dänen und Schweden, aber sonst hatten wir kaum Kontakt. Meine Eltern mussten nur selten Englisch sprechen, sie gingen ja nicht einmal zu den Elternabenden an meiner Schule. Das Englisch meiner Mutter war, ehrlich gesagt, eher bescheiden. Mein Vater war jedes Jahr neun Monate auf See zum Fischen, während meine Mutter sich um die Kinder kümmerte und nur selten aus dem Haus kam. Sie hatte gerade so viel Englisch gelernt, wie sie beim Einkaufen brauchte – sie wusste, was die Dinge kosteten und wie sie dafür bezahlen musste. In der Grundschule schickten die Lehrer mich einmal mit einer Notiz für meine Eltern nach Hause, in der es hieß: »BRINGEN SIE IHM ENGLISCH BEI. KEIN NORWEGISCH MEHR!«

Kurz nach meiner Geburt zogen meine Eltern um, weg von Ballard an den nördlichen Stadtrand von Seattle in ein größeres Haus mit Garten. Sie waren nicht die Einzigen, eine ganze Reihe von Norwegern der Generation meiner Eltern siedelte damals in den Norden um. Es war eine tolle, kleine Gemeinde, die da zusammen aufwuchs. Auf dem Weg zur Schule holten wir unsere Cousins ab und zogen mit ihnen gemeinsam weiter. Zur Kirche gingen wir weiter in die evangelische Fels-der-Ewigkeit-Kirche in Ballard. In der Grundschule wie auch im Kindergottesdienst waren wir mit vielen norwegischen Kindern zusammen und wir sprachen eigentlich immer nur die Sprache unserer Eltern. Gelegentlich fuhren wir mit dem Rad den weiten Weg zum Fischerhafen von Ballard, um Schiffe zu gucken. Unsere Väter waren allesamt Fischer. In den Sommerferien oder über Weihnachten reisten viele Familien in die alte Heimat – und auch da trafen wir unsere Freunde wieder.

Wie alle amerikanischen Kinder spielten meine Brüder und ich Football oder Baseball, wir marschierten in der Blaskapelle und verdienten uns manchmal sogar mit Babysitten ein paar Dollar Taschengeld dazu. Dabei war uns immer bewusst, dass wir anders waren – Norweger eben, nicht Amerikaner. Und wir waren Fischer. Während die anderen Kinder in der Schule ihr ABC und Einmaleins lernten, malte ich Kutter in mein Heft und schwarzen Rauch, der aus dem Schornstein quoll.

Ich war zwölf, als ich zum ersten Mal mit meinem Vater zur See fuhr. 1978 brachten wir die Northwestern von Seattle über den Golf von Alaska zu den Aleuten. Wir brauchten eine gute Woche für die 1700 Seemeilen, und ich war die meiste Zeit fürchterlich seekrank. Von den Aleuten ging es weiter gen Norden, noch einmal 400 Meilen raus auf die Beringsee. Nach drei Tagen auf dem offenen Meer erreichten wir St. Matthew – ein einsamer Außenposten weit im Norden, der von bizarren Formationen aus vulkanischem Gestein gesäumt ist. Von hier war es nicht mehr weit nach Russland. Wir waren außerdem direkt am Polarkreis und die Sommersonne verschwand nachts immer nur kurz hinter dem Horizont. Der Himmel wurde nie völlig dunkel. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich hatte meine kleine Welt der Vorstadt hinter mir gelassen und die Tür zu einem viel größeren, fremden Universum aufgestoßen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur eine sehr abstrakte Vorstellung vom Leben meines Vaters als Fischer in Alaska gehabt. Jetzt sah ich die Wirklichkeit mit eigenen Augen.

Eine Seemeile sind 1,852 Kilometer. Es sind von Seattle bis zu den Aleuten also mehr als 3000 Kilometer.

Was diesen Sommer für mich so besonders machte, war natürlich auch, endlich die Schiffe in Aktion zu sehen, die ich seit Jahren in meinen Bildern gemalt hatte. Zusammen mit meinen neuen Freunden ruderte ich von Schiff zu Schiff, wir kletterten an Bord, lernten die anderen Fischer kennen und bestaunten ihre Dampfer. Die meisten Typen waren Freunde meines Vaters – aber auch die anderen, die nicht dazuzählten, ließen uns an Bord kommen, zeigten uns bereitwillig ihre Ausrüstung und nahmen uns mit auf ihre Brücke. Wir studierten alles ganz genau, als wären wir in einem Museum. Mit fünfzehn kannte ich jedes Schiff der Flotte in- und auswendig. Wenn ich die Silhouette eines Trawlers am Horizont sah, wusste ich sofort, um welches Schiff es sich handelte. Die Älteren in der Crew sahen mich an und schüttelten nur die Köpfe: »Wie zum Teufel kannst du bloß so weit gucken?«

Das Wichtigste an diesem Sommer aber war, dass ich an der Seite meines Vaters arbeiten durfte und mit all den anderen Männern, die mich ein Leben lang mit Rat und Tat unterstützen sollten. Die Typen waren wirklich legendär. Oddvar Medhaug zum Beispiel, ein Freund meines Vaters, hatte als Decksmann angeheuert. Er war ein typischer Norweger, ein richtiger Malocher und ein Sturkopf. Er kam aus demselben Ort wie mein Vater und war auch aus demselben Holz geschnitzt. Er sollte später einmal einer der erfolgreichsten Skipper der gesamten Flotte werden, ein echter Überflieger, aber in diesem Sommer war er noch ein einfacher Matrose – und mein absolutes Vorbild. Wenn er runter in die Kombüse kam, um den Abwasch zu erledigen, machte ich Fotos von ihm, als hätte ich es mit einem Filmstar zu tun.

Nach zwei Monaten auf See musste ich zurück nach Seattle, weil die Schule wieder anfing. Mein Vater setzte mich auf St. Paul ab, noch so ein einsamer Felsen in der Beringsee. Ich musste eine Nacht allein auf der Insel übernachten und mein Hotel lag genau neben der einzigen Bar. Die Einheimischen und die Fischer kippten sich einen hinter die Binde, oder vielmehr nicht nur einen. Es wurde ziemlich schnell laut. Ich hörte wildes Gebrüll, klirrendes Glas – und dann artete das Ganze zu einer richtigen Prügelei aus. Ich war erst zwölf Jahre alt und machte mir fast in die Hose vor Angst. Am nächsten Morgen flog ich nach Cold Bay, einem winzigen Kaff am äußersten Zipfel der Alaska-Halbinsel. Hier gab es nichts außer einer Landebahn, einem Laden und ein paar windumtosten Hütten. Von da ging es weiter nach Anchorage, dann Seattle. Eine epische Reise, ich war tagelang unterwegs.

Im Sommer darauf reiste ich nach Norwegen und fuhr mit einem entfernten Verwandten zum Fischen raus. Wir verdienten gutes Geld dabei und er zahlte mir schwarz ein ordentliches Taschengeld. Als ich vierzehn wurde und meine Konfirmation hinter mir hatte, fühlte ich mich wie ein Erwachsener. Ich war bereit, Seattle im Kielwasser zu lassen und mir einen echten Job zu suchen. Kaum war die Schule vorbei, ging ich mit John Jakobsen in der Bristol Bay auf Lachsfang. Auch er war ein Freund meines Vaters aus Karmøy – ein großartiger Fischer und fantastischer Mentor. John heuerte eigentlich keine Greenhorns an, aber er machte in diesem Fall eine Ausnahme – meinem Vater zuliebe und weil ich mich schon recht ordentlich auskannte auf einem Schiff.

Karmøy ist eine Insel im Südwesten Norwegens, eine Brücke über den Karmsund verbindet sie mit dem Festland. Die nächste größere Stadt ist Stavanger auf der anderen Seite des Boknafjords.

Bevor wir ausliefen, ging mein Vater mit mir zum Schiffsausrüster und kaufte mir anständige Stiefel, Ölzeug und einen richtigen Seesack. Beinahe hätte er mir auch noch einen dieser altmodischen Südwester aufgeschwatzt, wie ihn die alten Salzbuckel trugen, aber das war mir dann doch zu viel des Guten. Auch wenn ich nichts dringender wollte, als ihm nachzueifern, fühlte ich mich dafür einfach zu jung. Mein Vater half mir sogar dabei, den Seesack richtig zu packen, und kontrollierte alles doppelt und dreifach. Mir war sonnenklar, dass es ihn nervös machte, mich alleine nach Alaska ziehen zu lassen, auch wenn er es mit keiner Silbe zugab. Er war nicht der Typ dafür, seine Gefühle zu zeigen. Stattdessen verabreichte er mir noch einmal die Sorte Ratschläge, die man von einem stoischen alten Fischer aus Norwegen erwarten kann: »Halt einfach deine Klappe und tu, was er dir sagt. Dann wird das schon hinhauen.«

Bristol Bay ist die Ecke im Südosten der Beringsee, ein paar Hundert Meilen westlich von Anchorage, wo sich die Alaska-Halbinsel vom Festland in Richtung Westen erstreckt. Die Bucht wird von etlichen Flüssen gespeist und gilt als ertragreichster Fanggrund für Lachs in der Welt.

Johns Boot hieß Jennifer B, ein zehn Meter langer Aluminiumkahn mit blauem Rumpf und weißem Deck, der ein bisschen aussah wie ein Hafenschlepper, weil John rundum alte Autoreifen an die Reling gehängt hatte. Kein toller Anblick, aber wenigstens war das Schiff gut geschützt, wenn es im Schwell gegen die Pier oder andere Boote rumste. Die Jennifer B bestand eigentlich nur aus Deck; es gab ein winziges Ruderhaus und darunter eine Kajüte mit Kojen für vier Mann. Außer John und mir war noch Bjarne Sjoen an Bord, das war die ganze Crew. Wenn wir auf See waren, sprachen wir fast ausschließlich Norwegisch.

Mit dem Startschuss zur Fangsaison brach das Chaos aus in der Bristol Bay. Hunderte von Booten machten sich auf die Jagd nach ein paar Millionen Lachsen. Insgesamt währte die Saison nur fünf bis sechs Wochen – aber nicht an einem Stück. Die Fischereibehörde von Alaska gab den Lachsfang immer nur für kurze Perioden von zwölf, vierundzwanzig oder sechsunddreißig Stunden frei – und dann fischten wir wie besessen.

Wie der Rest der Flotte war auch die Jennifer B für die Fischerei mit Treibnetzen ausgerüstet. Es sind riesige Rechtecke aus Netzmaterial, die wir verwenden; sie hängen wie ein Vorhang aus engen Maschen im Wasser, hundertfünfzig Meter lang und drei Meter tief. Man muss sich das vorstellen wie ein überdimensioniertes Tennisnetz. Das Ding wird von einer großen Trommel im Heck des Bootes vorsichtig abgespult. Einmal im Wasser, schwimmt die obere Kante des Netzes – auch Fleetreep genannt – von Bojen gehalten an der Oberfläche, während das untere Ende – im Jargon der Fischer das Unterwant – mit Gewichten beschwert gegen Meeresboden sinkt. Der Fisch kann die Maschen im Wasser nicht sehen. Sein Kopf passt gerade durch die Öffnung, aber sein Körper ist zu dick für die Maschen. Beim Versuch, sich rückwärts zu befreien, verfangen sich seine Kiemen im Netz – und er steckt fest.

Wir legten drei Netze aus, warteten eine Weile und zogen sie wieder an Bord. John stand am Ruder, Bjarne und ich holten die Netze ein und legten sie vorsichtig an Deck aus, damit sie sich nicht verhedderten. Wenn es gut lief, hatten wir in jedem Netz an die dreihundert Lachse. Wenn es richtig dicke kam, hingen auch mal tausend Fische in den Maschen. Sobald die Netze samt zappelnder Beute an Deck gestapelt waren, fing die Arbeit richtig an. Bjarne und ich mussten den Lachs aus den Maschen pflücken – und das bedeutete, sich durch mehr als tausend Quadratmeter Netz zu wühlen und jeden einzelnen Fisch herauszuziehen. Wir zupften die Lachse, so schnell wir konnten. Je schneller wir arbeiteten, desto mehr Geld verdienten wir.

Abgesehen von der Mahnung meines Vaters, unter allen Umständen meinen Mund zu halten und den Befehlen meines Skippers zu folgen, hatte ich zwei weitere Ratschläge mit auf den Weg bekommen, die ich seit dieser ersten Reise immer beherzige. Der erste stammte von einem Kumpel meines Vaters: »Lass dich niemals von den anderen Typen ausstechen.« Also schuftete ich bis zum Umfallen. Was bedeutete es schon, dass ich erst vierzehn war? Ich konnte den Fisch schneller aus den Maschen holen als die Erwachsenen. Der zweite wertvolle Hinweis kam von meinem Großvater: Er riet mir, so viel Schlaf zu kriegen wie möglich, weil man bei der Fischerei nie wissen konnte, wann man das nächste Mal zum Pennen kam. Und daran hielt ich mich sklavisch. Käpten John zog mich regelmäßig auf damit, wie ich sofort in meine Koje verschwand, wenn wir auch nur zwanzig Minuten Leerlauf hatten. Einmal versuchte ich sogar, in meinem Ölzeug zu schlafen.

Während die älteren Fischer im Camp zusammenhockten und quatschten, trieben wir Jüngeren uns bei den Booten herum. Ab und zu klauten wir uns ein paar Flaschen Bier aus ihren Kühlboxen. Wir standen alle auf einer Brücke und taten so erwachsen, wie wir konnten – nippten an unseren Bieren, rauchten Zigaretten und blätterten im Playboy. Eines Abends erschien John Johannessen bei uns auf der Brücke. Weil ich ein Greenhorn war und sie meinen Vater gut kannten, machten sich die älteren Fischer einen Spaß daraus, mich zu schikanieren. Die Tradition ist wahrscheinlich so alt wie die Fischerei. Johannessen warf einen flüchtigen Blick auf meine Bierflasche, dann redete er einfach weiter, als hätte er nichts bemerkt. »Ich hab deinen Vater jeden Tag auf dem Schulweg vor mir hergescheucht«, sagte er. »War ein ziemlicher Kümmerling. Hat von mir regelmäßig Prügel bezogen, dein Vater.«

Und dann – er dachte wohl, dass ich es nicht bemerke – schnippte er die Asche seiner Zigarette in meine Bierdose. Er machte das mit der Eleganz eines Taschenspielers, so schnell und geschmeidig, dass ich mir nicht sicher war, ob ich mir das Ganze nur eingebildet hatte. An der Öffnung war nichts zu sehen, nicht die geringste Spur von Asche. Also beobachtete ich ihn fortan aus den Augenwinkeln – und tatsächlich, wenig später passierte es noch einmal. Er ließ seine Asche in mein geklautes Bier rieseln. Jetzt steckte ich in einem Dilemma: Stelle ich ihn zur Rede – und gebe damit gleichzeitig zu, dass ich das Bier gemopst habe? Oder sollte ich tun, was ich von einem echten Kerl in einer solchen Lage erwarten würde – nämlich cool weitersaufen? Ich hielt den Atem an, damit ich nicht riechen und schmecken konnte, was ich da schluckte. Ich setzte meine Bierdose an und gluckerte die warme, schaumige Brühe auf ex weg. Und ertrug tapfer, wie die Zigarettenasche in der Kehle brannte.

Vier Jahre lang ging ich mit John Jakobsen fischen, immer für die erste Hälfte der Sommerferien, während meiner gesamten Zeit in der Highschool. Ich hängte mich richtig rein, und es dauerte nicht lange, bis John mir genauso viel zahlte wie Fischern, die doppelt so alt waren wie ich. Kaum war es Frühling, lungerte ich bei den Jakobsens rum, die gleich um die Ecke von unserer Familie wohnten. Ich spielte Billard mit ihnen und redete nonstop von nichts anderem als dem Fischen. Ich konnte es kaum erwarten, wieder im Flieger nach Alaska zu sitzen. Und dann nach der Lachssaison direkt runter vom Schiff und weiter nach Norwegen, um dort Makrelen und Kabeljau zu fangen.

Wo ich jedoch wirklich hinwollte, war die Beringsee. Die Lachsfischerei war schön und das Geld war auch nicht schlecht, aber es war für mich nur zweite Liga. Die Krabbenfischerei war die hohe Schule. Die richtigen Schiffe fingen Krabben, ihre Kapitäne machten das große Geld – und zu diesem erlesenen Kreis gehörte auch mein Vater.

Als ich fünfzehn wurde, nahm mich mein Vater das erste Mal als Greenhorn für die Arbeit an Deck auf der Northwestern mit. Ich schuftete Seite an Seite mit lauter Typen, die meine Vorbilder waren, und spürte, dass ich endlich angekommen war. Fritjoff Peterson war ein paar Jahre älter als ich und hatte auf der Northwestern gearbeitet, seit er sechzehn war. Er war ein Riese, bestimmt zwei Meter groß, und er war noch in Ballard zur Schule gegangen, als die meisten norwegischen Familien schon in die nördlichen Vorstädte Seattles umgesiedelt waren. Er war tatsächlich in Norwegen zur Welt gekommen und damit einer der wenigen Jungs auf der Schule, die aus Europa kamen. Seine Größe, der sonderbare Name und wunderliche Akzent machten ihn leider zur Zielscheibe – jeder wollte sich mit ihm anlegen. Seine Eltern waren also geradezu froh, ihn bei der erstbesten Gelegenheit nach Norden zu verschiffen, wo er sich auch sofort wie zu Hause fühlte.

Ein weiteres Vorbild auf der Northwestern war Mangor Ferkingstad, der zwar an der Ostküste zur Welt gekommen war, die Fischerei aber in Karmøy und auf der Nordsee gelernt hatte. Mit zwanzig kam er zurück in die Staaten und heuerte bei meinem Vater an. Wie viele Männer aus der Heimat liebte Mangor die amerikanischen »Muscle Cars«, preisgünstige Mittelklassewagen, die mit großen Motoren aufgemotzt waren. Von seinen Ersparnissen kaufte er sich erst einen aufgemotzten Cougar und später borgte er sich von meinem Vater Geld für einen Monte Carlo, den er heute noch fährt. Er ist für mich wie ein Bruder.

1981 war wieder so ein großartiger Sommer. Wenn wir auf unseren Fangreisen irgendwo ankerten, setzten wir mit dem Beiboot zu winzigen unbewohnten Inseln über und gingen auf die Suche nach interessantem Strandgut. Wir – das waren Mangor, Fritjoff, Brad Parker (unser Chief) und ich. Auf einem dieser Abstecher hatten wir unser Boot offenbar nicht richtig vertäut, jedenfalls war es abgetrieben, als wir an unsere Landestelle zurückkehrten. Die Northwestern ankerte fünf Meilen weiter draußen und wir hatten kein Funkgerät dabei. Zum Glück zögerte Brad nicht lange: Er zog seine Schuhe aus und sprang ins Wasser, um unser Boot wieder einzufangen. Was ihm auch tatsächlich gelang; er kletterte hinein und brachte es zum Ufer zurück. Allerdings war er nach dieser Aktion so durchgefroren, dass wir nicht gleich zum Mutterschiff zurückfahren konnten, sondern erst ein großes Lagerfeuer errichten mussten, um ihn wieder aufzuwärmen und seine Klamotten zu trocknen.

»Chief« ist im Jargon der Seeleute die Bezeichnung für den leitenden Ingenieur an Bord – er ist für den Betrieb der Maschine und aller Hilfsaggregate zuständig.

Auf einer anderen Expedition zur Insel St. Matthew entdeckten Mangor, Fritjoff und ich eine Antenne oben auf einem Hügel und wir kletterten rauf, um uns die Sache aus der Nähe anzuschauen. Wir stießen auf ein Zelt, in dem ein abgemagerter bärtiger Mann hockte, der aussah, wie wir uns Robinson Crusoe immer vorgestellt hatten. Sein Zelt war mit wertvollem elektronischem Equipment vollgestellt. Der Kerl flippte fast aus, als er uns sah. »Könnt ihr mir helfen, von dieser verdammten Insel runterzukommen?«, flehte er uns an. Es stellte sich heraus, dass er von einem Ölkonzern beauftragt worden war, den Sommer über den Schiffsverkehr zu beobachten und zu zählen, doch die Dinge entwickelten sich anders als geplant. Der Hubschrauber, der ihn eigentlich wieder einsammeln sollte, durfte nicht auf der Insel landen, weil sie als Vogelreservat ausgewiesen war. An seiner Stelle war ein Schiff gekommen, aber das hatte kein Beiboot dabei, um am Ufer zu landen. Außerdem war er inzwischen zu geschwächt, um den Fußmarsch zur anderen Seite der Insel zu schaffen, wo man wie verabredet Proviant für ihn abgeworfen hatte. Als wir ihn fanden, hatte er nur noch ein paar Äpfel und Wasser. Der Typ hieß Matt und kam aus Houston, weshalb er bei uns fortan unter Matt Houston lief. Wir boten ihm an, mit auf die Northwestern zu kommen, was er sichtlich erleichtert annahm. Er hatte seit Monaten keine Gesellschaft mehr gehabt, und das hatte ihm ganz schön zugesetzt.

»Was machst du denn hier draußen, um dir die Zeit zu vertreiben?«, fragte ich ihn.

»Die Füchse verscheuchen«, erwiderte er.

Wir brachten ihn auf die Northwestern und gleich weiter in die Kombüse, wo wir sofort begannen, ihn wieder aufzupäppeln. Matt Houston futterte, wie ich noch nie einen Mann habe futtern sehen. Er leerte Teller auf Teller, ohne Pause. Schweinekoteletts, Kartoffeln, Spaghetti – er inhalierte alles, was wir ihm vorsetzten. Später nahmen wir über Funk Kontakt zu seinem Schiff auf und lieferten ihn sicher bei den Kollegen ab.

Die Typen, die ich damals kennenlernte, waren schon speziell – im Guten wie im Schlechten –, und mit jeder neuen Saison wurde mir noch stärker bewusst, wie wild und wie verrückt unsere Welt doch war. Die einheimischen Fischer der Bristol Bay beispielsweise hingen diesem sonderbaren Aberglauben nach, dass ihre Netze immer voll sein würden, wenn sie nur eine Frau überreden könnten, vorher auf die Maschen zu pinkeln. Die Chance wollten sich die alten Norweger selbstverständlich nicht entgehen lassen, und so wachte ich eines Nachts auf von lautem Geschrei und Gelächter an Deck. Zwischen den tiefen Stimmen meiner Kumpel konnte ich deutlich das Kreischen einer Frau hören. Ich rappelte mich aus meiner Koje auf und schaute auf Deck. Tatsächlich, sie hatten ein Mädel mit an Bord gebracht und halfen ihr gerade, auf einen Stapel mit Lachsnetzen zu klettern. Ich blinzelte, um mich zu vergewissern, dass ich nicht träumte, was sich da vor meinen Augen abspielte. Zum betrunkenen Gejohle und Gelächter der Fischer verrichtete sie ihr Geschäft auf unseren Netzen. Kopfschüttelnd verzog ich mich wieder in meine Koje. Es muss trotzdem etwas dran gewesen sein an diesem Aberglauben, denn am nächsten Tag fingen wir so viel Lachs, dass unser Boot unter der Last fast abgesoffen wäre.

Stück für Stück wuchs meine Generation in eine größere Verantwortung hinein. Nach der Lachssaison in der Bristol Bay ging es weiter nach Dutch Harbor und raus zum Krabbenfang auf der Beringsee. Die meisten Fischer wollten in der kurzen Pause zwischen den Einsätzen nach Hause fliegen. Für uns waren die Tickets aber zu teuer, und deshalb blieben wir die paar Wochen an Bord, um nach dem Rechten zu sehen. Wir machten immer in Dutch Harbor fest, weil das einer der wenigen Häfen an der Beringsee war, wo man einen Flug zum Festland kriegen konnte. Auch wenn ich bei der eigentlichen Fangreise noch nicht dabei sein konnte – die ging nämlich erst im Herbst los, wenn ich wieder in der Schule saß –, fühlte es sich schon wie eine Beförderung an, dass ich überhaupt allein bei unserem Schiff in Dutch Harbor bleiben durfte.

Wenn die Fischerei auf der Beringsee so etwas wie die erste Liga im Baseball ist, dann kann man Dutch Harbor mit dem Stadion der New York Yankees vergleichen – hier findet man die größten Schiffe, die Fischfabriken mit dem größten Umsatz, die besten Löhne und auch die größten Egos. Dutch Harbor liegt an einem schmalen Meeresarm, wo zwei Inseln fast aufeinanderstoßen. Die größere der beiden Inseln heißt Unalaska, und das ist auch der Name des einzigen größeren Ortes auf der Insel. Direkt am Ufer stehen alte Holzhäuser, die Kirche der Russisch-Orthodoxen, daneben der Friedhof. Die legendären Etablissements Unalaskas, der Elbow Room und Carl’s Hotel, haben inzwischen leider dichtgemacht. Die kleinere Insel ist als Amaknak auf den Karten eingetragen, aber alle nennen sie nur Dutch Harbor. Zu Amaknak gehörten der Flughafen, die Fischfabrik von UniSea und eben die schmale Landzunge, die den Hafen schützt. Damals war der Ort viel kleiner als heute, es standen noch keine Gebäude auf der Landzunge und die beiden Inseln waren auch noch nicht mit einer Brücke verbunden. Wer auf die andere Seite in die Kneipe wollte, musste das Beiboot klarmachen oder ein Wassertaxi nehmen.

Wer trank, bis die Bar zumachte, verpasste das letzte Boot. Die wirklich Wagemutigen versuchten, im Überlebensanzug zu ihren Schiffen zu schwimmen, sofern sie einen finden konnten. Fritjoff Peterson und Lloyd Johannessen zum Beispiel versuchten, aus großen Plastiksäcken aus dem Abfall der Fischfabrik eine Art Schlauchboot zu basteln. Nur hatten ihre improvisierten Schläuche leider etliche Löcher. »Scheiße, wir saufen ab«, schrien sie noch – und dann lagen sie auch schon im eiskalten Wasser. Fritjoff schwamm zurück an Land, doch Lloyd hielt tapfer durch und schaffte es bis zum Schiff.

Das waren schon tolle Sommer damals für einen wie mich: Ich fischte abwechselnd in der Bristol Bay nach Lachs und auf der Beringsee nach Krabben und schaffte es gelegentlich sogar, nach Norwegen zu fliegen, wo ich mit meinem Onkel Karl in seinem lecken, alten Kahn rausfuhr, den er nur wegen der Quote gekauft hatte, die gleich im Preis inbegriffen war. Außer Karl und mir war noch Glenn Tony Pedersen an Bord, ein guter Freund von mir. Wir wachten nachts regelmäßig auf, weil sich unsere Kissen wie Schwämme mit Wasser vollgesogen hatten. Wenn wir dann fluchend aus unseren Kojen rollten, stand uns das Wasser auf dem Boden der Kajüte bis über die Knöchel. Es war zum Totlachen. Karl lachte mit und nannte uns »Stinktiere«. Dann machten wir uns wieder an die Arbeit.

Wir waren eine tolle Truppe, alles Jungs in meinem Alter: Meine Cousins Jan Eiven und Stan fuhren meistens mit Karl. Magne Nes, einer dieser legendären Fischer von Karmøy, brachte seine Söhne Davin und Jeff mit. Und außerdem kamen Johan Mannes und Kurt Jastad mit, auch sie Söhne von Freunden meines Vaters und meines Onkels. Unsere Alten sprachen ausschließlich norwegisch und wir Jungs antworteten meistens auf Englisch. Dann heuerte auch mein Bruder Norman auf der Northwestern an, und ich denke, wir hatten damals die jüngste Crew der gesamten Krabbenfängerflotte.

Aber mir reichte es bald nicht mehr, ein Junge unter Fischern zu sein, ich wollte komplett in der Welt der Männer leben, die wie mein Vater waren. Wenn wir im Hafen festmachten, dann versammelten sich die Alten in der Kombüse eines Schiffs, zum Rauchen, Saufen und Geschichtenerzählen. Damals hatten wir alle noch Acht-Spur-Tonbandgeräte, und diese Typen dudelten die Country-Songs von Johnny Cash und George Jones in Endlosschleife. Manchmal holte einer der Fischer seine Gitarre oder sein Akkordeon raus, und dann grölten sie gemeinsam alte norwegische Lieder oder Country-und-Western-Klassiker. Lloyd Johannessen kann sich noch genau daran erinnern, dass er damals nicht bei den Alten in der Kombüse sitzen durfte, sondern draußen vor der Tür hockte. Wenn die Fischer einen Drink brauchten, brüllten sie nach ihm, damit er runterging, wo der Proviant lagerte, und ihnen Nachschub lieferte. Manchmal mixten sie auch ihm einen Drink oder reichten ihm eine Flasche Bier durch die Tür. Aber ich spürte in einem solchen Augenblick, dass ich noch auf der falschen Seite der Grenze war, die uns Jungs von den Männern trennte.

Als sie uns dann doch endlich an ihren Tisch ließen, kam es mir vor, als hätte ich eine Art Initiation bestanden, die den Zugang zur Männerwelt öffnete. Was allerdings nicht bedeutete, dass es mit den Schikanen ein Ende hatte. Einmal saß ich in der Kneipe und trank Bier mit einer großen Runde von Fischern. Der Tisch hatte die Form eines Hufeisens, links und rechts von mir saßen jeweils fünf Typen. Alles bestens, bis ich merkte, dass ich ziemlich dringend aufs Klo musste. Ich mochte sie nicht fragen, ob sie aufstehen könnten, um mich durchzulassen; sie sollten ja nicht denken, dass ich so ein paar Biere nicht vertragen konnte. Aber dann sagte ich doch, dass ich dringend mal rausmüsste – und sie weigerten sich aufzustehen. »Krabbel doch unter dem Tisch durch«, grölte einer, und alle anderen lachten. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass ich mich gegen solche kleinen Bosheiten wehren musste, sonst würden sie niemals damit aufhören. Also stand ich auf, stieg erst auf meinen Stuhl und dann auf den Tisch, marschierte auf die andere Seite, sprang runter und ging aufs Klo. So viel Übermut fanden die Männer erst recht lustig – und sie brachen in noch wilderes Gelächter aus.

Im selben Sommer fischte ich mit John Jakobsen und einem Typen namens Sven in der Bristol Bay. Sven war etwas älter als ich und ging mir mit seinen ständigen Schikanen schlimm auf die Nerven. Auch da beschloss ich, meinen Ärger nicht länger runterzuschlucken. Als er in seiner Koje pennte, nahm ich einen spitzen Haken und bohrte kleine Löcher in seine Stiefel. Die Löcher waren so klein, dass er sie mit bloßem Auge nicht sehen konnte. Gleich am nächsten Tag begann er zu jammern: »Scheiße, meine Füße sind klatschnass.« Tagelang ging das so. Jakobsen reimte sich schließlich zusammen, was ich getan hatte, und fand es unheimlich witzig. Zum Glück hat er es Sven nicht gesteckt, denn der hätte mich wahrscheinlich umgebracht.

Ein anderer Versuch, mein eigener Herr zu werden, ging allerdings nach hinten los. Da war ich sechzehn und meine Familie war im Sommer nach Norwegen geflogen. Nach dem Ende der Lachssaison sollte ich auf die Northwestern und Blaukrabben fangen. Aber ich hatte im Sommer zuvor auf Karmøy ein Mädchen kennengelernt und dachte, dass ich doch genauso gut in Norwegen arbeiten und mit dem Mädel etwas anfangen könnte. Also kaufte ich mir ein Flugticket und stand kurze Zeit später bei meiner Großmutter vor der Haustür. Meiner Mutter klappte nur der Unterkiefer runter und mein Vater war erst recht nicht begeistert.

»Ach, du Dummy«, sagt er mit einem Lächeln. Es war eines seiner Lieblingswörter im Englischen und wir bekamen es immer dann zu hören, wenn wir ihn enttäuscht hatten. Seiner Ansicht nach sollte ich in Alaska sein und Geld verdienen. Ich hatte mich verpflichtet, und jetzt sah es so aus, als wäre ich ein Faulpelz, der seinen Job nicht macht. Meinem Vater war so ein Verhalten peinlich und er schämte sich für mich. »Wenn du denen sagst, dass du mitfährst, dann musst du auch mit«, begann er seine Standpauke. »Außerdem kostet es eine Menge Geld, nach Norwegen zu fliegen. Du könntest jetzt richtig Kohle machen beim Krabbenfang.«

Aber er schickte mich nicht nach Alaska zurück. Er wusste, dass ich einen Fehler machte – aber er gestand mir das Recht zu, auch mal danebenzuliegen. So war er als Vater. Er wollte, dass ich meine Erfahrungen selbst machte – und meine Lektion auf die harte Tour lernte.

Und genau so kam es auch. Als ich wieder in Seattle landete, berichtete mir Fritjoff, wie er auf der Northwestern in kürzester Zeit zwanzigtausend Dollar verdient hatte. Da waren mir also mal eben an die zehntausend Dollar durch die Lappen gegangen, und er tat sein Bestes, ordentlich Salz in die Wunde zu streuen. Davon abgesehen hat es mit dem Mädchen auf Karmøy auch nicht geklappt.

Also: Lektion gelernt.

Ich war damals fest davon überzeugt, dass mich vor allem eines daran hinderte, endgültig in die Welt der Erwachsenen aufgenommen zu werden: dass ich weiter zur Schule gehen musste. Ich saß im Klassenzimmer und verpasste die wichtigsten Monate der Krabbensaison – und wozu das Ganze? Ich hatte kein Interesse an Schule, und meine Eltern haben mich auch nie gedrängt, auf die Universität zu gehen. Ich weiß bis heute nicht genau, was der Unterschied zwischen einem Bachelor und einem Master ist. Schule ging mir einfach gegen den Strich.

So wie ich das damals sah, war das einzig Gute an der Highschool, dass ich während dieser Zeit in einer Werkstatt an den Autos basteln konnte, die ich mir von meinem ersten selbst verdienten Geld kaufte. Meine erste Karre war ein alter Chevrolet El Camino, der mich gerade einmal fünfhundert Dollar kostete und den ich selbst wieder fit machte. Als ich mehr Geld vom Fischen nach Hause brachte, kaufte ich mir einen Ford Mustang Mach 1. Norman hatte sich zur selben Zeit einen Camaro angeschafft und wir lieferten uns mit diesen Kisten heiße Beschleunigungsrennen, dass es die Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Mein Wagen fuhr auf breiten Renn-Slicks und hatte weder einen Schalldämpfer noch überhaupt irgendeinen Auspuff; es war ein höllisch lautes Geschoss. Als die Ordnungshüter begannen, meinem Auto mehr Aufmerksamkeit zu schenken, spritzte ich das auffällige Grün zu einem unscheinbaren Blau um. Autos hatten für mich jedenfalls eine wesentlich größere Bedeutung als die Schule.

Bisher hatte niemand in unserer Familie auch nur den Highschool-Abschluss geschafft. Mein Vater war nach sieben Jahren von der Schule gegangen, und es lag ihm viel daran, dass ich es besser machen sollte. Also schlug er mir einen Deal vor: Wenn ich bis zum Ende durchhielt, würde ich bei ihm an Bord einen festen Job bekommen. Falls gerade auf der Northwestern nichts frei wäre, würde er dafür sorgen, dass ich auf einem anderen Schiff anheuern konnte. Und so geriet ich in eine wirklich seltsame Lage: Ich wollte nichts dringender als so wie mein Vater sein, der es nicht mal bis zur Highschool geschafft hatte. Und jetzt verlangte er von mir, dass ich unbedingt den Abschluss machen sollte. Wenn ich Nein gesagt hätte, wäre das auch keine Katastrophe gewesen; er hätte mich nicht dazu gezwungen. Aber er war überzeugt, dass es das Richtige war, die Schule zu Ende zu bringen. Ihm war das wirklich wichtig, viel wichtiger als mir. Und so blieb ich dann eben doch dabei.

Unter den Hansen-Brüdern herrschte ein ständiger Wettstreit. Jeder von uns wollte den anderen überflügeln und sich dem Vater beweisen. Die Rivalität unter Geschwistern war allerdings in unseren Genen angelegt. Denn auch unser Vater und sein Bruder Karl hatten sich einen legendären Konkurrenzkampf geliefert. Der eine lebte in Seattle nur ein paar Straßen vom anderen entfernt, aber sie sprachen oft monatelang kein Wort miteinander. Wenn sie doch einmal aufeinandertrafen, im Urlaub in Norwegen oder auf einer Party, dann stritten sie endlos über irgendetwas, was ihnen vor zwanzig Jahren passiert war, oder wer die allergrößte Monsterkrabbe gefangen hatte. Auf einen Außenstehenden muss es gewirkt haben, als würden sich die beiden überhaupt nie vertragen, doch das war ein Trugschluss. Das Band, das sie zusammenhielt, war sehr stark. Sie zankten sich – aber wenn es darauf ankam, waren sie die besten Freunde.

Meine Brüder und ich haben dieses Verhalten geerbt. Mit dem großen Unterschied, dass unser Vater und Karl ihre eigenen Schiffe hatten, während wir drei immer zusammen auf der Northwestern unterwegs sind. Die Hälfte des Jahres leben wir zusammen, und zwar auf engstem Raum. Edgar und ich geraten gelegentlich recht heftig aneinander.

Wo wir zwei manchmal zu dick auftragen, spielt Norman hingegen nicht mit. Er ist ein norwegischer Fischer der alten Schule, eher zurückhaltend, so wie auch die Kumpel meines Vaters aus der alten Heimat. Er sagt kaum je etwas, und dann muss man ihm jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Aber ich respektiere das. Das ist seine Art, er macht, was er will.

Norman ist nur ein Jahr jünger als ich, und es stimmt: Der Konkurrenzkampf zwischen uns beiden war groß, möglicherweise aber auch deshalb, weil wir so unterschiedlich waren. Norman war immer so unheimlich schlau, fast schon genial. Es spielte keine Rolle, welches Hobby er gerade gewählt hatte: an Elektronik basteln, Münzen oder Waffen sammeln, Schlosserarbeiten – er hatte das alles sofort im Griff. Und er suchte immer wieder nach neuen Herausforderungen. Eben war er noch in das eine Projekt vertieft, da entdeckte er schon das nächste. Sein Hirn arbeitete ständig auf Hochtouren. Er gehörte zu der Sorte Genie, die zu Hause in der eigenen Bude mal eben eine Wodka-Brennerei zusammenbauen. Einmal hatte er an seinem Auto einen kapitalen Getriebeschaden und ist den gesamten Weg nach Hause im Rückwärtsgang gefahren. Am nächsten Tag war der Abschlussball an der Schule und er brauchte die Karre dringend wieder. Also hat er unseren Kumpel Mark Peterson angeheuert, um ihm zu helfen, das Getriebe zu wechseln. Norman hatte nicht die blasseste Ahnung, wie man das anstellt, es fehlte ihm auch das passende Werkzeug dazu – wie beispielsweise ein Getriebeheber. Aber das hat ihn nicht einen Moment von seinem Vorhaben abgehalten. Er wusste immer einen Weg. Also lag nun Peterson unter dem Auto und kämpfte mit dem Gewicht des Getriebes. Norman beugte sich von oben über die Baustelle, die Schraubenschlüssel bereit, und kommandierte: »Einfach noch ein Stück höher und dann halten.« Das kam so nüchtern und trocken, als würde er Peterson bitten, ihm noch eine Tasse Kaffee einzuschenken. Peterson wurde vom Gewicht des Getriebes fast zerquetscht, doch Norman blieb ganz gelassen. Und so ist er immer. Aber was er sich vornimmt, das schafft er auch.

Edgar war das Baby der Familie und wurde von unseren Eltern immer etwas mehr verhätschelt. Weil er vier Jahre jünger war als Norman, war auch der Konkurrenzkampf zwischen den beiden nicht so intensiv wie zwischen Norman und mir. Aber vielleicht war unsere Mutter es schlicht leid, die strenge Erzieherin zu spielen. Edgar sagt immer, dass er das schwarze Schaf der Familie ist – und das ist eigentlich auch keine große Überraschung. Wir hänselten ihn damit, dass er wohl adoptiert sein müsse, weil er als einziger dunkle Haare hatte und wir alle blond waren. Er kam ganz nach seiner Großmutter Emelia.

Wie auf allen Schulen gab es auch bei uns die typischen Cliquen: die Sportskanonen, die Rocker, Kiffer und Streber. Edgar gehörte zu den Kiffern und Rockern – und war dabei in schlechte Gesellschaft geraten. Er trug sein Haar lang, spielte Gitarre und fuhr einen schnellen Schlitten – den Mustang Mach 1 Fast Back, den er von mir übernommen hatte. Edgar schwänzte den Unterricht so oft, dass er schließlich in einer Art Sonderschule landete. »Ganztagsbetreuung für Heranwachsende«, sagte er dazu.

Was mich betrifft: Ich schlüpfte in die Rolle des bösen älteren Bruders. Als wir in der Grundschule waren, schenkte uns Mom ein Dart-Brett zu Weihnachten, mit langen Pfeilen, die in einer Spitze aus Stahl endeten. Ein großer Fehler. Denn ich hatte einen Riesenspaß, meine Brüder damit zu jagen, als wären sie meine bewegliche Zielscheibe. Ein anderes Mal bekamen wir Boxhandschuhe, und weil ich der Älteste und Größte war, endeten die Kämpfe meist schmerzhaft für meine Brüder. Ich war wirklich ein echtes Arschloch. Kein Wunder also, dass wir auch später im Leben immer wieder aneinandergerieten.

Wer mir aber im Rückblick wirklich leid tut, ist meine Mutter. Es war bestimmt nicht einfach mit diesen drei Söhnen, die allesamt ihre Ecken und Kanten hatten und sich ziemlich widerspenstig aufführten. Das allerdings haben wir unserem Vater zu verdanken – diesen unbedingten Willen, unser eigenes Ding zu machen. Nur war er eben oft auf See, und deshalb blieb der Job, sich um die Kinder zu kümmern, an ihr allein hängen. Auf Außenstehende mag sie immer brav und ordentlich gewirkt haben, aber mir wird erst jetzt richtig klar, dass sie eine knallharte Lady war. Sie hat unter erschwerten Bedingungen gelernt, wie sie selbst zurechtkommen muss. Wie alle Fischersfrauen lebte sie in der ständigen Sorge, dass ihr Mann nicht heil von See zurückkehrt. Außerdem war sie in einem fremden Land und musste eine neue Sprache lernen. Und sie musste den Haushalt schmeißen und die Kinder jeden Morgen rechtzeitig zur Schule schicken. Sie sorgte auch dafür, dass wir regelmäßig zum Gottesdienst gingen und später Mitglied in der Kirchenjugend wurden. Wir waren zwar alle gläubig, aber eben auch Teenager, die andere Ideen im Kopf hatten und gegen solche Regeln rebellierten. Einmal versammelte sich die gesamte Jugendgruppe bei uns zu Hause – und saß schließlich bei Norman im Zimmer und hörte den Höllensong »The Number of the Beast« von Iron Maiden. Der Jugendwart der Kirche war entsetzt: Was zum Teufel sollte er bloß mit Typen wie uns anfangen?

Und dann verschwand einer nach dem anderen zum Fischen. Alle drei Hansen-Brüder folgten den Spuren ihres Vaters nach Alaska. Meine Mutter war eine starke Frau und hat mit Sicherheit verstanden, dass der Job das von uns verlangte, aber es ist bestimmt nicht leicht für sie gewesen, uns gehen zu lassen. Allerdings habe ich damals kaum je überlegt, wie das alles aus ihrer Perspektive ausgesehen hat. Als der Hund der Familie starb, rief sie mich an. Ich arbeitete auf einem Schiff in Alaska und konnte einfach kein Mitgefühl aufbringen. Was soll das Theater, dachte ich, es ist nur ein verdammter Hund. Doch dann begann sie zu weinen, und es war das erste Mal, dass ich sie weinen hörte. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen und wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Damals dachte ich, dass ich in einer solchen Situation Stärke beweisen musste – und nicht meine Gefühle zeigen durfte. Außerdem hatte ich Angst, dass mich das Heimweh packen würde, wenn ich mich zu sehr auf diese Emotionen einließ, und das war das Schlimmste, was einem beim Fischen passieren konnte. Inzwischen fällt es mir leichter, Mitgefühl zu zeigen, ich weiß, dass ich damals vieles hätte besser machen können. Ich hätte überhaupt viel öfter bei meiner Mutter anrufen sollen, aber ich habe es nicht getan. Bei meiner Frau habe ich mich später wahrscheinlich tausendmal öfter gemeldet als bei meiner Mutter.

Wir waren eben anders als Familie. Wir zählten nicht zu den modernen amerikanischen Familien, wo jeder seine Gefühle mit den anderen teilt und alle ständig betonen, wie lieb sie einander haben. Unser Vater hielt nicht viel von herzlichen Umarmungen, er war nicht der Typ dafür. Andererseits herrschten bei uns auch nicht Kälte und Distanz. Wir wussten, dass unsere Eltern uns liebten – es bestand kein Grund, das ständig aufs Neue zu beteuern. Viel später im Leben habe ich meinen Vater darauf angesprochen. »Nun, mich hat auch nie jemand umarmt, als ich klein war«, lautete seine knappe Antwort. Ich denke, er hätte es gerne getan, wusste aber nicht, wie er es anfangen sollte. Ich nehme ihm das nicht krumm.

Als ich noch jünger war, fühlte es sich für mich auch immer komisch an, es laut zu sagen, dass ich jemanden liebe. Mit achtzehn fuhr ich von Akutan zum Fischen raus. An einem Abend beschlossen mein Kumpel Johan Mannes und ich, zu Hause anzurufen. In dem ganzen Kaff auf Akutan gab es nur zwei Telefonzellen und wir mussten lange draußen im Schnee warten, bis wir dran waren. Wir standen da und froren, doch es war die letzte Gelegenheit für uns, noch mal zu Hause anzurufen, weil wir am folgenden Morgen auslaufen sollten und dann ein paar Wochen lang nicht mehr erreichbar sein würden. Endlich war Johan dran und sagte seiner Mutter, dass alles bestens sei und er bald wieder nach Hause komme. Seine letzten Worte, bevor er auflegte: »Hab dich lieb, Mom!«

»Was hast du gerade gesagt?«, fragte ich ihn. »Hast du sie noch alle?«

Da zeigte er sich zum ersten Mal schwer genervt: »Was ist denn dabei?«, erwiderte er. »Würde dir Arschloch auch nicht schaden, das gelegentlich mal zu sagen.«

Ich ging nicht weiter darauf ein und rief meine Mutter an. »Alles bestens«, sagte ich ihr. »Läuft gut mit dem Fischen.«

Und dann quetschte sich plötzlich Johan zu mir in die Telefonzelle und boxte mich in die Rippen.

»Los, sag es!«, zischte er, sodass meine Mutter es nicht hören konnte. Zack, noch ein Hieb. »Sag’s jetzt!« Und noch einer, zack. »Jetzt!«

Also sagte ich es, so schnell und undeutlich, wie ich eben konnte, eher geflüstert als gesprochen: »Okay, hab dich lieb, Mom!«

Ich konnte hören, wie sie schluckte. »Ja, ja«, antwortete sie mit ihrer norwegischen Stimme. Das hatte sie so von mir noch nie gehört. »Ich dich auch.«

Klick.

An der Küste von Karmøy liegen gleich reihenweise kleine Häfen wie Åkrehamn, aus dem meine Familie stammt. Die Fischer dort haben seit Jahrhunderten Hering gefangen und von den großen Umwälzungen auf der Welt kaum je etwas mitbekommen – bis 1955 hatten die Insulaner nicht einmal eine Brücke zum Festland. Mein Vater war siebzehn, als sie gebaut wurde. Der Boss unter den Heringsfischern, auch »Fischmeister« genannt, war mein Urgroßvater Johan. Während der großen Wirtschaftskrise in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts half er der Witwe eines Cousins aus finanzieller Not, indem er ihr einen Teil ihres Bauernhofs für dreihundert Kronen abkaufte. Seine Familie lebte viele Jahre auf diesem halben Hektar Land, das er damals erworben hatte.

Mein Großvater Sigurd wurde 1914 in Åkrehamn geboren. Er war fast noch ein Kind, als er mit seinem Vater das erste Mal zur Ringwadenfischerei rausfuhr. Die Ringwade ist ein großes, rechteckiges Netz, das senkrecht im Wasser hängt. Es wird ausgebracht und dann mit dem Beiboot in einem großen Kreis um das Schiff gezogen. Dann werden die Schnürleinen in der unteren Kante des Netzes so zusammengezogen wie bei einem Turnbeutel das Raffband – und der Fisch ist gefangen. Im Englischen sagt man auch »purse seining« dazu, Taschenfischerei. Mein Großvater war sechzehn, als er den Job im Beiboot übernahm, während sein Vater das Mutterschiff steuerte. Natürlich waren damals noch alle Trawler und auch die Beiboote aus Holz, und einen Motor hatten sie schon gar nicht. Sie schufteten von morgens sechs Uhr bis abends um zehn, und mein Großvater ruderte sein kleines Boot um die ganze Insel, jedes Mal eine Strecke von rund vierzig Meilen.

So fischten sie Hering und Kabeljau, viele Jahre lang. Später arbeitete Sigurd einmal auf einem Heringsfänger namens Vigra, und der Fang war so gut, dass sie das Schiff dabei versenkten. Der Hering war schwer und weich, weil er kurz vor dem Laichen stand, und leicht zu fangen. Die Männer füllten die Stauräume des Schiffs bis in den letzten Winkel. Längs laufende Planken in den Behältern sollten eigentlich verhindern, dass die Fracht bei Seegang hin- und herrutscht. Aber irgendjemand hatte offenbar vergessen, den Träger, der diese Planken in Position hält, richtig festzubolzen. Unter der Last des Fangs rutschten die Hölzer aus ihrer Halterung – und der Fisch schwappte mit den Wellen wie eine dicke Suppe von Steuerbord nach Backbord, immer hin und her, bis sich das Schiff so aufschaukelte, dass es Gefahr lief zu kentern. Sigurd und die Crew schleppten schwere Pumpen und anderes Gerät auf die andere Seite – und tatsächlich richtete sich das Schiff wieder auf. Aber nur, um im nächsten Moment in die andere Richtung zu pendeln. Hektisch versuchten die Fischer, die Krängung auszugleichen, aber es half alles nichts.

Sigurd und der Crew blieb nichts anderes übrig, als die Rettungsboote klarzumachen und ihr Schiff aufzugeben. Sie saßen da und schauten zu, wie die Vigra