2,99 €

Mehr erfahren.

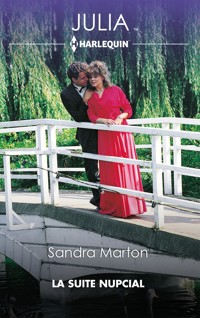

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

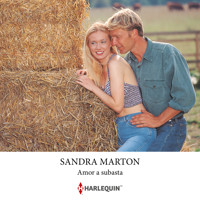

Gage Baron se había hecho a sí mismo. Era el propietario de un complejo turístico de lujo y su matrimonio también parecía ser un éxito. Por eso se quedó perplejo cuando Natalie lo dejó. Al principio, Gage fue demasiado orgulloso y estaba demasiado dolido para ir tras ella. Hasta que recibió una invitación para ir al rancho de su padre en Texas. La posibilidad de que pudiera heredar el rancho era menos importante para él que la oportunidad de recuperar a su esposa…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 1998 Sandra Marton

© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Nos queda el amor, n.º 1176 - octubre 2019

Título original: Marriage on the Edge

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-1328-661-7

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

GAGE Baron no estaba de muy buen humor. Había sido un día muy duro. Había discutido con el constructor y los albañiles, que parecían haber olvidado que la idea era construir un nuevo ala en el complejo turístico Windsong, no demolerlo.

La noche se presentaba aún más dura, aunque si pudiera elegir, cambiaría la compañía de los esnobs del cóctel de los Holcomb por la cruda realidad de los obreros de la construcción.

Pero había prometido que asistiría, así que tendría que acudir, le gustara o no.

–Ha sido una estupidez, Baron –murmuró a su reflejo en el espejo del cuarto de baño–. Pero lo hecho, hecho está y no hay solución.

Gage se pasó la afilada cuchilla de la máquina de afeitar por la barbilla. Tener que volver a afeitarse a las seis de la tarde no le apetecía.

Lanzó una mirada al Rolex que estaba en el borde del lavabo. No eran las seis sino las siete y cuarto. Y encima llegaba tarde, aunque, bien mirado, llegar tarde no era tan mala idea. Estaría una hora menos dando vueltas por el patio de los Holcomb fingiendo que se lo estaba pasando bien cuando solo un idiota podría divertirse en ese estúpido cóctel en honor de la obra benéfica de Liz Holcomb.

¿Y de quién era la culpa? Suya y de nadie más.

–Me ahorraré la fiesta enviando un cheque –había dicho cuando Natalie le había mostrado la invitación–. Solo dime la cantidad que tengo que escribir.

Pero Natalie le había lanzado aquella mirada que tanto se venía repitiendo durante los últimos meses.

–Eres libre de hacerlo –había señalado con su voz fría y elegante–. Pero yo he organizado el comité con Liz.

–¿Y? –había preguntado Gage, y Natalie le había sonreído y contestado que ella asistiría aunque él no fuera.

Su respuesta le había sorprendido. Las cosas entre ellos no iban muy bien en los últimos tiempos pero seguían siendo una pareja. ¿Lo eran? Por un momento había estado a punto de preguntárselo, pero se lo había pensado mejor y le dijo que iría si significaba tanto para ella.

–Gracias –había respondido Natalie con un tono y una sonrisa amable que le habían desconcertado otra vez, y le habían puesto tan furioso que habría deseado abrazarla y besarla hasta que volviera a ser la mujer que él recordaba.

Gage dejó escapar el aliento entre los labios. Apartó la toalla, se puso el reloj y se dirigió desnudo hacia su cuarto.

Se suponía que el sexo era una carretera de dos direcciones. Y en la vida, como en los negocios, nunca se empezaba algo a no ser que se estuviera seguro de que se conocía el resultado. ¿Quién sabía lo que hubiera ocurrido si hubiera intentado derretir la amable frialdad de Natalie con un poco de sexo?

Podría no haber funcionado. Y esa era una posibilidad para la que aún no estaba preparado.

Por otro lado, había pensado que quizá era el momento de obtener algunas respuestas. Gage se detuvo ante la puerta de su armario apretando los dientes. Quizá era el momento de averiguar si era su ego el que deseaba a una Natalie cálida y complaciente, o era su corazón.

Así que había contestado que le encantaría ir a la fiesta de los Holcomb y le había parecido incluso que la sonrisa amable de Natalie se había vuelto algo más cálida.

–Gracias –había dicho ella y desde ese momento él había empezado a hacer planes para resultar lo más encantador posible en la fiesta y así comprobar si podía recuperar algo de lo que solía haber entre Natalie y él.

Aquellos planes se habían arruinado e iba a asistir a la fiesta de los Holcomb solo.

–Menuda sorpresa, Baron –murmuró mientras abría el armario.

Últimamente parecía que no podía contar con nada. Los planes, excepto aquellos relativos a contratos blindados y reuniones de negocios, carecían de sentido. Las personas eran impredecibles, los sentimientos surgían y morían en un abrir y cerrar de ojos y, si alguna vez había creído que Natalie era diferente, estaba empezando a cambiar de opinión.

Todo había terminado con Natalie. Y quizá fuera lo mejor. ¿Qué sentido tenía una relación en la que el silencio había sustituido a la conversación y la comodidad a la pasión?

–¿Sucede algo? –había preguntado hacía dos semanas. Le había costado mucho pronunciar aquellas palabras, sobre todo al ver la mirada de desdén de Natalie.

–No lo sé –había respondido ella con un tono amable–. Tú dirás, ¿sucede algo?

A ella no parecía importarle hacerle daño. ¿Aunque cómo podría herirle si ya no sentía lo mismo por ella? Aun así tenía derecho a un trato cortés. Pero tras diez años de matrimonio parecía que Natalie había renunciado a la cortesía.

–Ella sabía que yo iba a esa maldita fiesta solo por ella –dijo Gage–. ¿Pero acaso llamó a mi oficina para decir que no iba a ir? No –masculló respondiéndose. Ni una llamada, ni una explicación. Nada excepto la luz roja del contestador y la voz de Natalie diciendo que iba a tardar y que no le prometía nada, pero que si podía lo vería en la casa de los Holcomb.

–Aquí estás, Baron, yendo solo a la fiesta – murmuró mientras se abrochaba el pantalón y se ponía la chaqueta–. ¿Qué pareces?

«Un idiota, un idiota con chaqué». Se miró en el espejo, se peinó el cabello oscuro con las manos, se ajustó la corbata, intentó sonreír y se preguntó si la gente huiría despavorida cuando él se acercara.

Iba a ser una noche terrible. Había regalado mil dólares por pasar la tarde atrapado en un traje de mono, comiendo canapés rancios, bebiendo champán sin burbujas, y preguntándose dónde estaba Natalie.

¿Y por qué debería hacerlo? Gage entrecerró sus ojos azules claros. Natalie ya era mayorcita. Podía cuidarse sola como a ella le gustaba decirle.

Gage sacó las llaves del coche y se dirigió hacia la puerta.

La fila de coches que iban hacia la mansión de los Holcomb empezaba media manzana antes de la entrada.

–Genial –murmuró Gage, mientras frenaba su Corvette–. Genial.

El Cadillac de delante se desplazó unos centímetros. Gage suspiró mientras movía su coche.

En ese momento lo que apetecía era una botella helada de cerveza negra. Y una playa, no allí en Miami, sino en algún lugar del Pacífico sur donde aquella misma luna llena esparciera su luz de marfil por la arena virgen. Casi podía verlo. Llevaría unos vaqueros cortados, estaría apoyado sobre los codos mirando hacia el cielo de la noche mientras observaba las estrellas fugaces iluminando la oscuridad y las olas le besaban los pies…

Sonó un claxon tras él. Gage parpadeó, frunció el ceño, observó la distancia que le separaba del siguiente coche y movió su coche. Agarró con fuerza el volante. Aquello no podía continuar. Aguantaría en la fiesta de los Holcomb una hora, con media hora sería suficiente. Después se marcharía, y se enfrentaría a Natalie cuando apareciera por su casa, exigiría respuestas y terminaría con aquella sinrazón de un modo u otro.

Si ella quería seguir, lo consideraría. Si quería acabar con su relación, así sería. La vida continuaría con o sin divorcio.

En ese caso, ¿qué estaba haciendo allí esperando su turno para ir a una fiesta a la que no quería asistir, gracias a una mujer a la que no estaba seguro de seguir deseando?

Al infierno con aquello. Gage tensó la mandíbula. Dejaría la fila, volvería a la casa, se quitaría aquel traje estúpido, se pondría sus vaqueros cortados…

–¿Señor?

Sintió que se le aflojaba el nudo de la garganta. Lo que tenía que hacer era dar marcha atrás y meter el morro del Corvette en la carretera…

–¿Señor? ¿Perdone, señor?

Gage giró la cabeza hacia la ventanilla.

–¿Qué? –gritó.

Sin darse cuenta había llegado a la entrada. Un muchacho estaba parado fuera de su coche indicando con su chaqueta roja que era el encargado del aparcamiento. Tenía acné y le temblaba la nuez. Gage suspiró para templar su genio y consiguió fingir algo que podía pasar por una sonrisa.

–Sí –contestó, y salió del coche, le dio al muchacho las llaves y diez dólares por haberle gritado y subió las escaleras de la mansión Holcomb hacia lo que sabía que serían unas horas de tortura civilizada.

Tortura era una palabra demasiado suave.

¿Quién había inventado los cócteles, en especial los benéficos? ¿Quién esperaría que los seres humanos pagaran por el privilegio de permanecer de pie en una habitación abarrotada con una copa de vino intragable en una mano y un pedazo de algo incomible en la otra, mientras un cuarteto de cuerda en el jardín tocaba algo que probablemente era igual de aburrido y lento cuando fue escrito hacía doscientos años?

La sonrisa que tanto había practicado parecía estar funcionando bien. Hank Holcomb le había estrechado la mano, murmurado algo sobre lo contento que estaba de celebrar aquella fiesta aunque el gesto de poner los ojos en blanco lo contradecía. Liz Holcomb había aparecido en una nube de perfume lo bastante densa como para ahogar a cualquiera, besó en el aire sus mejillas y le animó a que probara los calamares.

–¿Dónde está nuestra Natalie? –había preguntado Liz pero había desaparecido al ver a otra persona antes de obtener una respuesta–. Te veo luego, querido –había gritado lanzando un beso al aire en su dirección.

Así que cruzó el salón del tamaño de un campo de fútbol para salir al jardín. De inmediato, regresó al salón y aceptó una copa de vino y el soso canapé ofrecidos por los camareros cuando se cansó de decir «no, gracias» cada dos minutos. Después encontró un rincón tranquilo en una esquina donde no había nadie porque estaba ocupado por una palmera que ocultaba a quien permaneciera bajo sus ramas frondosas. Al fin y al cabo, el propósito de asistir a aquella fiesta era el dudoso placer de ver y ser visto.

Cuanto más tiempo permanecía allí observando la escena mejor se sentía. La mala comida, el vino aún peor, la terrible música, los invitados, las mujeres brillando como pájaros de colores, los hombres vestidos como pingüinos hacían que se sintiera como dentro de una pajarera gigante.

–Hola.

Se giró. La voz era suave y sensual en consonancia con una cara y un cuerpo que sin duda ofrecían lo mejor de la genética y de la cirugía estética.

–Hola –contestó y sonrió.

–¿Terrible, verdad? –dijo la mujer.

Gage se rio.

–Totalmente.

Ella se encogió de hombros de un modo que posiblemente había tardado mucho tiempo en perfeccionar. Su melena rubia y lisa resbalaba por sus hombros desnudos como el agua sobre el alabastro y sus pechos redondos se movían como gelatina bajo su diminuto vestido. Movió la cabeza, lo miró y lentamente se pasó la punta de la lengua por el labio inferior.

–No sé que hacer –dijo con una sonrisa relajada.

A Gage se le movió un músculo de la mandíbula. Había estado fuera de circulación durante cierto tiempo, pero tendría que estar muerto de cintura para abajo para no saber que la respuesta era «yo sí», y la rubia estupenda sonreiría otra vez, lo agarraría del brazo y poco después estarían en la cama.

Su cuerpo se tensó. Hacía mucho tiempo que no pensaba en estar con otra mujer que no fuera Natalie.

–¿Sí o no? –preguntó la rubia con suavidad con sus ojos azules llenos de determinación.

–Lo siento, es que no… –se disculpó sonriendo.

–Está bien. Quizá en otra ocasión.

–Claro –asintió aunque sabía que no sería así. Aunque todo terminara con Natalie, aunque fuera libre, no querría saber nada de las mujeres por un tiempo.

Entonces fue cuando la vio junto a la puerta.

Contuvo la respiración, se le encogió el estómago, y supo que sus pensamientos anteriores habían sido mentira.

La mujer de la puerta era la criatura más hermosa que había visto jamás.

La chica que bajaba lentamente las escaleras del salón tenía el cabello negro como la noche. Lo llevaba recogido en un moño que enmarcaba perfectamente el óvalo de su rostro. Gage imaginó que su tacto sería como la seda color ébano.

Recorrió su cuerpo con la mirada, observó los enormes ojos negros, la nariz recta, la boca decidida, el sencillo vestido negro, y el lugar donde estaban unos pechos que no habían sido retocados por el bisturí de un cirujano. Era delgada, con caderas suavemente redondeadas y unas piernas largas divinas cubiertas por medias negras que terminaban en unas sandalias negras de tacón increíblemente alto.

Era preciosa e iba sola, pero buscaba a alguien por la habitación.

Gage dejó el canapé y la bebida en el tiesto de la palmera. Si estaba buscando a un hombre, ese hombre era él.

Salió de la esquina fijando su mirada en ella y esperó. Ella miraría hacia él, su instinto y cada latido de su corazón se lo decían.

Y al fin lo hizo.

Sostuvieron las miradas. El tiempo pareció detenerse. El instante detenido entre ellos se llenó de calor. Gage sintió que se le espesaba la sangre en las venas.

Una emoción se dibujó en su bello rostro. ¿Entusiasmo? ¿Ilusión? Él dio un paso hacia delante y vio algo más en su rostro. Miedo. Incluso terror. ¿Por qué le temía? Sabía lo que él quería. Estaba seguro de que ella lo quería también.

Él dio otro paso y ella se dio la vuelta y desapareció entre la multitud.

Estaba huyendo de él, pero no iba a permitir que se escapara.

Se movió rápidamente abriéndose camino entre los grupos de gente que llenaban la habitación, buscando con la mirada su rostro pálido y su cabello de seda.

Liz Holcomb lo agarró por el brazo.

–Gage, estás aquí. Quiero que conozcas a…

–Luego –dijo y pasó de largo.

Hank apareció en su camino del brazo de un caballero sonriente.

–Gage, amigo, este es el alcalde de…

–Luego –repitió sin dejar de moverse y en ese momento la vio saliendo hacia el jardín.

Iba casi corriendo tambaleándose sobre aquellos tacones altos y tan tentadores como el pecado. Pasó de largo el cuarteto de cuerda, bajó las escaleras, pasó la fuente donde los querubines y los delfines hacían cabriolas en las cascadas de agua iluminada. Tras la fuente se detuvo y miró hacia atrás. Sus miradas se encontraron otra vez y el calor que vio en la de ella casi le hizo gemir. Ella se giró y se escapó. Gage aceleró el paso. No había razón para correr. Él era más rápido y sabía que ella no podía seguir huyendo de él. El jardín estaba vallado y no había salida.

Además sabía que ella no quería huir. Había visto en sus ojos el deseo.

Allí estaba al fin. Permaneció en la parte trasera del jardín, donde había oscuridad, donde las ramas de los árboles ocultaban el más ligero rastro de la luz de la luna.

Gage se detuvo a pocos milímetros de ella.

Tenía los ojos bien abiertos y los labios separados. Le costaba respirar y sus pechos subían y bajaban rápidamente. Se le había soltado un mechón de pelo del moño que le caía sobre el cuello. Su perfume erótico de jazmín y rosas mezclado con el aroma del mar inundó sus sentidos.

Le tendió una mano y ella se echó hacia atrás.

–¿Me tienes miedo? –preguntó suavemente.

Se humedeció los labios. No lo hizo de un modo provocativo pero aquel gesto sencillo hizo que se le tensara el cuerpo.

Se acercó tanto que solo tenía que inclinarse para rozar sus labios.

–No te haré daño –murmuró.

–No quieres hacerme daño, pero lo harás –dijo. Su voz era grave y ronca. Su sonido parecía rozarle la piel.

–No lo haré –negó con fiereza y le colocó el cabello detrás de la oreja con delicadeza–. No –repitió–. Nunca te haría daño.

–Lo harás –susurró–. Tú…

Y después, con un suspiro, la tomó entre sus brazos.

Gage le besó los labios, los ojos, las sienes. Sabía que la estaba abrazando con demasiada fuerza, que podía estar dañando sus delicados huesos, pero se sintió como un hombre que se ahoga y se agarra a un tablón. Si la dejaba demasiado suelta podría escaparse, si apretaba demasiado podría aplastarla.

Ella resolvió el problema. Gimió, se acercó más, hundió las manos en su cabello y juntó su boca a la de él.

–Cariño –murmuró con la voz ronca. Le tomó el rostro entre las manos y la besó profundamente–. Mi dulce amor.

Ella introdujo las manos bajo su chaqueta, las abrió en su pecho. Sintió el latido de su corazón y supo que iba a la misma velocidad que el suyo.

–Sí –pidió–. Por favor, por favor…

Ella gimió cuando le bajó los tirantes del vestido. Sus senos bajo el encaje del sostén brillaron como el marfil bajo la luz de la luna. Gritó cuando él hundió su cara en su cuello. Ella echó la cabeza hacia atrás y él le tomó los senos, los mordió suavemente, deslizó las manos bajo el sujetador y tocó la piel que le estaba esperando.

Un aullido de respuesta anuló el poco comportamiento civilizado que le quedaba. Emitió un sonido profundo, la llevó hacia la oscuridad, y la empujó contra la pared.

Ella susurró algo que él no pudo entender cuando deslizó sus manos bajo la falda. Acercó sus labios hacia los de él. Él pasó la mano por el encaje que la cubría. Estaba caliente y sintió su humedad a través de la ropa interior. Ardía como lava derretida bajo sus dedos.

Él gimió y le arrancó las braguitas.

–Ven a mí –susurró Gage.

–¡No!

Su grito inundó la noche, agudo y penetrante como el viento que había surgido de repente desde el mar. Gage no escuchó. Estaba perdido, ciego a todo excepto a sentirla en sus brazos, a su sabor. Había pasado tanto tiempo, tanto tiempo…

–No –repitió ella. Le agarró la mano y torció la cara–. Para. ¡Maldita sea, he dicho que pares!

El enfado y el miedo de su voz lo devolvieron a la realidad. Se quedó rígido, atontado mientras era consciente de su rechazo. Parpadeó como alguien que ha mirado demasiado tiempo al sol y la miró a la cara.

–¿Cómo? –preguntó él.

Estaba temblando y se odió por ello, tanto como por haber sucumbido, por haberse dejado atrapar por un instante de loca pasión.

–Aléjate de mí –susurró ella.

–Aléjate –repitió y el tono de su voz deshizo el hechizo que lo había atrapado. La realidad era su voz fría, la frialdad de su mirada… Su desprecio.

El fuego de su interior se extinguió. Retrocedió un paso, se ajustó la corbata, se estiró la camisa. Ella se subió los tirantes del vestido y se bajó la falda.

–Estás jugando a un juego muy peligroso, señorita –la advirtió cuando pudo hablar.

–Tú eres el único que juega, no yo.

–Llevar a un hombre hasta el límite para después decirle que se comporte puede hacer que te ganes un aplauso en algún sitio, pero tarde o temprano puedes encontrarte con un hombre al que le importen un bledo las normas.

Ella se cruzó de brazos. Hacía calor en el jardín, pero el viento era frío, o quizá el frío estaba dentro de ella, era difícil de saber y tampoco le importaba mucho. Lo único que importaba era lo cerca que había estado de caer en la trampa otra vez.

–Ahora dirás que fui yo quien te siguió.

–¿Seguirte?

Supo que estaba enfadado, pero ella también estaba enfadada y herida.

–Seguirme. Me perseguiste aunque yo dejé bien claro que estaba intentando huir de ti.

Gage soltó una carcajada.

–Querías que te siguiera. Vi el modo en que me miraste. Entendí lo que significaba.

–Al menos al final has comprendido lo que significa un no. De otro modo…

–¿Qué? –preguntó. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Recorrió sus labios con un dedo–. Sé sincera, cariño. Si hubiera ignorado ese no, estaría dentro de ti y tú estarías…

El ruido de una bofetada hizo eco en el silencio de la noche.

–Eres un malnacido.

Su voz tembló. Se despreció por ello, por la debilidad que lo había arrojado a sus brazos y por saber que tenía razón. Por todo eso, Natalie Baron levantó la barbilla, miró a los ojos a su esposo y pronunció unas palabras que jamás creyó que diría y que se había guardado durante los últimos meses.

–Gage –dijo–. Quiero el divorcio.

Capítulo 2

EL RUIDO del cortacésped despertó a Natalie de un sueño intranquilo. Abrió los ojos de repente, después los cerró por la luz del sol que entraba en la habitación. ¿Había olvidado Gage cerrar las ventanas antes de haberse acostado? Era algo que siempre hacía por ella. La luz a él no le molestaba, pero a ella sí.

–Dios.

El susurro de Natalie creció en el aire quieto de la mañana. Gage no había cerrado las ventanas. Aquella no era su habitación, era el cuarto de invitados. Ella y Gage no habían dormido juntos la noche anterior.

Por primera vez desde que se habían fugado para casarse, su marido y ella habían dormido separados.

Lentamente se sentó y sacó los pies de la cama. No era del todo cierto, habían dormidos separados muchas veces durante el último año y medio. Gage siempre estaba de viaje de negocios, examinando nuevos terrenos para sus complejos turísticos, hablando de finanzas con banqueros desde Bangkok a Baltimore, investigando a sus competidores… o al menos eso decía.

Natalie se retiró un mechón de cabello negro del rostro. Se levantó y se acercó al cuarto de baño intentado evitar ver su reflejo, pero no fue fácil. El diseñador de interiores había cubierto las paredes del cuarto de baño de espejos. El aseo tenía el tamaño del primer apartamento en el que Gage y ella habían vivido. No era lo que a ella le hubiera gustado, pero Gage le había dado carta blanca al diseñador.

–Todo sujeto a la aprobación de mi esposa, por supuesto –había dicho rodeando a Natalie por los hombros.

–Por supuesto, señor Baron –había respondido el diseñador.

–Pero no la moleste con los detalles –había añadido Gage con una sonrisa de complicidad–. Mi esposa ya tiene bastante que hacer como para tener que preocuparse además de la pintura desconchada. El torneo del club de tenis, las obras benéficas… ¿no es así, querida?

–Cierto –había respondido Natalie.

Natalie se cepilló los dientes, se enjuagó la boca y se estremeció cuando levantó la vista y se encontró con un montón de Natalies observándola.

–Bah –dijo al cabello despeinado, al rostro pálido, a la mancha de rímel bajo un ojo que era todo lo que quedaba del maquillaje que no se había quitado la noche anterior. Podría haberlo hecho, la habitación de invitados estaba bien equipada. El diseñador se había ocupado de ello. Sábanas de algodón tan suaves que parecían de seda, pijamas unisex, albornoces blancos, zapatillas desechables, muestras de cosméticos como para abastecer una tienda, cepillos de pelo, peines, cepillos de dientes, toallitas,… El hombre de la voz aflautada había pensado en todo. Y cuando tenían invitados, parte de la tarea de Luz era reponer lo que se había utilizado.

Lo único en lo que el decorador no había pensado era en cómo se suponía que una mujer se iba a sentir cuando se despertara en la habitación de invitados después de haberle dicho a su esposo tras diez años de matrimonio que quería el divorcio.