21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

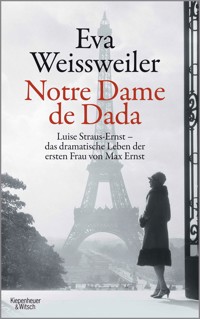

Notre Dame de Dada - Das faszinierende Leben der Luise Straus-Ernst, Muse der Dadaisten und erste Frau von Max Ernst Luise Straus-Ernst, geboren 1893 als Tochter einer jüdischen Fabrikantenfamilie in Köln, ist der Kunstwelt bekannt als erste Frau des Malers Max Ernst und Muse der Dadaisten und Surrealisten. Doch sie war viel mehr: eine der ersten promovierten Kunsthistorikerinnen ihrer Generation, Verfasserin von Kurzgeschichten, Reportagen, Romanen und Rundfunkautorin der ersten Stunde. Eva Weissweiler hat Leben und Werk dieser bemerkenswerten Frau neu entdeckt. Luise Straus-Ernst tat viel für die Förderung des Œuvres ihres Mannes und die Kölner Dada-Bewegung. In ihrer Wohnung am Kaiser-Wilhelm-Ring verkehrten Künstler wie Paul Klee, André Breton, Paul Eluard und Tristan Tzara. Doch ihre Ehe mit Max Ernst hielt nur wenige Jahre. 1933 emigrierte sie als Jüdin nach Paris, wo sie ihre Autobiografie Nomadengut schrieb. Während Max Ernst in Begleitung von Peggy Guggenheim nach Amerika reiste, blieb Luise Straus-Ernst in Frankreich. 1944 wurde sie mit einem der letzten Konvois nach Osten deportiert und starb mit 51 Jahren in Auschwitz - ein tragisches Ende eines außergewöhnlichen Lebens in bewegter Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 582

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Eva Weissweiler

Notre Dame de Dada

Luise Straus-Ernst – das dramatische Leben der ersten Frau von Max Ernst

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Eva Weissweiler

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Eva Weissweiler

Eva Weissweiler, geboren 1951 in Mönchengladbach, studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Orientalistik. Nach der Promotion arbeitete sie freischaffend für Zeitungen und Rundfunksender. 1980 erschien ihr erstes Buch, »Komponistinnen aus 500 Jahren«, ein Pionierwerk der Frauenmusikforschung. Weitere Bücher über Clara Schumann und Fanny Mendelssohn folgten. Seit 1990 hat sie ihren Schwerpunkt auf Frauenbiographien und die Erforschung deutsch-jüdischer Lebenswege gelegt, z.B. mit »Tussy Marx« und den »Freuds«. Beide wurden in viele Sprachen übersetzt. Ihre Biografie über die Wagner-Enkelin Friedelind (»Erbin des Feuers«) stand auf der SZ-Sachbuch-Bestenliste. Eva Weissweiler widmet sich ehrenamtlich der literarischen Arbeit mit Migranten, Kindern, Obdachlosen und psychisch Kranken. Sie lebt in Köln, ist mit dem Bildhauer Klaus Kammerichs verheiratet und hat zwei Kinder und zwei Enkel.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Der Kunstwelt ist sie bekannt als erste Frau des Malers Max Ernst, als Muse der Dadaisten und Surrealisten. Doch Luise Straus-Ernst, 1893 als Tochter einer jüdischen Fabrikantenfamilie in Köln geboren, war viel mehr: Kunsthistorikerin, Verfasserin von Kurzgeschichten, Reportagen, Romanen und Rundfunkautorin der ersten Stunde. Eva Weissweiler ist ihren Spuren nachgegangen und hat Leben und Werk dieser faszinierenden Frau neu entdeckt.

Luise Straus-Ernst, die erste Frau des großen surrealistischen Malers Max Ernst, tat als eine der ersten promovierten Kunsthistorikerinnen ihrer Generation viel für die Förderung seines Œuvres und die Kölner Dada-Bewegung. In ihrer Wohnung am Kaiser-Wilhelm-Ring verkehrten Paul Klee, André Breton, Paul Eluard und Tristan Tzara. Ihre Ehe mit Max Ernst hielt nur wenige Jahre. Ihn zog es hinaus nach Paris, während sie mit Sohn Jimmy in Köln blieb. Doch auch sie musste bald fort, weil sie Jüdin war. 1933 emigrierte sie ebenfalls nach Paris. Sie glaubte nicht an den Sieg des Hitler-Regimes und versteckte sich in einem Hotel in der Provence, wo sie ihre Autobiografie »Nomadengut« schrieb. Ein im letzten Moment eintreffendes Ausreisevisum für das »Ehepaar Ernst« wurde unter mysteriösen Umständen für ungültig erklärt. In Begleitung der berühmten Kunstsammlerin Peggy Guggenheim, die er später heiratete, reiste nur Max Ernst nach Amerika. Luise Straus-Ernst blieb in Frankreich und wurde 1944 mit einem der letzten Konvois, die nach Osten rollten, deportiert. Sie starb mit 51 Jahren in Auschwitz.

Inhaltsverzeichnis

Prolog: Hier Köln-Hauptbahnhof!

1. Kapitel: Vom Rhein bis zum Rathenauplatz

Vater und Mutter

Zwischen Heumarkt und Schiffsbrücke

Der Schutzmann

In der Neustadt

Familienrätsel

Rheinischer Philosemitismus?

Das Schulkind

Höhere Frauenbildung

Auf dem Gymnasium

Am Königsplatz

Ein Schiff, das die Richtung verloren hat

2. Kapitel: Eine ganz andere Welt

Sprung in die Freiheit

Das Institut

Der Weg zu den Kölner Kirchen

Die Sache mit Charlie

Belgische Romanze

Der Schmuggler und die Dissertation

Max Ernst ante portas

Nibelungentreue

Zwischenspiel in Berlin

Lou Straus, 1916

Der Schwanenritter

Die Doktorandin

Im Museum

Debüt als Autorin

Roter Pfahl im Geweide

Schlechtes Omen?

Die Hochzeit

3. Kapitel: Notre Dame de Dada

Kriegsende

Abschied von der Mutter

Gesellschaft der Künste

Ausgehverbot

Der junge König

Begräbnisstätten der Kunst

Frauenschicksal

In den Bergen

Erwartung

Blumentöpfe und andere Provokationen

Geburt in bewegten Zeiten

Das Kind

Freundschaften

Rosa/Armada

Vorspiel zum Ende

Finale

4. Kapitel: »Die tapfere kleine Frau«

Abtreibung der Leibesfrucht

Die Baronesse

Noch nicht alles zu Ende

Quersumme

Noch einmal der Jugendfreund

Vater und Schwester

Chefs und ihre Launen

Die Scheidung

Lou und die Männer

Kunstkritiken

Rezension auf Kölsch

Ein tüchtiger großer Junge

5. Kapitel: »Was für eine wunderbare Zeit!«

Gesolei

Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind

Karneval

An Rhein und Ruhr

Marie-Berthe

Ringelnatz

Die Kölner Woche

Jankel Adler

Das Ende einer Zeitung

Die Pressa

Jo

Nicht manipulierbar

Die Frankfurter Frauensiedlung

Tod eines Freundes

Der erste Roman

Ketzereien zur Zeit

Aufziehende Finsternis

6. Kapitel: Totentanz

Sülz, Emmastraße

Tango mit sich selbst

Das dunkle Köln

Die Mädchen von Düsseldorf

Jimmy in Paris

Hommage an die Heimat

Unterton der Verzweiflung

Zwei Frauen blicken sich an

Bestimmt nur Verirrungen

Zum letzten Mal Karneval

Die Fahnen hoch!

Blut, Volk und Scholle

Das Schiff fährt weiter

7. Kapitel: Zauberkreis Paris

Angekommen

Ausländergesetze

Du wohnst hier nicht mehr!

Dunkle Vorahnung

Zu niedergedrückt

Der neue Mann

Oh, Paris!

Emigrantenblätter

Weihnachten im Exil

Mann vor dem Spiegel

»Regressives Widerspruchsmodell«

Auf dem Koffer

Eine Lösung für Jimmy

Anatol und Wolodja

8. Kapitel: Schonzeit

Gautschen in Glückstadt

Wie viel Zeit noch bleibt

Bürgerliche Vorurteile?

Der silberne Löffel

Nacht auf Kos

Kuppeln und Stacheldraht

Hassan

Generalstreik

Hier war ich schon einmal

Im Reich Atatürks

Familiäre Veränderungen

Jimmy wird ein Mann

Väter, Mütter und Söhne

Zwei Männer, zwei Rätsel

Erzähl mir vom Karneval!

Abschied von Jimmy

Nicht gerade rosig

Eine künstliche Welt

Finale in Blau

9. Kapitel: Was jenseits der Berge ist

Strengste Siebung

Nur fünf Minuten

Die einsame Löwin

Pflaumenstrudel und Einsamkeit

Ausgestoßen

Im Lager

Hoffnungsschimmer?

Beinahe feierlich

Widersprüche

Gar nicht so tragisch

In Manosque

Mon cher petit Fritz!

Wieder allein

Das ist doch kein Leben!

In Liebe. Fritz

»Le Triomphe de la Vie«

Jean Giono und das »jüdische Problem«

Jenseits der Berge

Grau schimmerndes Wetter

In Drancy

Mit dem Rücken zur Sonne

Epilog: »Ein Schiff namens Optimist«

Verzeichnis der bisher nachgewiesenen Werke von Luise Straus-Ernst

Monografische Schriften

Kunsthistorische und kunstkritische Artikel

Sonstige Artikel und Rezensionen (Theater, Musik, Politik, Judentum, Soziales, Reisen)

Benutzte Archive

Danksagung

PrologHier Köln-Hauptbahnhof!

Am 28. Mai 1933, einem strahlend schönen Sonntag, verlässt Luise Straus-Ernst ihre Vaterstadt Köln, um ins Pariser Exil zu gehen. Sie ist 39 Jahre alt, eine aparte kleine Frau mit blaugrauen Augen und kurzen dunkelblonden Haaren, die ihr in Ponyfransen tief in die Stirn fallen. Vielleicht trägt sie eine ihrer geliebten Baskenmützen, leicht schief sitzend, aus schwarzem Samt, an der vorne ein kleiner Schleier angebracht ist, der die Tränen des Abschieds verbergen soll. Aber vielleicht weint sie ja auch gar nicht. Vielleicht freut sie sich. Hatte sie nicht immer davon geträumt, einmal für längere Zeit in Paris zu leben? Zwar wäre sie gern freiwillig, aus eigenem Antrieb gegangen. Doch nun muss sie gehen. Denn sie ist Jüdin. SS-Männer haben kurz nach Karneval ihre Wohnung durchsucht, ihr geliebtes, komfortables kleines Nest auf der Sülzer Emmastraße, haben ihr den Pass abgenommen, die Bücher ihres Sohnes Jimmy aus den Regalen geworfen, die Unterwäsche durchwühlt und die Matratzen aus den Betten gerissen. Ihren Pass hat man ihr kurze Zeit später wiedergegeben. Aber die Aufträge, die sie als Kunsthistorikerin und Journalistin so dringend brauchte, blieben aus.

Keine Arbeiten für das Kölner Radio, die Westdeutsche Rundfunk AG, mehr, keine Museumsführungen, keine Vorworte zu Katalogen, im Gegenteil, der Direktor des Wallraf-Richartz-Museums, Otto Helmut Förster, ein großer, freundlicher Mann, den sie seit Ewigkeiten kannte, hatte sie und andere jüdische Kollegen zum Tee eingeladen und feierlich erklärt: »Ich habe Sie hergebeten, weil ich Sie alle für meine langjährigen Freunde und Kollegen halte. Ich werde nie anders empfinden, und ich hoffe, dass Sie unsere gemeinsame Vergangenheit … nicht vergessen werden. Als Wissenschaftler und Leiter einer großen Institution halte ich es für meine Pflicht, für die Ziele unseres neuen Deutschlands zu arbeiten. Diese kleine Versammlung ist meine Art, Ihnen lieber persönlich Adieu zu sagen, als Sie mit einem formellen Schreiben von der Beendigung unserer … Beziehungen in Kenntnis zu setzen.«[1]

Vielleicht hätte sie dennoch versucht zu bleiben, denn das konnte doch nur ein Spuk sein, der bald vorbeigehen würde – wenn nicht Anfang April dieser seltsame Auftrag gekommen wäre, mit dem die Dresdner Neuesten Nachrichten sie baten, einen Artikel über die »Frau im Gartenbau« zu schreiben, ein Thema, das ihr so fernlag wie nur irgend möglich. Sie besorgte sich Material und fing an zu schreiben. Bis ihr klar wurde, dass dies nicht mehr als ein Gnadenbrot war, eine letzte Abspeisung vor dem endgültigen Hinauswurf aus einer Zeitung, für die sie sieben Jahre lang beinahe täglich geschrieben hatte: Kunstberichte aus dem Rheinland, Artikel über den Kölner Karneval, über das Kölner Theater, große Reisereportagen, kleine Kurzgeschichten, feministische und sozialkritische Analysen. Offenbar machten sie das Blatt gerade »judenfrei«. Den Herausgeber, Julius Ferdinand Wollf, hatten sie schon hinausbefördert.[2] Ebenso den Feuilletonchef Leo Fantl und den Musikkritiker Oskar Bie, die alle Juden waren. Und nun also sie, Luise Straus-Ernst, die bekannte Sonderkorrespondentin aus dem Rheinland, die sich für Gartenarbeit so wenig interessierte wie für Stricken und Kochen. Es war weniger der »Judenboykott« vom 1. April 1933 als dieser demütigende Auftrag, der sie bewog zu gehen.

»Mein Entschluss war gefasst. Ich musste aus Deutschland fort. … Ein Brief aus Paris … bekräftigte mich noch. … Alle würden mir helfen. Und es sei wundervoll, wie französische Comités sich für die Emigranten einsetzten.«[3]

Noch vor Kurzem hatte sie bei Freunden Abschied gefeiert. Bei der russischen Malerin Alexandra Povorina und ihrem Mann Friedrich Ahlers-Hestermann, der eine Professur an den Kölner Werkschulen hatte. Es wurde viel getrunken und viel gelacht. Denn: »Es kam etwas Neues! Die ganze Welt lockte mit tausend Verheißungen!«[4] Erich Wolters, ein Pariser Freund, hatte ihr ein Hotelzimmer besorgt. Ihr Vater, ein mittelständischer Hutfabrikant, würde ihr Geld schicken. Jimmy, ihr zwölfjähriger Sohn, sollte vorerst in Köln bleiben. Sie wollte ihn nicht von Comité zu Comité schleppen, in Hotelzimmern schlafen lassen oder in Suppenküchen für Emigranten durchfüttern. Er sollte seine Ordnung, seine geregelte Ausbildung haben, weiter das Lindenthaler Realgymnasium besuchen und vorübergehend bei seinen jüdischen Großeltern wohnen. Lange, dachte sie, würde es ohnehin nicht dauern, bis sie entweder wieder in Köln sein würde oder in Paris eine neue Wohnung hätte und ihn und das Hausmädchen Maja nachkommen lassen könnte.

Jimmy hat sie auf den Bahnhof begleitet, ein viel zu kleiner, viel zu dünner Junge mit blonden Haaren und großen Augen, der wie eine Miniatur seines Vaters, des Malers Max Ernst, aussieht. Das Hausmädchen Maja hält ihn an der Hand. Sie ist seine Beschützerin, seine Erzieherin, seine zweite Mutter, groß, energisch und stark. Neben ihr fühlt er sich halbwegs sicher. Und doch sieht er, dass ihre Augen rot entzündet sind, dass ihr Lachen anders wirkt als sonst.

»Es ist ja nur für kurze Zeit«, wiederholen sie alle drei immer wieder, während die Glocken des Kölner Doms laut mit einstimmen. Es kommen Freunde. Sie bringen Nelken und Flieder mit, drücken sie der Abreisenden in den Arm. Dann ertönt ein Pfiff. Der Zug beginnt langsam zu rollen. Jimmy versucht, nach Kinderart mit ihm Schritt zu halten, wohl wissend, dass er keine Chance gegen ihn hat. Seine Mutter streckt den Kopf aus dem Fenster und winkt ihm mit einem weißen Taschentuch zu. Ein letzter Handkuss in seine Richtung, eine Blume, die sie ihm zuwirft und die er nicht aufhebt. Dann geht der Zug in die Kurve und verschwindet.

Während Luise Straus-Ernst Aachen und Lüttich passiert, wo neue Freunde mit neuen Blumen auf sie warten, gehen Maja und Jimmy langsam durch die Stadt nach Hause. Sie gehen über die Hohe Straße, die Schildergasse, den Neumarkt, die Ringe. Es ist sonntäglich ruhig. Überall wehen Hakenkreuzfahnen. Das Kaufhaus Tietz, das Schuhhaus Joseph und das Textilhaus Bing zeigen ihre prächtigen Auslagen wie immer. Aber kaum jemand bleibt jetzt noch davor stehen. Denn die Besitzer sind Juden.

Die Emmastraße in Sülz wirkt so friedlich wie gewohnt. Seit vier Jahren leben sie hier im Haus Nr. 27. Es ist ein ruhiger, fast dörflicher Stadtteil der Arbeiter und kleinen Leute, mit Läden, katholischen Kirchen und winzigen Parks. Die Bürgersteige sind schmal. Die meisten Häuser haben Hinterhöfe und kleine Gärten. Der von Oberbürgermeister Adenauer angelegte Grüngürtel ist in der Nähe. Hier kann man Seilchen springen, Drachen steigen lassen, Fußball und Cowboy spielen, Schlagball, Hüpfekästchen, Himmel und Hölle. Die Wohnung im vierten Stock ist Jimmys »funkelnder Edelstein« gewesen, sein »aufgeklärtes, warmes Zuhause«.[5] Sie war hell und freundlich, hatte ein Kinderzimmer und einen großen Balkon. Die Wände waren grau und hellblau gestrichen, die Möbel zartgrün gelackt. Im Wohnzimmer, dessen Lampen rosa verschleiert waren, stand ein Diwan, der mit geblümtem Chintz überzogen war. Jetzt ist fast alles ausgeräumt und verpackt, bis auf die Betten und den Herd, auf dem Maja ein provisorisches Mittagessen kocht. Traurig sitzen sie zwischen den Umzugskartons und schweigen.

Nach dem Essen schlägt Maja ihm vor, ins Kino zu gehen, und drückt ihm ein paar Münzen in die Hand. Er vergisst seinen Kummer und rennt los. Jimmy liebt das Kino. Besonders, wenn amerikanische Gangsterfilme gezeigt werden. Dieser hier spielt in Chicago. Es wird viel geschlagen, geschossen und getötet. Als der Film aus ist, marschiert eine Kolonne Braunhemden am Kino vorbei und singt: »Wenn’s Judenblut vom Messer spritzt!«[6] Instinktiv drückt Jimmy sich gegen eine Wand, um sich unsichtbar zu machen. Denn sie könnten erkennen, dass er Jude oder noch schlimmer: »Halbjude« ist. Schon oft ist er auf der Straße deshalb verprügelt, ausgelacht, schikaniert worden. Doch diesmal tun sie ihm nichts. Ziehen im Gleichschritt weiter, bis ihr Gegröle hinter einer der nächsten Ecken verhallt.

Wieder zu Hause, darf er sein Abendessen im Bett einnehmen. Es gibt keinen Esstisch mehr, keine Kristallgläser, keine Tischwäsche, die seine Mutter zur Hochzeit geschenkt bekommen hat. Jimmy trägt seinen alten, geliebten Schlafanzug und nimmt seinen Teddy fest in den Arm. Um ihn herum stehen Kartons, die seine kostbarsten Schätze enthalten: Grimms Märchen, den Struwwelpeter, Max und Moritz, ein paar Bände Karl May und Jack London, eine javanische Marionette, einen kleinen Papierdrachen, seine Tagebücher, Souvenirs der Künstlerfreunde Hans Arp, Tristan Tzara, Jankel Adler, Joachim Ringelnatz und Postkarten seines Vaters Max Ernst.

Das alles würde nun in ein Lagerhaus kommen, weil bei Großvater Straus kein Platz dafür ist. Jimmys Kleider sind bereits in dessen Wohnung gebracht worden, der Ranzen für den nächsten Schultag ist schon gepackt.

1. KapitelVom Rhein bis zum Rathenauplatz

(1893–1912)

Vater und Mutter

Jimmys Großvater Jacob Straus stammte aus Millingen, einem kleinen Dorf nahe der holländischen Grenze. Es ist ein uralter Ort in der Nähe von Kleve und Rees, ein streng katholisches Straßendorf, wo Fuchs und Has sich noch heute Gute Nacht sagen, Sitz einer dreischiffigen Pfarrkirche aus Backstein und Tuff, nicht weit vom Millinger Meer, einem toten Rheinarm, entfernt, von Kopfweiden und Hecken umgeben, in denen noch immer mehr als sechzig Vogelarten nisten. Mal gehörte der Ort zum Großherzogtum Berg, mal zu Frankreich, mal zu Preußen. Doch die Bewohner blieben, was sie waren: Millinger, sprachen einen niederländisch klingenden Dialekt und lebten in ständiger Angst vor Hochwasserkatastrophen, die Vieh und Menschen ertrinken ließen. Es gab eine einzige Dorfschule mit zwei Klassen, in der im Sommer achtzig, im Winter hundert bis hundertzwanzig Kinder saßen, unter ihnen auch Jacob Straus, Luises Vater, der hier Lesen, Schreiben und Rechnen lernte.

Die Familie hatte eine Metzgerei auf der Hauptstraße 83, in einem winzigen Haus mit Nebengebäuden und Hinterhof, eigentlich eher einer Kate. Jacobs Vater Israel Straus war mit Henriette Marchand aus dem nahen Sonsbeck verheiratet und hatte zehn Kinder mit ihr, Bernhard, Karoline, Sophie, Jeanette, Bertha, Jacob, Eva, Moritz, Rosa und Sabine. Sie waren die einzige jüdische Familie in Millingen. Ihre Toten wurden im nahe gelegenen Rees begraben. Dort gingen sie auch in die Synagoge. Aber ihre Heimat blieb Millingen, wo sie gut integriert waren. Sogar in den Schützenverein sollen sie gegangen sein.[7]

Historische Postkartenansicht von Millingen, einem kleinen Dorf nahe der holländischen Grenze, aus dem Luises Vater Jacob Straus stammte

Mit vierzehn flieht Jacob aus der dörflichen Enge. Er will nicht schlachten, nicht mit Vieh handeln, nicht hinter der Theke stehen. Er geht nach Köln zu Verwandten, lernt das Gewerbe eines Hutmachers, reist viel ins Ausland, lernt Englisch, Französisch und Spanisch nach dem Gehör. 1888 gründet er mit einem Bekannten, Max[8] Löwenstern, eine eigene Firma, die Hutfabrik »Löwenstern und Straus«. Sie stellen Hutstumpen, Filzhüte, Modellhüte, Wollmützen, Geflechte und Strohstumpen her, führen Borten und Samte aus dem Ausland ein, exportieren nach Frankreich, Ungarn, in die Schweiz, in die Tschechoslowakei, nach Finnland und Italien. Da die Firma sich rasch vergrößerte, wurden Fachkräfte aus Dresden, Breslau und Belgien engagiert. Die Geschäftslokale wurden ständig erweitert und repräsentativer ausgestattet. Schon bald befand sich die Firma An Sankt Agatha 26–28, mitten in der Innenstadt, nicht weit vom historischen Rathaus.

Jacob Straus’ Frau Charlotte, geborene Meyer, war Kölnerin, Tochter eines Händlers für Perlmutt und exotische Hölzer, stammte aber mütterlicherseits von den Bonner Wetzlars ab, einer alteingesessenen Familie, die Rabbiner, Ärzte und Schulgründer hervorgebracht hatte.[9] Die Möglichkeit, ein öffentliches Gymnasium zu besuchen, hatte sie – 1871 geboren – noch nicht. Aber sie genoss »höhere Töchterbildung«, lernte Klavierspielen, Singen und ein wenig Dichten, wusste wunderschön Märchen vorzutragen und ihren Kindern spannende Geschichten »von früher« zu erzählen, von Hexen, Zauberern, Räubern, Kriegern und der großen, romantischen Liebe, einer versunkenen Welt, die es ihrer Ansicht nach nicht mehr gab.

Luise identifizierte sich mit ihren mütterlichen Vorfahren und war stolz auf sie. In ihren Erinnerungen, »Nomadengut«, schwärmt sie von ihrem Urgroßvater, Jacob Wetzlar, einem Freund des demokratischen Revolutionärs Gottfried Kinkel, der in seinem Tuchladen auf der Bonner Wenzelgasse saß und Voltaire las.[10] Oder von dessen Tochter Johanna Auguste, ihrer Großmutter, die als junge Frau langes braunrotes Haar hatte, Röcke mit Krinolinen und vielen Volants trug, liebend gern Schauspielerin geworden wäre und vor dem Spiegel aus der »Jungfrau von Orléans« zu rezitieren pflegte.[11] Nicht die ärmlichen Strausens aus Millingen sah sie als ihre eigentliche Familie an, sondern die noblen Wetzlars aus Bonn, dieses alte, vom Rhein stammende Judengeschlecht, das vielleicht, so spekuliert sie in ihrem 1934/35 erschienenen Roman »Zauberkreis Paris«, schon mit den ersten Römern ins Rheinland gekommen sein könnte?[12]

Zwischen Heumarkt und Schiffsbrücke

Das Haus, in dem sie am 2. Dezember 1893 als erstes Kind von Jacob und Charlotte Straus geboren und nach Luise, der Königin von Preußen, benannt wurde, stand nicht, wie oft irrtümlich angenommen, am vornehmen Königsplatz, später Rathenauplatz, sondern auf der Friedrich-Wilhelm-Straße Nr. 1, einer schmalen Gasse zwischen Heumarkt und Rheinufer. Es war ein breites, viergeschossiges, spitzgiebliges Gebäude im klassizistischen Stil, das einem Speditionsunternehmen, der Firma Vrancken, gehörte.[13] Diese Firma existierte seit 1848 und betrieb neben Möbel- und Industriespedition eine eigene Bank und sogar eine Privatpost. Außer dem Ehepaar Jacob und Charlotte Straus wohnten nur Verwandte des Eigentümers im Haus, was darauf schließen lässt, dass Jacob Straus hohes Ansehen genoss und als seriöser, solventer Mieter galt.

Die Friedrich-Wilhelm-Straße hieß ursprünglich Markmannsgasse und heißt auch heute wieder so. Hier befinden sich das Beginen-Fenster, ein Geschäft für Schlagzeuge, ein paar Kneipen und um die Ecke das Hänneschen-Theater für Puppenspiel. Dier Straße ist so kölsch wie nur möglich. Mitten in der Altstadt gelegen, nur wenige Schritte vom Rhein und von der Deutzer Brücke entfernt. Ursprünglich benannt nach einem Herrn Marcmann von Oversburg, der hier im 11. Jahrhundert ein Haus besaß, war sie unter französischer Herrschaft in Rue impériale umbenannt worden und von den Preußen in Friedrich-Wilhelm-Straße, weil sie geradewegs auf das Reiterdenkmal des Preußenkönigs Friedrich Wilhelms III. auf dem Heumarkt zuführte. Zwar gab es einige Prunkbauten in dieser Straße wie das berühmte Wohn- und Geschäftshaus »Zu den vier Jahreszeiten«, das, 1880 errichtet, einem verschnörkelten Renaissance-Palais glich. Doch sonst waren es eher schmale, schäbige, vom Qualm der Dampfschiffe verrußte Häuser, die das Straßenbild prägten, Häuser, in denen kleine Arbeiter und Geschäftsleute wohnten, Bäcker, Briefträger, Kontordiener, Zigarrenhändler, Schiffskapitäne, Postschaffner, Schreibwarenhändler und Schneider.

Das ganze Viertel mit den von der Friedrich-Wilhelm-Straße abzweigenden Gassen Auf dem Rothenberg, Buttermarkt, Auf der Aar und Thurmmarkt galt als gefährlich und ungesund. Gefährlich, weil sich Prostituierte beiderlei Geschlechts, darunter auch Kinder, vor den Häusern aufhielten, um Tagelöhnern, Schiffern und Reisenden zu Diensten zu sein. Ungesund, weil nur wenige Häuser an die Kanalisation angeschlossen waren und ein Spülklosett oder fließendes Wasser hatten. Hier waren die Brutstätten der Cholera, die im August 1892, vier Monate vor Luises Geburt, so heftig gewütet hatte, dass die Polizei alle Badeanstalten am Rhein schließen ließ. Das Viertel mit seinen verkoteten Gassen und unzähligen Schankwirtschaften war so verrufen, dass ein Hamburger Bauunternehmer sich 1892 anbot, es niederzureißen, um dort einen vollständig neuen Stadtteil zu errichten, moderne, an breiten Straßen gelegene Häuser, Grünanlagen, Spielplätze, Theater, ein großes Hotel … Die meisten Hausbesitzer hatten schon zugestimmt. Doch der Plan scheiterte zum Ärger vieler Kölnerinnen und Kölner. Denn die Stadtverwaltung war – warum auch immer – dagegen.[14]

Ein paar Schritte weiter stadteinwärts, auf dem Heumarkt, sah es schon etwas freundlicher aus. An bunten Marktständen wurde mit Käse, Salz, Kaffee und Futtermitteln gehandelt. Händler aus Holland verkauften Heringe und Bücklinge. Junge Mädchen aus dem rechtsrheinischen Poll kamen mit Eselskarren und priesen frische Rheinfische und frische Milch an, die von Kühen auf den ausgedehnten Rheinwiesen stammte. Sie waren hübsch anzusehen, diese »Poller Milchmädchen«, in ihren weißen Hauben und weißen Schürzen über blauen Baumwollkleidern. Dazwischen sah man Bauern Fliegen- und Mausefallen verkaufen. Preußische Kürassiere schritten mit strammem Schritt auf und ab, Drehorgelmänner sangen gefühlvolle Lieder.

Es war recht laut in Luises Straße. Keine idyllische Kindheitsoase. Denn wer aus der Stadt auf die rechte Rheinseite wollte oder umgekehrt, musste durch die Friedrich-Wilhelm-Straße, weil von hier die 1822 angelegte Schiffsbrücke abging, die aus 42 Nachen bestand und mittags und abends für je eine Stunde geöffnet wurde, um Segel- und Dampfschiffe passieren zu lassen. Sie gehörte der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft, die auch die Brückenentgelte kassierte. Vier bis sechs Millionen Fußgänger überquerten sie jährlich, mehr als eine halbe Million kleiner Fuhrwerke. Immer wieder bildeten sich lange Schlangen an den Ufern. Es gab keinen Schutz vor Regen, Schnee oder Sonne. Bei Hochwasser war sie unpassierbar.

»Die jetzigen Zustände in den Verkehrsverbindungen zwischen den Mittelpuncten der beiden Städte Köln und Deutz sind, wie zu jeder Stunde der Augenschein beweist, so unerträglich, daß in irgendeiner Weise Abhülfe geschaffen werden muß«, schrieb der Kölner Stadt-Anzeiger im Oktober 1893.[15] Doch eine feste Brücke koste mindestens drei Millionen Mark. Wer sollte die aufbringen? Wenn man doch wenigstens eine regelmäßige Fähre einrichten würde, wie es seit Jahren geplant sei …

Der Schutzmann

»Greven’s Adreßbuch« für 1894 vermeldet, dass im Winter 1893 fast andauernd die Sonne schien, aber starker Frost herrschte. Ganz ähnlich sah es auch am politischen Himmel aus. Jedenfalls für die in Köln lebenden Juden. Auf der einen Seite eitel Freude und Sonnenschein, ob in Kultur, Wirtschaft oder öffentlichem Leben. Der erst siebzehnjährige Bruno Walter, damals noch Bruno Schlesinger, Sohn einer deutsch-jüdischen Familie aus Berlin, wurde als Assistent an die Kölner Oper engagiert und bekam hervorragende Presse, ein Zeichen für die Toleranz der katholischen Kölner. Das auf das 12. Jahrhundert zurückgehende erzbischöfliche Gefängnis, die Hacht, in dem noch »Hexen« verhört und gefoltert worden waren, bevor man sie zum Heumarkt führte und köpfte, wurde abgerissen, weil es den freien Blick auf den Dom versperrte. Die Straßenbahn zwischen Köln und Frechen wurde in Betrieb genommen, das prächtige Hauptpostamt An den Dominikanern eröffnet. Das alles war möglich, weil Köln sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer bedeutenden Industriestadt entwickelt hatte, in der nicht nur Baumwolle und Bier, sondern auch Motoren, Maschinen, Chemikalien, Telegrafenkabel und Süßwaren hergestellt wurden, in der die Hutmanufaktur blühte, die erste Motorenfabrik der Welt entstand, ein repräsentatives Bankenviertel in Bahnhofsnähe, neue Stadtteile mit Villen und großen Bürgerhäusern, in denen jüdischer Mittelstand Tür an Tür mit alteingesessenen Kölnern wohnte.

Köln hatte um diese Zeit ca. 330000 Einwohner. Knapp 8000 davon waren Juden. Sie hatten Synagogen auf der Glockengasse und der St.-Apern-Straße, einen eigenen Kindergarten, eine Religionsschule, ein hochmodernes, auch bei Nichtjuden beliebtes Krankenhaus, das »Israelitische Asyl für Kranke und Altersschwache« in Ehrenfeld, in dessen Vorstand Luises Vater vertreten war. Es gab jüdische Rechtsanwälte, Kaufleute, Ärzte, Bankiers und vor allem den berühmten jüdischen Handelspionier Leonhard Tietz, der auf der Hohen Straße eines der prächtigsten Kaufhäuser der Welt, den späteren »Kaufhof«, eröffnet hatte.

Das war die Sonnenseite. Ein gebildetes, wohlhabendes Judentum, das begeistert am Karneval teilnahm, im Stadtrat mitwirkte und vielleicht nicht einmal mehr wusste oder wissen wollte, was vor mehr als 500 Jahren in dieser Stadt geschehen war: die grausame Zerschlagung der ältesten Judengemeinde nördlich der Alpen, die man für den Ausbruch der Pest verantwortlich machte. Damals, im August 1349, war ihr Viertel in der Nähe des Rathauses brutal zerstört, der größte Teil seiner Bewohner umgebracht worden. Einigen gelang die Flucht über den Rhein, darunter angeblich auch den Vorfahren Sigmund Freuds, die der Familienüberlieferung nach aus Köln stammten. Erst ab 1798 durften die Juden zurückkehren. Die französischen Besatzer hatten es möglich gemacht, indem sie ihnen volle bürgerliche Rechte garantierten. Liberté, Egalité, Fraternité. Das war ihr Motto. Auch für die Juden. Doch galt es jetzt, unter den Preußen, immer noch?

Leider nein oder jedenfalls nicht durchweg. Zwar wurde das katholische Köln politisch vom Zentrum dominiert und nicht, wie große Gebiete Sachsens und Hessens, von der Deutschsozialen Partei, die offen antisemitisch auftrat. Aber es gab auch in Köln eine antisemitische »Großdeutsche Buchhandlung«, die in ihrem Ladenlokal auf der Komödienstraße mit grellbunten Plakaten und Broschüren warb und ein »judenreines Adreßbuch« herausgab, in dem »deutsche Frauen« ermahnt wurden, nicht bei Juden zu kaufen: »Alles, was ihr beim Juden kauft, ist mühsam von deutschen Händen gemacht. Aber was der Jude daran verdienen will, muß er dem deutschen Arbeiter und Handwerker von seinem gerechten Verdienst entziehen. Die bleiche deutsche Näherin im elenden Dachkämmerchen des Hinterhauses muß es entbehren.«[16]

Im Anhang des Adressbuches waren Gedichte abgedruckt, die den Nachgeborenen schaudern machen, z.B.:

Wann wird einst die Stunde schlagen,

Wo der Deutsche froh darf sagen,

In dem ganzen Vaterland,

Von der Alp zum Nordseestrand,

Von der Weichsel bis zum Rhein

Kann kein Jude mehr gedeih’n!

Im Preußischen Reichstag von 1893 hatte die Deutschsoziale Partei achtzehn Mandate gewonnen, was einer Viertelmillion antisemitischer Wähler entsprach. Und am 22. Dezember 1893, knapp drei Wochen nach Luises Geburt, ging der jüdischen Gemeinde von Köln ein anonymes Schreiben zu, in dem angekündigt wurde, dass am nächsten Sabbat Synagoge und Gläubige in die Luft gesprengt werden sollten, was aber zum Glück nicht geschah.[17]

Falls Luises Eltern darüber gesprochen haben sollten, was man annehmen muss, da beide regelmäßig in die Synagoge gingen, war sie selbst noch nicht fähig, sie zu verstehen. Aber Kinder, und seien sie noch so klein, sind in der Lage, Ängste ihrer Eltern zu spüren und zu übernehmen. Das ist keineswegs Spekulation, sondern eine psychiatrisch gesicherte Erkenntnis. Und so ist auch in Luises 1942 entstandenen Erinnerungen »Nomadengut« öfter von Kindheits-Ängsten als von Kindheits-Freuden die Rede: von der Angst vor Hunden und Vögeln, der Angst vor Kälte, Eis und Schnee, der Angst vor dem Verlust der Mutter – und vor allem: der »Angst vor dem Schutzmann«, der sie in ihrer Fantasie überall beobachtete, bedrohte, verfolgte und schließlich mitnahm[18], einer Angst, die eines Tages bittere Wahrheit werden sollte.

In der Neustadt

Nach Luises Geburt drängte es Jacob Straus hinaus in die Neustadt, wo es mehr Licht, Luft, Hygiene und Anstand gab und sein Kind ein gepflegtes Zuhause haben würde. Die neue Adresse heißt Hohenstaufenring 28, ein Haus nicht weit vom heutigen Zülpicher Platz, in dem außer der Familie Straus noch zwei weitere Kaufleute, ein Dekorationsmaler und der Inhaber einer »Oel Company« wohnen. Die Umgebung ist mittelständisch bis gehoben bürgerlich. Das Adressbuch aus dem Jahr 1894 verzeichnet Ärzte, Architekten, Kolonialwarenhändler, Buchhalter, Professoren, Ingenieure, Rechtsanwälte und sogar den Stadtarchivar Dr. Joseph Hansen, der sich später leidenschaftlich für die Gründung eines Kölner Mädchengymnasiums einsetzen würde.

Mit dem Bau der Neustadt war Anfang der 1880er-Jahre begonnen worden. Nach einem Konzept des Stadtbaumeisters Joseph Stübben wurden die alten, noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden Stadtmauern abgerissen und durch breite Boulevards mit großzügigen Gehsteigen und Alleen, die sogenannten Ringe, ersetzt, an denen prächtige Villen und Bürgerhäuser entstanden, die mit Türmchen, Erkern, Säulen und Statuen aller Art verziert waren. Insgesamt sechs Kilometer weit konnte man über diese Ringe spazieren und dabei immer wieder auf Parkbänken ausruhen, Denkmäler und Springbrunnen bewundern, ein gepflegtes Eis zu sich nehmen und sich fast wie in Paris, Brüssel oder Wien fühlen. Besonders französische Reisende priesen die »wunderbaren Boulevards« mit ihrer »ununterbrochenen Folge reicher und origineller Privathäuser«, ihren »köstlichen Oasen aus Laub und Blumen« und der skurrilen Stilmischung aus »Renaissance, Gotik, Klassizismus und Potsdam«.[19] Sogar eine von Pferden gezogene Straßenbahn, die sogenannte Pädsbahn, gab es hier, die 1901 durch eine »Elektrische« abgelöst wurde.

Hier also war Luises erstes »richtiges« Zuhause, die schöne, heile Welt ihrer »lackierten Kinderstube«, die sie zeitweilig wie ein Gefängnis empfunden haben muss. Da gab es kein Herumstreunen auf Straßen und Hinterhöfen, keine Spielplätze, keine Freundinnen und Freunde, nur gesittete Spaziergänge an der Hand des Kindermädchens oder der Frau Mama. Manchmal wollte sie ausbrechen, schneller voranstürmen, dem langweiligen Betrachten der Schaufensterauslagen entweichen oder sich einer Gruppe von Straßenkindern anschließen, die sich an den Ecken versammelten und Streiche ausheckten. Doch die Mutter hielt sie fest an der Hand. »Lass dich doch nicht so ziehen!« Es war fast, als würde sie zu einem Hund sprechen. Einmal fielen die verhängnisvollen Worte: »Sieh nur, der Schutzmann drüben hat schon ganz bös geguckt!«[20]

Es war der Mutter wahrscheinlich nur so herausgerutscht, weil sie das temperamentvolle Mädchen nicht anders zu zügeln wusste. Aber nun war sie wieder da, diese Angst vor den »Schutzleuten«, die in Köln wirklich besonders gefährlich wirkten, weil sie mit preußischen Pickelhauben auf- und abmarschierten, Säbel und Schusswaffe am Gürtel trugen, Sprache und Mentalität nicht verstanden, da sie meistens aus dem Großraum Berlin stammten. Sie waren dafür bekannt, dass sie beim kleinsten Anlass zuschlugen oder gar schossen, um für Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Zwar gab es sechs hoffnungslos überfüllte städtische Kindergärten und sogar einen jüdischen, der von einem orthodoxen Frauenverein geführt wurde. Aber die blieben den Sprösslingen jener Mütter vorbehalten, die arbeiten »mussten«, um ihr Brot zu verdienen. Davon konnte bei Charlotte Straus nicht die Rede sein. Sie hatte es nicht nötig zu arbeiten, nicht einmal im Haushalt, denn sie gehörte der sogenannten besseren Gesellschaft an. Die Kölner »Bürgerrolle« von 1895 verzeichnet ihren Mann Jacob als Wähler »zweiter Klasse«. Das war keine Abwertung, ganz im Gegenteil. Denn in Köln herrschte das »Dreiklassenwahlrecht«, das nach Steuerleistung abgestuft war. Wählen durften nur männliche Kölner über 24, die ausreichend Steuern zahlten, das waren im Jahr 1895 insgesamt 29700. Davon gehörten ca. 300 der »ersten Klasse« an, 2400 der »zweiten« und 27000 der »dritten«. Drei Viertel aller Kölner durften also gar nicht wählen und waren somit offiziell keine »Bürger«, was für Handwerksgesellen, Tagelöhner, Hausangestellte und die meisten Arbeiter galt. In Arbeitervierteln wie Kalk, Ehrenfeld oder Nippes gab es lange Zeit fast niemanden, der überhaupt wahlberechtigt war. Dieses Ausschlussverfahren führte zu guten Wahlergebnissen für die konservativen Parteien und mittelmäßigen bis schlechten für die liberalen und linken. Erst nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde es geändert und durch freie Wahlen für jedermann, auch für Frauen, ersetzt.[21]

Über den Alltag in der Familie Straus kann man nur spekulieren. Wurde koscher gegessen? Der Sabbat eingehalten? Beging man die jüdischen Feiertage? War das Personal jüdisch? Wie viel Personal gab es überhaupt, und in welchem Verhältnis stand es zu Luise und sie zu ihm?

Die Antwort auf diese Fragen ist so schwierig, weil sie selbst in ihrer Autobiografie »Nomadengut« darüber schweigt. An einer Stelle ist von einem »Mädchen«, einem Kindermädchen, die Rede. An einer anderen davon, dass die Mutter im Winter oft ausging, um »Kommissionen« zu machen, worunter man Einkäufe und Cafébesuche zu verstehen hat.[22] Da Luise selbst weder kochen, putzen noch nähen konnte, als sie die Ehe mit Max Ernst einging, mit einem Wort, eine vollkommen unerfahrene Hausfrau war, muss man annehmen, dass sie nie im Haushalt helfen musste oder »durfte«, da man für jede Handreichung Personal hatte: ein Kindermädchen, eine Köchin, Tagelöhnerinnen für das Flicken und Bügeln, Schneiderinnen, Waschfrauen und Wäschenäherinnen, die ins Haus kamen und die Garderobe der ganzen Familie in Ordnung hielten.

1905 sollen knapp 15 Prozent aller Kölner Haushalte wenigstens ein Dienstmädchen gehabt haben, heißt es in einer soziologischen Studie über diese Zeit. »Weiblicher Müßiggang dokumentierte die ökonomische Potenz des Ehemannes.«[23] Die Aufgabe der Frau bestand darin, das Personal zu kontrollieren und für ein stilvolles Heim zu sorgen. Auch die Kinder waren Nebensache. Ihre Väter sahen sie selten. Zu den Müttern mussten sie in erster Linie »gehorsam« und »artig« sein.

Immerhin wissen wir von Luise, dass ihre Mutter im Sommer mit ihr in den Volksgarten ging und ihr abends schöne alte Geschichten erzählte, manchmal auch aus eigenen Gedichten vorlas. »Aber im Winter«, heißt es in einer Mischung aus Vorwurf und Traurigkeit, »wurden wir nach Tisch … eine Stunde mit dem Mädchen spazieren geschickt, machten später Schulaufgaben und spielten im Kinderzimmer. Die Mutter ging aus, in die Stadt. … Immer war sie zurück, ehe wir zu Bett gingen. Aber immer hatte ich Angst, sie könnte nicht rechtzeitig da sein.«[24]

Luise war damals sechs oder sieben Jahre alt und konnte wohl schon die Uhr lesen. Also schlich sie sich, wenn die Zeit vorrückte, aus dem Kinderzimmer in den Salon und sah aus dem Erkerfenster auf die Straße hinab. Es nützte nichts, sie zurückzurufen. Kein Kindermädchen, kein Spielzeug konnte sie fortlocken. Sie blieb »trübselig und gespannt«, nur auf die Pferdebahn, die an der Ecke hielt, konzentriert. Denn genau dort musste die Mutter aussteigen.

Wenn keine Gäste da waren, blieb der Salon kalt und ungeheizt. Sie sah ihren eigenen Atem, sah, wie er die Fensterscheibe beschlug, sodass das Licht der Straßenlaternen verschwamm und »goldene Kränze« auf das Glas warf. Wenn die Mutter endlich zurückkam, mit den ungelenken, wenig damenhaften Schritten, die typisch für sie waren, fiel Luise ihr nicht um den Hals, sondern tat, als sei gar nichts geschehen. Niemand außer ihr selbst wusste, dass sie so lange gewartet hatte. Aber – so fragt sie sich in »Nomadengut« – geht das nicht vielen so? Vor allem den Frauen? Eigentlich warte eine Frau doch ihr ganzes Leben, auf den Mann, auf die Schwangerschaft, auf die Geburt, auf den Tod? Und manchmal glaube sie, dass »diese schmerzlichen Zeiten der Erwartung … das Beste in einem Leben« seien, weil man nur in ihnen »ganz stark und ohne Ablenkung die Liebe« spüre.[25]

Familienrätsel

Die Beziehung zur Mutter schildert sie als sehr intensiv, während die zum Vater praktisch nicht vorkommt. Er sei ein »braver, wohlhabender Mann« gewesen, nach rheinischer Art temperamentvoll und »lebensfroh«, aber nicht imstande, das Wesen seiner gesellschaftlich deutlich über ihm stehenden Frau zu begreifen.[26] Wahrscheinlich wusste sie nicht besonders viel über ihren Vater, da er fast immer in seinem Kontor oder auf Geschäftsreisen war, viel Zeit im Vorstand der Synagogengemeinde und des Israelitischen Krankenhauses verbrachte und sich in die Kindererziehung nicht weiter einmischte. Sie erzählt auch nichts über seine Zeit in Millingen und scheint keinen Kontakt zu seinen Eltern, Israel und Henriette Straus, gehabt zu haben, obwohl die beiden erst kurz nach der Jahrhundertwende starben, als Luise schon ein zehnjähriges Schulkind war.

Zu ihrer Großmutter mütterlicherseits, Johanna Meyer, die so gern Schiller rezitierte und von ihrer schönen Jugend in Bonn schwärmte, hatte sie dagegen ein gutes Verhältnis. Sie lebte mit ihrem Sohn Carl auf der Kölner Poststr. 18 und betrieb dort die Firma ihres verstorbenen Mannes weiter, die inzwischen mit Perlmutt, Elfenbein, Schildpatt, Hörnern und exotischen Hölzern handelte.

Noch befremdlicher als die weitgehende Ausklammerung des Vaters wirkt die Tatsache, dass sie auch ihre Geschwister nicht weiter erwähnt, Leni, 1895, und Richard, 1899 geboren. Nur wer die Autobiografie sehr genau liest, kann ihr entnehmen, dass Luise überhaupt »Geschwister« hatte. Ihre Namen tauchen nirgendwo auf. Auch nicht ihr Geschlecht oder ihr Alter. »Als Kinder fuhren wir alljährlich mit der Mutter in die Sommerfrische.«[27] Oder: »Die Landstraße, auf der die Mutter mit den Geschwistern ging.«[28] Das ist ungefähr alles. Im Grunde nimmt man Luise als Einzelkind wahr.

Woher diese Kluft, diese Fremdheit, dieses Verschweigen? War sie als »natürliche Eifersucht« schon von Anfang an da oder das Ergebnis schlimmer Erlebnisse, über die noch zu sprechen sein wird?[29]

Rheinischer Philosemitismus?

1898 – Luise war fünf Jahre alt – zog die Familie ein zweites Mal um, in eine noch größere, repräsentativere Wohnung an den Salierring 3. Das Haus, in der Nähe von Eifelstraße und Am Duffesbach, wurde ebenso wie das am Hohenstaufenring im Zweiten Weltkrieg zerstört, sodass es schwer ist, sich ein Bild von den Wohnverhältnissen zu machen. Eines allerdings fällt bei Lektüre der alten Adressbücher auf: Während sie bisher eher in »gemischter« Umgebung gelebt hatten, Wand an Wand mit Juden, Katholiken und Protestanten, waren die Nachbarn am Salierring fast alle jüdisch. Der Ledergroßhändler Leo Simon wohnte im selben Haus. Im Haus Nr. 11 lebte ein bekannter jüdischer Versicherungsgeneralagent, Arthur Koppel, der die »Deutsche Lloyd« und die »Union« vertrat. Sein Sohn Otto wird Luise später sehr nahestehen und von den Eltern als ihr »Verlobter« gehandelt werden, bis die Liebe zu Max Ernst diese Verbindung durchkreuzt. In »Nomadengut« heißt er nicht »Otto Koppel«, sondern »Otto Keller«, was etwas poetischer und romantischer klingt.

Dann wohnten in unmittelbarer Nachbarschaft noch der Arzt und Theaterdramaturg Dr. Sascha Simchowitz, der Weinhändler Fränkel, der Ölhändler Rosenheim, der Margarine-Grossist Salomon und die Witwe Cahn, die eine Kinder-»Bewahrschule« betrieb. Simchowitz, der Essays für wichtige belletristische Zeitschriften schrieb, war Experte für russisch-jüdische Literatur. Es ist wahrscheinlich, dass in diesem Kreis hin und wieder Jiddisch gesprochen wurde, weshalb in der Korrespondenz der erwachsenen Luise manchmal jiddische Wörter auftauchen, die sie jedoch nur gegenüber sehr vertrauten jüdischen Briefpartnern benutzt.[30]

Warum dieser Umzug der Eltern Straus? Warum dieser Wechsel aus einem bürgerlich gemischten in ein nahezu rein jüdisches Milieu? War eine neu erwachte Frömmigkeit der Grund? Eine bewusste Abgrenzung gegen nichtjüdische Nachbarn?

Sicher nicht, obwohl Jacob Straus gläubiger Jude war und in Greven’s Adreßbuch von 1900 als »stellvertretender Gemeindevertreter« der Synagogengemeinde aufgeführt ist. Es bestand jedoch offenbar nie die Absicht, Luise auf die jüdische Schule in der Schildergasse zu schicken. Als sie im Frühjahr 1900 eingeschult wurde, ging sie auf die Städtische Mittlere Mädchenschule I am Rothgerberbach, die von katholischen, evangelischen und jüdischen Schülerinnen besucht wurde.

Der Grund für das Bedürfnis, das Umfeld zu wechseln und künftig »mehr unter sich« zu sein, scheint in dem stetig wachsenden Antisemitismus gelegen zu haben, der seit der Reichsgründung von 1871 spürbar wurde. Noch im April 1895 hatte ein bekannter Kölner Wirt, der sein Lokal ganz in der Nähe der Strausens hatte, an einen jüdischen Gast geschrieben: »Da meine Wirtschaft größtenteils aus Antisemiten besteht und dieselben in ihrer Unterhaltung nicht gerne gestört sind, so ersuche ich Sie höflichst, mein Lokal zu meiden.«[31]

Das ist ein zufällig dokumentierter Fall. Sicher nicht der einzige. So schreibt das zionistische Magazin Die Welt über die Kölner Stadtratswahlen von 1896, die Presse habe ein Bild »korrumpierten politischen Lebens« gezeigt. Da die Juden den größten Teil der Wahlberechtigten »zweiter Klasse« ausmachten, hätten beide große Parteien, das Zentrum und die Nationalliberalen, leidenschaftlich um sie gekämpft. Der sich als liberal verstehende Kölner Stadt-Anzeiger warnte sie nachdrücklich vor dem Zentrum, weil dessen Presse durch und durch antisemitisch sei. Die zentrumsnahe Kölnische Volkszeitung schrieb dagegen: »Die katholische Bürgerschaft Kölns wird mit Spannung das Verhalten der israelitischen Wähler verfolgen. Nun wollen wir abwarten, ob der Dank unserer israelitischen Mitbürger darin besteht, daß sie … eine feindselige Stellung gegen die katholische Bevölkerung einzunehmen gewillt sind.«

Das kam einer eindeutigen Warnung, ja einer Drohung gleich, wie man sie sich in Deutschland nur gegenüber Juden erlauben dürfe, schrieb Die Welt. Der Kölner Jude sei wahrhaft in keiner glücklichen Lage. »Er ist ein Feind der katholischen Bevölkerung, wenn er liberal wählt, er ist ein Reaktionär und ein schlechter Patriot, wenn er ultramontan wählt. Soll er also gar nicht wählen? Dann ist er ein schlechter Bürger, der seine politischen Rechte nicht wahrnimmt und daher gar keine verdient. Der Jude mag machen, was er will, er macht es nicht recht. … So also schaut es mit dem vielgepriesenen Philosemitismus am Rhein aus!«[32]

Der berühmte Börsenkrach von 1873, an dem viele »den Juden« die Schuld gaben; die zunehmende Einwanderung von Juden aus Russland, Polen, Rumänien und Westpreußen, die sich, in ihrer Heimat in blutigen Pogromen verfolgt, in Deutschland als kleine Handwerker und Händler durchschlugen; das vermehrte Erscheinen Orthodoxer im Kölner Straßenbild, die hohe Arbeitslosigkeit unter den »Christen« und die immensen städtischen Ausgaben für »Armenpflege« schürten den Hass auf die jüdische Oberschicht. 1896 hatte, so berichtete das Kölner Tageblatt, die städtische Armenfürsorge knapp 2000 Waisenkinder zu versorgen, sei es wegen Tod, Haft, Krankheit, Flucht oder Verwahrlosung der Eltern. Von diesen 2000 Kindern seien gerade einmal neun »israelitisch« gewesen.[33] Was wohl nichts anderes heißen sollte, als dass es jüdischen Kindern besser gehe als christlichen, weil sie bis auf neun Ausnahmen im Luxus aufwüchsen, während die christlichen Hunger und Not litten? Es wurde nicht erwähnt, dass die Juden die meisten Steuern in Köln zahlten und »städtische Armenfürsorge« überhaupt erst möglich machten. Es wurde auch verschwiegen, dass die jüdische Bankierswitwe Charlotte von Oppenheim 1880 ein Kinderhospital gestiftet hatte, das für die freie Versorgung bedürftiger Kinder jeder Konfession zuständig war.

Wie die Pilze schossen jetzt antisemitische Vereinigungen aus dem Boden, an der Spitze die Deutschsoziale Partei, die im »Antisemitischen Jahrbuch« von 1898 forderte, die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden aufzuheben und sie erneut unter »Fremdenrecht« zu stellen, ihnen den Zugang zum Staatsdienst und den meisten akademischen Berufen zu verwehren, das Wahlrecht und sämtliche Ehrenämter zu entziehen, die Einwanderung aus dem Osten zu stoppen und die Macht des »jüdischen Kapitals« zurückzudrängen. Die Juden seien der »Pfahl« im germanischen Fleische. Sie müssten »auf allen Gebieten des Lebens bekämpft« werden, damit ihre »bösen Triebe« das deutsche Volk nicht »zerfressen« würden.[34]

Dem Zionismus, der Gegenbewegung zum Antisemitismus, die nicht nur in Wien, sondern auch in Köln breiten Boden fand, schlossen sich die Strausens nicht an, da er nicht mit den Auffassungen der jüdischen Gemeinde konform ging. Der Kölner Wortführer der Zionisten, Rechtsanwalt Max Isidor Bodenheimer, forderte nicht nur einen autonomen Judenstaat, möglichst in Palästina, sondern auch aktive Kritik an der preußischen Obrigkeit, mehr Solidarität mit den Glaubensbrüdern aus Osteuropa und den Kampf um Gleichberechtigung und Emanzipation, der noch längst nicht abgeschlossen sei. Das ging den Vertretern der Kölner Synagogengemeinde zu weit. Sie sahen darin einen »Verrat am Vaterland« und die »Phantasie weltfremder Literaten«.[35] Sie selbst empfanden sich als treue preußische Patrioten und waren überzeugt, dass der Kaiser und besonders Bismarck – seines Zeichens Ehrenbürger von Köln – alles tun würden, um sie gegen den Antisemitismus einiger Vandalen zu schützen.

Trotzdem muss auch den Strausens klar gewesen sein: Die Zeiten hatten sich geändert. Man konnte nicht mehr so weiterleben wie früher. Das Streben nach friedlicher Koexistenz mit den katholischen Kölnern war, wenn nicht gescheitert, so doch infrage gestellt. Man musste die Firma, die Familie, vor allem die Kinder schützen, Luise, Leni und Richard, die alle noch klein waren. Darum kapselte man sich ab. Zog sich zurück aus dem volkstümlich-kölschen Milieu in rein jüdische Kreise, deren Mitglieder fast durchweg zu den wohlhabenden Wahlberechtigten »zweiter Klasse« gehörten.

Das Schulkind

Die Städtische Mittlere Mädchenschule I am Rothgerberbach Nr. 15, die Luise seit Ostern 1900 besuchte, war kein Gefängnis, keine Zuchtanstalt alten Stils mehr, sondern ein hochmoderner Gebäudekomplex mit großem Spielhof, hellen Klassenräumen, einer Turnhalle, die auch als Aula diente, Fluren und Treppen mit freundlichem Mosaikbelag, neuen Möbeln und sogar einer Ventilations-Luftheizung. Der Direktor, Herr Hoymann, war ein Vorzeigepädagoge, der einen Doktor- und Professorentitel trug. Es war selbstverständlich, dass er Schülerinnen aller Konfessionen zuließ und den Gemeinde-Rabbiner Dr. Ludwig Rosenthal für den israelitischen Religionsunterricht einstellte.[36]

In den meisten der kleineren, konfessionellen »Volksschulen« wurde zu dieser Zeit noch geprügelt und diszipliniert. Davon war man hier weit entfernt. Zwar galt in Preußen immer noch das »Züchtigungsrecht« für Lehrer. Doch es wurde gerade in Köln mehr und mehr infrage gestellt, besonders von liberalen Journalisten und Pädagogen. »Misshandlungen maßvoller Art«: Ja, meinte die Rheinische Zeitung. Aber bitte nur mit dem Stöckchen oder der Rute. Nicht mit dem Lineal. Kein Schlagen mit Büchern, keine Hiebe ins Gesicht, kein Zerren an Haaren und Ohren, kein gewaltsames Schütteln.[37] Das mag von heutigen Vorstellungen weit entfernt sein, und trotzdem ging diese Einstellung vielen Zentrumsblättern deutlich zu weit und ließ sie schlimme Konsequenzen für die Moral der Schüler befürchten.

Rund 380 Schülerinnen gingen im Gründungsjahr 1893 auf die Mittelschule am Rothgerberbach. Im Laufe der Zeit wurden es immer mehr, sodass die Klassenanzahl von 18 auf 26 erweitert werden musste.

Luise ging gern zur Schule. Und sie ging – auch wenn es ihr schwerfiel – allein, weder von Mutter noch Kindermädchen begleitet. Zwar hatte sie immer noch Angst vor den Schutzleuten, die steif und misstrauisch an den Ecken standen und ein böses Gesicht machten. Doch ihre »Angst, als Mutterkind ausgelacht zu werden, war … größer als die Angst vor dem Schutzmann. In jenem Augenblick wenigstens.«[38]

Freundinnen gab es um diese Zeit kaum, schon gar nicht die berühmte »beste Freundin«, die fast wie ein Zwilling ist, der man alles erzählt, die einem nähersteht als die eigene Schwester. Sie scheint ein sehr einsames Kind gewesen zu sein, die kleine Luise, »einsam« vielleicht nicht im Sinne von »unglücklich«, sondern von »einzelgängerisch«, »autonom«. – »So blieb ich zum Beispiel bei den gemeinsamen Spaziergängen absichtlich zurück, um den Wald in seiner Stille für mich allein zu haben«, schreibt sie in »Nomadengut«. »Oder ich kletterte im Dickicht herum, weil ich es langweilig fand, dem wohlgepflegten Weg zu folgen. Überhaupt ergriff ich jede Gelegenheit, mich seitwärts in die Büsche zu schlagen.«[39]

Es gibt keine Kinderbilder von ihr. Jedenfalls ließen sich bisher keine finden. Ihr Sohn Jimmy druckt in seiner Autobiografie »Nicht gerade ein Stilleben« nichts dergleichen ab. Und sein eigener Nachlass, der sich in Amerika befindet, ist zurzeit größtenteils unzugänglich.[40] So ist man auf Fantasien und versteckte Hinweise angewiesen. Etwa auf eine Stelle in Luises autobiografisch geprägtem Roman »Männer im Hintergrund«, in der es über ein Kinderfoto der Heldin Käthe heißt: »Da war Käthe als ganz kleines Mädchen im weißen Stickereikleid, ein bißchen selbstbewußt zurückgelehnt und mit einem aufmerksamen Ausdruck in den großen grauen Augen, die beinah schon die Augen der großen … Käthe waren.«[41]

So ähnlich muss man sich wohl auch Luise als Schulkind vorstellen: eine kleine Erwachsene, eine Miniaturausgabe der späteren »Lou«, ein weiß gekleidetes Mädchen, das wach und ein bisschen traurig und misstrauisch in die Welt sah.

Wenn sie nach Hause kam und gegessen hatte, erledigte sie mit Begeisterung ihre Schulaufgaben, zum großen Erstaunen von Mutter und Personal. Sogar die Rechenaufgaben machte sie gern, obwohl sie sie nicht immer ganz begriff und durch Tintenkleckse, schlechte Schrift oder ein ausgerutschtes Lineal zu verderben pflegte.

In »Nomadengut« lässt sie bisweilen durchklingen, dass die Mutter sich damals schwer mit ihr tat. Anstatt sich über ihren Fleiß und ihren Ehrgeiz zu freuen, schüttelte sie den Kopf über so viel »Unweiblichkeit«. Sie werde noch, pflegte sie zu spotten, den Termin ihrer eigenen Hochzeit verpassen, weil sie »Schulaufgaben« machen müsse.[42] Das klingt nicht nett und besagt im Grunde nichts anderes, als dass sie zu klug für ein »richtiges« Mädchen sei und Gefahr laufe, ein sogenannter Blaustrumpf zu werden.[43]

Höhere Frauenbildung

Es war eine Zeit, in der viel über »höhere Frauenbildung« diskutiert wurde und in Köln die Gründung eines Mädchengymnasiums zur Debatte stand, das auch Frauen den Besuch der Universität ermöglichen sollte. Eine der örtlichen Pionierinnen war die 1848 geborene Mathilde von Mevissen, Tochter eines bedeutenden Unternehmers, die sich selbst als »Revolutionskind« ansah. Sie war nur von Privatlehrern und Gouvernanten erzogen worden, hatte genau wie Charlotte Straus und deren Mutter Johanna an Künsten und Wissenschaften nur »genippt«. – »In jeglichem Wissen bin ich Homöopath, habe stets nur die allerkleinsten Dosen genommen«, sagte sie einmal.[44] Für Frauen, die später einmal heiraten würden, war das selbstverständlich. Doch was war mit den Ledigen, mit den Witwen, mit denen, die sich vielleicht gar nichts aus Männern machten?

Ausgerechnet in einem Mann, dem Stadtarchivar Joseph Hansen, gewann Mathilde von Mevissen einen eloquenten Mitstreiter. Er machte Eingaben beim preußischen Kultusminister, hielt flammende Reden, argumentierte mit Zahlen und Fakten: Es gebe in Deutschland eine Million mehr Frauen als Männer und ca. drei Millionen lediger Frauen im Alter zwischen zwanzig und fünfzig! Sollten sie sich, nur weil sie nichts gelernt hätten, prostituieren, grobe Hilfsarbeiten verrichten oder gar der »Armenfürsorge« zur Last fallen? Wann würde der Staat endlich aufhören, sich in frommen Sprüchen über die »Bestimmung des Weibes« zu ergehen? Wann würde der Staat endlich aufwachen?[45]

Doch im Kultusministerium gab es heftige Widerstände. »Der deutschen Familie« solle »die eigenartige Stellung der Frau« unbedingt erhalten bleiben, erklärte Minister Konrad Studt vor dem preußischen Abgeordnetenhaus. Durch diese »dem deutschen Wesen gar nicht entsprechende Agitation« werde er sich nicht verleiten lassen, den weiblichen »Zugang zu männlichen Berufsarten« zu fördern.[46] Mädchen seien nun einmal körperlich schwächer als Jungen. Ihnen den Besuch des Gymnasiums zu erlauben, hieße, sich an ihnen zu versündigen und sie in Bleichsucht, Blutarmut, Nervosität, vielleicht sogar Kriminalität zu treiben, da ihr Scheitern auf dem akademischen Weg vorhersehbar sei.[47]

»Diese dem deutschen Wesen gar nicht entsprechende Agitation«: Das hieß im Klartext, dass er das Ganze für eine jüdische Idee hielt, obwohl weder Mevissen noch Hansen Juden waren. Doch dem »Verein Mädchengymnasium«, den die beiden gegründet hatten, gehörten viele Kölner Jüdinnen an, Rosa Bodenheimer, Maja Aschaffenburg, Else Falk oder Margarete Tietz, Frauen von Rechtsanwälten, Ärzten, Stadträten und Kaufhausgründern, die sich in der jüdischen Wohlfahrt engagierten und zum Teil sogar für das weibliche Wahlrecht einsetzten, was schon genügte, um sie dem Minister suspekt zu machen. In einer persönlichen Unterredung erklärte er dem Stadtarchivar, er befürchte, dass solche Schulen hauptsächlich von Jüdinnen besucht werden könnten, worauf Hansen in rheinischer Gewitztheit sagte, er werde einem »Übermaß an jüdischen Schülerinnen schon zu begegnen wissen«.[48]

Auf dem Gymnasium

Drei Jahre blieb Luise auf der Städtischen Mittleren Mädchenschule. Dann wechselte sie auf die Städtische Höhere Mädchenschule II, die unserer heutigen Realschule entspricht, und 1906 – sie war dreizehn – auf die Städtische Studienanstalt gymnasialer Richtung, wo sie im März 1912 ihr Abitur machte.

Diese Städtische Studienanstalt war das Ergebnis langjähriger Kämpfe des »Kölner Vereins Mädchengymnasium«, der, 1899 gegründet, schließlich doch gegen die preußische Bürokratie gesiegt hatte. Zu Ostern 1903 fand die Eröffnung statt, in einem schönen Haus am Apostelnkloster Nr. 5, das Mathilde von Mevissen persönlich gemietet hatte. Zunächst wurden neunzehn Schülerinnen aufgenommen, deren Eltern hauptsächlich Kaufleute und Akademiker waren.

Die meisten dieser Schülerinnen waren Jüdinnen oder Protestantinnen. Katholischen Eltern war die Schule suspekt. Das Schulgeld war relativ hoch und im Voraus zu entrichten, 140 bis 180 Reichsmark pro Halbjahr. Damit erledigte sich die Befürchtung des Kultusministers, diese Schule könne auch Töchter des »Proletariats« anziehen, von allein.[49]

Unterrichtet wurde nach dem Lehrplan des Frankfurter Goethe-Gymnasiums, einem sogenannten Reformlehrplan mit Französisch als erster Fremdsprache und Lateinisch und Griechisch als zweiter und dritter. Englischunterricht gab es nicht bzw. nur fakultativ. Gesamtziel war eine klassische humanistische Ausbildung, die der der meisten »Knabengymnasien« entsprach.

Eigentlich sollten nur Frauen an dieser Schule unterrichten. Doch es war schwer, geeignete Kräfte zu finden, da es jungen Mädchen bisher nur in Baden, Bayern, Württemberg, Hessen und Berlin erlaubt war, Abitur zu machen und zu studieren. Alle Kandidatinnen, die nicht aus Preußen kamen, unterlagen einem anderen Schul- und Hochschulgesetz und brauchten eine Sondergenehmigung. Mit der Zeit wurden aber auch diese Widerstände überwunden, und es kam ein hoch qualifiziertes Kollegium zusammen, dessen Mitglieder zum Teil von Adel und promoviert waren: Frau Dr. Heinen, Frau Dr. Petzold, Frau Dr. Christiane von Wedel, Frau Anna Maria von Liliencron und viele mehr.[50]

Für Luise muss die Begegnung mit ihnen wie eine Offenbarung gewesen sein, denn da waren sie endlich, die emanzipierten, gut ausgebildeten, zum Teil noch sehr jungen Frauen, die sie zu Hause so schmerzlich vermisste. Christiane von Wedel, 1881 geboren, also nur zwölf Jahre älter als sie, war Tochter eines früh verstorbenen Arztes aus Berlin. Ihre Mutter hatte sie allein großgezogen und dafür gesorgt, dass sie die Gymnasialklassen der Feministin Helene Lange besuchen und ein staatlich anerkanntes Abitur machen konnte. Mit einer Sondergenehmigung hatte sie elf Semester klassische Philologie, Theologie und Archäologie studiert und 1905 sogar promoviert – auf Lateinisch. Auch die anderen Frauen waren ähnlich gut qualifiziert. Viele von ihnen gingen später in die Forschung und schrieben wissenschaftliche Bücher.

Die Leitung der Schule lag allerdings lange in männlicher Hand. Zu Luises Zeit war Prof. Johannes Kreutzer Direktor, ein typischer Oberlehrer mit »Maikäferanzug« und »zu spitzen gelben Schuhen«, über den die Mädchen heimlich lachten. In der Oberprima unterrichtete er Luise in Deutsch. Eine unangenehme Erfahrung. Er gab ihr immer wieder »mit spöttischer Überlegenheit« zu verstehen, dass er ihre Aufsätze zu oberflächlich und zu feuilletonistisch finde: »Das mag für eine Zeitung gut genug sein, ich verlange mehr!«

Später – sie war längst eine bekannte Journalistin – traf sie ihn einmal auf einer Kunstausstellung. Er sagte ihr, dass er sehr gern ihre Artikel in der Kölnischen Zeitung lese und sich an ihren wohlverdienten Erfolgen freue, die er seinem guten Unterricht zuschrieb. Luise reagierte schlagfertig und sarkastisch: Das müsste doch gerade für ihn eine Bestätigung sein, weil er ihr gesagt habe, ihre Aufsätze würden höchstens »für eine Zeitung« ausreichen, und er habe recht behalten![51] Sie sei »nur« Journalistin geworden.

Der Unterricht in den alten Sprachen war besonders gut, was Luise im französischen Exil dazu befähigen sollte, Nachhilfeunterricht in Latein und Griechisch zu geben. Christiane von Wedel, eine der beliebtesten Lehrerinnen der Schule, berichtet dem Ministerium über ihre Tätigkeit: »Acht Stunden Latein in der vierten Klasse, sechs Stunden Latein in der dritten Klasse, zwei Stunden ›Antigone‹ und ›Phaedon‹ in der ersten Klasse. … Ich fand bei den Schülerinnen mehr Liebe für die ›Odyssee‹ als für die ›Ilias‹. Das reine Menschentum, wie es sich in dem Wiedererkennen von Odysseus und Penelope zeigt, zog sie an. Auch für die verschiedenen Vorstellungen des Unsterblichkeitsglaubens in der ›Nekyia‹ zeigten sie reges Interesse.«

Weniger erfreulich scheint der Deutschunterricht gewesen zu sein, und das nicht nur wegen der Kritteleien von Professor Kreutzer. Auf dem Lehrplan standen Schiller, Goethe, Kleist, Heinrich Riehl und Theodor Storm. Kein Gustav Freytag, Arthur Schnitzler, Hermann Hesse oder Arnold Zweig. Keine »Ausländer« wie Oscar Wilde oder August Strindberg, deren Werke zu dieser Zeit sogar am Kölner Stadttheater aufgeführt wurden. Nichts aus dem Umkreis der Psychoanalyse. Nichts Politisches oder Sozialkritisches. Eine Auswahl, die allerdings nicht nur für Mädchengymnasien typisch war. Denn: Dass »deutsche Art und deutsches Wesen überall in den Vordergrund« zu treten hätten, war für das Kultusministerium in Berlin oberstes Gebot.[52]

Luise hat sich mehrmals darüber beschwert, dass man ihr immer nur das zum Lesen gab, was man für schicklich und sittlich hielt. »Was ahnte denn ein junges, behütetes Mädchen in jenen Tagen von der Liebe, von den körperlichen und seelischen Beziehungen zweier Menschen?«, schreibt sie in einer unveröffentlichten Erzählung. »Die gab es in den Romanen; und die gewissenhafte Auswahl der Literaturlehrerin sorgte schon dafür, daß allzu überzeugende Beispiele nicht dargeboten wurden.«[53]

Dass man im Unterricht »Selbstbeherrschung«, »Rücksichtnahme«, »Anstand«, »Gehorsam« und »Ehrerbietung« zeigte, war selbstverständlich. Doch auch in der Freizeit durften die Mädchen nicht etwa tun, was sie wollten. Sie standen Tag und Nacht »unter der Schulzucht«, durften »Restaurants, Conditoreien usw.« nicht ohne Aufsicht besuchen und »ohne die vorgängige Erlaubnis des Ordinarius«, also des Klassenlehrers, weder ins Theater noch ins Konzert gehen, geschweige denn auf Vorträge oder öffentliche Bälle, außer in Begleitung von Autoritätspersonen oder der Eltern.

Luise fühlte sich trotzdem wohl auf diesem Gymnasium. Denn erstens fand sie immer wieder Mittel und Wege, dennoch zu Tanzvergnügungen aller Art zu gehen, und zweitens war sie ganz zufrieden mit ihren griechischen und lateinischen Klassikern und ihrem Französischunterricht bei Herrn Le Bourgeois, einem »Licencié ès lettres«, der seine Sache offenbar so gut machte, dass sie sich im Exil problemlos verständigen konnte und die Sprache bald völlig akzentfrei sprach. Es waren gute Jahre für sie. Eine freundliche, intellektuell erfüllte Zeit. »Ich weiß seltsamerweise … noch alles, was ich im Augenblick des Abiturientenexamens gewusst habe«, schreibt sie 1942. »Was ich … hinterher noch dazugelernt habe, erwarb ich weniger auf der Universität als im Leben.«[54]

Als sie die Schule 1912 verließ, waren aus den ursprünglich neunzehn Schülerinnen 425 geworden. Trotz aller Widerstände der Zentrumspartei, die das Institut für »antikatholisch« und »jüdisch« hielt, war das Gymnasium 1909 in städtische Hand übergegangen. Damit machte Luise ein ganz normales Abitur, das sie zum Studium an jeder deutschen Universität berechtigte.

Am Königsplatz

1907 zog die Familie an den Königsplatz, heute Rathenauplatz, gleich gegenüber der neuen Synagoge an der Roonstraße. Das Viertel, heute durch alte Bäume und prächtige Gründerzeithäuser geprägt, die größtenteils noch gut erhalten sind, war damals ein Neubaugebiet, das erst seit 1881 zur Stadt Köln gehörte. Namensgeber war Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der sich stark für den Dombau engagiert hatte. Da sich wohlhabendes Bürgertum rund um den Platz niederließ, legte man Wert auf anspruchsvolle Gestaltung: eine Platanenallee, die das Areal umschloss, eine von Sträuchern umgebene Rasenpartie, insgesamt mehr als zweihundert Bäume, blühende Sträucher, besonders Flieder, viele Bänke, ein großer Spielplatz, kleine Trinkhallen.[55] Die Strausens bewohnten auf der ersten Etage des Hauses Nr. 9 eine riesige, hochherrschaftliche Wohnung, die für Kinder und Personal reichlich Platz bot: neun Zimmer, zwei Badezimmer und ein endloser Korridor, der sogenannte Kölner Flur.[56] In ihrer hübschen, weiß lackierten Jungmädchenstube fand Luise Ruhe und Zeit zum Lernen.

Ging sie oft in die prachtvolle Synagoge, die im März 1899 eingeweiht worden war und Platz für 800 Männer und 600 Frauen bot? Wahrscheinlich nicht. Oder nur an den hohen Feiertagen, wenn ihr gläubiger Vater darauf bestand. Sie selbst war religiös relativ indifferent, auf jeden Fall keine praktizierende Jüdin, ging mit Sohn Jimmy später in die Synagoge und in den Dom oder die vielen romanischen Kirchen. Wann immer sie im Exil von ihrem »Köln« und ihrem »Heimweh nach Köln« spricht: Die Synagoge am Königsplatz wird nie erwähnt, nur der Rhein, die Brücken, das Alte Rathaus, der Dom und die romanischen Kirchen.

Nur ein paar Schritte von Luises neuer Heimat am Königsplatz entfernt war 1902 das neue Stadttheater am Habsburgerring eröffnet worden, ein gewaltiger Neobarock-Bau mit Balkonen und Kuppelgewölben, der mit modernster Technik ausgestattet war. Hier konnte man Offenbachs »Hoffmanns Erzählungen« sehen, die deutsche Uraufführung von Strindbergs »Totentanz« oder »Den idealen Gatten« von Oscar Wilde. Während männliche jüdische Zeitzeugen wie vor allem Arthur Joseph, Sohn einer Schuhhaus-Dynastie auf der Schildergasse, ausführlich über ihre Theatererlebnisse berichten, spielt das Theater in Luises Jugenderinnerungen keine Rolle. Man kann nur annehmen, dass ihre Eltern sich nicht dafür interessierten, es vielleicht sogar unsittlich fanden, ins Theater zu gehen. Hatte nicht schon die Großmutter Schauspielerin werden wollen und aus Sitte und Anstand darauf verzichten müssen?

Auch die vielen Museumsneugründungen jener Zeit – 1900 Kunstgewerbemuseum, 1906 Völkerkundemuseum, 1910 Schnütgen-Museum, 1911 Museum für Ostasiatische Kunst – werden in »Nomadengut« nicht erwähnt, ebenso wenig wie die berühmte Sonderbund-Ausstellung, die im Mai 1912 in 25 Sälen »der Ausstellungshalle der Stadt Coeln am Aachener Tor« Leihgaben aus dem In- und Ausland zeigte, darunter Picasso, Kokoschka, Heckel, Kirchner, Klee, August Macke und Franz Marc. War Luises Interesse für bildende Kunst damals noch nicht erwacht? Oder hielten die Eltern diese Werke für Produkte von Sexualverbrechern und Psychopathen?

Durchaus möglich. Denn Sinn und Zweck der Sonderbund-Ausstellung wurden damals in Köln heftigst diskutiert. So wehrte sich der Kölner Stadt-Anzeiger dagegen, eine Kunst zu fördern, »die mehr in die Sammlung eines Nerven- oder Irrenarztes« gehöre als in eine öffentliche Ausstellung. Dafür sei der Ruf Kölns als Kunststadt doch zu schade.[57] Und der Kölner Korrespondent des Berliner Tageblatts, Heinrich Lee, der als Mitglied der Synagogengemeinde mit den Strausens gut bekannt war, schrieb eine Kritik, in der es hieß: »So wurde uns ein Bild von Picasso gezeigt, der, wie ich erfuhr, ebenfalls ein großer Künstler ist. Ich schwöre, … daß ich auf diesem Bild nicht anderes sah als lauter viereckige Flecke – weiß, grau und schwarz. Wie uns gesagt wurde, nennt man die Maler, welche so malen … Kubisten. ›Entschuldigen Sie eine triviale Frage‹, wagte ich … unseren Führer anzureden. ›Was stellt das Bild vor?‹ … ›Es ist eine Dame, die auf einem Sofa Gitarre spielt‹, erwiderte der Führer.[58] ›Bitte zeigen Sie mir die Dame, zeigen Sie mir die Gitarre, zeigen