7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

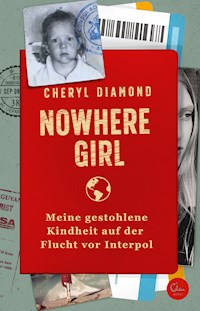

- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im Alter von neun Jahren hat Cheryl Diamond in mehr als einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten unter sechs angenommenen Identitäten gelebt. Sie weiß, wie man ein Dokument fälscht, wie man einem Verhör standhält und vor allem, wie man verschwindet. Für die junge Cheryl fühlt sich das Leben wie ein einziges großes Abenteuer an, ob sie in einem klapprigen Auto den Himalaya hinunterrast oder sich unter die Yakuza mischt. Solange sie mit Vater, Mutter und den zwei Geschwistern unterwegs ist, wähnt sie sich in Sicherheit. Was Cheryl noch nicht weiß: Sie wurde in eine Familie von Gesetzlosen hineingeboren, die vor der Interpol auf der Flucht ist – eine Familie mit Geheimnissen, die schließlich alle einholen werden. Als Teenagerin steckt Cheryl Diamond bereits in einem tiefen Netz aus Lügen, und ihre Familie beginnt zu zerfallen. Ihr wird klar, dass die größte Gefahr von jenen Menschen ausgeht, denen sie am meisten vertraut. Und nach so vielen verbrannten Identitäten kann sie selbst keinen Beweis mehr für ihre eigentliche Herkunft vorlegen. Eine wahre Geschichte – ein unglaubliches Schicksal.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 520

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Dieses Buch ist allen Außenseitern gewidmet.

INHALT

PROLOG | Kaschmir, Indien, 4 Jahre alt

TEIL EINS 1990–2001

1 | Die Verfolgungsjagd

2 | Amritsar, Indien, 4 Jahre alt

3 | Sydney, Australien, 5 Jahre alt

4 | Kapstadt, Südafrika, 5 Jahre alt

5 | Vancouver, Kanada, 6 Jahre alt

6 | Vancouver, 7 Jahre alt

7 | British Columbia, 7 Jahre alt

8 | Vancouver, 8 Jahre alt

9 | Deutschland, 8 Jahre alt

10 | Heidelberg, 9 Jahre alt

11 | Frankfurt, Flughafen, 9 Jahre alt

12 | Heidelberg, 9 Jahre alt

13 | Rumänien und Kairo, 10 Jahre alt

14 | Wien, 10 Jahre alt

15 | Zypern, 10 Jahre alt

16 | Tel Aviv, Israel, 11 Jahre alt

17 | Tel Aviv, 11 Jahre alt

18 | Tel Aviv, 11 Jahre alt

19 | Virginia, USA, 12 Jahre alt

20 | Virginia, 12 Jahre alt

21 | Virginia, 13 Jahre alt

22 | Virginia, 13 Jahre alt

23 | Virginia, 13 Jahre alt

24 | Virginia, 13 Jahre alt

25 | Virginia, 13 Jahre alt

26 | Virginia, 14 Jahre alt

27 | Virginia, 15 Jahre alt

28 | North Carolina, 15 Jahre alt

TEIL ZWEI 1979–1985

29 | Luxemburg, Herbst 1979

30 | Panama-Stadt um drei Uhr nachts, 1985

TEIL DREI 2001–2010

31 | North Carolina, 15 Jahre alt

32 | New York City, 16 Jahre alt

33 | New York City, 17 Jahre alt

34 | New York City, 21 Jahre alt

35 | New York City, 22 Jahre alt

36 | New York City, 22 Jahre alt

37 | Florida, 23 Jahre alt

38 | Florida, 24 Jahre alt

39 | Florida, 24 Jahre alt

TEIL VIER 2011–2016

40 | Unterwegs/Luxemburg, 24 Jahre alt

41 | Luxemburg, 24 Jahre alt

42 | Berlin, 25 Jahre alt

43 | Weihnachten im Krankenhaus in Lauchhammer, 26 Jahre alt

44 | Toskana, 27 Jahre alt

45 | Luxemburg, 27 Jahre alt

46 | Rom, 27 Jahre alt

47 | Luxemburg, 28 Jahre alt

EPILOG | Rom, 30 Jahre alt

Danksagung

PROLOG | Kaschmir, Indien, 4 Jahre alt

Mein erstes Nahtoderlebnis habe ich mit vier Jahren. Mein Dad sitzt am Lenkrad, als plötzlich die Bremsen versagen und wir den Himalaja hinunterstürzen.

Ich sitze entspannt auf der Rückbank, hoch über den Wolken, und betrachte die glänzenden Knöpfe meiner hellroten Latzhose. Latzhosen werden völlig unterschätzt, wie ich finde. Je nachdem wie man gerade drauf ist, braucht man nicht mal ein T-Shirt drunter. Man zieht sie einfach hoch, hakt die Träger ein, und schon kanns losgehen.

Als ich einen Blick nach draußen werfe, bemerke ich, dass die Landschaft in enormem Tempo vorbeirast. Links von mir sitzt meine Schwester Chiara mit offenem Mund, hinter ihr sind die steilen, dunklen und Furcht einflößenden Felshänge zu sehen. Rechts von mir, hinter meinem Bruder Frank, der den Kiefer zusammenpresst, ist, wo die schmale Straße jäh ins Nichts abfällt, nur weiter blauer Himmel.

Vor uns sitzen unsere Erzeuger.

Ich lehne mich vor, um an ihrem Gesichtsausdruck abzulesen, wie beunruhigt ich sein sollte. Mom hat zur Abwechslung den Gurt angelegt, und an Dads gebräunten Händen am Lenkrad treten die Knöchel weiß hervor. Ein altes Auto kommt uns entgegen und hupt, als Dad dicht am Abgrund entlangkurvt und in letzter Sekunde einen Zusammenstoß verhindert.

Vor uns taucht eine unübersichtliche Kurve auf. Ich höre, wie Dad auf die Bremsen steigt und ein beunruhigendes Quietschen unter dem Fahrgestell unseres Autos ertönt. Im nächsten Moment werde ich seitlich auf Chiara geschleudert, die mich fest in ihren Schoß drückt, während Frank meine wild um sich tretenden Beine packt und meinen Knöchel zu fassen bekommt. Einen Moment lang greifen die Reifen wieder, und wir werden langsamer. Ich spüre, wie sich Chiaras Muskeln entspannen, da schießt der Wagen plötzlich nach vorn, die Bremsen versagen, und wir rasen bergabwärts und bekommen gefährlich Schwung.

»Da! Da ist es flach!«, schreit Mom. Es muss echt ernst sein, denn sonst gibt sie nie Anweisungen, wenn Dad fährt. Als wir von der asphaltierten Straße abkommen und unkontrolliert auf Felsen aufprallen, wirft sich Frank schützend auf mich. Mit einem metallischen Quietschen schert unser Auto seitwärts aus, bleibt in einem Loch stecken und kommt dankenswerterweise abrupt zum Halten.

Nachdem Chiara ihren Schraubstockgriff gelockert hat, setze ich mich auf und huste von all dem aufgewirbelten Staub, der durch das offene Fenster hereinweht. Wir sind mitten in einem kleinen Dorf gelandet, wo wir beinahe die Wäscheleinen mit der zum Trocknen aufgehängten Wäsche platt gewälzt hätten. Um uns herum hellbraune Erde, ein paar Holzhütten und Hühner, die vor lauter Schreck über unser unverhofftes Auftauchen pock-pocken. Den Hühnerstall kann ich bis hierher riechen. Eine Ziege, die an einem Pflock vor einem Gebäude mit einem schiefen rot-weißen Coca-Cola-Schild angebunden steht, blinzelt heftig und ist sichtlich ebenso perplex wie wir.

Das abblätternde Schild, das uns mit »Drink Coca-Cola!« zum Trinken auffordert, ist der einzige Farbklecks in der Landschaft. Hier oben auf dem Dach der Welt wirkt es genauso fehl am Platz wie wir.

Nachdem Mom sich vergewissert hat, dass wir noch leben, verlassen wir fluchtartig das Unfallauto und atmen gierig die dünne, herrlich klare Luft ein. Aus einem der Häuser kommt ein Junge von ungefähr 16 Jahren – so alt wie Chiara – barfuß über den Schotter herbei, gefolgt von einem älteren Mann.

Ich streiche meine zerknitterte Latzhose glatt: Im Leben zählt schließlich der erste Eindruck.

Das Erste, was mir an den beiden – vermutlich Vater und Sohn – wie bei allen Leuten in Kaschmir auffällt, sind ihre bemerkenswert leuchtenden hellbraunen Augen. Mom meint, das käme daher, weil sie keine Videospiele spielen und nicht fernsehen. Uns ist das ebenfalls untersagt, bis auf die gelegentliche Kontrolle der aktuellen Goldpreise auf CNN. Zeichentrickfilme kenne ich vom Hörensagen, gesehen habe ich noch nie welche.

Gestikulierend bedeuten uns Vater und Sohn, der Junge könne unser Auto reparieren. Schon läuft dieser in die Hütte und kehrt mit Werkzeug und einer Rolle Draht zurück.

»Ist das etwa Hühnerdraht, den er da in der Hand hat?«, fragt Mom nervös. Unsere Blicke wandern zwischen dem Hühnerstall, wo noch immer flatternde Aufregung herrscht, und dem Hühnerdraht am Straßenrand hin und her.

»Ja …«, sagt mein Vater. »Ja, ist es.«

Der hagere Junge schlüpft unter unser Auto, und eine Stunde später läuft es wieder wie geschmiert. Von einer Bezahlung wollen sie nichts wissen, doch Dad gelingt es, ein kleines Bündel Scheine in die offene Werkzeugkiste zu stecken, bevor wir unseren Freilandhaltungsmotor wieder zum Leben erwecken. Um sicherzugehen, dass unsere Bremsen auf dem Weg bergab halten, fährt uns der Junge ein paar Kilometer lang auf seinem zerbeulten Moped hinterher, sein schepperndes Werkzeug und den Hühnerdraht auf dem Gepäckträger, für alle Fälle. Als wir ohne Vorkommnisse auf dem nächsten Plateau ankommen, hält er mit dem Moped an, die nackten Füße zu beiden Seiten aufgestellt, und wir winken uns überschwänglich zu, bis sein strahlendes Lächeln in der Ferne immer kleiner wird.

»Na, das nenne ich mal Kundenservice«, freut sich Dad.

Weiter unterhalb am Berg halten wir am Straßenrand, packen unsere Chapatis und Bananen aus und feiern, dass wir noch am Leben sind. Als strikte Vegetarier, Anhänger gesunder Ernährung und Dauerreisende wissen wir, dass es nichts Besseres gibt als ein paar feine Bananen. Wir, die sommersprossigen Kinder mit den wilden langen Haaren, sitzen im staubigen Kofferraum unseres Autos. Wir sind Sikhs, waren es schon lange, bevor ich geboren wurde, und sich niemals die Haare zu schneiden, gehört zu unserer heiligen Tradition. Wie selbstverständlich rezitieren wir das kurze Tischgebet auf Punjabi, das wir immer vor dem Essen aufsagen. Frank und ich rasseln es herunter, was Chiara mit einem Schmollmund quittiert.

Kurz darauf rast ein rostiger grauer Wagen, in Schieflage aufgrund der zusätzlichen Passagiere oben auf dem Dach, an uns vorbei, und alle Köpfe drehen sich nach uns um. Westliche Touristen verirren sich nie in diese Gegend, und wir müssen ein ziemlich wirres Bild abgeben. Auf den Vordersitzen die Eltern, Türen sperrangelweit offen, hinten die drei Kinder. Eine ganz normale Sikh-Familie. Nur dass der Vater ein breitschultriger, 1,80 großer Wikinger mit tiefgebräuntem Gesicht ist, mit einem wilden rotblonden Wuschelkopf und einem Bart, der ihm bis auf die Brust reicht; neben ihm sitzt meine Mutter, die schlanken Beine in einer eng anliegenden schwarzen Hose überkreuzt, mit ihrem anmutigen Profil und ihren großen blauen Augen, und teilt sich mit ihm eine Tasse Tee aus der Thermoskanne. Dahinter lümmeln zwei dunkelhaarige Teenager – der frappierend gut aussehende Frank und Chiara, die die Stirn runzelt, als ob sie wüsste, dass sie immer in seinem Schatten stehen wird; und dann völlig unerwartet – ich, das deutlich jüngere Kind. Die Vierjährige, lächelnd in ihrer hellroten Latzhose, gleichsam die blonde, kleinere Ausgabe ihres Vaters, die auf den Namen Harbhajan Khalsa Nanak hört.

Mir persönlich gefällt es, wenn wir alle Blicke auf uns ziehen.

»Harbhajan, isst du das noch?«, fragt Frank und greift nach dem Rest von meinem Chapati. Ich kaue gerade genüsslich an meinem Brot, das Gesicht zur leuchtend orangen Spätnachmittagssonne gestreckt. Es liegt eine herrliche Stille in der milden Luft, wie sie nur fernab von Städten und der Zivilisation zu finden ist. Schlagartig hellwach schlinge ich die Arme abwehrend um mein Brot und drücke es an meine Brust.

»Lass sie zu Ende essen.« Mit der Autorität einer zwei Jahre älteren Schwester knufft Chiara ihn in die Schulter.

»Halt die Klappe.« Er weicht ihr aus und verschlingt eine halbe Banane. Seit er 14 ist, isst mein Bruder wie ein Scheunendrescher, wächst aber nur in die Höhe. Darin unterscheidet er sich, wie in vielem anderen, grundsätzlich von meiner Schwester. Was er ihr gern mit einem einzigen Blick zu verstehen gibt.

Mein Chapati und ich rutschen von der Rückbank herunter und verziehen uns zu Dad, der vor der aufgeklappten Motorhaube steht und hineinschaut.

»Bhajan! Du kommst genau richtig! Komm her, ich zeig dir, wie ein Motor funktioniert!«

Er beugt sich zu mir herunter und hebt mich hoch, wobei mich seine Bartspitzen an der Wange kitzeln. Mich überkommen zwei widerstrebende Gefühle: die Freude, in seinen starken Armen geborgen zu sein, und die Furcht, dass diese Lehrstunde länger dauern könnte. »Weißt du noch, was ich dir das letzte Mal über den Verbrenner erzählt habe?«

Hektisch krame ich in meiner Erinnerung, finde aber nichts.

»Schauen wir uns mal die Kolben an. Die Kolben drücken das Benzin-Luft-Gemisch im Zylinder quasi zusammen und verdichten es …« Er hält inne, um mich auf dem Boden abzusetzen, und zieht mit sichtlich wachsender Begeisterung die Thermoskanne als Anschauungsobjekt heran. Ich versuche, mir so viel wie möglich zu merken, da ich weiß, dass er mich demnächst dazu abfragen wird. Diese unangekündigten mündlichen Tests können jederzeit stattfinden: nach einer morgendlichen Kundalini-Yoga-Session mit der ganzen Familie, während wir Ghee im Supermarkt kaufen oder vor unserer wöchentlichen halbstündigen Meditation. Wir Kinder werden im Homeschooling unterrichtet, da Dad Bildungseinrichtungen für Brutstätten für Regierungspropaganda und verbohrte Bürokraten hält. Stattdessen lernen wir wie nebenbei.

»Eine Runde Geografie!« hatte er erst heute kurz vor Tagesanbruch dröhnend verkündet. Benommen von der Höhe hatten wir alle auf einem vernebelten Plateau gestanden und uns gewünscht, er würde sich für seine Expeditionen eine andere Tageszeit aussuchen. Mit müde hängenden Schultern starrte ich auf etwas, das aussah wie ein paar Wolken.

Die Sonne ging langsam auf und wärmte meine nackten Arme. Als sich der Nebel lichtete, tat sich plötzlich überall rings um uns der Himmel auf. Der Tag brach an, und vor uns lag ein einzigartiger, überwältigender Ausblick auf den majestätischen Himalaja. »Da drüben liegt Pakistan und da China.« Dad deutete auf den Horizont unter uns, wo die beiden Länder an Kaschmir grenzten. Er kniete sich neben mich, während ich ehrfürchtig den Anblick genoss. »Das ist die Welt, Harbhajan«, flüsterte er mir ins Ohr. »Sie liegt dir zu Füßen.«

Und wirklich, wie ich so neben ihm stand, hatte ich das Gefühl, ich könnte meine Hand durch die klare Morgenluft ausstrecken und die Welt berühren.

»Also, was machen Kolben?« An seine Brust gepresst, esse ich mein Chapati zu Ende und kehre in die Realität zurück.

»Benzin und Luft zusammendrücken.«

»Bravo! Fahren wir weiter.« Röchelnd und stotternd läuft der Wagen an, und schon sind wir wieder unterwegs nach Srinagar.

Während die Nacht über uns hereinbricht, rast ein offener Armeejeep an uns vorbei, auf dessen Ladefläche finster dreinblickende Soldaten mit Gewehren in Zweierreihen sitzen. Kaschmir wurde erst jüngst wieder für Touristen geöffnet, nachdem sich Indien und Pakistan jahrelang blutige Gefechte an der Grenze geliefert hatten.

Mom sieht alarmiert aus und spricht davon umzukehren, aber Dad meint, wir säßen bereits im Schlamassel und es gäbe nur zwei Optionen: Entweder wir verbringen den Rest unseres Lebens hier am Straßenrand und züchten – mit unserem bisschen Hühnerdraht – Hühner oder wir versuchen weiterzukommen. »Also, Kameraden, wie lautet der Plan?«

»Weiter!«, rufen wir drei im Chor von der Rückbank.

Die warme, erdige Luft weht durchs offene Fenster herein, während wir durch die Nacht fahren. Die Beine quer über Franks Schoß gelegt, lullt mich der rumpelnde Wagen in meinen üblichen komaartigen Tiefschlaf, während wir auf Kaschmirs Hauptstadt zuhalten.

Schlagartig wache ich auf, als jemand seine Fingernägel in meinen Arm gräbt. Irritiert vom barschen Klang fremder Stimmen, die in einem lokalen Dialekt sprechen, schrecke ich schlaftrunken hoch. »Was ist denn lo…« Chiara und Frank bringen mich mit einem »Pssst« zum Verstummen und verleihen ihrer Aufforderung mit einem Klaps auf meine Schultern Nachdruck. Wir haben gehalten, und nun sehe ich im Scheinwerferlicht, wie zwei Männer mit langen Gewehren in den Händen unser Auto umrunden. Aus der Dunkelheit taucht ein weiterer Mann auf und beugt sich hinab, um mit meinem Dad durchs Fenster auf der Fahrerseite zu sprechen. Die Straße liegt verlassen da. Mein Herz hämmert, als dicke Regentropfen herabfallen und der Staub auf der Windschutzscheibe davonspritzt.

Der durchdringende Lichtkegel einer Taschenlampe schwenkt über die Rückbank und lässt mich blinzeln, als er kurz auf jedem unserer Gesichter ruht. In nächster Nähe nehmen zwei blutjunge Soldaten in identischen Kakiuniformen die Gewehre in Anschlag und richten sie auf unsere Köpfe. Der Mann, der mit Dad spricht, wird lauter, als ob uns das helfen würde, Kaschmiri zu verstehen, und bedeutet ihm auszusteigen. Dad macht keine Anstalten, den Türgriff zu betätigen. Eine unserer Regeln besagt, dass wir uns niemals trennen. Dass wir immer, wirklich immer zusammenbleiben.

Der Soldat wird ungehaltener. Einer der anderen kommt nun herum zu Moms Seite und richtet beim Laufen das Gewehr auf sie. Mein Magen krampft sich zusammen, und meine Finger bohren sich in das rissige Leder der Rückbank. Der Soldat neben Dad hat begonnen, ihn anzuschreien, und greift nach dem Türgriff. Mom hält den Atem an.

Still und heimlich legt Dad einen anderen Gang ein.

Was tut er da?

Langsam rollen wir vorwärts. Der Soldat brüllt etwas, doch Dad nickt und lächelt nur, als würde er zustimmen. Mit einem letzten Touristenwinken und einem »Thanks« schaltet er einen Gang höher. Hinter uns herrscht einen Moment lang irritierte Stille, als wir davonpreschen. Ich rappele mich hoch und spähe durchs Rückfenster, auf das der Regen wie ein Kugelhagel prasselt.

»Runter!«, bellt Dad. Schon werde ich zu Boden gerissen, wo mich Chiara und Frank mit ihren Körpern abschirmen. Jemand rammt mir ein Knie in die Rippen. Ich versuche, mit den Ellenbogen gegenzuhalten, und werde ordentlich durchgeschüttelt, als der Wagen rasch an Tempo zulegt. Schneller, immer schneller … und wir sind auf und davon.

Endlich darf ich wieder hoch. Wir alle spähen nervös durchs Rückfenster und erwarten, unter Beschuss zu geraten oder einen Jeep voller Soldaten, die uns wütend hinterherschreien. Doch die Straße hinter uns bleibt leer. »Heilige Scheiße, das war knapp.« Dads Stimme ist nur ein Flüstern.

Zum Glück haben wir das Tempo etwas gedrosselt, als wir den Typ auf dem Fahrrad anfahren.

Wie aus dem Nichts taucht er, der nachts auf der unbeleuchteten Straße radelt, direkt vor uns im Scheinwerferlicht auf. Schockiert dreht sich der Mann zu uns um. Einen Moment lang scheint die Zeit stillzustehen.

Erneut bewahren mich meine Geschwister davor, durch die Windschutzscheibe zu fliegen, als mein Dad abrupt auf die Bremsen tritt. Es ertönt ein dumpfes Tonk, als unser Auto sein Hinterrad trifft und der Radfahrer in langem Bogen nach vorn fliegt. Ich gebe ein panisches Stöhnen von mir, während Dad das Auto zum Stehen bringt. Der Mann liegt hinter uns, die Arme zur Seite ausgestreckt.

Still vor Entsetzen starren wir nach hinten.

Aber warte … er bewegt sich! Vorsichtig setzt er sich auf und reibt sich das Bein. Dann rappelt er sich hoch und streckt sich, während unser Auto vorwärts fährt und der Mann im Rückspiegel immer kleiner wird.

»Warte! Wir können doch nicht einfach …«, protestiert Mom.

»Was, wenn die Soldaten hinter uns her sind«, schreit Dad, dessen Halsschlagader bedrohlich hervortritt. »Das hier ist kein Spiel!«

Auf der Rückbank rutsche ich tiefer in den Sitz und mache mich zu einer kleinstmöglichen Zielscheibe.

Wie auch immer. Srinagar ist ziemlich verwaist, als wir im Morgengrauen auf der Suche nach einem Hotel über den leeren Marktplatz fahren. Ich schmolle, weil meine älteren Geschwister mich angewiesen haben, die Klappe zu halten, nachdem ich mich wiederholt nach dem Zustand und den Genesungschancen des Radfahrers erkundigt habe.

Als wir an der Einfahrt zu einer schmalen Straße vorbeifahren, gerät ein großes, erstaunlich elegantes Hotel in unser Blickfeld, das teilweise von Bäumen verdeckt ist. Niemand von uns sagt etwas, als Dad daran vorbeifährt, ohne es zu bemerken. In seiner jetzigen Stimmung, so gereizt und erschöpft, wie er ist, reicht schon der geringste Anlass, damit er herumschreit. Wir sagen nichts, als Dad den gleichen Weg wieder zurückfährt. Nachdem er auch beim zweiten Mal das Hotel übersieht, wirft mir Frank einen warnenden Blick zu. Bei der dritten Runde sehen mich Chiara und Frank flehend an, und ich weiß, was zu tun ist.

»Daddy!« Unbekümmert deute ich auf das Hotel. »Was ist das für ein großes Haus da?«

Von Nahem macht das Hotel einen heruntergekommenen, überwucherten Eindruck, als hätte man es sich selbst überlassen, nachdem alle Menschen umgekommen sind. »Ich glaube nicht, dass da irgendjemand ist«, bemerkt Dad, nachdem wir ausgestiegen sind und uns in der gespenstischen Stille die Beine vertreten.

Da tauchen aus dem Morgennebel zwei Männer und eine hübsche füllige Frau auf und geleiten uns eilig in die Lobby, die ohne jegliches Mobiliar mit ihrem Marmorboden und den hohen Decken kahl wirkt. Einige Fenster sind mit Brettern verrammelt, und ein paar große breitschultrige Männer, bewaffnete Soldaten, streifen umher. Alle Augen sind auf uns gerichtet – ich wette, das Letzte, womit sie gerechnet haben, ist eine fünfköpfige Familie, halb blond, halb dunkelhaarig, die gerade aus einem Kriegsgebiet kommt.

Ich höre, wie uns Dad unter einem anderen Namen eincheckt als beim letzten Mal. Seine Lieblingsdecknamen sind Cash, Sterling und Gold. Niemals dürfen wir den Namen angeben, der in unseren fünf blauen Pässen steht, die Dad jederzeit am Körper trägt. Ich weiß, dass wir das machen, um keine Spuren zu hinterlassen, auch wenn ich nicht so recht verstehe, warum das so wichtig ist. Es ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich es nicht hinterfrage. Genauso wie ich weiß, dass ich schön die Klappe halte, sobald sich Beamte der Einwanderungsbehörden, Grenzschutzbeamte oder Personen, die entfernt an Cops erinnern, in der Nähe befinden. Ich kenne die Gesetze meines Vaters auswendig, denn sie bilden unsere Glaubensgrundsätze: Sei immer loyal deiner Familie gegenüber – deine Familie verrät dich niemals. Traue niemandem – Blut ist dicker als Wasser. Sei ein Verbrecher – aber ein edler Verbrecher.

Dies sind die Regeln, nach denen wir leben. Der unumstößliche Kodex der Gesetzlosen.

Es gibt nicht viel, was man unternehmen könnte in der Woche, die wir in Srinagar verbringen, damit sich Dad am leeren Pool erholen kann, doch davon lassen wir uns nicht abhalten. Zu dritt ziehen Frank, Chiara und ich morgens los, wenn der Markt öffnet, und kaufen haufenweise Bananen, um sie mit unseren neuen Kumpels, den Soldaten, zu teilen. Zusammen hocken wir uns auf den heißen Betonboden rund um den Swimmingpool und spielen mit zweien von ihnen Karten. Sie sprechen zwar kein Englisch, aber das ist bei Schnippschnapp völlig egal. Ich liege weit vorn, weil die beiden Soldaten befürchten, meiner kleinen Hand wehzutun, wenn wir passende Karten gleichzeitig auf den Stapel klatschen. Frank und Chiara haben da keinerlei Skrupel. Mom, die gut gebräunt und hinreißend aussieht mit ihrem breitkrempigen Hut, kommt aus dem Hotel, um nach uns zu sehen, seufzt nur und geht wieder hinein. Sie macht sich immer Sorgen, wenn wir zu viel Zeit mit Militärs, Tunichtguten oder der japanischen Mafia verbringen. Aber mit wem sollen wir sonst abhängen?

Chiara deutet auf einen bunten Vogel, und wir beobachten, wie er in der flimmernden Hitze umherfliegt, ehe wir uns wieder den Karten zuwenden. Doch irgendetwas stimmt nicht … mein Stapel ist mit einem Mal kleiner. Ich höre auf zu spielen und runzle die Stirn, Frank beäugt skeptisch die beiden Soldaten. Doch die schauen zu Chiara.

»Hast du Bhajans Karten genommen?«, fragt Frank ungläubig.

Chiara fummelt nervös an ihren Karten herum. Keiner rührt sich. Einer der älteren Männer hebt ein paar Karten von seinem Stapel und reicht sie mir ruhig.

»Du hast ihm Bhajans Karten gegeben?« Frank läuft rot an.

Verdattert starre ich meine Schwester an. Die meisten Leute schummeln, um zu gewinnen, aber sie hat mich grundlos beklaut.

»Bhajan, es tut mir leid, ich … ich wollte dir nur zeigen, dass du nicht immer die Beste in allem sein kannst.«

Die Vögel segeln über unsere Köpfe hinweg und werfen dunkle Schatten auf den Beton, doch diesmal sieht niemand hin.

Am Abend findet Frank ein kleines Nähset inmitten unserer Berge von Gepäck und ruft mich herbei, damit wir die Fersen unserer Füße aneinandernähen können. Ich bin mir unsicher, ob das wirklich zu empfehlen ist, doch er beruhigt mich: »Vertrau mir.« Erstaunlicherweise tut die Nadel gar nicht weh, als sie meine Hornhaut durchbohrt. Direkt unter der Haut ist der rote Faden sichtbar, der zwischen meinem rechten und seinem linken Fuß hin- und herwandert.

»Na, bravo.« Chiara schaut von ihrem Buch hoch. »Jetzt seid ihr beide wirklich siamesische Zwillinge.«

»Der Trottel da drüben ist nur neidisch«, sagt Frank grinsend, und wir liegen kichernd am Boden.

»Du hältst dich für besonders cool, nur weil dich die Leute mögen«, entgegnet Chiara in jenem spöttischen Tonfall, der Frank vorbehalten ist. Beide blicken sich geradewegs in die Augen, und es liegt die vertraute Spannung in der Luft, wenn sich ein Streit zwischen ihnen anbahnt. Chiara steht vom Bett auf. »Aber tief im Innern bist du nur ein kleines Mädchen, Frank. Ein schwaches, kleines Mädchen.«

Blitzschnell hat er die Fäden zwischen unseren Füßen gekappt und ist aufgesprungen. Er mag zwei Jahre jünger sein als sie, aber er ist schon jetzt einen Kopf größer. Schnell krabble ich aus dem Weg. Wie immer, wenn sie sich streiten, entwickelt sich eine eigene Dynamik, und es wird mit Worten um sich geworfen wie mit Messern. »Du willst mir eine reinhauen? Na los doch, Frank! Ich wette, das kriegst du eh nicht hin!«

Ich klettere auf den Fenstersims, während mein Bruder die Fäuste ballt und sich seine großen braunen Augen, die sonst sanft blicken, verdunkeln. Chiara macht einen Schritt zurück Richtung Wand, ein Funkeln in den Augen. Die beiden sind so unterschiedlich, schon allein wie sie dastehen. Er, aufrecht und felsenfest. Sie, ausweichend und rastlos. Sie sucht sein Gesicht ab, den markanten Kiefer, das unnachgiebige Kinn, versucht, ihn einzuschätzen …

Chiara macht einen Schritt von der Wand weg, und ihr nichtssagendes Gesicht wird mit einem Mal noch hässlicher. »Kleines Miststück.« Sie schleudert die Worte heraus, als wollte sie ihn herausfordern.

»Ich hasse dich!«, knurrt er zähneknirschend und stürzt sich auf sie, die Faust zum Schlag ausgeholt. In der Sekunde, da sie es bemerkt, lässt sie sich zu Boden fallen, doch Frank kann nicht mehr zurück und rammt seine Faust mit voller Wucht durch die Wand. Es folgt ein Moment unerträglicher Stille. Chiara auf dem Boden, ich auf dem Fenstersims und Frank mit dem halben Arm im Putz. »Ahhh!« Er zieht die Hand heraus, von der das Blut auf den dunklen Teppich tropft.

Seit ich denken kann, läuft es so. Ich kenne Chiara schon mein ganzes Leben lang und habe einen Großteil davon ein Zimmer mit ihr geteilt, aber nicht mal ich bin mir sicher, wer sie eigentlich ist. Ihre Persönlichkeit ist wie Quecksilber, das sich stets den äußeren Umständen anpasst, nie eine eigene Form annimmt. Aus Erzählungen weiß ich, dass sie einmal versucht hat, Frank von einem Balkon im fünften Stock zu stoßen, als dieser drei war, und dass sie ihn am Tag seiner Geburt ins Gesicht geschlagen hat. Diese beiden werden sich auf Jahre einen hartnäckigen Machtkampf liefern.

Frank blutet noch immer auf den Teppich, als Mom aus dem Nachbarzimmer hereinstürmt. Mit einem Blick macht sie sich ein Bild von der Lage, sieht das klaffende Loch in der Wand, Chiaras Unschuldsmiene und wird aschfahl. »Was ist passiert?«

»Die macht mich noch wahnsinnig!«, schreit Frank. Mit der unverletzten Hand drückt er das Handgelenk der anderen ab, um den Blutfluss zu stoppen.

»Du bist eine doofe Kuh!«, schreie ich Chiara an. »Du hast ihn schwach genannt.« Eine größere Beleidigung gibt es in unserer Familie nicht.

»Was machst du überhaupt auf dem Fenstersims? Zut!«, schimpft Mom auf Französisch und zieht mich am Arm herunter.

Als Dad zurückkehrt, haben wir uns glücklicherweise bereits wieder in unsere jeweiligen Ecken verkrochen.

Frisch geschrubbt und im Schlafanzug wirken wir völlig unverdächtig, nachdem wir das Loch in der Wand mit einem der gerahmten Bilder verdeckt haben. Beim Anblick von Franks verbundener Hand runzelt Dad die Stirn – einmal mehr der Beweis, dass ihm nichts entgeht.

Als die Morgenbrise sanft und warm hereinweht, mache ich meine üblichen Stretch- und Konditionsübungen. Fast vom ersten Tag meiner Geburt an coacht mich Frank täglich, um mich auf meine Karriere als Leistungssportlerin vorzubereiten, die er für mich ausgesucht hat. Und so absolviere ich brav Spagat, Brücke, Sit-ups, Push-ups und Handstand an die Wand. Danach wird es Zeit für ein paar Stunden Schule mit Mom.

Heute fangen wir mit Mathe an. Ich liebe meine Rechentafel, die glänzende Lasur, die dunklen Holzperlen, die etwas größer sind, damit man sie besser greifen kann, und die so schön klackern und einem im Handumdrehen die Lösung für komplexe mathematische Aufgaben liefern. Frank und Chiara haben während unserer Monate in Japan Intensivkurse besucht und sind inzwischen echte Experten, deren Finger rasend schnell die Übungen im Buch abfahren. Sie brauchen den Rechenschieber nicht mehr und können sogar schwierige Multiplikations- und Divisionsaufgaben lösen, indem sie die Augen schließen und mit den Fingern im Geist die Perlen herumschieben. Wir sitzen in einer Reihe, ich im Schneidersitz auf dem Teppich in der Mitte, während uns Mom mit ihrem hinreißenden französischen Akzent anleitet. Zwanzig Minuten lang beackere ich einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben, bis ich auf der Couch zum Ausruhen zusammensinke.

Eine meiner größten Ängste ist, nicht so schlau zu werden wie alle anderen in meiner Familie. Klar, sie sind deutlich älter, aber ich frage mich, wie ich das jemals aufholen soll.

Nachdem er sich sieben Tage lang erholt hat, erhebt sich Dad von dem klapprigen Sonnenstuhl, sieht, wie ich Stöcke in den leeren Pool werfe, und verkündet: »Lasst uns nach Amritsar fahren.«

Ich nicke. »Okay.«

Einen Augenblick lang betrachtet er die karge Umgebung und bedeutet mir dann, mich zu ihm zu setzen.

»Harbhajan, weißt du, weshalb wir hier sind?« Wir sitzen nebeneinander, ein großer Mann und seine Miniaturausgabe.

Ich schüttele den Kopf.

»Dieser Ort hat mein Leben gerettet.«

»Der Pool?«

Sein polterndes Lachen lässt den Stuhl vibrieren, auf dem wir sitzen. »Dieses Land. Noch bevor ich das erste Mal hierherkam, hat es mich gerettet. Als ich jünger war, trieb mich die Frage um, wie ich leben will, wie ich Frieden machen soll mit …« Er ließ den Satz unvollendet.

»War das, bevor ich geboren wurde?«, frage ich verständnisvoll.

»Ja.« Sein Bart hebt sich. »Finstere Zeiten waren das, Bhajan, finstere Zeiten … Also, was hältst du davon, wenn wir uns die heiligste aller Städte und den Goldenen Tempel anschauen? Bist du dabei?«

Ich weigere mich abzufahren, ehe ich nicht meinen Lieblingssoldaten gefunden habe, damit ich ihm eine große Tüte voller Bananen überreichen kann. Aber Frank packt mich einfach hinten an den Trägern meiner Latzhose, geht hinüber zum Auto und setzt mich auf meinem Platz in der Mitte der Rückbank ab. Dieser Mangel an Respekt ist ein weiterer Grund, weshalb ich so schnell wie möglich groß werden will. Versteht er denn nicht, dass ich kein Kind, sondern einfach nur eine kleine Erwachsene bin?

Unterwegs nach Amritsar beginnen wir unter dem unendlichen Sternenhimmel, mit im Fahrtwind flatternden Haaren unser Familienlied zu singen:

Little boxes made of ticky tacky, little boxes all the same …

Ich sitze in der Mitte der Rückbank und fuchtele mit den Armen wie ein Dirigent. Bei den höheren Tönen bricht Franks Stimme, und als ich kichere, ernte ich einen warnenden Blick von den Vordersitzen.

And the children go to school,

and then to University,

where they are put in boxes

And they come out all the saaaaame!

»Aufwachen, Zwerg.« Frank drückt meinen nackten Fuß, der sich irgendwie hinter seinem Rücken verkeilt hat. »Wir sind da.«

Als ich die Augen öffne, stelle ich fest, dass die anderen ihre traditionellen Sikh-Gewänder angezogen haben – lange weiße Tuniken mit einem Schlitz an der Seite, Frank und Dad tragen zudem Turban.

»Komm, ich helfe dir.« Chiara öffnet die Träger meiner Latzhose und zieht mir die maßgeschneiderte Tunika über mein Unterhemd.

Schlaftrunken taumele ich aus dem Auto in die Dunkelheit und versuche mich zu erinnern, wo wir noch mal hinwollten. Wir laufen eine ruhige Straße entlang, vorbei an einigen großen Männern mit Turbanen, und gehen auf einen großen Torbogen zu. Der blasse Vollmond hängt tief am Nachthimmel, während unsere Sandalen leise über die Straße schlappen.

Das mag ich am liebsten, wenn wir geschlossen als Gruppe gehen. Alle in Weiß gekleidet. Dad und Frank tragen in einem Hüftgurt einen Kirpan bei sich, einen kurzen, geschwungenen Dolch, der dazu dient, die Bedürftigen und Unterdrückten zu verteidigen. Um uns herum finden sich immer mehr Menschen ein, die ebenso gekleidet sind wie wir, die Männer mit hohen Turbanen, die Frauen mit wunderschönen langen dicken Zöpfen, die ihnen auf den Rücken hängen. Viele drehen sich mit freundlicher Miene nach uns um, sichtlich überrascht, westliche Touristen zu sehen, noch dazu eine ganze Familie.

Am Tor nimmt ein Mann unsere Sandalen entgegen, und wir waschen uns die Füße unter einem Wasserhahn, ehe wir ein flaches Wasserbecken durchwaten. Als wir barfuß mit nassen Sohlen über den glatten Marmorboden durch den Torbogen hindurchlaufen, rutsche ich beinahe aus. In der tiefschwarzen Nacht taucht vor uns ein großer See auf, in dessen Mitte ein golden strahlender Palast zu schweben scheint, dessen Licht sich in der Wasseroberfläche spiegelt. Die schiere Größe und Magie des Ortes ziehen mich völlig in den Bann.

Das ist er: der Goldene Tempel.

Wir betreten einen schmalen Steg, zu dessen beiden Seiten das Wasser heranschwappt, und folgen diesem überirdisch wirkenden Pfad zum heiligsten aller Heiligtümer. Der würzige Duft nach Räucherstäbchen erfüllt die samtig schwarze Luft. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt nur ein Zwerg bin, mit klebrigen Bananenhänden und zwei lockeren Seitenzöpfen, weiß ich eines ganz genau: Diesen Moment werde ich nie mehr vergessen.

Innen erheben sich die hohen Mauern bis zu einer vergoldeten Kuppel, die mit leuchtend bunten Mosaiken und aufwendigen floralen Mustern verziert ist. Ich bleibe regungslos stehen und versuche, diese Reizüberflutung zu verarbeiten. Rings um uns herum wird das Gedränge immer dichter, und die Nervosität steigt im Rhythmus der pulsierenden Nagra-Trommeln. Frank nimmt mich an die Hand. »Komm, Bhajan.« Er grinst. »Wir gehen ein bisschen näher an Gott ran.«

Wir steigen die Treppen hinauf zu einem der Innenbalkone im ersten Stock. Dort sitzen bereits ein paar Leute, die uns lächelnd Platz machen, und ich klettere auf Moms Schneidersitz.

Frank und Chiara sitzen so weit auseinander wie möglich. Es ist ruhiger hier oben, wo der Wind durch die großen Fensterbögen ohne Glas streift. Ich lehne meinen Kopf an Moms schlagendes Herz und warte darauf, dass der Begrüß-den-Tag-Gottesdienst beginnt.

Von draußen hört man singende Stimmen näher kommen, und ich erhasche einen Blick auf einen weiß-pinken Blütenregen, als der Guru Granth Sahib, die Heilige Schrift der Sikh, ehrfürchtig hereingetragen wird. Unter einem mit Juwelen besetzten Baldachin steht der Priester, holt Luft und schlägt das Buch auf. Sein langer Bart berührt die Seiten, als der Klang seiner tiefen, starken Stimme den Tempel erfüllt. Die Männer ringsum stimmen in seinen Gebetsgesang ein, der immer weiter anschwillt, und ich bekomme Gänsehaut.

»Ek ong kar, sat nám, kartá purakh, nirbhau nirvair, japád sac, jugád sac, hai bhí sac, nának hosí bhí sac.« Das Glaubensbekenntnis habe ich vor einem Jahr gelernt, und ich stimme nun mit den anderen in den Gesang ein. Es gibt nur einen Gott. Sein Name ist die Wahrheit. Er ist der Schöpfer. Ohne Furcht, ohne Hass.

Den Kopf vorgebeugt, singe ich die Worte von Guru Nanak, dem Gründer unserer Religion der Wahrhaftigkeit, nach dem ich benannt bin. Aber natürlich hat mir meine Familie nicht nur einen Namen gegeben, dem ich gerecht werden muss, sondern gleich drei.

Harbhajan Khalsa Nanak.

Göttliches Lied.

Rein.

Wahrheit.

Es ist nicht irgendein Name, sondern alles, wofür wir stehen. Den Prinzipien treu bleiben, nach Wahrhaftigkeit streben und einander immer lieben, egal was geschieht.

Draußen färbt das erste Licht der Morgendämmerung den Himmel ein.

Triggerwarnung: Auf den Seiten 116–117, 118–119, 126–127, 162–163 und 178 werden Vorfälle sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt thematisiert. Wenn die Auseinandersetzung mit diesen Themen persönliche Folgen für dich haben könnte, dann lies diese Stellen nicht oder zumindest nicht allein.

TEIL EINS1990–2001

1 | Die Verfolgungsjagd

Es sind die kleinen Fehler, die einem das Genick brechen. Nicht die großen Dramen, die wir uns ausmalen – eine brenzlige Verfolgungsjagd oder der Lichtkegel eines Hubschraubers, der einen in der Dunkelheit ausmacht. Stattdessen sind es so banale Dinge wie der Fingerabdruck auf einem Briefumschlag, ein Geburtstagsanruf bei der eigenen Mutter oder ein heimlicher Besuch zu Hause. Einige der cleversten Leute weltweit wurden auf der Flucht gefasst, weil sie unachtsam geworden waren und einfach mal einen Moment lang durchatmen wollten.

All das habe ich mir in den Jahren unterwegs mit meiner Familie angeeignet, in den Jahrzehnten, in denen wir ohne Vorwarnung von einer Stadt in die andere, von einem Land ins nächste, von einem Kontinent auf den anderen zogen. Derweil lernte ich das Sikh-Mantra auswendig, auf dem Rechenschieber zu addieren und subtrahieren und wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Doch das Schwierigste, was es zu erlernen galt, waren unsere Regeln:

•Hab immer eine Back-up-Geschichte parat. Studiere sie so oft ein, bis du selbst daran glaubst und sie problemlos herunterbeten kannst.

•Gib NIEMALS jemandem die Telefonnummer von dem Ort, an dem du gerade lebst. Gib stattdessen eine Nummer in einer anderen Stadt an, wo man eine Nachricht nach dem Piepton hinterlassen kann. Ruf diese Nachrichten immer über einen Münzfernsprecher ab.

•Richte ein Postfach ein. Wenn du deine Post abholst, fahre Umwege, mache abrupte Richtungswechsel, fahre in großem Bogen hin und habe immer den Rückspiegel im Blick, damit dir ja niemand folgt.

•Zahle alles in bar und verwende nie eine Kreditkarte.

•Und das Wichtigste: Wenn du einen Ort verlässt, egal wie sehr du an ihm und den Menschen dort hängst, kannst du nie wieder dorthin zurückkehren. Bekannte und Freunde dürfen niemals mehr kontaktiert werden. Sämtliche Beziehungen müssen sich ebenso wie alle Papiere, die sie belegen, in Rauch auflösen.

Das mag einfach klingen, aber nur wenigen gelingt es, das über Jahre durchzuhalten. Die meisten werden müde und nachlässig oder fangen an, diejenigen zu vermissen, die sie zurücklassen mussten. Wenn es so weit ist, ist man so gut wie tot, wie Dad uns oft ins Gedächtnis ruft.

Die Erinnerung an die völlig unwirkliche Atmosphäre bei Morgendämmerung im Goldenen Tempel, daran, wie ich leise die Worte des Gurus Nanak sang, fühlt sich an wie ein ferner Traum, und gleichzeitig ist es, als wäre es gestern gewesen. Diese Momente in Indien, die warme Hand meines Vaters auf meiner Schulter, während der Tag über dem Himalaja anbrach, waren meine allerersten Eindrücke von der Welt und haben sich für immer tief in mein Herz eingegraben. Alles war irgendwie perfekt, selbst die jungen Soldaten mit ihren großen Gewehren, sogar als mein Bruder die Faust durch die Hotelwand rammte. Es gab so vieles, das ich nicht verstand – weder damals, als wir mit dem Wagen den Himalaja hinabstürzten, noch später, nachdem sich Frank und Chiara zu Menschen entwickelt hatten, die ich nicht wiedererkannte, noch an jenem Tag, als ich meinen Bruder zum letzten Mal sah. Nicht einmal heute.

Wieso waren wir ständig gehetzt, ständig auf der Flucht? Warum haben wir all diese Gefahren auf uns genommen?

Die Antwort ist einfach.

Weil wir gejagt wurden.

Und trotzdem fuhr meine Familie singend in unserem kleinen Auto weiter, das von unserem Glauben und Hühnerdraht zusammengehalten wurde, auch als sich die ersten Auflösungsprozesse – die Launen meines Vaters und Franks und Chiaras Machtkämpfe – bemerkbar machten. In den darauffolgenden Jahren würden schöne Momente wie diese immer flüchtiger werden. Doch in der Zwischenzeit werden wir uns unter die japanischen Yakuza mischen, das turbulente Ende der Apartheid miterleben, die Pyramiden bestaunen und würzigen Käse tief in den Wäldern Rumäniens kosten. Im Alter von neun Jahren werde ich unter sechs verschiedenen Identitäten in mehr als einem Dutzend Länder auf fünf Kontinenten gelebt haben. Ich werde wissen, wie man Dokumente fälscht, wie man sich bei Verhören richtig verhält und vor allem wie man untertaucht.

Woher das ganze Geld kommt? Das ist nie klar. Man bringt mir bei, wie man klaut, doch nur, um meinen Charakter zu festigen. Irgendwie scheinen wir immer mühelos Bargeld aufzutreiben. Manchmal behauptet Dad, er hätte eine Investition getätigt und bekäme Zinsen, manchmal jauchzt er beim Anblick der steigenden Goldpreise auf CNN, aber arbeiten sehe ich meine Eltern nie. Und solang ich mich erinnern kann, hatten wir immer noch ein anderes Konto. Stets verfügbar, nur eine Überweisung entfernt. Stets bereit, uns unsere Freiheit zu erkaufen.

Wenn ich meinem Vater dabei zusehe, wie er mit seinen kantigen Wikingerzügen, die so sehr meinen eigenen ähneln, über die Landesgrenzen fährt, erkenne ich, dass es in unserem Leben voller Ungereimtheiten eine Gewissheit gibt: Er glaubt an mich. Sie alle glauben an mich.

Dieses Gefühl hat nichts damit zu tun, dass sie mich an all diese wunderschönen Flecken der Erde mitnehmen, zu all den Tempeln, alten Ruinen und unberührten Stränden. Sondern damit, dass selbst wenn Dad im Scherz beim Restaurant für viereinhalb Personen reserviert, sie mich immer als vollwertiges Mitglied unseres Teams behandeln. Natürlich wird im Gegenzug jede Menge von mir erwartet. Ich weiß, dass ich die Beste, die Schnellste, die Mutigste sein muss. Als Turnerin werde ich mich so lang triezen, bis ich es aufs Treppchen bei den Olympischen Jugendspielen schaffe, und wenn ich dort oben stehe, werde ich wissen, es ist nur der erste Schritt in die richtige Richtung. Doch ich sehe auch den Stolz in ihren Augen, selbst wenn ich für immer ihr übersensibler, idealistischer, sturer kleiner Wirbelwind bleibe. Meine Familie weiß, dass ich für sie bis aufs Blut kämpfen würde.

Mir ist egal, wie viele Cops uns auf den Fersen sind. Mir ist egal, ob Interpol nach uns fahndet. Meine Familie ist alles für mich. Sie mag nicht perfekt sein, aber für mich verkörpert sie von allem das Beste. Für sie möchte ich immer höher und höher hinaus, damit sie mich immer mit diesem Blick bedenken; diesem Blick, der besagt, dass sie kein kleines Mädchen wollen, das brav dasitzt und sein Leben vorbeiziehen lässt, sondern eins, das es mit beiden Händen ergreift und nur so sprüht vor Energie. Ihr partner in crime.

Damals kam mir alles richtig vor. Ich konnte nicht ahnen, dass mein Schicksal mit dem Stempel in einem gefälschten Reisepass bereits besiegelt worden war, noch ehe ich überhaupt gezeugt wurde. Dass mich eine bittere Zukunft erwartete, der ich unmöglich entrinnen konnte.

Manche Menschen glauben, das Leben sei ein Schachspiel, bei dem jeder Schachzug über das eigene Schicksal bestimmt, und man selbst entscheide sich für eine Strategie. Aber was, wenn bereits alles entschieden ist?

Was, wenn du geboren wurdest, um stets und ständig auf der Flucht zu sein?

2 | Amritsar, Indien, 4 Jahre alt

Etwas mir völlig Unbekanntes stellt sich bei uns ein: eine Routine.

Jede Morgendämmerung läuten wir unter der goldenen Kuppel ein und kehren jeden Nachmittag wieder zur Tempelanlage zurück, um beim Langar zu helfen – der Suppenküche von Amritsar, in der Freiwillige quasi rund um die Uhr arbeiten und täglich Speisen an Tausende Menschen austeilen. Im Eiltempo folge ich meiner Familie durch die Straßen, während die Sonne auf uns herabbrennt und ich mich an Frauen in farbenfrohen Tuniken und Männern mit bunten Turbanen vorbeischlängele.

Um uns herum Lärm, Weihrauchschwaden, schlingernde Mopeds und Farbe, Farbe, Farbe. Der Rest der Welt wirkt geradezu schwarz-weiß gegen Indien. Wir machen kurz halt, damit Dad eine kleine Schildkröte über die Straße tragen und in Sicherheit bringen kann. Er sieht es als seinen Auftrag an, andere Lebewesen zu schützen durch Rettungsaktionen wie diese und eine streng vegetarische Ernährung. Das Schicksal des Radfahrers ist da ein holpriger Zwischenfall auf seinem Weg, über den wir, ehrlich gesagt, lieber kein Wort verlieren.

Unsere Gang betritt die Tempelanlage, die sich mit ihren weißen Gebäuden und mächtigen Säulen vor uns erstreckt. Ich habe fest vor, heute beim Zubereiten der Chapati zu helfen, auch wenn Frank mich vertraulich darauf hingewiesen hat, dass blonde Knirpse unter 1,20 Körpergröße nicht mithelfen dürfen. Der Speisesaal ist riesig und erfüllt vom Geklapper der Teller, während auf dem Boden in langen Reihen Menschen im Schneidersitz hocken und essen.

Mom schafft es, mich in die offene Küche zu schleusen, wo ich zwischen Frank und Chiara vor den großen Kesseln stehe, in denen Dal-Linsen in würzigem Curry köcheln. Die Frauen an den Kochtöpfen und meine Mom grinsen und zwinkern sich verschwörerisch zu. Ich setze derweil eine feierliche Miene auf und bin fest entschlossen, sie gleich mit meiner Effizienz zu beeindrucken. Frank und Chiara kneten den Teig, und ich drücke ihn mit der Hand platt, bevor die Fladen auf einer großen gusseisernen Grillplatte gewendet werden. Dad hilft nicht mit – praktische Arbeit ist nicht sein Ding. Er unterhält sich lieber mit den Leuten über Religion und Philosophie. Seine Gesprächspartner sind jedes Mal völlig gebannt, sobald sie mit ihm reden. Das habe ich schon oft erlebt – die Kraft, die von seinem Lächeln, seiner Präsenz ausgeht. Das erfüllt mich jedes Mal mit Stolz, denn unter all den Menschen gehört er zu uns.

Als ich meinen Blick durch den Speisesaal schweifen lasse, mache ich eine beunruhigende Beobachtung. Einige Menschen, die an der Essensausgabe Schlange stehen, sind hungrig. Nicht die Art von hungrig wie ich, wenn wir auf Reisen sind und einen Tag lang kein genießbares Essen finden, sondern die Art von hungrig mit dem besorgten, leeren Blick von jemandem, der ganz auf sich allein gestellt ist.

Später in der Nacht schleiche ich auf Zehenspitzen in das dunkle Schlafzimmer meiner Eltern und stupse meinen Dad an der Schulter an. Sofort schlägt er die Augen auf und ist hellwach. Dad ist gut darin, direkt nach dem Aufwachen einsatzbereit zu sein. »Hi«, sage ich, »ich bins.«

Er grinst. »Das sehe ich. Na los, komm hoch.« Er hilft mir, während ich unter Zuhilfenahme von Knien und Ellenbogen auf ihn raufklettere, wo ich anfange, seinen dichten Wikingerbart in drei Stränge zu unterteilen, um ihn zu flechten.

Mom wälzt sich zu uns herum und berührt schläfrig meinen Arm. »Hast du schlecht geschlafen, Bhajan?«

»Warum gibt es arme Menschen?« Fragend sehe ich beide an. Kurz stocken sie, dann fangen sie sich und erklären etwas von wegen, es gäbe eben sehr viele Menschen und es sei nicht immer genug für alle da. »Aber wieso gibt es kein Gesetz, das reiche Leute dazu verpflichtet, armen Menschen etwas abzugeben?« Mir treten Tränen in die Augen.

»Das nennt man Kommunismus, Süße«, sagt Dad. »Das ist eine heikle Gratwanderung … Auch wenn manche Menschen sich danach sehnen, fremdbestimmt zu werden. Nach jemandem, der ihnen sagt, was sie zu tun haben.«

»Aber wieso?«

»Tja, das ist das Geheimnis, wie Regierungen Millionen von Menschen kontrollieren. Man verspricht den Leuten, sich um ihre Probleme zu kümmern, solang sie nur gehorchen. Es ist viel bequemer, nicht selbst denken zu müssen.«

»Ich will nicht von Fremden bestimmt werden!«, bricht es lauter aus mir heraus als beabsichtigt.

Moms tröstende, kühle Hand streicht mir über die Stirn, und Dad wirft mir diesen Blick zu, den er manchmal aufsetzt – als ob er den dringenden Wunsch verspürte, mir all sein Wissen mitzugeben, ohne das ich auf dieser Welt nicht bestehen werde. »Wenn du über dein eigenes Schicksal bestimmen willst, musst du ständig auf der Hut sein, Bhajan. Ständig. Sonst übernimmt jemand anderes die Kontrolle über dich, und du bist nur eine Marionette.«

Meine Hand hebt und senkt sich mit seiner Brust, und ich spüre, wie sein Herzschlag schneller wird. Ich denke still nach. Er verfällt oft in diese Rhetorik, tendiert zu den Extremen, als ob es am Ende nur auf zwei Dinge hinauslaufen könnte: Entweder man triumphiert oder man geht katastrophal unter. So was wie ganz gut zurechtkommen oder sich durchwurschteln scheint es nicht zu geben.

»Ich werde mich nie von Fremden bestimmen lassen«, verspreche ich. Meine Worte erklingen leise in der Dunkelheit, doch ich meine es ernst.

Er hebt die Decke an, damit ich darunterschlüpfen und mich zwischen sie kuscheln kann. All meine Sorgen und Fragen verblassen, und ich spüre, wie mir die Augen zufallen. Denn an keinem Ort fühle ich mich wohler als hier. An meine Eltern geschmiegt, wo mir keine Monster, keine Albträume und keine Ängste etwas anhaben können. Der sicherste Ort der Welt.

Zwei Tage, bevor wir Delhi verlassen, um unsere Entdeckungsreise fortzusetzen, bekommt Chiara ein Heiratsangebot. Offenbar hat im Tempel ein anderer Vater meinen Dad angesprochen. Die Familie des Brautwerbers ist weithin bekannt und einigermaßen vermögend, sodass sie die Antwort meines Vaters schockiert, der Chiara mit ihren 16 Jahren für zu jung hält, um den Bund der Ehe einzugehen. Genau wie im Straßenverkehr scheint man hier bei den großen Entscheidungen des Lebens nicht lange zu fackeln. Ich glaube, Chiara hat nie ein Wort mit dem Jungen gewechselt, geschweige denn Interesse an ihm. Dad hätte uns auch niemals erlaubt, allein mit jemandem zu reden, schon gar nicht mit dem anderen Geschlecht. So etwas tun nur andere Leute. Leute, die keinen Gedanken an ihre Zukunft verschwenden.

Mom, Chiara und ich schlendern ein letztes Mal über den weißen Tempelpfad und lächeln vertrauten Gesichtern zu.

»Wartet!!« Frank rennt mit großen athletischen Schritten und wippendem dunklem Pferdeschwanz hinter uns her.

Barfuß kommt er schlitternd zum Stehen. »Mom, Mom, Dad hat es mir eben erst erzählt. Das ist perfekt, einfach perfekt! Wir könnten Chiara hierlassen!«

»Frank.« Mom verdreht die Augen.

»Mom, bitte«, fleht er sie an und geht buchstäblich vor ihr auf die Knie. »Diese Familie wird sich um sie kümmern, ganz sicher! Und mal ehrlich, vielleicht kriegt sie nie wieder ein anderes Heiratsangebot. Wir wären sie los!«

Chiara funkelt ihn wütend an. Mom atmet tief ein, atmet aus und geht weiter, während Frank sie anbettelt.

Wieder in unserem Hotelzimmer lässt sich Frank der Länge nach aufs Bett plumpsen, resigniert einen Arm über die Augen gelegt. Um ihn zu trösten, klettere ich auf ihn und setze mich im Schneidersitz auf seine Brust.

»Oh, Bhajan«, klagt er, »wir waren so nah dran.«

Während sich unser Wagen durch Delhi kämpft, stemme ich ein Bein gegen Moms Vordersitz, um ein wenig Stabilität in dieser Welt zu finden. Von allen Seiten werden wir von Fahrzeugen bedrängt: winzige Autos, über die Straße rumpelnde Busse, aus deren Türen und an deren Außenseiten Menschen hängen, Rikschas, Fahrräder und Motorroller, die allesamt von Menschen gefahren werden, die offenkundig keinen Sinn für die Heiligkeit des Lebens haben. Mein Kopf rollt auf der Lehne hin und her, und ich fühle mich merkwürdig schlapp.

Auf beinahe jeder Betoninsel inmitten der lärmenden Fahrspuren stehen provisorische Hütten, die aus Resten zusammengezimmert und mit Schnüren oder Lumpen zusammengezurrt sind. Ich sehe abgemagerte Kinder mit großen Augen in zerschlissenen T-Shirts, die barfuß auf dem glühenden Beton stehen, während um sie herum die Autos hupend vorbeirasen. Vor den moderneren Gebäuden sitzen bettelnde Kinder, einige mit nur einem Arm oder einem verstümmelten, kaum verheilten Auge.

Wir biegen in einen engen Kreisverkehr, der scheinbar endlos ist, da niemand den anderen die Spur wechseln lässt, und ich spüre, wie sich mir der Magen umdreht. Stöhnend sacke ich nach vorn.

»Psst, nicht weinen.« Mom streckt eine Hand nach hinten und streichelt mir übers Knie.

»Es ist gut, dass du das mal mit eigenen Augen siehst, Bhajan«, sagt mein Vater streng, der noch immer auf der linken Spur festhängt und bereits die sechste Runde dreht. »Vergiss nie, wie glücklich du dich schätzen kannst …«

»Ich muss aufs Klo!«, schluchze ich, als mir ein Schmerz durch den Magen fährt. Dads Gesichtsausdruck im Rückspiegel ändert sich schlagartig, als er einen Blick auf mich wirft.

»Kotz mich ja nicht voll!« Hektisch kurbelt Frank das Fenster herunter und zieht mich dorthin. Ich kneife die Augen zusammen, als Dad sich hupend in den nächsten Höllenkreis vorarbeitet. Quietschend kommen wir vor einem Café zum Stehen, vor dem ein paar Taxifahrer Chai trinken und Fliegen wegwedeln. Meine Beine geben nach, sodass man mich halb zur Toilette zerrt, halb schleppt. Die Magenkrämpfe sind so heftig, dass ich laut aufschreie, während Mom meine Hände umklammert hält.

»Was ist mit ihr?«, fragt mein Dad ängstlich, als ich schlaff an Moms Bein geklammert aus der Kabine komme.

»Sie muss sich einen heftigen Virus eingefangen haben. Wir müssen in ein Hotel. Sofort.«

Frank setzt mir eine Wasserflasche an die Lippen, doch ich drehe den Kopf weg. Alles, was ich will, ist, mich in eine Ecke zu verkriechen und zu schlafen. Als sie mich vor einem großen Hotel mit Drehtüren und Parkbediensteten in Uniform aus dem Auto hieven, brabbele ich im Fieberwahn vor mich hin – und dann versinkt die Welt in Dunkelheit.

Ich könnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist, als ich von den verzweifelten Rufen nach einem Kinderarzt, irgendeinem Arzt aufwache. Über mir huschen Gesichter hinweg. Meine Mutter mit ihren kalten Händen und ihren Küssen. »Sag doch etwas, Bhajan. Bhajan, sieh mich an.« Doch ich kann keine Worte formen, ich bin unendlich müde und schließe die Augen. Es fühlt sich an, als wäre ich ein Floß, das friedlich immer weiter vom Ufer davontreibt.

Es ist Nacht. Erneut Stimmen. Ein kaltes Instrument presst sich an mein Herz, und als ich meine Augen einen winzigen Spalt öffne, sehe ich eine indische Frau, die sich über mich beugt, neben sich eine Arzttasche auf dem Bett. Je länger ich in ihre mit Kajal umrandeten Augen blicke, desto tiefer erscheinen sie mir, wie flüssiger Bernstein. Abrupt dreht sie sich weg und spricht mit meinen Eltern.

»Sie stirbt bald. Außer es gelingt Ihnen, ihr viel Wasser einzuflößen.«

Ihre Worte stürzen den Raum in Stille, dann fangen alle hektisch an durcheinanderzureden. Sie diskutieren, ob sie mich ins Krankenhaus bringen sollen oder ob ich mir dort nicht noch Schlimmeres einfange. Die panischen Stimmen driften langsam immer, immer weiter weg, bis …

… etwas Hartes an meine Zähne schlägt und ich ein Augenlid anhebe und Frank und Chiara entdecke, die zu beiden Seiten auf meinem Bett sitzen, jeder eine Pipette in der Hand.

»Das ist nur Wasser, Süße. Du musst ein bisschen was trinken, okay?« Chiara schlägt ihren Gute-Laune-Ton an, den ich nicht ausstehen kann, aber selbst das stört mich in diesem Moment nicht. Dad schreit jemanden am Telefon wegen irgendwelcher Sitzplätze im Flugzeug an, aber das ist nicht weiter ungewöhnlich. Mom wechselt den kalten Waschlappen auf meiner Stirn, drückt meine Hand und hievt Koffer aus dem Schrank. Wieso, verdammt noch mal, können nicht einfach alle schlafen gehen und mich in Ruhe lassen? Ich drehe mich weg.

»Bhajan, Bhajan!« Frank drückt meine Schulter. »Trink doch ein bisschen Wasser!« So nah vor mir kann ich sehen, dass er die Tränen zurückhält. »Ich bins doch, Bhajan, kannst du es nicht für mich tun? Komm schon.«

Die Pipette stößt an meine Zähne, und ich probiere es, für ihn. Die ersten Tropfen Wasser brennen in meinem Hals. Dann fühle ich plötzlich Moms Arme, sie hat mich über die Schulter geworfen, ein Bündel ohne Knochen. »Los! Los!« Dad gibt Anweisungen. Wir eilen durch die menschenleere Hotellobby nach draußen in das fahle Morgengrauen.

»Machen Sie auf!«, schnauzt Dad den Taxifahrer an, und gemeinsam stopfen sie unsere Taschen in den Kofferraum.

In dem Moment erblicke ich sie. Sie gehört zu den zerlumpten Kindern, die an die Hotelmauer gelehnt schlafen. Nur dass sie wach ist. Ihr Körper ist klein und zerbrechlich, ihre zerschlissenen Kleider bedecken kaum die ausgemergelte Gestalt. Sie muss ungefähr vier oder fünf sein, genau wie ich, mit den gleichen großen mandelförmigen Augen, nur in Dunkelbraun statt Blau. Sie rührt sich nicht. Die Zeit steht still, und wir blicken einander an, während die anderen das Auto beladen. Mir fällt auf, dass ihre Arme zittern, wie die Saiten einer Sitar, die gerade erklungen sind. Sie hat die Arme verschränkt, wie um ihren fragilen Körper zusammenzuhalten.

»So, und jetzt alle rein.«

Ich spüre, wie Mom vorwärtsgeht und mich fest im Arm hält, als wollte sie ihre Stärke auf mich übertragen.

In diesem letzten Moment, kurz bevor ich in Ohnmacht falle, steht es mir klar vor Augen: Dieses kleine Mädchen wird es nicht schaffen. Uns trennen gerade einmal drei Meter, aber sie bleibt hier zurück und wird dem Tod überlassen. Ich werde gerettet. Und wir beide wissen es.

3 | Sydney, Australien, 5 Jahre alt

Ich schalte den Fernseher ein und bin sofort verliebt.

»Ich bin der Bush Tucker Man!« Ein sonnengegerbter ehemaliger Soldat um die dreißig kniet in der Wildnis und hält einen sich windenden Wurm in die Höhe. »Vielleicht denken Sie jetzt, das ist doch bloß ein Wurm«, er wendet sich mit seinem starken australischen Akzent zur Kamera, »doch in Wirklichkeit sind es Proteine.«

Das ist das erste Mal, dass sich meine Vorliebe für Kompetenz als wichtigstes Kriterium bei Männern bemerkbar macht. Kann er eine Apokalypse überleben? Das interessiert mich bei einem Mann. Durch meine Erfahrung, kombiniert mit dem, was mir mein Vater erzählt, glaube ich fest daran, dass eine Apokalypse nicht nur wahrscheinlich ist, sondern auch bei täglichen Entscheidungen miteinbezogen werden muss. Das heißt nicht, dass ich panisch bin – nur auf der Hut.

Es ist vier Monate her, seit wir Indien verlassen haben, und dank einer konsequenten Zufuhr von Avocados, Leinöl, Bush Tucker Man und illegal erstandener roher Ziegenmilch habe ich mich erstaunlich gut erholt. Die mir zugestandene Stunde Fernsehen während meiner Genesung war zunächst ein Schock, aber Dad ist mit meiner Programmauswahl äußerst zufrieden – ich lerne survival skills für den Fall, dass es einen Militärputsch gibt.

Nachdem ich meine heutige Lehrstunde erfolgreich absolviert habe – welche Wurzeln sind essbar, welche nicht –, renne ich in meinem neuen Lieblingsoutfit durch die Wohnung, ein bauschiges bodenlanges weißes Kleid, das ich zu meinem fünften Geburtstag bekommen habe. Als ich auf meinen Lieblingsausguck auf dem Fensterbrett unserer riesigen Wohnung klettere, kann ich quer über den Hafen deutlich die weißen Schalen der Sydney Opera erkennen. Für mich sehen sie aus wie die Segel eines gewaltigen Schiffes vor dem stechend blauen Himmel. Allmählich fängt es an, sich wie unser Zuhause anzufühlen. Und da bemerke ich die Veränderung an ihm.

Während ich auf dem Fensterbrett sitze, drückt mir Dad einen Kuss auf meine inzwischen wieder rosigen Wangen und geht mit sorgenvoller Miene im Raum auf und ab. Er wirkt so rastlos, wie er sich vor dem Himmel abzeichnet und mit den Augen den Horizont absucht. Das verunsichert mich, was womöglich der Grund dafür ist, dass ich zwei Tage später einen Fehler begehe.

Meine Turngruppe und ich stellen uns auf dem Sportplatz auf. »Okaaaaayyyy, Kids«, verkündet Trainerin Anita und dehnt die Vokale in typisch australischer Manier, »wir werden heute ein paar Wettläufe veranstalten, um zu sehen, wo wir stehen.« Sie bringt uns in Position, 25 Meter von der Ziellinie entfernt.

Ein schriller Pfiff ertönt, und wir rennen los. Mit geballten Fäusten sprinte ich los, bin plötzlich in Führung und genieße es, mich so lebendig zu fühlen. Wieder stark zu sein. Auf halbem Weg stelle ich fest, dass die anderen Mädchen sich gar nicht erst die Mühe machen, gewinnen zu wollen. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung; es ist ein glühend heißer Tag, und ich merke schon jetzt, wie kaputt ich nachher sein werde. Aber was soll Spaß daran machen, langsam zu rennen?

Nach dem zweiten Sprint nimmt mich Trainerin Anita beiseite. »Hör mal, Harbhajan, wäre es nicht nett, wenn du den anderen auch mal eine Chance geben und sie ab und zu gewinnen lassen würdest?«

Ist die Frau verrückt geworden? Ich bin drauf und dran, ihr zu sagen, dass das Kommunismus wäre und eine heikle Gratwanderung ist.

Als wir fertig sind, bin ich verschwitzt, erschöpft und hinke leicht. »Gut gemacht!«, brüllt mir ein Vater der anderen Mädchen zu und strahlt mich an. Ich habe ihn schon ein paarmal gesehen, mit seinen breiten Schultern, der rötlichen Hautfarbe und dem offenen Gesicht verkörpert er den klassischen Australier. »Und, gefällt es dir hier bei uns? Oder vermisst du die Straßenbahnen?«

Panik überfällt mich. Vorgeschichte. Wie lautet unsere Vorgeschichte noch mal? Ich krame in meiner Erinnerung, aber wir sind jetzt schon eine Weile in Australien, und außerdem glaube ich, ich habe einen Sonnenstich.

»Ich war ’82 mal drüben«, ruft er mir zu. »Umwerfende Gegend. Wo genau habt ihr noch mal gelebt?«

Oh Gott, man hat mich dazu gebrieft, aber ich erinnere mich nicht mehr. Mit jedem neuen Land ändert Dad nicht nur unsere Nachnamen, sondern erfindet für uns auch eine neue Geschichte, einen neuen Ort, aus dem wir kommen. Manchmal verhört er mich zum Spaß, wenn ich gerade nicht damit rechne. Irgendwann habe ich ihn gebeten, ob wir dafür nicht eine feste Zeit vereinbaren können, damit er mich nicht überfällt, wenn ich gerade auf der Couch abhänge und von meiner Zukunft mit dem Bush Tucker Man träume. Aber echte Verhöre finden natürlich auch nicht statt, wenn es einem gerade in den Kram passt.

Die richtige Antwort ist bei Fragen dieser Art immer ein Ablenkmanöver, indem ich an meinen Dad oder meine Mom weiterverweise. Früher bin ich bei solchen Probeläufen manchmal in Tränen ausgebrochen vor lauter Verwirrung darüber, meinen Dad bitten zu müssen, meinen Dad zu fragen. Aber inzwischen bin ich fünf und habe den Dreh raus. Wieso uns so viele Leute auf den Fersen sind, ist mir jedoch nach wie vor ein Rätsel. Ich weiß, dass Interpol dazugehört, weil ich meine Eltern darüber habe reden hören, welche Warnungen und Fahndungen sie rausgeben. Aber das sind nicht die Einzigen. In meiner Vorstellung ist es ein Monster mit lauter Tentakelarmen. Das nur darauf wartet, dass uns der kleinste Fehler unterläuft oder wir einen Moment unachtsam sind …

Der breitschultrige, rotgesichtige Dad sieht mich noch immer an und mutiert vom gesprächigen, gutmütigen Aussie zu einer jener schemenhaften Gestalten, vor denen ich mich so sehr fürchte. »Nun?«, fragt er, sichtlich irritiert.

Werde ich alles vermasseln? Uns alle auffliegen lassen? Steckt er mit den Behörden unter einer Decke? Mein Herz hämmert. »Fragen Sie meine Mom!«, platze ich heraus und laufe halb rennend, halb hinkend zum Auto.

Ein paar Tage später beschließt Dad, dass wir das Land verlassen. Ich weiß, dass ich vermutlich nicht der Grund dafür bin – es geht um irgendwelche Visa-Geschichten und darum, dass sich bewegende Ziele schwerer zu lokalisieren sind –, aber ich fühle mich dennoch schuldig. Als ich unser Monopoly-Spiel hole, finde ich Frank auf dem Boden seines Zimmers liegend vor, der liest. »Oh Gott«, stöhnt er, »wieso musst du immer dieses Ding tragen?«

Ich sehe an meinem bauschigen Kleid hinunter. »Das ist doch schick.«

»Es sieht lächerlich aus. Und nein, ich werde nicht mit dir spielen.«

»Biiiiitte.«

»Nein.«

»Doch!«

Er hebt mich hoch, setzt mich draußen vor seinem Zimmer ab und knallt die Tür hinter sich zu.

Eine Stunde später liege ich gerade wie ein gestrandeter Seestern in meinem Festtagskleid auf dem Bett, als sich die Tür öffnet. »Rutsch rüber.« Frank wirft Asterix und Cleopatra aufs Kissen, und wir beide liegen auf dem Bauch, Seite an Seite, während er mir vorliest. Seine langen, eckig zulaufenden Finger fahren die Wörter entlang, die ich lernen soll. Eine Entschuldigung ist nicht nötig.

Frank und ich verbringen die meiste Zeit zusammen, da er Chiara nicht ausstehen kann, und da wir so oft umziehen, wäre es zu mühselig, anderweitige Freundschaften aufrechtzuerhalten. Andere Kinder verstehen uns oft nicht und können ziemlich hartnäckig Fragen stellen. Selbst Mom ist merkwürdig still und zurückgezogen; ich spüre, dass sie nicht wegwill aus Australien. Aber sie beschwert sich nie, also beschließe ich, dass es an der Zeit ist, für sie das Wort zu ergreifen.