9,95 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Monólogo de hojas Ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

No se trata de encontrar algunos restos para edificar una historia. He fundido la fantasía en ellos como quien forma una vasija uniendo trozos viejos con arcilla nueva. Para contar cómo Ofelia perdió trágicamente a su esposo y salvó a su hija. Y cómo Bertha, su hermana, siguió el ejemplo de rebeldía y escapó dejando solo a su marido, llevándose a sus tres hijos. Es una historia de fuga y reencuentro con familias distantes y desconocidas. El dolor de las mentiras y el valor de la verdad. Ofelia es el relato de una familia del norte de México dispersada por el mundo sin romper sus lazos de fuerza y sentido del humor. Más ifnormación: www.canogonzalez.net Blanca Cano González (Chihuahua, 1959) obtuvo másteres en Filología y Educación en la Universidad de Ámsterdam. Publicó con Martha Faë Literatura juvenil contemporánea en España y diversos relatos en México y Países Bajos donde vive actualmente. En esta novela confluyen dos culturas que la autora ha hecho propias, dos mundos intensos y contrastantes pero a la vez afines.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

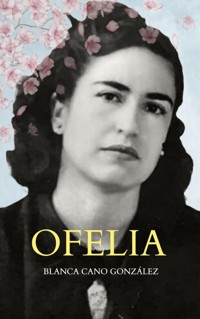

OFELIA

OFELIA

BLANCA CANO GONZÁLEZ

Agradezco las voces de Jorge, Verónica y Ioanna en esta historia tanto como la presencia de Nidia Vincent y Enrique Serna.

Ofelia

Autor: Blanca Cano González

© 2024 Blanca Cano González

Primera edición marzo 2024

Monólogo de hojas ediciones

Portada: V. Mahn

La autora conserva los derechos sobre su obra.

ISBN: 9789403753072 ePub

Edición en ePub: 29 de junio 2024

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra y su almacenaje o transmisión por cualquier medio sin permiso previo de la autora y el editor.

Impreso por Mijnbestseller/Bookmundo

Róterdam, Países Bajos

PREFACIO

No creo que se estén acabando las novelas sino los lectores. Y aun así mira: un relato. Lo que me queda de Ofelia después de buscar en la memoria. El agua se aprende por la sed, decía Emily Dickinson. Aprende a amar, me dije, rascando el yeso de la pared, escribe con la punta de un clavo las palabras que te quedan. Aunque la gente no lea.

Escribe, me dije, para darle cuerpo a la imagen que nadie guardó en un golpe de luz, en el parpadeo de una cámara, en un disco de vinil que gira, en el lienzo de cartón entre las fotos.

No es solamente Ofelia. Es la estirpe a la que pertenece. Es lo que reconozco de ella en mí, frente a un plato de avena o cuando tengo la lengua seca de miedo y no sé cómo abrir una respuesta.

Esta trilogía cuenta la historia de Bertha, Ofelia, Concepción, Celia, Dolores y Blanca. Es el gran vacío del olvido rompiendo el tejido de la memoria. Nos damos cuenta de todo lo que hemos amado cuando sentimos que se erosionan los recuerdos.

Ofelia es la historia de los padres que desaparecieron y la entereza de esas mujeres que siguieron avanzando sosteniendo sus cuerpos como puños.

1

–Yo sé dónde está tu papá.

–En el cielo.

–No, –dijo Belisario– en la tierra. En un barranco perdido en la sierra.

Celia sigue coloreando apretando el lápiz color púrpura, haciendo crecer la superficie de un pétalo de flor con perfiles negros. Sobre la frente se le ven perlas diminutas de sudor y su pelo negro recogido hacia atrás brilla bonito.

–Tú no me crees, Chelita, pero yo lo he visto.

–Beli, –contesta la niña mirándolo con ojos redondos y fuertes– todo el mundo lo está buscando desde hace dos meses y nadie lo encuentra. Hasta una recompensa le van a dar a quien lo encuentre. Y ahora tú me estás diciendo que sabes dónde está. Eso no es verdad.

–¿A ti te gustaría ir conmigo a la barranca?

–Es muy peligroso, Beli. Deja de decir…

Iba a decir algo así como “pendejadas” pero se detiene a tiempo y sigue coloreando para que se le pase el coraje. Ya sabe que Belisario es así, un tipo divertidísimo pero a veces muy simple. El hombre respira a su lado y suda. Es empleado del señor Tobías José, fundador de la empresa de aviones comerciales donde había trabajado el papá de Celia. Belisario suele ir de visita a casa de la niña para hablar con ella y con su madre. Al principio, cuando ocurrió el accidente, este hombre llegaba solamente con una bolsa de panes dulces, se los daba con respeto a la niña cuando le abría la puerta, y luego se iba sin decir casi nada. Es que me da mucha pena, le decía a la secretaria, me pone muy triste pensar en lo duro que es la vida para esa madre viuda con su hija. Las madres solas siempre me tocan el corazón, ¿sabes?

Ahora Belisario está tomando un refresco llamado Barrilitos color naranja intenso en botella de vidrio. Con la yema de los dedos acaricia sus relieves diagonales. Luego se pone a jugar con la corcholata y le arranca el corcho interior usando la uña larga de su dedo meñique. Mira a Celia pintar una flor del libro para colorear. El tiempo es horizontal y plano. La mesa está protegida por un vidrio grueso que cubre la madera oscura. Es muy práctico el vidrio, porque se limpia fácil, pero Celia lo detesta porque se le pegan los antebrazos a la superficie tan lisa o bien se queda manchado el vidrio con la grasa y el sudor de su piel. Qué fastidio hacer la tarea en esa mesa, la única de la casa. El ventilador zumba dócilmente mientras Belisario sonríe levantando su bigote ralo y cuidadosamente recortado. Es el año 1951. Tapachula, Chiapas. Se habían suspendido las expediciones de búsqueda por falta de fondos y Belisario sabía que Ofelia se mudaría con su hija definitivamente. Se irían a Chihuahua o a la capital. Para no volver se van y eso le parte el corazón. Mi niña Celia no, que no se vaya. Por eso había venido, para decirle a Chelita que había razones para quedarse. Pero ella tenía que poner más de su parte.

–Si quieres te enseño algo para que me creas, Chelita –dice acercando su aliento que huele a mandarina azucarada.

–No te creo de todas formas, Beli. Mira, ya sé que eres muy lindo y todo, pero yo ya no estoy para bromas, ¿te fijas?

Belisario saca algo del bolsillo del pantalón y pone el puño cerrado sobre la mesa.

–Deja de pintar para que veas esto.

Celia cierra los ojos dejando ver sus pestañas tan largas y curvas. Con ambas manos se alisa el pelo hacia atrás soltando un suspiro de conformidad.

–A ver, pues…

Lentamente Belisario gira el puño y abre la mano morena y delicada. Allí. Sobre las líneas de su mano, se ve una pulsera de oro con letras itálicas: Víctor Manuel. Al dorso de la placa arqueada pone: con el amor de tu esposa Ofelia.

Celia no necesita tomar la pulsera entre sus manos, la conoce de memoria. Era de su papá. Un llanto seco se le sube hasta la garganta y le aprieta la voz dejándola muda.

Belisario sostiene la pulsera en la mano abierta alimentando la curiosidad de Celia. Son unos cuantos segundos donde sucede mucho más que en un minuto entero. Porque puedes ver los ojos de la niña abriéndose como platos, la sonrisa lenta de Belisario, el brazo lampiño y fuerte del hombre que retira la mano, la mano que se cierra y esconde su tesoro. Mira aquí cómo Belisario le ordena estar en silencio llevándose el dedo índice vertical sobre los labios. Y en ese instante también cabe la decepción y el berrinche de la pequeña porque quiere saber más, y las ganas que tiene de arrebatarle la pulsera. Era de su papá, ¿cómo la ha encontrado este hombre?

Ya sabiendo hasta dónde llega el poder de la curiosidad, Belisario reclina la espalda en la silla y respira satisfecho. Porque ya controla los hilos de un globo y se pone a jugar.

Después de pensar un poco en las palabras de Belisario, Celia considera la posibilidad de negociar.

–¿Dices que has encontrado el barranco donde se accidentó mi papá? ¿Te fuiste de expedición con el capitán Urquidi o qué?

–No, yo no, no he visto nada todavía… Hilario fue, solo.

Celia es de pocas palabras y le pregunta quién es ese alzando los hombros y frunciendo el ceño.

–Un paisano que me encontré en un changarrito, tomando cerveza. Estaba yo allí medio dormido cuando le vi esta pulsera puesta. No me preguntes cómo, pero al final me la dio. Y me prometió llevarme al lugar del accidente. Así que yo sé de estas cosas.

Cuando Belisario pronuncia la “s”, suele silbar un poco, de modo que Celia sonríe en un momento en que Beli quisiera impresionar como gran señor.

–¿No me crees o qué?

–Me pone muy contenta, Beli. Yo creo que mi mamá va dar saltos de puro gusto.

Celia comienza a balancear las piernas para sacudirse la tensión. Lo hace como quien juega en un columpio, van y vienen.

–Pues no, de eso se trata, de que no le digamos nada. Yo estoy así calladito todo el tiempo, porque sé que si don Tobías se entera de esto, me mata.

Y en el momento en que dice “me mata”, ambos van bajando en un gran silencio como pozo, pensando en lo que significa esto. Se han publicado varias versiones sobre lo que ocurrió antes y después del accidente. Se ha gastado un dineral para encontrar los restos del avión y ahora resulta que un empleadillo de mala muerte ha bajado al barranco, o al menos eso dice. Celia se imagina que Beli quiere sacar dinero de todo esto, pero a la vez él necesita a alguien que lo ayude, porque de otro modo no se explica la complicidad de su actitud. ¿Y qué tal que su padre sigue vivo y Beli no quiere confesarlo? Alguien ha dicho que su padre y el copiloto se están escondiendo de la justicia… ¿Por qué le propone esto? ¿Por qué a ella?

–Yo te ayudo –contesta Celia haciendo de sus trece años, veinticuatro– dime.

–No, dime tú cómo le hacemos, porque para bajar al barranco necesitamos un día completo o tal vez más. Hilario viene con nosotros, no te preocupes.

–No, Beli, no vamos… yo no quiero ver muertos. Además me dan miedo las arañas y eso está lleno de bichos.

–Lo vas a ver, a tu papá, Chelita, como a un niñito dormido, muy lindo y limpio, ya verás.

–¿Todavía está vivo?

–Está con los angelitos, por eso se ve así de lindo.

Celia ve la cara de tonto que pone Belisario cada vez que quiere tratarla como a una niña de cinco años.

–Mi mamá también lo quiere ver, Beli.

–Ya lo sé, pero ella es una señora complicada, y solo los niños pueden ver a los papás dormidos.

–Ella no, entonces.

–No, ella no. Por eso no le decimos nada de que vamos a buscar a tu papá. Yo paso por ti, vamos a verlo y volvemos. A lo mejor hasta hablas con él… y le preguntas cosas…

Celia sospecha. Le está diciendo que va a hablar… ¿con quién? Beli no tiene idea. Belisario no se imagina las pesadillas que ha tenido Celia desde que su papá no volvió una tarde de septiembre. Ella siempre se acercaba a la ventana a ver volar su avión antes de aterrizar. Y en el aire Víctor Manuel hacía una vuelta innecesaria para saludar a su niña. Celia salía a la calle cuando era más pequeña y vivían en Chihuahua. Víctor la veía con su vestido blanco levantando los brazos por la calle polvosa y desierta. Esa imagen era una de las más adoradas. Su pequeña abrazando el aire donde él volaba.

Pero cuando se fueron a vivir a Chiapas no tenía caso salir. Todo estaba lleno de vegetación y no había manera de distinguirla entre la gente. Dejaron de saludarse, pero Celia siempre sonría frente a la ventana y él giraba en el aire.

Esa vez que su padre no volvió, Celia corrió a avisarle a Ofelia. Dos horas de retraso era mucho y por eso la niña fue a preguntarle qué pasaba. Luego salió a las oficinas. Belisario dormitaba en su sillón de cuero negro y le prometió que iría personalmente a las pistas de aterrizaje a ver qué había pasado. La pequeña de doce años apretaba su medallita de oro incrustando las imágenes de la virgen y San José en las yemas de los dedos.

Primero le dijeron que volvería y no volvió. Luego empezaron los rumores, las noticias de los periódicos. Un día oyó un programa de radio en el que entrevistaron a don Tobías José, el dueño de los aviones. Este hombre estaba indignado diciendo que Víctor Manuel y su cómplice Hugo Mijares se habían robado el avión y que estaban escondidos en Guatemala. El periodista le respondió con una voz nasal: pero don Tobías, también puede ser que se hayan accidentado y estén muertos los dos. Ya sabe que la selva de Chiapas todo lo devora, y con las lluvias de los últimos meses…

Esa voz nasal tan inconfundible para el público se le quedó metida en los oídos, sobre todo antes de querer dormir. Las primeras pesadillas que tuvo eran simples. El avión daba vueltas y Celia no podía salir de casa para saludar a su papá. La puerta estaba cerrada con llave y no había manera de abrirla. La niña le gritaba a su madre y la señora buscaba atontada en todas partes sin encontrar nada, “válgame Dios de los cielos, dónde puse la llave”, desordenando la ropa y convirtiendo la casa en una especie de bazar de baratijas.

Pero una pesadilla en especial, algo que Celia soñó una vez, se le quedó grabada para el resto de sus días. Una escena de repetición instantánea.

La niña camina por la selva fijándose en las plantas para que no se le meta algún bicho entre la ropa. Su madre camina detrás de ella, protegiéndola. De repente, al levantar una rama, ve un trozo de pantalón azul. Intuye que ése era su padre. La tierra húmeda le cubría el torso. Unas plantas más. Las manos le tiemblan y siente palpitar el corazón casi atrapado en los pulmones. Huele a hoja de tamal verde y el ruido de las chicharras sigue raspando el aire. Su madre se arrodilla y le habla. Víctor Manuel –le dice– eres tú, ¿verdad? Responde, mi vida, dime...

Después de mover unas hojas puede ver una cara cubierta de lodo y sangre. No se atreven a tocarlo y se acercan más para reconocerlo. El cuello amoratado, la boca torcida y semiabierta donde se vislumbra un par de dientes. Es él. Celia se acerca más y puede oler la amalgama de plantas podridas y la humedad. Gotea una lágrima suya sobre esa monstruosidad inmóvil y con su mano pequeña se atreve a acariciarle la frente para limpiarla. Su piel al tacto es como un pedazo de cuero seco.

Ofelia le ruega: Víctor, despierta mi amor. Pero una reacción inmediata azota su mente y dice “mejor que no”. Si ha quedado así después del accidente, es mejor que ya no se despierte.

Chelita, vámonos. Resignada la niña le besa la mejilla izquierda y al incorporarse prueba con la lengua los restos de tierra adherida a sus labios. Masticando lodo se despierta. El asco es como una bola de aire que rueda muy rápido del vientre hasta su boca. Se incorpora en la sombra y quisiera estar muerta.

Cuando el doctor le recetó somníferos, la niña dijo: pero si lo que yo quiero es no dormir…

Belisario esperaba la respuesta. Presionaba mirándola con simpatía. Sonreía tímidamente para no mostrar el hueco vacío que le había quedado después de que le extrajeron un colmillo. Entonces… ¿vienes o no?

–Mi mamá también viene, si no, yo no voy.

–No puede ser, Chelita. Somos tú y yo, en secreto. Te voy a cuidar bien, como un papito, deveras.

–Y ¿por qué yo? Baja con los militares esos que quieren verlo.

Después de una pausa, después de mirar al suelo entre sus dos piernas abiertas, después de buscar una explicación entre su par de zapatos de charol negro, Belisario contesta.

–Es que yo creí que querías verlo sin otras personas. Porque era tu papá, nomás. Luego cuando lleguen los demás, lo van a meter en una caja y se lo llevan y cierran todo y ya no lo viste. Y como tú me dijiste que querías verlo, pues se me ocurrió que podemos ir juntos. Pero si no quieres, ahí lo dejamos, nomás.

Belisario toma el refresco de mandarina y suenan suavecito los tragos por su cuello. Celia sigue coloreando mecánicamente. Odia las mentiras. Aborrece a los del sur porque le dicen que ella no sabe ser discreta, que siempre gritonea la verdad con su acento norteño, con su cantadito de ranchera que tiene. Y mientras sus amigas la excluyen de sus planes divinos, Celia se pasea sola por el patio de la escuela pensando que ella es así. Al pan, pan. Al vino, vino.

–Luego les vamos a contar todo, te lo prometo –explica Belisario.

–Mira, Beli, mejor le pedimos a mi mamá que nos acompañe y que no diga nada. Vamos los tres, o el Eulalio ese también.

–No, eso sí que no, Chelita. Mejor me voy mañana y ya te digo, que aquí no ha pasado nada.

La niña se levanta para detenerlo y lo abraza pensando que en el fondo le está proponiendo algo bonito, que tiene buen corazón.

–¿Y tu trabajo? ¿Te vas así nomás un martes a la barranca, Beli? No, mira, déjame pensar y puede que el sábado… mi mamá dijo que tenía que visitar un rancho con sus abogados o algo así. ¿Cómo la ves, vamos juntos el fin de semana? Ahora es muy pronto. Es que no sé…

–A mí tampoco me gustan las mentiras, mi niña –dice acariciándole el pelo– pero es que no sabes lo difícil que es trabajar para don Tobías. No puedo confiar en nada, en nadie, nomás en ti.

Belisario sentado en su silla y la niña de pie a su lado. Están para una foto de 1920. Beli le arregla los pliegues de la blusita, gira los botoncitos para ponerlos en fila, le corrige las ondas de la falda, le arregla los pliegues de los calcetines, acaricia los bordes de cada calcetín.

–Te prometo no contarle a nadie lo de la pulsera. Pero no quiero ver muertos, me dan miedo. Prefiero verte a ti… tú me quieres mucho, Beli, ¿verdad?

–No tienes idea, Chelita.

Y Chelita no tiene idea. Solo Belisario cuando abre el cajón de su escritorio de metal gris oscuro, cuando cruje la silla giratoria, cuando levanta una bandeja de madera para sacar un folder. Solo Belisario sabe cuándo poner el folder sobre la superficie impecable del escritorio. Sabe acariciar la cartulina color verde opaco del folder. Sabe cuándo abrirlo y ver las fotos. Varias fotos, las está contando. Belisario sí tiene idea, Chelita no. Y en las fotos unas mujeres bien vestidas. Siempre una foto con un árbol. Siempre una mujer muy joven con un bebé en los brazos. Mujer, árbol, bebé. Una y otra foto. Más de cinco, y una de ellas con dedicatoria: No te olvida nunca.Remigia. Y no se ven las caras de los niños, solo las mujeres formales en blanco y negro, las orillas con recorte irregular, como mordisqueadas, pero así se usaba entonces decorar los bordes de las fotos. Y luego se ven folios, actas de nacimiento, actas de propiedad, facturas, pagarés. Un laberinto de papeles por donde solo Belisario encuentra la salida.

Y luego debajo de todos ellos, después de hojear uno a uno cada documento, Belisario respira hondo para contemplar una foto de Ofelia caminando por una calle de Chihuahua. Es la gran señora con una gabardina oscura y una pañoleta de seda atada bajo la mandíbula. Camina con paso firme llevando a su hija de la mano. Y la pequeña es una muñequita, una belleza de niña con sus pestañas enormes y su tez aceitunada, su pelo tan bien arregladito. La ciudad está fija allí en sus tonos grises, la madre contrasta con su ropa negra, la niña tiene tonos angelicales y sigue los pasos largos de su madre. Solo Belisario sabe. Se robó esta foto del álbum familiar cuando Chelita se levantó por un refresco. La acaricia. El folder regresa al cajón, la bandeja de madera se desliza encima, y una llave lo cierra todo.

2

–¿Por qué no quieres dormir, hijita? Vete a tu cama…

–No, es que sueño con cosas feas.

Habían transcurrido unos cuantos días después del accidente y la niña no sabía si estar triste o no. Cada vez que lloraba, los adultos le decían que su papá iba a volver. Pero cuando ella estaba jugando o parecía no escucharlos, todos coincidían en que su padre había muerto trágicamente. Era un muerto sin cuerpo. Era un vivo distante y doliente, alguien al que no se puede llorar o recordar con una nostalgia libre. Lo único que la entretenía era la música del radio o ponerse a colorear.

Celia cerró la boca y su madre siguió mirándola. Allí metida en su silencio de ostra sellada en sus sedimentos era difícil sacarle alguna palabra. Otras veces la niña era como los gorriones incrustados entre las piedras que si te acercas, salen volando. No hablaba de su padre, y para evitar la insistencia materna, daba la apariencia de estar molesta. Ofelia se quedó un buen rato pensando en la manera de abordarla.

–Yo no he soñado con tu papá, eso no lo entiendo. ¿Y tú?

–¿Qué?

–¿Entiendes por qué no lo sueño?

–Eres una señora grande, por eso.

Ofelia se quedó viéndola con los ojos entrecerrados.

–Es que eres preocupona, mamá, no sé… ahí estás pensando. No sueñas.

Habían cenado pan dulce con leche y quedaban algunos migajones de pan sobre la mesa. Empezaron a hacer figuritas con las migas hasta que Ofelia continuó en su búsqueda de palabras.

–Yo sí te cuento lo que pienso. ¿No me cuentas un poquito de tus sueños?

–Mira, este es un patito.

Haciendo acopio de paciencia, Ofelia se puso a hacer más patitos de miga y cantaron juntas. Ya que se disponían a recogerlo todo, Celia empezó a hablar de sus sueños inesperadamente. Le contó de cómo andaban juntas en la selva, le explicó de qué manera gritonean los pájaros allí. Hablaba como si tuviera un diálogo con la punta de sus propios pies, sin ver a nadie, sin pausas. Cuando levantó la mirada, se dio cuenta de que su madre la miraba llorando.

–¿Y tú por qué lloras?

–No lo sé, mi hijita, porque me pone tan triste todo esto.

–Yo no lo quiero ver, mamá. Si ya no vive, mejor no lo veo. Me dan no sé qué los muertos.

–Así ha sido siempre. ¿Te acuerdas en Chihuahua?

–¿De qué?

Ofelia se limpiaba el sudor del cuello con una toalla blanca y Celia deformaba dos patitos en uno.

–Cuando murió el profesor Jiménez fuimos a su sepelio, a la misa. Tuvimos que sentarnos hasta atrás en la iglesia porque no querías estar cerca del ataúd. ¿Ahora sí te acuerdas?

–Uy, pero eso fue hace mucho…

–Sí, estabas chiquita. Me acuerdo que columpiabas las piernas mientras estábamos sentadas en el banco largo, oyendo la misa.

Celia interrumpió la historia para preguntar si volverían a Chihuahua, o si ya había noticia de los primos, o si volvería a la escuela con sus amigas del norte. Preguntó si las monjitas habían escrito. Luego le pidió a su madre que continuara con la historia de la misa del muerto.

–Me dijiste que te dolía la cabeza. Yo creo que la verdad es que querías irte, pero todo el mundo estaba allí presente, no podíamos salirnos así nomás. Así que abrí mi bolsa.

–¿La verde claro o la azul marino?

–La negra, por supuesto. La plana, como de cartón. Pero traía allí… ¿te acuerdas?

–No.

–Un sobrecito de ¡Sal de Uvas Picot! Contra las agruras.

–Sí, sí me acuerdo –y empezaron a reírse juntas– me dijiste que mojara un dedo y lo metiera en el sobrecito. Y la sal hacía globitos en la lengua.

–Era efervescente, con sabor a limón. Y así, un poquito tú y un poquito yo, nos fuimos comiendo las sales del paquetito tratando de no reírnos mucho.

–Pero tú cantabas suavecito la canción del comercial, ¿te acuerdas, mamá?

–Sí me acuerdo.

Los anuncios de la radiodifusora XEW habían convencido a Ofelia de que la combinación pulverizada de bicarbonato de sodio, ácido tartárico y ácido cítrico, bajo el nombre comercial de Sal de uvas Picot, eran el remedio para todo mal y era capaz de revivir muertos después de una borrachera. Eso, o un plato de chilaquiles muy picosos.

–Así se te pasó todo el miedo, ¿verdad?

–Creo que con eso se me quitó el dolor de cabeza –contesta Celia.

Se abrazan unos instantes, no mucho porque el calor las hace sudar y las separa. Siempre ahí, ese bochorno pegajoso de por medio. Luego más tarde Celia se infiltra silenciosa debajo de las sábanas al lado de su madre. En Ofelia se va apagando la luz de sus ojos reducidos en la penumbra. Su hija respira tranquila a su lado, inmóvil aunque se esté cayendo el mundo. Tal como cuando la niña jugaba con su padre. Él saltaba en el colchón y la niña, obedeciendo a la primera ley de Newton, era el objeto en reposo que permanecía inmóvil y en su sitio mientras se hundían los resortes de la cama y su padre eufórico gritoneaba feroz.

Lo único que quería hacer Ofelia era ayudar a su hija a ser feliz, con burbujas en la boca o con lo que fuera a venir. Era como nadar de noche en el mar Caribe.

3

Para no quedarnos pensando en el folder de Belisario y en las pesadillas de Celia, podemos decir algo más sobre una serie de padres perdidos en esta familia. Porque suena raro decirlo, pero en mi familia ha habido padres que vuelan y desaparecen, padres que se quedan atrás y se pierden, y padres simplemente desconocidos. Como mi propio padre que desapareció de mi vida o lo hicieron desaparecer de una manera muy peculiar.

Era el año 1970 en la ciudad de México Distrito Federal. En mi cuarto la ventana había sufrido un cambio total. Cuando llegamos a vivir en el apartamento, yo había escogido el dormitorio del fondo porque tenía más privacidad y a tres metros se veía un sauce enorme. Se me antoja decir que se veía el extenso plumaje de un sauce. Podía pasar horas enteras oyendo las frondas oscilar con el viento suave. Yo tenía diez años y sacaba los brazos por la ventana moviéndolos imitando el vaivén. Bonita palabra, va y ven, una y otra vez.

Un día volví de la escuela y estaban talando el árbol, y siguieron talándolo sin detenerse a oír a la niña de la ventana que pedía alterada a su madre que hiciera algo. Pero a fin de cuentas se quedó de luto un buen rato. Luego vinieron los de la constructora y en unas cuantas semanas habían elevado un condominio que no se derribó ni siquiera con el zarandeo del terremoto del 85.

Esa caja de cemento, porque el edificio nuevo no tenía ventanas en su parte posterior, dejó ciega una ventana de mi cuarto y por una tercera parte la otra ventana por donde me asomaba al jardín de una casa.

Allí estaba yo tomando el aire el sábado 31 de enero por la tarde cuando oí la voz de mi madre al teléfono.

–Sí, la que me habló fue Tacha (silencio) no, su madre ya había muerto hace algunos años. Sí... claro... mmh... sí. Pues bueno, me dicen que tengo que ir (silencio) sí, ya saben en mi trabajo. No. La niña se queda aquí con la sirvienta. No es más de una semana.

La susodicha niña era yo. Mi hermana, doce años mayor que yo, vivía con su familia, y mi hermano se había ido a estudiar a Estados Unidos. Después de una pausa prolongada siguió hablando mi madre con cierta angustia.

–Eso no se lo voy a decir nunca, Ofelia. No vamos a discutir esto otra vez. Se queda aquí una semanita y le digo que voy a un congreso. No, espera, no te pongas así (silencio). No, ya sabes que él no vive conmigo, se queda a veces... mmh, no, le voy a decir que no venga, pero igual no viene, si no estoy yo en casa, no viene (silencio). Te preocupas mucho por eso, ahá, no. Cálmate, no me grites. Ya ves, mejor no te hubiera hablado. Déjame explicarte... no, no hace falta, no vengas, es sábado, y los fines de semana tienes que descansar. Yo ya tengo todo... ¿contigo? ¿Deveras? Bueno, también puedes quedarte a dormir aquí.

Me dio un vuelco el corazón. Mi mamá estaba hablando con la tía Ofelia. Algo tenía que hacer ella por una semana, pero yo me iba a quedar con mi tía favorita. Fue como si me hubieran anunciado un viaje a Disneylandia. Apreté las manos al borde de la ventana y acerqué aún más el oído a la pared para seguir oyendo.

–No vamos a hablar otra vez de eso, eres terca, Ofe, no, ni se te ocurra, y mucho menos en mi ausencia, no le vayas a decir... bueno, está bien, es mejor. ¿Te hago llegar un taxi? Bueno, tampoco me lo tomes a mal, era para ayu... sí, bueno, media hora. Sí, nos vemos.

Me quedé inmóvil. Estaba sentada sobre la cama y de un salto me pasé al escritorio a fingir que estaba escribiendo algo. Mi madre tardó en entrar en mi cuarto.

–¿Qué está haciendo, mi niña? A ver... uy, qué bonito. ¿Quién es mi sol? ¿Quién te quiere, dime?

Le brillaban los ojos en la semi oscuridad como a un gato herido. La abracé esperando la buena noticia. Mi tía estaba en camino. Que me lo diga, pero ya.

–Te voy a contar algo triste, ven, siéntate aquí. Fíjate que tengo un congreso en San Luis Potosí. Es esa ciudad a la que fuimos en tren una vez, ¿te acuerdas?

Vaya rodeos. Me levanté para coger a Josefina, una muñequita de plástico que casi cabía en la palma de mi mano. Su cabeza era mucho más grande que su cuerpecito y tenía el pelo rubio y rizado. Me gustaba acariciarle la cabecita, peinarla una y otra vez.

–Pues me informaron ayer que tengo que ir para un congreso y te puedes quedar aquí con Agustina o, no sé, parece que tu tía Ofelia quiere cuidarte esta semana. ¿Te quedas aquí con ella o quieres irte a su casa? Creo que Agustina puede irse también para atenderte y limpiarle la casa a tu tía.

–Yupiii, Jose, –le dije a mi muñeca–, ¡nos vamos de viaje! ¿Hay que empacar algo?

–Ay, hijita, no sé. Si tu tía se quiere quedar aquí, pues no, no hace falta.

–Mira, de todas maneras empaco y si ella se queda, desempaco.

Empecé a apilar ropa sobre la cama. Tres blusas blancas del uniforme escolar, dos faldas azul marino, calcetines blancos, un cuaderno. ¿Qué más?

Mi madre se quedó observando la escena con pasividad, sonriendo tímidamente. Luego empezó a acariciar los dobleces de mi ropa.

–¿Quieres tu maletita, verdad?

Sin esperar más salí del dormitorio para traerla. Mi madre estaba como vacía por dentro, viéndome callada. Pensé que seguramente ya le había empezado un ataque de migraña y que poco faltaría para verla reptar como topo bajo las sábanas a oscuras.

–Tú siempre tan alegre, déjame darte unos besitos.

Me sostuvo los hombros queriendo decirme algo que venía desde muy lejos. Pero como yo quería estar bien preparada, empecé a bailotear y me dispuse a sacar más cosas que me iba a llevar.

Mi mamá se encerró en su dormitorio y se preparó un baño caliente. Yo fui apretando ropa y juguetes en la maleta de cartón decorada con estoperoles plateados. Era lila y las esquinas estaban reforzadas con molduras de metal, me la habían regalado en mi cumpleaños pero apenas ahora iba a estrenarla.

Me estaba peinando cuando oí que tocaban a la puerta de abajo. Por el intercomunicador oí la voz de mi tía y apreté el botón para abrir la puerta del edificio.

–Mamá, ya está mi tía. ¿Vienes?

Entré en su cuarto, pero mi mamá todavía estaba en la bañera. Oía un ligero movimiento de agua y unos sollozos entrecortados. Me quedé en silencio sin saber qué hacer. Seguro la migraña, me dije, y fue cuando mi tía tocó a la puerta del apartamento. Mi mamá no parecía oírla.

–Mamá, aquí está mi tía, ¿le abro?

No me respondió. Me parecía muy raro dejar a mi madre llorando, pero tampoco era plan entrar a verla desnuda en el agua.

–Ma, voy a abrirle, pero le voy a decir que te espere, ¿sí?

Aunque me inquietaba muchísimo saber qué estaba sucediendo, la dejé en el agua y corrí a abrir. Sabía que Ofelia estaba del otro lado de la puerta. Pero hay algo tonto en uno cuando se es niño y no se aguanta la ansiedad. En lugar de abrir, me asomé por el ojito de vidrio de la puerta. Mi tía estaba allí, y se le veía la cabeza más grande que el cuerpo. Así como a mi muñeca Josefina. Jamás habría imaginado que pudiera ser como mi tía. Qué risa.

Con un gusto enorme abrí la puerta, pero mi tía no abrió los brazos con el regocijo habitual. Estaba seria, tratando de sonreírme. Su abrigo azul marino estaba entreabierto y pude ver que estaba completamente vestida de negro. Se veía más alta de lo que era y estaba poco maquillada.

Otra con dolor de cabeza, pero ya se les pasará, pensé. Seguro que se habrán peleado, eso pasa siempre entre hermanas. Seguí sonriendo y ella, lentamente sacó una bolsita de celofán del bolsillo de su abrigo.

–¿Vive aquí una niña que come caramelos de anís?

Los dulces tenían forma de gotas, unas blancas con rayitas rojas y otras verdes con rayitas blancas.

–Sí, ¡soy yoo!

Me abalancé a su cuello para darle besos y se quedó prendida a mí en un abrazo prolongado, silencioso. Olía a jabón, a maquillaje en polvo marca Ponds, ligeramente rosa y perfumado que se aplicaba en las mejillas, olía a abrigo de lana. Hundí la cara en su abrazo y fue como si el color de su ropa se me pegara lento, secando mi felicidad.

Sin haber entrado todavía, me acarició el cabello lacio peinándome el fleco con los dedos. Ella era como yo, la que no sabía qué decir, la que tímidamente acariciaba a la muñequita.

–¿Vas a entrar? –le pregunté.

–Claro que sí –me dijo–, ¿dónde anda tu mami?

No quiso pasar a su dormitorio, se quedó en la sala y se sentó en un sillón. Esperamos aquí, pensé, es mejor. Pero no me atreví a decirle a mi tía que ya sabía algo de los planes para la semana, que la íbamos a pasar súper, que le iba a enseñar unas figuritas nuevas de origami y que la mamá de Stefan, el suizo que vivía en el pent-house, me había traído una caja de Lego, un juego que casi nadie conocía en México en ese entonces. Íbamos a armar casitas juntas y a reírnos mucho en la cocina. Iba a tener la exclusividad de mi tía por una semana, y eso me hacía la persona más feliz del planeta.

–¿Tocamos el piano mientras viene mi mamá? –le pregunté.

–No, mi niña. Ese piano debe quedarse sin abrir un rato.

Al oír esto me quedé con el ánimo inútil, perdí la vista en algún punto de la ventana y no me atreví a decir nada más. Ofelia me miraba y se le atoraba la voz tanto como a mí. Se quedó pensando. Con el dedo índice se acarició el perfil de la nariz, grande, aguileña. Para mí, su perfil era fuerza y determinación. Era único en la familia. Ofelia había tenido otro padre que mi mamá, un señor dueño de haciendas y caballos. Y en mi fantasía ese señor tan poderoso había tenido el mismo perfil.

–Tía, ¿qué te pasa? –le dije al fin temiendo que hubiera cambiado de planes.

–Acércate –me dijo– siéntate aquí.

Me puse al lado suyo de modo que las dos teníamos los hombros avecinados y la vista fija en el suelo.

–Tu papá murió.

Y al decir esto se tapó la boca con una mano temblorosa mientras con la mano izquierda me sostenía el brazo, como un anciano que temiera caerse al caminar.

–Ya lo sé.

–¿Bertha te lo dijo?

–Hace mucho tiempo. Yo tenía tres años cuando murió mi papá.

Ofelia sacó un pañuelo del bolso. No me soltaba el brazo.

–Yo no –continuó– no seré yo otra vez quien venga a hablar de muertos con una niña. No otra vez, no yo, virgen María purísima...

Estaba atardeciendo y tuve la intención de levantarme a encender la luz, pero ella me lo impidió. Así nos quedamos en la penumbra hasta que mi mamá entró en escena recién perfumada, como si fuera a empezar un día de trabajo.

–Válgame, ya se quedaron dormidas aquí, ¿o me quieren asustar?

Encendió las luces y me ordenó que fuera a la cocina a traer una jarra de limonada y unos vasos.

Obedecí y en la cocina me entretuve buscando servilletas para dejarlas murmurar algo que llevaba mucha carga de disgusto. Cuando volví, oí decir a mi madre.

–Ya viene Martha en camino con su hija. Nos vamos a Chihuahua esta misma noche. Ella conoce la carretera.

Nos quedamos como película vieja, como esas imágenes que se mueven sin sonido y donde parpadean los movimientos. Mi madre sirviendo limonada, yo poniendo los vasos sobre las servilletas dobladas y después removiendo los dulces de anís dentro de las bolsitas de celofán fascinada con los colores blanco y verde, resplandecientes. Mi tía sonriendo nerviosa. Mi madre buscando algo en su gran bolso de piel. El reloj marcando más minutos ahí, colgando del muro blanco. Y como si de repente despertara yo de un sueño de drogas, se repitieron las palabras de mi madre en mi boca.

–A Chihuahua esta misma noche... Pero si el congreso es en San Luis Potosí...

–¿De qué se trata todo esto? Me lo vas diciendo –dijo Ofelia terminantemente.

–Estamos esperando a que venga Martha, y entonces hablamos.

–Vamos a hablar ahora mismo, que para eso he venido. No pienso faltarle más el respeto a mi sobrina. Esto se acabó, Bertha. Qué mortificación contigo, deveras...

Yo me había sentado en el suelo para jugar con los dulces y en torno a mí estaban presentes: el sofá, dos sillones y el piano negro.

Mi madre se sentó en el centro del sofá y me dirigió la palabra con una especie de sordina en la voz, queriendo que su calma nos diera la impresión de que todo estaba bajo control, no solo ahora sino a todo lo largo del trayecto histórico de mis once años de existencia.

–Acaban de llamar para decirme... que a tu papá le dio un ataque cerebral y se puso muy malo de repente.

–Mi papá ya está muerto.

–No, mi niña. En realidad no. No había muerto todavía.

Las manos estaban frías, la mesa aún más. Los dulces en un montoncito. No dije nada.

–Mira, estas son cosas de adultos que vas a entender algún día. Pero lo que pasa es que tu papá estuvo viviendo en su casa de Chihuahua durante todos estos años. Y como le dio un ataque estando solo, no pudieron ayudarlo a tiempo y lo encontraron cuando ya había fallecido.

Mi mamá empezó a contar cómo era aquella casa y cómo fue su propia vida en esa ciudad árida y monótona del norte. Pero antes de que pudiera seguir con sus propias historias, Ofelia le dijo con mirada triste, entrecerrando los párpados hasta el tamaño de sus lágrimas:

–Vamos haciendo una pausa en esta historia, ¿mmh?

Y nos quedamos las tres viendo que los caramelos ya habían formado un círculo. Y que faltaba uno que se me incrustaba en el paladar.

–Dame uno a mí también, me dijo Ofelia acariciándome el hombro.

¿Pasó media hora? No lo sé. Yo quería ser adulta, escuchar con la cabeza. Quería una cabeza más grande que mi cuerpo. Escuchar sin sentir y luego cortar esa parte del vídeo.

Cuando volví a levantar la mirada, mi hermana Martha ya había llegado y estaba al lado de mi mamá, preocupada por mi reacción como quien ve a un enfermo al pie de una cama. Me dio una alegría inmensa. Martha y Ofelia eran dos estrellas de ternura y juego, lo que me hacía falta para sobrellevar la austeridad solemne que adoptaba mi madre en aquella época tan dura.

–Tal vez le puedas explicar tú, Ofelia, por qué hemos tenido que decirle a Blanquita todos estos años que su papá estaba… había muerto, aunque pues no. En fin, que ha tenido que ser así, ¿verdad Martha, hija? Es difícil... explícale, Ofe...

–Tengo un anís en la boca. Díselo tú.

Aquí ponemos otro silencio de diez por veinte. Uno de color cemento. Así tapamos lo que nadie quiere decir.

–Blanquita, ¿te gustaría venir con nosotras a Chihuahua? –preguntó mi hermana– nos llevamos a Martita también.

–Bueno, yo ya les dije a todos que vamos, porque nos están esperando en Chihuahua y les dije que Blanca viene también –aclaró mi mamá.

Un incendio interior empezó a devastar el cariño sembrado durante toda mi vida, lo que había crecido en años enteros de buenos días, hijita, qué quieres desayunar; los millones de momentos en que mi madre soltó al aire un te quiero, las voces sencillas antes de dormir. Todo ese ecosistema de amor empezó a consumirse en una cortina de llamas donde unos sentimientos cáusticos me subían desde el nudo que tenía en el estómago.

Algo estaba produciendo el hígado que sabía a los restos de coñac que me empiné una vez al recoger las copas semivacías al terminar una fiesta.

No se puede dejar de amar a una madre tan dedicada y bella que se endurece por salvar su propia vida. Y tampoco se puede empezar a amar a un padre que no se ha visto en tantos años. ¿Por qué debía privarme yo del regocijo enorme de estar con Ofelia una semana entera? ¿Por qué debía obedecer a mis mayores?

–Ve, Blanquita. Yo sé que no es lo que querías, pero sería peor si no vives todo esto –me dijo Ofelia volviendo este momento inolvidable.

Cuando en el juego de las sillas bailamos en círculos unos atrás de otros en torno a una hilera de sillas. Cuando se apaga la música y todos se sientan menos tú. Cuando te quedas buscando tu sitio pero alguien ha quitado un asiento, te entra una risa nerviosa. Empiezas a reírte de la situación para no perder el contacto emocional con el grupo. Ellos se ríen y tú también, para no sentirte como quien ha perdido su lugar. Ahí está el contacto, en la simpatía del grupo. Y así me hice de una sonrisa para responder.

–¿Y voy después un día a tu casa, tía?

–Claro, y vamos a comer buñuelos otra vez.

Ya puesto todo en el coche, mi tía le dio instrucciones a mi hermana sobre los lugares en que podíamos hacer pausas en el camino, porque íbamos a tardar varios días. Le mandó saludos a no sé qué tantos parientes y empezó a darnos la bendición para despedirnos. No dejaba de rezar entre dientes. Le temblaban las manos constantemente, pobre Ofelia. A sus 52 años y sin saber qué decirnos. Ya había que salir, se hacía tarde.

No me ajusté el cinturón de seguridad en el asiento posterior del coche, porque en ese entonces no se acostumbraba tanta precaución. Mi sobrinita de casi dos años cantaba rimas infantiles a mi lado y no tenía idea de lo que pasaba.

Mi tía me abrigó y me persignó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no había tenido espacio para estar triste, solo cuando le dije:

–Tía Ofe, no vamos a estar juntas esta semana.

–Van a venir otros días, Blanquita. Mi cuñado merece que estés presente, él te quería mucho. Dale mi bendición.

Eso no lo entendí. No veía eso de que mi tía estaba emparentada con mi padre.

Mi hermana arrancó el coche. Mi sobrina acabó por dormirse como un tronco. Mi mamá desenrollaba una retahíla de detalles que no se debían olvidar para el entierro.

Yo iba a faltar a clases, pero esa semana anduve en Chihuahua con el uniforme de la escuela visitando a parientes desconocidos. Era lo único que había metido en mi maleta de cartón lila, los uniformes del colegio que no tuve tiempo de desempacar.

Los juguetes que había planeado usar con Ofelia, me sirvieron para entretener a mi sobrinita. Yo estaba a unos días de asistir a mi primer funeral y de probar por primera vez los chocolates Hershey's.

Me despedí como personaje de documental histórico, sonriendo a las cámaras, sin una silla en el juego pero conservando el contacto emocional con la familia. Que no se me olvidara guardar la compostura y el pesar vendría después a morderme las buenas noches.

4

La tarde del jueves 27 de septiembre de 1951, Celia se despertó de la siesta y vio que su padre no llegaba. Después de dos horas Celia salió a preguntar qué pasaba. Su alarma puso en movimiento a Belisario, empleado de la empresa de aviación Tobías José. El buen hombre salió como pudo a las pistas de aterrizaje. Pero allí no le informaron nada. Quedaron en enviar señales de radio al avión, pero solía suceder que la interferencia por las montañas o la lluvia interrumpía la comunicación. Un avión salía y se anotaba en un registro de papel. Cuando llegaba a destino, volvía a anotarse la llegada. Eso era todo. Si no había nada en el papel, es que el avión no había llegado. Así que después de una hora, Belisario volvió a la oficina a ver si había noticias. Constanza, la secretaria, le dijo que no y que ya mejor se iba a su casa porque la estaba esperando su mamá.

El ventilador colgado del techo se había inclinado un poco cuando alguna vez se le soltó una tuerca, así que bailaba un poco y a veces daba un quejido lastimoso de fierro viejo. Había que esperar todavía más, de modo que empezó a dormitar en el sillón de su escritorio. Si no llegaba su jefe, tendría que ir a buscarlo a su casa.

–Belisario, ya volví.

Don Tobías José entraba por partes a la oficina. Visto desde la línea de entrada de la puerta se puede ver esto en cámara lenta: primero su vientre voluminoso cubierto por una camisa colgante, así como en los restaurantes donde el mantel ondea bajo la curva de las mesas redondas. Después, entran las puntas lentas de sus pies y luego el pantalón negro, bien planchado, con la línea de pliegue impecable. Los hombros y la cabeza son lo último. Digamos que la espalda viaja en diagonal y los pies van por delante, pero nunca rebasarán el nivel del vientre flácido pero tenso que se gana el protagonismo de la figura.

–Ya sé que nos acaba de llegar un estado de alarma.

Belisario se incorpora quitándose la legaña del ojo derecho haciendo unas pinzas con los dedos.

–Sí, don Tobías, el avión de Víctor no responde, hay alarma.

Se quita el sombrero, lo pone en el escritorio, mira unas cartas, se asoma por la ventana y luego con parsimonia contesta:

–Mira, Beli. En esta empresa hay alarma cuando la declaramos nosotros. ¿Me explico?

Belisario se ha puesto de pie. Es delgado, pequeño. No hay cinturón que pueda comprar a su medida y le tiene que mandar hacer perforaciones adicionales para que le ajuste bien. Su cara es plana, su cabeza es un cono invertido y la frente amplia prolonga sus líneas en el copete recto de pelo negro que le da al conjunto una imagen de cucurucho para helado. Con un poco más de respeto, tendría yo que decir que tiene un perfil maya con tablero frontal. Belisario se alisa el bigote negro bien cortado y observa a su jefe. Coge un papel donde estaba haciendo el resumen de los hechos a manera de reporte.

–Señor, aquí tengo esto para darle parte a la prensa: El avión Traveler XA-JUG piloteado por el aviador chihuahuense, Capitán Víctor Manuel Loya, hacía un viaje transportando café de Ángel Albino Corzo a Comalapa, pero aún no se ha reportado su llegada. Se teme que haya sufrido un accidente el día de hoy, jueves 27 de septiembre.

–Pérate tantito… ¿por dónde dices que volaba?

–Por la Sierra Madre, al norte de Tapachula, o por Comalapa, al norte de Ángel Albino.

–Pues vamos a decir que es Comalapa, pero no en México sino cerca de la capital de Guatemala. El avión se fue para allá y sigue volando, ¿me entiendes?

–Don Tobías, nuestros aviones no vuelan tantísimo…

–Pues este sí.

Con su habitual parsimonia, Tobías José enciende un puro después de recortarle la punta y olerlo muy despacio. El dueño de la empresa de aviación se acaricia la superficie del vientre para sacudirse unas migajas de tabaco. Mira el humo, hundido en sus reflexiones, y se acerca a Belisario. Apoyando una mano en la pared de modo que el empleado quede muy cerca del aliento de su superior. Se le acerca demasiado, para ser precisos.

Se oyen los gritos de unos niños que juegan en la calle y una motoneta hace tanto ruido al pasar que Tobías prolonga su silencio. Después le dice:

–Este avioncito no ha sufrido un accidente en las montañas porque nuestro seguro de aviación no va a pagar brigadas de exploración en los barrancos de la Sierra Madre. ¿Nos vamos entendiendo, Belisario?

–No… –dice con timidez– la vez pasada sí fueron a buscar…

–Por eso te digo, Belisario, por eso. Porque vamos mejorando…