14,99 €

Mehr erfahren.

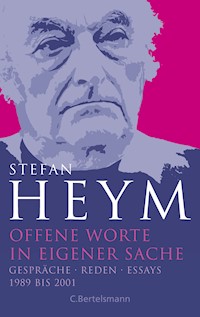

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Autobiografisches, Gespräche, Reden, Essays, Publizistik

- Sprache: Deutsch

Die Lebensbilanz einer streitbaren Jahrhundertpersönlichkeit

Als Stefan Heym 2001 starb, verlor die deutsche Literatur einen Schriftsteller, dessen Leben wie kaum ein zweites die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt, dessen kompromisslose Kritik an Selbstherrlichkeit, Unterdrückung und Zensur ihn zur ebenso geliebten wie gehassten Figur machte. Dass Heym seine Kunst niemals an eine Ideologie verriet, davon zeugen auch die Texte aus den letzten zwölf Jahren. Darunter die berühmte Rede, mit der Heym als Alterspräsident 1994 den Deutschen Bundestag eröffnete und die Parlamentarier zu Toleranz aufrief. »Offene Worte in eigener Sache« ist Bilanz und Summe eines Lebens in Widerspruch, Hoffnung, Würde und Nicht-Anpassung.

Stefan Heyms Publizistik aus den letzten 12 Jahren seines Lebens, bei C. Bertelsmann erstmals erschienen 2003, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch:

Als Stefan Heym 2001 starb, verlor die deutsche Literatur einen Schriftsteller, dessen Leben wie kaum ein zweites die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt, dessen kompromisslose Kritik an Selbstherrlichkeit, Unterdrückung und Zensur ihn zur ebenso geliebten wie gehassten Figur machte. Dass Heym seine Kunst niemals an eine Ideologie verriet, davon zeugen auch die Texte aus den letzten zwölf Jahren. Darunter die berühmte Rede, mit der Heym als Alterspräsident 1994 den Deutschen Bundestag eröffnete und die Parlamentarier zu Toleranz aufrief. Offene Worte in eigener Sache ist Bilanz und Summe eines Lebens in Widerspruch, Hoffnung, Würde und Nicht-Anpassung.

Stefan Heyms Publizistik aus den letzten 12 Jahren seines Lebens, bei C. Bertelsmann erstmals erschienen 2003, endlich wieder verfügbar als Teil der digitalen Werkausgabe.

»Er war ein leidenschaftlicher Erzähler, dessen wohlformulierten, oft bissig-nachdenklichen Reden und Interviews zu lauschen immer spannend war.« Neue Zürcher Zeitung

»Heyms Lebensleistung: Er ist ein Zeuge des Jahrhunderts, der sich nie auf die Zuschauerrolle beschränkt hat.« Hamburger Abendblatt

Zum Autor:

Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1953 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.

Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.

Stefan Heym

Offen Worte in eigener Sache

1989–2001

Die Originalausgabe erschien 2003 bei btb in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

E-Book-Ausgabe 2021

Copyright © 2003 by Inge Heym

Copyright © 1996 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München

Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München nach einem Entwurf von Hafen Werbeagentur, Hamburg

Umschlagmotiv: © Antonisse, Marcel/Anefo/Nationalarchiv der Niederlande, CC0

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN978-3-641-27840-3V001

www.cbertelsmann.de

Rede in der Erlöserkirche in Berlin Meeting »Gegen den Schlaf der Vernunft«

28. Oktober 1989

Eine große Verwirrung ist ausgebrochen im Staate DDR. Nach dem Stühlerücken und den Deklamationen, die den ärgsten Ärger auffangen und dem großen Lümmel, dem Volk, bedeuten sollen, daß die oben wirklich über seine Nöte nachdächten. Auch nach dem Wechsel bleibt das Wort des Tages: Glaubwürdigkeit. Nach so vielen Jahrzehnten der ewig gleichen Sprüche, das beweisen die mit den Herbstferien sprunghaft wieder gestiegenen Zahlen der über Ungarn Geflüchteten, ist das Mißtrauen der Bürger der DDR ihren Machthabern gegenüber so groß wie je. Die Leute fürchten, daß die Genossen, auch wenn sie jetzt freundlich lächelnd die Zähne zeigen, damit noch zuschnappen könnten bei passender Gelegenheit. Und man würde gern wissen, wer die Fehler untersuchen soll, die da gemacht wurden in Wirtschaft, Politik und im Umgang mit den Menschen, und die Verantwortlichen dafür feststellen – waren es nur drei? Und wer die Reformen durchführen soll und die neuen Maßnahmen. Und wie es möglich sein soll, daß die Großredner von gestern die Texte von morgen ehrlichen Herzens sprächen. Entweder logen sie damals oder sie lügen jetzt. Glaubwürdigkeit erwirbt man durch Taten, nicht durch Worte, seien sie noch so rührend. Glaubwürdig würden sie werden, die Genossen, an dem Tag, da die Polizei wieder ihrem eigentlichen Zweck diente – dem Schutz der Bevölkerung und nicht deren Überwachung. Und da die Mauer nur noch Zollgrenze wäre und nicht ein Alptraum auf der Brust der Menschen. Und da in den Schulen der Fortschritt der Schüler nicht vom Verhalten ihrer Eltern abhängig gemacht wird. Und die Lehrer die simple Wahrheit lehren dürfen, statt irgendwelcher immer noch unbewiesener Thesen. Und da vor Gericht es gleich ist, ob einer zur Partei gehört oder nicht, und in den Krankenhäusern dito. Und da in Zeitung und Rundfunk und Fernsehen die Welt dargestellt wird, wie sie ist, und nicht, wie irgendeiner sie gesehen haben möchte. Und da Staatsbeamte und Parteifunktionäre sich als Diener des Volkes betrachten und nicht als dessen Herren und Meister. So einfach ist das – und doch so schwierig. Und wenn die, die jetzt nach Honecker noch in den Positionen der Macht sind, sich diese Glaubwürdigkeit nicht schaffen können, dann werden andere an ihre Stelle treten müssen. Denn bestehen wird nur ein Staat, der glaubwürdig ist, mit einer Regierung, der man vertraut. Jeder andere, besonders hier in Deutschland, würde zugrunde gehen – unweigerlich.

Rede auf der Demonstration Berlin, Alexanderplatz

November 1989

Freunde! Mitbürger!

Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit.

Welche Wandlung: Vor noch nicht vier Wochen die schöngezimmerte Tribüne hier um die Ecke mit dem Vorbeimarsch, dem bestellten, vor den Erhabenen – und heute ihr, die ihr euch aus eigenem freien Willen versammelt habt für Freiheit und Demokratie und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist. In der Zeit, die hoffentlich jetzt zu Ende ist, wie oft kamen da die Menschen zu mir mit ihren Klagen: Dem war Unrecht geschehen, und der war unterdrückt und geschurigelt worden, und allesamt waren sie frustriert. Und ich sagte: So tut doch etwas!

Und sie sagten resigniert: Wir können doch nichts tun.

Und das ging so, in dieser Republik, bis es nicht mehr ging. Bis sich so viel Unbilligkeit angehäuft hatte im Staate und so viel Unmut im Leben der Menschen, daß ein Teil von ihnen weglief, die andern aber, die Mehrzahl, erklärten, und zwar auf der Straße, öffentlich: Schluß! Ändern! Wir sind das Volk!

Einer schrieb mir, und der Mann hat recht: Wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen. Und das, Freunde, in Deutschland, wo bisher sämtliche Revolutionen danebengegangen und die Leute immer gekuscht haben, unter dem Kaiser, unter den Nazis und später auch.

Aber sprechen, frei sprechen, gehen, aufrecht gehen, das ist nicht genug. Laßt uns auch lernen, zu regieren. Die Macht gehört nicht in die Hände eines einzelnen oder ein paar weniger oder eines Apparats oder einer Partei. Alle müssen teilhaben an dieser Macht, und wer immer sie ausübt und wo immer, muß unterworfen sein der Kontrolle der Bürger, denn Macht korrumpiert, und absolute Macht, das können wir heute noch sehen, korrumpiert absolut.

Der Sozialismus, nicht der Stalinsche, der richtige, den wir endlich erbauen wollen zu unserem Nutzen und zum Nutzen ganz Deutschlands, ist nicht denkbar ohne Demokratie. Demokratie aber, ein griechisches Wort, heißt Herrschaft des Volkes.

Freunde! Mitbürger! Übernehmt die Herrschaft.

Rede am Dies academicus in Bern Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät

1. Dezember 1990

Wäre ein Engel des Herrn in all seiner Glorie mir plötzlich in meinem Arbeitszimmer erschienen mit einer persönlichen Botschaft von oben in der Höhe, ich hätte nicht überraschter sein können als bei Erhalt der Nachricht, daß die theologische Fakultät der Universität Bern beschlossen habe, mir den Titel eines Doktors honoris causa zu verleihen.

Den Ehrendoktor – für einen Typ wie mich, der bisher mit Ehren nicht überschüttet wurde, da jene, die gewöhnlich solche Ehren vergeben, die mir innewohnende Respektlosigkeit vor irdischen Größen gemeinhin mißbilligen und die antiautoritäre Haltung, welche in meinen Büchern zum Ausdruck kommt, für subversiv halten und der öffentlichen Ruhe und Ordnung abträglich.

Und einen Ehrendoktor nicht etwa der Philologie, wie bei Dichtern der frömmeren Denkungsart üblich, sondern der Theologie – welch Einfühlungsvermögen in Dichtung überhaupt und in die meine speziell, welch Weisheit und Güte zeigen sich da im Urteil der Fakultät, denn dies ihr Urteil wäre ja kaum so ausgefallen, hätten die Mitglieder nicht gespürt, daß bei aller mir eigenen Skepsis aus den zwei Romanen, um die es ihnen hauptsächlich gegangen sein wird, dem »König David Bericht« und dem »Ahasver«, ein sehr enges, fast brüderliches Verhältnis zum lieben Gott spricht.

Das mag manchen sonderbar klingen; gelte ich doch, da Sozialismus und Atheismus gerne als Zwillingsbrüder gehandelt werden, als a- oder gar antireligiös. Aber auch ich bin nicht frei von Ängsten, die den Rest der Menschheit umtreiben und die die Geburtshelfer sind von Jahweh und Elohim und allen anderen Göttern auf Erden; unser Anfang wie Ende liegen in erschreckendem Dunkel, und das einzige Licht in dieser Dunkelheit ist eben das von uns selbst geschaffene, der einzige erlösende Gedanke der von uns selbst erdachte: Gott.

Dieser Gott bedarf keiner Betbank und keines Beichtstuhls, obwohl beides nützliche Gegenstände sind, er ist weniger noch als ein Hauch und füllt dennoch das Universum, besonders das in meinem Schädel, und überhaupt ist er sehr brauchbar im Leben und stets zur Hand mit Trost wie Tadel, je nach Bedarf; im »König David Bericht« werden Sie das dargestellt finden in seinem Verkehr mit dem Hirtenjungen wie dem greisen König; ungefähr so, nur etwas weniger autoritär, stelle ich mir auch seinen Umgang mit meiner Person vor und gehe daher ganz getrost meinem ersten direkten Treffen mit ihm entgegen, hinter dem vierten weißen Wölkchen links von der Mitte am Himmel oben.

Nun handeln, wie jeder bestätigen wird, der diese Bücher gelesen hat, weder der »König David Bericht« noch »Ahasver« ausschließlich von Gott und dessen Verhältnis zum Menschen, wobei unklar, wer wessen Geschöpf; es wird darin von sehr weltlichen Dingen berichtet, von Macht und Geist, von Regierungsmethoden, von Krieg und Korruption und Glück in der Liebe und großem Leid; aber all das steht dennoch im Zusammenhang mit Religion, denn was ist denn Religion wenn nicht das Abstraktum unsrer Ängste und der Mittel, die der Mensch erfunden hat, ihnen zu wehren? Religion ist wie andere Ideologien auch, Religion, in ihrer organisierten Form besonders, mit Priestern und Opferaltären und Bankinstituten und Funktionärsseminaren, justifiziert was alles wir anwenden, um zu obsiegen über unsre Feinde: jede Ränke, jeden Betrug, den Dolch im Gewande, die geheime Verschwörung, den blutigsten Krieg und die grausamste Folter, Hexenverbrennungen, Pogrome; nicht umsonst nennen sich so viele politische Parteien Christlich, oder auch Demokratisch, Sozialistisch oder gar Nationalsozialistisch; es sind sämtlich auf verschiedene Art aufgeputzte Mythensysteme, die dem Menschen sein Heil versprechen, notfalls im Jenseits. Religion sanktifiziert die Macht und die Ordnung, die vorhandene natürlich, und sie lügt den lieben Gott um in einen Polizeibüttel, wo er doch viel lieber, wie ich ihn kenne, ein Revolutionär wäre. Und Religion garantiert dem sündhaften Menschen, daß er, wenn er sich ihr nur verschreibe mit heiligem Eid und Blutsiegel, sich stets auf der Seite des Rechts finden wird, jede seiner Dummheiten und Schurkereien gewiß des göttlichen Segens.

Was mich betrifft, so war ich schon in jungen Jahren wenig geneigt, mitzutun bei dem Theater. Ich meinte vielmehr, daß ein Gott, der auf der von ihm geschaffenen Erde Zustände zuläßt, wie wir sie täglich erleben, jeglichen Kredit verspielt habe, und daß, was da besteht, unterzugehen verdiene. Wie der verstoßene Engel Ahasver, der Hauptheld meines gleichnamigen Romans, und dessen Kollege Luzifer erkannte ich: eine total mißlungene Schöpfung! – aber während Luzifer sie zu beseitigen plante, indem er die von Gott als dieser Schöpfung höchster Sinn und Krone extra geschaffenen Menschen einfach weiterwirtschaften ließ wie gehabt, waren ich und mit mir der Engel Ahasver des Glaubens, die Sache wäre vielleicht noch zu retten, wenn man nur diese Menschen dazu brachte, sich zu bessern. Auch Jesus und einige der namhafteren Propheten, so meinte ich aus der Bibel herausgelesen zu haben, waren auf den gleichen Gedanken schon gekommen, nur hatte Jesus die Sache vom falschen Ende her aufgezäumt; man änderte die Menschen nicht dadurch, daß man für sie starb; eher war da ein rächender, strafender Gott vonnöten, um die Prügel zu applizieren, die die Leute verdienten.

Also ließ ich Gott beiseite und beschäftigte mich mit der Veränderung der Welt, und der Menschen, direkt. Das waren lange, anstrengende Bemühungen, und stets erfuhr ich, daß jeder Ansatz zum Besseren, bei dem ich, in aller Bescheidenheit, ein wenig mitgewirkt zu haben glaubte, sich auch wieder als Versager erwies; kaum hatte eine Verbesserung sich gezeigt, führte sie alsbald in das alte Elend zurück, auf etwas höherer Ebene vielleicht, aber so groß war der Unterschied nun doch nicht, daß der viele Schweiß wirklich gelohnt hätte. Die Hoffnungsschimmer verblaßten regelmäßig; und das Schlimmste: das Ziel, das große, das Ideal, das auch dem lieben Gott am Anfang wohl vorgeschwebt hatte, wurde immer utopischer, und ich, und die an meiner Seite, die sich für eine vernünftigere Ordnung auf Erden eingesetzt hatten, wurden immer unglaubwürdiger.

Als einzig wirksame Attraktion für das Volk und letzter Maßstab geistlichen Erfolgs blieb der Konsum, blieb Coca-Cola, in der Dose.

Und dennoch, und dennoch … In jedes Menschen Leben schlägt die Stunde, da er zu rätseln beginnt: Woher bin ich gekommen und wohin gehe ich? Und was überlebt von mir und meinen Tagen, wenn überhaupt etwas? Und was war der Sinn des Ganzen? Da mögen die klügsten Gelehrten mit ihren raffiniertesten Instrumenten noch so weit vorgedrungen sein ins Innerste des Kerns, zu den Quarks und Neutrinos und wie sie alle heißen, die Teilchen, von denen sich nicht länger sagen läßt, ob sie Licht sind oder Materie, und vorgestoßen bis hin zu den äußersten Bereichen von Zeit und Raum, den schwarzen Löchern und fernen Nebeln: Es bleiben doch die letzten Fragen, die Fragen nach Ursprung und Ende allen Lebens, des eigenen eingeschlossen, und der Herkunft der Gewalten, die dieses Leben vernichten können nach Belieben oder eine Gnadenfrist noch gewähren – Fragen, auf die wir ebensowenig Antwort wissen wie unsere Vorfahren vor Jahrtausenden, welche nicht anders, als wir es tun, dem großen Mysterium den Namen Gott gaben und sich Bilder von diesem Gott machten, ob auf der Osterinsel, in Mykene oder an den Wänden der christlichen Dome des Mittelalters.

Gott ist die Antwort auf die Frage, die sich nicht beantworten läßt, er ist wider die Vernunft und doch eminent vernunftgemäß, existent nur in uns und durch uns und solange wir existieren: der dünne Faden, gesponnen in unserm eignen Hirn, um uns aus dem Labyrinth zu führen, in dem wir umherirren.

Wenigstens ist das der Gott, mit dem ich mich beschäftigt habe, und wenn die Berner Theologen in diesem Gott einen Abglanz des Gottes erblicken, den sie in ihrem Herzen tragen, und das der innere Grund sein möchte, weshalb sie mir ihren Doktor der Theologie h. c. verliehen, um so lieber ist’s mir, und ich werde mich freuen, die Ehre weiterzureichen an den Gott in meinen Romanen, den Gott des Königs David und des Ahasver, des armen Schusters, welcher dem Jesus auf dessen Weg nach Golgatha den Schatten seines Haustors verweigerte und darum verdammt wurde, auf Erden zu wandern bis zur Rückkehr des Gekreuzigten am Jüngsten Tag.

Rede zum 1. Mai DGB-Kundgebung in Frankfurt am Main

1991

Vor etwas über hundert Jahren, 1886, rief die Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada, wie der Verband der amerikanischen Gewerkschaften damals hieß, für den 1. Mai zu einem allgemeinen Streik für den Achtstundentag auf. In Chicago ruhte die Arbeit in vielen Betrieben, 25 000 Arbeiter, eine Riesenzahl für jene Zeit, demonstrierten auf Straßen und Plätzen. Zwei Tage später kam es vor den McCormick-Werken für Erntemaschinen zu Zusammenstößen zwischen Arbeitern auf der einen und Polizei und Streikbrechern auf der anderen Seite; die Arbeiter wurden blutig zusammengeschlagen. Daraufhin rief der Gewerkschaftsverband der Stadt, die Central Labor Union, zu einer Protestdemonstration auf; diese fand statt auf dem Haymarket von Chicago und verlief durchaus friedlich, sogar der Bürgermeister nahm an ihr teil.

Kaum aber hatte der sich entfernt, explodierte eine Bombe und tötete einen Polizisten. Bis heute weiß niemand, wer diese Bombe geworfen hat; wohl ein Provokateur; aber die Behörden des Staates Illinois nahmen die Sache zum Anlass, um die bekanntesten Gewerkschaftsführer von Chicago zu verhaften und vor Gericht zu zerren, wo vier von ihnen, drei Deutsche, Spies, Engel und Fischer, und der gebürtige Amerikaner Parsons, zum Tod durch den Strang verurteilt wurden.

Ich lese Ihnen aus der Zeitung »Vorbote«, die damals in Chicago erschien, den Bericht vom 12. November 1887 über die Vorgänge im dortigen Gefängnis:

Um 11.50 ertönten dumpfe Schritte durch den Korridor. Deputy Bailiff Cahill ersuchte die Anwesenden, ihre Häupter zu enthüllen, und kaum war dieses geschehen, als auch schon die Prozession sichtbar wurde. Durch die Fenster fielen die Sonnenstrahlen auf die Häupter der Märtyrer, und wie ein Glorienschein sah es sich an, als dieselben die Stufen emporstiegen.

Mit festem Schritt stellte sich Spies unter die erste Schlinge, dann kam Fischer, dann Engel, und zuletzt Parsons. Hinter jedem derselben stand ein Deputy, der ihnen die Schlinge um den Hals legte. Fischer und Engel warfen einen lächelnden Blick auf die Umstehenden, Spies und Parsons standen ruhig und gefaßt da. Nicht ein Muskel bewegte sich in ihren Gesichtern, als ihnen der Strick um den Hals gelegt wurde. Parsons sagte hierbei: »Die Schlinge ist zu fest.« Als man ihnen die Kappe über den Kopf zog, neigte sich Fischer zu Spies und flüsterte ihm etwas ins Ohr, während Engel lächelnd dem hinter ihm stehenden Deputy »goodbye« sagte.

Da erscholl Spies’ kräftige Stimme: »Angesichts der Würger des Gesetzes wird mein Schweigen fürchterlicher sein als irgendwelche Worte, die ich äußern könnte.« Eine Pause, die durch Engels Stimme unterbrochen wurde, »Hurrah für die Anarchie!« – »Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens!«, rief Fischer aus, und dann hörte man Parsons Stimme: »Soll ich sprechen, dann: Ihr Männer und Frauen Amerikas!« Hier unterbrach ihn der Henker, worauf er ausrief: »Soll die Stimme des Volkes nicht –«

Ein Krachen. Der Mord war begangen.

Wenig später beschlossen die Gewerkschaften Amerikas und Europas, zum Gedenken an diese Männer und diese Ereignisse, und als Ansporn im Kampf um den Achtstundentag und um gerechten Lohn und für die anderen Ziele der Gewerkschaftsbewegung, den 1. Mai zum Feiertag der Arbeiter zu erheben; und ich erzähle Ihnen die Geschichte hier, weil ich glaube, daß viele von Ihnen sie längst vergessen oder auch niemals gehört haben – und weil das, was die Arbeiter an jenem 1. Mai vor mehr als hundert Jahren bewegte, uns heute immer noch bewegt: der Kampf um soziale Gerechtigkeit, konkret, für die Rechte derer, die nichts zu verkaufen haben als die Geschicklichkeit ihrer Hände und die Ideen in ihren Köpfen.

Wie viele sind gefallen in diesem Kampf, wie viele Opfer wurden gebracht, zu allen Zeiten und in allen Ländern, manches wurde erreicht, manches wieder verloren; und nach wie vor geht es, wenigstens im Westen Deutschlands, um Löhne und Arbeitsbedingungen, also um einen halbwegs gerechten Anteil am Produkt Ihrer Hände und Ihrer Gehirne; aber im Osten unseres Landes schon nur noch sehr bedingt um dieses, sondern um Arbeit schlechthin.

Welcher Fortschritt, der plötzlich über uns gekommen ist dank der Gier einiger nach schnellem Profit: eine drohende Arbeitslosigkeit, unerhört in der Geschichte der Neuzeit – 50 Prozent, die Hälfte aller Arbeitsfähigen in den sogenannten neuen Bundesländern, ohne Beschäftigung und angewiesen auf das, was die Regierung Ihnen hier, meine Freunde, so Sie selber noch in Arbeit und Brot stehen, für den guten Zweck aus der Tasche zieht.

Denn glauben Sie doch nicht, daß Sie in der alten Bundesrepublik ungeschoren davonkommen werden. Nachdem die Regierung nämlich, in Gestalt der Treuhand, das Vermögen des Volkes – das gab es im Osten ja, volkseigenes Land, volkseigene Gebäude, volkseigene Betriebe, in welchem Zustand auch immer – dem Volk, welches dieses Vermögen zu großen Teilen mit eigener Hand geschaffen, unter dem Hintern wegeskamotiert und billig verschachert oder gar zerstört hat, werden Sie jetzt zur Kasse gebeten, und zwar, weil es zwischen den Ost- und den Westbürgern Deutschlands, hören Sie den O-Ton des großen Vorsitzenden Dr. Kohl, auf das menschliche Miteinander ankommt.

Die Krise, die der Dr. Kohl nicht wahrhaben möchte und die aus einer ostdeutschen zu einer gesamtdeutschen zu werden scheint – wirtschaftlich, sozial und moralisch –, ist nicht, ich wiederhole, nicht die Folge der unblutigen Revolution, die in der DDR das alte Regime hinwegfegte, und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, die darauf mit historischer Logik, und mit Gorbatschows Hilfe, zustande kam; sondern der Art und Weise, wie diese Vereinigung durchgeführt wurde.

Statt den Brüdern und Schwestern die Chance zu geben, ihr zugestandenermaßen ziemlich ramponiertes Haus ein wenig in Ordnung zu bringen, bevor man gemeinsame Sache mit ihnen machte, wurden Haus und Bewohner, wie von einem Riesen-Bulldozer, ins Wirtschaftswunderland hineingeschaufelt, eine einzige Konkursmasse, abgespeckt, abgewickelt, abgewrackt, Menschen und Werte, beides, und nicht einmal der Ostmarkt, der ja bleiben sollte, wird bleiben; denn wer keine Arbeit hat, fällt bekanntlich nicht nur als Produzent, sondern auch als Käufer aus.

Und Sie, meine Freunde, werden die Entwicklung noch viel härter als bis dato zu spüren bekommen: denn wer drüben im Osten jüngeren Jahrgangs ist und die Kraft hat und die Initiative, der wird sein Bündelchen schnüren und, nicht länger gehemmt von irgendwelchen Mauern und Grenzposten, hierher zu Ihnen kommen, als Pendler, als Schwarzarbeiter, als Lohndrücker, als Streikbrecher gar, als Konkurrent jedenfalls, und die relativ anständigen Bedingungen, die Ihre Gewerkschaften in langen Jahren zäher Bemühung sich erkämpft haben, werden zerbröckeln, wenn Sie der Bedrohung nicht sofort begegnen.

Wenn die Vereinigung der zwei deutschen Staaten eines unter Beweis gestellt hat, dann die enorme Kapazität der westdeutschen Industrie und Landwirtschaft, und ihre rücksichtslose Geschäftstüchtigkeit. Gehen Sie in irgendeinen Laden in der ehemaligen DDR, irgendein Warenhaus, eine Kaufhalle, und betrachten Sie die Regale: Sie werden kaum etwas finden, was örtlich produziert wurde; sogar die Westhühner müssen für den Osten mitlegen – von Elektronik, Kleidung, Automobilen gar nicht zu reden.

Es hat sich seit der Einführung der gemeinsamen deutschen Währung etwas gezeigt, was bis dahin kaum bedacht wurde: daß nämlich bei einigem Fleiß und guter Organisation Sie hier in Frankfurt am Main und Ihre Kollegen in der alten Bundesrepublik mit Ihren Waren und Gütern den ganzen Osten mitversorgen können, mit Ausnahme von ein paar Diensten vielleicht, die dort noch an Ort und Stelle geleistet werden müssen. Es stellt sich heraus, daß nach der Einführung der freien Marktwirtschaft in die ehemals durch die Mauer geschützten Gebiete so gut wie die gesamte arbeitende Bevölkerung dort im Grunde überflüssig geworden ist; in den Köpfen der entscheidenden Leute in Industrie und Wirtschaft zählt sie nur noch als Markt, und entsprechend stiegen ja auch im vergangenen Jahr die westlichen Umsätze.

Aber bedenken Sie: Das sind ja Menschen, die da mitsamt ihren Betrieben und Institutionen plattgewalzt werden! Millionen Menschen, die früh nicht mehr zur Arbeit gehen dürfen und am Monatsende keinen Lohn mehr nach Haus bringen, Männer wie Frauen, die von einem Tag zum nächsten selbst die bescheidene Befriedigung entbehren müssen, die für den einzelnen durch Betätigung in Gemeinschaft mit anderen entsteht. Statt Arbeit, die einen Sinn für Zusammengehörigkeit erzeugt und die anerkannt wird durch Lohn und Gehälter: Nichtstun und Vereinsamung und das tötende Gefühl der Nutzlosigkeit. Die Hälfte der arbeitsfähigen Menschen in der Ex-DDR – verurteilt zu dieser Art von Mangelexistenz, materiell und seelisch!

Ich bin alt genug, um die Wirtschaftskrise, die 1929 begann, bewußt miterlebt zu haben, samt ihren fürchterlichen menschlichen und politischen Folgen: Faschismus und Weltkrieg. Und dabei war der Prozentsatz der Arbeitslosen in der Weimarer Republik erheblich niedriger, als er dieses Jahr noch im Osten des Landes sein wird. Und ich gestehe Ihnen, ich habe Angst, und ich wünschte, daß bei den Vereinigungsverhandlungen im Vorjahr wenigstens einer den Mut gehabt hätte, das Recht auf Arbeit, das in der Verfassung der DDR festgeschrieben war, auch für das Grundgesetz des neuen vereinten Deutschland einzufordern. Wie anders stünden wir dann heute da!

Was ist zu tun?

Als ich 1935 nach Amerika kam, lief noch das Arbeitsbeschaffungsprogramm, WPA genannt, das Präsident Roosevelt in den USA eingeführt hatte, um dort die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die noch größer gewesen war als die in Deutschland damals. Ohne den Kapitalismus mit seiner Marktwirtschaft, der die Krise herbeigeführt hatte, abzuschaffen, trat der Staat als der große Arbeitgeber auf, gab den Menschen Brot und schuf, von Staudämmen bis zu Kleinstadttheatern, alle möglichen guten und nützlichen Dinge, die sonst nie entstanden wären. Statt Almosen, die sowieso nur spärlich oder gar nicht flössen, staatlich bezahlte produktive Arbeit – ist das nicht besser?

Private Investitionen kamen dann später; aber da war das Land schon gerettet. Vielleicht wäre zu überlegen, ob man dem Beispiel nicht folgen könnte: öffentliche Beschaffung produktiver Arbeit, den kleinen Blüm in der Rolle des großen Roosevelt; aber es hat schon Absurderes in der Geschichte gegeben, und auf jeden Fall wäre eine solche Maßnahme, auf wie lange Zeit auch immer, besser als die absolute Konzeptionslosigkeit, die heute in Bonn herrscht. Natürlich dürfte man dann nicht fortfahren, die restlichen Werte, soweit noch vorhanden in der früheren DDR, absichtsvoll zu zerstören.

Und Solidarität.

Solidarität ist ein Arbeiterwort; und es ist schon sehr komisch, es jetzt dauernd aus dem salbungsvollen Munde saturierter Bonner Staatsmänner zu hören. Aber das bedeutet nicht, daß man Solidarität nicht noch brauchte, und zwar vor allem zwischen den Arbeitern in Deutsch-Ost und denen in Deutsch-West. Es darf nicht sein, daß man Ihnen, meine Freunde hier, eines Tages zuruft: Kain, wo ist dein Bruder Abel?

Zur Zeit wird Bruder Abel, sowieso unterbezahlt, auch noch abgewickelt, oder besser gesagt, zu Hunderttausenden ins Nichts gestoßen, mit allen Folgen, die sich daraus für ihn und seine westdeutschen Brüder ergeben. Es gibt nur eine Organisation, die ihn, und Sie, davor bewahren kann: die Gewerkschaften. Nur die Gewerkschaften können den notwendigen Druck auf die Regierung erzeugen, um diese zu veranlassen, statt auf die Rendite eines Unternehmens auf die Menschen zu schauen; nur die Gewerkschaften sind stark und fest genug, um, in Solidarität der Arbeiter Ost und West, die Veränderungen in den politischen Strukturen zu veranlassen, die notwendig sind, um aus einem Lande, zur einen Hälfte Profitjagdgebiet und zur anderen Armenhaus, ein blühendes Gesamtdeutschland zu machen.

Gott ist jemand, mit dem ich mich abfinden kann Interview »Welt am Sonntag«

15. März 1992

Es scheint, als habe in der ehemaligen DDR jeder jeden bespitzelt. Müssen Sie auch damit rechnen, in den Stasi-Strudel hineingezogen zu werden?

Ich kann nur für die Schriftsteller sprechen. Der größere Teil von ihnen hat nichts mit der Stasi zu tun gehabt und ich sowieso nicht. Meinen Lebenslauf kann jeder nachlesen.

Hatten Sie denn keine Gespräche mit der Stasi?

Nein. Aber offensichtlich die Stasi mit mir. Vor ein paar Wochen kam ein junger Mann zu uns in die Wohnung. Der beichtete uns, daß er mehrere Male im Auftrag der Stasi bei uns gewesen wäre.

Er war also auf Sie angesetzt?

Ja. Ich habe lächeln müssen, weil er so zerknirscht war. Er war wie einer, der im Beichtstuhl sitzt, und ich war der Beichtvater, und meine Frau, wenn es so etwas gibt, die Beichtmutter. Die Krönung des Ganzen war, daß er uns gestand, auch für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet zu haben. Er war nicht der einzige, wie wir inzwischen wissen, der bei uns spionierte. Einige, die sich damals unter Vorwänden hier herumtrieben, waren sehr ungeschickt. Einer hat seine Kladde vor der Haustüre verloren. Ich bin aber überzeugt, daß in den höheren Rängen der Staatssicherheit auch gescheitere Menschen saßen, die in der DDR schon längst einen Umsturz hätten herbeiführen können. Aber die Kerle waren zu feige dazu. Und vermutlich haben sie sich auch gegenseitig zu sehr überwacht, als daß sie zu einer gemeinsamen Konzeption für einen Umsturz gefunden hätten.

Was wäre denn das für ein Staat geworden, wenn die Stasi geputscht hätte?

Das Politbüro war doch ein Sammelsurium von ziemlichen Dummköpfen. Diese Stasi-Leute aber kannten die Stimmung im Volk besser. Und sie wären nach einem Umsturz auf Unterstützung des Volkes angewiesen gewesen wie jede neue Macht. Aber das ist alles reine Spekulation. Es ist anders gekommen, und ich wollte nur einmal die Möglichkeit erwähnt haben.

Haben Sie nie daran gedacht, die DDR zu verlassen, immerhin durften Ihre Bücher ja nicht erscheinen?

Wer in der DDR etwas ändern wollte, mußte bleiben; ändern kann man ja nur schlecht von außerhalb. Meine Leser mußten wissen, wenn der Heym einmal rausgeht, dann kommt er auch wieder zurück – was ich auch regelmäßig getan habe. Ich war ein verläßlicher Mensch für die Mitbürger in der DDR.

Nun, Sie hatten ja auch Privilegien?

Ich konnte reisen. Aber ich war ja Rentner, schon seit vielen Jahren. Ich hätte auch ohne irgendwelche besonderen Genehmigungen reisen können. Und was ich sonst an Privilegien hatte, das habe ich mir erkämpft – es wurde mir nichts geschenkt.

Können Sie Beispiele nennen?

Daß ich im Ausland publiziert habe, beispielsweise. Ich habe das einmal durchgefochten, als ich meinen Roman »Collin« in Westdeutschland veröffentlichte. Ich bin zwar wegen Devisenvergehens verurteilt und entsprechend bestraft worden. Irgendwie haben dann die Herren da oben entschieden, mit dem ist schlecht Kirschen essen, und mich in Ruhe gelassen.

Fürchteten die Herrschaften da oben das internationale Spektakel, wenn sie sich an Ihnen vergangen hätten?

Die einzige Sicherheit, die ich in der DDR hatte, bestand darin, daß ich ein bekannter Mann war, und zwar in der internationalen Öffentlichkeit, da meine Bücher ja nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in anderen westlichen Ländern veröffentlicht wurden. Das verschaffte mir natürlich eine Sicherheit, die andere Leute nicht hatten.

Aber warum, Herr Heym, wollten Sie dem abgestandenen Kommunismus der DDR auch 1989 noch eine Chance geben und haben vor der Wiedervereinigung gewarnt?

Ich glaube nach wie vor, daß ein Sozialismus möglich ist, ein demokratischer Sozialismus, den wir in der Tat in der DDR nicht hatten. Nur weil die ersten praktischen Experimente schiefgegangen sind, muß man ja nicht gleich die ganze Idee über Bord werfen. Allerdings respektiere ich die Auffassung von Menschen, die mir geschrieben haben, daß man von ihnen nach vierzig Jahren sozialistischer Experimente nicht erwarten könne, weitere Experimente mit ungewissem Ausgang mitzumachen. Das habe ich verstanden. Na gut, habe ich mir gesagt, da müssen sie halt ihre Erfahrungen selber machen mit dem Kapitalismus, von dem sie nur die Waren in den Intershops kannten. Die Regierung der DDR hat ja dankenswerterweise den Leuten damit ein sehr schmeichelhaftes Bild vom Kapitalismus gegeben. Die Kehrseite des Kapitalismus lernen sie jetzt kennen, und da gibt es manch Heulen und Zähneklappern. Ich bin sehr interessiert daran, noch zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe, daß ich lange genug lebe, um das tun zu können.

Sie haben gelegentlich die Meinung vertreten, daß es wünschenswert gewesen wäre, die staatliche Einheit der DDR zu erhalten? Warum eigentlich?

Ich hätte mir gewünscht, daß die beiden Unterhändler bei dem Einheitsvertrag sich anders verhalten hätten: De Maizière und Krause. Jedenfalls haben diese beiden Herren nicht die Interessen der DDR-Bevölkerung so vertreten, wie ich es mir gewünscht hätte. Man hätte auf einer Anzahl von Selbständigkeiten bestehen müssen. Die Akademie der Wissenschaften hätte man erhalten müssen, und die Universität wäre nicht so bedroht, wie sie jetzt bedroht ist, und viele andere Institutionen auch, und selbstverständlich auch Rundfunk und Fernsehen, die Herr Mühlfenzl nun abgewickelt hat. Wäre der doch lieber in Oberbayern geblieben.

Und der Schriftstellerverband?

Ach, der Schriftstellerverband, den schenke ich Ihnen mit einem Strauß Gänseblümchen.

Sind Sie aber wieder aufgenommen worden?

Ja, man hatte mich sogar zum Ehrenpräsidenten ernannt. Ach Gott.

Haben Sie sich denn mit dem ehemaligen Präsidenten einmal getroffen zur Aussprache?

Mit Herrn Kant, meinen Sie? Nein, mit Herrn Kant habe ich mich nicht getroffen. Ich habe ihn ein- oder zweimal bei Veranstaltungen gesehen, aber nicht mit ihm gesprochen.

Aus Ihren Worten, Herr Heym, spricht doch eine gewisse Wehmut, wenn Sie an die DDR denken. Ist das so?

Ich betrachte heute die DDR als etwas, was ich erlebt habe, jahrzehntelang erlebt habe, und was interessant war und was mich auch gefordert hat, mehr gefordert hat, als wenn ich im Westen geblieben wäre. Ich bin ja hier freiwillig hergekommen. Ich glaube, die meisten Menschen werden finden, daß ich mich hier gegen einige Widerstände doch eigentlich recht gut geschlagen habe.

Sie sind aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrt? Warum haben Sie Amerika verlassen?

Daran ist der schreckliche Senator McCarthy schuld. Ich galt als Kommunist, obwohl ich nie Parteimitglied war. Ich hatte lediglich große Sympathien für die Sache, und ich glaubte an die Zukunft des Kommunismus. Ich hatte aber ursprünglich gar nicht die Absicht, als ich 1952 in die DDR kam, auf alle Zeit wegzubleiben von Amerika, dem ich viel verdanke, das mir Schutz vor den Nazis gewährt und Arbeit gegeben hat. Aber dann ergab es sich so, daß ich hier wieder anfing und auch glaubte, gebraucht zu werden. Und so bin ich langsam in der DDR, sagen wir einmal, festgewachsen, aber ich habe immer noch starke Bindungen an Amerika und schreibe auch fast jeden Tag noch etwas auf Englisch.

Sie hatten doch in Amerika, wo sie über Prag hingeflüchtet waren, als Schriftsteller bereits einen gewissen Erfolg. Sie haben Ihren ersten Roman veröffentlicht, der ein gewisses Aufsehen erregt hat. Sie hatten allen Grund anzunehmen, daß Ihnen in Amerika eine glänzende Karriere bevorstand.

Wahrscheinlich hätte ich in Amerika, wenn ich mich gefügt hätte und von meinen linken Meinungen abgerückt wäre, erfolgreiche Bücher veröffentlichen können. Ob sie wichtig gewesen wären, das ist eine zweite Frage.

Es ist verwunderlich, daß ein Mann wie Sie, von dem doch allerlei pazifistische Äußerungen überliefert sind, mit einigem Hurra in die US-Armee eingetreten ist.

Hurra kann man nicht sagen. Eher mit sehr positivem Gefühl. Schließlich waren die Nazis ja unser aller Feinde.

Wann sind Sie denn Pazifist geworden?

Ich bin nie ein wirklicher Pazifist gewesen. Ich hatte immer Sinn dafür, daß ein Volk sich auch wehren muß. Es kommt immer darauf an, gegen wen und unter welchen Umständen.

Sie waren als Unterleutnant in der psychologischen Kriegsführung tätig. Was ist denn das überhaupt?

Wir hatten die Soldaten auf der Gegenseite davon zu überzeugen, daß sie ihre Waffen niederlegen und mit erhobenen Händen zu uns herüberkommen sollten. Und wir hatten die Aufgabe, diese Leute, die eigentlich nur Nachrichten aus Naziquellen kannten, davon zu überzeugen, daß das, was sie von ihren Offizieren und ihren Zeitungen erfuhren, im wesentlichen gelogen war. Eine Aufgabe, die ich als sehr lohnend ansah und der ich mich intensiv gewidmet habe, auch in der Absicht, Menschenleben zu retten. Denn wer nicht mehr schoß, der konnte nicht mehr morden, war aber auch selber nicht in Gefahr, erschossen zu werden.

Einer Ihrer Ausbilder bei dieser psychologischen Kriegsführung war der deutsch-jüdische Schriftsteller Hans Habe. Politisch das Gegenteil von Ihnen.

Das sehe ich anders. Ich erinnere mich sehr wohl daran, wie er mir einmal den Arm um die Schulter legte und sagte: Wissen Sie, Heym, ich bin eigentlich ein viel besserer Kommunist als Sie. Das war natürlich Blödsinn; er war ein Rechter, und uns einte der Haß auf die Nazis. Und er war auf dem Gebiet der psychologischen Kriegsführung hervorragend, außerdem ein guter Journalist, glänzend ausgebildet, wie diese Budapester und Wiener Journalisten es alle waren. Er hatte seine Eigenheiten psychologischer Art, über die ich hier nicht zu sprechen brauche, es ist bedauerlich, daß er doch relativ früh gestorben ist. Eines jedenfalls hatten wir gemeinsam, Habe und ich. Wir bejahten diesen Krieg gegen Nazideutschland; denn er war notwendig. Und da ist auch hinterher nichts zurückzunehmen. Schließlich haben die Nazis mich vertrieben und nahezu meine ganze Familie ausgerottet.

Ihre Familie, war das ein typisch jüdisch-bürgerliches Elternhaus?

Nein. Außer an den Feiertagen war nichts Jüdisches da. Aber es war ein gutbürgerliches Haus. Ich fühlte mich geborgen und beschützt, bis ich vor den Nazis fliehen mußte.

Sie haben mit einem Anti-Militär-Gedicht mit dem Titel »Exportgeschäft« als Schüler erstmals auf sich aufmerksam gemacht. War das die erste linke Regung?

Das war eine Revolte gegen alles, was da existierte und mich bedrohte. Denn das war natürlich etwas Bedrohliches, dieser Nationalismus. Ich weiß nicht, ob das besonders in meiner Geburtsstadt Chemnitz so deutlich war, das kann der Fall sein – es war eine Industriestadt mit großen sozialen Spannungen. Ich hatte zu dieser Zeit schon viel linke Literatur gelesen, vor allem Kästner und Tucholsky.

Das sind wohl die Leitfiguren Ihres jungen Lebens?

Das waren sie, stimmt. Vor allem für Kästner hatte ich eine große Bewunderung. Das war ein amüsanter und für mich sogar väterlicher Gesellschafter. Vor ihm hatte ich großen Respekt, denn der Mann hatte Courage. Ich bewunderte an ihm vor allem seinen Gleichmut. Ich habe Kästner nie erregt gesehen, obwohl er Situationen durchlebt hat, wo eine gewisse Erregung natürliche Folge gewesen wäre. Ich weiß nur: Wenn man zu ihm kam, waren das immer sehr ruhige und angenehme Stunden. Im übrigen habe ich fast dasselbe Gefühl auch Böll gegenüber gehabt – diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit des Mannes, obwohl er gerade mit mir auch Dinge besprochen hat, die sehr aufregend und für ihn ärgerlich waren. Gleichmut – das schätze ich an Menschen.

Das ist ein Charakterzug, der bei Ihnen wohl nicht sonderlich ausgeprägt ist.

Ich bin in den letzten Jahren ruhiger geworden.

Sind Sie von Natur aus ein Heißsporn?

Ein Heißsporn wäre zuviel gesagt. Aber ich reagiere oft zu eilig, zu rasch, muß auch alles rasch erledigen, wo es besser wäre, 24 Stunden zu warten. Auch dieses Gedicht, von dem wir vorhin sprachen, war so ein Schnellschuß und hat meinen Vater in schwere Bedrängnis gebracht.

Für Ihren weiteren Lebensweg war dieses Gedicht jedoch eine Weichenstellung?

Es war zufällig auch eine gute. Denn, wenn ich nicht in diese Verlegenheit gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich ruhig in Chemnitz weiter in die Schule gegangen, hätte gewartet, bis man mich verhaftet, wie viele andere Leute mit dem gelben Stern auch verhaftet wurden, und wäre, wie ich das einmal beschrieben habe, als Wölkchen über Auschwitz geendet. So sitze ich hier immer noch mit Ihnen und rede über das Leben.

Ihren Vater haben Sie offensichtlich sehr geliebt, obwohl Sie eine große Distanz zu ihm hatten.

Nach seinem Tod habe ich gemerkt, wie sehr ich ihn geliebt und respektiert habe. Ich erinnere mich noch an einen Spaziergang, den ich mit ihm gemacht habe, als er mich in Prag im Exil besuchte. Als ich an seinem Handgelenk die Narben eines Selbstmordversuches bemerkte, habe ich plötzlich einen fürchterlichen Druck auf dem Herzen gespürt und ein großes Mitleid mit dem Mann und eine große Furcht, daß er das noch mal tun könnte – und dann hat er es noch einmal getan, aber darüber möchte ich nicht sprechen.

Was haben Sie denn für eine Charaktereigenschaft von Ihrem Vater mitbekommen?

Das ist sehr schwer zu sagen, der Mann ist schon sehr lange tot. Ich weiß nur, daß ich manchmal hier sitze oder in den Wald gehe und mir vorstelle, er wäre bei mir. Ich möchte mit ihm reden, und das Furchtbare ist, daß ich nicht mehr mit ihm reden kann. Er schweigt. Er ist da oben.

Ich dachte, Sie seien Atheist?

Ich habe im Laufe der Jahre ein ganz besonderes Verhältnis zu Gott bekommen, ich möchte sagen, ein sehr direktes. Gott ist mir wie jemand in meiner Familie, nicht gerade eine Respektsperson, aber doch jemand, mit dem man sich abfinden kann. Ich wünschte manchmal, er hätte etwas mehr Sinn für Humor.

Ist es der christliche Gott?

Das weiß ich nicht. Ich bin ja zugleich auch Atheist, denn ich bezweifle sehr, daß es diesen Gott gibt. Aber als Gesprächspartner ist er doch sehr nützlich. Und als einer, an den man sich wenden kann, in seiner Not: Nun hilf mir doch schon, Gott – Du weißt doch, daß ich hier in einer unangenehmen Situation bin, nun greif bitte schon endlich ein, Gott.

Interview: Felix Schmidt

Über die Wirkung von Literatur Interview »Mitteldeutsche Zeitung«

10. Juli 1992

Es ist wohl gar nicht so selten, daß Literatur das Leben ihrer Autoren grundsätzlich verändert. Was aber kann sie, Ihrer Meinung nach, bei den Lesern bewirken?

Ich glaube nicht, daß sie einen direkten Einfluß auf sie hat. Es ist eher so, daß etwas von dem, was jemand gelesen hat, in seinem Gedächtnis bleibt und zum Nachdenken anregt. Insofern kann Literatur schon einen entscheidenden Einfluß auf den Menschen ausüben, kann sie ihm helfen, Entscheidungen zu treffen und sein Leben zu gestalten. Dies ist, glaube ich, der Einfluß, den man ihr zuschreiben kann. Ganz abgesehen vom ästhetischen Genuß, den gute Bücher bereiten.

Sie haben sich, wo immer Sie lebten, zum Zeitgeschehen geäußert. Zumeist kritisch. Texte dieser Art unterliegen der Gefahr, schnell zu veralten. Worauf führen Sie zurück, daß das für viele Ihrer Essays, Betrachtungen und Reden nicht gilt?

Wenn ich die Texte durchsehe, die ich als Beiträge zur Zeit geschrieben habe, bin ich mitunter selbst überrascht, wie aktuell sie noch immer sind. Vielleicht, weil sie – Gegenwart und Vergangenheit zusammenbringend – Ausblicke wagen. Natürlich gibt es einige Arbeiten, von denen ich das nicht uneingeschränkt sagen kann. Aber inzwischen habe ich mich auch geändert, aufgrund neuer Erfahrungen, und ich wäre ein Narr, wenn ich darauf beharrte, daß das, was ich vor zwanzig oder dreißig Jahren gesagt habe, noch hundertprozentige Gültigkeit hat. Im allgemeinen aber glaube ich, daß fast alle diese Beiträge bis heute nicht nur lesbar, sondern in den Grundzügen auch von Bestand sind.

Ist nicht vor allem Lebenserfahrung die Quelle, aus der man beim Erarbeiten solcher Texte schöpft?

Das ist schon wahr. Ich beispielsweise bin im Lauf der Jahre etwas weniger vorwitzig geworden. Ich sage mir, wenn ich schreibe, daß es auch danebengehen kann. Diese Erfahrung erwirbt man mit den Jahren, daß man beim Schreiben weiß, ob ein Text entsteht, der für die Zukunft bleibt. Man möchte sich ja auch nicht vor der Nachkommenschaft lächerlich machen.

Die Frage nach der Lebenserfahrung war vor allem von einem Essay angeregt, den Sie jüngst zum Thema Ausländerhaß geschrieben haben. Da greifen Sie auf eigene Erlebnisse zurück, ziehen Vergleiche, deuten Anzeichen und belegen, daß Hoyerswerda beileibe kein DDR-, ja nicht einmal nur ein deutsches, sondern ein Weltproblem ist.

Das höre ich überhaupt sehr gern, die DDR wäre an allem schuld … Ja, ich sehe die Parallelen, kann mit der Vergangenheit vergleichen, Jüngere können das nicht. Und im Laufe der Zeit habe ich eine Witterung für diese Dinge entwickelt.

Aus Ihrem »Nachruf« ist herauszulesen, daß Helmut Flieg – aus dem 1933 auf einem Prager Postamt Stefan Heym wurde – mit dem Namen nicht die Eigenschaft abgelegt hat, stets den Kopf oben zu behalten. Was empfinden Sie, wenn Sie sehen, daß heute nicht wenige Menschen enttäuscht und mutlos sind?

Ich möchte gerade dieser Mutlosigkeit, die ich durchaus verstehe, gern gegensteuern. Meine Erfahrung im Leben ist, daß sich alles verändert; nichts bleibt auf ewig, wie es ist. Auch das nicht, worunter viele Menschen heute leiden. Aber wir müssen schon versuchen, selber etwas zu tun und zu zeigen, wer wir sind. Ich bin überzeugt, dann wird sich etwas ändern. Zu seufzen und zu jammern ist nicht genug.

An Polemik fehlt es in Ihrem neuen Buch »Filz« tatsächlich nicht. Was hat sie herausgefordert?

Das tägliche Leben. Ich sehe doch, was geschieht im Lande, spreche mit den Leuten. Da merke ich schon, was viele quält. Aber ich merke auch, wie lächerlich so manches ist; diese Diskussion über die Hauptstadt beispielsweise oder die Denkmalstürmerei. Das schreit geradezu nach Satire.

Was sagen Sie zu der Kritikermeinung, Ihre Polemik käme aus Enttäuschung darüber, daß Ihre Träume sich nicht erfüllten?

Ich frage mich, woher diese Leute so genau wissen, was ich mir erträumt habe. Vielleicht habe ich mir von Anfang an schon gesagt, wo die Grenzen liegen.

Aber hofften Sie während der Wende nicht auf eine bessere DDR? In einer Rede haben Sie damals gesagt »Eine demokratische Ordnung in der DDR, ich glaube, das läßt sich schaffen« …

Ja, ich habe damals geglaubt, man könnte nach dem Sturz der Honecker-Regierung in der DDR etwas erreichen, was mit Demokratie und Gerechtigkeit zu tun hat. Das ist fehlgeschlagen. Die Menschen wollten zunächst haben, was sie in den Jahren der SED-Herrschaft entbehren mußten; materielle und geistige Dinge – auch meine Bücher. Ich kann sie dafür nicht tadeln. Aber weil sie sich zu sehr auf das Aufholen von Versäumtem konzentrierten, vergaßen viele, sich mit der Zukunft zu beschäftigen.

Sind Sie nun enttäuscht von den ehemaligen DDR-Bürgern?