11,99 €

Mehr erfahren.

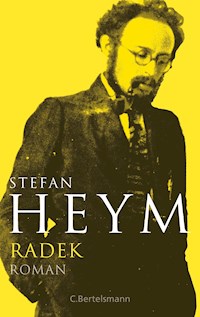

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane

- Sprache: Deutsch

Das faszinierende Porträt einer der charismatischsten Figuren der russischen Revolutionsgeschichte

Karl Bernhardowitsch Radek ist eine der schillerndsten Figuren der sowjetischen Geschichte. Selbst Revolutionär, Journalist und Politiker, gehörte er zu den führenden Linken in der polnischen und deutschen Sozialdemokratie. Als Emigrant in der Schweiz und in den Jahren der Oktoberrevolution war er Weggefährte Lenins. Er verkörperte das Pathos und die Tragik eines freiheitlichen Sozialismus, geriet in Konflikt mit dem stalinistischen Apparat und wurde 1937 Opfer der Moskauer Schauprozesse.

Stefan Heyms mitreißendes Porträt Karl Radeks ist sein Abgesang auf die Idee der kommunistische Weltrevolution. Bei C.Bertelsmann erstmals 1995 erschienen, ist der Roman nun als Penguin Taschenbuch endlich wieder erhältlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 919

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch:

Karl Bernhardowitsch Radek ist eine der schillerndsten Figuren der sowjetischen Geschichte. Selbst Revolutionär, Journalist und Politiker, gehörte er zu den führenden Linken in der polnischen und deutschen Sozialdemokratie. Als Emigrant in der Schweiz und in den Jahren der Oktoberrevolution war er Weggefährte Lenins. Er verkörperte das Pathos und die Tragik eines freiheitlichen Sozialismus, geriet in Konflikt mit dem stalinistischen Apparat und wurde 1937 Opfer der Moskauer Schauprozesse.

Stefan Heyms mitreißendes Porträt Karl Radeks ist sein Abgesang auf die Idee der kommunistischen Weltrevolution. Bei C.Bertelsmann erstmals 1995 erschienen, ist der Roman nun Teil der digitalen Werkausgabe.

»Ein großes erzähltes Historiengemälde, ein unerhört kenntnisreicher narrativer Aufriß der Verstrickungsgeschichte der Intellektuellen ins katastrophische Geschäft der Politik, in die pathologischen Glücksmanien des 20. Jahrhunderts.« Die Zeit

Zum Autor:

Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1953 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.

Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.

Stefan Heym

Radek

Roman

Die Originalausgabe erschien 1995 beim C. Bertelsmann Verlag, München.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 1995 by Inge Heym

Copyright © der Originalausgabe 1995 by C. Bertelsmann Verlag, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München

Umschlagmotiv: © The Graduate Institute, Geneva – The Kathryn and Shelby Cullom Davis Library / Wikimedia Commons

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN978-3-641-27845-8V001

www.cbertelsmann.de

Für Inge

und in memoriam Heinar Kipphardt, der gleichfalls nach den Spuren des Karl Radek suchte

Erstes Buch

Zwischen Tür und Angel

will ich euch prophezeien:

die Statue der Freiheit

ist noch nicht gegossen,

der Ofen glüht,

wir alle können uns noch die Finger

dabei verbrennen.

Georg Büchner, Dantons Tod

1

Der ewige polnische Jude …

Nein, er hatte sich nicht verhört, auch wenn er nur in der Eingangstür zum Saal gestanden hatte, denn in den Saal selber hatten sie ihn nicht hineingelassen: dich doch nicht, Genosse Radek, hatte der Ordner gegrinst, dich doch nicht.

Er hatte richtig gehört, versicherte Radek sich noch einmal, dafür war das böse Wort zu laut gesprochen worden und zu deutlich; von wem, hatte er nicht erkennen können, obwohl die Stimme ihm vertraut geklungen; außerdem war das auch unwichtig, wichtig war das Gelächter, das schadenfroh darauf gefolgt war, und zwar von mehr als einem der Parteitagsdelegierten, und der selbstzufriedene Ausdruck auf dem Gesicht des Genossen Eben, der da neben dem greisen, gelegentlich einnickenden Bebel am Vorstandstisch saß; jetzt hatten sie, wonach sie schon lange gesucht hatten bei ihren interfraktionellen Streitereien: einen Feind, den sie beim Namen nennen und auf den sie gemeinsam einhauen konnten.

Daß er ein Jud war, aus Lemberg noch dazu, dafür konnte er nichts. Ein Jud, hatte die Mama selig gesagt, muß doppelt so tüchtig sein wie die anderen, und einer seiner Onkels, welcher von beiden, erinnerte er sich schon nicht mehr, hatte ernst hinzugefügt, Merk dir das, Lolek. Dabei hatte er gar kein Jud sein wollen, sondern ein echter Pole, seine Sprache das wohlklingende, ans Französische gemahnende Polnisch, sein Ideal der große Mickiewicz, Dichter und Revolutionär. Aber zu Hause hatten sie Deutsch geredet, Deutsch war die Kultursprache, und Kultur, das glaubten sie fest, die Mama und die Onkels – der Papa war lange schon tot –, war der aufgeklärten Juden Notwendigstes. Und es war die Herrensprache in Galizien und in sämtlichen Landen, die der Kaiser von Wien aus regierte, und die Juden hielten sich seit je an die Herrschenden, bei diesen, wenn überhaupt irgendwo, erhielt man am ehesten Schutz.

Er, Lolek Sobelsohn, der sich in Opposition fand, seit er denken konnte, glaubte nicht an die alten Weisheiten. Er glaubte an Freiheit, und an die Rechte der Unterdrückten, und die feurigsten Kämpfer für Freiheit und die Rechte der Unterdrückten waren die Polen, und ihnen beschloß er sein Wort zu leihen und seine Feder.

Und nun stand er hier draußen vor der Tür des Saals, in dem der Parteitag der großen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands sich ausführlich und bis ins lächerlichste Detail mit seiner Person beschäftigte zu einer Zeit, da die Wolken des Kriegs schon dunkel heraufzogen am Horizont und es wohl Wesentlicheres zu bedenken gab für die Delegierten, und sie rechneten auf, wie viele Groschen Beitrag er abgeführt hatte auf den Zahltagen an die Parteikasse welcher Ortsgruppen, und ob er überhaupt als ordentliches Mitglied gelten könne, er, der für derart Ordnung wenig Sinn hatte und vielleicht gerade blank gewesen, weil er seine letzten paar Pfennige ausgegeben hatte für Pfeifentabak und dringlich darauf wartete, daß die nächste Überweisung einträfe aus Bremen oder Leipzig von den Genossen Redakteuren für einen seiner Artikel, und der daher, wo er gerade sich niederließ, einen neuen Antrag auf Mitgliedschaft unterschreiben mußte: Radek, Karl, der ewig wandernde polnische Jude …

Aber an dieser Hatz gegen ihn trugen auch die Polen ihr gerüttelt Maß Schuld, genauer der Genosse Jogiches, oder Tyszka, wie er in Warschau sich genannt hatte, der jetzt, die Revolution von 1905 war längst vorbei, unterstützt von der lieben Rosa, Rosa Luxemburg, hier im Deutschen Reiche mit eiserner Hand sein Exilgrüppchen der Sozialdemokratischen Partei des Königreichs Polens und Litauens regierte, während die Genossen in Warschau, auf Grund ihrer Arbeit im Untergrundkampf, ihre eigene Politik machten und ihre Prügel bezogen von der zaristischen Ochrana und er, Radek, der den armen Warschauern publizistisch beizustehen suchte, dafür von Leo Jogiches und der Rosa Luxemburg ausgeschlossen worden war aus der SDKPiL.

*

Später, beim abendlichen Bier mit Henke, erfuhr er, daß es mit dem ewigen polnischen Juden sich doch etwas anders verhielt, als er geglaubt hatte.

Henke aus Bremen, dessen Delegiertenmandat sie nicht hatten wegnehmen können, wie man seines ihm genommen hatte, war ein Freund, soweit Freundschaft von Bestand sein konnte unter dem Druck fast des gesamten Parteiapparats, und Henke berichtete, der junge Liebknecht, nun wirklich kein Antisemit, sei es gewesen, der das Wort in die Debatte geworfen, aber nicht um ihn, Radek, zu verhöhnen, sondern zu seiner Verteidigung gegen den Parteivorstand, dessen Sprecher, der Genosse Müller, mit gehässiger Anspielung einen solchen Typ, nirgendwo seßhaft und schon deshalb verdächtig, den Delegierten ausgemalt hatte: ehrloser Handlungen wegen, so Müller, aus den Reihen der Sozialdemokratischen Partei des Königreichs Polens und Litauens ausgestoßen, zöge dieser Mensch nun quer durch Europa, um sich in Deutschland, Österreich, Belgien, der Schweiz oder welchem Lande auch immer in der jeweiligen Partei einschreiben zu lassen und solcherweise mit seinem Fall die ganze Internationale auf Jahre hinaus in Atem zu halten. Und habe hinzugefügt, daß um einen gewöhnlichen Arbeiter natürlich keiner soviel Aufsehens gemacht hätte – aber um einen Literaten, noch dazu einen so arroganten, bitte sehr! … Und habe des weiteren gefragt, scheinheilig, ob denn etwa die deutsche Partei ein Verfahren, das eine Bruderpartei bereits geführt, wieder aufrollen und die Reisekosten zahlen solle für Zeugen aus Warschau, Paris, Petersburg, Bern, und erneut Verhöre anstellen darüber, ob der von einem Sondergericht des polnischen Zentralkomitees zum Ausschluß Verurteilte in Warschau tatsächlich Gewerkschaftsgelder unterschlagen und Bücher, die nicht sein Eigentum, zur Pfandleihe getragen und sich geweigert habe, Summen, welche er bei Genossen geborgt, zu retournieren mit der frechen Begründung, seine sozialdemokratisch-marxistische Weltanschauung verbiete es ihm, Schulden zu zahlen, und einem Jugendgenossen in Krakau, der ihn gastfreundlich aufgenommen und bewirtet, als Lohn dafür ins Bett gekackt habe – für derlei Verfolg von Gerechtigkeit sei doch das Geld der deutschen Arbeiterklasse wahrhaft zu schade, und im übrigen habe der Genosse Ebert ja schlüssig genug ausgeführt, in welch unverantwortlicher Weise der Mensch, von dem hier die Rede, eben dieser Karl Radek, sich in deutsche Parteiangelegenheiten eingemischt, ohne je, im Gegensatz zu seiner Ehefrau, die gelegentlich wenigstens ihre Beiträge abgerechnet, die Verpflichtung in sich gefühlt zu haben, der Partei als zahlendes Mitglied anzugehören.

Soweit Henke.

Radek sah den unsicher flackernden Blick und den gequälten Zug um den Mund des Mannes und spürte, daß der noch nicht ganz geendet hatte, so wohlüberlegt und wohlgegliedert sein Bericht auch gewesen – schließlich wußte auch Henke, Chefredakteur des Bremer Parteiblatts, mit dem Bau eines Stücks journalistischer Prosa umzugehen.

Henke zog den Pappdeckel unter seinem Bierglas hervor und ließ ihn, unter dem Druck seines Fingers, langsam kreisen. »In der nächsten Zeit«, sagte er, »wird die Bürgerzeitung von dir nichts mehr drucken können.«

Radek nickte. Er hatte etwas der Art erwartet. »Du bist dir natürlich im klaren, Genosse Henke«, sagte er ruhig, »daß all das banale Gerede heut nachmittag und die Vorwürfe gegen mich, sämtlich unbewiesen, nur eine besonders grobschlächtige Form darstellen des Kampfes gegen die Linke, den der Parteivorstand so lange schon führt. Wir haben ihnen die Hölle heiß gemacht, von deiner Zeitung in Bremen aus und von Göppingen und Leipzig her, und jetzt schlagen sie zurück, und der Sack, auf den sie einprügeln, mag Radek heißen, aber gemeint ist der Esel: ihr nämlich. Was mich betrifft, ich werde mich zu verteidigen wissen, was sind diese Ebert und Müller denn, Beamtenseelen, unschöpferische. Und wer Jogiches – ein Parteityrann, der seine Gedanken von der Luxemburg bezieht, die an ihm hängt mit allen Fasern ihres Wesens in dauernder Angst, er könnte sie allein lassen in ihrem kalten Bett.«

Radek brach ab; Henkes Augen hatten sich schreckhaft geweitet: wie konnte einer so sprechen von dieser Frau, die schon fast als Heilige galt, bei der Parteilinken vor allem. Und es war ein Fehler gewesen, gestand Radek sich, derart von Rosa zu reden; was gewann er dadurch, bei Henke oder bei irgendwelch anderen. Aber so war er: deine Zunge, Lolek, läuft schneller als deine Vernunft – wer hatte das gesagt, die Mama? Oder die andere Rosa, seine Frau? –, deine Zunge wird noch sein dein Verderben.

»Gut«, sagte er, »dann druck mich nicht mehr, Genosse Henke, in der Bremer Bürgerzeitung. Ich werde schreiben, selbst wenn keiner mich mehr druckt; ich schreibe, wie der Seidenwurm spinnt. Aber ihr, die ihr trotz aller Schwierigkeiten versucht, in dieser Sozialdemokratie noch ein wenig zu wahren vom Geist des alten Marx, ihr werdet, wenn ihr jetzt klein beigebt, geschlagen sein für alle Zeit.«

*

Sie war gekommen aus Leipzig, seine gute Frau, hatte sich beurlauben lassen von dem Hospital, in dem sie arbeitete, um bei ihm zu sein in diesen schweren Nächten und ihn zu wärmen mit der Wärme ihres Körpers. Die andern glaubten immer, die Angriffe und Verleumdungen machten ihm nichts aus, weil er eine Art hatte, die Hetze gegen ihn abzutun mit ein paar witzigen Bemerkungen und einem heftigen Zwinkern der Augen hinter den Brillengläsern. Nur sie, seine Rosa, wußte – obzwar auch die andere Rosa, die Luxemburg, es wissen mochte, lang genug kannte sie ihn ja –, wie sehr die üble Nachrede, dem Nessoshemd des Herakles gleich, sich einfraß in seine Haut.

»Ach, mein Armer«, sagte sie, und schob ihren Arm ihm unter den Nacken und schmiegte sich an ihn, »aber du bist aus zähem Stoff, du wirst’s überleben.«

Er hatte stets überlebt, bis dato. Den Spott seiner Mitschüler in Lemberg schon, die ihn, den kleinsten und schmächtigsten unter ihnen, mit der dicken Brille, die dauernd verrutschte, auf dem Nachhauseweg lärmend verfolgten, bis die Mama ihnen entgegentrat und sie verscheuchte und die Bücher auflas, die er hatte fallen lassen, denn immer trug er Bücher bei sich und las, auf diese Weise eine ideale Welt um sich errichtend, die er dann, durch die Kraft seiner Rede allein in die Wirklichkeit umzusetzen suchte. Darum auch, wegen terroristischer Agitation, hieß es in dem Urteil, verwies das Kollegium ihn des Gymnasiums, und er mußte nach Tarnow ziehen mit der Mama, in zwei scheußliche Mietskammern, um dort weiterstudieren zu können, und das Abitur endlich zu machen in wieder einer anderen Lehranstalt; oh, er hatte früh schon gelernt, was es auf sich hatte mit den bürgerlichen Freiheiten.

Doch seine wahre Schule war eine andere gewesen, ihr frühester Lehrer ein Obdachloser vom Lande, dem er, halb ein Kind noch, begegnet war nächtens auf einer Parkbank, und der ihm von dem Aufstand der Bauern erzählte, der polnischen, im heroischen Jahr 1846; und dann die Hutmachergesellen, die ihre Gewerkschaftstreffs abhielten in der Backstube des Jitzchak Apfelblüth, und denen er aus den Schriften übersetzen und vorlesen durfte, die der Alte zugeschickt bekam aus Wien von der Partei: das Erfurter Programm, erläutert von Kautsky, »Die Frau und der Sozialismus«, was Bebel geschrieben hatte in seinen besseren Zeiten, die Reden Lassalles, und Mehrings Geschichte der deutschen Sozialdemokratie.

Dann, plötzlich, spürte er die Gegenwart seiner Rosa und dachte, wie tumb kann einer sein, tumb, taub und fühllos, und wandte sich ihr zu, und dann lag er und genoß ihre Erregung, und seine, die sich immer mehr steigerte, und dachte, zum Teufel mit den Theorien, den linken, den rechten und den zentristischen, wie oft lebt der Mensch, ein einziges Mal nur, komm her, Weib.

*

Gewöhnlich schlief er bald ein, danach, entspannt und glücklich, ein Mann mit solider Nervendecke und mit einfachen Bedürfnissen.

Nicht so diesmal. In seinem Kopfe kreisten wieder die Gedanken, und in seinem Herzen war diese Unruhe. Nein, sie würden es nicht wagen. Der Antrag war zu plump und zu durchsichtig: die Statuten zu ergänzen, rückwirkend noch dazu, um sie gegen ihn, Radek, anwenden zu können, und zwar dahingehend zu ergänzen, daß einer, der aus einer Bruderpartei, gleichgültig aus welchen Gründen, ausgeschlossen, nicht in die deutsche Partei aufgenommen werden konnte ohne ausdrückliche Zustimmung jener. Der junge Liebknecht hatte dagegen gesprochen, nun gut, der war ein Linker und entsprechend unbeliebt bei der Mehrheit, aber auch der Delegierte Kurt Rosenfeld, Doktor der Rechte und weithin berühmt als Jurist und gefürchtet, hatte – »Rückwirkend! Rückwirkend!« – mit aller Schärfe darauf hingewiesen, daß nicht einmal im Bürgertum man derart Verstöße gegen die grundlegendsten Rechtsgrundsätze duldete … Sie werden es nicht wagen, dachte er – aber das hatte Büchner schon seinen Danton sagen lassen, und sie hatten es dennoch gewagt, und es hatte mit der Guillotine geendet für Danton.

Wieso kam es, daß sie sich alle verschworen hatten gegen ihn, die deutsche Partei wie die SDKPiL, deren Mitglied er so lange mit solchem Stolz gewesen.

Er war zu sehr eingenommen von sich selber und seinen Meinungen, das hatte ihm mehr als einer gesagt, der es gut mit ihm meinte, Lensch in Leipzig etwa, der die Volkszeitung dort machte, oder die Zetkin, oder der Genosse Mehring, und es wäre da, hatten sie weiter gemahnt, zu wenig Konzilianz und keine Spur von Respekt vor anderen und deren politischer Erfahrung.

Aber hatte, was er sagte und schrieb, sich nicht stets als richtig erwiesen? Und waren die, die sich gegen ihn stellten, am Schluß nicht immer die Toren gewesen, die Toren oder, schlimmer noch, die Verräter? Haecker in Krakau, von der Zeitung Naprzod, hatte als erster, da er, Radek, sich abwandte von ihm und gegen ihn auftrat wegen seines polnischen Chauvinismus, in die Welt gestreut, er hätte Bücher aus der Redaktionsbibliothek veruntreut – tatsächlich hatte er ein paar alte Groschenhefte aus dem Papierkorb geklaubt und zum Trödler gebracht, um, in Anbetracht von Haeckers Honoraren, den Kaffee zahlen zu können am Abend im Caféhaus. Und die Luxemburg, an deren Lippen er gehangen wie an denen einer Prophetin, und die er, wenn er’s jetzt bedachte, wohl auch geliebt hatte, keusch und ohne Hoffnung, je auch nur berührt zu werden von ihren Fingerspitzen, und die dann zu ihm kam inmitten der Warschauer Wirren 1905 und ihm zulächelte, wenn er vor ein paar tausend Arbeitern sprach in einer Fabrikhalle, und ihn einspannte für Tyszkas Parteizeitung, denn Tyszka, in Warschau hieß er auf einmal nicht mehr Jogiches, war zwar taktisch geschickt und ein Organisator par excellence, besonders im Untergrund – er dachte und fühlte, ging die Mär, so illegal, daß er die eigne Adresse nicht zu sagen gewußt hätte –, nur schreiben, schreiben konnte Tyszka nicht.

Und sie war sein Engel gewesen, mit dem er seelische Zwiesprache hielt in der Düsternis des Pawiak-Gefängnisses, sechs Monate lang, auf deutsch und polnisch und dann auch auf russisch, welches ein Mitgefangener ihm beibrachte in der grauen, muffigen Zelle. Und war ein Engel auch noch, als die Ochrana ihn ein zweites Mal einsperrte, nun in dem berüchtigten Pavillon 10 der Warschauer Zitadelle; erst als sie einander dann wiedertrafen in Teriyoki in Finnland, ein Häuflein Emigranten nach der verlorenen Revolution, schwand seine Ehrfurcht vor der Luxemburg über der Frage, ob denn die Partei, isoliert und zerschlagen wie sie in Polen war, sich nicht verbünden sollte mit den Gewerkschaften oder gar mit dem linken Flügel von Pilsudskis polnischen Sozialisten – er, Radek, plädierte dafür im Einklang mit den Genossen, die in Warschau geblieben und dort den Kampf fortsetzten; Jogiches aber, und mit ihm die Luxemburg, hatten nichts weiter im Sinn als die Reinheit, die ideologische, ihrer Lehre und ihrer Partei, was hieß, der fünf oder sechs Mann, die mit ihnen im Exil saßen und Tyszkas Befehlen noch gehorchten.

Als er dann aufwachte, neben sich seine Rosa, in dem schäbigen Hotelzimmer, das ihm die Kongreßleitung angewiesen – lange konnte er nicht geschlafen haben –, da waren in seinem Hirn noch Fetzen des Traums, den er gehabt. Die andere Rosa, die Luxemburg, hatte sich ihm zugeneigt und ein paar Worte gewispert, zärtliche, Lolek mein Kluger, mein Weltveränderer mein kleiner, und dann war ein Tier gekommen mit horniger Haut, Tyszka, dachte er, Jogiches-Tyszka, klar, und hatte sie ihm entrissen, und er hatte aufschreien wollen, aber kein Schrei löste sich aus seiner Kehle, und außerdem stimmte die Logik des ganzen Traumes nicht, denn natürlich war es die Luxemburg gewesen, die Jogiches die Handhabe geliefert hatte zu seinem Ausschluß aus der Partei, die Idee nämlich, vor dem Parteigericht, dem polnischen, ihres Lolek Jugendsünden, von denen er ihr auch noch selber erzählt hatte in weinseliger Stimmung, als Anklagematerial gegen ihn zu benutzen, obwohl es Pißkram war samt und sonders und unerwiesen und längst schon verjährt, und das Ganze dann, samt vorgefertigtem Urteil, dem deutschen Parteivorstand in die Hände zu spielen, als die Kerle um Ebert, aus Gründen ganz anderer Art, ihn, Radek, seiner Basis unter den Genossen zu berauben gedachten.

»Du bist schon wach?« fragte Rosa.

»Sie werden es nicht wagen«, sagte er. »Oder glaubst du, doch?«

2

Er war ihnen zuwider, persönlich. Sie suchten ihre Gefühle zu verbergen; sie hielten Distanz zu ihm und benahmen sich betont korrekt, und doch spürte er ihren Widerwillen fast physisch. Da mochte er tun und reden, öffentlich wie privat, was er wollte; der Zustand schien naturgegeben; sie konnten, wie die Redensart lautete, ihn nicht riechen, Pferden gleich, die bei dem fremdartigen Geruch eines Tiers aus anderem Stalle scheuten; dabei wusch er sich und badete, so oft es ihm möglich war, und benutzte, wenn ihm Geld dafür blieb, ein diskretes Eau de Cologne, und die Genossen vom Vorstand, nahm er an, pflegten ihre Haut nicht minder.

Und ebenso zuwider war er ihnen politisch. Das lag an der Andersartigkeit ihres Denkens, des ihren und des seinen, die sich nicht nur im Grundsätzlichen zeigte, sondern bis in die Wortwendungen und die Sprachtöne hinein; und er wußte nur zu gut, wie das innere Gleichgewicht der Genossen oben durch jede seiner Reden, jeden seiner Artikel und Aufrufe gestört wurde, und da er dies wußte, verlockte es ihn um so heftiger, ihnen just die Ketzereien, auf die sie am empfindlichsten reagierten, immer wieder vorzusetzen.

Wie kamen sie auch dazu, zu glauben, daß sie, die sich den Arbeitern als Schüler von Marx anpriesen oder gar von Lassalle und als Fortsetzer von deren großem Werke – leicht revidiert, gewiß –, zu glauben, daß sie, bequem zurückgelehnt im Sessel, nur abzuwarten brauchten, bis genug der Wählerstimmen zusammengekommen wären, damit sie ohne störende Erschütterungen, ohne die längst außer Mode gekommenen Barrikaden, hineingleiten könnten in den Sozialismus wie die wohlausgestattete Jungfrau ins Ehebett. Dabei war er gar nicht, im Gegensatz zu jenem anderen Bürgerschreck, der lieben Rosa Luxemburg, so übermäßig versessen auf den politischen Massenstreik; ihm schwebte, auf Grund seiner Warschauer Revolutionserfahrungen, ganz anderes vor, über das er – ein jedes Wort zu seiner Zeit – sich jetzt nur in verhüllter Sprache ausließ; aber für das philiströse Verhalten des Parteivorstandes und dessen philiströse Terminologie hatte er nur Hohn, ungenierten, laut herausgekrähten Hohn: kein Wunder, daß die Mitglieder des Vorstands, zutiefst betroffen in ihren trägen Herzen, ihn erzürnt verfolgten und ihm das Maul zu stopfen suchten.

*

Ah, Göppingen!

Gegensätze zogen ihn an, und was konnte es Gegensätzlicheres geben zu seinem irrlichternden Wesen und seinem unordentlichen Aufzug als dieses württembergische Städtchen, das aussah, als flöge jeden Morgen, den Gott machte, einer seiner Engel dorthin hernieder, Pinsel und Farbtopf in Händen, um den Hausanstrich zu erneuern.

Und was für treuherzige, vertrauensselige Menschen! Der Genosse Thalheimer, August, Redakteur des Parteiblattes am Orte, der »Freien Volkszeitung«, was hätte er für ein herrliches, geruhsames Leben dort führen können mit ein paar Viertele Wein des Abends und guten Gesprächen mit guten Bürgern; statt dessen aber verkündete er in seiner Zeitung, es ginge der Revolution entgegen, und predigte, wo sich die Gelegenheit ergab, die verschiedensten linksradikalen Theorien, darunter auch seine, Radeks, und stachelte, zusammen mit zwei oder drei Gleichgesinnten im Göppinger Ortsvorstand, die Arbeiter zur Opposition an gegen die Politik der Berliner Parteigrößen; mehr noch, Thalheimer in seiner Hybris veranlaßte die Genossen der örtlichen Parteigruppe, sich Gelder zu borgen, auf ihr persönliches Wort hin, insgesamt 30 000 Mark, als Anfangskapital für ein eigenes Blatt mitsamt eigner Druckerei, für eben jene »Freie Volkszeitung«, damit die schwäbische Arbeiterschaft nicht länger die lächerlichen Vertröstungen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag eines fernen Sozialismus in dem der Berliner Zentrale hörigen »Stuttgarter Neckarecho« lesen müßte oder der ebenso revisionistischen »Ulmer Donauwacht«.

Und natürlich konnte ein solches Blatt nicht geschäftlich florieren, und der Gerichtsvollzieher drohte, und die Arbeiter und kleinen Handwerker, die die 30 000 Mark aufgebracht hatten, bangten um ihre Gelder, und es blieb nur der Hilferuf an eben jenen Parteivorstand, gegen dessen Politik Thalheimer, und als dessen freier Mitarbeiter er, Radek, jede Menge Attacken in den Spalten der Volkszeitung geritten hatten.

Ein Gogol, dachte Radek, hätte aus der Sache eine Komödie machen können, die handelnden Personen auftretend vor dem Hintergrund der Göppinger Häusle und Gäßle; als Revisor schickten die in Berlin den Genossen Ebert mit Instruktionen, die Investitionen der Göppinger Arbeiter zu retten, indem er das Blatt einfach übernahm; der arme Thalheimer, solchem Druck nicht gewachsen, bat ihn, Radek, händeringend, die Redaktion zu leiten, während er Urlaub nahm, gesundheitlicher Gründe halber; und so kam es zu der großen Konfrontation, groß, hieß das, in den winzigen Relationen der süddeutschen Provinz: er, Radek, gegen den eigens aus der Reichshauptstadt angereisten Ebert.

Und doch, dachte er, verbarg sich nicht hinter der Sache der ganze Konflikt dieser Zeit? – die Widersprüche zwischen den großen Imperien, Deutschland, England, Frankreich, Rußland, plus Amerika, die – ein jeder, der sehen wollte, sah es, und er selber hatte darüber ein dutzendmal schon geschrieben – zum Kampf rüsteten um die Neuverteilung der Ressourcen des Globus und seiner Märkte; und dieser Krieg würde gnadenlos sein und mörderisch und würde, so wie der russisch-japanische mit der Revolution in St. Petersburg, mit einer noch größeren, noch blutigeren Revolution enden, einer wahren Weltrevolution, auf welche die Sozialdemokratie sich und die gesamte Arbeiterklasse vorzubereiten hatte, bei Strafe ihres Untergangs.

Und dieses hielt er, in dem rauchigen Sitzungszimmer der Göppinger Redaktion, dem Genossen Ebert entgegen; der saß, das fleischige Kinn mit dem Daumen massierend, ihm gegenüber am andern Ende des Tisches und fragte, ob er, Radek, denn wirklich glaubte, mit solcherlei Argumenten das Geld auftreiben zu können für die Weiterherausgabe der Göppinger »Freien Volkszeitung«.

»Die Göppinger Arbeiter«, Radek erinnerte sich, wie er, ein wahrer Volkstribun, seine Antwort herausschleuderte, »haben ein Recht darauf, ihr eignes Blatt zu haben und zu dem Zwecke Hilfe vom Parteivorstand in Berlin zu fordern!«

Ebert blieb ungerührt. »Auch wir wollen nicht«, sagte er, »daß die Göppinger Arbeiter ihre Zeitung, und damit ihr Geld, verlieren. Gerade deshalb schlagen wir ja vor, daß die in Ulm ihr Blatt, die ›Donauwacht‹, bei euch in Göppingen mitdrucken; das würde Kosten sparen und die Existenz der Göppinger Zeitung garantieren, besonders wenn man auch mit Matern arbeitete und die politischen Teile des Ulmer wie des Göppinger Blattes einander angliche …«

»Mit Redaktion in Ulm?« fragte Radek.

Ebert senkte die schweren Lider, »mit Redaktion in Ulm«.

Radek erinnerte sich jetzt noch, fast ein Jahr danach, der staunenden Münder der Teilnehmer an jener Zusammenkunft, als er vom Tische aufsprang und um das Möbel herum auf den Genossen Ebert zuschritt und ihm den gestreckten Zeigefinger vor die Brust hielt wie eine Pistole. »Jawohl!« hatte er gehöhnt, »und die in Ulm drucken, was ihr in Berlin ihnen vorlegt!«

Ebert hatte geschwiegen.

»Die Göppinger Arbeiter, Genosse Ebert«, hatte er triumphiert, »haben aber das Recht, in ihrer Zeitung auch das zu lesen, was dem Parteivorstand nicht genehm ist!«

Ebert, überzeugt von der Wichtigkeit seiner Person, trug ein Lächeln zur Schau, das ihm, Radek, die Hitze in den Kopf trieb und die Stimme schrill werden ließ. »Und sogar«, hatte er gedroht, »sogar wenn es dem Parteivorstand gelingt, Genosse Ebert, dieses kleine Blatt in dieser kleinen Stadt zu schlucken, es wird nur ein Pyrrhussieg für euch sein! Die Wahrheit wird sich dennoch durchsetzen, und die Arbeiter werden die Methoden des Parteivorstands und seine Ziele erkennen; und mich bringen Sie sowieso nicht zum Schweigen, Genosse Ebert!«

Radek hatte gewußt, daß der Mann von dem Moment an sein Feind war; und nun, auf dem Parteitag hier, bewies er seine Feindschaft.

*

Die Hände hoben sich, einige zögernd, aber dennoch.

»Das ist die Mehrheit«, erklärte Ebert und überblickte die langen Reihen der roten Delegiertenkarten, pflichtschuldigst emporgehalten; ein Parteitag war ihm eine Sache von heiligem Ernst, und nun, da man den Ausschluß des Frechlings glücklich hinter sich gebracht, konnte das Plenum sich endlich den eigentlichen Geschäften wieder zuwenden.

Die Luxemburg stand auf von ihrem Sitz im Präsidium; aber Radek war nirgendwo zu sehen: entweder hatte er das Resultat der Abstimmung vorausgeahnt – kein Wunder, angesichts des unwiderlegbaren Sündenregisters, welches Jogiches mit buchhalterischem Fleiß gegen ihn zusammengetragen – und hatte es vorgezogen, der Sitzung gar nicht erst beizuwohnen, oder, was wahrscheinlicher, die Ordner hatten ihm den Zutritt verwehrt; der Genosse Ebert liebte keinen Krakeel im Saal bei feierlichen Anlässen.

Einer tippte ihr auf die Schulter. Die Luxemburg wandte sich um, erschrocken, »Karl!«

Liebknecht lächelte. »Du glaubst doch nicht, Rosa«, sagte er halblaut, »daß die Partei ihn auf die Art sich wirklich vom Halse geschafft hat.«

»Das wird sich zeigen!«

»Für euch Polen vielleicht, ein Erfolg«, sagte Liebknecht und spürte sofort, wie tief er sie gekränkt, indem er sie gerade jetzt der fremden Partei zurechnete. »Aber Radek hat zu oft recht gehabt in seiner Argumentation, und ihn zu verdammen, nur weil er sich euch nicht unterwerfen will, dir und Jogiches …«

»Ich bitte dich!« Ärger rötete ihr die Stirn. »Radeks Ausschluß aus der deutschen Partei ist von heut an beschlossene Sache, und Parteibeschlüsse gelten auch für dich.«

Liebknecht kratzte sich sein stachliges Bärtchen. Wie unerbittlich sie doch war! Er mochte unerbittliche Frauen nicht, sie brachten die Männer in Zwangssituationen, und zudem wußte man bei diesen sich ständig spaltenden polnischen und russischen Gruppierungen nie, wohin sie noch steuern würden, fixiert wie sie waren auf ausschließlich die Lehren der eignen Sekte. »Aber spürst du denn nicht, Rosa«, versuchte er’s auf die gütliche Weise, »in welch sonderbare Lage du dich gebracht hast: du, die Linkeste der Linken in der deutschen Sozialdemokratie, auf einmal Hand in Hand mit dem Rechtesten der Rechten, Ebert, nur um Radek aus dem Wege zu schieben, den du eigentlich stützen solltest.«

»Stützt er uns? Er stützt die Warschauer Spalter.«

»Ruhe!« zischte einer.

Die Luxemburg bemerkte die Aufmerksamkeit, die ihr hitziger Dialog mit Liebknecht hier auf der Plattform erregte, und zügelte ihren Ton. »Die Warschauer Spalter stützt er, gegen den polnischen Parteivorstand.«

»Gegen Jogiches, meinst du.«

Sie beherrschte sich. »Leo ist nicht nachtragend. Und ich auch nicht. Geh hin zu Radek, sag ihm das, wenn du’s über dich bringen kannst, dich hinzusetzen an einen Tisch mit dem Ganeff, dem eitlen, doppelzüngigen.«

»Ich werd’s ihm ausrichten«, sagte Liebknecht und ließ offen, was er Radek nun ausrichten würde: die Beschimpfung oder das Angebot, oder auch beides.

*

»Du bist wie meine Mama selig, Rosa«, sagte Radek. »Meine Mama hat auch immer getrachtet, mich zu schützen. Aber mein Onkel hat gesagt, wie ich auf den großen Sessel im Wohnzimmer geklettert und heruntergefallen bin und mir die Nase blutig geschlagen hab, ein Junge, hat er gesagt, muß seine eignen Erfahrungen machen.«

Liebknecht betrachtete die Frau, die, wie Radek gesagt hatte, nach Art seiner Mama selig ihn stets zu schützen trachtete; blond und mit zartem weißen Teint, ihre Figur gut proportioniert, saß sie da auf dem billigen Kanapee in dem billigen Hotelzimmer, zwischen den Fingern das Glas mit dem Roten, den Radek zu Ehren seines Gastes bestellt hatte; mit dem offenen Blick ihrer grauen Augen und ihren wohlüberlegten Worten schien sie eine von jenen Frauen zu sein, soviel verstand Liebknecht vom anderen Geschlecht, die einem Mann Ruhe geben konnten und Sicherheit.

»Es wird ihm Gerechtigkeit werden«, sagte sie. »Lenin hat eingegriffen.«

»Wie das?« fragte Liebknecht überrascht.

»Ich habe«, sagte Radek, »nach der skandalösen Behandlung, die Ebert und seine Leute mir auf dem Parteitag angedeihen ließen, eine kleine Broschüre geschrieben, betitelt ›Meine Abrechnung‹, die sämtliche Anklagen gegen mich, einschließlich der finanziellen, ad absurdum führt – ich werde Ihnen dann eine Kopie mitgeben, Genosse Liebknecht –, und habe das Heftchen nach Paris an Lunatscharski geschickt.«

»Und Lunatscharski hat es Lenin vorgelegt«, ergänzte Rosa, »und auf Lenins Veranlassung ist dann eine Kommission in Paris zusammengetreten, russische und polnische Genossen, aber keiner darunter von Tyszkas und Luxemburgs Anhang, und diese werden die ganzen Skurrilitäten, die man gegen Radek vorgebracht, neu untersuchen, Punkt für Punkt, und nichts wird bleiben von den Vorwürfen gegen ihn, und die deutsche Partei wird sich blamiert haben vor aller Welt.«

Leidenschaftlich, dachte Liebknecht, war sie auch, und sie liebte Radek offensichtlich. Von Beruf Ärztin, arbeitete sie an einem Krankenhaus in Leipzig; dort seien sie und Radek, hieß es, einander zum ersten Mal begegnet; sie öffnete ihm ein Geschwür im Rektum: Radek, wenn er auf diesen wenig verheißungsvollen Anfang ihrer Liebesbeziehung zu sprechen kam, pflegte zu sagen, er habe ja auch nicht vorgehabt, sie mit Hilfe seines Hintern zu betören.

»Obwohl er ein paar seiner Artikel gedruckt hat«, bezweifelte Liebknecht Rosas hoffnungsvolle Sicht, »war Lenin eigentlich nie ein besonderer Freund Ihres Mannes.«

Radek grinste. »Lenin ist nicht bekannt dafür, daß er die politischen Fragen nach seinen persönlichen Sympathien entscheidet. Für Lenin bin ich nichts als ein Bauer auf dem Schachbrett: er möchte an den Geheimfonds heran, den die Internationale gesammelt hat zur Unterstützung der Parteiarbeit in Polen und Rußland, und den der deutsche Parteivorstand verwaltet; aber auf dem Topf sitzt schon die Luxemburg mit ihrem Tyszka und verwehrt Lenin den Zugriff auf das Geld. Sie sehen also, Liebknecht, welch hehre Ziele die Führer der sozialistischen Bewegung und mit welchen Mitteln sie sie mitunter verfolgen.«

»Sie sind ein Zyniker, Radek«, lachte Liebknecht, »aber soviel gestehe ich Ihnen: hätte ich von dem Geheimfonds gewußt, ich hätte die Delegierten in diesen Hintergrund Ihrer Affäre eingeweiht.«

»Zyniker?« sagte Rosa. »Wenn Sie wüßten, wie verletzbar er ist. Die harte Schale zeigt er nur nach außen.«

Radek hielt sein Seelenleben für kein Thema, selbst wenn seine Frau sich darüber ausließ, und kehrte daher zurück zum Politischen. »Was denken sich diese Parteihengste eigentlich!« sagte er ärgerlich. »Haben Sie denn nicht gespürt auf der Tagung, Liebknecht, Sie und wenigstens noch ein paar von den Delegierten im Saal, daß der Streit um meine Person nur ein Aspekt war eines Machtkampfs, in dem es um ganz andere Fragen ging! Die Welt, Verehrter, ist größer als selbst die zahlenmäßig größte deutsche Partei, und in der Posse, die sie da im Saal aufgeführt haben um den armen Genossen Sobelsohn, widerspiegelte sich mehr als einer der Widersprüche, von denen diese Welt wimmelt.«

Liebknecht war unsicher geworden. »Der Vorstand mußte klarmachen, vor dem Parteivolk und vor sich selber, wer Herr ist im sozialdemokratischen Hause.«

»Genau.« Radek schien weniger zu seinem Gast zu sprechen als zu seiner Frau, die ihren Blick von ihren Händen, stark und feingliedrig zugleich, wieder erhoben hatte und ihm erwartungsvoll ins Gesicht sah. »Aber warum mußte der Vorstand das klarmachen«, fuhr er fort, »und weshalb gerade in diesem Moment? Wegen der paar Rubel und wer darüber verfügen darf, Lenin und seine Bolschewiki oder Jogiches mit seiner Luxemburg, oder irgendwelch andere, gleich ehrgeizige Gruppen? … Liebknecht, werter Freund – es steht uns ein Krieg ins Haus, und was am Ende dieses Kriegs sein wird, wer kann das sagen? Sie? Ich?«

»Die Partei wird den Krieg zu verhindern wissen! Die Partei und«, wiederholte er, das »und« betonend, »die Internationale! Und ich schwör’s Ihnen, Radek, das alte Wort wird sich von neuem bewahrheiten: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.«

»Alle Räder …« Radek verzog den Mund. »Du hörst, Rosa? – ein Illusionist!« Und zu Liebknecht, »Wessen Arm? Der Arm dieses Parteivorstands? Dieser Reichstagsfraktion? Dieser Gewerkschaftsführer mit den gestickten Deckchen auf der Sessellehne? Haben Sie die Leute nicht gerade wieder erlebt auf ihrem Parteitag!«

»Auf diesem Parteitag stand zur Debatte der Genosse Radek und nicht der Krieg, nicht die kaiserliche Flotte, nicht das Budget.«

»Eben. Wollte Gott, es hätte einer das auf die Tagesordnung gesetzt, den Krieg, die Flotte, das Budget.«

»Wozu? Wo doch alles längst abgemacht ist und unser Grundsatz besiegelt mit den Genossen in Paris und London und Brüssel und sogar in St. Petersburg – diesem System keinen Mann und keinen Groschen!«

»Es ist das System, wenn ich Sie erinnern darf, von dem die Genossen leben, und nicht schlecht. Und welcher deutsche Sozialdemokrat wird da, wenn sie ihn rufen werden mit Hurra und Trompetenklang, Genosse Liebknecht, und ihm das Gewehr in die Hand drücken fürs Vaterland, das teure, ein schlechterer Patriot sein wollen als sein Nachbar? Und wird es sich soviel anders verhalten bei den Franzosen? Bei den Engländern? Und was wird sich abspielen in den Herzen der deutschen Arbeiter, wenn der erste Feind den Fuß über die Grenze setzt am Rhein oder an der Memel? Was zählt dann in seiner Brust, die Klasse, zu welcher der Mann gehört, der nun seinen Klassengenossen belauert mit dem Schießprügel in der Hand, oder die jeweilige Nation, die ihn ins blutige Feld schickt?«

»Und sie werden sogar glauben, sie schützten Heim und Herd und Frau und Kind vor den Kosaken«, fügte Rosa hinzu.

Liebknecht wandte sich ab von ihr: sie würde stets ihrem Mann zum Munde reden. »Ich verstehe, Radek: Sie spielen mir den Advocatus Diaboli.«

»Ich spiele nicht. Ich versetze mich in das Gehirn eines durchschnittlichen Funktionärs unserer Partei.«

Liebknecht überlegte. Und wenn Radek recht hätte? Wenn die Partei an dem Tag, da es ernst wurde, den großen Schwenk vollzog, rechts um, marsch, ab in den Krieg? Aber das konnte nicht sein … Nun ja, auch in der Partei befanden sich solche und solche, und die Rechten kontrollierten den Apparat. Aber es gab auch Regeln, gegen die man nicht verstieß, und Prinzipien, von der Geschichte vielmals bestätigt, an die ein Sozialdemokrat sich hielt. »Der Krieg, der imperialistische«, postulierte er, »liegt nicht im Interesse des Proletariats, und die Arbeiter wissen das.«

»Wir haben es ihnen lange genug gepredigt«, erwiderte Radek. »Aber wer weiß, welche Konstellation von Zufällen die Katastrophe auslösen wird. Und ich habe lange genug in Deutschland gelebt, um erkennen zu können, was alles sich hier geändert hat, seit anno 1870 Ihr verstorbener Vater, mein lieber Liebknecht, Hand in Hand mit dem Genossen Bebel im norddeutschen Reichstag seine einsame Stimme dem Herrn von Bismarck verweigerte für dessen Kriegskredite. Aber da war die Partei noch nicht viel mehr als eine Sekte, und eine Sekte konnte es sich leisten, vom Hauptstrom der Volksstimmung sich zu absentieren, und die Internationale, die sozialistische, war ein kleiner Verein von Idealisten zu jener Zeit.«

»Jetzt aber gibt es allein schon in Deutschland vier Millionen sozialdemokratische Wähler!« protestierte Liebknecht. »Vier Millionen, die nein sagen zum Krieg! Und durch ihre revolutionäre Tat den Sturz des bestehenden Staates herbeiführen werden!«

»Warum eigentlich weigern Sie sich, der natürlichen Logik zu folgen?«

»Ihrer Logik, meinen Sie.«

»Meiner Logik, bitte sehr!« Radek strich sich über die Kinnbacken, auf denen, seit er in Göppingen gearbeitet, dunkle Löckchen sprossen. »Aber es gibt keine andere – auf Grund der Realitäten in dieser Partei, die längst nicht mehr aus den paar hundert Habenichtsen besteht, welche nichts zu verlieren hatten als ihre Ketten. Diese Partei ist zu einer saturierten Institution geworden, die respektable Bankkonten besitzt und Grundstücke und Druckereien und Vereinshäuser und was noch, und die ein wohlbegründetes Interesse hat an der Unzahl regierungsamtlicher Benefizien, die das probateste Mittel sind, die Arbeiter zu korrumpieren. Das Ganze ist ein Schulbeispiel für Hegels Quantität, die den Sprung geschafft hat in eine neue Qualität, und ich sage Ihnen, Liebknecht, an dem Tag, da der Krieg ausbricht, werden die alten proletarischen Schwüre vergessen sein; ganz andersartige Gefühle werden die Herzen erfüllen, und keiner wird mehr reden von internationaler Solidarität und Brüder, in eins nun die Hände; statt dessen werden die deutschen Arbeiterchöre in schöner Harmonie von dem Ruf singen, der da wie Donnerhall braust; und zuvörderst werden die Oberen der Partei die patriotischen Fahnen schwingen, und werden dazu noch eine politische Theorie entwickeln zur Rechtfertigung ihres Verrats: die Proleten, werden sie sagen, müssen dem Vaterland siegen helfen, denn nicht aus den Trümmern der Niederlage auf dem Schlachtfeld, nur auf der Grundlage einer aus gewonnenem Krieg gestärkt hervorgegangenen Wirtschaft läßt sich nach der Revolution ein ordentlicher Sozialismus erbauen.«

Radeks Stirn hatte sich gerötet; Rosa bemerkte es mit Sorge; wann immer er sich in dieser Art erregte, stieg der Blutdruck bei ihm, und der Herzschlag wurde unregelmäßig, eine Krankheit, die, so hatte er sie zu beruhigen versucht, endemisch sei bei jüdischen Männern besonders aus Litauen und Galizien. Zugleich aber bewunderte sie ihn: sich so vollständig in die Gedankengänge seiner Gegenspieler zu versetzen, daß die eigenen dagegen fast fragwürdig erschienen, wer außer ihm war dazu imstande; er brachte es fertig, zu ein und derselben Frage zwei völlig konträre Antworten zu schreiben, eine, an die er innerlich glaubte, und die andere, die er nur vertrat, und mit aller Überzeugungskraft, um sie darauf ad absurdum zu führen. Dies gab ihm eine Überlegenheit, politisch und journalistisch, um die man ihn oft beneidete, deren sokratische Tricks jedoch solch monolithische Denker wie etwa Jogiches zutiefst und auf ganz persönliche Weise verärgerten; und hier, Liebknecht gegenüber, hatte er das geistige Doppelspiel mit solcher Intensität betrieben, daß seine Worte am Ende fast so geklungen hatten, als träte er selber, wenn der Krieg denn käme, für einen deutschen Sieg ein.

Plötzlich lachte er laut auf. »Da hätten Sie fast geglaubt, Liebknecht, daß ich das alles auch glaube, oder? Nein, seien Sie unbesorgt: ich habe Ihnen nur die Gedankengänge unserer Genossen im Parteivorstand entwickelt, soweit die sich überhaupt Gedanken machen über so etwas wie Krieg und Frieden; ich selber stehe auf Ihrer Seite, ganz und gar, und hoffe zu dem alten jüdischen Gott, daß er Ihre frommen Wünsche erfüllt!«

Liebknecht lächelte gequält. Rosa stand auf, trat auf ihn zu, und gab ihm, eine Art Sühnezeichen, einen mütterlichen Kuß auf die Wange.

*

Sie war richtig wütend, dachte Radek, die Rosa – nicht seine, die Luxemburg –, denn wie zu erwarten, hatte Lenins Pariser Kommission die ganze von Jogiches so sorgsam aus dem angeblichen Diebstahl eines alten Mantels, ein paar zerfledderter Bücher und von 300 Gewerkschafts-Rubelchen, sowie einem Schiß in ein fremdes Bett konstruierte Anklage in alle Winde zerstreut. Er konnte sich vorstellen, mit welch heimlichem Genuß der Genosse Lunatscharski, der den Vorsitz der Kommission führte, die Einzelheiten, die dem deutschen Parteitag soviel Gesprächsstoff geliefert, zerpflückte; Lunatscharski war, gleich ihm selber, bekannt für seinen bösartigen Witz, und er, Radek, hatte ihm ja sein dickes Pamphlet, »Meine Abrechnung«, zugeschickt, welches in perfektem Detail jeden Denkfehler, jede Widersprüchlichkeit, die Tyszka bei seinen Bezichtigungen unterlaufen waren, auflistete.

Und nun schrieb die Luxemburg, in einer feierlichen Erklärung im Namen des Vorstands der Sozialdemokratie Russisch-Polens und Litauens, das heißt in ihrem und Leo Jogiches’ Namen, daß die ganze Pariser Untersuchungskommission sowie deren öffentliche Mitteilung, zufolge welcher diese den Genossen Karl Radek rehabilitiert und damit alle Hindernisse für seine Wiederaufnahme in die Reihen der deutschen Partei aus dem Wege geräumt habe, nichts sei als eine plumpe Mache, die am besten zeige, mit welchen Mitteln ein gewisser Klüngel die Affäre Radek betreibe. Nach deutschem Parteitagsbeschluß, siehe Protokoll Seite 559, so betonte sie, sei die Aufnahme von anderwärts aus der Partei ausgeschlossenen Personen in die deutsche Sozialdemokratie an die Zustimmung derjenigen Partei gebunden, die den Ausschluß vollzogen habe, im Falle Radek also der Sozialdemokratie Russisch-Polens und Litauens.

Und schloß, in schöner Empörung, »Was aber hat nun die Pariser Kommission mit dieser Partei zu tun? Nicht das geringste! Mit demselben Recht könnten vier portugiesische, argentinische, bulgarische und andere Sozialisten in Paris oder auch in San Francisco eine Radek-Untersuchungskommission bilden. Und so wie diese Pariser Kommission das polnische Urteil in Sachen Radek revidierte, könnte sie mit demselben Recht und demselben Erfolg den amerikanischen Zolltarif revidieren.«

Der biblische Zorn der Luxemburg, dachte Radek, verlieh ihr sogar einen Anflug von Ironie. Lenin aber besaß wenig Sinn für derart Nuancen und fluchte laut und schonungslos über die abscheuliche Art und Weise, in welcher der sogenannte polnische Parteivorstand in Sachen Radek vorging. Dieser Vorstand, enthüllte er in seinem Antwortartikel, für den deutschen »Vorwärts« bestimmt, von diesem aber abgelehnt und darauf von der Krupskaja als Manuskript verbreitet, habe schon keine Partei mehr hinter sich, in Warschau unterstütze ihn nur noch ein fiktives Grüppchen. Und dieser Fakt sei, höhnte er, was unsre illustre Rosa wegzuschwatzen versuche; sie und ihr sogenannter Parteivorstand führten einen Feldzug gegen die besten Mitglieder der wirklichen polnischen Partei, und ihre Methoden dabei gerieten immer mehr ins Kriminelle. Und darum das sonderbare Gerichtsverfahren gegen Radek – wegen angeblicher Vergehen aus dem Jahre 1906! …

Radek legte beides, die Veröffentlichung der Luxemburg und Lenins Manuskript, in ein Kuvert und schrieb darauf: Sorgfältig aufbewahren! Dann dachte er: Wie alt bin ich jetzt? Neunundzwanzig fast. Und dachte: erleben zu können, mit neunundzwanzig schon, wie zwei Leute von solchem Format sich allen Ernstes in die Haare gerieten über einen wie ihn – eine formidable Leistung des kleinen Sobelsohn.

Aber würde die Mama selig das auch so gesehen haben?

3

Wie fühlt sich ein Prophet, der erleben muß, daß seine Weissagung Wirklichkeit wird?

Radek verspürte eher Schrecken als Befriedigung. Wem hätte er auch sagen können: Da, seht, wie recht ich hatte? Seiner Rosa? Seinen Bremer Genossen, den einzigen in der deutschen Partei, die noch Verbindung zu ihm hielten? Aber auch sie waren schon im Begriff, zu den Vaterlandsverteidigern überzulaufen? … Und schließlich hoffte er immer noch, gegen besseres Wissen, daß die Erfüllung seiner düsteren Prophezeiung verhindert werden könnte durch etwas Unvorhergesehenes, eine Revolte irgendwo, eine plötzliche Demonstration, ein zündendes Manifest vielleicht – obwohl doch in allen Hauptstädten Europas die Gewerkschaften sich der einzigen Waffe, die sie hatten gegen den Krieg, des Generalstreiks, bereits freiwillig begeben und zum Burgfrieden geblasen hatten mit ihren jeweiligen Regierungen; es konnten ja nicht alle großen Versprechungen der Führer der Partei in den Wind gesprochen worden sein und nicht alle Proletarier die Schwüre von gestern vergessen haben; und so hatte er, bis zur letzten Minute, sich gegen die eignen bitteren Erkenntnisse gestemmt und sich geweigert, sie schweigend zu akzeptieren, und hatte, bis der kaiserliche Zensor einschritt, im letzten ihm noch offenen Journal getrommelt und gerufen, Wofür sollen wir bluten!, und mit anklagendem Finger auf die kleine Zunft gewiesen, die in geheimnisvollem Dunkel über Leben und Wohlfahrt Hunderter von Millionen entschied, und sich empört, daß nicht nur die Werktätigen Rußlands, des Reichs des Absolutismus, sondern auch die Arbeiterklasse des zivilisierten Deutschland und des republikanischen Frankreich dulden sollten, wie eine Handvoll bornierter Diplomaten und Militärs die Geschicke der Volksmassen bestimmten. Und hatte die Arbeiter gewarnt, wenn es ihnen nicht gelänge, in den wenigen für den Kampf gegen den Krieg noch verbleibenden Tagen die Gefahr abzuwenden, sie alsbald der Mobilisierungsorder zu folgen haben würden.

*

Dann war er nach Berlin gefahren.

Einen Plan hatte er nicht, er, in dessen Kopf sich sonst stets Pläne formten, scharf gezeichnet und mathematisch präzise wie Lichtmuster in einem Kaleidoskop. Dabei sah die Stadt nicht viel anders aus als an früheren Hochsommertagen, der gleiche Staub in der gleichen flimmernden Luft, der Bierdunst aus den offenen Türen der Kneipen, die Gäule müd vor den an der Ecke wartenden Droschken; nur sah man überall die schwarzweißroten Farbtupfer von Fahnen und Kokarden.

Und es war da eine neue Spannung in der Luft, die ihm bedrohlich erschien; gelegentlich zogen Trupps von Männern vorbei auf dem Fahrdamm, teils bereits uniformiert, teils noch in Zivil, und der Unteroffizier an der Tête zählte laut, links zwei drei, und dann sangen sie, wohlklingend gerade nicht. In der Zeitung, die er in der Rocktasche trug, stand auf der zweiten Seite zu lesen, daß Jaurès ermordet worden war, Jaurès, Jean, der Friedensapostel der Internationale. Eben noch hatte er in Paris verkündet, man dürfe die scharfen Töne der Deutschen nicht überbewerten, auch sie wollten im Grunde nur sich mit den andern Nationen verständigen; nun hatte er die Quittung.

Radek fühlte sich, was selten genug war bei seinem lebhaften, jeder halbwegs hoffnungsvollen Anregung aufgeschlossenen Temperament, einsam. War das noch seine Welt – diese Menge, getragen von der Erwartung großer Dinge, jeder Schuß ein Ruß, jeder Stoß ein Franzos, diese Frauen mit Marktkörben am Ellbogen, ihre Kinder geklammert ans Schürzenband, die die Umstehenden anfeuerten zu immer erneuter Begeisterung und von ihm erwarteten, daß er, dem Beispiel all dieser Kerle mit durchgewetzten Hosenböden und speckigen Hutkrempen folgend, in Hochrufe ausbräche auf S. M. den Kaiser und auf den gütigen alten Franz Joseph in Wien, seinen tapferen Bundesgenossen, dem wir zu Hilfe eilten gegen die frechen Serben und dessen Untertan, so erinnerte Radek sich jetzt, er als gebürtiger Galizier nach dem Gesetz war.

So unauffällig wie möglich retirierte er aus dem verschwitzten Haufen in den Schatten eines Hauseingangs, holte tief Atem, und konsultierte das kleine Büchel aus der Westentasche, darin seine Berliner Adressen. Namen, Namen, mehrere klangvoll. Und doch wie wenige, bei denen er annehmen zu dürfen glaubte, daß deren Besitzer ihm Zuspruch geben und den Rücken stärken könnten. Wenn sie nicht selber aufgesprungen waren auf das patriotische Karussell, würden sie am Küchentisch sitzen wie betäubt, ratlos zwischen den Doktrinen von gestern und der Praxis von heute … Und er, hatte er denn ein Programm?

Er stand auf der Plattform der Straßenbahn, hielt sich fest an einem Griff, und schwankte mit den Schwankungen des Wagens in jeder Kurve, bei jeder Unebenheit des Gleises. Und doch war ihm diese Bewegung angenehm; das ruckhafte Hin und Her, ohne Rhythmus und System, welches sein Körper ausgleichen mußte, gab ihm die Illusion, daß er etwas von Bedeutung unternähme, und als er nun in den Westen der Stadt gelangte, wo die Menschen gesetzter waren und der Trubel weniger hektisch, und die Hurra-Rufe um ein geringes zivilisierter klangen, war ihm wohler geworden, und der Entschluß, dem er folgte, und der ihn viel Selbstüberwindung gekostet hatte, erschien ihm sogar logisch.

Nur die Begegnung mit Tyszka fürchtete er, physisch. Tyszka war groß und breitschultrig, ein muskelbepackter Riese, während er eher zierlich war mit Armen, die kaum die Pakete von Büchern und Zeitungen tragen konnten, die er an normalen Tagen mit sich herumschleppte. Wohnte denn Tyszka überhaupt noch mit ihr? Lebten sie nicht längst schon getrennt voneinander? Aber es konnte ja sein, daß er sich gerade bei ihr befand, sie mußte vor kurzem erst, vor ein paar Stunden vielleicht, aus Brüssel zurückgekehrt sein, von der letzten, vergeblichen Besprechung der Internationale, und Tyszka mochte gekommen sein, sie zu trösten und sie, wie einst, in die Arme zu schließen.

So wurde sein Schritt denn, da er die Treppen hinaufstieg in dem mehrgeschossigen Wohnhaus, immer zögernder, und auf der Etage unter der ihren blieb er gar stehen und überlegte, ob es nicht besser sei umzukehren: Was, würde sie sagen mit ihrer schneidendsten Stimme, du, Radek? Und jetzt, ausgerechnet! Und er würde antworten, ja, jetzt, Rosa, und es ist mir nicht leichtgefallen, das kannst du mir glauben, aber die Weltgeschichte, so meine ich wenigstens, geht vor Parteiquerelen.

Er klingelte. Eine Weile geschah nichts. Dann wurde die Kette hinter dem Milchglas der Wohnungstür beiseite geschoben, die Tür öffnete sich um einen Spalt und ein junges, blasses Mädchen mit einer vernarbten Hasenscharte im Gesicht zeigte sich und antwortete, auf seine Frage hin, nein, die Frau Luxemburg sei nicht zu Hause, sei überhaupt noch nicht in Berlin, doch habe sie telephoniert, es hätte verschiedene Schwierigkeiten gegeben mit den Zügen aus Belgien, überall stünde Militär, und man transportiere Kanonen statt Menschen.

Auch Liebknecht, stellte sich heraus, war daheim nicht anzutreffen; er wäre, sagte seine Frau, ein wenig erschreckt von Radeks hastigem Drängen, im Reichstag; ob der Genosse Radek nicht lieber eintreten und sich hinsetzen möchte auf eine Tasse Kaffee, ihr Karl würde ihr nie verzeihen, wenn sie den Genossen Radek fortgehen ließe ohne zumindest eine kleine Bewirtung, und ob ihr Mann dort im Reichstag für den Genossen Radek zu sprechen sein würde, bezweifelte sie sowieso, also warum nicht hier in der Wohnung auf ihn warten, irgendwann müsse er ja wieder nach Haus kommen, obwohl, manchmal, werde es auch lange nach Mitternacht, bevor sie seinen Schlüssel in der Tür höre, und jetzt, wo eine Sitzung die andere jage …

Radek akzeptierte den Kaffee, fand aber keine Ruhe und entschuldigte sich nach kurzer Weile, er müsse weiter, und machte sich wieder auf den Weg, obwohl die Hitze des Tages und seine Müdigkeit ihn peinigten. Er stand schon vor dem Reichstag, dessen hohe Kuppel ihm wie eine eigens für den Bau gefertigte preußische Pickelhaube erschien, bevor ihm bewußt wurde, daß er, schließlich befand das Land sich bereits im Kriegszustand, Schwierigkeiten haben möchte, in das Gebäude zu gelangen, in dem die höchste Volksvertretung im Angesicht des Ministeriums tagte, welch Herren doch sämtlich, besonders nach dem Attentat auf den k.u.k. Thronfolger, um ihr kostbares Leben besorgt sein und entsprechende Maßnahmen getroffen haben mußten. Und tatsächlich wurde er, direkt unter den feierlichen Säulen des Eingangs, von einem Wachposten angerufen, »Sie, he da, wohin?«; aber es genügte, daß er sein Büchlein aus der Tasche zog, es wie einen amtlichen Ausweis dem Mann entgegenhielt und schnarrte, »Presse!« Die Absätze knallten, und da war er schon im Innern des großen Tempels des Volkes, von dessen Tribüne ein Bismarck einst die deutschen Schicksale lenkte.

Nicht daß er besonders beeindruckt gewesen wäre von den soliden Hölzern, den kunstvollen Kapitälchen, dem hallenden Echo; aber die marmorne Kühle und das gebrochene Licht, das durch das Glas der Fenster oben gedämpft in die hohen Gänge fiel, empfand er als angenehm. Eine merkwürdige Ruhe herrschte; nicht mehr als ein Halbdutzend Leute, gemessenen Schrittes einherwandelnd, begegneten ihm; hier schien ein System, lang etabliert und unangreifbar, trotz der erregten Zeiten selbstsicher in sich ruhend, dahinzudämmern. Dann jedoch barst die große Tür zum Sitzungssaal; Presseleute, Notizblöcke schwingend, kamen herausgehastet, und ihnen nach, kaum weniger eilig, die ersten Grüppchen von Abgeordneten, die heftig aufeinander einredeten, sowie mehrere Militärs mit schepperndem Degen.

Und da war, allein und gedankenverloren, Liebknecht.

*

Radek trat auf ihn zu.

Liebknecht zuckte zusammen, faßte sich aber sofort, und begann sich zu verteidigen. »Was konnten wir tun? Sind sie nicht sämtlich umgekippt wie die Dominosteine, unsre Parteien, in Paris, in London, in Wien, wo immer? Und unsre Linken hier, auf die ich noch zählte, Ledebour, die Zetkin, Mehring, was taten sie denn? Ich habe mit ihnen geredet; auch sie, sagten sie, fühlten sich unwohl mit dieser Entscheidung; aber ein einzelner, sagten sie, kann nicht ausscheren, wenn das Gros eine Wende vollzieht; die Situation, sagten sie, erfordere Parteidisziplin, oder wollten wir gerade jetzt die Partei spalten?«

»Also Sie auch«, sagte Radek.

»Ja, ich auch«, sagte Liebknecht, »habe für die Kriegskredite gestimmt. Mit ihnen allen zusammen.«

»Jeder«, sagte Radek, »nach seinem Gewissen.«

Und wußte, bereits in dem Moment, da er das sagte, wie tief er den Mann da soeben verwundet hatte, dessen Gewissen etwas ganz anderes, Unerfüllbares, von ihm verlangt hatte.

Sie verließen den Reichstag zusammen, schweigend. Erst vor dem Hotel Adlon, dessen Pracht in seinen ersten Lichtern aufglitzerte, erkundigte sich Liebknecht, »Und was werden Sie jetzt tun, Radek?«

»Ich bin k. und k. Untertan«, erwiderte Radek.

»Und in Zeiten wie diesen zieht es den Mann zu seinem Vaterlande. Wollen Sie mir das damit andeuten?«

Radek lachte spöttisch. »Es zieht mich nicht nach Wien, und nach Lemberg schon gar nicht. Aber ich befürchte, daß die nächste Polizeistreife hier, der ich unangenehm auffalle, mich dem österreichischen Konsulat überstellen wird, zum Dienst an meinem Kaiser. Und ich bezweifle, daß ich als Rekrut der k. u. k. Armee eine gute Figur machen werde.«

Liebknecht legte ihm den Arm um die Schulter. »Gehen wir auf einen Wein ins Adlon. Um uns zu trösten.«

Aber die Halle des Adlon war voll von lärmenden Offizieren und deren Anhang, die es ihnen schwermachten, die menschliche Nähe zueinander herzustellen, welche sie beide zu spüren wünschten.

4

Es war ein Abschied gewesen wie keiner zuvor, zurückhaltend trotz des Durcheinanders von Gefühlen in seiner Brust. Rosa, hatte er gesagt, und sie bei den Schultern gehalten und sie auf die Wange geküßt – nur nicht zuviel Gefühl zeigen, überall wurde in diesen Tagen Abschied genommen in Europa –, du wirst mir nachkommen, Rosa, sobald als möglich; ich schreibe dir aus Bern.

Bern würde es sein, keine Frage; Bern kannte er aus der Zeit, bevor er noch Rosa kannte, der Zeit nach den verfehlten Aufständen in Warschau, nach dem Dahindämmern in seinen Gefängnissen dort, das er durch Sprachstudien sich erträglicher machte, wie lang her war das, mein Gott, fast zehn Jahre schon; er war ein Jüngling gewesen damals, ein dunkellockiger, den Kopf voller Träume; die Träume, obwohl sie sich ständig stießen an der Realität, hatte er sich zu bewahren gewußt hinter einem Schutzschild von Arroganz, welche die Philisterwelt so tadelnswert fand an ihm, und Bern lag da zwischen den Bergen, solid, sauber, mit spitzen Dächern über den engen Gassen, schützenden Mauern gegen den Sturm, der doch von Rechts wegen sein Element war. Sie aber, Rosa, sagte ihm, als man die Frage Wohin und Wann eilig besprach in seinem Berliner Hotelzimmer, und sie sagte es so, daß klar war, sie habe sich’s gründlich bedacht, daß sie noch eine Zeit bleiben müsse in Deutschland, denn was würde aus ihm werden sonst. Sie war, das brauchte sie gar nicht zu erwähnen, aber es klang mit, in ihrem Zusammenleben die Geldverdienerin, obzwar die Summe höchst bescheiden war, die sie als Assistenzärztin aus dem Hospital nach Haus brachte. Manchmal, wenn er die knisternde Banknote spürte, die sie ihm in die Tasche geschoben, dachte er, daß er sie auf üble Art ausnutzte. Aber sie ließ sich ausnutzen, mit sanftem Lächeln und ohne Ansprüche zu stellen ihrerseits; war das nun Zeichen ihrer Liebe, fragte er sich, oder, so wie sie ihm die Socken stopfte, einfach der Normalfall in der Ehe einer ihrer Pflichten bewußten deutschen Frau mit einem Genie aus fremden Landen?

Und dann stand sie, sehr gefaßt, auf dem Perron des Bahnhofs, und er steckte den Kopf aus dem Abteilfenster, und sie winkte ihm nach, als der Zug anrollte, eine Alltagsszene, ihm aber traten auf einmal die Tränen ins Auge, und er sah sie nur noch wie durch einen Schleier, seine Rosa.

*

Er suchte seiner depressiven Stimmung Herr zu werden.

Anderen, sagte er sich, mochte das plötzliche Exil noch schwerer fallen als ihm, der im Grunde sein ganzes politisches Leben auf der Flucht verbracht hatte, oder im Vormarsch, je nachdem, wie man’s sah; seine Wurzellosigkeit, die ständigen Ortsveränderungen gehörten einfach dazu; die Monate, die er, in ruhiger Folge, an einer Stätte verbracht hatte, ließen sich zählen. Auch die Balabanoff, in ihren dunklen, schweren italienischen Seiden, tat, als trüge sie Trauer; dabei befand sich Italien, ihre Adoptivheimat, noch gar nicht im Krieg, und die Partei dort war, neben der schweizerischen und ein, zwei Balkanparteien, die einzige, in der es noch möglich war, gegen das sozialpatriotische Geschwätz der Mehrzahl der Funktionäre ein Wort zu riskieren.

Sie war eine schöne Frau, Tochter eines russischen Vaters und einer italienischen Mutter; an ihrem Temperament hatte sich mehr als einer der sie umschwirrenden Jünger der revolutionären Bewegung seine Flügel schon versengt. Aus wohlhabendem Petersburger Hause, dessen einer Zweig sich irgendwo in der Romagna niedergelassen, immer mit Geld versehen, logierte sie, trotz ihrer akademischen Grade und der ihr ursprünglich eigenen großbürgerlichen Lebensweise, wo sie nur konnte in den Quartieren der Enterbten – ihre Art von Sympathiebeweis für die Angehörigen der unteren Klassen, denen sie ihr Herz geweiht; bei ihren Auftritten dort schufen ihr dramatisches Kostüm, dazu das schön gewellte, dunkle Haar und die rauchige Stimme, respektvolles Schweigen, in welches hinein sie zu allem und jedem ihre Thesen und Theoreme verkündete. Diese, fand Radek alsbald, klangen so übel nicht, besonders nicht in den Ohren eines, der vor kurzem erst aus einem Lande eingetroffen, in dem das Wort Friede nur noch ein verhallendes Echo war.

Sie hatte ihn erkannt, bemerkte er; sie löste sich aus dem Zirkel ihrer Bewunderer an dem großen, wachstuchbedeckten Tisch in der Gaststube des Berner Volkshauses und rief, mit weit ausladender Willkommensgeste, »Radek!« und kam auf ihn zugeschritten, der in der Ecke saß, seit einer Viertelstunde schon dieselbe Tasse Kaffee vor sich, und seufzte zur Begrüßung, »Ach, Genosse Radek, was ist uns geschehen! Was ist geworden aus unsrer stolzen deutschen Partei!«

Sie ließ sich auf den Stuhl ihm gegenüber fallen und sah ihn mit einem ihrer langen, seelenvollen Blicke an, die nicht recht passen wollten zu dieser Tageszeit in einem säuerlich riechenden Arbeiterlokal.

»Die stolze deutsche Partei«, antwortete Radek ihr, »müßte von Grund auf umgekrempelt werden.« Er trank den kalt gewordenen Rest seines Kaffees, »und die ganze verdammte Internationale dazu.« Und überlegte, da er den sinnlichen Mund der Balabanoff sah und die Strähne, die ihr verlockend über die gewölbte Stirn fiel, nein, diese lieber nicht, von dieser lassen wir die Finger, diese ist nur auf die eigne Person fixiert, und ihre Hauptbeschäftigung ist, sich selber zu verwirklichen, was tagsüber anging, aber des Nachts sich als lästig erweisen würde; und außerdem war da seine Frau Rosa in ihrer ärmlichen Leipziger Wohnung, die auf die Stunde wartete, da sie zu ihm kommen könnte, oder er zu ihr. Er suchte sich zu erinnern, woher kannte die Balabanoff ihn, und er sie, Angelika, den dunklen Engel der standhaften Linken, der so bedauernswert dahingeschmolzenen; ach ja, Hanecki hatte ihm von ihr berichtet und ihren Auftritten im internationalen sozialistischen Büro, und Hanecki, der Getreue, der die Verbindung der polnischen Gruppe in Warschau hielt mit Lenin, besaß ein wahrhaft literarisch zu nennendes Talent für Menschenbeschreibung; und was ihn, Radek, betraf, war ihre plötzliche freudige Begrüßung heute nicht weiter erstaunlich; besonders seit der Affäre auf dem deutschen Parteitag war er bekannt wie ein bunter Hund unter den Genossen, auch den ausländischen.

Er wünschte, sie würde ihn zu einem Apfelstrudel, wie ihn die Schweizer so appetitlich buken, einladen, und sei’s mit Vanillesauce; er hatte plötzlich diesen Hunger auf Apfelstrudel. Aber sie dachte nicht an seine körperlichen Bedürfnisse; die Balabanoff sah stets nur das Geistige; sie setzte sich in Position, derart kundtuend, daß sie auf längere Zeit ihn in Konversation zu engagieren gedächte. Nun, er hatte nichts Besseres vor zur Stunde, und vielleicht würde er von ihr neben einem Exposé ihrer Meinungen zur Lage und ihrer Analyse derselben auch ein paar praktische Hinweise über Interna der Berner Verhältnisse erhalten können, und wo man am besten unterkroch, und wer wer in der politischen Emigration hier war, die sich, seit er nach 1905 sich aufgehalten in der Stadt nach der Niederschlagung der russischen Revolution, doch sehr gewandelt haben mußte.