Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

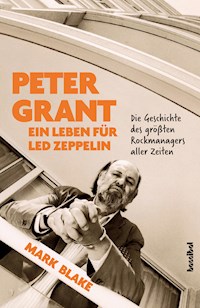

Oftmals wird vergessen, dass hinter allen erfolgreichen Interpreten ein Manager steckt, der die Strippen zieht, Hindernisse aus dem Weg räumt und seinen Schützlingen die nötigen Rahmenbedingungen sichert. Neben dem gewieften Colonel Parker, der Elvis Presley betreute, gab es nur ein - in diesem Fall wörtliches - Schwergewicht, das bis heute einen legendären Ruf genießt: Peter Grant, der Mann, durch den Led Zeppelin zu den Rockgöttern der Siebziger wurden. Riesenerfolge, astronomische Gagen, die Schaffung eines Mythos und eine unvergleichliche Legendenbildung gehen auf sein Konto. Bevor Grant zum Manager-Mogul aufstieg, kämpfte er als Wrestler, ließ sich als Schauspieler in verschiedenen Filmen sehen - darunter einer Verfilmung von Vladimir Nabokovs Skandalroman Lolita - und schuftete als Bühnenarbeiter. Aber erst als er Don Arden begegnete, dem späteren Black-Sabbath-Manager und Prototypen des mafiös angehauchten Managers, zeigte sich sein wahres Talent. Von ihm lernte er die "halblegalen" Tricks und Kniffe im aufblühenden Musikgeschäft der Sechziger, woraufhin er die Yardbirds betreute, aus denen Led Zeppelin entstanden. Nun gab es für Grant keine Grenzen mehr: Er setzte Gagen durch, die zuvor niemand für möglich gehalten hätte, entwickelte clevere Geschäftsstrategien und verbreitete haarsträubende Geschichten von Orgien, satanistischen Ritualen und einem Pakt mit dem Teufel. Und ganz nebenbei gründete der kompromisslose Geschäftsmann ein Plattenlabel und managte andere einflussreiche Acts wie Bad Company und die Jeff Beck Group. Als er am 21. November 1995 an den Folgen eines Herzinfarkts verstarb, hinterließ Grant ein gigantisches Vermächtnis. Erstmalig wird nun die Karriere hinter vielen anderen Karrieren dargestellt, die nur mit Superlativen beschrieben werden kann. Der renommierte Autor Mark Blake machte sich auf die Suche nach Zeitzeugen, Wegbegleitern und Musikern, die alle ihren Teil zu seinem schillernden Porträt beitrugen, das verblüfft, schockiert, aber zugleich auch überaus seriös informiert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 643

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aus dem Englischen übersetzt von Paul Fleischmann

www.hannibal-verlag.de

Widmung

Für Matt B.

(der mindestens 18 werden muss, bevor er das hier lesen darf)

Zitate

„Die Wahrheit ist selten rein und niemals einfach.“

Oscar Wilde

„Schau ihnen immer in die Augen, niemals ins Gesicht,

sondern immer in die Augen …“

Peter Grant

Impressum

Der Autor Mark Blake war stellvertretender Herausgeber des britischen Rockmagazins Q und schrieb unter anderem für Mojo, Rock Planet, Rolling Stone, die Times, Classic Rock und Daily Telegraph. Er hat bereits eine Reihe von Rockbüchern verfasst, darunter Werke über Queen, Keith Richards, Bob Dylan und die Punk-Bewegung. Blake lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in London.

„BRING IT ON HOME - Peter Grant, Led Zeppelin, and Beyond“

© Mark Blake 2018

Titel der Originalausgabe mit der ISBN 978-0-306-90283-3 von Da Capo Press, einem Imprint von Perseus Books, LLC, einer Tochtergesellschaft von Hachette Book Group, Inc.

Deutsche Erstausgabe 2019

Layout und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com

Coverdesign: © Kerry Rubenstein

Coverabbildung: © Ross Halfin

Übersetzung: Paul Fleischmann

Lektorat und Korrektorat: Hollow Skai

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-672-8

Auch als Hardcover erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-671-1

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Vorwort

1 Die Schlacht von Streatham Common

2 Suppe zu Weihnachten

3 Das Pferd am Sprungturm

Bildstrecke 1

4 Der Kick-Trick

5 Im Bus oder darunter

6 Vollspinner auf Jamaika

7 Der schlimmste Job, den ich jemals hatte

8 Warst du ein böser Junge?

Bildstrecke 2

9 Doktor Larrys Tasche

10 Ein höllisch großer Mann

11 Krokodile im Wassergraben

12 Gut aussehend und gefährlich

Danksagungen

Ausgewählte Bibliografie

Das könnte Sie interessieren

Ein Samstagabend im Sommer 1982. Ich bin 17 Jahre alt und sitze in einem Porno-Kino im Londoner Stadtteil Soho. Ich befinde mich in Gesellschaft von fünf Freunden beiderlei Geschlechts, die ebenfalls alle Teenager sind. Wir teilen mehrere Dosen billigen Lagerbiers unter uns auf, die wir in Supermarkttüten mitgebracht und zwischen unseren Füßen abgestellt haben.

Der winzige Vorführungssaal riecht nach alten Kippen, Desinfektionsmitteln und Körpern. Wir sind nicht allein. Im Finstern können wir einen Obdachlosen erkennen, der sich auf zwei Sitzen breitgemacht hat. Dort schläft und schnarcht er. Hinter uns hustet jemand lautstark, während eine Wolke Gras-Rauch den Gang hinunter wabert.

An einem Wochenende im Monat zeigt dieses Kino keine Erwachsenenfilme, sondern Led Zeppelins The Song Remains the Same. Der Streifen ist noch nicht auf Video erhältlich und ohnehin besitzen nur sehr wenige Leute einen Videorekorder.

Sich im Jahr 1982 Led Zeppelin anzuhören, gilt als eher sonderbarer, oft sogar isolierender Zeitvertreib. Die Band hat sich zwei Jahre zuvor im Anschluss an den Tod ihres Drummers John Bonham aufgelöst. Ihr Leadsänger Robert Plant hat soeben sein erstes Solo-Album veröffentlicht. Die Compact Disc wird schon bald den Markt erobern und wir befinden uns in einem brandneuen Jahrzehnt mit brandneuen Bands. Niemand schert sich noch einen Dreck um Led Zeppelin. Und trotzdem haben wir uns hier eingefunden.

Wir haben bereits vierzig Minuten des Films gesehen. „Rock’n’Roll“, „Celebration Day“ und die anderen Songs wurden mit rasanten Nahaufnahmen von Robert Plant und des Gitarristen Jimmy Page unterlegt, die wie zwei Pfaue über die Bühne des New Yorker Madison Square Garden stolzieren. Plötzlich ein abrupter Schnitt – und wir finden uns in einer Garderobe irgendwo in Amerika wieder.

Bald wird klar, dass dieser Backstage-Wartebereich mitsamt seinen Neonröhren und der tristen Wandbemalung auch nicht viel glamouröser ist als die Umkleiden in den meisten Stadthallen der britischen Provinz. Aber eigentlich zählt auch nur, dass es sich um den Backstage-Bereich eines Led-Zeppelin-Konzerts handelt.

Auf der Leinwand verfolgen wir eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Amerikaner, dessen Kleidung und Haarschnitt schlussfolgern lassen, dass es sich bei ihm um eine Autoritätsperson handelt, und einem wuchtigen, bärtigen Engländer, den wir als Zeppelins Manager Peter Grant identifizieren können. Äußerlich ähnelt er einem Zigeuner-Piraten und seine Stimme klingt, als würde er als Rausschmeißer eines Pubs in Soho Trunkenbolde vor die Türe setzen. Das ist auch gar nicht mal so weit hergeholt. Immerhin tat er einst genau das, um über die Runden zu kommen.

Wir haben Grant bereits kurz am Anfang des Filmes zu sehen bekommen: Da spielte er eine Art Mafia-Capo in einer der kurios anmutenden fiktiven Sequenzen. Allerdings hatte er da keinen Text. Die Backstage-Szene, in der wir die rollende Kadenz von Grants Südlondoner Akzent und seine Kanonade von unflätigen Profanitäten zu hören bekommen, bleibt uns noch lange nach Ende der Filmvorführung im Gedächtnis.

Led Zeppelin sind die Stars von The Song Remains the Same. Doch ihr Manager übernimmt den Part des unbesungenen Helden.

Peter Grant wirkte irgendwie immer schon, als wäre er von einem Filmdreh abgehauen und hätte beschlossen, auch weiterhin in seiner Rolle zu bleiben. Damals wussten wir noch nicht, dass er in seinem früheren Leben tatsächlich auch Schauspieler gewesen war. Die unbändigen Haare, der zerzauste Bart, die alten Ringe und die Seidenschals gehörten zu seinem Kostüm.

Grant entstammte der Vorkriegsepoche, einer Welt des Varieté-Theaters und der Grammophon-Schallplatten, lange bevor es Fernsehen und Rock’n’Roll gab. Er war eine Generation älter als Led Zeppelin.

Das Londoner West End war in den späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren Peter Grants vornehmliche Wirkungsstätte gewesen. 1982 war vieles noch wie eh und je. Von jenem Soho, wie man es im 21. Jahrhundert kennt, mit seiner Al-Fresco-Gastronomie und kosmopolitisch angehauchten Barkultur, wagte damals noch kein Bauherr zu träumen.

Im Anschluss an den Film verlassen wir das Kino und begeben uns ins nächste Pub. Wenn man in den frühen Achtzigerjahren eine beliebige Gasse entlang schlenderte, war man umgeben von einem Gewirr aus Peep Shows, Nepplokalen und Geschäften, die die Boulevardpresse als „Schmuddelbücherläden“ bezeichnete. Zu Grants Zeiten war das alles nicht viel anders gewesen. In weniger als fünf Minuten gelangt man vom Kino zur Old Compton Street. Genau hier kontrollierte der 21-jährige Peter Grant die Eintrittskarten im Café 2iʼs, während britische Möchtegern-Rock’n’Roller im Keller auf einer Bühne auftraten, die aus Milchkästen zusammengebaut war.

Noch näher, in der Wardour Street, lag einst das Flamingo, jener die ganze Nacht geöffnete Jazz- und Blues-Club, in dem Grant in den Tagen von Georgie Fame and the Blue Flames den Eingangsbereich bewachte. Vom Flamingo aus konnte man in weniger als zehn Minuten zum einstigen Murrayʼs Cabaret Club in der Beak Street gelangen. In den späten Fünfzigerjahren nippten dort Mitglieder der königlichen Familie und Gangster aus dem East End Seite an Seite ihren Champagner, während Grant mit seiner Concierge-Kappe und Uniform am Eintritt stand und Taxis für Ganoven und ihre Showgirl-Gespielinnen orderte.

In den frühen Sechzigerjahren, als er für Sharon Osbournes Vater, den Konzertveranstalter Don Arden, arbeitete, war Grant oft in den Büros der Musikverleger in der nahen Denmark Street und Konzert-Locations wie dem originalen Marquee und dem 100 Club zu Gast. Als die amerikanischen Rock’nʼRoll-Pioniere Gene Vincent und Chuck Berry zum ersten Mal nach Großbritannien kamen, war Grant zur Stelle, um sie von Gig zu Gig zu chauffieren und ihre Gagen einzutreiben.

Später, als heimische britische Pop-Acts wie die Animals und die Yardbirds den Kinderschuhen entwuchsen, war auch Grant wieder mit von der Partie, um aufsässigen Clubbesitzern, die sie um ihr Geld bringen wollten, eine Lektion zu erteilen.

Wie ein riesiger, schnauzbärtiger Zelig war Peter Grant immer irgendwo mit dabei, als sich dieses marode und windige Unterfangen schrittweise zu dem entwickelte, was wir heute als das moderne Musikbusiness kennen.

Zehn Jahre, nachdem ich zum ersten Mal The Song Remains the Same in einem Porno-Lichtspieltheater im West End gesehen hatte, hielt ich mich gerade im Marquee auf, als sich herumsprach, Led Zeppelins sagenumwobener Ex-Manager befände sich im Gebäude. Alle Augen wandten sich schlagartig von der Bühne ab und fixierten stattdessen den großgewachsenen bärtigen Gentleman, der in der Nähe der Band stand. Grants Aufmachung hatte sich verändert: Die Schals und Ringe waren von einem unauffälligen Anzug abgelöst worden. Auch wirkte er viel schmächtiger als noch im Film.

Inzwischen war es mir geglückt, ein paar Musikzeitschriften der unteren Kategorie davon zu überzeugen, mich als Autor zu verpflichten. Sie versorgten mich großzügig mit Konzertkarten und kostenlosen Schallplatten, seltener jedoch mit Gehaltsschecks. Nach der Show wurde mir Einlass in den Green Room des Marquee Clubs gewährt und Grant mir vorgestellt. Völlig aus dem Nichts heraus fragte er mich nach meiner Meinung zur Band, die wir gerade gesehen hatten.

Gab es darauf etwa eine richtige oder falsche Antwort, wunderte ich mich. Ich sagte, dass ich mir nicht ganz sicher wäre. Er meinte, dass es ihm ebenso ginge, der Gitarrist ihm aber imponiert hätte. Ich fragte mich, wie es wäre, Nachwuchs-Gitarristen zu beurteilen, wenn der Gradmesser Jimmy Page hieß. Grant klang genauso wie in The Song Remains the Same, nur ohne die Schimpfwörter.

Er hatte Led Zeppelin und den Madison Square Garten weit hinter sich gelassen, doch manche Dinge hatten sich nicht verändert. Er befand sich in Begleitung eines Bodyguards, der rhythmisch auf seinem Kaugummi herumkaute und seine Augen langsam von rechts nach links und wieder zurück schweifen ließ, so als würde er eine besonders langsame Partie Tennis verfolgen.

Niemand hatte vor, Grant auf die Pelle zu rücken, doch schon bald fiel mir auf, dass jeder in seiner Nähe den Hals reckte, um einen Blick auf ihn zu erhaschen.

In der nächsten Stunde unterhielt Grant unsere kleine Abordnung mit mehreren ausgewählten Anekdoten. Er hatte sein Leben in Tourbussen und Flugzeugen verbracht, war ein versierter Geschichtenerzähler und schilderte nun, wie ein betrunkener Gene Vincent einst versucht hatte, ihn mit seinem eigenen Wagen zu überfahren, und wie er bei seiner ersten Zusammenkunft mit Robert Plant von diesem um Rat für sein kompliziertes Liebesleben gefragt wurde. „Er erzählte mir, dass er in zwei Schwestern verliebt wäre“, enthüllte Grant mit einem verschwörerischen Grinsen im Gesicht.

Ein paar Monate später lief mir Grant bei einer Preisverleihungszeremonie erneut über den Weg. Eine Reihe alter Geschäftsbekanntschaften, Musiker und anderer Jünger umschwärmten ihn mit erwartungsfrohen Mienen. Immer wieder hörte man lose Versatzstücke der Unterhaltungen: „Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst, Peter. Ich war mit Bad Company 1976 mit auf Tour.“ Und so ging das dahin.

Jeder im Raum kannte Grants Ruf. Wir hatten alle die Geschichten von brutalen Auseinandersetzungen und verbalen Einschüchterungsversuchen gehört. Die Gesichter ein paar älterer Musikkritiker verfinsterten sich immer noch, wenn sein Name fiel. 1992 hieß es jedoch, er hätte sich geändert und wäre auf seine alten Tage etwas weicher geworden. Aber stimmte das auch wirklich?

Jahre später erzählte mir Peters Sohn Warren von einer Episode bei einem Wohltätigkeitsessen. Als sie im Aufbruch begriffen waren, eilte jemand zu seinem Vater, um diesen rasch zu begrüßen. Peter reagierte darauf mit einer wüsten Schimpftirade. Sein Opfer lauschte wie versteinert. Erst später, als Peter und Warren draußen auf ein Taxi warteten, wurde Grant bewusst, dass er den armen Kerl mit einem Anderen verwechselt hatte.

Diese Geschichte bringt Grants Reputation gut auf den Punkt. Nichts an ihm war so, wie es schien. Er war ein Meister darin, den Mythos, den Tratsch und die Gerüchte verbreiten zu lassen – und den „echten“ Peter Grant geheimzuhalten.

Dieser bahnbrechende Manager revolutionierte das Geschäft und trug seinen Teil dazu bei, die moderne Musikindustrie zu dem zu formen, was sie heute ist.

Zum Zeitpunkt seines Todes 1995 steckte ein Film über sein Leben bereits seit über fünf Jahren in der Entwicklungsphase fest. Er sollte letzten Endes nie gedreht werden. Und wenn er gemacht worden wäre, dann hätte ihn ohnehin jeder für unrealistisch gehalten.

Peter Grants Geschichte begann für mich im Jahr 1982 in einem Kino in Soho. Über dreißig Jahre später entpuppte sie sich zugleich als Freudenfest und als abschreckendes Beispiel – und vor allem als faszinierendes menschliches Drama. Denn das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten.

Peter Grant war ein gewöhnlicher Mann, der ein ganz außergewöhnliches Leben lebte. Außerdem war er ein Mann mit Geheimnissen. Viele davon nahm er mit ins Grab. Ein Umschlag, der Papiere hinsichtlich seiner rätselhaften Abstammung enthielt, wurde quasi als Grabbeigabe mit ihm bestattet.

Das ergab Sinn. Zu Lebzeiten sprach Led Zeppelins Manager nur sehr selten über seinen familiären Hintergrund, sogar mit seiner Exfrau und seinen Kindern. Er wurde von einer alleinstehenden Mutter aufgezogen und behauptete stets, seinen Vater nicht gekannt zu haben. Doch die fehlenden Teilchen im Familienpuzzle faszinieren und erstaunen seine Tochter Helen und seinen Sohn Warren nach wie vor.

Aufgrund des Ruhms und Erfolgs von Led Zeppelin geriet auch ihr furchterregender Gigant von einem Manager ins Rampenlicht. Da keine harten Fakten zu Grants frühen Jahren vorlagen, nahm stattdessen eine alternative Vergangenheit Gestalt an, die durch Bücher, Zeitschriftenartikel und TV-Dokumentationen verfestigt wurde. Ein paar der Informationen entsprachen der Wahrheit, andere waren hingegen nichts als Spekulationen, und wieder andere waren komplett falsch.

Grant selbst trug zu dieser verwirrenden Vorgeschichte bei. Als sein Renommee immer größer wurde, gereichte es ihm zum Vorteil, dass die Leute glaubten, was sie wollten. Die Wahrheit wäre vielleicht zu profan gewesen oder hätte zu viel über den Menschen enthüllt, der er wirklich war. „Er war ein komplexer Mann“, sagt seine Tochter Helen. „Man konnte ihn gar nicht richtig kennen.“

So viel wissen wir jedoch: Peter Grant erblickte das Licht dieser Welt am 5. April 1935. Entgegen anders lautenden Gerüchten hatte er nie einen zweiten Vornamen. Sein Geburtshaus, Thurston House in der Birdhurst Road 11 in South Croydon, Surrey, steht immer noch an der Kreuzung zweier vorstädtischer Straßen.

Es ist ein denkmalgeschütztes viktorianisches Gebäude, das mittlerweile in unterschiedliche Wohnungen aufgeteilt ist. Ein Mauertürmchen ragt steil in den Himmel empor. 1935 beherbergte das Haus aber noch das Birdhurst Nursing Home, ein kleines Krankenhaus. Peters Mutter Dorothy Louise Grant war ledig und 42 Jahre alt, als sie ihr einziges Kind dort zur Welt brachte.

Dorothys Vater, Harry James Grant, war Beamter im öffentlichen Dienst und stammte ursprünglich aus Chesterton in der Nähe von Cambridge. Ihre Mutter, Catherine Anne Bradley kam aus Petersfield, Hampshire – einer Gegend, in der ihr Enkelsohn den Zweiten Weltkrieg verbringen sollte.

Als sich Harry und Catherine kennenlernten, lebten sie etwas südlich von London in Thornton Heath, Croydon, einem jener Vororte, die sich seit dem Aufkommen der Eisenbahn zu etablieren begonnen hatten. Das Paar heiratete 1892 in der lokalen Church of the Holy Saviour. Dorothy wurde im darauffolgenden Jahr in einem Haus in der Buxton Road in Thornton Heath geboren. Ihr Bruder Ernest kam sechs Jahre später, 1898, zur Welt.

Dorothy selbst blieb ihr Leben lang unverheiratet. Als sie mit Peter schwanger war, arbeitete sie als Privatsekretärin für das Church of England Pension Board in Westminster. 1934 war sie in ein kleines Reihenhaus in der Norhyrst Avenue 33 in Norwood, sechs Kilometer von Thornton Heath entfernt, gezogen. Dort wohnte sie mit Unterbrechungen in den nächsten vierzig Jahren, vermutlich zur Miete und mithilfe des Church Pensions Boards, wo man sich auch um die Unterbringung pensionierter Kirchenmänner kümmerte. Irgendwann kaufte ihr Peter schließlich das Haus.

Eine unverheiratete Frau in ihren Vierzigern sah sich im Vorkriegs-England mit großen Vorurteilen konfrontiert. „Dorothy war Christin, eine Kirchgängerin“, sagt Helen. „Also kann man sich ausmalen, wie das war, in diesem Alter ein uneheliches Baby zur Welt zu bringen.“

Das Birdhurst Nursing Home war vor allem bei alleinstehenden Müttern sehr beliebt. Es befand sich unweit der Mission of Hope in der Birdhurst Lodge, einer christlichen Organisation und Adoptionsagentur, deren Vertreter regelmäßig im Krankenhaus vorstellig wurden. Ihre Broschüren versprachen, sich um die Belange unverheirateter Mütter „von ansonsten gutem Charakter“ zu kümmern, bevor sie sie dazu ermutigten, ihre Babys „für Jesus“ aufzugeben.

Dorothy knickte nicht ein. Sie war gut doppelt so alt wie die meisten anderen Mütter dort und ging davon aus, dass sie wohl nicht noch eine Chance auf ein Baby haben würde. Sie verließ das Krankenhaus mit Peter und ließ seine Geburt eintragen, gab aber auf dem Zertifikat keinen Namen eines Vaters an.

„Der Nachname ‚Underwood‘ ist der einzige Hinweis, den wir haben – und was das angeht, sind wir uns auch nicht ganz sicher“, sagt Helen. Peters Ex-Frau Gloria deutete an, dass es sich bei seinem Vater um einen kanadischen Soldaten gehandelt haben könnte. „Meine Mum sagte, dass er vielleicht ein Soldat war“, erzählte er ihr mal.

Obwohl sie ein paar von Dorothys Tagebüchern geerbt hat, fand Helen darin nie irgendwelche Informationen über die Identität ihres Großvaters. Allerdings gab Dorothy auf einem Anmeldeformular für die Schule den Beruf seines Vaters als „Bürovorsteher“ an. Dies war auch der Beruf ihres eigenen Vaters, aber das ist auch schon der einzige Hinweis.

„Wenn Dad irgendetwas wusste, dann hat er es nie gesagt“, versichert Helen. „Ich habe ihn einmal gefragt, ob er nicht neugierig sei, wer denn sein Vater ist. Er verneinte. Ich erklärte ihm, dass ich das schon wäre und fragte ihn weiterhin, bis er meinte, ich solle damit aufhören: ‚Helen, ich will nicht darüber sprechen‘.

Ich glaube, er fühlte sich zurückgewiesen. Das ist wohl auch der Grund, warum er nicht mit Zurückweisung umgehen konnte, weil es ihn an dieses Kapitel seiner Kindheit erinnerte. Vielleicht war das auch die Ursache für seine Wutanfälle – eine innere Stimme, die ihn dazu veranlasste, es an Leuten auszulassen.“

Der leider bereits verstorbene Musikmanager Malcolm McLaren verbrachte in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren etliche Jahre damit, zusammen mit Grant an einem Film über dessen Leben zu arbeiten. So sehr er sich auch bemühte, Grant wollte ihm nichts über seine Kindheit offenbaren. „Ich glaube, er wollte verhindern, dass ihm jemals wer damit auf die Nerven ging“, erzählte McLaren. „Ich denke, das ist die oberste Regel eines jeden Mafiapaten.“

Dennoch gelang es McLarens Rechercheur und Autor Mark Long in stundenlangen Interviews, Peter Grant ein paar Details zu entlocken. Laut Peter vertraute ihm seine Mutter an, dass sie wüsste, wer sein Vater wäre, er aber nicht in der Lage wäre, mit ihnen zusammen zu sein. „Es sollte noch ziemlich lange dauern, bis er begriff, dass sie es auch nicht wusste“, sagt Long. „Somit war er de facto nicht existent.“

Grant erbte seine Größe von Dorothy, die einen Meter zweiundachtzig groß war. Niemand ist sich sicher, von wem er die dunklen Haare und die stechenden Augen hatte. Grants alter Freund, der inzwischen verstorbene Musikproduzent Mickie Most, war sich sicher, dass Peter zur Hälfte Jude war. „Viele Leute dachten, dass er Jude wäre“, sagt Helen. „Aber niemand konnte es genau sagen. Wir hielten es für möglich, dass dies einen Teil seiner Abstammung ausmachen könnte. In seiner Blütezeit in den Siebzigerjahren wirkte er jedenfalls wie ein Roma.“

„Ich erinnere mich daran, dass Jimmy Page Peter fragte, ob er Jude wäre“, berichtet Led Zeppelins früherer Tourmanager Richard Cole. „Peter fragte, warum er das wissen wollte, gab ihm aber keine Antwort.“ In einem Geschäft mit so vielen jüdischen Managern, Rechtsanwälten und Agenten sah es Peter eventuell als Vorteil an, vorzugeben, selbst auch einer zu sein. Aber vielleicht wollte er die Leute auch nur im Unklaren lassen.

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 ließ die britische Regierung eine Volkszählung durchführen. In 65.000 Aktenordnern wurden ungefähr 40 Millionen Männer, Frauen und Kinder erfasst. Doch der vierjährige Peter Grant gehörte nicht dazu. Laut dieser offiziellen Erhebung arbeitete Dorothy immer noch als Sekretärin, die nun ohne ihren Sohn, aber dafür mit einem pensionierten Juristen, dessen Ehefrau und Dienstpersonal in einem Cottage in Haslemere, Surrey, lebte.

Grant vertraute Mickie Most an, dass er eine Zeitlang in einem Kinderheim gelebt hätte, weil seine Mutter zu arm gewesen wäre, sich um ihn zu kümmern. Helen Grant hatte eine ähnliche Geschichte gehört: „Da war mal die Rede von einem Waisenhaus.“

Grant ging ab Mai 1940 zur Schule und verbrachte die nächsten drei Jahre in Grayshott, einem Dorf in Hampshire. Im Sommer 1943 war er wieder zurück in Südlondon und besuchte fortan die St. Walter John School in Battersea, auf der er fünf Jahre bleiben sollte. Die Anmeldeformulare der Schule zeigen vier von Hand geschriebene Adressen, da Dorothy während des Krieges mehrfach in Grayshott und Hindhead in Surrey umzog. „Was machte sie da bloß – und wo war mein Dad?“, wunderte sich Helen.

In einem Interview mit dem Melody Maker, jener wichtigen wöchentlich erscheinenden britischen Musikzeitschrift, bezog sich Grant 1974 kurz auf diese Zeit. So enthüllte er, dass seine Schule in Battersea evakuiert und nach Charterhouse, einer Privatschule in Godalming, verlegt worden war. Damals wurden Tausende von Stadtkindern in ländliche Gegenden gebracht, um sie vor den Angriffen der deutschen Luftwaffe zu bewahren. Auch Grant gehörte etwas weniger als zwei Jahre lang zu ihnen und wohnte in dieser Zeit im Northbrook House, dem Privathaus des Schuldirektors von Charterhouse, das in eine Unterbringung für die Jungs aus Battersea umgewandelt worden war.

Grant zeichnete ein lebendiges Bild von sozial benachteiligten Kindern aus der großen Stadt, die sich gegen ihre reichen und privilegierten Schulkameraden behaupten mussten. „Der Zweite Weltkrieg tobte, doch gab es da noch einen Krieg, von dem niemand wusste“, erzählte Grant dem Melody Maker. „Da kam es zu großen Schlachten und wir verprügelten sie.“

Grant besaß eine Fotografie von Northbrook. Auf der Rückseite hatte Dorothy die Eckdaten seines Aufenthalts festgehalten und dass Peter dort sehr glücklich gewesen wäre. Entweder ignorierte sie die „großen Schlachten“ oder wusste schlichtweg nichts davon.

In Interviews erwähnte Grant oft, dass er ein uneheliches Kind war und betonte stets den Kampf seiner Mutter. Sherry Coulson, die Witwe von Clive Coulson, der einst Bad Company gemanagt hatte, erinnert sich an lange Gespräche mit Peter. „Er erzählte mir, dass er aus echt ärmlichen Verhältnissen stammte“, sagt sie. „Er berichtete von bedrückender Armut. Wie wenig sie zu essen hatten und wie sie es zubereiteten. Auch erzählte er mir, dass seine Mutter sehr hart arbeitete, um sie über Wasser zu halten. Er liebte seine Mutter und auch deren Mutter spielte eine Rolle in seinem Leben. Peter zufolge zogen sie ihn zusammen groß.“

Catherine Grants familiäre Verbindung zu Hampshire mag erklären, warum ihre Tochter während des Kriegs in diesem County lebte. Nach Kriegsende waren Peter und seine Mutter im September 1945 in ihr Haus in der Norhyrst Avenue zurückgekehrt. Er besuchte die St. Walter John School noch bis Februar 1948.

So wie ein Großteil Londons hatten auch Norwood und die angrenzenden Gebiete durch die deutschen Luftangriffe dauerhafte Narben davongetragen, auch wenn nicht alle davon auf den ersten Blick sichtbar waren. Eine ganze Generation sollte ohne Väter, Onkel oder Brüder heranwachsen. So mancher Kriegsheimkehrer war von seinen Erfahrungen traumatisiert. Der körperliche und psychische Schaden, den die Überlebenden davongetragen hatten, war immens.

In Interviews erklärte Grant, dass er eine „richtig schlechte Schulbildung“ hätte und wie seine Schullaufbahn vom Krieg durcheinandergebracht worden war. Es entstand somit der Eindruck, dass hier ein zwölfjähriger Junge durch die Ritzen des Schulsystems gerutscht und de facto vergessen worden war.

Nach Battersea setzte er seine schulische Ausbildung an der Rockmount School in der Chevening Road in Upper Norwood fort. Dort blieb er sechs Monate, bis er offenbar gebeten wurde, die Schule wieder zu verlassen. „Als ich schon etwas älter war, saßen wir beisammen und unterhielten uns“, sagt Warren Grant. „Zu den Dingen, die er mich wissen ließ, zählte, dass er in der Schule niemals mitgearbeitet hatte.“

„Peter erzählte mir, dass er einmal in der Woche aus der Schule geholt und zu einer speziellen Betreuung geschickt wurde“, erinnert sich Mark Long. Diese kinderpsychologischen Sitzungen wurden angeordnet, weil Grant sich seinen Lehrern (und offenbar auch seiner Mutter) zufolge der elterlichen Kontrolle entzog. „So schickten ihn seine Mum und die Schule in eine Klasse für Problemkinder.“

Bei einer dieser Sitzungen fragte sich Grant, ob seine Verhaltensauffälligkeiten vielleicht ein Familienmerkmal waren. Sein Cousin, Onkel Ernests Sohn Geoffrey, der ein paar Jahre jünger als Peter war, besuchte schließlich dieselbe Beratungsstunde.

Grant erzählte Journalisten mitunter, dass er die Schule mit 13 abgebrochen hätte, um als Bühnenhelfer zu arbeiten. Allerdings wurde der 13-jährige Peter im August 1948 an der Ingram County Secondary School for Boys in Thornton Heath eingeschrieben. Die „Ingram Road“, wie sie gemeinhin genannt wurde, war eine Art Hauptschule für Kinder, die ihre „Eleven Plus“-Prüfung nicht bestanden hatten. Mithilfe dieses Tests, der im Rahmen der britischen Bildungsreform 1944 eingeführt worden war, wurde festgelegt, ob ein Kind für einen der begehrten Plätze an einer Grammar School infrage kam.

Im so klassenbewussten Großbritannien der Nachkriegsjahre konnte das Bestehen oder Nicht-Bestehen des „Eleven Plus“-Examens weitläufige Konsequenzen für den Werdegang eines Kindes nach sich ziehen. Dieselbe Reform sah außerdem vor, mehr technisch orientierte Schulen, sogenannte Secondary Moderns, einzurichten, um Kinder zu fördern, deren Fähigkeiten eher praktischer als akademischer Natur waren, doch nichts dergleichen kam letztendlich zustande. Secondary Moderns wie die Ingram Road wurden schon bald von jungen Menschen frequentiert, die sich durch sehr unterschiedliche Talente auszeichneten und nur eins gemein hatten: Sie hatten die von der Regierung vorgesehene Prüfung entweder nicht bestanden oder gar nicht erst abgelegt. Peter Grant war eins dieser Kinder.

Als Grant an die neue Schule kam, stand Frederick T. B. Wheeler, ein erst unlängst zum Direktor ernannter ehemaliger Offizier der Royal Air Force, vor einer Herkules-Aufgabe. Der Zweite Weltkrieg hatte nun einmal seine Spuren hinterlassen und auch die Schule musste sich in Friedenszeiten von den Nachwirkungen erholen. Der Ingram Road fehlte es an Lehrern und grundlegender Ausstattung. Kinder konnten sich ganz leicht davonschleichen, oder auch einfach ignoriert werden.

Phil Carson zufolge, dem ehemaligen Senior-Vizepräsidenten von Atlantic Records, genoss die Schule in den Fünfzigerjahren einen beängstigenden Ruf. Carson, der sein „Eleven Plus“ erfolgreich abgelegt hatte, besuchte das St. Josephʼs College, eine Grammar School in Beulah Hill, Upper Norwood. Zwischen den beiden Schulen herrschte eine erbitterte Rivalität, die durch Eifersucht und Klassenunterschiede noch weiter angeheizt wurde.

Carson erinnert sich an einen Vorfall, der sich kurz vor seiner Zeit ereignet hatte. „Ein paar von unseren Jungs vom St. Josephʼs waren von ein paar Burschen von der Ingram Road attackiert worden“, erzählt er. „So wurde beschlossen, dass die beiden Schulen eine organisierte Schlacht ausfechten.“ Das dafür auserkorene Schlachtfeld war Streatham Common, eine Parklandschaft, die zwischen den beiden Schulen lag. „Am St. Josephʼs gab es eine Primaner-Klasse mit älteren Teenagern. Also schickten wir unsere Fußballmannschaft, von denen ein paar sogar schon 18 waren“, erinnert er sich. „Offenbar entsandte die Ingram Road gerade mal acht oder neun Jugendliche, von denen die meisten erst 15 waren – und sie vernichteten unsere Fußballelf, kloppten ihnen regelrecht die Scheiße aus dem Leib!“

Jahre später, als sich die beiden über ihre Kindheit unterhielten, erwähnte Carson auch die Schlacht von Streatham Common. Peter entgegnete, dass er zu den Fußsoldaten der Ingram Road gezählt hatte. „Ich stellte mir das gerne so vor wie damals im Burenkrieg, als Gandhi, Winston Churchill und der zukünftige südafrikanische Premierminister [Louis Botha] auf demselben Schlachtfeld standen“, lachte er und bezog sich damit auf die Schlacht von Spion Kop, wo sich die Lebensläufe dreier späterer Anführer von Weltruf kurzfristig überschnitten. „Aber natürlich war die Sache nicht von solch nachhaltiger Bedeutung.“

Carson glaubt, dass der Kampf sich kurz vor seiner Einschulung am St. Josephʼs im Sommer 1955 ereignete, doch Grant hatte die Ingram Road bereits fünf Jahre zuvor hinter sich gelassen. „Ich weiß noch, dass Peter mir sagte, er wäre dort gewesen“, erzählt Carson. „Und ich möchte mich nicht ganz von dieser Vorstellung lösen, weil es nun einmal so eine tolle Geschichte ist.“

Es ist auf jeden Fall eine Anekdote, die perfekt illustriert, inwiefern er in der Lage war, den brancheninternen Tratsch zur Förderung seiner Reputation auszunutzen. Allein die Vorstellung, wie ein junger Grant gegen drei Jahre ältere Schüler einer rivalisierenden Bildungseinrichtung in den Kampf zieht, passte jedenfalls gut zum späteren Peter Grant, der sich in The Song Remains the Same einen Gebäudeverwalter lautstark zur Brust nimmt. Die Realität war hingegen komplizierter.

Grants Ansatz zum Thema Bildung verbesserte sich auch weiterhin nicht und bewegte den Schuldirektor Wheeler zu einem harschen Urteil. „Dieser Mann wird es im Leben nie zu etwas bringen. Er ist nutzlos – ein hoffnungsloser Fall!“, berichtet Helen. „So dachte er sich: ‚Leck mich doch, ich werde sehr wohl etwas erreichen.‘“

Jahrzehnte später klang Grant immer noch wie ein Mann, der es seinen Kritikern so richtig zeigen wollte. „Ich weiß schon, dass ein paar dieser hohen Tiere aus den Chefetagen der Plattenfirmen erschaudern, wenn sie mit mir zusammentreffen“, erzählte er 1974. „Das müssen sie, wegen dem, was du repräsentierst. Und das ist großartig.“

„Ich glaube nicht, dass Geld Peters Antrieb war“, sagte Malcolm McLaren. „Sein Antrieb war sein Streben nach Respekt.“

Peter Grant verließ die Ingram Road am 4. April 1950, einen Tag vor seinem 15. Geburtstag. Die Schulakten vermerken als Grund für seinen Schulabbruch eine Anstellung und keinen Rauswurf. Ohne auch nur eine einzige Qualifikation ging er ab und verbrachte die nächsten acht Jahre in der Armee und mit Billiglohn-Jobs, bis er langsam Kurs auf die Unterhaltungsindustrie nahm.

Je mehr Erfolg Led Zeppelin später hatten, desto weniger wollte er über sein Leben vor dem Musikbusiness sprechen. Allerdings gab er sich diesbezüglich überraschend offen, als er 1970 für die Frauenzeitschrift She interviewt wurde. „Als ich 13 Jahre alt war, fing ich als Bühnenarbeiter im Croydon Empire an“, sagte er da. „Ich versuchte es auch mit einem Job in einer Konservenfabrik, aber nach fünf Wochen wusste ich, dass das nichts für mich war.“

„Peter wollte Fahrräder bauen“, sagt Mark Long. „Dorothy nahm ihn zur Fabrik des britischen Fahrradherstellers Claud Butler in Clapham Junction mit.“ Dann fand er aber heraus, wie wenig ein Lehrling verdiente und überlegte es sich rasch anders.

Stattdessen landete er bei Viscoʼs Engineering in Waddon, Croydon. Grant arbeitete dort als „Dolly-Boy“ und musste in riesige Stahlfässer klettern und die Stahlbolzen festhalten, während ein Mitarbeiter sie von oben anbohrte. Das ging gerade mal fünf Wochen lang gut.

Großbritannien war im Wiederaufbau begriffen und es gab jede Menge Jobs. Als nächstes kellnerte Grant in einem schicken italienischen Restaurant namens Frascatiʼs, das eine einstündige Busfahrt von South Norwood entfernt in der Oxford Street lag. Im Anschluss daran folgte ein kurzes Intermezzo als Botenjunge bei der Nachrichtenagentur Reuters. Solange Kohle bei einem Job heraussprang, war es ihm egal, was er dabei tun musste.

Der vermutlich wichtigste von all diesen Jobs war jedoch jener, von dem Grant behauptete, dass es sein erster gewesen sei, als Bühnenarbeiter im Croydon Empire, wo er weniger als ein Pfund pro Woche verdiente.

Das Empire Theatre of Varieties hatte seine Türen im Jahr 1906 im North End, Croydon, geöffnet. In den nächsten fünfzig Jahren sollten in diesem stattlichen Saal mit seiner mit Samt bezogenen Ausstattung und seinem Dachfenster aus bemaltem Glas die Crème de la Crème der britischen Musik- und Varieté-Szene auftreten.

„Ich war fasziniert von dem Theater“, erzählte Grant McLaren. „Da gab es Tellerjongleure und einen Typen, der mit einem Motorrad durch einen riesigen Stahlkäfig kurvte. Das wirkte alles ziemlich glamourös und besser als die Stahlfabrik.“

Varieté war die britische Version des amerikanischen Vaudeville: schnelllebiges, billiges Entertainment, das auf provinziellen Bühnen von Sängern, Comedians und Tänzern dargeboten wurde – von so gut wie jedem, der in der Lage war, das Publikum zum Lachen oder Weinen zu bringen, oder dessen Aufmerksamkeit zumindest für die Dauer des jeweiligen Auftritts aufrecht zu erhalten.

Als Peter Grant dort die Böden wischte und den Bühnenvorhang auf- und zuzog, war der Glanz des Empires bereits am Verblassen. Das Varieté starb schon seit dem Aufkommen des Tonfilms einen langsamen Tod. 1950 waren die größten Stars der Welt Filmschauspieler wie der typisch amerikanische Held John Wayne oder die scharfzüngigen Entertainer Bob Hope und Bing Crosby.

Im selben Jahr gastierten die Piccadilly Nudes im Croydon Empire. Sie traten zweimal täglich, sechs Tage in der Woche auf. Die Revue war aus dem Londoner Soho geholt worden, um etwas gewagten Glamour nach Croydon zu bringen und somit die Kartenverkäufe ein wenig anzukurbeln.

Bei den Piccadilly Nudes handelte es sich um ein Ensemble weiblicher Nackedeis, die sorgfältig in statischen Posen angeordnet wurden, denn die aus dem viktorianischen Zeitalter stammenden Zensurgesetze untersagten es einer nackten Frau, sich auf einer Bühne zu bewegen. Diese „lebenden Bilder“ dürften dem Publikum rund um die Jahrhundertwende wohlige Wonnen bereitet haben, doch 1950 wirkte so etwas eher traurig und aus der Zeit gefallen.

Peter Grant sollte die besten Jahre seines Arbeitslebens neben den Bühnen der ganzen Welt verbringen, von wo aus er mitansah, wie andere einem erwartungsfrohen Publikum Sex und Glamour boten – und all dies nahm seinen Ausgang in einem Südlondoner Theater.

1975 absolvierten Led Zeppelin eine Reihe von Konzerten im Londoner Earls Court unter dem Motto „An Evening With Led Zeppelin“, die mit einem Plakat beworben wurden, das sich auch gut im Croydon Empire gemacht hätte. „Peter lernte, wie man eine Show aufzog“, sagte Mickie Most. „Wie man ein Publikum erreichte, wie man sich ein wenig zurücknahm und dann noch eine vernünftige Zugabe ablieferte.“

Im April 1953 hatte der 18-jährige Grant das Showbiz kurzfristig an den Nagel gehängt und verdingte sich nun als Koch-Azubi in einem Hotel. Dann wurde ihm sein Einberufungsbefehl zugestellt. Alle tauglichen britischen Männer zwischen 17 und 21 mussten damals zwei Jahre lang zum obligatorischen Dienst an der Waffe einrücken.

Der Beatle Ringo Starr hat einmal gesagt, dass die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht in Großbritannien 1960 ein Segen für die dortige Popmusik war: „Wir waren die erste Generation, die nicht zur Armee gehen musste und sich stattdessen der Musik zuwenden durfte.“

Bis dahin wurden junge Gefreite von ihren Zivilberufen und ihren Familien und Freunden weggeholt und in Militärgarnisonen über das ganze Land verteilt stationiert. Ihnen wurde beigebracht, wie man marschierte und mit einer Waffe zielte. Ihnen wurde befohlen, wann sie zu essen, zu schlafen und zu scheißen hatten.

Grant wurde dem Royal Army Ordance Corp zugewiesen, einer Division, die für Reparaturarbeiten und Versorgung mit Wehrmaterial zuständig war, und mit der Verantwortung für die Barackenkantine in Kettering, Northamptonshire, betraut. Auch setzte er seine Theaterkarriere fort: „Alle zwei Monate fanden auf dem Militärstützpunkt Shows statt. Als sie dort herausfanden, dass ich als Bühnenarbeiter tätig gewesen war, half ich mit, sie zu veranstalten.“

Grant unterstützte die Navy, Army and Air Force Institutes (NAAFI) bei ihren Bühneninszenierungen, indem er sich darum kümmerte, dass sie dieselbe Beleuchtung und dieselben Vorhänge benutzten wie das Croydon Empire.

Grant war hocherfreut, als der Nachkriegs-Comedian und Schlagzeuger Max Bacon für eine Show gebucht wurde, und stellte sicher, dass er die bestmögliche Bühnenproduktion vorfand. Im Sommer 1955 wurde Grant vom einfachen Soldaten zum Obergefreiten befördert und beendete seinen Wehrdienst im darauffolgenden April.

Er hatte seine Pflicht getan, aber nun musste sich der 21-Jährige zuhause wieder nach Arbeit umsehen. Grant kehrte ins Hotelgeschäft zurück. So trat er nach einem Urlaub auf der Insel Jersey seinen Dienst als Entertainment-Beauftragter im selben Hotel an, in dem er dort untergebracht gewesen war. Schon bald buchte Grant ein paar derselben Gesangs- und Tanz-Acts, die ein Jahrzehnt zuvor das Empire beehrt hatten. Doch die Unterhaltungsbranche entwickelte sich langsam weiter.

In jenen Tagen dominierten Tanzbands und heimische Schnulzensänger wie Dickie Valentine oder ihre geschmeidigen amerikanischen Entsprechungen Al Martino und Dean Martin die britische Popmusik.

Im August 1955 erschütterte der amerikanische Export Bill Haley and His Comets mit „Rock Around the Clock“ diesen sanftmütigen Status quo. Haley und seine Mannen verdingten sich hauptsächlich als Jazz- und Swing-Musiker, die auf schlaue Art und Weise schwarzen Rhythm and Blues für ein junges weißes Publikum umfunktionierten. Es zahlte sich aus. Bandleader und Schnulzensänger waren angewidert und hofften, dass diese Musik nur ein vorübergehender Trend wäre.

Doch dann erschien Elvis Presley auf der Bildfläche: zwanzig Jahre alt, zuckende Hüften, Pomade im Haar und mit jeder Menge Testosteron ausgestattet. „Dieser Mann ist gefährlich“, verkündete die britische Filmzeitschrift Picturegoer. „Seine kräftige Stimme erhebt sich über den Krawall wie ein Balzruf im Dschungel.“ In Europa fand Elvis’ Musik umgehend ein Zuhause bei Radio Luxemburg, dem kommerziellen Rivalen der staatlichen BBC um die Gunst der britischen Hörer. So wie alle anderen Jugendlichen oder Leute in ihren frühen Zwanzigern hörte auch Grant den Sender.

Elvis’ Effekt auf eine Generation britischer Teenager war unmittelbar und tiefschürfend. Seine britischen Hits aus dem Jahr 1956 wie „Heartbreak Hotel“ oder „Blue Suede Shoes“ machten ihn zu einem Elternschreck, Sex-Symbol und Aushängeschild für eine glamouröse neue Welt ohne Bombenkrater und Bezugsscheinhefte.

Andere Rock’nʼRoll-Stars wie Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Gene Vincent und Little Richard folgten schon bald nach. „Beim Rock’n’Roll ging es um Sex und darum, reichlich davon abzubekommen – quasi als echter Hound Dog mit seinem Pudel zur Sache zu kommen!“, erklärte Malcolm McLaren. „Schon die Wörter ‚rock‘ und ‚roll‘ standen für einen sexuellen Akt.“

In einem Schlafzimmer im verschlafenen Surrey war ein zwölfjähriger Junge namens Jimmy Page, einst der Anführer von Led Zeppelin, ebenfalls äußerst angetan. „Es war alles so urtümlich“, sagte er. „Junge Leute fühlten sich davon angezogen. Da war ich keine Ausnahme.“

Auch Grant ließ sich verführen. Barrie Keeffe, der erste Drehbuchautor, den McLaren für den Film über Grants Leben engagierte, interviewte Peter noch in den Achtzigerjahren. Grant zeigte ihm ein signiertes Foto von Elvis und sagte: „Ich habe alles dafür getan.“

Elvis sollte Grants Leben auf eine Art beeinflussen, die 1956 noch ganz undenkbar erschien. Später sollte er den King persönlich treffen, sich mit dessen Manager Colonel Tom Parker anfreunden und versuchen, Presley erstmals für eine Tour durch Großbritannien zu gewinnen.

„Eines der größten Highlights meines Lebens war, zu einem Auftritt von Elvis nach Los Angeles zu reisen“, sagte er. „Seine Band war komplett aus dem Takt geraten und er unterbrach sie. Er wandte sich ans Publikum und erklärte: ‚Wir haben heute Led Zeppelin hier und werden jetzt noch mal von vorne loslegen, damit wir so aussehen, als würden wir wissen, was wir da tun.‘“

Sein nächster Job brachte Grant 1957 wieder einen kleinen Schritt näher zur Welt eines Elvis Presleys. Das Café 2iʼs in der Old Compton Street 59 war nach seinen beiden Gründern, den Brüdern Freddie und Sammy Irani, benannt. Nach der Einführung der Espresso-Maschine von Gaggia bemühten sich Gaststätten wie das 2iʼs, etwas kosmopolitische Farbe und Abwechslung in die Hauptstadt zu bringen. „Soho verwandelt sich ins Espresso-Land“, erklärte etwa Sunday People, eine der ältesten britischen Sonntagszeitungen, „mithilfe farbiger Neonbeleuchtungen.“

Im Frühling 1956 wurde das 2iʼs von zwei aufstrebenden Unternehmern übernommen, Ray Hunter und Paul Lincoln. Beide waren erst unlängst aus ihrem Heimatland Australien eingetroffen, wo sie als Freistilringer gearbeitet hatten. Lincoln spielte eine entscheidende Rolle bei Grants nächstem Karriereschritt.

Es war Lincolns Idee, Sänger und Bands im winzigen Keller des Lokals auftreten zu lassen, dessen Bühne aus Milchkästen und ein paar Holzbrettern bestand. Kurze Zeit später trat dort schon Tommy Hicks auf, ein 21-jähriger Seemann aus Bermondsey im Süden Londons. Hicks unterzeichnete einen Plattenvertrag und änderte seinen Namen zu Tommy Steele. Seine erste Single „Rock With the Caveman“ versuchte mit aller Gewalt, amerikanischen Rock’nʼRoll zu imitieren, wobei er nicht an die Vorlage herankam, was aber nicht weiter wichtig war. Der Song wurde im Sommer 1956 zum Hit und weitere sollten folgen.

Die Teenager fühlten sich inspiriert. Viele träumten zwar davon, der nächste Elvis zu werden, tendierten aber dazu, sich einem realistischeren Ziel zu widmen. Im Großbritannien der Fünfzigerjahre existierte das Skiffle-Phänomen eine kurze Zeit lang parallel zum Rock’n’Roll-Boom. Skiffle hatte seine Wurzeln in den amerikanischen Musikrichtungen Blues und Country und wurde auf billigen akustischen Instrumenten gespielt. Ein altes Waschbrett und eine einzelne Saite, die zwischen einen Umzugskarton und das Ende eines Besenstiels gespannt wurde, lieferten oftmals den Rhythmus. Skiffle war roh und primitiv und jeder konnte ihn spielen.

1955 führte Skiffle die britischen Charts an, wofür dessen neuer König, der Jazzmusiker und nun auch Sänger Lonnie Donegan, verantwortlich war. Sein Debüt-Hit „Rock Island Line“ inspirierte auch spätere Mitglieder der Beatles, von The Who und Led Zeppelin. 1957 trat der Teenager Jimmy Page zum ersten Mal im britischen Fernsehen der BBC auf, wo er mit seiner JG Skiffle Group auf der Akustikgitarre schrammelte und sang.

Nun strömten Nacht für Nacht Jugendliche ins 2iʼs, um entweder der großen Wurlitzer-Jukebox im Erdgeschoss oder den Skiffle-Gruppen und Rock’n’Rollern im Keller zu lauschen.

Mit dieser neuesten Ausprägung des Showgeschäfts ließ sich sogar Geld verdienen. So verlangte Paul Lincoln einen Schilling Eintritt. Obwohl offiziell nur für sechzig Besucher vorgesehen, zwängten sich an einem Samstagabend über 150 ins 2iʼs. Talentsucher der Plattenfirmen frequentierten das Lokal auf der Suche nach dem nächsten Lonnie Donegan – oder gar einem englischen Elvis.

Lincoln managte schon bald zwei heimische Sänger. Weder Terry Dene noch Wee Willie Harris konnten Elvis in puncto Star-Qualitäten das Wasser reichen, doch eine Zeit lang fabrizierten beide Hits.

Dene war vielleicht das erste Opfer, dass der Rock’n’Roll forderte. Er erlitt während seines Wehrdiensts einen Nervenzusammenbruch und ließ das Musikbusiness für immer hinter sich. Harris, der gerade einmal einen Meter siebenundfünfzig groß war, machte seine mangelnde Körpergröße mit frenetischen Auftritten und grell gefärbten Haaren wett.

Es gab keine Gebrauchsanleitung dafür, wie man sich in dieser neuen Musikszene eine Karriere basteln konnte. Jedem war klar, dass morgen schon alles vorbei sein konnte und man wieder in der Fabrik würde arbeiten müssen. „Eigentlich managte niemand hier irgendwen“, sagt der damalige Stammgast im 2i’s, Derek Berman, der Grant 1960 kennenlernte. „Paul Lincoln war ein Geschäftsmann, der sich dachte: ‚Da ist ein Typ, der singen kann. Ich werde ihn managen.‘ Dann beschlossen seine Freunde, es ihm nachzumachen.“

Wo auch immer Teenager zusammentrafen, entstand ein Bedarf an Sicherheitskräften. Das 2iʼs und andere Cafés rekrutierten daraufhin Türsteher, um ihre Gäste im Zaum und Sohos weniger begehrenswerte Elemente draußen zu halten. Auch Paul Lincoln heuerte deshalb ein paar imposante Typen an.

Da war zum Beispiel der 140-Kilo-Mann „Big“ Roy Heath, der einschritt, als ein mit Äxten und einer Schrotflinte bewaffneter East-End-Mob nach einem im 2iʼs auftretenden Skiffle-Musiker fahndete. Es folgten Männer mit Spitznamen wie „2iʼs Norman“, „Lofty“ und „Henry Henroid“, bei dem es sich um einen Wrestler handelte, der später für die Beatles und Peter Grants frühem Arbeitgeber Don Arden arbeitete.

„Im 2iʼs stolzierten einige ziemlich taffe Kerls herum“, erzählte der Sänger und Songwriter Tony Sheridan. „All diese Figuren in italienischen Anzügen und spitzen Schuhen.“

1958 ernannte Lincoln einen Kollegen aus der Welt des Wrestlings, Tom Littlewood, zum Manager des 2iʼs, während er mit seinen Acts auf Tour ging. Lincolns erste Beschäftigung in England war als Leibwächter, während sich Littlewood als professioneller Judo-Trainer verdingte. Ihr gemeinsamer Background war kein Nachteil im wilden Londoner West End.

Wo Bargeld floss, da gab es auch immer wen, der etwas abhaben wollte. Schutzgelderpressungen und Einschüchterung standen auf der Tagesordnung. Als Lincoln ein weiteres Café eröffnete, das New iʼs, versuchte eine Band, Geld von ihm zu erpressen. Einer seiner Türsteher trug nach einem Beilhieb eine bleibende Narbe davon. Die Popularität des Rock’n’Roll und der Aufstieg des Teddy-Boy-Phänomens gingen Hand in Hand. Die „Teddyboys“ erhielten ihren Namen aufgrund ihrer Vorliebe für fast knielange Anzugjacken, die an die Edwardianische Ära angelehnt waren – und „Ted“ war nun einmal eine Kurzform von Edward. Ihren Look komplettierten sie durch enge Hosen und Schuhe mit hohen Crêpe-Sohlen, sogenannte Creepers, sowie lange Haare, die zu einer übertriebenen Tolle à la Elvis modelliert wurden.

Als der erste Rock’n’Roll-Film, Die Saat der Gewalt, 1956 anlief, waren einige Teddyboys dermaßen von Bill Haleys Soundtrack verzückt, dass sie gar nicht anders konnten, als die Kinositze aufzuschlitzen, woraufhin sie wegen Vandalismus festgenommen wurden. Nachdem sie Großbritannien vor Nazi-Deutschland gerettet hatten, sorgten sich Eltern und Großeltern nun, dass Elvis und seine Verbündeten vollenden würden, was Hitler begonnen hatte.

Peter Grant trat seinen Dienst als Türsteher im 2iʼs 1957 an. Verköstigung und ein Gehalt waren von oberster Bedeutung für ihn. „Es sprang eine Mahlzeit und ein Pfund pro Abend raus“, sagte er. Für viele, die ihn damals kannten, war Grant einfach der nächste in einer langen Reihe von 2iʼs-Türstehern. „Als Grant dort arbeitete, war seine Job-Beschreibung etwas realistischer ausgelegt: Er war schlichtweg ein Rausschmeißer“, sagte der Sixties-Experte Barry Miles.

Der inzwischen verstorbene Agent Peter Harrison buchte 1967 Grants Klienten von den Yardbirds für einen Auftritt im Londoner Last Chance Saloon. „Ihr Roadmanager war ein Bär von einem Mann mit scharfsinnigen Augen“, sagte er. „Er schnaufte und keuchte, als er die Ausrüstung in den halb im Keller befindlichen Club hievte.“ Nach ein paar Minuten erkannte Harrison ihn als den ehemaligen Rausschmeißer aus dem 2iʼs.

Als Teenager hatte Harrison für eine Jukebox-Firma aus Soho gearbeitet, die die Wurlitzer des Cafés mit Schallplatten bestückte: „Ich traf oft auf die bedrohliche Figur, die Peter Grant nun einmal ist. Wir kamen gut miteinander aus, aber keiner von uns hätte unsere Zukunft voraussehen können.“

Im 2iʼs knüpfte Grant eine Freundschaft, die zu einer seiner ersten Geschäftspartnerschaften führen sollte. In den Sechzigerjahren produzierte Mickie Most Hits für Hermanʼs Hermits, Donovan und die Animals. In den Siebzigerjahren war Most als Juror der TV-Talentshow New Faces in aller Munde, weil ihn seine geharnischten Kommentare zu einem Bösewicht des Reality-TV machte, lange bevor Simon Cowellund X-Factor auf der Bildfläche erschienen.

Mitte der Fünfzigerjahre kannte man Mickie Most jedoch noch unter seinem bürgerlichen Namen Michael Hayes – ein Westlondoner Teenager, der sich wie sein Idol kleidete, wie der launische Jugendliche, den James Dean in … denn sie wissen nicht, was sie tun verkörpert hatte. So wie Peter Grant hatte Hayes die Secondary Modern School mit 15 abgebrochen und sich – ebenfalls wie Grant – als Dolly-Boy in einem örtlichen Stahlwerk verdingt. Doch dann kam der Unfall.

Hayes half dabei, einen großen Metallbottich zu bewegen, als der ihm auf den Fuß fiel und mehrere seiner Zehen abtrennte. „Von diesem Tag an war ich praktisch zu zehn Prozent behindert“, sagte er. „So blieb mir der Wehrdienst erspart, worüber ich mich doch ziemlich freute.“

Noch vor dieser Verletzung hatte sich Hayes immer wieder um die Arbeit gedrückt und sich stattdessen in den Instrumentengeschäften in Soho herumgetrieben, wo er Gitarren ausprobierte, die er sich nicht leisten konnte, und im 2iʼs stundenlang an einer einzigen Tasse Kaffee genippt.

Ehe er sich versah, arbeitete er selbst im Club, servierte Coca-Cola und bediente die Espresso-Maschine. „Mickie schenkte den Kaffee ein und ich verkaufte ganz oben am Treppenaufgang Eintrittskarten“, erinnerte sich Grant.

Hayes war mit Terry Dene befreundet und sah voller Eifersucht zu, wie der ein Popstar wurde. Obwohl er angeheuert worden war, um Getränke auszuschenken, eilte Mickie oft vom Tresen in den Keller, um selbst zu singen – bis Paul Lincoln ihn anwies, den Schnabel zu halten und sich zurück an seinen Arbeitsplatz zu begeben.

Hayes’ war so vom hippen neuen Slang, den er in amerikanischen Filmen und Songs hörte, fasziniert, dass er Platten, Filme und Girls, die ihm zusagten, als „the most“ bezeichnete. Das blieb hängen und ab 1957 kannte man ihn bereits als Mickie Most. Kurze Zeit später gründeten Hayes und ein weiterer Stammgast im 2iʼs, Alex Wharton, seines Zeichens zukünftiger Produzent und Manager der Moody Blues, ein Gesangsduo namens The Most Brothers und nervten Lincoln so lange, bis er ihr Manager wurde.

Was den Barmann und den Türsteher des 2iʼs verband, war ihre Bereitschaft, jede Gelegenheit, Geld zu machen, beim Schopf zu ergreifen. „Das Musikbusiness hatte weder auf Peter Grant noch auf mich gewartet“, sagte Most. „Wir mussten uns mit anderen Dingen beschäftigen.“

Paul Lincoln hatte seiner früheren Karriere nicht den Rücken gekehrt. Schon bald nach seiner Ankunft in England begann er, wieder zu ringen. Als er dazu überging, eine schwarze Henkersmütze zu tragen und sich Doctor Death zu nennen, nahm seine Popularität stark zu und es dauerte nicht lange, bis er überall im Land als Top-Attraktion angekündigt wurde.

Niemand konnte vorhersagen, ob der Rock’n’Roll und Cafés nur vorübergehende Modeerscheinungen sein würden. So gründete Lincoln eine Wrestling-Veranstaltungsfirma und machte sich daran, dem farblosen Image dieses Sports eine Frischzellenkur zu verpassen. Lincoln verstand jedenfalls die Strahlkraft von guten Gimmicks und Showbiz-Glamour. So hatte er die Idee, Wee Willie Harris’ Haare pink zu färben, von einem amerikanischen Wrestler namens Gorgeous George abgekupfert.

Paul Lincoln Promotions zog schon bald die Menschenmengen an, was an exotischen Charakteren wie Mighty Chang, Jungle Boy und dem Wild Man of Borneo lag. Laut Mickie Most begann seine und Grants Karriere im Wrestling-Zirkus damit, dass sie dafür bezahlt wurden, den Ring in der Wembley Town Hall aufzubauen. Grant hingegen erzählte Malcolm McLaren und dessen Filmproduktionspartner Mike Figgis, dass er mit dem Wrestling begann, als er von Paul Lincoln damit beauftragt wurde, dessen Klienten zu ihren Engagements rund um London zu kutschieren. Zunächst kümmerte er sich bei den Kämpfen um die Zeitnehmung. Dann wurde er im Publikum platziert.

Einer von Lincolns Performern war ein ungarischer Zwerg, dessen Nummer unter anderem darin bestand, Metallstäbe um seinen Hals herum zu biegen und anzukündigen, die schwerste Person im Publikum zu stemmen. Grant gab an, sein Wrestling-Debüt im Streatham Legal im Süden Londons gegeben zu haben, wo er sich als simpler Zuschauer ausgab, der sich freiwillig meldete, von dem kleinwüchsigen Ungarn in die Luft gestemmt zu werden.

Grant war damals noch nicht so schwer wie später, doch sein Gewicht stellte dennoch eine Herausforderung dar. Er legte sich auf eine Holzplanke, um dessen Enden ein Seil gebunden war und das auf zwei Schemeln auflag, während der Ungar auf einem dritten Schemel stand und versuchte, das Seil mit seinen Zähnen emporzuheben. „Für diese Einlage bekam ich für gewöhnlich zwei Pfund“, sagte Peter.

Als eines Tages einer der Wrestler nicht auftauchte, nahm Grant dessen Platz ein. Led Zeppelins zukünftiger Manager kletterte in den Ring, während Mickie Most, der spätere Plattenproduzent, der selbst aufgrund seiner fehlenden Zehen vom Kämpfen befreit war, ihn von der Ringecke aus anfeuerte.

Grants Wrestling-Karriere kam ans Licht, als er im Oktober 1970 vom Daily Mirror interviewt wurde. Bis dahin hatte er diese Phase seines Lebens vor den Medien verbergen können. „Ich war gut 18 Monate lang ein Wrestler, um ein wenig Kohle zu machen“, enthüllte er. Von nun an begleitete das Attribut „Ex-Wrestler“ so ziemlich jede Erwähnung Grants in einer Musikzeitschrift. „Es handelt sich dabei um eine historische Tatsache, die er nur allzu gerne in Vergessenheit geraten ließe“, vermutete der Melody Maker 1974.

So wie schon die sagenumwobene Schlacht von Streatham Common entwickelte auch Grants Laufbahn als Wrestler ein Eigenleben. Der Musikmogul Ahmet Ertegun von Atlantic Records trug seinen Anteil zum Mythos bei, indem er behauptete: „Peter kämpfte auf Jahrmärkten, wo er es mit jedem aus dem Publikum aufnahm.“

Auch Malcolm McLaren berichtete, dass Grant in den Fünfzigerjahren auf Jahrmärkten abhing, „wo sich alle Zigeuner und Gesetzlosen herumtrieben … dort war der Umgang locker und frei.“

Die Vorstellung von Led Zeppelins Manager, der sich allen Herausforderern entgegenstellt, wie ein unerbittlicher Raufbold aus der viktorianischen Epoche, ist einfach unwiderstehlich. Die Realität war aber nicht annähernd so glamourös.

Paul Lincoln veranstaltete viele seiner Events in Granada-Kinos und provinziellen Bingo-Sälen. Weniger als zehn Jahre zuvor hatten diese schmucklosen Örtlichkeiten mit ihrem cremefarbenen und flaschengrünen Dekor den Varieté-Acts eine Bühne geboten. Und seit damals hatte sich nur sehr wenig geändert.

Grant vertraute seinem Freund Ed Bicknell, dem Manager der Dire Straits, an, dass er unter dem Ringnamen His Royal Highness Count Bruno Alessio of Milan firmiert hätte. Tony Palmer vom Observer erzählte er, er hätte als Mario Alessio gekämpft. Andere wollen sich an den Namen Count Massimo erinnern. Es gibt viele Variationen.

Als Wrestler perfektionierte Grant viele jener Tricks, die er später bei jenen anwandte, die ihn über den Tisch zu ziehen versuchten. So etwa auch sein Markenzeichen-Manöver, den Vier-Finger-Stoß, den er unterhalb des Brustkorbs platzierte.

Doch in Wirklichkeit ging es in erster Linie darum, eine Show abzuziehen. Es war einfach kein guter Wrestling-Abend, bevor nicht zumindest eine ältere Dame sich von ihrem Sitzplatz erhob, sich die Seele aus dem Leib brüllte und mit ihrem Regenschirm gegen die Stoffauflage des Rings schlug.

Wenn das Spektakel vorüber war, zog sich His Royal Highness Count Bruno in einer kalten, schmuddeligen Garderobe um und half anschließend den Ring abzubauen, was ihm ein wenig zusätzlichen Sold einbrachte. Auch der Schlagzeuger Mick Underwood, mit dem Grant in den Sechzigerjahren zusammenarbeitete, kann sich an Peters Wrestling-Zeiten erinnern. „Mein Schwiegervater liebte Wrestling und glaubte, er hätte Peter unter einem seiner Namen kämpfen gesehen“, erzählt Mick heute. „Er meinte, er wäre großartig gewesen.“

„Ich fragte Peter einmal, welche Moves er so draufgehabt hatte“, erinnert sich Ed Bicknell. „Er antwortete: ‚Ich habe sie umgestoßen und mich auf sie drauf geworfen. Ich habe nie einen Kampf verloren.‘“

Der Crew-Chef von Bad Company, Phil Carlo, erinnert sich an einen Vorfall auf Tour in Amerika. „Wir hielten uns im Backstage-Bereich auf und über eine Lautsprecheranlage lief ganz schreckliche Musik“, erzählt er. Ohne jegliche Vorwarnung holte Peter aus und schlug das Gerät mit der flachen Hand von der Wand. „Das ganze Ding zerbrach und verteilte sich wie Konfetti über den Fußboden. Ich fragte ihn: ‚Was zum Teufel war das denn bitte?‘ Er meinte: ‚Das war der Schlag eines Wrestlers, Phil.‘“

Zwischen 1957 und den frühen Sechzigerjahren verdiente Grant seinen Lebensunterhalt mit Wrestling, als Türsteher und mit Tätigkeiten, die ihm dabei halfen, über die Runden zu kommen. „Ich traf Peter zum ersten Mal, als er im Flamingo an der Tür arbeitete“, erzählt Keith Altham, seines Zeichens Musikkritiker und PR-Mann im Ruhestand. „Ich wusste nur, dass er für Paul Lincoln gerungen hatte und einer seiner Rausschmeißer war. Ich glaube kaum, dass einer von uns annahm, er würde den Weg machen, den er letztlich ging.“

Das Flamingo in der Wardour Street war ein Eldorado für Blues- und Jazz-Musiker und zog ein stylisch gekleidetes Publikum an, das man später als Mods bezeichnet hätte. Anfang der Sechzigerjahre veranstaltete der ehemalige Boxer Rik Gunnell dort an den Wochenenden Partys, die die ganze Nacht dauerten. Er schmierte die Polizei, um sicherzustellen, dass der Club bis 6 Uhr morgens geöffnet blieb. Auch verstand er sich gut mit den infamen Kray-Zwillingen, dem verbrecherischen Brüderpaar aus dem Osten Londons.

Gunnells im Wochentakt stattfindendes Drama, das daraus bestand, Acts zu buchen, Manager zu besänftigen, Bestechungsgelder zu verteilen und Kontakte zu knüpfen, stellten für Grant eine unverzichtbare Lektion dar. Er wurde dafür bezahlt, den Eingang des Flamingos zu bewachen, Eintrittskarten zu kontrollieren und gelegentlich den Schlag eines Wrestlers auszuteilen. Abgesehen davon beobachtete er und lernte.

Das Flamingo landete 1962 in Verbindung mit einem großen britischen Polit-Skandal in den Schlagzeilen. Jack Profumo, damals britischer Kriegsminister, teilte sich offenbar eine Geliebte namens Christine Keeler mit einem sowjetischen Marineoffizier und einem jamaikanischen Sänger und Zuhälter namens „Lucky“ Gordon – und eben diesem Gordon wurde im Flamingo das Gesicht von einem eifersüchtigen Rivalen zerschnitten.

Zehn Minuten vom Flamingo entfernt befand sich ein weiterer von Grants Schlupfwinkeln, Murrayʼs Cabaret Club in der Beak Street, wo er ebenfalls als Türsteher beschäftigt war und Christine Keeler später als Showgirl arbeitete. Eine Reklame für Murrayʼs versprach vollmundig „die üppigste Nachtclub-Show der ganzen Stadt mit den liebreizendsten Showgirls“. Geleitet wurde der Club von einem weitgereisten Lüstling namens Percival Murray, der seine Angestellten anwies, ihn „Pops“ zu nennen.

„Es herrschte eine allumfassend sexuelle Atmosphäre und überall trieben sich junge, hübsche Girls herum“, schrieb die inzwischen verstorbene Keeler in ihren 2012 erschienenen Memoiren Secrets and Lies. „Wir Stars unter den Showgirls gingen oben ohne auf die Bühne und die Hostessen mischten sich unter die wohlhabenden und aristokratischen Gäste, die speisten und tranken.“

Eines Nachts, so erinnerte sich Christine, schmuggelte sie ihren Liebhaber, den Politiker Profumo, ins Murrayʼs, obwohl er dort nicht Mitglied war. „Ich flüsterte Peter an der Eingangstür zu, wer Jack war. Also machte Peter eine Ausnahme und ließ ihn rein.“ Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Grant zu jener Zeit, als Keeler im Murrayʼs arbeitete, bereits weitergezogen war, und sie sich auf den langjährigen Betreiber Peter Batchelor bezog.

„Ich lernte eine Menge im Murrayʼs“, sagte Grant. „Wenn man für die Kundschaft in einer Uniform Taxis rief oder am Einlass stand, kam man mit ein paar hohen Tieren ins Gespräch: ‚Guten Abend, Sir, wie geht es Ihnen?‘ Es war ein großartiges Training.“

Als „Pops“ Murray herausfand, dass Grant auch schon am Theater gearbeitet hatte, bat er ihn, den Bühnenvorhang zu betätigen und ihn bei der Abwicklung der Show zu unterstützen. „Ich war damals ja noch nicht verheiratet“, sagte er. „Ich und ungefähr vierzig Girls hinter der Bühne … das ließ sich schon aushalten.“

Durch seine Tätigkeit im Murrayʼs lernte Grant auch noch einen weiteren gelegentlichen Auftraggeber kennen. Nach Peters Tod enthüllte Mickie Most, dass sein Freund als Leibwächter für den berüchtigten Peter Rachman, einen Vermieter von Elendsquartieren, tätig gewesen war, der im Murrayʼs Mitglied war und ebenfalls zu Christine Keelers Liebhabern zählte.

In den späten Fünfzigerjahren hatte sich der polnische Flüchtling Rachman über einhundert Immobilien in Notting Hill und Umgebung angeeignet. Viele dieser Objekte vermietete er an Immigranten aus der Karibik, die bei anderen Vermietern abgeblitzt waren. Rachman empfand sich selbst als Retter dieser Community, doch die Behörden sahen das anders. Ihnen zufolge war er ein Slumlord, der Prostituierte auf den Strich schickte, Leute einschüchterte, um an die Mieten zu kommen, und Mieter auf die Straße setzte.

Rachmans Inkasso-Truppe umfasste auch etliche Wrestler, Boxer und Nachtclub-Türsteher – und Grant war einer von ihnen. Anfang der Sechzigerjahre bestand eine direkte Verbindung zwischen dem windigen Vermieter und vielen Vertretern der Randbereiche der Unterhaltungsindustrie.

Der Radio-DJ Nicky Horne traf Grant in den Siebzigerjahren, stolperte jedoch schon als Teenager in den späten Sixties über diese Connection. „Ich arbeitete für den DJ Emperor Rosko“, erzählt er. Roskos Manager war einer der ehemaligen Türsteher im 2iʼs, Henry Henroid. „Henry schien sehr gut vernetzt zu sein mit den Jungs im Westen Londons. Ich trank mit ihnen allen im Moscow Arms in Bayswater. Da stand ich, ein 18 Jahre alter Depp, mit all diesen Gangstern.“ Die Stammkundschaft des Moscow Arms umfasste auch Peter Grants späteren Bodyguard, den Schauspieler und Kriminellen John Bindon, sowie Jimmy Houlihan, laut Horne „ein wunderbarer Charakter, der einst für Peter Rachman Mieten eingetrieben hatte“.

Doch nicht alle von Grants Jobs erforderten grobe Muskelkraft. „Ich wollte ein Schauspieler sein“, gestand er 1989. „Aber ich war nie wirklich gut genug.“ Dennoch hatte Grant etliche Auftritte in britischen Filmen und Fernsehserien der ausklingenden Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre. So sah man ihn im Polizeidrama Dixon of Dock Green, als Cowboy in einer Folge der Benny Hill Show, als Barmann in Simon Templar (mit Roger Moore in der Titelrolle) und als „Araber mit einer langen Säge“ in einer Kindersendung mit dem Titel Crackerjack.

Er ergatterte sogar eine kleine Rolle als Kellner in einer Pantomimen-Nummer mit dem amerikanischen Vaudeville-Star Eddie Vitch. „Wir traten zusammen bei einem TV-Special mit Connie Francis auf“, verriet Grant später Malcolm McLaren.

1958 feierte Peter sein Filmdebüt, als er im Schwarzweiß-Drama Die Letzte Nacht der Titanic einen Matrosen spielte. Grant wurde zu winterlichen Nachtaufnahmen an den Ruislip Lido im Westen Londons bestellt. Auf dem Stausee schwammen ein Modell des Ozeanriesen sowie ein paar Rettungsboote.

Der Hauptdarsteller Kenneth More spielte den zweiten Offizier der RMS Titanic, Charles Lightoller. Als die Statisten sich weigerten, ins eiskalte Wasser zu hüpfen, bot More an, es als erster zu tun. „Ich habe niemals eine solche Kälte verspürt“, sagte er. „Es war, als würde man in eine Gefriertruhe springen. Der Schock ließ die Atemluft aus meinem Körper entweichen. Es schien, als würde mein Herz zu schlagen aufhören. Ich fühlte mich erdrückt, war nicht mehr in der Lage, einen Gedanken zu fassen.“

Während er nach Luft rang, versuchte More die Statisten zu warnen, es ihm bloß nicht gleichzutun, doch da war es bereits zu spät. Irgendwo in dieser Szene auf dem Deck des havarierten Schiffs – oder auch schon im kühlen Nass – war ein 22 Jahre alter Peter Grant zu sehen.

Im Winter 1960 befand sich Grant unter den Statisten des romantischen Epos Cleopatra mit Elizabeth Taylor in der Hauptrolle. „Die Dreharbeiten fanden zunächst in den Pinewood Studios statt“, erzählte er. „Ich werde mich immer daran erinnern, wie sie jeden Tag mit einem Phantom 5 vorfuhr und einen Pelzmantel trug. Sie stieg aus dem Wagen, beschloss, dass es zu frostig war, und fuhr dann direkt zurück ins Hilton Hotel.“ Dieses Schauspiel wiederholte sich zwei Wochen lang, während sich das Wetter verschlechterte und die Temperaturen immer weiter in den Keller sanken. „Mir war das egal“, sagte Grant. „Ich bekam 15 Pfund am Tag, was damals ein Batzen Geld war.“

Die 300 Komparsen vertrieben sich die Zeit in einem Großraumzelt, tranken Tee und spielten eine Partie Karten nach der anderen. Viele von ihnen, darunter auch Grant, waren als Sklaven oder Soldaten kostümiert und braun geschminkt, um so etwas nahöstlicher zu wirken. „Ich spielte eine makedonische Wache und trug eine Rüstung aus Kunststoff“, sagte er.