Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

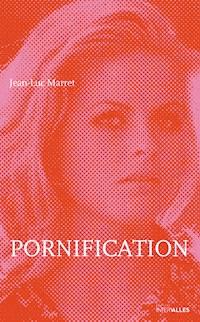

- Herausgeber: Éditions Intervalles

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

Elle est belle et la nudité ne la choque pas. Ses yeux bleus, ses cheveux blonds et ses mensurations de rêve font tourner les têtes.

Née dans les ruines de Hambourg au lendemain de la guerre, Karin Schubert comprend vite que sa plastique lui ouvre les portes d’une autre carrière que celle de secrétaire.

D’abord mannequin, puis actrice, elle gagne en quelques jours de quoi vivre plusieurs mois.

Un court instant, il semble que la gloire soit à portée de main. Elle tourne avec les plus grands acteurs, de Richard Burton à Yves Montand, de Jean-Louis Trintignant à Michel Piccoli. Elle incarne même une inoubliable reine d’Espagne dans

La Folie des grandeurs de Gérard Oury. Elle attend pourtant son grand rôle, qui tarde à venir.

Mais on aime sa blondeur, on aime ses seins, on aime ses fesses, et le temps passant elle comprend qu’on n’aime que ça. Comme il faut bien vivre, elle accepte de se cantonner aux rôles dénudés. De plus en plus dénudés. De plus en plus explicites. De l’érotisme chic, elle sombre dans le porno cheap. C’est la pornification.

Pornification est le roman d’une vie en chute libre, un roman réaliste autant qu’imaginaire de cette figure singulière du septième art. C’est surtout le roman d’une époque qui a fait du corps une marchandise comme une autre, une époque aussi libérée que flamboyante qui a consumé plus d’un astre.

EXTRAIT

Internet est une arrière-boutique où l’on montre des saloperies sous le manteau. Il exhibe ainsi les mensurations de Karin Schubert comme on donnerait le poids et la race d’une vache ou d’un bœuf à un comice agricole. Date et lieu de naissance : Hambourg, Allemagne, le 26 novembre 1944. Nationalité : allemande. Couleur de cheveux – c’est important dans ce métier la couleur de cheveux : blonde, vraiment blonde, exceptionnellement blonde, blonde comme les blés, l’innocence, blonde comme l’enfance, blonde comme un fantasme – hélas. Taille : 170 cm. Poids… Au temps de sa splendeur, on le sait : 60 kg. Et enfin ses mensurations, l’essentiel, la mesure de son corps et de son âme, ce à quoi elle fut réduite : 94-63-91. Nul avis n’est jamais donné sur son esprit, son âme, son intelligence et ses aspirations. Les hommes, les consommateurs de chairs distordues s’en moquent. Ils préférèrent ses fesses… Orientations sexuelles ? Hétéro et lesbienne, dit la notice. C’est de l’arithmétique : hétéro + lesbienne = bi, non ? Fut-elle bi par nature ou bien par profession ?

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

-

« Sous la forme d’un roman, il raconte le parcours, la gloire puis la déchéance de Karin Schubert dans le siècle qui invente avec la contre-culture et la libération sexuelle post-mai 68, le cinéma érotique populaire post Emmanuelle » -

Hypathie.blogspot.fr

-

« Ce livre vient à point, au moment, où, le sexe et l’alcool enrobent la jeunesse dans des illusions décuplées par une société économiquement menaçante. » - Blog des Arts

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Luc Marret est un écrivain et chercheur français. Il compose ici un portrait lumineux, grandiose et tragique à la fois d’une époque où le monde du cinéma, de la mode, des magazines et de la nuit s’est transformé irrémédiablement. Pornification est son deuxième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aux petits anges molestés

Pour K. S.

Pour ma mère

PROLOGUE

Que personne ne méprise ta jeunesse.

Saint Paul, Timothée 4-12

Et le plaisir fut. Il advint sous la forme simple et intense d’un peu de miel sur la langue. C’est doux, le miel, un peu gluant et écœurant aussi, mais bon à la fin. L’image est imprécise… C’est un souvenir. Seul le goût subsiste. Et l’enfant, Karin, 1 an, secoue rapidement la tête de droite à gauche et de gauche à droite, jusqu’à s’étourdir et sentir le vertige envahir son corps. Ce goût est son premier souvenir. Ni jour, ni lieu, ni être, juste ce goût.

Le plaisir se manifesta encore. Karin a 1 an et demi cette fois-ci. Elle se trouve dans une poussette, le long d’une rue imprécise et froide, un peu menaçante et en réalité environnée d’immeubles éventrés et de ruines sanglantes. Elles sont loin, ces ruines, elles aussi dans les brumes de la mémoire… Karin sent sa mère, elle la voit au-dessus d’elle qui lui chante quelque chose… Hänschen klein ging allein… Une comptine allemande.

Le plaisir surgit à la page 123, 1-2-3, d’un livre de contes. L’image vue dix, cent, mille fois est celle d’une jeune femme blonde vêtue d’une robe immaculée et qui jette sur tout un regard souriant – un regard serein, un regard de fée, un regard de princesse.

Et le plaisir se réfugie dans une petite boîte rouge en fer blanc, légèrement écaillée sur la partie supérieure, tandis que les jambes du père, les mains du père, les yeux du père, la bouche du père s’agitent comme des oiseaux noirs au-dessus du lit de princesse – rose.

Le plaisir réside dans la beauté.

Le plaisir se trouve dans le contentement de soi.

Le plaisir sera une drogue qui se recherche dans la drogue.

Le plaisir se prendra partout et toujours.

Le plaisir est une arme. Oui. Karin est belle, elle le sait et s’en sert. On le lui dit. Son père surtout. Les jeunes garçons aussi. Elle comprend très tôt qu’elle peut tout obtenir avec cette grâce et cette blondeur. Il n’est même pas nécessaire de travailler à l’école. Elle s’imagine une vie facile. Triomphale… Elle n’a pas besoin non plus d’être intelligente. Elle l’est, pourtant. La beauté convainc souvent plus que l’esprit. C’est un piège, la beauté, ça prédispose à la facilité. De toute manière, on ne voit pas ce qu’il y a de finesse dans une belle femme. On ne voit que la beauté et la blondeur.

Le plaisir pourrait bien être dans la gloire : comme toutes les jolies filles, elle commence à rêver de cinéma – UFA – Universum Film AG… Trop jeune, elle échappe aux films de dénazification. Elle passe directement aux bluettes, aux Heimatfilme où des jeunes filles en fleur rencontrent le prince charmant. Elle rêve d’Hollywood, de manteaux de zibeline et autres fadaises – c’est une naïve au bon cœur… Et elle sait une chose : les filles modestes et pauvres, si elles sont belles, peuvent s’en sortir, échapper au secrétariat, au commerce, à l’usine, à la cuisine…

Le plaisir existe en Suède. Il existe en France. Il existe en Espagne. Il existe surtout en Italie. À Rome. Il existe dans la danse et la fuite hors de soi. Il existe partout sauf à Hambourg. Il existe partout sauf dans sa famille.

Elle veut s’étourdir… Elle dit : Je rêve du plaisir… Je suis le plaisir… Je ne suis pas une pute, je suis une bonne actrice vous savez, il ne faut pas croire…

Puis le plaisir se donne. On le prend. On se sert. Sans gêne ni honte. On prend.

Puis le plaisir – le dernier sans doute – vient un beau matin de mai 1996 avec un petit paquet de cinq centimètres de haut. On le dirait vide, mais si on le secoue, on entend quelque chose qui bouge à l’intérieur – des barbituriques. Le tuyau est en caoutchouc. Il a un goût de préservatif, pense-telle… Puis elle se dit qu’elle fait une pipe – encore une – mais la dernière, une pipe à la Mort… Elle suce la Mort… Elle titille le bout du tuyau avec sa langue. Elle se trouve ridicule, elle pleure, elle rit, là, sur le sol de son garage. Assommée par les médicaments, attendant le gaz… On l’aura utilisée jusqu’au bout. Toute ma vie… Et les gaz d’échappement emplissent ses poumons et…

*

Ça pourrait commencer par un cliché : novembre 1944, le ciel de Hambourg est en feu. Encore une fois, les bombardiers anglo-américains martyrisent l’Allemagne et envoient ses habitants en enfer. En découlerait un tableau morbide de cadavres fondus, de leur vaporisation dans l’incandescence infernale des plaquettes de phosphore à plus de mille degrés. Cadavres fondus, âmes évaporées… Anonymat éternel. Et encore : l’arrivée des premiers soldats libérateurs (devrait-on mettre des guillemets ici ?), l’absence de droit pendant quelques heures-jours-semaines, quelques épisodes « baroques », quelques folies sadiques dont l’Humanité a le génie, puis la reconstruction de Hambourg et de toutes les villes rasées – brique par brique.

Par ces femmes en bleu de chauffe et portant fichu

– les Trümmerfrauen, les femmes des décombres –,

tandis que leurs hommes sont soit morts, soit prisonniers dans toute l’Europe.

Sans doute encore quelques viols ici ou là…

Puis une description de la nouvelle vie des vaincus. À l’Est : pénurie-emprisonnement-viols, viols, viols-rééducation politique. À l’Ouest, on aurait montré les notables de la ville, cravatés, soulagés d’être libérés, déjà démocrates-chrétiens, recevant en délégation les G.I., chewing-gum en bouche, la sangle du casque défaite, avec en arrière-plan des soldats noirs rigolards. Pénurie-emprisonnement-viols-rééducation politique-chewing-gum…

Le récit se poursuivrait au présent. Quelque chose comme : Dans ce magma d’horreurs et de souffrances, Karin Lempfert, pas encore Schubert, naît.

Mais rien n’est sûr. Tout cela est secret. Mystérieux. Nous savons bien, nous, que le passé, toujours, s’estompe dans les mensonges…

Et toujours le présent – ce temps de l’haleine : on voit encore Karin Schubert jouer à la marelle parmi les ruines des immeubles et les cratères de bombes, sous l’œil débonnaire des soldats américains, qui en raison de leur présence, sévère mais juste et déjà empathique, re-civilisent le peuple allemand – la civilisation par le chocolat, le lait, les vitamines et les bas de soie… You, little Mädchen… Ich heiße Karin… Je m’appelle Karin… Et autres dialogues de pacotille… Là, disons, nous sommes en 1952-1953.

Mais les faits ne sont jamais aussi simples que la mauvaise littérature ou le mauvais cinéma. Novembre 1944, naissance de Karin et bombardement de Hambourg. Le 21, trois cent soixante-six B-24 rasèrent et pour dire vrai carpette-bombèrent les raffineries de la ville et, à cause du brouillard et d’un manque de précision indéniable, une partie de la ville. En tout cas ce qui en subsistait, car elle avait été détruite quelques mois plus tôt par l’opération Gomorrhe, l’équivalent d’Hiroshima, avec 800 avions pendant trois nuits de juillet 1943. On aurait pu tenter des effets de manche sur la question, citer un spécialiste, Hans Brunswig – Feuersturm über Hamburg (Tempête de feu sur Hambourg), faire de Karin Schubert une victime du bombardement. Une diva hallucinée abîmée à jamais par ce trauma originel… Mais elle est née trop tard. Trop tard non pas pour être bombardée, mais pour en garder une trace dans son âme ou sa chair. Il faudrait plutôt demander à ses parents – eux reçurent les bombes, eux furent effrayés, eux virent les corps calcinés, mais ils sont loin dans l’Ombre…

La dernière génération allemande à avoir eu conscience de manière directe des événements avait 8 ou 10 ans à la fin de la guerre. La génération née en 1943 ou 1944 doit au contraire être considérée comme celle des premiers vrais baby-boomers – soit les bénéficiaires vertueux, puis festifs et insouciants, des années de croissance et de paix. Une génération de jouissance et de plein-emploi… Avec assez de travail et d’argent pour s’intéresser au désœuvrement libéré des sens et à la Révolution… La vraie / la grande / la seule / l’unique – celle de 1968. Celle avec des barricades de vingt centimètres de haut, celle des vols prolétariens et des enlèvements de suppôts du capitalisme.

Ça peut se résumer par un raccourci historique, ce passage entre deux générations : nazisme contre libération sexuelle, chemises brunes contre hippies, le Mal contre le Bien… On pense aux titres de ces mauvais films, séries B et Z dans lesquelles Karin Schubert a parfois joué – « Nazisme contre libération sexuelle » en Méga-Kinévision©, Trombiscope©, Ciné-Laser©, Supervisiodromic©, Hyperkinetonic©, Eastmancolor©, Filmé en 70 mm Chill-O-Rama©… Docteur Mengele contre Einstein Albert, Mon nazi chez les nudistes, Il Pavone nero, film italien ; titre pour le marché francophone : Chaleurs sexuelles, titre pour le marché anglophone : The Black Peacock…

Le contraste est grand entre ces générations-là. D’un côté, il y eut la guerre totale, l’exaltation de l’ordre et du devoir fanatique ; de l’autre la paix, l’épanouissement, l’individu au-dessus de tout – Deutschland über Alles contre Einer über Alles… Le Tout contre l’Individu fait roi.

Et ce contraste est peut-être plus grand encore entre 1910 et 1960 qu’entre 1940 et 1960. Il y a cette très vieille dame, rencontrée à Berlin en octobre 2001, Bettina ***. Elle avait tout connu de l’entre-deux-guerres : les spartakistes, les communistes, la cocaïne, le lesbianisme, le nazisme, les Berlinoises se baladant sur Unter den Linden avec un type en laisse ; les filles buvant du champagne à la bouteille dans la rue ; les filles se battant en duel – fleuret, sabre, pistolet… Tout à coup, elle dit, l’époque d’aujourd’hui est non-conformiste et anti-bourgeoise d’apparence, mais moralement conformiste. Nous, nous étions formellement bourgeois, et même aristocrates, mais dans nos têtes et dans nos vies, nous étions subversifs. Cette prétendue supériorité morale actuelle est étouffante, pauvre de vous !… Pauvre de nous.

Karin Schubert, comme les autres baby-boomers allemands, n’aura donc rien su de l’odeur de pourriture des cadavres sous les immeubles effondrés qui empuantit les survivants plusieurs semaines, voire plusieurs années – comme une mémoire nauséabonde ; mais elle aura tout vu des années de croissance, de libération sexuelle et de l’individualisme de masse – Chacun déclaré artiste ! Chacun unique ! Chaque égo désormais précieux comme un pur diamant ! Chacun Shakespeare ! Chacun Baudelaire ! Chacun contre la société ! Chacun avec le droit absolu d’être soi-même contre la masse. Chacun lancé dans l’épanouissement personnel et la quête de soi. Chacun au-dessus des autres et du tout. Chacun triomphal, authentique, créateur, heureux et égoïste. Quel qu’en soit le prix.

Karin Schubert…

Elle se cache derrière ce nom comme si elle avait deviné son propre effondrement ou son infamie. De vieilles photos de presse du début des années 1960 présentent une jeune actrice prometteuse, Karin Joanna Lempfert… Schubert ? Lempfert ? On dira que Schubert est son nom de cinéma, son nom de déshabillage, son nom de nudité… Elle semble s’être ingéniée dès le départ à tromper son monde – comme si elle voulait se protéger… Protéger son anonymat, sa vraie nature… J’ai choisi mon nom hors de ma famille, d’abord… Serait-ce l’ultime insulte faite à ses ancêtres, père-mère d’abord, que de refuser de porter leur nom ? Comme une revanche sur ce qui précède et qui pèse ?… Et ensuite, c’est un nom allemand qui est plus connu et facile à prononcer par les étrangers… Et peut-être : Il se trouve que c’était le nom de mon premier mari, Paul… On ne sait pas. Tant de faits restent incertains – inconnus comme beaucoup des films dans lesquels elle joua et qui forment une sorte de monde souterrain, underground, où les lois d’Hollywood n’existent pas et qui donnent une vision hystérique du réel.

Elle naquit, c’est entendu, dans une ville morte. Une ville de cendre. Une ville minérale… « Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s’était tenu en présence de l’Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine ; et voici, il vit s’élever de la terre une fumée, comme la fumée d’une fournaise »(Genèse, 19, 24-28). Était-ce une prédestination ? La fatalité ? Fut-elle une statue de sel ?

Les phrases sont au passé. Il ne faut pas.

Nul n’a plus de nouvelles d’elle. Elle s’est retirée du monde. Comme un ermite, sans doute… Cache-t-elle sa vieillesse par une sorte de pudeur d’actrice ? La vieillesse peut être une tragédie – surtout pour les actrices, ces anges éthérés que les films semblent rendre éternels. Cache-t-elle quelque part sa misère, puisqu’il paraît qu’elle est devenue pauvre, plus que pauvre même ? Ou bien est-ce la folie ? Tout cela à la fois ? Personne ne sait, ou si quelqu’un sait, il ne parle pas. Cela fait d’elle une sorte de Greta Garbo qui aurait tout raté… La Divine, elle, acheva sa vie à l’ombre et le secret des gratte-ciel élégants de New York – Manhattan, East 52nd Street, au-dessus de l’East River, pas le Bronx – avec l’assurance d’être reconnue à jamais pour ses rôles de femme fatale. Dans de telles conditions, on peut rester anonyme.

Il en est d’autres qui, comme Karin Schubert, furent moins chanceuses : *** par exemple. Selon la presse à scandale, sur le déclin et pour lutter contre l’outrage des ans, elle chercha son salut dans la chirurgie esthétique comme Faust dans le diable. Elle en fut défigurée à jamais et se terra de désespoir… Elle fut arrêtée en 1991 pour possession de cocaïne – l’élixir de jeunesse… En juin 2010, obèse, elle vivait retirée du monde, avec une allocation de 510 € par mois. Les actrices sont des handicapées de la vie… Et *** encore : ainsi que Garbo et Schubert, une femme du Nord qui vient au Sud, la Blondeur qui va vers les latin-lovers, l’offre vers la demande. En 2011, elle vivait dans un hospice et n’était plus visitée par personne, sauf d’anciens voisins.

L’homme de la rue s’ébroue ici :

Passer de la dolce vita au minimum vieillesse, ça c’est un destin tragique…

Novalis :

So in Lieb’ und hoher Wollust

Sind wir immerdar versunken.

[C’est ainsi que toujours plus profond dans l’amour ET DANS LA VOLUPTÉ

Nous sommes enfoncés.]

… Pour ne rien dire de toutes ces actrices qui brillent à 20 ans et qui à quarante sont concierges ou moins que rien – pique-assiette mondaine, égérie de couturier de seconde zone, supplétive de reality-shows –, tyrannie de la beauté, de la jeunesse et du marché.

Le passage de la lumière à l’anonymat de Karin Schubert – et d’ailleurs, quelle lumière –, n’aura rien eu de glamour. Mais c’est elle qui alla le plus loin : le plus loin dans l’art de jouer, le plus loin dans l’exhibition, le plus loin dans la démesure, le plus loin dans des rôles victimaires, le plus loin dans l’interprétation d’anges abîmés, le plus loin dans le plaisir ; en un mot, le plus loin dans la perdition.

Il s’agit de sauver sa postérité. Karin Schubert est une Marie-Madeleine inversée, une prostituée sacrée et antique, une Hétaïre qui, au service de tous, aura détruit sa vie, massacré sa carrière et frôlé la mort…

Et la voix du Tribunal, celle qui juge, ou bien est-ce la voix fraternelle de l’homme bon, de celui qui n’utilise pas, dit en 1994 :

Vous rappelez-vous les acteurs avec qui vous avez joué ?

Les yeux de Karin s’illuminent un instant et elle égrène, d’une voix rauque, posée, mais sans plus guère d’innocence – une voix de femme mûre –, les noms des stars avec qui elle a joué : Richard Burton, Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch… Ce film (elle ne le cite pas) est très connu en France…

L’homme poursuit, plein de compréhension. Il sait qu’il s’adresse à une créature fripée et broyée par la vie…

Question : Comment vous ont-ils traitée ?

Et elle sourit un peu : Très bien. Très professionnels…

Question : Dans une interview, je pense, vous avez déclaré avoir tenté de vous suicider. Vous avez dit qu’il n’y avait rien à quitter. Avez-vous changé d’avis ?

Karin Schubert : Non. Je n’ai pas changé d’avis…

Question : COMMENT en êtes-vous arrivée à penser cela ? !

Karin Schubert : Je… Je sentais que je luttais et luttais encore, mais sans savoir pourquoi…

Question : Qu’est-ce qui a changé pour le pire dans votre vie ?

Karin Schubert : Le fond… Le manque de travail… La maladie de ma fille, droguée… La perte de ma maison – la seule chose que je possédais après 25 ans de travail…

En un mot, Karin Schubert n’est pas une actrice porno, mais une « porno-actrice ». La seule.

ELLE

VISAGES

Pour être heureux, suffirait-il d’être simple ?

Maurice Sachs

Karin Schubert : Je ne déteste pas les femmes, mais les Noirs en revanche, ça je ne peux pas… Que chacun reste à sa place…

Une partie de notre époque aura du mal à lui pardonner cette sexualité incorrecte, ce racisme de l’intimité, ce protectionnisme des muqueuses et du cœur. Ne voit-on pas qu’il y a ici comme une limite, une protection de soi chez une femme qui donne tout d’elle ?

Sa vie tout entière se montre dans quelques portraits en regard.

Vers 1967-1968, son visage est frais, avec un reste d’adolescence, peut-être, sur les photos qui paraissent dans la presse populaire allemande et suédoise – die Skandalpresse… Il est un portrait en particulier. Elle porte un chemisier sombre à motif de fleurs – marguerites et épis. Ses cheveux – mi-longs et ondulés – sont dénoués et peignés sur le côté droit. Elle a ce petit nez pointu sur lequel se posent deux sourcils qui expriment une certaine concentration. Le front est droit, vertical comme le sont parfois les fronts allemands, mais sur le bas du visage, la force est relâchée, la bouche – plutôt charnue et sans doute recouverte d’un gloss rosé –, est entrouverte et sensuelle sur des dents blanches et régulières. Sur la partie gauche de la photo, ses cheveux sont blanchis par la lumière du soleil… Cette photo serait insouciante et tranquille s’il n’y avait les yeux : le noir et blanc de la photo ne permettent pas de saisir la couleur – bleue – des yeux de Karin Schubert, mais le bord extérieur des iris est noir quand le centre est très clair, limpide même, et par conséquent presque félin. Surtout, quelque chose instille une imperfection si discrète qu’elle est presque secrète – les arcades sur leur partie externe tombent sur les paupières – oh, bien légèrement, de sorte qu’elles donnent à l’ensemble du visage une touche fanatique et dure… Au demeurant, le maquillage souligne le regard avec du crayon noir et des traits d’eye-liner au-dessus des cils supérieurs. Dès lors, c’est l’ensemble du visage qui devient non pas dur, mais ferme. C’est cela : la dureté est modelée par la beauté… Dit autrement, on ne peut s’empêcher de voir dans ce portrait l’absence d’innocence – c’est la figure d’une femme qui semble aimer la vie et ses plaisirs, mais d’une manière saine… À l’allemande en quelque sorte, avec sa culture du corps libre et nu – la Nacktkulktur…

Et puis il y a une deuxième photo, à peu près à la même époque.

C’est difficile à dire… Cette fois-ci la lumière est plus froide. Karin Schubert est moins fardée, en particulier autour des yeux. Mais la photo est en couleur. Elle a toujours les lèvres couvertes de gloss – il est bien rose et brillant ; des lèvres humides ; des lèvres qui auraient embrassé ou qui voudraient embrasser… Elle pose de trois-quarts et regarde l’objectif dans l’axe de son épaule droite. Non, moins angulaire – plutôt dans l’axe de son sein droit. Elle porte un pull léger en coton, très échancré, mais qui lui couvre les épaules. Il est du même bleu que ses yeux… Ses cheveux, toujours aussi blonds, sont séparés au milieu par une raie et ils retombent de chaque côté, également, au point de dévorer un peu son visage et de cacher ses pommettes… Son visage se réduit à une ligne dans laquelle figure le front (toujours droit), le nez et la bouche – cette fois-ci presque close. Elle semble… Oui… Mutique… Était-elle fatiguée ? Lasse ? Elle ne jouit plus du triomphe de sa beauté, cette fois-ci. Mais surtout, ses yeux ont quelque chose d’anormal… Elle regarde un peu par en-dessous. Et l’œil droit faisant davantage d’efforts que l’œil gauche – en raison de l’angle – pour scruter l’objectif de la caméra, il se produit une divergence dans le regard. On ne saurait appeler ça un strabisme, mais une divergence, oui. Elle n’est donc pas physiquement parfaite…

Les photos d’elle dans les années 1980 sont atroces. Elle a un regard triste et perdu, un regard harassé, elle n’est plus là… Des cernes creusent son visage et ses cheveux, hier si beaux et capiteux, sont filandreux et raides. Tout cela lui donne un air sévère, froid et flottant dans le même temps… Il y a toujours de la détermination dans cette expression et même de la dureté, mais on voit un abîme… Ce visage, avec la froideur transparente des yeux, ces rides qui partent du nez vers le haut et le bas et cette bouche entrouverte sur la langue, tout cela forme un contraste étrange entre dureté et perdition…

S’endurcir dans les désastres.

Aller jusqu’au bout des contraintes.

S’imposer et se laisser imposer des épreuves innommables…

La dernière photo d’elle parue dans la presse est bouleversante et fut publiée à un moment terrible. L’image est un peu floue et semble avoir été prise de loin, la lumière n’est pas parfaite – c’est une photo de paparazzi… Je ne suis plus sexy, jesuis normale… Je ne veux plus être sexy… Plus jamais ! … Karin Schubert porte un chemisier très sage. Ses cheveux sont coiffés sur le haut et dévoilent des oreilles sans boucles. Son sourire est mesuré, spontané mais mesuré : elle sourit comme le ferait une personne de bonne volonté photographiée par surprise. Son visage est un peu rougi aussi… Est-elle émue ? Épuisée après un tourment ? Dans la partie basse de son visage, elle ressemble à une institutrice ou à une infirmière… Son chemisier en coton blanc lui donne à vrai dire une certaine innocence. Le rouge de ses joues, l’absence complète de maquillage et son regard qui, quoique direct, semble ému, infirment cette impression : en réalité, elle sort plutôt d’une de ces épreuves qui font que les femmes, quand elles les subissent, recherchent une propreté ou plus précisément, une netteté physique, morale ou spirituelle, comme si elles espéraient ainsi conjurer ou effacer la saleté extrême et intime de ce qui les a affectées. Est-elle heureuse à cet instant ? Soulagée d’être en vie ? Je cherche la propreté morale, le blanc, ma vie tout entière a été en rouge… Je veux du blanc… Il n’est pas trop tard pour être en blanc…

Clic. CLIC.

Un, deux ! Un, deux ! Essai…

Interview, 1989, deuxième partie :

Karin Schubert : Nous avions l’habitude de travailler quatorze heures par jour. Pour l’essentiel en position naturelle…

Question : Alors c’était fictif, pas pour de vrai ?

Karin Schubert : Bien sûr que non.

Autre interview, 1994 :

Question : Quelles sont vos relations avec les gens ? Comment vous sentez-vous considérée ?

Karin Schubert : Plus que mal / Malissima /…

Q : C’est un poids ?

Karin Schubert : Quand les gens me connaissent – mes voisins – ils m’aiment… Mais les gens qui ne me connaissent pas, comme ceux qui achètent les journaux, l’homme de la rue, ça me pèse. C’est peut-être parce que je me sens coupable, peut-être… (Ici, mauvais italien)… Avec moi-même…

Q : En quoi les autres sont-ils responsables de votre histoire ?

Karin Schubert : Tout est de ma faute. Je suis la seule responsable.

ENFANT

L’enfance est la somme des routines et des événements considérables.

L’amour vient de surcroît… Peut-être.

Karin-enfant a des besoins d’enfant et comme tous les enfants, elle aime la routine et trouve son bonheur dans l’instant. Mais la guerre… Mais l’après-guerre… Sa famille recherche âprement ce qui lui est nécessaire et qui, vingt ans plus tard, sera partout à profusion : du lait, des langes, des vaccins, ces choses qui sont banales à des époques d’aisance. On ne sait rien sur les accommodements de la famille Lempfert-Schubert avec les « libérateurs », ni d’ailleurs avec la page d’histoire précédente – le nazisme. En 1944, puis 1945 et 1946, la famille survit, tout au plus. Certains sont morts, d’autres dispersés à travers l’Europe – ils ne reviendront jamais, ou tardivement. Mais les soldats anglais et américains ont du lait concentré et des langes, ils s’occupent de la vaccination, pour peu qu’on démontre qu’on n’était pas un membre actif du N.S.D.A.P. On remplit un questionnaire à ce sujet. Il faut faire attention. Un voisin s’est fait tabasser. Il paraît que c’est pire à l’Est.

C’est l’heure du bain… Karin glisse sur le carrelage et tombe sur l’épaule, sa tête heurte la bassine en fer blanc… La mère est dure, elle dit quand on se fait mal :

Ne te frotte pas, tu auras un cadeau…

C’est sa façon à elle de dire qu’il faut s’endurcir. C’est un truc de pauvres, ça – prolos et petits employés –, un truc familial… On a la souffrance discrète dans cette famille, et en même temps, il y a un cadeau, ce qui est une façon sèche et matérielle de ne pas consoler. Le cadeau, au demeurant, vient rarement… Il y a tromperie, la mère promet des choses qui ne viennent pas…

Et encore : papa boit. Pour oublier sa tristesse ou quelque chose d’autre, on ne sait pas… Une inquiétude de fond, peut-être… Karin ne sait pas ce qu’est la tristesse ou l’inquiétude, elle ne sait pas ce que c’est que la boisson non plus, elle n’a que 6-7 ans. Papa se noircit au Jägermeister – le Maître-chasseur, une liqueur à base de plantes médicinales, 35° de force et de fièvre pour les hommes du peuple, les vrais. Tout spécialement le vendredi soir, après les heures de bureau… La semaine est pour lui un long tunnel entre deux bitures… Le vendredi, comme il dit, il peut commencer à se laisser aller… Ce jour-là, vers cinq heures, c’est toujours pareil : un soulagement monte en lui – fini de faire semblant, de se cacher pour ce putain de boulot, pour cet esclavage hebdomadaire. C’est simple : il y a la semaine, où il est à jeun, le vendredi soir, où il y a l’angoisse enivrée, puis la gnôle qui endort les doutes, et enfin les vapeurs d’inconscience. Il n’a pas trouvé mieux, il faut dire. Son travail le mine – trop de responsabilités, trop de stress, trop de peurs, trop d’enjeux, trop de chefs, trop de tout. Le samedi, c’est l’apogée de sa fête personnelle, le summum de sa cuite – discrètement si possible, au point d’affronter la résistance passive de son épouse – elle dort alors sur le sofa… Le dimanche – il déteste le dimanche – marque la fin de la cuite et voit les peurs, les soucis et les doutes ressurgir jusqu’au vendredi suivant.

On se fait une vie avec moins que ça, non ?

Karin le regarde se préparer parfois, tôt le matin. Il met une de ses chemises que maman repasse, un chandail par-dessus en hiver, et toujours une cravate noire (il en a bien une dizaine de cette couleur, mais avec un tissu et une brillance différentes). Ou bien elle regarde les bouteilles de Jägermeister©… Ça sent fort… L’étiquette la fascine… (Deuxième souvenir, après le goût du miel)… Une tête de cerf est surmontée d’une croix rougeoyante entre les bois… C’est une référence à saint Hubert, le saint patron des chasseurs… La croix surtout la fascine… Ce qui fait qu’elle associe le Christ à l’alcool, spécialement le vendredi soir…

Maman, elle, s’y fait… Maman sauve les apparences : elle achète plein de bouteilles de Jägermeister©, mais dans plusieurs magasins, une par une. Résultat : On se croirait dans une famille de vingt-cinq personnes avec toutes ces bouteilles. Maman a une bonne raison de faire ça : c’est une martyre qui aime souffrir. Elle prend le monde à témoin de son sacrifice. Elle dit : J’ai pris un cachet… J’ai un sommeil de plomb… Finalement, c’est pratique… Et elle pense : Regardez-moi et sentez-vous coupable… Je souffre pour tout le monde… Mieux, je prends sur moi la misère de la famille… Et je ne change surtout rien, car cela me priverait de mon rôle…

Quand papa boit, papa tape. Un peu. On s’habitue à tout, d’ailleurs. Même à ça. En particulier maman… Et il écoute Haydn et toute la famille avec lui… Haydn, c’est la musique de torture familiale. Des heures et des heures… Où te caches-tu, sale petite garce ?… Quand vient le tour de Karin d’être dérouillée, elle essaie de devenir invisible. Elle a appris le mot à l’âge de 5 ans, par hasard, comme pour mettre un nom sur une nécessité. Elle se le répète en secret, des centaines de fois… Unsichtbar… Elle essaie souvent d’arrêter de respirer, pensant qu’ainsi peut-être, elle deviendra vraiment invisible ; et quand elle est au lit, elle s’enroule dans ses draps et s’arrête non seulement de respirer aussi longtemps qu’elle le peut, et recommence encore, mais elle s’interdit même de bouger. Elle contraint son corps à l’immobilité, ainsi, sous les draps, comme dans un linceul. Elle a alors l’espoir d’être oubliée, d’échapper au mal. Elle appelle ça : entendre le bruit des feuilles dans mon oreille… Et c’est en fait le bruit du flux sanguin comprimé par l’oreille sur le coussin. Ce bruit la rassure, il est intime et régulier, il l’emmène ailleurs ; il vient toujours lorsqu’elle adopte cette position de côté dans son lit, bien enroulée dans ses draps et c’est un bruit secret, elle seule le connaît. Elle dort parfois avec des ciseaux sous son oreiller, surtout le vendredi, pour se défendre si besoin est… Pas des ciseaux d’enfant aux bouts arrondis, non, mais des ciseaux pointus et aiguisés, des ciseaux pour planter dans le bras de papa, si besoin est…

Maman a pris un mari cogneur, parce que son propre père cognait.

Mais maman voudrait tout étouffer sous les cadeaux qui ne viennent pas et les bisous sonores et froids. Ses façons l’égarent et lui font confondre, par exemple, soigner un malade et aimer. Ça lui permet de se donner le beau rôle, celui de la mère qui se prive pour les autres et ça lui évite d’aimer ou d’exprimer ses sentiments trop ouvertement… Les ouvriers de sa famille, comme tous les ouvriers, ne s’expriment pas – ils ont la souffrance intérieure ; l’expression des sentiments, c’est obscène, un truc de bourgeois sophistiqués et malsains. Elle n’est tendre que lorsque Karin est malade. Alors, elle caresse longuement le dos de Karin et celle-ci devient un petit chat qui ronronne, ronronne et ronronne encore… Ainsi, pour Karin, la maladie, c’est l’amour ; la fièvre, la tendresse, d’où la nécessité d’être souvent malade… L’année 1951 fut une belle année – elle attrapa la coqueluche, la rougeole et la rubéole… Magnifique ! Que de tendresse cette année-là… Le docteur passait son temps chez les Schubert-Lempfert. Il y avait ses aises… Karin espérait toujours avoir de la fièvre, cela voulait dire rester à la maison avec maman, avaler des trucs bizarres, avec un mauvais goût, mais aussi se faire soigner… Je vais te chouchouter, ma fille !… Maman lui donne des gants pour ne pas qu’elle se mette la peau en sang lorsqu’elle se gratte… Les démangeaisons sont insupportables. Ça la rend folle.

Toute enfance difficile, comme on dit en croyant avoir tout dit, est une résistance. Et cette résistance, parfois, réussit à créer de rares et beaux moments à partir de drames qui donneront ensuite des souvenirs poétiques au milieu des horreurs innommables que sont devenues, avec le temps, les mauvais souvenirs amplifiés et distordus… La beauté, ainsi, se trouve dans des impressions parfois fugaces, qui sembleraient banales dans une enfance sans nuage. Pour Karin, c’est une couverture de laine dans une prairie d’automne, des promenades dans les environs de Hambourg, la mer sauvage et grise, la corne de brume des bateaux qui s’en vont du port… On cherche son bonheur où l’on peut.

1950 – Karin a 6 ans. Fin du rationnement et des restrictions à Hambourg… On trouve de tout désormais… Les vitrines ne sont plus éventrées ni noircies par les flammes, mais remplies de victuailles. Karin mange sa première orange, elle la sort lentement d’un emballage en papier ; elle se souviendra du bruit que cela fait à jamais. Il y a un homme dessus avec un panier en osier et des culottes courtes bleu marine. C’est écrit en italien, Il raccoglitore, avec des étoiles de part et d’autre et encore, Lentini s.r.l. C’est la paix, tout est normal ou tout devrait être normal. L’Italie, voilà un pays qui semble normal et lumineux.

La petite fille, comme toutes les petites filles affligées d’un esprit nerveux ou inquiet, a des cauchemars. Un mauvais rêve qui reviendra encore et encore : Charlot s’approche… Oui, le Charlot de Charlie Chaplin… Avec sa moustache, sa canne, son chapeau melon et sa cadence effrénée… Une vitesse de défilement particulière donne à tous ces vieux films une hystérie du mouvement. Ses yeux sont noirs, très noirs et ses cernes plus noires encore, et surtout, il a des ongles longs comme ceux des sorcières. C’est, pour une enfant fiévreuse, l’incarnation du Mal, le Diable même… Elle a appris qui est le Diable à l’école des sœurs. Puis Charlot est là, il exhibe ses mains au-dessus d’elle et Karin se réveille en criant…

Elle rentre à la maison avec papa, un samedi matin d’octobre 19**. Ils sont dans le couloir de l’immeuble et s’apprêtent à grimper les marches des quatre étages quand, tout à coup, ils voient quelque chose d’étrange. Le père de Karin lui dit : Ne regarde pas !, et à cause de cela, bien sûr, elle regarde, même si elle sent instinctivement que ce qu’elle voit est seulement pour les grandes personnes… C’est la voisine du troisième, Monika V., une brune un peu osseuse. De ses yeux ont coulé des larmes noires (le rimmel s’est mélangé aux pleurs), mais elle ne pleure plus à cet instant ; elle est raide, assise sur un petit tabouret qu’elle tient très fort contre ses fesses, comme si elle voulait empêcher quelque chose de partir, tandis que deux hommes la portent de chaque côté, en tenant les pieds du tabouret. On dirait une chaise à porteur. Il y a quelque chose d’extraordinaire et de terrible. Ce rimmel… Je n’aime pas ces larmes noires… Cet équipage improbable… Le père de Karin lui met la main devant les yeux, mais c’est trop tard, elle a vu… Elle se souviendra toujours de cette fausse-couche, de la détresse de cette femme enceinte de cinq mois et qui vient de perdre, ou qui en train de perdre son enfant… À la maison, le père demande à Karin d’aller dans sa chambre et, seule dans son lit, encore surprise par ce qu’elle a vu sans en comprendre le sens, elle entend son père et sa mère chuchoter à la cuisine… Le dîner est étrange, comme si un vacarme énorme emplissait l’air, mais que personne n’en parlait… On garde pour soi. On conserve. On ne dit rien.

C’est le mari de cette même voisine qui, quelque mois plus tard, en plein hiver, tentera de faire démarrer sa voiture glacée et couverte de neige, en allumant un feu dessous. Tout le quartier sera réveillé par l’explosion. Une belle VW-1200 gris métallisé partie en fumée. Le voisin l’a échappé belle… Son pantalon a pris feu et il s’est roulé dans la neige… Il avait le visage noirci et les yeux fous. Comme Charlot.

Karin se souviendra aussi de sa petite voisine, Caroline, mise dehors chaque matin par ses parents… Karin s’est levée tôt ce matin-là, pour dire au revoir à son père. Il enfile sa chemise blanche (il a toujours des chemises blanches dans ses souvenirs) et sa cravate noire, et tout à coup, elle voit Caroline par la fenêtre. Il est six heures du matin, Karin a sommeil, mais elle est surprise de voir une de ses camarades dehors. Celle-ci fouille les poubelles…

Et encore : l’ombre du père… Il bouge… Papa…

Et des images éparses : la splendeur des boules et des guirlandes qu’elle accroche au sapin de Noël. L’odeur de cuir neuf du nouveau cartable pour la rentrée des classes. La solidité rassurante des arbres à la campagne. L’odeur profonde de la mousse et des champignons. L’eau de Cologne orangée. La Linzer Torte à la framboise…

Le bonheur réside dans des choses simples.

Images éparses de nouveau : les Pollacks de la maison d’en face, avec le petit verger non-clôturé. La mère est une sorcière acariâtre, elle frappe avec un bâton les enfants du quartier. Surtout ceux qui grimpent à ses pommiers… Elle m’a frappée une fois… Je me tenais à une branche, les jambes dans le vide, et tout à coup mes camarades ont eu peur. Et l’instant d’après, j’étais au sol, le visage de la vieille sorcière grimaçait au-dessus de moi et criait, mais je n’entendais rien… Puis j’ai vu l’ombre d’un bâton tomber sur moi… Oui, je ne me souviens que de cette ombre, pas du bâton lui-même ou de la douleur…

Karin travaille très bien à l’école. Elle est bonne en allemand – lecture et écriture – en sport, en dessin… Elle dessine des scènes rupestres, des maisons, comme tous les enfants, mais sans soleil. On dit qu’elle tient ça de sa grand-mère, une férue d’occultisme et grande amoureuse de la lune…

La vie serait-elle belle finalement ? Ne connaissant rien d’autre, elle le croit et il est possible que, parfois, ce soit vrai.

Hambourg se reconstruit. Pendant toute son enfance, Karin entend le bruit des chantiers, le cliquetis des bulldozers qui détruisent les ruines menaçant de s’écrouler si l’on ne fait rien… De grandes boules de métal suspendues au bout de longues chaînes font tomber les murs éventrés, la poussière est partout ; le monde est un chantier – il est poussière et il retourne à la poussière…

On ne dit rien sur les corps calcinés. C’est un tabou. Ils ont été vaporisés par la chaleur du bombardement ou bien on les recouvre à la sauvette de béton et l’on reconstruit par-dessus. Oui. Oui oui oui oui… Il faut mettre une distance de béton entre hier – l’horreur – et demain – la promesse du bonheur. Le béton, ça ne laisse rien passer, ni eau ni morts. Et c’est ainsi qu’on crée des légendes urbaines… Demain sera radieux, plein d’immeubles neufs, d’usines neuves, de villas neuves, de pavillons comme dans les banlieues américaines, avec portail coulissant et pelouse impeccable. La ville de Hambourg est pleine de grues qui fonctionnent sans arrêt… Karin, un jour, demande à son père comment elles sont montées. Son père, malicieux, lui dit que personne ne sait… C’est toujours la nuit que ça se passe… Lorsque tout le monde dort… Et au matin, elles sont là… Hautes et droites…

On construit des barres d’immeubles pour les pauvres – c’est mieux que les tentes de réfugiés – et des bicoques industrielles pour les moins pauvres… L’État a pris son temps. À l’allemande… Il est organisé. Pas de précipitation. Il fallait un plan pour la reconstruction de la ville. Il faut des plans pour tout. Le béton – de l’eau solide – est la matière reine de l’Allemagne fédérale. Béton ici, béton là, béton partout. On ne s’embarrasse pas de restaurer les bâtiments détruits. Table rase du nazisme, table rase de tout. Il faut reconstruire – et vite – des bâtiments pour héberger la population. Ce qui a été ne sera plus et c’est une autre Allemagne qui apparaît. On entasse les gravats inemployés en petites collines, les Schuttberge