1,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

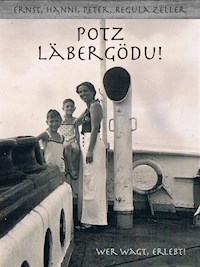

Die Sehnsucht nach Abenteuer im Koffer reist Hanni zu Ernst nach Sumatra. Sie fassen Fuss und erleben immer wieder Überraschungen. Der erstgeborene Peter erinnert sich auch später an dieses Leben mit der überwältigenden Natur, dem liebevollen Vater und der exzentrischen Mutter. Seine Tochter Regula liebt diese Geschichten. Sie entdeckt einen Arzt, dessen Vorfahren Menschenfresser waren und einen Gemüsekorb, der vier Buben beherbergte und sie findet eine wundervolle eigene Kinderzeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Potz Läbergödu

Titelseite1 Erinnerungen2 Das Geschichtenkind3 Ernst und seine Träume von der Ferne4 Quälende Gedanken 19845 Hannis harte Jugendjahre6 Eine Reise und eine Hochzeit ohne Bräutigam7 Meine Geburt und Kindheit8 Die ersten Jahre9 Unsere Sonntage in der Familie10 Bogoredjo 1 – das Leben in den Lampongs11 Langete12 Umzug nach Bogoredjo 213 Quartiergeist14 Die Javaner auf Sumatra und der Sultan von Solo15 Um gehört zu werden braucht es Lautstärke16 Andere Länder, andere Sitten17 Eine Überraschung18 Die Neupflanzung und eine Meuterei19 Meine Schulzeit20 Der Anbau von Kaffee und Gummibäumen21 Unsere Haustiere22 Weihnachten auf Sumatra23 Schule in Sumatra24 Camping mit dem VW Bus25 Unterhaltung26 Mein Vater im Himmel27 Leben und Arbeiten auf Tankit Serdang28 Eine Reise29 Begegnungen mit wilden Tieren30 Drechslerin31 Der Mann mit den schönen blauen Augen32 Mordversuch und andere Geschichten33 Ein Mädchen und etwas Freiheit34 Das Fest zu Ehren des Reis35 Lehrjahre und Liebesträume36 Wildschweine und andere Jagderlebnisse37 Alles hat seine Schattenseiten38 Noch mehr Tiger und ein deutschsprachiger Geist39 Ja, wir wollen40 Mein Weg in die Freiheit41 Eine Frage und ein wichtiger HeimaturlaubImpressum1 Erinnerungen

Endlich hatten wir in Steffisburg eine wunderschöne Wohnung gefunden. Unserer Heirat stand nichts mehr im Weg. Alfred fing mit seiner zweiten Ausbildung als Maler an, und ich fand sogar eine Stelle als Drechslerin. Ein guter Start. Ich freute mich, dem Oberland ein wenig näher gekommen zu sein. Ich liebte die Berge und den See, beides vermittelte mir ein Gefühl von Leichtigkeit und erinnerte mich an die Ferien, die ich als Kind beim Segeln auf dem Thunersee erlebt hatte. Mein Vater hatte schon als junger Mann segeln gelernt, und so waren auch wir in diesen Genuss kommen. Alfred freute sich, dass er aus dem Kandertal rausgekommen war und der Enge seiner Heimat Kien bei Reichenbach, aber auch der Enge seines Elternhauses hatte entfliehen können.

Steffisburg hatte mich schon immer angezogen. Es war vor der Heirat mein Heimatort gewesen; viele Verwandte aus der Linie meines Vaters lebten dort. Oma und Opa wohnten in einem alten Haus mitten im Oberdorf, direkt an der vielbefahrenen Schwarzeneggstrasse. Ich erinnerte mich an die alte Holzbrücke, über die man hatte fahren müssen, wenn wir von der Autobahn her gekommen waren, um Oma zu besuchen.

Als Kind hatte ich mich immer ein wenig vor ihr gefürchtet. Wenn wir sie besuchten, wusste ich nie, wie sie auf mich reagieren würde, denn in den letzten Jahren mochte sie Kinder nicht besonders. Wir waren ihr zu anstrengend. Ich kannte sie als stolze und beherrschende Frau, in vielem ein Unikum und sich dessen auch bewusst. Als ich dann in Steffisburg wohnte, besuchte ich sie hin und wieder, auch als ich selbst schon mein erstes Kind hatte, was die Atmosphäre zwischen uns nicht gerade erleichterte.

Etwas beeindruckte mich jedesmal von Neuem: Oma konnte meisterhaft aus ihrem Leben erzählen. Sie kramte oft die spannendsten Erinnerungen hervor, sei es an Sumatra oder an ihre Flucht in die Schweiz. Auch ihr späteres Leben liess sie in vielen Geschichten aufleben. Sie muss ein unwahrscheinliches Temperament gehabt haben, grossen Mut und eine Lust auf Abenteuer, wie man sie selten antrifft.

Leider habe ich vieles von dem, was sie mir erzählt hat, vergessen. Manchmal taucht etwas aus der Erinnerung auf, aber wenn ich mir sicher sein will, bin ich auf die Erzählungen meines Vaters angewiesen. Er hat aufgeschrieben, was er selbst noch wusste, und diese Geschichten darf ich jetzt zu Rate ziehen, ebenso existieren geschriebene Erzählungen der Oma.

Mich begeistern die vielen Erzählungen und Schicksale. Sie sind letztlich auch ein Teil meines eigenen Seins. Darum will ich hier versuche, sie zu einem Ganzen zu ordnen.

2 Das Geschichtenkind

Etwas ausser Atem und mit geröteten Wangen betrat ich den Ballsaal. Mein silbernes Kleid raschelte. Ganz schlank wuchs meine Taille aus dem Rock heraus. Jeder Schritt zeigte meine kleinen Füsse in den silbernen Schuhen. Auf dem Haar glänzte ein Diadem. Ich fühlte mich schön und sehr zart. Alle Tänzer blieben stehen und staunten. Wer war diese wunderschöne Prinzessin? Und da stand er, mein Prinz …

Als Kind liebte ich es, Geschichten zu hören und selbst zu lesen. Ich wollte sie träumen und darin verweilen. Ich träumte das Unmögliche – das, was das reale Leben nicht bieten konnte.

Meine Mutter erzählte uns oft Geschichten. Ich erinnere mich gut an jene von Heidi und dem Alpöhi, die wir über mehrere Wochen als Gutenachtgeschichte hören durften. Einmal nahm die Mutter die Märchen, die sie vorlas, auf eine Kassette auf. Nun konnten wir die Geschichten mit unserem Kassettengerät immer wieder hören, und das taten wir auch. Kaum war die Geschichte zu Ende, spielten wir sie wieder von vorne ab und lauschten der Stimme der Mutter, als würden wir sie zum ersten Mal hören.

Die vielen Märchen, die ich bald selbst lesen konnte, wurden mein Lebenselixier. Aladin und die Wunderlampe, Ali Baba und die vierzig Räuber … Ich lebte selbst in diesen Geschichten und war in den Welten, die sie mir boten, zuhause. Lange Zeit war ich überzeugt, dass es Zwerge gibt und diese kleinen Wesen sich irgendwo verstecken. Ich träumte oft vor mich hin, erlebte in diesen Träumereien meine Märchen und begegnete meinem Prinzen.

Mit der realen Welt tat ich mich schwerer. Die Schule mochte ich nicht. Was man da lernen musste – wofür würde ich das alles einmal brauchen? Lesen konnte ich bereits, das hatte meine Schwester Catherine mir beigebracht, und Rechnen interessierte mich nicht. Stillsitzen und zuhören konnte ich gut, aber nur, wenn es spannend war und ich mich, gefesselt vom Inhalt, selbst vergass. Dieses Wunder geschah nur am Samstagvormittag, wenn die Lehrerin uns eine Geschichte vorlas.

Am Wochenende, wenn ich zuhause sein durfte, lebte ich meine eigenen Geschichten. In den Sommerferien, wenn die Sonne alles durchflutete und wir jeden Tag draussen spielten oder als Familie Ausflüge unternahmen, war meine Welt in Ordnung.

Zuerst gehörte es einfach zu unserer Familie dazu. Aber mit der Zeit merkte ich, dass es da etwas gab, das kein anderes Kind zu erzählen wusste. Und das war das Leben meines Vaters. Er hatte seine ersten elf Lebensjahre in Sumatra verbracht. Sumatra – wo lag das? Und weshalb hatte mein Vater dort gelebt?

In unserem grossen Atlas fanden wir das Land. Es gehört zu Indonesien, südöstlich von Indien, mitten im Indischen Ozean, und besteht aus vielen Inseln. Wie hatte das Leben meines Vaters dort wohl ausgesehen?

Unser Atlas-Bild von Sumatra

Nach Opas Tod kam Oma oft für mehrere Tage zu uns zu Besuch. Sie wohnte dann auf der einen Seite unserer guten Stube, die durch eine Faltwand in zwei Räume aufgeteilt werden konnte. Sie rauchte gerne ab und zu eine Zigarette, manchmal rauchte meine Mutter mit. Dann begann Oma zu erzählen.

Durch ihre Geschichten entfaltete sich mir eine wunderbare, geheimnisvolle Welt. Das Beste daran fand ich, dass es echte, gelebte Geschichten waren. Oma schmückte diese wohl ab und zu ein wenig aus – aber sie hatten doch stattgefunden!

Catherine, meine zwei Jahre ältere Schwester, und ich waren oft unzertrennlich und konnten sehr gut miteinander spielen. Wir fanden schnell heraus, mit welchen Fragen wir unserem Vater die Geschichten von Sumatra entlocken konnten. Das war ein spannendes Spiel!

Doch bevor ich zu den Geschichten komme, die wir von unserer Oma und unserem Vater hörten, will ich von Opa Ernst erzählen, von seiner Familie in Steffisburg und davon, wie alles begonnen hat.

3 Ernst und seine Träume von der Ferne

Endlich kam die Holzbrücke. Jetzt würden wir bald da sein. Der Geruch im VW-Bus verursachte mir Übelkeit. Ich musste mit den Augen etwas draussen fixieren, um das Gefühl in meinem Magen unter Kontrolle zu behalten. Bei der Holzbrücke wusste ich, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis ich wieder durchatmen konnte. Noch ein paar Kurven den Berg hinauf ins Dorf, dann kam links, zwei Häuser vor dem Dorfbrunnen, das Haus, in dem wir erwartet wurden. Raus an die frische Luft, strecken und recken, das tat gut! Die Reise von uns zu Hause in Roggwil bis nach Steffisburg dauerte mit dem VW-Bus gut eineinhalb Stunden.

In einem der Zimmer in Omas Wohnung stand ein grosser Webstuhl. Ich nahm den besonderen Geruch, der von ihm ausging, schon an der Tür wahr. Wahrscheinlich waren es die grossen Garnrollen, die so rochen. Oma öffnete die Tür und liess uns eintreten. Da wir uns nicht oft sahen, war die Freude über das Wiedersehen gross. Unverkennbar war für mich nicht nur der Geruch des Webstuhls, sondern auch der von Oma und Opa. Die Mischung dieser heimeligen Gerüche ist meine älteste Erinnerung an Steffisburg.

Als Alfred und ich nach Steffisburg kamen, lebte Opa bereits nicht mehr. Er war mit 87 Jahren gestorben, krank und fast vollständig erblindet. Ich hatte ihn nicht gut gekannt. Ich erinnere mich an einen stillen Mann mit weissem Haar, der immer etwas im Hintergrund stand. Was ich über ihn weiss, stammt vor allem aus den Erzählungen meines Vaters.

Die Wohnung, die ich mit Alfred bezog, befand sich in einem der ältesten Häuser in Steffisburg, im Höchhus. Eines der beiden «Höchhüser» gehörte nämlich meinem Grossonkel Ruedi Zeller. Er war der jüngste Bruder meines Opas, sein Sohn Hanspeter war mein Götti. Durch ihn kamen Alfred und ich zu der Wohnung, in der wir nach unserer Heirat in Steffisburg heimisch werden wollten.

Mein Grossonkel Ruedi war einer der ersten Zeller, mit denen ich nebst Oma in näheren Kontakt trat. Als junger Mann hatte er mit seinem Bruder Gottfried zusammen die Gerberei des Vaters übernommen. Später hatte er dann das schöne «Höchhus» gekauft, das neben der Gerberei stand. Es sah ein wenig aus wie ein Schloss, und Ruedi hatte viel Zeit und Energie darauf verwendet, es zu renovieren und in Stand zu halten. Stolz zeigte er Afred und mir die Räume bei unserer ersten Besichtigung und erklärte uns, wie es darin früher ausgesehen hatte. Wir mochten die Wohnung mit ihren meterdicken Mauern sehr. Und langsam lernte ich so meine Wurzeln besser kennen.

Nach unserem Einzug besuchte hin und wieder ich die Gerberei nebenan, die mein Urgrossvater Friedrich bereits von seinem Vater Johannes Zeller übernommen hatte. Nachdem Gottfried und Ruedi sie weitergeführt hatten, übernahm Gottfrieds Sohn, der wieder Friedrich hiess, die Gerberei.

Berta und Johannes Zeller mit ihren zwölf Kindern.

Ernst steht hinten links.

Die Familie meines Opas betrieb also in Steffisburg eine Gerberei. Sie lag direkt am Mühlibächli. Der Mühlebach zweigt künstlich von der Zulg ab, sprudelt zuerst bei der Gärbi durch, trieb früher das Mühlrad der Mühle an und weiter unten die «Saagi» (die Sägerei), bevor er im Kaliforni in die Aare einmündet. Früher nahm er den ganzen Unrat mit und alle Chemikalienabwasser der Gärbi. Heute wäre das nicht mehr erlaubt.

Die Arbeit in der Gerberei war eine heisse und stinkende Angelegenheit. Ich konnte mir gut vorstellen, wie die Männer seit Generationen ihrer mühsamen und eintönigen Arbeit nachgegangen waren, um genug Geld für ihre Familien zu verdienen. Die Tierhäute lagen in riesigen Laugenbädern. In grossen Gruben lagerte man sie in Eichenrinde manchmal bis zu zwei Jahre, um sie haltbar zu machen. Das Wasser, das in der Gerberei für die Laugenbäder gebraucht wurde, nahm man, bevor der Mühlebach gebaut wurde, direkt von der Zulg.

Die starken Chemikalien und der Aasgeruch vermischten sich zu einem unverwechselbaren Gestank. Sicher verwendete man früher noch natürliche Gerbstoffe in den Laugenbädern, und so hatte das Abwasser zwar auch gestunken, war aber vielleicht doch noch nicht so giftig gewesen wie später. Um die Tierhäute zu trocknen, hängte man sie auf, und die Luft wurde mit Öfen bis zur Unerträglichkeit aufgeheizt. Danach wurde das Leder so lange gewalzt und geklopft, bis es genügend weich und geschmeidig war, um von Sattlern, Schuhmachern und anderen Handwerkern weiterverarbeitet zu werden.

Für das Walzen und Klopfen waren grösste körperliche Kraft und Ausdauer vonnöten. Ich war manchmal in der Gärbi, wenn die Männer diese Arbeit verrichteten. Die Luft war fürchterlich heiss, die Männer arbeiteten mit nacktem Oberkörper, der Schweiss rann ihnen in Bächen herunter. Mir wurde es fast schwindelig von der Hitze und dem Gestank.

In dieser Umgebung wurde Ernst Zeller, mein Opa, im Jahre 1891 als drittes von fünf Kindern geboren. Die junge Mutter Rosette Kilchenmann starb nach der Geburt des fünften Kindes, dem Roseli, an einer Lungenentzündung. Sie hinterliess eine verzweifelte Familie. Zum Glück hatte sie eine Schwester, Berta. Diese eilte der Familie zu Hilfe und übernahm die Kinderschar. Roseli gab man nach Worb zu den Grosseltern Kilchenmann.

«Hut ab», sagte mein Vater dazu, «wenn eine Frau plötzlich vier Kinder versorgen muss und sie dieser Aufgabe gewachsen ist. Das ist eine grosse Leistung.»

Die zwanzigjährige Berta hatte sicher ganz andere Pläne und Träume. Mit welchen Gefühlen schickte sie sich in die Rolle als vierfache Mutter? Ob später auch Liebe ins Spiel kam? Man weiss es nicht. Jedenfalls heiratete mein Urgrossvater Friedrich Zeller Bertha Kilchenmann, und der kleine Ernst, mein Opa, hatte wieder ein Mueti. Später kamen noch sieben weitere Kinder.

Aus dieser Zeit stammt wohl der Spruch meines Vaters: «Uuf, Buebe, wär Hose wott!» Da der Urgrossvater nicht viel Geld hatte, mussten die Kleider der Älteren nachgetragen werden. Doch offenbar gab es nicht genügend Hosen für alle Buben. Und so rief die Mutter jeweils am Morgen: «Wer ein Paar Hosen will, muss aufstehen!» Wer zu spät kam, musste mit einem Rock vorliebnehmen.

Damals gehörte zur Gerberei noch eine Wohnung. Doch eines Tages brannte alles nieder. Das war ein furchtbarer Schlag! Alle wurden eingespannt, um die Gerberei wieder aufzubauen. In der Not durfte die Familie im benachbarten Bauernhaus wohnen. Jetzt hatte man eine neue und gut eingerichtete Gärbi, aber keine Wohnung. Johannes Zeller kaufte das Bauernhaus, und die Familie wohnte nun dauerhaft dort.

Als Opa Ernst aus der Schule kam, machte er ein Welschlandjahr in Salavaux. Anschliessend besuchte er im Wintersemester die Landwirtschaftsschule auf der Rüti. Bis 1918 war er Geschäftsführer der Obstweingenossenschaft Steffisburg. Wenn er seine Ware ablieferte, hätte man gerne ein Gläschen mit ihm getrunken. Er war aber kein guter Trinkkumpan, er mochte den Alkohol nicht.

In seiner Freizeit sang er in einem Gesangsverein, dem Flüehlichor. Im Militärdienst war Ernst bei den Sapeuren einer Bautruppe eingeteilt. Diese Ausbildung half ihm später auch auf Sumatra beim Strassen- und Brückenbau. Während des Generalstreiks nach dem Ersten Weltkrieg gehörte er zum Ortschutz. Die Konfrontation mit den Streikenden behagte ihm nicht und beeinflusste möglicherweise seinen Entscheid, auszuwandern. Ich glaube, er war sehr friedfertig und wohl auch etwas konfrontationsscheu. Das merkte man auch später in seiner Beziehung zu Oma Hanni.

Ein Cousin von Opa aus dem Seeland weckte durch seine Geschichten vom Auswandern in Ernst eine unstillbare Sehnsucht nach der Ferne und dem Abenteuer. Er informierte sich ausführlich über Sumatra und die Arbeitsmöglichkeiten auf den dortigen Plantagen. Bald unterschrieb er einen Arbeitsvertrag bei einer holländischen Firma, die für ihre Plantagen Aufseher benötigte.

Bald kam der grosse Moment. Ernst packte sein Bündel, steckte seine Schiffskarte in die Tasche und reiste 1918 über den Kontinent der Ferne entgegen.

4 Quälende Gedanken 1984

Ich stand am Fenster und schaute dem Treiben auf dem Parkplatz gegenüber unserem Haus zu. Es war «Ausmerzete». ( Die nicht für die Zucht geeigneten Tiere werden gekennzeichnet und verkauft zum Schlachten. Die guten Tiere werden für die Zucht ausgezeichnet.) Der Platz war für Autos gesperrt worden, nun trieben Bauern ihre Kühe herbei. Sie wurden an lange Stricken gebunden, auf dem Boden lag Stroh, und so lagen oder standen sie da in Erwartung dessen, was da kommen sollte.

Unsere Wohnung im Höchhus war wunderbar. Die Wohnungssuche hatte sich als äusserst schwierig erwiesen. Wenn wir die Zeitung endlich bekommen hatten und telefonieren konnten, hiess es meistens, die Wohnung sei schon vergeben. «Gott, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen, wir brauchen deine Hilfe», betete ich.

Natürlich teilten wir auch unseren Verwandten in Steffisburg unser Anliegen mit. Eines Tages rief Götti Hanspeter an und sagte, dass bei Onkel Ruedi im Höchhus eine Zweizimmerwohnung frei werde. Damals hatte ich keine Vorstellung vom Höchhus, und so fuhren wir so bald als möglich nach Steffisburg, um uns alles anzusehen. Es war einfach traumhaft – und erst noch bezahlbar für uns.

Ich hatte beim Kanton Stipendien beantragt für die Ausbildungszeit von Alfred, denn ich arbeitete zu achtzig Prozent, und Alfred hatte nur einen geringen Lehrlingslohn. Insgesamt konnten wir also keine grossen Sprünge machen. Bald erhielten wir die Zusage für die Stipendien. Es war genau so viel, wie die Wohnung im Höchhus für ein Jahr kosten würde. Unser gemeinsames Leben fing verheissungsvoll an.

Mit der Zeit nistete sich aber bei mir ein unangenehmes Gefühl ein. Ich malte mir aus, wie Alfred eine andere Frau anlachen und mit ihr flirten könnte. Ich war sicher, er könnte eine andere viel besser finden als mich und würde mich betrügen, wenn sich die Gelegenheit dazu böte.

Warum dachte ich so? Warum konnte ich seinen Beteuerungen, dass er nur mich liebte, nicht glauben? Natürlich, er sah gut aus, und manchmal liess er in der Hitze dieser Diskussionen Sprüche fallen, die meine Eifersucht nährten. Kurz nach unserer Hochzeit sagte er einmal, er hätte manchmal gerne eine eigene Wohnung, wo er machen könnte, was er wolle.

Das Misstrauen vergiftete meine Gedanken. Insgeheim wusste ich, dass ich keinen realen Grund zur Eifersucht hatte, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich hatte riesige Angst, wertlos zu sein und weggestossen zu werden. Wenn er am Nachmittag von seiner Arbeit als Maler nach Hause kam, konfrontierte ich ihn mit meinen Befürchtungen und forderte von ihm, mir seine Treue zu beteuern. Er sagte mir, dass er mich liebhabe und ich keine Angst zu haben brauche. Aber es nützte alles nichts.

Ich starrte aus dem Fenster und verstand mich selbst nicht. Nie hätte ich gedacht, dass ich mich einmal so benehmen würde. Womöglich würde ich Alfred mit meinem Verhalten geradezu dazu treiben, aus unserer Beziehung auszubrechen. Das machte mir noch mehr Angst. Aber ich konnte meine Gedanken nicht abstellen. Sie waren da und quälten mich.

5 Hannis harte Jugendjahre

Wieder war im Hause Johann und Elisabeth Frei ein Babystimmchen zu hören. Man freute sich riesig über das kleine Mädchen, das Hanneli, das 1902 nach dem erstgeborenen Willi willkommen war.

Johann Frei kam aus dem Aargau aus einer Familie mit acht Kindern. Es erstaunt daher, dass er eine Lehre als Schreiner machen konnte. Wie damals üblich, ging er als Geselle auf Wanderschaft. In einer Schreinerei in Steffisburg blieb er hängen. 1905 erhielt er eine Anstellung in den Eidgenössischen Konstruktionsstätten in Thun und arbeitete dort in der Werkstatt für Flugzeugpropeller. Ein Teil dieser Werkstatt ist heute im Originalzustand im Flieger- und Fliegerabwehrmuseum in Dübendorf zu sehen.

Der ersten Ehe von Johann mit Elisabeth stand bald erneut eine Geburt bevor, und Hanni erhielt ein Schwesterchen. Nun war mit den drei Kindern allerhand los. Margrit war noch klein, als man bei Freis anklopfte und fragte, ob sie bereit wären, den Hans Schiffmann als Pflegekind aufzunehmen. Im Haus hatte man genügend Platz, und die Familie fühlte sich dieser Aufgabe gewachsen. Warum Hans von zu Hause hatte ausziehen müssen, weiss ich nicht. Er war jedenfalls mit Freis verwandt. Nun waren sie schon zu viert.

Hanni:

Meine erste Lehrerin war eine ältere Frau, klein von Gestalt, bleich und kränklich. Wenn sie sich zu meiner Schiefertafel herunterbeugte, roch ich stets irgendeine Arznei. Erst später begriff ich, dass sie die Unterstufenklasse nur mit grosser Mühe und unter Leiden hatte führen können. Ich liebte sie und war immer bemüht, ihr etwas Liebes zu tun.

Eines Tages kam ich früh am Morgen ins Schulzimmer. Ich sah, dass auf der Rückseite der Wandtafel Rechnungen standen, die ganze Tafel war vollgeschrieben. Die Lehrerin mochte es nicht, wenn die Tafel nicht sauber war. So machte ich schnell den Schwamm nass und wischte alles säuberlich weg.

Bald sassen alle Schüler und Schülerinnen da, und die Lehrerin begann ihren Unterricht. Am Ende der Stunde sagte sie: «Und nun, Kinder, muss ich euch verlassen. Wir haben eine Besprechung. Macht inzwischen diese Rechnungsaufgaben, die ich gestern Abend noch für euch aufgeschrieben habe.»

Du liebe Zeit, was hatte ich getan! Eine scheussliche Angst überfiel mich, als die Lehrerin die Wandtafel umdrehte. «Wer hat das ausgelöscht?», schrie sie wütend in die Klasse.

Blitzschnell bedachte ich, dass niemand mich gesehen hatte, ich war ja die Erste im Zimmer gewesen. Nichts sagen? Doch ich hatte gelernt, dass man ehrlich sein muss. Und so ging meine Hand sicher in die Höhe. Ich hörte das empörte «Iiih!» meiner Mitschüler.

Die Lehrerin rief mich nach vorne ans Pult. Ich ging mit klopfendem Herzen zu ihr. Da nahm sie eine kleine, lange Schachtel aus dem Pult, hielt sie vor mich hin und sagte: «Hier, du darfst dir zwei Griffel aussuchen, weil du die Wahrheit gesagt hast.»

Ob es die schönen Griffel mit goldenen und silbernen Sternlein auf blauem Grund waren oder das überwältigende Gefühl, eine so liebe Lehrerin zu haben, das mir Tränen in die Augen trieb?

Hanni machte sich bereit für die Schule. Sie war nun zwölf Jahre alt und lernte gerne und schnell. So nahm sie den Weg fröhlich unter die Füsse. Meistens traf sie einige Mitschüler und während dem Gehen liess sich gut tratschten. Der Morgen verging gemächlich wie immer.

Als sie am Mittag nach Hause kam, war etwas anders als sonst. Das Mittagessen war nicht bereit, und alles war still. Sie ging durch die Räume. Wo nur war die Mutter? Angstvoll stand sie vor der Schlafzimmertür der Eltern. Sollte sie hineingehen? Man durfte das Schlafzimmer der Eltern nicht einfach so betreten. Ganz leise öffnete sie die Tür. Es war dunkel im Zimmer, aber im Bett schien jemand zu liegen. Sie schlich auf Zehenspitzen zum Bett und erkannte die Mutter. Ihr Gesicht war nass von Tränen. Was war hier los?

Die Mutter presste zwischen den Zähnen hervor, sie habe starkes Kopfweh. Ob Hanni wohl zu den anderen sehen könnte. Natürlich half Hanni, wo sie nur konnte. Sie hatte keine Ahnung, was die Kopfschmerzen bedeuteten. Da kein Arzt da war und auch niemand einen Arzt herbeirief, wurde der Ernst der Erkrankung nicht erkannt. Die Mutter hatte eine Hirnhautentzündung. Bald wurde der Schmerz so schlimm, dass sie laut schrie, bis der Tod sie erlöste. Das war ein Trauma, das Hanni nie ganz überwand.

Es war für alle ein grauenvolles Erlebnis, und die Zeit danach freudlos und düster. Vater Frei konnte den Haushalt mit den vier Kindern unmöglich alleine bewältigen. Wie Johann seine zweite Frau Emma kennenlernte, hat mir niemand erzählt. Jedenfalls kam sie bald danach ins Haus. Sie hatte es dem Vater angetan, weil sie so schön war. «Die schöne Frau Studer» nannte man sie. Sie war Witwe und Drogistin und die Schwester des Firmengründers der Studer Maschinenfabrik im Glockenthal. Sie war extrem fromm und verkehrte in Pfingstkreisen. Johann ahnte nicht, dass ihr Inneres nicht ihrer äusseren Schönheit entsprach. Den Kindern wurde bald klar, dass bei ihnen nun ein ganz anderer Wind blies.